Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Einleitung

Sitz des Oberpräsidenten der Rheinprovinz, des Regierungspräsidenten von Koblenz,[1] des Generalkommandos des VIII. Armeekorps und nicht zuletzt im August 1914 des Großen Hauptquartiers mit Kaiser Wilhelm II. (Regentschaft 1888-1918) an der Spitze – Koblenz war im Ersten Weltkrieg, insbesondere in den ersten Kriegswochen, politisch, militärisch und verwaltungstechnisch eine Drehscheibe des Kaiserreichs. Umso erstaunlicher ist es, dass dieser Zeitabschnitt der Koblenzer Geschichte bislang weitgehend unerforscht ist. So sind in der zweibändigen „Geschichte der Stadt Koblenz“ von 1993 dem „Großen Krieg“ ganze vier Seiten gewidmet,[2] womit noch die ausführlichste Darstellung der Kriegsjahre 1914-1918 in Koblenz geboten wird.

Das Forschungsdefizit dürfte damit zusammenhängen, dass die Quellenüberlieferung lückenhaft ist, vor allem für den militärischen Bereich. So sucht man vergeblich Dokumente zum Großen Hauptquartier, aber auch so aufschlussreiche, für andere Städte vorliegende Quellen wie die Immediatberichte der Regierungspräsidenten an den Kaiser sind für Koblenz nur fragmentarisch erhalten. Angesichts der schwierigen Quellen- und Forschungslage versteht sich dieser Beitrag als eine erste Annäherung an das Thema, wobei im Mittelpunkt das Verhältnis von Militär und Verwaltung in den ersten Kriegsjahren stehen soll, andere Aspekte müssen weiteren Studien vorbehalten bleiben.

2. „Gewitterhimmel am politischen Horizont“? – Der Weg in den Krieg

Koblenz nahm unter den Städten des Rheinlands eine Sonderstellung ein.[3] Als Sitz des Oberpräsidenten der Rheinprovinz und des Generalkommandos des VIII. Armeekorps war es zugleich Verwaltungs- und militärisches Zentrum. Das trug Koblenz den Ruf ein, unter den rheinischen Städten die preußischste zu sein, nicht zu Unrecht, waren es doch die Preußen ab 1815 gewesen, die die jahrhundertealte Dominanz von Ehrenbreitstein gegenüber der Stadt Koblenz beendet hatten. Die ehemalige Residenz der Trierer Kurfürsten war nun ein Vorort der Stadt. Auch im Stadtbild waren preußische Verwaltung und preußisches Militär überaus präsent: das Oberpräsidium und das Regierungsgebäude prägten die Rheinfront, und über allem schwebte die unter den Preußen massiv ausgebaute Festung Ehrenbreitstein mit den übrigen die Stadt umgebenden Festungsanlagen.[4]

Das regierende Herrscherhaus der Hohenzollern war der Stadt besonders verbunden. Kaiser Wilhelm I. (Regentschaft ab 1858, preußischer König 1861-1888, ab 1871 Deutscher Kaiser) hatte hier mit Kaiserin Augusta (1811-1890) einige Jahre gelebt. Auch Wilhelm II. hielt sich gern und oft in der Stadt am Zusammenfluss von Rhein und Mosel auf, wo er 1897 das Denkmal für seinen Großvater Wilhelm I. am Deutschen Eck eingeweiht hatte.[5] So nimmt es auch nicht wunder, dass Wilhelm II. regelmäßig bei den jährlichen Kaisermanövern in Koblenz zugegen war. Als Sitz des Generalkommandos eines Armeekorps stand Koblenz die Ehre zu, mit einer besonderen Parade aufzutreten, die der Kaiser persönlich abnahm – selbst noch im Jahr des Kriegsausbruchs 1914.

Die Vorbereitung des Kaisermanövers 1914 lief ungeachtet aller politischen Unruhen gewohnt routiniert und unaufgeregt ab. Am 7.2.1914 informierte der Chef des Großen Generalstabes der Armee, Helmuth von Moltke (1848-1916), den Oberpräsidenten der Rheinprovinz, Georg Freiherr von Rheinbaben, dass für das Kaisermanöver 1914 folgende Gebiete seiner Provinz betroffen sein würden: der Siegkreis sowie die Kreise Waldbröl, Altenkirchen, Neuwied und Wetzlar. Mit der Aufforderung zur Übersendung der Belegungslisten für die Kreise verband er die Bitte um vertrauliche Behandlung.[6]

Am 20.3.1914 erhielt der Oberpräsident weitere Instruktionen: Es sei bei der Einquartierung von Truppen zu unterscheiden zwischen der Bereitstellung zum Kaisermanöver und dem eigentlichen Kaisermanöver. „In beiden Fällen müssen zur Vermeidung zu großer Marschleistungen die Truppen so eng als möglich untergebracht werden. Eine volle Ausnutzung der Unterkunftsmöglichkeiten ist daher notwendig.“ Die Bereitstellung der Truppen finde am 12. und 13.9.1914 statt. Die Unterkunft müsse rechtzeitig den betreffenden Generalkommandos angezeigt und von dort geregelt werden. Es müssten dabei „die höchsten in den Listen angegebenen Zahlen für Mann und Pferd (enge Belegung) zu Grunde gelegt werden.“ Zudem müssten die Truppen im Quartier verpflegt werden, was angesichts des „hohen Beköstigungsgeldes“ durchaus von Gewinn für die Unterkunft Stellenden sein könne. Das eigentliche Kaisermanöver finde vom 14. bis 18. September im Kreis Wetzlar statt, wobei das Gros der Truppe, vor allem die Fußtruppe, biwakieren werde und daher keine Unterkünfte benötige. Anbei finde der Oberpräsident eine Karte mit den Wegen, die für das Kaisermanöver befestigt und damit befahrbar gemacht werden müssten, verbunden mit dem Wunsch nach Übersendung einer Liste der elektrischen Überlandzentralen zur Feststellung, „wie weit durch Starkstrom-Oberleitungen eine Gefährdung von Luftfahrzeugen und militärischen Fernsprechleitungen eintreten kann.“[7] Am 16.4.1914 ergänzte Moltke seine Anweisungen um die Bitte, wie beim letztjährigen Kaisermanöver in Schlesien ein Verbot des privaten Kraftwagenverkehrs im Manövergebiet auszusprechen, um Gefährdungen des Manöverbetriebs auszuschließen.[8]

Noch am 27.6.1914 übersandte das Generalkommando des VIII. Armeekorps einen Plan, aus dem für die Zeit vom 4.8.-19.9.1914 alle Manöver und Aufenthaltsorte des VIII. Armeekorps ersichtlich sind. So sollte die Kavalleriedivision im August 1914 an Regimentsübungen und Gefechtsübungen auf dem Truppenübungsplatz Elsenborn[9] teilnehmen sowie zum Monatsende an einer Aufklärungsübung in Euskirchen. Das Gros der Armee, also die 15. und 16. Division sowie die sie begleitende Artillerie, würde nach vorherigen Brigade- und Divisionsmanövern am 8. September an der Kaiserparade bei Koblenz teilnehmen, um anschließend zum eigentlichen Kaisermanöver nach Wetzlar abzurücken.[10] Tags zuvor, am 26.6.1914, schickte Moltke dem Oberpräsidenten eine ausführliche Handreichung mit dem Titel: „Mitteilungen über das Kaisermanöver 1914“ zur Aushändigung an die Zivilbehörden, verbunden mit der Anweisung, auf Geheimhaltung zu bestehen.[11] Moltke hob er dabei hervor, „1. dass die Allerhöchsten Hauptquartiere und der Unterkunftsort der Manöverleitung besonders gegenüber der Presse möglichst lange geheim gehalten werden; 2. dass eine Bekanntgabe der Einquartierung für den 12. und 13. September in den Kreisblättern nicht stattfindet“. Und noch am 18.7.1914, als das österreichische Thronfolgerpaar längst in Sarajewo ermordet worden war, mahnte der Generalinspekteur der Kavallerie - als sei nichts geschehen -, per Telegramm beim Oberpräsidenten an, dass dessen Einverständnis zur Durchführung des Kavalleriemanövers bei Euskirchen noch nicht vorliege, was dann am selben Tag geschah.[12] Hier bricht die Akte ab - die Planungen wurden eingestellt. Sie belegt eines deutlich: Die Koblenzer waren an regelmäßige Einquartierungen und die Stadt an besondere Aufwendungen für das Militär gewöhnt. Es verschaffte den Bürgern ein willkommenes Zubrot durch die Entschädigungszahlungen und der Stadt eine Modernisierung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur.

Nur wenige Tage nach Erhalt der Instruktionen für das Kaisermanöver 1914 ordnete der Koblenzer Regierungspräsident Friedrich von Scherenberg (1858-1928, Regierungspräsident 1911-1917) angesichts der drohenden Kriegsgefahr eine verschärfte Bewachung der Moselbrücken an.[13] Am 26.5.1914 hatten die Regierungspräsidenten schon die neuesten Anweisungen in Händen, wie im drohenden Kriegsfall mit „politisch unsicheren Personen“ zu verfahren sei.[14]

Dieser Punkt verdient besondere Aufmerksamkeit, offenbart das Vorgehen der Behörden hier nicht nur den Umgang des Kaiserreichs mit politischen Gegnern, sondern auch, dass die noch bei der Vorbereitung des Kaisermanövers zur Schau getragene Gelassenheit mitnichten der tatsächlichen Einschätzung der Lage der Verantwortlichen entsprach.

Bereits am 6.2.1913 hatte der Oberpräsident die Regierungspräsidenten in der Rheinprovinz aufgefordert, ihm eine Liste politisch unzuverlässiger Personen, die im Kriegsfalle auszuweisen seien,[15] zuzusenden. Der Koblenzer Regierungspräsident übersandte am 5.4.1913 seine Liste, die leider nicht überliefert ist.[16] Die gesammelten Listen schickte der Oberpräsident am 17.4.1913 an das Generalkommando des VIII. Armeekorps und am 23. April an die Kommandantur Koblenz-Ehrenbreitstein, nachdem beide zuvor den Oberpräsidenten am 19.4.1913 aufgefordert hatten, diese nunmehr unaufgefordert jährlich jeweils zum 15. April zu übersenden.[17]

Ende 1913 erhielt die bisherige Routine eine neue Qualität. Das Generalkommando des VIII. Armeekorps bat den Oberpräsidenten am 19.12.1913, künftig nur noch Listen bezüglich der Kreise des Korpsbezirk zu übersenden und erbat zugleich Aufklärung, „in welcher Weise bei den untergebenen Orts- und Polizeibehörden Vorkehrungen getroffen sind, um sämmtliche in den Listen genannten im entscheidenden Augenblick festnehmen zu können.“[18] Am 1.2.1914 antwortete der Koblenzer Regierungspräsident: „Die politisch unsicheren Personen […] werden von Polizeiorganen oder Vertrauensleuten unauffällig beobachtet. Im entscheidenden Augenblick können sie auf Anordnung der Landräte, die die betreffenden Vermerke in ihren Mobilmachungs-Vorarbeiten aufgenommen haben, sofort festgenommen werden. Hier in Coblenz wird die Liste der politisch unsicheren Personen bei der Kriminalpolizei geführt. Abschrift befindet sich bei den Mobilmachungsvorarbeiten der Königlichen Polizeidirektion. Bei drohender Kriegsgefahr oder bei politischer Spannung sind für die Überwachung der Spionage, gleichwie die Überwachung von Brücken und Kunstbauten, die Kriminalbeamten bestimmt, denen die politisch unsicheren Personen durch die Listen bekannt sind. Sie halten die fraglichen Personen ständig im Auge und bewirken erforderlichen Falls ihre Festnahme.“[19] Dagegen teilte der Trierer Regierungspräsident Constanz (von) Baltz (1854-1918, Regierungspräsident in Trier 1908-1918) am 29.1.1914 mit, dass von den Polizeibehörden bereits dort, wo sich politisch unsichere Personen aufhielten, Kriminalbeamte bestimmt worden seien, die diese im Mobilmachungsfall festzunehmen hätten. Zur Vereinheitlichung der Vorgehensweise habe er zudem die „Bürgermeister-Polizeikommissare“ angewiesen, dort, wo es nicht bereits erfolgt sei, die Listen stets auf dem Laufenden zu halten und die mit der Festnahme zu beauftragenden Beamten zu bestimmen, damit im Mobilmachungsfall die Festnahme und Unterbringung unverzüglich erfolgen könne.[20]

Im Februar 1914 wurde auf der Basis dieser Rückmeldungen eine Aufstellung[21] der als politisch unsicher eingestuften Personen, gegliedert nach Regierungsbezirken und zuvor festgelegten Unterscheidungskriterien, erarbeitet. Dabei wurde unterschieden nach: „a) Personen (Inländer und Ausländer), die schon im Frieden, wenn auch ohne tatsächliche Beweise, in irgend einer Beziehung als spionageverdächtig aufgefallen sind; b) Personen (Inländer und Ausländer), die ihrem ganzen, im Frieden erkannten Benehmen und ihrer Stellung nach beargwöhnt werden könnten, im Mobilmachungsfalle dem Landesfeind durch Spionagedienste oder durch Zerstörung von Eisenbahnen, Brücken, Telegraphen- und Fernsprechanlagen Vorschub zu leisten; c) Personen (Anarchisten, Führer der Sozialdemokratie pp.), denen eine Störung unserer Mobilmachung durch Aufreizen der Bevölkerung zu Ungehorsam und Widersetzlichkeit gegen die Mobilmachungsanordnungen zuzutrauen ist.“

Im Regierungsbezirk Koblenz waren drei Personen der Kategorie A, 16 der Kategorie B und zwölf der Kategorie C listenmäßig erfasst worden, davon in der Stadt Koblenz zwei aus Kategorie A, neun aus B und zwei aus C, in Koblenz-Land waren es fünf Personen in Kategorie B und sechs in C. Im Regierungsbezirk Trier wurden insgesamt neun Personen in Kategorie A eingestuft, 31 in B und elf in C, wovon auf Trier-Stadt acht auf Kategorie A entfielen, 17 auf B und elf auf C, während auf den Rest des Regierungsbezirks lediglich eine Person aus Kategorie A für den Landkreis Trier sowie 14 Personen aus Kategorie B aus Bitburg entfielen.

Auf dieser Basis erging nach Abstimmung mit dem Oberpräsidenten am 8.4.1914 folgender Erlass des Generalkommandos des VIII. Armeekorps: „[…] bittet das Generalkommando sehr ergebenst die unterstellten Orts- und Polizeibehörden sehr gefälligst anweisen zu wollen, dass sie bei Erklärung des Kriegszustandes oder bei Ausspruch der Mobilmachung [Passage handschriftlich gestrichen mit der Anweisung, im Schreiben an die Regierungspräsidenten diesen Passus auszulassen] unverzüglich und ohne besondere Erinnerung die in den Listen „Politisch Unsichere“ unter a) und b) aufgeführten Persönlichkeiten festzunehmen haben […]“. Die unter c) genannten Personen seien erst dann zu verhaften, wenn sie „agitatorisch tätig werden“. Es müssten bereits im Frieden und unter strengster Geheimhaltung alle erforderlichen Maßnahmen vorbereitet und sich Gewissheit verschafft werden, dass im Kriegsfalle alle nötigen Schritte reibungslos durchgeführt würden. Auf eine Überführung der Festgenommenen zur Kommandantur Koblenz solle künftig verzichtet werden, über die Dauer der Haft entscheide das Generalkommando auf Antrag „je nach Lage“. Die Generalkommandos des VII., XIV. und XXI. Armeekorps seien mit diesem Vorgehen einverstanden, die Kommandantur Koblenz und das Gouvernement Köln benachrichtigt.[22] Mit der bereits erwähnten Weiterleitung dieses Erlasses mit dem Vermerk „Geheim! Eigenhändiges Einschreiben!“ am 26.5.1914 an die Regierungspräsidenten der Rheinprovinz durch den Oberpräsidenten[23] waren die Kriegsvorbereitungen hinsichtlich der politischen Gegner des Kaiserreichs abgeschlossen, während andernorts in der Verwaltung noch unbeeindruckt von der politischen Entwicklung weiter Militärparaden geplant wurden.

3. „Heil Dir im Siegerkranz“: Kriegsausbruch in Koblenz

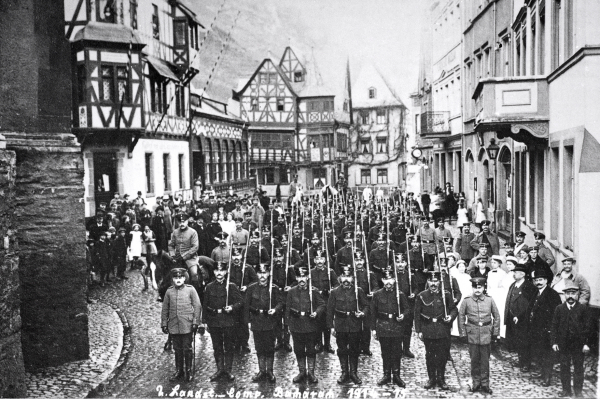

Als am 31.7.1914 die Mobilmachung ausgerufen wurde, herrschte auch in Koblenz großer Jubel.[24] Einen guten Eindruck von der Stimmung in der Stadt vermittelt der Bericht vom 17.12.1915 von Rektor Butz in der Schulchronik von Koblenz-Lützel. „17 Monate Weltkrieg! Welch eine Zeit liegt hinter uns! Reich an glorreichen Siegen und herrlichen Erfolgen war sie, aber auch reich an harten Verlusten. […] War da eine Begeisterung, als am Nachmittag 6 Uhr – am 1. August – einem Samstag – der Ruf erschallte: Mobil! Zu den Waffen! Was war da ein Leben auch in unserem Schulorte, unserer Stadt! Wagen, Automobile, Radfahrer rasten durch die Straßen. Überall ertönten vaterländische Lieder. Mit entblößtem Haupte sang man: ‚Heil Dir im Siegerkranz‘. Hochrufe und Hurra durchbrechen die Luft. Noch am Abend des 1. August rückten die hiesigen Infanterieregimenter Nr. 28 und 68 und das Artillerieregiment Nr. 23 aus, dem Feinde entgegen. Und wie rückten sie aus, mit funkelnagelneuer Ausrüstung. Eine Lust war es, die begeisterten Truppen abrücken zu sehen.“[25]

Schon in Friedenszeiten war Koblenz eine starke Garnison mit 5.000 Mann und das VIII. Armeekorps ein beeindruckender Kampfverband mit weitem Zuständigkeitsbereich, dem im Einzelnen unterstanden: die 15. Division in Köln, die 16. Division in Trier, die Maschinengewehr-Abteilung Nr. 2 in Trier, die Festungs-Maschinengewehr-Abteilung Nr. 2 in Köln, das Schleswig-Holsteinisches Fußartillerie-Regiment Nr. 9 in Ehrenbreitstein und Köln, das Kommando der Pioniere des VIII. Armeekorps 1. Rheinisches Pionier-Bataillon Nr. 8 in Ehrenbreitstein, das 3. Rheinisches Pionier-Bataillon Nr. 30 in Ehrenbreitstein, das Telegraphen-Bataillon Nr. 3 in Koblenz und Darmstadt, die Festungs-Fernsprech-Kompanie Nr. 6 in Köln, das Luftschiff-Bataillon Nr. 3 in Köln, Düsseldorf und (vorläufig) Metz, das Flieger-Bataillon Nr. 3 in Köln, Hannover und Darmstadt und die 1. Rheinische Train-Abteilung Nr. 8 vorläufig in Ehrenbreitstein.[26] Innerhalb weniger Tage wurden – wegen der strategischen Lage in Frontnähe, aber weit genug entfernt für direkte feindliche Angriffe, und der hervorragenden verkehrstechnischen Anbindung der Stadt für den Aufmarsch an die Westfront – aus den 5.000 Mann über 40.000 Soldaten, die unterzubringen und zu verpflegen waren. Die Koblenzer leisteten beides, auch wenn es bisweilen bedeutete, das eigene Dienstpersonal auszuquartieren und in Hotels unterzubringen.[27] Doch zahlte das Militär für die Einquartierungen einen mehr als auskömmlichen Preis.[28] Auch Schulen wurden geräumt, sei es zur Einquartierung von Soldaten oder zur Einrichtung von Lazaretten. Auf Anordnung des Koblenzer Oberbürgermeisters wurden bereits am 2. August die fünf Klassenzimmer der Schenkendorfschule im Erdgeschoss ausgeräumt, um sie als Lazarett einzurichten, und der Unterricht eingestellt.[29]

Auf den ersten Blick vermitteln die ersten Kriegstage in Koblenz einen recht geordneten Ablauf. Telegramme der Landräte vom 1. August berichteten von keinen oder nur minimalen Preissteigerungen, so dass ein gesetzliches Einschreiten nicht erforderlich erschien. Der Polizeidirektor von Koblenz meldete noch am 1. August die Beschlagnahmung privater Sprengstoff- und Schießpulvervorräte.[30] Selbst die Brückenbewachung funktionierte planmäßig. So konnte der Bürgermeister von Traben-Trarbach den Regierungspräsidenten noch am 1. August darüber informieren, dass seit 12 Uhr mittags die Moselbrücke von einem militärischem Kommando bewacht werde und die Gendarmen nach Antreten der militärischen Brückenwache sofort abgelöst worden seien. Die polizeiliche Überwachung werde am Tag durch den Brückenwärter und einen Polizeisergeanten und nachts durch drei Feuerwehrleute „an jedem Landpfeiler ein Mann“ ausgeübt.[31]

Während zwei Tage später, am 3.8.1914, die telegraphische Anweisung des Reichsinnenministers zur Verhaftung sämtlicher des Landesverrats verdächtiger Personen einging, fragte am selben Tag das Oberhofmarschallamt aus Berlin an, welche königlichen Schlösser „für Zwecke des Roten Kreuzes“ zur Verfügung gestellt würden und ob dies das Koblenzer Schloss einschließe. Anscheinend kam in Berlin keine Antwort an, denn am 10. August erbat das Oberhofmarschallamt erneut um entsprechende Angaben. Die Anfrage löste in Koblenz Verwunderung aus, da dem Oberpräsidenten nichts dergleichen vorlag. Eine offenkundig hektische, aber nicht überlieferte Rückfrage beim Provinzialverein des Roten Kreuzes ergab, dass man vorläufig von der Benutzung des Koblenzer Schlosses Abstand genommen hatte, doch würde man auf das Anerbieten zurückkommen.[32] Tatsächlich verfügte Koblenz über drei Garnisonslazarette, ein Militär-Seuchenlazarett und mehrere Hilfslazarette in und außerhalb der Stadt, war also auch ohne das Schloss gut gerüstet.[33]

Zwar wurden auch in Koblenz bereits nach wenigen Tagen die Beschränkungen für den privaten Autoverkehr aufgehoben, doch waren auch hier die von anderen Orten bekannten Anzeichen erhöhter Nervosität und Anspannung festzustellen. In den ersten Augusttagen wurden mehrere Fahndungen nach verdächtigen Automobilen durch den Oberpräsidenten angestoßen, da mit diesen Geld und Gold außer Landes gebracht werden sollte. Doch nicht nur vermeintlicher Devisenschmuggel erregte in diesen Tagen die Gemüter. Offenkundig war die Bevölkerung so über die Maßen nervös und angespannt, dass sich das Oberkommando der Armee am 8. August veranlasst sah, mittels Telegramm folgende Bekanntmachung anzuweisen: „Deutsche Flugzeuge sind wiederholt von eigenen Truppen beschossen worden. Es wird darauf hingewiesen, dass nur auf Flugzeuge geschossen wird, die mit absoluter Sicherheit als Feind erkannt sind. Erkennungszeichen der französ. Flugzeuge: blau weiß rote Kokarde auf der unteren Seite der Tragflächen. Um umgehende allgemeine Bekanntgabe auch durch die Zeitungen wird gebeten.“ Und auch der Regierungspräsident musste seine Landräte auf Fehlverhalten der Bevölkerung hinweisen: „Heute ist höherer Offizier im Auto von Landsturmposten beschossen und Intendanturbeamter in Ochtendung festgehalten worden. Bedrohung erfolgt häufig auch durch minderjährige Personen mit Gewehr. Ich ersuche um sofortige Aufklärung der Bevölkerung und Maßnahmen, durch welche derartige Vorkommnisse unbedingt verhütet werden. Ortspolizeibehörde gleichfalls belehren.“ Hintergrund war eine Meldung des Stellvertretenden Generalkommandos des VIII. Armeekorps vom selben Tag, dass seitens der Landräte, Bürgermeister und Ortsbehörden „vielfach noch Sondersicherungen und zwar im schärfsten und ausgedehntesten Maß getroffen worden beim Absperren der Wege und Straßen etc. Es wird hierdurch aber die Befehlsübermittlung, welche jetzt meist per Auto erfolgt, derart behindert, dass eine rechtzeitige Ausführung von Befehlen in Frage gestellt wird. Ich bitte die vorgenannten Personen und Behörden mit entsprechender Weisung zu versehen, und vor allen Dingen darauf hinzuweisen, dass den militärisch besetzten und mit Passkarten versehenen Militär-Automobilen von seiten der Ortseinwohner keine Schwierigkeiten in der Passage gemacht werden.“[34]

Doch der ereignisreiche 8.8.1914 brachte auch Entspannung. Der Regierungspräsident erhielt den Befehl des Oberpräsidenten auf Veranlassung des Stellvertretenden Generalkommandos des VIII. Armeekorps, dass alle Verdächtigen der Liste A und B freizulassen seien, woraufhin er seine Landräte aufforderte, ihm bis zum 11. August zu melden, ob Bedenken hinsichtlich der Freilassung Einzelner bestünden, was die Landräte von Ahrweiler, St. Goar und Koblenz prompt verneinten, während die Antwort der übrigen nicht überliefert ist.[35]

Nicht nur in der Stadt, auch auf dem Land herrschten Unsicherheit und angespannte Nervosität. So berichtet die Chronik der Schule von Herschwiesen-Oppenhausen von der ergebnislosen Jagd auf vermeintliche russische Spione im Hunsrück, die sich als zwei ältere deutsch-russische Damen, Verwandte eines Jagdpächters im Ort, entpuppten.[36] Doch wie im Regierungsbezirk Trier war auch im ländlichen Raum rund um Koblenz eine deutlich geringere Kriegsbegeisterung als in der Stadt festzustellen. Die Schulchroniken berichten von Noteinkäufen, insbesondere bei Salz und Zucker,[37] oder dem anhaltenden Arbeitskräftemangel bei der Ernte, für deren Einbringung auch hier Schülerinnen und Schüler herangezogen wurden.[38] In Elgert und Windesheim sprachen die Chronisten sogar von gedrückter Stimmung.[39]

Derweil engagierten sich die Koblenzerinnen in zahlreichen Hilfsorganisationen, wobei die Verpflegung der durchziehenden Soldaten Priorität genoss. Dabei unterschieden die Damen nach Ansicht vieler nicht hinreichend genug zwischen Freund und Feind, was den Kommandanten von Koblenz-Ehrenbreitstein, Generalleutnant Erich von Luckwald (1852-1929), am 30. August sogar veranlasste, per öffentlicher Bekanntmachung dem Treiben Einhalt zu gebieten: „Die ausreichende Verpflegung der durchkommenden Gefangenentransporte auf den Bahnhöfen erfolgt durch die Heeresverwaltung. Als Liebesgabe darf den Gefangenen nur Brot, Wasser und alkoholfreies Getränk durch Männer verabreicht werden.“[40]

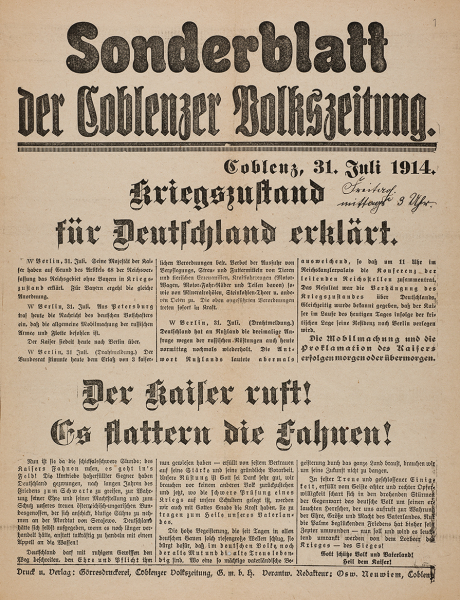

Sonderblatt der Coblenzer Volkszeitung vom 31.7.1914 zur Verkündung des Kriegszustands. (Stadtarchiv Koblenz)

Auch die Offiziersgattin Ellen van den Bergh kritisierte heftig diesen allzu freundlichen Umgang mit den Gefangen in den Briefen an ihren Mann Hugo, der als Offizier im Generalstab des VIII. Armeekorps mit diesem bei Kriegsausbruch Koblenz in Richtung Luxemburg und Belgien verlassen hatte. Am 10. August empörte sie sich: „Dort [im Lazarett, wo sie Dienst tat] hörte ich von einer anderen jungen Frau, […], daß „Damen“ auf dem Ehrenbreitstein gewesen seien um die lieben armen Gefangenen (3-4 sind schon seit einigen Tagen oben) zu füttern und zu verpflegen. Worob ein Offz. sich ihr gegenüber entrüstet geäussert hätte. Ich sagte sofort wütend, es käme mir garnicht darauf an herauf zu gehen, die Sache fest zustellen, und die Namen zu veröffentlichen. Dem müsste gleich von Anfang an gesteuert werden, damit es nicht so ginge wie 70 damit! Sie bat sich anschließen zu dürfen. Verabredung 6 Uhr N. an der Wage an der Schiffbrücke treffen. Nun habe ich aber derweil schon andere, wirksamere Schritte getan. Nämlich bei Gelegenheit des Telefongespräches mit Dir, besorgte mir Hpt.v. Duisburg den Anschluß, (vertritt Ic) dem trug ich die Sache vor, und er wird sie „zur Ermittlung!“ an die Kommandantur geben. Morgen erkundige ich mich, ev. auch bei Enecceerus, und wenn es wahr ist, mache ich wieder mal ein „Eingesandt“ aber an alle Zeitungen in C. und drohe mit Veröffentlichung der Namen bei der geringsten Wiederholung, im Namen von „wirklichen Deutschen Frauen!“ Einverstanden? Da muß einen doch ein heiliger Zorn ankommen!!“ Schon am 18. August konnte sie ihrem Mann erste Erfolge berichten: „Heute kam Veröffentlichung der Kommandantur, die verbietet irgend weibliche Wesen an die Gefangenen heranzulassen. Gefangenentransporte seien nur mit Waßer u. Brod zu versorgen, die Liebesgaben an die Begleitmannschaften von Soldaten zu überreichen! Habe mich sehr darüber gefreut.“

Überhaupt konnte sie den Gefangenen gegenüber wenig Mitleid aufbringen, wie sie am 22. August schrieb: „Heute Morgen sah ich die ersten Gefangenen. Mehrere Zivilisten, und einen Soldaten. Die typischen roten Hosen, blauen Rock mit nach hinten geknöpften Schößen, ohne Helm, mit bloßem Kopf und finsterem Gesicht. Warum nimmt man die gefangenen Zivilisten überhaupt mit? Ich denke die werden gleich erschossen, wenn sie mitgekämpft haben? Immer sicherer wird man über unserer guten Sache.“

Auch an anderer Stelle zeigen die Briefe, wie wenig tatsächlich reibungslos funktionierte. So beklagte Ellen van den Bergh den unzuverlässigen Postdienst ebenso wie ausbleibende, doch fest zugesagte finanzielle Zuwendungen oder widersprüchliche Befehle bei Brückensperrungen. Trotzdem scheint die Lage in Koblenz alles in allem deutlich geordneter gewesen zu sein als im nahegelegenen Trier, insbesondere was die Versorgung und die Preisentwicklung betraf.

Sanitätssoldaten bei der Verteilung von „Liebesgaben“ am Koblenzer Hauptbahnhof 1914, Privatbesitz. (Landeshauptarchiv Koblenz)

4. „…der Mittelpunkt der gesamten militärischen Operationen“: Das Große Hauptquartier in Koblenz

Am 16.8.1914 erreichte Oberpräsident von Rheinbaben ein Telegramm aus Berlin, wonach der Kaiser mit dem Zug Richtung Mainz aufgebrochen sei.[41] „Ersuche unverzüglich Maßnahmen zu treffen und darauf zu achten, dass die gesamte Presse ihres Verwaltungsbezirks sich lediglich auf die Verbreitung dieser Nachricht des Wolff’schen Telegraphischen Bureaus beschränkt und keinerlei Betrachtungen und Erwägungen über den tatsächlichen oder mutmaßlichen Aufenthaltsort seiner Majestät anstellt.“[42] Der Kaiser reiste, zusammen mit dem kompletten Generalstab unter der Leitung von Moltke, dem Reichskanzler, dem Kriegsminister, dem Chef des Admiralstabs und den Chefs des Militär-, des Marine- und des Zivilkabinetts[43] – kurzum: dem Großen Hauptquartier – nach Koblenz, wo er noch am 16.8.1914 eintraf und in der Privatwohnung des Oberpräsidenten in der heutigen Stresemannstraße untergebracht wurde. Für den Generalstab wurde das Städtische Kaiser-Wilhelm-Realgymnasium (heute Eichendorff-Gymnasium) geräumt, als Unterkunft dienten die Koblenzer Hotels, allen voran das Hotel Monopol-Metropole in der Schlossstraße.[44]

Außenansicht des Kaiser-Wilhelm-Realgymnasiums, 1914 Sitz des Großen Hauptquartiers. (Stadtarchiv Koblenz)

Zwei Wochen lang, bis zum 30.8.1914, war Koblenz der Mittelpunkt des Kriegsgeschehens im Kaiserreich. Getreu der Anweisung aus Berlin schwieg die Presse und veröffentlichte erst am 31.8.1914 eine Dankadresse des Kaisers und Moltkes für die gewährte Gastfreundschaft.[45] Amtliche Dokumente müssen wegen der Zerstörung des Kriegsarchivs in Potsdam im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs als verloren gelten. So ist eine Rekonstruktion der Ereignisse nur bruchstückhaft anhand privater Korrespondenz möglich, wie der der Offiziersgattin Ellen van den Bergh, sowie eines längeren Berichts aus der Schulchronik der Schenkendorfschule und des „Jahresberichts über das Schuljahr 1914-15“ des Kaiserlichen Realgymnasiums, in dem sich die Geschäftszimmer des Großen Generalstabs befanden.[46] Dieser Jahresbericht, verfasst von dem kommissarischen Direktor, Professor und Realgymnasium-Oberlehrer Anton Enste[47], schildert ausführlich die Einrichtung und den Aufenthalt des Generalstabs im Realgymnasium am Kaiser-Wilhelm-Ring (heute Friedrich-Ebert-Ring) in unmittelbarer Nähe zum Schloss und der Privatwohnung des Oberpräsidenten, in der der Kaiser mit seinem engsten Gefolge logierte. Danach erfuhren der Koblenzer Oberbürgermeister, Karl Ortmann (1859-1914, Oberbürgermeister 1900-1914), und der Direktor des Realgymnasiums, Dr. Bredtmann, am Abend des 12. August durch zwei Offiziere des Großen Generalstabs, dass dieser beabsichtige, in den Räumen des Realgymnasiums die Geschäftszimmer des Großen Generalstabs einzurichten. Am nächsten Morgen begann man mit der Ausräumung der Zimmer, verstaute Bänke und Pulte im Keller oder im 2. Obergeschoss, selbst die Bibliothek und die Säle für Physik, Chemie und Naturwissenschaften wurden geräumt. Im Hof wurde ein Sendemast errichtet, Isolatoren an den Wänden angebracht, damit von draußen keine Gespräche belauscht werden konnten, zahllose Drähte gespannt, damit der reibungslose Telegrafen- und Fernsprechverkehr zwischen dem Koblenzer Schloss, dem Kaiser in der Wohnung des Oberpräsidenten, dem Hotel Monopol und dem Hotel Coblenzer Hof, wo weitere Offiziere und ein Teil des Gefolges des Kaisers untergebracht waren, gesichert war, aber auch der Nachrichtenfluss von und zu den Kriegsschauplätzen. Moltke bezog den Konferenzraum, selbst der Direktor des Realgymnasiums musste sein Büro räumen, durfte aber als einzige Zivilperson immerhin im Gebäude in sein eigenes Vorzimmer verbannt verbleiben. Das Gebäude wurde am 15.8.1914 um 1 Uhr mittags für jeden nicht zum Eintritt Berechtigten geschlossen, alle Eingänge scharf bewacht. Mit dem Eintreffen des Kaisers am 16. August stellte Lehrer Enste voller Stolz fest: „Unser Schulgebäude war nun gewissermaßen der Mittelpunkt der gesamten militärischen Operationen geworden.“ Nahezu jeden Mittag gegen 11.30 Uhr sei der Kaiser hierher zur Lagebesprechung mit Moltke gekommen. „Seine Majestät fuhr dann stets am Eingang am Kaiser-Wilhelm-Ring – das Haupttor an der Ecke war geschlossen – im Auto vor und verließ das Gebäude gegen 1 Uhr wieder durch das Hoftor an der Casinostraße, bei seiner Ankunft und Abfahrt jedesmal begeistert begrüßt von der vor der Schule Seiner harrenden Volksmenge.“ Überhaupt habe vor dem Gebäude stets reger Kraftwagenverkehr geherrscht, und selbst des Nachts sei das Gebäude durchgehend hell erleuchtet gewesen, „ein Zeichen, welch eifrige Tätigkeit hier andauernd bei der Leitung unserer Kriegsheere geleistet wurde.“ Zudem habe der Kaiser nach dem Sieg über Metz und in den Vogesen auf der Karthause eine große Siegesparade abgehalten, an der auch die Schüler des Realgymnasiums, die dem Pfadfindertrupp beigetreten waren, hätten teilnehmen und im Anschluss an die Soldaten auch am Kaiser vorbeiziehen dürfen.[48] „Beim Abschied beauftragte Seine Majestät den Herrn Oberbürgermeister, der Bürgerschaft der Residenzstadt Coblenz für die zum Ausdruck gebrachte patriotische Gesinnung Allerhöchst seinen Dank auszusprechen und gab seiner Freude Ausdruck, dass er die ernsten und bedeutsamen Tage der letzten Zeit in einer Stadt habe verbringen können, mit der er schon seit früherer Zeit durch enge Beziehungen verbunden ist.“

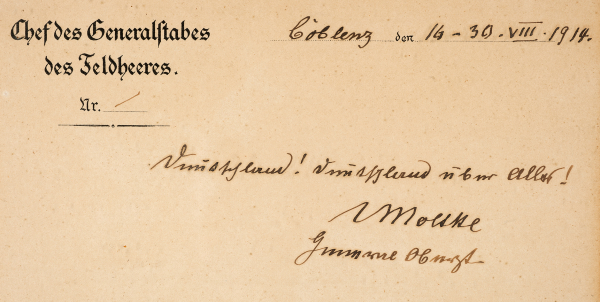

Der Chef des Generalstabes richtete an den Direktor Dr. Bredtmann folgendes Dankschreiben: „Großes Hauptquartier, den 29. August 1914. Bevor ich mit meinem Stabe die Stadt Coblenz verlasse, kann ich nicht umhin Ihnen, verehrter Herr Direktor, meine Freude darüber auszudrücken, dass das Schulkollegium mit der größten Bereitwilligkeit die Räume des Kaiser-Wilhelm-Realgymnasiums mir für Bureauzwecke zur Verfügung gestellt hat. Durch Ihr persönliches Entgegenkommen haben Sie Offizieren und Beamten ihre arbeitsreiche Tätigkeit sehr erleichtert und somit zu der glatten Abwicklung der Dienstgeschäfte wesentlich beigetragen. Ich bitte Sie, hierfür meinen aufrichtigen Dank entgegennehmen zu wollen. v. Moltke.“[49] Überaus geschmeichelt teilte Dr. Bredtmann anschließend auf Anregung des Kollegiums Moltke mit, dass er zur Erinnerung an diese Tage ein großes Bild von ihm für den Konferenzraum angeschafft habe und bat um einige Worte mit eigenhändiger Unterschrift. Bereits am folgenden Tage erhielt er die folgende handschriftliche Notiz: „Coblenz, den 16. – 30. August 1914, Deutschland, Deutschland über alles! v. Moltke, Generaloberst“. Dem Wunsch der Schüler nach einer erbeuteten französischen Kanone mochte der Chef des Generalstabs jedoch nicht entsprechen.[50] Das Autograph von Moltke befand sich noch Jahrzehnte später im Dienstzimmer des Direktors des Eichendorff-Gymnasiums.

Abgesehen von der täglichen Lagebesprechung im Generalstab verbrachte Wilhelm II. seine Tage in Koblenz vornehmlich mit Lazarettbesuchen. Von einem solchen Besuch berichtete Ellen van den Bergh ihrem Mann Hugo, zu diesem Zeitpunkt in Bastogne, und schrieb am 25. August, dass an diesem Morgen um halb 11 Uhr der Kaiser ins Lazarett gekommen sei, gemeinsam mit dem König von Württemberg und dem Reichskanzler[51]: „Der Kaiser ging dann von einem Zimmer, von einem Bett zum anderen. Gab jedem Verwundeten die Hand, und eine Blume und sprach mit ihm. wir konnten durch die niedrigen, weil offenen Fenster alles sehen, und dann wurde ich ganz zufällig mitgeschoben bis an das Auto vom Kaiser, und stand, zwischen 2 Mädels durchsehend 2 Schritt von ihm entfernt als er sich ins Auto setzte, vorher mit 2 Verwundeten sprach, die den Arm in der Binde draußen herumgingen. Wie grau sieht er aus, und wie viel weicher und freundlicher ist sein Gesicht als die Bilder es wiedergeben. Das war heute eine lange Pause die wir dadurch machten. Morgen heißt es doppelt fleissig sein das Versäumte wieder einzuholen. Aber ich freue mich doch ihn gesehen zu haben, und dazu noch so gut und nah. Es wurde kein Hurrah gerufen, aber wir alle winkten mit den Händen, und er winkte wieder. All das war gedämpft durch die Nachricht von den ersten Verlusten die bekannte Personen betrafen.“[52] Sie berichtete auch vom Eintreffen des Großen Hauptquartiers in Koblenz, enthüllte dabei Details, die so sicherlich nicht Teil der offiziellen Darstellung waren: „Mein Liebster, Also wirklich das Kaiserliche Haupt Quartier oder nennt es sich anders? ist hierher gekommen. Ich wollte es nicht glauben, habe es heute morgen aber mit eigenen Augen gesehen. Allerdings gehörte ich nicht zu denen die nach dem Bahnhof liefen, sondern war vielleicht die Einzige pünktliche in unserer Apoteke, aber ich sah die leeren kaiserlichen Autos hinfahren, und das Gewimmel von Generalstäblern, Kriegsministeriellen und mir total fremden Uniformen im Hotel Monopol (das ganz für die Herren bereit steht) und in der Schloßstraße. Die Sache ist hier erst vor 2 Tagen überraschend angekündigt worden. Rheinbabens Privatwohnung steht dem Kaiser zur Verfügung. Rheinbabens selbst wohnen in 2 Mansardenstübchen in ihrem eigenen Hause, ihre Logiergäste haben sie bei anderen Regierungsbeamten die Platz hatten untergebracht. Das Schloß ist nämlich absolut nicht in Stand. Sollte erst zum Kaisermanöver fertig werden, und nun fehlt noch alles drin. Wenigstens ist noch gänzlich ungenügend Wasserleitung, W.C. Elektrizität, Badeeinrichtungen usw. Also das wird nun wohl, zu Büroräumen benutzt werden, denn Betrieb ist auch darin, das steht fest, und Mäxchen[53] wird dort wohl auch zu arbeiten haben. 2 Maschinengewehre stehen auf dem flachen Dach über dem Mittelbau. Die Zeitungen schweigen absolut, es soll also wohl nicht bekannt werden.“[54]

Autograph von Generaloberst von Moltke für das Kaiser-Wilhelm-Gymnasium Koblenz vom 30.08.1914, Eichendorff-Gymnasium Koblenz. (Landeshauptarchiv Koblenz)

Mit ihrer Schilderung widersprach Ellen van den Bergh den Ausführungen der Chronik von Lehrer Siebenborn der Schenkendorfschule, wonach der Kaiser nur deshalb in der Privatwohnung des Oberpräsidenten untergebracht worden sei, weil das Schloss zu Lazarettzwecken genutzt würde, was aber – wie erwähnt – zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht der Fall war.[55] Auch die Schulchronik erwähnt die Parade auf der Karthause am 22. August und den Besuch des württembergischen Königs in Koblenz am 25. August. Bei ihrem gemeinsamen Besuch in mehreren Lazaretten der Stadt hätten sich Kaiser und König mit Verwundeten unterhalten, die ihnen von der „verräterischen Haltung der belgischen Landeseinwohner“ berichtet hätten. Auch am folgenden Tag, beim Empfang des bayerischen Königs, habe der Kaiser Verwundete getröstet, ebenso bei seiner Fahrt nach Nassau am 28. August, wo er die Kaiserin traf und am folgenden Tag in Bad Ems das dortige Lazarett aufsuchte. Zudem habe er zusammen mit Verwundeten an zwei Dankgottesdiensten in der Schlosskirche teilgenommen. In seiner Erholungszeit habe der Kaiser häufig Spaziergänge am Rhein und auf der Halbinsel Oberwerth unternommen, bei denen ihn der Lehrer Siebenborn zu seiner größten Freude begrüßen durfte.[56] Auch Ellen van den Bergh berichtete ihrem Mann von den regelmäßigen Ausritten des Kaisers am Rheinufer.[57]

Am 30.8.1914 um 10.30 Uhr verließen der Kaiser und mit ihm der Tross des Großen Hauptquartiers Koblenz in Richtung Luxemburg. In der „Coblenzer Zeitung“ erschienen die Dankadressen des Kaisers und von Moltkes. Die Stadt kehrte zur Normalität zurück.

Militärisch war die Zeit des Großen Hauptquartiers in Koblenz – soweit die lückenhafte Quellenüberlieferung eine zutreffende Einschätzung zulässt – eher einem „ruhigen Friedensleben“ ähnlich, wie es Moriz Freiherr von Lyncker (1853-1932) in seinen kürzlich edierten Tagebüchern und Briefen an seine Frau am 18.8.1914 beschrieb. Klage führte er nur über das ständig gleiche Gericht, das ihnen serviert werde und die Tatsache, dass Moltke stets allein dem Kaiser berichte, so dass der Informationsfluss über die Operationen nicht ausreichend sei.[58] Auch in den folgenden Tagen bemängelte er, dass er – obwohl der unmittelbaren Umgebung des Kaisers als Chef des Militärkabinetts zugehörig – nur wenig über die Front erfahre. Die Tage zeichneten sich durch die immer gleiche Routine aus: „Die Abendtafel ist pünktlich um 7 ½ Uhr, um 9 ½ Uhr zieht sich der Kaiser zurück und auch Alles andere geht zur Ruhe. Im Schloss dürfen keine erleuchteten Fenster sein, auf dem Dach stehen Maschinen Gewehre zur Abwehr von Fliegern. Es kommen aber sicherlich keine hierher. Das ist fast ausgeschlossen.“ Auf wenig Gegenliebe stieß bei ihm auch die Nachricht vom baldigen Eintreffen der Kaiserin. „Das finde ich eine höchst unglückliche Idee. Die Kaiserin im mobilen Hauptquartier? Sie hat hier gar Nichts zu suchen! Das wird keinen guten Eindruck machen, Ich bin ganz entsetzt über diese Idee! Sie ist doch sonst klug genug. Aber dies ein eine grobe Dummheit.“[59] Die wenigen Nachrichten, die von Lyncker erhielt, betrafen den eher günstigen Verlauf der Operationen an der Westfront, während über die zunächst weniger günstig verlaufenden Ereignisse an der Ostfront nur wenig durchdrang.[60] Das mag auf den ersten Blick wenig glaubhaft erscheinen, doch belegen auch andere Quellen, wie selektiv der Kaiser und damit seine engere Umgebung über die militärischen Ereignisse unterrichtet wurden, was bisweilen zur These führte, der Kaiser sei weniger Oberster Kriegsherr als vielmehr nur „oberster Teetrinker“ gewesen.[61] Doch trotz der spärlichen Nachrichten herrschte im Großen Hauptquartier dieser Tage große Zuversicht. „Hier im Hauptquartier ist die Stimmung auch [bezogen auf den Jubel in Berlin über den Erfolg bei Metz] gehoben und zuversichtlich, dass wir alle lieber vorne wären als hier hinten in Sicherheit zu leben, versteht sich von selbst.“[62] Zwei Jahre später wird derselbe Moriz Freiherr von Lyncker seiner Frau schreiben: „Heut vor 2 Jahren fuhren wir von Berlin nach Coblenz. Wir dachten uns anders den Krieg. Was liegt Alles dazwischen für 1000 und aber 1000, und auch für uns. Und was mag noch kommen!“[63]

5. „…haben aber meinen Anweisungen Folge zu leisten“: Militär und Verwaltung im Krieg

Wenn in einer Stadt sowohl militärische als auch Verwaltungsspitze zusammenkommen,[64] stellt sich automatisch die Frage nach deren Zusammenwirken, insbesondere, wenn wie im Falle der preußischen Rheinprovinz nicht nur das Generalkommando eines Armeekorps und seit Kriegsausbruch auch das Stellvertretende Generalkommando[65], sondern gleich mehrere Stellvertretende Generalkommandos anwesend waren. Die Rheinprovinz umfasste die neben dem VIII. Armeekorps mit der Stadt Koblenz, den Landkreisen Koblenz-Land, Andernach, St. Goar, St. Goarshausen, dem Unterlahnkreis, dem Unterwesterwaldkreis und dem Kreis Neuwied, also weiten Teilen des Regierungsbezirks Koblenz, auch den Bezirk des XXI. Armeekorps (Sitz Saarbrücken) mit den Landkreisen Trier, Bad Kreuznach, Meisenheim und Simmern des Regierungsbezirks Trier sowie des VII. Armeekorps (Sitz Münster) mit weitgehenden Zuständigkeiten in den nördlichen Regierungsbezirken Köln, Aachen und Düsseldorf, die hier nicht zu berücksichtigen sind.[66]

Einen ersten Hinweis auf die Gestaltung des Verhältnisses zwischen Armee- und Verwaltungsspitze bildet die am 31.7.1914 vom Kommandanten von Koblenz und Ehrenbreitstein verkündete Bekanntmachung über den Belagerungszustand, worin er erklärte, dass er die vollziehende Gewalt übernehme für die Stadt und den Landkreis Koblenz sowie die Landkreise St Goar, St. Goarshausen, Unterlahnkreis, Unterwesterwaldkreis und Kreis Neuwied. „Die Zivilverwaltungs- und Gemeindebehörden verbleiben in Tätigkeit, haben aber meinen Anweisungen Folge zu leisten.“[67] In der Praxis verblieb dem Oberpräsidenten tatsächlich gerade in den ersten Kriegsmonaten häufig nur die Rolle eines hochbezahlten Postverteilers, wie das Beispiel der Rekrutierung für Armee und Landsturm belegt.

Im Mittelpunkt stand während des gesamten Krieges als wichtigste Aufgabe des Stellvertretenden Generalkommandos die Versorgung der Armee mit Soldaten. Am 27.8.1914 erteilte das Stellvertretende Generalkommando des VIII. Armeekorps dem Oberpräsidenten dazu folgende Weisung: „Die Anlage zur geneigten Kenntnisnahme mit der Bitte ergebenst übersandt, notwendig erscheinende Bestimmungen zu treffen: das Generalkommando muss es im Hinblick auf die gewaltige Zahl der auszubildenden Kriegsfreiwilligen und Rekruten als unbedingt notwendig bezeichnen, die vorhandenen Lücken im Führer- und Ausbildungspersonal durch Heranziehung aller noch verfügbaren Kräfte auszufüllen […]“, um am 30. August zu präzisieren, dass in der Intendantur Beamtenstellen zu besetzen seien. Man bat um Benennung von Beamten, die sich freiwillig dafür zur Verfügung stellten. „Es kommen nur solche Beamte in Betracht, von denen anzunehmen ist, dass sie sich in kurzer Zeit mit den einschlägigen Bestimmungen so vertraut machen, dass sie erforderlichen Falles auch als Feldbeamte verwendet werden können.“[68] Der Oberpräsident startete daraufhin eine entsprechende Umfrage bei den Regierungspräsidenten, allerdings mit dürftigem Ergebnis. Der Regierungspräsident von Koblenz meldete immerhin am 6. September einen Beamten von 60 Jahren, der „körperlich sehr rüstig“ sei, gedient und eine Qualifikation als Unteroffizier habe. „Ob er in der Lage sein wird, sich in kurzer Zeit mit den einschlägigen Bestimmungen so vertraut zu machen, dass er erforderlichenfalls als Feldintendanturbeamter verwendet werden kann, scheint mir nach seiner Vorbildung und seinen dienstlichen Leistungen in der Regierung zweifelhaft.“ Der Regierungspräsident von Trier meldete wie alle anderen am 7. September gleich knapp „Fehlanzeige“. Und diesem Votum schloss sich auch der Oberpräsident am 11. September gegenüber dem Stellvertretenden Generalkommando an und bedauerte, dass keine geeigneten Beamten benannt werden könnten.[69]

Immer wieder war das Stellvertretende Generalkommando gezwungen, um die Versorgung der Armee mit Soldaten sicherzustellen, auf die Unterstützung des Oberpräsidenten zurückzugreifen, zumal selbst die bereits eingezogenen Soldaten zumindest in den ersten Kriegswochen anscheinend nicht immer die militärischen Spielregeln beherrschten. So musste das Stellvertretende Generalkommando des VIII. Armeekorps am 8.9.1914 den Oberpräsidenten bitten, über die Regierungspräsidenten zu veranlassen, dass die Landräte und sämtliche Orts- und Polizeibehörden dafür Sorge trügen, dass sie „einzelne in der Provinz angetroffene Personen des Soldatenstandes, so bald sie nicht von irgendeiner militärischen Dienststelle einen dienstlich unterstempelten Ausweis über ihr Reiseziel haben, dem nächsten Reservelazarett zu überweisen. Das bezieht sich auch auf die Insassen einzelner Verwundeten-Nester, die in der Regel seinerzeit von der Etappe als Ortslazarette eingerichtet und nicht aufgelöst sind. Es liegt dringend im Interesse einer genauen Listenführung für das Zentralnachweisbüro des Kriegsministeriums, wie auch für die Beurteilung späterer Versorgungsansprüche, dass solche Leute, wenn sie auch an Ort und Stelle gut untergebracht und versorgt erscheinen, zunächst den staatlichen Reservelazaretten zugeführt werden, aus denen sie mit allen Unterlagen versehenen transportfähigen dem nächstgelegenen Vereinslazarett oder den Ersatzformationen ihrer Truppenteile überwiesen werden.“[70]

Auch beim Nachweis über Munition, Waffen und andere Militärgüter musste die staatliche Verwaltung auf Anweisung des Stellvertretenden Generalkommandos des VIII. Armeekorps weiterhelfen. So wurden die Regierungspräsidenten auf dessen Veranlassung Mitte September 1914 durch den Oberpräsidenten aufgefordert zu berichten, ob und wie sie erbeutete Geschütze aufgestellt hätten. Während der Koblenzer Regierungspräsident Fehlanzeige meldete, war sein Trierer Kollege, dessen Zuständigkeitsbereich viel näher an der Front lag, gezwungen anzugeben: „In der Stadt Saarbrücken stehen zur Zeit 26 erbeutete Geschütze, sämtliche ohne Protze. An 24 fehlen die Verschlüsse. Ob diese etwa in militärischem Gewahrsam sind, ist nicht bekannt.“[71]

Gerade zurückgelassene Militärgüter wurden von der Bevölkerung vor Ort gerne als willkommene „Beute“ betrachtet. „Seitens der Zivilbehörden kommen die Meldungen über zurückgebliebenes Militärgut (Bekleidung, Waffen, Fahrzeuge, Vieh pp.) erst sehr spät zur Kenntnis der zuständigen Militärbehörde. So sind in einem Orte 4 Lastwagen mit Lebensmitteln beladen wegen Motorschadens liegen geblieben. Der Vorfall wurde erst nach zehn Tagen hier bekannt, nachdem die Lebensmittel anfingen zu verderben.“[72]

Aber auch die Truppe selbst verhielt sich nicht immer vorbildlich, was den kommandieren General des Stellvertretenden Generalskommandos des VIII. Armeekorps, Paul von Ploetz (1847-1930), zu folgender Bekanntmachung veranlasste: „Es ist mir zur Kenntnis gekommen, dass vereinzelt noch Flurschäden gemacht werden, die vermieden werden konnten.“ „In mehrfachen Erlassen“ habe er bereits darauf hingewiesen, dass „mit Lebensmitteln unbedingt von der gesamten Bevölkerung und somit auch von den Truppen haushälterisch gespart werden muss, damit die auskömmliche Ernährung des Volkes sichergestellt wird.“ Es sei daher nicht hinnehmbar, wenn bei Truppenübungen „wertvolle Feldfrüchte sinnlos vernichtet“ würden. „Ich mache es den Truppen-Vorgesetzten zur besonderen Pflicht, Felddienstübungen und Märsche so einzurichten, dass Flurschäden jeglicher Art peinlichst vermieden werden.“ Denn: „Wer Flurschäden macht, handelt diesen vaterländischen Bestrebungen [Unabhängigkeit der Ernährung von Zulieferungen aus dem Ausland] zuwider.“[73]

Weihnachten im Lazarett. (Landeshauptarchiv Koblenz)

Anfang Januar 1915 hatten sich die Verhältnisse stabilisiert und das preußische Bürokratieverständnis hatte Einzug gehalten. Eine offizielle Geschäftsordnung des Stellvertretenden Generalkommandos des VIII. Armeekorps in gedruckter Form wurde am 16.1.1915 erlassen und durch den Oberpräsidenten an die nachgeordneten Behörden zur Kenntnis und Beachtung gegeben.[74]

Mit fortschreitender Kriegsdauer und den stetig wachsenden Verlusten wurde die ausreichende Versorgung der Armee mit Personal jedoch schwieriger, die Gesuche um Rückstellung der Einberufung häuften sich. So mehrten sich laut einem Schreiben des Stellvertretenden Generalkommandos des VIII. Armeekorps vom 18.2.1915 die Gesuche von Firmen, die im Heeresinteresse arbeiten, um Freistellung von Mitarbeitern vom Kriegsdienst. Das Stellvertretende Generalkommando des VIII. Armeekorps schlug eine Beschleunigung des Geschäftsgangs vor, wonach ihm solche Gesuche direkt zugehen sollten und von diesem bearbeitet würden, ohne – wie vorgesehen – zunächst eine Stellungnahme des Oberpräsidenten einzuholen.[75] Schnell offenbarte sich der Hintergrund dieses Ansinnens: Am 28. März musste das Stellvertretende Generalkommando des VIII. Armeekorps dem Oberpräsidenten mitteilen, dass „die Zahl der beim stellvertretenden Generalkommando einlaufenden, tatsächlich unbegründeten Gesuche um Befreiung vom Heeresdienst oder um Beurlaubung in erschreckender Weise mehren. Es scheint, als ob die Tatsache, dass zahlreiche Arbeiter für die im Heeresdienst arbeitenden Betriebe zurückgestellt werden, und dass sich das stellvertretende Generalkommando in weitgehendster Weise bereit erklärt hat, Beurlaubungen im volkswirtschaftlichen Interesse eintreten zu lassen, zu der Auffassung geführt hat, dass jeder ein Recht hat, sich wenigstens zeitweise dem Heeresdient zu entziehen. Das Gefühl, dass jeder in erster Linie dazu berufen ist, in der jetzigen Zeit dem Vaterland mit der Waffe in der Hand zu dienen, kann darunter leiden.“ Der Oberpräsident wurde gebeten, in geeigneter Weise Aufklärung der Bevölkerung über die nachgeordneten Stellen zu betreiben. Er solle dahin wirken, „dass die persönlichen Interessen des Einzelnen in das richtige Verhältnis zum großen vaterländischen Interesse gebracht werden müssen, und dass hierzu Opfer unvermeidlich sind. Für diesen Zweck würde es auch dienlich sein, wenn die zur Stellungnahme verpflichteten Behörden unbegründete Gesuche von vornherein in strengster Weise zurückwiesen.“[76] Der Kölner Regierungspräsident reagierte leicht ungehalten und verwies auf seine Einzelfallprüfungen, die er stets gewissenhaft durchgeführt habe und wagte sogar eine versteckte Kritik, wonach es hilfreich zur Urteilsfindung sei, ob ein Antrag begründet sei oder nicht, wenn man wüsste, wie das Stellvertretende Generalkommando des VIII. Armeekorps zu entscheiden pflege. Er bat daher den Oberpräsidenten, dafür zu sorgen, dass die Entscheidungen des Stellvertretenden Generalkommandos des VIII. Armeekorps den nachgeordneten Zivilverwaltungen mitgeteilt würden, damit man wenigstens eine Richtschnur habe.[77] Und tatsächlich legte das Stellvertretende Generalkommando des VIII. Armeekorps am 17.9.1915 eine Art „Checkliste“ vor, anhand derer die zuständigen Stellen die Berechtigung von Urlaubsgesuchen aus den Bereichen Landwirtschaft und Weinbau wegen der hohen eingehenden Zahl prüfen konnten.[78] Am 28.9.1915 folgte ein neuer Erlass, wonach die nicht mehr felddiensttauglichen Beamten und Unterbeamten gegen die als unabkömmlich erklärten, aber kriegsdiensttauglichen Beamten ausgetauscht werden müssten, um den Nachschub des Heeres zu sichern.[79] Am 10.12.1915 wurden sogar die bisher zurückgestellten landsturmpflichtigen Beamten zum Heeresdienst verpflichtet, wenn sie kriegsdienstfähig und vor 1876 geboren waren.[80]

Das Verfahren zur Einberufung wurde im Laufe der kommenden Monate immer formalisierter, auch auf Anweisung von Berlin, so dass nur noch wenig originär mit der Region befasster Schriftverkehr vorhanden ist, sieht man von gelegentlichen beamtentypischen Klagen des Stellvertretenden Generalkommandos des VIII. Armeekorps ab, die nachgeordneten Behörden füllten die Formulare und Fragebogen nach wie vor nicht ordentlich aus.[81]

6. „Annäherung ist verboten“ : Der Umgang mit Kriegsgefangenen und aus dem Ausland heimkehrenden Deutschen

In einer Festungsstadt wie Koblenz spielte der Umgang mit Kriegsgefangenen eine besondere Rolle, zumal diese ebenfalls dem Stellvertretenden Generalkommando des VIII. Armeekorps unterstellt waren. Bereits am 13.8.1914 übersandte der Innenminister die „Bestimmungen über die Unterbringung der Kriegsgefangenen“ in Festungswerken, auf Truppenübungsplätzen sowie Artillerieschießplätzen.[82] Bei Festungen seien es die Kasematten, die für die Unterbringung genutzt werden sollten. Noch drehte sich dabei alles um die Gestaltung und Ausstattung der Kriegsgefangenenunterkünfte, den Raumbedarf für Offiziere und Mannschaften, die Beleuchtung, sanitäre Versorgung und so weiter.[83] Doch es dauerte nicht lange und Komfort spielte keinerlei Rolle mehr, stattdessen rückten erwartungsgemäß die Sicherheitsfragen immer mehr in den Vordergrund. So teilte das Kriegsministerium am 8.1.1915 dem Oberpräsidenten mit, den Stellvertretenden Generalkommandos sei „anheimgestellt worden, den Gendarmen während des Krieges folgende Ermächtigung zu erteilen: „Die Gendarmen sind befugt, auf Kriegsgefangene (Militär- und Zivil-), die sich der Gefangenschaft durch Flucht entziehen wollen, nach einmaligem vorherigen Anruf zu schießen.‘“[84] Der Kommandierende General von Koblenz sah sich veranlasst, in einer Bekanntmachung am 21.10.1916 deutlich schärfere Vorschriften zu erlassen mit einer stark erweiterten Definition des Begriffs des Kriegsgefangenen, der jetzt auch Zivilpersonen ausländischer Herkunft einschloss, sowie strenge Auflagen machte bezüglich des Kontakts der Bevölkerung mit Gefangenen. Dieser sei auf das für den Arbeitseinsatz Erforderliche zu beschränken. Es wurde ein ausdrückliches Verbot von Besorgungen und Zuwendungen aller Art ausgesprochen, insbesondere sei „jeder gegen die guten Sitten verstoßende Verkehr weiblicher Personen mit Kriegsgefangenen strengstens verboten“. Fluchthilfe war ebenso verboten wie der Verkauf von alkoholischen Getränken oder Kneipenbesuche. Eine strenge Kontrolle des Postverkehrs von und an Kriegsgefangene wurde angeordnet und eine Haftstrafe von einem Jahr bei Zuwiderhandlungen angedroht.[85]

Doch die verschärften Bestimmungen lösten keineswegs überall nur Zustimmung aus. Insbesondere die am 18.10.1916 erlassene Ausweitung der Ermächtigung zum Schusswaffengebrauch bei Fluchtversuchen stieß auf Kritik. Der Regierungspräsident von Koblenz hielt interessanterweise eine Ausdehnung auf Polizeibeamte generell „für unratsam“. Zuvor sollten „besondere Ermittlungen und Feststellungen getroffen werden“, um zu gewährleisten, dass nur zuverlässige Polizeibeamte hierzu ermächtigt würden. „Dagegen halte ich die Übertragung der Schießbefugnis auf die zu Polizeibeamten bestellten Forstbeamten und Forstangestellten für unbedenklich, da bei deren Auswahl und Ausbildung, ebenso wie bei den Gendarmen doch die Sicherheit vorliegt, dass Missbräuche möglichst vermieden werden.“[86] Ähnlich äußerte sich auch der Trierer Regierungspräsident am 12.11.1916: „Im Hinblick auf die Zunahme der Fälle von Kriegsgefangenen-Entweichungen erscheint es, um die Festnahme der Entwichenen möglichst zu sichern, geboten, die den Gendarmen übertragene Befugnis zum Gebrauch der Schusswaffe gegenüber den Kriegsgefangenen auch auf die Forst- und Gemeindepolizeibeamten – auf letztere jedoch nur soweit sie als genügend zuverlässig anzusehen sind – auszudehnen.“ Er fügte deshalb auch gleich Listen der geeigneten Personen bei, für die er eine solche Ermächtigung erbat.[87]

Immerhin scheinen die vorhandenen Unterbringungskapazitäten ausreichend geplant gewesen zu sein. Als am 30.8.1915 der Auftrag an den Oberpräsidenten zur Ermittlung geeigneter Baulichkeiten für kriegsgefangene Offiziere erging, verbunden mit der Bitte um Mitteilung weiterer geplanter Maßnahmen, konnte dieser am 20. Oktober für Koblenz wie auch Trier „Fehlanzeige“ melden.[88]

Nicht nur die ausländischen Kriegsgefangenen wurden mit Sorge und Misstrauen betrachtet. Eine besondere Episode, die ein bemerkenswertes Licht auf die Stimmung und die Unsicherheiten in den ersten Kriegswochen wirft, war das Problem der Unterbringung der aus fremden Staaten ausgewiesenen deutschen Staatsbürger, die nun ins Reich zurückkehrten. Auslöser war ein Telegramm des Innenministers vom 1.11.1914 an den Oberpräsidenten: „In nächster Zeit Rückkehr deutscher Staatsangehöriger weiblicher Personen, Knaben, alter Männer aus Frankreich nach Deutschland zu erwarten. Zahl unbestimmt. Vielleicht einige Tausende. Transport über Schweiz nach Singen und Stuttgart. Für Preußen Sammelort Frankfurt am Main, wo Polizeipräsidium zuständig. Frei Eisenbahnfahrt gesichert. Bitte für alle mittellosen Preußen in Rheinprovinz durch Landräte Quartier vorbereiten nach Muster militärischer Einquartierung, große Städte und Hauptindustriegebiete dabei freilassen. Wegen Entschädigung wird Entgegenkommen der Gemeinden erhofft. Für Fälle von Entschädigung wird bemerkt, dass zum Beispiel in Brandenburg für Erwachsene täglich eine Mark und für Kinder unter vierzehn Jahre fünfzig Pfennige als Einheitspreis vom Staat in ähnlichen Fällen bewilligt sind. Bitte auch für Verpflegung und Transport durch Vereine Sorge tragen. Erlass folgt.“[89]

Propagandakarte. (Stadtarchiv Koblenz)

Noch am selben Tag fand eine Zusammenkunft der Landräte der Kreise Kreuznach, Ahrweiler, St. Goar und Koblenz unter dem Vorsitz des Regierungspräsidenten von Koblenz statt, in der man sich einig war, dass die Städte weniger berücksichtigt werden sollten, da sie durch die militärischen Einquartierungen bereits hinreichend belastet seien und stattdessen eine Unterbringung in den ländlichen Gegenden bevorzugt werde. Ebenfalls hielten alle eine Entschädigungszahlung gemäß den Sätzen für Einquartierungen (Erwachsene 1,40 Mark pro Tag) beziehungsweise analog der kürzlich erfolgten Zahlungen in Hessen-Nassau bei der Aufnahme der Metzer Flüchtlinge (Erwachsene in den Gemeinden am Rhein 1,50 Mark, auf dem Land 1,35 Mark, Kinder unter 14 Jahren 1,20 Mark) für unverzichtbar. Unter diesen Voraussetzungen wurden die Quoten für die einzelnen Kreise festgelegt, wobei Koblenz-Land – nach Neuwied mit 3.000 – mit 2.500 aufzunehmenden Flüchtlingen den größten Anteil hatte. Hinzu kamen weitere 1.000 für die Stadt Koblenz. Meisenheim, Cochem und Zell wiesen die geringste Zahl auf mit je 500, der Rest sollte zwischen 1.000 und 1.500 Personen aufnehmen. Insgesamt ging man von 15.500 unterzubringenden Flüchtlingen aus.[90]

Am 28.11.1914 erhielt der Oberpräsident den Bericht des mit der Übernahme betrauten Regierungsrates Braun aus Singen, der den aktuellen Stand referierte. Demnach verlaufe die Übernahme der deutschen Staatsangehörigen nur zögerlich, es seien auch keine genauen Zahlen bekannt, da selbst internationale Einrichtungen wie das Genfer Komitee für Flüchtlingsfragen nur sehr ungenügend von Frankreich informiert würden. Die geschilderten „Missstände dürften allein in der mangelhaften Organisation Frankreichs beruhen […]“. Tatsächlich seien die Zahlen der in den Regierungsbezirk Koblenz zu überführenden Personen weitaus geringer als bislang angenommen, da der größte Teil zu Verwandten und Familien weiterreisen wolle. „An ‚Ziellosen‘ bleibt daher nur ein geringer Bruchteil übrig; ihre Gesamtzahl stellt sich von Beginn der Transporte bis gestern auf 101 Personen, davon sind nur 83 auf den Bezirk Coblenz überführt worden, die anderen haben anderweitige Unterkunft gefunden. Von diesen 83 sind überführt worden: 19 nach Coblenz-Stadt, 11 nach St. Goar, 9 nach Simmern, 10 nach Mayen, 13 nach Ahrweiler, 3 nach Cochem, 10 nach Neuwied.“ Nach diesen Erfahrungen „wird also eine wesentliche Belastung des Regierungsbezirks Coblenz ausgeschlossen sein“.[91] Auch am 3.12.1914 war die Zahl der untergebrachten Personen im Regierungsbezirk Koblenz nach einem Schreiben des Regierungspräsidenten an den Oberpräsidenten erst auf 122 Personen angewachsen.[92]

Die betroffenen Gemeinden focht die geringe Zahl nicht an. Am 29.12.1914 berichtete der Koblenzer Regierungspräsident dem Oberpräsidenten über den dringenden Wunsch der Gemeinden, trotz der deutlich geringeren Zahlen der zu übernehmenden Personen die Höhe der staatlichen Zuwendungen für die Gemeinden unangetastet zu lassen, da diese durch die Belastungen des Truppenaufmarschs hart genug getroffen seien. Doch auch der Regierungspräsident musste zugeben, dass voraussichtlich die Zahl von 260 der im Regierungsbezirk unterzubringenden Personen wohl nicht überschritten werde.[93] Eine Liste sämtlicher im Regierungsbezirk untergebrachter Personen deutscher Staatsangehörigkeit, die in Frankreich interniert waren, nach Landkreisen geordnet, wurde am 12.2.1915 vom Regierungspräsidenten dem Oberpräsidenten übersandt und belegte die deutlich geringeren Zahlen.[94] Auch finanziell hatte man sich verschätzt: Von den 3.000 Mark des zur Verfügung gestellten Fonds zur Versorgung dieser Personen waren lediglich 309 Mark ausgegeben worden, davon waren allein 200 Mark dem zuständigen Regierungsrat direkt ausgehändigt und nur 109 Mark unmittelbar an die Betroffenen gezahlt worden.[95]

Kindergarten des Vaterländischen Frauenvereins Koblenz, Privatbesitz. (Landeshauptarchiv Koblenz)

Auch wenn der Koblenzer Regierungspräsident nochmals am 15.4.1915 in einem Schreiben darauf hinwies, dass die Entschädigungssätze nur die Kosten für Unterkunft und Verpflegung abdeckten, nicht aber für Kleidung, ärztliche Behandlung oder Schulung der Kinder etc. und es billig erscheine, die Kosten auf Staatsmittel zu übernehmen, beeindruckte dies in Berlin nur wenig.[96] Am 5.5.1915 wies der Innenminister unter Hinweis auf die noch erheblichen verfügbaren Mittel des Fonds jede weitere Forderung zurück und bekräftigte am 21. Mai, dass er die Angelegenheit für erledigt halte.[97] Die noch im November 1914 erwarteten Zahlen wurden tatsächlich nie erreicht. In einem Bericht vom 18.5.1917 hielt der Innenminister fest, dass sich bis Januar 1917 im gesamten Reich rund 6.500 Personen deutscher Staatsangehörigkeit, die aus dem Ausland überführt worden seien, in der Obhut des Roten Kreuzes befänden und nicht in der Lage seien, für ihren eigenen Unterhalt zu sorgen. In der gesamten Rheinprovinz selbst träfe dies auf 839 Erwachsene und 575 Kinder zu.[98] In Koblenz hatte man sich in dieser Sache gründlich verschätzt.

Dabei stand man den zurückkehrenden Deutschen zumindest anfangs recht misstrauisch gegenüber. Als ein nach jahrzehntelangem Aufenthalt in Brüssel nach Koblenz zurückgekehrter Herr von Berg am 25.9.1914 sein Insiderwissen über Belgien dem Regierungspräsidenten von Koblenz anbot, fragte dieser vorsichtig beim deutschen Generalgouverneur von Belgien nach, was davon zu halten sei. „Ew. Excellenz, werden inzwischen das Schreiben eines Herrn v. Berg erhalten haben, worin er seine guten Dienste für die deutsche Verwaltung in Belgien anbietet. H.v.Berg, der 24 Jahre als wohlhabender Privatmann in Brüssel gewohnt hat, ist bei Ausbruch des Krieges ausgewiesen worden und hat sich als früherer aktiver Offizier trotz seiner 58 Jahre sofort bei der Truppe gemeldet und ist auch ins Feld gerückt, wo er am Gefechte teilgenommen hat. Da indessen sein Gesundheitszustand den Feldzugsstrapazen auf die Dauer nicht gewachsen war, wurde er auf Veranlassung des Regimentsarztes zurückgeschickt und hat jetzt wieder die Ausbildung einer Landsturmcompanie übernommen. Er ist durch seinen langjährigen Aufenthalt in Belgien mit den dortigen Verhältnissen sehr vertraut, steht mit Führern der vlämischen Bewegung in enger Fühlung und hat auch beim Clerus einflussreiche Bekannte. Der Herr Reichskanzler hat ihn während der Anwesenheit des Großen Hauptquartiers hier zwei Mal zum Vortrag befohlen und seinen Ausführungen anscheinend großes Interesse entgegengebracht und ihm zu verstehen gegeben, daß man s.Z. auf seine guten Dienste wohl rechnen würde. V. Berg ist Archäologe und auf dem Gebiete der Kunst sehr gut erfahren. Einfügung v. Berg dürfte daher dem mit der Prüfung, Sammlung und Erhaltung der belgischen Kunsttümer beauftragten H. Geh. Reg. Rat v. Falke eine wertvolle Stütze sein können. Da v. Berg auch ein sprachgewandter Mann ist, so würde ich es begrüßen, wenn Euer Excellenz seinem Anerbieten eine wohlwollende Aufmerksamkeit der Prüfung zuwenden werden.“ Die dankend ablehnende Antwort erfolgte prompt und unmissverständlich.[99] So richtig vertrauen wollte man diesem Herrn anscheinend nicht.

7. „Maßnahmen sind getroffen“ - Die Organisation der Lebensmittelversorgung

Mit Kriegsausbruch am 1.8.1914 wünschte sich der Oberpräsident ein Bild von den Preissteigerungen zu machen.[100] Noch am selben Tag übersandte der Koblenzer Regierungspräsident die Berichte seiner Landräte zum Thema Preisentwicklung. Demnach gab es in Ahrweiler Preissteigerungen bei Salz und Kartoffeln, geeignete Maßnahmen seien jedoch eingeleitet. Adenau meldete dagegen „erhebliche Preissteigerungen einzelner Lebensmittel sind in Adenau bereits eingetreten, weitere unnatürliche Preissteigerungen sind zu erwarten, zwangsweise Feststellung der Preise ist dringend erwünscht.“ Altenkirchen hatte nur geringe Preissteigerungen und wirkte bereits auf Händler ein, auch Cochem konnte keine auffallenden Preissteigerungen melden, hatte aber die Bürgermeister bereits angewiesen, dies genau zu beobachten. In St. Goar wurden in den Orten am Rhein Preissteigerungen festgestellt, „doch handelt es sich nicht um besonders bemerkenswerte Preistreiberei. Die Geschäftsinhaber sind gewarnt, dem weiteren Gebahren wird Beachtung geschenkt.“ Kreuznach meldete nur geringe Preissteigerungen, die zudem wieder im Rückgang begriffen seien, Mayen notierte kleine Preissteigerungen, „warnende Bekanntmachung bereits von mir erlassen“, zudem sei mit dem Vorstand des kaufmännischen Vereins Verbindung aufgenommen worden. „Werde falls Notstand eintreten wird, weitere Maßnahmen ergreifen.“ Neuwied musste Preissteigerungen „in allen Ortschaften“ feststellen, „Maßnahmen sind getroffen“. Simmern meldete zwar Preissteigerungen in einigen Bereichen, „im Ganzen jedoch nicht in erheblichem Maße“. Zell konnte keine Preissteigerungen beobachten, Koblenz dagegen schon in verschiedenen Gemeinden, vor allem bei Mehl und Salz habe es einen „erheblichen Preisaufschlag“ gegeben, der aber derzeit wieder zurückgehe. Dennoch: „Landrat empfiehlt Zwangsmaßnahmen.“[101]

Auch die Wirtschaft betonte noch am selben Tag ihre vaterländische Gesinnung hinsichtlich der Preisgestaltung. Eine Bekanntmachung des „Coblenzer Detaillisten-Verein. Verein zur Wahrung städtischer und geschäftlicher Interessen. Verein katholischer Kaufleute“ verkündete am 1.8.1914: Die Vorstände der Vereine „erklären einstimmig es für ihre selbstverständliche Pflicht, auch ihrerseits dem Ernst der politischen Lage in unserem Vaterlande Rechnung zu tragen und mit allem Nachdrucke auf ihre Berufsgenossen dahin einzuwirken, dass die Preisfeststellungen für die notwendigen Lebensmittel sich in angemessenen Grenzen halten. […] Zugleich wenden wir uns an das Publikum mit der Bitte, nicht durch übermäßige Käufe die vorhandenen Warenbestände vorzeitig zu erschöpfen, weil dadurch bei der Ergänzung der Vorräte Preissteigerungen hervorgerufen werden.“[102]

Viel geholfen hatte es aber anscheinend nicht. So berichtete Ellen van den Bergh am 1.8.1914 ihrem Mann Hugo von regelrechten Hamsterkäufen in der Stadt Koblenz: „Alle Herren- und Militär-Geschäfte sind überlaufen, und auch die Lebensmittelgeschäfte werden gestürmt. Dies letztere ist total blödsinnig, da wir ja in keiner geschlossenen Festung leben, wo Hungersnot entstehen könnte. Aber die Menschen sind wie verrückt, und weil das in Straßburg und Metz geschieht, da muss es auch hier sein! Heute erschien schon ein Erlass des Polizeichefs der Stadt, dass wenn die Lebensmittelgeschäfte mit den Preisen nicht sofort auf normale Höhe herunter gingen, eine amtliche Taxe eingeführt werden würde nach der sie verkaufen müssten.“[103]

Anscheinend hatten sich die Verhältnisse recht bald normalisiert. So konnte der Regierungspräsident von Koblenz bereits am 25.9.1914 dem Oberpräsidenten mitteilen, dass in seinem Zuständigkeitsbereich bislang keine Notwendigkeit von Preisfeststellungen im Großhandel hervorgetreten sei. Im Kleinhandel seien Höchstpreise festgesetzt worden in den Kreisen Adenau und Simmern für Kartoffeln, in der Stadt Wetzlar für Kartoffeln, Butter und Eier. „Von den Polizeiverwaltungen in Coblenz und der Stadt Wetzlar sind noch Polizeiverordnungen betreffend den Aushang der Lebensmittelpreise erlassen worden. Diese Maßnahme verspricht insofern Erfolg, als es der Bürgerschaft dadurch ermöglicht wird, die Preise in den einzelnen Geschäften mit einander zu vergleichen und ihre Kundschaft den billigsten Bezugsquellen zuzuwenden.“[104]

Tatsächlich listet eine „Vorratsfeststellung des Kaiserlichen Lieferverbandes für den Regierungsbezirk Koblenz nach dem Stand von Anfang Juli 1914“ Landkreis für Landkreis die Bestände an Vieh, Brotmaterial und Getreide auf, um in Relation zur Bevölkerungszahl den Stand der Versorgung ermitteln zu können. Die Stadt Koblenz mit ihren (Stand 1.12.1910) 56.487 „Seelen“ verfügte demnach (Stand 1.12.1913) über 376 Stück Rindvieh, 356 Schweine, 227 Hammel und 635 Pferde, von denen im Mobilisierungsfall 331 ausgehoben würden, so dass 304 verblieben.[105]

Anders als in Trier war im Regierungsbezirk Koblenz die Festsetzung von Höchstpreisen für eine deutlich längere Zeit nicht erforderlich. Erst am 19.10.1914 sah sich der Regierungspräsident gezwungen, eine Verfügung betreffend den Höchstpreis für Kartoffeln zu erlassen: Seine Ermittlungen hätten ergeben, dass auch in seinem Bezirk die Anwendung des Gesetzes vom 4. August nicht länger zu umgehen sei. „Werden an einzelnen Stellen Preise gefordert, die mit dem günstigen, das Mittelmaß durchweg überschreitenden Ausfall der Ernte und den örtlichen Verhältnissen nicht in Einklang zu bringen sind, so geben an vielen anderen Orten die Landwirte trotz weitgehender Geldangebote die Kartoffeln überhaupt nicht weder für den unmittelbaren Verkehr noch für den Handel ab, sondern kellern sie ein in der ausgesprochenen Erwartung später und namentlich im kommenden Frühjahr höhere Preise zu erzielen. Dies hat jetzt zu bedenklichen wirtschaftlichen Missständen und zu begreiflicher Erregung in allen Schichten der Bevölkerung geführt.“ Unter Berücksichtigung aller Faktoren hielt er einen Preis von 3 Mark pro Zentner und 3 Pfennig für das Einzelpfund bei Entnahme vom Produzenten sowie 3,30 Mark für den Zentner im Zwischenhandel für „gerechtfertigt und ausreichend“. Ausnahmen seien für besondere edle Sorten auf Antrag möglich. Die Landräte wurden aufgefordert, nach beiliegendem Muster Bekanntmachungen vorzunehmen und ihm nach zwei Wochen Bericht über die Ergebnisse zu erstatten. Dieses Muster enthielt am Schluss aber auch einen deutlichen Hinweis auf die Vorläufigkeit dieser Regelung und die Möglichkeit der Abänderung, wenn die Verhältnisse es erforderten oder zuließen.[106] Am 28. Oktober ergänzte er diese Verfügung um den Zusatz, dass im Einzelverkauf nicht mehr als 10 Pfennige für das Pfund Kartoffeln verlangt werden dürften.[107]

Das Thema Kartoffelpreise stand dann auch im Mittelpunkt eines Spitzengesprächs am 10.11.1914 in Köln. Unter dem Vorsitz des Oberpräsidenten der Rheinprovinz, Freiherr von Rheinbaben, und unter Mitwirkung des Oberpräsidenten von Westfalen, Karl Prinz von Ratibor und Corvey (1860-1931, Oberpräsident 1911-1919), kamen die Spitzen der Stellvertretenden Generalkommandos des VII. und VIII. Armeekorps mit den staatlichen und kommunalen Verwaltungsspitzen der Rheinprovinz[108] im Kölner Regierungspräsidium zu einem Gespräch zur Festlegung der Höchstpreise für Kartoffeln zusammen. Einführend wies von Rheinbaben auf die Notwendigkeit einer provinzübergreifenden Lösung hin, da sonst ein Abwandern der Kartoffelproduktion in andere Regionen zu befürchten sei. Bereits jetzt hätten die regional festgesetzten Kartoffelpreise den unerwünschten Nebeneffekt gezeigt, dass in der Rheinprovinz Kartoffeln nur noch schwer zu erwerben seien. Berlin habe bislang auf Anfragen hinsichtlich einer reichsweiten Festlegung ausweichend und zögerlich geantwortet, auch wenn sich jetzt „Privatnachrichten“ verbreiteten, die auf einen Stimmungsumschwung hindeuteten. Er selbst habe gegen eine Festsetzung von Höchstpreisen stets Bedenken geäußert, da die Verschiedenheit der Verhältnisse in der Rheinprovinz und in Westfalen eine Lösung erschwere. „Es bestehe jedoch ein Missstand schwerster Art, da der kleine Mann jetzt 5 Mark und noch mehr für den Zentner Kartoffeln, also Preise zahlen müsse, die als übermäßig anzusehen sind.“ Ein moderater Höchstpreis, der nicht zu niedrig angesetzt sei, könne einen sparsamen Verbrauch begünstigen, was durchaus im gesamtwirtschaftlichen Interesse sei und verhindern, dass Kartoffeln nur noch in Gebieten ohne Höchstpreise zu erwerben seien. Zudem müsse bedacht werden, dass in diesem Jahr die Ernte durch die Einberufungen und damit das Fehlen von Arbeitskräften, aber auch durch die Aushebung von Pferden und die außerordentliche Teuerung bei den Futtermitteln unter erschwerten Bedingungen stattgefunden habe. In der anschließenden Generalaussprache gingen die Meinungen weit auseinander. Die Vertreter der Generalkommandos plädierten für eine reichsweite Lösung, sprich Festlegung des Höchstpreises und lehnten regionale Vorgehensweisen als nicht zielführend ab. In den Stellungnahmen der Vertreter der staatlichen und kommunalen Stellen wurde deutlich, welche großen Unterschiede es in den Provinzen gab. Die Vertreter der eher ländlichen Regionen sahen keine Notwendigkeit, während die städtischen Vertreter auf rasche Lösungen drängten. Vor allem der Trierer Regierungspräsident Baltz drängte zum Handeln. Er „ist dafür, nicht abzuwarten. Es sei dringend erforderlich, dass unverzüglich etwas geschehe, und zwar sei die Regelung für das ganze Reich anzustreben.“ Dennoch lehnte auch er eine Regelung nur für Rheinland und Westfalen als nicht ausreichend ab.[109] Sein Koblenzer Kollege Scherenberg teilte mit, „dass der Grund des Zurückhaltens der Landwirte mit den Kartoffeln in überstürzten Käufen seitens der Militärverwaltung zu erblicken sei. Die Festsetzung von Höchstpreisen für den Kleinhandel sei wertlos, wenn nicht gleichzeitig dieselbe Maßnahme für den Großhandel im Bereiche der ganzen Monarchie, wofür er eintrete, getroffen werde.“[110] Mit dem Votum aus Koblenz war die Generalaussprache beendet. Von Rheinbaben zeigte sich wenig überrascht von der Unterschiedlichkeit der Standpunkte. Eindeutig sprach er sich gegen ein weiteres Abwarten aus, da sich die Verhältnisse nach seiner Einschätzung in absehbarer Zeit nicht ändern würden. Er erkannte aber eine deutliche Mehrheit zugunsten einer reichsweiten Regelung und sagte mit Zustimmung der Versammlung zu, in diesem Sinne erneut an Berlin heranzutreten. Die folgende Debatte über Höhe und Dauer der Preisfestsetzung verlief noch kontroverser. Am Ende konnte man sich lediglich darauf einigen, die Höhe des Kartoffelpreises durch die örtlichen Instanzen festlegen zu lassen. Hinsichtlich der Dauer war noch weniger Einigung zu erzielen, so dass in dem Bericht an Berlin nur angedeutet werden sollte, dass ab 1.2.1915 eine Preiserhöhung möglicherweise nötig sei. Die Frage der zwangsweisen Durchsetzung strich man danach lieber gleich von der Tagesordnung.[111] Das Protokoll dieses Spitzengesprächs belegt nicht nur das Streben nach einer einheitlichen Linie, es zeigt zugleich, wie gering die Erfolgsaussichten dafür waren angesichts der uneinheitlichen Sichtweisen. Da verwundert es nicht, dass seitens der Verwaltung so wenige Impulse kamen und stattdessen das Heft des Handelns oft dem Militär überlassen oder Weisung aus Berlin abgewartet wurde – es sei denn, man befand sich in unmittelbarer Nähe zur Front und konnte, wie der Trierer Regierungspräsident es sah, einfach nicht warten, bis man sich andernorts endlich zum Handeln durchrang.

Doch kurz nach dieser Sitzung handelte Berlin bezüglich der Kartoffelpreise. Im Nachgang des am 23.11.1914 endlich verabschiedeten Gesetzes zur Festsetzung von Höchstpreisen für Kartoffeln informierte der Regierungspräsident von Koblenz am 11.12.1914 die Landräte über seine Auslegung des Gesetzestextes und bat um entsprechende Veranlassung. Die Ermessensbefugnis erstreckte sich demnach auf die Festsetzung der Preise zwischen Kleinhändlern und Konsumenten sowie zwischen Produzenten und Konsumenten bei Verkäufen von weniger als einer Tonne. Die Landräte und Bürgermeister der großen Städte des Bezirks sollten nach eigenem Ermessen die bisherige Höchstpreisfestsetzung „einfach aufheben“ und durch eine neue gemäß ihren neuen Befugnissen ersetzen.LHAKO Best. 403 Nr. 12312, S. 615-619.

Zu den bald in das Blickfeld kommenden Lebensmitteln gehörte auch Mehl. Am 13.11.1914 beunruhigte die Handwerkskammer Koblenz, dass man es in „beteiligten Kreisen“ nicht für ausgeschlossen hielte, dass auch für Mehl Höchstpreise festgelegt werden müssten und bat nachdrücklich um vorherige „Anhörung der Sachverständigen“, ehe eine entsprechende Verordnung erlassen würde.[112] Um der drohenden Verknappung entgegen zu wirken, forderten öffentliche Aushänge am 14.12.1914: „Seid sparsam mit den Weihnachtsbäckereien!“ Den Weihnachtsgaben an die Soldaten sei zwar auch in diesem Jahr wieder das „lieb gewordene Weihnachtsgebäck“ als „Gruß aus der Heimat“ zahlreich beigefügt worden, umso mehr seien die Daheimgebliebenen in der, „Pflicht, sich selbst Beschränkungen aufzuerlegen“, weil es sich dabei um eine „zwingende patriotische Pflicht“ handele.[113]