Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Einleitung

Jede Gesellschaft blickt von ihrem jeweiligen Ort in Raum und Zeit anders auf die Vergangenheit, sie kategorisiert diese nach Ordnungsprinzipien, die vor dem Hintergrund der eigenen Erinnerungskultur überzeugen und schenkt den materiellen und immateriellen Überresten dieser so konstruierten Epochen mehr oder weniger Beachtung. Die Geschichte des neuzeitlichen Umgangs mit den unterschiedlichen Zeugen der Vergangenheit und mithin für die Rezeption einer historischen Epoche soll hier für das übergeordnete Thema, das Rheinland in der Antike, dargestellt werden.

Räumlich beschränken sich die folgenden Ausführungen auf das Gebiet der preußischen Rheinprovinz, deren nördliche Regierungsbezirke heute den Zuständigkeitsbereich des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) bilden. Knapp südlich der heutigen Landesgrenze, mittig zur Nord-Süd-Ausdehnung der Rheinprovinz, verläuft der Vinxtbach, der in der Antike die Grenze zwischen den römischen Provinzen an der Rheingrenze, der Germania inferior und der Germania superior markierte, deren Hauptorte Köln beziehungsweise Mainz waren. Westlich grenzten die beiden germanischen Provinzen an die Belgica, welche auch die Eifel und große Teile des Moseltals umfasste, so dass insgesamt drei römische Provinzen den neuzeitlichen Kulturraum des Rheinlands geprägt haben. Auch die Neuzeit, aus der heraus der Blick auf das Rheinland unter römischer Herrschaft geworfen wird, will definiert sein. Hier sollen jedoch keine klassischen Grenzziehungen an Hand politischer Großereignisse erfolgen, sondern an die Entwicklungsgeschichte der Historie hin zur modernen Geschichtswissenschaft im „langen“ 19. Jahrhundert angeschlossen werden. Am Beispiel des „römischen Rheinlands“ soll gezeigt werden, wie eine planvolle, spezialisierte, letztlich „zwecklose“ Aneignung der Vergangenheit in ihren Relikten zum Leitmotiv der Auseinandersetzung mit der Alten Geschichte erhoben wurde. Gleichzeitig wird zu zeigen sein, wie vielfältig Abweichungen von dieser Marschroute möglich waren, sei es im Fortleben überkommener Kulturtechniken zur Aneignung der Vergangenheit, sei es der Instrumentalisierung der regionalen Altertumsgeschichte zur gelehrten Selbstvergewisserung und patriotischen „Volkspädagogik“.

Karte der „Rheinprovinz“ im Maßstab 1 : 1.175.000, mit Nebenkarten zur „Umgebung von Köln“ und zur „Umgebung von Koblenz“, 1885-1890. (Meyers Konversations-Lexikon, Band 13, 4. Auflage, 1885-1890)

Ein Kernmerkmal dieser Epoche ist die Entwicklung von privat initiierter und betriebener regionaler Altertumskunde hin zum staatlich organisierten Großbetrieb, der seinen sichtbaren Ausdruck in der repräsentativen Architektur der „Provinzialmuseen“ fand, die im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts in Bonn und Trier errichtet wurden. Am deutlichsten nachvollziehen lässt sich diese Entwicklung mittels der Institutionengeschichte der größeren rheinischen Altertumsvereine und Altertumsmuseen sowie der seinerzeit einzigen rheinischen Universität in Bonn. Solche Einrichtungen haben nicht nur als maßgebliche Akteure der Antike-Rezeption einen Gutteil der Quellen zum Thema „produziert“, sondern auch die eigene Entwicklung verschiedentlich reflektiert und so Einblicke ins Geschichtsdenken des Betrachtungszeitraums geschaffen, erhalten und gesammelt.

Haupteingangsfront des Provinzialmuseums Bonn, vor 1937. (Wesendonck Blog)

Hierzu sind zuerst die Traditionen und Kulturtechniken des Umgangs mit der antiken Vergangenheit der Region darzustellen, wie sie beim Zusammenbruch des Ancien régime die Grundlagen für die neuzeitliche Antike-Rezeption bildeten. Hernach sind die prägenden Akteure der Antike-Rezeption während des 19. Jahrhunderts zu präsentieren und dann die maßgeblichen Formen zu erläutern, welche die Aneignung der Römerzeit im preußischen Rheinland bestimmten.

2. Kunstsammlungen & Straßenbau - Grundlagen rheinischer Antike-Rezeption

In mancher Hinsicht eine entscheidende Grundlage für die Antike-Rezeption im 19. Jahrhundert im Allgemeinen und für die daraus entstandenen altertumsorientierten Museen am Rhein stellten die Kunstsammlungen dar, wie sie vermögenden Adelige und ranghohe Kleriker unterhielten. Diese waren ein Anlaufpunkt für gelehrte Reisende, wie etwa die Sammlungen der Kanoniker Ferdinand Franz Wallraf (1748-1812) in Köln und Franz Pick (1750-1818) in Bonn, die Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 1815 gemeinsam mit dem Freiherrn vom Stein (1757-1831) besuchte. Diesen Sammlungen war gemein, dass sie für gewöhnlich einer systematischen Organisation und Anschaffungspraxis entbehrten, sondern mehr oder weniger alles, was ihren Besitzern von künstlerischem Wert erschien, im besten Wortsinne „ansammelten.“ Durch die Klosteraufhebungen im Rahmen der französischen Herrschaft im Rheinland kamen zu Beginn des 19. Jahrhunderts große Mengen von ehemals dort genutzten oder aufgestellten Kunstgegenständen auf den Markt, die ihren Weg vor allem in solche Sammlungen wie diejenigen Picks und Wallrafs fanden, deren Inhaber nun zunehmend auch Angehörige wirtschaftsbürgerlicher Schichten wurden, genannt seien hier Sibylle Mertens-Schaafhausen (1797-1857) und Jean Guillaume Honvlez Freiherr von Hüpsch (1730-1815).

Provinzialmuseum der preußischen Rheinprovinz Trier, um 1900.

Neben jahrhundertealten Gemälden, Kirchengerätschaften und -mobiliar fand der Besucher beim kunstsinnigen Gastgeber auch Antiken. Doch analog zur akademischen Altertumskunde der Zeit standen hier die Zentren der klassischen Antike im Mittelpunkt des Interesses, bevorzugt präsentierte man Nachbildungen, Abgüsse und gelegentlich Originale von Großplastiken bis zu Gemmen, die im Mittelmeerraum, vor allem in Italien gefunden worden waren. Abgesehen vom materiellen Wert bezeugten und verkörperten diese Objekte eine in höchstem Maße idealisierte Vergangenheit, wie man sie in den Schriftquellen zur klassischen Antike überliefert glaubte. Von daher hatte diese eher unsystematische Sammelpraxis für die spätere Provinz- und Nationalarchäologie den dankenswerten Effekt, dass vermögende Personen wie der rheinische Staatsmann Friedrich Heinrich von Borcke (1776-1825) auch regionale Münzfunde aufkauften und neben ihren mediterranen Schätzen antike Fundstücke aus dem Rheinland selbst ausstellten. Wenn man also diesen regionalen Fundstücken insgesamt weniger Beachtung schenkte, so sorgte man doch für deren Erhalt, so dass die adeligen, klerikalen und großbürgerlichen Kunstsammlungen eine Material-, Informations- und Kompetenzbasis darstellten, als die planvolle Ergrabung der rheinischen Altertümer in den Anfangsjahren der preußischen Zeit am Rhein Fahrt aufnahm.

Das Altertum war im kanonischen Bildungsgut präsent, die Bibliotheken des rheinischen Adels enthielten die Schriften der antiken Philosophen, Historiker und Dichter, aber wie im Fall der materiellen Überreste dienten sie als Brücken in die „klassische Antike“, ohne Anschluss an die Römerzeit im Rheinland selbst. Doch bereits am Ende des 18. Jahrhunderts verfasste der Präsident der preußischen Kriegs- und Domänenkammer in Kleve, Julius Ernst von Buggenhagen (1736-1806), eine antiquarische Schrift über die sogenannten „Klevischen Altertümer“. Dabei handelte es sich um antike Fundstücke, die vor allem im Verlauf des 17. Jahrhunderts, nachdem Kleve an Brandenburg gefallen war, aus diversen Quellen am Niederrhein zusammengetragen und auf der Klever Burg verwahrt worden waren. Der brandenburgische Statthalter in Kleve, Johann Moritz von Nassau-Siegen, verbaute größere Objekte aus diesem Fundus, wie den Caelius-Stein, in seiner als Antikengarten entworfenen Grabanlage. Buggenhagen ließ diese Antiken aus dem Moritzgrab ausbauen und in einem speziell ihnen gewidmeten „Antiken-Saal“ in der Klever Schwanenburg ausstellen.

Ferdinand Franz Wallraf, Porträt, Gemälde von Johann Anton de Peters (1725-1795), Köln 1792. (Wallraf-Richartz-Museum - Fondation Corboud)

Gewissermaßen allen Bewohnern des Rheinlands, ungeachtet ihrer sozialen Stellung, lagen die Straßen zu Füßen, die sich aus römischer Zeit erhalten hatten oder zumindest nach unterschiedlich tiefgreifenden Transformationsprozessen weiterhin entlang der zur Römerzeit erschlossenen Trassen verliefen. Diese Relikte erregten bereits früh gelehrte Aufmerksamkeit. Schon die humanistische Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts brachte mehrere Werke hervor, deren Verfasser sich bemühten, in der Literatur überlieferte antike Ortsnamen und Streckenbezeichnungen mit solchen ihrer eigenen Gegenwart zu identifizieren. Zunehmende Straßenbauarbeiten förderten besonders in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts archäologische Fundzusammenhänge aus dem römischen Verkehrswesen zu Tage, die als solche identifiziert und beachtet wurden. Diese Beachtung rief dabei keine konservatorischen Bestrebungen hervor oder gar eine Musealisierung, sondern fasste die römischen Überreste und speziell die Streckenführung als vorbildlich auf, denen nachzueifern und die weiter zu verwerten waren. Der Straßenbau im Rheinland nahm im Gefolge der Kriege nach der französischen Revolution starken Aufschwung, zunächst während der napoleonischen Herrschaft und nach dem Wiener Kongress unter preußischer Ägide. Die in diesem Zug erfolgte topographische Landesaufnahme förderte in größerem Stil archäologische Details zu Tage, welche während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in vielfältigen Publikationen mit der älteren Historiographie und den literarischen Quellen verbunden wurden.

Akteure dieser Verwissenschaftlichung des Umgangs mit den Relikten römischen Straßenbaus waren zum einen preußische Offiziere, die im Zusammenhang mit ihren kartographischen Aufgaben mit der Materie „Römerstraßen“ in Kontakt kamen, zum anderen Angehörige regionaler Geschichtsvereine, die in jenen ersten Jahren des 19. Jahrhunderts im Rheinland entstanden und die Auseinandersetzung mit der antiken Vergangenheit des Landes über mehrere Jahrzehnte entscheidend beeinflussten.

Eine besondere Perspektive auf die Vergangenheit einer Region, zumal hinsichtlich der Überlieferungssituation, ist die Präsentation dieser Vergangenheit und ihrer Relikte gegenüber dem Ortsfremden, der auf diesen Straßen reiste. Reiseberichte als literarische Gattung haben eine lange Tradition, und die wachsende Mobilisierung der europäischen Gesellschaften im Zuge der Industrialisierung beförderte auch die Publikation von „Reiseführern“. Der Baedecker-Verlag, dessen Geschichte 1832 mit der „Rheinreise“ begann, gab Generationen von Rheinreisenden übersichtliche, aber gleichzeitig informationsreiche Begleitung an die Hand. Als Zeugen für die „Erinnerungsorte“ der Antike entlang des Rheins seien zwei Werke beispielhaft genannt, die an der Schnittstelle zwischen klassischem Reisebericht und „modernem“ Reiseführer stehen und von dem geistig-kulturellen Klima zeugen, in dem sich die hier aufgezeigten Entwicklungen vollzogen: Aloys Schreibers (1761-1841) Werk mit dem programmatischen Titel „Handbuch für Reisende am Rhein“, 1812 erstmals, noch unter französischer Herrschaft, veröffentlicht. „Die Rheingegenden von Mainz bis Cöln“ des Johann Isaak von Gerning (1767-1837) erschien erstmals 1819, als Schreibers Handbuch bereits in zweiter Auflage gedruckt war. Obgleich von ganz unterschiedlichem Format – das „Handbuch“, das schließlich allen Rheinabschnitten „von Schaffhausen bis Holland“ gewidmet ist, ist dreimal so lang wie Gernings Reisebeschreibung – ähneln sich beide in vielerlei Hinsicht. Beide schrieben in einem höfischen Umfeld, Schreiber als Hofhistoriograph des badischen Herzogs, Gerning als Diplomat in nassauischen Diensten. Beide stellten ihren Werken Widmungen an ihre fürstlichen Herren voran, die dem heutigen Leser reichlich fremd erscheinen, und Gerning flocht bereits hier die römische Vergangenheit ein, in dem er die baulichen Überreste römischer Herrschaft als mit der Natur verwobene Landschaftsmerkmale inszenierte und dem nassauischen Staat eine Traditionslinie vom Stamm der Bataver bis in seine Gegenwart bescheinigte. Beide schrieben erklärtermaßen für ein gelehrtes Publikum, will heißen für Leser, die ein humanistisches Gymnasium absolviert hatten und mit den antiken Autoren, zumal den Ausführungen Caesars (100-44 v. Chr.) und Tacitus` (58-117 n.Chr.) über die „Germanen“, vertraut waren. Beide nahmen für sich in Anspruch, lokale Überlieferungen und Volksagen mit kritischem Blick aufgenommen und dargestellt zu haben. So haben die beiden Autoren in bezeichnender Fülle die Erwähnungen einzelner Rheinorte in der antiken Literatur herausgestellt und besonders Gerning hat ganze Passagen aus antiken Texten zitiert.

Epitaph des in der Varusschlacht umgekommenen Centurios Marcus Caelius und seiner Freigelassenen.

Nun ist die Zahl von Orten, die dafür in Frage kommen gering und beschränkt sich hauptsächlich auf ehemalige römische Zentren im Rheinland wie Köln und Mainz. Doch hinderte das die beiden Verfasser nicht daran, wo es nur irgend passte, etymologische Mutmaßungen anzustellen – so wird Bonn-Dransdorf umstandslos von „Trajansdorf“ abgeleitet – und Orte und Landschaftsmerkmale mit Namen aus den Texten antiker Autoren zu identifizieren. Eine besondere Aufmerksamkeit für die Alte Geschichte der Rheinlande wird auch deutlich, wenn die lokalen Altertumsvereine und -Sammlungen als eigenständige Attraktionen beschrieben werden und nicht zuletzt in der Auflistung der (echten oder vermeintlichen) baulichen Relikte römischer Herrschaft am Rhein, die den Reisenden im frühen 19. Jahrhundert gezeigt wurden. Das waren sowohl zahllose Kirchen, Schlösser und Befestigungsanlagen, deren Fundamente man zu Resten römischer Tempel und Kastelle erklärte, als auch römische Grabsteine, die man nicht mehr weiterverwendete, sondern öffentlich ausstellte, und auch aus den antiken Autoren bekannte Einzelorte. So verortete Schreiber die bis heute nicht überzeugend lokalisierte „Ara ubiorum“ auf dem Godesberg, während sie andere gebildete Reisende in der Bonner Innenstadt besichtigten. Johann von Gerning wiederum fügte seiner Reisebeschreibung einen mehrseitigen Exkurs über die diversen Rheinorte an, die für sich in Anspruch nahmen, Schauplatz der Rheinüberquerung Caesars gewesen zu sein und damit am Ausgangspunkt römischer Herrschaft am Rhein gestanden zu haben.

3. Heimatforscher & Kultuspolitiker – Akteure rheinischer Antike-Rezeption

Die Aneignung der antiken Vergangenheit des Rheinlands durch die planvolle Ergrabung und Sammlung ihrer Relikte wurde im 19. Jahrhundert vornehmlich durch private Initiativen vorangetrieben, vor allem durch das rasant wachsende Vereinswesen. Am Ende des Jahrhunderts zählte man in der Rheinprovinz fünf regionale und 17 lokale Altertumsvereine. Stellvertretend für dieses breite Spektrum sollen die beiden ältesten Altertumsvereine der Rheinprovinz präsentiert werden: Die „Gesellschaft für Nützliche Forschungen zu Trier“ (GFNF) und die „Altertumsfreunde im Rheinland“. Beide Vereine haben, zum Beispiel durch ihre jeweiligen Vereinszeitschriften, einen umfassenden Quellenfundus hinterlassen und zum Teil auch bereits selbst für Fragestellungen der Landes- und Wissenschaftsgeschichte herangezogen. Sie haben ausschlaggebend zur Gründung der Provinzial- und heutigen Landesmuseen in Bonn und Trier beigetragen, deren Einzug in repräsentative Neubauten am Ende des 19. Jahrhunderts den Fluchtpunkt dieser Darstellung bildet.

'Il ponte di Cesare sul Reno' oder Caesar's Rheinbrücke von John Soane (1753-1837), 1814.

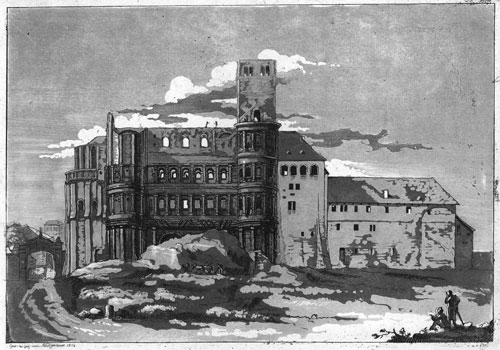

Die Wurzeln der GFNF lassen sich, auch anhand personaler Kontinuitäten, bis in das Klima aufklärerischer Vereinsgründungen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verfolgen. Die Gründung erfolgte 1801 unter französischer Herrschaft und unter Anbindung an das postrevolutionäre Wissenschaftssystem Frankreichs. Getragen wurde die Vereinigung hauptsächlich von Beamten, etwa Richtern und Lehrern und einigen wenigen Vertretern der freien Berufe, außerdem entstand ein Netzwerk korrespondierender Mitglieder in den kleineren Orten der Region. Lokale Amtsträger, besonders die Pfarrgeistlichen, waren auf diesem Wege die wichtigsten Informanten für archäologische Funde. Universitätsgelehrte sucht man vergeblich, wurde doch die Trierer Universität nach ihrer Schließung 1798 nicht wiedereröffnet. Für mehrere Jahrzehnte war die regionale Geschichte dabei nur ein nachrangiges Betätigungsfeld unter vielen. Die Gesellschaft diskutierte vor allem landwirtschaftliche Probleme und Fragen von Handel und Industrie. Außerdem führte sie statistische Erhebungen zu allgemein-naturwissenschaftlichen und speziell geographischen sowie zu wirtschaftlichen Themen durch, zunächst für den französischen Präfekten, ab 1815 für den preußischen Regierungspräsidenten und erhielt für diese Zwecke finanzielle Unterstützung durch den französischen respektive preußischen Staat. Über mehrere Jahrzehnte hinweg, während derer es zu einer regelrechten Gründungswelle von Geschichtsvereinen in Deutschland kam, verringerte die GFNF ihr Engagement in landwirtschaftlichen und anderen Bereichen, unter anderem, weil ihre Expertise schlicht weniger nachgefragt wurde, bis 1850 nur noch die historische Zielsetzung blieb. Mit der Gründung einer eigenen Zeitschrift, den „Jahresberichten der Gesellschaft für Nützliche Forschungen zu Trier“ im Jahr 1852 wurde die „Gesellschaft“ auch allgemein als Geschichtsverein angesehen. Der Betrieb dieser Zeitschrift und die Netzwerkbildung zum Austausch der eigenen Publikationen mit anderen Geschichtsvereinen und damit zusammenhängend Aufbau und Pflege einer Spezialbibliothek waren die Kernaufgaben der Gesellschaft, sie ermöglichte die überregionale Teilhabe an Entwicklungen in der Altertumskunde und befruchtete so auch die heimische Archäologie und Denkmalpflege, den zweiten Schwerpunkt der Vereinstätigkeit. Eine Denkmalschutzgesetzgebung und etablierte Verfahren staatlicher Denkmalpflege gab es in Preußen während des gesamten 19. Jahrhunderts nicht. Größere Bereitschaft zu staatlichem Engagement, das über Einzelfälle hinausging, kam erst während des letzten Vierteljahrhunderts im Kaiserreich auf. Hier traten lokale Akteure, wie eben die GFNF oder auch der „Christlich archäologisch-historische Verein für die Diözese Trier“ hervor und zeugten von der vor Ort um sich greifenden Überzeugung, dass die antiken Relikte am Rhein und seinen Nebenflüssen grundsätzlich erhaltenswert und von einem höheren Interesse waren, während in Berlin die Konzentration auf die klassische, vorbildhafte Antike nach Johann Joachim Winkelmann (1717-1768) und eine gewisse Geringschätzung der Provinz vorherrschte. So sammelte die Gesellschaft etwa durch eine überregionale Anzeigenkampagne Geldmittel, um die Porta Nigra von einem unauthentischen Zollhäuschen jüngeren Datums zu „befreien.“ Ebenso organisierte man selbst die Finanzierung von Ausgrabungen und warb bei Unternehmungen größeren Umfangs um staatliche Unterstützung. So hat Friedrich Wilhelm IV. (Regentschaft 1840-1858, gestorben 1861) in den 1830er Jahren persönlich größere Geldsummen für die Erforschung der antiken Großbauten in Trier zur Verfügung gestellt. Fühlung mit den maßgeblichen staatlichen Stellen hielt man auch durch die im zeitgenössischen Geschichtsvereinswesen übliche Praxis, hohen staatlichen Funktionsträgern die Ehrenmitgliedschaft oder repräsentative Ämter im Verein anzutragen. Resultat war die Antikensammlung der Gesellschaft, die zunächst im königlichen Gymnasium Trier, ab 1845 in der Porta Nigra untergebracht war. Bis zur Einrichtung des Provinzialmuseums wurde diese Sammlung über 70 Jahre lang vermehrt und die Gesellschaft nahm – wiewohl erfolglos – eine Alleinzuständigkeit für sich in Anspruch, wonach alle Trierer Funde ihrer Sammlung zukommen müssten.

Porta Nigra und das daneben gelegene Simeonstor während des Abriss der Doppelkirche, Aquatinta von Johann Anton Ramboux (1790-1866), 1814.

Porta Nigra um 1900, Photochrom-Druck. (Library of Congress, Prints and Photographs Division, Photochrom Prints Collection, LC-DIG-ppmsca-00685)

Der „Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande“ zu Bonn wurde 1841 im Zuge der Welle von Vereinsgründungen während des zweiten Viertels des Jahrhunderts gegründet und war von vorneherein als reiner Geschichtsverein oder besser Altertumsverein angelegt. Wenngleich es durchaus Übereinstimmungen hinsichtlich der personellen Zusammensetzung des Vereins mit Trier gab und auch in Bonn an die bewährte Praxis angeknüpft wurde, bedeutende Würdenträger zu Ehrenmitgliedern zu ernennen, so ist doch gerade an den ersten Jahren der „Altertumsfreunde“ ersichtlich, welche Veränderungen der regionalen Antike-Rezeption grundsätzlich um die Jahrhundertmitte ihren Anfang nahmen. Im Bonner Verein trafen antiquarisch Interessierte alten Stils, wie Sulpiz Boisserée (1783-1854), auf junge Universitätsgelehrte, wie den klassischen Philologen und Archäologen Ludwig Urlichs (1813-1889). Nun ist es ein wiederkehrend zu beobachtendes Phänomen, dass „Nachwuchswissenschaftler“ methodisch und thematisch in zuvor marginalisierte Sphären vorstoßen, um sich ein eigenes wissenschaftliches Profil zu bilden, doch zeugt die Vereinsarbeit von Männern wie Urlich oder auch Heinrich von Sybel (1817-1895), welche die administrativen Aufgaben im Verein erledigten und einen Großteil der Publikationen bestritten, davon, dass die antike Vergangenheit des Rheinlands zunehmend auch für akademisch Ambitionierte von Interesse war. Während die „Altertumsfreunde“ zwar weiterhin jedes Jahr aufwändig das Winkelmann-Fest feierten, so zeugten sie dennoch deutlicher als die universitätsfernere GFNF von wissenschaftsgeschichtlichen Umbrüchen im Bereich der Altertumskunde. Diese Verbindung mit der Universität bedeutete auch eine besondere Beziehung der „Altertumsfreunde“ zur dort verwahrten staatlichen Antikensammlung Wilhelm Dorows (1790-1845), weniger ein Gegeneinander, wie es in Trier lange zwischen GFNF und der amtlichen Sammlungstätigkeit des Regierungs- und Baurats Carl Friedrich Quednow (1780-1836) herrschte. Die „Altertumsfreunde“ gewannen auch bereits kurz nach ihrer Gründung das Privileg, geschäftliche Korrespondenz durch portofreie Nutzung der Staatspost zu betreiben. Die solcherart betriebene Netzwerkbildung, der Austausch der Publikationen mit anderen Geschichtsvereinen und darauf aufbauend der Betrieb einer Bibliothek bildeten auch in Bonn ein Standbein der Vereinstätigkeit. In den Jahresberichten findet sich regelmäßig Dank für korrespondierende Mitglieder, befreundete Institutionen oder Einzelpersonen, welche die „Altertumsfreunde“ mit selbst verfasster oder aber gesammelter Fachliteratur bedachten. Zweites Standbein war die Inspiration und finanzielle Ermöglichung von Ausgrabungen in der ganzen Rheinprovinz und durchaus auch in Konkurrenz zu anderen Vereinen wie der GFNF. Anders als in Trier blieben die Erträge dieser Grabungen bis zur Gründung der Provinzialmuseen von der staatlichen Sammlung an der Universität getrennt und wurden im Arndt-Haus am Rheinufer und in der Martinsschule verwahrt. Die „Altertumsfreunde“ organisierten regelmäßige Abendgesellschaften mit dem Ziel, breiteren Schichten die Gelegenheit zur Beteiligung an „wissenschaftlichen Verhandlungen“ zu bieten, ohne dabei das streng wissenschaftliche Verfahren einer rein fachwissenschaftlichen Zusammenkunft für sich in Anspruch zu nehmen. Die klassische Antike erfuhr in Vorträgen und Aufsätzen fortdauernd die Aufmerksamkeit der „Altertumsfreunde“ und wurde besonders von namhaften Fachvertretern wie Friedrich Gottlieb Welcker präsentiert, zahlenmäßig überwogen jedoch die Beiträge zur Antike am Rhein in allen Facetten. Man war auch bemüht, diese in einen größeren Zusammenhang zu stellen und die besondere Bedeutung des Rheinlands für die römische Geschichte von Cäsar an bis zu den gentilen Nachfolgereichen der Spätantike zu beanspruchen: „Denken Sie sich unsere Mitglieder, die emsigen Geistlichen, Richter, Bürgermeister, Oekonomen, welche jetzt wetteifern über jedes Denkmal sofort uneigennützig zu berichten, ohne Verbindung mit diesem Mittelpunkt: für Welt und Wissenschaft würden die lauten Zeugnisse über die Grösse der Römer verstummen“.[1] Auch wissenschaftstheoretische Fragen wurden in Bonn erörtert und ließen die „Altertumsfreunde“ Anteil haben an der fachlichen Ausdifferenzierung der Universitäten und damit einhergehenden „Revierkämpfen“. Dabei wird aus der Gemengelage deutlich, dass die Entwicklung hin zu einer „zwecklosen“ Aneignung der Vergangenheit, nur um des Wissens Willen, zu einem maßgeblichen Ideal wurde, ohne dabei die Vorstellung von einer besonders achtens- und nachahmenswerten Größe der Antike gänzlich aufzugeben.

Während des „langen“ 19. Jahrhunderts war die Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität in Bonn der einzige Ort institutioneller akademischer historischer Forschung, nachdem die älteren Universitäten von Köln, Trier und Duisburg unter französischer Herrschaft aufgelöst und von der neuen preußischen Regierung nicht wieder eingerichtet worden waren. Damals begann eine anhaltende Entwicklung zu massiver Ausdifferenzierung und Spezialisierung der Wissenschaft. So befasste sich in Bonn durchaus noch der Typ des Universalgelehrten, wie August Wilhelm von Schlegel (1767-1845) mit der Antike, während gleichzeitig Spezialisten für klassische Philologie, wie Friedrich Ritschl (1806-1876), für Archäologie und Geschichtswissenschaft ihre Felder abzustecken begannen und aus ihrer jeweiligen Perspektive über Alte Geschichte lasen. Mit Friedrich Gottlieb Welcker und Barthold Georg Niebuhr (1776-1831), dem Begründer der modernen empirischen Geschichtswissenschaft in Deutschland, lehrten besonders namhafte Altertumskundler während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts an der Bonner Universität, doch galt ihre Aufmerksamkeit in jeder Hinsicht den mediterranen Zentren der antiken Welt. Der erste Anlauf zur Gründung eines Provinzalmuseums unter Wilhelm Dorow scheiterte nicht zuletzt an der Universität, die ihre exklusive Stellung als maßgebliche geistig-kulturelle Institution und ihre Deutungshoheit über Ziele und Methoden der Aneignung der Vergangenheit verbissen verteidigte. Hinsichtlich der Vergabe von Räumen im Universitätsgebäude für die Sammlung Dorows gab man sich alles andere als hilfreich, die Professoren beanspruchten, selbst die zusammengetragenen Relikte zu prüfen und stellten so Dorows Kompetenzen als „Provinzkonservator“ in Abrede.

Nach Dorows Abschied aus Bonn 1823 wurde das Rumpfmuseum unter der Verantwortung von Schlegel in gewissen Grenzen in die Universität integriert und beim Kultusministerium auch um finanzielle Mittel zur Pflege der Sammlung nachgesucht. Die rheinischen Altertumsfunde erhielten nun zwar endgültig eigene Räume in der Universität, größere Neuanschaffungen blieben aber aus, und bis zu Schlegels Tod 1845 führte die Sammlung ein wenig bemerktes Dasein im Schatten des Akademischen Kunstmuseums. Dies änderte sich erst durch einen Generationenwechsel, als sich Welcker, in Schlegels Nachfolge für das Museum verantwortlich, Ludwig Urlichs als Assistenten wählte. Dieser steht repräsentativ für eine Generation von Altertumswissenschaftlern, die nicht nur stark in der aufkommenden Nationalbewegung aktiv waren, sondern auch bei ihrer professionellen Auseinandersetzung mit der Antike der eigenen Heimat beziehungsweise der provinzialen Peripherie der römischen Welt Aufmerksamkeit schenkten. Wissenschaftler wie Urlichs positionierten sich in den Debatten, welche die Ausdifferenzierung der Erforschung der Vergangenheit in die eigenständigen Lehrfächer Philologie, Archäologie und Geschichte begleiteten und verschafften durch ihre Vereinsarbeit und Publikationstätigkeit diesen Konflikten einen Resonanzkörper außerhalb der Universität.

Wilhelm Dorow. Zeichnung von E. Grünler, um 1830.

Mit der Berufung von Heinrich Nissen (1839-1912), der 1884 als zweiter Professor in Bonn nach Arnold Schaefer (1819-1883) einen ausdrücklich der Alten Geschichte gewidmeten Lehrstuhl erhielt, lässt sich zum Ende des Jahrhunderts hin die endgültige Etablierung provinzialrömischer Geschichte als einen legitimen Teilbereich universitärer Altertumskunde feststellen. Den eminent politischen Charakter, den die erfolgreiche Hinwendung zur regionalen Antike in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für die Zeitgenossen hatte, hat Nissen in seiner Rektoratsrede 1894, ein Jahr nach der Eröffnung des neuen Provinzialmuseums in Bonn, selbst herausgestellt: „Denn nur aus der Vergangenheit lernen wir die Gegenwart verstehen, die Eigenart dieser Provinz, ihre Sonderstellung anderen Theilen unseres Staatswesens gegenüber begreifen. In früheren Zeiten ist solche Aufgabe nicht mit gleicher Schärfe anerkannt und betont worden, wie heutigen Tags geschieht. Als die Erfahrungswissenschaften von der speculativen Philosophie beherrscht wurden, unterschied man zwischen allgemeiner oder akademischer Geschichte auf der einen, Stadt- und Provinzialgeschichte auf der anderen Seite. Jene wurde fachmännisch von den Universitäten betrieben, die Pflege der Heimathkskunde blieb den Liebhabern und Localforschern, so zu sagen dem historischen Landsturm überlassen. Diese widersinnige Trennung ist durch den nationalen Aufschwung von 1870 beseitigt worden; denn die Werthschätzung der Vergangenheit hat bei unserem wie bei anderen Völkern stets abgehangen von dem Selbstbewusstsein und dem Vertrauen, mit dem es in die Zukunft blickte.“[2]

Am Ende des 19. Jahrhunderts war die römische Vergangenheit des Rheinlands also zu einem gern herangezogenen Merkmal patriotischer Identität und Selbstvergewisserung geworden. Heinrich Nissen verglich die römische Expansion in Mitteleuropa mit der Eroberung der „Neuen Welt“ jenseits des Atlantik und nannte das Rheinland das „nordische Eldorado“. Germanischer Kampfesmut und germanische Kriegerkörper wurden mit der zeitgenössisch intensiv diskutierten studentischen Mensur verglichen.

Bronze-Relief des Althistorikers Heinrich Nissen (1839 – 1912) auf dem Poppelsdorfer Friedhof in Bonn, gestaltet von Albrecht Küppers, 1912. (Jotquadrat / CC-BY-SA 3.0)

4. Ausgrabungen & Museeumsbauten – Formen rheinischer Antike-Rezeption

Für lange Zeit waren regionale Funde antiker Relikte praktisch durchweg Zufälle gewesen, die beim Straßenbau und anderen Baumaßnamen und nicht zuletzt bei landwirtschaftlicher Arbeit zu Tage gefördert wurden. Zwar regten sie die Phantasie der örtlichen Bevölkerung an und stimulierten erfolgreiche Wanderlegenden von verborgenen Schätzen aus alter Zeit, doch hatten sie lange keine planmäßigen Nachgrabungen zur Folge. Dies änderte sich, als auf dem Wiener Kongress 1815 die Rheinlande an das Königreich Preußen fielen. Das anhebende bildungsbürgerliche Interesse an heimischen Altertümern traf nun auf eine aktive Kulturpolitik durch den Oberpräsidenten der preußischen Provinz Jülich-Kleve-Berg, Friedrich Graf von Solms-Laubach (1769-1822), der zwischenzeitlich auch als Kurator der neugegründeten Bonner Universität amtierte, sowie auch der Berliner Regierung. Als frühes Beispiel dieses Zusammenwirkens von lokalem bildungsbürgerlichem Engagement einerseits und obrigkeitlichem Interesse andererseits zeugen die Ausgrabungen, die von dem aus Luzern stammendem Bonner Gymnasialprofessor Karl Ruckstuhl (1788-1831) unter der persönlichen Anteilname Solms-Laubachs im Bonner Norden vorgenommen wurden. Das fragliche Gelände des „Wichelshofs“ war von alters her als Quell antiker Relikte in Bonn bekannt, doch erst ab 1817 wurde die Örtlichkeit umfänglich und systematisch abgesucht, nachdem Solms-Laubach Geldmittel für die Grabungsarbeiten und zur Entschädigung der Grundeigentümer bereitgestellt hatte. Die Neugründung der Universität in Bonn 1818 sorgte für mehr gelehrte Kompetenz und – theoretisch – für einen Ort zur Sammlung und Ausstellung der Funde, denn Solms-Laubach setzte sich auch für die Gründung eines rheinischen Museums im Gefüge der Universität ein.

1820 wurden die Grabungsaktivitäten im Rheinland durch den preußischen Staatskanzler Karl August Fürst von Hardenberg (1750-1822) auf eine einheitliche Grundlage gestellt, als dieser Wilhelm Dorow, der bereits in Nassau Ausgrabungen vorgenommen hatte, zum Gründungsdirektor des projektierten Museums ernannte und dabei die politischen Leitlinien für den zukünftigen Umgang mit den archäologischen Relikten der Antike festlegte. Alle auf Staatskosten in der Rheinprovinz vorgenommenen Ausgrabungen sollten in Zukunft unter Dorows Leitung stehen, doch sollte dadurch kein Regierungsmonopol auf Ausgrabungen begründet werden, sondern vielmehr allgemeines Interesse an derlei Erforschung des Heimatbodens angeregt und befördert werden. Mit lokalen Initiativen sollte Dorow auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Zwar sollte er durchaus die Provinz nach Originalstücken und Vorlagen für Gipsabdrücke zur Ausstattung des zukünftigen Museums absuchen, dabei jedoch entschieden Zurückhaltung üben und an freiwillige Unterstützung seiner Mühen appellieren, um den Eindruck zu vermeiden, die Orte der Rheinprovinz würden ihrer Schätze und Verbindungsglieder zur Vergangenheit entkleidet. Alles in allem war es dem Staatskanzler darum zu tun, wie er gegenüber Solms-Laubach ausführte, den Einwohnern der Rheinprovinz zu signalisieren, dass die neuen Herren in Berlin wohlwollendes, anerkennendes Interesse an den Neubürgern hätten und keine Bedrohung ihrer rheinischen Identität und Kulturgüter darstellten.

Wie in den folgenden Jahrzehnten die junge Provinzialarchäologie funktionierte, welch breite Aufmerksamkeit sie zunehmend genoss und was für Ärgernisse mit dieser einhergehen konnten, davon zeugt das Mosaik von Nennig an der Mosel, das besterhaltene Bodenmosaik nördlich der Alpen. 1852 stieß ein Landwirt zufällig auf einen Teil des Mosaiks. Die GFNF erfuhr zügig davon und nahm sich der Sache an, indem sie unter der Leitung des Trierer Domkapitulars Johann Nikolaus von Wilmowsky (1801-1880) die Parzelle von ihrem Eigentümer erwarb, gezielt erste Nachgrabungen anstellte, Maßnahmen zur Konservierung des Gefundenen ergriff und den Fund in ihren Jahresberichten publizierte. Erst hernach trug man das Thema der preußischen Provinzregierung vor, deren – vor allem finanzielle – Unterstützung für langfristige Grabungen und Konservation unerlässlich war. Als 1866 mit solchen Finanzmitteln der Provinzregierung in einer groß angelegten Grabung sämtliche Überreste der Villa, zu der das Mosaik gehört hatte, erschlossen werden sollte, waren die römische Antike in der Rheinprovinz und das Mosaik von Nennig Thema in bedeutenden, überregionalen Zeitungen. Zur Blamage für die Trierer Akteure der rheinischen Altertumsforschung geriet das Thema, als der mit der Ausgrabungsleitung beauftragte Bildhauer Heinrich Schaeffer (geboren 1837) Inschriftenfunde vorlegte, die Kaiser Trajan (53-117 n. Chr.) als Erbauer der Villa auszuweisen schienen. Namhafte Vertreter der Alten Geschichte, allen voran Theodor Mommsen (1817-1903), zogen diese Deutung wegen unterschiedlicher Widersprüche in Zweifel und witterten plumpen Betrug unter der Verwendung öffentlicher Gelder. In Trier hielt die GFNF jedoch an Schaeffers vorgeblichen Funden und ihrer Deutung fest. Wilmowsky verteidigte den ursprünglichen Standpunkt selbst dann noch, als Ernst aus´m Werth (1829-1909) durch minutiöse Nachverfolgung von Schaeffers Aktivitäten in Nennig und chemische Analyse aufgefundenen Putzes die Fälschung nachgewiesen hatte.

Private Ausgrabungen waren im 19. Jahrhundert also lange die Norm. Nur bei besonders prominenten Einzelfällen trug der Staat die Kosten, derweil seine Bürger vielerorts in regelrechtes „Grabungsfieber“ verfielen und das private Ausgrabungswesen nicht zu Unrecht als eine Art „Sport“ bezeichnet wurde. Die akademische Fachgelehrtenschaft sah dieses Engagement häufig kritisch, fürchtete unsachgemäße Behandlung und letztlich Zerstörung der antiken Relikte durch die begeisterten Amateurgräber, doch war die Archäologie als Wissenschaft erst im Entstehen begriffen und erfuhr in diesem Klima gerade die Anregung, ihre Methoden zu professionalisieren und als Fach Ansprüche auf exklusive Deutungshoheit und spezialisierte Zuständigkeit geltend zu machen.

Mit Dorows Mandat als „Oberkonservator“ der rheinischen Altertümer war das Vorhaben eng verwoben, ein staatliches Museum von ganz neuartigem Zuschnitt einzurichten. Ein Museum, das streng auf die Fundstücke der Provinz ausgerichtet war und dabei allen antiken Relikten Erkenntniswert und Ausstellungswürde zusprach. Dorow schrieb im Dezember 1820, nach etwa einem Jahr in Bonn, an den Oberpräsidenten Solms-Laubach: „Keine Alterthümer sind darin aufgenommen worden, welche nicht in den Rheinisch-Westphälischen Provinzen gefunden sind; daher darf diese Anstalt auch nicht mit Museen verglichen werden, welche aus zusammengekauften Kunstschätzen aller Länder entstanden sind.“[3] Zur Akquise bereiste Dorow ausgiebig die Provinz, korrespondierte mit lokalen Amtsträgern und machte ihnen Angebote für Relikte aus ihrem jeweiligen Kompetenzbereich. Immer wieder bedrängte er die Berliner Minister, in seinem Interesse auf die preußischen Behörden im Rheinland autoritativ einzuwirken. So zum Beispiel den Kriegsminister Karl Georg von Hake (1768-1835, Amtszeit 1819-1833), der in Hinblick auf den Festungs- und militärischen Straßenbau die fürsorgliche Übergabe möglicher antiker Relikte an Dorow gewährleisten sollte, denn Dorow befürchtete, dass an solchen Baumaßnamen beteiligte Soldaten Fundstücke ins Ausland verkauften.

Friedrich Ludwig Christian Graf zu Solms-Laubach (1769-1822).

Ein Grundstein für das spätere Rheinische Landesmuseum in Bonn und ein markantes Beispiel für den Wandel im Umgang mit antiken Fundstücken stellen die bereits genannten „Klevischen Alterthümer“ dar, die Dorow im Frühsommer 1820 erwarb. Lokalen Widerstand gegen die Überführung der „Klevischen Alterthümer“ in den Bonner Sammlungsbestand rang Dorow dann 1820 mit dem Verweis auf eben den Charakter der alten Klever Kunstsammlung nieder, die Gegenstände in der Schwanenburg hätten keinen zwingenden lokalen Bezug zu Kleve, sondern gehörten als allgemeine Zeugnisse der römischen Antike am Rhein – und ohnedies Staatsbesitz – in das zu Bonn einzurichtende Museum. Jenseits solcher Sammeltätigkeit entwickelte sich das Bonner Museumsprojekt jedoch nur langsam. Als Dorow 1823 Bonn verließ, waren die angesammelten Objekte an verschiedenen Orten in der Stadt, darunter Dorows Privatwohnung, eingelagert. Der Königsberger hatte sich erfolglos an den Widerständen der Bonner Professorenschaft und der Kultusbürokratie abgearbeitet; überdies war er durch politische Winkelzüge ins Abseits geraten, die eine Verlegung des Museums nach Köln hatten erreichen sollen. Für gut 50 Jahre verblieb Dorows Sammlung ohne nennenswerte Erweiterungen bei der Universität als ein wenig beachtetes Anhängsel des Akademischen Kunstmuseums und zeugte von den Beharrungskräften, welche den wissenschaftlichen, pädagogischen und politischen Ambitionen, die Fürst Hardenberg und Graf Solms-Laubach bei der Berufung Dorows umgetrieben hatten, entgegenstanden. Eine intentionelle Aneignung der antiken Geschichte des Rheinlands fand also weiterhin nur in privaten Initiativen, gewissermaßen in zivilgesellschaftlichem Engagement statt.

Karl August Fürst von Hardenberg (1750-1822), Gemälde von Friedrich Georg Weitsch (1758-1828). (Fotothek Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Foto-Inventar-Nr. F0014929)

Aus dieser Richtung kam auch der Anstoß, die Idee vom Provinzialmuseum wiederzubeleben, und jenes – in heutigem Sprachgebrauch – zivilgesellschaftliche Engagement bewirkte so unmittelbar die Gründung des heutigen LVR-LandesMuseums in Bonn und des Rheinischen Landesmuseums Trier. Ab Ende der 1860er Jahre suchten die im „Verein von Altertumsfreunden im Rheinland“ versammelten Heimatforscher verstärkt nach Anerkennung und Beförderung ihres Wirkens durch den preußischen Staat und traten mit eigenen Vorschlägen für die Zukunft der von Dorow zusammengestellten Sammlung im Speziellen und rheinischen Altertumsfunden im Allgemeinen an das Oberpräsidium der Rheinprovinz und das Kultusministerium in Berlin heran. 1873 brachte sich der Vizepräsident der „Altertumsfreunde“ Ernst aus´m Weerth beim Oberpräsidenten Moritz von Bardeleben (1814-1890) für ein Konservatorenamt, wie Dorow es innegehabt hatte, ins Gespräch und warb gleichzeitig dafür, dessen unvollendetes Museumsprojekt von der Universität loszulösen. Diese Bemühungen hatten insofern Erfolg, als dass die „Altertumsfreunde“ 1873 beträchtliche finanzielle Zuwendungen aus Mitteln des Kultusministeriums und der Provinz für ihre Antikensammlung erhielten. Durch ministeriellen Erlass wurden am 9.2.1874 die beiden Provinzialmuseen gegründet und mit ersten Geldmitteln für ihre Sammlungstätigkeit ausgestattet.

Der politische Charakter einer solchen Museumsgründung, wie ihn Hardenberg fünf Jahrzehnte zuvor formuliert hatte, war auch in den 1870er Jahren offensichtlich und so fand das Museumsprojekt nun eine Opposition in konservativ-katholischen Kreisen, die es für eine „liberale Aktion“ erachteten und ähnlich misstrauisch beäugten wie die protestantisch dominierte Universität Bonn. Der „Verein von Altertumsfreunden“ war nicht nur an der Anregung, sondern auch an der Umsetzung der Museumsgründung entscheidend beteiligt, die Gründungskommission tagte in den Räumen der Antikensammlung der „Altertumsfreunde“ im Bonner Arndt-Haus und zählte mehrere „Altertumsfreunde“ zu ihren Mitgliedern. 1875 beschloss der Verein, die eigene Sammlung in das neue Provinzialmuseum einzubringen und im Folgejahr wurde Ernst aus´m Werth zum Direktor des Bonner Museums ernannt.

Ernst aus'm Weerth. (Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek Bonn, DA01_20149)

Auch in Trier wurde das Provinzialmuseum auf unterschiedlichen institutionellen Wurzeln begründet. Mit der Einrichtung der preußischen Herrschaft an Saar und Mosel kam 1816 Carl Friedrich Quednow als Regierungs- und Baurat nach Trier. Quednow fiel es nicht nur zu, mit antiken Relikten umzugehen, die bei den seiner Aufsicht unterliegenden öffentlichen Baumaßnahmen zu Tage gefördert wurden, sondern begann auch unmittelbar mit gezielten Grabungen an der Porta Nigra, dem Trierer Amphitheater und den Kaiserthermen. Ab 1822 sammelte Quednow alle solcherart in Regierungshand gelangten Fundstücke im Ostturm der Porta Nigra und verfasste eine „Beschreibung der Altertümer in Trier und dessen Umgebung aus der gallisch-belgischen und roemischen Periode.“ Die GFNF reklamierte Quednows Fundstücke für sich und forderte eine Eingliederung in ihre eigene Sammlung. Als Vermittler in dem darüber ausbrechenden Konflikt trat ausgerechnet Wilhelm Dorow auf, der für Trier die Gründung eines „Museum der vaterländischen Altertümer“ in provinzialer Trägerschaft anregte. Die GFNF sträubte sich jedoch gegen das Ansinnen, wollte nicht Teil einer staatlichen Einrichtung werden, sondern lokal und „trierisch“ bleiben, während Quednow weder willens noch in der Lage war, die von ihm in Staatsbesitz genommenen Antiken der örtlichen Privatinitiative zu überlassen. So gruben beide Parteien über mehrere Jahre in Konkurrenz zu einander und bereicherten jeweils ihre Sammlungen, da es keine allgemeinen Gesetze zur Bodendenkmalpflege und zur Eigentümerschaft archäologischer Fundstücke gab. Zumindest räumlich wurden beide Sammlungen 1844 vereinigt, als die Gesellschaftssammlung in die Porta Nigra überführt wurde, Quednow war da bereits lange tot und Dorow noch länger seiner Funktion als Provinzkonservator entraten. In der Porta Nigra verblieben die Regierungs- und die Gesellschaftssammlung für drei Jahrzehnte juristisch getrennt, ehe sie 1875 mit einigen kleineren Privatsammlungen aus der Region den Grundstock des Trierer Provinzialmuseums bildeten. Obwohl in Trier, anders als in Bonn, keine selbstbewussten Akteure wie der Kölner Flügel des „Vereins von Altertumsfreunden im Rheinland“ und die Universität auf die weitere Entwicklung der Museumsgründung einwirkten, somit nur die lokalen Akteure um den 1877 bestimmten Gründungsdirektor Felix Hettner (1851-1902) mit den – in finanzieller Hinsicht maßgeblichen – preußischen Zentralbehörden einig werden mussten, dauerte es bis 1885, bis die ersten Baumaßnahmen für einen repräsentativen Museumsbau eingeleitet werden konnten. Am 14.7.1889 wurde das neue Provinzialmuseum eingeweiht.

In Bonn vergingen nach 1875 sogar beinahe zwei Jahrzehnte im Zeichen der Standort- und Raumfrage. Diese zähe Entwicklung zeugt nicht nur von langen Debatten um die Verteilung der Kosten auf Stadt, Provinz und Kultusministerium, sondern auch von den regional- und wissenschaftspolitischen Ambitionen und Geschichtsbildern der handelnden Akteure. Wiederum strebten – auch innerhalb des „Vereins von Altertumsfreunden“ – Kreise eine Verlegung des Museums nach Köln an, was stets auch eine Distanzierung von der preußisch-protestantischen Universität und ein Rückzug auf das Eigene, Rheinisch-Katholische, darstellte. Die Universität trennte sich nur ungern von der Sammlung Dorows, die immerhin 50 Jahre lang mit dem Akademischen Kunstmuseum verbunden gewesen war, mehr noch sträubte sie sich jedoch gegen eine bauliche Fusion der beiden Museen. Auch die Geringschätzung der rheinischen Fundstücke gegenüber mediterranen Zeugnissen der Größe Roms und Griechenlands und der unvergleichlichen Höhe antiker Kunst, die zu Beginn des Jahrhunderts übermächtig gewesen war, hatte zwar signifikant an Bedeutung verloren, war jedoch durchaus nach wie vor verbreitet. Der Kultusminister Gustav von Goßler (1838-1902) kritisierte sowohl beim Grundstückskauf wie auch später beim Bau die Kosten, welche das Museumsprojekt verursachte, als völlig unverhältnismäßig angesichts dessen, was dort ausgestellt werden sollte: „Es würde nicht wohl zu rechtfertigen sein, für Sammlungen, welche ihrer Natur und Aufgabe nach sich zum vielleicht überwiegenden Theile aus Objekten von beschiedenem Werth und anspruchsloser Erscheinung zusammensetzen, monumentale Prachtbauten auszuführen.“[4]

Der Eindruck, dass den regionalen Fundstücken eine Art Defizit gegenüber den mediterranen Kunstschätzen zu eigen war, wirkte bis zum Ende des Jahrhunderts fort, doch wurde diese Sichtweise zunehmend zu einem in Oberflächlichkeit wurzelndem Missverständnis umgedeutet, das eine „reiche Fülle von Anregung und Belehrung“[5] verbarg. Letztlich dauerte es bis zum Jahr 1882, bis das heute noch genutzte Grundstück an der Colmantstraße für einen Museumsneubau ausgewählt und noch einmal acht Jahre, bis 1890 mit dem Bau begonnen wurde. Solange blieben die Bestände der Provinz und der „Altertumsfreunde“ auf verschiedene Liegenschaften verteilt, das Arndt-Haus, die Universität, und das sogenannte „Nassesche Haus“ in der damaligen Coblenzer Straße. So wurde der Neubau erst am 12.7.1893 eingeweiht, bot fortan den Raum zur systematischen Präsentation der antiken Relikte, hielt Reserveflächen für neue Grabungsfunde vor und steht passenderweise am Ende einer Rezeptionsgeschichte der rheinischen Antike im 19. Jahrhundert.

5. Resümee

Zusammenfassend scheint die Interpretation gerechtfertigt, dass die Antike-Rezeption im Rheinland als räumlich und thematisch umgrenzter Forschungsgegenstand von allgemeinen historischen Prozessen zeugt, die das 19. Jahrhundert entscheidend geprägt haben: Die Entwicklung der modernen Universität und der spezialisierten, empirischen Wissenschaft, Vereinswesen und Bildung als wesentlichen Identifikationsmomenten einer spezifisch bürgerlichen Kultur sowie allmähliche Symbiose dieser Aspekte mit einem obrigkeitlichen Staat.

Quellen

Kursiv = Kurzzitierweise

Berichte über die Thätigkeit der Altertums- und Geschichtsvereine und über die Vermehrung der städtischen und Vereinssammlungen innerhalb der Rheinprovinz, in: Bonner Jahrbücher 103 (1898), S. 239-271.

Chronik des Vereines. 25. Vereinsjahr vom 9. December 1865 bis zum 9. December 1866, in: Bonner Jahrbücher 42 (1867), S. 218-233.

Aus`m Weerth, Ernst, Die Fälschung der Nenniger Inschriften, in: Bonner Jahrbücher 49 (1870), S. 1-56.

Gerning, Johannes von, Die Rheingegenden von Mainz bis Cölln, Wiesbaden 1819.

Klein, Johann August, Rheinreise von Mainz bis Köln, Koblenz 1832.

Nissen, Heinrich, Rheinland in römischer Zeit. Rede zum Antritt des Rectorats am 18. October 1894 gehalten von H. Nissen, in: Bonner Jahrbücher 96/97 (1895), S. 1-17.

Overbeck, Johannes, Chronik des Vereines, in: Bonner Jahrbücher 16 (1851), S. 141-154.

Schreiber, Alois Wilhelm, Handbuch für Reisende am Rhein von Schafhausen bis Holland, in die schönsten anliegenden Gegenden und an die dortigen Heilquellen, Heidelberg 1818.

Literatur

Kursiv = Kurzzitierweise

Beyer, Jeorjis Martin, Die Antike als Ideal. J. J. Winckelmann und die Etablierung der Archäologie als Wissenschaft, in: Antike Welt. Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte 40 (2009) 2, S. 94-102.

Beyer, Jeorjis Martin, Archäologie mit dem Spaten. Die großen Ausgrabungen des 19. Jahrhunderts, in: Antike Welt. Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte 40 (2009) 3, S. 94-102.

Blöcker, Susanne, Die Antikesehnsucht der Sibylle Mertens-Schaaffhausen (1797-1857), in: Kier, Hiltrud/Zehnder, Frank Günter (Hg.), Lust und Verlust. Kölner Sammler zwischen Trikolore und Preußenadler, Köln 1995, S. 283-302.

Clemens, Gabriele, Von der französischen Provinzakademie zum deutschen Geschichtsverein. Die Gesellschaft für nützliche Forschung im überregionalen Vergleich, in: Kurtrierisches Jahrbuch 40 (2000), S. 391-408.

Dillinger, Johannes, Rheingold. Schätze und Schatzsucher im heutigen Rheinland-Pfalz von den Nibelungen bis zur Gegenwart, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 36 (2010), S. 53-84.

Dölemeyer, Barbara, Der Baumeister und sein Kaiser. Kaiser Wilhelm II., Louis Jacobi und die Saalburg, in: Schallmayer, Egon (Hg.), Hundert Jahre Saalburg. Vom römischen Grenzposten zum europäischen Museum, Mainz 1997, S. 22-27.

Dölemeyer, Barbara, Vereine und Komissionen. Saalburg-Forschung vom Liebhaberinteresse zur wissenschaftlichen Untersuchung, in: Schallmayer, Egon (Hg.), Hundert Jahre Saalburg. Vom römischen Grenzposten zum europäischen Museum, Mainz 1997, S. 28-54.

Dössler, Emil, Kulturpflege beim Adel am preußischen Niederrhein gegen Ende des alten Reiches, in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 166 (1964), S. 193-284.

Esch, Arnold, Limesforschung und Geschichtsvereine. Romanismus und Germanismus, Dilettantismus und Facharchäologie in der Bodenforschung des 19. Jahrhunderts, in: Boockmann, Hartmut [u.a.] (Hg.), Geschichtswissenschaft und Vereinswesen im 19. Jahrhundert, Göttingen 1972, S. 45-73.

Faust, Sabine, Die archäologische Sammlung der Königlich-Preußischen Regierung in Trier, in: Kurtrierisches Jahrbuch 40 (2000), S. 361-376.

Fuchs, Reinhard, Zur Geschichte der Sammlung des Rheinischen Landesmuseums Bonn, in: Rheinisches Landesmuseum Bonn (Hg.), Rheinisches Landesmuseum Bonn. 150 Jahre Sammlungen. 1820-1970, Düsseldorf 1971.

Hübinger, Paul Egon, Das Historische Seminar der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, Bonn 1963.

Institut für Geschichtswissenschaft (Hg.), 150 Jahre Historisches Seminar. Profile der Bonner Geschichtswissenschaft. Erträge einer Ringvorlesung, Siegburg 2013.

John, Gabriele, 150 Jahre Verein von Altertumsfreunden im Rheinland, Köln 1991. Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hg.), Preußische Facetten. Rheinromantik und Antike. Zeugnisse des Wirkens Friedrich Wilhelms IV. an Mittelrhein und Mosel, Regensburg 2001.

Nipperdey, Thomas, Verein als soziale Struktur im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Eine Fallstudie zur Modernisierung, in: Nipperdey, Thomas, Gesellschaft, Kultur, Theorie. Gesammelte Aufsätze zur neueren Geschichte, Göttingen 1976, S. 174-205.

Noelke, Peter, Kölner Antikesammlungen und – studien vom Humanismus bis zur Aufklärung und ihr Kontext im deutschen Sprachraum. Mit Beiträgen von Uta Schmidt-Clausen und Peter Pauly, in: Kölner Jahrbuch 49 (2016), S. 487-668.

Noelke, Peter, Kölner Sammlungen und Kölner Funde antiker Steindenkmäler im 19. und frühen 20. Jahrhundert, in: Kölner Jahrbuch 40 (2007), S. 159-213.

Steckner, Cornelius, Kölner Sammlungen in Reisehandbüchern, in: Kier, Hiltrud/Zehnder, Frank Günter (Hg.), Lust und Verlust. Kölner Sammler zwischen Trikolore und Preußenadler, Köln 1995, S. 169-178.

Steckner, Cornelius, Museum und Bodendenkmal im Arrondissement der Cologne vor 1814 und das Unterrichtswesen seit 1794, in: Kölner Jahrbuch 46 (2013), S. 335-368.

Steinhausen, Josef, Zur Geschichte der älteren Erforschung der Römerstrassen um Trier, in: Trierer Zeitschrift für Geschichte und Kunst des Trierer Landes und seiner Nachbargebiete 3 (1928), S. 6-15.

Weber, Winfried, Die Gesellschaft für nützliche Forschung und der Christlich archäologisch-historische Verein für die Diözese Trier, in: Kurtrierisches Jahrbuch 40 (2000), S. 377-390.

Wolff, Gabriele, Zwischen Tradition und Neubeginn. Zur Geschichte der Denkmalpflege in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Geistesgeschichtliche Grundlangen in den deutschsprachigen Gebieten, Frankfurt 1992.

Zahn, Eberhard, Die Planungs- und Baugeschichte des Provinzialmuseums Trier 1874-1926, in: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hg.), Festschrift 100 Jahre Rheinisches Landesmuseum Trier. Beiträge zur Archäologie und Kunst des Trierer Landes, Mainz 1979, S. 1-67.

Felix Hettner (1851-1902). (Stadtbibliothek Trier, Trierer Porträts 191)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Klein, Jonas, Antike-Rezeption im Rheinland im 19. Jahrhundert, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/antike-rezeption-im-rheinland-im-19.-jahrhundert/DE-2086/lido/5ba4a65de759b4.39739838 (abgerufen am 19.04.2024)