Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Einleitung

„Vater Rhein“ ist eine bis heute gängige Bezeichnung für den bedeutendsten Strom im westlichen Mitteleuropa. Die mit dieser Personifikation verbundene Vorstellung drückt eine emotionale Nahbeziehung zu einer gleichsam übergeordneten Instanz aus; sie rührt von Menschen her, die an, mit und von diesem Fluss leben, sich von ihm abhängig fühlen und ihn daher gewogen stimmen wollen. Ebenso wie der – heute sich nicht mehr selbst erklärende – Ausdruck „zweifach gehörnter Rhein“ geht die Benennung „Vater Rhein“ auf die römische Antike zurück. Zuschreibungen dieser Art lassen erkennen, dass der Fluss für die Römer eine besondere Bedeutung hatte. Er spielte eine Rolle in ihrem Weltbild. Die Funktion des Rheins für die Römer steht nicht zuletzt in engem Zusammenhang mit der Expansion Roms und der Bildung eines Weltreiches, das neben dem gesamten Mittelmeerraum auch große Teile Westeuropas bis zum Rhein umfasste. Den entscheidenden Schritt hierzu leistete Caesar (100–44 v. Chr.) mit der Unterwerfung Galliens und der Abgrenzung seiner Eroberungen durch den Rheinstrom. Die Bedeutung, die dieser Fluss seit dem 1. Jahrhundert v. Chr. für Rom gewann, geht weit über rein politisch-militärische Erwägungen hinaus.

Schrift- und Sachquellen – römische Geschichtsschreibung, Dichtung, Inschriften, Münzen, Bildwerke – sprechen eine deutliche Sprache. Die Römer sahen den Rhein mit ihren Augen und integrierten ihn in ihre Welt. Sie gaben ihm als Flussgott mit zwei Hörnern ein römisches Gewand. Damit wurde aus dem Rhein ein römischer Strom und ein römischer Gott. Wie kam es dazu, dass die Römer den Rhein in ihrem Denken vereinnahmten? Was repräsentierte er für sie? Römische Autoren und Bildquellen vermitteln hierzu Eindrücke mit stabilen und veränderlichen Elementen. An ihnen lässt sich die römische Sicht auf den Rhein ausmachen. Die folgenden Ausführungen dienen daher dem Ziel, anhand überlieferter Zeugnisse das Bild der Römer vom Rhein in seinen verschiedenen, im Laufe der römischen Herrschaft sich teilweise wandelnden Facetten vorzustellen.

2. Der Rhein als Grenze

Mit der Unterwerfung Galliens durch Caesar in den Jahren 58–51 v. Chr. trat der Rhein ins Bewusstsein der Römer. Der Eroberer wollte dem Gebiet, das er zur römischen Provinz machte, klare geostrategische Grenzen zuweisen. Daher zog er einen Trennungsstrich zwischen linksrheinischen Galliern und rechtsrheinischen Germanen. Der Fluss fungierte als Grenzscheide zwischen Barbaren, die er für zivilisierungsfähig hielt, und solchen, denen er das Romanisierungspotential absprach. So sicherte er seine Eroberung vor dem mitteleuropäischen Raum ab, der den Römern weitgehend unbekannt war. Bereits in der Einleitung seiner Schrift über den Gallischen Krieg grenzt Caesar die Gallier mit ihren Teilstämmen und die Germanen klar voneinander ab. Die Belger galten durch ihre ständige Konfrontation mit rechtsrheinischen Germanen als die tapfersten Einwohner Galliens. So setzte Caesar eine präzise Unterscheidung zwischen Galliern und Germanen voraus, die ihre geographische Bestätigung in der Flussgrenze finden sollte. Den Rhein erwähnt er in diesem Zusammenhang aber gar nicht. Seine Funktion als Grenze legte er dennoch nahe, indem er den gallischen Teilstämmen Flüsse als Territoriumsgrenzen zuwies, wie die Garonne zwischen Galliern und Aquitaniern oder die Marne und die Seine zwischen Galliern und Belgern.[1]

2.1 Germanen links und rechts des Rheins

Caesar brachte seine Vorstellung vom Rhein als Grenze erstmals in den Auseinandersetzungen mit Ariovist (gestorben um 54 v. Chr.), dem Fürsten der Sueben, zum Ausdruck. Dieser hatte als Anführer germanischer Krieger den Rhein überschritten, war in das gallische und jetzt von Caesar für Rom beanspruchte Territorium eingedrungen und hatte sich in Streitigkeiten zwischen gallischen Stämmen eingemischt. Daher sah Caesar in ihm einen Konkurrenten um die Herrschaft in Gallien. Die Verhandlungen mit Ariovist blieben ergebnislos, so dass die Entscheidung in der Schlacht fiel. Nur wenige Germanen konnten sich vor den Römern zurück über den Rhein retten. Die Vorstellung vom Rhein als Grenze erwuchs bei Caesar aus politisch-militärischem Nützlichkeitsdenken. Sie erlaubte ihm, Militäraktionen gegen Germanen, die in linksrheinisches Gebiet vordrangen, nach Belieben zu rechtfertigen. So wies er auf die Gefahren hin, die den Römern von rechts des Rheins drohen könnten, sollte die Abwehr nicht funktionieren.[2]

Gleichzeitig schloss dieser Anspruch auf die römische Herrschaft links des Rheins nicht aus, dass Caesar das Recht in Anspruch nahm, bei Bedarf auch östlich des Flusses in seinem Sinne Ordnung zu schaffen. Allerdings wollte er hier, anders als in Gallien, keine römische Verwaltung etablieren. So ließ Caesar in seinen Berichten die rechtsrheinischen Sugambrer aus Angst vor einer römischen Strafaktion auf den Rhein als Grenze des römischen Herrschaftsbereichs hinweisen und damit seine eigenen Raumordnungsvorstellungen formulieren. Sie machten geltend, an diese Grenze habe sich auch der römische Feldherr zu halten. Caesar aber sah die Gebiete östlich des Rheins als Vorfeld zur Absicherung der bis an den Rhein reichenden römischen Herrschaft an. Zugleich verbanden andere, den Römern vertraglich verbundene rechtsrheinische Germanen wie die Ubier mit römischen Expeditionen östlich des Rheins die Hoffnung, ihr eigenes Territorium vor konkurrierenden Stämmen zu schützen.[3] Die römische Ordnungsmacht wurde also auf nichtrömischem Gebiet von bestimmten hier ansässigen Stämmen geschätzt – oder aber gefürchtet, je nachdem, welches Verhältnis zu Rom sie hatten. Auf diese Weise brachte Caesar den Römern die Auffassung vom Rhein als Grenze ihres Herrschaftsbereichs nahe.

Allerdings lassen Caesars Berichte erkennen, dass trotz der von ihm postulierten Flussgrenze die gallischen Stämme auch links des Rheins germanischen Einflüssen ausgesetzt waren. Der Strom bildete eben eine von dem römischen Statthalter in Gallien nur bewusst inszenierte Grenze und gewährleistete in Wirklichkeit keineswegs die konsequente Trennung zwischen linksrheinischen Galliern und rechtsrheinischen Germanen. So weist Caesar auf die Kampfgemeinschaft zwischen bestimmten Gruppen der Belger und solchen Germanen hin, die links des Rheines wohnten; er postuliert gar eine Abstammung der Belger von Germanen.[4] Auch im Zusammenhang mit den Unruhen, die von den im Moselland lebenden Treverern ausgingen, nennt er „linksrheinische Germanen“ als Verbündete im Aufstand gegen Rom.[5] Wie die Belger waren die Treverer ein keltisch-germanisches Mischvolk, das sich immer wieder seiner besonderen „germanischen“ Eigenschaften rühmte.[6] Das war auch Caesar bewusst, wenn er ihnen trotz ihres Siedlungsgebiets in Gallien ein besonderes Aufruhrpotential zuschrieb, das er unter anderem in den guten Kontakten zwischen Treverern und Germanen angelegt sah.[7]

Die Existenz von germanisch-gallischen Mischvölkern und vor allem von linksrheinischen Germanen[8] konterkariert Caesars Vorstellung von einer sauber zu ziehenden Flussgrenze. Vielmehr ließen die ethnische Verwandtschaft, die räumliche Entfernung zur Mittelmeerkultur, die deswegen wenig fortgeschrittene Romanisierung und die dadurch erhalten gebliebene ursprüngliche Tapferkeit die rheinnahen Gallier den rheinischen Germanen recht ähnlich erscheinen. Caesar machte mit dem von ihm entworfenen Germanenbild und der Neigung dieser „Barbaren“, sich links des Rheins einzumischen und gar anzusiedeln, darauf aufmerksam, derartigen Gefahren für Roms Herrschaft müsse man entschieden entgegentreten. So erfüllten auch die „linksrheinischen Germanen“ ihre Funktion, ohne dass der Rhein als Grenzlinie aus dem Blickfeld geriet.

Andererseits waren Kontakte über den Rhein nicht generell ausgeschlossen. Ein Beispiel hierfür bieten die rechtsrheinischen Ubier. Caesars Urteil über diesen Stamm ist vergleichsweise milde: Er hielt sie für etwas zivilisierter als die anderen Germanen, weil sie in Rheinnähe wohnten, römische Kaufleute zu ihnen kamen und sie sich als Nachbarn der Gallier deren Sitten angewöhnt hatten.[9] Die zivilisatorische Wirkung der Römer auf die Gallier strahlte demnach über den Rhein hinaus. So rückte eine Kultivierung auch der östlichen Uferanrainer näher, selbst wenn es sich um Germanen handelte. Neben der reinen Nachbarschaft trugen dazu besonders die Wirtschaftskontakte bei. Daran, dass der Rhein die Vermittlung römischer Kultur und Zivilisation in den rechtsrheinischen Raum ermöglichte, werden die Einbeziehung des Flusses in die römische Vorstellungswelt und bald auch dessen Vereinnahmung im römischen Denken sichtbar.

2.2 Versuch einer Grenzkorrektur?

Doch ist auch der umgekehrte Weg denkbar, die Ausgliederung des Rheins aus der römischen Welt. Der Geschichtsschreiber Tacitus (um 56–um 120 n. Chr.) stellt in den „Annalen“, die die Geschichte des römischen Reiches von 14 bis 68 n. Chr. behandeln, den Verlauf des Flusses vor[10] und erwähnt dessen Teilung in zwei Hauptarme, zwischen denen das Siedlungsgebiet der von den Römern abhängigen germanischen Bataver lag. Der nördliche Rheinarm, der die Grenze des römischen Herrschaftsraumes zu den nicht unterworfenen Germanenstämmen markierte, hatte einen ungestüm-wilden Verlauf. Dieser Befund spiegelt das unzivilisierte, wilde Germanien an den nördlichen Ufern des Stromes wider. Der südliche Flussarm, die Waal, floss durch gallisches und damit römisches Gebiet, er war daher ruhiger und strömungsärmer. Tacitus legt also nahe, der gemächlich-friedliche Lauf der Waal sei auf die zivilisatorische Wirkung der Romanisierung zurückzuführen.

Tatsächlich hatten die Römer den Fluss durch die Anlage von Dammbauten reguliert, um für den nördlichen Hauptarm eine ausreichende Wasserversorgung und damit die Schiffbarkeit sicherzustellen. Wie Tacitus in den zeitlich an die „Annalen“ anschließenden „Historien“ berichtet, durchstachen die Bataver diesen Damm im Aufstand gegen Rom 70 n. Chr. und leiteten so einen Großteil des mit Hilfe dieses Wehrs im nördlichen Hauptarm des Rheins gehaltenen Wassers nach Südwesten, Richtung Waal, ab.[11] Der so nach Gallien gelenkte und jetzt ungehindert große Wassermassen mit sich führende Strom sorgte nun für eine lebhafteren Verlauf des südlichen Flussarmes, während das nördliche Flussbett schmal wurde. Zwar war diese Aktion ein taktisches Manöver im Krieg, doch gewinnt man aus den Worten des Tacitus den Eindruck, als hätten die aufständischen Bataver die Grenze des römischen Machtbereichs vom nördlichen Mündungsarm des Rheins zum südlichen Flussarm verlagert und ihr eigenes, zwischen den beiden Hauptarmen liegendes Siedlungsland dem römischen Zugriff entzogen, es damit also wieder dem nichtrömischen, barbarisch-wilden Germanien zugeschlagen. Dies schien ja ihrem Willen zu entsprechen, sich mit dem Aufstand aus der römischen Herrschaft zu befreien.

3. Der doppelt gehörnte Rhein

Wenige Jahrzehnte nach Caesar sollte die Vorstellung vom Rhein als Grenze des römischen Reiches der zunehmenden Vereinnahmung des Flusses in die römische Welt weichen. Dies zeigte sich an der infrastrukturellen Aufwertung des linksrheinischen Gebiets und in den Versuchen der Römer zur Zeit des Kaisers Augustus (27 v. Chr.–14 n. Chr.), auch rechts des Rheins Fuß zu fassen. Die militärische, wirtschaftliche und zivilisatorische Durchdringung des westlichen Rheinufers bewirkte auch eine Veränderung des Verhältnisses der Römer zum Rhein selbst. Er war nicht mehr nur der Grenzfluss des römischen Reiches im Nordwesten, sondern wurde auch die wichtigste Wirtschaftsader zur Erschließung dieser Region. Die Einbeziehung des Rheins in die Vorstellungswelt der Römer sorgte dafür, dass der Strom einen Platz in ihrer Religion und bildlichen Darstellung erhielt und als römischer Flussgott verstanden wurde.

Flüsse wurden als Götter mit Hörnern dargestellt. Diese Sichtweise leitet der Geograph Strabon (um 64 v. Chr.–nach 23 n. Chr.) mythologisch aus dem Kampf des Herakles mit dem stiergestaltigen Flussgott Acheloos her. Als Zeichen seines Sieges brach Herakles diesem eines seiner beiden Hörner ab. Von der Stiergestalt des Acheloos, so berichtet Strabon, schließe man gern auf das Erscheinungsbild des gleichnamigen griechischen Flusses: Die von der Strömung verursachten Geräusche erinnerten an das Gebrüll des Stieres, die gebogenen Flussschleifen an dessen Hörner.[12] Antikes Denken übertrug die für den Acheloos geprägte bildliche Vorstellung auf andere Ströme als Flussgötter: Sie nahmen menschliche Gestalt an und hatten Hörner. Auch bildliche Darstellungen des personifizierten Rheins weisen Hörner auf. Ein Relief des 2. Jahrhunderts n. Chr. aus Bonn zeigt den Kopf des Rheins vollbärtig mit offenem Mund und zwei Hörnern. Bart und Haare gehen in die Wellen des Flusses über.[13] Aus dem abgebrochenen Horn des Acheloos sollte sich in der Folge das Füllhorn als ein typisches Attribut der Darstellung eines Flussgottes entwickeln.[14] Der Stier, das Wasser und das Füllhorn stehen alle für die lebensspendende Fruchtbarkeit, die der Fluss dem Land bringt, das er durchströmt.

Der römische Dichter Vergil (70–19 v. Chr.) hat das Bild des doppelt gehörnten Rheins in seinem Epos „Aeneis“ erstmals literarisch verarbeitet. Im Zuge der Beschreibung des Schildes, den die Göttin Venus ihrem Sohn Aeneas, dem Ahnherrn des römischen Weltreiches, übergab[15], steckt der Dichter die Grenzen der in der Zeit des Augustus bekannten Welt ab. Vergil entwickelt hier eine Vision, in der er durch Nennung ausgewählter fremder Völker und geographischer Anhaltspunkte diesen Raum skizziert. Als solche dienen ihm unter anderem die Flüsse Nil, Euphrat und Rhein.[16] Von Rom aus betrachtet, stehen sie für verschiedene ferne Weltgegenden, an denen Augustus Unterwerfungs- und Romanisierungserfolge geltend machte. Den Norden repräsentiert Rhenus bicornis[17] , der doppelt gehörnte Rhein. Vergil begreift ihn wie die anderen Ströme als Flussgott und versieht ihn mit seinen typischen Attributen, den beiden Hörnern. Diese Integration in feste mythologische Vorstellungen signalisiert die römische Vereinnahmung des Flusses. Eine ergänzende Deutung bietet der spätantike Vergil-Kommentar des Servius. Dieser bezieht sich auf die beiden großen Mündungsarme des Rheins, die auch Tacitus erwähnt[18], und leitet aus dieser Besonderheit die Bezeichnung des Rheins als „doppelt gehörnt“ ab. Die geographische Deutung der zwei Hörner des Rheins erschließt sich aus dem Text Vergils allerdings nicht selbstverständlich: Hier mag man angesichts des Erzählzusammenhangs eher an menschenähnliche Flussgottgestalten denken.[19] Auch wenn beide Deutungsvarianten gut nebeneinander bestehen können, hat sich die Erklärung des Servius vielfach durchgesetzt.[20]

In den „Tristien“ beschwört der Dichter Ovid (43 v. Chr.–etwa 17 n. Chr.) die erfolgreichen römischen Feldzüge in Germanien herauf, die Drusus (38–9 v. Chr.) und Tiberius (42 v. Chr.–37 n. Chr.), die Stiefsöhne des Augustus, sowie Germanicus (15 v. Chr.–19 n. Chr.), Drusus’ Sohn, während der Herrschaft des Augustus und in den ersten Regierungsjahren des Tiberius unternommen haben. Dabei erinnert der Dichter an den „kleinen“ Triumphzug, die ovatio, des Drusus 11 v. Chr. nach dessen Erfolgen in Germanien. Mit anschaulichen Worten beschreibt Ovid die bei dieser Gelegenheit mitgeführte Statue des besiegten Rheins: Er weist auf die abgebrochenen Hörner des Flussgottes hin, die dürftige Bekleidung mit Schilfgras, die Verfärbung des Wassers mit seinem Blut.[21] Das gebrochene Horn versinnbildlicht die gewaltsame Unterwerfung unter die römische Herrschaft. Nun stand der „Romanisierung“ des Rheins nichts mehr im Wege. Er war gezähmt und bereit, sich der römischen Kultur zu öffnen. Ohne es auszusprechen, vergleicht Ovid die Leistung des Drusus am Rhein und in Germanien mit der des Herakles im Kampf mit dem Acheloos. In den folgenden Versen wechselt der Dichter zum Triumphzug des Jahres 17 n. Chr. und stellt als Pendant zum Rhein die Statue der gefesselten Germania vor.[22] Mit dem Sieg über Germanien war also die militärisch-strategische und ideologische Vereinnahmung des Rheins verbunden. Daher verkörpert der unterworfene Rhein gleichzeitig das besiegte Germanien. Mit der Unterwerfung des Flusses hatten die Römer Germanien für ihren Machtbereich erschlossen.[23] Ovid zeichnet das Bild eines Flussgottes in menschlicher Gestalt, der, besiegt, die militärischen Erfolge Roms in Germanien veranschaulicht.

4. Der umkämpfte Rhein

Mit der Zeit und nicht zuletzt mit den rechtsrheinischen Eroberungen Roms zur Zeit der flavischen Kaiser (69–96 n. Chr.) verlor sich im Denken der Römer die Qualität des Rheins als Grenze zwischen Galliern und Germanen und zwischen dem römischen Herrschaftsbereich links und dem „barbarischen“ Germanien rechts des Flusses. Auch östlich des Rheins erkannten germanische Völker die römische Herrschaft an. Ebenso selbstverständlich bewegten sich Germanen auf dem linken, schon lange römisch vereinnahmten Rheinufer.[24] Im militärischen Konfliktfall jedoch hatte man zuvor stets das alte Grenzdenken aktiviert. Der Rhein galt nach diesem Verständnis als die äußerste Rückzugslinie und durfte von den Römern nicht aufgegeben werden.[25] Dabei konnte schon Niedrigwasser die Römer in ihrem Sicherheitsdenken beunruhigen und angesichts der hierdurch gefährdeten Rheingrenze an göttlichen Zorn denken lassen.

Genauso wie die Römer beide Ufer des Stroms als ihren Machtbereich für sich in Anspruch nahmen, versuchten aufständische Germanen 70 n. Chr. die Kölner für ihr Anliegen zu überzeugen, jedermann solle wie in der Zeit vor der römischen Herrschaft an beiden Seiten des Rheins wohnen können.[26] In einer Ansprache an seine Kämpfer beschwor Civilis, der Anführer im Bataveraufstand, den Rhein und die Götter Germaniens in einem Atemzug.[27] Der Anspruch germanischer Stämme auf die Besitzrechte an beiden Ufern des Stroms war eine Reaktion auf die Herrschaftsausübung der Römer. Dabei machten die einheimischen Stämme ältere Rechte geltend. Tacitus legt einen Kampf zwischen unterschiedlichen Auffassungen nahe, die den Rhein jeweils für sich reklamierten. Diese Auseinandersetzung wussten die Römer freilich zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Mit dem germanischen Triumph Kaiser Domitians (81–96 n. Chr.) im Jahre 83 und dem Sieg über den mit Germanen verbündeten römischen Usurpator und obergermanischen Statthalter Saturninus im Jahre 89 war Germanien nach römischer Auffassung endgültig unterworfen. Der Dichter Statius (um 40–um 96 n. Chr.) beschreibt in den „Silven“ das Reiterstandbild Domitians auf dem Forum in Rom: Unter dem erhobenen Vorderhuf des kaiserlichen Pferdes befand sich eine Personifikation des „gefangenen“ Rheins, gewiss in traditioneller Flussgottdarstellung.[28] Diese Szenerie spielt auf die mit den Siegen von 83 und 89 gleichgesetzte Unterwerfung Germaniens durch Domitian an.[29] An anderer Stelle rückt Statius den Rhein in einen Zusammenhang, der die Grenzen der Welt und damit die unter Domitian erreichte Ausdehnung des römischen Reiches vor Augen führt.[30] Dabei steht der Rhein für den kalten Norden, dessen Eis aufgebrochen werden muss, bevor man in ihm schwimmen kann. Mit dem Sieg über die widerspenstige Natur erinnert Statius zugleich an den gebrochenen Widerstand der Germanen, die der Flussgott Rhein repräsentiert, dem die Hörner „abgebrochen“ wurden.[31] In einem ähnlichen Gedankengang verbindet der Dichter Martial (40–102/104 n. Chr.) Domitians Siegesbeinamen Germanicus mit der Überwindung des Rheins.

Illustriert wird der Anspruch Domitians auch in der römischen Münzprägung. Ein Sesterz des Kaisers von etwa 85 n. Chr.[32] zeigt auf der Rückseite den aufrecht stehenden und nach links gerichteten Kaiser Domitian in militärischem Gewand. Zu seinen Füßen ist der Rhein, nach rechts blickend, dargestellt. In der Pose eines Flussgottes stützt er seinen rechten Unterarm auf eine Quellurne und hält in der Linken einen Schilfhalm. Domitians linker Fuß steht auf dem Gewandende des Flussgottes. So wird die Unterwerfung des Rheins und damit Germaniens unter die Herrschaft Domitians veranschaulicht. Die Identifikation des Flussgottes mit dem Rhein ist jedoch nur durch die Einordnung der Münze in den historisch-politischen Zusammenhang möglich.[33]

An der Lage in Germanien änderte sich auch nach dem Antritt der Kaiserherrschaft durch Trajan (98–117 n. Chr.) zunächst nichts. Als der neue Kaiser sein Amt übernahm, befand er sich ohnehin in Germanien. Er hielt sich hier sogar noch längere Zeit auf, und die römische Bevölkerung erwartete ungeduldig die Rückkehr ihres neuen Kaisers nach Italien. Diese Situation erfasst Martial in einem Gedicht, das als Bitte an den Rhein formuliert ist, Trajan zurückkehren zu lassen. Der Fluss erscheint hier als Vater der Nymphen und seiner Nebenflüsse[34] und wird so als Wahrer römischer Interessen vorgestellt. Der Strom ist „romanisiert“, wenn man ihm wünscht, er solle sich nicht durch Rheinübergänge der Germanen bei zugefrorenem Fluss quälen lassen.[35] Gleichzeitig thematisiert Martial die Befriedung Germaniens durch Trajan am Beispiel des Rheins, dem er jetzt – natürlich unversehrte – „goldene Hörner“ zuerkennt und den er als „römisch“ bezeichnet, und zwar „an beiden Ufern“. Damit scheint der Rhein vollständig in die römische Welt einbezogen zu sein. Unterstrichen wird dies dadurch, dass der – für Rom stehende – Tiber die Funktion des Befehlshabers einnimmt und vom Rhein die Rückkehr Trajans einfordert.

Bei der Darstellung des Rheins in der Dichtung wie auch im Bildprogramm der Münzen wird in der Zeit Trajans eine bemerkenswerte Fortentwicklung der römischen Auffassung vom Rhein deutlich. Unter Domitian stand die Unterwerfung des Rheins im Vordergrund, unter Trajan die Integration dieses Flusses in die römische Welt. Trajan hob nun die zivile Struktur des germanischen Raumes hervor. Dies geschah beispielsweise durch den Abzug militärischer Einheiten vom Rhein und die Erhebung der Siedlung am Legionslager Vetera castra II zur Colonia Ulpia Traiana (Xanten). Der Rhein und damit Germanien wurden nun weniger durch militärischen Zwang unterdrückt als durch Urbanisierung und Romanisierung aufgewertet. Gegenüber der von Domitian als dessen Verdienst beanspruchten Unterwerfung stellte die Germanienpolitik Trajans unter neuen politischen Leitlinien die Zugehörigkeit dieser Regionen zum römischen Reich heraus.

Diesen Unterschied veranschaulicht die Münzprägung: Eine Goldmünze Domitians von 90 n. Chr. zeigt die besiegte Germania, trauernd auf einem Schild am Boden sitzend, mit zerbrochenem Speer[36], und eine Goldmünze Trajans aus dem Jahre 98 bildet die personifizierte Germania mit einem Ölzweig, dem Attribut der Friedensgöttin, in der rechten Hand ab; sie sitzt auf einem Waffenhaufen und stützt sich mit dem linken Unterarm auf einen Schild.[37] Die germanischen Provinzen sollten also nicht länger als mühsam unterworfenes römisches Untertanengebiet im Bewusstsein verankert bleiben. Stattdessen sollte man sich Germanien als friedlichen und sicheren Lebensraum für die Bewohner, Einheimische wie auch römische Bürger, vorstellen. Germanien und dem Rhein wurde so ein – römisches – Eigenleben und Eigengewicht zugestanden.

5. Der vereinnahmte Rhein

Vermutlich aus der Zeit Kaiser Hadrians (117–138 n. Chr.) stammt ein 1968 in Straßburg gefundener Altar, den Oppius Severus als Kommandeur der hier stationierten achten Legion dem „Vater Rhein“ widmete.[38] Diese Weihung eines Altars an den Rhein in dessen Eigenschaft als „Vater“ zeigt an, dass der Flussgott aus der Sicht des Stifters eine gewisse Autorität darstellte. Die Widmung kann durch das subjektive Empfinden des Oppius ebenso wie durch die objektive Abhängigkeit der Legion und der Einwohner des Stationierungsortes motiviert sein, die auf die Lebensader des Flusses angewiesen waren. Die Bezeichnung als „Vater“ legt ein Unterordnungs- und ein gewisses Vertrauensverhältnis nahe. Gleichzeitig hoffte man so, den Flussgott für die Belange der am Strom lebenden Bevölkerung gnädig zu stimmen. Ganz Ähnliches ist einer in Eschenz am Hochrhein gefundenen Inschrift zu entnehmen. In ihr verbindet Spicius Cerialis, Statthalter der Provinz Raetien in den Jahren 181–184, sein persönliches Wohlergehen mit dem Rhein.[39]

Die große Bedeutung des Rheins für das Leben in den germanischen Provinzen verdeutlichen zwei Weihinschriften aus Vechten im Rheindelta. In einer hierarchisch geordneten Auflistung von Göttern erscheint nach dem obersten römischen Staatsgott Jupiter, den summarisch aufgeführten vaterländischen Göttern und Lokalgottheiten sowie Oceanus auch der Rhein.[40] Diesem Fluss wird also eine beachtliche Position im Kreise traditioneller römischer Gottheiten zugewiesen. Gleichzeitig orientierte sich die Weihung an lokalen Gegebenheiten, die die Lage Vechtens am Fluss und in Meeresnähe berücksichtigten. Ähnliche Gedanken bezeugen zwei Inschriften aus Remagen. Auch hier wird der Rhein nach Jupiter und der lokalen Schutzgottheit aufgeführt.[41] Die gesonderte Nennung des Rheins zeigt immer wieder dessen Bedeutung für die Menschen an, die an seinem Ufer lebten. Aus den verschiedentlichen Erwähnungen des Rheins zusammen mit Oceanus lässt sich die Übertragung der Bezeichnung „Vater“ vom Oceanus auf den Rheinstrom gut erklären. Ursprünglich galt das Meer als Vater der Flüsse[42]; da lag es nahe, in dem mächtigen Rhein mit Hilfe des Gedankens an die Fruchtbarkeit, die er mit sich bringt, einen Vater für seine Nebenflüsse und die Anrainer zu sehen.

5.1 Zeugnisse aus dem 3. Jahrhundert n. Chr.

Den Umgang der Römer mit dem Rhein illustriert auch eine Reihe von Münzabbildungen aus dem 3. Jahrhundert. Die Rückseite eines Bronzemedaillons aus dem Jahre 235 zeigt eine Schiffsbrücke, über die der Kaiser Severus Alexander (222–235) schreitet. Ihm voran bewegt sich eine geflügelte Siegesgöttin mit einem Kranz in der rechten Hand. Hinter dem Kaiser sind mehrere Soldaten zu erkennen. Unterhalb der Gruppe befindet sich ein nach links gelagerter Flussgott, dessen Identifikation über diese Abbildung allein nicht möglich ist. Im Laufe des Jahres 234 zog Severus Alexander nach Obergermanien und nahm in Mainz Quartier, um gegen Germanen vorzugehen, die im Vorjahr den obergermanisch-rätischen Limes mehrfach durchbrochen hatten. Hierzu ließ er eine Schiffsbrücke über den Rhein schlagen.[43] Diese Aktion hat ihren Niederschlag in erzählenden Quellen und auch auf Münzen gefunden. Aufgrund der politischen Ereignisse dieser Jahre, die den Kaiser in Germanien banden, kann man den Flussgott auf dem Medaillon als Rhein identifizieren.[44]

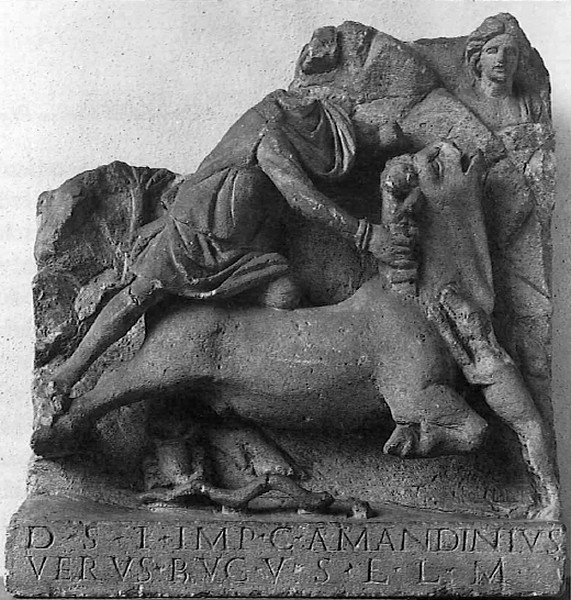

Für Postumus (260–269), den Herrscher des Gallischen Sonderreichs, der in Köln residierte, war der Rhein von besonderer Bedeutung. Dies zeigt sich an der Ausgabe einer Münze, die auf der Rückseite einen gelagerten, nach links blickenden und mit zwei Hörnern versehenen Flussgott zeigt. Dieser stützt sich mit dem linken Arm auf eine Quellurne und hält einen Anker im Arm, die rechte Hand ist auf einen Schiffsbug gelegt. Der Flussgott ist von der Legende salus provinciarum umgeben, die das Wohlergehen der Provinzen anspricht.[45] Der ganze Zusammenhang legt es nahe, in diesem Flussgott den Rhein zu erkennen. Für das Gallische Sonderreich stellte der Rhein eine von Schiffen befahrene, kraftspendende Lebensader dar, mit der man auf dem Höhepunkt der politischen Krise des römischen Reiches nach Mitte des 3. Jahrhunderts das wirtschaftliche Wohl der germanischen Provinzen und des gallischen Hinterlandes zu beschwören vermochte.

In literarischen Quellen rückte beim Gedanken an den Rhein neben der wirtschaftlichen Bedeutung des Flusses für die an seinen Ufern liegenden römischen Provinzen allmählich die Grenzfunktion des Stromes wieder mehr in den Vordergrund. So spielt ein Trierer Lobredner auf Kaiser Maximian (286–305) im Jahre 289 mit der Bedeutung des Rheins als Grenze des römischen Machtbereichs. Er behauptet, die außerordentlichen militärischen Erfolge des Kaisers im rechtsrheinischen Raum hätten diese Funktion des Flusses aufgehoben. Auch östlich des Stromes breite sich jetzt römisches Land aus; Bedenken, die Grenze, die der Rhein bilde, könne nicht halten, seien also unbegründet.[46] Dieser Gedanke weist aber genau darauf hin, dass man sich in dieser Zeit Sorgen machte, und zwar nicht nur darüber, den Wohlstand des römischen Gebiets hinter dieser Flussgrenze zu sichern, sondern auch darüber, der Rhein könne von den Germanen überrannt werden. Um zu beruhigen, propagierte man die von den Kaisern garantierte Sicherheit des römischen Herrschaftsbereichs gerade dort, wo sie besonders gefährdet war.

5.2 Zeugnisse aus dem 4. Jahrhundert n. Chr.

Selbst über viele Jahrzehnte des 4. Jahrhunderts erschien das Verhältnis der Römer zum Rhein noch intakt. Davon zeugt Ausonius (um 310–nach 393) in seinem wohl 370/371 entstandenen Preisgedicht auf die Mosel.[47] Hier fügt der Dichter auch eine Passage über den Rhein ein, sobald er auf die Mündung der Mosel bei Koblenz zu sprechen kommt. Ausonius macht klar, dass der Nebenfluss Mosel dem Rhein keineswegs untergeordnet ist: Die Gleichstellung der beiden Flüsse signalisiert die Vereinigung ihrer Gewässer zu „brüderlichen Fluten“, die nun sozusagen einen neuen Strom ausmachen; dieser kann den Anforderungen, die an ihn gestellt werden, in vollem Umfang gerecht werden.[48] In der Folge wendet sich Ausonius an beide Flüsse zugleich: „Setzt ihr beide vereinigt (iuncti) euren Weg fort.“[49] Damit parallelisiert Ausonius die kurz zuvor erwähnten „vereinigten Siege“ (iunctos triumphos) Kaiser Valentinians I. (364–375) und seines Sohnes Gratian (367–383) aufgrund ihrer gemeinsamen Bemühungen gegen die Alemannen mit der auf der Vereinigung von Rhein und Mosel beruhenden Verdoppelung der Kraft des Stromes.[50] Nachdem der Rhein die Mosel aufgenommen hat, vermag der Strom den kaiserlichen Anspruch auf die Regionen im Nordwesten des römischen Reiches zu repräsentieren.[51] Trotz der Vermittlerfunktion der Mosel, die ihren Auftrag aus der Kaiserresidenz Trier bezieht, an der sie vorbeifließt, braucht der Rhein keinen Prestigeverlust zu befürchten: „Nimm du deinen Bruder an, unbesorgt um deinen eigenen Ruhm.“[52]

Durch den Zufluss vor allem der Mosel vergrößert der Rhein sein Flussbett erheblich und gewinnt die Macht, germanische Stämme abzuhalten und so einen wahrhaftigen Grenzverlauf zu markieren.[53] Damit rechtfertigt Ausonius die Bezeichnung des Flusses als „doppelt gehörnt“, bicornis.[54] Er fügt den bisherigen Deutungen einen weiteren Aspekt hinzu: In den Hörnern des Flusses und in dessen Aufgabe, im römischen Dienst feindliche Stämme auf Distanz zu halten, spürt man die Wehrhaftigkeit heraus. Diese Eigenschaft leitet der Dichter aus der Vereinigung von Mosel und Rhein ab; sie macht den Rhein erst richtig stark, sie bewirkt, dass er mit seinen beiden Hörnern, bicornis, zu kämpfen weiß. Dem verleiht Ausonius eine besondere Note, indem er immer wieder die in der Verbrüderung der Flüsse liegende Verdoppelung der Kraft des Rheins herausstellt.[55] Für Ausonius ist der Rhein selbstverständlich ein römischer Fluss, der seine Fähigkeit zur Feindesabwehr Rom zur Verfügung stellt. Das war noch anders, als die Römer in der Zeit von Augustus bis Domitian mit dem Bild des Abbrechens der Hörner die heraklesgleiche Mühsal der römischen Kaiser beschrieben, den Rhein und damit Germanien zu unterwerfen. In dieser Zeit stellte man sich vor, der Rhein kämpfe auf Seiten der germanischen Feinde Roms. Ausonius dagegen vereinnahmt den Rhein voll und ganz für die römische Welt.

Und doch lag ein Schatten über dieser vermeintlichen Idylle. Wenn es nötig war, dass Rhenus bicornis seine Hörner aktiv für Rom in den Dienst stellte, um in der Feindesabwehr seine Funktion als Grenze zu erfüllen, konnte die militärische Lage in den rheinischen Landen nicht sicher sein[56] – gerade weil das Gegenteil behauptet wird. Auch der römische Senator Symmachus (um 342–402/403) bemühte im Jahre 370 in seiner Lobrede auf Kaiser Valentinian I. den „zweigehörnten Nachbarn“[57], und zwar allein mit seinem bekannten Attribut, ohne dass er ihn „Rhein“ nennen musste. Er erinnerte an den Kriegszug des Kaisers gegen die Alemannen: Rom lasse sich durch natürliche Hindernisse nicht aufhalten, stelle diese vielmehr als Befestigungen in seinen Dienst, so auch den Rhein, der von Kriegsschiffen befahren und von Brücken überspannt werde. Wieder erinnert das natürliche Hindernis, das der Rhein bildet, an seine Funktion, angesichts der Gefahren, die von der rechten Seite des Flusses drohen, eine effiziente Grenze zu bilden. Anders als bei Ausonius arbeitet der Rhein bei Symmachus anscheinend nicht ganz aus freien Stücken im römischen Dienst, sondern beugt sich dem römischen Willen.

Dies gilt noch mehr für den Rhein in einer weiteren Lobrede des Symmachus, diesmal auf Valentinians Sohn Gratian: Hier „verachtet der Rhein die römischen Befehle nicht mehr […]. Von unseren Alpen fließt er in unseren Ozean“.[58] Zwar erscheint der Rhein nach wie vor als Bestandteil der römischen Welt, aber er muss zum Dienst für Rom gezwungen werden, damit der römische Herrschaftsanspruch in diesen Landen sichergestellt bleibt. Er gilt hier wieder als besiegt und unterworfen, wie in früherer Zeit, als die Römer noch mit der Absicherung ihrer Herrschaft am Rhein beschäftigt waren.

Ende des 4. Jahrhunderts war der Druck von außen auf das römische Reich und damit auf den Rhein beträchtlich angestiegen. Dies spiegelt sich in entsprechenden Funktionszuschreibungen für den Fluss: Der Mailänder Bischof Ambrosius nennt den Rhein einen „Schutzwall des römischen Reiches gegen die wilden Völkerstämme“, der Geschichtsschreiber Ammianus Marcellinus (um 330–um 395), sein Zeitgenosse, betont die natürliche Schutzfunktion des Rheins für das römische Gallien.[59] Angesichts der bedrohlichen Lage am Rhein wurde, wie einst von Caesar und Tacitus, die Sicherheit beschworen, die der Fluss als Grenze Rom zu bieten vermochte.

6. Der ferne Rhein

Nach dem Tode des Kaisers Theodosius (379–395) wurde die innen- und außenpolitische Lage des römischen Reiches brüchiger. Im Jahre 396 reiste der Heermeister Stilicho (um 365–408) daher an den Rhein, um Verträge mit germanischen Stämmen zu erneuern und Soldaten zu rekrutieren.[60] Diese Reise verarbeitete der Dichter Claudian (um 370–nach 404) wenig später in seinem Lobgedicht auf Stilicho. Nach der Darstellung Claudians konnte Stilicho dem Rhein „durch das Abbrechen seiner Hörner“ die bedrohliche Wirkung nehmen und ihn allein durch Verhandlungen mit germanischen Stämmen zähmen.[61] Dadurch stimmte er den Fluss so nachgiebig und unterwürfig, dass die Germanen das Schwert gegen die Sichel eintauschten und friedlich Landwirtschaft betrieben. Rhein und Germanen werden von Claudian als eins betrachtet. Sie beugen sich dem Druck Roms. Claudian krönt diese Vorstellung mit der vollständigen Integration des Rheins und seiner beiden Ufer in die römische Welt. Dabei scheint er das römische Einflussgebiet wie in der Zeit des Augustus über den germanischen Raum bis zur Elbe und darüber hinaus auszudehnen.[62] Dennoch schwebt ihm in erster Linie die landwirtschaftliche Nutzung eines Gebietes vor, das im Wesentlichen in Rheinnähe zu finden ist. Das gilt auch für die Elbe, unter der sich Claudian wohl einen seichten Nebenfluss des Rheins vorstellt.[63]

Die ungenauen geographischen Angaben Claudians zeigen an, dass dem Dichter der nordwestliche Raum des römischen Reiches und das östliche Vorfeld des Rheinstroms gar nicht mehr genau bekannt waren, selbst wenn er beide Seiten des Rheins als römisch ausgab. Damit lässt er zugleich erkennen, dass die Römer zum rechtsrheinischen Gebiet keinen wirklichen Zugang mehr hatten. Dieser Raum begann ihnen fremd zu werden. Das hatte auf Dauer auch Auswirkungen auf das Verhältnis der Römer zum Rhein und auf ihre Auffassung von der Zugehörigkeit des Flusses zum römischen Reich. Wie wenig das von Claudian entworfene Bild vom friedlichen römischen Rheinland noch mit der politischen Realität dieser Zeit zu tun hatte, zeigte der Zusammenbruch der Rheingrenze wenige Jahre später, als um die Jahreswende 406/407 große germanische Verbände nach Gallien eindrangen.

7. Schluss

Mit der Einordnung des Rheins in ihre Vorstellungen vom väterlichen Flussgott Rhenus bicornis integrierten die Römer den Strom in ihr Denken und machten ihn so zu einem römischen Fluss. Bei der Einbeziehung des Rheins in die römische Welt war es nicht relevant, ob der Rhein als Grenze oder als Bestandteil ihres eigenen Herrschaftsraums galt. Zunächst spielte der Rhein bei der Festlegung der römischen Grenze im Norden eine Rolle. Bald wurde der Fluss mehr und mehr mit einem Germanien gleichgesetzt, das Ziel römischer Expansion war, auch wenn diese Reichserweiterung nur ansatzweise verwirklicht wurde. Der Vereinnahmungsprozess fand mehr im römischen Selbstverständnis als in der Umsetzung realer Machtpolitik statt. Dabei wollte man angesichts des römischen Weltherrschaftsanspruchs häufig zwischen der Rheinregion als Bestandteil des römischen Reiches und dem nicht unterworfenen Germanien östlich des Rheins keinen sonderlichen Unterschied sehen.

In Grenzbeschreibungen des römischen Reiches wurden in allen Himmelsrichtungen selbstbewusst vom Zentrum Rom weit entfernte Weltgegenden aufgeführt; den Norden repräsentiert hier der Rhein. Die Brüchigkeit dieses Denkens zeigt sich darin, dass auch die Rheingrenze von Barbarenstämmen bedrängt wurde und so zugleich für die Gefahren stehen kann, denen das römische Reich ausgesetzt war. Im Laufe der Spätantike trat an diese Stelle sogar die Existenzbedrohung des Reiches. Dennoch versuchten die Römer zu allen Zeiten immer wieder, ihre ideologischen Vorstellungen vom intakten Reich mit der Ereignisgeschichte in Einklang zu bringen. Daher war das Verhältnis der Römer zum Rhein von gezielter Instrumentalisierung bestimmt. Wenn die Bedrohung des römischen Reichsgebiets im Norden keine sonderliche Rolle spielte, hoben die Römer gern den Strom als Lebensader für römisches Provinzialgebiet hervor. So wurde die Einbeziehung dieser Region in die römische Welt herausgestellt. Dies diente dem gezielten Verwischen möglicher Widersprüche zwischen Wunsch, politischem Erfordernis und Wirklichkeit, um den Eindruck von der Stabilität römischer Herrschaft zu erhöhen. Insofern besteht im Verhältnis der Römer zum Rhein zwischen weltanschaulicher Konzeption und politischer Realität eine spannungsreiche, gleichsam dialektische Beziehung.

Quellen

Literarische Quellen

Ambrosius, Exameron, in: Ambrosius, Opera, Teil 1, hg. v. Karl Schenkl, Prag/Wien/Leipzig 1897, S. 1–261.

Ambrosius von Mailand, Exameron, erstmals übers. v. Johannes Evangelist Niederhuber, Kempten/München 1914.

Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte. Lateinisch und deutsch und mit einem Kommentar versehen v. Wolfgang Seyfarth, Band 1: Buch 14–17, 4. Auflage, Berlin 1978.

Ausonius, D. Magnus, Mosella. Kritische Ausgabe, Übersetzung, Kommentar v. Joachim Gruber, Berlin/Boston 2013.

Caesar, Caius Iulius, Der Gallische Krieg. De bello Gallico. Lateinisch – deutsch, hg., übers. u. erl. v. Otto Schönberger, 4. Auflage, Berlin 2013.

Claudianus, Claudius, Carmina, hg. v. John B. Hall, Leipzig 1985.

Claudianus, Claudius, Dichtungen, übers. v. Georg Freiherr von Wedekind, Darmstadt 1868.

Herodian, Geschichte des Kaisertums nach Marc Aurel. Griechisch und deutsch, mit Einleitung, Anmerkungen u. Namenindex v. Friedhelm L. Müller, Stuttgart 1996.

Martialis, M. Valerius, Epigramme. Lateinisch – deutsch, hg. u. übers. v. Paul Barié u. Winfried Schindler, 3. Auflage, Berlin 2013.

Ovidius Naso, Publius, Metamorphosen, hg. u. übers. v. Gerhard Fink, Düsseldorf/Zürich 2004.

Ovidius Naso, Publius, Briefe aus der Verbannung. Tristia. Epistulae ex Ponto. Lateinisch und deutsch, übertragen v. Wilhelm Willige. Eingeleitet u. erl. v. Niklas Holzberg, 4. Auflage, Berlin 2011.

Panegyrici Latini. Lobreden auf römische Kaiser, Band 1: Von Diokletian bis Konstantin. Lateinisch und deutsch, eingeleitet, übers. u. kommentiert v. Brigitte Müller-Rettig, Darmstadt 2008.

Statius, P. Papinius, Silvae, hg. v. Edward Courtney, Oxford 1990.

Statius, Silvae, übers. u. erl. v. Heinz Wißmüller, Neustadt/Aisch 1990.

Strabon, Geographika, hg. v. Stefan Radt, Band 3: Buch IX–XIII. Text und Übersetzung, Göttingen 2004.

Symmachus, Quintus Aurelius, Reden, hg., übers. u. erl. v. Angela Pabst, Darmstadt 1989.

Tacitus, P. Cornelius, Annalen. Lateinisch – deutsch, hg. v. Erich Heller. Mit einer Einführung v. Manfred Fuhrmann, 6. Auflage, Mannheim 2010.

Tacitus, Germania. Lateinisch und deutsch, übers., erl. u. mit einem Nachwort hg. v. Manfred Fuhrmann, Stuttgart 1972.

Tacitus, P. Cornelius, Historien. Lateinisch / Deutsch, übers. u. hg. v. Helmuth Vretska. Revidierte Ausgabe, Stuttgart 2009.

Vergilius Maro, P., Aeneis. Lateinisch – deutsch, hg. u. übers. v. Gerhard Fink, Düsseldorf/Zürich 2005.

Sonstige Quellen

Corpus Inscriptionum Latinarum, Band 13: Inscriptiones trium Galliarum et Germaniarum Latinae, hg. v. Otto Hirschfeld u. Karl Zangemeister, Berlin 1899–1943.

Moneta Imperii Romani Traianus (2010) = Woytek, Bernhard, Moneta Imperii Romani, Band 14: Die Reichsprägung des Kaisers Traianus (98–117), 2 Bände, Wien 2010.

Roman Imperial Coinage, Band 2 (1926) = Mattingly, Harold/Sydenham, Edward A., The Roman Imperial Coinage, Band 2: Vespasian to Hadrian, London 1926.

Roman Imperial Coinage, Band 2,1 (2007) = Carradice, Ian A./Buttrey, Theodore V., The Roman Imperial Coinage, Band 2,1: From AD 69–96. Vespasian to Domitian, 2. Auflage, London 2007.

Roman Imperial Coinage Band 5,2 (1933) = Webb, Percy H., The Roman Imperial Coinage, Band 5,2: Probus to Amandus, London 1933.

Literatur

Ament/Wolters/Zimmer (2003) = Ament, Hermann/Wolters, Reinhard/Zimmer, Stefan, Rhein, in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 24 (2003), S. 524–532.

Bellen (1988/1997) = Bellen, Heinz, Corpus imperii oder corpus Germaniae? Die Agrippinenser und die „Freiheit“ im Jahre 70 n. Chr., in: Schäfke, Werner (Hg.), Der Name der Freiheit 1288–1988. Aspekte Kölner Geschichte von Worringen bis heute, Köln 1988, S. 17–22, wiederabgedruckt in: Bellen, Heinz, Politik – Recht – Gesellschaft. Studien zur Alten Geschichte, hg. v. Leonhard Schumacher, Stuttgart 1997, S. 299–306.

Dion (1964) = Dion, Roger, Rhenus bicornis, in: Revue des études latines 42 (1964), S. 469–499.

Eden (1975) = Eden, Peter T., A Commentary on Virgil Aeneid VIII, Leiden 1975.

Gruber (2013) = Gruber, Joachim, D. Magnus Ausonius, Mosella. Kritische Ausgabe, Übersetzung, Kommentar, Berlin/Boston 2013.

Hatt (1970) = Hatt, Jean-Jacques, Découvertes archéologiques à Strasbourg, Rue du Puits, in: Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire 14 (1970), S. 91–100.

Johne (2006) = Johne, Klaus-Peter, Die Römer an der Elbe. Das Stromgebiet der Elbe im geographischen Weltbild und im politischen Bewusstsein der griechisch-römischen Antike, Berlin 2006.

von Petrikovits (1986) = Petrikovits, Harald von, Germani Cisrhenani, in: Heinrich Beck (Hg.), Germanenprobleme in heutiger Sicht, Berlin/New York 1986, S. 88–106.

Pflaum (1970) = Pflaum, Hans-Georg, Une famille de la noblesse provinciale romaine: Les Oppii, in: Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire 14 (1970), S. 85–90.

Radt (2008) = Radt, Stefan (Hg.), Strabons Geographika, Band 7: Buch IX–XIII. Kommentar, Göttingen 2008.

Seelentag (2004) = Seelentag, Gunnar, Taten und Tugenden Traians. Herrschaftsdarstellung im Principat, Stuttgart 2004.

Strobel (1989) = Strobel, Karl, Die Donaukriege Domitians, Bonn 1989.

Ternes (1991) = Ternes, Charles-Marie, Paysage réel et coulisse idyllique dans la «Mosella» d’Ausone, in: Revue des études latines 48 (1970), S. 376–397, deutsch unter dem Titel: Landschaft und Idylle in der ‚Mosella‘ des Ausonius, in: Lossau, Manfred Joachim (Hg.), Ausonius, Darmstadt 1991, S. 176–200.

Timpe (1998) = Timpe, Dieter, Germanen, Germania, Germanische Altertumskunde. I. Geschichte. A. Germanen, historisch, in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 11 (1998), S. 182–245.

Vollkommer (1994) = Vollkommer, Rainer, Vater Rhein und seine römischen Darstellungen, in: Bonner Jahrbücher 194 (1994), S. 1–42.

Wiegels (1995) = Wiegels, Rainer, Inschriftliches aus dem römischen Remagen, in: Franz E. Koenig (Hg.), Arculiana. Ioanni Boegli anno sexagesimo quinto feliciter peracto amici discipuli collegae socii dona dederunt AD XIIII kalendas Decembris MDCCCCLXXXXV, Avenches 1995, S. 529–544.

Wolters (2001) = Wolters, Reinhard, Germanische Mobilität und römische Ansiedlungspolitik. Voraussetzungen und Strukturen germanischer Siedlungsbewegungen im römischen Grenzland, in: Grünewald, Thomas (Hg.), Germania inferior. Besiedlung, Gesellschaft und Wirtschaft an der Grenze der römisch-germanischen Welt, Berlin/New York 2001, S. 146–168.

- 1: Vgl. Caesar, Der Gallische Krieg 1,1,1–3.

- 2: Vgl. Timpe (1998), S. 189–190; Wolters (2001), S. 146.

- 3: Vgl. Caesar, Der Gallische Krieg 4,16,4–6.

- 4: Vgl. Caesar, Der Gallische Krieg 2,3,4; 2,4,2.

- 5: Vgl. Caesar, Der Gallische Krieg 6,2,3; 6,32,1.

- 6: Vgl. Tacitus, Germania 28,4.

- 7: Vgl. Caesar, Der Gallische Krieg 5,2,4; 6,2,3.

- 8: Vgl. hierzu grundsätzlich von Petrikovits (1986).

- 9: Vgl. Caesar, Der Gallische Krieg 4,3,3.

- 10: Vgl. hierzu Tacitus, Annalen 2,6,4.

- 11: Vgl. Tacitus, Historien 5,19,2.

- 12: Vgl. Strabon, Geographika 10,2,19. Vgl. auch die Verarbeitung des Mythos durch Ovid, Metamorphosen 9,1–97.

- 13: Vgl. Vollkommer (1994), S. 40–41.

- 14: Vgl. Ovid, Metamorphosen 9,85–88.

- 15: Vgl. Vergil, Aeneis 8,626–731.

- 16: Vgl. Vergil, Aeneis 8,711–728.

- 17: Vergil, Aeneis 8,727.

- 18: Vgl. Tacitus, Annalen 2,6,4 und oben Kapitel 2.2.

- 19: Vgl. Eden (1975), S. 191–192, zu Vergil, Aeneis 8,727. Vgl. auch Eden (1975), S. 43, zu Vergil, Aeneis 8,77 (über den Tiber als „hörnertragenden Flussgott“).

- 20: Vgl. etwa Dion (1964), S. 469–471; Vollkommer (1994), S. 4; Ament/Wolters/Zimmer (2003), S. 528–529. – Im Sinne einer geographischen Erklärung wird der Verlust eines Horns beim Acheloos unter anderem zudem darauf zurückgeführt, Herakles habe eine der beiden Mündungen des Flusses trockengelegt; vgl. Strabon, Geographika 10,2,19 und Radt (2008), S. 170.

- 21: Vgl. Ovid, Tristien 4,2,41–42.

- 22: Vgl. Ovid, Tristien 4,2,43–46.

- 23: Vgl. das ähnliche Bild bei Ovid, Briefe aus Pontus 3,4,88.97–108.

- 24: Vgl. Tacitus, Germania 28,4–29,2; Tacitus, Historien 4,12,2.

- 25: Vgl. Tacitus, Historien 2,32,1; 4,26,2 (Flüsse als „die alten Bollwerke des Reiches“), auch zum Folgenden.

- 26: Vgl. Tacitus, Historien 4,64,3. Zum Hintergrund vgl. Bellen (1988/1997).

- 27: Vgl. Tacitus, Historien 5,17,2.

- 28: Vgl. Statius, Silven 1,1,50–51.

- 29: Vgl. auch Statius, Silven 1,1,7.79–81.

- 30: Vgl. Statius, Silven 5,2,132–142.

- 31: Vgl. auch Ovid, Tristien 4,2,41–42; Martial 7,7,3. Zum Folgenden vgl. Martial 2,2.

- 32: Roman Imperial Coinage Band 2,1 (2007), S. 290 (Domitian Nr. 356). Vgl. auch ebenda S. 284 (Domitian Nr. 278).

- 33: Vgl. Vollkommer (1994), S. 13, mit Bezug auf Strobel (1989), S. 42.

- 34: Vgl. Martial 10,7,1.

- 35: Vgl. Martial 10,7,4–5, zum Folgenden Martial 10,7,6–7.

- 36: Vgl. Roman Imperial Coinage Band 2,1 (2007), S. 315 (Domitian Nr. 699). Vgl. auch ebenda S. 300 (Domitian Nr. 513), S. 301 (Domitian Nr. 522), S. 303 (Domitian Nr. 560).

- 37: Vgl. Roman Imperial Coinage Band 2 (1926), S. 245 (Trajan Nr. 5); Moneta Imperii Romani Traianus (2010) Nr. 23 und Abbildung Tafel 3 Nr. 23a. Vgl. zu beiden Münzen auch Seelentag (2004), S. 131–133.

- 38: Vgl. Année Épigraphique 1969/70, 434, ferner Hatt (1970) und Pflaum (1970).

- 39: Vgl. Corpus Inscriptionum Latinarum Band 13, Nr. 5255: Flum(ini) Rheno | pro salute | Q(uinti) Spici C(e)r(ialis).

- 40: Vgl. Corpus Inscriptionum Latinarum Band 13, Nr. 8810: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) | dis patriis et | praesidibus huius | loci Oceanique | et Reno; ähnlich Nr. 8811.

- 41: Vgl. Corpus Inscriptionum Latinarum Band 13, Nr. 7790: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et | genio lo|ci et Rhe|no; ähnlich Nr. 7791. Zu beiden Inschriften vgl. auch Wiegels (1995), S. 534.

- 42: Vgl. Ausonius, Mosella 358; zu dieser Stelle Gruber (2013), S. 231.

- 43: Vgl. Herodian, Geschichte des Kaisertums nach Marc Aurel 6,7,6.

- 44: Vgl. Vollkommer (1994), S. 13–15.

- 45: Vgl. Roman Imperial Coinage Band 5,2 (1933), S. 344 (Postumus Nr. 87) mit Tafel 13 Nr. 8. Vgl. auch Vollkommer (1994), S. 15.

- 46: Vgl. Panegyricus Latinus 10 [2],7.

- 47: Zur Datierung vgl. Gruber (2013), S. 18.

- 48: Vgl. Ausonius, Mosella 418–420; dazu Gruber (2013), S. 257.

- 49: Ausonius, Mosella 426 (Übersetzung nach Gruber), das folgende Zitat 422.

- 50: Vgl. Gruber (2013), S. 258.

- 51: Zur propagandistischen Wirkungsabsicht im Dienst des römischen Selbstverständnisses vgl. auch Ternes (1991), S. 190–191, 195, 197–198.

- 52: Vgl. Ausonius, Mosella 428–430, das Zitat 430 (Übersetzung nach Gruber).

- 53: Vgl. Ausonius, Mosella 432–435.

- 54: Ausonius, Mosella 436; dazu Gruber (2013), S. 264–265.

- 55: Mit dem Adjektiv geminus, vgl. Ausonius, Mosella 427.432.436; dazu Gruber (2013), S. 261–262, 264.

- 56: Vgl. auch Ternes (1991), S. 191–196.

- 57: Symmachus, Rede 2,4.

- 58: Symmachus, Rede 3,9 (Übersetzung nach Pabst).

- 59: Ambrosius, Exameron 2,3,12 (Übersetzung nach Niederhuber). Vgl. auch Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte 15,10,1–2.

- 60: Vgl. Johne (2006), S. 293.

- 61: Vgl. Claudian, Über Stilichos Konsulat 1,220–221, zum Folgenden 1,222–224.

- 62: Vgl. Claudian, Über Stilichos Konsulat 1,225–231.

- 63: Vgl. Johne (2006), S. 295–296.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Lambrecht, Ulrich, Der Rhein im Denken der Römer, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/der-rhein-im-denken-der-roemer/DE-2086/lido/5d63a243246c37.82044604 (abgerufen am 25.04.2024)