Zu den Kapiteln

Schlagworte

- Altertum

- Architektur (Disziplin)

- Theater (Disziplin)

- Schauspieler

- Künstler

- Bildungseinrichtung

- Erwachsenenbildung

- Frühe Neuzeit

- Kommunalbehörde

- Opernhaus

- Maler (Handwerker)

- Theatermuseum

- Musik

- Neuzeit

- Unterhaltungsindustrie

- Unterhaltungskünstler

- Deutsche Kaiserzeit

- Zeit der Weimarer Republik

- Zeit des Nationalsozialismus

- Bundesrepublik Deutschland (Zeitabschnitt)

- Christentum

- Katholische Kirche

- Spätmittelalter

1. Einleitung

In einem Grußwort an die Deutsche Lehrerversammlung in Düsseldorf 1928 schrieb die aus Köln gebürtige Schauspielerin Louise Dumont, die mit ihrem Mann Gustav Lindemann in Düsseldorf ein Theater betrieb, unter dem Titel „Deutsches Theater am Rhein“: „Der deutsche Genius am Rhein beginnt seine Instrumente zu stimmen. Lange genug waren sie schweigsam.“ Der Aufbruch der als „gleichgültig“ und „rückständig“ verspotteten Rheinländer begann im Theater mit der Abkehr vom äußerlichen Ausstattungsluxus und der Besinnung auf die Sprache.[1] Als im 18.Jahrhundert das Theater noch darum kämpfte, als freye Kunst anerkannt zu werden, begab es sich gleichzeitig durch die Propagierung und Einführung des „regelmäßigen“ Dramas in die Abhängigkeit zur Literatur. Auch heute noch wird Theatergeschichte bei Publikum und Fachleuten als Dramengeschichte, das heißt Geschichte der Uraufführungen kanonisierter Dramatik verstanden.

Im Gegensatz dazu fragt dieser Beitrag nach den Auftraggebern und Trägern der Theaterentwicklung, die mit ihren Ansprüchen die Anlässe, die organisatorischen und technischen Bedingungen und die künstlerischen Inhalte, Formen und Mittel bestimmen. Bei der Vielzahl von zusammenwirkenden Faktoren ist eine lineare Entwicklung des Theaters als öffentlicher Kunstform weder in den heute theatertragenden Städten noch in einzelnen Regionen gegeben.

Louise Dumont und Gustav Lindemann. (Stadtarchiv Düsseldorf)

2. Ludi publici – Theater im Auftrag des römischen Staates

Mit der Besetzung des linksrheinischen Raumes durch die Römer wurden auch die ersten ovalen Amphitheater mit einem Programm aus Schaukämpfen und Tierhetzen zur Unterhaltung der Zuschauer errichtet. Einfache halbkreisförmige Bühnen mit Bühnenhäusern boten die Möglichkeit zur Aufführung von mit Gesang und Tanz durchsetzten, im Wesentlichen unterhaltsamen Possen, die aus Kostengründen das Programm dominierten und dennoch – im Gegensatz zum Ansehen der Theaterkünstler - einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert besaßen. Die bedeutendsten römischen Theater sind in Trier, Koblenz, Köln und Xanten seit 100 n. Chr. nachgewiesen. Zeugnisse der vergänglichen Theaterkunst sind spärlich. Ob jemals einer der Theaterstars aus dem römischen Kernland am Rhein aufgetreten ist, ist nicht belegt. Um 440 n.Chr. beklagte der Mönch Salvian von Marseille, dass es in Mainz, Köln und Trier keine Theateraufführungen mehr gab. Mit dem Ende der römischen Herrschaft am Rhein verschwand die Theaterkunst, um mit der Wiederentdeckung der antiken Dramatik neu zu beginnen.

3. Gelegenheitstheater im Dienst von Kirche und Hof

Die Kirchenväter verurteilten die Spielkultur des römischen Staates in ihrer Mischung aus panem et circenses - „Brot und Spielen“ - als „dämonisch“ und nahmen damit Bezug auf die unterbewussten, als heidnisch verstandenen Wirkmechanismen der „Katharsis“, der psychischen Reinigung. Dennoch setzte spätestens seit dem 12. Jahrhundert eine umfangreiche Spielpraxis etwa in Form der Oster-, Passions-, Weihnachts- und Mysterienspielen ein, die anfangs von bürgerlichen Laien und ihren Organisationen, später auch verstärkt von den Bildungseinrichtungen einiger Orden getragen wurde. Auf der Grundlage der traditionellen Liturgie entwickelten Geistliche für verschiedene Gelegenheiten des Kirchenjahres eigene Texte chorischer und dialogischer Struktur, die den überwiegend lateinischen Texten größere Anschaulichkeit und Publikumswirksamkeit verliehen. Als szenische Räume dienten Kirchen, Klöster und Marktplätze.

Zum europäischen Pilgerziel erster Ordnung entwickelte sich die nachweisbar seit 1349 alle sieben Jahre stattfindende Aachener Heiligtumsfahrt, wo auch erste „Mysterienspiele“, die Themen des christlichen Glaubens behandelten, belegt sind. Das nördliche Niederrheingebiet hatte mit den Kloster- beziehungsweise Stiftsschulen in Kleve, Goch (Gaesdonck), Geldern, Wesel und Xanten eine größere Zahl von religiösen Theaterveranstaltungen aufzuweisen. In Duisburg ist für 1361 ein Fastnachtsspiel, für 1413 ein kirchenkritisches „Bischofsspiel“ bezeugt.

Mitte des 15. Jahrhunderts gewannen zunehmend die Residenz- und Verwaltungsstädte als Orte höherer Bildung an Bedeutung. Die Rezeption humanistischen Gedankenguts führte seit dem 16. Jahrhundert zur Aufnahme der theatralischen Praxis in den Bildungskanon der Lateinschulen und kirchlichen Gymnasien. Aufführungen im Rahmen des Schul- und Kirchenjahres dienten der rhetorischen Übung und der Verbreitung religiöser Inhalte.

Eine der Aufführung eines Laurentius-Spiels (vermutlich im Hof) der Laurentianer-Burse in Köln 1581 zugeschriebene Abbildung zeigt die Weiterentwicklung szenisch-theatraler Mittel am Beispiel der Bühne. Gab es bisher kaum oder nur unzureichend definierte „Handlungs“-Räume, die in den Hallen oder Sälen entsprechender Größe nur durch die Imaginationskraft der Zuschauer zu ihrer Wirkung kamen, so waren in Köln auf einer einfachen, gegenüber den Zuschauern erhöhten Bühne mehrere Schauplätze (sowohl Innen- wie Außenräume) simultan errichtet. Im Lauf der Handlung wurden sie durch das Spiel der Darsteller „aktiviert“.

Die gesteigerte Wirkung der in Mimik, Gestik und Rhetorik geschulten Darsteller wie der Bühnentechnik lockte zahlreiche Besucher an. Die weltlichen Patrone der Schulen nutzten die Aufführungen für ihre eigene Unterhaltung; oft wurden Bezüge und Themen der Aufführungen aus dem Leben der Landesherren gewählt und dienten der gegenseitigen Festigung weltlicher und kirchlicher Macht. Erst im 18. Jahrhundert gaben die Orden das Theaterspiel wegen der Ablenkung der Schüler auf.

Teilrekonstruiertes Amphitheater im LVR-Archäologischen Park Xanten. (LVR-Archäologischer Park Xanten, Urheber: Axel Thünker DPGh)

Ein herausragendes Beispiel früher, von einem Hof initiierter theatraler Kultur war die sogenannte Jülich‘sche Hochzeit in Düsseldorf 1585. Herzog Wilhelm V. (der Reiche) von Jülich, Kleve und Berg verheiratete seinen Sohn, Johann Wilhelm I. (Regierungszeit 1592-1609), mit Jacobe von Baden. Als Schwiegersohn und Schwager europäischer Fürsten versuchte er Macht und Einfluss seines Hauses in der Mitte Europas zu stärken. Trotz der erreichten Reformen gelang es zu Wilhelms Regierungszeit nicht, die Verwaltungsstrukturen der einzelnen Landesteile Jülich, Kleve, Berg, Mark und Ravensberg zu vereinheitlichen und bei den Einwohnern das Bewusstsein eines geschlossenen Staatswesens hervorzurufen.

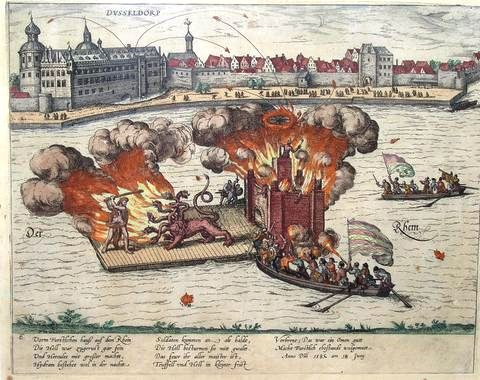

Die acht Tage dauernden Feierlichkeiten griffen theatrale Formen der Höfe Frankreichs, Österreichs und Italiens auf. Die Beschreibung durch den Landschreiber Dietrich Graminäus (um 1530-1593?) und die Abbildungen von Frans Hogenberg (1535-1590), die 1587 in Köln gedruckt erschienen, gehören zu den frühesten Darstellungen höfischer Festkultur und konkurrieren im deutschsprachigen Raum mit den Höfen in München (1568), Wien (1571), Dresden (1574) und Kassel (1598). Graminäus ist auch als Urheber zahlreicher als „Inventionen“ bezeichneter symbolischer Handlungen anzusehen.

Auf dem Rhein wurden Feuerwerkspantomimen gezeigt, die christliche und Motive des klassischen Altertums mit einander verbanden, im herzoglichen Schloss zu Düsseldorf die „Mummerey“. Auf einer Turnierbahn vor der Stadt in Pempelfort wurden Ringstechen und Lanzenzweikämpfe abgehalten. Die Teilnehmer des Turniers führten bei ihrem Einzug auch einen fahrbaren Berg mit sich, der auf Rollen „unmerklich“ bewegt wurde. Dort waren außerdem Musiker und Sänger untergebracht. Die aus der griechischen Mythologie stammende Geschichte von Orpheus und Amphion, die durch zwei Figuren auf den Spitzen des Berges symbolisiert wurden, wurde als Belehrung des Bräutigams als dem zukünftigen Herrscher verstanden.[2]

Es gab noch keine dauerhaft für Theater genutzten Räume. Autoren, Komponisten, Darsteller standen im Dienst des Hofes und nahmen unterschiedliche Funktionen wahr.

Feuerwerk auf dem Rheinstrome. Taten des Herkules, Kupferstich von Franz Hogenberg (1538-1590), in: Dietrich Theodor Graminäus (um 1530 - nach 1593) "Beschreibung derer Fuerstlich Gueligscher Hochzeit ...", Köln 1587. (Gemeinfrei)

4. Fahrendes Volk – fremdsprachige und deutsche Wandertruppen am Rhein

Als Robert Dudley, Earl of Leicester (1532–1588), 1585 das Generalkommando über die englischen Unterstützungstruppen der gegen Spanien rebellierenden Niederländer übernahm, brachte er seine Schauspieler, die „Earl of Leicester’s Men“, mit auf den Kontinent. Die Truppe erhielt 1574 als erste Schauspielertruppe ein königliches Patent. Mit der Gründung der „Queen’s Men“ 1583 verlor sie ihre führende Stellung und nutzte deshalb die Gelegenheit, sich einen neuen Markt zu erschließen. Erste Aufführungen auf dem europäischen Kontinent sind in Utrecht, Leiden und Den Haag belegt.

Während Dudley der politische und finanzielle Förderer der Truppe war, galt William Kemp (um 1560- um 1603) als der letzte organisatorische und künstlerische Leiter. Als Solo-Darsteller (auch in einigen Shakespeare-Uraufführungen) war Kemp als „Clown“ und Tänzer bekannt und unterstrich eine weitgehende unterhaltende Funktion des elisabethanischen Theaters. Der Kölner Rat schlug 1592 einer englischen Truppe die Spielerlaubnis noch ab, während 1598 die erste Spielerlaubnis für eine englische Truppe in Köln aktenkundig ist. 1601 ist eine Truppe unter der Leitung eines Johann Kemp unter anderem in Köln, Amsterdam und Münster nachgewiesen. Aus einer Beschreibung ihres Auftretens in Münster geht hervor, dass sie an fünf Tagen fünf verschiedene „comedien“ in englischer Sprache spielten und dass sie zahlreiche Musikinstrumente einsetzten. Die Aufführungen wurden durch Tänze eingeleitet und beendet. Besonders hervorgehoben wird die Figur eines „schalks narren“, der während der Aufführung und zwischen den Akten in deutscher Sprache „boetze“ und „geckerie“ machte.

Während die Höfe die Möglichkeit für stabile Arbeit und Einkommen boten, waren die Städte und ihr bürgerliches Publikum ein in jeder Hinsicht „freier Markt“. Voraussetzung für ein Auftreten war die Spielerlaubnis des Rates oder Bürgermeisters, die die persönlichen und politischen Interessen der politischen Repräsentanten anzusprechen und zu berücksichtigen hatten. Der „Spielplan“ hatte die finanziellen und technischen Möglichkeiten vor Ort zu berücksichtigen, ein entsprechendes Gebäude war selbst zu organisieren.

Da die rheinischen Höfe in Düsseldorf und Bonn eher an Italien oder Frankreich orientiert waren und kein Interesse an den englischen Komödianten hatten, waren es im Wesentlichen die Pilgerstadt Köln und die Bäderstadt Aachen, die ein ausreichendes Publikumsreservoir versprachen. Für ein Jahrhundert dominierten die englischen Truppen den deutschen Theatermarkt und setzten die Maßstäbe für Theater in Deutschland.

Einer der letzten englischen Komödianten auf deutschem beziehungsweise rheinischem Boden war George Jolly (aktiv 1640–1673, auch Joris Jolliphus oder ähnlich genannt). Im Frühjahr 1648 kam er mit 14 Kollegen in Köln an und spielte im Ballhaus in der Apostelnstraße, das wegen seiner abseitigen Lage und der hohen Mietkosten bei den Truppen wenig beliebt war. Günstiger lag die städtische Tuchhalle am Quatermarkt. Seit 1648 war der sogenannte “Hopfenstall“ im ersten Stock der meistbespielte Saal. Im 18. Jahrhundert stellten dann die Zünfte vermehrt Räume zur Verfügung.

Jolly beantragte eine Spielerlaubnis für fünf bis sechs Wochen, durfte aber nur 14 Tage auftreten. Weiterhin wurden die Preise der Plätze reglementiert und ein Beitrag zur Armenkasse festgesetzt. Seit der Mitte des Jahrhunderts waren die englischen Truppen bereits mit deutschen Darstellern durchsetzt. 1655 soll Jolly auf dem Weg von Frankfurt an den kurfürstlichen Hof von Trier in Bingen aufgetreten sein.

Als Carl Andreas Paulsen (1620–1678) 1666 in Hamburg für seine „Carlischen Hochdeutschen Hofcomödianten“ um eine Spielerlaubnis nachsuchte, verwies er auf die bisherigen Spielorte und nannte darunter auch Köln. Paulsen gehörte zu einer neuen Generation von Theaterleuten, die ausschließlich deutschsprachige Darsteller beschäftigten. Die aufgeführten Stücke waren zunächst vornehmlich deutsche Adaptionen und Bearbeitungen aus dem englischen Theater. Im Laufe der Zeit kamen auch Stücke deutschsprachiger Autoren ins Programm. Der Darstellungsstil orientierte sich anfangs noch an den weniger sprachbasierten Aufführungen der Engländer. Bei den Truppen handelte es sich weitgehend um Familienunternehmen. Paulsens Töchter heirateten Schauspieler aus seiner Truppe: Johannes Velten (1640–1693?) und Balthasar Brambacher. Nach Paulsens Tod 1678 übernahm Velten die Truppe, die seitdem als „Bande Hochteutscher Comoedianten“ firmierte. Für 1680 ist ein Auftreten in Köln belegt. Velten stammte aus einer wohlhabenden Familie, hatte 1657-1661 in Wittenberg und Leipzig Philosophie und Theologie studiert. Er wird als der erste gebildete Schauspieler bezeichnet. Er erweiterte das bisher begrenzte Repertoire der englischsprachigen Wanderbühne um Adaptionen aus dem französischen und italienischen Theater sowie die einfache Bühnentechnik seiner Zeit.

Nach Veltens Tod 1693 übernahm seine Witwe die Leitung der Truppe.1701 widerlegte sie mit einer Kampfschrift die theaterfeindlichen Veröffentlichungen katholischer und protestantischer Geistlicher in Norddeutschland. Im Rheinland taten sich die pietistischen Gemeinden Duisburgs und des Wuppertals in der Abwehr des Theaters besonders hervor. Aus der Veltenschen Truppe gingen zahlreiche für die deutsche Theaterentwicklung im 18. Jahrhundert bedeutende Schauspieler und Theaterleiter hervor.

Die meisten Truppen orientierten sich an den englischen Vorbildern, spielten grob und „holzschnittartig“, da sie die Sprache als Darstellungsmittel vernachlässigten und mit derbem Humor und unterhaltenden Einlagen das Interesse des Publikums banden. Ein grundlegender und umfassender Wandel der Theaterverhältnisse wie ihn die programmatischen Schriften wie Gotthold Ephram Lessings (1729-1781) „Hamburgische Dramaturgie“ (1767-1769) oder Friedrich Schillers (1759-1805) „Die Schaubühne als moralische Anstalt“ (1784) nahelegen, ist in Deutschland nur ansatzweise anzunehmen. Verschiedene Theaterformen bestanden weiterhin nebeneinander fort.

Einen Einblick in die Bedingungen und Möglichkeiten der Wandertruppen, unter anderem in Köln, Düsseldorf und Koblenz, geben die Erinnerungen der Schauspielerin Caroline Schulze-Kummerfeld (1745–1815) von 1783 und 1793.[3]

1763 und 1768 richteten Wandertruppen hölzerne Bauten auf dem Kölner Neumarkt ein.

Der Sonderstatus Kölns als „reichfreier“ Stadt führte zu anderen Theaterverhältnissen. 1783 ließ der Gastwirt Franz Caspar Rodius neben seinem Lokal im „Gewerbegebiet“ an der Schmierstraße (seit 1813 Komödienstraße) ein Theater erbauen, das er an Wandertruppen vermietete. Das vordergründig wirtschaftliche Interesse führte zur Vernachlässigung des Gebäudes. Zwei Folgebauten an dieser Stelle fielen 1859 und 1869 Bränden zum Opfer. Ab 1872 wurde der Theaterstandort an der Glockengasse bis ins 20.Jahrhundert dauerhaft.

5. „Die ganze Welt ist Bühne“ – Theater und höfische Repräsentation

Parallel dazu entwickelt sich eine höfische Theaterkultur der herrschenden Fürstenhäuser, der die Region auch die ersten Theaterbauten verdankte: Düsseldorf 1696, Bonn 1696, Düsseldorf 1747.

Robert Dudley, Earl von Leicester, Dreiviertelporträt, Öl auf Leinwand, circa 1564. (Gemeinfrei)

5.1 Düsseldorf 1696

„Für den Karneval wird ein hübsches Theater vorbereitet; wo man früher spielte, war es ein Elend“, schrieb Kurfürstin Anna Maria Luisa de Medici 1695 in ihre italienische Heimat.[4] Der beliebte Kurfürst Johann Wilhelm (Jan Wellem) schaffte mit Hilfe der Mitgift seiner Frau und der zahlreichen Verbindungen der Medicis die Grundlage für eine neue kulturelle Blüte in der Residenzstadt Düsseldorf. 1695/1996 baute der italienische Architekt Matteo Alberti (1647-1735) in Blickweite des Schlosses ein bestehendes Gebäude zu einem Theater um. Die Innenausstattung übernahm der Maler Antonio Bernardi (um 1650–nach 1723).

1658 war bereits der Lange Saal des Kurfürstlichen Schlosses als Aufführungsort für eine „Comoedie Ihrer Durchlaucht Musikanten“ aus Anlass der Feierlichkeiten zur Geburt Jan Wellems genutzt worden. Der junge Fürst war 1675 für mehrere Monate Gast am Hof des Sonnenkönigs Ludwig XIV. (Regierungszeit 1643-1715) und hatte die dortige Prachtentfaltung der Schauspiele, Opern und Ballette kennen gelernt. Neben den Theateraufführungen, die nur für den Hof zu besonderen Gelegenheiten stattfanden und die der Unterhaltung, aber auch der Darstellung von Macht und Bedeutung des Fürsten dienten, spielten die höfischen Bälle eine gleichgewichtige Rolle. Während der Aufführungen, bei denen es sich um Opern- und Ballettdarbietungen handelte, war der ebene Zuschauerraum dem Fürsten und seinem engeren Hofstaat vorbehalten. Nur er kam in den Genuss, das zentralperspektivisch konstruierte Bühnenbild ganz zu überblicken. Die übrige Hofgesellschaft, die ihrem gesellschaftlichen Rang entsprechend in den Seitenrängen saß, hatte nur eine beschränkte Sicht auf die Bühne. Zuschauerraum und Bühne waren durch Treppen miteinander verbunden, so dass auch die hochrangigen Zuschauer im Parkett in die Handlung eingreifen konnten, wie bei der Ballettaufführung des Hofes unter Leitung der Kurfürstin im Mai 1696 anlässlich des Geburtstages des Kurfürsten. Die Sichtverhältnisse und die Tatsache, dass der Zuschauerraum während der Aufführung beleuchtet blieb, verlangten eine Spielpraxis, die die Aufmerksamkeit der Zuschauer immer wieder band. Die meist italienischen und französischen Komponisten, Musiker, Sänger und Tänzer waren Angestellte des Hofes und wurden neben den Aufführungen auch in der Kirchen- und Hofmusik sowie der übrigen Hofhaltung eingesetzt. Die Qualität der Künstler war hoch. 1711 warb Georg Friedrich Händel (1658–1759) bei einem Besuch am Düsseldorfer Hof den Kastraten Benedetto Baldassari (aktiv 1708–1725) nach London ab.

Nach dem Tode Johann Wilhelms 1716 wurde die Hofkapelle von seinem Bruder Carl Philipp (1661–1742) aufgelöst. Die Kurfürstin-Witwe Anna Maria Luisa verließ Düsseldorf 1717. Da der neue Kurfürst nur in Heidelberg und Mannheim residierte, wurde das Opernhaus in Düsseldorf nicht mehr genutzt und 1738 zur Reitschule umgebaut.

5.2 Bonn 1696

1696 hatte Kurfürst und Erzbischof Joseph Clemens in seiner Residenzstadt Bonn in der Bastion einen provisorischen Fest- und Theatersaal einrichten lassen, den er mangels Eigenbedarf zwischen 1719 und 1736 den Jesuiten für ihr Schultheater überließ.

Zwischen 1745 und 1749 errichtete sein Neffe und Nachfolger Clemens August in der Galerie beim Koblenzer Tor ein Operntheater ein, das von französischen Schauspieltruppen und italienischen Operntruppen bespielt wurde. Beide Kurfürsten nutzten das Theater als Kompensation ihrer unzureichenden politischen Möglichkeiten. Das Haus wurde bis 1816 genutzt. 1818 wurde das kurfürstliche Schloss Sitz der neu gegründeten Universität; diese ließ 1854 das Parterre zuschütten, das fortan als Reitbahn genutzt wurde.

Johann Wilhelm von der Pfalz und Anna Maria Luisa de Medici, Doppelbildnis von Jan Frans van Douven (1656-1727), Öl auf Leinwand, 1708, Florenz: Uffizien. (Gemeinfrei)

5.3 Düsseldorf 1747

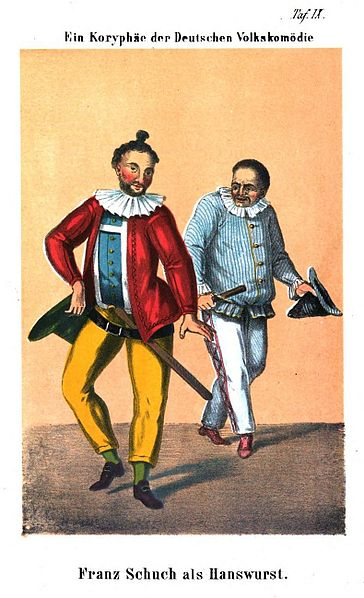

Um den Landesherrn Carl Theodor von der Pfalz zu längeren Aufenthalten in seiner rheinischen Residenz zu animieren, ließen die Landstände des Herzogtums Berg 1747 in einem bereits bestehenden Gebäude am Marktplatz ein Theater mit rund 800 Plätzen im „Parterre“ und zwei umlaufenden Galerien, in deren Mitte gegenüber der Bühne die fürstliche Loge platziert war, einrichten. Während der kurzen Aufenthalte des Fürsten spielte eine französische Schauspieltruppe, die Carl Theodor aus Mannheim mitgebracht hatte. Für 1751 ist eine Wandertruppe unter dem Hanswurst-Darsteller Franz Schuch belegt, die sich mit ihrer Spielweise noch an den englischen Truppen orientiert. Das unscheinbare Äußere des Baues führte u.A. dazu, dass der englische Zeichner Thomas Rowlandson (1756 – 1827)1791 zwar das Theater gut sichtbar bildlich belegt, die Zeichnung aber mit „the Marketplace and the Picture Gallery“ bezeichnet. Die Auflösung der Fürstenloge zugunsten zweier „Fremdenlogen“ außerhalb des Abonnements spiegelt den Übergang vom höfischen zum bürgerlichen Theater. Mehrere fürstliche Theaterordnungen sicherten den Bestand des Gebäudes, bis es 1815 in den Besitz der Stadt Düsseldorf überging und bis 1878 als Theater genutzt wurde.

6. Für ein Nationaltheater – Theaterformer im Rheinland

Die den Messe- und Handelsstädten am Rhein und Pilgerwegen folgenden reisenden Theatertruppen, die mit begrenztem Repertoire und häufig auch begrenzten künstlerischen Mitteln ihr Publikum nur kurzfristig binden konnten, wurden im Laufe des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch sesshaftere und anspruchsvollere Truppen abgelöst.

Die Abhängigkeit vom wechselnden Einfluss der Höfe wird sowohl in Düsseldorf als auch in Bonn deutlich. Während Gustav Friedrich Wilhelm Großmann (1746–1796) 1778-1784 in Bonn ein „Deutsches Nationaltheater“ betrieb, scheiterte er nach dem Tod des Kurfürsten Maximilian Friedrich 1785 in Düsseldorf mit seinem anspruchsvollen Repertoire.

1805 erhielten die Düsseldorfer Kaufleute Georg Arnold Jacobi, Eugen Reimann und J. C. Winkelmann von der herzoglichen Regierung eine Theaterkonzession für die nächsten sechs Jahre. Das „Bergische deutsche Theater“ unterschied sich von den üblichen Wandertruppen dadurch, dass es von in Düsseldorf ansässigen, nicht auf den Gewinn angewiesenen Privatleuten unterhalten wurde. Der als Regisseur bezeichnete Johann Gottlieb Wohlbrück (1770-1822) versprach als ehemaliges Mitglied des Hamburger Ensembles um Friedrich Ludwig Schröder (1744–1816) ein bisher in Düsseldorf nicht gekanntes künstlerisches Niveau. Zur Regelung des gemeinsamen Betriebs erließ er eine der seltenen Theaterordnungen, die die künstlerischen und sozialen Bedingungen für Künstler und Theaterleitung festschrieben und teilweise demokratisch regelten. Zu einer Subventionierung durch die französische Verwaltung kam es 1813 nicht mehr.

"Ein[e] Koryphäe der Deutschen Volkskomödie", Franz Schuch als Figur des Hanswurst, Tafel aus Karl Friedrich Flögel, Friedrich Wilhelm Ebeling (Bearb.): "Geschichte des Grotesk-Komischen", 1862. (Gemeinfrei)

„Das Theater zu Düsseldorf hört auf, eine Privatunternehmung zu seyn, die Stadt als Eigenthümerin des Schauspielhauses gründet und führt dasselbe weiter als städtische Anstalt unter dem Namen: Stadt-Theater zu Düsseldorf.“ (Statut des Stadt-Theaters zu Düsseldorf vom 20.8.1834). Mit diesen Worten beginnt die neue Theaterorganisation, die als „Düsseldorfer Musterbühne“ in die europäische Theatergeschichtsschreibung eingegangen ist. Nach den kurzlebigen, punktuellen Theaterreformen in Deutschland des 18. und frühen 19. Jahrhunderts versuchte Karl Immermann eine grundlegende Reform der künstlerischen und wirtschaftlichen Bedingungen und scheiterte ebenfalls nach nur wenigen Jahren.

Gegenüber der rein privatwirtschaftlichen Betriebsform unter dem bisherigen Prinzipal Joseph Derossi (1768-1841), der allein die künstlerische und wirtschaftliche Verantwortung trug, wurde das Düsseldorfer Theater in eine "öffentlich-rechtliche" Anstalt umgewandelt. Durch die Form der Aktiengesellschaft wurde sowohl das wirtschaftliche Risiko aufgeteilt als auch die wirtschaftliche und künstlerische Kontrolle des Theaterunternehmens durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft auf eine breitere Basis gestellt.

Im Verwaltungsrat waren die privaten Geldgeber (Aktionäre) mit vier, die städtischen Verwaltungsbehörden mit drei Mitgliedern vertreten. Als die Intendanz führend waren Karl Immermann und als Musikdirektor Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) ebenfalls stimmberechtigte Mitglieder des Verwaltungsrates. Immermann rechnete bei seiner Neuorganisation auf die "Anwesenheit eines kunstsinnigen Hofes" in der Person des Prinzen Friedrich Wilhelm Ludwig von Preußen (1794-1863), der im Jägerhof in Düsseldorf mit seinem Hofstaat residierte, auf die große "Anzahl gebildeter und in ihren pecuniairen Verhältnissen nicht zu beschränkter Einwohner"[5] und auf die touristische Anziehungskraft Düsseldorfs auf auswärtige Besucher.

Das seit 1786 baulich nicht mehr veränderte Haus war im Urteil Immermanns und seiner Freunde: „Ein nichtswürdiges Lokal“. „Eines Sommers nun […] zogen Maurer und Zimmerleute in die scheußliche Rumpelkammer ein […] man baute ein neues Theater. Die ganze Stadt interessierte sich […] auf das lebhafteste für das entstehende Werk […].“[6]

Der auf fünf Jahre angelegte Versuch scheiterte aber bereits im Frühjahr 1837, als der Theaterbetrieb trotz zugkräftiger Gastspiele und Konzessionen an einen breiten Publikumsgeschmack im Spielplan wegen fehlender Mittel nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Weder die Aktionäre noch die städtische Verwaltung waren zu finanzieller Unterstützung bereit. Die kulturelle und wirtschaftliche Elite, auf die Immermann als Partner und Publikum gerechnet hatte, erwies sich für ein zwangsläufig kostenintensives Theaterunternehmen als nicht tragfähig.

Nach den Erfahrungen des langjährigen Theaterpraktikers Derossi, der wiederum auf Immermann folgte, suchte das „größere, selbst gebildete Publikum nach den Geschäften des Tages eine leichte, gefällige Unterhaltung“. „Angestrengteste Aufmerksamkeit und neue geistige Anstrengung“ für die literarisch anspruchsvolle Dramatik würde dagegen nur „ein kleiner Kreis literarisch Gebildeter“ aufbringen.[7] Trotz des privaten finanziellen Engagements und trotz der Unterstützung durch die städtische Verwaltung hatte das Interesse des Publikums nicht ausgereicht, um dieses Unternehmen zu tragen. Das Bürgertum hatte sich als Träger eines nicht nur unterhaltenden Theaters als unfähig erwiesen.

7. Historische Theaterbauten am Rhein

Karl Leberecht Immermann, Porträt. Kupferstich von Franz Xaver Stöber (1795-1858) nach einer Zeichnung von Carl Friedrich Lessing (1808-1880), um 1840. (LVR-Zentrum für Medien und Bildung)

7.1 Koblenz 1787

Das Koblenzer Hoftheater in Blickweite des Kurfürstlichen Schlosses ist der einzige heute noch erhaltene klassizistische Theaterbau am Mittelrhein und das früheste erhaltene Beispiel eines Rangtheaters in Deutschland. Das Theater wurde 1787 im Auftrag des Trierer Erzbischofs und Kurfürsten Clemens Wenzeslaus von Sachsen in nur sieben Monaten nach Plänen den jungen Düsseldorfer Architekten Peter Joseph Krahé (1748–1840) im frühklassizistischen Stil errichtet. Clemens Wenzeslaus gehörte zu den aufgeklärten Herrschern und förderte kulturelle Bildung und eine Anhebung von Sitte und Anstand der gesamten Bevölkerung. Auf dem Bühnenportal verkündete ein Zitat des römischen Dichters und Philosophen Horaz (65-8 v. Chr.) das theatralische Programm der Aufklärung: „Ridendo corrigo mores“ (Durch Lachen verbessere ich die Sitten).

Nach dem kostenintensiven Bau des Koblenzer Schlosses standen keine Mittel mehr zur Verfügung und ein privater Finanzier musste einspringen. Hofrat Franz-Joseph Schmitz (1752–1809) erhielt als Gegenleistung für sein finanzielles Engagement den Titel des ersten Direktors des „Comoedien-, Opern-, Ball-, und Assembléehauses”. Ihm wurde eine alleinige Konzession für Theateraufführungen in Koblenz sowie die Befreiung von Steuern zugesichert.

1867 ging das Gebäude in das Eigentum der Stadt über, die es 1869 renovieren und den Innenraum im Stil des Historismus umbauen ließ. Nach weiteren Umbauten 1937 und 1952, die das Aussehen des Gebäudes zunehmend modernisierten beziehungsweise die Kriegsschäden sanierten, wurde das Theater 1984-1985 umfassend rekonstruiert, um den Originalzustand von 1787 zu erreichen. Die ursprüngliche Kapazität von 800 Plätzen (darunter zahlreiche Stehplätze) wurde aufgegeben. Heute bietet das Theater Koblenz knapp 470 Zuschauern Platz.

Ansicht des Koblenzer Theaters, 8.5.2011. (CC BY-SA 3.0 DE / Holger Weinandt)

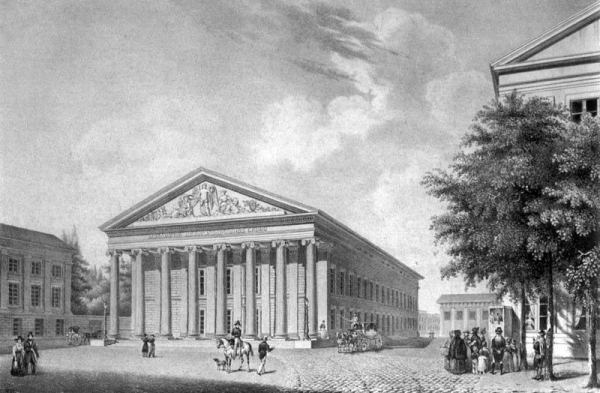

7.2 Aachen 1825

In einem Gutachten empfahl der Geheime Oberbaurat Karl Friedrich Schinkel (1781–1841) zunächst den Umbau des bestehenden Theaters in Aachen, Aber nachdem im Juli 1816 König Friedrich Wilhelm III. (Regentschaft 1797-1840) das Grundstück des ehemaligen Kapuzinerklosters der Stadt Aachen überlassen hatte, entschied sich der Stadtrat für den Neubau eines Theaters. Das neue Theater sollte den Tourismus fördern und nach den Plänen von Adam Franz Leydel (1783–1838) gleichzeitig den zentralen Ausgangspunkt für eine prachtvolle Verbindungsstraße zwischen dem Aachener und Burtscheider Kurbezirk bilden.

Da der ursprüngliche Plan zu kostspielig war, wurde 1817 Johann Peter Cremer (1785–1863) mit einem neuen Entwurf beauftragt. Ergänzt durch Karl Friedrich Schinkel konnte Cremers Entwurf schließlich verwirklicht und das neue Theater Aachen 1825 eröffnet werden. Im Jahre 1893 wurde der eiserne Vorhang eingebaut und im Theater das elektrische Licht eingeführt. In den Jahren 1900-1901 erfolgten durch Heinrich Seeling (1852-1932) tiefgreifende bauliche Veränderungen. Nach der Zerstörung 1943 konnte das wiederaufgebaute Haus 1951 eröffnet werden.

Ansicht des Aachener Stadttheaters, Lithographie von Jean Nicolas Ponsart (1788-1870), 1826. (Gemeinfrei)

7.3 Duisburg 1912

Ab 1887 wurden Theateraufführungen, die bisher in verschiedenen Sälen stattfanden, in der damals neuerbauten Duisburger „Tonhalle“ veranstaltet. Seit 1887 bespielte das Düsseldorfer Stadttheater mit seinem Ensemble Duisburg, und die Düsseldorfer Pächter konnten ihr Programmangebot zusätzlich nutzen.

Auf Anregung des Duisburger Oberbürgermeisters Karl Lehr bildete sich 1902 ein Theaterbauverein, der innerhalb von fünf Jahren ausreichend Kapital für einen Theaterbau sammeln konnte. 1909 wurde ein Architekturwettbewerb ausgelobt. Das Preisgericht sah die Entwürfe von Martin Dülfer (1859–1942) (München) und Carl Moritz (Köln) als gleichwertig an. Schließlich erhielt Dülfer wegen einer besseren städtebaulichen Einbindung seines Entwurfs den Auftrag.

Der 1912 fertiggestellte Theaterbau wurde als "eines der schönsten Theater des Westens" bezeichnet. Einschließlich der Kosten für den Fundus kam dieses "hervorragende Denkmal der Theaterbaukunst als Denkmal der opferfreudigen und kunstsinnigen Bürger Duisburgs" auf 2.550.000 Mark zuzüglich 750.000 Mark für den Erwerb des Grundstücks. Die Grundversorgung der Region mit Theatereinrichtungen konnte zu diesem Zeitpunkt als abgeschlossen gelten.

Nach der Zerstörung des Stadttheaters im Bombenkrieg fanden Aufführungen in Kinos und Stadthallen verschiedener Duisburger Ortsteile statt, bis 1943 das Theater auf Anordnung des Propagandaministeriums nach Prag evakuiert wurde. 1946 erhielt die Ruine ein Notdach, und das Foyer wurde provisorisch für Theater- und Kinobetrieb hergerichtet. Über eineinhalb Jahrzehnte und verschiedene Ausbaustufen wurde das Haus wieder voll funktionsfähig. Die historischen Fassaden blieben weitgehend unverändert, die Innenräume wurden modern gestaltet. Das Theater wurde von Opern- und Schauspielensembles aus der Region bespielt. Ab 1954/1955 bestand ein Vertrag mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus unter Gustaf Gründgens (1899-1963) und Karl-Heinz Stroux (1908–1980). 1956 begann die heute noch bestehende Theatergemeinschaft mit der Düsseldorfer Oper unter dem Namen „Deutsche Oper am Rhein“ – in Erinnerung an die Theatergemeinschaft zwischen dem städtischen Schauspiel Köln und dem privaten Schauspielhaus Düsseldorf, die für die Spielzeit 1932/1933 unter dem Namen „Deutsches Theater am Rhein“ bestand.

8. Theatergemeinschaften

Trotz der stadtgeographisch basierten Theaterkultur, die durch fürstliche Gründungen und später “Privilegien” (Spielerlaubnisse) organisiert war, reichte oftmals das Publikumsreservoir eines einzelnen Standortes nicht aus. Bereits im 18. Jahrhundert bildete sich ein „Abstecherbetrieb“ zwischen benachbarten Städten aus. Für Sommer- und Winterbetrieb pendelten Truppen etwa zwischen Köln oder Düsseldorf und Aachen, zwischen Düsseldorf und Elberfeld (heute Stadt Wuppertal) oder Krefeld.

Wirtschaftlichen Erwägungen entsprang auch die erste „Theaterehe” zwischen Düsseldorf und Duisburg von 1887 bis 1921. Neben dem Düsseldorfer Stadttheater pachtete der Theaterdirektor Carl Simons (1829–1889) auch die städtische Tonhalle in Duisburg und bespielte mit einem Ensemble beide Standorte. Diese Verbindung hielt, bis sich die Städte zur Aufgabe des Pachtsystems entschlossen und die folgenden Theaterleiter unter Intendantenvertrag anstellten.

Ansicht des Duisburger Theaters vom König-Heinrich-Platz, 3.11.2013. (CC BY-SA 3.0 / Tuxyso)

1921 schlossen Duisburg und Bochum einen Vertrag über den Austausch von Schauspielaufführungen aus Bochum nach Duisburg und gleichzeitig musikalischer Aufführungen von Duisburg nach Bochum. Der gemeinsame Generalintendant beider Häuser wurde Professor Saladin Schmitt (1883-1951). Diese Theatergemeinschaft bestand bis 1934.

Das 1905 gegründete private Schauspielhaus Düsseldorf ging im Laufe seiner mehr als 25-jährigen Tätigkeit regelmäßige Gastspielverpflichtungen mit zahlreichen Städten der Region von Düren bis Gelsenkirchen ein und war Bestandteil einer kulturpolitischen Debatte um die “Theaterplanwirtschaft”, wie die intensivierte Zusammenarbeit zwischen den Theatern der Region damals bezeichnet wurde.

1932, als der wirtschaftliche Bestand des Hauses in der Folge der Weltwirtschaftskrise auf das Höchste gefährdet war, gründeten die Stadt Köln und die Schauspielhaus Düsseldorf GmbH. auf Anregung des Kölner Oberbürgermeisters Konrad Adenauer das “Deutsche Theater am Rhein” mit einem Ensemble und zwei Spielstätten in Köln und Düsseldorf. Die nationalsozialistische Machtübernahme machte dieser Fusion ein Ende.

Immerhin stand die Erinnerung an dieses Modell Pate bei der Namensgebung der “Deutschen Oper am Rhein”, die seit 1956 ihre Funktionsfähigkeit als Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg unter Beweis stellt. Schon 1951 hatten sich die Städte Krefeld und Mönchengladbach zur ersten und dauerhaftesten Theatergemeinschaft zusammengefunden.

Fusionsplänen der nordrhein-westfälischen Kultusministerin Christine Teusch auf der Rheinschiene erteilten 1949 die aufgebrachten Theaterleiter, darunter Gustaf Gründgens, eine Absage.

Inzwischen versorgen vier Landestheater die nicht theatertragenden Städte Nordrhein-Westfalens von Castrop-Rauxel, Detmold, Dinslaken und Neuss aus. Letzteres begann seine Arbeit bereits 1925 als „Rheinisches Städtebundtheater“.

9. Dreimal Schauspielhaus Düsseldorf ─ 1905, 1951, 1970

Als das Schauspielhaus Düsseldorf 1905 als reines Privattheater von Louise Dumont und Gustav Lindemann eröffnet wurde, stand man dieser Initiative zunächst kritisch gegenüber. Gerade der Westen des Reiches erschien als theaterfremd, und die Presse verwies auf eine Reihe rheinischer Großstädte, die über kein stehendes Theater verfügten. 1904 waren gerade die Theater von Dortmund und Krefeld eröffnet worden. Für Gustav Lindemann erschien nach den Gründungsplänen von Louise Dumont in St. Petersburg (1899) sowie der gemeinsamen für Weimar und Darmstadt (1903/1904) die Standortwahl Düsseldorf folgerichtig. Als „Schreibtisch des Ruhrgebiets“ bot sein bevölkerungsreiches Umland ein Publikum aus wissenschaftlich-technischer und verwaltungstechnischer Intelligenz, das neue kulturelle Bedürfnisse versprach.

Neben dem Stadttheater waren als weitere ernsthafte Konkurrenz die „Festspiele des Rheinischen Goethe-Vereins“ zu beachten, die seit 1899 alljährlich unter der Protektion von Mitgliedern der kaiserlichen Familie in den Theaterferien im Stadttheater veranstaltet wurden. Seit dem Beginn der 1890er Jahre schufen städtebauliche Veränderungen am südlichen Ende der Königsallee die Grundlage für die Ansiedlungsmöglichkeiten für verschiedene Restaurants, Hotels, Varietés und Ähnliches mehr. Die wirtschaftlich-technisch bedingte Verlegung des Elberfelder und des Köln-Mindener Bahnhofs aus dem Bereich der Innenstadt machten den Platz frei für den expandierenden, profitträchtigen, auf modernen gesellschaftlichen Entwicklungen beruhenden Unterhaltungsbetrieb.

Ein weiterer wichtiger Innenstadtbereich konnte für die Neugestaltung der Stadt erschlossen werden, als 1898 die Verlegung eines in Düsseldorf ansässigen Husarenregiments an den Stadtrand abgeschlossen war. Im Bereich zwischen der Königsallee und der Kasernenstraße entstanden zahlreiche Verwaltungs- und Kulturbauten. In diesem Bebauungsplan fand auch das Schauspielhaus mit Baukosten von 530.000 Mark seinen Platz. 500.000 Mark wurden dabei durch ein städtisches Darlehen abgedeckt. In der das Theater tragenden Gesellschaft hatten Dumont und Lindemann gegenüber den Mitgliedern angesehener rheinischer Familien die Kapitalmehrheit und damit auch die Stimmenmehrheit im Aufsichtsrat inne.

Aus einem Wettbewerb, bei dem die Pläne Hermann vom Endts (1861–1939) und Martin Dülferts in der engeren Wahl lagen und Henry van de Veldes (1863-1957) Weimarer Entwurf schnell durchfiel, gingen die Entwürfe Bernhard Sehrings (1855-1932) siegreich hervor. Obwohl Sehring seinem Stil treu blieb, muss das Schauspielhaus als die am wenigsten gelungene Bauaufgabe bezeichnet werden.

Probe zu Richard II. mit Saladin Schmitt (rechts). (Stadt Bochum, Pressestelle)

Das Theatergebäude Sehrings war durch die völlige optisch-stilistische Trennung von Bühnen- und Zuschauerhaus gekennzeichnet. Das 28 Meter hohe Bühnenhaus war im Stil der zeitgenössischen Fabrikarchitektur mit Türmen und Zinnen burgartig gestaltet. Davor lag der niedrige Zuschauer- und Eingangsbereich, der mit seinen zwei Frontseiten im Louis-Seize-Stil errichtet worden war. Eleganz und Gediegenheit wurden der Gestaltung des Zuschauerraumes bestätigt. Der Zuschauerraum wies nur eine geringe Tiefe auf. Die amphitheatralische Gestaltung der Ränge und der Verzicht auf Logen signalisierten die Abkehr vom am höfischen Theater orientierten „Rangtheater“. Bei nahezu 1.000 Plätzen konnte ein „intimer“ Charakter für den Zuschauerraum gewahrt werden, Sicht und Akustik waren auf allen Plätzen gleich gut. Die technischen Möglichkeiten der 15 Meter breiten, 18 Meter tiefen Bühne wurden durch eine Drehbühne von 14 Meter Durchmesser erhöht, die nach „Größe und Eigenart“ als erste in Deutschland bezeichnet wird.

Blick auf den Bühnentrakt an der Kasernenstraße, um 1930, Foto: Julius Söhn. (Stadtarchiv Düsseldorf, 026_540_009)

1932 starb Louise Dumont 70-jährig. Mit Beginn der Spielzeit 1933/1934 wurde das Schauspielhaus durch Verpachtung der Schauspielhaus GmbH an die Stadt Düsseldorf zur dritten Spielstätte der Städtischen Bühnen. Bei Luftangriffen im Sommer 1943 wurde das Gebäude stark beschädigt. Nur Garderobenräume, die nach dem Krieg von zurückkehrenden Schauspielern als Wohnung genutzt wurden, und Teile der Fassade blieben erhalten. Trotz der Wiederaufbaupläne des Architekten Philipp Wilhelm Stang (1901-1983) wich das Theater 1952 einem Bürogebäude. Die das Schauspielhaus Düsseldorf tragende GmbH war bereits aufgelöst.

An seine Erfahrungen als Schauspieler und Regisseur des Schauspielhauses in den Jahren 1928 bis 1933 konnte Wolfgang Langhoff (1901–1966) als erster Nachkriegsintendant der Städtischen Bühnen anknüpfen, als er 1945 aus dem Schweizer Exil nach Düsseldorf zurückkam. Gustaf Gründgens, sein Nachfolger seit 1947, bekannte sich zeit seines Lebens zu den prägenden Einflüssen, die er 1919-1920 auf der Hochschule für Bühnenkunst des Schauspielhauses Düsseldorf erfahren hatte. Sein Wunsch nach künstlerischer und organisatorischer Unabhängigkeit führte 1951 zur Gründung der Neuen Schauspiel GmbH durch den Deutschen Gewerkschaftsbund, die Stadt Düsseldorf und das Land Nordrhein-Westfalen. Die beiden letzteren teilen sich heute die Kosten für den laufenden Betrieb des auf Gründgens‘ Vorschlag „Düsseldorfer Schauspielhaus“ benannten Theaters hälftig. Damit war das Sprechtheater aus dem Verband der Städtischen Bühnen ausgegliedert und wurde von Gustaf Gründgens als „Geschäftsführer“ geleitet.

Seinen Standort fand das Düsseldorfer Schauspielhaus im Theaterviertel Düsseldorfs am südlichen Ende der Königsallee. Den Bau stellte die Stadt zur Verfügung. 1924 waren die Räume des Varieté- und Volkstheaters „Groß Düsseldorf“ auf dem Gelände des 1899/1900 errichteten „Artushofes“ zum Kleinen Haus der Städtischen Bühnen umgebaut worden. Für die Einrichtung des Schauspielhauses an der Jahnstraße wurden 1951 die Kriegsschäden hastig beseitigt. Der schmucklos gestaltete Zuschauerraum spiegelte den provisorischen Charakter der Baumaßnahme. In seinem Abschiedsbrief an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Neuen Schauspiel GmbH., den Regierungsrat Kurt Baurichter (1902-1974), nahmen 1955 die Klagen über den „Stall“ und die „Scheune“ und die Bevorzugung der Oper breiten Raum ein.[8] Trotz der Klassifizierung des Theatergebäudes als „Mittelbühne“ (kleiner als eine „Vollbühne“ ab 150 Quadratmeter) stand das Düsseldorfer Schauspielhaus unter Gustaf Gründgens und seinem Nachfolger Karl-Heinz Stroux im Zentrum des nationalen und internationalen Theaterlebens. Gustaf Gründgens verließ Düsseldorf 1955, Stroux folgte ihm im Intendantenamt.

Schon seit Beginn seiner Intendanz bemühte sich Stroux, die Stadt von einem Neubau zu überzeugen. 1959 erfolgte ein internationaler Wettbewerb, aus dem der Düsseldorfer Architekt Bernhard Pfau (1902-1982) als Sieger hervorging; 1965 wurde die Grundsteinlegung begangen. Im Umfeld der Eröffnung des neuen Düsseldorfer Schauspielhauses im Januar 1970 kam es zu Demonstrationen und Störaktionen. Das Gebäude mit seinem abweisenden Äußeren wurde als Symbol eines elitären Kulturverständnisses verstanden und lautstark seine Beseitigung gefordert. Nach anfänglichen Schätzungen von 25 Millionen DM stiegen die endgültigen Kosten auf 41 Millionen DM.

Hinter den gerundeten, metallverkleideten Fassaden wurden zwei Spielstätten eingerichtet. Der holzverkleidete, schlichte Zuschauerraum des Großen Hauses mit einem Fassungsvermögen von 1.000 Plätzen steigt stark an und wurde als Ausdruck eines neuen demokratischen Gesellschaftsbildes ohne Logen oder Ränge gebaut. Die größte Entfernung zur Bühne beträgt 29 Meter. Der Charakter des Saales wird durch die an Wand und Decke umlaufenden, flach gebogenen Lamellen aus Vogelaugenahorn bestimmt. Nach dem Umbau 2011 umfasst das Große Haus nur 100 Plätze weniger und bietet bessere Sichtmöglichkeiten.

Das „Kleine Haus“ ist als Studio- oder Experimentierbühne geplant und lässt sich als Arena-, Guckkasten- oder Raumbühne mit bis zu 300 Plätzen einrichten. Die unterschiedlichen Beziehungen zwischen Bühne und Zuschauer sollen unterschiedliche Wirkungsmöglichkeiten der Aufführungen erzielen.

10. Rheinische Theaterarchitekten

10.1 Carl Moritz (1863-1944)

Blick in den Zuschauerraum des Schauspielhauses, um 1937, Foto: Julius Söhn. (Stadtarchiv Düsseldorf, 026_540_008)

Das zerstörte Schauspielhaus nach dem Bombenangriff vom 12.6.1943. (Stadtarchiv Düsseldorf, 125_220_002)

10.1.1 Köln 1902

Nach der Niederlegung der Stadtmauer ab 1880 war mit der Neustadt ein Innenstadtbereich entstanden, der auch neue Möglichkeiten für die kommunale Infrastruktur bot. Im Mai 1898 wurde ein Theaterneubau am Habsburger Ring zwischen Aachener Straße und Richard-Wagner-Straße beschlossen. Den Architektenwettbewerb gewann der in Köln als Stadtbauinspektor beim städtischen Hochbauamt tätige Carl Moritz. Nach seinem Entwurf entstand ein Gebäude im Neobarock-Stil der 1878 eröffneten Dresdener Semper-Oper, dem mit Restaurant und Gartenterrasse zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten hinzugefügt wurden. Das 1902 fertiggestellte Haus verfügte über 1.800 Plätze, die Baukosten betrugen 3,9 Millionen Mark.

Das Hauptgebäude, dessen halbrunde Stirnseite zum Ring gewandt war, war mit zahlreichem skulpturalem Schmuck versehen. Mit Moritz‘ erstem Theaterbau war eine eigene, sich dem Jugendstil annähernde Entwicklung erkennbar. Das Innere war mit einer breiten Eingangshalle, einem stilvollen Zuschauerraum und einem weitläufigen, zweigeschossigen Foyer aufwendig gestaltet. Wände und Decken waren mit Gemäldezyklen und symbolischen Darstellungen versehen. Die Innenarchitektur beruhte auf eigenständigeren Formen; die sparsame Verwendung von ornamentalem Schmuck wich von der Gestaltung vergleichbarer Bauten ab.

Die beiden städtischen Bühnen firmierten zuerst als „Vereinigte Stadttheater“, ab der Spielzeit1906/1907 als Opern- und Schauspielhaus wurden aber von einem Pächter gemeinsam geführt. Im neuen Theater wurden arbeitsteilig nun vor allem Oper und Drama, im „alten“ Haus in der Glockengasse Schauspiel und Operette aufgeführt. Den Betrieb beider Häuser übernahm Julius Hofmann (1840–1910), der bisherige Direktor des Schauspielhauses. Da Theaterbetriebe mittlerweile als einträgliche Unternehmen galten, übernahm Hofmann die Leitung zunächst als Pächter auf eigene Rechnung. Weil jedoch schon bald die beiden Häuser durch das Entstehen von neuen Vergnügungsstätten wie Varietés und Kinos weniger Zuspruch erfuhren, wurden die städtischen Bühnen ab 1905 subventioniert.

Moritz hat in seiner Laufbahn sieben Theater entworfen, das letzte 1913 für Stralsund. Im Anschluss an seinen Kölner Bau entwickelte er eine Theorie der theatralischen Kommunikation, die sich mit den Vorstellungen deckte, die Louise Dumont und Gustav Lindemann mit ihrem Düsseldorfer Projekt verfolgten. In seiner programmatischen Abhandlung „Vom modernen Theaterbau“ von 1906 wandte er sich gegen die illusionistische Bühnenästhetik und propagierte stattdessen den Zuschauer als theatralischen Mitschöpfer.

In Köln wurden beide städtischen Theater 1943 und 1944 mehrfach durch Fliegerbomben beschädigt. Obwohl das Opernhaus nach dem Krieg genügend Substanz aufwies, wurde es 1958 endgültig niedergelegt. Steine des Gebäudes fanden ihre Verwendung in der Kirche Neu-St. Alban und in den Wohnungen der Nachbarschaft. Ab August 1945 fanden Aufführungen in der Aula der Universität statt. Der vereinfachte szenische Aufwand wurde als „Kölner Studiostil“ bekannt. Im Rautenstrauch-Jost-Museum wurden die bis 1994 genutzten „Kammerspiele“ eingerichtet.

Das Kölner Opernhaus am Habsburgerring, 1904. (Gemeinfrei)

10.1.2 Barmen (heute Stadt Wuppertal) 1905

1905 entstand nach Entwürfen des Kölner Architekten Carl Moritz das Stadttheater Barmen. Die Finanzierung des 2 Millionen Mark teuren Baus erfolgte wie so oft in dieser Zeit in Form einer Private-Public-Partnership. Die Stadt, die Stadttheater Aktiengesellschaft und die Bürgerschaft teilten sich die Kosten. Dieser Bau wurde gegen Ende des Zweiten Weltkrieges bei einem Luftangriff schwer beschädigt. Nach dem Wiederaufbau wurde er 1956 wiedereröffnet. Das Haus wurde 2003 geschlossen, von 2006 bis 2009 durch die Stadt Wuppertal grundlegend saniert und am 18.1. 2009 wiedereröffnet.

10.1.3 Düren 1907

Um 1900 galt Düren als eine der wohlhabendsten Städte Deutschlands. Die Stiftung öffentlicher Bauten durch örtliche Industrielle trug dem gesteigerten Selbstbewusstsein Rechnung. Der Dürener Fabrikant Eberhard Hoesch (1827–1907) stellte 500.000 Mark für den Neubau eines Theaters zur Verfügung. Bis dahin wurde Theater in den Sälen der örtlichen Gaststätten gespielt. Das Stadttheater Düren wurde 1905-1907 nach Plänen des Kölner Architekten Carl Moritz erbaut. Es bildete mit dem von Leopold Hoesch (1820–1899) gestifteten Kunstmuseum (eröffnet 1905) ein Bauensemble. Die Ruinen des 1944 zerstörten Theaters wurden 1952 abgetragen.

Das im Jugendstil erbaute Theater bot 700 Besuchern Platz. Die Bühne war 20 Meter breit und 28 Meter tief. Neben einem großzügigen Foyer gehörten Büros, Garderoben, Magazine, eine Requisitenkammer und Werkstätten zum Theaterbau. Das Haus verfügte über kein eigenes Ensemble und wurde von Theatern aus der Region, unter anderem dem Schauspielhaus Düsseldorf, bespielt. 1908-1918 übernahm Düren Opernaufführungen vom Krefelder Stadttheater. 1920-1922 war Düren Sitz der Rheinischen Landesbühne GmbH.

1938-1944 leitete Erna Schiefenbusch (1905–1944) das Theater, dessen Programm und Ensemblearbeit überregionale Beachtung fand.

10.2 Ernst Huhn (1894–1964)

10.2.1 Bad Godesberg 1952

Bad Godesberg (heute Stadt Bonn) war während des Zweiten Weltkrieg weitgehend von Zerstörungen verschont geblieben und zu diesem Zeitpunkt noch selbständige Stadt. Statt einer Stadthalle entschied man sich für einen Theaterbau, der aber bereits mit einer Kinoanlage ausgestattet wurde. Als Architekt wählte man den als Kino-Architekten bekannten Ernst Huhn. Die Eröffnung erfolgte 1952 in Anwesenheit von Bundespräsident Theodor Heuss (1884-1963, Bundespräsident 1949-1959). Das Godesberger Haus war das erste neugebaute Theater nach dem Krieg. Der Zuschauerraum verfügte über 700 Sitzplätze und die kinotypischen Logen an der Rückseite des Zuschauerraums. Bei Umbauten 1967 wurde die Platzzahl reduziert.

Die repräsentative Schaufront ist mit Bändern aus schlitzartig anmutenden Fenstern gestaltet. Die abgerundeten Gebäudeecken erinnern entfernt an Henry van de Veldes Kölner Werkbund-Theater von 1914. Es ist ein typisches Beispiel für die „Notarchitektur“, wie sie auch Wilhelm Riphahn für Köln 1946 und 1947 im Stadtgarten und Volksgarten plante. In der Begründung zum Antrag auf Denkmalschutz heißt es: „Der gestaffelte Theaterbau mit flach ausgebildeten Dächern ist charakteristisch für die Bauweise und formale Gestaltung einer fortschrittlich geprägten Architekturauffassung der Nachkriegszeit.“[9] Seit 2015 ist das Godesberger Haus die Hauptspielstätte für das Schauspiel Bonn.

Ansicht des Barmener Opernhauses (heute Stadt Wuppertal), 5.7.2018. (CC BY-SA 4.0 / Atamari)

10.2.2 Remscheid 1954

1951 entschied der Rat der Stadt Remscheid, das Stadttheater an einem neuen Standort wieder aufzubauen. Mit seinem Godesberger Bau als Beispiel fiel die Wahl auf Ernst Huhn. Unter Einbeziehung von Mauerresten des kriegszerstörten Gesellschaftshauses "Concordia" wurde 1953 mit den Bauarbeiten begonnen.

Die Entscheidung für einen Theaterneubau vor Wohnungs- und Verwaltungsbau spiegelt den hohen Stellenwert des Theaters und dessen Bedeutung für die Remscheider Bevölkerung. Die Eröffnung des Theaters erfolgte1954. Im September 2001 wurde das Theater nach einem der bekanntesten deutschen Bühnenbildner des 20. Jahrhunderts, dem aus Remscheid stammenden Teo Otto (1904-1968) umbenannt.

Das Teo-Otto-Theater zählt zu den qualitätvollen Leistungen der Architektur der 1950er Jahre in Remscheid. Das Raster der Werksteinfassade gliedert in sachlicher Form den zentralen zweigeschossigen Mittelbau. Die seitlichen Nebengebäude sind durch ihre geringere Höhe erkennbar. Aus der geraden Flucht ragen das Vordach, das Traufgesims und die hohe Fenstergruppe des oberen Foyers über die Fassade hinaus.

Ansicht des Remscheider Theo-Otto-Theaters, 14.11.2015. (CC BY-SA 3.0 / Michael Kramer)

10.2.3 Düsseldorf 1955

Das ungenügende Platzangebot und das als unbefriedigend empfundene historische Erscheinungsbild, das sich immer noch im Zustand der eiligen Wiederherrichtung von 1944 befand, machten für die Kulturverwaltung einen Umbau des historischen Stadttheaterbaus von 1875 notwendig. Erste Überlegungen dazu reichten bis in das Jahr 1951 zurück.

Mit dem Projekt waren der Leiter des städtischen Hochbauamtes Professsor Julius Schulte-Frohlinde (1894–1968) sowie Professor Paul Bonatz (1877–1956), die beide wegen ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit im „Düsseldorfer Architektenstreit“ 1952 kritisiert wurden, als Architekten betraut. Wegen seiner Erfahrungen mit den ersten Nachkriegstheaterbauten zog man Ernst Huhn hinzu. Während der Zuschauerraum und die Foyers komplett abgerissen wurden, blieb das Bühnenhaus weitgehend im Zustand der 1880er Jahre. Die endgültigen Kosten betrugen 15 Millionen DM.

„Die Fassaden des Theaters, die an den Seiten mit dem Blaßrot unreifer Himbeeren eine ungewöhnliche Farbtönung erhielten, reizten das literarische Kabarett von Düsseldorf, das ‚Kom(m)ödchen‘, in Anspielung auf die Kriegsschäden des früheren Hauses zu der Bemerkung, das Äußere der neuen Oper könne ‚durch Artilleriebeschuß nur gewinnen‘.“[10]

Während das Äußere des Gebäudes die Handschrift Huhns trägt und über eine „streng symmetrische, kubische Fassade, die durch schmale hochrechteckige Fenster und Fenstergruppen im angedeuteten Rastersystem geöffnet ist“, verfügt und an die „kleine Schwester“ in Remscheid erinnert, knüpft der Zuschauerraum „einerseits an die traditionalistische Monumentalarchitektur der dreißiger und vierziger Jahre an,“ wie sie die städtischen Architekten Bonatz und Schulte-Frolinde vertraten, „verband diese aber in den geschwungenen Formen der Treppen und Balkone des Foyers mit den typischen Elementen der Nachkriegszeit.“[11] Bei der Eröffnung nahm der Oberbürgermeister ein Wort der Enttäuschung aus der Presse als Bekenntnis der Landeshauptstadt auf: „Solide Repräsentation.“

10.3 Gerhard Graubner (1899-1970)

Stadttheater Düsseldorf (heute Opernhaus), 18.5.2019. (CC BY-SA 4.0 / Jula2812)

10.3.1 Krefeld 1963

Der baltendeutsche Architekt Gerhard Graubner war am Wiederauf- und Neubau einer Reihe deutscher Theater beteiligt. Nach einer bewegten Geschichte, in die auch die britische Besatzungsarmee involviert war, erhielt Gerhard Graubner 1963 den Auftrag, das von Eugen Bertrand 1949-1952 gebaute Theater fertigzustellen. 1950 hatten die Städte Krefeld und Mönchengladbach einen Theatervertrag unterzeichnet, der die eigenständigen Bühnen der Städte zu den „Vereinigten Städtischen Bühnen Krefeld und Mönchengladbach“ zusammenführte.

Das Theater mit seinem markanten Kupferdach und der mit prismenartigen Fenstern aufgebrochenen Front weist eine dreifache Staffelung in Höhe und Breite auf, die ebenso wie die Gestaltung der Decke des Zuschauerraums Graubners Markenzeichen wurde.

Stadttheater Krefeld, 23.3.2015. (CC BY-SA 4.0 / Alice Wiegand)

10.3.2 Trier 1964

Obwohl Graubner bei dem Wettbewerb 1959 nur den fünften Platz erreichte, erhielt er den Bauauftrag für das Trierer Stadttheater, das 1962-1964 entstand. Graubner galt zu diesem Zeitpunkt bereits als „Theaterkonfektionär“. Für Trier hatte er seine Bochumer Idee aufgegriffen, den eisernen Vorhang vor den Orchestergraben zu verlegen und damit Bühne und Zuschauerraum enger auf einander zu beziehen. Bühnenrahmen und Portaltürme können in den Schnürboden hochgezogen und damit die Bühne erweitert werden. Die Wirkung der Zuschauerraumdecke wird durch akustisch notwendige Einbauten beeinträchtigt.

10.3.3 Wuppertal 1966

1964-1966 wurde das Schauspielhaus Wuppertal in einem aufgelassenen Gewerbegebiet nach den Plänen von Gerhard Graubner erbaut. Die dreifach in Höhe und Breite gestaffelten Baukörper steigen vom Talgrund in die Höhe und spiegeln den geologischen Verlauf. Die Betonung der Breite erreicht eine raumgreifende, repräsentative Wirkung. Die internationale Forschung nimmt den Bau als Graubners „most sophisticated“ Projekt wahr. Die Pina-Bausch-Stiftung bezeichnet Graubners Baukonzept als „introvertiert“. Auffällig ist wie bei vielen zeitgenössischen Theaterbauten eine abweisende, nach innen gerichtete Wirkung.

Im Erdgeschoss nimmt eine breite, verglaste Eingangshalle um einen Atriumgarten den Besucher auf. Der Zuschauerraum, der sich durch eine gekrümmte Außenfront erkennen lässt, liegt zurückversetzt über dem Erdgeschoss. Darüber erhebt sich das Bühnenhaus als kubischer Block. Zuschauerraum und Bühnenhaus werden nach oben durch schmale Fensterbänder abgeschlossen, die die weißen Außenflächen gliedern.

Seit 2000 steht das Theater unter Denkmalschutz. Seine Nutzung als Schauspielhaus und zuletzt als Spielstätte des Tanztheaters wurde aufgrund der Haushaltslage 2013 eingestellt.

11. „Kultur statt Fassade“ – Theater schließen, abreißen oder erhalten?

2018 wurde der deutschen Theater- und Orchesterlandschaft von der UNESCO der Status als „immaterielles Kulturerbe“ verliehen. Die Tatsache, dass weder die Theater, der antragstellende Verband, der „Deutsche Bühnenverein“, noch die nationalen und internationalen Einrichtungen der UNESCO auf die Einhaltung aller für den Status als immaterielles Kulturerbe maßgeblichen Kriterien Wert gelegt haben, lässt an der Ernsthaftigkeit der Maßnahme zweifeln. Im „Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes“ von 2003 gehören zur Erhaltung „Maßnahmen zur Sicherstellung des Fortbestandes … einschließlich der Ermittlung, der Dokumentation, der Forschung, der Sicherung, des Schutzes, der Förderung, der Aufwertung, der Weitergabe … der Neubelebung …“ (Art. 2, Abs. 3).

War in den 1950er und 1960er der Umgang mit dem theatralischen Erbe eine selbstverständliche Verpflichtung der theatertragenden (meist) öffentlichen Körperschaften, so zeigt unter anderem das Wuppertaler Beispiel eine neue Haltung der Politik.

Während der Bund die Kommunen aufforderte, Kultur und Kultureinrichtungen zu erhalten, gerieten in den 2010er Jahren mehr und mehr Kommunen ohne ausgeglichenen Haushalt unter die Haushaltssicherung der Regierungspräsidenten und versuchten die „freiwilligen“, das heißt nicht gesetzlich verpflichtenden Leistungen zu reduzieren.

Das Trierer Dreispartenhaus-Theater am Augustinerhof, 18.5.2007. (CC BY-SA 3.0 / Stefan Kühn)

Aber selbst „reiche“ Kommunen sind vor solchen Debatten nicht gefeit, wie das Kölner und das Düsseldorfer Beispiel zeigen „Die Zeit“ fasste seinerzeit zusammen: „Düsseldorfs Opernhausneubau, der jetzt eröffnet wurde, ist der fast reaktionär anmutende Gegensatz zu dem bisher konsequentesten Vorstoß in Neuland, der in Köln als „Großes Haus“ schon unter Dach ist.“[12]

2006 hatte die Stadt Köln entschieden, das renommierte Operngebäude von 1957 zu sanieren und das Schauspielhaus von 1962 - beide von Wilhelm Riphahn entworfen - abzureißen und neu zu bauen. Dabei ging es nicht nur um Kultur, sondern um ökonomische Begehrlichkeiten, handelte es sich bei dem Grundstück um ein sogenanntes „Filetstück“ städtischer Liegenschaften, dessen renditelose Nutzung einigen Lokalpolitikern ein Dorn im Auge war. Erst ein Bürgerbegehren unter der Überschrift „Mut zur Kultur, Inhalt statt Fassade“ konnte 2010 die Zerschlagung des Bauensembles verhindern. Nun überschlagen sich die Nachrichten über Kostensteigerungen und Planungsfehler, so dass sich ein Ende des Projektes und der Nutzung der Interimsspielstätten „Staatenhaus“ und „Depot1 und 2“ noch nicht seriös benennen lässt.

Als 2016 die Generalsanierung des Düsseldorfer Schauspielhauses anstand, brachte der Düsseldorfer Oberbürgermeister Vorschläge ins Gespräch, wie Kosten dafür einzusparen wären: vom Abriss des denkmalgeschützten Baues und dem Wiederaufbau nach den originalen Plänen, über eine Umnutzung („Kongresszentrum oder Ähnliches“) bis zur langfristigen Vermietung an einen Musical-Betreiber. Das Schauspielhaus sollte dauerhaft in seinem 2008 eröffneten Proben- und Technikzentrum „Central“ untergebracht werden. Die Szenarien zeigten immerhin so viel Wirkung, dass 2017 eine Initiative „Schauspielhaus 2020“ die Hälfte der Sanierungskosten für die „öffentlich zugänglichen Bereiche“ Eingang, Foyer und Toiletten aufbrachte und der Stadt ihre Verpflichtung zur Unterhaltung des Gebäudes teilweise abnahm. Andreas Rossmann resümierte in der FAZ: „Das öffentliche Gut Theater – hier ist es dabei, ein Klubgut zu werden.“[13] „Glücklicherweise braucht man jetzt, wenn man über Theater-Angelegenheiten schreiben will, nicht zuvor den Nutzen des Theaters beweisen“, schrieb Anton Fahne 1864 in seiner Begründung für den Neubau des Stadttheaters in Düsseldorf.[14] Heute werden Kultur und das Theater als deren Teil nicht als gesellschaftlicher Wert in der kommunalen Gemeinschaft, sondern nur als Mittel des Stadtmarketings angesehen. Politiker, die sich häufig über den Werteverfall in der Gesellschaft beklagen, stellen aber ohne Hemmungen kulturelle Werte in Frage und entwerten durch solche Debatten die Kultur einmal mehr.

Das zynische Ausspielen der Kosten für Museen und Theater gegen Schulen und Kindergärten übersieht den Wert und die Bedeutung kultureller Einrichtungen und ihrer Arbeit für die gesellschaftliche „Daseinsvorsorge“.

Literatur

Kursiv = Kurzzitierweise

Bertig, Rudolf, Theaterbauten der Rheinprovinz in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Aachen 1976.

Buck, Elmar/Vogelsang, Bernd, Theater seit dem 18. Jahrhundert (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande. Beiheft XII/2), Köln 1989.

_ Buck, Inge_ (Hg.), Ein fahrendes Frauenzimmer. Die Lebenserinnerungen der Karoline Schulze-Kummerfeld 1745-1815, München 1994.

_ Dumont_, Louise, Vermächtnis - Reden und Schriften, hg. v. Gustav Lindemann, 2. Auflage, Köln 1957.

_ Fahne_, Anton, Kurze Begründung eines Theater-Neubaues in Düsseldorf, Düsseldorf 1864.

_ Graminäus_, Diederich, Beschreibung// derer// Fürstlicher Güligscher [et]c.// Hochzeit/ so im jahr Christi tausent fünffhun-//dert achtzig fünff/ am sechszehenden Junij// vnd nechstfolgenden acht tagen/ zu// Düsseldorff mit grossen freu-//den/ Fürstlichen Triumph// vnd herrligkeit ge-//halten wor-//den, Cöln 1587, Faksimile-Ausgabe Düsseldorf 1982.

Graubner, Gerhard, Theaterbau - Aufgabe und Planung, München1968.

_ Gründgens_, Gustaf, Briefe, Aufsätze, Reden, hg. v. Rolf Badenhausen u. Peter Gründgens-Gorski, Hamburg 1967.

_ Immermann_, Karl Leberecht, Briefe, hg. v. Peter Hasubek, 3 Bände, München/Wien 1978-1987.

Immermann, Karl Leberecht, Düsseldorfer Anfänge. Maskengespräche, in: Immermann, Karl Leberecht, Werke in fünf Bänden, hg. v. Benno von Wiese, Band 4: Autobiographische Schriften, Frankfurt a.M. 1973.

Kühn-Steinhausen, Hermine, Der Briefwechsel der Kurfürstin Anna Maria Luise von der Pfalz, in: Düsseldorfer Jahrbuch 40 (1938), S. 15-256.

Meiszies, Winrich (Hg.), Jahrhundert des Schauspiels. Vom Schauspielhaus Düsseldorf zum Düsseldorfer Schauspielhaus, Düsseldorf 2006.

Moritz, Carl, Neue Theaterkultur. Vom modernen Theaterbau (= Flugblätter für künstlerische Kultur, Heft 1–6), Stuttgart 1906.

Wittsack, Richard, Immermann als Dramaturg, Berlin 1914.

Das Kölner Opernhaus vor Renovierungsbeginn, 2010. (CC BY-SA 4.0 / Raimond Spekking)

- 1: Dumont, Vermächtnisse, S. 112.

- 2: Vgl. Graminäus, Beschreibung.

- 3: Vgl. Buck, Inge, Frauenzimmer.

- 4: Gründgens, Briefe, S. 245.

- 5: Immermann, Briefe, Band 2, S. 50.

- 6: Immermann, Werke, Band 4, S. 623.

- 7: Wittsack, Immermann, S. 2.

- 8: Gründgens, Briefe, S. 245.

- 9: Untere Denkmalbehörde der Stadt Bonn, 2008.

- 10: Fassaden in ungewöhnlicher Farbtönung. Düsseldorfer Opernhaus wiedereröffnet / Platzzahl erhöht, unbekannter Presseausschnitt 22.4.1956.

- 11: Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege Düsseldorf.

- 12: Johannes Jacobi, Die Zeit Nr. 17,1956.

- 13: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 28.9.2017.

- 14: Fahne, Begründung, S. 3.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Meiszies, Winrich, „Deutsches Theater am Rhein“. Landmarken des rheinischen Theaters aus zwei Jahrtausenden, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/deutsches-theater-am-rhein.-landmarken-des-rheinischen-theaters-aus-zwei-jahrtausenden/DE-2086/lido/5fc4ccba3b8050.31115340 (abgerufen am 23.04.2024)