Zu den Kapiteln

1. Einleitung

Der größte Teil der deutschen Jungen und Mädchen gehörte während der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft von 1933 bis 1945, freiwillig oder durch Zwang, der Hitlerjugend (HJ) an. Schon früh hatte die nationalsozialistische Führung erkannt, dass ihre Zukunft in der Jugend lag. Diese sollte im Geist der neuen Zeit weltanschaulich erzogen und körperlich wehrhaft gemacht werden. Vielfältige Angebote, wie Heimabende, Fahrten und Lager, schufen - zunächst - ein Klima von Gemeinschaft, Kameradschaft und Geborgenheit. Propaganda in Presse, Rundfunk und Film taten ein Übriges. Der Grundsatz Jugend muss von Jugend geführt werden, gab angepassten Jugendlichen die Möglichkeit, Führer in der Hitlerjugend zu werden und andere fast gleichaltrige Jugendliche zu befehligen. Erst viel später erkannten die Jungen und Mädchen, dass sie - mit Diensten und Pflichten überhäuft - ihrer Jugend beraubt und für einen sinnlosen Krieg missbraucht worden waren. Heute sieht sich diese Jugend, oft zu Unrecht, in der öffentlichen Diskussion einer Mitschuld unterworfen, die sie zu Erklärungsversuchen - Schuldeingeständnissen oder Rechtfertigungen – veranlasst.

Die meisten diese Zeit betreffenden Autobiografien spiegeln die Auseinandersetzung der Autoren und Autorinnen mit ihrer damaligen Rolle. Das gilt auch für die Kölner Zeitzeugen und –zeuginnen, die von dem Verfasser interviewt worden sind. Dem kanadischen Historiker Michael Hans Kater (geboren 1937) ist unbedingt zuzustimmen, wenn er bei HJ-Führern insoweit eine Schuld sieht, als sie den Kindern „bewusst nationalsozialistische Werte vermittelten und sie dadurch zu Rassenhass und Kriegslüsternheit aufstachelten“. Der ehemalige Reichsjugendführer Baldur von Schirach (1907–1974) übernahm zwar im Nürnberger Prozess 1945/1946 die Verantwortung für die Erziehung der Jugend, wies aber den Vorwurf des englischen Anklagevertreters, er habe Millionen deutscher Kinder verdorben, zurück. Auch von Schirachs Nachfolger Artur Axmann (1913–1996) stand für die Irreführung der Jugend nicht ein. Noch Tage vor Kriegsende ließ er von Hitlerjungen strategisch wichtige Brücken in Berlin schützen, um sich selbst absetzen zu können.

2. Entstehung und Organisation

Am 18.3.1922 gründete Adolf Hitler (1889–1945) den Nationalsozialistischen (NS) - Jugendbund, aus dem über die Schilljugend und die Großdeutsche Jugendbewegung die Hitlerjugend hervorging. Ihren Namen erhielt sie auf Vorschlag des Herausgebers des antisemitischen Wochenblattes Der Stürmer, Julius Streicher (1885–1946), mit Einverständnis Hitlers. Erste Mädchengruppen innerhalb des NS-Jugendbundes gab es seit 1923. Diese sogenannten Schwesternschaften wurden 1927 erstmalig als Mädchengruppen der HJ bezeichnet und 1930 in Bund Deutscher Mädel in der HJ (BDM) umbenannt. Organisatorisch war die Hitlerjugend der Schutzabteilung (SA) unterstellt und fungierte als deren Jugendkampftruppe. Reichsführer der Hitlerjugend war zuerst Kurt Gruber (1904–1943), dann Adrian von Renteln (1897–1946). Am 1.11.1931 übernahm der erst 24-jährige Baldur von Schirach die neue Dienststelle Reichsjugendführer der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). Mit der Leitung des BDM beauftragte er Elisabeth Greiff-Walden, die noch im Laufe des Jahres durch Lydia Gottschewski (1906-1989) ersetzt wurde. Kurz nach der „Machtergreifung“ Adolf Hitlers am 30.1.1933 wurde die Unterstellung der HJ unter die SA aufgehoben, die Hitlerjugend neu organisiert und von 1935 an zu einer Gliederung der NSDAP erklärt. Die bis dahin existierenden verschiedenen Jugendverbände wurden nacheinander in die Hitlerjugend eingegliedert beziehungsweise verboten. Die Einbeziehung der Jugendverbände brachte der Hitlerjugend im Jahre 1933 einen außergewöhnlichen Mitgliederzuwachs, von knapp 108.000 Ende 1932 auf rund 2,3 Millionen Ende 1933.

Von 1936 an wurden die 10-jährigen Jungen jeweils am 19. April eines Jahres, dem Vortag von Hitlers Geburtstag, in das Jungvolk, die Unterorganisation der Hitlerjugend, aufgenommen. Sie hatten aus diesem Anlass die Verpflichtung abzugeben: „Ich verspreche, in der HJ allzeit meine Pflicht zu tun in Liebe und Treue zum Führer und unserer Fahne.“ Als Mitglied des Jungvolks waren sie Pimpfe. Vom 15. Lebensjahr an trat der Pimpf vom Jungvolk zur HJ beziehungsweise das Jungmädel zum BDM über, was wiederum mit einer feierlichen Verpflichtung verbunden war. Die Entwicklung der Hitlerjugend fand ihren vorläufigen Abschluss in dem "Gesetz über die Hitler-Jugend" vom 1.12.1936. Das Gesetz bestimmte die HJ neben Elternhaus und Schule zum selbstständigen Erziehungsträger der Jugend. Den Erziehungsauftrag erhielt der Reichsjugendführer der NSDAP, der damit offiziell zum Jugendführer des Deutschen Reiches aufstieg und die Stellung einer obersten Reichsbehörde einnahm. Die Auffassung von Schirachs, mit dem Gesetz sei der Kampf um die Einigung der deutschen Jugend beendet, traf allerdings nicht zu; erst durch die beiden Durchführungsverordnungen von März 1939 wurde die Jugenddienstpflicht rechtlich begründet und die Zwangsmitgliedschaft in der Hitlerjugend vom 10. Lebensjahr an festgeschrieben. Die Hitlerjugend setzte die Jugenddienstpflicht für alle 10- bis 18-jährigen Jungen und Mädchen wenn nötig mithilfe der Polizei durch. Diese wurde mit der "Verordnung zur Jugenddienstpflicht" von November 1942 offiziell ermächtigt, gegen Jugendliche, die die Verordnung missachteten, vorzugehen und Geld- oder Haftstrafen zu verhängen. Dass nicht alle Jugendlichen von der HJ beziehungsweise dem BDM erfasst wurden, zeigt der ständige Kampf der HJ-Führung gegen rebellische Jugendgruppen, wie zum Beispiel die Kölner „Edelweißpiraten“.

Der aus der Arbeiterklasse stammende Artur Axmann löste im August 1940 Baldur von Schirach als Reichsjugendführer ab. Reichsreferentinnen für den Bund Deutscher Mädel waren von 1934 bis 1936 Trude Bürkner-Mohr (1902-1989) und ab 1937 Jutta Rüdiger (1910-2001).

Die offizielle Gründungsfeier der Kölner Hitlerjugend fand am 28.4.1932 in der Stadtschänke, Antonsgasse, statt. Der Kreis der Gründungsmitglieder muss sehr klein gewesen sein, denn anlässlich eines Besuches Baldur von Schirachs führte die HJ am 4.2.1933 einen Werbemarsch durch Köln durch. Gebietsjungvolkführer Ernst Ullanowski konnte Ende 1933 stolz verkünden, dass das Jungvolk im Jahre 1933 im Gebiet Mittelrhein von 150 auf 40.000 Jungen angewachsen war. Das war wohl weniger auf die Werbemaßnahmen als vielmehr auf die auch in Köln sich zeigenden Auswirkungen der Zerschlagung der bestehenden Jugendverbände zurückzuführen. Die steigende Mitgliederzahl brachte es mit sich, dass in allen Kölner Stadtteilen Heime hergerichtet, requiriert oder neu gebaut wurden. Beispielsweise renovierte die Hitlerjugend die Kellerräume des Gymnasiums am Hansaring, besetzte die Severinstorburg, beschlagnahmte das Jugendheim der Sozialistischen Arbeiterjugend in Dünnwald oder baute in Zollstock und Mülheim neue Häuser. Im Jahre 1939 standen der HJ in Köln 315 Heime zur Verfügung.

Mit Wirkung vom 1.7.1933 an wurde die Hitlerjugend neu gegliedert.

Deutsches Jungvolk: Jungen von 10 – 14 Jahren,

Hitlerjugend: Jungen von 14 – 18 Jahren,

Jungmädel (Küken ab 1931): Mädel von 10 – 14 Jahren,

Bund Deutscher Mädel: Mädel von 14 – 17 Jahren,

BDM-Werk Glaube und Schönheit (ab 1.1.1938): Mädel von 17 – 21 Jahren.

Das gesamte Deutsche Reich war 1940 in fünf Obergebiete, 42 Gebiete und 223 Banne eingeteilt. Ein Gebiet entsprach einem NSDAP-Gau. Zum Obergebiet 3 – West gehörte unter anderem das Gebiet (der Gau) Köln-Aachen. Es bestand nach mehreren Umorganisationen seit dem 1.1.1937 aus 16 Bannen beziehungsweise Jungbannen. In Köln gab es für die HJ und das Deutsche Jungvolk je drei Banne: Bann Köln-Ost, Bann Köln-Nord und Bann Köln-Süd. Jeder Bann hatte fünf Unterbanne beziehungsweise Stämme. Der Bann Köln-Ost war beispielsweise unterteilt in die Unterbanne: Poll, Höhenberg, Kalk, Mülheim und Stammheim. Der Unterbann in Kalk bestand aus vier Gefolgschaften, eine Gefolgschaft beziehungsweise ein Fähnlein aus drei oder vier Scharen beziehungsweise Jungzügen. Im Bann Köln-Süd gab es in Zollstock drei Fähnlein und An den Siebenburgen unterhielt das Fähnlein 13 drei Jungzüge.

Kölner BDM-Mädel auf Fahrt, 1938. (Privatbesitz Willi Spiertz)

3. Jugenderziehung

Die NS-Führung sah es als eine ihrer wichtigsten Aufgaben an, die gesamte Jugend entsprechend der nationalsozialistischen Staatsidee körperlich, geistig und sittlich zu erziehen. Erziehung in diesem Sinne war ohne zeitliche Begrenzung. Sie sollte die Schulzeit überdauern und sogar das ganze Leben erfassen. Hitler sprach es in seiner im Völkischen Beobachter abgedruckten Rede am 2.12.1938 in Reichenberg deutlich aus:

„Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als deutsch denken, deutsch handeln. Und wenn nun dieser Knabe und dieses Mädchen mit ihren zehn Jahren in unsere Organisationen hineinkommen und dort nun so oft zum erstenmal überhaupt eine frische Luft bekommen und fühlen, dann kommen sie vier Jahre später vom Jungvolk in die Hitlerjugend, und dort behalten wir sie wieder vier Jahre, und dann geben wir sie erst recht nicht zurück in die Hände unserer alten Klassen- und Standeserzeuger, sondern dann nehmen wir sie sofort in die Partei oder in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS, in das NSKK und so weiter. Und wenn sie dort zwei Jahre oder anderthalb Jahre sind und noch nicht ganz Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst und werden dort wieder sechs und sieben Monate geschliffen, alle mit einem Symbol, dem deutschen Spaten. Und was dann nach sechs oder sieben Monaten noch an Klassenbewußtsein oder Standesdünkel da oder da noch vorhanden sein sollte, das übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behandlung auf zwei Jahre. Und wenn sie dann nach zwei oder drei oder vier Jahren zurückkehren, dann nehmen wir sie, damit sie auf keinen Fall rückfällig werden, sofort wieder in SA, SS und so weiter. Und sie werden nicht mehr frei, ihr ganzes Leben.“

Die Ziele der nationalsozialistischen Erziehung waren damit umrissen. Der Weg dorthin führte über die weltanschauliche Schulung und die körperliche Ertüchtigung, die neben der sogenannten Kulturarbeit den Jugendlichen an den Heimabenden eintrainiert wurden.

3.1 Der Heimabend

Der Heimabend fand einmal wöchentlich, in der Regel mittwochs, für die Dauer von zwei Stunden statt. Hinzu kam in Form des Sportdienstes die körperliche Ertüchtigung an einem anderen Wochentag. Der Heimabend, so der Westdeutsche Beobachter, sei „einzig und allein Waffenschmiede und Vorbereitungszeit für den politischen Kampf im grauen Alltag“. Die Teilnahme an den Heimabenden und am Sportdienst war Pflicht. „Wir hatten Antreten“ und „Wir nannten das Appell“, erinnerten sich die Kölner Zeitzeuginnen.

Der Heimabend wurde in den HJ-Heimen oder sonstigen dafür zur Verfügung stehenden Räumen abgehalten. In ihnen hatten Ordnung und Disziplin zu herrschen. Dafür sorgte die "Benutzungsordnung für HJ-Heime", die unter anderem das Hausrecht und die Sauberkeit regelte, zum Beispiel: „Jedem Jungen bzw. Mädel ist klar, daß das Heim kein Rummelplatz ist, sondern eine Dienststelle der Hitlerjugend“. Für die Ausgestaltung des Heimraumes galt, dass das Bild des „Führers“ im Mittelpunkt des Raumes zu stehen hatte. Während des Heimabends war der Dienstanzug zu tragen. Die Hitlerjugend trug in Anlehnung an die SA braune Uniformen, das Jungvolk war schwarzbraun uniformiert. Hinzu kamen Koppel, Dreiecktuch mit Lederknoten, Schulterriemen und als Kopfbedeckung Mütze beziehungsweise Schiffchen. Die Mädchen trugen zu einem blauen Rock eine weiße Bluse mit Halstuch und Knoten, weiße Söckchen, braune Schuhe und eine braune Kletterweste. Das Tragen von Schmuck wie Halsketten, langen Ohrringe oder Armreifen war verboten. Wie ernst die HJ-Führung ihre Uniformvorschriften nahm, zeigt sich darin, dass sie für die Dauer des Kölner Karnevals ein absolutes Uniformverbot für HJ und BDM verhängte.

„Während der Pimpf mehr spielerisch in die Forderungen des Gemeinschaftslebens hineinwächst, ist die körperliche Ertüchtigung und weltanschauliche Schulung des Hitlerjungen schon die Vorbereitung für seine volle Wehrfähigkeit“, formulierte Reinhold Sautter 1942 in seinem Buch „Hitler-Jugend“. Die sogenannte weltanschauliche Schulung während des Heimabends war Grundlage für die gesamte Erziehung der Hitlerjugend. Der Führer des Gebietes Köln-Aachen wies mit Gebietsbefehl vom 20.1.1941 darauf hin, dass die weltanschauliche Schulung auf keinen Fall zu kurz kommen darf und mindestens eine Stunde wöchentlich abzuhalten sei. Hinter dem Begriff der weltanschaulichen Schulung versteckte sich die Vermittlung der nationalsozialistischen Ideologie. Der Erziehungspolitiker des „Dritten Reiches“, HJ-Bannführer Rudolf Benze (geboren 1888), brachte es auf den Punkt: „Zwei Gebote gelten für das Leben und die Erziehung jedes Deutschen: ‚Deutschland, Deutschland über alles’ und ‚Ich bin nichts, mein Volk ist alles!’“

Die Reichsjugendführung gab zur einheitlichen Gestaltung der weltanschaulichen Schulung "Blätter für die Heimabendgestaltung" heraus. Diese enthielten genaue Anleitungen für die Durchführung des Heimabends und erschienen vierzehntägig. Die Themen waren dem Jahreslauf und dem Alter der Jugendlichen angepasst. Für das Gebiet Köln-Aachen gab zum Beispiel der Führerdienst für den Monat Februar 1939 als Themen für die Hitlerjugend vor: 75 Millionen Deutsche leben auf 550.000 qkm und Deutschland war größer. Eingeleitet wurde die weltanschauliche Schulung in der Regel mit einem kurzen politischen Wochenbericht, in dem die aktuellen Ereignisse anhand von Zeitungsausschnitten erörtert wurden. Es folgten kleine Vorträge über deutsche Geschichte, Rassehygiene und das deutsche Bauerntum. Ferner erhielten die Jugendlichen von ihren Führern Aufgaben für die Heimabendgestaltung. Beispielsweise sollten sie etwas über den „Märtyrer der HJ“, Herbert Norkus (1916–1932), der als Hitlerjunge von Kommunisten ermordet worden war, erzählen. Die älteren Jugendlichen hörten die "Stunde der jungen Nation", die mittwochs 30 Minuten lang über alle deutschen Sender ausgestrahlt wurde.

Die körperliche Ertüchtigung umfasste die Grundschule der Leibesübungen. Für die Jungen bedeutete das Bodenturnen, Freiringen, Boxen, Kurzstrecken-, Gelände- und Hindernislauf, Hoch- und Weitsprung, Kugelstoßen, Keulenwurf und Schwimmen, damit „der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank .., flink wie [ein] Windhund, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl“ sei, wie Adolf Hitler es formulierte. Für die Mädchen galt das Wort der BDM-Reichsreferentin Trude Bürkner-Mohr: „Straff, aber nicht stramm - herb, aber nicht derb.“ Dementsprechend bestand die BDM-Körperschule aus Übungen mit Ball und Seil, Turnen, Bewegungsspielen, Lauf, Wurf, Sprung, Schwimmen, Rollschuhlaufen und Wandern. Der Mädchensport sollte den Körper der Mädchen stählen, denn nur gesunde Frauenkörper könnten die Erhaltung der deutschen Rasse garantieren, so die BDM-Führung.

Einen wesentlichen Teil der körperlichen Ertüchtigung bildete die Wehrertüchtigung. Sie erstreckte sich auf den Geländedienst und die Schießausbildung. Frei nach dem Motto Jeder Junge muß geländegängig werden! bestand der Geländedienst aus Beschreiben und Beurteilen des Geländes, Seh- und Hörübungen, Kartenkunde, Orientierung im Gelände, Skizze zeichnen, Entfernungsschätzen, Kompassbenutzung, Tarnen und Täuschen. Die Schießausbildung begann bei den elfjährigen Jungen, die mit dem Luftgewehr l_iegend aufgelegt_ und liegend freihändig auf Scheiben schossen, und setzte sich bei den älteren Hitlerjungen im Schießen mit dem Kleinkalibergewehr stehend freihändig fort. Nach Meinung des Abteilungsleiters in der Reichsjugendführung, Helmut Stellrecht (1898-1987), sollte jedem deutschen Jungen schon ab zehn Jahren die Büchse „so selbstverständlich in der Hand liegen wie der Federhalter“.

Die körperliche Ertüchtigung bereitete auf die Pimpfen- beziehungsweise Jungmädelprobe vor, die neben sportlichen Leistungen von den Jungen die Teilnahme an einer Fahrt, die Kenntnis des "Horst-Wessel"- beziehungsweise des "Fahnenliedes" der HJ und des Schwertwortes des Jungvolks (Jungvolkjungen sind hart, schweigsam und treu. Jungvolkjungen sind Kameraden. Des Jungvolkjungen Höchstes ist die Ehre) verlangte. Für die Mädchen waren außer den sportlichen Leistungen und der Teilnahme an einer Fahrt Geschicklichkeitsübungen gefordert (zwei Rollen vorwärts, danach Aufstehen ohne Hilfe der Hände, zwei Rollen rückwärts, durch ein springendes Seil laufen). Nach der Pimpfenprobe erhielten die Jungen ein Fahrtenmesser mit der Aufschrift Blut und Ehre und die Mädchen nach der Jungmädelprobe das Halstuch mit Knoten zur Uniform.

Die zahlreichen Fahrten (Wochenend- und Großfahrten) und Lager waren unzertrennbar mit den Themenbereichen der Heimabende verbunden. Hier konnten die Jungen und Mädchen störungsfreier als an den Heimabenden ohne jede Kontrollfunktion des Elternhauses beeinflusst werden. In den Lagern regelte eine Lagerordnung die genaue Einhaltung militärischer Disziplin, von der Ausrichtung der Zelte bis zum Wachdienst. Es gab einen Lagerleiter, Geldverwalter, Schreib-, Geräte- und Verpflegungswart sowie eine Zelt- und Wachordnung. Das Lager konnte nur mit Urlaubsschein verlassen und der vereinbarten Parole betreten werden. Dennoch haben die Kölner Zeitzeugen und -zeuginnen die Fahrten und Lageraufenthalte in positiver Erinnerung behalten. Der Interviewpartner Hans St. berichtete von einem Lagererlebnis besonderer Art: „Wir sind im Lager gewesen, an der Agger. Dort war ein großes Zeltlager, sechs Wochen lang. Ich suchte mir einen Platz, da sagte der Fähnleinführer, komm leg’ dich hier neben mich. Nachts hat er mich befummelt.“ Hans St. war nicht der Einzige, der solcherart belästigt wurde. Allein in Köln sind für das Jahr 1934 17 Fälle nachgewiesen, in denen sittliche Verfehlungen an Hitlerjungen vorgekommen sind. Mit Schreiben vom 26.8.1935 zeichnete die Staatspolizeistelle Köln ein erschütterndes Bild sittlicher Verfehlungen im Jungvolk der HJ, indem sie dem Oberpräsidenten der Rheinprovinz neun entsprechende Vernehmungsprotokolle aus nur zwei Tagen zur Kenntnis brachte. Für die Reichsjugendführung war Homosexualität eine Form der Entartung und galt als 'Volkszerstörung' und asoziale Erscheinung.

Kölner BDM-Mädel beim Ernteeinsatz, 1941. (Privatbesitz Willi Spiertz)

Neben der weltanschaulichen Schulung und der körperlichen Ertüchtigung war die kulturelle Arbeit weiterer Bestandteil des Heimabends, wobei Lesen, Erzählen, Singen, Spielen und Werken im Mittelpunkt standen. So sollten die Jugendlichen mit den Kulturwerken des deutschen Volkes vertraut gemacht werden. Welche Bedeutung Reichsjugendführer Artur Axmann dem beimaß, machte er mit folgender Aussage deutlich: „Je tiefer die Jugend in die heiligen Bereiche der deutschen Kultur einzudringen vermag, um so entschlossener wird sie auf dem Schlachtfeld in Deutschland die Heimat ihrer Seele zu verteidigen wissen.“ Der Einfluss auf die Schrifttums-, Film-, Rundfunk- und Musikarbeit sind Beispiele für die NS-Kulturarbeit. Es wurden geschichtliche Gedenktage, Reichssportwettkämpfe, Reichsmusiktage, Reichstheatertage und der Reichsberufswettkampf gefeiert. Das sogenannte HJ-Feierjahr hatte folgenden Verlauf: 24.1. Blutopfer/Märtyrer“ Herbert Norkus, 30.1. Tag der Machtergreifung, 20.4. Führers Geburtstag, Aufnahmetag in die HJ, 1.5. Tag der Arbeit, Mai Tag der deutschen Mutter (Mutterkreuzverleihung), 21.6. Sommersonnenwende, September Tag des Bauern/ Erntedankfest, November Gedenktag der „Toten der Bewegung“, Hitler-Putsch, Dezember Wintersonnenwende. Darüber hinaus sah die örtliche HJ-Führung immer wieder Anlässe zu Feiern und Kundgebungen. In Köln beispielsweise die "Woche der HJ" oder die "Woche der Pimpfe und Jungmädel", die Einweihung des Gauhauses der HJ in der Quentelstraße und seine Taufe auf den Namen „Schirach-Haus“, die Massenkundgebung der HJ, des Jungvolks und des BDM im Juni 1934 auf dem Neumarkt, die Feierstunde anlässlich des Abmarsches einer Abordnung der HJ zum Reichsparteitag nach Nürnberg am 21.8.1935 auf dem Rathausplatz oder die Übergabe der ältesten HJ-Fahne des Rheinlandes durch Stabsführer Hartmann Lauterbacher (1909–1988) im Januar 1937 im Gürzenich.

Die NS-Jugendführung behauptete, mit ihrer Schrifttumsarbeit das 'gute' Buch fördern zu wollen. Dafür präsentierte sie das Jugendschriftenverzeichnis "Das Buch der Jugend". Mit Beiträgen in Tageszeitungen und Zeitschriften wie "Der Pimpf", "Die Hitlerjugend", "Junge Welt", "Wille und Macht", "Das Deutsche Mädel", "Das Junge Deutschland", "Jugend und Heimat" und "Die junge Dorfgemeinschaft" baute sie die Jugendpresse praktisch zu ihrem Monopol aus.Die NS-Jugendführung behauptete, mit ihrer Schrifttumsarbeit das 'gute' Buch fördern zu wollen. Dafür präsentierte sie das Jugendschriftenverzeichnis "Das Buch der Jugend". Mit Beiträgen in Tageszeitungen und Zeitschriften wie "Der Pimpf", "Die Hitlerjugend", "Junge Welt", "Wille und Macht", "Das Deutsche Mädel", "Das Junge Deutschland", "Jugend und Heimat" und "Die junge Dorfgemeinschaft" baute sie die Jugendpresse praktisch zu ihrem Monopol aus.

Vorlese- und Erzählabende hatten das Erlebnis der Gemeinschaft zu stärken, den Sinn für 'gute' Bücher zu wecken und die rhetorische Ausdruckskraft der Jugendlichen zu schulen. Grundlage für das freie Erzählen war an erster Stelle das Märchen, das nach Meinung der Reichsjugendführung in seiner Schlichtheit und Anspruchslosigkeit am besten das Bild der deutschen Volksseele wiedergab.

Es gab keine Veranstaltung der Hitlerjugend, bei der nicht gesungen wurde, sei es beim Sport, Wandern, Feiern oder am Heimabend. Außerdem wird viel gesungen, selten schön, doch meistens grell, denn das stärkt die schwachen Lungen und dazu das Trommelfell, heißt es ironisch in einem Jungvolklied. Das zeigt, welche Bedeutung die Nationalsozialisten dem Singen beimaßen. Das Liedgut der Hitlerjugend lässt sich in drei Kategorien einteilen: das Kampflied, das politische Lied sowie das Volkslied. An erster Stelle stand das Kampflied, wie beispielsweise das von Baldur von Schirach getextete „Unsre Fahne flattert uns voran“ oder das berühmt-berüchtigte Lied des völkisch - nationalistischen Dichters und HJ-Bannführers Hans Baumann (1914–1988) „Es zittern die morschen Knochen“ mit dem Vers „Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt“. Neben das Kampf- und das politische Lied trat das Volkslied, in dem alte Volks- und Wanderweisen wieder auflebten. Das entsprach der NS-Ideologie von Volk und Brauchtum. Im Eigenverständnis der Kölner Zeitzeugen und Zeitzeuginnen hatten alle Lieder einen unpolitischen Charakter.

Die Interviewpartner und -partnerinnen erzählten mit Begeisterung auch von ihren Bastelnachmittagen, an denen sie Spielzeug für kinderreiche Familien herstellten. Nach Kriegsbeginn half diese Arbeit, den Ausfall der Spielzeugindustrie zu kompensieren. Stolz verkündete der "Westdeutsche Beobachter", dass die Hitlerjugend des Gaues Köln-Aachen für Weihnachten 1942 insgesamt 198.934 Spielzeuge und 12.000 Bleisoldaten hergestellt habe. Zum Weihnachtsfest 1943 konnte Oberbannführer Werner Wallrabe auf dem Kölner Neumarkt in den Ruinen eines früheren Kaufhauses verkünden, dass HJ und BDM 45.000 Spielzeuge für Kölner Kinder produziert hätten.

Auch der Jugendfilm war in den Dienst der HJ gestellt. In den Jugendfilmstunden wurden Filme wie "Der Marsch zum Führer", "Glaube und Schönheit" und vor allem "Hitlerjunge Quex" gezeigt. Dieser Film, ausgestattet mit dem Prädikat künstlerisch besonders wertvoll, diente in hervorragender Weise der Vereinnahmung der deutschen Jugend für die NS-Ideologie. Die Rundfunkarbeit der Hitlerjugend bestand in der Gestaltung des Schulfunks und in der wöchentlichen "Stunde der Nation", die zu hören für HJ-und BDM-Mitglieder Pflicht war. In der Sozialarbeit stellte sich die HJ-Führung den Jugendlichen als umfassende Fürsorgeinstitution dar. Berufsberatung, Arbeitsschutz, Jugendschutz, Jugendvertretung in Betrieb und Schule, all das waren ihre Arbeitsfelder.

Entsprechend der HJ-Parole Ihr habt die Pflicht, gesund zu sein, verfügte die Reichsjugendführung ab 1938 jährliche Gesundheitsappelle. Die Untersuchungsergebnisse wurden in einen Jugendgesundheitsbogen eingetragen, der Grundlage für den Gesundheitspass der HJ war. Das Ziel aller Gesundheitsmaßnahmen galt wehrpolitischen Gesichtspunkten beziehungsweise dem Erhalt der Rasse.

Weiterer Aspekt der Heimabende waren die Ordnungsübungen. Der Ordnungsdienst sollte die Hitlerjungen zur Manneszucht, zum Gehorsam und zur Unterordnung erziehen und lehren, Kommandos zu befolgen. Die Ausbildungsvorschriften der Hitlerjugend unterschieden die Ankündigungskommandos, zum Beispiel Stillgestanden! und Rührt Euch!, von den Wendekommandos, wie Links/rechts um!, Hinlegen! und den Marschkommandos, beispielsweise Im Gleichschritt marsch!. Für die BDM-Mädel gab es zunächst ähnliche Kommandos, die dann später in Weisungen umbenannt wurden. Es gab die Weisungen Stillgestanden!, Mädel geht! oder Rechts/links wenden!. Bestandteil des Ordnungsdienstes war auch das Lernen des "Deutschen Grußes". Die Jugendlichen hatten durch Erhebung des rechten Armes und Anlegen der linken Hand an den Oberschenkel sowie dem Ruf „Heil Hitler!“ zu grüßen.

3.2 Die Sondereinheiten der HJ

Wie im gesamten Deutschen Reich, so bestand auch in Köln die Möglichkeit, Dienst in den Sondereinheiten der HJ zu verrichten. Bereits am 30.3.1933 meldete die "Kölnische Zeitung", dass die Hitlerjugend neben der Marine-Abteilung auch eine Fliegergruppe ins Leben gerufen habe, die über acht Segelflugzeuge und eine Werkstatt in Köln-Sülz verfüge. Unter der Leitung des Kriegsfliegers Heinz Vinke (1920–1944) wurde in Köln die erste HJ-Flieger-Schule Deutschlands gegründet. Sie bildete zunächst 50 Jungen theoretisch und im Bau von Segelflugmodellen und Segelflugzeugen aus. Die selbst gebauten Segelflugzeuge wurden am 30.4.1933 auf dem Kölner Neumarkt auf die Namen Adolf Hitler, Hermann Göring und Herbert Norkus getauft. Am gleichen Tag wurde die Gebietsflieger-Vorschule I der Kölner Hitlerjugend eröffnet. Für die praktische Flugausbildung entstand in Quittelsbach (Eifel) die Fliegerschule I.

Allen Kölner Marine-HJ-Einheiten standen die Bootshäuser der Marine-HJ des Bannes Köln-Süd (217) am Rhein bei Rodenkirchen zur Verfügung.

Am 30.8.1934 rief die Gebietsführung Köln-Aachen, Abteilung Motorsportausbildung, alle interessierten Jungen über 16 Jahre zum Beitritt in die Motor-HJ auf. Die kommenden Meldefahrer der Kölner Motor-HJ wurden - wie auch anderswo - theoretisch und motortechnisch ausgebildet. Bereits am 8.11.1935 konnten 50 ausgebildete Hitlerjungen feierlich auf dem Neumarkt in das Nationalsozialistische Kraftfahrerkorps eingegliedert werden. Im Gebiet Köln-Aachen gehörten 1938 4.000 Jungen der Motor-HJ an.

Zur allgemeinen Übersicht des Nachrichtendienstes veranstaltete die Gebietsführung Köln-Aachen Ende März 1934 eine Einführungsveranstaltung für die Kölner Nachrichten-HJ. Auf einer Tagung der Nachrichten-HJ im Juni 1939 in Köln gab der Gebietsinspekteur die Richtlinien über die Ausbildung im Rahmen der vormilitärischen Ertüchtigung bekannt, wobei er besonders die kameradschaftliche Zusammenarbeit der Nachrichten-HJ mit der Nachrichten-SA hervorhob.

Bereits seit Mai 1933 bestand in Köln eine Reiter-HJ. Am 20.9.1933 rief der "Westdeutsche Beobachter" interessierte Hitlerjungen im Alter von 16 bis 18 Jahren auf, sich zum Appell der Reiter-HJ in der Dürener Straße 400 bei Major Kurt Lotz (1912–2005) zu melden. Anfangs lieh die Reiter-HJ ihre Pferde bei der Kölner Reiter-SA, aber schon im November 1933 konnte sie sich öffentlich bei Behörden, Landwirten und Fuhrunternehmern bedanken, die Reit- und Zugpferde zur Verfügung gestellt hatten. Im Januar 1935 überließ die Stadt Köln der Reiter-HJ einen Teil der sich im Verfall befindlichen Artillerie-Kaserne in Köln-Riehl, in der die Reiter-HJ sich notdürftig eine Reithalle und Unterkünfte für Pferde und Wachmannschaft herrichtete. Zu diesem Zeitpunkt war sie rund 50 Mann stark, die sich zu je acht Jungen den Wachdienst teilten. Während des Wachdienstes, der jeweils eine Woche dauerte, schliefen die Jungen in der Kaserne und verrichteten dort - neben ihrer Schul- oder Berufsausbildung - Stall-, Küchen- und Hausdienst. Mit der Rheinlandbefreiung 1936 musste die Reiter-HJ die Riehler Kaserne an die Reichswehr abgeben und siedelte in das leer stehende, ebenfalls verfallene Gut Petershof nach Köln-Müngersdorf um. Neben den Hitlerjungen war hier noch Platz für 60 Pimpfe, die die HJ im Wachdienst unterstützten.

HJ-Feldschere gab es in Köln seit Anfang 1934. Unter Leitung des Bannarztes von Bann 16 (Köln-Ost) trafen sich etwa 15 Kölner Jungen regelmäßig im Evangelischen Krankenhaus in Kalk. Dort erwarben sie medizinische Grundkenntnisse, insbesondere in Erster Hilfe.

Mit Wirkung vom 1.5.1934 an wurde im gesamten HJ-Obergebiet West ein Streifendienst, gekennzeichnet mit schwarzer Armbinde und dem gelben Aufdruck HJ-Streifendienst, als HJ-Sonderheit eingerichtet, der als Nachwuchsorganisation für SS und Polizei gedacht war.

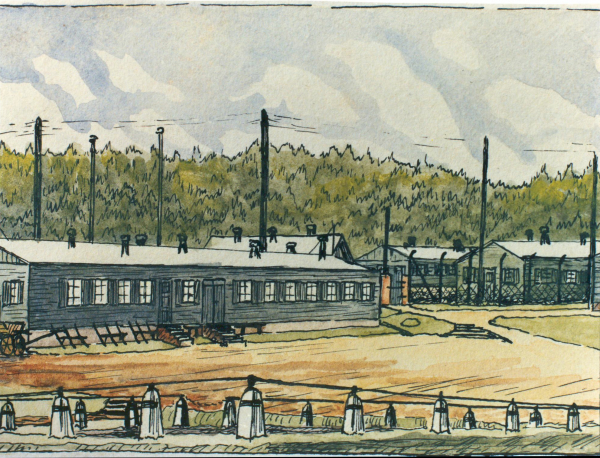

3.3 Das Wehrertüchtigungslager

Im Mai 1942 erhielt die Hitlerjugend eine weitere Aufgabe: Die vormilitärische Jugenderziehung in Wehrertüchtigungslagern. Die bisherige Ausbildung im Schieß- und Geländedienst reichte den nationalsozialistischen Machthabern zur Vorbereitung auf den Kriegseinsatz nicht aus. Zu diesem Zweck wurden im Gau Köln-Aachen die 16- bis 18-jährigen Jungen in Wochenendschulungen zusammengefasst und im Gelände- und Schießdienst sowie im Kartenlesen ausgebildet. Aufgabe dieser vormilitärischen Jugenderziehung, an der bis Ende Oktober 1939 im Gau Köln-Aachen etwa 18.000 Hitlerjungen teilgenommen hatten, sollte vor allem sein, der Wehrmacht gut vorgebildete junge Menschen zur Verfügung zu stellen. Die Ausbildung fand als Teil der Jugenddienstpflicht während dreiwöchiger Kurse in neu errichteten Wehrertüchtigungslagern der Hitlerjugend statt. Alle 17- und 18-jährigen, ab 1943 auch alle 16-jährigen und ab 1944/1945 sogar die 15-jährigen Jungen, bereiteten sich nunmehr in kasernierten Kursen auf den soldatischen Einsatz in jugendgemäßer Form, so der "Westdeutsche Beobachter", vor.

Im HJ-Gebiet Köln-Aachen eröffnete Gebietsführer Heinz Hohoff (1910–1943) am 11.5.1942 im ehemaligen Arbeitsdienstlager Schleiden mit 200 Teilnehmern den ersten Lehrgang zur Wehrertüchtigung. Er betonte, sein größter Stolz sei, „am Ende dieses Jahres dem Führer die restlose Vorausbildung aller Siebzehnjährigen in der Wehrertüchtigung melden zu können“. Im Lager trugen die Jungen ihre HJ-Uniform und während des Geländedienstes das Drillichzeug der Wehrmacht. Es war strenge Disziplin einzuhalten, leichte Übertretungen der Lagerordnung wurden hart bestraft, mit Zurechtweisung vor der Front, Verbot der Teilnahme an besonderen Veranstaltungen, Ausgangsverbot bis zu einer Woche oder Stubenarrest bis zu drei Tagen. Wichtigster Teil der Wehrertüchtigung war der Geländedienst. Die Jungen sollten lernen, erteilte Aufträge genau auszuführen und sich gewohnheitsmäßig richtig zu verhalten. Im Einzelnen sah der Geländedienst Geländebeschreibung, Seh- und Hörübungen, Kartenkunde, Skizzenzeichnen, Entfernungsschätzen, Tarnen, Meldewesen, Spähdienst, Sicherung, Dunkelheitsübung, Bewegung nach Zeichen und Kompass, Geländespiel, Ordnungsübungen sowie Keulenzielwurf vor. Im Schießdienst wurden die Jungen konventionell am Kleinkalibergewehr ausgebildet. 1943 plante Heinrich Himmler (1900-1945) aus den Absolventen der Wehrertüchtigungslager eine SS-Panzerdivision Hitler-Jugend zu rekrutieren. An der Invasionsfront im Juni 1944 blieben von etwa 10.000 17- bis 18-jährigen Jungen, nur 600 übrig.

3.4 Weitere HJ- und BDM-Dienste

Außer den schon beschriebenen hatten die Jungen und Mädchen in der Hitlerjugend eine Vielzahl weiterer Dienste zu verrichten. Da sind zunächst die Sammlungen zu nennen. Für das Winterhilfswerk (WHW) und die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) wurde Geld erbettelt sowie für die deutsche Wirtschaft Rohmaterial gesammelt, wie Altpapier, Altmetall, Lumpen, Flaschen, Flaschenkorken, Silberpapier oder Knochenreste. Mit Kriegsbeginn weiteten sich die Sammlungen unter anderem auf Tee- und Heilkräuter, Beeren, Pilze, Fallobst, Laub, Bucheckern, Eicheln, Kastanien und sogar ausgekämmte Frauenhaare aus. Die befragten Zeitzeugen und -zeuginnen erinnerten sich noch recht gut an ihre Sammeleinsätze. Inge F. erzählte: „Da ging man überall rund fürs Winterhilfswerk, für verschiedene Anlässe, und das fand ich toll und hab’ auch die Büchse immer sehr voll gehabt, sodass ich den ersten Preis gekriegt habe.“

Daneben stand als wichtiger Dienst der Ernteeinsatz. Galt es zunächst, den Bauern bei anhaltendem Regenwetter bei der Ernteeinbringung zu helfen, weitete sich der Ernteeinsatz zum Pflichtdienst für alle Schüler und Schülerinnen vom 10. Lebensjahr an aus. Ab 1942 ging es nach der "Verordnung zum Kriegseinsatz der Jugend" in geschlossenen Schulklassen zur Sicherung der Ernährung des deutschen Volkes zum Erntedienst. Am 27.2.1943 beorderte die HJ-Führung des Gaues Köln-Aachen 117.540 Jungen und Mädchen zur Bestellung der Felder in den Großraum Köln.

Nach der Devise nur gestaltete Freizeit ist wirkliche Freizeit, vervollständigte eine Reihe weiterer Dienste die Inanspruchnahme fast der gesamten Freizeit der Jugendlichen: Polizei-, Feuerwehr- und Streudienste sowie Urlaubsvertretungen bei den Kommunen, Post- und Bahndienst, ferner Verpflegungsausgabe und Austragen von Gestellungsbefehlen für die Wehrmacht, um nur einige zu nennen. Hinzu kamen die Soldatenbetreuung (beispielsweise Lazarettbesuche, Feldpostbriefe schreiben, Strümpfe stopfen) und die _BDM-Nachbarschaftshilf_e beziehungsweise der HJ-Ehrendienst für Kinderreiche, Alte und Soldatenfrauen. Alle diese Aufgaben, die Reichsjugendführer Axmann mit Front und Jugend gehören zusammen rechtfertigte, machten den HJ- und BDM-Dienst zur lästigen Pflichtübung und ließen die anfängliche Begeisterung in einen Unwillen der Jugend übergehen.

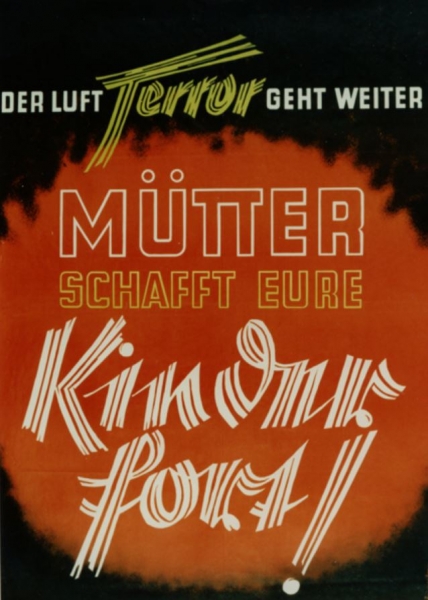

Mit Ausbruch des Krieges zeigte sich, dass sämtliche Dienste in der Hitlerjugend von Anfang an auf einen Krieg ausgerichtet waren. Unmittelbar nach Kriegsbeginn wurde eine Sonderabteilung Luftschutzhelfer-HJ gegründet. Alle Hitlerjungen, ab 1941 auch die Jungvolkjungen und Jungmädel, waren im Luftschutz-Selbstschutz zu unterweisen. Nach Fliegerangriffen hatten sie beim Löschen, bei der Bergung von Verwundeten und Toten (!), der Nachrichtenübermittlung und der Verpflegungsausgabe für Fliegergeschädigte zu helfen. Von Januar 1943 an machten die 15- bis 17-jährigen Schüler aus weiterführenden Schulen, kurz vor Kriegsende auch die Mädchen, Blitzmädel genannt, unter Aufsicht der HJ als Luftwaffenhelfer Dienst an den Flakbatterien. Mit Fortschreiten des Krieges sank die Altersstufe für die Wehrpflichtigen immer weiter, sodass schon 16-jährige Jungen zum regulären Wehrdienst oder zum Volkssturm einberufen wurden. Der Volkssturm, mit Führererlass vom 25.9.1944 befohlen, umfasste alle waffenfähigen Männer im Alter von 16 bis 60 Jahren. Diese sollten, mit Panzerfäusten und alten Gewehren ausgerüstet, die Heimat verteidigen.

Die vom Wehrdienst bis dahin verschonten Kölner Jungen wurden im Rahmen der Jugenddienstpflicht zum Baueinsatz Westwall herangezogen, wenig später auch die Mädchen, was bedeutete, dass sie Panzergräben und –sperren anzulegen hatten. Dazu mussten sie sich am 5.1.1945 auf der Berliner Straße in Köln-Mülheim melden. HJ-Oberbannführer Werner Wallrabe drohte allen, die sich verweigern sollten, Strafverfolgung an. In der letzten Phase des Krieges nahmen auf Befehl Axmanns Hitlerjungen, die zum Teil noch unter 14 Jahre alt waren, aktiv an den Abwehrkämpfen teil, ein Beweis dafür, dass der Krieg ohne Kindersoldaten nicht mehr zu führen war. Im März 1945 rief Axmann in Zusammenarbeit mit der SS die Hitlerjugend sogar zur Teilnahme an der Aktion Werwolf auf, um im Untergrund Sabotageakte ausführen zu lassen, ein eindeutiger Verstoß gegen die Genfer Konventionen. In Köln erschoss beispielsweise ein 17-jähriger Werwolf-Hitlerjunge hinterrücks einen ukrainischen Arbeiter, als dieser seine Notdurft verrichtete.

Kölner HJ-Musikzug, 1937. (Privatbesitz Willi Spiertz)

4. Das Landjahr

Im Gau Köln-Aachen bestanden mehrere Landjahrlager. Davon galten dem "Westdeutschen Beobachter" für die Jungen die Burg Hausen bei Heimbach und für die Mädchen das Lager bei Nideggen - beide in der Eifel - als besonders erwähnenswert, was aber nicht bedeutete, dass dort auch die Kölner Jugendlichen hingeschickt wurden. Ihre Einsatzorte sollten möglichst weit von der Heimat entfernt sein, damit der nationalsozialistische Einfluss ungestört blieb. Elternbesuche im Lager waren verboten und Heimaturlaub gab es nicht. Die Kölner Schüler und Schülerinnen wurden in erster Linie in den Bezirken Köslin, Stettin und Potsdam eingesetzt. „Mitten im schönen Pommernland ... liegen verteilt die Lager der Kölner Landjahrmädel“, schrieb der "Westdeutsche Beobachter". Die rechtliche Grundlage für die Einberufung zum Landjahr war das preußische Gesetz über das Landjahr. Das Gesetz verpflichtete alle Jugendlichen nach Ablauf der achtjährigen Schulpflicht zur Teilnahme am Landjahr. Das Protokoll der Lehrerkonferenz der Volksschule Siegburger Straße in Köln-Deutz vom 2.12.1935 vermerkt hierzu beispielsweise: „Das Landjahr ist nicht mit dem 9. Schuljahr oder einer Art Landhilfe zu verwechseln. Nur die körperlich und geistig besten Kinder werden ausgesucht, die bei der Rückkehr die Keimzellen ihrer Organisation werden sollen.“ Das Landjahr dauerte acht Monate und umfasste den Zeitraum vom 15. April bis 15. Dezember. Von 1935 an wurden jährlich 30.000 Jungen und Mädchen in die Landjahrlager beordert. Das NS-Regime sah sich vor die Aufgabe gestellt, einerseits den allgemeinen Arbeitsmarkt zu entlasten, indem es für möglichst viele Jugendliche den Eintritt in den Beruf hinausschob, und andererseits den Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft einzudämmen.

Im HJ-Gebiet Köln-Aachen gab es 16 Landdienstlager, in die je Lager mit 60 bis 80 Jungen beziehungsweise Mädchen untergebracht wurden. Es herrschte strenge militärähnliche Disziplin. Beim Besuch des Kölner Mädellagers Dorotheenhof in Pommern sah der Reporter des "Westdeutschen Beobachters" zum Beispiel die „Gläser, Zahnbürsten, Haarkämme und Bürsten ... alle fein exakt ausgerichtet auf einem langen Wandbrett“. Die Jugendlichen hatten täglich sechs Stunden zu arbeiten und wurden fünf Stunden weltanschaulich geschult. Während der praktischen Tätigkeit unterstützten die Jungen die Bauern bei der Ernte, beim Ausjäten von Unkraut oder anderen Arbeiten. Die Mädchen leisteten Feldarbeit und halfen im bäuerlichen Haushalt.

Kölner BDM-Führerinnen beim Landjahrtreffen in Hildesheim, 1937. (Privatbesitz Willi Spiertz)

5. Die Kinderlandverschickung

Die Kinderlandverschickung, von den Nationalsozialisten als sozialpolitische Tat ersten Ranges gepriesen, war keine nationalsozialistische Erfindung. Unter genau dieser Bezeichnung wurde schon um 1900 Berliner Stadtkindern ein Landaufenthalt ermöglicht. Mit der „Machtergreifung“ intensivierte die NSDAP die Kinderlandverschickung. Ihre Unterorganisationen NSV, HJ und BDM bemühten sich verstärkt um Landfamilien, die bereit waren, Ferienkinder für vier bis sechs Wochen auf eigene Kosten aufzunehmen. Anfangs waren die Ferienorte in unmittelbarer Nähe des Heimatortes, für Kölner Kinder zum Beispiel das Bergische Land oder die Eifel, später ging es nach Mecklenburg, Pommern, Schlesien, Bayern und Sachsen. Verschickt wurden Kinder im Alter von sieben bis 16 Jahren aus sozialen und gesundheitlichen Gründen, wie der "Westdeutsche Beobachter" schrieb. Für 1934 waren allein aus dem Gebiet Mittelrhein 10.000 bedürftige Kinder für einige Wochen aufs Land gebracht worden. Die nationalsozialistische Presse versäumte es nicht, die großzügige Landverschickungsaktion hervorzuheben. So beschrieb beispielsweise der "Westdeutsche Beobachter" die Abfahrt eines Kindertransportes mit den pathetischen Worten: Aus der Halle rollte der Zug, der kostbare Last barg: die Zukunft des deutschen Volkes.

Nach Ausbruch des Krieges weitete sich die Kinderlandverschickung aus. Der "Westdeutsche Beobachter" verkündete unter der Überschrift „So wird für unsere Kinder gesorgt!“ propagandistisch, dass sich Tausende Familien bereit erklärt hätten, „kleine und größere Pfleglinge in liebevolle Obhut zu nehmen“ und damit „des Führers Wunsch, daß die vorbeugende und aufbauende Fürsorge für unsere Jugend auf diesem Gebiete durch den Krieg keinerlei Stockung erfahren dürfe, ... so seine schnelle und umfassende Erfüllung“ gefunden habe.

Mit Fortschreiten des Krieges ergab sich die Notwendigkeit, die Kinder aus luftgefährdeten Gebieten zu schützen. Dazu eignete sich am besten die bereits bestehende Kinderlandverschickung, die jetzt die Bezeichnung „Erweiterte Kinderlandverschickung“ erhielt. Mit diesem Terminus konnte der eigentliche Grund der nun folgenden Verschickungsaktion verschleiert werden, suggerierte er doch lediglich eine Ausweitung der bisherigen Erholungsmaßnahmen. Die NSV, die für die bis zehnjährigen Kinder verantwortlich war, brachte die Kinder, wie schon bei der Erholungsverschickung, in Pflegefamilien unter. Mit Erreichen des 10. Lebensjahres wurden die landverschickten Kinder der Zuständigkeit der Hitlerjugend übergeben. Die Kinder kamen im Allgemeinen in Lager, nur in Notfällen in Pflegefamilien.

Von Mitte November 1940 an begannen auch im Gau Köln-Aachen die ersten Planungen für die „Erweiterte Kinderlandverschickung“. Kriterien für die Auswahl waren unter anderem die Anzahl der Geschwister und eine Beurteilung über die Teilnahme am HJ-Dienst. Am 27.1.1941 war es dann soweit. Vom Bahnhof Deutz-Tief fuhr der erste Zug mit Kölner Kindern in die „Erweiterte Kinderlandverschickung“. Aufnahmegebiete für die Kölner Kinder waren zunächst Dörfer und Kleinstädte in Oberschlesien oder Westpreußen, später auch an der Ostsee, in Schlesien, Sachsen, Thüringen, im Allgäu, Schwarzwald und Sudetenland. Für Kinder, die nicht bei Verwandten oder Pflegefamilien unterkamen, erfolgte die Unterbringung in Jugendherbergen oder in anderen geeigneten Häusern, wie Kurheimen, Klöstern, Hotels, Gaststätten und Pensionen, die dafür requiriert worden waren. Die Kosten für die sechsmonatige „Erweiterte Kinderlandverschickung“ finanzierte der Reichshaushalt. Die Lagerunterbringung der Jugendlichen, verknüpft mit der Institution Schule, bot den nationalsozialistischen Erziehungspolitikern wiederum die Möglichkeit, Jugendliche in ihrem Sinne total zu erziehen. Das Leben im Lager war streng reglementiert und der Tagesablauf in einem Dienstplan festgeschrieben. „Das war eine regelrechte vormilitärische Ausbildung“, erläuterte der Kölner Zeitzeuge Josef K. im Interview.

Als bereits das Ende des Krieges abzusehen war, kam hektische Bewegung in die Verschickungsaktion. Transportprobleme sowie der Mangel an Quartieren und Lagerleitern herrschten vor. Mussten bisher infolge von Bombenangriffen nur einzelne Schulen in Köln geschlossen werden, ordnete der Kölner Gauleiter Josef Grohé am 30.9.1944 die Schließung aller Schulen im linksrheinischen Köln an. Bei Kriegsende waren die Kinder, die sich noch in den KLV-Lagern befanden, der anrückenden Front oft schutzlos ausgeliefert.

6. Ergebnis

Mithilfe der interviewten Zeitzeugen und -zeuginnen konnte Geschichte, wie sie im „Dritten Reich“ in Köln erlebt wurde, umrissen werden. Alle Interviewpartner und -partnerinnen erinnern und bekennen sich noch heute gerne zu ihren Aktivitäten in der Hitlerjugend: zu Fahrten, Sport, Singen, Basteln und Werken, zum Teil auch zu Ernteeinsätzen und Sammelaktionen. Das alles war mehr als populär, wurde als unpolitisch und attraktiv empfunden und mit den Werten Kameradschaft, Gemeinschaft und Sportlichkeit in Verbindung gebracht. Negative Erlebnisse, wie weltanschaulicher Unterricht oder militärischer Drill, werden zum Teil verdrängt, nur bruchstückhaft erzählt oder ins Positive umgewandelt. Sicher haben die meisten damals zehn- bis 18-jährigen Jugendlichen nicht durchschauen können und dürfen, in welchem Umfang sie Teil einer nationalsozialistischen Diktatur waren. Die immer wieder beschworene Volksgemeinschaft erlebten sie in Liedern, Feiern und gemeinsamen Sportwettkämpfen, die aber hauptsächlich, den Jungen und Mädchen unbewusst, der nationalsozialistischen Beeinflussung dienten. Selbst bei der vormilitärischen Erziehung gab es Teilbereiche, die bei den Jungen sehr beliebt waren, wie das Geländespiel. Und obwohl die Mädchen an das Weiblichkeitsideal - sauber, gesund und froh - herangeführt werden sollten, sahen sie erstmals im BDM die Chance, sich vom Elternhaus loszulösen. Die nationalsozialistische Erziehung hat zweifelsohne den jungen Menschen eine Möglichkeit der Emanzipation geboten, aber über das Ende des „Dritten Reiches“ hinaus auch Spuren hinterlassen.

Quellen und Literatur

Führerdienst. Gebiet Köln-Aachen. Ausgabe Hitler-Jugend, 1939–1943.

Führerinnen-Dienst. Gebiet Köln-Aachen/Bund Deutscher Mädel. Ausgabe Jungmädel. 1941–1944.

Gielsdorf, Edgar, Vom Christkind eine Landsknechtstrommel, Köln 1994.

Hellfeld, Mathias von, Edelweißpiraten in Köln. Jugendrebellion gegen das 3. Reich. Das Beispiel Köln-Ehrenfeld, Köln 1981.

Kater, Michael H[ans], Hitler-Jugend, Darmstadt 2005.

Kinz, Gabriele, Der Bund Deutscher Mädel. Ein Beitrag zur außerschulischen Erziehung im Nationalsozialismus, Frankfurt/Main [u.a.] 1990.

Klönne, Arno, Jugend im Dritten Reich. Die Hitlerjugend und ihre Gegner, 3. Auflage, Köln 2008.

Matzerath, Horst (Hg.), „… Vergessen kann man die Zeit nicht, das ist nicht möglich...“. Kölner erinnern sich an die Jahre 1929–1945, Köln 1985.

Obergaubefehl NSDAP, Bund Deutscher Mädel in der Hitlerjugend, Obergau Mittelrhein (11), Köln 1935–1941.

Rüther, Martin/Martinsdorf, Eva Maria (Hg.), „Zu Hause könnten sie es nicht schöner haben!“ Kinderlandverschickung aus Köln und Umgebung 1941–1945. Köln 2000.

Sester, Hans, Als Junge im sogenannten Dritten Reich. Ein Bericht aus Köln und Orten der Evakuierung, Frankfurt/Main 1987.

Spiertz, Willi, Die Hitlerjugend in Köln. Anspruch und Aufgabe. Alltägliches und Außergewöhnliches in der Erinnerung von ZeitzeugInnen, Berlin 2011.

Trapp, Joachim, Kölner Schulen in der NS-Zeit, Köln [u. a.] 1994.

Kölner BDM-Mädel im KLV-Lager, 1941. (Privatbesitz Willi Spiertz)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Spiertz, Willi, Die Hitlerjugend in Köln, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-hitlerjugend-in-koeln/DE-2086/lido/57d13231879c78.44365045 (abgerufen am 25.04.2024)