Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Entwicklungsstufen der Kölner Stadtbefestigung

Die große stauferzeitliche Stadtmauer der Stadt Köln, um die es in dieser Untersuchung gehen soll, war keineswegs deren erste Befestigung. Vielmehr stellte sie das – je nach Betrachtungsweise – vierte derartige Bauwerk dar.

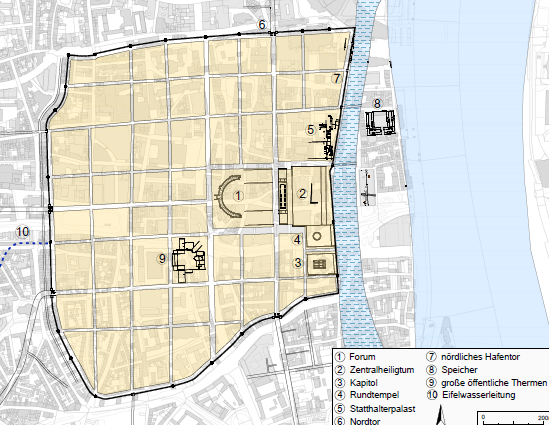

Bereits die Vorgängersiedlung der römischen Kolonie, das Oppidum Ubiorum, scheint von einer Befestigung umgeben worden zu sein.[1] Die eigentliche Mauer der um 50 n. Chr. zur Kolonie erhoben Siedlung[2], über deren Bau die Schriftquellen keine Auskunft geben, wird aufgrund neuerer dendrochronologischer Daten mittlerweile auf um 90/91 n. Chr. datiert.[3] Diese Daten wurden an der Rheinfront der Stadtmauer gewonnen und unter dem Postulat einer einheitlichen Gesamtbauphase pars pro toto übernommen. Die als Zweischalenmauerwerk mit opus caementitium-Füllung erbaute Befestigung umschloss in annährend viereckiger Form die 96 Hektar große Stadt auf 4 Kilometern Länge bei einer durchschnittlichen Stärke von 2,4 Metern im Aufgehenden.[4]

Wann die Einbeziehung der Rheinvorstadt in die Befestigung erfolgte, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Aufgrund der unspezifischen Erwähnungen einer fossa civitatis 948 und einer murus Reni vor 988 wurde sie in das 10. Jahrhundert datiert.[5] Mittlerweile geht die archäologische Forschung hingegen davon aus, dass diese Befestigung bereits im 4. Jahrhundert in Zusammenhang mit dem Bau der Rheinbrücke und des Deutzer Brückenkopfkastells unter Kaiser Konstantin I. entstand.[6] Diese Datierung basiert auf 1978/79 entdeckten Pfahlrosten, die rechtwinklig zur Stadtmauer über den alten Rheinarm hinweg verliefen und als Fundamente für diese Befestigung des 4. Jahrhunderts interpretiert werden – allerdings wurden sie nur auf einer Strecke von 4 Metern ausgegraben. Ein entsprechendes Pendant im Süden der römischen Altstadt ist bisher nicht aufgefunden worden, wird aber auf Höhe des heutigen Filzengrabens vermutet.[7] Ganz so neu ist die Idee einer spätantiken Befestigung der Rheininsel freilich nicht. Bereits Ferdinand Franz Wallraf schrieb Anfang des 19. Jahrhunderts die erste Erweiterung dem späteren Kaiser Julianus (330-363, Kaiser 360-363), der Köln 356 von den Franken zurückerobert hatte, zu – natürlich ohne die archäologischen Befunde zu kennen.[8] Es stellt sich allerdings auch die Frage, ob diese erste Ausweitung der Befestigung, sollte deren spätantike Kontextualisierung zutreffen, wirklich zwingend als Erweiterung der Stadt verstanden werden muss. Die neue Rheinbrücke endete auf dem westlichen Rheinufer vor den Mauern der Stadt auf dem Gelände des in den ersten Jahrhunderten n. Chr. verlandeten Rheinarms. Die Verlängerung der südlichen und nördlichen Stadtmauer bis zur neuen Uferlinie könnte auch primär der Kontrolle des Zugangs zur Rheinbrücke gedient haben. Die Besiedlung des Areals im Früh- und Hochmittelalter wäre dann nur eine Begleiterscheinung, nicht aber die ursprüngliche Intention des Befestigungsbaus gewesen.

Ansicht der Konstantinischen Rheinbrücke und des Kastells Deutz nach Stephan Broelman, um 1608. (Gemeinfrei)

Ihre zweite, dieses Mal eindeutig zu datierende Erweiterung erfuhr die Stadt 1106, als die Vorstädte Niederich, Oversburg und St. Aposteln in die Befestigung einbezogen wurden. Diese drei bogenförmig geführten Befestigungen vergrößerten die Stadtfläche auf circa 202 Hektar. Sie besaß zwischen zehn und 13 steinerne Tore, die sich aus den Schriftquellen erschließen lassen. Landseitig scheint sie sonst über keine Türme verfügt zu haben.[9] Marcus Trier präsentierte eine Berechnung, wie diese Befestigung in maximal zwölf Wochen hätte erbaut werden können – so viel Zeit lag zwischen dem überlieferten Befestigungsauftrag Kaiser Heinrichs IV. (1050-1106) von 1106 und der Belagerung Kölns durch dessen Sohn im selben Jahr. Er geht von einer Höhe des Walles von 4 Metern aus, dazu rekonstruiert er eine ebenfalls 4 Meter hohe Palisade. Die Befestigung war insgesamt 3.200 Meter lang. Demnach hätten die zu bewegenden Erdmassen für Wall und Graben 150.000 Quadratmeter umfasst. Um diese zu bewegen, hätte es über eine Zeitspanne von zwölf Wochen, beziehungsweise den von Trier zugrunde gelegten 70 Arbeitstagen, 1.000 täglich arbeitender Männer bedurft. Da in Köln um 1106 vermutlich 12.000 Menschen lebten, hätte deren arbeitsfähiger Anteil mit Hilfe zugezogener Kräfte vom Umland dieses Bauvolumen durchaus bewerkstelligen können.[10]

Oft ist in der neueren Forschung die Rede davon, dass die 1106er Befestigung allein aus einem von einer Palisade bekröntem Wall und einem feldseitig vorgelagerten Graben bestanden habe[11] – eine Idee, an der sie mit bemerkenswerter Hartnäckigkeit festhält. Dabei sprach noch Ferdinand Franz Wallraf Anfang des 19. Jahrhunderts von einer „aus Ziegel-, Basalt- und altem Schiefer- oder Flözstein“[12] bestehenden Mauer, deren Verlauf mit jenem der 1106er Erweiterung in Niederich übereinstimmt – jedoch ohne sie dabei in dieses Jahr zu datieren. Auch Leonard Ennen beschrieb 1879 eine „Abschlußmauer der Vorstadt Niederich“[13], die auf dem Entenpfuhl lange Zeit sichtbar und aus Tuffstein gebaut gewesen sein soll. Heute ist von dieser Bausubstanz obertägig nichts mehr erhalten. Eventuell in Verbindung mit der 1106er Mauer steht ein Fund an der Rheinuferstraße südlich der Hohenzollernbrücke auf dem Gebiet der ehemaligen Rheininsel. Hier wurde stadtseitig hinter der Rheinfront der Stadtmauer des 13. Jahrhunderts ein weiterer älterer Mauerzug aus Basaltbruch mit Kalkmörtel aufgefunden. Da sich in der Mauerflucht zudem ein halbrund vorspringender Turm von 4 Meter Durchmesser befand, lässt sich der Befund unzweifelhaft als Stadtmauer interpretieren.[14]

Die Römerbrücke (Konstantinbrücke) um 1608. (Rheinisches Bildarchiv Köln, rba_110465, www.kulturelles-erbe-koeln.de)

2. Die große Stadterweiterung von 1179/80

Noch im 12. Jahrhundert wurde mit einer vierten und letzten Vergrößerung der Stadt Köln begonnen.[15] Der früheste Beleg der neuen Befestigungslinie findet sich, entgegen der fast immer angenommenen Datierung in das Jahr 1180, in einem Eintrag des St. Martinsschreins, den Robert Hoeniger auf den 25.12.1179 datiert hat: Hi anni inceperunt, quando Coloniensis archiepiscopus Disenberch obsederat et fossa urbis fodiebatur.[16] Da der Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg 1180 vor Kaiser Friedrich I. (um 1122-1190, ab 1152 römisch-deutscher König, ab 1155 Kaiser) klagte, dass der Befestigungsbau ohne sein Wissen und seine Erlaubnis begonnen worden sei, dürfte seine Abwesenheit aus Köln bei Baubeginn vorauszusetzen sein. Während Philipp zu Anfang des Jahres 1179 noch in Köln nachweisbar ist, zog er im Sommer und Herbst desselben Jahres in den Krieg gegen Herzog Heinrich den Löwen (1129-1195), wobei er auch die in dem Schreinseintrag erwähnte Burg Desenberg bei Warburg belagerte. Erneut in Köln urkundete er erst am 25.3.1180, zog dann zum Gelnhäuser Hoftag und stellte am 27. Juli wiederum in Köln die Urkunde über den Vergleich mit der Bürgerschaft wegen des Befestigungsbaus aus.[17] Aus diesem Intinerar lässt sich folgern, dass der Bau von Wall und Graben also mit einiger Wahrscheinlichkeit auf Sommer und Herbst des Jahres 1179 datiert werden kann, als der Kölner Erzbischof Heinrich den Löwen bekriegte. Gemäß dieser These wäre Philipp spätestens bei seiner Rückkehr nach Köln im März 1180 mit dem eigeninitiativen Befestigungsbau der Kölner Bevölkerung konfrontiert worden, wäre von dort zum Kaiser gezogen und hätte im Rahmen des Gelnhäuser Hoftages vor Friedrich I. geklagt, woraufhin dieser im Juli/August 1180 einen Vergleich vermittelte.

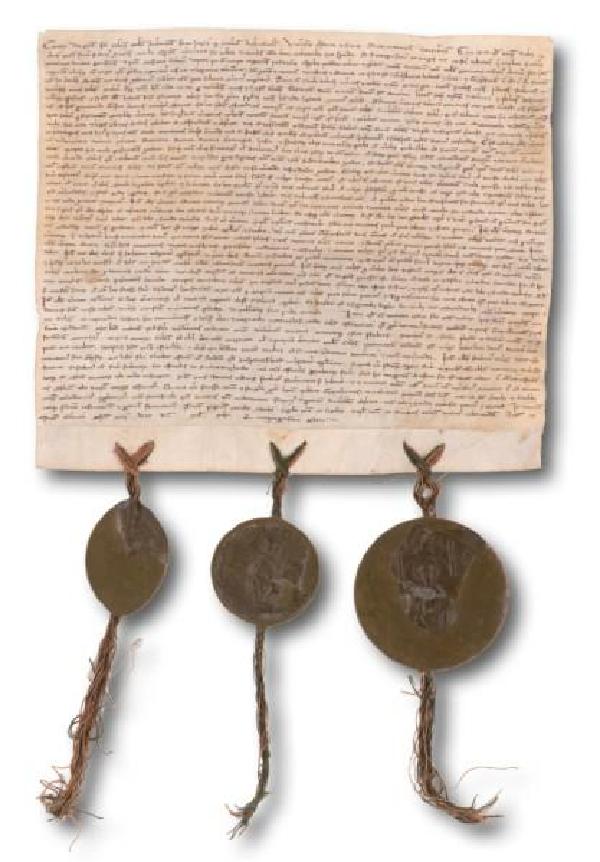

Die zwei Urkunden dieses Vergleichs, jene zwischen Erzbischof Philipp und den Kölnern vom 27. Juli und deren kaiserliche Bestätigung vom 18. August, sind die wichtigsten Quellenzeugnisse für den Bau der Kölner Stadtbefestigung und geben einige Indizien zu dessen Ablauf. In beiden Schriftstücken wird betont, dass die Kölner gegen ein Verbot Philipps gehandelt hätten, dennoch wird die Fortsetzung des Baus ad decorum et munitionem civitatis[18] gestattet. Wichtig ist ferner, dass in beiden Urkunden nicht von einer ‚Mauer’ sondern von ‚Wall und Graben‘ beziehungsweise dem opus fossati[19] die Rede ist.

Erneut hören wir von der Stadtbefestigung anlässlich einer Verstimmung zwischen Friedrich I. und Erzbischof und Stadt Köln 1187/88. Ein Bündnis des Kaisers mit dem französischen König Philippe II. Auguste (1165-1223, ab 1180 König) gegen England fassten Erzbischof und Stadt als eine gegen sie gerichtete Bedrohung auf, zumal das Gerücht kursierte, der Kaiser wolle die Stadt belagern. So wurden die 1179 begonnen Arbeiten an der neuen Stadtbefestigung intensiviert, worin Friedrich I. wiederum eine gegen ihn gerichtete Rüstung sah. Der Konflikt eskaliert aber nicht, denn Erzbischof und Stadt unterwarfen sich dem Kaiser am 27.3.1188 auf dem Hoftag zu Worms. Als Strafe musste ein Stadttor bis auf das Gewölbe abgetragen und der Stadtgraben an vier Stellen auf einer Länge von 400 Fuß zugeschüttet werden.[20] Die Zerstörung war aber nur symbolisch und diente der performativen Anerkennung kaiserlicher Oberhoheit, denn die Befestigung durfte anschließend wiederaufgebaut werden. Bemerkenswert ist die diesbezügliche Wortwahl der Quellen, denn auch hier berichtet die Kölner Königschronik nur vom Ausbau des fossatum civitatis und später ist auch nur ebenjener Graben, der teilweise zugeschüttet, und nicht etwa eine Mauer, die eingerissen werden soll.[21]

Die erste verlässliche Erwähnung einer tatsächlichen Mauer findet sich hingegen erst in einer als Annales S. Gereonis Coloniensis edierten Schriftquelle aus dem in Sichtweite zur Kölner Stadtbefestigung gelegenen Stift St. Gereon. In deren Text heißt es: Anno dominice incarnationis 1200 inceperunt cives Colonienses edificare murum super vallum[22], der Bau der Mauer erfolgte also auf dem bereits bestehenden Wall. Nach zwei Jahrzehnten, in denen die große Kölner Befestigung nur aus Erde und vermutlich Holz bestand, tritt hiermit die eigentliche Stadtmauer erstmals ins Licht. Auch fortan berichten die Quellen meist von muris, so im Friedensvertrag, den König Philipp von Schwaben (1177-1208, ab 1198 römisch-deutscher König) 1206 mit der Stadt schloss.[23]

Für jedwede baugeschichtliche Kontextualisierung und überregionale Einordnung der Kölner Stadtmauer ist die sehr präzise Datierung auf 1200 von größter Bedeutung, deswegen muss die sie enthaltende Quelle hier genauer untersucht werden. Behandelt wurde sie bisher allerdings lediglich um die Mitte des 19. Jahrhunderts.[24] Die sogenannten Annalen enthalten Einträge für die Jahren 1191 bis 1240 und befinden sich in einer vermutlich in St. Gereon entstandenen Sammelhandschrift. Inhaltlich gliedert sich der Codex in ein Kalendarium, ein Memorienbuch für Stifter und Wohltäter, dann die hier interessierenden Annalen sowie Vorschriften über Verwaltung und Haushalt und zuletzt Stiftsstatuten des 17. Jahrhunderts. Dabei beginnen die nur zwei Seiten einnehmenden Annalen auf der Rückseite der letzten Seite der Memorien, auf der Rückseite der Annalen beginnen wiederum die Verwaltungsnotizen.[25] Der Schriftstil des ersten großen Teils der Annalen kann auf um 1200 datiert werden.[26] Das Schriftbild lässt vermuten, dass die Eintragungen etappenweise, vielleicht sogar jahrweise niedergeschrieben wurden. Von dieser ersten Schreiberhand stammt auch der Beleg zum Mauerbau. Ihr letzter Eintrag datiert auf das Jahr 1202, darauf folgen noch zwei weitere Einträge von anderen Schreiberhänden für die Jahre 1227 und 1248. Wir können also festhalten, dass die Datierung der Mauer auf 1200 zeitnah, vermutlich noch (vor) 1202 niedergeschrieben wurde. Da sie zudem in unmittelbarer Nähe zur Baustelle dieser Mauer entstand, darf sie nach allen verfügbaren Kenntnissen als verlässlich gelten.

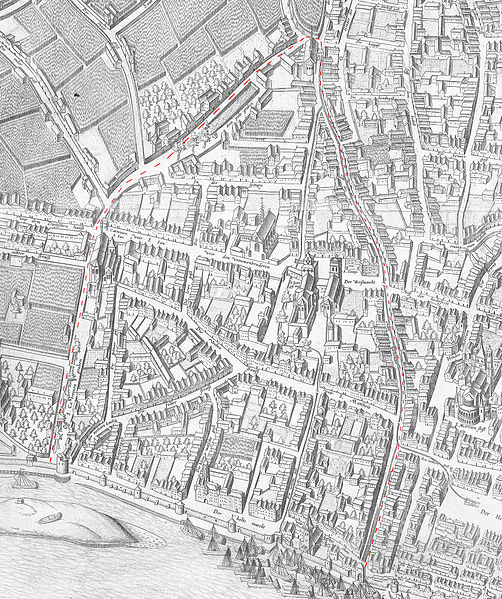

Karte von Köln mit der Erweiterung von 1106 in Oversburg, Karte von Arnold Mercator, ca. 1571. (Gemeinfrei)

3. Bedeutung und Erscheinungsbild der Kölner Stadtmauer

Die von Wall und Graben und später der Mauer eingefasste Fläche der Kölner Stadtbefestigung war für ihre Zeit enorm. Abgesehen von der etwas zu phantasievollen Angabe Leonardo Benevolos von 560 (!) Hektar bewegen sich die meisten Flächenangaben zwischen 387 und 405 Hektar.[27] Deutlich mehr Unterschiede weisen da die Längenangaben der Kölner Stadtmauer auf. So spricht Yvonne Leiverkus von etwa 4,6 Kilometern und glaubt daher, dass Köln seinen deutschlandweiten Größenrekord nur bis ins 15. Jahrhundert gehalten habe, als sie von der 5 Kilometer langen Nürnberger Mauer überflügelt worden sei.[28] In etwas größeren Dimensionen bewegen sich die Angaben von Carl Dietmar und Brigitte Maria Wübbeke, die von 6 Kilometern sprechen.[29] Aber auch diese Angaben sind insofern falsch oder zumindest irreführend, als sie nur von der Landmauer ausgehen und daher einen beträchtlichen Teil der Stadtbefestigung übergehen. Bezieht man die Rheinmauer mit ein, ergibt sich eine Länge von 8,5 Kilometern[30] – was nebenbei auch den Vergleich zu Nürnberg ad absurdum führt. Von Nord nach Süd maß die Stadt damit in ihrer größten Ausdehnung 3.075 Meter, von Ost nach West 1.575 Meter.[31]

Die Forschung sang oft ein Lobeslied auf diese Mauer. So würdigt Hans Vogts sie als „das einheitlichste und großartigste Beispiel einer mittelalterlichen Stadtbefestigung, das uns fast in vollem Umfange bekannt ist.“[32] Edmund Renard glaubt, dass die „kunstgeschichtliche Bedeutung der Kölner Stadtbefestigung, des ersten monumentalen Werkes seiner Art nach den Zeiten römischer Kultur, […] nicht leicht hoch genug angeschlagen werden“[33] kann. Joseph Hansen spricht von der „wohl bedeutendsten fortifikatorischen Leistung des ganzen Mittelalters auf deutschem Boden“[34] und Ernst Zander von einer Befestigungsanlage, „die alles in Deutschland bisher Geleistete in den Schatten stellte, eine Festungsanlage von einer Großzügigkeit und einem Weitblick in die Zukunft, wie eine solche bisher nicht bestand.“[35] Marcus Trier macht sie zur „größten Stadtbefestigung Europas“[36], Udo Mainzer und Heiko Steuer immerhin zur größten nördlich der Alpen.[37]

Diese mitunter euphorische Würdigung schießt allerdings leicht über das Ziel hinaus, wurde Köln doch in Europa wie auch nördlich der Alpen und gar im Reich noch im Spätmittelalter größentechnisch überflügelt.[38] Allerdings – und dies gilt es zu betonen – wurde die Kölner Befestigung zur Zeit ihrer Erbauung den genannten Superlativen durchaus gerecht. Keine europäische Stadt, auch nicht in Oberitalien oder Flandern, hatte sich um 1200 an einen vergleichbaren Mauerring gewagt, allein die ummauerten Flächen der antiken Metropolen Rom und Konstantinopel waren größer. Einige Jahrzehnte führte Köln die Liste der größten Städte des Mittelalters an, dann wurden um 1250 Bologna auf 417 Hektar und um 1297 Brügge auf 460 Hektar ausgebaut. Florenz wurde bis 1333/34 auf etwa 400 Hektar erweitert, Gent um 1300 auf 644 Hektar und Paris kurz vor 1360 auf 440 Hektar. Mailand wuchs im 15. Jahrhundert auf 580 und Prag unter Karl IV. (1316-1378, römisch-deutscher König ab 1346, König von Böhmen ab 1347, Kaiser ab 1355) mit allen Teilstädten auf gewaltige 760 Hektar. Andere bedeutende Städte wie Nowgorod (um 1400 auf 329 Hektar), Sevilla (Anfang des 13. Jahrhunderts auf 277 Hektar) oder Cordoba (seit dem 10. Jahrhundert 200 Hektar) verblieben unter dem Umfang Kölns. In Brabant umgaben sich Brüssel und Löwen in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts mit ebenfalls circa 400 Hektar umfassenden Mauerringen.

Verlauf der römischen Stadtmauer im modernen Stadtbild von Köln. (Plan Copyright Römisch-Germanisches Museum der Stadt Köln)

So war die Kölner Stadtmauer in ihren Dimensionen (nur) bei ihrer Erbauung ohne jeglichen Vergleich. Sie wurde weitgehend einheitlich auf dem seit 1179/80 existenten Wall errichtet und ihre Fundamente in diesen eingegraben. Oberirdisch besteht sie aus einem Zweischalenmauerwerk aus Tuff und Basalt mit einer durchschnittlichen Stärke von nur etwa einem Meter bei einer durchschnittlichen Höhe von 7,50 Metern. Ihr Fundament ist nicht durchgehend, sondern besteht aus regelmäßigen viereckigen Pfeilern, die mit flachen Bögen verbundenen wurden. Zumindest feldseitig war dieses Fundament einst ganz in der Wallanschüttung verborgen waren. Stadtseitig ist der Mauer ein gezinnter Wehrgang vorgelagert, der ebenfalls auf 1,60 Quadratmeter breiten Pfeiler-Rundbogenkonstruktionen von 3-4 Meter Höhe ruht. In den dadurch entstehenden geräumigen Nischen ist mittig zwischen den einzelnen Pfeilern regelmäßig je eine 20 Zentimeter breite Schießscharte, eingefasst in Drachenfelstrachyt, angebracht. Sie waren von innen ebenerdig zugänglich, sodass die Befestigung mit dem Wehrgang über zwei Verteidigungsebenen verfügte. Vor der Mauer verlief ein Sohlgraben von 10 Meter Tiefe und 20 Meter Breite.

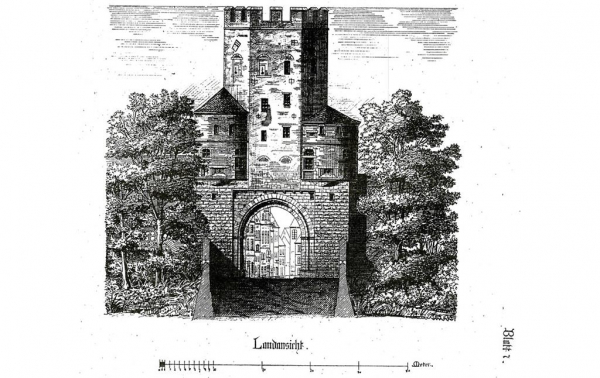

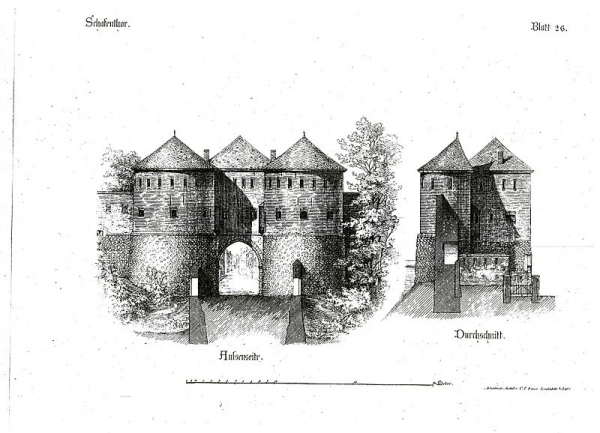

52 halbrund vor die Mauer tretende Türme, eine enorme Anzahl, schützen die Landseite. Sie entstanden im Verbund mit der Stadtmauer, also in derselben Bauphase, und bestanden aus denselben Gesteinsarten. Über einem Durchmesser von rund 8 Metern erhoben sich zwei stadtseitig offene Geschosse, die die Mauer nur wenig überragten. Der Abstand zwischen je zwei Türmen betrug zwischen 75 und 90 Meter. Auch in sie waren je drei rundbogige Schießscharten eingelassen, von denen eine ins Feld zeigte und zwei die Mauer flankierten. 14 große Tore dienten der Kommunikation zwischen Stadt und Umland – dies waren von Süden beginnend Bayentor, Severinstor, Ulretor, Pantaleonstor, Schafentor, Bachtor, Weyertor, Hahnentor, Ehrentor, Friesentor, Gereonstor, Eigelsteintor, Kahlenhausener Tor und Kunibertstor.[39]

Die Rheinmauer war grundsätzlich ähnlich der Landmauer erbaut mit einer durchschnittlichen Höhe von 10 Metern und einer Stärke von 0,80-0,85 Meter. Die genaue Zahl ihrer Tore ist nicht bekannt, sie war einigen Veränderungen im Laufe der Jahre unterworfen. Sicher ist nur, dass es deutlich mehr als an der Landseite waren. Heinrich Wiethase zählt 21 Rheintoren auf, Ennen spricht gar von 36, während in einem Ratsdokument von 1470 22 (bemannte) Rheintore genannt werden.[40] Die große Stadtansicht des Anton Woensam (um 1500-1541) von 1531 zeigt 26 rheinseitige Stadttore, von denen 18 mit Namen bezeichnet werden. Ebenso viele Tore sind es auch auf der Vogelschauansicht des Arnold Mercator (1537-1587) von 1570. Diese Torvielzahl ist allerdings für auf den Flusshandel ausgerichtete Städte keineswegs untypisch.[41]

Heutige Überreste der mittelalterlichen Kölner Stadtmauer. (Foto: Markus Jansen)

Die außerordentlich groß dimensionierten Tore der Kölner Stadtmauer, die Udo Mainzer mustergültig und kenntnisreich analysiert hat, lassen sich nach stilkritischen Gesichtspunkten in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts datierten.[42] Da Tore und Mauer, wie schon Wiethase beobachtete, nirgends im Verband miteinander errichtet wurden[43], kann die Datierung der Tore nicht automatisch auch auf die Mauer übertragen werden. Zentral sind hier hingegen die oben diskutierten Annalen aus St. Gereon, die glaubwürdig das Jahr 1200 nennen. Dieses Jahr wird auch meist in der Forschung akzeptiert[44], wenn auch gelegentlich frühere Datierungen (1187[45], um 1190[46]) kursieren. Aus dieser Reihe schert Thomas Biller aus, der in seinem Monumentalwerk zu den Stadtbefestigungen im deutschsprachigen Raum eine Bauzeit „vom zweiten bis zum fünften Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts“[47] annimmt und gar von zwei in zeitlich kurzem Abstand aufeinanderfolgenden Mauern spricht. Woher er diese Meinung hat, offenbart Biller freilich nicht.

Fertiggestellt wurde die Kölner Stadtmauer vermutlich um 1250[48], auch wenn hierfür die Quellenlage noch dünner ist als für ihren Baubeginn. Diese keineswegs kurze Bauzeit von mindestens einem halben Jahrhundert ist einerseits nicht ungewöhnlich für ein derart gewaltiges Bauprojekt, andererseits kann sie auch mit der besonderen Situation des ‚großen Jahrhunderts kölnischer Kirchenbaukunst‘[49] erklärt werden. So wurde zwischen 1150 bis 1250 nicht nur an der Stadtmauer, sondern zeitgleich auch an 34 Kölner Kirchen gebaut.[50]

Quellen

Annales S. Gereonis Coloniensis, ed. G. H. Pertz, in: MGH SS 16, S. 733-734.

Chronica regia Coloniensis, ed. G. Waitz (MGH SS rer. Germ. 18), Hannover 1880, S. 1-299.

Ennen, Leonard/Eckertz, Gottfried (Hg.), Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, Band 2, Köln 1863.

Hoeniger, Robert, Kölner Schreinsurkunden des 12. Jahrhunderts. Quellen- zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte der Stadt Köln, 2 Bände, Bonn 1884-1894.

Lacomblet, Theodor Joseph, Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins […], Band 1, Düsseldorf 1840.

Lersch, L[aurenz], Annales sancti Gereonis Colonienses, in: Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande 14 (1849), S. 12-16.

MGH DD F I, 3: Die Urkunden Friedrichs I. 1168-1180, bearb. v. Heinrich Appelt unter Mitwirkung v. Rainer Maria Herkenrath u. Walter Koch, Hildesheim 1985.

Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, Band 2, bearb. von Richard Knipping, Bonn 1901.

Stein, Walther (Bearb.), Akten zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln im 14. und 15. Jahrhundert, Band 2, Bonn 1895.

Literatur

Bender, Franz, Die Stadt Köln in ihrer geschichtlichen Entwicklung, in: Wieger, Hermann (Hg.), Handbuch von Köln, Nachdruck der Originalausgabe von 1925, Frankfurt am Main 1979, S. 45-58.

Benevolo, Leonardo, Die Geschichte der Stadt. Aus dem Italienischen von Jürgen Humburg, 8. Auflage, Frankfurt/New York 2000.

Biller, Thomas, Die mittelalterliche Stadtbefestigung im deutschsprachigen Raum. Ein Handbuch, 2 Bände, Darmstadt 2016.

Boisserée, Sulpiz, Über den Anfang des jetzigen und über den Brand des ältern Doms zu Köln, in: Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande 12 (1848), S. 128-157.

Curdes, Gerhard/Ulrich, Markus, Die Entwicklung des Kölner Stadtraumes. Der Einfluß von Leitbildern und Innovationen auf die Formen der Stadt, Dortmund 1997.

Dietmar, Carl, Das Militärwesen der Stadt Köln vom 13. bis zum 18. Jahrhundert. Bürgermiliz, Söldner, Stadtsoldaten – ein Überblick, in: Hunold, Heinz-Günther/Drewes, Winfried/Euler-Schmidt, Michael (Hg.), Vom Stadtsoldaten zum Roten Funken. Militär und Karneval in Köln, Köln 2005, S. 17-47.

Doppelfeld, Otto, Die römische Stadtmauer von Köln, in: Zimmermann, Walter (Hg.), Kölner Untersuchungen. Festgabe zur 1900-Jahrfeier der Stadtgründung, Ratingen 1950, S. 3-40.

Ennen, Leonard, Die Festungswerke von Köln und Deutz, in: Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein 33 (1879), S. 1-40. Ennen, Leonard, Territoriale Entwicklung und Befestigung der Stadt Köln, in: Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein 2 (1856), S. 19-37.

Greifenberg, Dominik, Die Stadtmauer als Objekt korporativer Identifikation? Zur symbolischen und soziokulturellen Bedeutung der Stadtmauer für die Kölner Kommune im Hoch- und Spätmittelalter, in: Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein 218 (2015), S. 45-94.

Hansen, Joseph, Stadterweiterung, Stadtbefestigung, Stadtfreiheit im Mittelalter, in: Mitteilungen des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Heimatschutz 5,1 (1911), S. 7-32.

Hellenkemper, Hansgerd, Der Heumarkt in Köln – Ein ungewöhnliches Ausgrabungsunternehmen, in: Horn, Heinz Günter/Hellenkemper, Hansgerd/Isenberg, Gabriele/Koschik, Harald (Hg.), Fundort Nordrhein-Westfalen. Millionen Jahre Geschichte, Mainz 2000, S. 351-360.

Hirschmann, Frank G., Die herausragende Bedeutung der Metropole Köln im Mittelalter – eine datengestützte Untersuchung, in: Geschichte in Köln 59 (2013), S. 43-74.

Janse, H./van Straalen, Th, Middeleeuwse Stadswallen en Stadspoorten in de Lage Landen, 3. Auflage, Zaltbommel 2000.

Jansen, Markus, Bildete die Kölner Stadtmauer das himmlische Jerusalem nach?, in: Schmidt-Czaia, Bettina (Hg.), Willkommen im alten Köln. Geschichte(n) rund um die Stadtmauer, Köln 2018, S. 39-55.

Keussen, Hermann, Topographie der Stadt Köln im Mittelalter, Band 1, Bonn 1910.

Leiverkus, Yvonne, Köln. Bilder einer spätmittelalterlichen Stadt, Köln [u.a.] 2005.

Mainzer, Udo, Stadttore im Rheinland. Form – Funktion – Bedeutung, Diss. phil., Köln 1973. Mainzer, Udo, Die staufischen Tore der landseitigen Stadtbefestigung Kölns, in: Colonia Romanica. Jahrbuch des Fördervereins Romanische Kirchen 1 (1986), S. 45-55.

Meier-Arendt, Walter, Neu, Heinrich: Eine bisher unbekannte mittelalterliche Stadtmauer. Wichtiger Fund im Bereich des ehemaligen Omnibusbahnhofs, in: Museen der Stadt Köln, Bulletin 2 (1980), S. 1787-1791. Meyer-Barkhausen, Werner, Das große Jahrhundert kölnischer Kirchenbaukunst 1150 bis 1250, Köln 1952.

Meynen, Henriette, Die Ulrepforte und der Bau der Kölner Stadtmauer, in: Hunold, Heinz-Günther/Drewes, Winfried/Euler-Schmidt, Michael (Hg), Vom Stadtsoldaten zum Roten Funken. Militär und Karneval in Köln, Köln 2005, S. 69-93.

Quast, Ferdinand von, Zur Chronologie der Gebäude Cölns II, in: Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande 13 (1848), S. 168-188.

Renard, Edmund, Köln, 2. Auflage, Leipzig 1925.

Schmidt, Burghart/Frank, Thomas, Holz datiert!, in: Trier, Marcus/Naumann-Steckner, Friederike (Hg.), ZeitTunnel. 2000 Jahre Köln im Spiegel der U-Bahn-Archäologie, Köln 2012, S. 48-51.

Stehkämper, Hugo/Dietmar, Carl, Köln im Hochmittelalter 1074/75–1288 (Geschichte der Stadt Köln 3), Köln 2016.

Steuer, Heiko: Stadtarchäologie in Köln, in: Jäger, Helmut (Hg.), Stadtkernforschung, Köln/Wien 1987, S. 61-102.

Süßenbach, Uwe, Die Stadtmauer des römischen Köln, Köln 1981.

Trier, Marcus, Die Kölner Stadtbefestigung im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, in: Gläser, Manfred (Hg.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VII - Die Befestigungen, Lübeck 2010, S. 535-552.

Trier, Marcus, Ein vergessenes Kapitel Kölner Stadtgeschichte – Die Stadtumwehrung von 1106, in: Trier, Marcus/Naumann-Steckner, Friederike (Hg.), ZeitTunnel. 2000 Jahre Köln im Spiegel der U-Bahn-Archäologie, Köln 2012, S. 190-193.

Trier, Marcus, Vor verschlossener Pforte – Das Hafentor und das Ufergelände in spätrömischer Zeit, in: Trier, Marcus/Naumann-Steckner, Friederike (Hg.), ZeitTunnel. 2000 Jahre Köln im Spiegel der U-Bahn-Archäologie, Köln 2012, S. 46-47.

Trier, Marcus mit einem Beitrag von Jutta Meurers-Balke und Ursula Tegtmeier, Zehn Jahre U-Bahn-Archäologie in Köln, in: Otten, Thomas; Hellenkemper, Hansgerd; Kunow, Jürgen; Rind, Michael M. (Hg.), Fundgeschichten – Archäologie in Nordrhein-Westfalen, Mainz 2010, S. 233-240.

Trier, Marcus: „…der Stadt zum Schmuck und Schutz“, in: Archäologie in Deutschland 23,4 (2007), S. 68-69.

Vogts, Hans, Die Kunstdenkmäler der Stadt Köln, Band 2,4: Die profanen Denkmäler, Düsseldorf 1930.

Wacker, Bernhard, Von der CCAA bis zur großen Mauer – Die römische und mittelalterliche Stadtbefestigung Kölns, in: Meynen, Henriette (Hg.), Festungsstadt Köln. Das Bollwerk im Westen, Köln 2010, S. 24-29. Wallraf, Ferdinand Franz, Aufklärung und Vermuthungen über die Urgeschichte Kölns, in: Richartz, Johann Heinrich (Hg.), Ausgewählte Schriften von Ferdinand Wallraf. Festgabe zur Einweihungs-Feier des Museums Wallraf-Richartz, Köln 1861, S. 1-133.

Wiethase, Heinrich, Cölner Thorburgen und Befestigungen 1180-1882, hg. vom Architekten- und Ingenieur-Verein für Niederrhein und Westfalen, Köln 1883.

Wübbeke, Brigitte Maria, Das Militärwesen der Stadt Köln im 15. Jahrhundert, Stuttgart 1991.

Zander, Ernst, Köln als befestigte Stadt und militärischer Standort. Bensberg als Standort, Köln 1941.

Abbildung der Severinstorburg in Köln als Teil der mittelalterlichen Stadtmauer Kölns. (Gemeinfrei)

- 1: Dazu Steuer, Stadtarchäologie, S. 68; Trier, Stadtbefestigung, S. 535.

- 2: Grundlegend Doppelfeld, römische Stadtmauer; Süßenbach, Stadtmauer.

- 3: Dazu Schmidt/Frank, Holz datiert; Trier, Stadtbefestigung, S. 535. Einen Mauerbau gleich nach der Erhebung zur Kolonie nahm zum Beispiel Hansen, Stadterweiterung, S. 7.

- 4: Vgl. Trier, Stadtbefestigung, S. 535.

- 5: Lacomblet, Urkundenbuch, Band 1, Nr. 102, S. 59; Keussen, Topographie, Band 1, S. 182-185; Ennen, Festungswerke, S. 5; Hansen, Stadterweiterung, S. 11; Vogts, Kunstdenkmäler, S. 62-65.

- 6: Hellenkemper, Heumarkt; Trier, Stadtbefestigung, S. 535-537.

- 7: Vgl. Trier, Hafentor, S. 46.

- 8: Zu dieser Befestigung hat sich vor allem Marcus Trier wiederholt geäußert, vgl. Trier, Zehn Jahre; Trier, Stadtumwehrung; Trier, Stadtbefestigung; Vogts, Kunstdenkmäler, S. 66-70.

- 9: Zu dieser Befestigung hat sich vor allem Marcus Trier wiederholt geäußert, vgl. Trier, Zehn Jahre; Trier, Stadtumwehrung; Trier, Stadtbefestigung; Vogts, Kunstdenkmäler, S. 66-70.

- 10: Trier, Stadtbefestigung, S. 540-541; ebenfalls in Trier, Stadtumwehrung, S. 190-192.

- 11: Trier, Stadtbefestigung, S. 539; Trier, Stadtumwehrung, S. 190.

- 12: Wallraf, Aufklärung, S. 72.

- 13: Ennen, Festungswerke, S. 5.

- 14: Vgl. Meier-Arendt, Stadtmauer, S. 1790-1791. Dennoch muss diese Mauer nicht 1106 entstanden sein, sondern kann theoretisch irgendwann vor Bau der – ebenfalls nicht eindeutig datierbaren – Rheinmauer des 13. Jahrhunderts errichtet worden sein.

- 15: Als maßgebliche Literatur zu dieser Befestigung ist nach wie vor Wiethase, Thorburgen; Vogts, Kunstdenkmäler, besonders S. 27-158 zu den Stadtbefestigungen sowie Mainzer, Stadttore, zu nennen. An jüngeren Arbeiten sei nur auf Greifenberg, Stadtmauer und Jansen, Stadtmauer, S. 39-55 verwiesen.

- 16: Hoeniger, Schreinsurkunden, Band 1, Nr. VI 24, S. 129.

- 17: Regesten der Erzbischöfe von Köln, Band 2, Nr. 1117, S. 209; Nr. 1127, S. 211-213; Nr. 1144, S. 216; Nr. 1148, S. 219.

- 18: Lacomblet, Urkundenbuch, Band 1, Nr. 474, S. 334, ebenso MGH DD F I,3, Nr. 799, S. 369.

- 19: Lacomblet, Urkundenbuch, Band 1, Nr. 474, S. 334, ebenso MGH DD F I,3, Nr. 799, S. 369.

- 20: Vgl. Stehkämper/Dietmar, Köln im Hochmittelalter, S. 84-85; Regesten der Erzbischöfe von Köln, Band 2, Nr. 1317, S. 261-262.

- 21: Chron. regia Coloniensis, S. 136, 139.

- 22: Annales S. Gereonis Coloniensis, S. 730.

- 23: Ennen/Eckertz, Quellen, Band 2, Nr. 23, S. 27; Nr. 24, S. 29.

- 24: Zu der Quelle vgl. Boisserée, Anfang; Lersch, Annales sancti Gereonis Colonienses.

- 25: Boisserée, Anfang, S. 153.

- 26: Freundliche Mitteilung von Frau Prof. Marita Blattmann und Herrn Jun.-Prof. Étienne Doublier, beide Universität zu Köln. Zur Datierung bisher Boisserée, Anfang, S. 153; Quast, Chronologie, S. 184; Annales S. Gereonis Coloniensis, ed. G. H. Pertz, S. 729.

- 27: Stehkämper/Dietmar, Köln im Hochmittelalter, S. 126: 387 Hektar; Wübbeke, Militärwesen, S. 195: mehr als 400 Hektar; Bender, Entwicklung, S. 53: 401 ha; Wacker, Stadtbefestigung, S. 27: 401 Hektar; Trier, Stadtbefestigung, S. 542: 403 Hektar; Curdes/Ulrich, Entwicklung, S. 77: 405 Hektar; Dietmar, Militärwesen, S. 18: 405 Hektar; Meynen, Ulrepforte, S. 70: 405 Hektar; Benevolo, Geschichte, S. 370: 560 Hektar.

- 28: Leiverkus, Bilder, S. 68.aLeiverkus, Bilder, S. 68.

- 29: Dietmar, Militärwesen, S. 18; Wübbeke, Militärwesen, S. 195.

- 30: Biller, Stadtbefestigung, Band 2, S. 149. Etwas überdimensioniert sind hingegen die 10 Kilometer, die Trier, Stadtbefestigung, S. 542 der Kölner Mauer attestiert.

- 31: Meynen, Ulrepforte, S. 70; Wübbeke, Militärwesen, S. 195.

- 32: Vogts, Stadtbefestigung, S. 152.

- 33: Renard, Köln, S. 58.

- 34: Hansen, Stadterweiterung, S. 25.

- 35: Zander, befestigte Stadt, S. 10.

- 36: Trier, Schmuck, S. 68.

- 37: Mainzer, Stadttore, S. 42; Steuer, Stadtarchäologie, S. 61-62.

- 38: Zum Folgenden vgl. die Zusammenstellung bei Hirschmann, Bedeutung, S. 43-74.

- 39: Zu diesen Toren maßgeblich Mainzer, Stadttore, S. 42-48; Mainzer, staufische Tore, S. 45-55, ferner Vogts, Kunstdenkmäler, S. 89-117; Wiethase, Thorburgen, S. 12-22. Zur Frage der Torzahl und der damit zusammenhängenden Jerusalmenbezügen vgl. Jansen, Stadtmauer.

- 40: Wiethase, Thorburgen, S. 3; Ennen, Entwicklung, S. 35; Stein, Akten, Band 2, S. 477-478 Nr. 307.

- 41: Vgl. Janse/van Straalen, Stadswallen, S. 19-21.

- 42: Mainzer, Stadttore, S. 48; Mainzer, Staufische Tore, S. 49.

- 43: Wiethase, Thorburgen, S. 5; ebenso Mainzer, Stadttore, S. 48. Anders Vogts, Kunstdenkmäler, S. 73.

- 44: Ennen, Entwicklung, S. 34-35; Mainzer, Stadttore, S. 43-44; Meynen, Ulrepforte, S. 70; Stehkämper/Dietmar, Köln im Hochmittelalter, S. 390; Wiethase, Thorburgen, S. 10.

- 45: Vgl. Trier, Stadtbefestigung, S. 543.

- 46: Vgl. Greifenberg, Stadtmauer, S. 52.

- 47: Biller, Stadtbefestigung, Band 2, S. 149.

- 48: Vgl. Biller, Stadtbefestigung, Band 2, S. 149; Mainzer, staufische Tore, S. 49; Renard, Köln, S. 57; Wiethase, Thorburgen, S. 7.

- 49: Vgl. Meyer-Barkhausen, Jahrhundert.

- 50: Meyer-Barkhausen, Jahrhundert, S. 12-99; Gebaut wurde unter anderem an St. Severin (Chorweihe 1237), Groß St. Martin (Kleeblattchor wohl 1172), St. Aposteln (Kleeblattchor nach 1192, Einwölbung des Langhauses 1219), St. Georg (Westbau wohl 1180-1188), St. Maria im Kapitol (Ostbau 2. Hälfte 12. Jahrhundert), St. Kunibert (Ostbau 1215-1224), St. Gereon (Dekagon 1219-1227) und St. Andreas (Nordchor wohl 1221).

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Jansen, Markus, Die Kölner Stadtmauer um 1200, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-koelner-stadtmauer-um-1200/DE-2086/lido/602bda02609308.48652975 (abgerufen am 24.04.2024)

![Burgruine Deuernburg („Maus“), Lithographie von [ ] Villeneuve nach Zeichnung von [Otto] Howen, vor 1824](/sites/default/files/external-resources/images/Iview/digicult_derivate_00013796%2FLVR_ILR_0000121839.jpg/full/600/0/default.jpg)