Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Professoren und die NSDAP

Die Universität Bonn und ihre Medizinische Fakultät besaßen einen besonderen Status, der die Nationalsozialisten immer wieder mit Misstrauen erfüllte. Denn viele ihrer Professoren und Mitarbeiter waren überzeugte Katholiken, die der neuen Ideologie nicht folgen mochten. Doch wenn die Bonner Medizinische Fakultät dem Nationalsozialismus auch keinen gesicherten Raum bot, ein Hort des Widerstands war sie nicht. Viele Fakultätsmitglieder, schon 1933 über ein Drittel, 1945 dann über zwei Drittel, schlossen sich der NSDAP an; darunter war am 30.1.1933 noch kein Ordinarius. Ende 1934 zählte ein Viertel und ab Ende 1937 etwa die Hälfte der Ordinarien zu den Mitgliedern der NSDAP. Nur in der Landwirtschaftlichen Fakultät war der Anteil der Parteigenossen höher. Im Vergleich zu den Medizinischen Fakultäten anderer Universitäten aber war er unterdurchschnittlich.

Erklärung von Bonner Hochschullehrern im Bonner General-Anzeiger, vom 4.3.1933.. (o.A.)

Die Gründe für den Parteieintritt sind stets unterschiedlich gewesen. Nicht alle NSDAP-Mitglieder verübten selbst Verbrechen; verbreitet war ein rein opportunistisches Verhalten, das einen Parteibeitritt als geraten erschienen ließ. Andererseits gab es Professoren, die der NSDAP nicht angehörten, in deren Kliniken aber Verbrechen wie Zwangssterilisierungen vorgenommen wurden. Einige Professoren zeigten früh offen ihre Begeisterung für das neue System, auch wenn sich einzelne später von ihrem Verhalten distanzierten. Ein markantes Beispiel ist die Erklärung „Für Adolf Hitler“, die am 4.3.1933 im Bonner „General-Anzeiger“ erschien. Von den 14 Unterzeichnern gehörten sieben der Medizinischen Fakultät an: Walter Blumenberg, Friedrich Pietrusky, Erich Hofffmann, Rudolf Strempel, Hugo Selter, Paul Römer. In der Erklärung heißt es wörtlich: „Wir unterzeichneten deutschen Universitäts- und Hochschullehrer erklären heute in aller Öffentlichkeit, dass wir in der Machtübernahme Adolf Hitlers und dem Zusammenschluß der nationalen Kräfte, die am Wiederaufbau des deutschen Volkes mit tätig sein wollen, den richtigen Weg sehen, der ungeheuren Not und Verelendung des deutschen Volkes Einhalt zu gebieten. Wir als deutsche Männer, als berufene Lehrer der akademischen Jugend unseres Volkes, sind überzeugt, daß es der nationalsozialistischen Bewegung in Verbindung mit allen aufbauwilligen Kräften unseres Volkes gelingen wird, auf allen Gebieten des Lebens zu dem Wandel der nationalen und sozialen Gesinnung und Handlungsweise zu kommen, die für unser Volk Grundbedingung des Wiederaufstiegs ist. Die marxistisch-bolschewistischen Einflüsse auf den Geist unseres Volkes müssen aufhören. Deshalb erklären wir uns bereit, an dem großen Aufbauwerk der Reichsregierung mit all unseren Kräften mitzuarbeiten, um dem großen Werk, das jetzt begonnen wurde, zum glücklichen Endsieg zu verhelfen […]. Wir erwarten zuversichtlich von der derzeitigen Reichsregierung unter Führung Adolf Hitlers die Gesundung unseres gesamten öffentlichen Lebens und damit die Rettung und den Wiederaufstieg Deutschlands und sind fest entschlossen, jeder an seinem Teil dafür zu wirken.“

Zugute halten kann sich die Fakultät, dass fünf von 14 Ordinarien gegen ihren Willen (beziehungsweise im Falle des Zahnmediziners Friedrich Proell (1881–1963) ohne seine Zustimmung) einen Lehrstuhl in Bonn erhielten. Es handelt sich neben Proell um den wissenschaftlich nachrangigen Kinderarzt Hans Knauer (1892–1952) sowie um den Psychiater Kurt Pohlisch (1893–1955), den HNO-Arzt Theodor Nühsmann (1885–1962) und den Polikliniker Friedrich Tiemann (1899–1982), allesamt Exponenten des NS-Systems. Bemerkenswert ist, dass mit dem Pädiater Otto Ullrich (1894–1957) 1943 erstmals seit 1935 (Philipp Stöhr, 1891–1979) wieder ein Klinikdirektor berufen wurde, der nicht der NSDAP angehörte.

2. Studierende und die NSDAP

Unterdurchschnittlich vom Nationalsozialismus infiltriert war auch die Studentenschaft. Dennoch waren es die Studenten, die an der Bonner Universität als erste die neue Ideologie massiv verbreiteten. Während aber bei studentischen Wahlen an anderen Universitäten der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund (NSDStB) oft weit mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichte, waren es in Bonn am 2.2.1932 nur 26,4 Prozent und am 7.2.1933 gar nur 21,8 Prozent der Stimmen, das schlechteste Ergebnis reichsweit. Unter Führung des Rings Katholischer Korporationen blieb de facto eine große Koalition gegen den NSDStB bestehen. Auch bei den Reichstagswahlen am 5.3.1933 machte sich die katholische Prägung Bonns bemerkbar. Das Zentrum (40,78 Prozent) blieb mit mehr als 1.000 Stimmen Vorsprung vor der NSDAP (21,95 Prozent) stärkste Partei.

Über die parteipolitische Orientierung der Medizinstudierenden allein liegen keine Zahlen vor. Hingegen weiß man, dass sich immer weniger junge Menschen für ein Studium der Medizin in Bonn entschieden. Die Zahl der Medizinstudenten erreichte im Sommersemester 1933 mit 1.430 ihren Höchststand. Von diesen waren 325 (22,73 Prozent) Frauen. Danach sank die Zahl der Studierenden, verharrte aber noch bis zum Sommersemester 1937 über oder nur knapp unter 1.000. Auch der Frauenanteil blieb mit einem Wert von über 20 Prozent recht konstant, obwohl Reichsärzteführer Gerhard Wagner (1888-1939) bis Anfang 1935 eine gegen das medizinische Frauenstudium gerichtete Propaganda initiiert und reichsweit die Zulassung von Medizinstudentinnen für das Jahr 1934 auf 1.500 beschränkt hatte. In der NSDAP sah man die Entwicklung als erfreulich und Schritt zur „Entlastung der deutschen Hochschulen“ an. Mit dem Wintersemester 1937/1938 verändern sich die Daten deutlich. Die Zahl der Studierenden überschritt bis zum ersten Trimester 1941 die Marke von 1.000 nicht mehr, fiel im zweiten Trimester 1940 sogar auf 576. Auch der Frauenanteil sank nun spürbar. Im Wintersemester 1937/1938 lag er erstmals seit 1928 wieder unter 20 Prozent, um im Sommersemester 1939 mit 15,79 Prozent den tiefsten Stand seit 1923/1924 zu erreichen. Kriegsbedingt stieg er in der Folge rasant an. Im letzten Erhebungszeitraum 1943 waren unter den nun wieder deutlich mehr Studierenden der Medizin (1.324) 568 Frauen (42,32 Prozent). Innerhalb der Universität Bonn verschoben sich die Gewichte zugunsten der Medizinischen Fakultät. Waren im Sommersemester 1933 26,21 Prozent der Bonner Studierenden im Fach Medizin und 6,43 Prozent im Fach Zahnmedizin eingeschrieben, waren es im Sommersemester 1938 34,75 (3,58) Prozent und im ersten Trimester 1940 53,39 (1,64) Prozent. Dies entspricht der reichsweiten Entwicklung.

Während die Zahlen für die Humanmedizin, auch im Vergleich zu denen anderer Universitäten, für die Attraktivität der Bonner Kliniken und medizinischen Institute sprechen, zeugen die Daten zur Zahnmedizin von einem anderen Bild. Ganz offensichtlich verlor diese Fachrichtung mit dem Beginn der NS-Herrschaft – und mit der Vertreibung des renommierten Klinikdirektors Alfred Kantorowicz (1880–1962) – überproportional an Attraktivität. Im Sommersemester 1929 studierten 462 Personen, darunter 90 Frauen (19,48 Prozent), Zahnmedizin. Bis zum Wintersemester 1932/1933 lag die Zahl der Zahnmedizin Studierenden stets deutlich über 400 bei einem Frauenanteil zwischen 14,59 Prozent im Wintersemester 1929/1930 und 25,22 Prozent im Sommersemester 1932. Ab dem Sommersemester 1938 studierten bei einem sinkenden Frauenanteil weniger als 100 Personen Zahnmedizin.

Eine formale Verpflichtung für Studierende, der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen beizutreten, hat nicht bestanden. Dennoch galt ein solcher Schritt als derart opportun, dass er als verpflichtend aufgefasst wurde. Ein sich den NS-Organisationen Verweigernder erhielt keine Studentendarlehen. Die Zahl potentieller Arbeitgeber für Nichtparteimitglieder war nach dem Abschluss des Studiums eingeschränkt.

Viele Studierende und Jungärzte wandten sich „der plebejischen SA“ (Michael Kater, geboren 1937) zu, nachdem „die Klassengegensätze“ durch SA-Studentengruppen teilweise neutralisiert worden waren. Trotzdem ist es für die Anfangsphase des „Dritten Reichs“ glaubhaft, dass einige Betroffene die SS der SA vorzogen, weil sie hier ein Verhalten vorzufinden erwarteten, das eher bürgerlicher Konvention entsprach und die Person des Bonner SA-Standartenführers Willi Himmelmann (gestorben 1935) besondere Ablehnung provozierte.

3. Verfolgung und Vertreibung

Aufgrund des Gesetzes zur „Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7.4.1933 wurden sämtliche Professoren der Universität einer eingehenden Überprüfung unterzogen. Einige wenige von ihnen versuchten offenbar, die Fragen zur „Rassezugehörigkeit“ unbeantwortet zu lassen, um das von den Nationalsozialsten angelegte Erfassungssystem zu sabotieren. Es ist jedenfalls auffällig, dass gerade der Internist Paul Martini (1889–1964) und der Anatom Johannes Sobotta (1869–1945) als dem „Dritten Reich“ skeptisch oder ablehnend gegenüber stehende Klinikdirektoren im August 1933 nachdrücklich aufgefordert wurden, die entsprechenden Fragen korrekt zu beantworten. Auch von dem Privatdozenten an der Zahnklinik Karl Schmidhuber wurde erneut „eine ausdrückliche Versicherung über seine Abstammung“ eingefordert.

An der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn waren bald nach Inkrafttreten des Gesetzes zur „Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ alle Personen, die von den Nationalsozialisten als Juden angesehen wurden, entlassen oder in den Ruhestand versetzt. Betroffen waren unter anderem die ordentlichen Professoren Alfred Kantorowicz und Otto Löwenstein (1889–1965, die außerordentlichen Professoren Adolf Nussbaum (1885–1962), Hans König (1878–1936) und Alfred Meyer (1895–1990) sowie die Assistenten Reinhard Waldsachs (1907–1995) und Werner Jacobsen (geboren 1906). Waldsachs war selbst kein Jude, wohl aber mit einer Jüdin verheiratet. Drei weitere Mediziner, Felix Nussbaum, Nathan Simon und Joseph Löwenstein, emigrierten offenbar, bevor sie das neue Beamtengesetz erfassen konnte. Auch Gertrud Harth (1904–1962), Assistentin an der Zahnklinik, hatte Deutschland kurz nach der Machtübertragung an die Nationalsozialisten bereits verlassen. Entlassen wurde Luise Stern, Volontärassistentin an der Zahnklinik.

Als politisch unzuverlässig galten den Nationalsozialisten auch Freimaurer. Waren sie leitende Beamte, worunter die Professoren gerechnet wurden, durften sie seit 1936 nur mit Zustimmung des Stellvertreters des Führers weiterbeschäftigt werden. Die entsprechende „Nachweisung“ der Universität Bonn verzeichnete lediglich zwei Professoren der Medizinischen Fakultät, den Dermatologen Otto Grütz (1886–1963) und den Direktor der HNO-Klinik, Theodor Nühsmann, die während der Weimarer Republik Logenangehörige waren. Später wurde noch die zeitweilige Logenmitgliedschaft des Zahnmediziners Friedrich Proell bekannt. Dass aufgrund der Freimaurerei die Ablösung eines der drei Mediziner betrieben worden wäre, ist aus den Akten nicht ersichtlich.

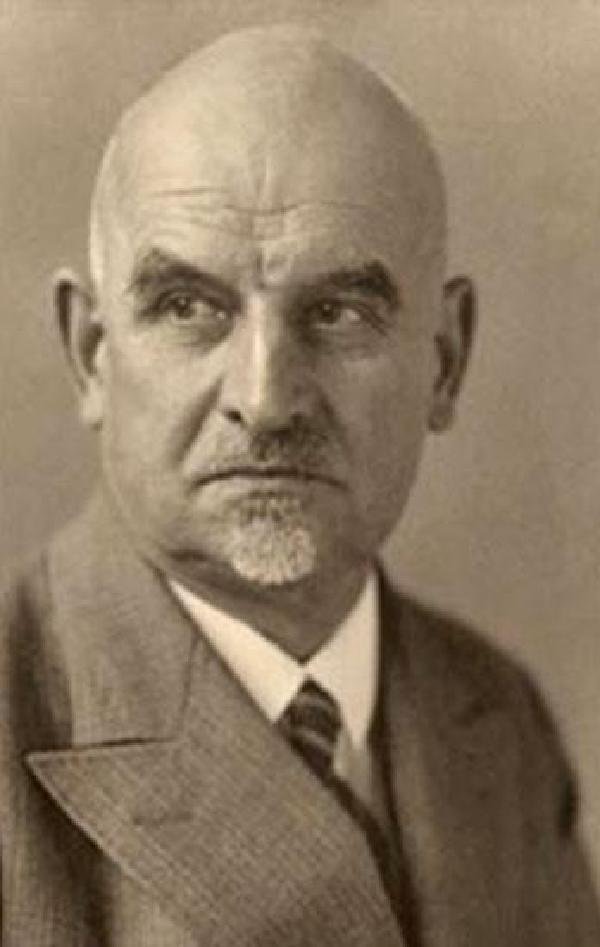

Friedrich Pietrusky, Porträtfoto. (Universitätsarchiv Bonn)

4. Verfolgt, untergetaucht, verhaftet, geflohen – Das Beispiel Alfred Kantorowicz

Wohl keine der Bonner Kliniken und medizinischen Institute wird so sehr mit dem Namen eines Hochschullehrers in Verbindung gebracht wie die Bonner Zahnklinik. Es war Alfred Kantorowicz, der die Zahnmedizin in Bonn zu einer Blüte führte, die seine Vorgänger aufgrund der Hemmnisse von Seiten der Fakultät nicht erreichen konnten und auf die seine Schüler lange Zeit mit Wehmut zurückblickten. Der in Posen geborene Kantorowicz wurde im März 1918 an das zahnärztliche Privatinstitut am Römerplatz berufen, aus dem die universitäre Zahnmedizin Bonns hervorging. Es entstand „die große und angesehene zahnärztliche Lehr- und Forschungsstätte der ‚Bonner Schule‘, die in der ganzen Welt zu einem Begriff geworden ist und an der unzählige deutsche und ausländische Zahnärzte Ausbildung und Fortbildung genossen haben“, so Kantorowiczs Schüler Gustav Korkhaus (1895–1978).

Kantorowiczs politischer Einsatz beschränkte sich nicht auf Universität und Zahnheilkunde. Als sozialdemokratisches Stadtratsmitglied suchte er eine breite politische Basis für seine Ideen. Zu diesen zählte neben der systematischen Schulzahnpflege die Verteilung von Kondomen an die in Bonn tätigen Prostituierten. Auch blickte er über die Sozial- und Gesundheitspolitik hinaus. 1923 ließ er zu, dass sich das Direktorenzimmer der Zahnklinik am Römerplatz zu einer „Zentrale stärksten Widerstandes“ gegen den rheinischen Separatismus entwickelte. In seiner ihm eigenen korrekten Art sowie offenkundig in der selbstverständlichen Erwartung gegenseitiger Loyalität wandte sich Kantorowicz am 31.3.1933 schriftlich an den Dekan der Medizinischen Fakultät, den Direktor der Kinderklinik Theodor Gött (1880–1934): „Sehr verehrter Herr Kollege! Aus mir unbekannten Gründen beabsichtigt die hiesige Kriminalpolizei, mich in Schutzhaft zu nehmen. Um weiteren Repressalien, die durch Inhaftierung gänzlich harmloser Personen gegen mich ausgeübt werden, zu entgehen, werde ich mich heute der Kriminalpolizei freiwillig stellen. Die Dauer meiner Inhaftierung dürfte ungewiss sein, eine Vertretung wird sich deshalb als notwendig erweisen.“

Das Verhalten der Medizinischen Fakultät nach der Verhaftung ihres Mitglieds Alfred Kantorowicz war beschämend. Kantorowicz wurde in seinem traditionellen korporatistischen Glauben an die Solidarität der Fakultät mehrfach bitter enttäuscht. Lange Zeit wollte er ganz offensichtlich nicht wahrhaben, dass sich die Fakultät nicht nur dem politischen Druck der Machthaber beugte, sondern in Teilen auch aus eigener Überzeugung gegen ihn vorging. Wie aus mehreren Schreiben der Fakultät hervorgeht, sorgten sich Kantorowiczs Kollegen weniger um dessen Schicksal als um die Betreuung der Studierenden und insbesondere der Doktoranden.

Alfred Kantorowicz, Porträtfoto. (Universitätsarchiv Bonn)

Am 23.9.1933 wurde Kantorowic auf der Grundlage des offen antisemitischen „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ entlassen. Damit war der Damm gebrochen, der die in der Medizinischen Fakultät vorhandenen Ressentiments gegen Kantorowicz zuvor im Verborgenen gehalten hatte. Dekan Wilhelm Ceelen versandte am 27.12.1933 das folgende Schreiben „an die Herren Fakultätsmitglieder“: „Bei der Aufstellung einer Liste der seit 1918 ernannten Ehrendoktoren der Fakultäten, die der Herr Minister eingefordert hat, wurde erstaunlicherweise festgestellt, dass Herr Professor Kantorowicz Ehrendoktor (Dr. med. dent. h. c.) der Bonner Medizinischen Fakultät ist. […] Da Herr Professor Kantorowicz am 3. Oktober 1933 von dem Herrn Minister aus dem Staatsdienst ohne Anspruch auf Ruhegehalt und auf Weiterführung der Amtsbezeichnung entlassen worden ist, der Hauptgrund für die Ehrenpromotion also hinfällig geworden ist, da Professor Kantorowicz ferner, wie es heisst, Deutschland verlassen hat, ohne dem Dekan oder einem sonstigen Fakultätsmitglied irgend welche Mitteilungen gemacht zu haben, besteht keine Veranlassung mehr, ihn unter den Ehrendoktoren der Fakultät weiterzuführen. Ich werde ihn also aus der Liste streichen und ihm entsprechende Mitteilung machen, sobald ich seine genaue Anschrift erfahren habe.“

Kantorowicz wurde nach Inhaftierungen im Gefängnis Bonn und im KZ Börgermoor am 5.11.1933 aus dem KZ Lichtenstein entlassen. Er emigrierte nach Istanbul, wo er ordentlicher Professor der dortigen Medizinischen Fakultät wurde.

Kantorowicz steht für die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn. Die Liste des Unrechts ist lang. Viele andere jüdische Professoren, Assistenten und Studenten wurden teilweise mit ihren Verwandten und Freunden vertrieben, verfolgt, in ihren Rechten eingeschränkt oder aber zur Emigration veranlasst. Die Schicksale von Hans König, Alfred Meyer, Adolf Nussbaum, Fritz Knüchel (geboren 1911), Samuel Last, Reinhold Waldsachs, Gerhard Wolf-Heidegger (1910–1986), Thea Kantorowicz (1909–1986), Hans Littoff, Eva Loeb (geboren 1909) und anderen belegen dies. Die Fakultät als solche blieb in allen Fällen stumm oder unterstützte die Maßnahmen sogar. Geholfen wurde den Verfolgten allenfalls von einzelnen in der Medizinischen Fakultät Beschäftigten.

5. Verfolgte Studenten

Listen politisch, rassisch oder religiös verfolgter Studenten sind nur aus der Nachkriegszeit überliefert. Im Februar 1949 teilte der Bonner Rektor dem Kultusministerium mit, das Sekretariat habe diesen Personenkreis nie registriert, es werde „bei der jetzt beginnenden Neuanmeldung […] jedoch eine zahlenmässige Erfassung dieser Studierenden erfolgen“. Drei Monate später übersandte der Rektor eine Liste mit 30 Namen, darunter die von drei Studierenden der Zahnmedizin und neun Studierenden der Medizin. Keine andere Fakultät stellte demnach so viele Verfolgte wie die Medizinische (Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät: sechs; Philosophische Fakultät: sechs; Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät: vier; Landwirtschaftliche und Evangelisch-Theologische Fakultät je einen). Da selbstverständlich nicht sämtliche in der NS-Zeit benachteiligte Studierende nach dem Ende des Regimes ihr Studium an der Universität wiederaufnahmen, kommt diesen Angaben jedoch kaum statistische Bedeutung zu.

Bekannt ist darüber hinaus, dass im Sommer 1944 an der gesamten Universität noch ein weiblicher „Mischling II. Grades“ studierte. Für „Mischlinge I. Grades“ meldete die Bonner Universität Fehlanzeige. Mit Ausnahme von Berlin, Wien und Heidelberg lag die Zahl der von den Nationalsozialisten als jüdische Mischlinge angesehenen Studierenden in den deutschen Universitätsstädten bei null oder im einstelligen Bereich.

Auch diese Zahlen deuten an, dass ein Großteil der Studierenden über den Grad des Engagements für den „neuen Staat“ nachdachte, während eine ausgegrenzte Minderheit um ihr Recht auf Bildung kämpfte. Das am 25.4.1933 erlassene „Gesetz gegen die Überfüllung der deutschen Hochschulen“ sollte ursprünglich „Gesetz gegen die Überfremdung deutscher Schulen und Hochschulen“ heißen. Es verbot nicht grundsätzlich das Studium von Juden und Ausländern, der Anteil jüdischer Studierender wurde jedoch auf maximal 1,5 Prozent festgesetzt. Trotz Angst und Schikanen legten noch bis 1938 Juden Examina ab. Gleichzeitig arbeitete eine gerade promovierte Bonner Medizinerin wie die spätere Ärztin Herta Oberheuser (1911–1978), die an Menschenversuchen im KZ Ravensbrück beteiligt war, an ihrer Parteikarriere innerhalb der NSDAP.

6. Verweigerung und Entzug des Doktorgrads

Bis 1938 waren noch Promotionen von als „Nichtariern“ klassifizierten Studierenden der Medizin und Zahnmedizin möglich. Anhand der Promotionsalben konnten 39 derartige Fälle ermittelt werden, 22 bei den Medizinern, 15 bei den Zahnmedizinern. Die Betroffenen erhielten das „Doktordiplom“ erst, wenn sie auf ihre Approbation verzichteten oder die deutsche Staatsangehörigkeit aufgaben und mindestens ein Jahr im Ausland lebten. Wer eine Erlaubnis „zur ärztlichen Behandlung von Juden“ erhielt, durfte den Doktortitel nicht tragen. Auch durften keine Erkenntnisse über politisch unliebsame Aktivitäten vorliegen. Über jeden Einzelfall entschied das Berliner Erziehungsministerium. Die Universität hatte einen standardisierten Antrag einzureichen, in dem gemeinhin nur die Namen und Daten verändert wurden.

Obwohl Fälle dokumentiert sind, in denen das Ersuchen der Fakultät erfolgreich war, konnten sich die zu Bittstellern degradierten jüdischen Studenten und Promovenden keineswegs eines positiven Bescheids sicher sein. 1939 verschärfte sich die Situation. Auch Juden, bei denen selbst die Nationalsozialisten keine marxistische oder kommunistische Betätigung vermuteten, wurde nun der Doktortitel verweigert. Daraufhin erwogen Dekan Harald Siebke (1899–1964) und Rektor Karl Schmidt (1899–1980), künftig auf eine Anfrage in Berlin zu verzichten. Anlass bot der Fall Elisabeth Mendelssohn, geborene Meyer. Sie hatte bereits 1934 sämtliche Bedingungen für die Promotion erfüllt, galt nicht als Kommunistin, verzichtete auf eine Bestallung in Deutschland und legte sogar einen Brief des Beekman Street Hospitals in New York vor, das ihre Anstellung in Aussicht stellte. Nach den klärenden Ermittlungen im Vorfeld schrieb Dekan Siebke am 22.6.1939 an den Reichserziehungsminister den üblichen Formbrief mit der Anfrage, „ob Frau Mendelssohn das Doktor-Diplom ausgehändigt werden darf“. Im Sinne seines Schreibens an den Dekan fügte er den folgenden ungewöhnlichen Absatz an: „Zugleich bitte ich den Herrn Minister um Mitteilung, ob es überhaupt noch Sinn hat, anzufragen, ob Juden das Doktor-Diplom ausgehändigt werden darf. Die beiden letzten Anfragen der Medizinischen Fakultät sind abschlägig beschieden worden. Ich halte es für möglich, dass grundsätzlich der Doktor-Titel Juden nicht mehr verliehen wird und würde dementsprechend bei Aussichtslosigkeit von vornherein den Bewerbern entsprechende Mitteilung machen." Eine Antwort des Ministeriums ist nicht überliefert. Da die Namen "Elisabeth Meyer" und "Elisabeth Mendelssohn" im Promotionsalbum nicht genannt werden, ist auch dieser Ärztin das Doktordiplom wohl verwehrt geblieben, obwohl sie die erforderlichen Leistungen erbracht hatte.

Sicher weiß man von 47 Doktorgradverweigerungen oder -entziehungen von 1937 bis 1942. Einige davon wären möglicherweise auch unter rechtsstaatlichen Verhältnissen erfolgt, weil sie auf Verurteilungen wegen illegaler Abtreibung oder Sittlichkeitsverbrechen beruhten. Die meisten aber sind eindeutig auf das NS-Unrecht zurückzuführen. Offiziell wurden als Gründe für die Depromotionen vielfach die Juden betreffende Aberkennung der Staatsbürgerschaft oder – bei der Planung einer Flucht ins Ausland de facto unvermeidlichen – Devisenvergehen genannt. Auch vermeintliche „Verbrechen“ wie das Hören ausländischer Sender oder das Unterhalten von Beziehungen zu Juden finden sich unter den Gründen für Doktorgradentziehungen.

7. Der Austausch von Schwestern

Blickt man vom Lehrbetrieb in die klinische Praxis, so fallen auch hier einschneidende Veränderungen auf. In den Bonner Universitätskliniken nahmen die konfessionsgebundenen, vor allem die katholischen Schwestern traditionsgemäß eine führende Stellung bei der Betreuung der Kranken ein. Medizinische (Innere), Kinder- und Ohren-Klinik wurden von katholischen, die Chirurgische Klinik wurde von evangelischen Schwestern betreut. Lediglich die Schwesternschaft von Augen- und Frauenklinik gehörte zum weltanschaulich formal ungebundenen Wiesbadener Mutterhaus vom Roten Kreuz. Diese Situation entsprach nicht nationalsozialistischen Vorstellungen. Durch eine als „vertraulich“ klassifizierte und mit dem Vermerk „eilt sehr“ versehene Aufforderung der Berliner Hauptverwaltung des Deutschen Roten Kreuzes wurden im Januar 1937 der Provinzialverein Rheinprovinz des DRK und von dort aus der DRK-Zweigverein Bonn mit den Änderungsansinnen befasst.

Wilhelm Ceelen, Porträtfoto. (Universitätsarchiv Bonn)

Dass besonders der konfliktbereite und gläubige Katholik, der Direktor der Medizinischen Klinik, Paul Martini der Entwicklung Einhalt zu gebieten suchte, verwundert nicht. Nachdem Martini offiziell Nachricht von der beabsichtigten Ablösung der konfessionellen durch Rot-Kreuz-Schwestern erhalten hatte, bat er um Auskunft, „ob es sich bei dieser Maßnahme um einen grundsätzlichen Austausch der konfessionellen Schwestern an den preußischen Kliniken handelt, oder ob lediglich eine regionäre Regelung im Interesse der Schwesternschaft des deutschen Roten Kreuzes vorliegt“. Im ersteren Falle müsse er schwerwiegende Bedenken formulieren. Ausführlich würdigte er die Treue und Aufopferungsbereitschaft der bisher an der Medizinischen Klinik tätigen Barmherzigen Schwestern vom heiligen Karl Borromäus. Schon zuvor hatte Martini auf das Ergebnis einer Prüfungskommission hingewiesen. Diese hätte festgestellt, „daß unsere Schwestern eine sonst von ihnen nirgends festgestellte Arbeitslast tragen“. „Für jeden billig Denkenden“ wäre es „unverständlich, warum diesen Schwestern nach 50 Jahren opferwilliger Arbeit sogar ohne Einhaltung der 1/2jährigen Kündigungsfrist gekündigt werden sollte“.

Anfang Mai 1937 traf die Antwort aus Berlin ein. Martini hielt nun die Bestätigung in den Händen, dass „eine einheitliche Ausrichtung der Schwestern-Organisationen bei den Universitätskliniken im ganzen Reich unter besonderer Bevorzugung des Deutschen Roten Kreuzes in Aussicht genommen ist“. Offenbar ohne im Vorfeld Universität oder den Borromäerinnenorden zu informieren, hatte sich die Zentralverwaltung des Deutschen Roten Kreuzes mit einem zuständigen Domkapitular verständigt. Die Übereinkunft sah „einen Austausch zwischen den an der Medizinischen Klinik tätigen Borromäerinnen und den Schwestern des Deutschen Roten Kreuzes am Eduardhaus“ in Köln-Deutz vor. Martini hielt weiterem Widerspruch für sinnlos, gab nun aber jedes Problem der Universitätsverwaltung zur Kenntnis. Zu diesen zählte, dass die katholischen Schwestern auf voller Vertragserfüllung bestanden. Doch selbst Martini trat nun für eine vorzeitige Ablösung der Borromäerinnen ein – weil „deren Stimmung gedrückt sei“. Schließlich einigte man sich auf den 1.8.1937 als Tag des Wechsels, einen Termin zwei Monate vor Vertragsablauf. Doch damit begannen die Schwierigkeiten erst. Anders als die Borromäerinnen gaben sich die Rotkreuzschwestern beispielsweise nicht mit den ihnen zur Verfügung gestellten äußerst bescheidenen Unterkünften zufrieden. Im Sommer 1941 sah sich das Rote Kreuz nicht mehr in der Lage, eine Diätschwester zu stellen – und dies nachdem 1940 die Diätküchen in Chirurgischer sowie in Frauen- und Hautklinik zugunsten einer bei der Medizinischen Klinik angesiedelten zentralen Diätküche aufgelöst worden waren. Es musste eine höher bezahlte Diätassistentin angestellt werden.

Paul Martini, Porträtfoto. (Universitätsarchiv Bonn)

8. Todesurteile vom Schreibtisch aus – Die „Euthanasie“-Professoren Pohlisch und Panse

Die Psychiatrie bot der nationalsozialistischen Ideologie ein besonders weites Einfallstor. Die Erblichkeit von Geisteskrankheiten und psychischen Störungen schien selbst manchen Wissenschaftler keines Beweises mehr zu bedürfen. Erbkranke wiederum sollten nach der NS-„Rassenhygiene“ von der Zeugung ausgeschlossen oder sogar getötet werden. Eines der größten Massenmordprojekte war die nach ihrer Lenkungsstätte in der Berliner Tiergartenstraße 4 „Aktion T 4“ genannte Maßnahme. Ihr fielen mehr als 70.000 Menschen zum Opfer. Über Leben und Tod entschieden etwa 40 Ärzte, die Meldebögen aus den Heil- und Pflegeanstalten begutachteten. „De facto war das wichtigste Selektionskriterium, ob der Kranke arbeitsfähig war oder nicht“ (Udo Benzenhöfer). Mit einem Meldebogen befassten sich drei Gutachter, die ein Pluszeichen für Tötung, ein Minuszeichen für Verschonung und ein Fragezeichen für offene Fälle notierten. Die letzte Entscheidung lag bei einem Obergutachter. Auf dieser Basis erstellte die Gemeinnützige Kranken-Transport-GmbH (Gekrat) Transportlisten. Die Gekrat brachte die Todgeweihten aus den psychiatrischen Anstalten und Heimen in eins der Vernichtungszentren, also entweder nach Grafeneck (bei Reutlingen, Januar bis Dezember 1940), Brandenburg (Januar bis September 1940), Hartheim (bei Linz/Oberösterreich, ab Mai 1940), Sonnenstein (bei Pirna/Sachsen, ab Juni 1940), Hadamar (an der Lahn, ab Januar 1941) oder Bernburg (an der Saale, ab September 1940). Waren die Betroffenen in einer der Vernichtungsanstalten eingetroffen, wurden sie in der Regel sofort in einen vermeintlichen Duschraum geführt und dort mit Kohlenmonoxyd vergiftet.

Zwei der Gutachter dieser reichsweiten Aktion waren Professoren an der Bonner Psychiatrischen und Nervenklinik, nämlich deren Direktor Kurt Pohlisch und Friedrich Panse (1899–1973). Pohlisch war vom 30.4.1940 bis zum 6.1.1941, Friedrich Panse parallel vom 14.4.1940 bis zum 16.12.1940 in dieser Funktion tätig. In dieser Zeit bearbeiteten beide nach eigenen Angaben etwa 1.000 Meldebögen aus schlesischen und österreichischen Anstalten, Pohlisch bis zu 400, Panse etwa 600. Pohlisch gelangte nach eigenen Angaben in 1 bis 2 Prozent der Fälle zu Tötungsentscheidungen. Tatsächlich lag die Quote höher. Selbst das Landgericht Düsseldorf ging trotz deutlich skeptischerer Schätzungen der Staatsanwaltschaft von zehn Tötungsentscheidungen Pohlischs und 15 Tötungsentscheidungen Panses aus. Gleichwohl entsprach die Gutachtertätigkeit Pohlischs und Panses nicht den Erwartungen der Berliner T 4-Zentrale. Wahrscheinlich deshalb wurden beide zur Jahreswende 1940/1941 aus dem Kreis der 40 außerhalb der sechs Tötungsanstalten tätigen T 4-Gutachter ausgeschlossen. Pohlisch und Panse haben in Gerichtsprozessen nach dem Krieg immer wieder ihr vergleichsweise gemäßigtes Verhalten als T 4-Gutachter in den Vordergrund zu rücken versucht. An ihrer Täterschaft ändert das nichts.

Kurt Pohlisch, Porträtfoto. (Universitätsarchiv Bonn)

9. Zwangssterilisationen

Direkt aus den Bonner Universitätskliniken gelangten keine Patienten in die Tötungsanstalten der „Euthanasie“-Aktionen. Viele der später Getöteten aber kannten die Frauenklinik oder die Chirurgische Klinik, weil sie in den 1930er Jahren dort zwangssterilisiert worden waren und damit das eigentliche Ziel der NS-„Rassenhygiene“, die Verhinderung der Fortpflanzung von nicht dem NS-Ideal entsprechenden Menschen, bereits erreicht war.

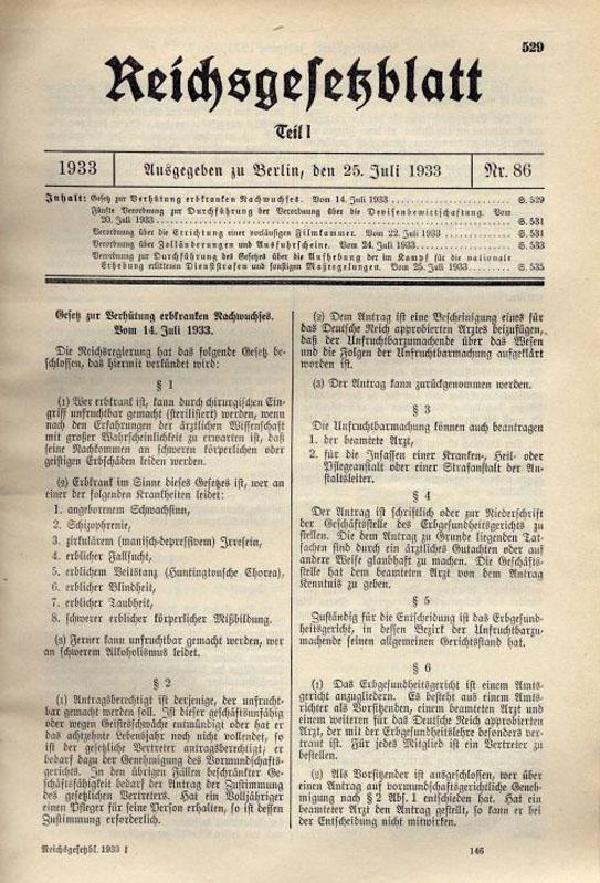

Nach dem Inkrafttreten des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom 14. 7.1933 wurde zunächst die Frauenklinik zu einem Hauptschauplatz nationalsozialistischer Verbrechen. Zahlreiche zur Sterilisierung vorgesehene Frauen gelangten in die Gynäkologie, ohne dass die Klinik dem neuen Aufgabenfeld gewachsen gewesen wäre. In einem von Walter Haupt in Vertretung von Klinikdirektor Otto von Franqué (1867–1937 verfassten Schreiben wird dies dokumentiert. Haupt unterstrich die organisatorischen und personellen Probleme, ohne die Zwangssterilisierungen grundsätzlich in Frage zu stellen: „Zur Durchführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ist [...] die Klinik jetzt beständig mit einer Anzahl von Kranken belegt, welche aus Irrenanstalten stammen, deren Pflege dementsprechend mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist. Sie müssen getrennt von den andern [sic] Kranken liegen und bedürfen einer gesteigerten Aufsicht, sodaß dauernd Aushilfspflegerinnen eingestellt werden müßen [sic]. [...] Inzwischen ist durch das Sterilisationsgesetz eine beträchtliche Vergrösserung des Krankendienstes eingetreten, der die Einstellung einer zweiten Schwester nötig macht.“

Nachdem die beantragte Personalaufstockung verwehrt worden war, wandte sich der scheidende Direktor Otto von Franqué selbst an die Universitätsverwaltung. Aus seinem auf den 12.10.1934 datierten Brief geht klar hervor, dass er sich der Dimension des neuen Aufgabenbereichs nach anfänglicher Fehleinschätzung bewusst war. Franqué schrieb, „die Klinik“ sei „in ganz unerwarteter Weise mehr belastet“ worden: „Wir mußten seit Ende Mai dieses Jahres bis jetzt 108 Sterilisationen ausführen“.

Otto von Franqué, Porträtfoto. (Universitätsarchiv Bonn)

Auch unter Franqués Nachfolger Harald Siebke, der anders als Franqué Nationalsozialist war, wurden die Sterilisierungen den Gesetzen des nationalsozialistischen Deutschland gemäß durchgeführt. In wenigstens einem Einzelfall verstieß die an der Frauenklinik gängige Praxis aber sogar gegen NS-Gesetze. So wurde die Zwangssterilisierung von Mädchen und jungen Frauen, deren Vater ein französischer oder amerikanischer Besatzungssoldat mit dunkler Hautfarbe gewesen war, durch das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom 14.7.1933 nicht gestattet, auch nicht durch seine Ergänzung vom 4.2.1936. Erfasst wurden Krankheiten und Behinderungen, aber keine „rassischen“ Merkmale. Nach den von Ministerialdirektor Arthur Gütt entwickelten Vorschlägen verzichtete man auf eine scheinlegale Sterilisierung von dunkelhäutigen Kindern. Die Gestapo bildete eine „Sonderkommission 3“, der drei Kommissionen, die über die Sterilisierung im Einzelfall zu entscheiden hatten, unterstanden. Die Kommission 3 war in Koblenz angesiedelt und lag Bonn am nächsten. Die gesamte Aktion sollte geheim bleiben, der notwendige Schriftverkehr per Einschreiben abgewickelt werden. So ist davon auszugehen, dass sich auch die der Zwangssterilisierung schuldig machenden Ärzte der Illegalität ihres Handelns bewusst waren.

In den erhalten gebliebenen Akten des Reichsministeriums des Innern findet sich der bereits 1979 von Reiner Pommerin dokumentierte Fall der C. M. B. aus Koblenz. Die am 7.4.1922 in Koblenz geborene B. war 15 Jahre alt, als Harald Siebke sie im Juni 1937 operierte. Mit einem formalisierten, von Siebke per Hand selbst als „geheim“ klassifizierten Schreiben teilte er am 17.6.1937 der „Sonderkommission III“ folgendes mit: „Fräulein C[...] M[...] B[...], Koblenz [...] ist am 2. Juni 1937 in die Universitäts-Frauenklinik in Bonn aufgenommen worden. Der Beschluss der Unfruchtbarmachung hat mir vorgelegen. Bei der Operation wurde ein Keilausschnitt aus beiden Eileitern vorgenommen, die Stümpfe wurden in eine Tasche des Bauchfells versenkt. Die Operation und die Heilung sind ganz glatt verlaufen. Bei der Entlassung war der Leib weich, nicht schmerzhaft, die Wunde fest verheilt. Nach diesem glatten Verlauf sind irgendwelche Gesundheitsstörungen nicht zu erwarten. Fräulein B[...] wurde am 14. Juni 1937 durch das Jugendamt Koblenz abgeholt. Prof. Dr. Siebke.“ B. wurde operiert, ohne dass sie krank gewesen wäre. Die Begründung der Koblenzer Kommission III für die „Unfruchtbarmachung“ lautete allein, B. sei „Abkömmling eines Angehörigen der farbigen ehemaligen Besatzungstruppen“ und weise „eindeutig entsprechende Merkmale auf“. B. galt als „Rheinlandbastard“ und fiel damit der geheimen Sonderaktion der Gestapo zum Opfer. B.’s Fall ist der einzige, der mit der Universität Bonn in Zusammenhang gebracht werden konnte, obwohl im Sommer 1937, als die Sterilisation dieser Personengruppe reichsweit erfolgte, in Bonn noch zwei Jugendliche dunkler Hautfarbe registriert waren. Insgesamt wurde die Zahl der Betroffenen von den Nationalsozialisten auf 500-600 geschätzt. Wie viele von ihnen sterilisiert wurden, ist vor allem aufgrund der lückenhaften Aktenüberlieferung nicht sicher festzustellen

Harald Siebke, Porträtfoto. (Universitätsarchiv Bonn)

Dass Sterilisierungen auf der Grundlage des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ in Bonn vorgenommen wurden, war dagegen kein Geheimnis und in Gesetzessammlungen sowie Gesetzeskommentaren nachzulesen. Im Verzeichnis der „Krankenanstalten zur Durchführung des chirurgischen Eingriffs des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom 16.10.1934 wurde für Frauen die Universität Bonn genannt. Zur „Unfruchtbarmachung durch Strahlenbehandlung“ waren gemäß einer Verordnung vom 25. Februar 1936“ zwei Bonner Anstalten berechtigt: Röntgen- und Radiumbestrahlungen durfte neben dem Röntgeninstitut der Chirurgie nur die „Universitäts-Frauenklinik in Bonn“ vornehmen. Am 30.9.1936 wurde sämtlichen Fachärzten der Frauenklinik die Erlaubnis „zur Unfruchtbarmachung“ erteilt.

Einzelfälle sind durchaus gut dokumentiert. Bettina Bab (geboren 1959) hat das Schicksal einer 24-jährigen Kontoristin nachgezeichnet, die nach einem Streit mit ihrem Arbeitgeber in die Provinzialanstalt eingewiesen wurde und keine zwei Wochen später den Sterilisierungsbeschluss in Händen hielt. Zwei Jahre später wurde sie nach Einspruch und trotz eines hervorragenden Zeugnisses ihres neuen Arbeitgebers in der Frauenklinik zwangsweise sterilisiert.

In den von der Heilerziehungs- und Pflege-Anstalt Scheuern bei Nassau angelegten Akte über die 1921 geborene Hildegard H. unter dem Patientenbericht vom 6.11.1936 findet sich ein Postscriptum: „Die Sterilisierung erfolgte in der Zeit vom 16. bis 28.11.36 in der Univ. Frauenklinik, Bonn“. Veranlasst hatten die Sterilisierung die Verantwortlichen der „Rheinischen Provinzial-Kinderanstalt für seelisch Abnorme“ in Bonn. In dem vom leitenden Arzt Aloys Schmitz und der Stationsärztin Schmitz-Lückgen abgezeichneten Patientenbericht heißt es, Hildegard H. leide „an einem Schwachsinn mittleren Grades, auf Grund dessen die Sterilisierung beschlossen wurde“. Hildegard H.’s Leidensweg führte sie zuletzt von Scheuern nach Hadamar, wo sie am 28.2.1943 getötet wurde. Ähnlich verfuhr man 1936 und 1943/1944 mit wenigstens zwei weiteren Frauen: Helene S. und Margarete S. , die 1935 sterilisiert und 1942 getötet wurden. Gertrud N. und Katharina T. wurden 1935 sterilisiert und 1943 getötet. Wilhelmine H. wurde 1937 sterilisiert und 1945 getötet wurde Dina S. Bereits in der Bonner Universitätsfrauenklinik starb am 12.11.1934 sieben Tage nach ihrer operativen Sterilisation eine namentlich bekannte 23-jährige Epilepsiekranke.

Reichsgesetzblatt vom 25.7.1933 mit der Verkündung des 'Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses'.

Die Universitätsfrauenklinik war somit an der oft jahrelangen Tortur von Geisteskranken beteiligt. Wenn in der Provinzial-Anstalt die Sterilisierung von Patientinnen angeordnet wurde, geschah diese in der Regel in der Frauenklinik. Die Auswertung von 176 Datensätzen über Patienten, die sich wenigstens einmal in einer Bonner Anstalt oder Klinik befunden haben und in der Tötungsanstalt Hadamar starben (das heißt in fast allen Fällen: ermordet wurden), hat ergeben, dass von diesen 176 Personen mindestens zehn Personen in Bonn, höchstwahrscheinlich in den Universitätskliniken sterilisiert worden sind; bei acht dieser zehn Personen kann die Frauenklinik als Ort der Sterilisierung als sicher angesehen werden.

Im einschlägigen Runderlass vom 16.10.1934 wurde die Universität Bonn nur für chirurgische Sterilisierungen bei Frauen erwähnt. Das heißt jedoch nicht, dass Sterilisierungen ausschließlich in der Frauenklinik und ausschließlich bei Frauen vorgenommen worden wären. Denn in der Durchführungsverordnung vom 25.2.1936 wurde dem „Röntgeninstitut der Chirurgischen Universitätsklinik“ unter Robert Janker (1894-1964) die Sterilisierung durch Röntgen- und Radiumbestrahlung genehmigt, die mit einem erhöhten Krebsrisiko verbunden ist.

Am 30.9.1936 erhielten sämtliche Fachärzte der Chirurgischen Klinik die Erlaubnis „zur Unfruchtbarmachung“. In der Chirurgischen Klinik erfolgte die Sterilisation von Männern. Deren Zahl lag mit „20–40 im Monat“ so hoch, dass der keineswegs NS-freundliche Klinikdirektor Erich von Redwitz (1883–1964) im Januar 1936 auch deswegen den Dekan auf seine Personalsorgen hinwies. Zu befürchten sei, dass nicht mehr genügend Operateure zur Verfügung stünden.

Die Gesamtzahl der in Bonn sterilisierten Frauen und Männer konnte nicht geklärt werden. Anders als etwa in Göttingen, Bremen und Freiburg sind wichtige Unterlagen vernichtet worden. Sicher aber ist, dass sich mehrere Hundert Menschen der Operation unterziehen mussten, möglicherweise über 4.000. Die Kartei des ehemaligen Erbgesundheitsgerichts Bonn verzeichnet 4.430 von Anträgen auf Sterilisierung Betroffene, 2.751 Männer und 1.679 Frauen. Die Quote der tatsächlich durchgeführten Operationen lag bei 90 Prozent. Die Bonner Provinzial- und Pflegeanstalt registrierte bis Februar 1937 4.077 Patienten, die sich einer Sterilisierung haben unterziehen müssen. Einige der sterilisierten Patienten werden bei einer reichsweiten Todesrate, die mit zwischen 1 und 5 Prozent angegeben wird, gestorben sein. Für das gesamte Deutsche Reich geht man von etwa 350.000 bis über 400.000 Sterilisierten aus; diese Zahlen bedeuten mindestens 3.500 Tote für das Reich und möglicherweise etwa 40 für Bonn.

10. Zwangsabtreibungen

Darüber hinaus existieren Hinweise auf Zwangsabtreibungen an der Bonner Frauenklinik. Nach dem kriegsbedingten Umzug einer Abteilung der Frauenklinik in das Johanniterkrankenhaus Ende Oktober 1944 übernahm deren Leitung der Oberarzt Hans Rupp (geboren 1900). Seine damalige Assistentin Ilse Witte gab nach dem Kriege zu Protokoll, Rupp habe sich gegen „eine Anordnung der damaligen Leitung des Gesundheitsamtes und der Aerztekammer“ gewehrt. Er sei aufgefordert worden, „bei Fremdarbeiterinnen, die damals in einem Bonner Lager sich befanden, Schwangerschaftsunterbrechungen aus rassepolitischen Gründen vorzunehmen“. Die Erklärung Wittes gibt zu erkennen, dass Rupp seinen Widerstand nicht aufrecht erhielt. Witte schreibt nämlich, Rupp habe die wiederholten Anordnungen „zunächst“ mit der – unrichtigen – Begründung abgelehnt, es fehlten die Voraussetzungen. Nach dem Ende des NS-Regimes nahm auch der einstige Klinikdirektor Siebke zu den Vorwürfen Stellung. Während die Sterilisierungsverbrechen offenbar auch bei den um Aufklärung der Vorgänge Bemühten keine Rolle spielten – sei es aus Unkenntnis, sei es aus mangelndem Bewusstsein für das Unrecht –, war Siebke sehr wohl der Zwangsabtreibung beschuldigt worden. Siebke leugnete. „Schwangerschaftsunterbrechungen an ausländischen dienstverpflichteten Arbeiterinnen seien in seiner Klinik nur auf eigenen Wunsch der Patientinnen vorgenommen worden“, erklärte er nach einem Protokoll des Bonner Entnazifizierungsausschusses. Dies ist anzuzweifeln, doch kann der Gegenbeweis nicht erbracht werden. Siebkes „Aufzeichnungen über Patienten, Schwangere, Neugeborene und Wöchnerinnen“ umfassten „mehr als 20.000 Blätter“ und existierten noch 1964, wurden sogar wissenschaftlich benutzt, später aber „ordnungsgemäß entsorgt“ (Harald Siebke).

Seit der Änderung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 26.6.1935 bestand im Deutschen Reich de facto eine Abtreibungspflicht für ‚erbkranke‘ Schwangere; sie führte reichsweit zu mindestens 30.000 Abtreibungen. Dass zumindest in Einzelfällen Zwangsabtreibungen und Zwangssterilisationen zusammengefallen sind, konnte für Bonn Bettina Bab als wahrscheinlich darstellen. In 17 der über 500 im Bonner Stadtarchiv aufbewahrten Sterilisationsakten fanden sich Hinweise auf eine Schwangerschaft. Für sieben Fälle stellte Bab fest, dass „die Unfruchtbarmachung erst längere Zeit nach dem Sterilisationsbeschluß“ stattfand: „Das deutet darauf hin, das die Universitätsklinik den Eingriff erst nach der Geburt vornahm.“ Insbesondere bei ledigen Frauen aber drängte man – belegt sind Anträge der Amtsärzte Crome und Basten – auf Schwangerschaftsabbruch.

11. Kriegsforschung

Der nationalsozialistische Staat versuchte trotz seiner grundsätzlichen Vorbehalte gegen die Welt des Geistes immer wieder, sich die Erkenntnisse universitärer Forschung nutzbar zu machen. Konkrete Anliegen gelangten zum Teil lange vor dem Krieg per Erlass aus dem Reichserziehungsministerium an die Fakultäten. So erreichte die Bonner Medizinische Fakultät am 18.9.1936 auf „Anregung“ von Reichsluftfahrtminister Hermann Göring (1893–1946) das Ersuchen, „von allen Doktorarbeiten aus dem Gebiete der Luftfahrt (Luftfahrttechnik usw.), die seit dem 1. Januar 1936 erschienen sind und künftig erscheinen werden, je 2 Stück an die Zentrale für wissenschaftliches Berichtswesen bei der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt in Berlin-Adlershof unmittelbar zu übersenden“.

Auch dem NS-Regime distanziert gegenüberstehende Angehörige der Bonner Medizinischen Fakultät wie der Direktor der Medizinischen Klinik Paul Martini waren in die „Kriegsforschung“ involviert. Martini leitete „Untersuchungen auf dem Gebiet der gewerblichen Metallvergiftungen und ähnlicher kriegsbedingter Berufsschädigungen“. Am 24.10.1939, also noch bevor der Krieg im Westen begann, sprach Martini von „der großen Nachbarschaft der med. Klinik Bonn zur Westfront“, die eine „Mitübernahme militärischer Aufgaben neben den zivilen ohne Schwierigkeit“ ermögliche. Dies tat der Direktor der Medizinischen Klinik angesichts der vorübergehenden Einstellung des Lehrbetriebs und obwohl die Ordnung des Heeres-Sanitätswesens eine „Einschaltung der Universitätskliniken in ihren Organismus im Kriegsfall nicht“ vorsah. Martini sah besondere Forschungsmöglichkeiten im Bereich der Wehrmedizin und hielt es deshalb für „notwendig und richtig“, einen „Teil der med. Klinik Bonn“ zu einem „Lazarett“ zu erklären. Da nach den schon am 26.7.1939 erlassenen „Richtlinien für die Wehrmedizinischen Vorlesungen“ derartige Lehrveranstaltungen auch an der Medizinischen Klinik angeboten werden müssten, habe sich diese „im W.S. offiziell als ‚Medizinische Klinik einschließlich Wehrmedizin‘ zu bezeichnen“. Die wehrmedizinische Forschung und Lehre schien ihm in Bonn eine gute Heimstatt zu finden, blicke man doch bereits jetzt auf eine „jahrelange fruchtbare Zusammenarbeit der Kliniken mit den zu ihnen kommandierten Sanitätsoffizieren“ zurück.

Wie Martini war auch der Physiologie Ulrich Ebbecke (1883–1960) ein den Nationalsozialismus ablehnender Mediziner. Und doch war er wie kaum einer seiner Bonner Kollegen rührig, wenn es um die Finanzierung von Forschungsprojekten durch die öffentliche Hand ging. Wenn es in einer während der NS-Zeit angelegten Personalkarteikarte über Ebbecke heißt, zu seinen Forschungen zähle „zur Zeit“ die „Wirkung hoher Drucke“, wird man an die grausamen Medizinexperimente im KZ Dachau erinnert. Kein Indiz deutet auf von Ebbecke verantwortete Menschenversuche. Er wandte sich jedoch einer Thematik zu, die für das NS-Regime höchste Priorität besaß. Das gleiche gilt für den Internisten Max Bürger (1889–1964), der im Frühjahr 1935 eine Unterdruckkammer vom Reichsluftfahrtministerium zu übernehmen hoffte.

Zwei Monate nach Kriegsbeginn bereitete Ebbecke ein Experiment vor, das die Bedeutung hohen Drucks für die Kautschuk- und Kunststoffherstellung klären sollte. Auch ein dritter Forschungsschwerpunkt Ebbeckes stand mit der Kriegsführung in Zusammenhang. Sein Vorhaben, „bisher ungenutzte tierische Abfälle als Grundlage für wichtige Kunststoffe“ zu nutzen, wurde als „staatswichtig“ anerkannt und mit 2.000 RM gefördert. Zuvor hatte Ebbecke aus Fibrin gewonnenes Leder patentieren lassen und deren Herstellung in größerem Umfange angeregt. Dabei betonte Ebbecke, dass diese Produkte, „gegenwärtig einigen Dringlichkeitswert“ besäßen.

Der mit Abstand aktivste „Kriegsforscher“ in Bonn war der Pharmakologe Werner Schulemann (1888–1975), zumal sich auch die tropenmedizinischen Arbeiten seines Instituts zur Kriegsforschung zählen lassen. Mit seinem Dienstantritt im Oktober 1937 wurde er vom zuständigen Referenten Sergius Breuer (geboren 1887) gebeten, der DFG „behilflich zu sein“. Von der Bonner Pharmakologie aus sollten deutsche Mediziner in die Tropeninstitute von Liverpool, London und Antwerpen vermittelt werden, ohne dass ein tatsächlich vorhandenes politisches Interesse erkennbar würde. Durch den ihm vorgetragenen Wunsch gestärkt, trat der ohnehin selbstbewusste Schulemann im November 1937 mit einem Forderungskatalog an den Reichsforschungsrat heran. Er erklärte sich bereit, den „Neuaufbau der tropenmedizinischen Forschung“ voranzubringen. Als Miterfinder synthetischer Malariamittel nannte er die Arbeitsgebiete Malaria, Schlafkrankheit und Filarieninfektion.

Sein Geschick, die politische Situation optimal zu nutzen, bewies Schulemann bei Kriegsausbruch ein weiteres Mal. Über den DFG-Referenten Sergius Breuer trat er mit dem Giftgasexperten der Wehrmacht, Oberstabsarzt Wolfgang Wirth (1898–1996), von der Berliner Militärärztlichen Akademie in Kontakt, die bald darauf einen Großteil von Schulemanns Forschungen förderte. Schulemanns Neuausrichtung des Instituts führte zu einer kontinuierlichen Steigerung der Unterstützung durch die DFG. Neben zahlreichen Leihgaben und konkret gebundenen Sachmitteln erhielt er von der DFG 1940 mindestens 9.400 RM, 1941 mindestens 17.500 RM und 1942 mindestens 24.000 RM. Für 1943 ist eine Zahlung von 15.000 RM belegbar. Im Vordergrund stand dabei die Förderung der Forschung an Tropenkrankheiten (Malaria) und anderen Infektionskrankheiten (Streptokokken). 1944 wurden Schulemann sogar 25.000 RM zugewiesen, wobei nun auch die „Läusebekämpfung mit chemischen Mitteln zur Vorbeugung gegen Fleckfieber“ ausdrücklich als Forschungsgegenstand Erwähnung fand.

Der Forschungsschwerpunkt Läusebekämpfung beruhte auf einer „Anregung“ aus dem Reichskommissariat für Ostland, Gesundheit und Volkspflege, den wirksamen Bestandteil des russischen Antilausmittels „K“ zu isolieren. Dies gelang Schulemann gemeinsam mit einem DFG-Stipendiaten namens Saure, so dass eine „nahe verwandte Verbindung“ synthetisiert werden konnte, „die stärker insekticid wirkt als die im russischen Produkt enthaltene Verbindung“. Im Mai 1942 erstattete Schulemanndem Oberkommando der Wehrmacht ausführlich Bericht.

Die Bonner Kriegsforschung insgesamt spielte eine nachrangige Rolle. 1944 findet sich unter den 34 vom Reichsforschungsrat in der Fachsparte Medizin geförderten Projekten kein einziges aus Bonn.

Die Bonner Universitäts-Frauenklinik mit Direktorhaus in der Theaterstraße, 1930er Jahre. (Universitätsarchiv Bonn)

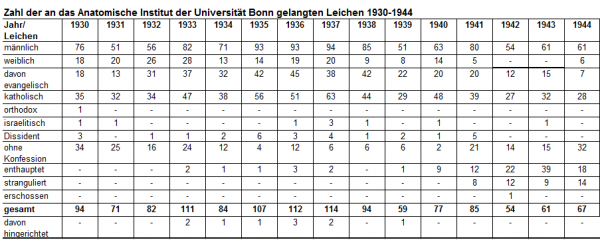

12. Die Leichen von NS-Opfern im Anatomischen Institut

Die Bonner Anatomie ist ein Beispiel für politische Zurückhaltung einerseits und aktivem Bemühen um wissenschaftliche Nutzung der diktatorischen Verhältnisse andererseits. Philipp Stöhr, als Institutsdirektor seit 1935 Nachfolger des hoch angesehenen Johannes Sobotta, distanzierte sich von „dem Nationalsozialismus verfallenen Kollegen“ und hat seit 1934 aus politischen Gründen nicht mehr an den Tagungen seiner Fachgesellschaft teilgenommen. Dennoch wurde das Bonner Anatomische Institut Profiteur der nationalsozialistischen Verbrechen. In großer Zahl gelangten hierher die Leichen von Exekutionsopfern, die in der Folge wissenschaftlichen Zwecken dienten. In erster Linie wurden die Leichen in der Lehre verwandt, sie dienten aber auch der Forschung. Allein Philipp Stöhr hat in der „Zeitschrift für Zellforschung“ 1943 die Verwendung von 19 Leichen Hingerichteter im Alter zwischen 17 ½ und 70 Jahren erwähnt.

Am 6.10.1933 regelte der Preußische Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung in einem Erlass eindeutig, dass „die Leichen der im Gebiete des Preußischen Staates hingerichteten Personen [...] künftig wieder dem Anatomischen Institut der jeweils nächstgelegenen preußischen Universität zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung und des Unterrichts überlassen werden“. Hatte es zuvor durchaus Unstimmigkeiten über die Zuteilung von Leichen gegeben, so wurde nun festgesetzt, „daß die Leichen Hingerichteter – soweit sie nicht von den Angehörigen in Anspruch genommen werden – [...] aus den Landgerichtsbezirken Aachen, Bonn, Koblenz und Trier dem Anatomischen Institut der Universität Bonn [...] zufallen“. Freilich war Institutsdirektor Sobotta mit dieser Regelung keineswegs einverstanden, sah er doch die Universität Bonn benachteiligt, insbesondere gegenüber der Nachbaruniversität Köln. Sobotta forderte, zu Gunsten von Bonn dem Anatomischen Institut der Universität Köln die Landgerichtsbezirke Düsseldorf und Wuppertal abzuerkennen. Schließlich gebe es in Bonn doppelt so viele Medizinstudenten wie in Köln, besitze Bonn nach Berlin und München das drittgrößte Anatomische Institut, habe aber Landgerichtsbezirke zugewiesen erhalten, in denen „kein einziges Todesurteil gefällt worden“ sei, während im Kölner Bereich „z. Z. bis heute rund 20 noch nicht vollstreckte Todesurteile gefällt“ worden seien. Sobotta schloss sein Schreiben an den Universitätskurator vom 21.10.1933 mit den folgenden Sätzen: „Ich bitte daher [...] dringlichst, im Interesse der Universität Bonn, der eine garnicht [sic] wieder gutzumachende Schädigung droht, gegen die Verteilung der Leichen Hingerichteter, wie sie die oben ausgeführte Ministerialverfügung vornimmt, ganz energisch unter den von mir angegebenen Gründen Protest einzulegen. Gleichzeitig bitte ich, da volle drei Wochen verflossen sind, ehe die genannte Verfügung hier bekannt wurde, dieses mit möglichste[r] Beschleunigung tun zu wollen, da bereits in den allernächsten Wochen (zum Teil sogar Tagen) nahezu 290 Todesurteile in der Rheinprovinz (nördl. Teil) vollstreckt werden.“

Johannes Sobotta, Porträtfoto. (Universitätsarchiv Bonn)

Die Dimension des NS-Unrechts scheint Sobotta zunächst nicht erkannt zu haben. Denn dass auch in den Bonn zugesprochenen Gerichtsbezirken bald Todesurteile gefällt werden würden, ließ das Erziehungsministerium in kaum verhüllter Form mitteilen, als es Sobottas über den Kurator ihm mitgeteiltes Ansinnen am 6.11.1933 ablehnte: „Die Neuordnung wird im Zusammenhang mit der jetzt eingetretenen Verschärfung des Strafvollzugs hinsichtlich der Vol[l]streckung von Todesurteilen auch für das Anatomische Institut der dortigen Universität einen stärkeren Leichenanfall als bisher zur Folge haben.“ Sobotta hat daraufhin offenbar keine weiteren Schritte unternommen.

Im Februar 1939 wurden die Einzugsbereiche der Anatomischen Institute neu zugeschnitten. In einem Erlass hieß es nun, „die Leichen Hingerichteter“ seien, sofern sie „von den Angehörigen“ nicht „in Anspruch genommen“ würden, „von der Strafanstalt Köln den Anatomischen Instituten der Universitäten Bonn, Münster und Köln“ zur Verfügung zu stellen. Damit wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass Hinrichtungen von auf dem Gerichtswege zum Tode Verurteilten nur noch in ausgewählten Strafanstalten stattfinden sollten, nämlich in Berlin-Plötzensee, Breslau, Dresden, Frankfurt am Main, Hamburg, Königsberg, München-Stadelheim, Stuttgart, Weimar, Wolfenbüttel, Wien und Köln.

Im Mai 1944 änderte sich das Verfahren erneut. Hatte bis zu diesem Zeitpunkt das Reichsjustizministerium in seinem jeweiligen „Vollstreckungsauftrag“ bestimmt, welchem anatomischen Institut die Leiche zu überlassen war, übernahmen nun die Generalstaatsanwälte diese Aufgabe. Auch die Liste der „Vollstreckungsorte“ wurde auf 20 Städte erweitert. Unter den neuen Orten war die Untersuchungshaftanstalt Dortmund, deren Zuständigkeitsbereich das Oberlandesgericht Hamm sowie die Landgerichte Aurich, Detmold und Osnabrück umfasste. Bonn blieb der „Vollstreckungsbehörde“ Oberlandesgericht Köln zugeordnet. Der „Vollstreckungsort Köln“ war weiterhin nicht nur für das Oberlandesgericht Köln, sondern auch für das Oberlandesgericht Düsseldorf zuständig. Zudem saß in Köln ein Scharfrichter, der von der Oberstaatsanwaltschaft Köln angefordert wurde und für die Vollstreckungsorte Dortmund, Frankfurt am Main und Köln zuständig war. Deshalb wurden dem Anatomischen Institut nun auch Leichen von einzelnen in Dortmund hingerichteten Opfern angeboten.

Die Rivalität zwischen dem Bonner und dem Kölner Institut wurde erneut deutlich, nachdem der Kölner Generalstaatsanwalt im Mai 1944 erklärt hatte, beide Institute „in gleichem Umfang zu berücksichtigen“. Philipp Stöhr wies in seiner Stellungnahme wie einst Sobotta auf die höhere Studentenzahl in Bonn hin: „Das Anatomische Institut der Universität Bonn wird z. Zt. von 750 Studierenden besucht. Der Leichenbedarf zu den anatomischen Präparierübungen wird somit ein gewaltiger sein.“ Stöhr verhehlte nicht, dass er auch ein persönliches Interesse hegte. Er betonte, „dringlichst“ benötige er „das Material ausser für den Unterricht, [sic] vornehmlich zur Ausführung von [...] persönlich geführten wissenschaftlichen Forschungsergebnissen“, die er „sobald als möglich zum Abschluss bringen“ mochte. Doch Stöhr drang mit seinem Wunsch, die „Verteilung der Leichen von Hingerichteten an die Anatomischen Institute Köln und Bonn“ nach einem Modus vorzunehmen, der „aus der Verha[e]ltniszahl der vorklinischen Mediziner zu ermitteln wäre“, nicht durch.

Das erhalten gebliebene Leichenbuch erlaubt die folgende Gesamtübersicht über die an das Anatomische Institut Bonn gelangten Leichen.

Empathie für die hingerichteten Opfer und deren Hinterbliebene ließen die Institutsdirektoren nicht erkennen. Dies gilt bereits für den ersten Doppelfall von 1933. Am 30.11.1933 wurden im Kölner Gefängnis sechs Kommunisten hingerichtet, darunter der 20-jährige Josef Moritz und der 24 Jahre alte Heinrich Horsch. Diese nationalsozialistische Gewalttat fand reichsweite Beachtung. Im württembergischen Metzingen veranlasste das Geschehen den katholischen Pfarrer Alois Dangelmaier (1889–1968), „für die sechs in Köln hingerichteten Kommunisten eine heilige Messe“ zu lesen und, wie es in einer NS-Zeitung hieß, während der folgenden Christenlehre den Fall „in vollkommen einseitiger Weise“ mit Kindern zu erörtern. In Bonn engagierte sich Dangelmaiers Amtsbruder Heinrich Gertges (geboren 1896). Schon am 5.12.1933 ging im Anatomischen Institut ein Schreiben des katholischen Strafanstaltspfarrers ein, der die Zustimmung zu einer kirchlichen Beerdigung erteilte und zugleich im Namen von Angehörigen darum bat, die „vorschnell“ erfolgte Freigabe der Leichen rückgängig zu machen. Johannes Sobotta antwortete umgehend. Dabei stellte er sich auf einen formalen Rechtsstandpunkt und signalisierte nur eine geringe Bereitschaft zu Entgegenkommen. Die Leichen seien dem „wissenschaftlichen Unterricht übergeben worden“ und „eine Verpflichtung, diese Leichen zu beerdigen“, bestehe nicht. Nach Zahlung von „mehreren hundert Mark für Konservierung, den Transport etc. der beiden Leichen“ sowie für Einsargung und Beerdigung könne er einer Freigabe dennoch zustimmen. Einen vorzeitigen Abbruch der „wissenschaftliche[n] Verwertung der Leichen“ lehnte Sobotta ab. Die Beerdigung müsse aber auf jeden Fall in Bonn stattfinden, da es dem Anatomischen Institut nicht erlaubt sei, „eine Leiche von hier [...] nach Köln zu schaffen“. Der im Ton recht barsche Brief ist das letzte im Anatomischen Institut zu diesem Vorgang erhaltene Schriftstück. Aus dem Leichenbuch geht hervor, dass die sterblichen Überreste von Moritz und Horsch auf dem Bonner Friedhof beigesetzt worden sind, was tatsächlich als ein Entgegenkommen zu werten ist. In anderen Fällen fand keine Beerdigung statt, selbst wenn keine Präparierung vorgenommen worden war.

Der für 1941 festzustellende Zuwachs an Hinrichtungen führte verbunden mit Holzknappheit zu einer Lastenverteilung zu Ungunsten des Anatomischen Instituts. Der Leiter des Gefängnisses Köln-Klingelpütz ließ das Bonner Anatomische Institut am 10. 6.1941 wissen, dass es „infolge der geringen Zuteilung an Schnittholz [...] der Anstalt nicht mehr möglich“ sei, „Särge für Hingerichtete zur Verfügung zu stellen“. Man möge „daher dafür Sorge tragen, dass bei der Übernahme von Hingerichteten rechtzeitig, damit ist gemeint vor der Hinrichtung, ein Transportsarg zur Stelle ist“. Das Anatomische Institut entsprach den neuen Bedingungen und wurde von sich aus aktiv, als die zunehmenden Luftangriffe eine pünktliche Anwesenheit der Bonner Vertreter während der Hinrichtung gefährdeten. Man werde künftig „einen Reservesarg dort stationieren [...], damit auch bei verspäteter Ankunft des Fahrers […] die Leiche eingesargt werden kann“.

Gegen Kriegsende kam das an das Anatomische Institut gerichtete Angebot, Leichen zu übernehmen, de facto einer Verpflichtung gleich. An Leichen für Sektion oder Präparierung bestand kein Mangel mehr. Anders als noch in den 1930er Jahren war man nicht mehr an jedem verfügbaren Leichnam interessiert. Philipp Stöhr sprach nun gegenüber der vermehrt geheime Hinrichtungen durchführenden Gestapo von Zeit- und Brennstoffproblemen, die es nur noch in einem Umkreis von etwa 75 Kilometern erlaubten, Leichen abzuholen. Als am 14.8.1942 ohne die Beilage von Tankgutscheinen erneut angefragt wurde, ob man eine Leiche in Bad Kreuznach abholen könne – Bad Kreuznach hatte Stöhr als Beispiel für allzu weit entfernte Orte angegeben – zeigte Stöhr kein Interesse. Hingegen blieben die seltenen weiblichen Leichen begehrt; um sie bat Stöhr auch noch 1943 ausdrücklich.

13. Krieg

Seit der Machtübertragung an die Nationalsozialisten 1933 wurde die Leistungsfähigkeit der Kliniken und Institute durch die zahlreichen Wehrübungen und Parteischulungen der Mitarbeiter eingeschränkt. Rasch waren aus mehr oder weniger freiwilligen Veranstaltungen Zwangszusammenkünfte geworden. Typisch ist ein Schreiben wie das folgende, mit dem die Universitätsleitung Anfang 1934 Klage im Wissenschaftsministerium führt: „Der Direktor der Medizinischen Univ. Klinik berichtet mir, dass 2 seiner ältesten Assistenten […] zu einem 10wöchentlichen [für zehnwöchigen] Kurs in ein Geländesportlager einberufen worden sind. Er habe vor einigen Wochen es für tragbar erklärt, daß auch während des Semesters 1 Assistent einberufen wird […]. Ein Ausfall von 2 älteren Assistenten während des Semesters werde zu großen Nachteilen für die Arbeit der Klinik führen […] um so mehr, als die übrigbleibenden 5 Assistenten bzw. Oberärzte sämtlich durch Verpflichtungen bei der S.A. [...] in Anspruch genommen sind.“ Martinis Bitte um einen Vertreter wurde nicht entsprochen. Das Wissenschaftsministerium ordnete indes an, dass die beiden einberufenen Assistenten ihren „Dienst im Geländesportlager nacheinander ableisten müssten. Das Problem blieb über die Jahre erhalten. Dekan Siebke beklagte Ende 1936 bei einem Besuch im Berliner Wissenschaftsministerium die beinahe fristlose Einberufung von Assistenten aus Kliniken zu SS-Kursen. Für militärische Übungen mussten sogar Habilitationsverfahren, zu denen für Beamte eine Teilnahme an „Reichslagern“ gehörte, unterbrochen werden. Selbst der Direktor der Kinderklinik, Hans Knauer, betonte „als Nationalsozialist und Sturmbannführer des SA“ zwar sein „besonderes Interesse an der weltanschaulichen Schulung“ seiner Mitarbeiter, bat aber um Abänderung der kurzfristigen Einberufungspraxis ohne Rücksprache mit dem Arbeitgeber. Im konkreten Fall war der Assistenzarzt und SS-Unterscharführer Rudolf Zeller über einen ihm bevorstehenden einwöchigen Schulungskurs 48 Stunden vor dessen Beginn informiert worden.

Zu den Schulungskursen kamen die örtlichen Verpflichtungen der Klinikärzte für nationalsozialistische Organisationen. So kündigte die NSDAP für ihre HJ-„Einstellungsuntersuchungen des Jahrgangs 1927“ an, möglicherweise für einen Abend wöchentlich einen Arzt der Chirurgischen Klinik anzufordern. Deren Direktor Redwitz erklärte sich zwar bereit, „versuchsweise [...] in der Zeit vom 1. April bis 1. Oktober“ je einen Arzt „immer wieder“ abzustellen, machte aber eindringlich auf die problematische Personallage aufmerksam. Vor der Fakultät wurde Redwitz 1937 deutlich und hoffte auf eine einheitliche Linie: „So wie es jetzt ist, kann es nicht weiter gehen. Allein im Juli müssen wieder 3 meiner Herren zu einer Übung fort. Ich weiss wirklich nicht, wie ich die Diensteinteilung vornehmen und die Klinik weiterhin aufrecht erhalten soll. Es muss einmal mit diesen Dienstleistungen Schluss gemacht werden.“

Parallel zu diesen Entwicklungen wurde die Wehrmacht zu einem attraktiven Arbeitgeber für Ärzte mit raschen Aufstiegschancen, der manches Forschertalent von den Universitäten abzog. Doch die Situation in der Vorkriegszeit war milde im Vergleich zu dem, was sich ab September 1939 an den Kliniken abspielte. Dekan Friedrich Tiemann erklärte dem Wissenschaftsminister am 10.5.1940, das angekündigte Einziehen weiterer Ärzte zur Wehrmacht sowie die Orientierung an einem Arzt-Patienten-Verhältnis von 1:100 verhindere „eine einwandfreie ärztliche Versorgung der Bevölkerung“. Tiemann selbst wurde eine Unabkömmlich-Stellung verweigert, weil man ihn für die Fliegeruntersuchungsstelle Bonn zu benötigen glaubte. Er könne, so wurde ihm beschieden, seine „Freizeit zur Mitarbeit an der Universität“ nutzen. 1939/1940 war zudem der Direktor der Medizinischen Klinik Paul Martini als Oberstabsarzt zeitweilig zur Wehmacht eingezogen.

Nicht nur die ärztliche Versorgung, auch die Lehre wurde mit Kriegsbeginn deutlich reduziert. Die Aufrechterhaltung des nur um einige Wochen verschobenen Lehrbetriebs stand nicht in Frage, wenn es auch in den 1940 vorgeschriebenen Trimestern zu Schwierigkeiten wegen zeitlicher und räumlicher Überschneidungen kam. Im Laufe des Krieges nahm die Zahl der Hochschullehrer wieder zu, ohne den Vorkriegsstand zu erreichen. Sogar noch im Wintersemester 1944/1945 führte die Medizinische als einzige Fakultät den Lehrbetrieb wenigstens teilweise fort. Gemeinhin war die Aufnahme eines Medizinstudiums durch kriegsverwendungsfähige Männer in der späteren Phase des Krieges unerwünscht.

Bereits in der Anfangsphase des Krieges machten sich die Professoren Gedanken über die situationsbedingt sinkenden Leistungen der Medizinstudierenden bei den Prüfungen. Als kurz vor den Zerstörungen des verheerenden Luftangriffs vom 18.10.1944 das Vorlesungsverzeichnis für das Wintersemester 1944/1945 erschien, konnte man ihm entnehmen, dass von den 81 namentlich genannten Hochschullehrern der Medizinischen Fakultät nur 48 Lehrveranstaltungen angekündigt wurden. Nach dem Angriff vom 28.12.1944 war die Situation im Bereich der Kliniken jedoch so angespannt, dass die Fakultät am 2.1.1945 beschloss, den Vorlesungsbetrieb einzustellen. Entgegen den Vorstellungen Hitlers verfocht die Medizinische Fakultät keine Politik der verbrannten Erde. Als sich die alliierten Truppen Bonn näherten, verblieb die gesamte Medizinische Fakultät – im Gegensatz zu den anderen Fakultäten – auch formal in Bonn.

14. Opposition

Am 2.8.1933 ließ die Universitätsleitung die Medizinische Fakultät wissen, dass der Hitlergruß nicht mehr ausschließlich als parteiinterne Geste zu betrachten sei, sondern zum Deutschen Gruß geworden sei, dessen sich alle zu bedienen hätten, die „nicht in den Verdacht kommen“ wollten, „sich bewusst ablehnend zu verhalten“. Jeder Universitätsangehörige war spätestens jetzt gezwungen, sich zum Regime zu bekennen oder offen seine Vorbehalte erkennen zu lassen. Bestrebungen der Universitätsleitung, die Hochschule dem totalitären Anspruch des NS-Regimes zu entziehen, spielten seit dem Sommer 1933 keine Rolle mehr. Nur nach Tag des Boykotts von Juden am 1.4.1933 war eine solche Tendenz zum Ausdruck gebracht worden. Damals hatte sich Rektor Adolf Zycha (1871–1947) nach Störungen im Universitätsbetrieb an die Polizei gewandt.

Zahlreiche studentische Gruppen wurden in den ersten Wochen der NS-Herrschaft verboten oder lösten sich angesichts des Drucks selbst auf. Oppositionelle Studenten verbanden sich nun im Untergrund. Der Sozialistischen Arbeitsgemeinschaft (SAG) mit ihren etwa 30 Mitgliedern gehörten acht Medizinstudenten an, darunter Alfred Kantorowiczs Tochter Thea. An der deutlich aktiveren, im Mai 1934 gegründeten „Gruppe Universität der KPD“ („Gruppe Markov“) um den kommunistischen Schüler und Assistenten des Historikers Fritz Kern (1884–1950) Walter Markov hatten Medizinstudenten wohl keinen maßgeblichen Anteil. Ähnliches gilt für andere bekannt gewordene Widerstandskreise im Bonner Raum.

Hingegen spielte in den Überlebenskämpfen des katholischen „Bundes Neudeutschland“ (ND), dessen Hochschulgruppe bereits am 14.10.1933 verboten worden war, ein Medizinstudent eine wichtige Rolle. Dass dieser den Spitznamen Massa trug, kam ihm zugute, als die Gestapo die von ihm neben seinem Bonner Fähnlein geführte Siegburger ND-Gruppe verhörte. Wahrheitsgemäß sagten die Siegburger, der Gesuchte heiße Massa. Gleichwohl entkam er seinen Verfolgern nicht. Massa, der als Medizinstudent den bürgerlichen Namen Franz Josef Peters (1914–1989) trug, wurde unter Bezugnahme auf das „Heimtückegesetz“ vom 21.3.1933 im Herbst 1937 relegiert; das eben erst bestandene Physikum wurde für nichtig erklärt. Nachdem Peters am 2.11.1937 zum Bonner Infanterieregiment 77 eingezogen worden war, nahm sich das Divisionsgericht Köln seines Falles an. Unter anderem wurde ihm vorgeworfen, Hermann Göring einen kriminellen „Säufer“ genannt zu haben. Zunächst zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt, wurde diese Strafe bald in eine ebenso lange Gefängnisstrafe und schließlich – im Herbst 1939 – in eine sechsmonatige Gefängnisstrafe umgewandelt, deren Verbüßung bis nach Kriegsende ausgesetzt wurde.

Erwähnung finden muss zudem Willi Graf, der herausragende Vertreter der „Weißen Rose“. Das in (Euskirchen-)Kuchenheim geborene Mitglied des ND und des ebenfalls katholischen „Grauen Ordens“ begann 1937 in Bonn mit dem Medizinstudium, das er bis zum Physikum fortsetzen konnte. Erst Anfang 1940 wurde er zur Wehrmacht eingezogen, obwohl er bereits zuvor mit dem nationalsozialistischen Staat in Konflikt geraten war. Nur eine Amnestie nach der Annexion Österreichs führte zur Einstellung eines Verfahrens gegen Graf, das gegen ihn als Mitglied des „Grauen Ordens“ 1938 in Mannheim eingeleitet worden war. Nachdem er von der Wehrmacht im April 1942 zum Studium freigestellt worden war, fand er dort Kontakt zu Hans Scholl (1918–1943) und Alexander Schmorell (1917–1943. Gemeinsam wurden sie im Juli 1942 zu einer dreimonatigen Famulatur nach Russland einberufen. Mitte Januar 1943 war Graf an der Formulierung des fünften Flugblatts der „Weißen Rose“ beteiligt und kam wenige Tage später während einer Reise, die ihn vom 20. bis zum 24. Januar auch nach Köln, Saarbrücken, Freiburg und Ulm führte, nach Bonn. Am 18.2.1943 wurde er in München verhaftet, am 12.10.1943 in München-Stadelheim hingerichtet. Wie eng die Kontakte Grafs zu Bonner Medizinstudierenden im Januar 1943 waren, muss einstweilen offen bleiben. Als gesichert aber kann gelten, dass seine Bonner Ansprechpartner Hein Jacobs und Karl Bisa von Flugblattaktionen abrieten.

Medizinstudierende waren auch in die Auseinandersetzungen der im „Bonner Waffenring“ zusammengefassten Burschenschaften und Studentenverbindungen mit der HJ involviert. Nachdem die HJ Couleur tragende Studenten zuvor immer wieder attackiert hatte, eskalierte am 11.6.1934 auf dem Bonner Marktplatz eine gemeinsame Kundgebung von HJ und Waffenring. Anders als von den Studenten erwartet, trug sie nicht zu einer Beruhigung der Gemüter bei: HJ-Gebietsführer Wallasch beschimpfte die Farbentragenden in einer Weise, die offenbar sämtliche Studenten geschlossen vom Markt ziehen ließ. Noch am selben Tag kam es zu neuen Attacken gegen Studenten durch die HJ, die mehrere Verletzte forderten. An den Folgetagen trugen berechtigte Studenten und Professoren Couleur. Dies war auch eine Reaktion auf das vierzehntägige Farbenverbot, dass gegen die katholischen Korporationen ausgesprochen worden war, die an der Fronleichnamsprozession teilgenommen hatten.

Anderer Art nichtkonformen Verhaltens an der Medizinischen Fakultät war die verbotene ärztliche Behandlung von Verfolgten des NS-Regimes. Dies ist für den Chirurgen Ernst Derra (1901–1979) und den Augenarzt Wolfgang Riehm (1896–1971) belegt, obwohl beide der NSDAP angehörten. Die verbotene Behandlung von Juden ist für mehrere Mediziner belegt, ebenso lassen sich Kontakte zu regimekritischen Kreisen nachweisen. Eine innere Resistenz aus Glaubensüberzeugungen und einem humanistischen Verständnis der ärztlichen Verantwortung begegnet immer wieder. Dennoch sind keine Aktionen von Angehörigen der Medizinischen Fakultät, insbesondere nicht von Ordinarien, bekannt geworden, die es erlaubten, vorbehaltlos von „Ärzten im Widerstand“ zu sprechen.

Quellen

- Universitätsarchiv (UA) Bonn

- Kuratorium

- Rektorat

- Medizinische Fakultät (MF)

- Universitätsverwaltung (UV)

- Universitätsrektorat (UR)

- Personalakten der Universität (PA)

- Personalakten der Medizinischen Fakultät (MF-PA)

- NS-Dozentenbund

- Promotionsalbum

- Archiv des Medizinhistorischen Instituts (MHI) der Universität Bonn

- Nachlass Paul Martini

- Stadtarchiv (StA) Bonn

- Presseausschnittsammlung

- Gesundheitswesen (Pr)

- Rotes Kreuz (R.K.)

- Sozialwesen (N)

- Lesegesellschaft (Lese) - Tagebuchaufzeichnungen des Bonner Arztes Dr. Kill, Typoskript

- Erinnerungen des Bonner Arztes Dr. Samuel, Typoskript

- Otto Meyer, Meine Erlebnisse in den Jahren 1933-1945, Typoskript

- Anatomisches Institut der Universität Bonn

- Leichenbuch

- Ordner Nr. 117

- Blauer Schnellhefter (Nachkriegsschriftverkehr)

- Archiv der Rheinischen Kliniken Bonn (ARK)

- Personalakten

- Ordner Union

- Archiv des Landschaftsverbandes Rheinland Brauweiler (ALVR)

- Personalakten (MF 14)

- Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv (HStA) Düsseldorf (heute Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland) - NW 2/25 (Hochschulen)

- NW 4 (Landessippenamt)

- NW 15 (Hochschulen)

- NW 25 (Hochschulen)

- NW 109

- NW 174 (Sondergerichtsakten)

- NW 181 (Hochschulen)

- NW 316 (Forschungsförderung)

- NW 355 (Wissenschaft)

- NW 566

- Entnazifizierungsakten

- Gestapo-Findbücher

- Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK) Berlin

- Preußisches Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung (I. HA, Rep. 76, V a <nw 5="">)

- Preußisches Staatsministerium (Rep. 90)

- Preußisches Ministerium für Finanzen (Rep. 151) </nw>

Literatur

Bab, Bettina, Im falschen Moment laut gelacht… Beispiele zwangssterilisierter Frauen in Bonn, in: Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis, 18 (1995), H. 41, S. 33-42.

Einhaus, Carola, Zwangssterilisation in Bonn (1934–1945). Die medizinischen Sachverständigen vor dem Erbgesundheitsgericht, Köln/Weimar/Wien 2006.

Forsbach, Ralf, Die Medizinische Fakultät der Universität Bonn im „Dritten Reich“, München 2006.

Höpfner, Hans-Paul, Die Universität Bonn im Dritten Reich. Akademische Biographien unter nationalsozialistischer Herrschaft, Bonn 1999.

Pommerin, Reiner, „Sterilisierung der Rheinlandbastarde“. Das Schicksal einer farbigen deutschen Minderheit 1918–1937, Düsseldorf 1979.

Online

Forsbach, Ralf, „Euthanasie" und Zwangssterilisierungen im Rheinland (1933–1945), in: Internetportal Rheinische Geschichte. [Online]

Zahl der an das Anatomische Institut der Universität Bonn gelangten Leichen in den Jahren 1930-1944.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Forsbach, Ralf, Die Medizinische Fakultät der Universität Bonn im „Dritten Reich“ (1933–1945), in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-medizinische-fakultaet-der-universitaet-bonn-im-dritten-reich-1933%25E2%2580%25931945/DE-2086/lido/57d1331f846709.49045288 (abgerufen am 25.04.2024)