Zu den Kapiteln

Schlagworte

2.1 Der Verlauf der Wirtschaftskonjunktur

Bedient man sich des Elektrizitätsverbrauchs als einem zeitnahen Indikator der lokalen Wirtschaftskonjunktur, weil er unmittelbar in den Statistiken der kommunalen Versorgungsunternehmen nachgewiesen werden kann, dann ergeben sich detaillierte Verläufe, die nach der statistischen Ausschaltung der saisonalen Komponente für Industrie und Gewerbe die große Depression belegen. Die Konjunktur ließ in der zweiten Hälfte 1929 spürbar nach, blieb aber im Ruhrgebiet noch befriedigend. Die Stimmung verschlechterte sich. Mit dem Börsenkrach im Oktober 1929 fühlten sich die Skeptiker im Blick auf die Zukunft bestätigt. Im Sommer 1930 wie im Winter 1930/1931 lagen alle Zahlen unter den jeweiligen Vorjahreswerten. Ende 1930 erreichten die Aktienkurse nur noch 60 Prozent des Durchschnitts von 1929. In den konsumnahen Wirtschaftsbranchen verlief der Abschwung der Wirtschaft aber sogar milder als im Reichsdurchschnitt. Die Zinsen auf dem Kapitalmarkt sanken von Mitte 1929 bis August 1930 von über 8,5 auf 4 Prozent, was aber wegen des unsicheren konjunkturellen Umfelds für Umschuldungen, nicht aber für Investitionen genutzt wurde. Danach stiegen die Zinsen deutlich an, weil die Sicherheit neuer Kredite in Frage stand und sich das Kreditangebot stark verknappte.

Der wirtschaftspolitische Aktionismus der Reichsregierung machte einen guten Eindruck von der Handlungsfähigkeit der Politik. Im ersten Halbjahr 1931 legte der Konjunkturabschwung für einige Monate eine Pause ein. Die Industrieproduktion nahm sogar wieder zu. Allerdings nicht in Düsseldorf, Essen und Köln, wo sich quasi im Nachgang die negativen Zahlen sogar noch beschleunigten. Auch das folgende positive Wachstum blieb dort hinter dem Reichsdurchschnitt zurück. Dieses „Zwischenhoch“ wirkte sich auf die Beschäftigung aus. Die Zahl der Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen stabilisierte sich. Ab dem Sommer 1931 setzte sich die Depression wieder fort. Die wesentlichen Konjunkturrisiken waren weiter existent. Der Kapitalmarkt bot keine Anreize und die Aussichten der deutschen Wirtschaft für Exporte blieben schlecht. Die heraufziehende Banken- und Kreditkrise vernichtete die ersten Ansätze einer Erholung. Insbesondere die labile Finanzierung durch kurzfristige Auslandskredite erwies sich jetzt als Schwachstelle. Reichsregierung und Reichsbank sahen keinen anderen Ausweg, als drastische Maßnahmen der Devisenbewirtschaftung zu ergreifen. Fatal wirkte sich nun die eingeschlagene Hochzinspolitik aus, die jede Investitionsabsicht im Keim erstickte und Kreditschuldner und in der Folge auch renommierte Geschäftsbanken in die Insolvenz trieb.

Die Schieflagen der Banken weckten schlechte Erinnerungen an die Hyperinflation im Anschluss an den verlorenen Ersten Weltkrieg und bewirkten einen enormen Vertrauensverlust in Banken und Währung. Köln büßte als Emissionsplatz für Wertpapiere seine Bedeutung ein. Die offensichtliche politische Unsicherheit im Reich nach der Entlassung Brünings als Reichskanzler Ende Mai 1932 hielt potenzielle Investoren ab. Der Protektionismus im Welthandel und der internationale Preisdruck weiteten sich zum Nachteil Deutschlands aus. Die Montanindustrie im Ruhrgebiet bekam dies stark zu spüren. Das internationale Rohstahlkartell und die internationalen Verkaufsverbände für Eisenerzeugnisse, welche sich bislang stabilisierend auswirkten, brachen auseinander. Die Strukturprobleme der Montanwirtschaft im Ruhrgebiet traten nun offen zu Tage. Im Jahr 1932 erreichte die Steinkohlenförderung in Duisburg(-Hamborn) nur noch knapp 58 und in Essen gut 65 Prozent ihres Standes von 1929. Krupp in Essen entließ zwischen Oktober 1930 und September 1931 über 7.000 Bergleute und schaltete 420.000 Feierschichten ein. Nachdem Anfang 1931 Versuche der Vereinigten Stahlwerke, Löhne und Gehälter um 20 Prozent zu kürzen, am Widerstand der Gewerkschaften gescheitert waren, schlossen sie die Stahlhütte in Duisburg-Ruhrort-Meiderich mit mehr als 6.000 Arbeitern und modernster Technik. Man ging immer stärker zu einer Drei-Tage-Woche über. Die schon längst in Gang gekommene Rationalisierung und Konzentration der Betriebe mit einer Erweiterung der Produktionskapazitäten wurde fortgesetzt. Die Duisburg-Ruhrorter Häfen erwiesen sich als exaktes Spiegelbild der Lage der Ruhrwirtschaft.

Zunächst besser sah die Lage in der Röhrenherstellung in Düsseldorf aus. Mannesmann profitierte von einem Großauftrag aus der Sowjetunion. Danach kam man in den Strudel der Kürzungen der öffentlichen Haushalte für Kanalinvestitionen. Im Maschinenbau sah die Lage schon im Jahr 1928 uneinheitlich aus. Während die Inlandsnachfrage schrumpfte, stützte die Auslandsnachfrage nach deutschen Spezialmaschinen die Konjunktur. Im Ergebnis war die Beschäftigungslage im Maschinenbau 1930 im Ruhrgebiet noch verhältnismäßig günstig, aber in Köln bereits schlechter. Die Kölner Humboldt-Deutzmotoren waren im ersten Halbjahr 1932 zu 60 Prozent von Auslandsbestellungen abhängig. Der zunehmende Protektionismus des Auslandes legte diese Konjunkturstütze lahm. Im April 1931 wurde die Motorenindustrie in Köln nur noch zu 40-45 Prozent ausgelastet. Personal und Beschäftigung mussten verringert werden. Von der Kreditkrise des Sommers 1931 war der Maschinenbau besonders betroffen, weil die typische Vorfinanzierung von Großprojekten durch langfristige Kredite immer schwieriger wurde.

Ganz prekär entwickelte sich die Lage im Baugewerbe. Der Industriebau nahm mit den Schwierigkeiten der Auftraggeber ab. Der Wohnungsbau wurde noch durch die zweckgebundenen Mittel aus dem Hauszinssteueraufkommen am Leben erhalten, die reichlich aus den öffentlichen Haushalten flossen. Die Hochzinspolitik der Reichsbank strangulierte jedes Interesse am Wohnungsbau, Hypotheken wurden nur noch von städtischen Sparkassen vergeben. Der Wohnungsmarkt spaltete sich in einen Mietermarkt für teure und deshalb unvermietbare Großwohnungen und einen Vermietermarkt für günstigere, aber stark nachgefragte Kleinwohnungen. Der Umbau großer Wohnungen in kleinere wurde mit öffentlichen Mitteln forciert. Nach der Aufhebung der Zweckbindung für die Verwendung des Aufkommens aus der Hauszinssteuer brach die Wohnungsbautätigkeit zusammen. Das politische Interesse war ohnehin schon vom Mehrfamilienhausbau auf die Eigenheime und einfachen Siedlungshäuser übergewechselt. Im Jahr 1931 erreichte der Bau von Kleinwohnungen den Höhepunkt. Es entstanden Überkapazitäten, die in den folgenden Jahren dem Baugewerbe sehr große Probleme machten und eine große Zahl von Betrieben in die Insolvenz trieben.

Die immer größer werdenden Haushaltsschwierigkeiten veranlassten die Kommunen zu Kürzungen ihrer Bauinvestitionen. Hier wirkte der kommunale Spitzenverband, der Deutsche Städtetag, durch Empfehlungen krisenverschärfend. Bahn und Post drückten als Auftraggeber die Preise. Dem von den öffentlichen Aufträgen abhängigen Tiefbau ging es entsprechend schlecht. Es wurden hohe Verluste erwirtschaftet bei geringem Eigenkapital, das schnell aufgezehrt war. Missmut gab es über die kommunalen Beschäftigungsprogramme, die mit einfachen Tiefbauarbeiten den Baubetrieben mögliche Aufträge wegnahmen. Den Schlusspunkt des öffentlichen Bauwesens machte die Reichsregierung im Dezember 1931 durch das Verbot jeglicher Neubaumaßnahmen. An Rhein und Ruhr waren im letzten Vierteljahr 1931 rund 80 Prozent aller Bauhilfsarbeiter ohne Arbeit.

Das Textil- und Bekleidungsgewerbe war vom Konjunkturabschwung bereits ab 1928 betroffen. Übergroße Lagerbestände drückten die Preise. Der Protektionismus im Welthandel brachte für die exportabhängige Textilindustrie in Gladbach-Rheydt große Nachteile. Der stockende Inlandsabsatz verschärfte die Krise. 1929 ruhte bereits rund ein Viertel der Gladbacher Baumwollspindeln. 1931 und 1932 gab es in den dortigen Baumwollspinnereien sogar nur eine Zwei-Tage-Woche. Die kurzen Fristen der hereingenommenen Aufträge führten zu einer starken Fluktuation der Beschäftigten in den Textilbetrieben. Auch die Wuppertaler Bekleidungsindustrie musste bis in den Sommer 1932 hinein einen ständigen Auftragsrückgang hinnehmen. Hier „blühte“ ersatzweise das Hausgewerbe, das kostengünstig arbeiten konnte, weil es sich nicht an Tarifverträge und gesetzliche Arbeitszeitregelungen halten musste.

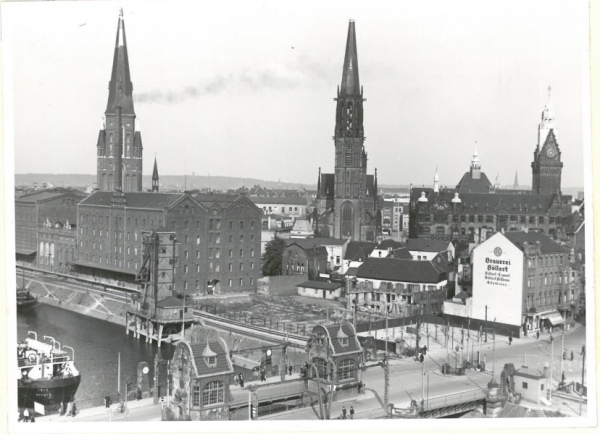

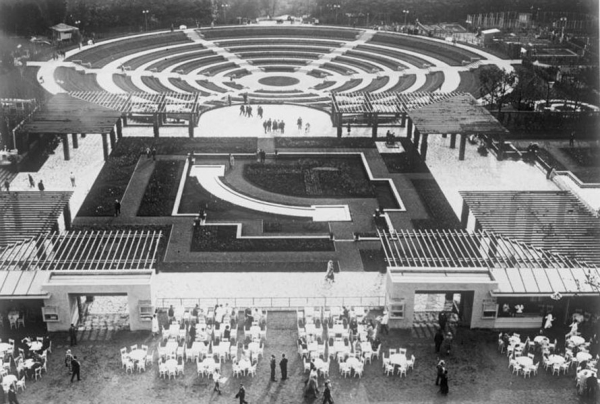

Der Einzelhandel begann früh unter der Konjunkturschwäche zu leiden. Bereits 1930 lagen die Umsätze des Einzelhandels je nach Branche im Raum Düsseldorf und im Ruhrgebiet 10-30 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Essen profitierte 1929 noch von der positiven Sonderentwicklung durch die „Große Ruhrländische Gartenbauausstellung“ (Gruga), dem Ausbau der Innenstadt und verschiedenen anderen Ausstellungen. Aber die unsicheren Aussichten bei mangelnder Kaufkraft durch Erwerbslosigkeit, Feierschichten und Entgeltsenkungen mussten sich nachteilig auf den Handel auswirken. Es wurde nur das Notwendigste in einfachster Qualität zum niedrigsten Preis erworben. Die Preissenkungsaktionen der Reichsnotverordnung vom 8.12.1932 stimulierten nicht die Nachfrage, sondern beförderten die Erwartung auf neue Preissenkungen in der Zukunft. Die Banken- und Kreditkrise im Sommer 1931 motivierte zu weiterer Kaufzurückhaltung bis zum ersten Halbjahr 1932.

Im Nachgang der aktuellen Konjunkturlage wurden immer mehr Unternehmen, insbesondere in dem chronisch unterfinanzierten Bau- und Kleingewerbe, insolvent. Die sich verschlechternde Zahlungsmoral der Kommunen und der Wohnungsbaugesellschaften trugen das Ihre dazu bei. Die Zwangsversteigerungen von Immobilien durch die Amtsgerichte schnellten 1932 in die Höhe. Die rheinischen Großstädte wurden nun vielfach unfreiwillige Immobilieneigentümer, weil sie als Gläubigerinnen der vergebenen, nun notleidenden Hauszinssteuerhypotheken auftraten. Mit der Dauer und Verschärfung der Krise, in deren Folge die Erwerbslosigkeit wuchs, gerieten die privaten Haushalte immer mehr in Zahlungsverzug. Darunter litt der Handel sehr, und es kam zu zahlreichen Ausverkäufen. Von der Reichsregierung wenig durchdacht war die Verordnung des Reichspräsidenten vom 8.12.1931, die die Schuldzinsausgaben senkte, aber zugleich zu einer schlechteren Zahlungsmoral motivierte.

Eröffnung der Gruga in Essen, 1929. (Bundesarchiv, Bild 102-08024 / CC-BA-SA)

Im ersten Halbjahr 1932 verlangsamte sich der Konjunkturabschwung offenbar. Die Industrieproduktion nahm nur noch geringfügig ab. In der Mitte des Jahres 1932 war der Tiefpunkt der Industriekonjunktur erreicht. Von äußerst niedrigem Niveau ausgehend nahmen Auftragseingang, Mengenabsatz und Außenhandel wieder zu. Die Stimmung hellte sich auf, man hoffte auf weitere Anregungen durch Konjunkturprogramme der Reichsregierung. Die Deflation fand ihr Ende. Die Produktionsgüter- und Investitionsgüterindustrie wurde zur Antriebskraft der Konjunktur. Die Beschäftigung in den Zechen stieg rasch an, allein in den Essener Krupp-Bergwerken nahm die Belegschaft in zwölf Monaten um 1.600 Arbeitskräfte zu. In der Eisen- und Stahlindustrie trat eine Belebung ein, die von einem Auftrag der Reichsbahn gefördert wurde. Die stillgelegte Hütte Duisburg-Ruhrort-Meiderich konnte 1933 wieder in Betrieb gehen. Der Maschinenbau profitierte von den Bestellungen der Reichsbahn.

Wegen der Kaufkraftschwäche der privaten Haushalte lief die Konjunktur der Textil- und Bekleidungsindustrie hinterher. Die restriktive Wirkung der Kreditmärkte ließ im Frühjahr 1933 nach. Die Stabilisierung der Herrschaft Hitlers beruhigte die Wirtschaft und verbreitete Optimismus für Geschäfte. Der Aufschwung im Baugewerbe wurde im ersten Quartal 1933 durch einen ungewöhnlich schwachen saisonalen Rückgang erkennbar. Die öffentlich geförderten Kleinwohnungsprojekte, Stadtrandsiedlungen und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen hatten den Boden bereitet. Im öffentlichen Hochbau dagegen blieb es durch das Bauverbot schwierig. Öffentliche Auftraggeber verlangten vom Bauunternehmer sogar eine Beteiligung an der Finanzierung. Allmählich ging die Zahl der Zwangsversteigerungen von Grundstücken zurück. Die Preise stabilisierten sich. Im Textil- und Bekleidungsgewerbe fand die konjunkturelle Anregung durch die Binnennachfrage statt. Man profitierte nach der nationalsozialistischen Machtübernahme vom riesigen Bedarf an Uniformen, Abzeichen und Fahnen, worunter aber das Konfektionsgewerbe litt. Im Herbst 1932 kam auch der Rückgang des Einzelhandels an Rhein und Ruhr zum Stillstand, das Niveau blieb aber in jeder Hinsicht niedrig. Erstmals nach mehreren Jahren erreichte im Januar 1933 in Düsseldorf und Wuppertal der mengenmäßige Umsatz in einem Saisonschlussverkauf das Vorjahresniveau. Die Zahlungsweise der Kundschaft war aber immer noch problematisch.

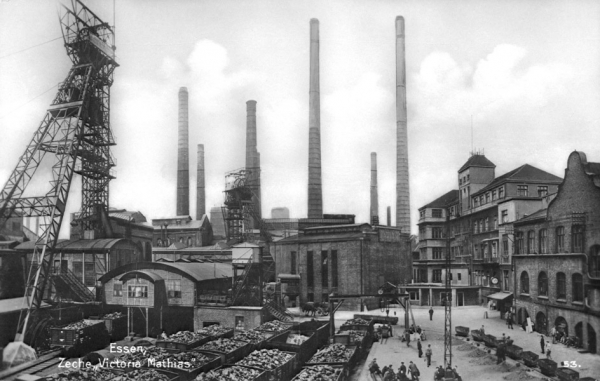

Zeche 'Viktoria Mathias' in Essen. Postkarten-Repro, nach einem nicht mehr existierenden Original. (Stadtbildstelle Essen)

2. 2 Der Arbeitsmarkt

Mit der Dauer der Wirtschaftskrise zeigten sich immer mehr ihre Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt, wie es einem nachlaufenden Konjunkturindikator entspricht. Zuerst wird die Beschäftigungsdauer der Belegschaften in den Betrieben reduziert und dann werden Arbeitskräfte entlassen, zunächst die befristeten und eher am Rande stehenden Ungelernten und schließlich die qualifizierten Fachkräfte der Stammbelegschaft. Arbeiter wurden wegen ihrer kürzeren Kündigungsfrist schneller als Angestellte entlassen. Die Berufe der Produktionsgüterherstellung traf die Krise auf dem Arbeitsmarkt stärker als jene aus der Konsumgüterbranche. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse wurden durch kurzfristige für plötzlich auftretende Auftragsspitzen ersetzt. Die lokalen Arbeitsmärkte zeigten die typischen Merkmale der wirtschaftsstrukturell dreigeteilten Gruppe der rheinischen Großstädte. Es blieben aber auch eine Reihe von speziellen Faktoren vor Ort einflussreich, so dass sechs verschiedene Arbeitsmärkte zu betrachten sind.

Die Zunahme der Arbeitssuchenden fiel in Düsseldorf stärker als in Köln aus, weil im Unterschied zu Köln in Düsseldorf die Schwerindustrie eine beachtliche Bedeutung hatte. Die großen Betriebe der Montanwirtschaft in Duisburg(-Hamborn) waren von Entlassungen stärker als Essen betroffen, weil es in Essen noch ein bemerkenswertes Konsumgüter- und Dienstleistungsgewerbe gab, das nicht ausschließlich von der Montanwirtschaft abhängig war. In Gladbach-Rheydt fiel die Zunahme der Arbeitssuchenden bei den Arbeitsämtern unterdurchschnittlich aus, weil sich die Textilkrise bereits vor 1929 ausgewirkt hatte. Diese spezielle Krise der Branche wirkte sich wegen ihrer geringeren Bedeutung in Wuppertal schwächer aus als in Gladbach-Rheydt. Wuppertal war dann aber vom Konjunkturabschwung der übrigen Wirtschaftszweige stärker betroffen.

Im Januar 1930 kamen in Köln zwölf Bewerber auf eine offene Stelle, im Januar 1932 waren es aber 101. Bis Ende 1932 hatten die un- und angelernten männlichen Arbeiter den größten Anteil an den Arbeitssuchenden. Extrem angespannt war die Arbeitsmarktlage in Gladbach-Rheydt im Januar 1932 bei männlichen Arbeitssuchenden. 313 Bewerber interessierten sich für ein Stellenangebot. Bei Frauen lag das Verhältnis „nur“ bei 18:1. Generell war die Lage auf dem Arbeitsmarkt für Frauen deutlich entspannter als für Männer in den typischen Männerbranchen. Teure Stellen für männliche Fachkräfte wurden offenbar vielfach durch Billiglohnarbeitsplätze für angelernte Frauen ersetzt.

Die größte Gruppe unter den arbeitslosen und arbeitsuchenden Frauen waren die Hausangestellten. Sie war die Folge der finanziellen Schwierigkeiten wohlhabender Kreise, die sich gewöhnlich Hausangestellte leisten konnten. Erfahreneren Hausfrauen schien es attraktiv, sich um solche Stellen zu bewerben, um das Familieneinkommen aufzubessern. Nur in den beiden Textil- und Bekleidungszentren spielten die Arbeitssuchenden aus der Hauswirtschaft keine Rolle, weil es in den dort dominierenden Industriezweigen relativ attraktive Frauenarbeitsplätze gab und sich, zumindest in Wuppertal, auch noch die Abarbeitung von Aufträgen in Heimarbeit anbot. Der Höchststand der Arbeitssuchenden wurde in den Montan- und Textilstädten im Sommer 1932 erreicht, in Düsseldorf und Köln aber erst zum Jahreswechsel 1932/1933. Viele Erwerbslose, besonders Handwerker, versuchten den Aufbau einer selbstständigen Existenz mit der Gründung eines Kleinstbetriebes.

Jugendliche Arbeitskräfte unter 21 Jahren waren insbesondere in der ersten Hälfte der Wirtschaftskrise überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen. Wie ihre erwachsenen Kollegen stammten die meisten aus der Metallbranche oder waren ungelernt. Im Februar 1931 waren zum Beispiel in Köln ein Viertel der Arbeitslosen Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren. In ihrer Verzweiflung über ihre Lage und mit dem Blick auf die schlechten Prognosen wanderten viele Deutsche aus. Die Mehrzahl der Auswanderungswilligen war zwischen 20 und 30 Jahre alt, ledig und mittellos. Am Ende der Wirtschaftskrise 1933 waren in den sechs rheinischen Großstädten ein Viertel bis ein Drittel der Erwerbspersonen erwerbslos. Mit diesen Zahlen lagen diese Städte weit über dem Durchschnitt im Deutschen Reich von gut 18 Prozent. In der Folge kehrten viele Frauen wieder in ihr reines Hausfrauenleben zurück.

Schlangestehen in Duisburg vor einer Baracke, in der Arbeitslosengeld ausgezahlt wird, 1929. (Stadtarchiv Duisburg)

2.3 Die Entwicklung der sozialen Verhältnisse

Infolge der Massenarbeitslosigkeit aus der ökonomischen Depression verschlechterte sich die soziale Lage in allen Städten dramatisch. Die Montanindustrie in Duisburg (-Hamborn) und Essen war so stark angeschlagen, dass die Einkommen in diesen Städten sogar unter das Niveau der notorisch Niedriglöhne zahlende Textil- und Bekleidungsindustrie in Gladbach-Rheydt und Wuppertal fielen. Die Tarif- und Preispolitik trieb die Verarmung großer Teile der städtischen Bevölkerung voran. Es war auch das ausdrückliche Ziel der Reichsregierung Brüning und ihrer Nachfolgerinnen mit ihren Eingriffen, den Lebensstandard allgemein zu senken, unter anderem durch die Kürzung der Beamtenbezüge und die Festschreibung aller Löhne und Gehälter auf den Stand von Januar 1927. Die Arbeitgeber sahen sich in ihrer Position für Lohn- und Gehaltskürzungen gestärkt. Die Reichsregierung von Papen strebte durch die beiden Notverordnungen des Reichspräsidenten im September 1932 sogar eine Bezahlung der Arbeitskräfte weit unter den Tariflöhnen an. Der Unmut darüber war so groß, dass sie unter der Kurzkanzlerschaft von Schleichers im Dezember 1932 wieder aufgehoben wurden.

In allen sechs rheinischen Großstädten sank 1932 der Anteil der Arbeitnehmer, bei denen überhaupt Lohnsteuerabzüge vorgenommen wurden, auf die Hälfte und weniger im Vergleich zum Jahr 1928 ab. Zwar brachte die eintretende Deflation eine Senkung der Lebenshaltungskosten. Im Verlauf des Jahres 1932 verlangsamte sich die Deflation und kam im März 1933 zum Stillstand. Der allgemeine Lebenshaltungskostenindex lag schließlich am Ende der Krise ein Viertel unter dem Stand von 1929. Im Ergebnis fiel der Lebensstandard, weil die Preise nicht so stark wie die Einkommen zurückgingen. Auch waren die Preissenkungen keineswegs durchgängig und gleichmäßig. Gegen den allgemeinen Trend nahmen die Aufwendungen für die Wohnung bis 1931 sogar noch zu. Es waren auch nicht so sehr die Senkungen der Tariflöhne und -gehälter, die hauptursächlich den Abstieg in die Armut großer Teile der Einwohner in den Städten brachte. Erhöhungen von Steuern, Tarifen der öffentlichen Versorgungsunternehmen und Sozialabgaben schmälerten die verfügbaren Einkommen zusätzlich. Die Dauer der Erwerbslosigkeit der betriebsbedingt Gekündigten oder der Kurzarbeit der noch Arbeitenden bewirkte in dem zeitlich gestuften System der öffentlichen Unterstützung von der Arbeitslosenunterstützung der Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung über die Krisenfürsorge hin zur Wohlfahrtsunterstützung der Kommunen eine geradezu unabwendbare massive Beschneidung des gewohnten Lebensstandards.

Die während der Krise verordneten Kürzungen der Leistungen verschärften die Lage der Erwerbslosen und ihrer Familien. Hier befand sich Duisburg (-Hamborn) in der vergleichsweise schwierigsten Lage. Falls es überhaupt noch möglich war, wurde aus dem Sparen im Wohlstand ein Angstsparen. Der Pfandkredit entwickelte sich zu einem wichtigen finanziellen Notstopfen. Gegen Schmuck, Tafelsilber und andere verpfändbare Gegenstände wurde Bargeld mit hohen Zinsen in vorzugsweise städtischen Pfandleihanstalten ausgeliehen. Doch der Wert der Pfänder sank mit der Geldnot und dem Vermögensverlust, der durch die Deflation noch befördert wurde. Nach dem Ablauf des Pfandkredits sahen sich viele Mittelstandsfamilien gezwungen, das Pfand zwangsversteigern zu lassen, weil sie den Kredit nicht mehr zurückzahlen konnten.

Essen, Zeche Zollverein, Schacht 12, 1930er Jahre. (Stadtarchiv Essen)

In vielen Haushalten trat mit dem Aufwand für die Wohnung ein weiteres existenzielles Problem auf. Zwar senkte die Reichsregierung mit der Notverordnung vom 8.12.1931 die Altbaumieten um 10 Prozent, die Mieten der Neubauwohnungen blieben aber weiterhin kaum finanzierbar. Die Zahl der Umzüge nahm zu, die Obdachlosigkeit ebenso. Es entstanden „geregelte“ und „wilde“ Siedlungen. Beim Wohnungs- und Mieteinigungsamt der Stadt Köln waren schon Ende März 1930 etwa 3 Prozent der Bevölkerung, das heißt über 22.000 Wohnungssuchende registriert. Die Zwangsräumungen von Wohnungen wegen Mietschulden nahmen so stark zu, dass die Städte sich gezwungen sahen, von ihrem Recht auf Zwangseinweisung in verfügbare Wohnungen Gebrauch zu machen. Unter den Zwangsgeräumten waren immer mehr verarmte Selbstständige und Angehörige des Mittelstandes.

Die um sich greifende Armut verschlechterte die Ernährungslage und den allgemeinen Gesundheitszustand. Blutarmut und aufgeschwemmte Gesichter waren untrügliche Zeichen in den Städten. Die Beschaffungskleinkriminalität wie Forst- und Felddiebstähle nahm zu und war Ausdruck der prekären Lebensverhältnisse. Die Hygiene ließ nach. Die Zustände gefährdeten zunehmend den familiären Zusammenhalt. In dieser trüben Lage sank die Zahl der Eheschließungen in allen Städten zwischen 1929 und 1932 um bis zu fast 22 Prozent (Duisburg-Hamborn).

2.4 Die Kommunalpolitik

2.4.1 Die Sozialpolitik

Die Sozialpolitik der Städte sah sich nun vor enorme Herausforderungen gestellt. Selbst Gutverdienende in Beschäftigung gerieten nach dem Verlust der Arbeit in einen steilen sozialen Fall bis an den Rand des Existenzminimums. Im günstigsten Fall fing ein dreistufiges System der sozialen Sicherung die Erwerbslosen und ihre Familien nach verschiedenen Kriterien auf. In der ersten Stufe unterstützte die Arbeitslosenversicherung des Reichs nach dem Maßstab der bislang im Arbeitsverhältnis geleisteten Versicherungsbeiträge und der Zahl der Familienangehörigen. Hierfür musste sich der Unterstützte beim Arbeitsamt zwecks Vermittlung einer neuen Tätigkeit melden. Die Unterstützung wurde für 26 Wochen geleistet, bei einer besonders schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt 39 Wochen. Nach der Notverordnung des Reichspräsidenten vom 6.10.1931 wurde die Dauer der Arbeitslosenunterstützung auf 20 Wochen verkürzt. Dies hatte den Effekt, dass nur die kurzfristig oder saisonal Arbeitslosen eine einigermaßen angemessene Lohnersatzleistung erhielten. Mit der Länge der Wirtschaftskrise nahmen die aus der Arbeitslosenversicherung Ausgeschiedenen wegen der Überschreitung ihrer Bezugsdauer rasch zu. Die Zahl der so genannten Hauptunterstützten fiel bei ihr ab dem Frühjahr 1931 steil ab. In der zweiten Stufe danach konnten Arbeitslose eine „Krisenunterstützung“ beziehen, ebenso Arbeitslose, die nicht voll die Bedingungen für die Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung erfüllten. Die allgemeine Bezugsdauer der niedrigeren Beträge aus der „Krisenunterstützung“ war auf 39 Wochen, bei Arbeitslosen über 40 Jahren auf 52 Wochen begrenzt. Während der Wirtschaftskrise wurde die Bezugsdauer mehrfach geändert.

Zeitversetzt zur Arbeitslosenversicherung wirkte sich nun die Krise auf die Zahl der Krisenunterstützten aus, wobei sie in den sechs rheinischen Großstädten deutlich schneller anstieg als im Durchschnitt des Deutschen Reichs. Von diesem Anstieg waren die beiden Montanstädte Duisburg-Hamborn und Essen besonders betroffen. Diese „Zwischenunterstützung“ war von starker Fluktuation an den Übergängen zur Arbeitslosenversicherung und zur offenen „Wohlfahrtsfürsorge“ der Städte gekennzeichnet. Wegen der Überschreitung der Unterstützungsdauer verließen 1932 mehr Krisenunterstützte Richtung kommunaler Sozialhilfe als aus der Arbeitslosenversicherung dazukamen. Besonders betroffen waren die Altersgruppen unter 30 Jahren. Erst der Erlass des Reichsarbeitsministers vom 7.11.1932 setzte dieser Praxis ein Ende. Die im Laufe der Krise vorgenommenen Leistungskürzungen der Arbeitslosenversicherung und der Krisenfürsorge drückten ihr Niveau großenteils sogar unter das Existenzminimum, oft sogar unter die Richtsätze der kommunalen Wohlfahrtsfürsorge. Mangels Stellenangeboten der Arbeitsämter resignierten viele Arbeitslose und meldeten sich nicht mehr wie vorgeschrieben regelmäßig bei den Arbeitsämtern.

In der dritten und letzten Stufe der öffentlichen sozialen Sicherung mussten die Städte mit ihrer „offenen Wohlfahrtsfürsorge“ für ihre bedürftigen Einwohner eintreten. Erwerbslose, die in diese Kategorie der Hilfeleistungen geraten waren, mussten sich einer strengen Prüfung ihrer Bedürftigkeit unterziehen. Es wurde von Amts wegen definiert, was das „Lebensnotwendige“ war und als „als letzte Rettung“ ohne zeitliche Begrenzung geleistet. Mit Richtsätzen für die monatliche Barunterstützung sollte das Existenzminimum des Bedürftigen und seiner Familie gesichert sein. Jedoch waren oft weitere Leistungen erforderlich, wie die bedeutende Mietbeihilfe zur Verhinderung von Zwangsräumungen aus Wohnungen. Weitere Zahlungen für Heizbrennstoffe und Kleidung kamen hinzu. Private Initiativen und gemeinsame Aktionen von Wohlfahrtsverbänden, Wirtschaft und Stadtverwaltungen in „Notgemeinschaften“ boten durch Spenden dringend benötigte besondere Hilfen für die Wintermonate an. Bedarfsgutscheine für Kleider, Schuhe und Wäsche wurden mit hohem Verwaltungsaufwand an Bedürftige verteilt. Außerdem gab es Schulspeisungen und Abgabestellen für verbilligtes Mittagessen. Köln bereitete in 57 Küchen 1932 und 1933 eine dicke Suppe zu. Versuchten die Städte 1929 und 1930 noch, ihre verhältnismäßig großzügige Sozialpolitik aufrechtzuerhalten, mussten sie im weiteren Verlauf der Krise die nicht üppigen Leistungen ständig kürzen. Die regelmäßigen Barunterstützungen deckten in den Jahren 1930 bis 1932 schätzungsweise nur 49-54 Prozent des früheren Lebensstandards ab.

In Duisburg(-Hamborn) war die Lage der wohlfahrtsunterstützten Arbeitslosen besonders angespannt. Am 1.4.1933 bezogen in Duisburg(-Hamborn) über 42 Prozent der Einwohner öffentliche Unterstützungen, in Köln waren es „nur“ rund 31 Prozent. Auch die zahlreichen Kriegsbeschädigten und -hinterbliebenen, Klein- und Sozialrentner mussten eine deutliche Absenkung ihrer Bezüge hinnehmen. Die so genannte „gehobene Fürsorge“ schrumpfte durch Kürzungen auf das Niveau der allgemeinen Wohlfahrtsfürsorge zusammen. Der Oberbürgermeister von Gladbach-Rheydt, Handschumacher, beschrieb in der Sitzung der dortigen Stadtverordnetenversammlung am 21.9.1932 den Zustand: „Was gezahlt wird, ist zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben.“ Darüber hinaus gab es eine große Zahl weiterer Bedürftiger ohne jegliche öffentliche Unterstützung.

Mit der zunehmenden und andauernden Erwerbslosigkeit setzten in allen sechs rheinischen Großstädten öffentliche Beschäftigungsmaßnahmen ein. Sie verfolgten einerseits das Ziel, die angespannte soziale Lage, insbesondere unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen, zu verbessern, und andererseits die kommunalen Haushalte absehbar finanziell zu entlasten. Bei der Organisation der Beschäftigungsmaßnahmen bewiesen die Kommunalpolitiker vor Ort eine beachtliche Eigenständigkeit ihrer Prioritätensetzung. Sie reichte von der ausschließlichen Organisation von Pflichtarbeit für die Wohlfahrtsunterstützten in Gladbach-Rheydt, um den Arbeitswillen jedes Unterstützten zu testen mit dem Ziel einer Kürzung bis zur völligen Streichung der Unterstützungsleistungen bis zur größten Fürsorgearbeit unter den sechs Städten in Düsseldorf, weil die Erwerbslosen neue Ansprüche für den Bezug von Arbeitslosen- und Krisenunterstützung erwerben sollten, wodurch sie aus der städtischen Wohlfahrtsunterstützung fielen und den Haushalt entlasteten.

Wie existenzbedrohend die Lage für viele Menschen war, wird am Beispiel der Pflichtarbeit deutlich. Für die Pflichtarbeit erhielten die Wohlfahrtsunterstützten ein warmes Mittagessen und einen symbolischen Zuschlag zur Unterstützung. Dieser kärgliche Zuschlag war für viele noch so attraktiv, dass sie sich freiwillig für diese Arbeit meldeten und die Stadtverwaltung Duisburg(-Hamborn) den Zuschlag senkte, um solche Interessenten abzuhalten. Die so genannte „Fürsorge“- beziehungsweise „Notstandsarbeit“ wurde vom städtischen Wohlfahrtsamt im Einvernehmen mit dem örtlichen Arbeitsamt durchgeführt. Mit ihr sollte eine Beschäftigung für Arbeitslose nach ihrem Ausscheiden aus der Unterstützung durch die Arbeitslosenversicherung und die Krisenfürsorge geboten werden. Hierzu wurden auch Arbeitsverträge abgeschlossen. Die Projekte sollten arbeitsintensiv sein, Werte schaffen, die Arbeitskraft des Beschäftigten erhalten und deren Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern. Hierfür wurden Männer mit Familien gegenüber Frauen bevorzugt. Die Entlohnung dieser Arbeit lag 10 Prozent unter dem Tariflohn für Gemeindearbeiter und damit kaum höher als die Unterstützung durch die offene Wohlfahrtsfürsorge der Städte. Für Tiefbauarbeitskräfte war die Entlohnung höher. Zur Finanzierung dieser Arbeiten gab es Darlehen des Reichs und des Landes. Sie setzte aber finanzielle Mittel der Städte voraus, die sie im Laufe der Krise nicht mehr besaßen. Die Projekte wurden eingestellt.

Eine weitere öffentliche Beschäftigungsmaßnahme war der „Freiwillige Arbeitsdienst“ (FAD) unter der Trägerschaft der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, der mit der Notverordnung des Reichspräsidenten vom 5.6.1931 eingeführt wurde. Wegen seines organisatorischen Aufwandes blieb er in der Wirtschaftskrise wirkungslos. Für die besonders gefährdet scheinenden arbeitslosen Jugendlichen wurden Sonderprogramme organisiert. Bei allen Beschäftigungsprojekten handelte es sich vor allem um arbeitsintensive Handarbeit im Tiefbau: Deich-, Straßen- und Kanalbau, Sport-, Spiel- und Grünanlagen, Arbeiten im Fuhrpark. In Düsseldorf wurde auf diese Weise das Rheinstadion und in Duisburg-Wedau die Ruderregattastrecke gebaut, in Wuppertal eine Talsperre vergrößert, in Gladbach-Rheydt die Niers kanalisiert und in Köln der Stadtwaldgürtel ausgebaut. Vor dem Hintergrund der Massenarbeitslosigkeit hielten sich die erwarteten positiven Effekte überall in engen Grenzen.

Bis zur einsetzenden Wirtschaftskrise hatten sich die rheinischen Städte sehr stark in der Wohnungspolitik engagiert, um die vielfach unzureichenden und unmodernen Wohnverhältnisse zu verbessern sowie den Wohnungsmangel ihrer Bürger spürbar zu verringern. Mehr als vier Fünftel aller neuen Wohnungen hatten Fördermittel aus dem Hauszinssteueraufkommen erhalten. Baukreditzinsen und Baukosten wurden subventioniert und Wohnungen in städtischer Trägerschaft errichtet. Die städtischen Sparkassen beteiligten sich an dieser Förderung des Wohnungsbaus durch die Vergabe günstiger Kredite. In Duisburg(-Hamborn) und Köln waren gemischtwirtschaftliche Unternehmen mit städtischen Mehrheitsbeteiligungen im Mehrgeschosswohnungsbau tätig. Als jedoch die Zweckbindung für Hauszinssteuererträge zugunsten ihres allgemeinen Einsatzes zur Schließung von Haushaltsdefiziten aufgehoben wurde, erlahmte auch das kommunale Interesse am Wohnungsbau. Da außerdem noch die Kreditvergabe der Sparkassen im Zusammenhang mit der allgemeinen Kreditkrise im Sommer 1931 eingeschränkt wurde und die Zinssätze stark stiegen, war ein Ausweichen auf diesen Finanzierungsweg nicht mehr möglich. Das Ergebnis war ein abruptes Ende der Wohnungsbauförderung und des Neubaus von Wohnungen vom Haushaltsjahr 1930/1931 (1.4.1930-31.3.1931) zum Haushaltsjahr 1931/1932 (1.4.1931-31.3.1932) oder ein Jahr später. Symptomatisch für die Lage war die Auflösung des Wohnungsbauamtes der Stadt Essen im Jahr 1932.

2.4.2 Die Eingriffe in die Kommunalpolitik von Außen

Die Frage nach den Motiven, ob die Gelegenheit günstig war, um immer schon inkognito vorhandene Absichten endlich in die Wirklichkeit umzusetzen oder es der Eindruck von Sachzwängen war, die man nur mit den folgenden Maßnahmen aufzulösen meinte, gehört zu den Fragen der Historiografie und war sicher nicht relevant für die kommunalpolitischen Entscheidungsträger in der höchst prekären Lage ihrer Städte. Insgesamt aber bedeutete die permanente Erfindung von neuen Gesetzen, Verordnungen, Erlassen, Richtlinien und Auflagen eine ständig zunehmende Beschneidung des Entscheidungs- und Handlungsspielraums aller Städte und Gemeinden in Deutschland. Ganz offensichtlich war der schwindende politische Wert der „kommunalen Selbstverwaltung“, wenn ziemlich unbefangen für die Durchsetzung von Vorgaben Staatskommissare eingesetzt wurden, die an die Stelle von Gemeindeorganen traten und ihre Befugnisse übernahmen. Faktisch nichts blieb mehr „freiwillig“. Aus der „kommunalen Selbstverwaltung“ in der Tradition des Freiherrn vom und zum Stein (1757-1831) wurde eine Auftrags- und Ausführungsverwaltung in Verlängerung des politischen Willens der Regierungen im Reich wie in Preußen.

Der Leiter der Kommunalabteilung im Preußischen Innenministerium, von Leyden, sprach von einer „vollständigen Präfektur“, wenn alles in einer Stadt in den Händen der Staatsaufsicht liege. Allerdings war diese Tendenz zur Zentralisierung auf Kosten der kommunalen Selbstständigkeit keine eine neue Erfahrung im Zusammenhang mit der Wirtschafts-, Staats- und Finanzkrise, sondern ein Grundzug der Weimarer Verfassung. Beispielhaft seien die Regelungen des Reichs zur Gemeindefinanzierung und Sozialfürsorge genannt. Nur fand jetzt eine bis dahin ungekannte Intensivierung dieser Eingriffe von außen bis in die letzte Haushaltsstelle statt. Ihre Begründungen passten immer: zum Wohl des Ganzen und der Allgemeinheit, zur Gesundung und Sicherung der Selbstverwaltung, absolut notwendig, alternativlos und nicht diskutierbar.

Die Einschnitte in die Politik der Städte traten in einer kreativen Vielfalt von Varianten und einer Dichte auf, die sie zu einem komplizierten Dickicht werden ließen, welches wiederum nur von Experten mit juristischen Kommentaren gelichtet werden konnte, die teilweise selbst Erzeuger solcher Vorschriften waren. 1931 war das Jahr der schärfsten Beschränkungen der kommunalen Handlungsfreiheit. Bereits ein Jahr zuvor zeigte sich das Maßnahmenarsenal, das sich in Preußen auf die bereits oben erwähnte ominöse Bestimmung im ALR berufen konnte, wenn es andere Möglichkeiten der juristischen Legitimierung nicht gab. Auf diesem Weg führten die Staatskommissare anstelle der sich weigernden Stadtverordnetenversammlungen neue Steuern nach den Notverordnungen des Reichspräsidenten und Preußens ein. Unter ihnen war die „Bürgersteuer“ die bedeutendste und umstrittenste. Das Hebesatzrecht der Städte für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) wurde drastisch beschnitten. Schließlich wurden die Steuersätze sogar zwangsweise gesenkt. Diese Senkungsaktion galt allerdings nicht für Städte wie Düsseldorf, die bereits unter dem Landesdurchschnitt lagen. Die einzige wirkliche Verbesserung für die Gewerbesteuererhebung war die Einbeziehung der Freien Berufe in die Steuerpflicht ab 1930, jedoch sollten die dadurch erzielten Erträge gleich wieder für eine wirtschaftsfreundliche Senkung der Steuersätze verwendet werden. Auch die Hauszinssteuer wurde zwangsweise um 20 Prozent gesenkt. Von dieser Maßnahme profitierten die Hauseigentümer und Mieter zu Lasten der kommunalen Haushalte ab dem 1.4.1932.

Dieser politische Kurs konnte noch mit finanziellem Druck in der Gestalt von Junktims verstärkt werden. Die Zuweisung der so genannten „Reichshilfe“ an insolvente Städte - zu ihnen gehörten eigentlich fünf der sechs rheinischen Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern - war an eine strenge Kontrolle der kommunalen Finanz- und Wirtschaftsführung und der gesamten Sozialleistungen der Stadt durch Reich und Preußen nach der Notverordnung des Reichspräsidenten vom 5.6.1931 gebunden. War eine Stadt auf die Sonderzuweisung von Reich oder Preußen angewiesen, tendierte der Handlungsspielraum der städtischen Politik faktisch gegen Null. Fünf der sechs rheinischen Großstädte mussten dies erfahren. Die einzige Ausnahme war Düsseldorf, das während der ganzen Wirtschafts- und Finanzkrise ohne Staatsbeihilfe auskam, weil unter anderem der Konsumgüterproduzent Henkel gerade rechtzeitig durch die Eingemeindung Benraths 1929 zu einem der stabilsten und größten Gewerbesteuerzahler Düsseldorfs wurde.

Die Bewältigung der Kreditkrise im Sommer 1931 und die Schieflage der Landesbank der Rheinprovinz boten einen weiteren Anlass für die Verstärkung dieser Politik mit der Notverordnung des Reichspräsidenten vom 24.8.1931. Sie führte, durch Auflagen nach Prüfungen vor Ort von leitenden Beamten der Staatsaufsicht angereichert, zu einer starken Egalisierung der Kommunalpolitik in den Städten. Durch ihre Erfahrungen und aus Vergleichen gewonnene Erkenntnisse konnten die Prüfer zaghafte Versuche unnötig scheinender freiwilliger Mehrausgaben ohne gesetzliche Verpflichtung oder Mindereinnahmen durch Steuerverzicht ebenso beenden wie Rationalisierungspotenziale aufdecken und fehlenden freiwilligen energischen Sparwillen per Anordnungen durchsetzen. Dies musste die Stadt Wuppertal hart zur Kenntnis nehmen, die eigentlich großzügiger gegenüber Empfängern kommunaler Wohlfahrtsunterstützung sein wollte und ihr spezielles System der Sozialfürsorge versuchte zu retten. Ansonsten begrüßten die Oberbürgermeister diese Prüfungen und Auflagen, weil sie Argumente zugunsten einer restriktiven Haushaltspolitik lieferten.

Mit dieser Politik der kurzen Zügel ging eine Entmachtung der ehrenamtlichen Parteipolitiker in den Stadtverordnetenversammlungen zugunsten der Oberbürgermeister einher. Die „Stadtkönige“ verstanden es, diese Lage in den Außenbeziehungen zu ihren Gunsten zu nutzen. Es fanden regelmäßige Konferenzen mit Vertretern der Staatsaufsicht statt. In den Gremien des Städtetages und der kommunalen Vereinigungen konnten Absprachen getroffen werden. Insbesondere die kommunalpolitischen Verbände trugen durch ihre Empfehlungen und Vereinbarungen zwischen den Mitgliedsstädten zu einer wahrscheinlich ungewollten Verschärfung der Kommunalaufsicht bei, weil sich die staatlichen Prüfer auf sie beziehen konnten, wie zum Beispiel Details der Büroorganisation und die Festlegung der Regelsätze für die Wohlfahrtsunterstützung.

Die Führung des Deutschen und Preußischen Städtetages erhielt ein wachsendes Gewicht gegenüber den Mitgliedsstädten. Zentrale Figur in diesem Zusammenhang war der Geschäftsführende Präsident Dr. Oskar Mulert (1881-1951, Amtszeit 1925-1933). Der Städtetag konnte ein Notbeschlussrecht der Oberbürgermeister durchsetzen, verhinderte eine weiter verschärfte Kreditkontrolle durch das Reich, indem er selbst die Aufgabe durch Kreditausschüsse übernahm und nahm Einfluss auf die Gestaltung des kommunalen Haushaltsrechts.

2.4.3 Die Einnahmen der städtischen Haushalte

Innerstädtisch wurde die Finanzpolitik maßgeblich von der Steuerkraft vor Ort bestimmt, die sich im Wesentlichen aus den Zahlungen der Gewerbesteuer- und Einkommensteuerzahler zusammensetzte. Mit der großen Absatz- und Beschäftigungskrise im Steinkohlenbergbau und in der Schwerindustrie im Ruhrgebiet brach die Steuerkraft Duisburg(-Hamborns) und Essens so stark ein, dass sie unter die der finanziell schwachen Textil- und Bekleidungszentren fiel. Bezüglich der Erträge aus der Einkommen- und Lohnsteuer wirkte sich die demographische Einteilung in „junge“ Städte mit größeren Familien mit vielen Kindern und in „alte“ Städte mit kleineren Haushalten aus. In Duisburg(-Hamborn), Essen und Gladbach-Rheydt minderten die erhöhten Freibeträge für Familien die Erträge aus der Einkommen- und Lohnsteuer ebenso wie der hohe Anteil der einkommensschwachen Unbesteuerten in Duisburg (-Hamborn) und Essen. So war es eine Kombination struktureller Nachteile, die die politischen Entscheidungs- und Handlungsspielräume in Duisburg (-Hamborn), Essen und Gladbach-Rheydt überdurchschnittlich stark einschränkten. Aus dieser Perspektive befand sich die Stadt Düsseldorf in einer sehr komfortablen Stellung. Entscheidend war hier der Wasch- und Reinigungsmittelproduzent Henkel mit fast 83 Prozent Anteil am Einkommen aller Körperschaftsteuerpflichtigen.

Zwischen den sechs rheinischen Großstädten gab es nicht nur erhebliche lokale Unterschiede, sondern auch bemerkenswerte steuerpolitische Differenzen. Hier nahm Düsseldorf mit seiner Niedrigsteuerpolitik für Gewerbetreibende und Grundeigentümer eine Sonderrolle gegenüber den übrigen Großstädten ein. Im Vergleich mit seinen großstädtischen Nachbarn entlastete diese Politik die Düsseldorfer Wirtschaft bei den Grund- und Gewerbesteuern um ungefähr 20 bis 25 Prozent. Offenbar unterstützte der Düsseldorfer Regierungspräsident als Kommunalaufsicht diese Politik, weil Düsseldorf keine Staatsbeihilfen zur Finanzierung seines Haushalts erhielt.

Die Haushalte aller sechs rheinischen Großstädte zeichnete ein fundamentaler Strukturwandel im Verlauf der Wirtschaftskrise aus. Der Konjunktureinbruch führte zu der ganz ungewöhnlichen Situation, dass die Erträge aus der Grundsteuer diejenigen aus der Gewerbesteuererhebung überstiegen. Als Surrogate für die Steuerausfälle gab es per Notverordnung Zuweisungen und Zuschüsse von Reich und Preußen. Sie traten in den Haushalten immer mehr an die Stelle von selbsterzielbaren Steuereinnahmen. Dies galt wegen der verhältnismäßig großen Summen gerade für die so genannte „Reichswohlfahrtshilfe“ und die ausufernden Zahlungen aus dem zentralen Ausgleichsfonds in Preußen. Ihre Vergaben waren kompliziert und intransparent und wirkten letztlich eher willkürlich. Selbst bei identischen Anspruchsmerkmalen kam es zu beträchtlichen Einnahmedifferenzen.

Für Düsseldorf fiel diese Kategorie der Einnahmen am geringsten aus und trug nur wenig zur Haushaltsfinanzierung bei. Ganz anders sahen die Verhältnisse in Duisburg(-Hamborn) aus. Dort musste 1933 jede dritte Reichsmark der Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen bezogen werden, was im Ergebnis mehr als das Fünffache gegenüber 1929 war. In dieser äußerst angespannten Lage erinnerten sich die Kommunalpolitiker des Ertragspotenzials ihrer städtischen Betriebe. Künstlich hoch angesetzte Ablieferungen der Verkehrs- und Versorgungsbetriebe und Gewinne aus Kapitalbeteiligungen an die städtischen Haushalte übernahmen eine wichtige Rolle für den Erhalt des Handlungsspielraums kommunaler Politik. Um die erforderlichen Einnahmen zu erzielen, zogen die kommunalen Tarife bereits in den Jahren 1929 und 1930 merklich an. Von den sechs Städten setzte Düsseldorf augenscheinlich am konsequentesten diese Handlungsoption um. Den Düsseldorfer Stadtwerken gelang es sogar im August 1931 noch vor den reichsweit verordneten Preissenkungen eine kräftige Wasserpreiserhöhung um fast 32 Prozent je Kubikmeter mit der ganz offen vorgetragenen Begründung „zwecks Beschaffung weiterer Mittel für die Unterstützung der Wohlfahrtserwerbslosen“ durchzusetzen, was allerdings die Verbraucher zu noch größeren Sparanstrengungen veranlasste. Allerdings waren schon die Chancen dieses haushaltspolitischen Instruments höchst ungleich verteilt. Auch hier wie bei strukturellen Einflussfaktoren auf das politische Handeln besaßen Düsseldorf und Köln beachtliche Vorteile. Dagegen hatten die Ruhrgebietsstädte mangels Masse fast keinen Gewinn aus dieser Einnahmeart.

2.4.4 Die Ausgaben der städtischen Haushalte

Komplexer als die Entwicklung der Einnahmeseite der Haushalte gestaltete sich die Ausgabenstruktur durch die Krisenerscheinungen vor Ort. Gemeinsam war allen Städten, den finanziellen Überlebenskampf durch eine rigorose Sparpolitik gewinnen zu wollen beziehungsweise zu müssen. Dem Ziel einer Einschränkung aller Ausgaben auf das Allernötigste und rechtlich unausweichlich Zwingende musste letztlich alles andere untergeordnet werden. Bei diesem Vorgehen fand man die massive Unterstützung der externen Politik in Reich und Preußen sowie des Städtetages. Das Sparen geschah durchweg auf Kosten des städtischen Personals und der Hilfsbedürftigen. Verwaltungsabläufe wurden rationalisiert, Mitarbeitern neue Dienststellen zugewiesen, Beamte in den vorzeitigen Ruhestand mit herabgesetzten Bezügen versetzt und kündbare Arbeitsverhältnisse von Angestellten und Arbeitern aufgelöst. Die wöchentliche Arbeitszeit wurde zwangsweise ohne Lohnersatz gesenkt. Außerdem wurden bis zu sechs Überstunden pro Woche ohne Anspruch auf Vergütung erwartet. Den fünf Großstädten, die im Regierungsbezirk Düsseldorf von der kommunalen Neuordnung 1929 betroffen waren, gelang es, das Rationalisierungs- und Einsparpotenzial aus der Zusammenlegung bisher selbstständiger Gemeindeverwaltungen auszuschöpfen. Von der Möglichkeit der Frühpensionierung machte das zwei traditionelle Großstädte umfassende neue Wuppertal besonders reichlich Gebrauch. In Düsseldorf ersetzte man teilweise die Arbeit von regulär Bezahlten durch diejenige von Geringbezahlten mit schlechtem Kündigungsschutz. In Teilen der Essener Verwaltung gab es kostengünstige Wohlfahrtserwerbslose. Im dortigen Gartenamt waren bis zu 3.000 Wohlfahrtserwerbslose beschäftigt.

Kultur, Schulen und Bauverwaltung mussten besondere Einschnitte hinnehmen. Alle freiwillig angegangenen Baumaßnahmen wurden auf Anordnung der Staatsaufsicht eingestellt. Gladbach-Rheydt und Wuppertal ergriffen im Kulturbereich die schärfsten Sparmaßnahmen und übertrugen ihre Theater jeweils einer GmbH. Allerdings setzten das Arbeits- und Beamtenrecht und die spezifischen Qualifikationen der Beschäftigten schnell erzielbaren Senkungen der Personalkosten Grenzen. In Düsseldorf und Köln sank dadurch das Personalkostenniveau während der Krise gerade auf das Niveau der Stadt Essen vor den einsetzenden Kürzungen im Haushaltsjahr 1930/1931 (1.4.1930-31.3.1931). Besonders harte Folgen hatte die Sparpolitik in Wuppertal. Die neue Stadt „Wuppertal“ hatte am Tag ihrer Entstehung, am 1.8.1929, 2.663 Angestellte und Beamte sowie 2.632 Arbeiter in den kommunalen Dienst übernommen, am Jahresende 1932 hatte sie nur noch 1.904 Beamte und Angestellte sowie 2.105 Arbeiter. Die Einkommen der städtischen Bediensteten sanken in allen sechs rheinischen Großstädten deutlich. Köln errechnete im Jahr 1931 für seine Angestellten und Beamten einen Verlust bis zu 29 Prozent und für die Arbeiter von 22,5 Prozent allein durch die Verordnungen des Reichs und Preußens. Durch diese Politik stellten die Personalausgaben keine wirkliche Gefahr für die Haushalte der rheinischen Städte dar.

2.4.5 Die Finanzierung der Sozialpolitik

Es blieben aber die Sozialausgaben und der Schuldendienst auf der Ausgabenseite der Haushalte, die kaum in den Griff zu bekommen waren. Die wachsende Zahl von Empfängern städtischer Wohlfahrtsunterstützung brachte eine explosionsartige Erhöhung der Sozialausgaben. Noch im Haushaltsjahr 1930/1931 (1.4.1930-31.3.1931) konnten die Steuereinnahmen in allen Städten die Ausgaben für die soziale Sicherung decken. Bald darauf stellte sich ein Missverhältnis ein, das sich in Duisburg (-Hamborn) zuspitzte. Schließlich war im Haushaltsjahr 1932/1933 (1.4.1932-31.3.1933) keine Stadt mehr in der Lage, die geforderten Pflichtausgaben für die soziale Sicherung aus ihren Steuererträgen zu finanzieren. Alle Sparbemühungen wie die Senkung der Unterstützungsrichtsätze liefen den noch schnelleren konjunkturbedingten Ausfällen von Steuereinnahmen, Steigerungen der Ausgaben im Zusammenhang mit der Dauer der Erwerbslosigkeit und Verlagerungen von Aufwendungen des Reichs auf die Kommunen hinterher, konnten aber immerhin den Anstieg im Verhältnis zur Zunahme der Erwerbslosen abmildern.

Diese Politik war stets von heftigen Auseinandersetzungen in den Stadtverordnetenversammlungen begleitet. Für ihren sozial- wie auch gleichzeitig finanzpolitischen Kurs erhielten die Oberbürgermeister die Rückendeckung der Kommunalaufsicht, die ein ureigenes Interesse daran haben musste, ihr Risiko von steigenden Zuweisungen durch höhere kommunale Ausgaben zu minimieren. Das Ergebnis waren ab 1931 ganz vereinheitlichte Richtsätze und restriktive Handhabungen der offenen Wohlfahrtsfürsorge der Städte auf niedrigstem Niveau. Der gesamte Unterstützungsbetrag einschließlich Nebenleistungen sollte möglichst 80 Prozent des Nettolohns eines ungelernten Arbeiters nicht übersteigen.

In der Konsequenz dieses finanzpolitischen Dilemmas vergrößerten sich die Haushaltsdefizite der Städte immer mehr. Allerdings zeigte sich wieder ein differenziertes Bild. Düsseldorfs bekannte sehr vorteilhafte Lage bestätigte sich auch bei den Haushaltsabschlüssen. Die beiden Ruhrstädte und bemerkenswerterweise auch Köln hatten die größten Schwierigkeiten bei der Herstellung von ausgeglichenen Haushalten.

2.4.6 Die Schulden

Dass die Lage der Kommunalpolitik in den rheinischen Städten keineswegs ausschließlich „schicksalhaft“ von unveränderbaren internen Bedingungen und Eingriffen von außen diktiert wurde, zeigt sich bei der Verschuldungspolitik. Die Höhe der Schuldendienstleistungen einer Stadt war weitgehend das Ergebnis der Politik vor Ort. Die rheinischen Großstädte gehörten zu den Gewinnern der Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg. Nun blieb in Folge der Währungsreform von den alten Schulden nur noch ein Bruchteil übrig. Diese Ausgangslage veranlasste die Städte, durch Schuldenaufnahmen im In- und Ausland bis 1929 eine expansive Investitionspolitik in Versorgungs- und Verkehrseinrichtungen sowie in den Wohnungsbau zu finanzieren. Mit den Vorgriffen auf künftige mögliche Einnahmen aus der Hauszinssteuer gingen die Städte ein beachtliches Risiko ein. Mittels Bürgschaften und zweitrangigen Grundbuchsicherheiten dehnten die kommunalen Finanzpolitiker die Handlungsspielräume für den privaten Wohnungsbau weiter aus. Mit kurzfristigen Krediten wurde die Liquidität in den städtischen Kassen erhalten. Im Unterschied zu den anderen Städten nutzte Köln seinen guten Ruf für die Aufnahme von Auslandsanleihen. Außerdem kauften Ausländer Inlandsanleihen der Städte. Nicht die Städte mit den schwierigsten wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen wie Duisburg (-Hamborn) und Essen, sondern Köln geriet in die schwerste Liquiditätskrise aller sechs rheinischen Großstädte. Am Ende des Haushaltsjahres 1929 am 31.3.1930 lag die Gesamtverschuldung Kölns schon bei 559 Reichsmark pro Einwohner im Unterschied zu den übrigen Großstädten mit 132 bis 351 Reichsmark pro Kopf. Zur Aufnahme von Krediten hatte man sich vor allem der eigenen Sparkasse und der Landesbank der Rheinprovinz als regionale Zentralbank der rheinischen Sparkassen bedient. Die daraus resultierenden Zahlungsverpflichtungen wurden von allen Städten nur sehr schleppend erfüllt, so, wie sie auch andere Zahlungsrückstände bei Staatssteuern und anderen öffentlich-rechtlichen Abgaben zu Millionenbeträgen auflaufen ließen. Dieses Verhalten brachte im Zusammenhang mit der Kreditkrise im Sommer 1931 die Landesbank in finanzielle Schwierigkeiten.

In den Städten waren die Liquiditätsengpässe höchst unterschiedlich. Die Schuldenstruktur in Essen war das Resultat vorsichtigen Risikomanagements. Die Schulden in Köln und Gladbach-Rheydt waren gewagter und hatten vergleichsweise kurzfristige Laufzeiten. Kölns Verschuldung erwies sich als besonders krisenanfällig durch ihre Höhe, die starke Zinslast, die gehäuften Zahlungstermine und die Hergabe hochwertiger Sicherheiten. Die Kreditkrise im Sommer 1931 deckte eigentlich nur auf, was strukturell in den Jahren seit der Währungsstabilisierung geschehen war. Köln verlor nun einen großen Teil seiner Handlungsfähigkeit. Die fällige Tilgung eines Teils von kurzfristigen Schatzanweisungen am 1.10.1932 konnte nicht mehr geleistet werden. Die Zahlung wurde auf Anordnung des Regierungspräsidenten in Köln bis zum Jahresende 1932 gestundet. Im Haushaltsjahr 1931/1932 (1.4.1931-31.3.1932) musste die Stadt Köln mehr als jede fünfte Mark der Einnahmen für die Bedienung der Schulden aufwenden, was ihr den Spitzenplatz unter den sechs rheinischen Großstädten einbrachte. Für ein Viertel seiner hohen kurzfristigen Schulden zahlte die Stadt Köln 15 Prozent Zinsen pro Jahr.

In eine problematische Lage geriet Gladbach-Rheydt durch ein ungeschicktes Schuldenmanagement. Aber auch eine vorsichtige Schuldenpolitik wie in Essen war noch kein garantierter Schutz vor erdrückenden Finanzproblemen. In Wuppertal sah man sich wegen des Einbruchs der ordentlichen Einnahmen und der explodierenden Sozialausgaben gezwungen, mit hohen kurzfristigen Kassenkrediten Ausgaben für Löhne, Gehälter und Unterstützungsleistungen zu finanzieren, was durchaus typisch für die Probleme der Städte war. Dies alles fand unter Kenntnisnahme oder Billigung der Kommunalaufsicht statt. Es zeigte sich, dass die Dominanz erfahrener und relativ kompetenter Verwaltungsjuristen nicht vor ökonomischen Fehleinschätzungen schützte. Noch wenige Monate vor dem Zusammenbruch der Kölner Finanzen beurteilten die Gutachter den Haushaltsplan für 1931 als „einen ausgezeichneten Erfolg“, weil er „selbst ausgeglichen und ohne Eingreifen von Aufsichtswegen verabschiedet“ worden sei. Vor dem Hintergrund längst bekannter Etatprobleme Adenauers war dies ein erstaunlich naives Urteil, das sich auf geschickter Haushaltskosmetik wie Globalkürzungen von Ausgaben stützte. Alle Umschuldungsaktionen zur Beseitigung solcher Zustände und das Verbot von Gewährsträgerkrediten der städtischen Sparkassen 1931 führten nicht zu einer Verbesserung der Schuldenproblematik. Eine durchgreifende Neuordnung der kommunalen Schulden erzielte erst die Zwangskonversion ab dem Herbst 1933.

3. Ein Fazit zur Kommunalpolitik der rheinischen Großstädte

Für die Politik der rheinischen Großstädte war die Bewältigung der Erscheinungen der großen Depression und der Staatskrise der Weimarer Republik die wahrscheinlich größte Herausforderung seit der Einführung der Rheinischen Städteordnung im Jahr 1856. Es galt mit der Krise als Dysfunktion der kommunalen Selbstverwaltung im Steinschen Sinne umzugehen. Unter den vorherrschenden politischen, juristischen und wirtschaftlichen Bedingungen und Erkenntnisse waren die wesentlichen Entscheidungen der rheinischen Städte und ihre Konsequenzen großenteils unausweichlich und angemessen. Will man ein sicher gültiges Fazit aus der Darstellung des historischen Geschehens in seiner ganzen Dramatik ziehen, dann die Feststellung, dass alle sechs rheinischen Großstädte während der Weltwirtschaftskrise an Attraktivität, Wirtschafts- und Finanzkraft sowie politische Handlungsspielräume verloren hatten. Aber es gab gravierende Unterschiede. Sie sind nicht nur „schicksalhaft“ in der lokalen Wirtschafts- und Sozialstruktur vorgegeben, auch wenn diese schon sehr bestimmend auf die kommunalpolitischen Entscheidungen vor Ort einwirkte. Im Ergebnis hatte Düsseldorf unter den sechs rheinischen Großstädten mit mehr als 200.000 Einwohnern den größten Handlungsspielraum und Duisburg(-Hamborn) den kleinsten. Dazwischen lagen die übrigen Städte, wobei Köln trotz seiner Verschuldung immer noch mehr Handlungsfreiheit besaß als Essen, Gladbach-Rheydt und Wuppertal. Manche heftige Kritik an der Kommunalpolitik stieß zwar auf breite Resonanz, fußte aber offenbar auf einer mangelnden Einsichtsfähigkeit in die unausweichlichen Anpassungen kommunaler Politik an das neue gesellschaftliche und politische Umfeld der ersten deutschen Republik. Hierzu gehörte die notwendige Professionalisierung und Aufgabenexpansion kommunaler Verwaltung. Von einer „Krise der kommunalen Selbstverwaltung“ in der Endphase der Weimarer Demokratie kann gesprochen werden, wenn es um die Vielzahl von Eingriffen in die selbstverantwortliche politische Entscheidungsfindung der Städte ging. Im Moment einer fundamentalen Wirtschafts- und Staatskrise zeigte sich die ambivalente Einstellung vieler Politiker in Reich und Preußen. Das Schlagwort von der „Krise der kommunalen Selbstverwaltung“ diente manchem Akteur als Rechtfertigung für die Richtung zu einer autoritären Herrschaft in den Städten. Es gehört aber zur Tragik der Geschichte, dass die schon in Aussicht stehende wirtschaftliche Erholung mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Frühjahr 1933 zusammenfiel und somit die Früchte des letztlich erfolgreichen Existenzkampfes der Politik und Verwaltungen der Städte an Rhein und Ruhr während der Weltwirtschaftskrise an jene fielen, die jeden konstruktiven Beitrag in den schwierigen Jahren verweigerten.

4. Quellen

Archivalische Quellen mit überörtlicher Bedeutung im Überblick

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin, I. Hauptabteilung Rep. 77 (Ministerium des Innern)

Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Rheinland, Standort Düsseldorf, Bestand Regierung Düsseldorf (Gewerbeaufsicht, Kommunalaufsicht)

Landesarchiv Berlin, Bestand 142/1 (Deutscher und Preußischer Städtetag)

Stadtarchiv Duisburg (Rheinischer Städtetag, Verwaltungskonferenzen).

Veröffentlichte Quellen in Auswahl

Verwaltungsberichte

Statistikveröffentlichungen

Haushaltspläne und Protokolle der Stadtverordnetenversammlungen der Städte

Verhandlungen des Rheinischen Provinziallandtages

Zeitschrift des Deutschen Städtetages („Der Städtetag“ mit Beilage „Städte und Statistik“)

Statistisches Jahrbuch deutscher Städte Wirtschaft und Statistik Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs

Einzelbände der Statistik des Deutschen Reichs u. a. zu Zählungen

Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich

Zeitschriften der Industrie- und Handelskammern und Wirtschaftsverbände in der Rheinprovinz

Jahrbuch für den Ruhrkohlenbezirk

Geschäftsberichte Fried. Krupp AG, Duisburg-Ruhrorter Häfen, diverse Stadtwerke und Stadtsparkassen, Hochtief AG, Motorenfabrik Deutz AG, Vereinigte Stahlwerke AG. Jahresberichte der Gewerbeaufsichtsbeamten und Bergbehörden Mitteilungen zur Statistik des rheinischen Arbeitsmarktes

5. Literatur

Büttner, Ursula, Weimar. Die überforderte Republik 1918-1933. Leistung und Versagen in Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur, Stuttgart 2008.

Heim, Michael, Die Ursachen der Weltwirtschaftskrise. Analyse einer ökonomischen Eskalation 1929-1933, Sankt Katharinen 2007.

Kindleberger, Charles P./Otte, Max, Die Weltwirtschaftskrise 1929-1939, München 2010.

Kolb, Eberhard, Deutschland 1918-1933. Eine Geschichte der Weimarer Republik, München 2010.

Marcowitz, Reiner, Die Weimarer Republik 1929-1933, Darmstadt, 2. Aufl. 2007.

Romeyk, Horst, Die leitenden staatlichen und kommunalen Verwaltungsbeamten der Rheinprovinz 1816-1945, Düsseldorf 1994.

Steitz, Walter (Hg.), Quellen zur deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende der Weimarer Republik, Darmstadt 2011.

Weiß, Lothar, Rheinische Großstädte während der Weltwirtschaftskrise (1929-1933). Kommunale Finanz- und Sozialpolitik im Vergleich, Köln/Weimar Wien 1999.

Wolfgang R. Krabbe, Die Tendenz zur autoritären Kommunalverfassung: Preußen, Deutschland und das Rheinland 1920-1935, in: Wensky, Margret (Hg.), Preußen und die rheinischen Städte, Köln 1994, S. 75-94.

Arbeitslose vor einer Schlafbaracke in Essen-Karnap, um 1930, Foto: Willy van Heekern. (Fotoarchiv Stiftung Ruhr Museum)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Weiß, Lothar, Die rheinischen Großstädte während der Weltwirtschaftskrise 1929-1933 (Teil II – Verlauf der Weltwirtschaftskrise), in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-rheinischen-grossstaedte-waehrend-der-weltwirtschaftskrise-1929-1933-teil-ii-%25E2%2580%2593-verlauf-der-weltwirtschaftskrise/DE-2086/lido/57d133d2f32b58.15719391 (abgerufen am 25.04.2024)