Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Einleitung

Kenner und Kunstliebhaber halten die niederrheinische Keramik für die eigenständigste und originellste Kulturleistung des Niederrheins. Das rheinische Steinzeug, vorwiegend Siegburger, Westerwälder, Raerener oder Frechener Provenienz, wurde schon relativ früh zum Objekt des Forschens und Sammelns. Hingegen blieb die oft bunte niederrheinische bleiglasierte Irdenware für lange Zeit und zu Unrecht außerhalb aller kunsthistorischen und volkskundlichen Betrachtung und Interpretation. Zudem prägte der Kunsthistoriker Justus Brinkmann 1894 den unglücklichen Begriff der „Bauerntöpferei“,[1] der bis in die 1970er Jahre nicht hinterfragt wurde und zuweilen sogar noch heute benutzt wird. Die Gebrauchskeramik des Niederrheins wurde für trivial und bäurisch-plump gehalten. Dabei verweist aber das Bestimmungswort „Bauern“ wohl eher auf den Kreis der Abnehmer solcher Irdenware denn auf Ausführung und Machart.

Nachfolgend soll über Irdenware, nicht jedoch über Steinzeug referiert werden. Allein deshalb, weil Steinzeug am unteren Niederrhein wegen des Fehlens der dafür benötigten feinen Tonsande nicht hergestellt werden konnte. Irdenware wurde in aller Regel von Berufstöpfern und nicht von Bauern gefertigt. Ihre Produkte waren gleichermaßen für Küche, Keller und Tisch bäuerlicher wie städtischer Haushalte bestimmt.

2. Material und Raum

Ton ist ein wasserhaltiges Aluminiumsilikat. Im feuchten Zustand handelt es sich um eine schwere, plastische Masse, die beim Trocknen fest wird und durch Temperatureinwirkung in ein hartes wasserdichtes Material verwandelt werden kann. Ton ist ein Mineral mit kristalliner Struktur. Er entstand als reines Mineral aus der Zersetzung eruptiver Gesteine. Bei dem zersetzten Stoff handelt es sich nicht mehr um festes Eruptivgestein, sondern um ein weiches verwittertes Material. Im Laufe der Umlagerungen durch Flüsse, Meere oder Eis wurden die Tonpartikel zerkleinert und Tonteilchen gleicher Größe setzten sich in den Lagerstätten ab.

Am linken Niederrhein, besonders zwischen Krefeld und Moyland (Stadt Kleve), lagert der Ton in fetter Bergerde und in mageren Brucherdeschichten. Die hiesigen Tonvorkommen verdanken ihr Entstehen der Verwitterung des granitähnlichen Feldspats im frühen Tertiär vor etwa 25 Millionen Jahren. Fette und magere Tone können sowohl für sich als auch in einem entsprechenden Mischungsverhältnis Verwendung finden. Das Töpferhandwerk entwickelte sich stets dort, wo das Arbeitsmaterial Ton anstand. Wir kennen nachstehend aufgeführte niederrheinische Orte, in denen zwischen 1620 und 1900 ein oder mehrere Pottbäcker ihr Handwerk ausübten:

Aldekerk, Alpen, Gennep, Goch, Hoerstgen, Hüls, Issum, Kamperbrück, Kervenheim, Lintfort, Niep, Ottersum, Rheinberg, Rayen, Rheurdt, Schaephuysen, Sevelen, Sonsbeck, St. Hubert, Till, Tönisberg, Vluyn und Winnekendonk. Die Töpferorte im ehemaligen Herzogtum Jülich: Glimbach, Körrenzig, Wickrath und andere bleiben wegen ihrer Randlange in dieser Untersuchung unberücksichtigt.

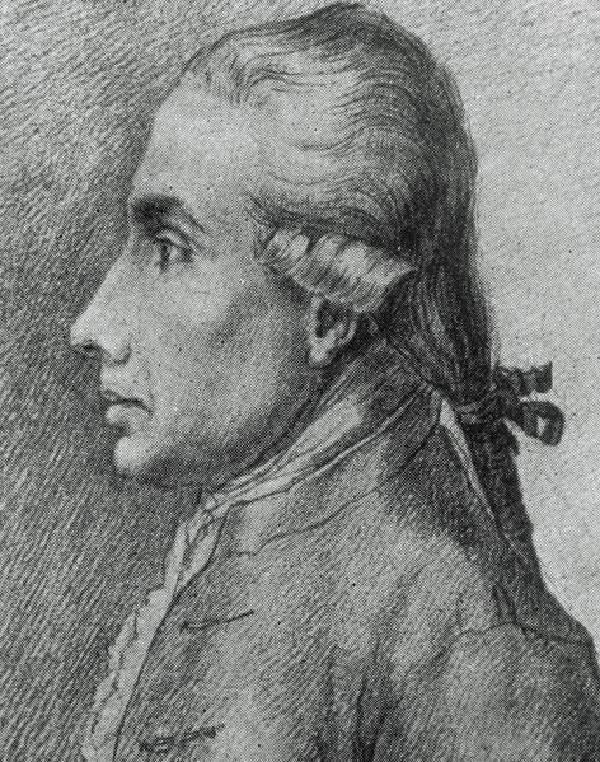

Schüssel Schüssel 'Friedrich der Große', Töpfer Joris ter Buiken, um 1750. (Museum Burg Linn Krefeld)

3. Rohstoffe und Produktionsmittel

Die Töpfer besorgten sich die Rohstoffe Ton und Holz auf dem freien Markt. Sie besaßen die Produktionsmittel: Werkstatt, Werkzeuge, Brennofen und Drehscheibe. Der Verleger gab lediglich Art, Menge und Farbe vor. Er garantierte den kontinuierlichen Absatz und damit die wirtschaftliche Sicherstellung des Töpfers. Die Organisationsform war die eines „dezentral geführten Verlags“, wie sie im Textilgewerbe längst gang und gäbe war.

Es ist durchaus denkbar, dass einige Verleger, um eine noch engere wirtschaftliche Bindung mit den verlegten Pottbäckern einzugehen, Glasur und Farben, Bleierz, Chrom-, Kupferoxyd und Braunstein lieferten. Aufgrund der Abhängigkeitsverhältnisse waren die Töpfer gezwungen, sich auf dieses Geschäft einzulassen. Letztlich kam dieses System einer doppelten Ausbeutung der Pottbäcker gleich. Normalerweise wurden die Töpfer regelmäßig von Wanderhändlern aufgesucht oder deckten individuell oder kollektiv bei einem „Materialisten“ (= Chemikalienhändler) in der Stadt ihren Bedarf an Glasur und Farben. Lediglich 1770 ist bekannt, dass ein Sonsbecker „Commerciant“ mit einem jährlichen Umsatz von 600 Reichstalern die Töpfer belieferte.[2]

In einer Stellungnahme an die Regierung in Kleve gaben die Sonsbecker Töpfer 1793 unumwunden zu, dass nur die fettere Issumer Töpfererde besser als ihre eigene sei. Gleichzeitig behaupteten sie, dass an ihren Tonerden nichts zu verbessern sei und dass sie darüber hinaus alle anderen Tonvorkommen im Herzogtum Kleve an Güte weit überträfen.[3] Der Abbau des Tons erfolgte im Tagebau in Tongruben oder -kuhlen. Für die Entnahme des Tons forderte die Regierung ein sogenanntes „Erdgeld“, das nach beladenen Karren berechnet wurde. Der Winter wurde zum Graben und Abtransport, zur fachgerechten Lagerung und Durchmischung der Tonschollen genutzt.

Gut abgelagertes und trockenes Holz ist die Voraussetzung für das Gelingen des Brandes. Da das Schlagen von Holz den Pächtern der Höfe in aller Regel verboten war, bezogen die Töpfer von den adeligen oder geistlichen Grundbesitzern der Umgebung das nötige Brennholz oder ersteigerten es von den kurkölnischen beziehungsweise königlich-preußischen Forstbehörden auf den jährlich stattfindenden Holzauktionen. Das Durchtrocknen des Holzes ist nicht zuletzt abhängig von den längerfristigen klimatischen Bedingungen. Jedenfalls fällt auf, dass in bestimmten Jahren Fehlbrände innerhalb einer Region vermehrt auftraten, die offensichtlich feuchten und niederschlagsreichen Sommern geschuldet waren.

Der Bau der Pottöfen erforderte ein erhebliches handwerklich-technisches Geschick. 1701 ordnete der Sonsbecker Magistrat an, dass ein qualifizierter Maurermeister aus Issum den Bau eines Ofens zu übernehmen habe. Wegen der permanenten Brandgefahr durch Funkenflug mussten die unmittelbaren Nachbarn ihre Zustimmung erteilen, wenn ein neuer Ofen errichtet werden sollte.[4] Das unerlaubte heimliche Errichten eines Pottofens wurde mit einer empfindlichen Geldstrafe belegt, der neue Ofen rigoros abgebrochen.

Seit Beginn des 18. Jahrhunderts war es üblich geworden, das eigentliche Potthaus getrennt vom Wohnhaus zu errichten. Solche Einschränkungen betrafen sinnvollerweise nur die in der Stadt wohnenden Pottbäcker, während die auf dem Land arbeitenden Töpfer unkontrolliert und ungerügt blieben. Das Anzünden, die Inbetriebnahme der Öfen blieb auf die Zeit zwischen Frühjahr und Herbst beschränkt.

Das wohl wichtigste Arbeitsgerät war die Töpferscheibe oder das Töpferrad. Üblich waren hier die sogenannten Blockscheiben. Durch Fuß-, gelegentlich auch durch Handantrieb wurde die Scheibe in rotierende Bewegung versetzt. Der Töpfer saß hinter der Drehscheibe auf einem schräg angebrachten Brett, der Bank, und setzte mit beiden Füßen das Rad in Bewegung. Dieser Kraftaufwand und das dadurch ausgelöste Schwanken des Oberkörpers verminderte die Leistungsfähigkeit des Pottbäckers beim Formen und Gestalten. Bei der Herstellung großer und schwerer Stücke, die die volle Aufmerksamkeit des Töpfers erforderten, wurde die Scheibe von einem Gehilfen in Schwung gehalten.

Mit Hilfe einer kleinen Holz- oder Metallschiene, der sogenannten Scheen, und eines Filzlappens wurden die Flächen geebnet und geglättet. Eine solche gezeichnete Scheen diente statt einer Unterschrift oft auch als Handmarke schreibunkundiger Töpfer.

Für die Schlickmalerei wurde die Gießbüchse oder das Malhorn verwandt. Es bestand aus einem abgesägten Kuhhorn, in dessen durchbohrte Spitze ein Schilfstängel gesteckt wurde. Durch diesen Stängel lief der Farbbrei, den der Töpfer schnell und sicher aufbringen musste, weil spätere Korrekturen nicht möglich waren. Die einfachen Zierelemente wie Spiralen, Kreise und Wellenbänder verlangten eine sichere Hand und einiges Geschick. Zum Malen wurden Pinsel aus Hasenbarthaaren benutzt. Es ist durchaus denkbar, dass im Haushalt lebende Mädchen und Frauen diese filigranen Arbeiten durchführten.

Schüssel 'Abraham opfert Isaak', Töpfer Wilhelm Librandt, 1798. (Museum Burg Linn Krefeld)

4. Fertigungsmethoden und Produkte

In Bezug auf die Anzahl der Pottbäcker und ihre Produktionsleistung sind allerdings erhebliche Unterschiede zu konstatieren. Im genannten Zeitraum arbeiteten nachweislich allein in Sonsbeck mindestens 181 und in Issum 75 Töpfer. Als bedeutende Produktionsorte sind noch Gennep und Hüls zu nennen. An den übrigen Fertigungsstätten übten oft nur eine, zwei oder höchstens drei Pottbäckerfamilien ihr Handwerk über Generationen aus. Im ländlichen Bereich saßen die Töpfer oft auf kleinen Katstellen. In den meisten Fällen war das zugehörige Land verpachtet oder wurde durch die Töpferfamilie als Gartenland genutzt.

Sicher hat es bis in das 18. Jahrhundert hinein einzelne Bauern gegeben, die sich saisonal zu sogenannten Hofcompaneyen zusammenschlossen. Sie stellten im Kollektiv auf genossenschaftlicher Basis einfache Teller, Kannen und Töpfe her und regelten auch deren Verkauf. Diese Produktionsform setzte ein hohes Maß an Organisation der Arbeit voraus. Einzelne Arbeitsschritte mussten auf mehrere Personen vorausschauend verteilt werden.

Mit Zunahme ausgebildeter Töpfer und der Errichtung neuer Brennöfen wurde diese Organisation der kollektiv ausgeübten Arbeit wegen ihrer mangelnden Flexibilität obsolet. Hinzu kam: Die Berufstöpfer konnten praktisch von Frühjahr bis Herbst durchgängig ihrem Gewerbe nachgehen, sie entwickelten sehr bald ein sicheres Gefühl für Stil, Form und Farbe und lernten Arbeitstechniken kennen, die sie den Töpfercompaneyen auch gerade in Bezug auf die Routine der Fertigung und den künstlerischen Anspruch weit überlegen machten.

Hergestellt wurden kleine und große, flache und tiefe Teller, Schüsseln mit und ohne Henkel, Töpfe, Krüge, Becher, Schalen, Backformen und Siebe. Sie blieben entweder unverziert oder wurden mit floralem oder abstraktem Dekor, gemalten Linien, Kreisen, Spiralen oder mit Schlickerverzierungen geschmückt oder in Ritztechnik ausgeführt: Tiere aller Art, Fische, Hirsche, Hasen und Vögel. Tauben und Wasservögel, aber auch Blumen und Blütenstempel waren die bevorzugten Motive. Die Bandbreite der Variationen scheint schier unendlich.

Es liegt auf der Hand, dass die vielen Pottbäckereien am Niederrhein weitaus mehr Waren produzierten als das relativ dünn besiedelte Umland jemals hätte abnehmen können. Damals galt noch: Die Nachfrage bestimmt den Markt. Die Berufstöpfer arbeiteten wohl von Anfang an überwiegend für den Export. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass rund um den Schornstein eine lokal begrenzte Kundschaft weiter kontinuierlich mit benötigter Irdenware versorgt wurde.

Sicherlich wurden auch die fußläufig erreichbaren Wochenmärkte der umliegenden größeren Städte Kalkar, Kleve, Krefeld, Moers, Rheinberg und Wesel für einen Detailhandel beschickt. Hier konnten Produkte abgesetzt werden, die in kleiner und kleinster Auflage hergestellt, sich an eine sehr spezielle Kundschaft wandten: tönerne Schreibgarnituren, Tintenfässer, Fidibushalter, Kammladen, Sparschweine, Weihwasserbecken, Puppenservice, Murmeln, Teekännchen, plastisch gestaltete Figuren von Menschen und Tieren, Kerzenhalter und anderes mehr.

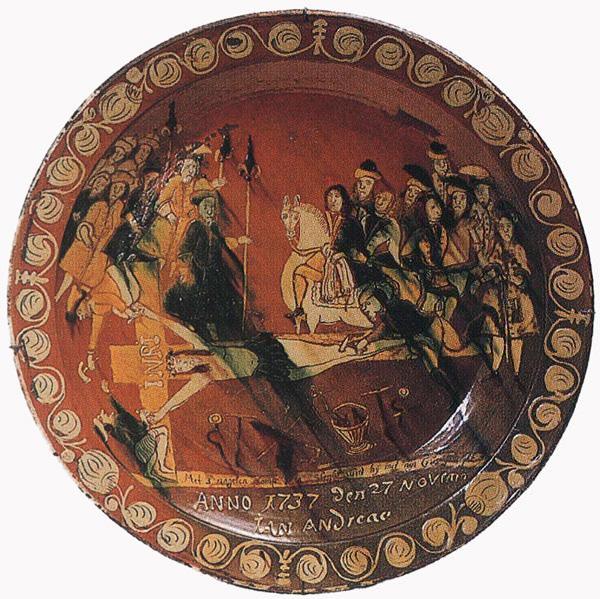

Ganz anders verhielt es sich mit der Herstellung der großen Schauteller und -schüsseln. Sie wurden im Allgemeinen anlässlich besonderer Ereignisse in der Familie als Hochzeits- oder Verlobungsteller gefertigt. Hier handelte sich um reine Auftragsarbeiten aus dem familiären oder sozialen Umfeld des Töpfers. Sie waren fast immer mit einer Jahreszahl, dem Namen des Töpfers und des Brautpaars, zumindest aber mit deren Initialen versehen. Sie wurden nicht im Haushalt benutzt, sondern als Wand- oder Kaminschmuck sorgfältig in der Familie gehütet.

Sehr beliebt waren auch religiöse Motive aus der Bibel. Zusätzlich wurden Heilige, auch Szenen aus deren Leben dargestellt. Und was in einer römisch-katholisch dominierten Umwelt und der Nähe zum Wallfahrtsort Kevelaer nicht verwundern darf, immer wieder die Mutter Gottes. Einige Pottbäcker verlegten sich auf die Darstellung aktueller politischer und militärischer Ereignisse. Bei den weltlichen und biblischen Motiven fehlte es nicht an erklärenden Sinnsprüchen und Volksweisheiten. Dies alles blieb jedoch nur eine reine Nischentätigkeit, von deren Verkauf kein Pottbäcker leben konnte.

Schüssel 'Kreuzigung', Töpfer Jan Andreae, 1737. (Hetjens-Museum Düsseldorf)

5. Soziale und berufsständische Bedingungen

Einer Einwohnerliste der Ackerbürgerstadt Sonsbeck aus dem Jahr 1769[5] lassen sich folgende Angaben entnehmen: In diesem Stichjahr gab es 28 Töpfer, davon besaßen 18 ein eigenes Haus, fünf verfügten noch zusätzlich über eine Scheune und sechs hielten je eine Kuh im Stall. Es wurden aber nur 13 Öfen gezählt. Zwei oder drei Töpfermeister teilten sich die Nutzung eines Ofens. Bei etlichen Töpfern ohne Hausbesitz wird es sich um verheiratete Gesellen, im damaligen Sprachgebrauch Pottbäckerknechte, gehandelt haben. Es ist jedoch nicht immer möglich, eine klare Grenze zwischen einer überwiegend landwirtschaftlichen Existenz mit einem gewerblichen Nebenerwerb der Töpfer oder umgekehrt zu ziehen. Generell gilt: nur die wenigsten Pottbäcker brachten es zu wirklichem Wohlstand.

Die Anzahl der Brennöfen war zumindest in den Städten nicht beliebig vermehrbar. So konnte es nicht ausbleiben, dass mehrere Töpfer gemeinsam einen Ofen nutzten. Es galt, durch eine geschickte Heiratspolitik das Eigentum an den Öfen in der Familie zu halten. Feste Regeln bestimmten auch die berufliche Sicherstellung. Die Meistersöhne arbeiteten solange als Gesellen, vorzugsweise in den Werkstätten von Verwandten, bis sie den väterlichen Betrieb übernehmen konnten oder die Chance erhielten, die Witwe oder Tochter eines Meisters zu heiraten.

Bei der Taufe trat meist ein Berufsgenosse des Vaters als Pate auf. So war gewährleistet, dass beim vorzeitigen Ableben des Vaters die berufliche Ausbildung des Sohnes sichergestellt blieb. Das konnte natürlich nicht immer gelingen. Durch Heiratsverträge wurde genau festgelegt, dass bei einer zweiten Eheschließung eines verwitweten Pottbäckers die Söhne aus der ersten Ehe seiner zweiten Frau eine Garantie erhielten, zum Töpfer ausgebildet zu werden. Über die Einhaltung solcher Vereinbarungen wachten die Schöffen beziehungsweise der Magistrat.

Das Fehlen von Zünften oder Gilden mit eindeutigen Anordnungen und Statuten macht es unmöglich, zu klaren Aussagen zu kommen. Es sind jedoch Töpferordnungen von Siegburg, Raeren und Langerwehe erhalten, die zum Vergleich herangezogen werden können.

Im Vergleich zu anderen Gewerken war die Lehrzeit ziemlich lang, sie dauerte sechs oder sieben Jahre. Aus gelegentlichen Einträgen der Abendmahlgäste oder der eingebrachten Kirchenzeugnisse kann zumindest für die evangelisch-reformierten Pottbäckergesellen unzweifelhaft nachgewiesen werden, dass sie während ihrer Gesellenzeit innerhalb eines gewissen Nahbereichs wanderten. Es ist anzunehmen, dass es ihre katholischen Berufskollegen genau so hielten. Nach Erreichen der Volljährigkeit mit 24 Jahren konnte ein Geselle sich als Meister niederlassen.

Es ist zu bezweifeln, dass sie jemals ein Meisterstück vorlegen mussten. Es fehlte schlichtweg eine Instanz, die dies zu begutachten in der Lage gewesen wäre. Den Werdegang eines niederrheinischen Pottbäckers hat man sich wohl so vorzustellen: Beginn der Lehre mit circa 13 Jahren, dann folgten sechs oder sieben Lehrjahre. Beginn der Gesellenzeit im 19. oder 20. Lebensjahr. War er volljährig geworden, mochte er die Witwe oder Tochter eines Meisters heiraten oder später einmal das Erbe seines Vaters antreten, indem er dessen Werkstatt übernahm. Der Meistertitel wurde also weniger durch persönliches Können und eine Prüfung erworben als vielmehr dadurch, dass ein volljähriger Geselle in den Besitz einer Werkstatt kam. Ein extremes Beispiel dazu ist aus dem Emsland bekannt: Ich, Gerd Hindrik Berndsen bin als Töpfermeister angefangen als ich 18 Jahre alt war im Jahre 1822 [...].[6]

Es ist bemerkenswert, dass in den benachbarten niederländischen Städten Töpfer weit früher genannt werden und sich sogar zu berufsständischen Korporationen zusammengeschlossen hatten. Erst im 18. Jahrhundert lässt sich in Sonsbeck eine Töpfergilde nachweisen. Allerdings sind die Quellen mehr als spärlich überliefert. Soviel scheint indes festzustehen: Der katholische Pastor notierte 1737, dass die Töpfer ihre alte Gilde neu errichtet und bei ihm ein feierliches Amt am Michaelistag (29. September) für 12 Stüber bestellt hätten.[7] Also muss schon vorher eine Gilde bestanden haben. Die neue Töpfergilde repräsentierte wohl kaum eine berufsständische Organisation. Wahrscheinlich handelte es sich um eine geistliche Bruderschaft, die die römisch-katholischen Pottbäcker zeitweise vereinte, die reformierten Berufskollegen aber ausschloss.

Schüssel 'Sündenfall', Töpfer Hermann van Betteray, 1714. (Museum Burg Linn Krefeld)

6. Massenproduktion, Organisation des Handels

Wer den Handel im großen Stil organisierte, ist bisher unbekannt. So viel kann indes gesagt werden: Ursprünglich hatten die sogenannten Pottenkrämer den Handel in ihre Hände genommen. Ob es sich hierbei in jedem Falle um Verleger-Kaufleute handelte, die bei den lokalen Töpfern die Waren sowohl hinsichtlich der Qualität als auch der Quantität in Auftrag gaben, kann nicht eindeutig entschieden werden. Bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts gab es enge Beziehungen von Kaufleuten aus Enkhuizen zu den weit entfernt liegenden Töpfereizentren an der Werra. Es liegt auf der Hand, dass das relativ nah gelegene Produktionszentrum am Niederrhein in das von den Niederlanden ausgehende engmaschige Handelsgeflecht einbezogen war.

Die Verleger-Kaufleute gaben über lokale Agenten vor, wann welche Waren an den Rhein zu schaffen waren. Sie wussten, welche Schiffe für die Beladung infrage kamen, wann sie Xanten anliefen und in welchem Bestimmungshafen die Fracht gelöscht werden sollte. Sie entschieden auch, ob die Irdenware auf dem lokalen Markt verkauft oder möglicherweise en gros von dort aus weiterverhandelt werden sollte.

Ein solcher Pottenkrämer wird bezeichnenderweise in unserem Raum 1611 erstmalig in den Protokollen der heimlichen niederländisch-reformierten Flüchtlingsgemeinde in Goch genannt.[8] Zweifellos gelangten mit den niederländischen Glaubensflüchtlingen seit der Mitte des 16. Jahrhunderts nicht nur neue Impulse zu calvinistischen Denk- und Lebensweisen ins Klever Land. Sie bewirkten vor allem auch eine wirtschaftliche Neuorientierung im Sinne eines sich verändernden kapitalistischen Gewinn- und Erwerbsstrebens. In Amsterdam wird 1675 sogar eine eigene Gilde der Topfverkäufer gegründet.

Der um 1589 auf einem Kupferstich von Frans Hogenberg dargestellte Kölner _Döppenkremer _repräsentiert eher den Typus eines Steinzeug-Kleinhändlers, der seine Waren im Hausierhandel vertreibt. Die gängige Irdenware des Niederrheins aber war ein Massen- und Billigprodukt. Die niederrheinischen (und westfälischen?) Töpfer hatten sich seit dem 18. Jahrhundert nachweislich in Amsterdam als unangefochtene Marktführer der niedrigsten Preisklasse qualifizieren können.

Für den Pottbäcker kam es darauf an, möglichst viele Schüsseln, Teller oder Töpfe gleichen Typs in einem Arbeitsgang seriell herzustellen. Es widerspricht jedem wirtschaftlichen Denken, dass der Töpfer auf eine vage Verkaufserwartung hin auf Vorrat gefertigt hätte. Außerdem bestand immer die Gefahr, an den Kundenwünschen vorbei zu produzieren, wenn auch die Dekore und Motive scheinbar zeitlos blieben.

Ungeklärt bleibt bisher: Suchten die Pottbäcker ihre Abnehmer auf, um im Hause des Verlegers Art und Umfang einzelner Aufträge zu besprechen und einen Abschluss zu tätigen oder reiste der Kaufmann beziehungsweise dessen Agent zu seinen Pottbäckern? Einen gewissen Hinweis bieten die Ratsprotokolle von Sonsbeck: Für Töpfermeister, die in das Amt eines Quartiermeisters gewählt wurden, fällt ihre häufige Abwesenheit extra oppidum während der Magistratssitzungen auf.[9]

Eine sehr detaillierte Beschreibung der französischen Behörden aus dem Jahr 1803 nennt für Sonsbeck noch zehn Töpferwerkstätten und dass es in Hamb viel Ton gäbe. Zur Ausfuhr heißt es unmissverständlich und lapidar: Die irdenen Töpferwaren, die in Sonsbeck gemacht werden, gehen nach Holland.[10]

7. Export in die Niederlande

Der Export setzte in jedem Fall eine straffe überörtliche Lenkung voraus. Offensichtlich waren die hiesigen Töpfer nicht in der Lage, diesen selbst in die Hand zu nehmen. Kleinhandel und der Transport in Kiepen mochten sich innerhalb eines gewissen Nahbereichs dort lohnen, wo keine natürlichen Verkehrswege zur Verfügung standen. Aus Westfalen ist bekannt, dass Tonwaren mit Frachtfuhrwerken über Land geführt wurden.

Hier aber boten Rhein und Maas ideale natürliche Wasserstraßen nach Holland. Innerhalb der Niederlande gab es noch weitere Schifffahrtswege, die eine rasche Distribution ermöglichten: IJssel und Waal. Allein das Binnenland von Westflandern war mit Flussschiffen aus Deutschland nicht zu erreichen. Die übrige dicht besiedelte Nordseeküste konnte von den Produktionszentren von Steinzeugen und Irdenware gleichermaßen bequem erreicht werden.

Wie sehr sich dieser Export sogar in der niederländischen Sprache widerspiegelte, zeigt der im 19. Jahrhundert noch jedem Niederländer geläufige Begriff: Keulse Potten. Damit wurden graue Steinzeugtöpfe bezeichnet, die mit blauen Blumen dekoriert waren und als Einmachtöpfe, Senftöpfchen und so weiter dienten.[11] Dazu gehörte gewiss auch das Frechener Steinzeug, das durchweg braun engobiert und nicht blau bemalt war.

Die Ausgangshäfen Köln und Xanten standen als pars pro toto, sozusagen als Gattungsnamen für die Machart. Die Niederländer bezeichneten in den Zolllisten mit dem Begriff Keulse potten oder schotels ausschließlich das höher zu bewertende Steinzeug und unterschieden penibel davon das Sander aardewerk. Nur Irdenware aus Xanten wurde so bezeichnet.

Für das Steinzeug ist belegt, dass es zu 90 Prozent tatsächlich auch in Köln verfrachtet wurde. Mit der Aushebelung des Stapelrechts dieser Stadt während der französischen Okkupation kamen seit dem Ende des 18. Jahrhunderts Steinzeuge in steigendem Maße aus den verkehrsgünstiger liegenden Rheinhäfen Bonn, Andernach, Vallendar und Koblenz per Schiff in den Niederlanden an.

Exporthafen für Irdenware, die in den Herzogtümern Kleve , Geldern (Oberquartier), dem Fürstentum Moers und im kurkölnischen Amt Rheinberg hergestellt wurde, blieb unangefochten die klevische Stadt Xanten. Im Ortsteil Beek gab es eine ausgebaute Anlegestelle und zeitweise sogar eine Zollstation mit einigen Lagerschuppen. Ausgenommen von diesem Handelssystem blieben die Stadt Gennep und das Dorf Ottersum. Die hier erzeugte Irdenware wurde unmittelbar auf der Maas beziehungsweise der Niers weiterverfrachtet.

Dass die drei preußisch-brandenburgischen Fürstentümer Kleve, Geldern und Moers ausschließlich Xanten als Verfrachtungshafen nutzten, erscheint einigermaßen plausibel. Aber auch die Töpfer des kurkölnischen Amtes Rheinberg verschifften ihre Produkte über Xanten. 1787 supplizierten die Töpfefabrikanten des Amtes Rheinberg an die kurkölnische Hofkammer in Bonn erfolglos um Verringerung der Zollabgaben.

Die Rheinberger Töpfer empfanden es als ungerechtfertigt, dass die oberländischen Tone für das Steinzeug, obgleich viel feiner und teurer, dem gröberem Erdwerk tarifmäßig gleich gesetzt waren. Seit 1733 wurde eine mit einem Pferd gezogene zweirädrige mit Tonerde beladene Karre mit sechs Stübern belastet. Die Pottbäcker baten, diesen Zoll um einen Stüber pro Karre zu reduzieren. Weiter führten sie aus:

[...] Und da wir seit langen Jahren die Zolleinnahme von dem Amt Rheinberg in Pachtung genommen hatten, schien es, als ob uns diese so drängende Last nicht fühlbar drückte. Da aber seit einigen Jahren uns solches aus der Hand genommen, mithin auch unsere Waren in den preußisch-klevischen Ländern müssen abgeliefert, allwo auch die selbige Fabrique getrieben werden, müssen auch alle ausländischen Tonfabriquen von jeder Pferdelast annoch merkliche Abgaben bezahlen [...].[12]

Ursprünglich waren es im Amt Rheinberg die Töpfer selbst, die den Karrenzoll durch Pachtung an sich gebracht hatten. Sie mochten ihre Pacht pünktlich bezahlt haben. Die Kontrolle indes, wie viele Karren mit frisch abgestochenem Ton tatsächlich Straßen passiert hatten, blieb damit der Regierung entzogen. So klagte auch der Kellner des Amtes, viele Unterschleife [seien] zum Nachteil des Zolls entstanden. In diesem Zusammenhang bleibt festzuhalten: Die Pottbäcker des Amtes Rheinberg waren seit etlichen Jahren gezwungen, ihre Exportprodukte ins Herzogtum Kleve zu liefern. Dies war wohl praktischen Erwägungen geschuldet: Der Rhein hatte im 18. Jahrhundert seinen Lauf weg von der Hafen-, Zoll- und Festungsstadt Rheinberg verlegt.

Die Töpfer brachten ihre Töpfe, Teller und Kannen, sorgfältig mit Strohseilen umwickelt und in Stroh gebettet, auf einem zweirädrigen Pferdekarren nach Xanten-Beek an den Rhein. 1709 wurde eine Töpferkarre aus Sonsbeck arrestiert. Weil die Stadt Sonsbeck die Zinsen eines geliehenen Kapitals jahrelang nicht bedient hatte, sah sich die Stadt Xanten zu diesem Arrest genötigt. Bei der Karre wurde der Töpfer Goert Gietmann (1671-1749) zur Bewachung zurückgelassen, bis der Sonsbecker Bürgermeister Gerhard von Goor (Amtszeit 1706-1710) die Angelegenheit im Sinne der Stadt und der betroffenen Töpfer geregelt hatte.[13]

An dieser stark frequentierten Anlegestelle in Beek wurden die Produkte auf kleinere Schiffseinheiten, Arken, Nachen, Leichter, Schuten und Sneeks verladen. Lokale Steuerleute, die lediglich als Frachtführer, niemals aber als Besitzer der Ladung erscheinen, brachten die Irdenware zu verschiedenen niederländischen Rheinhäfen von Arnheim bis an die Nordseeküste, nach Amsterdam, Rotterdam und Dordrecht. Eine Durchsicht der Arnheimer Zollregister von 1801-1810[14] zeigt folgendes Bild: Durchschnittlich erreichten jährlich 15 Schiffe aus Xanten mit Irdenware beladen die Stadt Arnheim. Oft wurden die Tonwaren als Beiladung zu Getreidetransporten an Bord genommen. Etwa die Hälfte der Schiffe löschte ihre Fracht in Arnheim, die anderen segelten direkt weiter nach Amsterdam, Rotterdam oder Dordrecht. Einige Schiffe befuhren auch die IJssel, um Städte wie Zutphen, Deventer, Zwolle und Kampen zu versorgen. Auch in Deventer wurde zufolge eines Nachlassinventars eines Kaufmanns aus dem Jahre 1708 zwischen Keulse schotels und Zander aardewerk unterschieden.[15] Von den großen Seestädten Amsterdam, Rotterdam und Dordrecht wurden gewisse Quantitäten weiter nach Skandinavien und England verfrachtet.

8. Niedergang des Gewerbes

Am Niederrhein war es nicht zur Bildung dezentral oder zentral geführter Irdenwarenmanufakturen gekommen. Das mag damit zusammenhängen, dass sich jeder Pottbäcker die nötigen Rohstoffe Ton, Holz, Chemikalien problemlos besorgen konnte. Für den einzelnen Pottbäcker bedeutete es keinen Vorteil, Ton und Holz von Dritten zu erhalten. Es gab auch keinen zwingenden Grund, durch den Eintritt in eine Manufaktur zusätzliche Abhängigkeiten einzugehen. Der Töpfer hätte nicht länger frei über seine Arbeitszeit verfügen können. Zudem hätte er sich permanenter Kontrollen hinsichtlich seines Arbeitseifers und Fleißes gegenwärtigen müssen. So war die Blumentopffabrik Iven in Tönisberg weder eine zentrale Manufaktur geschweige denn eine Fabrik. Es handelte sich nur um einen gut durchstrukturierten Handwerksbetrieb.[16] Das Fehlen berufsständischer Korporationen, die die Interessen der Pottbäcker wirksam nach außen vertreten konnten, mag den Prozess der Einflussnahme durch Verleger begünstigt haben.

Völlig falsch beurteilte der Sonsbecker Bürgermeister J. L. Everts (auch Evers, Amtszeit 1758-1784) die wirtschaftliche Situation, als er 1773 schrieb, die Töpferei habe vor dem Siebenjährigen Krieg floriert, seitdem jedoch die kölnischen Töpfer ihre Waren frei nach Wesel liefern könnten, würden die Sonsbecker gehindert, ihre Fabrikate auf den Wochenmärkten en detail zu verkaufen.[17] Das Gegenteil war der Fall: In den Dezennien zwischen 1760 bis 1780 erlebten die niederrheinischen Pottbäcker den absoluten Höhepunkt ihrer Produktion. Im Kölner Umland wurden ausschließlich Steinzeuge hergestellt, die zwar sehr begehrt, aber auch wesentlich teurer waren. Eine Ausnahme bildete Frechen: Hier wurden Steinzeuge und Irdenware parallel hergestellt. Das Steinzeug stand nicht wirklich in Konkurrenz zur Irdenware, jedenfalls nicht für die breite Schicht unvermögender Konsumenten, für die sich der Kauf von Steinzeugen von vornherein verbot.

Die preußische Regierung in Kleve hatte durch willkürliche und kurzsichtige Entscheidungen nicht unerheblich dazu beigetragen, den Niedergang des Töpfergewerbes zu beschleunigen. Sie schränkte die Entnahme von Ton ein, als sie den Sonsbecker Töpfern 1780 verbot, weiterhin in der Pirloer Heide Ton zu stechen.[18] Berlin unternahm auch nichts, um der einseitigen drastischen Erhöhung des Einfuhrzolls der Niederländer 1771 auf diplomatischem Weg zu begegnen. Nicht wenige niederrheinische Töpfer verlegten darum konsequenterweise ihre Werkstätten in die Niederlande jenseits der Maas oder zogen wenigstens in deren Nähe nach Gennep, das vor 1815 noch zum Herzogtum Kleve und damit zu Preußen gehörte. Die Quellen berichten übereinstimmend, dass Zolldefraudationen gang und gäbe waren. Die niederländischen Töpfer standen in steter Konkurrenz zu ihren niederrheinischen Kollegen.

Sie erwirkten bei ihrer Obrigkeit eine Erhöhung des Zolls für Importware zu Lasten der niederrheinischen Töpfer. Schon früher hatten sie begonnen - wenn auch nicht gerade niederrheinische Produkte - Irdenware aus Hessen mit beachtlichem Erfolg zu imitieren. Dies alles, aber vor allem auch die Änderung der Konsumgewohnheiten und ganz allgemein höherer Ansprüche an das Material, führten zu einem raschen Niedergang des Töpfergewerbes am Niederrhein - ein Prozess, der an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert abgeschlossen war.

Vor einigen Jahren hat sich ein informeller Kreis von Sammlern, Wissenschaftlern und Amateuren unter dem Namen ANI (Arbeitskreis Niederrheinische Irdenware) gebildet, der sich regelmäßig zum Gedankenaustausch trifft, Ausstellungen organisiert und Publikationsvorhaben vorbereitet und unterstützt. In diesem Kontext ist auch diese Veröffentlichung entstanden. Auskünfte können aus dem Internet abgerufen werden: www.niederrheinische-irdenware.eu.

Literatur

ANI (= Arbeitskreis Niederrheinische Irdenware), Lutz Hoffmann, Johannes Janssen, Günter Krause, Michael Gey, Lutz Weynans (Redaktion), Aus der Erde auf den Tisch - Weggeworfen und wiedergefunden. 300 Jahre Irdenware vom Niederrhein, Hainburg 2009.

Baart, Jan M., Niederrheinische Keramik des 18. Jahrhunderts in den Niederlanden, in: Naumann, Joachim (Hg.) Keramik vom Niederrhein. Die Irdenware der Düppen- und Pottbäcker zwischen Köln und Kleve, Köln 1988, S. 159–165.

Bartels, Margarete, Aus Erd werden Schüsseln gemacht. Volksleben und Brauchtum auf niederrheinischer bleiglasierter Irdenware, Duisburg 1982.

Kreis Borken. Der Landrat (Hg.) Antonius Böing, Wilhelm Elling, Günther Inhester, Annette Menke (Redaktion), Töpfer - Kramer - Pottenbackers. Keramik zwischen IJssel und Berkel, Ahaus 2000.

Bruijn, Anton, Pottersvuren langs de Vecht. Aardewerk rond 1400 uit Utrecht, Rotterdam 1979. Burhenne, Verena/Gaimster, David R. M./Stephan, Hans-Georg/Schilling, Lieselotte, Frühe dekorierte Irdenware. Malhorndekor und Kammstrichverzierung vom Niederrhein und aus dem Köln-Frechener Raum, Köln 1991.

Clevis, Hemmy/Van Gangelen, Hans, Werra Keramiek uit Enkhuizen opnieuw bekeken, Zwolle 2009.

Deneken, Friedrich, Die Sammlung niederrheinischer Tonarbeiten, Krefeld 1914. Frankewitz, Stefan, Keramik aus Kervenheim. Produkte einer Töpferwerkstatt von 1715 bis 1772, Kevelaer-Kervenheim 1992.

Gaimster, David R. M. The Historical Archaeology of Pottery Supply and Demand in the Lower Rhineland, AD 1400 - 1800. An archaeological study of ceramic production, distribution and use in the city of Duisburg and its hinterland, Oxford/England 2006.

Göbels, Karl, Rheinisches Töpferhandwerk. gezeigt am Beispiel der Frechener Kannen-, Düppen und Pfeifenbäcker, Köln 1985.

Hackspiel, Wolfgang, Der Scherbenkomplex von Haus Gelinde. Gebrauchsgeschirr des 18. und 19. Jahrhunderts, Köln 1993.

Heege, Andreas, Die Keramik des frühen und hohen Mittelalters, Bonn 1995. Hoeps, Annegret, Volkskunst am Niederrhein - Die bleiglasierte Irdenware der Tönisberger Töpfer des 17. bis 19. Jahrhunderts, in: Tönisberger Heimatblätter 8 (2006), S. 22–39.

Kerkhoff-Hader, Bärbel (Schriftleitung), Töpferhandwerk (= Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 24), Bonn 1982.

Kerkhoff-Hader, Bärbel, Keramikproduktion von 1600 bis 2000, Karte und Beiheft = Geschichtlicher Atlas der Rheinlande XI/13, Bonn 2008.

Kerkhoff-Hader, Bärbel, Töpferscheiben und -räder in rheinischen Werkstätten des 17.-20. Jahrhunderts, in: Volkskunde im Spannungsfeld zwischen Universität und Museum, Münster [u. a.] 1997, S. 181–214.

De Kleyn, J., Het Limburgse aardewerk en zijn verwantschap met het Nederrijnse, in: Niederrheinisches Jahrbuch. Beiträge zur Geschichte und Kultur des Landes zwischen Niederrhein und Maas 8 (1965), S. 168–171. De Kleyn, J., Volksaardewerk in Nederland 1600-1900, Zeist 1965.

Klijn, E. M. Ch. F., Loodglazuuraardewerk in Nederland. De collectie van het Nederlands Openluchtmuseum / Lead-glazed earthenware in The Netherlands. The collection of the Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem 1995.

Knieriem, Michael, Issumer Pottbäcker im 18., 19. und 20. Jahrhundert, in: Archiv für Familiengeschichtsforschung 14/ 2 (2010), S. 44–51.

Knieriem, Michael, Sonsbecker Pottbäcker vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, in: Archiv für Familiengeschichtsforschung 16/ 1 (2012), S. 2–17.

Knieriem, Michael (Hg.), Potthaus Kervenheim. Kervenheim - eine Pottbäckerstadt, Kevelaer-Kervenheim 2011.

Knieriem, Michael, Das Töpfergewerbe, in: Wensky, Margret (Hg.), Sonsbeck. Die Geschichte der niederrheinischen Gemeinde von der Frühzeit bis zur Gegenwart, Köln /WeimarWien 2003, S. 82–90.

Lehnemann, Wingolf, Als die Töpfer Fabrikanten wurden. Musterblätter, Preislisten und Kataloge aus Töpfereien, in: Volkskunde im Spannungsfeld zwischen Universität und Museum, Münster [u. a.] 1997, S. 239–251.

Lenssen, Thijs/Schotten, Jacob, Sjerfkes. Nieuwe inzichten in het Nederrijns keramisch verleden van een aantal Noord- en Midden-Limburgse plaatsen, [ohne Ort] 2003. Lichtenberg, Josef, Hülser Töpfer, in: Heimatkalender Kempen-Krefeld 1967, S. 243– 250.

Mars, Alexandra, Genneps Aardewerk een 18de-eeuwse pottenbakkerij archeologisch onderzocht, Gennep 1991.

Mellen, Werner, Das Koster von der Verkündigung Mariens, genannt die Klus, und die Hülser Pottbäcker, in: Naumann, Joachim (Hg.), Keramik vom Niederrhein. Die Irdenware der Düppen- und Pottbäcker zwischen Köln und Kleve, Köln 1988, S. 135– 139. Van Der Meulen, Ari /Smeele, Paul, Fries Aardewerk. De pottenbakkers van Friesland 1750 - 1950, Leiden 2005.

[Museum Burg Linn], Festtagsschüsseln vom Niederrhein, Krefeld [ohne Jahr].

Naumann, Joachim (Hg.), Keramik vom Niederrhein. Die Irdenware der Düppen- und Pottbäcker zwischen Köln und Kleve, Köln 1988.

Scholten-Neess, Mechthild/Jüttner, Werner, Niederrheinische Bauerntöpferei 17. - 19. Jahrhundert, Düsseldorf 1971.

Segschneider, Ernst Helmut, Das alte Töpferhandwerk im Osnabrücker Land, Bramsche 1983.

Segschneider, Ernst Helmut, Die Töpferwerkstatt Berndsen im emsländischen Ostwie, in: Zur Regionalität der Keramik des Mittelalters und der Neuzeit, Bonn 1995, S. 143–155.

Smeele, Paul, Die Regionalität der "Frankfurter Töpfe", in: Denkmalpflege und Forschung in Westfalen 32(1995), S. 157–166.

Sprenkels-Liebrand, Rita, Betrekkingen tussen Nederlandse en Nederrijnse pottenbackerscentra vanaf de zestiende eeuw, in: Töpferhandwerk (= Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 24), Bonn 1982, S. 65–92.

Sprenkels-Liebrand, Rita, Gennep an der Maas, ein niederrheinisches Töpferzentrum, in: Naumann, Joachim (Hg.) Keramik vom Niederrhein. Die Irdenware der Düppen- und Pottbäcker zwischen Köln und Kleve, Köln 1988, S. 215–225.

Sternberg, Carsten (Red.), Niederrheinische Irdenware. Kramer-Museum Kempen, Kempen 1986.

Stieber, Paul, Deutsches Hafnergeschirr, in: Keysers Kunst- und Antiquitätenbuch, Band 3, München 1960, S. 241–292.

Tersteegen, Guido (Hg.), Keramik aus Issum. Produkte einer niederrheinischen Töpferwerkstatt von 169 - 1802, Issum 2011.

Unger, Ingrid, Kölner und Frechener Steinzeug der Renaissance. Die Bestände des Kölner Stadtmuseums, Köln 2007.

Weynans, Lutz, Funde von Herd- und Gebrauchskeramik des 18. und 19. Jahrhunderts im Raum Tönisberg, in: Tönisberger Heimatblätter 9 (2007), S. 58–60.

Weynans, Paul Lutz, Ein interessanter Tönisberger Irdenwarenteller, in: Tönisberger Heimatblätter 7 (2005), S. 43.

Zangs, Christiane (Hg.), Teller, Töpfe, Traditionen. Zum Neusser Töpferhandwerk von 1750 bis 1870, Neuss 2004.

Online

Informationen auf der Website des Arbeitskreis Niederrheinische Irdenware. [Online]

Schüssel 'Madonna Kevelaer', Töpfer Johann Henrich Renne, 1770. (Museum Burg Linn Krefeld)

- 1: Brinkmann, Justus, Führer durch das Hamburgische Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg 1894, S. 18.

- 2: Landesarchiv NRW Abt. Rheinland, Xanten, Kreisregistratur 643.

- 3: Landesarchiv NRW Abt. Rheinland, Kleve Kammer 1302.

- 4: Gemeindearchiv Sonsbeck, A 9, Ratsprotokolle 1683-1699, S. 48.

- 5: Vgl. Knieriem, Michael, Das Seelenregister der Stadt Sonsbeck vom Jahr 1769, in: Mitteilungen aus dem Schlossarchiv Diersfordt und vom Niederrhein, Beiheft 28, Wesel 2008, S. 126–176.

- 6: Vgl. Segschneider, Töpferwerkstatt Berndsen, S. 143-155. - Dr. E. H. Segschneider danke ich für die kritische Durchsicht meines Manuskripts.

- 7: Wüsten, Wilhelm, Chronik von Sonsbeck, Rheinberg 1965, S. 76.

- 8: Derrik van Ray, pottekremer, vgl. van Booma, Jan G. J. (Hg.), Communio clandestina. Archivalien der Konsistorien der heimlichen niederländischen reformierten Flüchtlingsgemeinden in Goch und Gennep im Herzogtum Kleve 1570-circa 1610, Band 1, Bonn 2011, S. 441.

- 9: Gemeindearchiv Sonsbeck, A 10, Ratsprotokolle 1699-1713, S. 134 ff.

- 10: Gemeindearchiv Sonsbeck, ohne Signatur, Statistische Angaben des Ingenieur-Geographen 2. Klasse Pierrepont im 11. Jahr der Französischen Republik.

- 11: Vgl. Blancquaert, E. /Tavernier-Vereeken, [Cécile], Keulse Potten, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 17 (1952), S. 51–58.

- 12: Knieriem, Michael, Eine Bittschrift der Töpfer des Amtes Rheinberg aus dem Jahre 1787, in: Der Niederrhein, Zeitschrift des Vereins Linker Niederrhein 79 (2012), S. 56-57.

- 13: Gemeindearchiv Sonsbeck, A 10, Ratsprotokolle 1699-1713, S. 374-375.

- 14: Dix, R. A. J. (Hg.) Tolregisters. De grote Gelderse Tol te Arnhem en IJsseloord, deel 1: 1801-1805, Arnhem 1995. Die Jahre 1806 bis 1810 wurden vom Verfasser gemeinsam mit Johannes Janssen, Kervenheim, im Gelders Archief in Arnheim erhoben.

- 15: Scholten-Neess/Jüttner, Niederrheinische Bauerntöpferei, S. 15.

- 16: Vgl. Krudewig, Hans, Die Blumentopfabrik Iven, in: Tönisberger Heimatblätter 8 (2006), S. 44-48. Es gab zwar ein pferdegetriebenes Göpelwerk, es wurde aber nicht arbeitsteilig gefertigt. Die Belegschaft blieb unter zwölf Arbeitern.

- 17: Landesarchiv NRW Abt. Rheinland, Xanten, Kreisregistratur 1087.

- 18: Deneken, Friedrich, Die Sammlung niederrheinischer Tonarbeiten, Krefeld 1914, S. 26.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Knieriem, Michael, Töpfer am linken Niederrhein (17.-19. Jahrhundert), in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/toepfer-am-linken-niederrhein-17.-19.-jahrhundert/DE-2086/lido/57d12e7fdc21b3.21972846 (abgerufen am 25.04.2024)