Zu den Kapiteln

Schlagworte

Bernd Alois Zimmermann war ein deutscher Komponist, der zu den wichtigsten Persönlichkeiten der deutschen Kunstmusik im 20. Jahrhundert zählt. Seine Oper „Die Soldaten“ ist trotz ihrer extremen Anforderungen an Ausführende und Zuhörer Teil des internationalen Standardrepertoires geworden. In seinem differenzierten musikästhetischen Denken, das Zimmermann in zahlreichen Texten ausgebreitet hat, wurde er zum Impulsgeber und Vorbild der nachfolgenden Komponistengeneration.

Bernd Alois Zimmermann kam am 20.3.1918 in Bliesheim (heute Stadt Erftstadt) als Sohn von Jakob Zimmermann (1881–1968) und seiner Frau Katharina, geb. Broichheuser (1884–1972) zur Welt. Mit seinem Bruder Josef (1916–2000) und später der Schwester Christine (1924–2000) – zwei weitere Brüder verstarben früh – wuchs er in eher einfachen Verhältnissen auf: Seit Vater war Beamter bei der Reichsbahn und daneben als Landwirt tätig. Umfangreiche musikalische wie literarische Bildung erwarb Zimmermann erst in der katholischen Privatschule im Kloster Steinfeld, die er ab 1929 besuchte. Die kirchliche Prägung begleitete den Komponisten sein ganzes Leben. Er pflegte seine Partituren mit dem Kürzel „O.A.M.D“ (Omnia Ad Majorem Dei Gloria = Alles zur größeren Ehre Gottes) abzuschließen; den Plan, Theologie zu studieren, gab Zimmermann allerdings letztlich auf. 1936 wurde die Klosterschule durch die Nationalsozialisten geschlossen. Zimmermann besuchte anschließend ein Kölner Gymnasium, wo er 1937 die Abiturprüfung ablegte. Nachdem er die obligate Zeit beim „Reichsarbeitsdienst“ abgeleistet hatte, begann er im Wintersemester 1937/1938 in Bonn ein Studium an der damaligen Pädagogischen Hochschule. Da die Musik aber immer größeres Gewicht in seinem Leben bekam, wechselte er ein Jahr später nach Köln, wo er nun an der Musikhochschule Schulmusik, Musikwissenschaft und Komposition studierte.

Bereits kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde der angehende Komponist zum Wehrdienst einberufen. Als Pferdepfleger konnte er sich dem direkten Töten als Frontsoldat entziehen. Eine schwere Hautkrankheit und ein Augenleiden, beides wahrscheinlich Resultat einer Kampfmittel-Vergiftung, führten schließlich zu langen Hospitalaufenthalten und zur Dienstentlassung 1942.

Familie Zimmermann, ca. 1927/28; von links nach rechts: Josef, Jakob, Christine, Katharina, Bernd. (Bernd-Alois-Zimmermann-Archiv der Akademie der Künste)

Als seine Gesundheit es wieder zuließ, kehrte Zimmermann zunächst nach Köln zurück, um seine Studien fortzusetzen. Nach der kriegsbedingten Schließung der Kölner Hochschule ging Zimmermann kurzfristig nach Berlin in der Hoffnung, sein Schulmusik-Studium dort beenden zu können. Aus Sorge um die eigene Sicherheit verließ er jedoch bei Kriegsende die Stadt vor dem Examen. Er kehrte nach Köln zurück, wo er zumindest seine musikbezogenen Prüfungen als einer der Jahrgangsbesten ablegte. Ob er allerdings sein Nebenfach Deutsch jemals abgeschlossen hat, ist nach derzeitiger Quellenlage zu bezweifeln.

Vor allem vier Persönlichkeiten waren in jenen unruhigen Jahren prägend für Zimmermann: Der Kompositionstheoretiker Wilhelm Maler (1902–1976), der Pianist Hans Haass (1897–1955), bei dem er von 1938 bis 1947 Klavierunterricht erhielt, sein Lehrer für Komposition und musiktheoretische Fächer Heinrich Lemacher (1891–1966) und nicht zuletzt der Leiter der Schulmusikabteilung Dietrich Stoverock (1900–1976). Dessen Seminar für Musikerziehung veranstaltete wöchentliche Hausmusikabende, bei denen auch mehrmals frühe Werke Zimmermanns zu hören waren; noch in Feldpostbriefen an Studienfreunde beschäftigte sich Zimmermann mit den Details solcher Aufführungen.

Generell muss betont werden, dass Bernd Alois Zimmermann in den Jahren, die sein Denken und Lernen wesentlich prägten, der nationalsozialistischen Weltanschauung und Propaganda ausgesetzt war. Er spürte jedoch offenbar bereits früh die menschenverachtenden und unmoralischen Komponenten des Systems, das andererseits Kultur förderte wie kein anderes zuvor. Dies mag Auslöser der tiefen existentiellen Vereinsamung gewesen sein, die Zimmermanns Leben (unbemerkt von vielen) prägte: Bestehende Gedankenmodelle konnte er nicht mittragen, Alternativen fehlten. So begann ein langes Ringen um ein schlüssiges Selbst- und Weltbild. Dies brachte zahlreiche später als Irrwege eingeschätzte Versuche mit sich und mündete in klinischen Depressionen, die nie zur Gänze therapiert werden konnten. Bereits 1941 schrieb Zimmermann an seinen Studienfreund Jan Natermann (1910–2002): „Du kannst gar nicht ermessen, in welchem Zustande ich mich jetzt befinde. In mir ist ein großes Nichts, noch nicht einmal Chaos. Das Ding, was ich auf Erden am wenigsten verstehe, bin ich. Fatale Erkenntnis!“

Zu all diesen Schwierigkeiten kam nach Kriegsende das ständige Ringen um den Einsatz seiner Arbeitskraft: Zimmermann fühlte sich durch die Notwendigkeit des Broterwerbs und Zwänge von außen am Komponieren gehindert, das für ihn ebenso langwieriger, kräftezehrender Kampf um die Form wie unbedingte Notwendigkeit war. Nachdem jedoch bei ihm im Sommer 1946 eine Herzinsuffizienz aufgrund von Unterernährung festgestellt worden war, musste der Komponist wohl oder übel Teile seiner Zeit für Werke aufbringen, die ihn an sich wenig interessierten. Seit diesem Jahr entstanden so vielerlei Arbeiten für den Nordwestdeutschen Rundfunk und später auch den Südwestfunk: Arrangements von Unterhaltungsmusik und Operetten, dazwischen gelegentliche Hörspielmusiken und selbstständige Werke. Letztere, die im Stil leichter gehalten waren und vor allem auf der Grundlage von Volksliedern entstanden, blieben nach Ansicht Zimmermanns hinter dem aktuellen Stand seiner kompositorischen Entwicklung zurück. Als Ausweg blieb ihm die „ironische Ungeniertheit“ einer bewusst karikierenden oder antisentimentalen kompositorischen Behandlung. Hier fühlte er eine Nähe zu Béla Bartók (1881–1945), der neben Igor Strawinsky (1882–1971) und Paul Hindemith (1895–1963) die Brücke zur aktuellen internationalen Szene für den Komponisten in den ersten Nachkriegsjahren bildete. Ein zusätzlicher Lichtblick in dieser schwierigen Phase war zudem die Bekanntschaft und zeitweilige Freundschaft mit dem Dirigenten Günter Wand (1912–2002). In ihm fand Zimmermann Ende 1945 einen Dirigenten, der sich in den folgenden Jahren vielfach für seine Werke einsetzte. Die ohnehin nicht immer unproblematische Arbeitsbeziehung wurde allerdings durch die kompositorische Entwicklung Zimmermanns ab Mitte der 1950er Jahre nachhaltig gestört, da Wand sich durch die Struktur der neuen Werke zunehmend in seiner dirigentisch-künstlerischen Verantwortung und Freiheit eingeschränkt fühlte.

Im Jahr 1949 führten weitere musikalische Erfahrungen Zimmermanns zum erneuten Durchdenken musikalischer Grundsatzfragen, die schließlich eine neue Stilistik begründeten. Bei den Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt beschäftigte Zimmermann sich erstmals intensiv mit dem Werk Arnold Schönbergs (1874–1951). Hier wurde beim Abschlusskonzert am 10.7.1949 auch Zimmermanns „Konzert für Orchester“ gespielt. Er war eigentlich nach den Statuten bereits zu alt, um in diesem Konzert für „Musik der jungen Generation“ einen Platz zu erhalten. Doch argumentierte Zimmermann erfolgreich damit, dass er im Krieg mehrere Jahre kompositorischer Entwicklung durch den Militärdienst verloren habe, und konnte so eine Plattform finden, die seinen Namen in weiteren Kreisen bekannt machte.

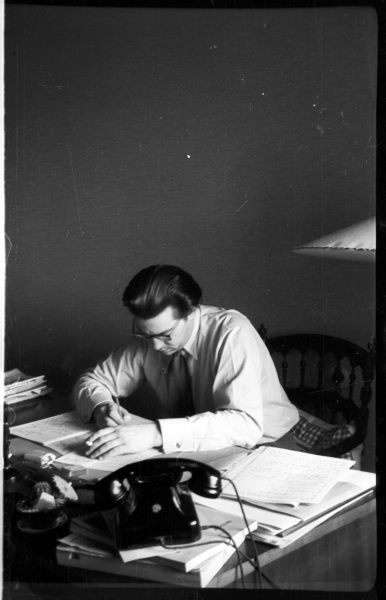

Bernd Alois Zimmermann, ca. 1933. (Privatbesitz)

Unter dem Eindruck der Darmstädter Kurse begann Zimmermann verstärkt, Strömungen in der Neuen Musik und deren Vermittlung kritisch zu hinterfragen. Er sah klar die Tendenzen zu einer pädagogischen Vereinfachung, die sich auf rein technische Aspekte des Komponierens beschränkte. Diese kam zwar dem Nachholbedarf der jungen Generation entgegen, war aber nach Zimmermanns Meinung einem wahren Verständnis musikalischer Erscheinungsformen eher hinderlich. So formulierte er kurz nach Abschluss der Kurse 1949: „Es scheint mir völlig sekundär zu sein, ob Schönberg, Berg, Webern u.a. wegen oder trotz der Dodekaphonie gute Musik gemacht haben, sondern es ist vielmehr von Bedeutung, daß sie gute Musik gemacht haben.“ Zimmermann sah immer mehr die Chancen einer „Generation, die in einer nur in unserem Zeitalter möglichen Gleichzeitigkeit die verschiedensten Entwicklungsstadien im erbarmungslos scharfen Schnittpunkt kritisch erlebt“ und fand hierüber selbst schließlich zu einer musikalischen Ästhetik, die erstaunlich aktuell geblieben ist. Für die nachwachsende Generation junger Komponisten war er spätestens ab Mitte der 1960er Jahre Referenz einer aktuellen Modernität. Rückblickend jedoch lässt sich sein Ansatz auch als Keimzelle der späteren Postmoderne begreifen.

Zimmermann fasste Komponieren nun immer mehr als Prozess auf, in dem sich „lange Gedachtes, früh Empfundenes und spät Gefühltes“ zu „endgültigem Zusammensein“ verbinden: eine multiperspektivische Wirklichkeitsbeziehung, die sich schließlich in einem viel zitierten kompositorischen Theorem von der „Kugelgestalt der Zeit“ auskristallisierte: „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind, wie wir wissen, lediglich in ihrer Erscheinung als kosmische Zeit an den Vorgang der Sukzession gebunden. In unserer geistigen Wirklichkeit existiert diese Sukzession jedoch nicht, was eine realere Wirklichkeit besitzt als die uns wohlvertraute Uhr, die ja im Grunde nichts anderes anzeigt, als dass es keine Gegenwart im strengeren Sinne gibt. Die Zeit biegt sich zu einer Kugelgestalt zusammen.“ Zimmermann musste sich auf diese Weise nicht mehr als Teil einer in chronologischer Entwicklung nach Fortschritt strebenden Avantgarde begreifen. Stattdessen ging er dazu über, verschiedenste Stile in seinen Werken oft auch gleichzeitig zu verwenden und in komplexen, reihenbasierten Formgebilden miteinander zu verknüpfen. Auch Textvorlagen und andere außermusikalische Elemente wurden zunehmend seinen kompositorischen Prinzipien unterworfen, was oft genug zur entschiedenen Ablehnung durch Musiker und Teile des Publikums führte, die mit seiner Ästhetik nicht vertraut waren. Durch diesen Stilwandel wurde es für Zimmermann ab Mitte der 1950er Jahre immer schwieriger, Aufführungen neuer, später als epochal gewürdigter Werke durchzusetzen.

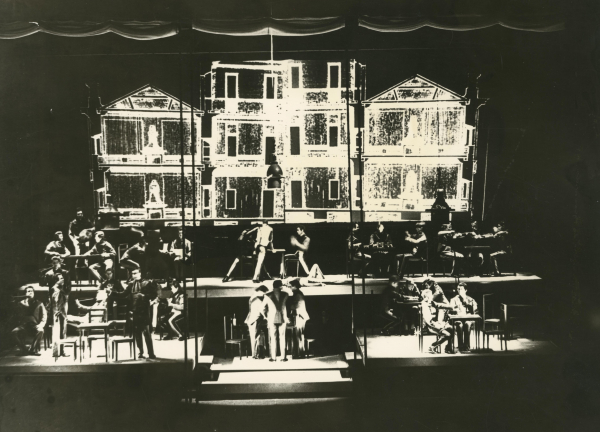

Die Soldaten: Kaffeehaus-Szene während der Uraufführung am 15.2.1965. (Stefan Odry/Theaterwissenschaftliche Sammlung der Universität zu Köln Schloss Wahn)

Ironie des Schicksals ist es, dass in dem Maße, in dem diese Schwierigkeiten zunahmen, die öffentliche Anerkennung stieg. 1950 hatte Zimmermann eine Position als Lektor der Musiktheorie an der Kölner Universität angenommen, um seine Frau Sabine von Schablowsky (1924–2013) und die schließlich drei Kinder Gereon (1951–2017), Bettina (*1952) und Wimar (*1966) versorgen zu können (eine zweite Tochter, Barbara, starb 1955 noch am Tag ihrer Geburt). Doch fühlte er sich in seinem Schaffen dadurch so beschränkt, dass er die Position nach zwei Jahren wieder aufgab. Nachdem er 1957 als erster Komponist ein halbjähriges Stipendium für einen Studienaufenthalt in der Villa Massimo in Rom erhalten hatte, wurde ihm nach seiner Rückkehr ein Lehrstuhl an der Kölner Musikhochschule angeboten, wo er in Folge auch das Seminar für Hörspiel-, Bühnen- und Filmmusik leitete. Wenig später wurde die Uraufführung seines „Canto di speranza“ für Violoncello und Orchester in Darmstadt zu einem eklatanten Misserfolg. Ebenfalls 1957 begann Zimmermann mit der Arbeit an seiner Oper „Die Soldaten“. Trotz großer gesundheitlicher Probleme hatte der Komponist zwei Akte vollendet, als das Kölner Opernhaus das Werk 1959 für unaufführbar erklärte und eine bereits für Juni 1960 festgesetzte Uraufführung absagte. Daraufhin weigerte sich Zimmermanns Verlag, weitere Kosten für die Herstellung des Aufführungsmaterials zu übernehmen. Statt einer Opernpremiere erhielt Zimmermann 1960 den Großen Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Erst durch die Umarbeitung von Teilen der Oper zu einer „Vokal-Sinfonie“ für Solisten und Orchester gelang es dem Komponisten, durch deren Uraufführung im WDR die musikalische Realisierbarkeit seiner Oper praktisch zu beweisen. Am 15.2.1965 schließlich kam es doch in Köln zur Uraufführung des Bühnenwerks, deren überragender Erfolg nun aber für den Komponisten eigentlich zu spät kam.

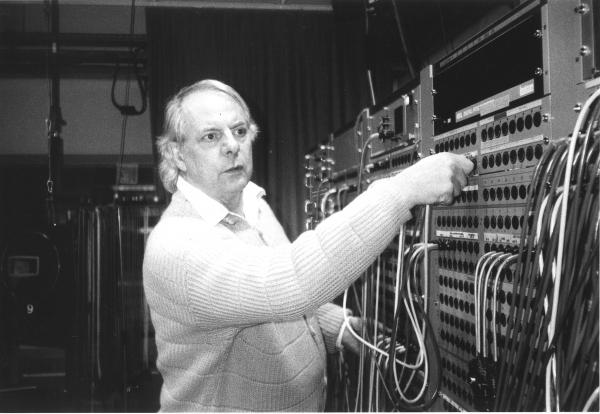

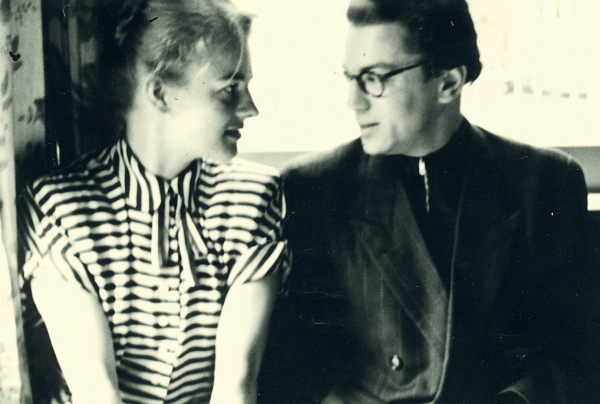

Sabine von Schablowsky und Bernd Alois Zimmermann, ca. 1950. (Privatbesitz)

Das restliche Jahr war geradezu eine Lawine von Erfolgen: Zimmermann stellte die Partitur der sarkastischen „Musique pour les soupers du Roi Ubu“ fertig, er wurde zum Mitglied der Akademie der Künste in Berlin berufen; in Berlin wurden nun auch die „Antiphonen“ für Viola und kleines Orchester uraufgeführt, die der SWF noch 1961 als unspielbar zurückgewiesen hatte. 1966 erhielt Zimmermann den Kulturpreis der Stadt Köln und arbeitete an neuen Opernplänen, wobei diesmal „Medea“ von Hanns Henny Jahn (1894–1959) Grundlage einer Arbeit werden sollte, welche „Die Soldaten“ noch an Komplexität übertroffen hätte, wäre sie jemals fertiggestellt worden. Doch Zimmermann war körperlich immer weniger in der Lage, sein Arbeitspensum durchzuhalten, wobei es ihm andererseits die finanzielle Belastung durch ein neues Haus für die Familie schwer machte, Anfragen abzulehnen. Nachdem sich 1967 die Glaukome des Komponisten so weit verschlimmert hatten, dass er fast völlig das Augenlicht einbüßte, entschloss sich Zimmermann 1968, einen Ruf an die Berliner Musikhochschule doch auszuschlagen. Ursprünglich hatte er diese Stelle parallel zu seinen Kölner Verpflichtungen wahrnehmen wollen, um mittelfristig endlich finanzielle Sicherheit zu erlangen. Pläne wie dieser trugen wesentlich zum Bild von Zimmermann als unverwüstlich starkem „Macher“ in der Öffentlichkeit bei. Doch 1969 kam es schließlich zum völligen Zusammenbruch, der einen mehrmonatigen Aufenthalt in einer Nervenklinik zur Folge hatte. Erst rückblickend ließ sich feststellen, dass die dort erreichte Besserung nur eine scheinbare war. Bereits 1945 hatte Zimmermann in seinem Tagebuch notiert: „Auf’s Ganze gesehen ist der Gedanke an den Selbstmord eine gute Beruhigung, der in den verzweifelten Situationen hilft.“ Nun nutzte Zimmermann seine Zeit, um bereits zugesagte Aufträge wie das Orchesterwerk „Stille und Umkehr“ noch fertig zu stellen. Fünf Tage nach Abschluss der letzten Partitur „Ich wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne“ schied Bernd Alois Zimmermann in seinem Haus in Groß-Königsdorf am 10.8.1970 freiwillig aus dem Leben.

Werke

Werkverzeichnis: http://bernd-alois-zimmermann-gesellschaft.org/werkverzeichnis.htm

Literatur

Konold, Wulf (Hg.), Bernd Alois Zimmermann: Dokumente und Interpretationen. Köln o.J. [1986].

Korthe, Oliver (Hg.), Welt – Zeit – Theater. Neun Untersuchungen zum Werk von Bernd Alois Zimmermann, Hildesheim u.a. 2018.

Lichtenfeld, Monika, Bernd Alois Zimmermann, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, Berlin 2004 [elektronische Ausgabe der ersten Auflage 1949–1986].

Zimmermann, Bernd Alois, Du und Ich und Ich und die Welt. Dokumente aus den Jahren 1940 bis 1950, Berlin 1998.

Zimmermann, Bettina, con tutta forza. Bernd Alois Zimmermann. Ein persönliches Portrait. Hofheim 2018.

Bernd Alois Zimmermann mit Bettina, Wimar und Gereon auf der Terrasse des neuen Hauses in Großkönigsdorf, etwa Herbst 1968; Fotographie von Sabine von Schablowsky. (Bernd-Alois-Zimmermann-Archiv der Akademie der Künste)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Lehl, Karsten, Bernd Alois Zimmermann, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/bernd-alois-zimmermann/DE-2086/lido/5f97fa0f08d701.25797558 (abgerufen am 25.04.2024)