Zu den Kapiteln

Schlagworte

Bernhard Marschall war katholischer Seelsorger, Religionslehrer, Bildungs- und Rundfunkreferent der Katholischen Kirche.

Bernhard Marschall kam am 25.12.1888 in Steele (heute Stadt Essen) als Sohn des Bergmanns Bernhard Marschall und seiner Frau Therese zur Welt. Nach dem Abitur am Carl-Humann-Gymnasium in Steele im Jahre 1909 studierte er Theologie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn.

Am 28.3.1912 trat Marschall in das Kölner Priesterseminar ein. Neben der Pfarrseelsorge sollte die Bildungsarbeit, insbesondere die Erwachsenenbildung und die Beschäftigung mit medienspezifischen Fragen, zu den Schwerpunkten von Marschalls Tätigkeit gehören. Stationen seiner Laufbahn als Geistlicher waren der Empfang der niederen Weihen (1.6.1912), die Priesterweihe im Kölner Dom (15.2.1913), seine Tätigkeit als Kaplan an Herz Jesu in (Wuppertal-)Elberfeld (März 1913-April 1914) sowie an Herz Jesu in Köln (30.4.1914-Mai 1918). Daneben wirkte er während des Ersten Weltkrieges als Seelsorger in einem Kölner Lazarett und von 1918-1930 als Religionslehrer in der Pfarrei St. Kunibert in Köln.

Gegen Ende des Weltkrieges begann auch Marschalls Wirken in der katholischen Volksbildungsarbeit. So war er von 1918-1924 Präses der Borromäusvereine zum Aufbau von Pfarrbüchereien in der Erzdiözese Köln und zur Förderung christlicher Literatur. Zusammen mit Robert Grosche gehörte er zu den Mitherausgebern der Zeitschrift „Volkstum und Volksbildung“ und war Mitbegründer des Akademischen Bonifatiusvereins in Bonn und des Bildungsausschusses der Katholiken in Köln. 1926 wurde Marschall Direktor des Zentralbildungsausschusses der katholischen Verbände Deutschlands (ZBA). „Die Filmarbeitsgemeinschaft der Deutschen Katholiken und die Vereinigung der kath. Volkshochschulheime verdanken ihm ihr Entstehen.“ (Scheidgen).

Mitte der 1920er Jahre begann auch Marschalls Engagement in Rundfunkfragen. Dabei plädierte er aus pragmatischen Gründen für eine Zusammenarbeit mit dem neuen Medium – Traditionsfreude dürfe kein Grund zum Abseitsstehen sein - und exponierte sich damit im fortschrittlichen Lager der deutschen Katholiken. In einer ersten Stellungnahme zum Thema Rundfunk lehnte die Fuldaer Bischofskonferenz Übertragungen von Predigten und Gottesdiensten im Rundfunk zwar ab (bis 1935), gestattete jedoch die Gründung von Rundfunkarbeitsgemeinschaften innerhalb des ZBA, die die redaktionelle Aufsicht über nicht-liturgische Sendungen innerhalb des Kirchenfunks, zum Beispiel die so genannten „Morgenfeiern“, übernehmen sollten. In dieser Eigenschaft schlugen die Rundfunkbeauftragten Autoren für kirchliche Themen vor, kontrollierten die Manuskripte zu Sendungen und arbeiteten in der Auswahl der Sprecher und der Musikbeiträge eng mit den Rundfunkredakteuren zusammen, während die Rundfunksendegesellschaften für die organisatorische und technische Abwicklung, zum Beispiel auch bei Außenübertragungen, verantwortlich zeichneten.

Ab 1927 amtierte Marschall auch als Vorsitzender der Radio- beziehungsweise (ab 1929) Rundfunkarbeitsgemeinschaften innerhalb des ZBA. Marschalls arbeitete in seinen vielfältigen Funktionen eng mit der 1924 gegründeten und 1926 nach Köln verlegten Westdeutschen Rundfunk AG (WERAG) zusammen und versuchte dort den Einfluss der Katholischen Kirche, auch in Personalfragen, geltend zu machen. 1929 wurde das Internationale Katholische Rundfunkbüro gegründet, das, ebenfalls Marschall unterstehend, seinen Sitz im ZBA hatte. Gleichzeitig wurde er zum Generalsekretär der Internationalen Katholischen Rundfunkkommission ernannt.

1933 plädierte Marschall für eine partielle Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten auf der Basis der Garantie der „Morgenfeiern“. Im Zuge der direkten Unterstellung der Rundfunkarbeitsgemeinschaften unter die Bischöfe wurde Marschall nun als Film- und Rundfunkreferent an die Hauptarbeitsstelle für die Katholische Aktion in Düsseldorf beordert, wohin auch das Internationale Katholische Rundfunkbüro verlegt wurde.

Am 31.11.1933 übernahm Marschall eine Pfarrstelle in Gruiten am Niederrhein. Seine internationalen Verpflichtungen in der Rundfunkarbeit nahm Marschall auch weiterhin wahr. Zwar wurde das Internationale Katholische Rundfunkbüro im Jahre 1938 in die Niederlande verlegt, doch Marschall erhielt 1939 durch die Fuldaer Bischofskonferenz die Anweisung, sich für eine Wiederaufnahme seiner Tätigkeit bereitzuhalten.

Nach Kriegsende knüpfte er infolgedessen an seine im Nationalsozialismus unterbundene Tätigkeit an. Am 2.2.1946 wurde er zum Beauftragten des Erzbistums Köln für die Rundfunkarbeit ernannt und im August 1946 von der Plenarkonferenz der deutschen Bischöfe mit dem (Wieder-) Aufbau katholischer Rundfunkarbeitsgemeinschaften betraut. Im selben Jahr wurde Marschall auch vom Oberpräsidenten für die Provinzen Rheinland und Westfalen als Vorsitzender des rheinisch-westfälischen Rundfunkausschusses für den unter britischer Kontrolle stehenden Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR) Köln benannt. Der vormals selbstständige Kölner Sender war zu diesem Zeitpunkt organisatorisch der Hamburger Zentrale des NWDR unterstellt; Marschall setzte sich von Anfang an für eine Emanzipation Kölns von Hamburg ein. Am 30.7.1947 erhielt er die Akkreditierung als Rundfunkbeauftragter der Katholischen Kirche beim NWDR Köln durch den NWDR-Chief Controller Hugh Carleton Greene (1910-1987). Am 12.3.1948 wurde Marschall zudem Stellvertretender Vorsitzender des Hauptausschusses des NWDR. Er gehörte dem Gremium bis 1955 an. Im Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks (WDR) war er jedoch nach der Trennung des NWDR in NDR und WDR (ab 1.1.1956) nicht mehr vertreten. Marschall verfocht in jenen Jahren seine in den 1920er Jahren entwickelte Linie der strikten Beschränkung der Rundfunkbeauftragten auf die redaktionelle Kontrolle der innerkirchlichen Sendungen, die allerdings Tendenzen der forcierten Einflussnahme von Parteien auf den Rundfunk beziehungsweise Plänen zur Gründung eines christlichen Privatsenders diametral entgegenstand. Im Mai 1955 legte Marschall sein Amt nieder, am 14.10.1957 wurde er auch vom Amt eines Kölner Diözesanbeauftragten für den Rundfunk entbunden.

Am 31.1.1962 zog sich Marschall aus gesundheitlichen Gründen von seinem Pfarramt in Gruiten zurück. Er übersiedelte nach Köln in die Riehler Heimstätten, wo er am 22.6.1963 starb.

Marschall wurden als Anerkennung seines Lebenswerkes zahlreiche kirchliche und weltliche Ehrungen zuteil. Marschall war Päpstlicher Geheimkämmerer (1933), Ehrenpräsident des IRK (1938), Päpstlicher Hausprälat (1948), Ehrenbürger der Gemeinde Gruiten (1953), Träger des Bundesverdienstkreuzes I. Klasse (1953), Ehrenvorsitzender der KRD (1954) und Ehrendomherr an der Hohen Domkirche zu Köln (1959).

Werke

Führer durch die katholische Sonderschau der Pressa zu Köln, 1928.

Die kath. Morgenfeier, Rundfunkvorträge 1928, 2 Bände, 1928.

Film und Rundfunk, 1929.

Rufe in die Zeit, Religiöse Rundfunk- und Morgenansprachen im NWDR, 1953 [mit S. Berghoff].

Das Eherecht der katholischen Kirche, 1960.

** _ Herausgeberschaft _**

Volksbildungsarbeit, 1921.

Literatur

Bernard, Birgit, Marschall, Bernhard, in: Bautz Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band 31, Nordhausen 2010, Sp. 843–849.

Bauer, Günther, Kirchliche Rundfunkarbeit 1924-1939, Frankfurt/Main 1966.

Glässgen, Heinz, Katholische Kirche und Rundfunk in der Bundesrepublik Deutschland 1945-1962, Berlin 1983.

Wagner, Hans-Ulrich, „Mittler zwischen Kirche und Rundfunk“. Der Kirchenfunk, in: Wagner, Hans-Ulrich (Hg.), Die Geschichte des Nordwestdeutschen Rundfunks, Band 2, Hamburg 2008, S. 182-195.

Online

Scheidgen, Hermann-Josef, „Marschall, Bernhard“, in: Neue Deutsche Biographie 16 (1990), S. 253-254. [Online]

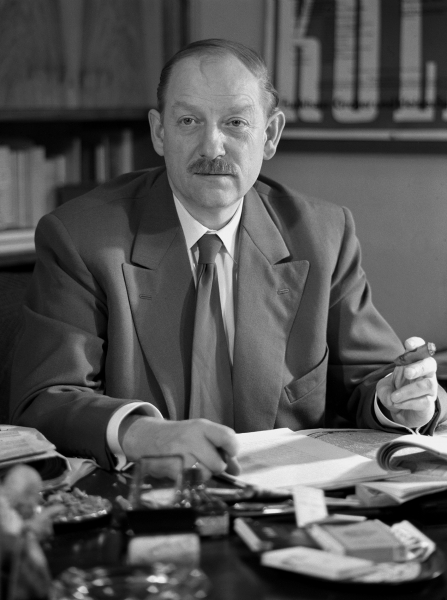

Bernhard Marschall (mit Hut) im Kloster Knechtsteden, Übertragung der WERAG, 5.3.1932. (© WDR im Bild)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Bernard, Birgit, Bernhard Marschall, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/bernhard-marschall-/DE-2086/lido/58b69114188bf6.81025925 (abgerufen am 19.04.2024)