Zu den Kapiteln

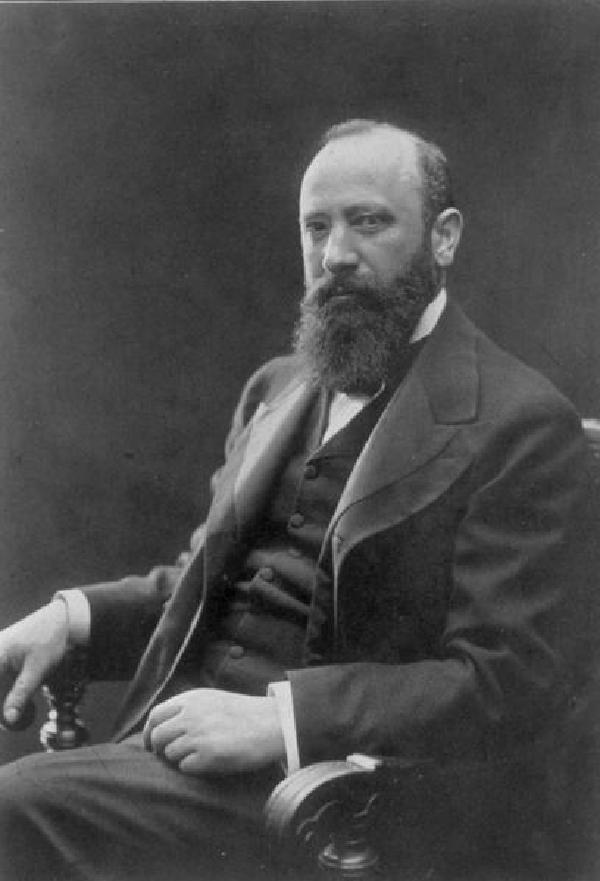

Der aus Litauen stammende Kaufmann David Wolffsohn, der von 1888 bis zu seinem Tod 1914 in Köln lebte, war wie sein Freund Max Bodenheimer einer der ersten deutschen Zionisten. Nach dem Tod Theodor Herzls (1860-1904) amtierte er von 1905/1907 bis 1911 als dessen Nachfolger als Präsident der Zionistischen Weltorganisation. Unter seiner Leitung wurden wichtige zionistische Einrichtungen nach Köln verlegt, das somit für wenige Jahre als eine „Hauptstadt des Zionismus" gelten konnte.

David Wolffsohn wurde 1856 oder 1858 in Dorbiany, einem kleinen, unweit der russisch-deutschen Grenze gelegenen Ort in Litauen als Kind eines jüdischen Lehrers geboren. Er erhielt eine traditionelle jüdische Erziehung, die auch moderne Elemente enthielt. Um einer befürchteten Einberufung in die russische Armee zu entgehen, schickten ihn seine Eltern um 1873 in die nahe Stadt Memel, die zum Deutschen Reich gehörte. Dort besuchte er zwei Jahre lang die Talmud-Tora-Schule von Rabbiner Isaak Rülf (1831-1902), einem frühen Vertreter zionistischer Ideen.

Nach schwierigen Anfangsjahren gelang es Wolffsohn, sich im Holzhandel zu etablieren. Er wurde Mitinhaber der Firma Bernstein & Wolffsohn und zog 1884 in das niedersächsische Papenburg. Um das Niederlassungsrecht zu erhalten, erwarb er im gleichen Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft.

Schon 1880 hatte David Wolffsohn die 20-jährige Fanny Judel aus Ruß bei Memel geheiratet, mit der er bis zu ihrem Tod 1912 zusammenlebte. 1888 übersiedelte das Ehepaar nach Köln, wo Wolffsohn seine Holzhandlung erfolgreich allein weiterführte; unter anderem lieferte er Holz für den Eisenbahnbau. Innerhalb weniger Jahre wurde er aus eigener Kraft und trotz mangelnder formaler Schulbildung zu einem wohlhabenden, in gutbürgerlichen Verhältnissen lebenden Mann.

Doch füllte die berufliche Karriere Wolffsohns Leben nicht aus. 1892 machte er bei einem Vortrag des Kölner Vereins für jüdische Geschichte und Literatur die Bekanntschaft des jungen Rechtsanwalts Dr. Max Isidor Bodenheimer, aus der schnell persönliche Freundschaft wurde. Beide sahen in der Wiedererrichtung eines jüdischen Staates den Schlüssel zur Lösung der modernen „Judenfrage". Während der deutsche Jude Bodenheimer erst im Verlauf eines längeren Prozesses zu der Überzeugung gelangt war, dass das jüdische Volk in erster Linie eine nationale, nicht eine religiöse Gemeinschaft sei, war das nationale Verständnis des Judentums für Wolffsohn aufgrund seiner Herkunft und Sozialisation im osteuropäischen Judentum selbstverständlich. 1894 gehörten Wolffsohn und Bodenheimer zu den Gründern des Kölner „Vereins behufs Förderung der jüdischen Ackerbaukolonien in Syrien und Palästina" und der „National-Jüdischen Vereinigung in Köln" – letztere die Keimzelle der „Zionistischen Vereinigung für Deutschland" (1897 gegründet).

Das Engagement für einen jüdischen Staat in Palästina beziehungsweise Erez Israel (hebräisch für Land Israel) wurde Wolffsohns eigentliche Berufung. Als Theodor Herzl 1896 seine berühmte Programmschrift „Der Judenstaat" veröffentlichte, suchte Wolffsohn ihn persönlich in Wien auf, um den Kontakt mit den Kölnern herzustellen. In der Folgezeit wurde er einer der engsten Vertrauten Herzls. In der Figur des David Littwak hat ihm Herzl in seinem Roman „Altneuland" (Leipzig 1902) ein literarisches Denkmal gesetzt.

1898/1899 war Wolffsohn führend an der Gründung des „Jewish Colonial Trust" (Jüdische Kolonialbank) in London beteiligt, in dessen Leitung er sich zeitlebens engagierte. 1898 gehörte Wolffsohn, ebenso wie Bodenheimer, zu der zionistischen Delegation, die mit Herzl nach Palästina reiste, um in Jerusalem den auf seiner Nahostreise befindlichen Kaiser Wilhelm II. (Regierungszeit 1888-1918) zu treffen. Für die zionistische Bewegung betrieb er in den nächsten Jahren eine unermüdliche „Reisediplomatie", die ihn durch Europa und den Nahen Osten sowie bis nach Südafrika führte. Auch die Symbolik der Bewegung hat Wolffsohn mitgeprägt: Auf seine Anregung im Vorfeld des ersten Zionistenkongresses 1897 geht die Gestaltung der zionistischen Fahne (seit 1948 Flagge des Staates Israel) zurück. Nicht nur auf internationalem Parkett, auch in Köln war Wolffsohn (gemeinde-)politisch tätig. 1900 unternahmen die Kölner Zionisten mit ihm an der Spitze erstmals den Versuch, an den jüdischen Gemeindewahlen teilzunehmen – mit großem Erfolg: Wolffsohn und ein weiterer Zionist wurden mit hoher Stimmzahl in die Repräsentantenversammlung gewählt. Aufgrund des preußischen Dreiklassenwahlrechts, das auch in den jüdischen Gemeinden galt, konnte die liberale Mehrheit allerdings nicht gestürzt werden. 1904 wurde Wolffsohn erneut gewählt. Wenig später legte er sein Gemeindeamt nieder, denn neue Aufgaben warteten auf ihn.

Nach Herzls plötzlichem Tod 1904 kümmerte sich Wolffsohn um dessen Vermächtnis, er wurde Testamentsvollstrecker und Vormund seiner Kinder. Von Gesinnungsgenossen gedrängt, trat er auch in der Zionistischen Organisation seine Nachfolge an – kein einfaches Erbe, denn die Bewegung war in mehr als einer Hinsicht tief gespalten. Auf dem siebten Zionistenkongress 1905 wurde Wolffsohn zum Vorsitzenden des Engeren Actions-Comités gewählt und damit als Kandidat für die Präsidentschaft der Zionistischen Organisation nominiert; vom achten Kongress 1907 wurde er zum Präsidenten gewählt, vom neunten 1909 in seinem Amt bestätigt.

Wolffsohns Bemühungen um eine Annäherung der widerstreitenden „praktischen" und „politischen" Fraktionen im Zionismus waren häufig frustrierend und seine Präsidentschaft stieß auf zunehmende Opposition. Trotzdem gelang es ihm, die Bewegung zusammenzuhalten und zu modernisieren. Er verlegte das Hauptbüro der Zionistischen Organisation nach Köln und berief Nachum Sokolow (1859-1936), einen Pionier des modernen hebräischen Journalismus, zum Generalsekretär. Die 1907 von ihnen begründete hebräische Zeitung „HaOlam" (hebräisch für Die Welt, 1907-1950) erschien bis Ende 1908 in Köln. Sie war das Gegenstück zum deutschsprachigen Zentralorgan „Die Welt" (1897-1914), das von Januar 1906 bis September 1911 in Köln herausgegeben wurde. Auch der Jüdische Verlag hatte in dieser Zeit sein Domizil in Köln, das somit für einige Jahre zu einer „Hauptstadt" des Zionismus wurde – allerdings, um im Bild zu bleiben, zu einer Hauptstadt fast ohne Einwohner. Die jüdische Bevölkerung Kölns stand den zionistischen Bestrebungen mehrheitlich ablehnend bis desinteressiert gegenüber.

1911 trat Wolffsohn aus gesundheitlichen und politischen Gründen von der Präsidentschaft zurück; sein Nachfolger wurde Otto Warburg (1859-1938). Er engagierte sich aber weiterhin für zionistische Belange, soweit seine stark angegriffene Gesundheit dies zuließ. Seinen Plan, nach Erez Israel auszuwandern, konnte er nicht mehr umsetzen. David Wolffsohn starb nach langer Herzkrankheit am 15.9.1914 in Bad Homburg – kurz nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs, der für die zionistische Bewegung entscheidende neue Weichen stellen sollte. Am 18.9.1914 wurde er neben seiner Frau auf dem jüdischen Friedhof in Köln-Deutz bestattet. Sein Wunsch, in Palästina neben Herzl begraben zu werden, konnte erst nach der Gründung des Staates Israel verwirklicht werden. 1952 wurden die sterblichen Überreste des Ehepaars Wolffsohn nach Jerusalem auf den Herzlberg überführt.

David Wolffsohn hinterließ sein Vermögen der zionistischen Bewegung. Aus seinem Nachlass wurde der Bau der Jüdischen Nationalbibliothek auf dem Skopus-Berg in Jerusalem (1930) finanziert.

Nachlass

Nachlass David Wolffsohns in den Central Zionist Archives, Jerusalem.

Literatur

Cohn, Emil Bernhard, David Wolffsohn. Herzls Nachfolger, Amsterdam 1939.

Eliav, Mordechai, David Wolffsohn. The Man and His Times, Tel Aviv 1977 (hebräisch).

Robinson, Abraham, David Wolffsohn. Ein Beitrag zur Geschichte des Zionismus, Berlin 1921.

Wachten, Johannes, David Wolffsohn und die Kölner Judenschaft, in: Bohnke-Kollwitz, Jutta (Hg.), Köln und das rheinische Judentum. Festschrift Germania Judaica 1959-1984, Köln 1984, S. 300-307.

Online

Germania Judaica. Kölner Bibliothek zur Geschichte des Deutschen Judentums e.V. [Online]

Internetarchiv jüdischer Periodika (Compact Memory, Wissenschaftsportal für jüdische Studien). [Online]

The Central Zionist Archives Jerusalem (Website in englischer Sprache). [Online]

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Reuter, Ursula, David Wolffsohn, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/david-wolffsohn/DE-2086/lido/57c93564202cb5.74597928 (abgerufen am 24.04.2024)