Zu den Kapiteln

Schlagworte

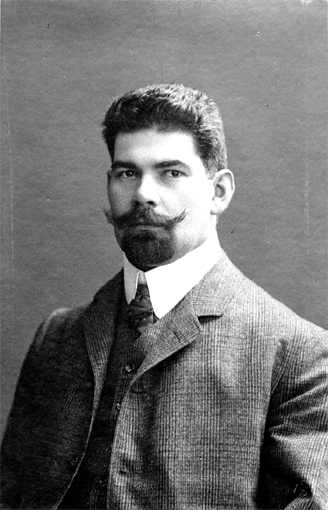

Friedrich Schrecker war in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts Bürgermeister beziehungsweise Oberbürgermeister von Hamborn (heute Stadt Duisburg). Mit seinem Namen ist der rasche Aufstieg Hamborns vom größten „Industriedorf“ Preußens zur Großstadt und der Aufbau einer modernen städtischen Infrastruktur verbunden.

Martin Gebhard Friedrich (Fritz) Schrecker wurde am 10.11.1863 als Sohn des preußischen Steuerbeamten (zuletzt Steuerrat in Münster) Friedrich Schrecker und seiner Ehefrau Louise geborene Fiedler in Freyburg (Kreis Querfurt) in Thüringen geboren und war evangelischer Konfession. Nach dem Besuch der Gymnasien in Torgau und Münster trat er am 4.5.1881 als Eleve bei der Stadtverwaltung von Münster ein und wurde im Oktober 1883 als Hilfsarbeiter bei der dortigen Bezirksregierung in den Staatsdienst übernommen. Im Mai 1884 versetzte man ihn als Verwaltungs-Gehilfen in die Amtsverwaltung von Laer (Kreis Steinfurt); am 1.11.1887 wechselte er im selben Rang zur Amtsverwaltung Ahlen (Kreis Beckum) und im März 1888 als Verwaltungs-Sekretär zur Amtsverwaltung von Schlüsselburg (Kreis Minden). Von dort aus bewarb er sich im März 1894 erfolgreich um die freigewordene Stelle des Bürgermeistereisekretärs und Bürovorstehers der industriell geprägten Bürgermeisterei Beeck (heute Stadt Duisburg). Nach dem Tode seines Vorgesetzten, des Bürgermeisters Emil Hagedorn (1838-1899), am 25.4.1899 beauftragte die Bezirksregierung Düsseldorf Schrecker mit der vorläufigen Leitung der Geschäfte des Bürgermeisteramtes Beeck. Angesichts der wegen der hohen Einwohnerzahl gebotenen, unmittelbar bevorstehenden Teilung der Bürgermeisterei durch Bildung einer neuen Bürgermeisterei Hamborn stellte die Regierung Schrecker frei, als Bürgermeister in Beeck zu bleiben oder Hamborn zu übernehmen; er entschied sich für letzteres.

Am 1.4.1900 nahm die Verwaltung der Bürgermeisterei Hamborn unter der Leitung Schreckers in angemieteten Räumen ihre Tätigkeit auf (der Bau eines Rathauses erfolgte in den Jahren 1902–1904). Hamborn war zu diesem Zeitpunkt die am schnellsten wachsende Landgemeinde im ganzen Deutschen Reich. Seine Einwohnerschaft nahm von Ende 1900 bis Ende 1910 von 34.000 auf 100.000, das heißt um 200 Prozent, zu. Ursache dieser Entwicklung war vor allem das Wachstum der „Gewerkschaft Deutscher Kaiser“, die seit Ende der 1880er Jahre zum Herzstück des Thyssen-Konzerns geworden war und einen Bergbau-Bereich mit mehreren Schachtanlagen sowie ein Hütten- und Walzwerk betrieb. Bedeutende Arbeitgeber und Steuerzahler in Hamborn waren daneben die zum Haniel-Konzern gehörige Zeche Neumühl, das Werk der AG für Zinkindustrie der Familie Grillo und die Stahlbau– und Metallurgieunternehmen der Familie Morian. Erst in den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg ließ das Tempo des Bevölkerungswachstums etwas nach. Die massive Zuwanderung weit überwiegend junger Menschen aus mehreren Ethnien (1910 waren lediglich 17 Prozent der Bevölkerung in Hamborn gebürtig) schuf ein unruhiges soziales Klima, das ebenso wie die hohe Fluktuation unter den Zuwanderern die Gemeindeverwaltung vor große Probleme stellte.

Die Bürgermeisterei baute von 1900 bis 1911 durchschnittlich ein großes Volksschulgebäude pro Jahr, außerdem Gebäude für zwei Höhere Schulen; die 1910 vorhandenen drei Hamborner Krankenhäuser waren keine städtischen, sondern kirchliche Einrichtungen. Neben zahllosen Kanalisationsbauten entstanden bis 1910 zwei kommunale Friedhöfe, zwei Parks sowie ein kleiner Botanischer Garten. Die Entscheidung, die Stromversorgung Hamborns in die Hände eines finanzstarken privaten Unternehmens, der Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG (RWE) in Essen, zu legen, erwies sich als richtig. Dagegen war Schreckers Drängen auf eine bessere Einbindung Hamborns in das staatliche Eisenbahnnetz - die bestehende war wegen der Randlage des Bahnhofs problematisch - erst 1912, nach dem Bau einer neuen Strecke Oberhausen–Hamborn–Wesel, Erfolg beschieden.

Die Landgemeindeordnung, nach der Hamborn bis 1911 verwaltet wurde, legte der Handlungsfreiheit der Gemeindeverwaltung Fesseln an, die eine planvolle Entwicklung zur Stadt, zum Beispiel eine zielgerichtete Grunderwerbsstrategie und Investitionen in größere kommunale Einrichtungen, unmöglich machten. Sie gab allen Einwohnern, deren Grund- und Gebäudesteuerleistung einen bestimmten Betrag überstieg, ohne Wahl neben den 30 gewählten Gemeindevertretern Sitz und Stimme im Gemeinderat. Diese „Meistbegüterten“ hatten kein Interesse an einer politisch-rechtlichen Stadtwerdung Hamborns, nicht nur, weil sie mit der Stadterhebung aus dem Rat ausscheiden mussten. Schrecker konnte in den Auseinandersetzungen mit den ihnen seit 1904/1905 auf die Unterstützung durch eine bürgerliche „Reformpartei“ bauen, deren Protagonisten vor allem aus dem im Vergleich zur Arbeiterschaft zahlenmäßig schwachen kaufmännischen und gewerblichen Mittelstand und der höheren Beamtenschaft stammten. Die quantitative Schwäche des lokalen gebildeten Bürgertums war der hauptsächliche Grund dafür, dass der preußische Staat der Bürgermeisterei Hamborn das Stadtrecht lange Zeit verweigerte. Die industriellen Unternehmen in Hamborn, die sich durchaus keine starke Stadtverwaltung wünschten, verhielten sich abwartend; so sprach sich August Thyssen erst spät, um 1910, für die Stadterhebung und Auskreisung Hamborns aus. In den ersten fünf Jahren nach der Gründung der Bürgermeisterei trug Schrecker allein die Verantwortung für das gesamte Verwaltungshandeln in Hamborn, unterstützt immerhin von unbesoldeten Beigeordneten wie dem fortschrittlich eingestellten Meistbegüterten Hottelmann und den Industriellen Morian und Grillo. 1905 begann mit der Einstellung der ersten beiden besoldeten Beigeordneten der Übergang von der „Honoratiorenverwaltung“ zur vollprofessionellen Verwaltung. Die Lösung der Entwicklungsprobleme der Gemeinde und das schnell wachsende Aufkommen der routinemäßigen Vorgänge machten eine ständige Vermehrung der Beamtenschaft notwendig; 1900 arbeiteten in der Hamborner Gemeindeverwaltung 84 Personen, 14 Jahre später waren es fast 500.

Eine 1909 einsetzende Initiative der Verwaltungsspitze und der Gemeinderatsmehrheit mit dem Ziel, die Verleihung der Stadtrechte an Hamborn zu erlangen, führte nach Erreichen der Einwohnerzahl von 100.000 im September 1910 zum Erfolg. Am 1.4.1911 wurde Hamborn kreisfreie Stadt, was die im März 1912 erteilte königliche Erlaubnis für Schrecker, den Titel Oberbürgermeister zu führen, zur Folge hatte. Er und die Beigeordneten sorgten neben dem weiteren Ausbau des Schulwesens für den Aufbau eines städtischen Straßenbahnbetriebes (seit 1910) und den Bau eines Schlachthofes (1910/1911). Die Anfänge des Hamborner Kulturlebens markiert die Gründung des „Städtischen Musikvereins“ im Frühjahr 1908, der unter der Leitung des jungen Musikdirektors Karl Koethke anspruchsvolle Konzerte organisierte; Schrecker war Ehrenvorsitzender dieses Vereins. Die Gründung eines städtischen Theaters, eines ständigen städtischen Orchesters, einer Stadtbibliothek und einer Volkshochschule gelang in seiner Amtszeit noch nicht. Doch in den 14 Jahren vor dem Kriegsbeginn erreichte Hamborn ein urbanes Niveau, wie es in älteren Städten in mehreren Jahrzehnten entstanden war. Dass mit Schrecker ein Nichtakademiker die Verwaltung einer Großstadt mit knapp 120.000 Einwohnern (1914) leitete, stellte in Deutschland eine seltene Ausnahme dar. Einer Partei gehörte Schrecker nicht an, er stand jedoch der Nationalliberalen Partei nahe. Seit 1912 vertrat er mit dem Industriellen Fritz Thyssen und dem Arzt Dr. Heinrich Müller Hamborn im Provinziallandtag der Rheinprovinz.

Der Erste Weltkrieg brachte der Hamborner Stadtverwaltung zusätzliche Aufgaben. An erster Stelle stand die Organisation einer ausreichenden Lebensmittelversorgung der Einwohnerschaft, nachdem die Einfuhr von Lebensmitteln aus Übersee nach Deutschland infolge der britischen Seeblockade aufgehört hatte. Nach dem Urteil von Fachleuten war die Versorgung Hamborns eine deutlich bessere als die einiger anderer Städte des Ruhrgebietes. In den neun Hamborner Lazaretten wurden sowohl deutsche als auch Soldaten der verbündeten Mächte und Kriegsgefangene gepflegt. In Anerkennung der Vorbildlichkeit des Hamborner Lazarettwesens wurde Schrecker in seiner Eigenschaft als dessen oberster Leiter 1917/1918 von den Staatsoberhäuptern des Osmanischen Reiches und Österreich–Ungarns ausgezeichnet.

Bald nach dem Beginn der Novemberrevolution 1918 wurde Hamborn zum Zentrum revolutionärer Aktivitäten einer syndikalistisch-radikalen Bergarbeiterschaft. Am 24. Dezember stürmten bewaffnete Arbeiter das Rathaus, um sich Waffen und Munition zu verschaffen, wobei Schrecker mit dem Tode bedroht und der Hamborner Polizeichef lebensgefährlich verletzt wurde. Im Umgang mit den Arbeiterführern, die bis zum 26.2.1919 die höchste Gewalt in Hamborn ausübten, verhielt sich Schrecker umsichtig und verantwortungsbewusst. Bei der Besetzung Hamborns durch Regierungstruppen in der Nacht auf den 27. Februar nahmen einige Beamte den Oberbürgermeister in „Schutzhaft“ und verleumdeten ihn gegenüber den Offizieren als Sympathisanten der „Spartakisten“. Nach der Wiederherstellung geordneter politischer Verhältnisse in Hamborn erhoben Mitglieder des ehemaligen Vollzugsrates, die der SPD und der Zentrumspartei angehörten, bei der Bezirksregierung Düsseldorf gegen Schrecker den Vorwurf, er sei den „Spartakisten“ in Hamborn nicht energisch genug entgegen getreten und habe nicht sofort, nachdem die Entsendung von Reichswehrtruppen in die von den Linkssozialisten beherrschten Städte möglich war, einen entsprechenden Antrag gestellt. Dabei spielten auch schon länger bestehende Animositäten einiger der Beschwerdeführer gegenüber Schrecker eine Rolle. Eine Erörterung des Verhaltens des Oberbürgermeisters zwischen Weihnachten 1918 und März 1919 unter Vorsitz eines Beamten der Bezirksregierung am 14.4.1919 erwies die Haltlosigkeit der Vorwürfe gegen Schrecker, der zu Beginn der amtlichen Untersuchung auf eigenen Wunsch beurlaubt worden war. Da er jedoch für eine Zusammenarbeit mit mehreren Stadtverordneten keine Basis mehr sah, legte er mit einem Brief an das Stadtparlament sein Amt nieder und bat um Pensionierung. Die Stadtverordneten genehmigten sein Gesuch am 13.5.1919 mit einfacher Mehrheit. Zum 1.7.1919 wurde er in den Ruhestand versetzt. Er übersiedelte nach Remagen am Rhein, wo er nach langer Krankheit am 15.7.1937 starb. Die Beisetzung auf dem Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde Hamborn an der Seite seiner schon 1910 verstorbenen Ehefrau Emmy (1875-1910), Tochter des früheren Beecker Bürgermeisters Emil Hagedorn, erfolgte am 19.7.1937.

Quellen

Stadtarchiv Duisburg 16/91 und 103/A Nr. 28751 (Personalakte).

Literatur

Roden, Günter von, Geschichte der Stadt Duisburg, Band 2, 2. Auflage, Duisburg 1979.

Rheinischer Städteatlas XIII Nr. 70: Hamborn, bearb. von Michael A. Kanther, Köln/Bonn 1998.

Romeyk, Horst, Die leitenden staatlichen und kommunalen Verwaltungsbeamten der Rheinprovinz 1816–1945, Düsseldorf 1994, S. 737-738.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Kanther, Michael A., Friedrich Schrecker, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/friedrich-schrecker/DE-2086/lido/57c949bd7678e7.46540106 (abgerufen am 24.04.2024)