Zu den Kapiteln

Die Seidmacherin Fygen Lutzenkirchen steht exemplarisch für die zahlreichen Kölner Frauen, die im Spätmittelalter erfolgreich in Handel und Gewerbe tätig waren und die herausragende Wirtschaftskraft der Metropole am Rhein mitgestaltet haben. Fygen war eine der prominentesten Vertreterinnen der Zunft der Seidmacherinnen, der bedeutendsten der so genannten Kölner Frauenzünfte. Diese waren eine Kölner Besonderheit, denn außer in Paris gab es in keiner europäischen Stadt des Mittelalters Zünfte, die fast ausschließlich aus Frauen bestanden. Die Kölner Frauenzünfte arbeiteten alle für den Export, wobei das Seidengewerbe um 1500 wohl das erfolgreichste Kölner Exportgewerbe überhaupt war.

Fygens Geburtsjahr ist unbekannt, es dürfte um 1450 oder kurz danach anzusetzen sein; sie war eine geborene Bellinghoven - mehr ist über ihre Eltern nicht zu erfahren. Sie muss bei einer der Meisterinnen der 1437 gebildeten Zunft der Seidmacherinnen – dem Seidamt – in die Lehre gegangen sein. 1474 wurde sie selbst als Meisterin zugelassen; nachweislich bis 1497 bildete sie 25 Lehrmädchen aus. Verheiratet war Fygen mit Peter Lutzenkirchen, der seit den 1470er Jahren als Großkaufmann in Erscheinung tritt. Im Verzeichnis der Kölner Hansekaufleute von circa 1470/1480 wird er als Mitglied der Gaffel Wollenamt geführt. Zwischen 1485 und 1491 war er mehrmals Kölner Ratsherr. Das Ehepaar spielte eine herausragende Rolle in der Führung des Seidamtes, indem es fast 20 Jahre lang abwechselnd in dessen Vorstand saß.

Als Kinder des Ehepaares Lutzenkirchen sind die Töchter Agnes und Lisbeth bekannt, die beide Lehrtöchter des Seidamtes wurden, jedoch nicht bei der Mutter, wie sonst im Seidamt gängige Praxis.

Peter Lutzenkirchens Beteiligung am Seidamt und seine Handelstätigkeit rücken die Wirtschaftstätigkeit der Frau in größere Zusammenhänge, während umgekehrt die Gewerbeausübung der Frau den kaufmännischen Erfolg des Mannes mitbewirkte. Das Ehepaar Lutzenkirchen steht beispielhaft für eine Reihe von Kölner Ehepaaren der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, bei denen sich die Gewerbetätigkeit eines der Partner mit der Handelstätigkeit des anderen auf das Vorteilhafteste ergänzte.

Peter war auch Faktor oberdeutscher Handelshäuser in Köln, und zwar der Großen Ravensburger Handelsgesellschaft und der Vöhlin-Welser-Gesellschaft, einer Fusion des Memminger Handelshauses Vöhlin mit der Augsburger Firma Welser. Tochter Agnes Lutzenkirchen heiratete 1492 Andreas Imhof (aus der oberdeutschen Familie Imhof), Faktor der Vöhlin-Welser Gesellschaft.

Peter führte neben anderen Waren auch Rohseide ein, die wohl für den Gewerbebetrieb der Frau bestimmt war. Er war regelmäßiger Besucher der Frankfurter wie der Antwerpener Messen. Zu Messezeiten waren an beiden Orten ebenso regelmäßig die Meisterinnen des Seidamtes anzutreffen.

Fygen war auch – allerdings in geringem Umfang – an den Handelsgeschäften ihres Mannes beteiligt. Ihre aktive Zeit im Seidengewerbe endete um 1498 und fiel zeitlich mit dem Tod des Mannes zusammen. Anschließend widmete sie sich der Abwicklung der umfangreichen Nachlassgeschäfte. Es gibt Hinweise darauf, dass sie nach Peters Tod die Interessen der Großen Ravensburger Handelsgesellschaft in Köln weiter vertrat. Ihren Seidenbetrieb führte möglicherweise ihre Tochter Lisbeth weiter, die seit 1496 als Hauptseidmacherin zugelassen war. Diese war verheiratet mit Mertyn Ime Hove (Imhof) dem Jüngeren (diese Imhofs stammten aus dem niederrheinischen Süchteln), dem Sohn des Fernhändlers Mertyn Ime Hove des Älteren und seiner Frau Tryngen, die auch als Frau zur Roten Tür bekannt ist und eine mindestens so erfolgreiche Seidmacherin war wie Fygen Lutzenkirchen. Beide Frauen gehörten zu der kleinen Gruppe von Meisterinnen, die im späten 15. Jahrhundert eine Monopolstellung im Seidengewerbe innehatten und so kapitalkräftig waren, dass sie enorme Mengen Rohseide aufkaufen und als Verlegerinnen tätig sein konnten.

Das Testament des Ehepaars Lutzenkirchen von 1494 lässt – wie bei den meisten mittelalterlichen Testamenten – kaum Rückschlüsse auf das Gesamtvermögen zu. Die Lutzenkirchens besaßen mehrere Häuser in Köln, darunter das Haus Wolkenburg in der Pfarre Sankt Peter, einen repräsentativen Neubau aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, den Peter Lutzenkirchen 1492 als Wohnhaus für die Familie erworben hatte (das Haus wurde 1911/ 1912 abgerissen). Fygen zählte 1515 zu den reichsten Kölner Bürgern. Ihr Todesdatum ist unbekannt.

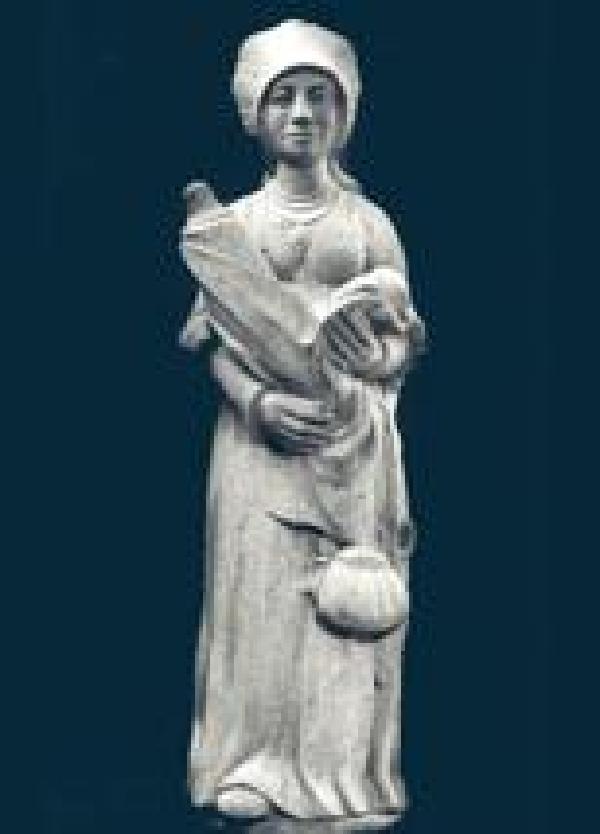

Zur Erinnerung an die vielen wirtschaftlich erfolgreichen Kölnerinnen des Spätmittelalters wurde Fygen im Figurenprogramm des Kölner Rathausturms 1992 eine Figur gewidmet (Bildhauer: Wolfgang Reuter). Im Kölner Stadtteil Riehl ist eine Straße nach ihr benannt. An das Seidengewerbe in Köln erinnert der historische Straßenname "Unter Seidmacher"/ "Seidmachergässchen", 1987 in „Seidmacherinnen-Gäßchen" umbenannt.

Literatur

Wensky, Margret, Die Stellung der Frau in der stadtkölnischen Wirtschaft im Spätmittelalter, Köln / Wien 1980.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Wensky, Margret, Fygen Lutzenkirchen, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/fygen-lutzenkirchen/DE-2086/lido/57c9462879e723.18645665 (abgerufen am 25.04.2024)