Zu den Kapiteln

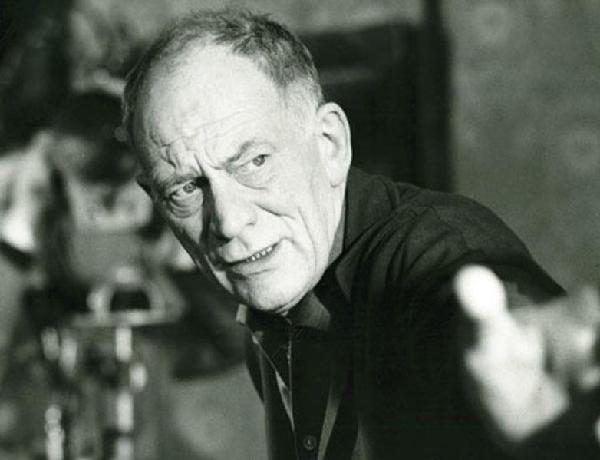

Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg war Helmut Käutner neben Wolfgang Staudte mit drei Filmen, die er noch zur NS-Zeit gedreht hatte, die größte Hoffnung des deutschen Kinos: der atmosphärischen Maupassant-Verfilmung „Romanze in Moll“ (1942), dem realistischen Liebesdrama „Große Freiheit Nr. 7“ (1944) und der poetischen Dreiecksgeschichte „Unter den Brücken“ (1945). Auch wenn Käutner die hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte, weil sich in den Folgejahren bis 1970 - so lange drehte er - Erfolge und Misserfolge abwechselten, so war er doch eine Ausnahmeerscheinung: ein deutscher Cinéast, ein Intellektueller, einer der bedeutendsten deutschen Regisseure und ein unermüdlicher Arbeiter in mehreren Medien.

Geboren wurde er am 25.3.1908 in Düsseldorf. Sein Vater war der aus Westfalen stammende Kaufmann Paul Käutner seine Mutter Claire Käutner, geborene Röntgen war die Schwester des berühmten Physikers Wilhelm Conrad Röntgen. Beide Eigenschaften prägten seine künstlerische Laufbahn. Schon während seiner Schulzeit am Helmholtz-Realgymnasium in Essen, wohin die Familie 1916 gezogen war, spielte er bei Laienaufführungen mit und inszenierte Goethes „Faust“ - als Puppentheater. Der Wunsch zum Kreativen führte ihn erst zum Studium der Innenarchitektur und Graphik an der Düsseldorfer Kunstgewerbeschule Reklame, dann nach München, wo er Kunstgeschichte, Germanistik, Philosophie, Psychologie und das damals neue Fach Theaterwissenschaft studierte. Das Studiengeld verdiente er sich als Zeichner in einer Möbelfirma und als Bergbau-Werkstudent im Ruhrgebiet.

In München war unter den Studenten Kabarett angesagt. So gründete Käutner zusammen mit drei Kommilitonen „Die vier Nachrichter“, schrieb Satiren und Liedtexte, entwarf Bühnenbilder und stand auf der Bühne. Einer, der sich den Nachrichtern anschloss, war der junge Kabarettist Norbert Schultze (1911-2002), der später mit seinem Lale-Andersen-Lied „Lili Marleen“ weltberühmt wurde. Das Kabarett, 1931 gegründet, war mutig, pfiffig, sarkastisch-politisch und literarisch so gut, dass es bis 1935 durch Deutschland touren konnte. Doch kurz vor der Uraufführung des Programms „Der Apfel ist ab“ setzten die NS-Kulturwächter das Stück und damit die Truppe auf die schwarze Liste.

Käutner, ein erklärter NS-Gegner, wechselte notgedrungen zum klassischen Theater. 1936 bis 1944 spielte und inszenierte er in Leipzig, München und Berlin (dort unter Gustav Gründgens). Seine erste Theaterregie wurde 1936 „Fräulein Turandot“. Daneben schrieb das immer mehr zum Workaholic mutierende Multitalent Romane, Komödien, Theaterstücke und die ersten Filmdrehbücher. Die Dialoge und Gags der Drehbücher, die er ein bisschen in der alten Kabarettmanier gehalten hatte, waren es vor allem, die ankamen. Die Münchner Bavaria Filmgesellschaft nahm ihn 1939 als Co-Autor unter Vertrag. Seine Komödien und Liebesgeschichten wurden zwar verfilmt, oft aber auch umgeschrieben, was Käutner zur Weißglut brachte, so dass er die nächste Stufe ansteuerte: Bei Terra-Film in Berlin bewarb sich der filmische Autodidakt als Regie-Assistent. Dank eines Missverständnisses bekam er keinen Assistenz-, sondern sofort einen Regie-Vertrag. Die muntere, leichte und zart politische Komödie „Kitty und die Weltkonferenz“ mit Hannelore Schroth (1922-1987) wurde 1939 sein viel versprechendes Debüt. Doch kurz nach der Uraufführung begann der Zweite Weltkrieg, drei Tage später verboten die Nationalsozialisten den Film, weil der englische Minister zu unsympathisch dargestellt sei, was ihrer Politik zuwiderlief. Käutner gab nicht auf; er schaffte es vor allem, sich nicht vom NS-Regime vereinnahmen zu lassen. Handwerklich solide Komödien wie „Frau nach Maß“ (1940) und die Gottfried-Keller-Verfilmung „Kleider machen Leute“ (1940) folgten. Nicht zuletzt dank der Musik wurde „Auf Wiedersehen, Franziska“ (1941) zu einem ersten großen Publikumserfolg: Die Geschichte - die Ehefrau des Reporters wartet zu Hause geduldig auf den in der Welt herumreisenden Mann, und als er endlich da ist, erhält er den Einberufungsbefahl an die Front – ist gefühlvoll inszeniert und packende Lieder gibt es auch. Hier strich die NS-Zensur Dialoge wie „Ich will keinen Krieg! Ich bin kein Propagandist“ heraus. Käutners nächsten Film „Anuschka“ (1942) wollte das Propagandaministerium gar nicht erst in die Kinos lassen, weil es nicht sein könne, dass ein deutsches Dienstmädchen durch die Schuld seiner Dienstherrin in Diebstahlverdacht gerate. Käutner verlegte die Handlung von der deutschen Jetztzeit ins Wien um die Jahrhundertwende – und kam damit durch.

Problemlos für die Obrigkeit war dagegen die Komödie „Wir machen Musik“ (1942) mit der pfeifenden Ilse Werner (1921-2005): Musikschülerin liebt den Komponisten der ernsten Musik, der aber erst mit Unterhaltungsmusik erfolgreich wird. Der Film kam noch besser an und ist bis heute einer der besten deutschen Unterhaltungsfilme der 1940er Jahre. Nicht die Geschichte, sondern die ungewohnte Machart ließen seinen nächsten Film „Romanze in Moll“ (1942) zu einem Meisterwerk werden: ein Schuss Neorealismus, ein bisschen französische Poesie mit Licht- und Schattenspiel und klare abgeschlossene Kulissenbilder sorgten neben den Darstellern Marianne Hoppe (1909-2002) und Ferdinand Marian (1902-1946) für mitreißende, neue Bilder im deutschen Kino. Für „Große Freiheit“, den er umtiteln musste zum Straßennamen „Große Freiheit Nr. 7“, weil die Nationalsozialisten sonst Missverständnisse kommen sahen, kam zu den neuen Bildern noch ein großer Schwung Humor hinzu, auch dank des Hauptdarstellers Hans Albers (1891-1960). Wieder war es eine an sich traurige Liebesgeschichte mit einem Hauch Melancholie. Die Nationalsozialisten verboten den Film in Deutschland: Albers und die anderen Männern sahen nicht so aus, wie von den Machthabern propagiert, aber sie setzten den Film im Ausland als Devisenbringer ein. In diesen beiden wie dem folgenden Film „Unter den Brücken“ (1945) spielten Politik und Kriegsgeschehen keine Rolle, Käutner konzentrierte sich auf eine private Liebesgeschichte. Stimmungsvolle Landschaften und Milieudarstellungen wurden zum Spiegel der Stimmungen. Formal war der Film innovativ und perfekt, obwohl Käutner ständig Drehorte weggebombt wurden und er rasch Ersatz finden musste. Doch das sieht man dem fertigen Film nicht an. „Eine deutsche Filmsensation: „Unter den Brücken“ ist künstlerisch, stilistisch und geistig betrachtet die letzte Sensation des deutschen Films und eine der größten Filmsensationen der letzten Jahren überhaupt“, schrieb die Zürcher Zeitung „Die Tat“ (6.10.1946). „In der Schlussphase des Krieges entstand dieser ganz private Film, wohl der beste, der je im Dritten Reich gedreht wurde“ (Reclams Filmführer). Er kam aber erst nach dem Krieg in die Kinos.

Wegen dieser drei Meisterwerke waren nach dem Krieg die Erwartungen an Käutner hoch, das deutsche Kino zu neuen Höhenflügen zu bringen. Zumindest „In jenen Tagen“ (1947) konnte dem gerecht werden. Der nun in sichtbaren Trümmern gedrehte Episodenfilm erzählt sieben Geschichten von Menschen in der Stadt, die nach dem Krieg versuchen, wieder ins Leben zu finden. Bindeglied ist ein Auto, das in allen Episoden vorkommt und am Ende einen Monolog über das Leben in unmenschlichen Zeiten spricht. In der Folge wechselten sich künstlerisch anspruchsvolle Filme, die meistens ein Flop an der Kinokasse waren, und eher seichte Unterhaltungsfilme ab. Zu den besseren zählen der Kriegsfilm „Die letzte Brücke“ (1954) mit Maria Schell (1926-2005) als Krankenschwester und Bernhard Wicki (1919-2000) als Partisanenführer, der dem Regisseur das Filmband in Gold, die damals höchste Auszeichnung für deutsche Filmschaffende, einbrachte; ebenso „Ludwig II.“ (1954) mit O.W. Fischer (1915-2004) und die Zuckmayer-Verfilmung „Des Teufels General“ (1955) mit Curd Jürgens (1915-1982).

Doch neue filmische Elemente fand und erfand Käutner nicht mehr, solides Handwerk dominierte. Das warf man ihm mitunter auch vor, so erhielt er mehrfach den Preis der Jungen Filmkritik für die „schlechteste Leistung eines bekannten Regisseurs“. Es war, als hätte er den Druck, der ihm zur NS-Zeit so zusetzte, gebraucht, um wirklich kreativ und innovativ zu sein. Für den ersten deutschen Nachkriegsregisseur, den ein Hollywoodstudio anwarb und auch bekam – in den USA drehte Käutner nur zwei Filme: 1958 „The Restless Years“ 1958 und „Stranger in My Arms“, dann kehrte er zurück – war das durchaus enttäuschend. Nur für einen Film (Der Rest ist Schweigen, 1959) kehrte Käutner, der seine Filme zeitweilig selbst produzierte, aus Kostengründen ins Rheinland zurück, nach Düsseldorf und Oberhausen, normalerweise drehte er in den Ateliers in Berlin und München. Mit den „Lausbubengeschichten“ (1964), einer Ludwig-Thoma-Verfilmung mit Hansi Kraus (geboren 1952), und dem Remake der „Feuerzangenbowle“ (1970) war er am Tiefpunkt der deutschen Kinokomödie angelangt und verlegte sich auf das, was er bereits 1962 begonnen hatte: Er drehte fürs Fernsehen, weil er unbedingt arbeiten wollte. Die Literaturverfilmungen „Das Gespenst von Canterville“ (1964) und „Bel Ami“ (1967) versprühten aber nur noch in wenigen Szenen den Geist des Aufbruchs, der seine frühen Werke auszeichnete.

Käutner arbeitete auch als Schauspieler - am markantesten als Karl May in dem gleichnamigen Film (1974) von Hans Jürgen Syberberg (geboren 1935), als Regisseur, Autor und Sprecher von Hörspielen, konnte dort aber keine so großen Erfolge wie als Filmregisseur erreichen. Helmut Käutner, verheiratet mit der Schauspielerin und späteren Filmregisseurin Erika Balqué (1912-2003), starb nach längerer schwerer Krankheit am 20.4.1980 in Castellina in der Toscana, wohin er sich 1977 zurückgezogen hatte.

Seit 1982 vergibt die Stadt Düsseldorf in unregelmäßigen Abständen den Helmut-Käutner-Preis an Filmschaffende, zurzeit ist er mit 10.000 Euro dotiert.

Werke (Film)

1932 - Kreuzer Emden, Darsteller.

1939 - Die Stimme aus dem Äther, Darsteller.

1939 - Marguerite: 3, Co-Drehbuchautor.

1939 - Salonwagen E 417, Drehbuchautor.

1939 - Schneider Wibbel, Co-Drehbuchautor.

1939 - Kitty und die Weltkonferenz, Regie, Drehbuch.

1940 - Frau nach Maß, Regie, Drehbuch.

1940 - Kleider machen Leute, Regie, Drehbuch.

1941 - Auf Wiedersehen, Franziska! Regie, Co-Drehbuchautor.

1941 - Anuschka, Regie.

1942 - Wir machen Musik, Regie, Drehbuch.

1942 - Romanze in Moll, Regie, Co-Drehbuchautor.

1944 - Große Freiheit Nr. 7, Regie, Co-Drehbuchautor.

1945 - Unter den Brücken, Regie, Co-Drehbuchautor.

1947 - In jenen Tagen, Regie, C-Drehbuchautor, Sprecher.

1947 - Film ohne Titel, Co-Drehbuchautor.

1948 - Der Apfel ist ab, Regie, Co-Drehbuchautor, Darsteller.

1949 - Königskinder, Regie, Co-Drehbuchautor, Darsteller.

1949 - 1x1 der Ehe Produzent.

1950 - Epilog, Regie, Co-Drehbuchautor, Darsteller.

1951 - Weiße Schatten, Regie, Co-Drehbuchautor.

1951 - Nachts auf den Straßen, Co-Drehbuchautor.

1953 - Käpt’n Bay-Bay, Regie, Co-Drehbuchautor.

1954 - Die letzte Brücke, Regie, Co-Drehbuchautor, Darsteller.

1954 - Bildnis einer Unbekannten, Regie, Co-Drehbuchautor, Darsteller, Liedtexte.

1954 - Ludwig II., Regie.

1955 - Des Teufels General, Regie, Co-Drehbuchautor.

1955 - Himmel ohne Sterne, Regie, Co-Drehbuchautor, Sprecher.

1955 - Das Wunder des Films, Sprecher.

1955 - Griff nach den Sternen, Drehbuch.

1956 - Ein Mädchen aus Flandern, Regie, Co-Drehbuchautor, Darsteller.

1956 - Der Hauptmann von Köpenick, Regie, Co-Drehbuchautor, Darsteller.

1957 - Die Zürcher Verlobung, Regie, Co-Drehbuchautor, Darsteller.

1957 - Monpti, Regie, Co-Drehbuchautor, Darsteller.

1957 - The Restless Youth (Zu jung), Regie.

1958 - Stranger in My Arms (Ein Fremder in meinen Armen), Regie.

1958 - Der Schinderhannes, Regie.

1959 - Der Rest ist Schweigen, Regie, Co-Drehbuchautor, Darsteller, Co-Produzent.

1959 - Die Gans von Sedan, Regie, Co-Drehbuchautor, Darsteller.

1960 - Das Glas Wasser, Regie, Co-Drehbuchautor, Liedtexte.

1960 - Kirmes, Produzent.

1961 - Zu jung für die Liebe? Oberleitung, Darsteller.

1961 - Schwarzer Kies, Regie, Co-Drehbuchautor.

1961 - Der Traum vom Lieschen Müller, Regie, Co-Drehbuchautor, Liedtexte.

1961 - Die Rote, Regie, Co-Drehbuchautor.

1961 - Es muss nicht immer Kaviar sein, Co-Regie.

1961 - Diesmal muss es Kaviar sein, Co-Regie.

1962 - Die Rebellion, Co-Produzent.

1963 - Das Haus in Montevideo, Regie, Co-Drehbuchautor.

1964 - Lausbubengeschichten, Regie.

1970 - Die Feuerzangenbowle, Regie, Co-Drehbuchautor.

Literatur

Cornelsen, Peter, Helmut Käutner. Seine Leben, seine Filme. München, 1980.

Eser, Willibald, Helmut Käutner: „Abblenden“, Sein Leben, seine Filme, München 1981.

Jacobsen, Wolfgang/Prinzler, Hans Helmut (Hg), Käutner, München 1992.

Online

Helmut Käutner auf Filmportal.de. [Online ]

Helmut Käutner auf der Seite des Filmmuseums. [Online]

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Dittgen, Andrea, Helmut Käutner, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/helmut-kaeutner/DE-2086/lido/57c9312f393129.60936503 (abgerufen am 25.04.2024)