Zu den Kapiteln

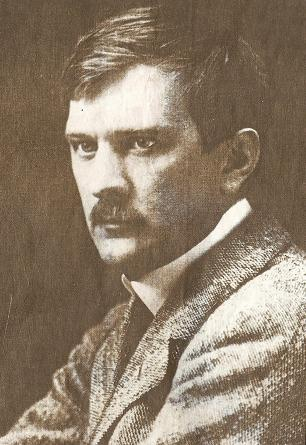

Johannes Kirschweng, ein katholischer Priester, war ein namhafter saarländischer Heimatdichter.

Johannes Kirschweng wurde am 19.12.1900 in Wadgassen, damals eine Gemeinde im Regierungsbezirk Trier der preußischen Rheinprovinz, geboren. Bis zur Französischen Revolution befand sich hier eine reich begüterte Prämonstratenserabtei, deren Gebäude und Terrain im 19. Jahrhundert von der Firma Villeroy & Boch zur Keramik- und Glasherstellung genutzt wurden. Der Vater des Dichters, Philipp Kirschweng (1871-1950), war Schlosser, seine beiden Großväter waren Glasmacher mit genealogischen Wurzeln in Lothringen. Der geschichtliche, soziale und politische Hintergrund war für Kirschweng bedeutsam und floss in sein künstlerisches Schaffen ein. In persönlicher Hinsicht stand ihm seine Mutter Luise Mathieu (1876-1949) am nächsten. Sie half ihm maßgeblich dabei sein Leben zu organisieren.

Die sozialen und wirtschaftlichen, familiären und persönlichen Beziehungen zum lothringischen Nachbarn, die immer schon bestanden hatten, konnten sich infolge der Annexion Elsass-Lothringens nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/1871 noch intensiver entfalten. Lothringen und das Land an der Saar bildeten für den Wadgasser eine kulturelle Einheit. Gemeinsam war den Bewohnern ein distanziertes Verhältnis zu Preußen. In Elsass-Lothringen war dieses begründet durch die gewaltsame Abtrennung von Frankreich, im Saargebiet wie im gesamten Rheinland beruhte eine antipreußische Grundstimmung auf dem Faktum, dass Preußen seine westlichste Provinz mit landfremden Beamten überzog und in der Besetzung der leitenden Stellen in der Verwaltung, im Schulbereich und im Staatsbergbau Einheimische benachteiligte. Im Kulturkampf des preußischen Staates, der die altüberkommene Machtposition der Kirche untergrub, wurden die Gegensätze weiter vertieft.

Das vor allem in der katholischen Bevölkerung verbreitete Antipreußentum fasste bei Johannes Kirschweng nachhaltig Fuß. Dass er im preußischen Schulsystem erzogen und dass Stoff- und Wertevermittlung von der preußischen Regierung vorgegeben wurden, vermochte die tief verwurzelten Ressentiments nicht zu überwinden. Kirschweng erlebte das preußische System länger als die übrigen Saarländer, da er sich während der Völkerbundszeit (1919-1935) zuerst als Student, dann als Kaplan außerhalb des vom Deutschen Reich abgetrennten Saargebiets in der Rheinprovinz (in Bernkastel-Kues und in Bad Neuenahr) aufhielt. Das Saargebiet kehrte nach der Volksabstimmung 1935, in der der Status quo abgelehnt und mit 90 Prozent für die Rückkehr ins Deutsche Reich votiert wurde, nicht mehr in den preußischen Staatsverband zurück.

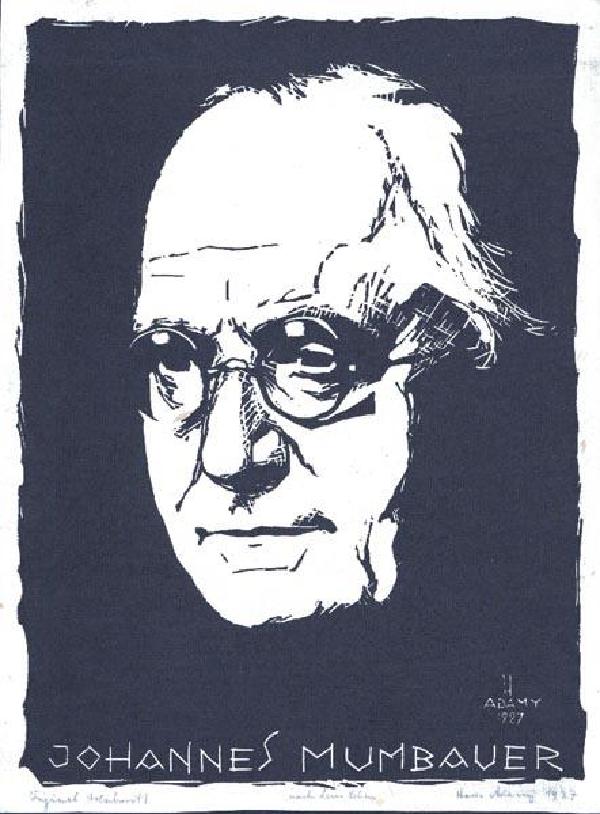

Johannes Kirschweng verließ nach dem sechsten Schuljahr die Volksschule in Wadgassen und wurde in die Quarta des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums in Trier eingeschult. Untergebracht war er im bischöflichen Konvikt. Die Erwartung, dass er eines Tages den geistlichen Beruf ergreifen würde, hegten der heimatliche Pfarrer wie die Eltern. Im Juni 1918 absolvierte er das so genannte Kriegsabitur und diente bis November 1918 als Rekrut beziehungsweise Soldat. Das sich im Trierer Priesterseminar anschließende Theologiestudium beendete er bereits 1924. Bei seiner Primiz war er erst 23 Jahre alt. Auf den schnellen Durchlauf von Schule und Ausbildung folgte in seiner Karriere als Geistlicher eine Stagnation. Im Jahre 1930 legte er zwar das Pastoralexamen ab, aber er verwaltete in der Folgezeit nie eine Pfarrstelle. Ende Oktober 1933 schied er aus dem Kirchendienst aus, um sich in seiner Heimatgemeinde ganz der Schriftstellerei zu widmen, ein Feld, auf dem er sich sehr schnell einen Namen gemacht hatte. Ein Mentor für seine Dichterkarriere war der Literaturkritiker und Geistliche Johannes Mumbauer. Priesterliche Funktionen übte der Wadgasser weiterhin auf privater Basis mit kirchlicher Billigung bis zu seinem Tode aus.

Kirschwengs literarische Produktion lag schwerpunktmäßig in den Jahren vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Er ließ sich in den Bann nationalistischen Denkens hineinziehen und wertete die Kapitulation Deutschlands im Ersten Weltkrieg und den anschließenden Versailler Vertrag als Vaterlandsverrat. Heftig kritisierte er die Loslösung des Saargebiets aus dem Reich und die Verwaltung durch eine Völkerbundsregierung, in der Frankreich das Übergewicht besaß. Einen Niederschlag fand die Thematik in dem 1935 erschienenen Roman „Das wachsende Reich“, den das Reichspropagandaministerium mit einem Lob versah. Kirschwengs nie in Zweifel gestelltes Bekenntnis zum Christentum bewahrte ihn aber davor, Nationalsozialist zu werden und sich vor den Karren der Hitlerregierung spannen zu lassen.

Ein großer Teil des Werkes von Kirschweng aus der Zeit des „Dritten Reiches“ lag nicht auf der Linie des Nationalsozialismus, im Gegenteil, wenn man auf die Behandlung religiöser und kirchengeschichtlicher Themen in seinen Romanen und Erzählungen sieht. Einer offenen Konfrontation ging er aus dem Weg, nicht zuletzt, um kein Berufsverbot zu riskieren. Erst nach dem Krieg konnte er sich klar und deutlich von der NS-Zeit distanzieren, und er gestand für seine Person ein fehlerhaftes und mutloses Verhalten ein. Jetzt erwärmte er sich für ein europäisch ausgerichtetes Saarland. Er sah die völkerrechtliche Legitimation für ein neues Staatsgebilde im Recht auf Selbstbestimmung und in der Existenz einer saarländischen Mischkultur.

Einige Werke von Johannes Kirschweng stellen die bewegte Geschichte und den komplexen Charakter des Saarlandes, seine Legenden, seine Folklore und seine Zukunftserwartungen dar. Dazu zählt der Roman "Der Neffe des Marschalls" (1939), in dem Kirschweng den geistigen Widerstand der französischen Festungsstadt Saarlouis gegenüber der preußischen Herrschaftspolitik beschreibt. Während des Krieges (1944) erschien die Novelle „Der Kathedralenläufer“. Der Hauptheld ist ein Verehrer der Kathedralen von Trier, Straßburg und Metz und stattet diesen einmal jährlich einen Besuch ab. Die Erzählung thematisiert die Einheit des altlothringischen Kulturraums und den Widerstand gegen die Kirchenfeindschaft der Französischen Revolution. In der Nachkriegszeit (1948) erschien „Der Schäferkarren“. Die Menschen dieses schwermütigen Romans leiden seelisch und körperlich an den Kriegsfolgen, insbesondere den gestörten oder gar zerstörten familiären und sozialen Beziehungen.

Im Jahre 1946 verfasste Kirschweng einen Essay mit dem Titel „Bewahrtes und Verheißendes“, der zwar ganz auf der Linie von Johannes Hoffmann (1890-1967), von 1947 bis 1955 saarländischer Ministerpräsident, und der damaligen französischen Besatzungspolitik lag, aber gerade deshalb die alte Anhängerschaft des Dichters verprellte und viele Gegner auf den Plan rief. Die Einheit der Nation, in seinen frühen Schriften ein absolutes Credo, gehörte für den Schriftsteller nicht zu den Elementen eines deutschen Neuaufbaues – und darin lag eine radikale Wende seiner politischen Weltanschauung. Er gehörte jetzt zu den Befürwortern eines saarländischen Staatsgebildes.

Kirschweng ahnte damals noch nicht, welch massive Kritik Ansichten wie die seine der Abstimmungskampf vor dem Referendum vom Oktober 1955 heraufbeschwören würde. Er lag in der Einschätzung der Realität und der künftigen Entwicklung des Saarlandes falsch. Denn in der Volksabstimmung wurde das Europa-Statut für das Saarland von einer Zweitdrittelmehrheit abgelehnt und damit die Wiedervereinigung mit Deutschland eingeleitet.

Das Verdienst des Dichters liegt nicht in seinem politischen Wirken, sondern in seinem künstlerischen Schaffen. Mit einer bewundernswerten Sprachgewalt hat er den Reiz der Landschaft und der Menschen seiner Heimat in zahlreichen Erzählungen, Romanen und Gedichten eingefangen.

Johannes Kirschweng starb am 22.8.1951 in Saarlouis. Eine Bronze-Skulptur, die ihn darstellt, geschaffen von dem Wadgasser Künstler Lothar Meßner, befindet sich vor dem Gutshof der ehemaligen Prämonstratenserabtei Wadgassen (heute Museum für Technik und Kommunikation). In Überherrn, Wadgassen und in Bad Neuenahr-Ahrweiler erinnern Straßennamen an den Dichter.

Werke

Gesammelte Werke in elf Bänden, Saarbrücken 1974-1986.

Einzeltitel (Auswahl)

Das wachsende Reich. Saarroman, Bonn 1935.

Feldwache der Liebe. Roman, Saarlautern 1936.

Der Neffe des Marschalls, München 1939.

Bewahrtes und Verheißendes, Saarlouis 1946.

Der Schäferkarren, Saarbrücken 1948.

Literatur

Burg, Josef, Johannes Kirschweng. Ein biographischer Abriss, in: Johannes Kirschweng, Gesammelte Werke, Band 11: Nachträge, Biographischer Abriß, Bibliographie, Saarbrücken 1986, S. 294-368.

Meidinger-Geise, Inge, Johannes Kirschweng, in: Saarländische Lebensbilder, Band 1, Saarbrücken 1982, S. 211-232.

Schock, Ralph, „Ihr seid da unten Borussophoben“. Gustav Regler und Johannes Kirschweng, in: Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard/Schock, Ralph/ Klimmt, Reinhard (Hg.), Richtig daheim waren wir nie. Entdeckungsreisen ins Saarrevier 1815-1955, Berlin/Bonn 1987, S. 244-247.

Steinmeyer, Frank, „Weil über allem Elend dieser Zeit die Heimat steht“. Literatur und Politik im Werk von Johannes Kirschweng, St. Ingbert 1990.

Online

Persch, Martin, Kirschweng, Johannes, Schriftsteller, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band 3, 1992, Sp. 1535-1537.

Reichert, Franz-Josef, Kirschweng, Johannes, in: Neue Deutsche Biographie 11 (1977), S. 677-678. [Online]

Johannes Kirschweng, Bronzeskulptur von Lothar Meßner (geboren 1926) vor der ehemaligen Prämonstratenser-Abtei in Wadgassen, Foto: A. Josef Dernbecher.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Burg, Peter, Johannes Kirschweng, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/johannes-kirschweng-/DE-2086/lido/57c93516930ac4.89315527 (abgerufen am 24.04.2024)