Zu den Kapiteln

Schlagworte

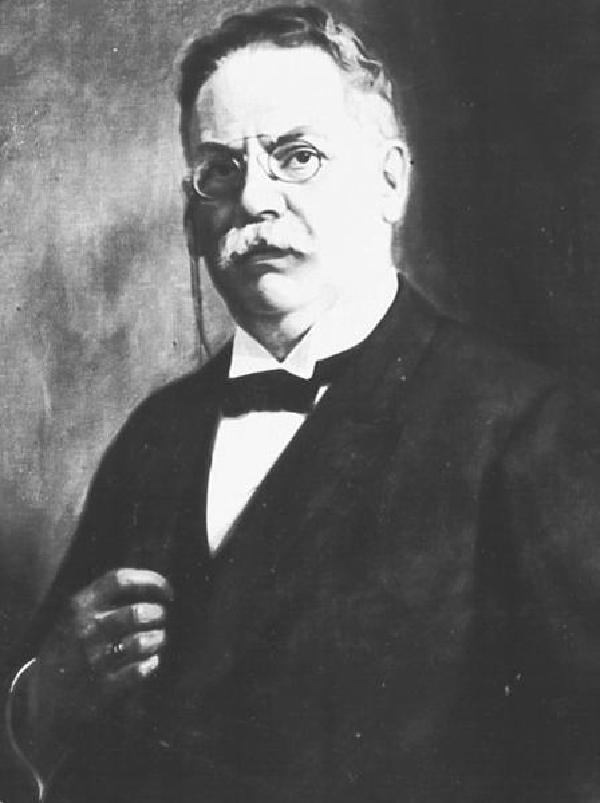

Karl Trimborn war Jurist und Politiker der katholischen Zentrumspartei im wilhelminischen Deutschland und in der Weimarer Republik. Neben seiner parteipolitischen und parlamentarischen Arbeit war er Mitherausgeber verschiedener Zeitungen und aktiv im Verbandskatholizismus tätig. Sein Wirken als Sozialpolitiker fand Anerkennung auch über die Parteigrenzen hinaus. Nach dem Ersten Weltkrieg übernahm er 1920 als erster Rheinländer das Amt des Vorsitzenden der deutschen Zentrumspartei.

Am 2.12.1854 wurde Karl Trimborn als drittes von vierzehn Kindern einer Kölner Rechtsanwaltsfamilie geboren. Er wuchs in einem politisch interessierten Umfeld auf. Sein Vater, Kornelius Balduin Trimborn (1824-1889), war Mitglied der Zentrumspartei und wurde in den 1880er Jahren Abgeordneter im preußischen Abgeordnetenhaus und im Deutschen Reichstag. Ein Bruder der Mutter, Fritz Pauli (1832-1898), gehörte von 1867 bis 1871 als liberaler Abgeordneter dem Norddeutschen Reichstag an.

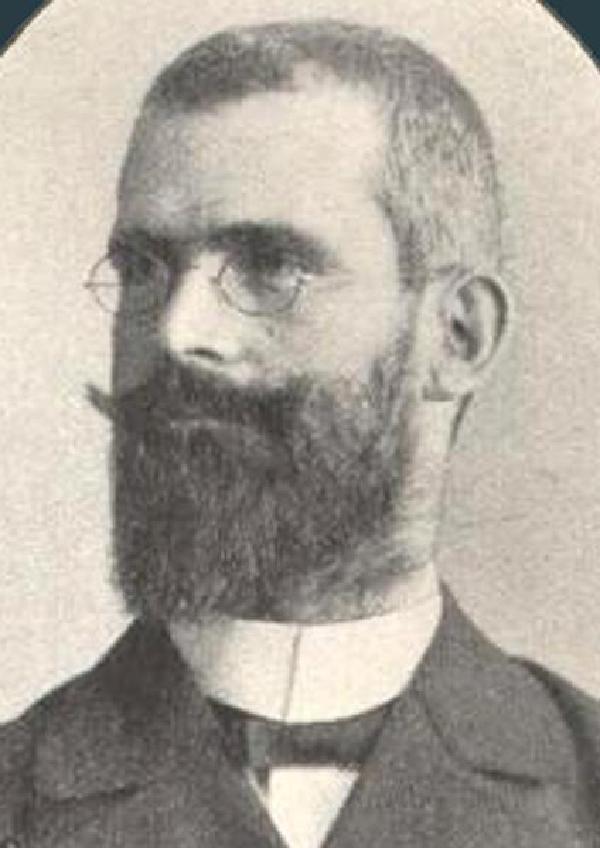

Karl Trimborn wurde in der Tradition seiner Eltern römisch-katholisch erzogen. Nach dem Abitur auf dem Kölner Apostelgymnasium 1873 studierte er zunächst Philosophie und Geschichte in Leipzig, wechselte aber nach zwei Semestern und studierte Rechtswissenschaften in Leipzig, München und Straßburg. Nach seinem Referendarexamen 1877 arbeitete er in Köln, trat in die Anwaltkanzlei seines Vaters ein und ließ sich nach dem Assessorexamen 1882 als Rechtsanwalt am Landgericht nieder. In Köln schloss er sich der Zentrumspartei an und fand in dem bekannten Publizisten der „Kölnischen Volkszeitung" Julius Bachem (1845-1918), einen politischen Mentor und Lehrmeister.

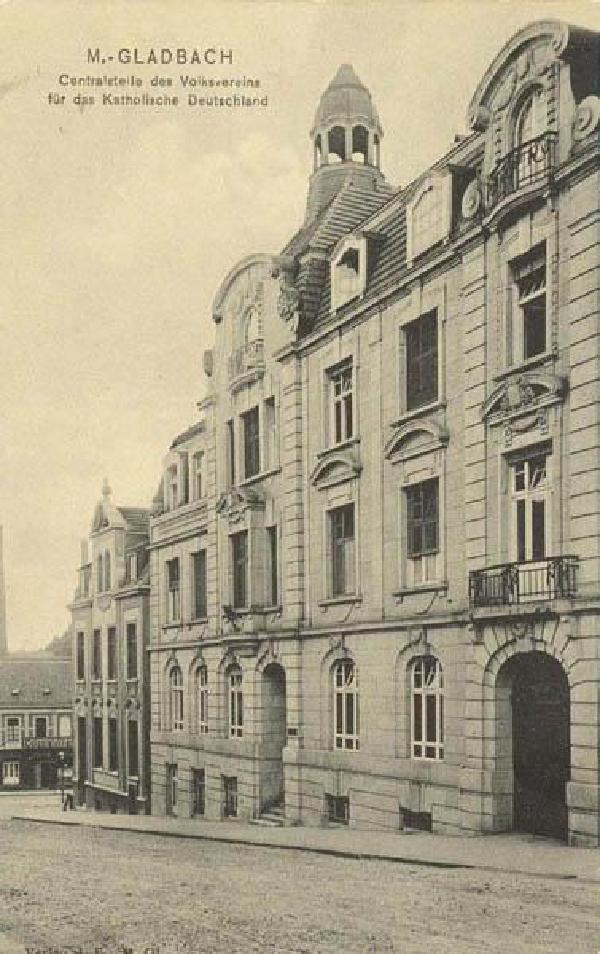

Erste nationale Aufmerksamkeit erlangte Trimborn 1890, als er zum zweiten Vorsitzenden des in Mönchengladbach ansässigen „Volksvereins für das katholische Deutschland" gewählt wurde. Unter seiner Führung entwickelte sich der Verein innerhalb weniger Jahre zur größten sozialpolitischen Bildungsstätte im Deutschen Reich. 1893 wurde er Mitglied der Kölner Stadtverordnetenversammlung und ein Jahr später wurde er zum Vorsitzenden der rheinischen Zentrumspartei gewählt.

Für den Wahlkreis Köln zog Trimborn 1896 in das Preußische Abgeordnetenhaus und in den Reichstag ein. Zahlreiche sozialpolitische Gesetze zur Verbesserung der Arbeitswelt kamen aus der von ihm geleiteten „Kommission für Handel und Gewerbe". 1904 gab er seine Anwaltskanzlei auf und widmete sich verstärkt der Politik. Sein Ziel war es, die katholische Zentrumspartei auch für andere konfessionelle Gruppen zu öffnen. Im so genannten Gewerkschaftsstreit, der seinen Höhepunkt zwischen 1910 bis 1914 erreichte, trat er für die Gründung einer interkonfessionellen Gewerkschaft ein. Zeitweise war er auch Vorstandsmitglied im 1910 gegründeten Verein für soziale Kolonisation Deutschlands, der Ödland durch Arbeitslose urbar machen lassen wollte. 1914 wurde er erster Vorsitzender des Volksvereins für das katholische Deutschland. Trimborns Wirken als Sozialpolitiker fand Anerkennung über alle Parteigrenzen hinweg. Auch seine Frau Jeanne Mali (1862-1919), Tochter eines belgischen Tuchfabrikanten, mit der er seit 1884 verheiratet war, wurde auf sozialem Gebiet zu einer bedeutenden Persönlichkeit im Rheinland. Sie nahm u.a. an der Gründung von drei Organisationen teil: „Verband Katholischer Kaufmännischer Gehilfinnen und Beamtinnen Deutschlands", „Westdeutscher Verband Katholischer Mädchenschutzvereine" und „Katholischer Deutscher Frauenbund".

Während des Ersten Weltkrieges wurde Trimborn in der Verwaltung im besetzten Belgien eingesetzt. Er arbeitete zunächst als Zivilkommissar in Verviers, dem ehemaligen Heimatort seiner Frau und wurde im November 1914 zum Leiter des Dezernats (Generalreferent) für Kultus- und Unterrichtsangelegenheiten in Brüssel ernannt. Im August 1917 kehrte er nach Deutschland zurück und nahm seine politische Tätigkeit wieder auf. Im letzten kaiserlichen Kabinett unter Reichskanzler Prinz Max von Baden (1867-1929) wurde er im Oktober 1918, kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges, zum Staatssekretär des Innern ernannt.

Nach dem Ende des Kaiserreiches und der militärischen Niederlage Deutschlands zog Trimborn sich im November 1918 zunächst enttäuscht aus der Politik zurück. Aber bereits einige Monate später nahm er seine Tätigkeit wieder auf und arbeitete im „Ausschuß zur Vorberatung des Entwurfs einer Verfassung für das Deutsche Reich" mit. In den Verfassungsberatungen wurde er einer der Wegbereiter einer modernen und föderativen Neugliederung Deutschlands. Kurzfristig forderte er, wie sein Parteifreund der damalige Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer auch, die Loslösung des Rheinlandes von Restdeutschland. Trimborn glaubte, dass die Schaffung eines rheinischen Bundesstaates ein Schutz vor Annexion der deutschen Westgebiete durch Frankreich sein könnte.

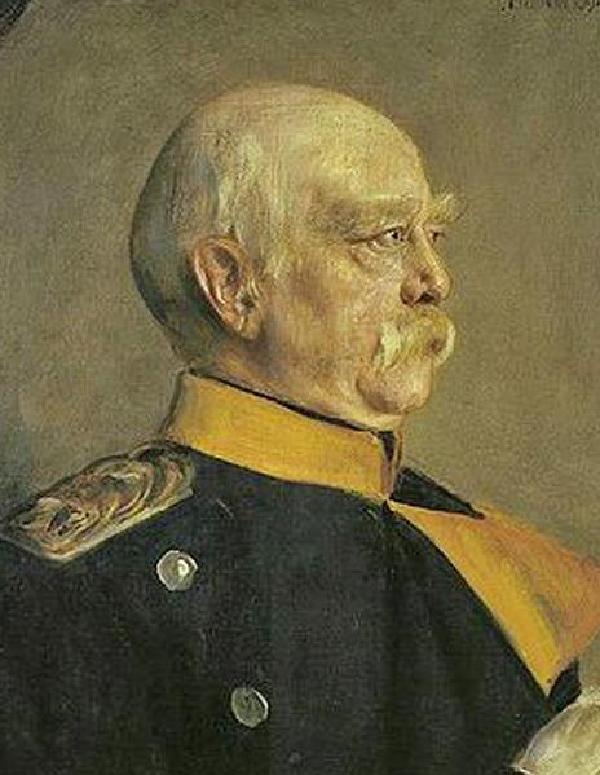

Neben der parteipolitischen Arbeit, wozu auch die Gründung und Mitherausgabe verschiedener Zeitungen wie z.B. „Mitteilungen der Zentralstelle der Rheinischen Zentrumspartei" und „Das Zentrum" gehörte, war Trimborn aktiv im Verbandskatholizismus tätig. Er war nicht nur Mitglied des Volksvereins, sondern gehörte schon als Student verschiedenen katholischen Studentenverbindungen an. Auch engagierte er sich im Kölner Vinzenzverein, im Kolpingverein, im Augustinusverein zur Pflege der katholischen Presse und bei den Generalversammlungen der deutschen Katholiken.

Karl Trimborn starb am 25.7.1921 in Bonn an den Folgen einer Krebsoperation.

Quellen

Cardauns, Hermann, Karl Trimborn. Nach seinen Briefen und Tagebüchern, Mönchengladbach 1922.

Literatur

Borengässer, Norbert M., „Trimborn, Carl", in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon 12 (1997), Spalten 494-497.

Kuhl, Christoph, Carl Trimborn (1854-1921). Eine politische Biographie, Paderborn 2011.

Mergel, Thomas, Zwischen Klasse und Konfession. Katholisches Bürgertum im Rheinland, 1794-1914, Göttingen 1994.

Morsey, Rudolf, Karl Trimborn, in: Morsey, Rudolf (Hg.), Zeitgeschichte in Lebensbildern. Aus dem deutschen Katholizismus des 20. Jahrhunderts, Band 1, Mainz 1973, S. 81-93.

Schoelen, Georg, Bibliographisch-historisches Handbuch des Volksvereins für das katholische Deutschland, Mainz 1982, S. 534-541.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Arnold, Georg, Karl Trimborn, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/karl-trimborn/DE-2086/lido/57c9408c960aa3.98730561 (abgerufen am 24.04.2024)