Zu den Kapiteln

Schlagworte

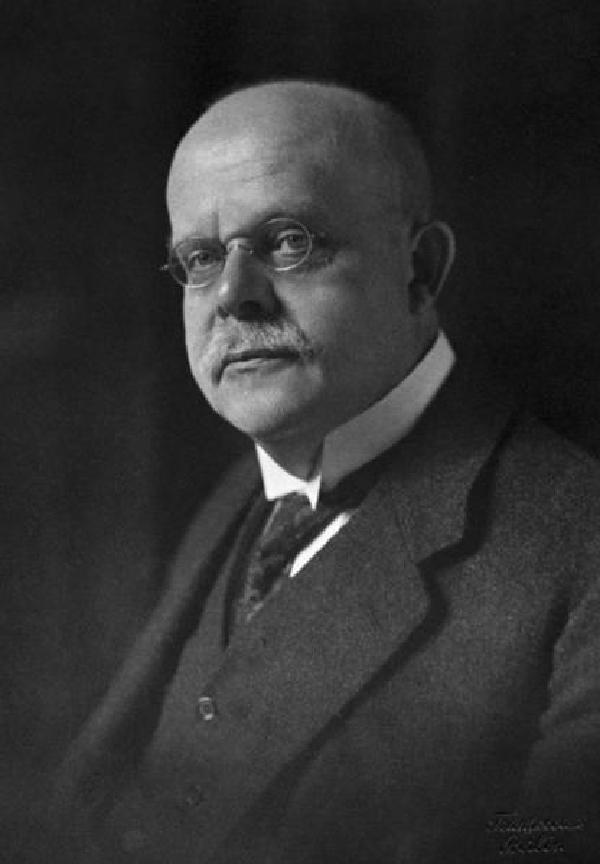

Leo Schwering war Gründungsvorsitzender der rheinischen CDU und wurde im späteren Verlauf seines Lebens zum Chronisten der Anfänge der CDU in Köln und im Rheinland.

Schwering wurde am 16.3.1883 in Coesfeld als Sohn von Karl (1846-1925) und Elisabeth Schwering geborene Bisping (1854-1929) geboren. Der Vater, ein bekannter Mathematiker, hatte anfangs eine akademische Karriere angestrebt, die ihm aber aufgrund seiner katholischen Konfessionszugehörigkeit verwehrt blieb. Stattdessen wurde er Gymnasiallehrer und 1901 Oberstudiendirektor des Apostelgymnasiums in Köln, wo er bis 1921 wirkte. Der Vorplatz der Schule in Köln-Lindenthal trägt noch heute seinen Namen. Leo Schwering hatte drei Brüder, darunter Dr. Ernst Schwering (1886-1962), Beigeordneter, Stadtverordneter, mehrere Male Oberbürgermeister beziehungsweise Bürgermeister der Stadt Köln, 1950-1962 Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen.

Dieser familiäre Hintergrund erklärt einige Charakterzüge Leo Schwerings. Dabei zieht sich die Bindung zu seiner späteren Heimatregion wie ein roter Faden durch sein Leben. Auch die Konfession spielte für ihn selbst und seinen Lebensweg eine große Rolle. Er stammte aus einer Familie, die bereit war, berufliche und persönliche Konsequenzen zu tragen, um zu ihrer Religion zu stehen.

Leo Schwering absolvierte seine Schulzeit am Apostelgymnasium, wo er 1903 das Abitur ablegte. Im Anschluss studierte er Klassische Philologie, Geschichte und Geographie an der Universität Bonn. Dort promovierte er 1907 bei Aloys Schulte (1857-1941) mit einer Arbeit über die Auswanderung der Protestanten von Köln in die Stadt Mülheim am Rhein. In der Frage der weiteren Lebensplanung folgte er bald seinem Vater und ergriff den Lehrerberuf, nachdem er 1908 das Staatsexamen in den Fächern Erdkunde und Geschichte abgelegt hatte. 1909-1921 wirkte er als Studienrat am Gymnasium in der Kölner Kreuzgasse.

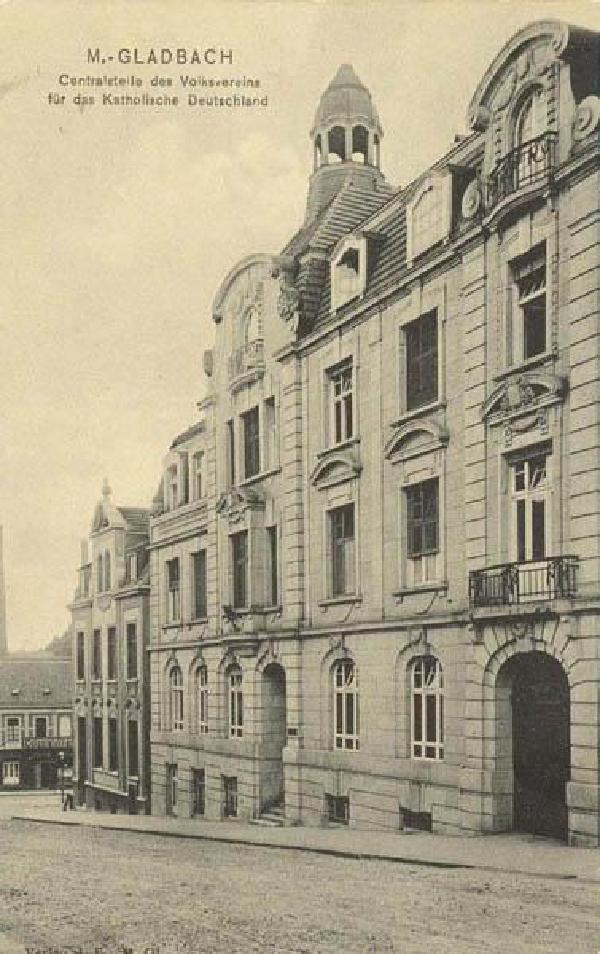

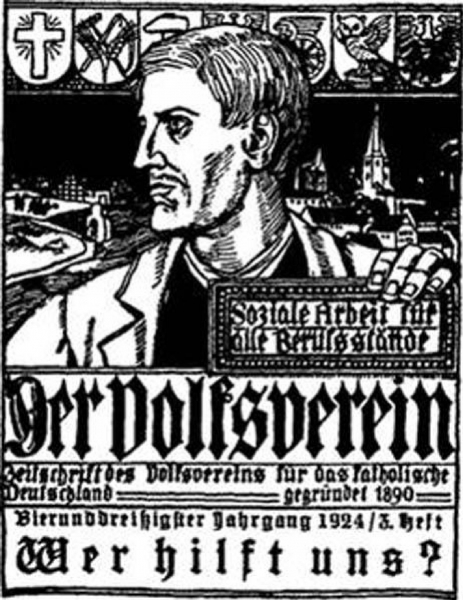

Bereits zu diesem Zeitpunkt fokussierten sich aber Schwerings Interessen immer deutlicher in einem weiteren Bereich: der Politik. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg begann er sich im Umfeld des organisierten politischen Katholizismus zu engagieren und knüpfte Kontakte zur Zentrumspartei, dem faktischen politischen Arm der katholischen Minderheit im Deutschen Reich. Den ersten großen Karriereschritt in den politischen Sektor machte er im Jahr 1912, als er zum Kölner Vorsitzenden des Volksvereins für das katholische Deutschland gewählt wurde. Der Volksverein war mit zeitweise über einer Million Mitglieder der bedeutendste Verband des deutschen Katholizismus und war vor allem in der Aus- und Weiterbildung katholischer Laienfunktionäre aktiv. Dem entsprechend wurde der Volksverein zu einer Art Überverband der anderen katholischen Verbände im Deutschen Reich. Eine große politische Bedeutung kam hinzu. Viele der bedeutenderen Abgeordneten der Zentrumspartei haben auch im Volksverein gewirkt. Wilhelm Marx, Reichskanzler der Weimarer Ära, führte den Verband als Vorsitzender über viele Jahre hinweg. Der katholische Priester Heinrich Brauns, in den 1920er Jahren Reichsarbeitsminister, hatte eine führende Rolle im Verband inne, bevor er in die Regierung wechselte und nachdem er aus dieser ausschied.

1914 meldete sich Schwering als Kriegsfreiwilliger, war jedoch wegen eines Herzleidens dienstuntauglich. 1915 heiratete er Ida Haehner (1884-1976), Tochter eines bekannten Kölner Kinderarztes. Aus der Ehe gingen sieben Kinder hervor. Ida Schwerings Bruder Dr. Alfred Haehner (1880-1949) begleitete als Leibarzt Kaiser Wilhelm II. (Regentschaft 1888-1918) ins niederländische Exil.

In den Jahren nach Kriegsende verstärkte Schwering sein politisches Engagement. 1921 für die Zentrumspartei in den Preußischen Landtag gewählt, beschäftigte er sich dort vor allem mit Fragen der Bildungs- und Kulturpolitik. Als er bei der Landtagswahl 1932 keinen Sitz mehr erhielt, ging er nach einer Übergangszeit, in der er als Redner für die Zentrumspartei wirkte, in den Schuldienst zurück und erlebte in Köln die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Diese hatte für ihn große Auswirkungen. Als Folge des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ wurde Schwering 1934 aus dem Schuldienst entlassen. Er versuchte sich als Herausgeber, Nachhilfelehrer und in einer Reihe weiterer Tätigkeiten. Letztlich kam ihm aber seine gute Vernetzung mit der katholischen Kirche in Köln zu Hilfe. Insbesondere auf Betreiben von Karl Joseph Kardinal Schulte wurde Schwering als Vortragsredner im Erzbistum Köln tätig. Im Rahmen dieser Arbeit hielt er in den folgenden Jahren über 500 Vorträge in Kölner Pfarreien und für weitere katholische Institutionen, vornehmlich im Kölner Kolpinghaus. In den Kriegsjahren entwickelte sich dieses Haus zu einem neuen Zentrum seiner politischen Arbeit. Hier trafen sich im Anschluss an seine Vorträge regelmäßig Gesprächskreise, die über Politik, Glaube und die Zeit nach einem Kriegsende debattierten und die im Austausch mit den Widerstandsgruppen standen, die am Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 beteiligt waren. Nach dessen Scheitern geriet auch Schwering in Gefahr. Er wurde von der Gestapo verhaftet und blieb bis kurz vor Kriegsende in Haft. In dieser Zeit führte er ein Tagebuch, welches nach seinem Tod veröffentlicht wurde.

Nach seiner Entlassung begann Schwering erneut, zu früheren Parteifunktionären der Zentrumspartei und zu Sympathisanten des christlichen Widerstands aus beiden Konfessionen Kontakt aufzunehmen. Auch dank Schwering wurden Köln und das Rheinland zu einer der Keimzellen der aufkommenden Christdemokratie. Als die Kölner CDP gegründet wurde, aus der schließlich die örtliche CDU entstehen sollte, war Schwering der Hauptredner bei ihrer ersten Versammlung. Im September 1945 wurde darüber hinaus der CDU-Landesverband Rheinland gegründet, dessen erster Vorsitzender Leo Schwering wurde.

Die frühe CDU Rheinland unterschied sich grundlegend von der späteren Union unter Konrad Adenauer. Sie stand sozial- und wirtschaftspolitisch wesentlich weiter links, rückte kirchliche Themen in den Vordergrund und nutzte in ihrer Rhetorik eine Bildsprache, die sich stark an der christlichen Theologie orientierte. Der Ideengeber für diese Programmatik war vor allem Leo Schwering. Die Kölner Leitsätze aus dem Juni 1945, die erste wichtige programmatische Denkschrift der neuen Partei, stammten im Wesentlichen von ihm. Da hieß es zum Beispiel: „Was uns in dieser Stunde der Not allein noch retten kann, ist eine ehrliche Besinnung auf die christlichen und abendländischen Lebenswerte, die einst das deutsche Volk beherrschten und es groß und angesehen machten unter den Völkern Europas. […] Im Glauben an den lebendigen Gott beugen wir uns vor seinen Geboten, den wahren und einzigen Stützen sozialer Ordnung und Gemeinschaft.“[1]

In diesen Sätzen spiegelt sich die damalige Hoffnung auf eine Rechristianisierung Europas, die argumentativ immer im Vagen blieb und letztlich nie erfolgte. In der CDU dieser Zeit war das Verständnis stark ausgeprägt, dass der Aufstieg des Nationalsozialismus vor allem auf eine zu große Abkehr von christlichen Werten und eine Hinwendung zu den „materialistischen“ Ideologien des Marxismus und des Liberalismus (der kapitalistischen Art) zurückzuführen wäre. Diese Überlegungen waren mit einem weiteren Ort verbunden, der für Schwering entscheidende Bedeutung erlangte, das Dominikanerkloster in Walberberg nahe Köln. Dort hatte sich um die beiden Dominikanerpatres Laurentius Siemer und Eberhard Welty ein Kreis von links stehenden Christdemokraten gebildet, die über einen dritten Weg zwischen dem Kapitalismus und dem Marxismus nachdachten, den Weg eines „christlichen Sozialismus“.

Diese Vorstellungen wurden jedoch nie umgesetzt. Ab Mitte 1946 nahm der Einfluss dieser Strömung in der Union immer mehr ab. Dies hat vor allem mit dem Auftritt und dem Erstarken eines Mannes zu tun, der schnell die Führungsperson in der Union werden sollte: Konrad Adenauer. Für sein Scheitern in der Politik sorgte Leo Schwering aber interessanterweise selbst: Wie viele andere frühe Christdemokraten wirkte er auf den langjährigen Kölner Oberbürgermeister ein, sich in der neuen Partei zu engagieren. Dieser hatte immer noch ein großes Renommee in der Bevölkerung und war einer der wenigen früheren Spitzenpolitiker des Zentrums, der noch im Rheinland lebte, gesund genug für politische Arbeit war und nicht in anderer Hinsicht als „verbrannt“ galt, das heißt, keine Nähe zum NS-Regime gehabt hatte. Adenauer zögerte lange, vor allem da ihm nach seiner Entfernung aus dem Amt des Oberbürgermeisters durch die britischen Besatzungsbehörden zunächst jede Form der politischen Betätigung untersagt war. Anfang 1946 änderte Adenauer aber seine Einstellung zu einem Engagement und kandidierte für den Landesvorsitz der Rheinischen CDU – gegen Leo Schwering.

Schwering verlor die Wahl deutlich und zog sich für die nächsten Wochen aus der Parteiarbeit zurück, was seine Position weiter schwächte. In Briefen beschwerte er sich über den mangelnden Rückhalt, den er aus der Partei bekäme. In den Antworten zeigte sich, dass Schwering die entstandene Dynamik in der Partei nicht mehr richtig einschätzte. Selbst seine Anhänger wunderten sich, dass er überhaupt noch zur Wahl angetreten war, da doch Adenauer in ihren Augen der bessere Vertreter der Gesamtpartei war. Schwerings Zeit in der Parteiführung war damit an ihr Ende gekommen. Bis 1958 hielt er den Wahlkreis Schleiden-Monschau im Nordrhein-Westfälischen Landtag und kümmerte sich wieder vor allem um Fragen der Bildungs- und Kulturpolitik. Sein überregionales Engagement verlagerte sich aber immer mehr auf seine geschichtswissenschaftlichen Arbeiten.

So begann er schon in den späten 1940er und frühen 1950ern Jahren damit, eigene Erfahrungen niederzuschreiben, Berichte von früheren Weggefährten zu sammeln und Dokumente aus der frühen Geschichte der Union auszuwerten. Er wollte sicherstellen, dass dieser Teil der Geschichte, insbesondere auch seiner eigenen Geschichte, nicht in Vergessenheit geriet. Dies hatte zwei Hintergründe: Einerseits war Schwering überzeugt, dass mit der Gründung der Union ein Meilenstein in der deutschen Politikgeschichte erreicht worden war. Zum ersten Mal war es gelungen, eine christliche Partei zu schaffen, die über die Konfessionsgrenzen hinaus Politik machen konnte. Katholiken und Protestanten sollten gemeinsam einen politischen Block schaffen, der in der Lage war, Mehrheiten zu erringen. Schwering baute damit an der Meistererzählung von der Entstehung der CDU mit, die in den darauffolgenden Jahren und Jahrzehnten in der Union das Selbstverständnis bildete. Gleichzeitig war Schwering mit seinen Schriften in der Lage, seine Sicht und vor allem seine Rolle in der Frühzeit der Partei darzustellen. Als das erste seiner Bücher zur frühen Christdemokratie im Jahr 1953 herauskam, war Konrad Adenauer unangefochtener Vorsitzender der CDU und Bundeskanzler. Wenn Schwering also versuchte, die Gründungsgeschichte der Union in Erinnerung zu rufen, bedeutete das auch, dass er seine Rolle dabei beschrieb und eigene Leistungen herausstellte. Dazu passt auch, dass er dieses Buch nicht im Stil eines Memoirenbands vorlegte, sondern als Sachbuch, in dem er von sich in der dritten Person schrieb.

Titelseite der Zeitschrift des Volksvereins für das katholische Deutschland 1924. (Volksverein Mönchengladbach)

Schwerings politische Karriere endete im Jahr 1958, aber bis zu seinem Tod blieb er im engen Austausch mit der Partei. Er war ein gefragter Ansprechpartner für die frühe Unionsgeschichte und veröffentlichte weitere Werke über sein Leben, die deutsche Geschichte und immer wieder zur CDU. Zur Anerkennung seines Wirkens wurde er vielfach ausgezeichnet. So war er Träger des Großen Verdienstkreuzes mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und Komtur des päpstlichen Gregoriusordens.

Leo Schwering starb am 7.5.1971 in Köln. Begraben wurde er auf dem Friedhof Melaten, die Trauerrede hielt der damalige Vorsitzende der CDU-Rheinland, Heinrich Köppler (1925-1980).

Leo Schwerings Nachlass befindet sich im Historischen Archiv der Stadt Köln.

Werke

Die Auswanderung protestantischer Kaufleute aus Köln nach Mülheim a.Rh. i.J. 1714, Diss. phil. Bonn, in: Westdeutsche Zeitschrift 26 (1907), S. 194–250 [2. Teil der Dissertation].

Die religiöse und wirtschaftliche Entwicklung des Protestantismus in Köln während des 17. Jahrhunderts. Ein Versuch, in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 85 (1908), S. 1-42 [1. Teil der Dissertation].

Belgien, Mönchengladbach 1916.

Belgien der Angelpunkt des Weltkrieges, Regensburg 1917.

August Reichensperger, Dülmen 1936.

Die Entstehung der CDU, Köln 1946.

Vorgeschichte und Entstehung der CDU, Köln 1952

Frühgeschichte der Christlich-Demokratischen Union, Recklinghausen 1963.

Weltweite Wirkung. P. Welty. Mann des Widerstandes, Baumeister neuer Zeit. in: Echo der Zeit, 13.6.1965, S. 8.

Reichskanzler Wilhelm Marx, in: Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein 170 (1968), S. 220-257.

Auf der Suche nach dem neuen Kurs. Zur Erinnerung an die Gründung der CDU im Rheinland vor 25 Jahren, Köln 1970.

In den Klauen der Gestapo. Tagebuchaufzeichnungen der Jahre 1944–1945. Hg. u. kommentiert v. Markus Schwering, Köln 1988. [darin S. 7-41 zur Biographie Leo Schwerings].

Literatur

Herbers, Winfried, Leo Schwering (1883-1971), Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen, in: Buchstab, Günter/Kaff, Brigitte/Kleinmann, Hans-Otto (Hg.), Christliche Demokraten gegen Hitler, Freiburg [u.a.] 2004, S. 453-460.

Herbers, Winfried, Leo Schwering, in: Neue Deutsche Biographie 24 (2010), S. 80-81.

Online

Höfer, Björn, Leo Schwering. Chronist der Anfänge, in: demokratiegeschichten.de. [Online]

Höfer, Björn, Leo Schwerin, in: kas.de. [Online]

Greorgiusorden. (Gemeinfrei)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Höfer, Björn, Leo Schwering, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/leo-schwering/DE-2086/lido/61540a2acc9ff9.97405810 (abgerufen am 17.04.2024)