Zu den Kapiteln

Schlagworte

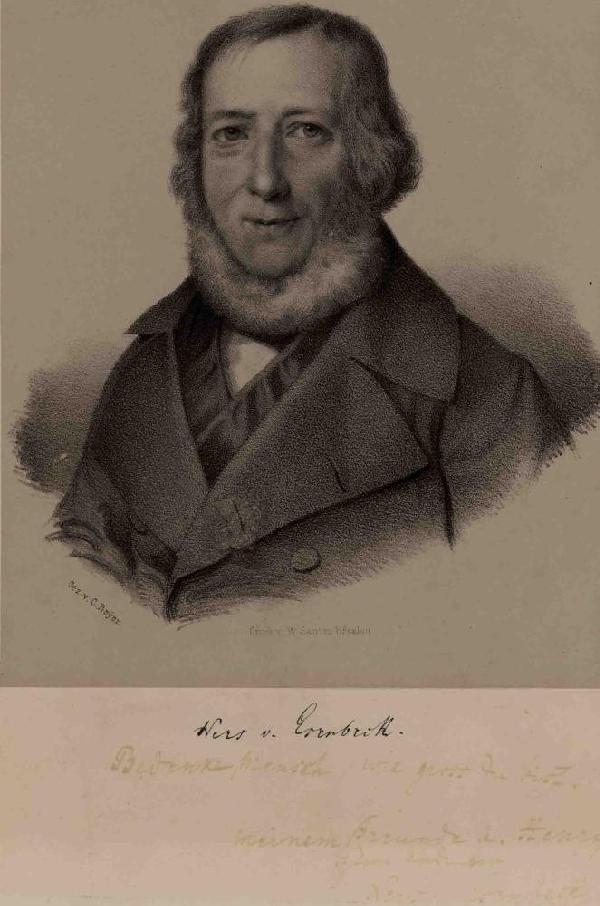

Maximilian Alexander Philipp Prinz zu Wied (bis 1823 Wied-Neuwied) ist durch seine Forschungsreisen nach Brasilien und Nordamerika international bekannt. Dagegen fanden seine Aufzeichnungen zur Fauna von Neuwied und Umgebung erst spät Beachtung. Sein Herbarium ist erst zum kleineren Teil ausgewertet, die umfangreiche Korrespondenz kaum ansatzweise.

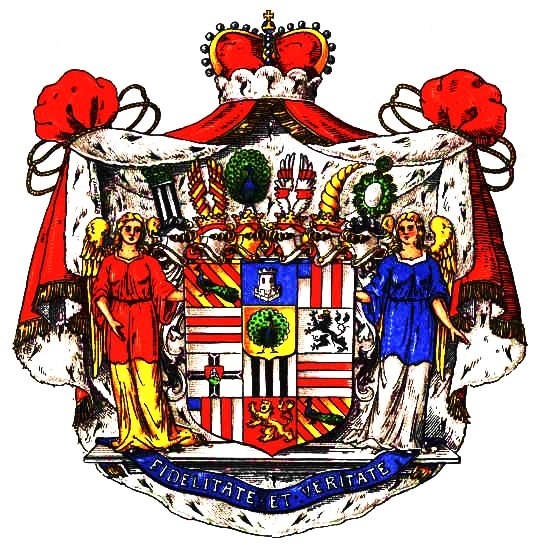

Prinz Maximilian wurde als achtes von zehn Kindern des Erbgrafen (seit 1784 Fürsten) Friedrich Carl zu Wied-Neuwied (1741-1809) und seiner Ehefrau Louise Gräfin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1747-1823) am 23.9.1782 auf Schloss Neuwied geboren. Der Vater verzichtete 1802 auf die Herrschaft. Fürstin Luise übernahm die Regentschaft, weil der Erstgeborene, August (1779-1836), noch minderjährig war. Drei seiner Geschwister, darunter Prinz Carl (1785-1864), studierten an der Düsseldorfer Kunstakademie und standen mit der Düsseldorfer Malerschule in Verbindung.

Während der Koalitionskriege wichen Fürstin und Kinder vorübergehend ins thüringische Meiningen aus. Zu Hause lag die Erziehung der Prinzenschar vor allem in Händen von Ingenieurleutnant Christian Friedrich Hoffmann (1762-1820). Bekannt durch seine Limes-Forschungen pflegte der ausgebildete Mathematiker auch naturkundliche Neigungen und lenkte dahingehend die Interessen Maximilians.

Gemäß Familientradition wählte der Prinz die militärische Laufbahn und diente zunächst als Leutnant beim Regiment Erbach im österreichischen Heer, dem sein Bruder Victor angehörte. Bald jedoch wechselte er in preußische Dienste als Premierleutnant im 2. Gardebatallion zu Potsdam und wurde 1802 als Stabskapitän ins königliche Regiment übernommen.

Napoleon zwang das Haus Wied, seine Souveränität an Nassau abzutreten, weil es dem Rheinbund nicht beitreten wollte (1806). Maximilian focht in der Schlacht bei Jena und Auerstedt am 14.10.1806 und geriet beim Rückzug in französische Gefangenschaft. Nach der Entlassung widmete er sich daheim naturkundlichen Studien. Dadurch angeregt brach Maximilian am 3.6.1808 mit Prinz Carl auf zu einer dreimonatigen Tour durch Schwaben, die Schweiz, Piemont und Savoyen.

Unterwegs führte er Buch und lockerte die Texte mit Zeichnungen auf, die von regem Interesse an Brauchtum und Volkstrachten künden. Ingenieurleutnant Hoffmann fertigte dazu 23 Kartenskizzen an.

Im Frühjahr 1811 schrieb der Prinz sich an der Universität Göttingen ein, wo er bis 1812 studierte, jedoch ohne einen bestimmten Abschluss anzustreben. Bevorzugter Lehrer war der Anatom Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840).

In den Freiheitskriegen diente Maximilian zunächst als Major beim Brandenburgischen Husaren-Regiment. Mit dem Eisernen Kreuz dekoriert, focht er als Kavallerist im Feldzug 1814 an mehreren Kampfplätzen der Champagne und zog mit den siegreichen Truppen in Paris ein. König Friedrich Wilhelm III. (1770-1840) entsprach am 1.1.1815 einem Urlaubsgesuch. Mit dem Recht, die Uniform zu tragen, schied Maximilian 1817 endgültig aus dem Militärdienst. Friedrich Wilhelm IV. (1795-1861) erhob ihn am 1.11.1840 in den Rang eines Generalmajors.

In Paris machte der Prinz zu Wied die Bekanntschaft mit bedeutenden Naturforschern: Georges Baron de Cuvier (1769-1832), Etienne Geoffroy Saint Hilaire (1772-1844), Alexander von Humboldt (1769-1859) und dessen Reisegefährten Aimé Bonpland (1773-1858). Waren Humboldts Reisen in gewisser Weise auch vorbildlich für Maximilian, der Ideengeber beider war indes Blumenbach. Nach seinem Abschied vom Militär (20.1.1815) brach Wied in Begleitung des Jägers David Dreidoppel (1793-1866) und des Hofgärtners Christian Simons (gestorben 1821) unter dem Decknamen „Baron von Braunsberg" Anfang Mai zur „Reise nach Brasilien“ auf. Die Kosten für diese und spätere Reisen hatte der Prinz grundsätzlich selbst zu tragen. Sie wurden von seiner Apanage abgezogen. Sein Schuldenkonto bei der fürstlichen Rentkammer machte ihm bis zum Lebensende zu schaffen. Am 16. Juli in Rio de Janeiro angelangt, genoss „Prinz Max“, wie er sich gern nannte, die Gastfreundschaft des russischen Generalkonsuls Georg Heinrich von Langsdorff (1774-1852) und gewann den Ornithologen Georg Wilhelm Freyreiss (1781-1825) und den Botaniker Friedrich Sellow (1789-1831) als Begleiter für die Expedition entlang der Atlantikküste bis Salvador da Bahia, wo Maximilian die Tier- und Pflanzenwelt untersuchte.

Die faunistischen und floristischen Aufsammlungen und Notizen aus dem damals noch intakten Küstenregenwald (Mata atlantica) sind unter anderem für ökologische Analysen noch heute wertvoll. Seine Beschreibungen der besuchten Ureinwohner, insbesondere der Botokuden (Botocudos, auch: Aymoré; heute: Krenak (Crenaques) oder Borun) gelten als Pionierleistungen. Geschildert werden ferner Aufenthalte bei den Purί und Coropó, („Coroados“), Pataxò, Machacarίas und Camacán. Klimatisch bedingte Beschwerden zwangen Maximilian, in Salvador da Bahia am 10.5.1817 allein die Heimreise anzutreten. Anfang August traf er in Neuwied ein. Nach einem Kurzbericht in der Zeitschrift Isis erschienen die „Reise nach Brasilien in den Jahren 1815 bis 1817" (1820/1821) und „Beiträge zur Naturgeschichte Brasiliens" (4 Bde., 1825-1833, Nachtrag 1850). Den Illustrationen liegen Zeichnungen Maximilians zugrunde, die seine Geschwister und andere künstlerisch umgestaltet haben, freilich mit Verlusten an Naturtreue und Spontaneität, die den Originalen reizvoll anhaftet. Weitere Veröffentlichungen zeugen von der wissenschaftlichen Auswertung der Expedition, in die Prinz Max namhafte Spezialisten einbezog wie Theodor Friedrich Ludwig Nees van Esenbeck (1782-1837), Ludwig Friedrich von Froriep (1778-1847), Martin Heinrich Karl Lichtenstein (1780-1857), Blasius Merrem (1761-1824), Coenraad Jacob Temminck (1778-1858) oder Franz Hermann Troschel (1810-1882).

Ein Großteil des Sammelgutes schaffte Dreidoppel mit dem Botokuden Joachim Quäck (Kuêk, gestorben 1834) und dem Mulatten William Russels (gestorben um 1820) im Februar 1818 nach Neuwied. Quäck diente fortan dem Prinzen als Kammerdiener und Jagdbegleiter.

Nach Aufarbeitung der brasilianischen Erträge brach Maximilian am 7.5,1832 mit dem Schweizer Maler Karl Bodmer (1809-1893) und dem bewährten Hofjäger David Dreidoppel auf nach den USA. Von Boston aus ging es über Philadelphia zu Siedlungen der mährischen Brüder in den Alleghanies und ab Pittsburgh den Ohio abwärts bis nach New Harmony am Wabash. Den Winter über vertiefte der Prinz in Gesellschaft des Zoologen Alexandre Charles Lesueur (1778-1846), des „Vaters der amerikanischen Entomologie“ Thomas Say (1787-1834) und des Geologen William Maclure (1763-1847) seine naturkundlichen Kenntnisse.

Im Frühjahr 1833 zog man weiter nach St. Louis und von dort mit Handelsschiffen der American Fur Company den Missouri aufwärts über die Forts Pierre, Clark und Union bis Fort McKenzie im Gebiet der Blackfeet, dem heutigen Montana. Eine Weiterreise über die Rocky Mountains scheiterte an Fehden zwischen Indianerstämmen.

Auf dem Rückweg wählten die Reisegefährten Fort Clark zum Winterquartier, das wegen Skorbut bei Maximilian bis April 1834 währte, aber eingehende Studien der Mandan, Hidatsa (Mönnitarri) und Arikara gestattete. Über St. Louis, New Harmony, die Niagara-Fälle und einem Abstecher nach Philadelphia kehrte die Reisegruppe nach Neuwied zurück, wo sie am 27. August eintraf. Die zweibändige „Reise in das innere Nord-America in den Jahren 1832 bis 1834" mit Atlas erschien ab 1837 und bildete dank der Illustrationen von Bodmer laut Brockhaus (1853) ein „Prachtwerk, dem Ähnliches in Deutschland nicht vorausgegangen ist“.

Als passionierter Jäger befasste sich Maximilian intensiv mit der heimischen Tierwelt. Sein Manuskript „Fauna Neowidensis“, 1847 vollendet, ist die erste Regionalfauna für den Mittelrhein. Die Veröffentlichung einzelner Erkenntnisse überließ er jedoch anderen, vor allem dem Neuwieder Apotheker Franz Peter Brahts (1802-1872) und dem Wiesbadener Konservator August Römer (1825-1899). Erst Antonius Kunz hat das Werk vollständig publiziert und kommentiert (1995). Wohl publizierte Wied etwa 30 wissenschaftliche Aufsätze zu unterschiedlichen Themen.

Eine Forschungsreise ins Baltikum blieb mangels Finanzen Wunschdenken. Stattdessen kehrte Wied noch zweimal in die Schweiz zurück (1841, 1858).

Die intensive Beschäftigung mit Ichthyologie verschaffte gehobene Zerstreuung im Alter. Ganz dem naturkundlichen Wissensdurst, dem Jagfieber und der Reiselust ergeben verzichtete der Prinz auf eine eigene Familie. Dabei war er für weibliche Reize durchaus empfänglich. So schwärmte er zeitlebens vom Hüftschwung der preußischen Königin Luise (1776-1810), die er als junger Offizier in Berlin erlebte, so wie er andererseits Indianerinnen als hässlich beschrieb.

Neuwied war jetzt geradezu „Drehscheibe der gelehrten Welt“. Zu den prominenten Besuchern gehörten der Ornithologe Charles Lucien Bonaparte (1803-1857), ein Neffe Napoleons, oder Alfred Edmund Brehm (1829-1884), dessen „Thierleben“ den Prinzen zu Wied häufig als Gewährsmann zitiert. Umstritten ist, inwieweit der von Bodmer illustrierte Reisebericht „in das innere Nord-Amerika“ Karl May (1842–1912) beeinflusst hat.

Die Universität Jena kürte Maximilian 1858 zum Ehrendoktor und die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften in Berlin zum Ehrenmitglied (1853). Unter zahlreichen Dekorationen prangt das Großkreuz des kaiserlich-brasilianischen Ordens der Rose (1852).

Pfingsten 1863 hielt der Prinz bei der 20. Generalversammlung des „Naturhistorischen Vereins der preußischen Rheinlande und Westfalens" in Neuwied noch einen Vortrag „Über die amerikanische Urnation“.

Vier Jahre später, am 3.2.1867, verstarb er im Alter von 84 Jahren an einer Lungenentzündung und wurde im Familiengrab zu Neuwied beigesetzt. Heute erinnern neben einigen Straßenamen, drei Denkmalen (Omaha, Neuwied, Westerwälder Seenplatte) und einer Gedenktafel (Göttingen) auch über 100 botanische und zoologische Taxa an ihn. Die Universitäts- und Landesbibliothek Bonn hütet den fast vollständigen Bestand seiner Bücher. Seit Juni 2023 verwahrt das Biohistoricum beim Museum Koenig eine umfangreiche Sammlung an zum Teil noch unveröffentlichten Originalbelegen, Literatur und Bildmaterial aus privater Hand. Von dem weltweit zerstreuten Sammelgut besitzen Museen in New York, Berlin und Stuttgart die größten Anteile.

Werke (Auswahl)

Reise nach Brasilien in den Jahren 1815 bis 1817, Frankfurt a.M. 1820-1821.

Beiträge zur Naturgeschichte Brasiliens, 4 Bände, Weimar 1824-1833, Nachtrag 1850.

Reise in das innere Nord-Amerika in den Jahren 1832 bis 1834, 2 Bände, 1 Bildatlas. Illustrationen: Karl Bodmer, Koblenz 1839-1841.

Literatur

Beck, Nordwin: Prinz Maximilian zu Wied-Neuwied in Ausstellungen. In: Heimat-Jahrbuch 2023 Landkreis Neuwied, S.148-157, 8 Abb. (mit H. J. Roth)

Moraes, Pedro Luís Rodrigues de [u.a.], Catalogue of Brazilian Plants collected by Prince Maximilian of Wied, 2013.

Roth, Hermann Josef, Maximilian Prinz zu Wied. Jäger, Reisender, Naturforscher, Landau 1995. [mit Bibliographie]

Roth, Hermann Josef, Für Preußen an die Front. Prinz Maximilian zu Wied: Der preußische Generalmajor im Spiegel seiner Kriegstagebücher, in: Schriftenreihe des Arbeitskreises Landeskunde Rheinland-Pfalz 15, 2017, S. 60-75.

Roth, Hermann Josef, Jagdszenen aus dem Fürstentum Wied. Prinz Maximilian auf Ansitz und Pirsch, in: Schriftenreihe des Arbeitskreis Landeskunde Rheinland-Pfalz 16, 2019, S. 56-73.

Online

Noll, Michael G., Prince Maximilian of Wied (1782-1867). A German Explorer and Naturalist, Ann Arbor 2001 (Angbot auf der Website der Valdosta State University, USA). [Online]

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Roth, Hermann Josef, Maximilian Alexander Philipp Prinz zu Wied-Neuwied, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/maximilian-alexander-philipp-prinz-zu-wied-neuwied-/DE-2086/lido/57c92ef68392a6.35258846 (abgerufen am 25.04.2024)