Zu den Kapiteln

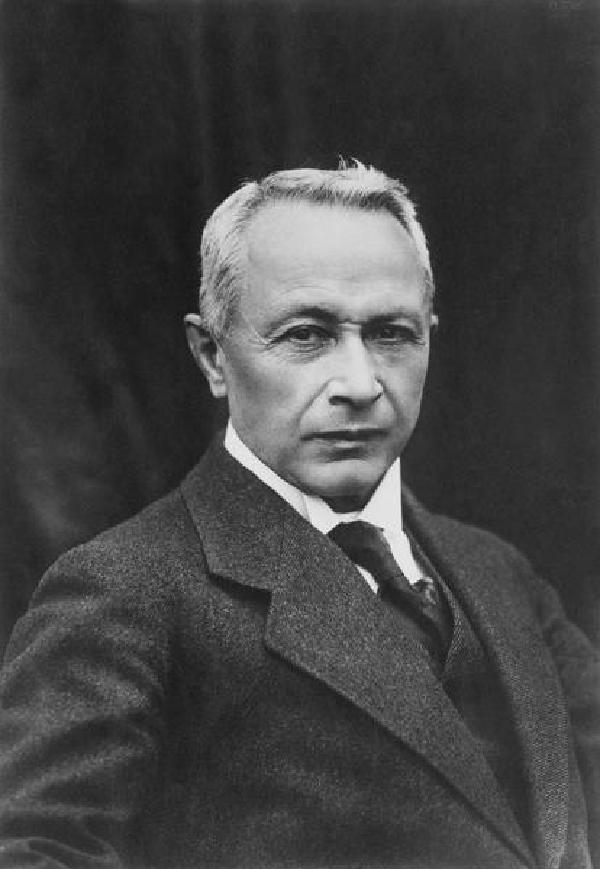

Der aus Elberfeld (heute Stadt Wuppertal) stammende Emil Oskar (auch Oscar) Erbslöh zählte zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu den renommiertesten internationalen Luftschiff- und Ballonpiloten. Er war Mitbegründer und Vorsitzender der in Elberfeld ansässigen „Rheinisch-Westfälischen Motorluftschiff-Gesellschaft e.V.“.

Die Spuren der aus dem Bergischen stammenden Familie Erbslöh lassen sich bis etwa in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges zurückverfolgen. Anfang des 20. Jahrhunderts widmete sich Gustav von Eynern (1869-1956) der genealogischen Erforschung der Familie und ermittelte den Bauern Johannes Erbschloe (1615-1695) als Stammvater. Im Wuppertal ließ sich im 18. Jahrhundert der Nachkomme Johann Arnold (1764-1834) nieder, der als Kaufmann für Bleicher- und Färbermaterialen einen gewissen Wohlstand erlangte und der erste aus einer Reihe von Unternehmern mit dem Namen Erbslöh war.

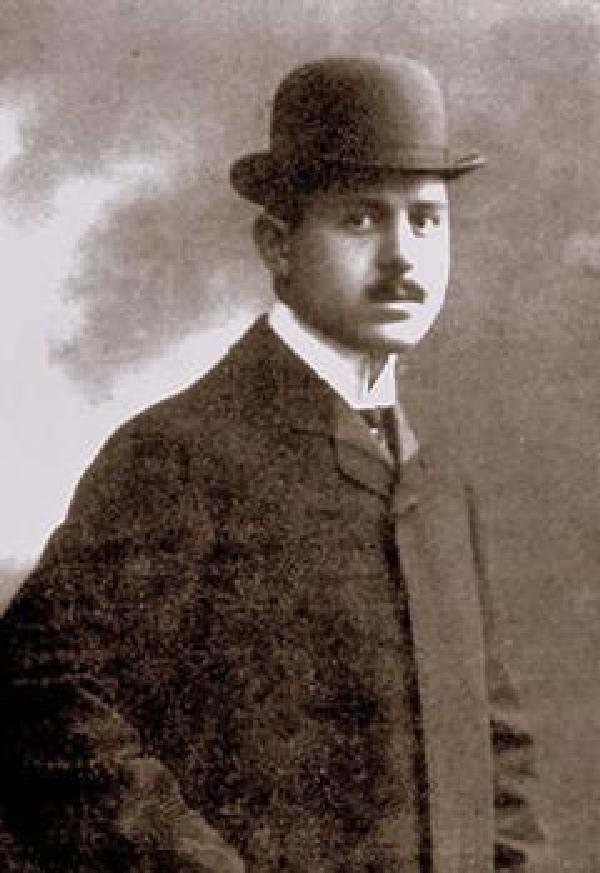

Oskar Erbslöh wurde am 21.4.1879 in Elberfeld als drittes Kind von Carl Emil Erbslöh (geboren 1843) und Marie Erbslöh, geborene Friederichs (1854-1880) geboren. Die engere Familie bestand darüber hinaus aus seinen älteren Geschwistern Emil Otto (1875-1877) und Emma Maria (geboren 1876). Carl Emil Erbslöh betrieb in Elberfeld die 1836 von Peter Wilhelm Erbslöh (1810-1859) zusammen mit Friedrich Wilhelm Gries zunächst unter dem Namen Gries & Erbslöh gegründete Textilmanufaktur, die seit dem Ausstieg von Gries und der Beteiligung von Peter Wilhelms Brüdern Carl Julius (1814-1880) und Carl August (1819-1894) in den 1840er Jahren in Gebrüder Erbslöh umbenannt worden war. Darüber hinaus waren die Brüder Teilhaber der Plätierfabrik Wolff & Erbslöh, der Keimzelle der heute existierenden Erbslöh Aktiengesellschaft. Die Familie verfügte somit über eine solide wirtschaftliche Grundlage und ein gutes unternehmerisches Netzwerk. Oskar war nach dem Tod seines Bruders als Nachfolger für die Textilmanufaktur vorgesehen.

Über die Kinder- und Jugendzeit Erbslöhs sind nur wenige Daten bekannt. Nach der Schulzeit auf dem Elberfelder Realgymnasium absolvierte er in Hannover eine kaufmännische Ausbildung. Anschließend begab er sich auf mehrere Auslandsreisen und sammelte unter anderem in Nordamerika berufliche Erfahrungen. Seinen Militärdienst leistete er bis 1904 ab und trat 1905 als Teilhaber in die väterliche Firma ein. Erbslöhs Aufmerksamkeit galt zeitlebens offensichtlich vor allem dem Familienunternehmen und insbesondere der Entwicklung und Nutzung von Ballons und Luftschiffen. Jedenfalls gründete er keine Familie und blieb ledig.

Seine ersten Erfahrungen in der Luftfahrt machte Oskar Erbslöh mit Ballonfahrten in den Jahren 1904/1905. Zusammen mit dem Ballonfahrer und Ausbilder Paul Meckel (1881-1962), mit dem ihn eine Freundschaft verband, unternahm er am 18.3.1905 eine Fahrt von Solingen nach Münster und erwarb dabei das Ballonführer-Patent des „Niederrheinischen Vereins für Luftschifffahrt“ (NVfL). Weitere Fahrten unternahm er unter anderem mit dem Vorsitzenden der 1906 gegründeten Bonner Sektion des NVfL, Prof. Dr. Ernst Milarch (1869-1932). Im Sommer 1906 führte die beiden eine Übungsfahrt mit dem Ballon „Essen“ von Godesberg (heute Stadt Bonn) über das Siebengebirge.

Im selben Jahr stand Erbslöhs Name erstmals auf der Teilnehmerliste einer großen internationalen Wettfahrt, als er als Copilot am ersten Gordon-Bennett-Cup teilnahm. Der nach James Gordon Bennett (1841-1918), dem Herausgeber des New York Herald, benannte Wettbewerb wurde vom „Aeronautique-Club de France“ veranstaltet und war mit einem Preisgeld von 10.000 Reichsmark verbunden. Am 30.9.1906 startete Erbslöh als Copilot des Ballons „Düsseldorf“ unter der Führung des Offiziers Hugo von Abercron (1869-1938 oder 1945) in Paris. Sie belegten am Ende, nach ihrer Landung an der französischen Kanalküste, den neunten Platz. Der Ehrgeiz, an weiteren Wettbewerben teilzunehmen, war bei Oskar Erbslöh geweckt.

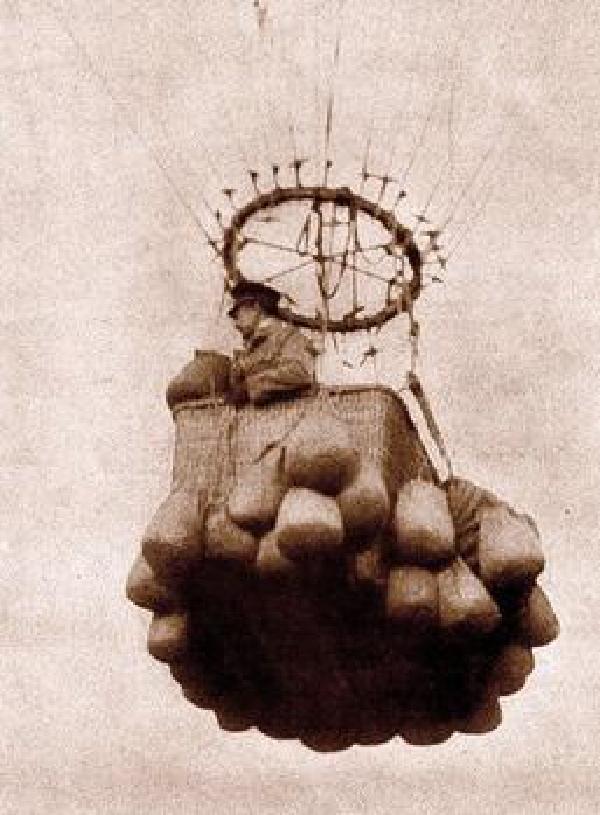

In der Folgezeit meldete er sich zu mehreren nationalen und internationalen Wettkämpfen als Copilot oder Ballonführer. 1907 absolvierte er erfolgreich mehrere Rennen, so beispielsweise am 19. Mai ab Mannheim und am 8./9. Juni ab Düsseldorf. Mit den Ballons „Düsseldorf“ (Mai) und „Elberfeld“ belegte er dabei jeweils den fünften Platz. Bedeutende Siege konnte er im September desselben Jahres mit dem Ballon „Pommern“ erringen: Am 15.9.1907 gewann er eine Wettfahrt ab Brüssel, an der insgesamt 33 Ballone teilnahmen. Nach über 28 Stunden und 915 Kilometern landete er im französischen Cap Breton. Unmittelbar danach reiste Erbslöh nach St. Louis in die USA, um dort am 21. Oktober beim Gordon-Benett-Cup 1907 als Pilot zusammen mit dem amerikanischen Meteorologen Henry Clayton (1861-1946) zu starten. Per Los als erste Starter bestimmt, legten sie innerhalb von 40 Stunden circa 1.403 Kilometer zurück und landeten mit einem Vorsprung von neun Kilometern vor dem zweitplatzierten Ballon „Isle de France“ in Asbury Park bei New York.

Da der jeweils folgende Cup im Land des Siegers stattfand, war Berlin Austragungsort des Gordon-Bennett-Cups 1908. Die Titelverteidigung gelang jedoch nicht, Erbslöh wurde im Ballon „Berlin“ mit seinem Begleiter Josef Sticker (geboren 1881) neunter. Eine weitere bemerkenswerte Langstreckenfahrt unternahm er 1909, sie führte von St. Moritz in der Schweiz über die Alpen nach Italien und anschließend über die Karawanken nach Ungarn.

Neben der praktischen Fliegerei interessierte sich Oskar Erbslöh ab 1908 zunehmend für technische Verbesserungen der Fahrzeuge. Hierbei beschäftigte ihn insbesondere die Planung eines motorgetriebenen Lenkballons; von dieser Frage ausgehend entwickelte er die Idee einer Luftschiffkonstruktion. Zur Umsetzung seines Vorhabens musste Erbslöh im Vorfeld die nötigen Strukturen schaffen. Am 12.12.1908 wurde in Düsseldorf die „Rheinisch-Westfälische Motorluftschiff-Gesellschaft e.V.“ gegründet, die den institutionellen Rahmen für das Projekt bot. Erbslöh, der den Vorsitz innehatte, hatte Geldgeber aus Berlin, Düsseldorf und Wuppertal gewinnen können. Als Vorsitzender der technischen Kommission fungierte Paul Meckel. Das technische Büro in Elberfeld begann umgehend mit Konstruktionsplänen für eine Luftschiffhalle und ein Luftschiff.

Bereits Anfang 1909 pachtete die Gesellschaft von der Stadt Leichlingen für zehn Jahre ein Grundstück für den Bau der Halle, schloss mit ihr einen Vertrag über die Versorgung durch ein Elektrowerk ab und begann mit der Errichtung. Gebaut wurde die Halle von der Düsseldorfer Firma C. vom Hövel. An den Baukosten in Höhe von 65.000 Reichsmark beteiligte sich das Deutsche Reich mit 16.000 Reichsmark und sicherte sich als Gegenleistung bei Bedarf die militärische Nutzung. Am 9.11.1909 wurde das Bauwerk als erste feststehende Luftschiffhalle Deutschlands eingeweiht.

Noch vor der endgültigen Fertigstellung der Halle waren die ersten Arbeiten an dem Luftschiff vorgenommen worden, so dass ab Oktober schon die ersten Flugversuche unter der Leitung Erbslöhs erfolgen konnten. Das nach dem so genannten unstarren System gebaute Luftschiff bestand aus einer Art vergrößerter Ballonhülle, welche auf ein Metallgerüst zur Versteifung verzichtete. Hierin unterschied sich Erbslöhs Konstruktion von den Zeppelin-Luftschiffen. Das Erbslöh-Luftschiff war dadurch leichter auf dem Landweg zu transportieren und mit geringerem Aufwand zu bauen, war jedoch kleiner und weniger tragfähig. Es maß etwa 53 Meter in der Länge und hatte einen Durchmesser von circa zehn Metern. An der Baumwollhülle war an Drahtseilen die Gondel befestigt, an deren Spitze ein Propeller mit einem 110 PS-Motor das Luftschiff antrieb und es auf 45 Stundenkilometer beschleunigen konnte. Gesteuert wurde durch ein Höhen- und Seitenleitwerk, Auf- und Abstieg wurde durch die jeweilige Verlagerung von Wasser aus Behältern an Bug und Heck der Gondel reguliert. Am 12.12.1909, ein Jahr nach Gründung der Gesellschaft, wurde das Luftschiff auf den Namen „Erbslöh“ getauft und unternahm eine Fahrt über Monheim, Neuss und Mönchengladbach, wobei es beschädigt wurde und per Bahn zurück nach Leichlingen transportiert werden musste.

Oskar Erbslöh überarbeitete und verbesserte die „Erbslöh“ in den folgenden Monaten. Erst Mitte 1910 kam es wieder zu Flügen. Nachdem die ersten Versuche allesamt erfolgreich gewesen waren, startete der Erbauer zusammen mit Max Otto Toelle (1878-1910), dem Ingenieuren Hans Leo Höpp, Rudolf Kranz und dem Techniker Joseph Spicks am 13. Juli zu einem weiteren Probeflug. Auf diesem Flug kam es zu einer Explosion des Wasserstoffs, welcher das Luftschiff trug, und die Gondel stürzte bei Pattscheid (heute Stadt Leverkusen) ab. Alle fünf Insassen kamen dabei ums Leben. Der Absturz des bereits zuvor landesweit bekannten Luftschiffs und des berühmten Luftfahrers Oskar Erbslöh zog ein großes mediales Echo nach sich.

1911 wurde in Leichlingen ein Gedenkstein für Oskar Erbslöh errichtet. Darüber hinaus tragen mehrere Straßen in rheinischen Städten seinen Namen und in Langenfeld ist die örtliche Luftsportgruppe nach ihm benannt.

Literatur

Eynern, Gustav von, Nachrichten über die Familie Erbslöh, Düsseldorf 1905.

Schröder, Erich, Oskar Erbslöh. Ein rheinischer Luftfahrt-Pionier, Köln 1997.

Stadt Leichlingen (Hg.), Rheinische Luftschifffahrtsgeschichte in Leichlingen. Eine Episode in Bildern, zur Erinnerung an den Absturz des Luftschiffes Erbslöh am 13. Juli 1910, Leichlingen 2010.

Oskar Erbslöh im Ballon, 1907. (Familienarchiv Erbslöh)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Kaltscheuer, Christoph, Oskar Erbslöh, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/oskar-erbsloeh-/DE-2086/lido/57c6a5365e3d77.14585497 (abgerufen am 19.04.2024)