Zu den Kapiteln

Schlagworte

Otto Schmidt betrieb Politik aus dem Gewissen heraus. Maßstab für sein Denken und Handeln waren die zehn Gebote. Mit dieser Haltung war er 1945 der Mann der Stunde, aus dem evangelischen Bereich eine christliche Partei mitzugründen und ihre geistigen Grundlagen zu schaffen. Später geriet er mit seiner Haltung in eine Minderheitsposition, die ihn aber nicht daran hinderte, weiter zu versuchen die deutsche Politik zu beeinflussen. In der Umwelt- und Steuerpolitik gelang es ihm, nachhaltige Wirkungen zu erzielen.

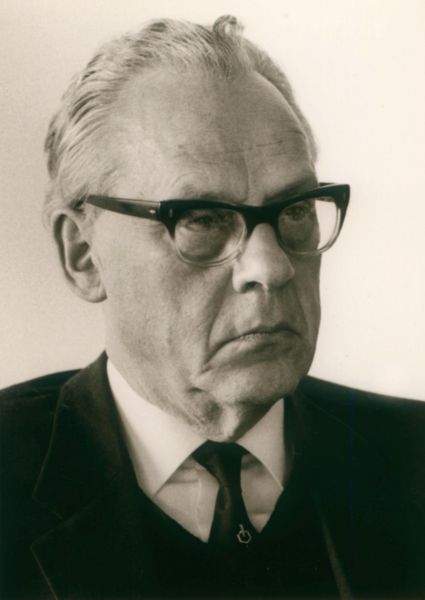

Otto Schmidt wurde am 1.8.1902 in Köln als zweites Kind und einziger Sohn in die Familie des Inhabers eines Verlages für Steuerrecht (Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln) geboren. Sein Vater, Dr. Otto Schmidt sen. (1866-1945), war ein sozialer Aufsteiger aus dem Oberbergischen, der erste aus der Familie, der eine akademische Ausbildung erreichte, die Mutter, Bertha Schmidt geborene Herbst (1876-1955), entstammte einer Kürschnerfamilie aus Bonn.

Der Sohn wuchs in einem konservativen, monarchisch gesinnten Elternhaus auf und verinnerlichte die bürgerlichen Tugenden von Pflichterfüllung, Sparsamkeit, Pünktlichkeit Fleiß, Autorität und Rechtschaffenheit. Nach dem Abitur auf dem Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Köln 1921 studierte er an den Universitäten Rostock, Leipzig, München und Köln Rechts-, Staats- und Volkswirtschaften. 1924 legte er an der Universität zu Köln das erste juristische Staatsexamen ab und wurde dort 1925 mit einer steuerrechtlichen Arbeit promoviert. Von 1929 bis 1944 war er Syndicus und Generalbevollmächtigter im Verlag seines Vaters, der juristische und steuerrechtliche Literatur und entsprechende Loseblattsammlungen verlegte. Nach der Zulassung als Rechtsanwalt 1930 praktizierte er, allerdings nur in geringem Maße. Nach dem Tod des Vaters 1945 führte er den Verlag als Haupt der Gesellschafter, während die operative Arbeit von Geschäftsführern, teilweise aus der Familie stammend, übernommen wurde.

1928 heiratete er Marie Knoch (1900-1975). Ihr Vater, ein promovierter Chemiker, arbeitete bei einer Versicherung, die Mutter führte eine Pension. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor.

Die Novemberrevolution 1918/1919 erschütterte die konservativen Anschauungen des Schülers und Studenten. Gegen den Willen des Vaters schloss er sich kurzzeitig revolutionär-pazifistischen Kreisen an und suchte den Aufbruch aus verkrusteten Strukturen in der evangelischen Studentenbewegung der Köngener. Die Ruhrbesetzung 1923 empörte ihn so, dass er ideologisch weit nach rechts wanderte bis in die Nähe des Nationalsozialismus.

Die Mitgliedschaft in der NSDAP beantragte er 1933, 1935 zog er den Aufnahmeantrag zurück. Mittlerweile war er von der Partei längst desillusioniert, schloss sich bereits 1934 der Bekennenden Kirche an und nahm an der Barmer Bekenntnissynode 1934 teil. Er verhielt sich abwartend-resistent, ohne aber in irgendeiner Weise dem Widerstand gegen das Regime nahe zu kommen. Erst 1944 musste er Kriegsdienst leisten, den er unbeschadet überstand.

Schnell aus der Kriegsgefangenschaft nach Wuppertal, seinem Wohnsitz seit 1943, entlassen, versuchte er einen geistigen Neubeginn auf dreierlei Art mitzugestalten. Zum einen beteiligte er sich an der Gründung des Wuppertaler „Bundes“, einer „Gesellschaft zur geistigen Erneuerung“. Zudem arbeitete er in der Bewegung der „Moralischen Aufrüstung“ mit. Diese Aktivitäten blieben aber zeitlich und inhaltlich beschränkt, sein Hauptaugenmerk galt der Begründung und geistigen Fundierung der sich im Rheinland bildenden CDP/CDU.

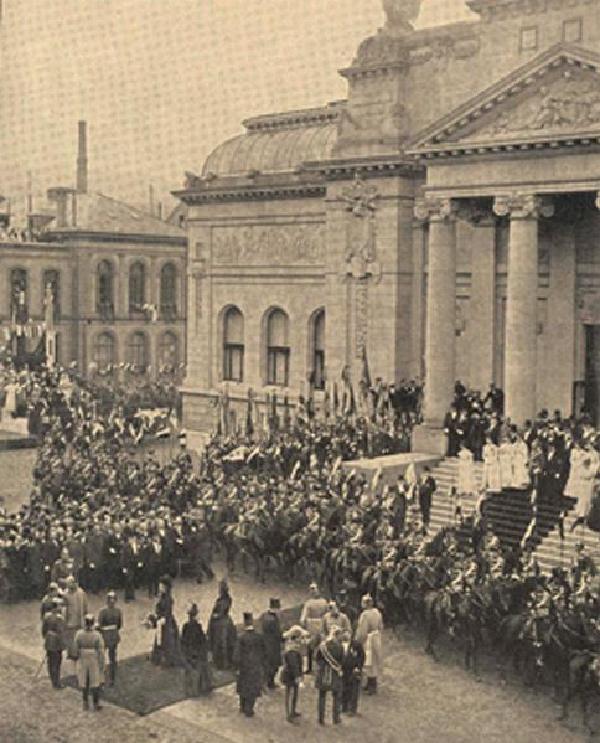

Er beteiligte sich führend an der Gründung dieser christlichen Partei, die mehr als eine bloße Fortsetzung der katholischen Zentrumspartei sein sollte. Am Gründungsparteitag der CDP Rheinland am 2.9.1945 in Köln nahm er teil und hielt eines der drei Grundsatzreferate. Kurz darauf bildete die Wuppertaler Parteigründung am 15.9.1945 ein Zentrum des evangelischen Flügels der CDU. Otto Schmidt wurde der erste Vorsitzende der Wuppertaler CDU. Neben Gustav Heinemann war er der führende Vertreter der evangelischen Parteimitglieder im Rheinland und erzielte als gefragter Redner auch überlokale Wirkung in der CDU Rheinland und darüber hinaus.

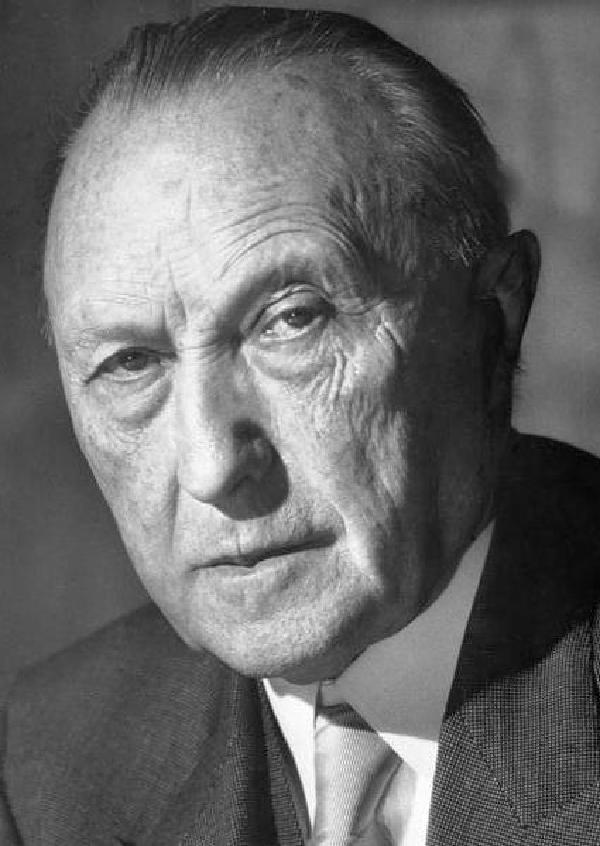

1946 kam es zu einem ernsten Konflikt mit Konrad Adenauer, der einen weniger christlich bestimmten, mehr pragmatisch-realpolitisch ausgerichteten Kurs der CDU befürwortete, der auch religiös weniger engagierte Menschen ansprechen sollte. In zahlreichen Briefen an Adenauer und in persönlichen Begegnungen konnte Schmidt seine Ansichten nicht durchsetzen, so dass er 1946 alle seine Parteiämter niederlegte und sogar einen Austritt aus der Partei erwog. Parteifreunde konnten ihn jedoch zu weiterer Mitarbeit bewegen, so dass er weiter großen Einfluss auf die Wuppertaler und die rheinische CDU ausübte. Mit Billigung Adenauers gründete er die Evangelische Tagung der CDU des Rheinlands, eine Vorform des Evangelischen Arbeitskreises. Hier versucht Schmidt weiterhin evangelisch fundierte Werte in der CDU zu verbreiten. Daneben galt seine Sorge auch immer der Sichtbarkeit der Evangelischen in der CDU, das heißt sie sollten entsprechend bei Ämtern berücksichtigt werden.

In der Wuppertaler Kommunalpolitik engagierte er sich erst ab 1948. Er kandidierte für die Stadtverordnetenversammlung, errang ein Mandat und wurde sogar von einer Koalition am 2.11.1948 zum Oberbürgermeister gewählt. Allerdings musste er nach einem Jahr dem Kandidaten der SPD weichen, da das Zentrum diesmal anders votierte.

Weitere Lehrjahre in der praktischen Politik ergaben sich für ihn, als er 1950 von Karl Arnold zum Minister für Wiederaufbau des Landes Nordrhein-Westfalen, später (1953) zusätzlich für Arbeit und Soziales berufen wurde. Damit besetzte er nach den Kriegszerstörungen ein Schlüsselressort für die Nachkriegszeit, denn Schmidt musste vor allem den Wohnungsbau vorantreiben. Das gelang ihm auch, in seiner Amtszeit wurden Hunderttausende von neuen Wohnungen gebaut. Der wirtschaftsliberale Schmidt plädierte langfristig für eine Aufhebung der Wohnungsbewirtschaftung und plädierte für eine Freigabe der Altbaumieten, um Spielräume für Investitionen und Reparaturen zu schaffen. Als sozialen Ausgleich führte er in NRW einen Mietzuschuss für wirtschaftlich Schwache, zunächst Kinderreiche, ein.

1954 errang er ein Landtagsmandat direkt im Rheinisch-Bergischen Kreis. Sein Ministeramt konnte er aber nicht fortsetzen, da der neue Koalitionspartner FDP es beanspruchte. Als Abgeordneter widmete sich Schmidt neuen Fragen: der Raumpolitik und der Luftreinhaltung. Hier konnte er einige Erfolge erzielen. Auch eine solide Finanz- und Haushaltspolitik mahnte er immer wieder an. Hier profitierte er von seinen beruflichen Kenntnissen des Steuerrechts. Daneben war er oft gefordert als Redner für „Grundsätzliches“ und ethische Fragen der Politik.

1957 kandidierte er erfolgreich an seinem Wohnsitz Wuppertal für ein Bundestagsmandat, das er bis zu seinem freiwilligen Rückzug aus der Politik 1972 innehatte. Nach seinem Wohnsitz wurde er unter dem Namen Schmidt-Wuppertal bekannt. Als „Vorderbänkler“ war er einer der profiliertesten Abgeordneten des Parlaments, dem zahlreiche wichtige Ämter anvertraut wurden. So war er 1958-1969 der vom Bundestag gewählte Vorsitzende des Vermittlungsausschusses, der zwischen Bund und Ländern strittige Gesetze berät und einen Kompromiss finden soll. Hier war sein Talent zum parteiübergreifenden Ausgleich und der fairen Führung des Ausschusses in vielen Fällen erfolgreich.

Als Vorsitzender des Finanzausschusses (1961-1972) hatte er einen großen Anteil daran, die Einführung der Mehrwertsteuer über alle parlamentarischen Klippen hinweg zu einem erfolgreichen Ende zu führen, so dass er von vielen als der „Vater der Mehrwertsteuer“ bezeichnet wird. Auch bei der Finanzverfassungsreform von 1969 war der Vorsitzende des Finanzausschusses führend beteiligt. Das Stabilitätsgesetz 1967 lehnte er als einziger von allen Bundestagsabgeordneten ab, indem er sich der Stimme enthielt.

Während sein Engagement in der Finanz- und Steuerpolitik seiner Ausbildung und seiner Tätigkeit im väterlichen Verlag entsprach, entdeckte er die Umweltpolitik für sich schon als Landtagsabgeordneter, als er für reine Luft im Ruhrgebiet kämpfte. 1957 wurde der frischgebackene Bundestagsabgeordnete zum Vorsitzenden der Interparlamentarischen Arbeitsgemeinschaft gewählt. Diese war ein 1953 gegründeter Zusammenschluss von Landes- und Bundespolitikern, die, vom Naturschutz ausgehend, zunehmend eine Agenda des Umweltschutzes in Deutschland betrieb. Hier konnte Schmidt mit Hilfe überparteilicher Bündnisse und Anträge („Schmidt und Genossen“) viele Gesetze der Luft- und Wasserreinhaltung, des Lärmschutzes, der Abfallbeseitigung und zur Kernenergie einbringen und durchsetzen. Auch die Raumplanung interessierte ihn seit seiner Zeit als Wiederaufbauminister, er fürchtete, dass der Wiederaufbau nach dem Krieg zu planlos und provisorisch durchgeführt worden war und plädierte für behutsame Korrekturen.

In der CDU gehörte er zum liberalen Flügel; als überzeugter Anhänger der Marktwirtschaft tendierte er immer zum Bündnis mit der FDP und beförderte die Wahl Ludwig Erhards (1897-1977) zum Kanzler 1963. Er war überzeugt davon, dass Pluralismus in der Politik ein wertvoller Grundsatz war. Der „Außenseite“ der Politik, dem „Verkaufen“ von Zielen und Maßnahmen stand er recht kritisch gegenüber; ihm ging es immer um die „Sache“, obwohl er seinen Wert als Politiker durchaus hoch einschätzte und das auch deutlich kommunizierte. In der Zusammenarbeit mit der SPD in der Großen Koalition (1966-1969) sah er bei aller politischen Gegnerschaft Vorteile, weil durch die große Mehrheit auch schwierige politische Aufgaben wie der Länderfinanzausgleich bewältigt werden konnten.

In Fragen der Kunst stand er dem liberalen Lager nahe, wenn sich in der CDU Wünsche nach Verboten oder Einschränkungen erhoben. Er selbst sammelte moderne Kunst, las zeitgenössische Literatur, und im Alter begann er sogar selbst zu malen. Er reiste gern und veröffentlichte seine Erlebnisse und Erfahrungen in zahlreichen Büchern.

Als frommer evangelischer Christ versuchte er, wenn auch weniger intensiv als in der Nachkriegszeit, ein starkes christliches Profil der CDU zu bewahren. Der geschickt argumentierende Redner wurde zu vielen Gelegenheiten gebeten, Grundsätzliches zur Politik aus dem Geist des Christentums zu erörtern. Viele seiner Reden und Vorträge konnte er in der Zeitschrift „Evangelische Verantwortung“ abdrucken lassen. So wurde er im Laufe der Zeit zu einem gefragten Jubiläumsredner, der aus eigenem Erleben die Frühzeit der CDU evozieren konnte.

1972 verzichtete er auf eine weitere Kandidatur für den Bundestag. Hinsichtlich seiner Nachfolge als Bundestagsabgeordneter gestaltete sich sein Abgang aus der Politik auf kommunaler Ebene kontrovers. Hier konnte Schmidt, der nicht frei von autoritären Zügen war, nur mit Mühe den gewünschten Nachfolger durchsetzen.

Seinen Wohnsitz verlagerte er von Wuppertal nach Rolandseck gegenüber dem Künstlerbahnhof (Stadt Remagen), den er maßgeblich förderte. Seine letzten Jahre widmete er seinen literarischen und künstlerischen Neigungen, soweit es seine Parkinson-Erkrankung zuließ. Er starb am 12.12.1984 in Sinzig.

Mit Otto Schmidt verließ ein Politiker der ersten Generation der Nachkriegspolitiker die Bühne, die aus dem Erleben der deutschen Geschichte vom Kaiserreich bis zur Diktatur geprägt waren. Erst in der Lebensmitte gelangten sie zur Politik. Auch Schmidt hatte viele Brüche und Neuanfänge durchlebt, so dass er als gereifter Mensch in die Politik kam. Wirtschaftlich unabhängig lebte er dann für die Politik, nicht von ihr. Neben der religiösen Begründung von Politik widmete er sich zunehmend der Finanz- und Umweltpolitik, die relativ unabhängig von christlicher Ethik betrieben werden konnte.

Otto Schmidt wurden bedeutende Ehrungen zuteil: 1962 wurde ihm das große Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband verliehen, 1968 das Große Goldene Ehrenzeichen mit Stern für die Verdienste um die Republik Österreich, 1979 der Ehrenring der Stadt Wuppertal.

Schriften (Auswahl)

Christlicher Realismus – Ein Versuch zu sozialwissenschaftlicher Neuordnung. Bergisch Gladbach o.J. [1945/46]

Unsere kommunalpolitische Verantwortung. Von Minister a.D. Dr. Otto Schmidt, Wuppertal, als Referat gehalten bei der Delegiertenversammlung der KPV Nordrhein-Westfalen in Essen, Recklinghausen 1956.

Impressionen einer Südostasienreise: Indien, Neapel, Singapur, Indonesien, Bali, Thailand, notiert – diktiert – redigiert, Köln 1972.

Anspruch und Antwort. Gedanken zur Geschichte der Christlich Demokratischen Union Rheinland. Festvortrag, gehalten am 5. Sept. 1975 zur Erinnerung an die Gründung der rheinischen CDU vor 30 Jahren in Köln, Köln 1975.

Zwischen Woge und Wind. Eine Auswahl von Gedichten 1966–1976, Köln 1976.

Literatur

Wolff, Heinz, Otto Schmidt, in: Wuppertaler Biographien 16 (1987), S. 70-78.

Herbers, Winfried, Der CDU-Politiker Otto Schmidt (1902-1984). Zwischen religiöser Motivation und Sachpolitik, Düsseldorf 2020.

Herbers, Winfried, Otto Schmidt – Der erste „Grüne“ Wuppertals? Verwalter der Notsituation – Wiederaufbauminister – Raumplaner – Umweltpolitiker, in: Geschichte im Wuppertal 25 (2016), S. 80-97.

Online

Wambach, Kim, Otto Schmidt, in: Geschichte der CDU/Personen [Online]

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Herbers, Winfried, Otto Schmidt, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/otto-schmidt/DE-2086/lido/635a41752dadb8.57493085 (abgerufen am 24.04.2024)