Zu den Kapiteln

Schlagworte

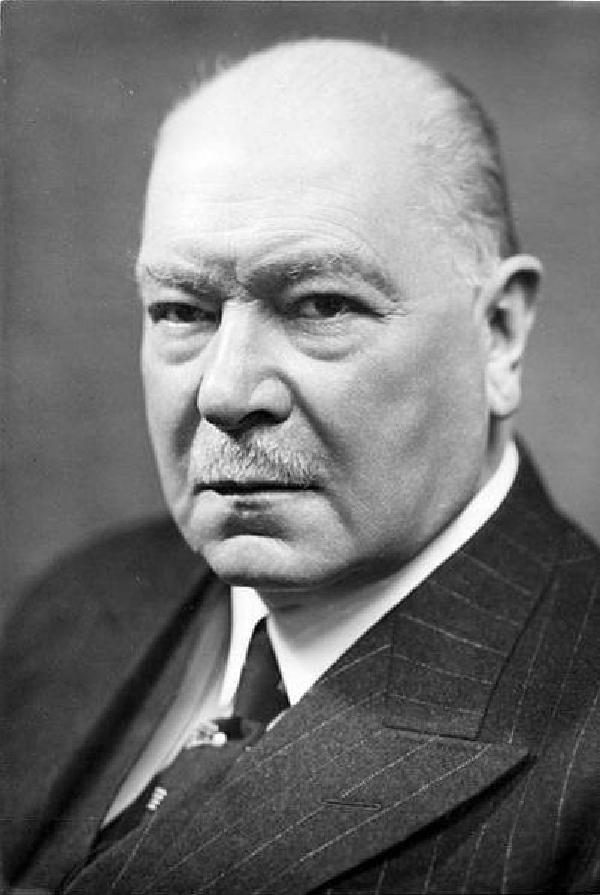

Paul Freiherr von Eltz-Rübenach galt bereits vor dem Ersten Weltkrieg als ein international renommierter Fachmann für das Eisenbahnwesen. Seit 1932 war er als Reichsminister für die Ressorts Verkehr und Post zuständig und übte dieses Amt auch während der ersten vier Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft aus. 1937 trat er wegen der antichristlichen Politik der Nationalsozialisten von seinen Ämtern zurück.

Paul Freiherr von Eltz-Rübenach kam am 9.2.1875 auf Burg Wahn bei Köln zur Welt. Seine Eltern, Kuno Freiherr von Eltz-Rübenach (1832-1889) und Hugoline, geborene Gräfin zu Eltz (1849-1935), gehörten der mittelrheinischen Reichsritterschaft an. Neben seiner engen Bindung zum Elternhaus und der späteren Liebe zum Eisenbahnwesen sollte auch der Glaube, vermittelt durch eine streng katholische Erziehung, zu einem zentralen Bestandteil seines Lebens werden. 1888 trat er in die rheinische Ritterakademie Bedburg ein, blieb dort jedoch nur einige Monate und wechselte dann auf das humanistische Gymnasium in Siegburg. Nachdem er 1894 die Reifeprüfung abgelegt hatte, arbeitete er für kurze Zeit in der Eisenbahnwerkstatt in Saarbrücken und begann daraufhin ein Maschinenbaustudium in Aachen. Am 13.12.1902 legte Eltz-Rübenach seine erste Hauptprüfung mit guten Erfolg ab, drei Jahre später folgte die zweite Hauptprüfung, die er ebenfalls mit einem gutem Ergebnis abschloss.

Nach einer kurzen Episode ab 1902 als Regierungsbauführer bei der Eisenbahndirektion Münster wurde er 1909 in das preußische Eisenbahnzentralamt nach Berlin versetzt. Von Mai 1911 bis Ende November 1914 arbeitete der Freiherr als Sachverständiger im New Yorker Generalkonsulat. Er berichtete seinen Vorgesetzten in Deutschland von neuen Techniken und warb für das elektrische System des amerikanischen Schienenverkehrs. Auf diese Weise fanden bereits vor dem Ersten Weltkrieg Elektrifizierung und Luftdruckbremse Eingang in den deutschen Bahnbetrieb.

Im Sommer 1915 sollte er als deutscher Vertreter bei der in Berlin geplanten Tagung des Internationalen Eisenbahn- Kongressverbandes tätig werden, der jedoch wegen des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges nicht mehr stattfand. Wieder zurück in Deutschland trat Eltz-Rübenach in seinen alten Arbeitsbereich „Bremswesen" ein. 1917 war er Hauptmann im Großen Hauptquartier, wo er auch zu Sonderaufgaben herangezogen wurde. So gehörte er zu der Waffenstillstandsdelegation, die 1917 den Frieden von Brest-Litowsk aushandelte.

Im Frühjahr 1919, als die Oberste Heeresleitung aufgelöst wurde, kehrte Eltz-Rübenach hoch dekoriert in das Zivilleben zurück: Er hatte neben dem Eisernen Kreuz 1. und 2. Klasse bayerische, österreichisch-ungarische, bulgarische und türkische Auszeichnungen erhalten und bekam außerdem das Recht, den Namen des Generalfeldmarschalls und späteren Reichspräsidenten Paul von Hindenburg (1847-1934, Amtszeit 1925-1934) auf dem Gefäß seines Säbels zu führen.

Nach dem Krieg wurde Eltz-Rübenach erneut Mitarbeiter des Eisenbahnzentralamtes in Berlin. 1921 bekam er den Posten eines Oberregierungsbaurats der Reichsbahnverwaltung zugewiesen. Im selben Jahr heiratete er die damals 27-jährige Marion von Hutier (1893-1980), die Tochter des preußischen Infanteriegenerals Oskar von Hutier (1857-1935). Eltz-Rübenach führte eine harmonische Ehe und war für seine sechs Kinder Marion, Kuno, Ludwine, Stephanie, Marie Antoinette und Hugoline ein treusorgender Familienvater. Am 8.7.1924 wurde er zum Präsidenten der Reichsbahndirektion in Karlsruhe ernannt. Dort hatte er vor allem mit den Kriegsentschädigungen zu tun, da die Reichsbahn nach den Bestimmungen des Versailler Vertrages als Pfand in die Reparationszahlungen miteinbezogen war.

Als Franz von Papen (1879-1969, Amtszeit als Reichskanzler 1932), unterstützt durch den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, am 1.7.1932 ein Kabinett der „nationalen Konzentration" zusammenstellte, sollte Eltz-Rübenach das Amt des Reichsministers für Post und Verkehr erhalten. Der Freiherr widersetzte sich anfangs, hatte er doch rund drei Jahrzehnte der preußischen Staatsbahn und späteren Reichsbahn gedient und sich in seinem letzten Aufenthaltsort, in Karlsruhe, heimisch gefühlt. Doch als Hindenburg Eltz-Rübenach ausrichten ließ, dass er den Posten als treuer Beamter gar nicht ablehnen könne, wagte er den Schritt in das so genannte „Kabinett der Barone".

Paul Freiherr von Eltz-Rübenach, der kein Anhänger der Weimarer Republik, sondern ein Befürworter der Monarchie beziehungsweise des Ständestaates war, blieb auch nach der Machtergreifung der NSDAP am 30.1.1933 im Kabinett des neuen Reichskanzlers Adolf Hitler (1889-1945, Amtszeit 1933-1945) Minister für Verkehr und Post. Er machte sich für eine straff organisierte Verwaltung beider Aufgabenfelder stark, konnte sich mit dieser Forderung jedoch nicht durchsetzen. Die Politik Hitlers bewirkte im Gegenteil ein verstärktes Auseinanderdriften der Reichsverwaltung in Sonderbehörden. So fielen auch die beiden Bereiche Luftfahrt und Autobahnbau, welche für Hitlers weitere Pläne von großer Bedeutung waren, in die Hände von Hermann Göring (1893-1946) und Fritz Todt (1891-1942), die im Gegensatz zu Eltz-Rübenach auch in ideologischer Hinsicht als zuverlässige Gewährsleute galten. Auf die Fachkompetenz des parteilosen Freiherrn wollte Hitler dennoch nicht verzichten.

Für Eltz-Rübenach waren die Einschnitte in seinen Kompetenzbereich zwar schmerzlich, doch zeigte er sich mit der politischen Wende in Deutschland zunächst zufrieden, da es sich für ihn in Richtung eines christlichen Staates – nicht zuletzt durch den Abschluss des Reichskonkordats 1933 – zu entwickeln schien. Erste Zweifel über das Zustandekommen einer Annäherung von Kirche und Nationalsozialismus kamen Eltz-Rübenach im Juni 1934, nachdem einige Mitglieder der SA-Führung und oppositionelle Politiker, unter ihnen aus Eltz-Rübenachs Ministerium der Düsseldorfer Jurist und Widerstandskämpfer Erich Klausener, im so genannten „Röhmputsch" ermordet worden waren. Diese Mordaktionen, die sich landesweit ausbreiteten, riefen bei dem Rechtskatholiken Entsetzen hervor. Zu einem Bruch mit Hitler kam es jedoch noch nicht. Vielmehr hielt Eltz-Rübenach an seiner Überzeugung fest, Hitler könne Kirche und Staat auf einen gemeinsamen Kurs bringen.

Als Verkehrsminister gelang es ihm, die internationale Gleichberechtigung des deutschen Verkehrswesens wiederherzustellen. Ein weiteres Hauptanliegen betraf die grundlegenden Reform des Reichsverkehrswesens, die am Widerstand Hitlers scheiterte, sowie eine Stärkung des Schienenverkehrs gegenüber dem von den Nationalsozialisten forcierten Autobahnbau, dem er aus Gründen der Rentabilität ablehnend gegenüberstand. Im Ressort Post- und Fernmeldewesen setzte der Freiherr unter anderem die Aufhebung des Reichspostfinanzgesetzes von 1924 durch, schuf einen Postbeirat, ließ Verkehrs- und Betriebsverbesserungen durchführen und die separaten Poststaatsverträge mit Bayern und Württemberg auslaufen.

Ab Mitte der 1930er Jahre nahmen die Spannungen zwischen der katholischen Kirche und dem NS-Regime zu. Die antikonfessionelle Politik der Nationalsozialisten zielte, unter Missachtung der Verfassung und des Reichskonkordats, darauf ab, ihren totalitären Anspruch auch in Glaubensfragen durchzusetzen und die Kirchen aus dem gesellschaftlichen Leben zu verdrängen.

Bei der Verleihung eines Ehrenpreises für das Nationalsozialistische Kraftfahrtkorps (NSKK) 1936 handelte sich Eltz-Rübenach seitens der SS-Zeitschrift „Das Schwarze Korps" heftige Kritik ein: Er überreichte eine Statue, die den Namen „Christophorus" trug, eines Schutzpatrons der katholischen Kirche. In einem verachtenden Artikel warf man Eltz-Rübenach vor, religiöses Brauchtum zu fördern. Daraufhin wandte er sich mit einem Beschwerde-Brief an Himmler – allerdings ohne jeglichen Erfolg.

Im November 1936 bahnte sich der nächste Schlag der Nationalsozialisten gegen Kirche und Konkordat an. Das Gesetz über die Hitlerjugend, welches den konfessionellen Verbänden jede Betätigungsmöglichkeit nahm, wurde verabschiedet. Für den überzeugten Katholiken Eltz-Rübenach war dies Anlass, Hitler nach den wirklichen Absichten seiner Politik zu befragen, und so bekam er am 27.11.1936 eine zweistündige Audienz gewährt. Eltz-Rübenach erklärte Hitler, dass er das geplante Gesetz zur Hitlerjugend nicht gutheißen könne. Dieser hielt am Ziel der völligen Gleichschaltung der Jugend fest und ließ Eltz-Rübenach deutlich erkennen, dass er es auch ohne kirchliche Unterstützung durchsetzen werde. Eltz-Rübenach war entsetzt, hatte er doch vorher immer zu Hitler gestanden und dessen Politik verteidigt. In der Kabinettssitzung vom 1.12.1936 trug Hitler seine Überlegungen zum Gesetz der Hitlerjugend wie in dem Gespräch mit Eltz-Rübenach formuliert aus.

Im Januar 1937 sah Hitler vor, die bis dahin noch nicht zur NSDAP gehörenden Kabinettsmitglieder in die Partei aufzunehmen, um eine Homogenität der Regierung herzustellen. Außerdem wollte Hitler denjenigen, die das goldene Parteiabzeichen noch nicht besaßen, dieses als eine besondere Auszeichnung verleihen. Eltz-Rübenach war bewusst, dass nun ein Bruch mit Hitler unumgänglich war. Im Vorfeld der Verleihung des Parteiabzeichens knüpfte er das Entgegennehmen des Abzeichens an eine Bedingung: Hitler solle den Kampf gegen die Kirche öffentlich verurteilen. Als Hitler dies ablehnte, bat Eltz-Rübenach um seine Entlassung. Anschließend zog er sich nach Linz am Rhein zurück. Von nun an war er stets ein Kritiker des Nationalsozialismus und der Regierungspolitik.

1940 sperrte man ihm ohne ein Rechtsverfahren alle Versorgungsgelder, woraufhin die Familie Eltz-Rübenach auf Spenden angewiesen war. Erst nach acht Monaten bewilligte Hitler aus einer Laune heraus die Fortsetzung der Pensionszahlungen. Einen letzten Schicksalsschlag traf den Freiherrn im Mai 1942, als er die Nachricht vom Tod seines einzigen Sohnes Kuno an der Ostfront erhielt.

Paul Freiherr von Eltz-Rübenach starb am 25.8.1943 an einer chronischen Nierenerkrankung. 1958 überführte man seine sterblichen Überreste vom Linzer Waldfriedhof nach Porz-Wahn, wo er heute in der Familiengruft ruht.

Literatur

Huck, Jürgen, Paul Freiherr von Eltz-Rübenach (1875-1943), in: Rheinische Lebensbilder 2 (1966), S. 257-274.

Küppers, Heinrich, Ein rheinisches Schicksal zwischen Demokratie und Diktatur. Paul Freiherr von Eltz-Rübenach (1876-1943), in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 19 (1993), S. 493-516.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Budde, Anna, Peter Paul Raimund Freiherr von Eltz-Rübenach, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/peter-paul-raimund-freiherr-von-eltz-ruebenach/DE-2086/lido/57c6a31620ab00.28222287 (abgerufen am 25.04.2024)