Zu den Kapiteln

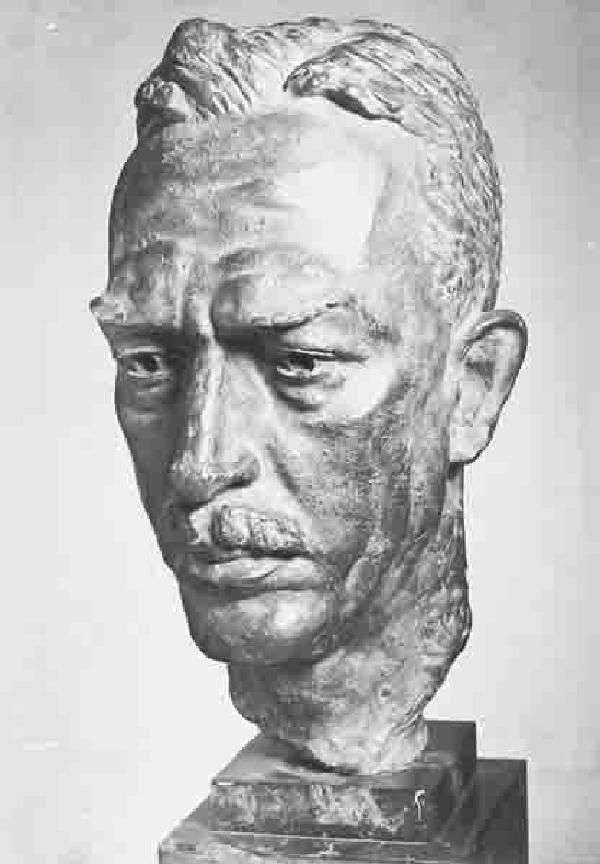

Robert Gerling war der prägendste deutsche Versicherungsunternehmer im frühen 20. Jahrhundert.

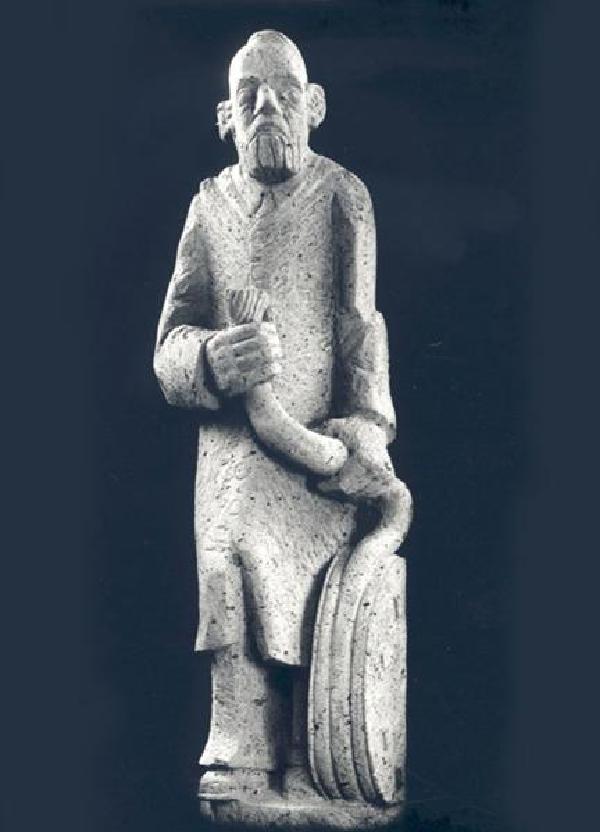

Robert Gerling wurde am 13.8.1878 als viertes Kind von Robert (1847–1934) und Anna Gerling (1850–1938), geborene Fromm, in Elberfeld (heute Stadt Wuppertal) geboren. Er hatte sechs Geschwister. Robert Gerlings Großvater betrieb im bergischen Industriegebiet eine Knopffabrik, sein Vater arbeitete als Vertreter für das Familienunternehmen sowie zeitgleich für eine Kölner Textilfirma. Die Familie lebte in Köln, wo Robert Gerling bis zu seinem 14. Lebensjahr die Realschule besuchte. 1892 begann er eine fast dreijährige Lehre bei der Kölner Versicherungsagentur C. Mihr & Co, mit dessen Inhaber sein Vater befreundet war.

Die deutsche Versicherungswirtschaft stand zu diesem Zeitpunkt am Beginn einer vorher nicht erreichten Blütezeit. Innerhalb weniger Jahrzehnte hatten sich kleine Versicherungsagenturen zu großen Unternehmen entwickelt. Neben den klassischen Versicherungszweigen der Feuer-, Transport- und Lebensversicherung bestanden bereits um die Jahrhundertwende nahezu alle modernen Versicherungssparten. Für den Versicherungsunternehmer ging es insbesondere darum, auf die immer diversifizierteren Ansprüche, insbesondere der Privatwirtschaft, einzugehen und einen ausreichenden und zweckentsprechenden Versicherungsschutz anzubieten. Robert Gerling gelang es wie keinem zweiten zu seiner Zeit, diese Chancen der fortschreitenden Industrialisierung zu nutzen.

Nachdem er zunächst bis 1895 als kaufmännischer Gehilfe für seine Ausbildungsfirma gearbeitet hatte, wechselte er 1896 für zwei Jahre zu der 1879 gegründeten Mannheimer Versicherungsgesellschaft, die Ende des 19. Jahrhunderts zu den größten Transportversicherern zählte und zeitweilig unter allen im Auslandsgeschäft tätigen deutschen Versicherungsgesellschaften führend war.

Zwar arbeitete Robert Gerling durchaus erfolgreich und zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten, sein Ziel jedoch war die berufliche Unabhängigkeit. Das Geschehen auf dem Versicherungsmarkt – vor allem im wichtigsten Versicherungszweig der Feuerversicherung – wurde freilich um die Wende zum 20. Jahrhundert vom so genannten „Feuersyndikat“ diktiert. Da man im Hinblick auf die schnell wachsenden neuen Industrien (chemische Industrie und Elektrotechnik) keine Erfahrungswerte in der Risikoabschätzung hatte, erlitten in der Großindustrie sowohl Erst- als auch Rückversicherer während der 1890er Jahre enorme Verluste.

In der Folge entwickelte sich aus Preisabsprachen ein umfassendes und funktionsfähiges Kartell der Feuerversicherer: Durch die Anhebung der Prämien erzielten einzelne industrielle Feuerversicherer enorme Gewinne, so dass die Gesellschaften an dem Kartellgedanken auch dann noch festhielten, als die Krise der Branche 1904/1905 überwunden war. Für bestimmte schadensintensive Branchen wurden Minimaltarife festgesetzt, für andere Risiken galt das Verbot der Prämienunterschreitung. Zudem wurden die Industriellen gezwungen, vorbeugende Brandschutzvorrichtungen zu installieren, die von den Versicherern regelmäßig kontrolliert wurden. Die Flut von Vorschriften mündete in eine bisher unbekannte Bürokratisierung, der sich insbesondere kleine und mittelständische Unternehmer nicht gewachsen sahen.

Vor diesem Hintergrund gründete 1904 Robert Gerling in Köln das „Bureau für Versicherungswesen Robert Gerling & Compagnie m. b. H.“ zur Vermittlung von Versicherungen aller Art. Da das neue GmbH-Gesetz vom 20.5.1898 ein Stammkapital von mindestens 20.000 Mark vorschrieb, Robert Gerlings Ersparnisse jedoch nicht ausreichten, nahm er den Wäschefabrikanten und Bekannten der Familie, Wilhelm Marum, als Teilhaber auf. In der eingehenden Kundenberatung, einer Senkung der Prämien sowie einer schnellen und kulanten Schadensregulierung erkannte er eine Marktlücke, die das Syndikat als unbedeutend eingeschätzt hatte. Dem Syndikat trat er formal nicht bei, hielt sich allerdings in einigen Punkten an die Bestimmungen des Kartells. Die Beratung der Versicherungsnehmer übernahm der ebenfalls 1904 von Robert Gerling und sechs Geschäftsfreunden gegründete „Rheinische-Versicherten-Verband“. Gerling verfolgte mit dieser Gründung freilich nicht nur den Zweck, einen Schutzverband für die Versicherten zu schaffen, sondern er wollte auf diesem Weg seiner Firma den Abschluss von Versicherungsverträgen vermitteln. Der Verband wurde per Vertrag verpflichtet, alle Versicherungsabschlüsse seiner Mitglieder an Gerling weiterzuleiten, der sich wiederum dafür einzusetzen hatte, eine günstigere und individuell zugeschnittene Police zu vermitteln. Die Verbandsmitglieder konnten ihre Policen von Gerling kostenlos prüfen lassen; der Verband half ihnen zudem mit Auskünften in Schadensfällen und Rechtsfragen. Gerling wiederum erlangte auf diesem Weg Informationen über die Versicherungsbedingungen und Ablauftermine und konnte sich frühzeitig darum bemühen, die Versicherungsunternehmer bei den Gesellschaften unterzubringen, die ihm Rabatte gewährten. Für den Erfolg dieser Gründung sprechen die Mitgliederzahlen des Verbandes, die von 17 im Jahr 1904 auf 2.878 vier Jahre später anstiegen und der finanzielle Aufschwung des Gerlingschen Versicherungsbüros, das bereits im zweiten Jahr seiner Existenz die Verlustzone verließ.

Um seinen Kundenkreis, der hauptsächlich aus kleineren Betrieben, Einzelhandelsgeschäften und selbständigen Kaufleuten bestand, um größere Industrieunternehmen zu erweitern, gründete Robert Gerling 1907 mit drei weiteren Gesellschaftern die „Gesellschaft für Versicherungs-Vermittlung m. B. H.“. Um die Konfrontation mit dem Syndikat zu vermeiden, strebte Gerling keine Prämienunterbietung an, nahm aber als Teilhaber nur Industrielle auf, die alle ihre Versicherungen zur Vermittlung an die von Gerling gegründete Gesellschaft abgaben. Die Geschäftsanteile mussten in einem genauen Verhältnis zu den eingebrachten Versicherungssummen stehen. Als Dividende auf das eingebrachte Kapital erhielten die Gesellschafter den aus der Vermittlung der Versicherungen erzielten Gewinn. Der Erfolg dieses Systems, das in der Kapitalverflechtung zwischen Versicherer und Versicherten bestand, wird zum einen aus der hohen Dividende von 30 Prozent, zum anderen daraus ersichtlich, dass das Stammkapital von 40.000 Mark 1907 auf 500.000 Mark 1911 wuchs und der Gesellschaft schließlich 50 Industrielle angehörten.

Das „System Gerling“ stieß freilich auf die Kritik des so genannten „Feuersyndikats“, das die Geschäftspraktiken Gerlings als verschleierte Abgabe der Provision an die Versicherten kritisierte. In der Folge lehnten die Mitgliedsgesellschaften Anträge, die von Gerling vermittelt wurden, ab. Als der Boykott des Syndikats Wirkung zeigte, gründete Gerling 1909 mit einem Grundkapital von fünf Millionen Mark die „Rheinische Feuerversicherungs-Aktiengesellschaft“ – er agierte also nicht länger als Vermittler von Versicherungsverträgen an fremde Gesellschaften, sondern übernahm die Versicherungsverträge als Direktversicherer selbst. Er trat damit in direkten Kontakt mit der Wirtschaft und baute ein enges Vertrauensverhältnis zu seinen Kunden auf.

Finanziert wurde die Unternehmung von den industriellen Großkunden, die die Aktien der neuen Gesellschaft zeichneten. Probleme entstanden, als Strohmänner und Mitglieder des Syndikats im großen Stil Aktien zeichneten und Gerling auf der ersten Generalversammlung nur in den Aufsichtsrat gewählt wurde. Die in der Folge betriebene kostenintensive Verwaltung und der flächendeckende Aufbau von Generalagenturen, die sich erst nach Jahren rentierten, führten nicht nur dazu, dass die Rheinfeuer Verluste schrieb, sondern dieses ineffiziente Geschäftsmodell widersprach auch den Vorstellungen Robert Gerlings, der um seine Reputation fürchtete.

Ein Jahr später gründete er daher die als Rückversicherung konzipierte „Kronprinz Versicherungs-Aktiengesellschaft“, deren Aktien nur von Gerling-freundlichen Stammkunden aus seiner Zeit als Vermittler gezeichnet wurden. Alleiniger Direktor der Gesellschaft wurde Robert Gerling. Nachdem es ihm gelungen war, unter der Hand die Aktienmehrheit der Rheinfeuer zu erwerben, wurde Gerling auch hier in den Vorstand berufen und erreichte, dass beide Gesellschaften denselben Aufsichtsrat erhielten und mit Wirkung vom 1.1.1912 eine Interessen- und Betriebsgemeinschaft unter solidarischer Haftung eingingen. Diese Gegenverzahnung bildete die Grundlage des späteren Gerling-Konzerns und ermöglichte es Gerling in der Folge, die Geschäftskosten drastisch zu senken. Er agierte nun gleichzeitig als Makler, Direkt- und Rückversicherer. Gerling hatte allerdings damit zu kämpfen, dass er in der Versicherungslandschaft als Außenseiter galt und die Rückversicherungsgesellschaften ihm unter dem Druck des Syndikates die Rückversicherung verweigerten. Gerling griff zunächst auf ausländische Rückversicherer zurück und gründete, nachdem ihm diese Möglichkeit im Ersten Weltkrieg sukzessive genommen wurde, 1917 mit einem Grundkapital von drei Millionen Mark die „Rheinische Versicherungsbank“. Im Februar 1918 errichtete er zudem eine dritte direkt arbeitende Sachversicherungsgesellschaft: die „Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft“, die er 1923 in „Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft“ umbenannte. Die neu gegründete Gesellschaft übernahm außer der Feuerversicherung nun auch alle anderen für die Industrie einschlägigen Sparten (Transport-, Unfall-, Haftpflichtversicherung usw.). Gerling hielt an seinen Unternehmen zu diesem Zeitpunkt 28 Millionen Mark, von denen er sieben Millionen Mark eingezahlt hatte.

Um die bestehende Interessen- und Betriebsgemeinschaft sowie die drei Sachversicherungsgesellschaften unter einer Dachgesellschaft zusammenzufassen, gründete Robert Gerling 1920 die „Rheinische Versicherungs-Gruppe Aktiengesellschaft“, die später unter „Gerling-Konzern Rheinische Versicherungs-Gruppe Aktiengesellschaft“ firmierte. Das voll eingezahlte Aktienkapital in Höhe von einer Million Mark hielt Robert Gerling allein. Mit Hilfe dieser Gründung errichtete er in ganz Deutschland insgesamt 15 regionale Sachversicherungsgesellschaften sowie zahlreiche lokale Vermittlungsgesellschaften. Gerling zielte damit freilich nicht nur auf eine über das Rheinland hinausreichende, flächendeckende Werbung und Aquisition, sondern streute auch die Geschäftsrisiken. 1922/1923 gliederte er dem Konzern schließlich eine Lebens- und eine Rückversicherungsgesellschaft sowie verschiedene Spezialgesellschaften für einzelne Industrie- und Wirtschaftszweige an. Damit war Gerling in der Lage, in allen Sparten einen umfassenden Versicherungsschutz anzubieten sowie unabhängig von fremden Gesellschaften zu agieren.

Da Gerling den Rückhalt der Industrie hatte und Großunternehmen wie Bayer und Krupp als Alleinversicherer betreute, überstand er die Inflation ohne finanzielle Verluste – vielmehr übernahm er während der Inflationsjahre noch drei etablierte Versicherungsgesellschaften, die Anlehnung an den Gerling-Konzern suchten, und weitete seine Tätigkeit auf die Schweiz und die Niederlande aus. 1925 führte er die Auslandsreise-Versicherung, drei Jahre später die Hausratversicherung auf Lebenszeit mit einmaliger Prämienzahlung ein; mit beiden Neuschöpfungen erzielte er bedeutende Erfolge.

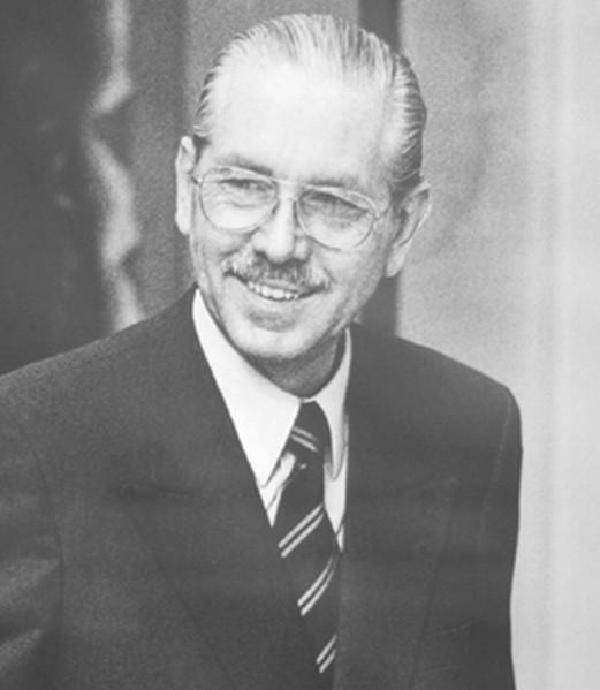

Robert Gerlings Lebensstil entsprach im Großen und Ganzen den zeittypischen Normen. Vor dem Hintergrund einer gesicherten finanziellen Existenz heiratete er am 11.7.1907 die ebenfalls aus Köln stammende Auguste Hoffmeister (1879–1964). Aus der Ehe gingen drei Söhne hervor: Robert, Hans (1915–1991) und Walter (geboren 1918). Die Familie lebte in Köln zunächst am Deutschen Ring. Im Rahmen der Stadterweiterung Kölns seit den 1880er Jahren ließ sich Gerling schließlich einen repräsentativen Wohnsitz im Villenvorort Marienburg errichten. In der gesellschaftlichen Öffentlichkeit trat Robert Gerling freilich ebenso wenig in Erscheinung wie als Interessenvertreter. Er lebte – insbesondere in seinen letzten Lebensjahren – zurückgezogen und reiste selten. Sein Lebenslauf spiegelt sich im Großen und Ganzen in der Geschichte des von ihm gegründeten Konzerns. In Verhandlungen wurde er häufig von seinem wichtigsten Berater, dem Versicherungswissenschaftler Paul Moldenhauer (1876–1947), vertreten, der seit 1919 den Lehrstuhl für Versicherungswissenschaft an der Universität zu Köln inne hatte. 1929 erkrankte Robert Gerling unheilbar an einer Coli-Bazillose. Am 25.1.1935 starb er 56-jährig in St. Moritz in der Schweiz an den Folgen einer akuten Lungenentzündung – jedoch ohne ein rechtsgültiges Testament zu hinterlassen. Seine Nachkommen befehdeten sich in den folgenden Jahren in zahlreichen Prozessen, bevor sie sich 1958 auf einen Vergleich einigten.

Literatur

Barth, Boris, Die Anfänge des Gerling-Konzerns 1904 bis 1926. Der „Outsider“ Robert Gerling, das „Feuerkartell“ und die Lücke im Markt, in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 50 (2005), S. 36–62.

Koch, Peter, Robert Gerling, in: Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsbiographien, Band 9, Münster 1967, S. 133–150.

Niebelschütz, Wolf von, Robert Gerling. Ein dramatisches Kapitel deutscher Versicherungsgeschichte, Tübingen 1954.

Online

Koch, Peter, Gerling, Robert Wilhelm, in: Neue Deutsche Biographie 6 (1964), S. 308-309. [Online]

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Junggeburth, Tanja, Robert Gerling, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/robert-gerling/DE-2086/lido/57c6c787c4bc79.57428799 (abgerufen am 24.04.2024)