Zu den Kapiteln

Der Pater der Salesianer Don Boscos leitete die Niederlassung der Salesianer in Essen-Borbeck. Hier baute er erfolgreich eine umfangreiche Jugendarbeit auf und hatte großen Einfluss auf den Widerstandgeist der katholischen Jugend in Essen gegenüber dem Nationalsozialismus. Nach erfolglosen Versuchen, ihm verschiedene Vergehen vorzuwerfen, wurde Pater Hartz 1942 verhaftet und in das Konzentrationslager Dachau überführt, wo er bald darauf verstarb.

Theodor Hartz wurde am 2.1.1887 im oldenburgischen Dorf Lutten bei Goldenstedt als Sohn einer Kleinbauernfamilie geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums Antonianum im nahen Vechta nahm er die Möglichkeit wahr, in der oberitalischen Stadt Pengano die für deutsche Bewerber gegründete Spätberufenenschule zu besuchen. Diese Schule war für junge deutsche Männer mit abgeschlossener Berufsausbildung gedacht und bot diesen die Möglichkeit, einen zeitlich verkürzten Gymnasialabschluss zu erlangen, um Theologie studieren zu können.

Während dieser Zeit entschied sich Theodor Hartz der jungen, erst 1859 gegründeten Kongregation der Salesianer (Johannes) Don Boscos (1815-1888) beizutreten. Im Alter von 21 Jahren legte er am 29.9.1908 das zeitliche Gelübde ab. Anschließend begann er das Studium der Philosophie und der katholischen Theologie an der Hochschule des Ordens in Foglizzo in der Provinz Turin. Am 9.8.1914, nur wenige Tage nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs, empfing er die Priesterweihe.

Es folgten Arbeiten in den Neugründungen der Salesianer in Wien sowie im oberpfälzischen Ensdorf, ehe er 1924 mit der Leitung der 1921 gegründeten Niederlassung im Essener Stadtteil Borbeck betraut wurde. Den Aufrufen der Generalversammlungen der Katholiken Deutschlands und dem Vorbild des Turiner Priesters Johannes Don Bosco folgend, engagierten sich die Salesianer besonders in der Jugend- und Lehrlingsarbeit. 1921 wurde eine ehemalige Gaststätte an der Borbecker Straße erworben um sich der männlichen Jugend in dem Arbeiterviertel anzunehmen. Die Jugendarbeit verlief so erfolgreich, dass bereits kurz darauf ein Knaben- sowie ein Lehrlingsheim eingerichtet werden konnten. 1923 wurde eine Spielhalle gebaut, und so konnten den Jugendlichen vielfältige Angebote gemacht werden. Dazu gehörten neben religiösen Angeboten wie Lesungen aus der Bibel und das Singen religiöser Lieder, auch Bildungsveranstaltungen, Kochabende, Theatervorführungen, Vereinsmeisterschaften in verschiedenen Disziplinen und anderes mehr. Mit dem Don-Bosco-Zirkel, in dem Jugendliche Mitglied werden konnten, entstanden enge Kontakte zu Gruppen der katholischen Jugendbewegung wie der Sturmschar, dem Bund Neudeutschland (ND) und dem DJK-Verein.

Im Jahre 1923 wurde die Spätberufenenschule, die zuvor in Pengano bestanden hatte, nach Essen-Borbeck verlegt und Pater Hartz zu ihrem Leiter ernannt. Während der ersten Jahre waren die Studenten in dem viel zu kleinen, 1921 erworbenen Gebäude der Salesianer untergebracht. Da es ungeeignet für die Spätberufenenschule war, wurde ein Neubau errichtet, das St. Johannesstift, welches Anfang 1927 eingeweiht wurde. Die hier untergebrachten Männer kamen aus dem weiteren Umkreis von Essen, der sich im Westen bis in die Niederlande erstreckte. Viele der Männer entschlossen, sich dem Orden beizutreten und damit einer geistlichen Berufung zu folgen.

Die Tätigkeiten des Salesianer Ordens in Essen-Borbeck in der Jugendarbeit wie in der Seelsorge hatten große Bedeutung für die Borbecker Gemeinde. Trotz der als Folge der schwierigen wirtschaftlichen Lage um 1930 bestehenden Finanznot konnte die Heiligsprechung des Ordensstifters Johannes Bosco im Jahre 1934 aufwendig gefeiert werden. Gleichzeitig traten seit der „Machtübernahme“ der Nationalsozialisten am 31.1.1933 neue Probleme auf. Im Sinne des totalitären Machtanspruches der NS-Ideologie war diesen war die salesianische Jugendarbeit ein Dorn im Auge. Zunächst wurde die Arbeit der Patres durch Behinderungen und Einschränkungen gestört. Es folgten weitere Maßnahmen, um den Einfluss und den guten Ruf von Theodor Hartz zu beschädigen. Die Geheime Staatspolizei hatte ihn stets im Blick, da er als Schlüsselfigur der katholischen Jugendarbeit in Essen-Borbeck galt, denn die erzieherischen Tätigkeiten der Salesianer im ordenseigenenJugendheim beförderten unter den Jugendlichen den Widerspruch zum Nationalsozialismus.

Von Seiten der Gestapo wurden Hartz in der folgenden Zeit Sittlichkeits- und Devisenvergehen vorgeworfen, die jedoch entkräftet werden konnte. Daraufhin ging die Gestapo dazu über, sein Telefon und seine Post zu kontrollieren. 1936 begann sie damit Material zu sammeln, um gerichtliche Schritte gegen ihn einleiten zu können. Als Pater Hartz in seinem Heimatort Lutten eine Kartoffelsammlung für das Essener Salesianer Haus durchgeführt hatte, nahm die Gestapo diese Aktion zum Anlass, um ihm ein Sammlungsvergehen zur Schädigung des NS-Winterhilfswerks vorzuwerfen. Dies blieb zwar ohne direkte Konsequenzen, wurde aber in seiner Akte vermerkt.

1938 wurde Pater Hartz von seinem Orden zum Leiter des ordenseigenen Studienhauses in Benediktbeuern im bayerischen Alpenvorland ernannt. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges konnte der Studienbetrieb jedoch nur in geringem Umfang aufrechterhalten werden. Viele der Seminaristen wurden zur Wehrmacht eingezogen. Bereits 1941 kehrte Hartz nach dem Tod seines Essener Nachfolgers dorthin zurück und übernahm erneut die Niederlassung der Salesianer. Durch die rigorose Gleichschaltungspolitik der Nationalsozialisten musste die Spätberufenenschule ihren Betrieb einstellen und das Lehrlingsheim geschlossen werden. Seitdem konnten sich die Salesianer nur noch um schulpflichtige Jugendliche kümmern. Um sich der Salesianer schließlich doch noch vollständig zu entledigen, erschienen am 5.8.1941 Gestapo-Beamte im St. Johannesstift und beschlagnahmten die Niederlassung. Die Salesianer mussten innerhalb weniger Stunden die Stadt Essen verlassen und sich in das Salesianerhaus in Helenenberg bei Welschbillig begeben.

Pater Hartz protestierte gegen die Gestapo-Aktion, indem er sich mit seinen Mitbrüdern der Essener Salesianergemeinschaft nicht offiziell in die Gemeinschaft der Helenenberger Salesianer eingliederte. Nach außen bezeichnete er sich weiter als Leiter des Essener Hauses. In dieser Eigenschaft unterhielt er in Form von Rundbriefen weiterhin Kontakt zu den Menschen, die zuvor die Arbeit der Salesianer in Essen regelmäßig unterstützt hatten. So antwortete er in seiner Funktion als Leiter einer Unterstützerin aus Frankfurt, die sich über das Ausbleiben des erwarteten Dankschreibens für ihre Spende gewundert hatte. Dieses Schreiben war nicht wie üblich erfolgt, da die Gestapo Pater Hartz mit der Beschlagnahme des St. Johannesstifts auch den Zugriff auf die Konten des Ordens entzogen hatte. In seiner Antwort erklärte Hartz der Spenderin die Umstände, die dazu geführt hatten, dass kein Dankschreiben verschickt worden war. Da Pater Hartz nach wie vor von der Gestapo überwacht wurde, gelangte der Brief in deren Hände. Das Antwortschreiben bot der Gestapo den Anlass, um Pater Theodor Hartz am 14.4.1942 in Helenenberg zu verhaften und ohne Anklage und ohne Prozess in das Landgerichtsgefängnis Trier einzuweisen. Es folgten am 5.6.1942 auf Anordnung des Berliner Reichssicherheitshauptamtes die Überweisung in Schutzhaft und Überführung in das Konzentrationslager Dachau mit der Begründung, er habe „das Aufenthaltsgebot der dortigen Dienststelle nicht beachtet und unter Umgehung des Sammlungsgesetzes durch Verbreiten von Rundschreiben staatsabträglichen volksverdummenden Inhalts an die Gebefreudigkeit seiner Volksgenossen appelliert. Ferner ließ H. durch sein Verhalten erkennen, daß er nicht gewillt ist, behördliche Anordnungen zu befolgen.“[1] Der Transport von Trier nach Dachau dauerte vom 24.6.-26.6.1942. Er wurde mit der Gefangenen-Nummer 30.660 in den Priester-Block 24 des Lagers eingewiesen. Das KZ Dachau erlebte zu diesem Zeitpunkt einen grundlegenden Wandel der Verhältnisse. Bis einschließlich April 1942 erfolgte die Inhaftierung von Priestern in dem Lager vor allem aus erzieherischen oder vorbeugenden Gründen. Auf Druck des Papstes und des apostolischen Nuntius in Deutschland war die Verpflegung der Geistlichen gegenüber anderen Häftlingen vergleichsweise gut, im März 1941 waren sogar sämtliche Priester von den Arbeitskommandos freigestellt worden. Der kostenintensive und länger als geplant dauernde Krieg gegen die Sowjetunion führte zu einem Umschwung bezüglich des Einsatzes dieser Häftlingsgruppe. Da im Jahr 1942 mehr Männer im Kriegseinsatz waren als 1941 vorgesehen worden war, fehlten Arbeitskräfte für die Rüstungsindustrie im Reich. Daher wurden nun auch die Häftlinge des Priester-Blocks für den Arbeitseinsatz herangezogen, welchen sie in der so genannten Plantage ableisteten. Bei sich verschlechternden Arbeitsbedingungen - durch Wetter, Kleidung und Unterbringung, und immer - anstrengenderen Tätigkeiten wurde die Verpflegung gekürzt. In den Monaten Juni und Juli folgte das „große Sterben“[2]. Den enormen Entbehrungen erlag am 23.8.1942 auch Pater Theodor Hartz. Eine Woche später erhielt sein Bruder, Heinrich Hartz, die Todesnachricht, mit der Zusicherung, die Urne mit der Asche gegen Vorlage einer Bescheinigung für eine ordnungsgemäße Bestattung ebenfalls zu verschicken. Nachdem sich der Priester seiner Heimatgemeinde Goldenstedt weigerte einen ehemaligen KZ-Häftling auf seinem Friedhof zu beerdigen, setzte sich eine langjährige Wohltäterin des Essener St. Johannesstifts für Hartz‘ Beerdigung ein. Die Urne konnte im Oktober 1942 unter Anteilnahme der Gemeinde auf dem Friedhof an der Hülsmannstraße in Essen-Borbeck beigesetzt werden. Heute befindet sich an der St. Johannes Bosco-Kirche in Essen-Borbeck ein Gedenkstein. Die Straße, an der sich dort nach wie vor die Niederlassung der Salesianer von Don Bosco, das St. Johannesstift, befindet, trägt ebenso seinen Namen wie eine Straße in der Gemeinde Goldenstedt, zu der sein Geburtsort Lutten gehört.

Literatur

Beckmann, Christof, Katholisches Vereinswesen im Ruhrgebiet. Das Beispiel Essen-Borbeck 1900-1933, Diss. phil. Münster 1990.

Frieling, Christian, Priester aus dem Bistum Münster im KZ. 38 Biographien, 2. Auflage, Münster 1993.

Wielgoß, Johannes, P. Theodor Hartz SDB (1887-1942), in: Bücker, Vera [u.a.] (Hg.), Nikolaus Groß. Arbeiterführer-Widerstandskämpfer-Glaubenszeuge. Wie sollen wir vor unserem Gott bestehen? Der politische und soziale Katholizismus im Ruhrgebiet 1927 bis 1949, 2. Auflage, Münster 2001 S. 221.

Wielgoß, Johannes, Pater Theodor Hartz (1887-1942), in: Moll, Helmut (Hg.), Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts, Band 2, 2., durchgesehene Auflage, Paderborn [u.a.] 2000, S. 849-851.

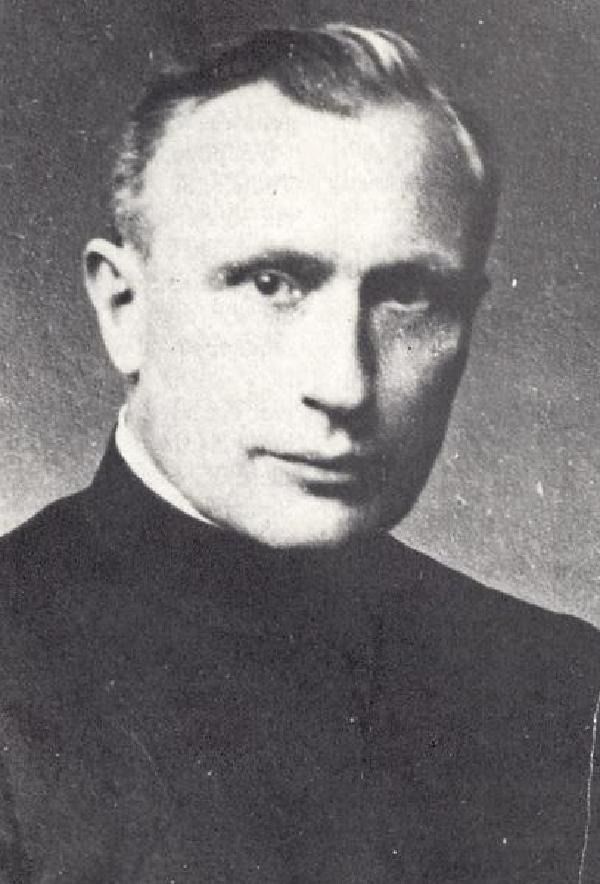

Theodor Hartz, undatiert. (Scan aus: Nikolaus Groß, Arbeiterführer - Widerstandskämpfer - Glaubenszeuge, Wie sollen wir vor Gott und unserem Volk bestehen?, Untertitel: Der politische und soziale Katholizismus im Ruhrgebiet 1927 bis 1949, Autoren: Vera Bücker, Bernhard Nadorf, Mark)

- 1: Zitiert nach: Wielgoß, Johannes, Pater Theodor Hartz (1887-1942), in: Moll, Helmut (Hg.), Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts, Band 2, 2. Auflage, Paderborn [u.a.] 2000, S. 849-851, hier S. 850.

- 2: Frieling, Christian, Priester aus dem Bistum Münster im KZ. 38 Biographien, Münster 1993, S. 32.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Averhoff, Alexander, Theodor Hartz SDB, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/theodor-hartz-sdb/DE-2086/lido/5be00df86f6c27.51473754 (abgerufen am 24.04.2024)