Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Einleitung

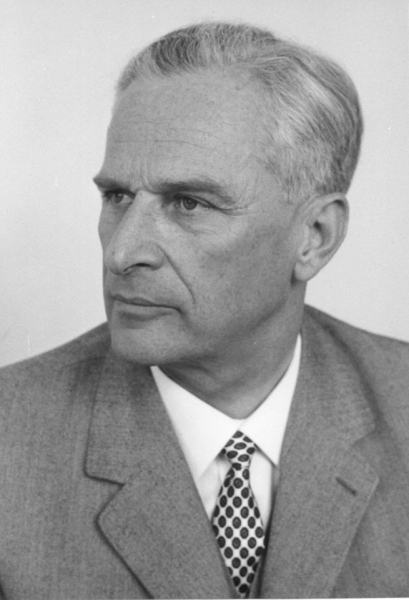

Udo Klausas Biografie ist in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Erstens, weil er von 1954 bis 1975 als erster Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) amtierte, der in der Nachfolge des preußischen Provinzialverbandes 1953 gegründet worden war. Klausa prägte den Verband in seiner Aufbauphase und trug wesentlich dazu bei, dass sich der LVR zu einem zentralen Akteur des westdeutschen Sozialstaates entwickelte, der wesentliche Aufgaben für die Gesellschaft in Feldern wie der Jugendhilfe, der Psychiatrie, der Hilfe für behinderte Menschen und der Kulturpflege übernahm. Zweitens ist Klausa auch eine wichtige Figur zum Verständnis der NS-Zeit sowie der Veränderungen und Kontinuitäten im Übergang zwischen NS-Regime und Nachkriegsdeutschland. Er steht beispielhaft für eine Elite von Verwaltungsjuristen, die sich ebenso mit der nationalsozialistischen Diktatur zu arrangieren wussten wie mit der nach 1945 etablierten Demokratie und über die Regimewechsel hinweg wesentlichen Einfluss nahmen auf die Funktionsweise von Staat und Verwaltung. Drittens bietet Klausas Biografie einen guten Einblick in die Geschichte des deutschen Konservatismus, seine Veränderungen und Beharrungskräfte. An seiner Biografie lässt sich beispielhaft verdeutlichen, wie dessen Vertreter mit der nationalsozialistischen Vergangenheit umgingen und auf die Konflikte, Pluralisierungs- und Liberalisierungsprozesse der westdeutschen Gesellschaft reagierten.

2. Sozialisation und Karriere in NS- und Nachkriegszeit

Udo Klausa wurde am 9.10.1910 im ostpreußischen Allenstein geboren. Die Familie war katholisch. Die prägenden Jahre der Kindheit und Jugend verbrachte er in Schlesien, wo sein Vater in Leobschütz (Oberschlesien) Landrat war. Klausas Sozialisation war von zwei zentralen Erfahrungen bestimmt: zum einen dem Aufwachsen in einer angesehenen, sozial gut vernetzten Landratsfamilie, die dem Heranwachsenden Standesbewusstsein, eine konservativ-etatistische Orientierung, kirchliche Bindungen und bildungsbürgerliche Ambitionen vermittelte, zum anderen dem Mitwirken in der nationalistisch, zum Teil revanchistisch orientierten Jugendbewegung. In Leobschütz schloss sich Udo Klausa in den 1920er Jahren zunächst der Pfadfinderjugend, später auch Wehrsportorganisationen an, die sich dem „Schutz der deutschen Grenzen“ widmeten und dafür einsetzten, die 1922 nach einem Beschluss des Völkerbundes erfolgte Abtretung oberschlesischer Gebiete rückgängig zu machen. Die im „Grenzschutz Oberschlesien“ zusammengeschlossenen politisch rechts stehenden paramilitärischen Gruppen waren gerade für Jungen und junge Männer attraktiv, die selbst nicht mehr am Ersten Weltkrieg hatten teilnehmen können, den Dienst für die Nation „an der Waffe“ aber erstrebenswert fanden. Wie viele Altersgenossen entwickelte auch Udo Klausa in diesen Jahren eine starke Neigung zum Militär, die sein Denken und Handeln bis in spätere Jahre bestimmen sollte. Die ins Auge gefasste Karriere als Offizier hat er jedoch, vermutlich auf Bitten und Rat des Vaters, nicht eingeschlagen. Nach dem Abitur folgte Klausa vielmehr dessen Vorbild, studierte Jura in Breslau, Grenoble und Paris und strebte eine Laufbahn im Staatsdienst an.

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 verbaute diese Perspektive nicht, verlangte aber Anpassungsleistungen. Auch auf Anraten seines Jugendfreundes (und „Mitstreiters“ im schlesischen „Grenzschutz“) Hans Kramarz (geboren 1909), der sich schon länger der NS-Bewegung zugewandt hatte, trat Klausa im Februar 1933 in die NSDAP und SA ein. Das geschah nicht zuletzt, um die geplante berufliche Karriere abzusichern; Klausa stimmte aber auch mit gesellschaftspolitischen Zielen der Nationalsozialisten überein und war bereit, diesen eine „Chance zu geben“. Er beendete das Studium und trat in die übliche Laufbahn eines Verwaltungsjuristen ein. Nach einer Station im Justizdienst in Breslau wechselte er 1934 als Regierungsreferendar zum Regierungspräsidium Frankfurt/Oder und beendete nach mehreren Verwaltungsstationen im Landratsamt Teltow, in Angermünde, Welzow sowie als Landratsvertreter in Jüterbog im Mai 1937 seine Ausbildung mit dem Zweiten Staatsexamen.

Trotz der Entscheidung für die Familientradition und den Verwaltungsdienst blieb die früh ausgeprägte Orientierung auf das Militär stark. Bereits 1934 durchlief Klausa eine militärische Ausbildung beim Infanterie-Regiment (IR) 9 in Potsdam, die er in den folgenden Jahren bei „Planspielen“ und „Wehrübungen“ vertiefte. Nach dem Staatsexamen 1937 begann er einen einjährigen Probedienst und erwog, in die Wehrmacht überzuwechseln. Das hatte auch mit dem IR 9 zu tun, das als Eliteregiment galt, die „hohe Schule“ des preußischen Offizierskorps fortzusetzen schien und damit Klausa nicht nur ein attraktives soziales Umfeld bot, sondern seinen weltanschaulichen Vorstellungen entgegenkam. Die Zugehörigkeit zum Potsdamer Regiment blieb jedoch Episode, da Klausa seine Probedienstzeit abbrach, womöglich, da ihm die für eine militärische Karriere notwendige physische „Fitness“ fehlte, wohl aber auch, weil das Innenministerium eine eindeutige Entscheidung pro oder kontra Verwaltungsdienst einforderte.

Seine Akzeptanz des NS-Staates zeigte Klausa nicht nur durch einen kalkulierten Parteibeitritt. Er betätigte sich mehrere Monate als Führer eines SA-Sturmes in Leobschütz, engagierte sich als junger Jurist im „Nationalsozialistischen Rechtswahrerbund“ und scheint seine juristische Expertise auch der NS-Kampagne zum sogenannten „Kairoer Judenprozess“ von 1933-1935 zur Verfügung gestellt zu haben. Eindeutig als Gefolgsmann des Nationalsozialismus wies sich Klausa durch seine 1936 publizierte Schrift über „Rasse und Wehrrecht“ aus. Hierin skizzierte der junge Jurist Grundlagen und Umrisse eines neuen Wehrrechts für den NS-Staat, das Leitgedanken der „Rassenpolitik“ aufgriff und integrierte. Dabei nahm der Autor nicht nur Bezug auf die antisemitische Politik des Regimes, die Ausgrenzung und Entrechtung der Juden, sondern zitierte zustimmend Forderungen nach einer „rassenhygienischen Säuberung“ der Gesellschaft, in seinen Worten: der „Aussonderung der Unbrauchbaren“.

Fachlich stets gut beurteilt und politisch (weitgehend) unangefochten, bekam Klausa im Verwaltungsdienst des NS-Staates zunehmend wichtigere Aufgaben zugewiesen. Nachdem er 1937/1938 als Regierungsassessor beim Landratsamt Birkenfeld in der Rheinprovinz Erfahrungen gesammelt hatte, wurde er nach der Annexion des Sudentenlandes durch das Deutsche Reich ins LandratsamtAussig (Ústí nad Labem) versetzt, gefolgt von Stationen in Königgrätz (Hradec Králové) und Kladno. Beim Neuaufbau der deutschen Verwaltung in angeschlossenen Gebieten bewährt, kam Udo Klausa kurz nach Beginn des Zweiten Weltkrieges nach Posen. Dort war er ab November 1939 Regierungsrat und persönlicher Referent des stellvertretenden Chefs der Zivilverwaltung August Jäger (1887–1949), der sich 1933/1934 als „Staatskommissar“ und „Rechtswalter“ für die Gleichschaltung der evangelischen Kirche eingesetzt und ab 1936 Senatspräsident am Berliner Kammergericht gewesen war, bevor er 1939 von Gauleiter Arthur Greiser (1897-1946) für die administrative „Neuordnung“ im Reichsgau Posen beziehungsweise Wartheland engagiert wurde. Klausa stellte es in seinen Lebenserinnerungen später so dar, dass er als Gewährsmann des Reichsinnenministeriums und Vertreter einer „sachlichen“, nicht von den Interessen der NS-Partei geprägten Verwaltung in diese Position gebracht worden sei. Anscheinend gelang es ihm, ein Vertrauensverhältnis zu Jäger aufzubauen, das auf fachlichen Übereinstimmungen beruhte, mögliche Konfliktpunkte wie Klausas (in einem Dienstzeugnis ausdrücklich erwähnte) „katholisch-religiöse“ Bindung jedoch ausklammerte.

In den institutionellen Konflikten und Machtkämpfen des NS-Regimes trat Klausa wohl für die Ziele des Innenministeriums ein, das die Verwaltungspositionen in den ans Reich angegliederten Gebieten möglichst mit Nachwuchs aus den eigenen Ausbildungsgängen besetzen und staatliches Handeln gegen allzu weitgehende parteiideologische Einflussnahme abschirmen wollte. Eine Gegnerschaft zur NS-Herrschaft, eine Absage an den „Unrechtsstaat“ lag darin allerdings nicht. Als Fachmann und „Staatsdiener“, eingebunden durch Hierarchien, Arbeitsteilung und bürokratische Verfahren, trug Klausa wesentlich zur Umsetzung der politischen Ziele und den damit verbundenen Verbrechen des Regimes bei. So war er in Posen beteiligt an der administrativen Durchdringung des annektierten Gebietes und hatte mit der Durchführung deutscher „Volkstumspolitik“ zu tun, etwa mit Umsiedlungsaktionen, die auf eine „Germanisierung“ zielten und zu massenhaften und gewaltsamen Vertreibungen der einheimischen Bevölkerung führten.

Im Februar 1940 schließlich übernahm Klausa mit 29 Jahren das Landratsamt des Kreises Bendzin (1941 in „Bendsburg“ umbenannt) im nordöstlichen Teil des Regierungsbezirks Kattowitz, in dem auch das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz lag. Klausa hatte diese Position zunächst nur als Verwalter beziehungsweise kommissarisch inne und wurde erst 1942 offiziell zum Landrat ernannt. Das führte er später auf seine katholische Religionszugehörigkeit zurück, hatte aber wohl vor allem mit seinen wiederholten „Ausflügen“ zur Wehrmacht zu tun, bei der er 1940/1941 erneut zweimal, für insgesamt über zwölf Monate, Dienst leistete. 1942 wechselte der Verwaltungsjurist auf eigenes Betreiben endgültig zur Armee und beendete damit seine Karriere als NS-Landrat. Seine rückblickende Erklärung, er habe den offenbar bedrückenden Verhältnissen im Landkreis zu entkommen versucht, erscheint durchaus plausibel; private Quellen aus der Zeit dokumentieren seine zunehmenden psychosomatischen Symptome (Probleme mit den „Nerven“). Allerdings greift Klausas nach 1945 immer wieder angebotene Erklärung zu kurz, er habe, als er die Ausmaße beziehungsweise Radikalisierung der NS-Politik gegen die ortsansässige jüdische Bevölkerung erkannt habe, die „Flucht zur Wehrmacht“ angetreten, um sich zu distanzieren und nicht „unschuldig schuldig“ zu werden. Hinter dem Entschluss wegzugehen scheinen auch andere Motive gestanden zu haben, die von Konkurrenzkämpfen und Kompetenzverlust geprägten Bedingungen des Verwaltungsdienstes im Gau Oberschlesien und die als schwierig empfundenen Lebensverhältnisse für die Familie. Zudem war Klausa als Landrat nicht bloß Beobachter der Entwicklung im Bezirk Kattowitz, sondern leistete bis zu seinem Wechsel zur Wehrmacht einen Beitrag zur Unterdrückung der lokalen Bevölkerung sowie zur Erfassung, Entrechtung und Ausgrenzung der Menschen jüdischer Herkunft. Vor diesem Hintergrund hat die Historikerin Mary Fulbrook in ihrem Buch „A Small Town near Auschwitz“ Klausa in die Reihe jener Funktionsträger gestellt, „welche die Grundlagen für das letztendliche Ausrottungsprogramm [gegen die jüdische Bevölkerung] legten“, dieses aber nicht „anstrebten“. Sie skizziert ihn als Typ des Verwaltungsbeamten, der sich mit der Ideologie eines „Kolonialrassismus“ arrangieren konnte, die auf Diskriminierung, Segregation, Terror und administrativer Unterdrückung beruhte, ohne direkt von vornherein konkrete „Vernichtungsabsichten“ gehabt zu haben[1].

Die von Klausa beantragte Einberufung zur Wehrmacht verzögerte sich, auch weil sich seine übergeordnete Dienststelle angesichts der „schwierigen“ Verhältnisse im Bezirk für einen Verbleib des offenbar geschätzten Landrates einsetzte. Zwar gab Udo Klausa nach 1945 meist an, er habe Bendzin bereits im Sommer 1942 verlassen; nach Mary Fulbrooks Rekonstruktion blieb er jedoch noch bis Ende 1942 in seiner Funktion als Landrat. In dieser Zeit wurde die Ghettoisierung der letzten Juden im Bezirk vorbereitet, als Ausgangspunkt für die 1943 erfolgte Deportation der Betroffenen nach Auschwitz. Udo Klausa war somit Teil einer Verwaltung, die als Zubringer zur Deportations- und Vernichtungspolitik fungierte. Dabei ist es für die Einschätzung seiner historischen Verantwortung kaum erheblich, ob er bei Unterdrückungsaktionen oder Deportationen in seinem Kreis jeweils persönlich anwesend war, einen der Betroffenen - seinen jüdischen „Hausbesorger“ samt Familie - eine Zeitlang versteckte oder in einzelnen Verwaltungsberichten verhalten Kritik übte an einer Politik, an der er selbst beteiligt war.

Von Ende 1942 bis Kriegsende diente Klausa bei der Wehrmacht (so bei der 76. Infanterie-Divison) und war unter anderem in Süd(ost)europa und der Ukraine eingesetzt, zuletzt im Rang eines Hauptmanns. Inwiefern er dabei Zeuge von oder Beteiligter an Kriegsverbrechen wurde, ist nicht überliefert. Im Frühjahr 1944 wurde Klausa schwer verwundet und erhielt den von der Familie ersehnten „Heimatschuss“. Danach war er längere Zeit in medizinischer Behandlung oder tat Dienst im Ersatzheer. Seine Frau und seine Kinder hatten inzwischen Bendzin verlassen und siedelten schließlich, auch auf sein Drängen hin, im Sommer 1944 in den Westen des Reiches über. Die Familie fand bei einer Bekannten von Klausas Ehefrau Alexandra im Schloss Crottorf (im Westerwald) Unterschlupf. Der sowjetische Vormarsch und die Furcht, mit dem nahenden Kriegsende in den kommunistischen Machtbereich zu gelangen, bestimmten nun Klausas Wahrnehmung und Handeln. Kurz vor Kriegsende löste er nach eigener Schilderung die von ihm befehligte, an der Werra stehende Truppeneinheit auf und begab sich gen Westen, in Richtung der amerikanischen Truppen. Wie viele Wehrmachtsoldaten sah er angesichts des absehbaren „Zusammenbruchs“ offenbar keinen Sinn mehr darin, „Durchhaltewillen“ zu beweisen. Die private Perspektive, der Wunsch nach „Heimkehr“ zu Frau und Kindern, stand nun im Vordergrund.

Klausa tauchte bei seiner Familie in Crottorf unter und vermied zunächst die Meldung bei einer alliierten Dienststelle, um nicht in Kriegsgefangenschaft oder in die für Funktionsträger des „Dritten Reiches“ übliche Internierungshaft zu gelangen. Er hielt sich zunächst mit Arbeiten als Hauslehrer sowie als Geschäftsführer in mittelständischen Betrieben über Wasser, betrieb aber zugleich seinen Wiedereinstieg in den öffentlichen Dienst als Verwaltungsfachmann. Nachdem er genug „Persilscheine“ gesammelt hatte und die gesellschaftliche Situation als günstiger einschätzte, beantragte er 1948 in Olpe seine Entnazifizierung. Als „Ostflüchtling“, der vor Ort nicht weiter bekannt war und etliche Zeugen für seine angeblich distanzierte, unangepasste Haltung in der NS-Zeit vorlegen konnte, erhielt er die Einstufung in Kategorie fünf: „unbelastet“. Trotz verstärkter Kontaktpflege mit Weggefährten aus der früheren NS-Verwaltung und Beziehungen bis in Ministerialkreise hinein, gelang Klausa jedoch erst 1951 die Rückkehr in sein „angestammtes“ Tätigkeitsfeld: als (stellvertretender) Geschäftsführer beim Nordrhein-westfälischen Landkreistag. Hier konnte Klausa seine fachlichen Kompetenzen zeigen und erweitern, durch Arbeitsleistung überzeugen, Erfahrungen sammeln und Kontakte knüpfen, so dass diese Stelle zum „Sprungbrett“ wurde für seine spätere Tätigkeit. Nachdem 1953 die Landschaftsverbände Westfalen-Lippe (LWL) und Rheinland (LVR) gegründet worden waren, um die Aufgaben der früheren Provinzialverbände zu übernehmen und die Führungsposition im rheinischen Verband neu besetzt werden musste, war Klausa aufgrund seines guten Rufes und seiner kommunalpolitischen Expertise der aussichtsreichste Kandidat. Seine frühere Laufbahn kam im Berufungsverfahren zwar teilweise zur Sprache; eine gravierende Belastung des ehemaligen NS-Landrates wurde aber nicht gesehen. Klausa profitierte hier auch von der „Solidarität“ jener Kollegen, die eine ähnliche Karriere wie er „hinter sich hatten“. Am 19.5.1954 wurde er von der Landschaftsversammlung zum Direktor des LVR gewählt.

3. Klausas Tätigkeit als Landesdirektor 1954-1975

Nach seiner ersten Amtszeit 1966 im Amt bestätigt, war Klausa letztlich fast 21 Jahre, 1954-1975, Direktor des LVR. Als Chef, der über alle Geschäfte der laufenden Verwaltung entscheiden konnte, zusammen mit den Landesräten beziehungsweise Dezernatsleitern die grundlegenden Linien, Strukturen und Maßnahmen der Verwaltung entwickelte und wesentliche Impulse für die Entscheidungen der politischen Gremien des LVR (Landschaftsausschuss, Fachausschüsse, Landschaftsversammlung) gab, prägte er die Entwicklung des Verbandes maßgeblich. Die Arbeit des LVR „unter Klausa“ konzentrierte sich zunächst auf die Bewältigung der Kriegsfolgen sowie den „Wiederaufbau“ der Bauten, Organisations- und Versorgungsstrukturen des früheren Provinzialverbandes. Seit Ende der 1950er Jahre war sie jedoch in wachsendem Maße von den Ansprüchen des expandierenden westdeutschen Sozialstaates bestimmt und stand seit den 1960er Jahren zunehmend im Zeichen gesellschaftlicher Forderungen nach einer Modernisierung der Verwaltung und der von ihr betreuten und beaufsichtigten Einrichtungen. Dies hatte eine enorme Ausweitung und Ausdifferenzierung der Organisation zur Folge. Verfügte der LVR Mitte der 1950er Jahre über etwa 5.000 Mitarbeiter/innen, so hatte der LVR am Ende von Klausas Amtszeit 13.500 Beschäftigte in rund 120 Einrichtungen, Kliniken, Jugendheimen, Schulen, Museen oder Straßenbauämtern, die zentrale Aufgaben für die kommunale wie überregionale Gesundheits- und Sozialpolitik, Kulturpflege und Infrastrukturentwicklung übernahmen. Parallel war das jährliche Finanzvolumen enorm gewachsen: von 296 Millionen DM 1954 bis auf 4,9 Milliarden DM 1975. Als Klausa in den Ruhestand ging, trübten verschiedene Konflikte und Probleme das Bild: Aufgrund der enger werdenden fiskalischen Spielräume mussten Ausgaben vermindert und Leistungen eingeschränkt werden; dringliche Vorhaben des LVR, etwa zur Reform und Umgestaltung der psychiatrischen Krankenhäuser sowie zur Ausdifferenzierung und Verbesserung von Betreuungsangeboten für behinderte Menschen oder Jugendliche, warteten bereits längere Zeit auf ihre Umsetzung. Der Verband war, wie viele andere öffentliche Einrichtungen, mit Forderungen nach Transparenz und bürgerschaftlicher Teilhabe konfrontiert und wurde seit Ende der 1960er Jahre von gesellschaftskritischen Initiativen wegen repressiver und zum Teil inhumaner Bedingungen in vom Landschaftsverband betreuten oder beaufsichtigten Kliniken attackiert. Ungeachtet dessen wurde Klausas Amtszeit rückblickend in den Medien als imponierende Aufbauleistung gewürdigt, als „Ära Klausa“, in der sich der LVR von einem „Reparaturbetrieb“ - so sein Nachfolger Helmut Czischke[2] - der Nachkriegsgesellschaft zu einem modernen Dienstleistungsbetrieb für die rheinische Bevölkerung entwickelt habe. Der Landesdirektor genoss in weiten Teilen der Öffentlichkeit einen guten Ruf. Aufgrund seiner Tätigkeit an der Spitze des Landschaftsverbandes hatte er 1964 die Ehrendoktorwürde der Universität Düsseldorf (für die Förderung der Erziehung und Behandlung von Kindern mit Behinderungen sowie der Psychiatrie „in Krankenbehandlung, Forschung und Lehre“) und 1968 die Ehrenbürgerschaft der Universität Bonn (für die Förderung von Forschungen und Instituten und die Vermittlung rheinischer Geschichte und Kultur) erhalten.

Als Landesdirektor legte Klausa den Schwerpunkt seiner Arbeit auf die „Modernisierung“ und Rationalisierung der LVR-Verwaltung; sein Anspruch war es, die wachsenden und komplexen Aufgaben des Verbandes mit Hilfe einer möglichst sparsamen und effektiven Organisation zu bewältigen. Anregungen holte er sich aus dem Vergleich mit Behörden des In- und Auslandes sowie der freien Wirtschaft, er griff aber auch auf eigene Erfahrungen in Verwaltung und Militär (auch aus der Zeit vor 1945) zurück. Der technikbegeisterte Klausa setzte nicht nur auf eine Vereinfachung und Beschleunigung der Abläufe durch Bürotechnik, sondern förderte seit Ende der 1960er Jahre die Integration der Elektronischen Datenverarbeitung in den Verwaltungsalltag; er entwickelte Initiativen zur Einführung gleitender Arbeitszeit oder Stärkung eines innerbetrieblichen Vorschlagwesens und versuchte die Leistungen des Verwaltungsstabes durch interne Fortbildung und präzisere Personalbeurteilung zu heben. Seinem Anspruch folgend, die als anachronistisch empfundenen Verfahren des Obrigkeitsstaates durch einen zeitgemäßen „Verwaltungsstil“ zu ersetzen, setzte sich der Landesdirektor für eine aktive, werbende Öffentlichkeitsarbeit ein und propagierte ein verbindlicheres – „entgegenkommendes“ – Auftreten der Verwaltung gegenüber Bürgerinnen und Bürgern. Innerorganisatorisch entwickelte Klausa einen patriarchalen Führungsstil, der auf dichter Kommunikation und kontinuierlicher Kontrolle beruhte, angesichts der Größe des Verwaltungsapparates und der Vielschichtigkeit der Verwaltungspraxis aber auch auf die Expertise und „Eigeninitiative“ von Untergebenen setzte.

Die Verwaltungsmodernisierung stellte für den Landesdirektor nicht nur eine administrative Herausforderung, sondern eine gesellschaftspolitische Aufgabe dar; sie sollte der populären Bürokratiekritik und „Staatsverdrossenheit“ entgegenwirken und die Akzeptanz des westdeutschen Staatswesens (nicht zuletzt im Systemkonflikt mit dem „Ostblock“) stärken. Entsprechend versuchte Klausa immer wieder, seine Vorstellungen von „Verwaltungsreform“ und „zeitgemäßer Verwaltung“ auch im politischen Raum zur Geltung zu bringen, ohne damit jedoch allzu starke Resonanz zu finden.

Klausa präsentierte sich meist als Verwaltungsfachmann, der nur sachlichen Erwägungen verpflichtet sei, und stellte die Verwaltung als „Dienstleistungsbetrieb“ der politischen Gremien dar, in seiner Amtszeit setzte er jedoch auch inhaltlich bestimmte Schwerpunkte. Das galt für den Kulturbereich, die „landschaftliche Kulturpflege“, die dem Landesdirektor bis Ende der 1950er Jahre direkt unterstand und ihm als wesentliche Grundlage für Traditionsbewahrung, Werteerziehung und die Entwicklung einer „rheinischen Identität“ galt. Klausa unterstützte nicht nur den Wiederaufbau, die Erweiterung und Gründung landeskundlicher Bildungseinrichtungen und Museen, er setzte sich auch für eine Reaktivierung der „Heimatvereine“ ein und betonte die Notwendigkeit einer starken Denkmal- und Landschaftspflege, um den rasanten gesellschaftlichen Wandel abzufedern und der fortlaufenden Zerstörung von Kulturgütern und Naturräumen zu begegnen. Dabei wandte er sich gegen eine bloß „anachronistische“ Bewahrung, unterstützte die Entwicklung neuer Konservierungs-, Ausstellungs- und Vermittlungsansätze und förderte auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich für eine moderne, zielgruppenorientierte Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit einsetzten.

Noch stärker war Klausa als Verwaltungschef im Bereich der Sozialpolitik gefragt. Während er die inhaltliche Arbeit in den Bereichen Gesundheitspflege, Jugendwohlfahrt und Wohlfahrtspflege/Sozialhilfe weitgehend den Fachabteilungen und zuständigen Landesrät/inn/en überließ und sich in den Alltag der vom LVR betriebenen Kliniken, Heime oder Schulen nur selten einschaltete, war er an den grundlegenden Entscheidungen über die Entwicklung der LVR-Einrichtungen und den Umgang des Verbandes mit psychisch Kranken, unangepassten Jugendlichen und Menschen mit Behinderungen doch zentral beteiligt. Seit den 1960er Jahren schaltete sich Klausa verstärkt in die gesellschaftlich bereits länger laufenden Reformdiskussionen ein und informierte sich auch auf Auslandsreisen über alternative Konzepte medizinischer Behandlung und sozialer Betreuung. Überalterte Gebäude und die unwürdige Unterbringung von Kranken und Betreuungsbedürftigen, Ausbildungsdefizite und den gravierenden Personalmangel in psychiatrischen Kliniken und Landeserziehungsheimen nahm der Landesdirektor als Manko wahr, so dass er Reformpläne seiner Mitarbeitenden unterstützte, die auf eine Neugestaltung des Klinik- und Heimsystems und eine Ausdifferenzierung von Betreuungseinrichtungen und -konzepten setzten. Das Feld, das ihn dabei aus persönlicher Betroffenheit am detailliertesten interessierte, war die Betreuung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, die sich zu einem wachsenden Tätigkeitsbereich des Landschaftsverbandes entwickelte.

Klausa trat als Vertreter „konservativer Modernisierung“ auf, als Verwaltungsmann also, der sozialen Wandel nicht nur kulturkritisch abwehrte, sondern mitgestalten wollte, der sich veränderten Gegebenheiten anpasste, ohne dabei jedoch seine tradierten, maßgeblich in der Zeit vor 1945 entwickelten Wertvorstellungen in Frage zu stellen. So zeigte er sich in der Kulturpflege zwar aufgeschlossen für aktuelle Formen und Ansätze des Forschens, der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, bekräftigte aber zugleich die Traditionen einer „Heimatpflege“, die das „organisch Gewachsene“ bewahren sollte und einer „Erziehung“ zur „Gemeinschaft“ diente. Diese Position, die an überkommene Vorstellungen der „Heimatbewegung“ des 19. Jahrhunderts anknüpfte, bekräftigte er auch in seiner außerdienstlichen Tätigkeit, etwa im „Deutschen Heimatbund“, dessen Präsident er seit 1973 war. In die Debatten um die Psychiatriereform schaltete sich Klausa nach erhöhtem politischen Druck zwar zustimmend ein, stellte die Umsetzung jedoch bald wieder unter Finanzierungsvorbehalt. Während der Landesdirektor sich prinzipiell für eine verbesserte Unterbringung, Versorgung und Therapie von Jugendlichen, psychisch Kranken und Menschen mit körperlichen wie geistigen Behinderungen aussprach, war er zu einem fundamentalen Bruch mit den überkommenen Formen der Verwahrung und Ausschließung nicht in der Lage oder zu entschiedenen Eingriffen in die oft autokratisch geführten Kliniken nicht bereit. Der verstärkten Kritik an skandalösen, von Vernachlässigung und Gewalt geprägten Bedingungen in rheinischen Einrichtungen begegnete er eher defensiv. Verfehlungen und Übergriffe von LVR-Mitarbeiter/inne/n behandelte Klausa nicht mit der für strukturelle Veränderungen nötigen Konsequenz. Seine Sorge galt zunächst dem öffentlichen Erscheinungsbild „seines“ Verbandes, dem „Betriebsklima“, der „Loyalität“ und dem „Vertrauen“ der Mitarbeiter/innen, während die Lebensbedingungen und Ausgrenzungserfahrungen der Insassen von Kliniken und Heimen dabei in den Hintergrund rückten.

Das Spannungsverhältnis von Traditionalismus und Anpassung an die Zeitumstände, von mentalen Kontinuitäten und vorsichtigen Veränderungen zeigt sich auch in den Stellungnahmen des Landesdirektors zum Verhältnis von Politik und Verwaltung. Die bürgerschaftliche Kontrolle der Verwaltung, die sich nach 1945 in der westdeutschen Kommunalverfassung und auch im LVR durchgesetzt hatte, wurde von Klausa zunächst skeptisch betrachtet. Im Laufe seiner Amtszeit äußerte sich der Landesdirektor jedoch zunehmend positiv über die Beteiligung von Bürger/inne/n und Politiker/inne/n an der Verwaltungsarbeit, die die Beschränkungen des alten Obrigkeitsstaates vergessen lasse. Mit den politischen Gremien des Landschaftsverbandes, Landschaftsversammlung und Fachausschüssen, pflegte Klausa spätestens seit den 1960er Jahren einen konstruktiven, weitgehend reibungslosen Austausch. Der Landesdirektor blieb jedoch bis zuletzt technokratischem Denken verpflichtet, bestrebt, „unnötige“ und „sachfremde“ Eingriffe der Politik in den Tätigkeitsbereich der Verwaltung abzuwehren und diese von politischen Auseinandersetzungen freizuhalten. Politisches Handeln stand für ihn unter den Leitgedanken „Überparteilichkeit“ und Konsensstiftung. Das demokratische System verstand er als demokratische „Ordnung“, die nicht zunächst von Konflikt und Meinungsvielfalt lebte, sondern Geschlossenheit und Einvernehmen erforderte und durch konstruktive Beteiligung und weitgehende Identifikation mit dem Gemeinwesen stabilisiert werden müsse.

Dieses Verständnis zeigte Klausa auch in seinem außerdienstlichen politischen Engagement, etwa in Kommunikationszirkeln der CDU, als Vorstandsvorsitzender des Landeskuratoriums „Unteilbares Deutschland“ oder in der „Heimatbewegung“. Er äußerte sich besorgt angesichts der gesellschaftlichen Liberalisierungs- und Pluralisierungsprozesse der 1960er und 1970er Jahre und verhielt sich deutlich ablehnend gegenüber den oft konfrontativ auftretenden gesellschaftskritischen Gruppen der Außerparlamentarischen Opposition oder neuen sozialen Bewegungen. Vor dem Hintergrund des Ost-West-Konflikts und seiner dezidiert antikommunistischen Haltung sah er in solch „systemverändernden“ Initiativen nicht nur einen Angriff auf die politische Kultur, sondern eine Gefährdung des auf „den Westen“ und das westliche Bündnissystem verpflichteten (bundes)deutschen Staatswesens.

4. Klausa und der Umgang mit der NS-Vergangenheit

Dass Klausa bei aller Auseinandersetzung mit aktuellen Zeitströmungen seinen konservativen Grundüberzeugungen verpflichtet blieb, zeigt sich auch an seiner Haltung zur NS-Vergangenheit. Seit dem Ende des NS-Regimes befasste sich der Verwaltungsmann immer wieder intensiv mit seiner Rolle im „Dritten Reich“ und der historischen Verantwortung der Deutschen. Bis zuletzt blieb er dabei jedoch jenem bereits in den ersten Nachkriegsjahren etablierten Rechtfertigungsdiskurs verpflichtet, wonach lediglich eine kleine Clique von „Nationalsozialisten“ für die NS-Verbrechen verantwortlich zu machen sei. Den zwischen den 1950er und 1980er Jahren sich vollziehenden erinnerungskulturellen Wandel registrierte er aufmerksam, ohne jedoch seine bereits kurz nach Kriegsende schriftlich niedergelegte Haltung zur NS-Herrschaft in Frage zu stellen.

Wie Klausa in mehreren Ausarbeitungen und Traktaten festhielt, wandte er sich bereits 1945 unverkennbar von der NS-Diktatur ab und dem neuen demokratischen System, „Rechtsstaat“, „westlichen Werten“ sowie der „Aussöhnung“ mit früheren Kriegsgegnern zu. Zugleich sah er jedoch biografisch und gesellschaftspolitisch keinen Anlass für eine radikale selbstkritische „Umkehr“. Vielmehr blieb Klausa Zeit seines Lebens bemüht, sich und den Großteil der deutschen Gesellschaft von Schuld freizusprechen. Versuche einer grundlegenderen Auseinandersetzung mit NS-Belastungen – wie die anfänglichen „Säuberungsbestrebungen“ der Alliierten – wurden von Klausa als illegitim empfunden und deutlich zurückgewiesen. Seinen eigenen Lebenslauf versah er bereits in den ersten Nachkriegsjahren mit der Legende eines katholisch geprägten Verwaltungsexperten, der sich aus idealistischen Motiven zunächst dem NS-Staat zur Verfügung gestellt habe, bald aber auf Distanz zum Regime gegangen, wegen seiner weltanschaulichen „Unzuverlässigkeit“ selbst zunehmend an den Rand gedrängt worden, jedoch bis zuletzt bemüht gewesen sei, innerhalb des NS-Systems „Schlimmeres zu verhindern“.

Die Veränderungen des Erinnerungsdiskurses seit den 1960er Jahren, die kritischen Fragen zu NS-Kontinuitäten in Staat und Gesellschaft der Bundesrepublik und die wachsende Aufmerksamkeit für den Völkermord an den europäischen Juden, brachten auch für Klausa neuen Rechtfertigungsdruck. Als seine Schrift „Rasse und Wehrrecht“ öffentlich bekannt und im Vorfeld seiner Wiederwahl 1966 zu einem politischen „Problem“ wurde, verfasste der Landesdirektor erneut mehrere Ausarbeitungen, in denen er sein Selbstbild und seine Version der NS-Geschichte zu verteidigen versuchte. Der Landesdirektor argumentierte, es handele sich bei dem kritisierten Text lediglich um eine „Jugendsünde“, die außerdem positive Intentionen verfolgt habe: „Rasse und Wehrrecht“ sei ein Versuch gewesen, mit zeitgenössischer Terminologie gegen die Nazifizierung des Offizierskorps der Wehrmacht anzuschreiben, in der Sprache „der Nationalsozialisten“ gegen deren Absichten Stellung zu nehmen. Seit Ende der 1960er Jahre wurde Klausa zudem – auch aufgrund verstärkter Ermittlungen der Nachkriegsjustiz – mit seiner Beteiligung an der Judenverfolgung als Landrat von Bendzin konfrontiert. Er verwies in diesem Zusammenhang nicht nur auf die - durch andere Quellen nicht belegte - Hilfeleistung der Familie Klausa für ihren von der Deportation betroffenen jüdischen „Hausbesorger“, sondern betonte vor allem seine geringe Verantwortung als Verwaltungsmann. Als Landrat habe er von den Ausmaßen des Judenmordes nichts geahnt und den Verfolgungsaktionen von SS und Polizei nur ohnmächtig zuschauen können. Noch in den Lebenserinnerungen der späten 1970er Jahre war Klausas Rückschau auf das NS-Regime von der Leitformel des deutschen Nachkriegsdiskurses geprägt, „anständig geblieben“ zu sein. Das zielte nicht nur auf die eigene Biografie und das persönliche Umfeld, sondern auf Klausas „Bezugsinstitutionen“ Verwaltung und Militär und letztlich die gesamte deutsche Bevölkerung.

Die defizitäre, in vielem apologetische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit spiegelte sich auch in der Tätigkeit des Landesdirektors wider. Zwar sah Klausa autoritären Führungsstil und die Umgangsformen des Obrigkeitsstaates als nicht mehr zeitgemäß an. Doch hielt er an manchen Leitideen und Führungstechniken fest, die er noch aus Verwaltung und Militär der ersten Jahrhunderthälfte kannte und die er auch durch die NS-Zeit nicht diskreditiert sah. Die personellen und fachlichen Kontinuitäten zwischen dem LVR und dem früheren, seit den 1930er Jahren gleichgeschalteten rheinischen Provinzialverband betrachtete Klausa ebenfalls aus diesem Blickwinkel. Im Einvernehmen mit seinen Kolleg/inn/en aus Verwaltung und Politik ging er davon aus, dass sich der Verband in den 1930er und 1940er Jahren den Ansprüchen der NS-Bewegung weitgehend entzogen und seine „guten“ fachlichen Traditionen über die Zeit der NS-Herrschaft hinweg verteidigt habe. Insofern sah Klausa als Landesdirektor auch kein grundsätzliches Problem darin, Mitarbeiter/innen aus der Zeit vor 1945 weiter zu beschäftigen oder deren frühere „Verdienste“ im Rahmen verbandsinterner Traditionspflege zu würdigen. Dass es innerhalb des Personals etliche gab, die im NS-Regime Karriere gemacht hatten, und nicht wenige, die an Repressionsmaßnahmen gegen soziale Randgruppen oder den Krankenmorden beteiligt gewesen waren, wurde nicht problematisiert oder einverständig „beschwiegen“. In dieser Haltung war Klausa allerdings nicht herausragend, sondern typisch, sowohl für die Führungsriege des LVR und das Gros der Verwaltungsbeamten als auch für die übergroße Mehrheit des Staatsapparates und der deutschen Gesellschaft nach 1945.

5. Udo Klausa als Teil einer „Erfolgs-“ wie „Belastungsgeschichte“ der Bundesrepublik

Mit seinem Ruhestand wurde Klausa selbst Teil jener selektiven Traditionspflege, die er verbandsintern gefördert hatte und die auch weite Teile der Öffentlichkeit zustimmend aufgriffen. So wurde seine Biografie gewissermaßen ein Stück der oft erzählten „Erfolgsgeschichte“ der Bundesrepublik. Bis über die Jahrtausendwende hinaus schienen Klausas Leistungen als Verwaltungsmann, sein Ruf als „Neuerer“ und „Bewahrer“, das Bild des „Gründungsvaters“ des Landschaftsverbandes und einer „Pioniergestalt“ moderner Verwaltung unbestritten.

Alternative Deutungen der Verbandsgeschichte lagen durchaus vor, vor allem in Gestalt der harten Kritik, die sich in Folge der studentischen Revolte und der neuen sozialen Bewegungen gegen den LVR zu richten begann. In den 1970er Jahren traten hier insbesondere Angehörige des sogenannten SSK („Sozialpädagogische Sondermaßnahmen Köln“) hervor. Angesichts der bekannt gewordenen menschenunwürdigen Zustände in psychiatrischen Anstalten und Jugendheimen des Rheinlandes und etlicher Todesfälle, die zum Teil auch überregional Aufsehen erregten („Brauweiler-Skandal“), forderten die Kritiker ein Ende des repressiven und ausgrenzenden Klinik- und Heimsystems. Einen wesentlichen Grund für dieses System sahen sie in autoritären Gesellschaftsvorstellungen und der unabgeschlossenen NS-Vergangenheit des Verbandes und seines Führungspersonals. Das richtete sich nicht zuletzt gegen den Direktor des LVR und setzte unmittelbar an dessen Schrift „Rasse und Wehrrecht“ an. Wer sich vor 1945 so auf die Seite des NS-Regimes gestellt und dessen Forderung nach „Aussonderung der Entarteten“ zu eigen gemacht habe, so die Argumentation des SSK, der habe vermutlich auch nach 1945 auf soziale Selektion und Ausgrenzung gesetzt – und müsse für die Vernachlässigung und Repression von Heimkindern und Psychiatriepatienten entscheidend verantwortlich gemacht werden. Die Geschichte des Landschaftsverbandes und seines Leitungspersonals wurde hier diametral entgegengesetzt zum Selbstverständnis des LVR verstanden, nämlich als Teil einer deutschen „Belastungsgeschichte“.

Mit der Abschwächung der Protestbewegung und dem Abflauen der medialen Berichterstattung über die „Klinikskandale“ verebbte diese Debatte jedoch nach wenigen Jahren wieder. Seit den 1970er Jahren wurden die biografischen Bezüge zur NS-Zeit im Personal des Landschaftsverbandes deutlich weniger. Auch entwickelten sich seit den 1980er Jahren aus dem LVR heraus Ansätze kritischer Historisierung, insbesondere durch medizin- und fürsorgegeschichtliche Arbeiten zur Beteiligung des rheinischen Provinzialverbandes an der NS-Politik gegen Kranke und sozial Unangepasste. Zu einer Überprüfung der Nachkriegsgeschichte des LVR und der NS-Vergangenheit seines jüngeren Führungspersonals kam es allerdings erst deutlich später.

Zwei Ereignisse waren es, die den ersten Direktor des Landschaftsverbandes wieder ins Licht der Öffentlichkeit rückten, nun als Symbolfigur „verdrängter Vergangenheit“ und fragwürdiger Traditionspflege. Die seit der Jahrtausendwende breit diskutierten „Heimkinderskandale“ gaben Anlass, die Haltung des LVR gegenüber Kranken und Hilfsbedürftigen in der frühen Bundesrepublik zu überprüfen und bewegten frühere Kritiker, ihre in den 1970er Jahren formulierten Thesen nochmals vorzubringen. Noch wichtiger für die jüngere Auseinandersetzung um den ersten Landesdirektor war jedoch das 2012 erschienene Buch Mary Fulbrooks „A Small Town near Auschwitz“, das erstmals die Karriere und Tätigkeit des Verwaltungsbeamten im „Dritten Reich“ genauer betrachtete und herausarbeitete, in welcher Weise Klausa in die NS-Politik im besetzten Polen und die Judenverfolgung eingebunden war. Das nicht nur mit wissenschaftlichem Gestus, sondern mit persönlicher Anteilnahme, unter besonderer Betonung der Opferperspektive geschriebene Werk gab der Debatte eine neue Tragweite. Die „Nähe“ des Protagonisten zu „Auschwitz“ ließ eine Aufrechterhaltung des bisher gepflegten „Klausa-Bildes“ nicht mehr zu. Das galt auch für den LVR selbst, der vor diesem Hintergrund eine Neuorientierung vornahm, sich öffentlich zur historischen „Aufarbeitung“ bekannte und verschiedene Veranstaltungen sowie Forschungen zu der Nachkriegsgeschichte des Verbandes und seinem ersten Direktor initiierte[3].

Wie Udo Klausas Karriere nicht isoliert zu betrachten ist, sondern beispielhaft stehen kann für Kontinuität und Wandel von Verwaltungseliten in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, so verweist auch der Umgang mit der „historischen Figur“ Klausa exemplarisch über den individuellen Fall hinaus. An ihr lassen sich nicht nur die defizitäre „Vergangenheitsbewältigung“ der frühen Bundesrepublik sowie die seit den 1960er Jahren zunehmend virulent werdenden Konflikte um die NS-Geschichte festmachen, sondern auch jener Modus der „Aufarbeitung“, der sich in den letzten beiden Jahrzehnten im Rückblick auf NS-Belastungen weitläufig durchgesetzt zu haben scheint – ob mit Blick auf Ärzteschaft, Kulturschaffende, Justiz und Polizei, auf den unteren Ebenen der Verwaltung oder im Bereich der Bundesministerien. Dass sich die öffentliche Wahrnehmung Klausas zuletzt deutlich gewandelt hat, dürfte nicht nur einem erweiterten Wissen über die NS-Vergangenheit zu verdanken sein, sondern hat mit einem veränderten gesellschaftlichen Resonanzraum, differenzierteren Vorstellungen von historischer Verantwortung und „Täterschaft“ sowie neuen Formen eines von den „Opfern“ her entwickelten Gedenkens zu tun. Der neue Blick auf die „Ära Klausa“ ist aber mindestens ebenso sehr auf die öffentlichen Interventionen kritischer Bürger/innen zurückzuführen wie auf einen „Generationswechsel“ innerhalb des Landschaftsverbandes, der frühere Loyalitäten zur „Gründergeneration“ verschwinden und neue Vorstellungen von Organisationskultur und institutioneller Selbstdarstellung entstehen ließ.

Quellen

Der Nachlass Klausa befindet sich im Archiv des LVR, das zum LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum in Pulheim-Brauweiler gehört, erschlossen durch ein Findbuch, Köln 2009, rev. 2017. [Online]

Literatur

Fulbrook, Mary, A Small Town near Auschwitz. Ordinary Nazis and the Holocaust, Oxford 2012 (deutsch: Eine kleine Stadt bei Auschwitz. Gewöhnliche Nazis und der Holocaust, Essen 2015).

Fulbrook, Mary, „Unschuldig schuldig werden“? Systemische Gewalt und die Verfolgung der Juden von Będzin, in: Löw, Andrea/Bergen, Doris L. /Hájková, Anna (Hg.), Alltag im Holocaust. Jüdisches Leben im Großdeutschen Reich 1941–1945, München 2013, S. 117-136.

Fulbrook, Mary, Nazis mit reinem Gewissen? Zivile Funktionsträger und der Holocaust, in: Bialas, Wolfgang/Fritze, Lothar (Hg.), Ideologie und Moral im Nationalsozialismus, Göttingen 2014, S. 129-151.

Kaminsky, Uwe/Roth, Thomas, Verwaltungsdienst, Gesellschaftspolitik und Vergangenheitsbewältigung nach 1945. Das Beispiel des Landesdirektors Udo Klausa, Berlin 2016. [mit weiteren Nachweisen und Literaturangaben]

Online

Geschichts-LK des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Pulheim, „Menschen wie Vieh gehalten“ – Der Skandal um die Schließung der Fachklinik für Psychiatrie und Neurologie des Landeskrankenhauses Brauweiler 1978, Pulheim 2011. [Online]

Gothe, Lothar, „A small town near Auschwitz“. Gedenkrituale beim LVR in Köln und ein dazu passendes neues Buch, in: Neue Rheinische Zeitung, Online-Flyer vom 9.5.2017. [Online]

Kronauer, Jörg, Das Ende des Schweigens. Der Landschaftsverband Rheinland wagt sich an die Aufarbeitung seiner Vergangenheit, in: StadtRevue 10.2011. [Online]

„Der LVR stellt sich seiner Geschichte“, Köln 2017. [Online]

- 1: Fulbrook, Nazis, S. 131.

- 2: Dr. Helmut Czischke (SPD) (1925-2005), Nachfolger Klausas als Landesdirektor 1.11.1975-31.5.1980.

- 3: Diese erinnerungspolitische Umorientierung kommt auch im vorliegenden Artikel zum Ausdruck, der Ergebnisse einer vom LVR geförderten wissenschaftlichen Untersuchung zusammenfasst und einen früheren Beitrag ersetzen soll, der 2011 nach öffentlicher Kritik von der Internetplattform „Rheinische Geschichte“ entfernt wurde.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Roth, Thomas, Kaminsky, Uwe, Udo Klausa, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/udo-klausa-/DE-2086/lido/5ab3852cb4deb3.65635956 (abgerufen am 25.04.2024)