Zu den Kapiteln

Geboren wurde Werner Eggerath am 16.3.1900 als Sohn eines Stukkateurs in Elberfeld (heute Stadt Wuppertal). Nach der Volksschule arbeitete er als Schlosser, Bau- und Hafenarbeiter und als Heizer. Von September 1918 bis März 1919 war er Soldat im Ersten Weltkrieg, zunächst Angehöriger eines Pionierbataillons, zuletzt beim Freikorps Baltikumer, das beim Grenzschutz Oberst-Ost eingesetzt war. Unter dem Eindruck der Kriegserlebnisse organisierte er sich gewerkschaftlich, schrieb als „Arbeiterkorrespondent“ Zeitungsartikel, und trat in die Rote Armee ein, die sich im Ruhrgebiet militärisch gegen den Putsch von Kapp und Lüttwitz zu wehren suchte. Nach deren Niederlage flüchtete er in die niederländische Provinz Limburg, wo er ab 1923 im deutschen Grenzort Gangelt lebte. 1924 organisierte er sich in der KPD, in der er auf örtlicher Ebene eine Reihe von Funktionen übernahm. Bis 1927 war er Bergarbeiter in Heerlen (Niederlande). Bei den Kommunalwahlen in Neuss am Rhein wurde er 1929 zum Stadtverordneten gewählt, seine Partei bestimmte ihn 1932 zum Leiter des Unterbezirks Wuppertal. Er entwickelte sich zu einem der hoffnungsvollen Kader der KPD, weshalb er von Oktober 1932 bis 1934 zur Internationalen Leninschule in Moskau delegiert wurde.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland gehörte er dem Sekretariat der unterdessen illegalen Revolutionären Gewerkschaftsopposition an, zugleich war er zeitweise Mitglied der Landesleitung der KPD, zuständig für die politische Arbeit in den Bezirken Ruhrgebiet – Niederrhein – Mittelrhein und Südwestdeutschland, für die gewerkschaftliche Arbeit in Berlin sowie für den Literaturvertrieb und Kaderangelegenheiten der KPD. Sein Wirken blieb nicht unbemerkt, am 21.1.1935 erfolgte seine Verhaftung, denen Verhöre im Berliner Gefängnis Prinz-Albrecht-Straße, im Columbiahaus und in der Untersuchungshaft in Berlin-Moabit folgten. Im April 1936 verurteilte ihn der I. Senat des Volksgerichtshofs wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zu 15 Jahren Zuchthaus, die er im Zuchthaus in Münster und in der Strafanstalt überwiegend in Einzelhaft verbüßen musste; zuletzt gehörter er im Zentralgefängnis in Bochum einem Sprengkommando an.

Im Juni 1945 ging Werner Eggerath nach Eisleben, wo er die „Partei der Werktätigen“ ins Leben rief, eine Episode, zu der er später in der Publikation „fröhliche Beichte“ gestand, war Chefredakteur der „Eislebener Zeitung“ und wurde im Juli Landrat des Mansfelder Seekreises. Zugleich war er in der wieder zugelassenen KPD aktiv, die ihn am 1.10.1945 zum 1. Sekretär der Bezirksleitung Thüringen wählte. Bei den Landtagswahlen in Thüringen 1946 kandidierte er für die SED und wurde Landtagsabgeordneter. In jener Zeit gehörte Werner Eggerath zu den bestimmenden deutschen Kommunisten, weshalb ihn die SED 1946/1947 zum Landesvorsitzenden in Thüringen bestimmte. Von Mai bis Oktober 1947 wurde er zum Minister des Innern Thüringens gewählt, womit er zugleich Stellvertretender Ministerpräsident war, und anschließend zum Ministerpräsidenten des Landes. In dieser Funktion traf er 1949 auf Thomas Mann (1875-1955) während dessen Aufenthaltes in Weimar, der gegenüber Eggeraths Haftentbehrungen wegen „schwer seine Achtung versagen kann“. Die herausragende Rolle innerhalb Thüringens erhielt auch in der Sowjetischen Besatzungszone ihre Entsprechung. Werner Eggerath wurde 1948 Mitglied des Deutschen Volksrates, aus dem nach Bildung der DDR die Volkskammer entstand, der er bis 1954 angehören sollte. Mit der Umstrukturierung der Länder in der DDR in Bezirke verlor Eggerath seine Stellung als Ministerpräsident, weshalb er zunächst auf DDR-Ebene mit Funktionen versehen wurde. Er wurde 1952 zum Staatsekretär beim Ministerpräsidenten der DDR ernannte, leitete in dieser Funktion die für ihn geschaffene Koordinierungs- und Kontrollstelle für die örtlichen Organe in der DDR.

Werner Eggerath wechselte 1954 in den diplomatischen Dienst des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und war bis 1957 Botschafter der DDR in Rumänien. Nach seiner Rückkehr gehörte er dem Friedensrat und seinem Präsidium sowie der Liga für Völkerfreundschaft an. Zugleich erhielt er am 8.3.1957 die eminent wichtige und neu geschaffene Funktion eines Staatssekretärs für Kirchenfragen, in der er zu den einzigen staatsunabhängigen Institutionen, den evangelischen und katholischen Kirchen differenzierte Beziehungen zu unterhalten hatte.

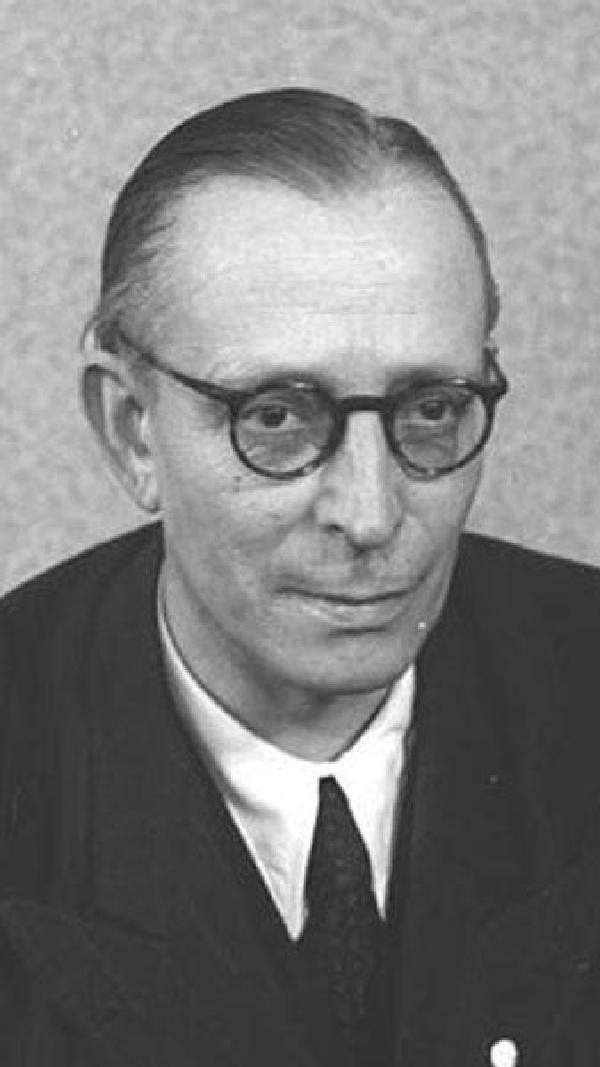

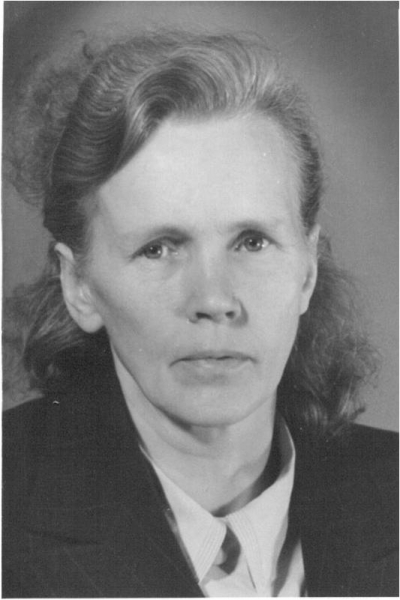

Begrüßung von Thomas Mann in Weimar durch Werner Eggerath und Frau Dr. Thorhorst. (Bundesarchiv, Bild 183-S86720 / CC-BY-SA 3.0)

Allerdings musste er diese Aufgabe 1960 aus gesundheitlichen Gründen aufgeben, blieb jedoch weiterhin aktiv. Als freischaffender Schriftsteller verfasste er bis zu seinem Tod am 16.6.1977 insgesamt vier Bücher, wobei er bereits seit Jahren Arbeiten veröffentlicht hatte, die regelmäßig Eigenerleben romanhaft verarbeiten. 1947 erschien in Weimar der Titel „Nur ein Mensch“, in dem er sich dem Widerstand gegen die Nationalsozialisten widmet, 1948 „Marxismus und Arbeiterklasse. Kampf um die deutsche Demokratie“, 1949 der agitationsorientierte Erlebnisbericht „10000 Kilometer durch das Sowjetland“, 1952 im SED-Verlag über das Erstarken der Nationalsozialisten die Erzählung „Die Stadt im Tal“, 1956 „Die Entscheidung des Dr. Ringler und andere Skizzen“, 1959 „Kein Tropfen ist umsonst vergossen“, einem Roman, in dem es um den Streik der rheinischen Bergarbeiter zur Zeit der Rheinlandbesetzung nach dem Ersten Weltkrieg geht, und 1960 der Roman „Wassereinbruch“, der eine Naturkatastrophe im Mansfelder Kupferbergbaugebiet literarisch verarbeitet, sowie 1960 „Fahrt ins Donautal und andere Reportagen aus Rumänien“.

Während diese Arbeiten noch nebenher erschienen, widmete er sich in den nächsten Jahren – er hatte lediglich 1962/1963 die Funktion des Parteisekretärs im Bezirksverband des Deutschen Schriftstellerverbandes übernommen – 1963 „Kosakengeneral und andere bunte Geschichten“, 1964 „Land der blauen Flammen, Wiedersehen mit Rumänien“, 1965 die Erzählung „Quo vadis Germania?“ und der „Kosakengeneral. Erzählungen“ und zwei Jahre vor seinem Ableben, mehrfach aufgelegt, „Die fröhliche Beichte. Ein Jahr meines Lebens“, in der es um den Vereinigungsprozess von SPD und KPD in Thüringen geht.

Werner Eggerath wird in der öffentlichen Wahrnehmung heute überwiegend wegen seiner Rolle als Staatssekretär für Kirchenfragen erinnert, während seine Romane lediglich einen marginalen Stellenwert einnehmen, insbesondere wegen ihrer ausgeprägt unkritischen marxistisch-leninistischen Einstellung.

Werke (Auswahl)

Nur ein Mensch. Thüringer Volksverlag, Weimar 1947.

„Marxismus und Arbeiterklasse. Kampf um die deutsche Demokratie“. Thüringer Volksverlag, Weimar 1948.

10000 Kilometer durch das Sowjetland, 1949.

Die Stadt im Tal,, Berlin 1952.

Die Entscheidung des Dr. Ringler und andere Skizzen, Berlin 1956.

Kein Tropfen ist umsonst vergossen, Berlin 1959.

Wassereinbruch! Berlin 1960.

Fahrt ins Donautal und andere Reportagen aus Rumänien, 1960.

Der Kosakengeneral und andere Geschichten, Berlin 1961.

Im Land der blauen Flammen, Leipzig 1964.

Quo Vadis Germania, Berlin 1965.

Die fröhliche Beichte. Ein Jahr meines Lebens, Berlin 1975.

Literatur

Boyens, Armin, Das Staatssekretariat für Kirchenfragen, in: Vollnhals, Clemens (Hg.), Die Kirchenpolitik von SED und Staat. Eine Zwischenbilanz, Berlin 1997, S. 120–138.

Boyens, Armin/Weber,Hermann/Herbst, Andreas, Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918 bis 1945, Berlin 2008, S. 211-212.

Goerner, Martin Georg, Zu den Strukturen und Methoden der SED-Kirchenpolitik in den fünfziger Jahren, in: Schroeder Klaus (Hg.), Geschichte und Transformation des SED-Staates. Berlin 1994, S. 112– 129.

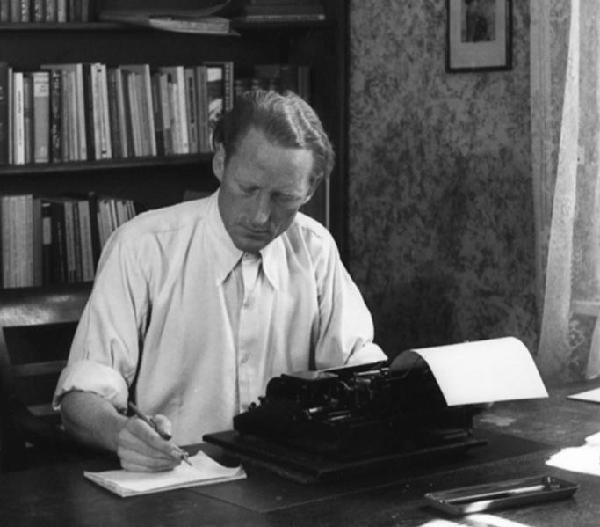

Jungaktivisten aus dem Kali-Bergwerk Kaiserroda im Gespräch mit dem Ministerpräsidenten Eggerath. (Bundesarchiv, Bild 183-R89617 / CC-BY-SA 3.0)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Müller-Enbergs, Helmut, Werner Eggerath, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/werner-eggerath/DE-2086/lido/613f0cf1552050.65427946 (abgerufen am 24.04.2024)