Zu den Kapiteln

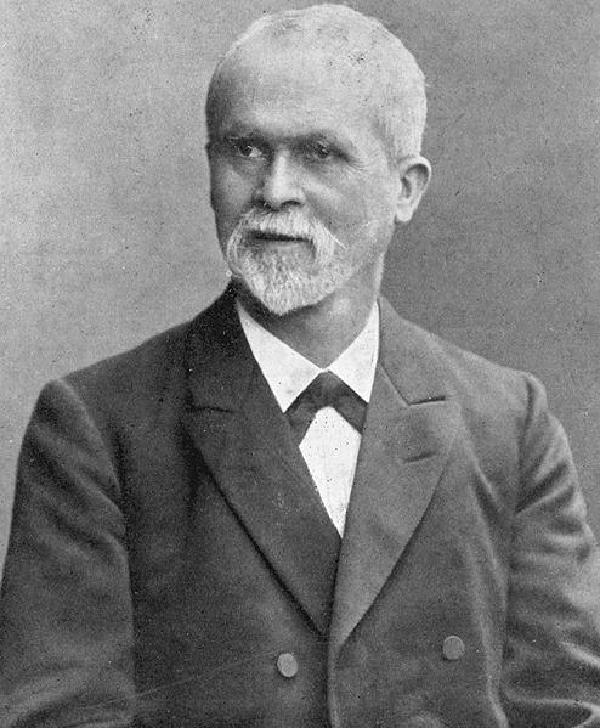

Ludwig Weber war Pfarrer in Mönchengladbach und einer der führenden konservativen Sozialreformer auf evangelischer Seite in der Zeit des Kaiserreichs. Er zählte unter anderem zu den Initiatoren des Evangelisch-Sozialen Kongresses und war Vorsitzender des Gesamtverbandes der evangelischen Arbeitervereine Deutschlands.

Ludwig Weber wurde am 2.4.1846 im westfälischen Schwelm als Sohn des Landgerichtsrats Carl Weber und dessen Frau Emilie geboren. Aufgrund der beruflichen Versetzung des Vaters verbrachte er seine Jugend in Marienwerder (Westpreußen). 1863 begann Weber das Studium der evangelischen Theologie in Bonn, Berlin und Erlangen, das er 1868 mit dem Erwerb des Licentiatengrades abschloss. Vor allem die Zeit in Erlangen prägte ihn theologisch hin zum streng orthodoxen Luthertum. Nach ersten Berufsstationen in Iserlohn und Dellwig (Ruhr) trat er 1881 die neu errichtete dritte Pfarrstelle in Mönchengladbach an.

Die Gemeindegliederzahlen waren vor allem durch die expandierende Textilindustrie stark angestiegen. Dort galt Weber bald als glänzender Prediger und amtierte als anerkannter und beliebter Gemeindepfarrer bis zur Emeritierung 1914. Weber verstarb am 29.1.1922 in Bonn. Ihm zu Ehren ist in Mönchengladbach eine Straße benannt. Sein einziger Sohn Hans Emil Weber (1882-1950) lehrte als Professor für systematische Theologie in Bonn.

Diese eher unauffällige rheinische Theologenvita vermittelt zunächst noch keinen Eindruck von der überregionalen Bedeutung Webers. Sie bedarf dringend der Ergänzung durch eine Betrachtung des sozialpolitischen Engagements, das Weber in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg reichsweit gezeigt hat. Der Reformimpuls, den Johann Heinrich Wichern (1808-1881) mit seiner Wittenberger Rede 1848 für die diakonische Arbeit der inneren Mission vermittelt hatte, hatte nichts an der zunehmenden Entfremdung der Arbeiterschaft von der evangelischen Amtskirche zu ändern vermocht. Letztere wurde - nicht zu Unrecht - als willfähriges Organ des Herrscherhauses wahrgenommen, die in ihren Gremien einseitig von Vertretern des gehobenen Bürgertums dominiert sei und entsprechend deren Interessen vertrete.

Umgekehrt wurde die erstarkende Sozialdemokratie von der Amtskirche nicht als politische Reaktion auf die zahlreichen drängenden sozialen Probleme der Industriegesellschaft interpretiert, sondern ausschließlich als Symptom eines religiösen und sittlichen Verfalls. Folglich konnte in der Sehweise der maßgeblichen kirchlichen Kreise nur eine Rechristianisierung der Gesellschaft den drohenden gewaltsamen Umsturz abwenden.

In der Enge dieser Denkmuster verharrte teilweise auch Weber. So benannte er vor der Gladbacher Kreissynode von 1894 die Ursachen der sozialen Not präzise und durchaus mit ökonomischem Sachverstand. Er führte unter anderem die soziale Entwurzelung, die zunehmende Kapitalakkumulation in den Händen weniger oder die Krisenanfälligkeit der Weltmärkte an. Er zog aber daraus den Schluss, dass all diese „äußeren Elemente der modernen industriellen Arbeiterfrage" nur durch deren mangelnde christliche Verankerung an Schärfe gewännen. Die Kirche solle vielmehr nach oben und nach unten Buße predigen und auf den „rechten Kommunismus der Liebe" setzen. Was Weber über seine Zeit herausragen lässt, sind seine zahlreichen Initiativen für eine konkrete Besserung der Lebensbedingungen der Arbeiterschaft. Sie bilden letztlich einen Traditionsstrang hin zur Herausbildung der modernen evangelischen Sozialethik. So trat er bereits für die uneingeschränkte Koalitionsfreiheit und das ungehinderte Organisationsrecht der Arbeiter ein. Die starre staatskirchliche Verankerung der evangelischen Kirche stieß ebenso auf seine Kritik wie er umgekehrt seiner Kirche für die praktische Bewältigung der sozialen Not als erfahrener Organisator umsetzbare Vorschläge unterbreitete. In seinen sozialpolitischen Anschauungen wurde Weber wohl am nachhaltigsten von den Ideen des konservativen Literaturhistorikers Victor Aimé Huber (1800-1869) beeinflusst, der bereits für die genossenschaftliche Selbsthilfe der Arbeiter ebenso wie für eine Beteiligung der Arbeiter an den Unternehmergewinnen plädiert hatte.

Bereits seit 1878 stand Weber in Kontakt mit dem Berliner Hofprediger Adolf Stoecker (1835-1909). In der kurzen Aufbruchphase, die sich 1890 mit der Aufhebung der Sozialistengesetze und dem Wort des Evangelischen Oberkirchenrates in Berlin zur „Mitarbeit an der Lösung der sozialen Frage" anzukündigen schien, gewannen christlich-soziale Ideen unter dem Schutzschirm eines „sozialen Kaisertums" an Popularität. Bei der Gründung des Evangelisch-Sozialen Kongresses 1890 agierte Weber ebenso gemeinsam mit Stoecker, wie er zusammen mit ihm 1896 den Kongress im Streit verließ und die Freie kirchlich-soziale Konferenz gründete. Beide Kongresse dienten als Diskussionsplattformen für nationalökonomische und sozialpolitische Themen, wobei die Referenten überwiegend Theologen waren.

Die weiterreichenden und überkonfessionellen Ansätze Friedrich Naumanns (1860-1919), der etwa für eine Heranführung der evangelischen Arbeitervereine an die freien Gewerkschaften eintrat, lehnte Weber ab. Gleichfalls 1896 hieß es freilich bereits in der knappen Diktion Kaiser Wilhelms II. (Regentschaft 1888-1918): „Christsozial ist Unsinn..." und Carl-Ferdinand von Stumm (1836-1901), Großindustrieller an der Saar und Freund des Kaisers, griff Weber in einer Reichstagsrede scharf an.

Der wichtigste sozialpolitische Beitrag Webers liegt in der Förderung und Leitung der evangelischen Arbeitervereine. Nach der Gründung eines Vereins in Gladbach 1889 setzte er sich engagiert dafür ein, reichsweit ein dichtes Netz dieser Vereine zu spannen und seit 1898 leitete er den Gesamtverband der evangelischen Arbeitervereine Deutschlands. Von dort suchte er mittels Petitionen und politischer Kontakte zu Reichstagsabgeordneten und Ministerialstellen Einfluss auf die staatliche Sozialpolitik und -gesetzgebung zu nehmen. In praktischer Hinsicht standen der Arbeitsschutz und die Wohnungsfrage im Mittelpunkt. Dabei bediente er sich moderner Methoden der Datenerhebung, wenn er zum Beispiel 1892 den Arbeitervereinen Fragebögen zu den konkreten Wohnverhältnissen und den Sonntagsbeschäftigungen der Arbeiterfamilien zusandte, deren publizierte Auswertung auf weite Beachtung in der Öffentlichkeit stieß.

Zur praktischen Schulungsarbeit in den Kursen der Arbeitervereine gab Weber mehrere Sammelbände heraus. Im Vergleich zu den freien und christlichen Gewerkschaften blieben ihre Mitgliederzahlen freilich bescheiden: 1914 waren dem Gesamtverband 1.105 Arbeitervereine mit circa 140.000 Mitgliedern angeschlossen.

Ein letztes Mal ergriff Weber die politische Initiative 1904 mit der Gründung der „Sozialen Geschäftsstelle für das evangelische Deutschland", die als Dachorganisation verschiedener sozialpolitischer Vereinigungen dienen sollte. Hauptaufgabengebiete bildeten Schulungen und die eigene Pressearbeit. Ganz als Kind seiner Zeit engagierte sich der erfolgreiche Gemeindepfarrer neben der Sozialpolitik in der Sittlichkeitsbewegung und im Evangelischen Bund, den damaligen „pressure groups" des Protestantismus. Bezeichnend für sein Weltbild ist ein Zitat aus einem Vortrag: „Wollen wir uns dem Einfluss des Ultramontanismus entgegenwerfen und zugleich den inneren Feind, die Sozialdemokratie, nach Möglichkeit zurückdrängen, so müssen wir Evangelischen sozial arbeiten und zu retten suchen, was zu retten ist."

Diese doppelte Frontstellung gegen die „Gegner im roten und schwarzen Lager" führte freilich zu einer Selbstisolierung Webers und zu einer starken Begrenzung seines Einflusses, an der all seine intensiv betriebene und ehrlich gemeinte Sozialarbeit nichts zu ändern vermochte. Wilhelm Menn (1888-1956), seit 1926 der erste offiziell bestallte rheinische Sozialpfarrer, sollte sich - zumal unter den veränderten Strukturen der Weimarer Republik - gänzlich von Webers Konzeption lösen.

Literatur

Lewek, Gert, Kirche und soziale Frage um die Jahrhundertwende. Dargestellt am Wirken Ludwig Webers, Neukirchen 1963.

Pauly, Dieter, Ludwig Weber. Leben und Arbeit eines evangelischen Sozialreformers, Mönchengladbach 1986.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Flesch, Stefan, Ludwig Weber, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/ludwig-weber/DE-2086/lido/57c833ac8c4c01.46671070 (abgerufen am 11.05.2024)