Zu den Kapiteln

Schlagworte

Sophie Haehner war die Tochter des rheinischen Stadtplaners Hermann Josef Stübben und Ehefrau des Leibarztes des letzten Deutschen Kaisers Dr. Alfred Haehner. Erfolgreich erwies sie sich als Netzwerkerin und Briefpartnerin innerhalb des monarchistisch-kulturellen Milieus der Weimarer Republik jenseits der politischen Eliten. Ihr symbolisches Kapital bestand dabei aus ihrer Herkunft aus dem gehobenen rheinischen Bürgertum wie aus ihrem Zugang zu Mitgliedern des Exilhofes der Hohenzollern in den Niederlanden.

Sophia (genannt Sophie) Julia Victoria Stübben wurde am 3.9.1872 als ältestes von fünf Geschwistern in Holzminden geboren. Ihre Eltern waren der Architekt Hermann Josef Stübben (1845-1936) und Ottilie Stübben geborene Wortmann (1845-1916). Die Familie war katholisch. Der Vater war ab 1881 Kölner Stadtbaumeister und dadurch intensiv an städtischen Hygienekonzepten interessiert, weshalb mehrere Ärzte zum sozialen Umfeld der Familie gehörten. Seine Tochter Sophie heiratete am 16.10.1893 den Augenarzt Dr. August Pröbsting (1860-1944), der später Professor an der Universität zu Köln wurde. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor: Ottilie (geboren 1893) und Dorothea (geboren 1899). Im Jahr 1900 entwarf Josef Stübben im Auftrag des belgischen Königs den Bebauungsplan für die belgische Küstenregion Duinbergen. Eines der Häuser kaufte er selbst und benannte es nach seiner Tochter „Villa Sophie“. Diese nutzte den Ort als persönliches Refugium wie gesellschaftlichen Repräsentationsraum gegenüber Familien der Kölner Oberschicht. Nach ihrer Scheidung im Dezember 1913 folgte Sophie ihren Eltern nach Berlin-Grunewald. Der Tod der Mutter veranlasste sie vorübergehend zum Ausbruch in die Selbständigkeit. Sophie nahm 1916 eine Arbeit in Pfalzburg im Elsass auf, vermutlich als Krankenschwester im Kriegseinsatz.

Am 20.5.1920 heiratete Sophie in Berlin den Mediziner Dr. Alfred Haehner. Die Ehe blieb kinderlos. Zwar waren die beiden nachweislich erst seit 1914 enger verbunden, doch gehörten die Haehners, eine katholisch-preußische Militärmediziner-Familie, schon lange zu ihrem sozialen Umfeld. Nicht nur die Familienväter Stübben und Haehner kannten sich bereits seit den 1880er Jahren in Köln, auch die Töchter Sophie und Ida (1884-1976), Alfred Haehners jüngere Schwester, standen seit spätestens 1912 in näherer Bekanntschaft. Da ihr zweiter Ehemann als Leibarzt für das ab 1918 exilierte deutsche Kaiserpaar tätig war, zog Sophie nach ihrer Hochzeit mit ihrer jüngeren Tochter zu ihm nach Doorn in die Niederlande. Dort lebten die Haehners bis 1925. Auch danach riss der Kontakt zum kaiserlichen Exilhof nicht ab, was nicht zuletzt Sophies Verehrung für Wilhelm II. (Regentschaft 1888-1918) geschuldet war. 1926 schrieb sie über einen Besuch in Doorn an einen gleichgesinnten Briefpartner: „Mein Mann und ich fanden hier beide hohe Herrschaften äusserst huldvoll und herzlich. Das Verhältnis zu uns ist wieder in alter Wärme hergestellt. Bei meiner grossen Hinneigung zum Kaiser freut mich das ausserordentlich.“ Nach dem Tod ihres Vaters 1936 verwaltete Sophie dessen Nachlaß und sorgte für seinen Erhalt. Offenbar hinderten gesundheitliche Schwierigkeiten und der ausbrechende Zweite Weltkrieg sie jedoch an weiterer produktiver Arbeit.

Der Beruf des Vaters sowie die Berufe ihrer Ehemänner brachten es mit sich, dass Sophie häufig den Wohnort wechselte. Das bot ihr zugleich die Möglichkeit, viele europäische Orte und bedeutende Persönlichkeiten ihrer Zeit kennenzulernen, u. a. den Schriftsteller Emil Ludwig (1881-1948) und den Welfisch gesinnten Juristen und Braunschweigischen Minister August Hampe (1866-1945). Bei aller sozialen Weitläufigkeit blieb ihr persönliches Netzwerk zunächst auf das Umfeld ihres Vaters begrenzt, später profitierte sie von den Verbindungen ihres zweiten Ehemannes, insbesondere dessen Kontakt zum Haus Hohenzollern. Wiewohl ohne eigenen Beruf und Bekanntheit gelang es ihr so, ein kleines monarchistisch-kulturelles Netzwerk zu schaffen. Denn ihr Hauptinteresse galt der Kunst, vor allem der Erfolgsliteratur des Kaiserreiches und der frühen Weimarer Republik. Während ihrer Zeit in Berlin besuchte sie Veranstaltungen des Goethe-Bundes, einer literarischen Vereinigung, die ursprünglich aus Protest gegen Zensurbestrebungen im Kaiserreich gegründet worden war. Hier begegnete sie dem Bestsellerautor Hermann Sudermann (1857-1928), mit dem sie über Jahre hinweg in freundschaftlichem Briefkontakt verbunden blieb. Von Doorn aus unterstützte sie mit seiner Hilfe die deutschen Literatur-Vereine in Holland und sammelte in Deutschland bei populären Autoren wie zum Beispiel Rudolf Presber (1868-1935) Buchspenden. Zugleich diente sie als Verbindungsfrau für ein Treffen zwischen Sudermann und Hermine von Schönaich-Carolath, geborene Prinzessin Reuß (1887-1947), seit 1922 zweite Ehefrau Wilhelms II. Auch bei der Kontaktaufnahme und frühen Verbindung zwischen Wilhelm II. und dem auch als Afrikaforscher bekannten Ethnologen Leo Frobenius (1873-1938) erwies sich Sophie Haehner neben ihrem Mann als Vermittlerin hinter den Kulissen. Ihre Eindrücke über das Leben der Hohenzollern im Exil hielt sie in Briefen und einem leider bisher nicht auffindbaren Tagebuch fest. Sophie Haehner starb am 4. März 1943; ihr Sterbeort ist unbekannt.

Quellen

Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta Nachlass Sudermann, Korrespondenz Sophie Pröbsting-Haehner.

Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte (1889): Tageblatt der 61. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Köln vom 18. bis 23. September 1888. Geschäftlicher Teil, Köln.

Leo Frobenius Institut Frankfurt, Nachlass Leo Frobenius, LF 1507, 2-6 und 9 (Korrespondenz zwischen Leo Frobenius und Alfred und Sophie Haehner sowie Dorothee Pröbsting).

Historisches Archiv der Stadt Köln, Best. 542/ A 8173: Todesanzeige I 3741 v. 27.10.1949 Alfred Haehner.

Universitätsarchiv Köln, Bestand August Pröbsting.

Literatur

Karnau, Oliver, Hermann Josef Stübben Städtebau 1878-1930. Braunschweig/Wiesbaden 1996.

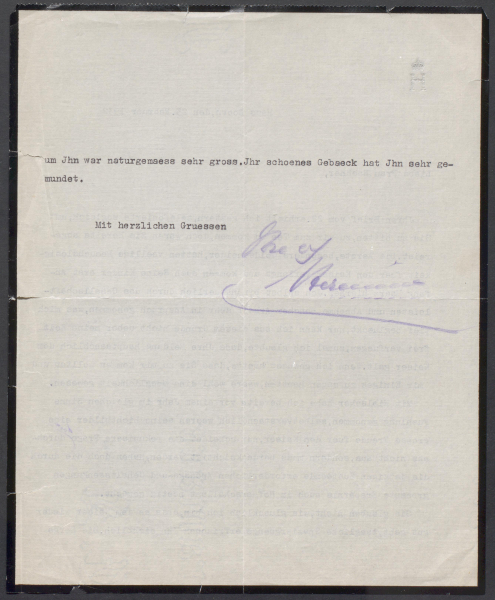

Brief der Kaiserin Hermine an Sophie Haehner vom 25.2.1932, Rückseite (Historisches Archiv der Stadt Köln, 1193A, A 110).

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Bredemeier, Jessica, Hütten, Antonia, Mangold-Will, Sabine, Sophie Haehner, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/sophie-haehner-/DE-2086/lido/62567fc94411e2.74432432 (abgerufen am 04.05.2024)