Zu den Kapiteln

Schlagworte

Hans Knappertsbusch war ein bedeutender Dirigent der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er wirkte vor allem in Bayreuth, München und Wien und widmete sich intensiv der spätromantischen Oper, vor allem den Werken Richard Wagners und Richard Strauss‘. Knappertsbusch war jener Dirigent, der nach dem Zweiten Weltkrieg zur Eröffnung des „neuen Bayreuth“ den ersten Parsifal dirigieren durfte.

Hans Knappertsbusch wurde am 12.3.1888 in Elberfeld (heute Stadt Wuppertal) als zweites von drei Kindern des Spirituosen-Fabrikanten Gustav Knappertsbusch (1850-1905) und seiner Ehefrau Julie, geborene Wiegand (1857-1913), geboren. Die Familie war evangelisch-reformiert. Knappertsbusch war der Erste in seiner Familie, der einen Hang zur Musik hatte. Er erhielt Musikunterricht und bereits in der Schulzeit trat sein musikalisches Talent hervor. Hatten die Eltern zunächst mit Stolz die ersten Dirigierversuche des Sohnes betrachtet, der auf dem Realgymnasium das Schülerorchester dirigierte, stieß der Berufswunsch, damit die berufliche Zukunft zu gestalten, allerdings auf Widerstand. Er sollte Geschäftsmann und im Brennereigeschäft der Familie tätig werden. Nach dem Tod des Vaters 1905 stand dem Musikstudium des Sohnes nichts mehr im Wege. Knappertsbusch besuchte fortan das Konservatorium in Köln, wo er Dirigierunterricht bei Fritz Steinbach (1855-1916) und Otto Lohse (1859-1925) nahm. Für das Klavierspiel besuchte er die Klasse Lazzaro Uziellis (1861-1943). Gleichzeitig immatrikulierte er sich an der Universität Bonn und hörte Vorlesungen in Philosophie und Musikwissenschaft.

In der Musikwelt fasste er früh Fuß. 1909 - ein Jahr nach Studienbeginn - wurde er in Mülheim an der Ruhr in einem kleinen Theaterunternehmen sowie in Bochum beschäftigt. Er blieb bis 1912. Zur gleichen Zeit durfte er in Bayreuth Siegfried Wagner (1869-1930), dem Sohn Richard Wagners und Hans Richter (1843-1916) bei den Bayreuther Festspielen assistieren. Hans Richter gewann einen prägenden Einfluss auf den Dirigenten, vor allem in dessen Leidenschaft für das Werk Richard Wagners, dem Richter seinerzeit assistiert hatte.

Knappertsbuschs Karriere begann 1913 in Elberfeld, wo er zum Opernchef ernannt wurde. Dafür brach er eine an der Universität München begonnene, kurz vor der Vollendung stehende Dissertation mit dem Titel „Über das Wesen der Kundry in Wagners Parsifal“.ab. Das Manuskript gilt als verschollen. 1914 wurde ihm die musikalische Leitung der Wagner-Festspiele in Holland übertragen. Knappertsbusch gab sich den bewunderten Werken Richard Wagners hin und führte 1914 als erster deutscher Dirigent den „Parsifal“ auf.

1918 heiratete der junge Musiker Ellen Selma Neuhaus (1896-1987). Die 1919 geborene Tochter Anita starb mit 19 Jahren an einem Gehirntumor. Die Ehe wurde 1926 geschieden. 1926 heiratete er in zweiter Ehe Marion von Leipzig (1898-1984). Die Verbindung blieb kinderlos.

1918 übernahm Knappertsbusch das Amt des Opernchefs in Leipzig. Bereits ein Jahr später - 1919 - wurde er Generalmusikdirektor am Friedrich-Theater (heute Anhaltisches Theater) in Dessau und damit Deutschlands jüngster Generalmusikdirektor. Nach vier Jahren in Dessau wechselte er an die Staatsoper in München und folgte dort Bruno Walter (1876-1962) nach, dessen Rücktritt aus politischen und künstlerischen Gründen nicht ohne Schwierigkeiten stattfand.

In München wurde Knappertsbusch bei Mitarbeitern wie Konzertbesuchern schnell zu einem angesehenen und beliebten Generalmusikdirektor; neben Opern dirigirte er auch die Konzerte im Odeon. Die Vergütung dafür spendete er der Musikakademie. 1923 wurde er zum Professor ernannt und kurz darauf zum „Generalmusikdirektor auf Lebenszeit“. Doch dazu sollte es nicht kommen, da der eigensinnige Dirigent in Konflikt mit den Nationalsozialisten geriet.

1933 verfasste Knappertsbusch einen öffentlichen Brief und initiierte so gemeinsam mit Hans Pfitzner (1869-1949) den „Protest der Richard-Wagner-Stadt München“. Das Schreiben richtete sich gegen Thomas Mann (1875-1955) und sein Essay „Leiden und Größe Richard Wagners“. Darin setzte sich Mann mit dem Erbe Wagners auseinandersetzte, indem er kritisch die politisierende Wirkung der Werke betrachtete, die sich im speziellen Adolf Hitler (1889-1945) als politisches Werkzeug zu Eigen machte. Knappertsbusch und andere national gesinnte Persönlichkeiten sahen darin eine Verunglimpfung Wagners. Welche Motive genau zu dem Protestschreiben führten, ist unklar. Neben der Verteidigung Richard Wagners werden auch politische Beweggründe als Möglichkeit genannt. Die Protestaktion könnte als Vorwand gedient haben, den umstrittenen Thomas Mann politisch zu denunzieren und gleichzeitig München gegenüber Bayreuth als Wagner-Stadt zu profilieren. Mann selber bezeichnete das Vorgehen als „nationale Exkommunikation“. 40 prominente Münchener, darunter Nationalsozialisten, beteiligten sich mit ihrer Unterschrift an dem Protestbrief, der am 16./17. April in den „Münchner Neuesten Nachrichten“ erschien. Gleichzeitig wurde er durch die „Bayerische Staatszeitung“ und über den Rundfunk verbreitet. In Folge des Protests verließ der politisch bedrohte Mann München und auch Deutschland.

Knappertsbusch ließ sich jedoch als Deutschnationaler von der Ideologie der Nationalsozialisten nicht mitreißen. Sein Weltbild ließ sich mit der Autoritätshörigkeit der „Proleten“[1] und mit Opportunismus nicht vereinbaren. Er ignorierte den obligatorischen Hitlergruß vor jedem Konzert und begann in einem Falle kurz nach den Worten „Heute kann mich der Hitler am Arsch lecken“[2] mit der Vorführung. Dabei leicht angetrunken, riskierte er eine Anzeige bei der Gestapo durch den Konzertmeister.

Andere Aussagen, die Knappertsbusch gegenüber einem NS-Funktionär äußerte, verschafften ihm in den Akten den Status als „politisch unzuverlässig“. In einem Gespräch, das bis zu Joseph Goebbels vordrang, bezeichnete Knappertsbusch die Regierungsmitglieder als Phantasten. Auch fragte er, ob sein Gegenüber ein „Muss-Nazi“ sei, da viele Beamte zum Parteibeitritt gezwungen würden. Ein offeneres Vorgehen gegen das neue Regime zeigte er jedoch nicht. In einigen Fällen, die kein eindeutiges Bild von ihm als Parteigegner zulassen, zeigte er bis zu einem gewissen Grade auch Anpassung. Nationalsozialistische Festivitäten boykottierte er nicht und trat an den Hitler-Geburtstagsfeiern 1943 und 1944 auf. Star-Dirigenten wie Knappertsbusch und Wilhelm Furtwängler (1886-1954) sollten ihre Fähigkeiten und die deutsche Musikkultur vor dem Ausland darstellen, vor allem mit Werken Richard Wagners. Dafür rückte das Fehlen einer nationalsozialistischen Gesinnung in den Hintergrund. Während des Krieges sollte die Kunst als Mittel der Propaganda und der Ideologie weiter bestehen, sowohl nach innen als auch nach außen. 1943 trat Knappertsbusch im besetzten Frankreich mit den Wiener und Berliner Philharmonikern auf. Sein Kollege Furtwängler blieb solchen Veranstaltungen bis auf wenige Ausnahmen fern. Auch zeigte Knappertsbusch sich in der Öffentlichkeit nicht solidarisch gegenüber Furtwängler, der aus Nonkonformität mit den Nationalsozialisten von seinem Amt zurücktrat. Er bewahrte sich mit seinem Verhalten einen gewissen Spielraum, um sich der Musik zu widmen und Maßnahmen des Regimes zu hintergehen.

Der konservative Knappertsbusch war in seinem Denken stark in der romantischen, deutschen Musiktradition verwurzelt, was sich auch in seiner traditionalen Arbeit zeigte. Rassismus und Rassenlehre gehörten nicht zu seiner Gedankenwelt. Er trat auch nicht der NSDAP bei. Zweimal eckte er bei Adolf Hitler persönlich an. Anschließend an den Besuch einer Aufführung des „Rosenkavaliers“ in München fragte Hitler den Dirigenten nach den Gründen für dessen Erfolg. Dieser soll geantwortet haben: „Das habe ich alles beim alten Juden Leo Blech gelernt.“[3] Im November 1935 führte Knappertsbusch Wagners „Walküre“ in München auf, wobei die Rolle des Wotan mit Hans Hermann Nissen (1893-1980) besetzt war, obwohl Hitler einen anderen Sänger gefordert hatte und die Aufführung dann nicht besuchte. Im Februar 1936 erteilten die Nationalsozialisten Knappertsbusch Dirigierverbot im ganzen Deutschen Reich.

Als Münchener Opernchef abgesetzt, wirkte Knappertsbusch seit 1936 vor allem an der Wiener Staatsoper und widmete sich Wagner- und Strauss-Aufführungen. Überwiegend lediglich als Gastdirigent tätig, konnte er die Pension aus seiner Zeit an der Bayerischen Staatsoper weiterhin beziehen. Er war sowohl musikalisch als auch organisatorisch eine Bereicherung für Wien, nicht zuletzt für die Werke von Richard Strauss (1864-1949), die weitgehend vom Spielplan verschwunden waren. Mit Strauss verband Knappertsbusch eine langjährige Skatfreundschaft. Einige Abende in Wien und München oder auch mehrere Wochen in der Schweiz wurden beim Kartenspiel und Wandern gemeinsam verbracht. Auch wenn die Freundschaft zerbrach, wurden die Opern von Strauss durch Knappertsbusch wiederbelebt.

Hans Knappertsbusch mit den beiden Wagnerenkeln Wolfgang (links) und Wieland. (Knappertsbusch-Stiftung)

Knappertsbusch fungierte auch als Ratgeber für den Wiener Operndirektor Dr. Erwin Kerber (1891-1943) und war hoch engagiert. Zwischen 1936 und 1955 standen 400 Abende unter seiner Leitung. Noch am 12.3.1938, als morgens die deutschen Truppen einmarschierten, dirigierte er „Tristan und Isolde“. Nach dem Auftrittsverbot vom Februar 1936 durfte er im Juni 1936 wieder im Reich außer in Bayern auftreten. Von Hitler mehr geduldet als geschätzt, konnte dieser gegen den begnadeten Dirigenten mangels Alternativen nicht weiter vorgehen. Knappertsbusch war sich dessen durchaus bewusst. Bei Kriegsausbruch gehörte er zu den Künstlern, die wegen ihrer Unersetzbarkeit vom Wehrdienst befreit wurden. Wie Karl Böhm (1894-1981), Herbert von Karajan (1908-1989) und Clemens Krauss (1893-1954) stand er auf der Liste der „Gottbegnadeten“. Für unersetzbare Künstler war es im Nationalsozialismus leichter, die Karriere fortzuführen. Den Mittelbau traf es schlimmer. In der Wiener Staatsoper wurden nach der Besetzung Österreichs vorerst vor allem der Chor, das Orchester und das Ballett „gesäubert“. Für neun „jüdisch versippte“ Musiker der Wiener Philharmoniker konnten Furtwängler und Knappertsbusch, Sondergenehmigungen durchsetzen. Insgesamt konnten 30 Mitglieder des Personals an der Wiener Staatsoper vor der Entlassung und sonstigen nationalsozialistischen Maßnahmen geschützt werden, obwohl sie nicht voll den Rassengesetzen entsprachen. Bis 1941 war es Knappertsbusch möglich, Engagements zu vergeben, wobei er kritisch betrachtete Künstler bevorzugte. Anderen wiederum half er, Anstellungen außerhalb des Deutschen Reiches zu bekommen.

Zu Gunsten der Wiener Philharmoniker verzichtete er zwischen 1938 und 1941 auf insgesamt 8.000 Reichsmark Honorar und empfing pro Konzert nur ein Viertel des ihm zustehenden Betrags.

Auch in Salzburg war Knappertsbusch während der NS-Zeit tätig. Er widmete sich in seinen Auftritten neben Beethoven, Bruckner und Strauß vor allem wieder Richard Wagner. Um sich mit Wagner-Aufführungen international zu profilieren, wurden Bayreuther Wagner-Opern staatlich stärker gefördert als die Salzburger Festspiele. Programme und Besetzung wurden der Politik angepasst. Knappertsbusch dirigierte im März 1938 im Beisein Hermann Görings (1893-1946) Beethovens „Fidelio“, wofür der ursprünglich dafür vorgesehene italienische Dirigent Arturo Toscanini (1867-1957) aus dem Programm gestrichen werden konnte. Auch dirigierte er Mozarts „Hochzeit des Figaro“ an Stelle des jüdisch-stämmigen Bruno Walter. Auf den Salzburger Festspielen 1938 wurden nur Werke deutscher und österreichischer Komponisten aufgeführt. Knappertsbusch ersetzte Toscanini, der den „Tannhäuser“ hatte leiten sollen. Stolz verkündete die Presse, die Veranstaltung sei frei von „Juden und Negern“ gehalten worden. 1941 trat Knappertsbusch letztmalig auf den Salzburger Festspielen auf.

Nach Ende des Krieges begab sich Knappertsbusch wieder nach München. Im Zuge der Entnazifizierung wurde er von den Alliierten neben 300 anderen Künstlern auf die schwarze Liste gesetzt. Missverständnisse führten erneut zu einem Dirigierverbot. Erst 1947 erhielt er eine förmliche Entschuldigung von den Amerikanern und kehrte an die Staatsoper zurück, jedoch ohne ein festes Amt anzunehmen.

Die Zeit der Isolation hatte ihn nachhaltig geprägt, er entwickelte eine tiefe Antipathie gegen Amerika und mied, wenn möglich, Menschenkontakt. Auf dem Podium ging von ihm eine auffällige Bescheidenheit aus. Selten zeigte er sich mehrmals nach einer Aufführung und wich hartnäckig jedem Jubel oder Beifallsbekundungen aus. Zeitgenossen vertraten die Meinung, dieses Verhalten sei ein Zeichen von Unsicherheit, andere meinten, er hege gegenüber dem Publikum nur bloße Gleichgültigkeit. Fraglich sei, wann Uneitelkeit zu Eitelkeit werde. Bei der Premiere der „Lustigen Weiber von Windsor“ von Otto Nicolai (1810-1849) im Jahre 1957 schlich er sich sogar verdeckt zu seinem Platz und konnte so dem Applaus entgehen. Hinter seinem Rücken musste im Konzertsaal stets ein Holzgitter angebracht werden, um Distanz zu den Zuhörern zu schaffen. Das Publikum nahm dem äußerst beliebten Dirigenten solche Eigenheiten jedoch nicht übel.

1951 verschlug es ihn wieder zu den Wagner-Festspielen nach Bayreuth, wo er zuletzt vor über 40 Jahren Assistent von Hans Richter und Siegfried Wagner gewesen war. Dort mit 63 Jahren den „Parsifal“ zu dirigieren, empfand er als Krönung seines Lebens. Die Festspiele standen nun unter der Leitung von Wieland Wagner (1917-1966), einem Enkel des großen Komponisten. Der Traditionalist und Alt-Wagnerianer Knappertsbusch konnte sich jedoch mit der musikalischen Neuausrichtung der Festspiele nicht anfreunden. Der neben ihm als Dirigent in Bayreuth tätige Herbert von Karajan dagegen setzte sich für Fortschritt und moderne Interpretationen ein und stand so im größtmöglichen Gegensatz zu dem Schüler von Hans Richter. Auch mit dem Wagner-Enkel und dessen Bühnenkompositionen hatte Knappertsbusch seine Schwierigkeiten. Er ließ jedoch nicht davon ab, sich auf die Tradition zu konzentrieren und das von Hans Richter Gelernte zu erhalten und weiterzugeben. Kompromisse hielten ihn in Bayreuth, wo er bis 1964 fast jährlich den „Parsifal“ dirigierte.

Hans Knappertsbusch dirigiert Beethovens 'Die Weihe des Hauses' zur Wiedereröffnung der Bayerischen Staatoper, 21. November 1963. (hansknappertsbusch.de)

Der gebürtige Rheinländer, liebevoll auch der „Kna“ genannt, dirigierte im „altdeutschen Stil“ und gab sich nicht der neuen Sachlichkeit der 1930er Jahre hin. Zeitgenössischer Musik stand er äußerst kritisch gegenüber und stand, wie Wilhelm Furtwängler, Willem Mengelberg (1871-1951) oder Bruno Walter, in der Tradition des 19. Jahrhunderts. Er gehörte mit zu den „alten“ „deutschen Meistern“, vor allem hinsichtlich der Inszenierungen von Wagner-Werken. Auch Strauss und die Wiener Musik gehörten zu seinen Favoriten. Knappertsbusch verwendete keinerlei moderne Elemente in seinen Interpretationen. Er unterwarf sich dabei jedoch keinen Zwängen und dirigierte stets nach Gefühl und jeden Abend neu aus dem Augenblick heraus. Beobachtern zufolge besaß er eine ungewöhnliche, runde Schlagtechnik und erreichte durch kleinste Gesten und Mimiken merkliche Wirkung im Orchester. Gelegentlich ließ er die Hände ruhen und seine Blicke genügten, um die Musiker anzuleiten. Erich Kleiber (1890-1956) sagte einmal über seinen Kollegen, das „bloße Heben seines Manschettenknopfes [könne] ein Pianissimo in ein Fortissimo verwandeln“.[4] Seine Bewegungen wiederholten sich nicht und erzeugten bei den Auftritten andere Klänge als bei den Proben. Bekannt war er auch für seine breiten Tempi. Der erste Akt der „Götterdämmerung“ dauerte im Bayreuther Festspielsommer 1951 Minuten länger als bei vorheriger Probe. Frei von Vorgaben und Vortragszeichen, die ihm lediglich als Hinweise dienten, waren seine Interpretationen höchst subjektiv. Proben ließen sich mit seinem Stil schwer vereinbaren und waren ihm allgemein zuwider. Er verkürzte sie oft stark oder entließ die Musiker sofort mit den Worten „Sie, meine Damen und Herren, kennen das Stück, ich kenne es auch: wir sehn uns heute abend“.[5]

Ähnlich berühmt war er ebenfalls für sein Mundwerk. Es kam vor, dass er unbegabte Künstler, vor allem Sänger, in seinen Aufführungen beschimpfte oder seinen Ansichten mit lauten, unverblümten Flüchen Ausdruck verlieh.

Mit 77 Jahren starb Hans Knappertsbusch an den Folgen eines Oberschenkelhalsbruch am 25.10.1965 in München, wo er auf dem alten Bogenhausener Friedhof begraben wurde.

Knappertsbusch war Ehrenmitglied der Bayerischen Staatsoper und Ehrenbürger von Bayreuth (1953) und München (1963). Zu seinem 70. Geburtstag verlieh ihm die Stadt München eine Ehrenmedaille in Gold. Mit dem Bayerischen Verdienstorden war er bereits 1958 geehrt worden. Anlässlich des 100. Geburtages des großen Dirigenten wurde am 12.3.1988 an seinem Geburtshaus an der Funck-Straße 55 (früher Rheinische Straße) in Wuppertal-Elberfeld eine Gedenktafel angebracht. Auch Straßen wurden nach ihm benannt, so in Bayreuth, München und Pforzheim.

Quellen

Bayerische Staatsbibliothek München Ana 485: Nachlass von Hans Knappertsbusch (1888-1965).

Literatur

Betz, Rudolf/Panofsky, Walter, Knappertsbusch, Ingolstadt 1958.

Braun, Franz, „Ehrfurcht hielt mich in Acht...!“ Hans Knappertsbusch zur Erinnerung. Zum 100. Geburtstag des berühmten Dirigenten am 12.3.1988.

Knappertsbusch, Wilhelm Gustav, Die Knappertsbusch und ihre Vorfahren. Genealogie eines Sippenkreises, Elberfeld 1943.

Kröncke, Dietrich, Neues von Richard Strauss. Eine selektive Biographie. Mit Randbemerkungen und Exkursen zu Knappertsbusch und Skat, Thomas Mann und Wagner – „Protest“, Strauss und Pfitzner, Tutzing 2011, S. 79-96.

Novak, Andreas, Salzburg hört Hitler atmen. Die Salzburger Festspiele. 1933-1944, München 2005.

Schöttle, Rupert, Götter im Frack. Das Jahrhundert der Dirigenten, Wien 2000, S. 110-121.

Schonberg, Harold Charles, Die grossen Dirigenten. Eine Geschichte des Orchesters und der berühmtesten Dirigenten von den Anfängen bis zur Gegenwart, Bern/München 1970.

Schreiber, Wolfgang, Grosse Dirigenten. Mit einem Vorwort von Sir Peter Jonas, München 2005.

Vaget, Hans Rudolf, Seelenzauber. Thomas Mann und die Musik, Frankfurt am Main 2006.

Online

Zentner, Wilhelm, "Knappertsbusch, Hans" in: Neue Deutsche Biographie 12 (1979), S. 157 [Online].

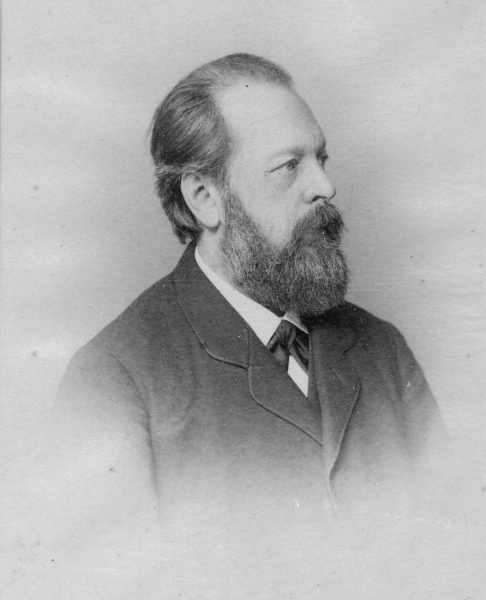

Der Dirigent Hans Knappertsbusch in älteren Jahren.

- 1: nappertsbusch ließ sich jedoch als Deutschnationaler von der Ideologie der Nationalsozialisten nicht mitreißen. Sein Weltbild ließ sich mit der Autoritätshörigkeit der „Proleten“

- 2: nappertsbusch ließ sich jedoch als Deutschnationaler von der Ideologie der Nationalsozialisten nicht mitreißen. Sein Weltbild ließ sich mit der Autoritätshörigkeit der „Proleten“

- 3: er konservative Knappertsbusch war in seinem Denken stark in der romantischen, deutschen Musiktradition verwurzelt, was sich auch in seiner traditionalen Arbeit zeigte. Rassismus und Rassenlehre gehörten nicht zu seiner Gedankenwelt. Er trat auch nicht der NSDAP bei. Zweimal eckte er bei Adolf Hitler persönlich an. Anschließend an den Besuch einer Aufführung des „Rosenkavaliers“ in München fragte Hitler den Dirigenten nach den Gründen für dessen Erfolg. Dieser soll geantwortet haben: „Das habe ich alles beim alten Juden Leo Blech gelernt.“

- 4: er gebürtige Rheinländer, liebevoll auch der „Kna“ genannt, dirigierte im „altdeutschen Stil“ und gab sich nicht der neuen Sachlichkeit der 1930er Jahre hin. Zeitgenössischer Musik stand er äußerst kritisch gegenüber und stand, wie Wilhelm Furtwängler, Willem Mengelberg (1871-1951) oder Bruno Walter, in der Tradition des 19. Jahrhunderts. Er gehörte mit zu den „alten“ „deutschen Meistern“, vor allem hinsichtlich der Inszenierungen von Wagner-Werken. Auch Strauss und die Wiener Musik gehörten zu seinen Favoriten. Knappertsbusch verwendete keinerlei moderne Elemente in seinen Interpretationen. Er unterwarf sich dabei jedoch keinen Zwängen und dirigierte stets nach Gefühl und jeden Abend neu aus dem Augenblick heraus. Beobachtern zufolge besaß er eine ungewöhnliche, runde Schlagtechnik und erreichte durch kleinste Gesten und Mimiken merkliche Wirkung im Orchester. Gelegentlich ließ er die Hände ruhen und seine Blicke genügten, um die Musiker anzuleiten. Erich Kleiber (1890-1956) sagte einmal über seinen Kollegen, das „bloße Heben seines Manschettenknopfes [könne] ein Pianissimo in ein Fortissimo verwandeln“.

- 5: er gebürtige Rheinländer, liebevoll auch der „Kna“ genannt, dirigierte im „altdeutschen Stil“ und gab sich nicht der neuen Sachlichkeit der 1930er Jahre hin. Zeitgenössischer Musik stand er äußerst kritisch gegenüber und stand, wie Wilhelm Furtwängler, Willem Mengelberg (1871-1951) oder Bruno Walter, in der Tradition des 19. Jahrhunderts. Er gehörte mit zu den „alten“ „deutschen Meistern“, vor allem hinsichtlich der Inszenierungen von Wagner-Werken. Auch Strauss und die Wiener Musik gehörten zu seinen Favoriten. Knappertsbusch verwendete keinerlei moderne Elemente in seinen Interpretationen. Er unterwarf sich dabei jedoch keinen Zwängen und dirigierte stets nach Gefühl und jeden Abend neu aus dem Augenblick heraus. Beobachtern zufolge besaß er eine ungewöhnliche, runde Schlagtechnik und erreichte durch kleinste Gesten und Mimiken merkliche Wirkung im Orchester. Gelegentlich ließ er die Hände ruhen und seine Blicke genügten, um die Musiker anzuleiten. Erich Kleiber (1890-1956) sagte einmal über seinen Kollegen, das „bloße Heben seines Manschettenknopfes [könne] ein Pianissimo in ein Fortissimo verwandeln“.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Kalenberg, Charlotte, Hans Knappertsbusch, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/hans-knappertsbusch/DE-2086/lido/5c3e076443c600.70608631 (abgerufen am 02.05.2024)