Zu den Kapiteln

Der gebürtige Kölner Joseph Heß gehörte zur Zeit der Weimarer Republik zu den einflussreichsten Zentrumspolitikern im preußischen Landtag und stand kurzzeitig auch an der Spitze der Landtagsfraktion. Auf Seiten seiner Partei galt er als wesentlicher Architekt der jahrelangen Zusammenarbeit von Zentrum und SPD im Freistaat Preußen der 1920er Jahre bis zu seinem frühen Tod Anfang 1932.

Als Sohn des Kaufmanns Carl Friedrich Heß und seiner Frau Mathilde, geborene Siebourg, wurde Josef Heß als einziges Kind am 13.5.1878 in Köln geboren und auf die Namen Maria Joseph Aloysius getauft. Die Familie war katholisch. Der frühe Tod des Vaters ließ die alleinerziehende Mutter alles daran setzen, dem Sohn eine gute Ausbildung und ein Studium zu ermöglichen. Dafür richtete sie bei sich einen Mittagstisch für Gymnasiasten aus reichen Familien ein, so dass Joseph im Jahr 1898 am traditionsreichen Marzellengymnasium in Köln sein Abitur ablegen konnte.

An der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn begann Heß anschließend ein Studium der Germanistik und Philosophie, das er 1902 mit einer Dissertation an der Universität in Münster über „Otto Ludwig Schiller: Versuch eines Ausgleichs zwischen Fabel- und Charakterdrama“ bei dem Germanisten Wilhelm Storck (1829-1905) abschloss. Bereits in Bonn engagierte er sich in einer katholischen Unitas-Verbindung, der Unitas-Salia, die zu den ältesten Bonner Studentenverbindungen gehörte.

Im Sommersemester 1899 gründete er in Münster eine weitere Unitas-Korporation und fand in dem vier Jahre jüngeren Kommilitonen Georg Schreiber (1882-1963), dem späteren bekannten Zentrumsprälaten und Reichstagsabgeordneten, einen guten Freund. Zwischen 1903 und 1906 arbeitete er zudem als Schriftleiter für das Verbandsorgan „Unitas“, das unter seiner Ägide zu einer qualitativ hochstehenden Akademikerzeitschrift avancierte.

Bevor Heß die Politik zu seinem Hauptberuf machte, führte ihn sein Berufsweg durch verschiedene Etappen des preußischen Schuldienstes. Nach einem ersten Jahr auf Probe in Mülheim am Rhein (heute Stadt Köln) wechselte er zum 1.4.1904 als Oberlehrer nach Eupen an das städtische Progymnasium, wo er drei Jahre blieb, ehe er bereits als Kreisschulinspektor zum 1.5.1907 zunächst nach Wipperfürth ging. Anschließend wechselte er 1911 nach Ahrweiler. Für den Wahlkreis Köln/Land-Bergheim-Euskirchen zog Heß schon 1908 für die katholische Zentrumspartei, der er im gleichen Jahr beitrat, in das preußische Abgeordnetenhaus ein und behielt das Mandat bis zum Ende des Kaiserreiches 1918 bei. Durch seinen beruflichen Werdegang geprägt, waren in erster Linie die Schul- und Kulturpolitik seine bestimmenden Tätigkeitsbereiche. Es verwundert nicht, dass Heß den Kampf um die Stellung der konfessionellen Volksschule in Preußen gegen die liberalen Kräfte mit aller Entschiedenheit führte und sich insbesondere bei Linksliberalen und Nationalliberalen keine Freunde machte. Erst die parlamentarische Bedeutungszunahme der katholischen Parteien nach dem Ende der Hohenzollern-Monarchie konnte die traditionelle Sonderstellung konfessioneller Volksschulen in der Weimarer Nationalversammlung sicherstellen.

Bis zum Jahr 1930 agierte Heß von Ahrweiler aus – 1916 wurde er zum Schulrat und 1920 zum Oberregierungsrat bei der Bezirksregierung in Koblenz ernannt. Im Jahr 1919 heiratete er Helene Heuschen (geboren 1890), deren Vater Abteilungsleiter im Preußischen Kultusministerium war. Die gemeinsame Tochter wurde 1924 geboren.

Im Oktober 1923 wurde Heß in die fehlgeschlagenen Putschversuche separatistischer Sonderbündler hineingezogen, als er sich weigerte, seinen Amtssitz im Koblenzer Schloss bei einem der Putschversuche zu verlassen. Gemeinsam mit einer mehrheitlich aus Gewerkschaftlern bestehenden Schutzwache verschanzte er sich im Schloss und wurde dafür von der französischen Kriminalpolizei wegen Beunruhigung der Bevölkerung verhaftet und kurzzeitig in das Koblenzer Militärgefängnis eingeliefert.

Georg Schreiber, Porträtfoto, undatiert.

Joseph Heß stand klar auf dem Boden der Weimarer Verfassung. Rechnet man ihn allgemein dem linken Flügel der Zentrumspartei zu, dann in erster Linie deshalb, weil er in den Jahren der Weimarer Republik einer der wichtigsten Garanten für die Stabilität der Koalitionen des Zentrums mit den Sozialdemokraten war. Er trat aber auch ohne Abstriche für das parlamentarische System der ersten deutschen Republik ein und gehörte mit dem sozialdemokratischen Fraktionsführer im preußischen Landtag Ernst Heilmann (1881-1940) zu den maßgeblichen Architekten des Zusammenhaltes von Zentrum und SPD in Preußen unter dem langjährigen sozialdemokratischen preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun (1872-1955). Joseph Heß und Ernst Heilmann arbeiteten fast die gesamte Epoche der Weimarer Jahre vertrauensvoll zusammen und es gelang ihnen, die nicht immer einfachen Flügel ihrer jeweiligen Parteien auf Koalitionskurs zu halten. Durch die Koalitionen des Zentrums, das seine Rolle als kleinerer Koalitionspartner akzeptierte, mit den Sozialdemokraten in Preußen wurde aus dem einstmals monarchisch geprägten Bollwerk der Hohenzollern das verlässlichste Rückgrat der ohnehin gefährdeten ersten deutschen Republik.

Ernst Heilmann, vor 1928.

Das Zurechtfinden des Zentrums in dieser Republik stellte sich weitaus problematischer dar als es seine tragende parlamentarische Stellung auf den ersten Blick vermuten ließ, denn mit dem Betreten der aktiveren politischen Bühne geriet der bisher so stabile Zentrumsturm ins Wanken. Hatte noch zu Zeiten des Kulturkampfes die Abwehr jeglicher antikatholischer Instinkte Katholiken aller Schichten in der gemeinsamen Weltanschauung geeint, so traten die unterschiedlichen politischen Lager innerhalb des deutschen Katholizismus in der Weimarer Republik offener zutage.

Hier waren es vor allem die Rechtskatholiken um Martin Spahn (1875-1945) und Franz von Papen (1879-1869), deren Anhängerschaft dem Adel oder dem höheren Bürgertum angehörte und in recht enger Beziehung zum höheren Klerus und zur römischen Kurie stand. Sie lehnten die parlamentarisch-demokratische Republik ab und sahen ein Übel in den jeweiligen Koalitionen des Zentrums mit der SPD (vor allem in Preußen), die sie als einen Verrat an den politischen Zielen der Partei betrachteten. Sie stellten gar die lange Zeit unstrittige Legitimation des Zentrums, Partei aller Katholiken zu sein, nachhaltig in Frage, die der deutsche Episkopat erst wieder 1918 in ihrer kirchen-, konfessions- und kulturpolitischen Monopolstellung faktisch anerkannt hatte.

Felix Porsch, schlesischer Zentrumspolitiker, vor 1930.

Nach dem Untergang des Kaiserreiches wurde Heß zunächst Mitglied der verfassungsgebenden preußischen Landesversammlung. Nach der ersten regulären Landtagswahl war er von 1921 bis 1932 Mitglied des preußischen Landtages und von 1921 bis 1932 Mitglied des rheinischen Provinziallandtages. Offiziell stand der schlesische Zentrumspolitiker Felix Porsch (1853-1930) an der Spitze der preußischen Zentrumspartei und der Landtagsfraktion – Joseph Heß war in den Weimarer Jahren der langjährige Fraktionsgeschäftsführer, der aber im Hintergrund die politischen Fäden in den Händen hielt, während sich der alternde Porsch mehr und mehr zurückzog. Die Stellung von Heß innerhalb der Fraktion war aber so stark, dass er mehrfach das Angebot, ein Ministeramt in der preußischen Regierung anzunehmen, ablehnen konnte.

Erst 1930 nach dem Tode Porschs rückte Heß an die Spitze von Partei und Landtagsfraktion und siedelte ganz nach Berlin über, da seine neue Stellung die ständige Präsenz in der Hauptstadt erforderte und er zudem Dirigent der Finanzabteilung der preußischen Bau- und Finanzdirektion wurde.

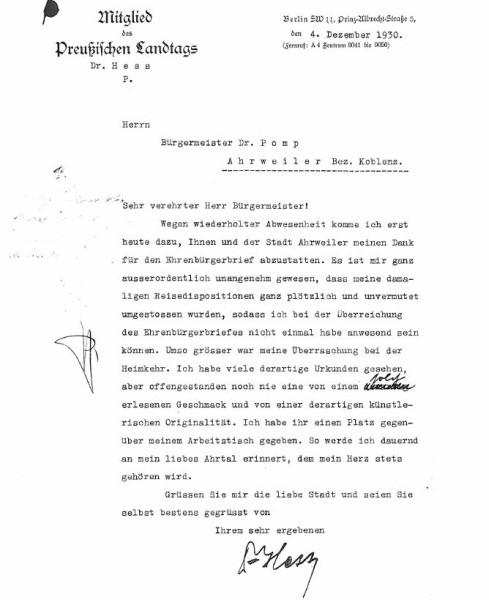

Dankesschreiben von Joseph Heß an den damaligen Bürgermeister von Ahrweiler Dr. Pomp anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerschaft der Stadt Ahrweiler, die am 16.10.1930 vollzogen worden war, 4.12.1930. (Stadtarchiv Bad Neuenahr-Ahrweiler)

Kaum aber war er an die Spitze von Partei und Fraktion in Preußen getreten, setzte eine schwere Krankheit seiner politischen Tätigkeit ein rasches Ende. Eine Knochentuberkulose zwang ihn, sich im Herbst 1931 aus der aktiven Politik Preußens zurückzuziehen. Von einer dadurch notwendig gewordenen Beinamputation erholte sich Heß nicht mehr. Im Alter von nur 53 Jahren starb er am 4.2.1932 in Berlin.

Nachruf seiner Frau Helene Heß, geb. Heuschen, und der Familie, erschienen in der Rhein- und Ahr-Zeitung, 4.2.1932. (Stadtarchiv Bad Neuenahr-Ahrweiler)

Mit Joseph Heß starb ein wichtiges Bollwerk gegen die antiparlamentarischen Tendenzen am Ende der Weimarer Republik, die nicht selten auch in seiner eigenen Partei anzutreffen waren. Vieles würde nun leichter werden nach Heß’ Tod, propagierte der noch auf dem rechten Rand des Zentrums stehende Franz von Papen, der nur wenige Monate später nach seiner Ernennung zum Reichskanzler und seinem gleichzeitigen Austritt aus dem Zentrum mit dem „Preußenschlag“ am 20.7.1932 die gerade von Heß über ein Jahrzehnt aufrecht gehaltene Architektur der Großen Koalition in Preußen zerstörte.

Literatur

Hömig, Herbert, Joseph Heß (1878-1932), in: Aretz, Jürgen/Morsey, Rudolf/Rauscher, Anton (Hg.), Zeitgeschichte in Lebensbildern: Aus dem deutschen Katholizismus des 19. und 20. Jahrhunderts, Band 3, Mainz 1979, S. 162-175.

Hömig, Herbert, Das preußische Zentrum in der Weimarer Republik. Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1979.

Hömig, Herbert, Brüning – Kanzler in der Krise der Republik. Eine Weimarer Biografie, Paderborn 2000.

Leugers-Scherzberg, August Hermann, Felix Porsch 1853-1930. Politik für katholische Interessen in Kaiserreich und Republik, Mainz 1990.

Ribhegge, Wilhelm, Preußen im Westen. Kampf um den Parlamentarismus in Rheinland und Westfalen 1789–1947, Münster 2008.

Schulze, Hagen, Otto Braun oder Preußens demokratische Sendung. Eine Biographie, Frankfurt [u.a.] 1977.

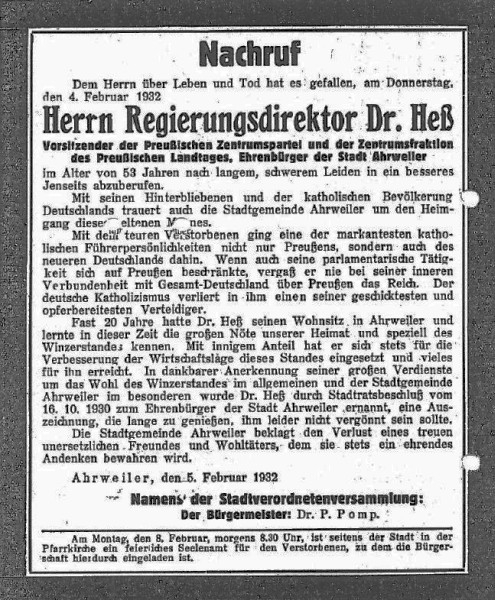

Nachruf des Bürgermeisters von Ahrweiler Dr. Pomp und der Stadtverordneten-versammlung, 5.2.1932. (Stadtarchiv Bad Neuenahr-Ahrweiler)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Burtscheidt, Andreas, Joseph Heß, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/joseph-hess/DE-2086/lido/57e275410a7070.56130617 (abgerufen am 27.04.2024)