Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Einleitung

Wahlen sind Personalentscheidungen der Wählerinnen und Wähler, durch die politische Verantwortungsträger rekrutiert und legitimiert werden sollen. Mit Wahlen werden Repräsentativorgane wie der Reichstag oder Personen für ein Wahlamt bestimmt. Sie können in der Gesellschaft vorhandene Interessen und Strömungen integrieren. Durch Wahlen sollen politische Prozesse beeinflusst und Wähler für bestimmte gesellschaftliche Werte und Ziele mobilisiert werden. Wahlen sind ein entscheidendes Element der Demokratie. Die Legitimation von Wahlergebnissen wird von verschiedenen Bedingungen abhängig gemacht. Durch sie werden formale Voraussetzungen geschaffen, damit die durch Wahlen erzeugten Personal- und Sachentscheidungen von den Wählern als bindend akzeptiert werden: allgemein, gleich, unmittelbar ohne die Zwischenschaltung von Wahlmännern und -frauen und geheim. Für die Wahlbewerbung ist ihre Freiheit ohne Sanktionsgefahr entscheidend. Die formale Gleichheit der Chancen der Kandidaten und der Wähler ist maßgebend für die Entscheidung im Wahlgang. Dabei soll es sich möglichst um einen Wettbewerb von mindestens zwei Kandidaturen handeln, die verschiedene politische Programme anbieten. Die Wahl ist dann im Idealfall eine Personalentscheidung mit einer Präferenz für ein politisches Programm einer Partei oder einen Politikstil. Die unabhängige, ehrliche Äußerung der Präferenzen der Wahlberechtigten wird durch eine geheime Abgabe des Votums gesichert. Das Wahlsystem mit seinen Verfahrensvorschriften und Stimmenverwertungsregeln darf nicht zu einer Verzerrung des Votums der Wähler führen. Wahlen sollen schließlich nicht von früheren Entscheidungen beeinflusst werden.

Dieser Beitrag thematisiert ein herausragendes Instrument der politischen Artikulation unter einigermaßen demokratischen Bedingungen. Er kann nur einen kursorischen Überblick über die Wahlen im engeren Sinne bieten. Für den politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen „Rahmen“ der Wahlen auf der Ebene des Deutschen Reichs muss auf allgemeinhistorische Literatur verwiesen werden. Ebenso wird auf detaillierte lokale Zahlenreihen über die Wahlen aus quantitativen Gründen verzichtet. Alle ihre Quellen liegen als amtliche statistische Veröffentlichungen oder als Einzelveröffentlichungen der historischen Wahlforschung gedruckt vor. Mit der gemeinsamen Betrachtung der Wahlen zu den Reichstagen von 1871 bis 1932 soll auch untersucht werden, wie stark der Einfluss regionaler Strukturmerkmale beim Wahlverhalten den Bruch eines politischen Systems überlagern können. Es wird aber an der „klassischen“ Aufteilung des Zeitraums von 1871 bis 1918 und von 1918 bis 1933 festgehalten. Dies dürfte auch den Überblick und die Verknüpfung mit der historischen Literatur erleichtern. Für die damit festgelegten beiden Hauptabschnitte gilt eine parallele Gliederungsstruktur. Zunächst wird eine einfache Einführung in das Staatsorganisationsrecht der jeweiligen Reichsverfassung geboten. Im Anschluss daran werden das Wahlrecht und die Programmatik der politischen Parteien in Grundzügen vorgestellt. Nun folgen in chronologischer Reihenfolge die Wahlen und Mandate für die Reichstage mit Angabe des Hauptthemas beziehungsweise des Hauptgrundes für das Wahlergebnis. Das reichsweite Wahlergebnis wird das Resultat in der Rheinprovinz ergänzen. In einem abschließenden Fazit werden thesenartig langfristige Trends durch strukturelle Einflussfaktoren in der Rheinprovinz aufgezeigt.

2. Der Zeitraum

Der hier betrachtete Zeitraum ist von mehreren tiefen historischen Einschnitten durchzogen. Die auffälligste Unterteilung bietet sich zwischen dem so genannten „Kaiserreich“ von 1871 bis 1918 und der „Weimarer Republik“ von 1918 bis 1933 an. Der Zusammenbruch der Monarchie und ihr Ersatz durch eine republikanische Verfassung sind augenscheinlich. Mit diesem Wechsel des politischen Systems war zugleich eine fundamentale Neugestaltung des Wahlrechts verbunden. Aber auch innerhalb dieser Zeiträume gab es historisch markante Einschnitte. Für das Kaiserreich ist es die „Bismarckzeit“ von 1871 bis 1888, in welcher der Reichskanzler und Preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck (1815-1898, Reichskanzler 1871-1890) fast uneingeschränkt von seinem Monarchen Wilhelm I. (1797-1888, Regentschaft ab 1858, als Kaiser 1871-1888) in der Lage war, Preußen und dem Deutschen Reich seinen Stempel aufzudrücken. Es war keine grenzenlose und selbstverständlich auch keine totalitäre Herrschaft, sondern sie war eingefügt in eine Verfassung. Aber am „Eisernen Kanzler“ als Hauptakteur des politischen Geschehens kam keiner vorbei. In den letzten Jahren seiner Amtszeit konnte er nicht mehr ohne weiteres der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Dynamik folgen. Insofern markiert das „Drei-Kaiser-Jahr“ 1888, in welchem binnen weniger Monate auf Wilhelm I. sein todkranker Sohn Friedrich III. (1831-1888, Regentschaft 1888) und schließlich sein Enkel Wilhelm II. (1859-1941, Regentschaft 1888-1918) im Alter von 29 Jahren als Reichsoberhaupt folgten, einen Einschnitt. Für eine kurze Übergangszeit bis 1890 stellte sich ein Ringen um die Macht zwischen dem alten Reichskanzler und dem jungen Kaiser ein. Mit der Reichstagswahl und der Entlassung Bismarcks aus den politischen Spitzenämtern des Reichs und Preußens im Jahr 1890 tritt das Deutsche Reich in einen neuen historischen Abschnitt. Durch die Begriffe „Wilhelminismus“ oder „Wilhelminische Ära“ wird das „persönliche Regiment“ für den Politikstil Wilhelms II. geprägt, der 1918 endete.

Otto von Bismarck, Gemälde von Franz von Lenbach (1836-1904), 1894, Original: Privatsammlung.

Der Bruch, der mit der Novemberrevolution in Deutschland eintrat, war zweifellos tiefgreifend. Die revolutionäre beziehungsweise vorkonstitutionelle Periode der Weimarer Republik trat mit der Wahl zur verfassunggebenden Nationalversammlung am 19.1.1919 in die Phase der Parlamentarisierung, jedoch blieb die Republik in einer sehr labilen Lage. In der mittleren Phase von der Währungsreform ab stabilisierte sich die Republik scheinbar. Die erste Volkswahl des Reichspräsidenten im Jahr 1925 in zwei Wahlgängen brachte allerdings mit dem ehemaligen kaiserlichen Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg (1847-1934) einen Protagonisten des alten Systems an die Spitze der Republik. Mit dem Auseinanderbrechen der „Großen Koalition“ unter dem SPD-Reichskanzler Hermann Müller (1876-1931, Amtszeiten 1920, 1928-1930) im Jahr 1930 endete die letzte Reichsregierung, die sich auf eine Mehrheit im Reichstag stützen konnte. Nun trat die Republik in eine anhaltende Staatskrise, die 1933 in die Hitler-Diktatur mündete. Es gab nur noch „Präsidialkabinette“, die sich ausschließlich auf das Vertrauen des Reichspräsidenten stützen konnten. Die schweren Folgeerscheinungen der Weltwirtschaftskrise ab 1929 beschleunigten die Erosion der ersten deutschen Republik. Das Jahr 1932 mit seiner wirtschaftlichen und sozialen Depression und seinen vier reichsweiten Wahlgängen wurde zum „Katastrophenjahr“ der Republik. Mit ihr endeten auch die freien und fairen Wahlen zum Reichstag.

Wilhelm II., 1888, Porträtfoto.

3. Die Weimarer Republik

Nach der Abdankung des Kaisers und Königs von Preußen, Wilhelms II., und der übrigen Fürsten im Deutschen Reich war die konstitutionelle Monarchie als Verfassungssystem zusammengebrochen. Hypotheken aus den Kriegsjahren waren die Umstellung der in der Endphase krakenartig ausgewucherten Kriegswirtschaft auf die Friedenszeit und die Bewältigung der Kriegsfolgen, die Kriegstoten und -versehrten sowie die sich immer mehr beschleunigende Inflation, die einerseits die hoch aufgehäuften Kriegsschulden des Staates entwerteten, aber auch ebenso die Geldvermögen, Renten- und Versorgungsansprüche und Geldforderungen aller Art. Die Industrieproduktion Deutschlands erreichte im Jahr 1920 nur 54 Prozent des Vorkriegsstandes. Das Realeinkommen war in diesem Zeitraum um 30 Prozent gesunken. Die Lage war auch politisch äußerst labil. Das Rheinland war von den politischen Konsequenzen des verlorenen Ersten Weltkrieges und des Versailler Friedensvertrages vom 28.6.1919 besonders betroffen. Teile des preußischen Regierungsbezirks Trier und der bayerischen Pfalz wurden vom Deutschen Reich abgetrennt und als „Saargebiet“ unter die Verwaltung des Völkerbundes gestellt. Die kleinere Siegermacht Belgien erhielt die Kreise Eupen und Malmedy. Die linksrheinischen Gebiete und die rechtsrheinischen großräumigen „Brückenköpfe“ um Köln, Koblenz und Mainz wurden am 10.1.1920 von Truppen der alliierten Siegermächte besetzt. Die Räume der „Brückenköpfe“ waren willkürlich mit dem Zirkel geschlagen worden. Sie zerschnitten mehrfach gewachsene wirtschaftliche und politische Zusammenhänge. Deutschlands Politik wurde vom „Interalliierten Hohen Ausschuß für die Rheinlande“ (Rheinlandkommission) kontrolliert. Außerdem waren Besatzungszonen der alliierten Siegermächte für das gesamte linksrheinische Gebiet und die rechtsrheinischen „Brückenköpfe“ Köln, Koblenz und Mainz eingerichtet worden. Im Konflikt um die deutschen Reparationsleistungen kam es 1923 zusätzlich zur „Ruhrbesetzung“ durch belgische und französische Truppen.

3.1 Die politischen Parteien

Nach dem Zusammenbruch der Monarchie und der Revolution 1918 setzte sich das System der politischen Parteien in modifizierter Form fort. Die führenden Persönlichkeiten repräsentierten Kontinuität, soweit sie nicht in einem offensichtlich zu engen Zusammenhang mit den bisherigen Machtverhältnissen standen. Bereits in den letzten Jahren des Kaiserreichs zeichnete sich mit der zunehmenden Einbeziehung des Reichstages und der dortigen Opposition in die politische Verantwortung jene Konstellation aus gemäßigten Sozialdemokraten, katholischem Zentrum und Linksliberalen ab, die zu „Verfassungsträgern“ der neuen parlamentarischen Demokratie werden sollten. Die folgende kursorische Übersicht veranschaulicht vor allem eine neue Zersplitterung der sozialistischen Arbeiterbewegung. Das katholische Zentrum musste eine Abtrennung der Bayern hinnehmen. Die Liberalen blieben weiterhin in Formationen des linken und des rechten Flügels. Die Konservativen fanden dagegen eine gemeinsame Plattform in einer Parteineugründung.

In den Reichstagswahlkreisen auf dem Gebiet der Rheinprovinz erhielten folgende Parteien von politisch rechts nach links Mandate:

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)

Die NSDAP wurde 1919 als „Deutsche Arbeiterpartei“ gegründet. Ein Jahr später erfolgte die Umbenennung in NSDAP. Im Jahr 1921 wurde Adolf Hitler (1889-1945) Vorsitzender der NSDAP mit diktatorischen Vollmachten und einem autoritären Führungsstil. Die NSDAP befand sich am rechtsextremen Rand des politischen Spektrums: Führerstaat, antisemitisch, antiliberal, antidemokratisch, gegen den Weimarer Parlamentarismus. Nach dem Putschversuch 1923 wurde die Partei verboten, 1925 wieder gegründet mit dem Ziel einer legalen Machtübernahme. 1931 wurde mit der DNVP, dem „Stahlhelm“ und nationalistischen Verbänden die „Harzburger Front“ als gemeinsames Bündnis geschlossen. 1933 bildete die NSDAP mit der DNVP eine Koalition für die Reichsregierung. Die NSDAP zog zunächst aufstiegsorientierte Arbeiter und ehemalige Soldaten an. Sie konnte zunehmend bei allen Schichten und Altersgruppen Zustimmung gewinnen, jedoch nicht bei vielen praktizierenden Katholiken und Industriearbeitern.

Deutschnationale Volkspartei Abkürzung DNVP, stärkste Rechtspartei in der Weimarer Republik, gegründet im November 1918 von den bisherigen Deutschkonservativen, Freikonservativen, Deutschvölkischen und Christlichsozialen; die Partei war monarchistisch und betont nationalistisch ausgerichtet. Sie lehnte das parlamentarisch-demokratische System, den Versailler Vertrag, Pazifismus und Sozialismus ab. Sie beteiligte sich ab 1925 an Reichsregierungen. Sie stand seit 1928 unter der Führung des Zeitungsmagnaten Alfred Hugenberg (1865-1951). Seine Gegnerschaft zur Verständigungspolitik Gustav Stresemanns (1878-1929) führte zum Bündnis mit den Nationalsozialisten (1931 Harzburger Front) und am 30.1.1933 zur Beteiligung am Hitler-Kabinett. Auf Druck der NSDAP trat Hugenberg am 27.6.1933 als Wirtschafts- und Ernährungsminister zurück; kurz darauf löste sich die Partei auf. (DNVP)

Die DNVP wurde 1918 als nationalkonservatives Sammelbecken zur Restaurierung der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse vor der Revolution gegründet. Sie war gegen die republikanisch-parlamentarische Verfassungsordnung und trat für die Wiederherstellung der Monarchie ein. Bei der Bildung von Regierungskoalitionen mit anderen Parteien kam es zu starken innerparteilichen Spannungen. Der Flügel um die frühere „Christlichsoziale Partei“ trat aus der Partei aus. Nach der Übernahme des Parteivorsitzes durch Alfred Hugenberg (1865-1928) radikalisierte sich die DNVP und suchte in den letzten Jahren der Weimarer Republik den Anschluss an die NSDAP. Dies führte zu Übertritten zum CSVD.

Christlich-Sozialer Volksdienst (CSVD)

Nach der Revolution 1918 lehnten einige Mitglieder der ehemaligen „Christlichsozialen Partei“ aus dem Kaiserreich den Anschluss an die DNVP ab. Sie gründeten anlässlich der Reichstagswahl im Mai 1924 den „Christlichen Volksdienst“ als neue Partei. 1929 erfolgte eine Fusion dieser Partei mit der „Christlichen Reichsvereinigung“ ehemaliger Mitglieder der DNVP zum CSVD. Die Partei wurde von pietistischen, freikirchlichen und erwecklichen Kreisen unterstützt. Sie hatte ihre Anhängerschaft in ländlichen evangelischen Gegenden des Rheinlandes, vor allem im Wahlkreis Düsseldorf-Ost, bei Bauern und städtischen Kleinbürgern, vor allem ehemalige DNVP-Wähler. Ziel war eine ähnliche Wählerbasis bei den Evangelischen zu finden wie das Zentrum für die Katholiken. Dies drückte sich in einer vergleichbaren Programmatik für die Freiheit der Persönlichkeit, das Privateigentum, das Subsidiaritätsprinzip und die evangelische Bekenntnisschule aus. Ende der Weimarer Republik wendete sich der CSVD stärker dem rechten politischen Spektrum zu und hielt Koalitionen mit der NSDAP für möglich. Über die Bedeutung einer Splitterpartei kam der CSVD nicht hinaus.

Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) (WP)

Die WP war ein Zusammenschluss verschiedener Gruppen wirtschaftlicher Interessen aus dem Mittelstand (Haus- und Grundbesitzer, Handwerker, Gewerbetreibende) in Preußen unter Führung des „Deutschen Wirtschaftsbundes für Stadt und Land“ (DWSL) im Jahr 1920 zur „Wirtschaftspartei des Deutschen Mittelstandes“, der sich 1925 in WP umbenannte. Die WP forderte den Schutz des Privateigentums, den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft, Steuerentlastungen und war gegen betriebliche Arbeitervertretungen und Streiks. Außenpolitisch lehnte sie sich an die DNVP an.

Hermann Müller, 1928, Bundesarchiv / Bild 146-1979-122-28A.

Deutsche Volkspartei (DVP)

Die DVP wurde im Jahr 1918 als Nachfolgerin der NLP im Kaiserreich gegründet und vertrat den Rechtsliberalismus. Sie fand vor allem Unterstützung in der Schwerindustrie und befand sich zunächst zur Weimarer Republik in Opposition. Unter der starken Persönlichkeit des Vorsitzenden Dr. Gustav Stresemann (1878-1929) beteiligte sich die DVP bis 1930 an den Reichsregierungen. Nach dem Tod Stresemanns verlor sie ihre politische Bedeutung.

Deutsche Zentrumspartei (Zentrum, Z)

Das Zentrum stand in einer ununterbrochenen Kontinuität seit seiner Gründung 1870 im Kaiserreich als Volkspartei des politischen Katholizismus aller Schichten. 1918 musste es den formalen Austritt konservativer bayerischer Zentrumspolitiker hinnehmen, die sich vom einflussreichen linken Flügels distanzierten, der sich für eine parlamentarische Demokratie, eine Friedensresolution und eine Zusammenarbeit mit der SPD und den Linksliberalen stark machte. Das Zentrum vertrat die katholische Soziallehre, die Interessen der katholischen Kirche gegenüber dem Staat und die Einrichtung beziehungsweise den Erhalt katholischer Bekenntnisschulen. In den ersten Jahren der Weimarer Republik trat das Zentrum für die parlamentarische Verfassung ein, in den letzten Jahren der Weimarer Republik wurde ein Antiparlamentarismus sichtbar. Die große Breite politischer Einstellungen im Zentrum bewirkte starke innerparteiliche Spannungen und eine wechselnde Präferenz für Koalitionspartner links oder rechts von ihm. Dadurch entstanden eine Scharnierstellung des Zentrums und eine Beteiligung an fast allen Regierungen des Reichs und Preußens.

Deutsche Demokratische Partei (DDP) beziehungsweise Deutsche Staatspartei (DStP)

Als Sammlung des Linksliberalismus entstand 1918 die DDP aus ehemaligen Mitgliedern der NLP und der linksliberalen „Fortschrittlichen Volkspartei“ im Kaiserreich. Die DDP wurde zur einflussreichsten Partei der sogenannten „Weimarer Koalition“ mit der SPD und dem Zentrum in der Nationalversammlung für die Reichsverfassung von 1919 wegen ihrer vermittelnden Rolle zwischen den Koalitionspartnern und durch die renommierten Verfassungsrechtler Hugo Preuß (1860-1925) und Gerhard Anschütz (1867-1948). 1930 vereinigte sich die DDP mit dem „Jungdeutschen Orden“ zur „Deutschen Staatspartei“ (DStP), um bürgerliche Kräfte gegen den politischen Extremismus zu bündeln. Das Ziel wurde verfehlt. Die DStP schrumpfte in den letzten Jahren der Weimarer Republik zur Splitterpartei.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Die SPD war eine Partei aus dem Kaiserreich. Sie musste 1917 die Abspaltung des linken Flügels (siehe USPD) wegen der Auseinandersetzung um die Kredite für den Krieg hinnehmen. Dadurch gewann der eher rechte Flügel der Partei den entscheidenden Einfluss auf die programmatische und praktisch-politische Linie der SPD. Nach der Rückkehr eines Teils der USPD enthielt das Heidelberger Parteiprogramm von 1925 einen verbalradikalen Ton; es traten jedoch verstärkte Spannungen auf. Vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise warf der linke Parteiflügel dem Parteivorstand Passivität vor. Die SPD blieb im Wesentlichen eine Arbeiterpartei, die versuchte, auch bei Kleinbürgerlichen Anhänger zu finden. Die SPD war an Reichsregierungen bis 1930 beteiligt und tolerierte das Präsidialkabinett Brüning bis 1932.

Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD)

Die USPD wurde 1917 von Gegnern der Kriegskredite innerhalb der SPD als neue links von der SPD stehende Partei im Ersten Weltkrieg gegründet. Ihr Programm formulierte den Sozialismus als politisches Ziel. In der Revolution 1918 trat sie für eine Räterepublik ein, beteiligte sich jedoch am „Rat der Volksbeauftragten“ mit der SPD und an den Wahlen. Die heterogene Zusammensetzung der Anhängerschaft aus enttäuschten SPD-Wählern, Bolschewiki-Anhängern, Spartakus-Bund-Aktiven, Diktatur- und Demokratiebefürwortern führte zu starken Spannungen. 1920 trat der linke Flügel der Partei um den „Spartakusbund“ von der USPD zur KPD über. Der rechte Flügel der USPD schloss sich 1922 der SPD an. Danach wurde die USPD bedeutungslos.

Kommunistische Partei Deutschlands (KPD)

Nach der Trennung des „Spartakusbundes“ von der USPD 1918 wurde die KPD gegründet. Zwei Jahre später nahm sie den größeren Teil der USPD auf. Die KPD propagierte die Revolution als Weg des Marxismus für eine sozialistische Gesellschaft und eine Räterepublik statt eines parlamentarischen Systems, Zwangsenteignungen und die Entwaffnung Deutschlands. Ab den 1920er Jahren stand sie unter der Kuratel der stalinistischen Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Von 1925 bis 1933 wurde die KPD vom Vorsitzenden Ernst Thälmann (1886-1944) geprägt. Die KPD beteiligte sich an Unruhen. Von 1923 bis 1924 war sie verboten und setzte ihre Arbeit illegal fort. Es kam zu linken und rechten Abspaltungen.

Gustav Stresemann, 1925, Porträtfoto / Bundesarchiv, Bild 146-1989-040-27.

3.2 Die Deutsche Nationalversammlung

Das Wahlrecht

In der revolutionären Phase der Nachkriegszeit ging es in dramatischen Szenen um die Frage, ob Deutschland eine Räterepublik aus den revolutionären Arbeiter- und Soldatenräten unter der Federführung der linken Parteien oder eine bürgerlich-liberale parlamentarische Demokratie erhalten sollte. In diesem „Wettrennen“ um die Entscheidung drängten die so genannten „Mehrheitssozialisten“ der SPD auf eine möglichst rasche Wahl der „Deutschen Nationalversammlung“ für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Für die Nationalversammlung war der „Rat der Volksbeauftragten“ aus SPD- und USPD-Politikern, der die „Verordnung über die Wahlen zur Verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung (Reichswahlgesetz)“ vom 30.11.1918 (RGBl. 1918, S. 1345) erließ. Mit ihr endete das alte Wahlsystem. Nun wurde die allgemeine, unmittelbare, geheime und gleiche Verhältniswahl eingeführt, die mit Stimmzetteln auszuführen war. Erstmalig erhielten nicht nur Männer, sondern auch Frauen das Wahlrecht. Für das aktive Wahlrecht wurden die deutsche Staatsangehörigkeit, ein von 25 auf 20 Jahre gesenktes Mindestalter und ein Wohnsitz in Deutschland vorausgesetzt. Wahlberechtigt waren auch Soldaten sowie Staatsbeamte und Beschäftigte in Staatsbetrieben, wenn ihr Wohnsitz im Ausland an der deutschen Grenze lag und sie in einer benachbarten Gemeinde in Deutschland in die Wählerlisten eingetragen waren. Wählbar für den Reichstag waren Deutsche, die das aktive Wahlrecht und seit mindestens einem Jahr die Staatsangehörigkeit besaßen. Von der Wahl ausgeschlossen waren Entmündigte und Straftäter, denen die bürgerlichen Ehrenrechte entzogen worden waren. Es wurden Großwahlkreise eingerichtet, in denen nach dem Stimmenanteil der Parteien mehrere Abgeordnete bestimmt wurden. Auf je 150.000 Einwohner nach der Volkszählung von 1910 entfiel ein Abgeordneter. Darüber hinaus fand keine Reststimmenverwertung statt. Auf die Rheinprovinz entfielen in vier Wahlkreisen 48 Mandate. Wahlvorschläge der Parteien konnten miteinander verbunden werden, um mehr Mandate als bei getrennten Listen zu erreichen. In der Tendenz wurden durch das Wahlrecht Parteien mit regionalen Schwerpunkten bevorzugt. Die Vertreter aller Arbeiter- und Soldatenräte in Deutschland stimmten mit sehr großer Mehrheit auf dem „I. Rätekongreß“ im Dezember 1918 für die Wahl der Nationalversammlung am 19.1.1919.

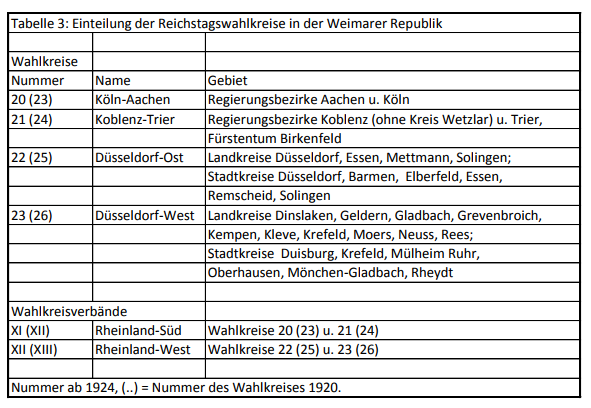

Einteilung der Reichstagswahlkreise in der Weimarer Republik (Tabelle 3).

Die Wahl am 19.1.1919 (vgl. Tabelle rechts) fand vor einem chaotischen Hintergrund statt. Die Revolution radikalisierte sich insbesondere durch den so genannten „Januaraufstand“ Berliner Linksradikaler am 5. Januar und Aktionen im Ruhrgebiet. Zehn Tage später wurden Karl Liebknecht (1871-1919) und Rosa Luxemburg (1871-1919) von Soldaten des Heeres ermordet. Das Ergebnis der Wahl fiel jedoch ganz anders aus als erwartet. Die SPD erreichte reichsweit 37,9 Prozent der Stimmen und damit den höchsten Stimmenanteil, die USPD 7,6 Prozent. Die Mehrheit in der Nationalversammlung hatten die bürgerlichen Parteien, unter denen das katholische Zentrum mit 19,7 Prozent die stärkste war. Nur knapp dahinter lag die linksliberale DDP mit 18,5 Prozent. Die rechtsliberale DVP erhielt nur 4,4 Prozent. Die nationalkonservative DNVP konnte einen Anteil von 10,3 Prozent an den gültigen Stimmen erzielen. Das Zentrum blieb in der Rheinprovinz mit 27 von 48 Mandaten ganz eindeutig die stärkste Partei und erzielte in dreien der vier Wahlkreise die absolute Mehrheit. Nur im Wahlkreis, der die bergischen Großstädte und Industriestandorte wie Essen und Düsseldorf umfasste, erreichten die Parteien der sozialistischen Arbeiterbewegung insgesamt mehr Mandate als das Zentrum. Die Auseinandersetzungen innerhalb der sozialistischen Bewegung führten letztlich zu dem Ergebnis, dass die sogenannten „Mehrheitssozialdemokraten“ der SPD ein Bündnis mit dem Zentrum und der DDP als „Weimarer Koalition“ eingingen. Dieses Bündnis verfügte über 78 Prozent der 423 der Abgeordneten. Diese Mehrheitsverhältnisse bestimmten die inhaltliche Ausgestaltung der republikanischen Verfassung. Der verfassungsgebenden „Deutsche Nationalversammlung“ gelangen schnelle Entscheidungen über die Staatsordnung Deutschlands. Große fundamentale Differenzen zwischen den Parteien gab es vor allem über die Aufnahme und Ausgestaltung der Grundrechte. Letztlich konnte am 31.7.1919 die Weimarer Reichsverfassung beschlossen und am 11.8.1919 in Kraft treten.

3.3 Rechtliche Grundlagen für den Reichstag

Die Reichsverfassung

An der Spitze des Reichs stand der Reichspräsident als „Ersatzkaiser“ mit einer starken Rolle im Verfassungsgefüge. Durch Artikel 48 der Weimarer Verfassung über das Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten zugunsten einer Diktaturherrschaft besaß das Staatsoberhaupt ein wirkungsvolles Machtinstrument. Seine Direktwahl durch das Volk für sieben Jahre mit der Möglichkeit der Wiederwahl bildete einen Gegenpol zum Reichstag, der eine maximal nur vier Jahre lange Legislaturperiode hatte. Die Reichsregierung bestand aus dem Reichskanzler und den Reichsministern, die nicht mehr „Reichsämter“, sondern reguläre Reichsministerien leiteten. Der Reichskanzler bedurfte des Vertrauens der Mehrheit der Abgeordneten im Reichstag. Im Falle einer fehlenden konstruktiven Mehrheit für eine Regierungskoalition war er aber vor allem vom Vertrauen des Reichspräsidenten abhängig. Der Reichstag erfuhr gegenüber dem Kaiserreich eine verfassungsrechtliche Aufwertung. Er erlangte als Volksvertretung durch die Parteien die vollen Rechte eines Parlaments in der Demokratie, zu denen vor allem das uneingeschränkte Budgetrecht gehörte. Hingegen wurden die Rechte der Gliedstaaten zugunsten einer unitarischen Staatsorganisation beschnitten. Der Reichsrat hatte eindeutig die Rolle einer zweiten Kammer minderen Rechts in der Gesetzgebung.

Das Wahlrecht

Nach Artikel 22 der Weimarer Reichsverfassung vom 11.8.1919 sollte die Wahl zum Reichstag nach den demokratischen Grundsätzen allgemein, gleich, unmittelbar ohne die Zwischenschaltung von Wahlmännern und -frauen und geheim als reine Verhältniswahl durchgeführt werden.

Für die Durchführung der Reichstagswahlen galt das Reichstagswahlgesetz vom 27.4.1920 (RGBl. I, S. 627) mit seinen Nebenbestimmungen. Das aktive Wahlrecht stand Männern und Frauen ab 20 Jahren zu, die im Deutschen Reich wohnten. Zusätzlich waren Staatsbeamte und Arbeiter in Staatsbetrieben wahlberechtigt, die ihren Wohnsitz in der Nähe der deutschen Grenze hatten und in ein Wählerverzeichnis einer deutschen Grenzgemeinde eingetragen waren. Das Wahlrecht ruhte für Soldaten im aktiven Dienst. Bewohner von Heil-, Pflege- und Strafanstalten sowie Untersuchungsgefangene konnten an der Wahl nicht teilnehmen. Vom Wahlrecht ausgeschlossen waren Entmündigte und Personen ohne bürgerliche Ehrenrechte. Das passive Wahlrecht hatten alle Deutschen ab einem Alter von 25 Jahren, die seit mindestens einem Jahr die Staatsangehörigkeit und das aktive Wahlrecht besaßen. Das Reichsgebiet wurde in 35 Großwahlkreise eingeteilt. Mehrere Großwahlkreise bildeten einen der 17 Wahlkreisverbände. In den Großwahlkreisen wurden mehrere Abgeordnete bestimmt. Die Rheinprovinz bestand aus vier Wahlkreisen und zwei Wahlkreisverbänden (vgl. Tabelle 3). Der Wähler votierte in einem Wahllokal persönlich mit seiner einzigen Stimme für eine der gebundenen Parteilisten von Bewerberinnen und Bewerber im Wahlkreis. Eine spezielle Wahl einzelner Persönlichkeiten war nicht vorgesehen. Die Gesamtzahl der zu wählenden Reichstagsabgeordneten hing von der Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen ab. Für je 60.000 Wähler erhielt eine Partei ein Mandat. Übrig bleibende Stimmen wurden mittels eines weiteren zweistufigen Verfahrens auf der Ebene der Wahlkreisverbände und des Reichs für zusätzliche Mandate verwertet. Das bei den Wahlkreisverbänden anfallende Mandat wurde dem angeschlossenen Wahlkreis zugeteilt, aus dem die meisten Reststimmen stammten. Danach fand die Zuteilung weiterer Mandate in der Reihenfolge auf den Reichslisten der Parteien statt. Voraussetzung für die Teilnahme am Reststimmenverfahren war wenigstens ein Mandat in einem Wahlkreis. Dieses Verfahren für die Umsetzung der Stimmen in Mandate führte zu einer ständig schwankenden gesetzlichen Zahl der Reichstagsmitglieder. Ausscheidende Reichstagsabgeordnete wurden durch Nachfolgerinnen und Nachfolger entsprechend der Reihenfolge auf der Liste ihrer Partei ersetzt. Das Wahlverfahren bevorzugte noch immer Parteien mit regionalen Schwerpunkten. Eine vollständig gleichmäßige Verrechnung der Stimmen in Mandate fand nicht statt. Es gab Parteien, die zwar das Quorum von 60.000 Stimmen reichsweit erreichten, aber dennoch kein Mandat erhielten. In der Summe wurden rund eine Million Reststimmen nicht verwertet.

Wahl zur Deutschen Nationalversammlung am 19. Januar 1919.

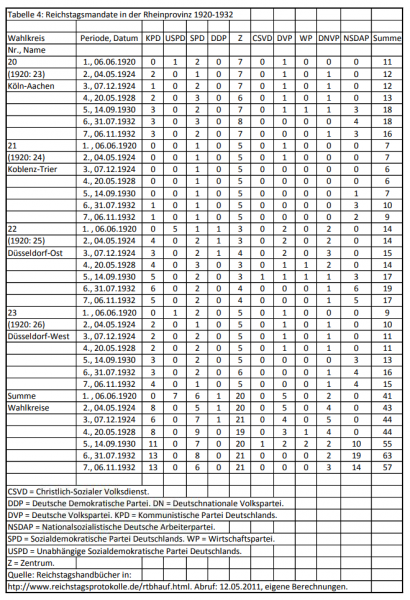

3.4 Die Wahlen und Mandate 1920-1932

(vgl. Tabelle rechts)

Die Wahl zum 1. Reichstag am 6.6.1920 stand unter schwierigen Rahmenbedingungen. Die Verluste des wirtschaftlichen Potenzials Deutschlands durch die Versailler Bestimmungen waren spürbar. Im März 1920 scheiterte der rechtsextreme sogenannte „Kapp-Putsch“ am Widerstand und Generalstreik der Gewerkschaften. Von linksradikaler Seite gab es Aufstände im Rheinland und im übrigen Deutschland. Putsch- und Revolutionsversuche sowie politische Morde von links und rechts veranlasste die „Weimarer Koalition“ der republiktreuen Parteien, die Wahl zum ersten Reichstag schnellstmöglich durchzuführen. Durch das neue Wahlrecht und die neuen geburtenstarken Jahrgänge im Wahlalter verdoppelte sich im etwa der Anteil der Wahlberechtigten an der gesamten Bevölkerung im Vergleich zur letzten Wahl im Kaiserreich 1912. Die Wahlbeteiligung lag reichsweit mit über 79 Prozent ähnlich hoch wie 1912. In der Rheinprovinz war die Wahlbeteiligung regional unterschiedlich verteilt. Sie lag im Norden höher als im Süden. Das Wahlergebnis machte deutlich, auf welch schwachem Grund die Weimarer Demokratie stand. Die Parteien der „Weimarer Koalition“ (SPD, Zentrum, DDP) verloren reichsweit insgesamt fast 40 Prozent der Mandate im Vergleich zur Nationalversammlung und gerieten mit insgesamt 44,6 Prozent der Reichstagsmandate in die Minderheit. Dieser Verfassungskoalition standen zwei Blöcke von linken und rechten Verfassungsgegnern gegenüber. Durch diese Verhältnisse wurde die Bildung einer stabilen demokratischen Regierung unmöglich. Auffallend war die schwere Niederlage der SPD. Der Kompromisskurs ihrer Führung mit den bürgerlichen Parteien konnte nicht vermittelt werden, viele Wähler wandten sich von der SPD ab. Die links von der SPD stehende USPD erfuhr einen kräftigen Aufschwung. In mehreren Städten und Landkreisen des industrialisierten Bergischen Landes wurde die USPD stärkste Partei. Das katholische Zentrum konnte sich gut behaupten und hatte seine Dominanz in seinen traditionellen Hochburgen in katholischen Regionen des Rheinlandes über den Wechsel des politischen Systems hinweg. Hierzu gehörten die linksrheinischen Landkreise Heinsberg (91,3 Prozent), Monschau in der Eifel (88,3 Prozent) und Prüm (87,3 Prozent) mit den besten Ergebnissen. Reichsweit erhielt das Zentrum nur 13,6 Prozent der Stimmen. Keine andere Partei hatte einen so eindeutigen Schwerpunkt im Westen Deutschlands wie das Zentrum. In den Regionen mit überwiegend protestantischer Bevölkerung lag die Präferenz für die rechtsliberale DVP und die konservativ-protestantische DNVP. Insgesamt erreichte das Zentrum mit 20 von 41 Mandaten in der Rheinprovinz fast die absolute Mehrheit. Mit großem Abstand zum Zentrum, aber knapp vor der SPD wurde die USPD zweitstärkste Partei.

Die geschwächte SPD verließ die Reichsregierung und war nur noch zu einer Tolerierung einer Minderheitsregierung bürgerlicher Parteien bereit. Der erfolgreichen USPD gelang es nicht, das Stimmengewicht in politische Macht umzusetzen. Auf dem Parteitag der USPD im Oktober 1920 spaltete sich die Partei in zwei Hälften. Der linke Flügel trat zur KPD über und ordnete sich dem Diktat der Moskauer Kommunistischen Internationalen (Komintern) unter. Dem rechten Flügel der USPD gelang der Anschluss an die „Mehrheitssozialdemokraten“ der SPD im September 1922. Da nach diesem Wahlgang keine der Parteien auch nur annähernd eine Mehrheit im Reichstag hatte, gestaltete sich die Bildung der Reichsregierung schwierig. Stets mussten sich mehrere Parteien unterschiedlicher Größe und großer politischer Spannweite für eine Koalition zusammenschließen.

Die Wahl zum 2. Reichstag am 4.5.1924 stand unter den Nachwirkungen der traumatischen Erlebnisse des Jahres 1923. Die Hyperinflation war erfolgreich überwunden worden. Das gesellschaftliche und kulturelle Leben in der Mitte der 1920er Jahre, in die Geschichtsbücher als „Goldene Zwanziger“ eingegangen, blühte auf. Durch eine geschickte Außenpolitik war es den Reichsregierungen gelungen, Deutschland aus der Isolation heraus- und in die Gemeinschaft der Nationen im „Völkerbund“ zu führen. Ende November 1923 wurde ein internationaler Sachverständigenausschuss zur Untersuchung der Zahlungsfähigkeit einberufen mit dem Ziel eines neuen Plans der Reparationen. Die innenpolitische Labilität der Weimarer Demokratie blieb aber erhalten. Die Reichsregierungen wechselten kurzfristig. Eine kontinuierliche parlamentarisch gegründete Reichspolitik von längerer Dauer kam nicht zustande. Der Koalitionswille der Parteien von der SPD bis zur DNVP stand unter Vorbehalten. Die „Große Koalition“ aus SPD, Zentrum, DDP und DVP zerbrach nach kaum mehr als drei Monaten. Die neue Reichsregierung wurde von den bisherigen Partnern ohne die SPD gebildet. Die Wahlbeteiligung lag bei beachtlichen 77,4 Prozent. Das Wahlergebnis drückte eine fundamentale Unzufriedenheit mit den Verhältnissen aus. Außer dem relativ stabilen Zentrum mussten die kleineren Koalitionsparteien erheblich Stimmenverluste hinnehmen. In der Folge konnten die Rechts- und Linksextremen starke Stimmengewinne verbuchen. Die DNVP-Fraktion wuchs um 24 Abgeordnete und war knapp hinter der SPD die zweitstärkste Fraktion, gemeinsam mit dem „Reichs-Landbund“ sogar die stärkste Fraktion im Reichstag. In den vier Wahlkreisen im Rheinland gewann die DNVP zu den bisherigen zwei Mandaten noch zwei dazu. Die KPD verbuchte reichsweit einen Stimmengewinn von über zehn Prozentpunkten und einen Zugewinn von 45 Mandaten. Sie konnte die Rolle der USPD übernehmen. Im Wahlkreis Düsseldorf-Ost wurde die KPD stärkste Partei. In den Wahlkreisen Köln-Aachen und Düsseldorf-West wurden die Kommunisten nach dem Zentrum die zweitstärkste Partei. Wegen dieses Wahlergebnisses gestaltete sich das Regieren schwierig. Die Reichsregierung scheiterte unter anderem an den Auseinandersetzungen um den sogenannten „Dawes-Plan“ vom 16.8.1924 über die deutschen Reparationen. Der Reichstag wurde schon bald wieder aufgelöst mit dem Ziel von Neuwahlen für ein günstigeres Ergebnis.

Das Ergebnis der Wahl zum 3. Reichstag am 7.12.1924 kam vor allem durch den Eindruck von einer stabilisierten Lage in Wirtschaft und Politik zustande. In der Außenpolitik konnte Deutschland wieder in die Völkerfamilie zurückkehren. Der Dawes-Plan für die Reparationen entsprechend der deutschen Leistungsfähigkeit und die internationale Anleihe zur Wirtschaftsförderung, der am 1.9.1924 in Kraft trat, verbesserte die Lage. Die Links- und Rechtsextremisten verloren stark zugunsten der Parteien, die das parlamentarisch-republikanische System unterstützten. Der SPD gelang es, auf Kosten der KPD ihren Anteil an den Mandaten im Reichstag von 100 auf 131 zu erhöhen, darunter auch in der Rheinprovinz. Regierungsfähig war die SPD allerdings nicht. Die neue Reichsregierung war eine Mitte-Rechts-Koalition aus Zentrum, BVP, DVP und DNVP und besaß sogar eine solide parlamentarische Mehrheit von beinahe 56 Prozent. Das Regierungsbündnis scheiterte an außenpolitischen Differenzen. Die DNVP trat aus der Koalition aus. Ihm folgte eine Minderheitsregierung bürgerlicher Parteien aus Zentrum, DDP und DVP. 1927 entstand eine neue Mitte-Rechts-Koalition, allerdings ohne die linksliberale DDP, die knapp unterhalb der Reichstagsmehrheit lag.

Exkurs: Die erste Direktwahl des Reichspräsidenten 1925

Den ersten Reichspräsidenten, Friedrich Ebert (1871-1925, Amtszeit 1919-1925), SPD, hatte noch die Nationalversammlung gewählt. Nach dem Tod Eberts im Alter von 54 Jahren am 28.2.1925 wurde am 29.3. und 26.4.1925 der Reichspräsident erstmalig durch eine Direktwahl des Volkes in zwei Wahlgängen bestimmt. Die Grundzüge des aktiven Wahlrechts entsprachen den Vorschriften für den Reichstag. Jeder Wähler hatte eine Stimme. Im ersten Wahlgang musste eine Kandidatur mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erreichen, um erfolgreich zu sein. Der zweite Wahlgang war nicht an den ersten gekoppelt, es konnten also für ihn neue Bewerber aufgestellt werden. Für einen Erfolg in diesem Wahlgang reichte es aus, die meisten Stimmen im Vergleich zu den Konkurrenten zu erzielen. Wählbar war jede und jeder Deutsche mit einem Mindestalter von 35 Jahren. Die Wahlvorschläge stammten von den mittleren und größeren Parteien oder Koalitionen. Einzelpersonen waren wählbar. Die Einteilung in Wahlkreise spielte für das Wahlergebnis keine Rolle.

Die Wahl fand in einer relativen wirtschaftlichen und politischen Stabilität der Weimarer Republik statt. Eine stark nationalistische Stimmung war aber geblieben. Die Suche nach nationaler Identität und einer integrativen überparteilichen Galionsfigur blieb. Die erfolgreiche Außenpolitik mit dem Ziel des Ausgleichs mit den Siegermächten des Ersten Weltkrieges durch Gustav Stresemann (1878-1929, Reichskanzler 1923, Reichsaußenminister 1923-1929) wurde nicht gewürdigt, sondern als Ausverkauf der deutschen Interessen disqualifiziert.

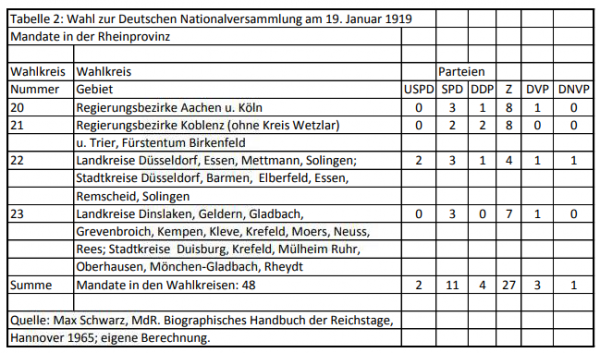

Reichstagsmandate in der Rheinprovinz 1920-1932.

Die reichsweite Beteiligung am ersten Wahlgang der Präsidentenwahl fiel mit fast 69 Prozent relativ schwach aus. In der Rheinprovinz fiel sie noch geringer aus. Die regionale Verteilung des Wahlergebnisses bestätigte die Beharrlichkeit strukturabhängigen Wählerverhaltens. Die Zugehörigkeit zu einer christlichen Konfession und der Beschäftigungsstatus als Arbeiter waren dafür prägend. Mehrere ländliche katholische Hochburgen links des Rheins erwiesen sich als treue Wähler des Zentrumskandidaten aus dem Rheinland und ehemaligen Reichskanzlers Wilhelm Marx. Hierzu gehörten die Landkreise Adenau in der Eifel (92,9 Prozent), Daun (88,9 Prozent) und Heinsberg (87,2 Prozent). Diesem Zuspruch im Westen stand das magere reichsweite Resultat von 14,5 Prozent gegenüber. In den Industrie- und Bergbauregionen war das Wahlverhalten differenzierter. Es führte zu einer stärkeren Wahl des Vorsitzenden der KPD, Ernst Thälmann (1886-1944), wie zum Beispiel im bergischen Raum um Solingen und Remscheid. Der SPD-Kandidat, der preußische Ministerpräsident Otto Braun (1872-1955, Amtszeit 1920-1932), traf auf relativ viel Zustimmung im Ruhrgebiet. Dort, wo bei den Reichstagswahlen die DVP und die DNVP gute Ergebnisse erzielt hatten wie in Teilen des Bergischen Landes, konnte der Kandidat der Rechtsparteien Dr. Karl Jarres, Oberbürgermeister von Duisburg, sogar mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erzielen. Da nun erwartungsgemäß im ersten Wahlgang keiner der Bewerber die erforderliche absolute Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich vereinigen konnte, wurde ein zweiter Wahlgang für den 26.4.1925 angesetzt. Nun zogen die Rechtsparteien taktisch geschickt ihre Kandidaten zugunsten eines gemeinsamen Bewerbers zurück. Ihnen gelang die Reaktivierung des 78-jährigen pensionierten kaiserlichen Generalfeldmarschalls Paul von Hindenburg (1847-1934), der als überparteilich galt und durch seinen Nimbus der siegreichen Schlacht von Tannenberg im Ersten Weltkrieg hohes Ansehen in weiten Kreisen der Bevölkerung besaß. Auch bei den Parteien der „Weimarer Koalition“ führten taktische Überlegungen dazu, dass die SPD und die linksliberale DDP auf ihre Kandidaten verzichteten und den reichsbekannten Zentrumspolitiker Marx unterstützten. Die bayerische BVP unterstützte nicht den Bewerber ihrer Schwesterpartei Wilhelm Marx, sondern Hindenburg und trug entscheidend zum Erfolg Hindenburgs bei. Das Duell zwischen Hindenburg und Marx mobilisierte die Wähler. Die Wahlbeteiligung erreichte reichsweit 77,6 Prozent. In der Quasi-Stichwahl zwischen den beiden mehrheitsfähigen Bewerbern um das höchste Staatsamt siegte Hindenburg. Er erzielte im ganzen Deutschen Reich 48,3 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Auf Marx entfielen 45,3 Prozent. Der Vorsitzende der KPD erhielt als Präsidentschaftskandidat nur 6,4 Prozent. Von den deutschlandweiten Ergebnissen setzte sich die Rheinprovinz wieder einmal deutlich ab. Hindenburg unterlag gegenüber Marx eindeutig. Im Kreis Heinsberg erhielt er nur 5,9 Prozent, in den Eifelkreisen Adenau 6,1 und Monschau 6,5 Prozent. Marx gewann in fast zwei Drittel der rheinischen Stadt- und Landkreise. Dort, wo Marx bereits im ersten Wahlgang eine große Mehrheit der Stimmen erhalten hatte, konnte er nun auch gegen den bekannten, aber das alte Preußen repräsentierenden Hindenburg gewinnen. Es gelangen Marx Stimmenzuwächse in Stadt- und Landkreisen, wo im ersten Wahlgang der SPD-Kandidat Braun noch vor ihm gelegen hatte. Offensichtlich waren viele SPD-Anhänger der Empfehlung ihrer Parteiführung gefolgt, um den Sieg der Rechten mit Hindenburg zu verhindern.

Das Schlussergebnis der Reichspräsidentenwahl 1925 war die Wendemarke der Weimarer Republik. Es war eine Niederlage der demokratischen Bewegung in Deutschland. „Der Sieg Hindenburgs ist das Ergebnis der Spaltung der Arbeiterbewegung und der Spaltung auch des politischen Katholizismus“ (Karl Dietrich Erdmann). Hindenburg verhielt sich, entgegen den Erwartungen seiner rechten und konservativen Anhänger, formal loyal zur Reichsverfassung. Allerdings setzte mit ihm ein Wandel der Verfassungswirklichkeit und des Politikstils in der Reichspolitik zugunsten einer autoritäreren Herrschaft ein. Bei der Bildung der folgenden Reichsregierungen wurde Hindenburgs Präferenz für rechts von der Mitte stehende Koalitionspartner und Politiker aus dem Adel maßgebend.

Wilhelm Marx, 1926, Porträtfoto. (LVR-Zentrum für Medien und Bildung)

Die Wahl zum 4. Reichstag am 20.5.1928 wurde zu einem klaren Erfolg der Linksparteien KPD und SPD und damit zu einem Misstrauensvotum gegen die bisherigen wechselnden bürgerlichen Kabinette. Rechts gab es einen starken Verlust der DNVP. Die klassischen Parteien der bürgerlichen Mitte mussten wegen ihrer schwachen Integrationskraft Wanderungen zu interessengebundenen Splitterparteien hinnehmen. Beispielsweise konnte die WP im Wahlkreis Düsseldorf-Ost das erste Mandat für die Rheinprovinz gewinnen bei gleichzeitigen Verlusten der DVP und der DNVP. Zentrum und DNVP orientierten sich nach rechts. Bei dieser Reichstagswahl trat die NSDAP erstmalig nach ihrer Wiedergründung mit ihrem charismatischen „Führer“ Adolf Hitler an. Obwohl diese kleine rechtsextreme Partei einen unverhältnismäßig aufwändigen Wahlkampf betrieben hatte, erhielt sie nur 2,6 Prozent der Stimmen. Im Reichstag von 1928 hatte sie mit zwölf von 491 Abgeordneten kein Gewicht. In der Rheinprovinz konnte das Zentrum im Wahlkreis Koblenz-Trier die absolute Mehrheit der Stimmen erreichen, im Wahlkreis Köln-Aachen kam es immerhin auf 42 Prozent. Die Partei des politischen Katholizismus lag im Wahlkreis Düsseldorf-Ost mit 20,9 Prozent hinter der KPD (22,4 Prozent) und nur knapp vor der SPD (19 Prozent). Die KPD konnte die Zahl ihrer Mandate in der Rheinprovinz von sechs auf acht steigern, die SPD von sieben auf neun. Das Zentrum lag aber auch nach einem Verlust von zwei Mandaten mit 19 rheinischen Abgeordneten weit vorne.

Die Regierungsbildung brachte noch einmal eine Koalition von SPD, Zentrum, Bayerischer Volkspartei, DVP und DDP unter dem sozialdemokratischen Reichskanzler Hermann Müller (1876-1931, Amtszeit 1928-1930) zustande, die mit 61,5 Prozent der Mandate im Reichstag eine zahlenmäßig solide Mehrheit hatte. In der Außenpolitik gab es keine gravierenden Differenzen zwischen den Koalitionsparteien. Das Jahr 1929 stand ganz im Zeichen der Reparationsfrage. Allerdings litt das Zweckbündnis unter starken Spannungen insbesondere in der Wirtschaftspolitik, vor allem zwischen der SPD und der DVP. Es zeigte sich, dass die Kompromissfähigkeit der Parteien nachließ. Die Koalition zerbrach zugunsten eines Präsidialkabinetts des Zentrumspolitikers Heinrich Brüning (1885-1970, Amtszeit 1930-1932), das sich ab Ende März 1930 vor allem auf das Vertrauen des Reichspräsidenten und die Toleranz der SPD-Reichstagsfraktion verlassen musste. Bereits im Dezember 1929 konstatierte der DDP-Politiker und Volkswirt Dr. Gustav Stolper (1888-1947): „Was wir bis heute haben, ist eine Koalition von Ministern, nicht eine Koalition von Parteien. Es gibt überhaupt keine Regierungsparteien, es gibt nur Oppositionsparteien. Daß es so weit gekommen ist, bedeutet eine schwerere Gefährdung des demokratischen Systems, als Minister und Parlamentarier ahnen.“ (zitiert nach Kolb, Die Weimarer Republik, S. 76).

Brünings Deflationspolitik in der Gestalt einer Deckungsvorlage für die Sanierung des Staatshaushalts fiel bei der Mehrheit des Reichstags durch. Daraufhin wurden der Reichstag aufgelöst und Neuwahlen herbeigeführt. Die Vorlage trat in verschärfter Fassung per Notverordnung des Reichspräsidenten in Kraft, was nach zeitgenössischer herrschender Rechtslehre verfassungswidrig war. Dieser Politikstil wurde von nun an fortgesetzt und führte zu einer schweren Krise des Parlamentarismus. Der Reichstag verlor faktisch seine verfassungsrechtlich vorgesehene starke Rolle in der Gesetzgebung.

Die Wahl zum 5. Reichstag am 14.9.1930 war die erste in der Weltwirtschaftskrise. Die Weltwirtschaftskrise wurde ein Katalysator für die Zerstörung der demokratischen Grundlagen einer pluralistischen Gesellschaft. Die Reichsregierung erzielte einen beachtlichen außenpolitischen Erfolg, der als Young-Plan die noch immer großen Belastungen Deutschlands aus dem Versailler Friedensvertrag und die Ungewissheit über ihre Zukunft umwandelte in ein tragbares, allerdings sehr langfristiges Konzept. Der Young-Plan trat rückwirkend zum 1.9.1929 in Kraft. Deutschland garantierte Zahlungen bis 1988. Im Gegenzug räumten die Alliierten das Rheinland bis zum 30.6.1930. Der Young-Plan bot wegen seiner langen Reparationsleistungen eine hervorragende Angriffsfläche der Rechtsparteien, insbesondere der DNVP. Die Kampagne scheiterte zwar Ende 1929 in einem Volksentscheid, doch blieb das Thema in der öffentlichen Diskussion, wovon vor allem die NSDAP profitierte. Im zeitlichen Zusammenhang mit dieser Debatte schwächte sich die Wirtschaftskonjunktur ab, um in eine schwere Weltwirtschaftskrise von rund vier Jahren Dauer überzugehen. Die ökonomischen und sozialen Folgen der Depression drückten sich in einer Radikalisierung der politischen Stimmung aus. Am 30. Juni waren vorzeitig die französischen Besatzungstruppen aus dem Rheinland abgezogen. Die Hauptfeier für die „Befreiung“ fand unter Teilnahme des Reichspräsidenten Hindenburg am 22. Juli in Koblenz statt und wurde zu einem nationalen Großereignis. Nach der Entlassung Brünings durch Hindenburg Ende Mai 1932 gab es bis zur Ernennung Hitlers zum Reichskanzler Ende Januar 1933 nur noch zwei Kurzzeitregierungen, die ausschließlich vom Wohlwollen des Reichspräsidenten und den Beratern in seiner nächsten Umgebung abhingen. Die unübersichtliche Parteienlandschaft verstärkte bei den Wählern die Sehnsucht nach Ruhe und Ordnung, Gemeinschaft, Übersichtlichkeit und dem starken Mann. Mit einem charismatischen Führer mit markigen Worten und einem martialischen Auftreten auf der Straße und zunehmend in den Parlamenten machte die NSDAP Eindruck. Der NSDAP gelang es reichsweit, ihren Stimmenanteil von 2,6 Prozent im Jahr 1928 auf nun 18,3 Prozent zu steigern und damit den zweiten Platz hinter den Sozialdemokraten zu erreichen, die einen Verlust von 5,3 Prozentpunkten hinnehmen mussten und nur noch auf 24,5 Prozent kamen. Die KPD konnte den Stimmenanteil von 10,6 Prozent auf 13,1 Prozent leicht steigern. Ähnlich war der Trend in der Rheinprovinz. Im Wahlkreis Köln-Aachen lagen hinter dem deutlich führenden Zentrum KPD, SPD und NSDAP mit jeweils über 14 Prozent der Stimmen gleichauf. Im Wahlkreis Koblenz-Trier verlor das Zentrum die absolute Mehrheit und die NSDAP wurde zweitstärkste Partei. Andere Verhältnisse gab es im Wahlkreis Düsseldorf-Ost, wo die KPD deutlich vorne lag und die NSDAP fast den zweiten Platz anstelle des Zentrums erreicht hätte. Der Wahlkreis Düsseldorf-West zeichnete sich durch eine klare Führung des Zentrums aus, NSDAP und KPD erreichten aber fast gleiche Ergebnisse um 17 Prozent. Über ein Drittel der Wähler hatten per Stimmzettel ihr Misstrauen zur Parteiendemokratie und für extremistische Alternativen ausgesprochen. Die linksliberale DStP spielte keine Rolle. DVP und DNVP mussten Mandatsverluste in der Rheinprovinz hinnehmen. Stattdessen konnte der CSVD im Wahlkreis Düsseldorf-Ost erstmalig einen Abgeordneten in den Reichs-tag entsenden. Die WP stellte zwei statt bisher einen rheinischen Abgeordneten. Die eigentliche Machtverschiebung fand durch die NSDAP statt, die gleich auf Anhieb 10 von 55 rheinischen Mandaten gewann.

Exkurs: Die zweite Direktwahl des Reichspräsidenten 1932

Unter völlig anderen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen als die Wahl 1925 fand die Wahl im Frühjahr 1932 statt. Dieses Mal ging es um den Existenzkampf gegen die Feinde der Republik. Wie dramatisch die Lage für die parlamentarische Demokratie war, verdeutlicht ein Blick auf die Bewerber um das höchste Staatsamt der Republik: Der ehemalige Offizier und DNVP-Sekretär Theodor Duesterberg (1875-1950) war zweiter Vorsitzender des rechtsradikalen „Stahlhelm. Bund der Frontsoldaten“ und wurde von seiner Partei unterstützt. Adolf Hitler trat als „Führer“ der NSDAP in den Wettbewerb. Ernst Thälmann kandidierte als moskauhöriger Vorsitzender der KPD. Gustav Adolf Winter (1882-1936), ein wegen Betrugs zu Haftstrafen verurteilter Betriebswirt, hatte als gemeinsamer Bewerber von Splittergruppen und Inflationsgeschädigten keine Wahlchancen. In dieser Lage kämpfte Brüning um die Wiederwahl des amtierenden Reichspräsidenten Hindenburg, um vor allem die Wahl Hitlers zu verhindern. Dies galt als das kleinere Übel, obwohl es keinen Zweifel gab, dass Hindenburg kein Demokrat aus Überzeugung war und auf großer Distanz zu den ihn unterstützenden Parteien stand. Es gelang eine Koalition aus SPD, Zentrum, Bayerischer Volkspartei, DVP und DStP für eine gemeinsame Wahlkampagne zu schaffen. Das Ergebnis im 1. Wahlgang am 13.3.1932 zeigte bei einer enormen reichsweiten Wahlbeteiligung von über 86 Prozent ein zwiespältiges Ergebnis. Einerseits verfehlte Hindenburg mit 49,6 Prozent der gültigen Stimmen in ganz Deutschland nur ganz knapp die für seine Wahl erforderliche absolute Mehrheit. Auch lag er deutlich vor seinem schärfsten Konkurrenten Hitler, der 30,1 Prozent erreichte. Aber insgesamt gewannen die offenen Verfassungsfeinde etwas mehr als die Hälfte der Stimmen. Grundsätzlich anders sah das Wahlergebnis in der Rheinprovinz aus. Hier siegte Hindenburg in drei von vier Wahlkreisen deutlich und erreichte im Wahlkreis Köln-Aachen ein Rekordergebnis von 65,3 Prozent, das zweitbeste im ganzen Deutschen Reich. Im Wahlkreis Düsseldorf-Ost erhielt der KPD-Vorsitzende Thälmann das zweitbeste reichsweite Ergebnis mit 24,6 Prozent. In allen vier Wahlkreisen in der Rheinprovinz lag Hitler deutlich unter dem Reichsergebnis.

Im 2. Wahlgang am 10.4.1932 hatten nur Hindenburg und Hitler ernsthafte Chancen, die relative Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen zu erreichen. Der zweite Urnengang mobilisierte mit 83,5 der Stimmberechtigten fast so viele wie der erste. Hindenburg erzielte mit dem Zugewinn von 4,4 Prozentpunkten nun 53,0 Prozent, Hitler 36,8 Prozent durch einen Zuwachs von 6,7 Prozentpunkten, während der Kommunist Thälmann 3,1 Prozentpunkte verlor und nur noch einen Anteil von etwas mehr als 10 Prozent der Wähler erreichte. Das reichsweit drittbeste Ergebnis für Hindenburg gab es im Wahlkreis Köln-Aachen mit 68,4 Prozent. In allen vier Wahlkreisen in der Rheinprovinz lag Hitler hinter dem Reichsergebnis. Thälmann erzielte in drei der vier Wahlkreise ein besseres Ergebnis als im Durchschnitt des Reichs.

Das Resultat der Wahl zum 6. Reichstag am 31.7.1932 kann nur als entschiedenes Votum gegen die schwache parlamentarisch-präsidiale Demokratie ohne überzeugende Demokraten verstanden werden. Es stand ganz im Zeichen des Tiefpunktes der Wirtschaft, der sozialen Konflikte und der Reichsexekution gegenüber Preußen („Preußenschlag“) am 20.7.1932. Reichskanzler Franz von Papen (1879-1969, Amtszeit 1932) hatte kein Interesse am Erhalt der Verfassungsordnung, sondern an der Durchsetzung seiner Herrschaft im wichtigsten Land im Reich. Nun übernahm er als Reichskommissar die Macht in Preußen anstelle der amtierenden Preußischen Staatsregierung des SPD-Ministerpräsidenten Otto Braun.

Die Politisierung der Bevölkerung war enorm. Die reichsweite Wahlbeteiligung von 84,1 Prozent war die höchste Mobilisierung der Wahlberechtigten aller Reichstagswahlen in der Weimarer Republik, die unter fairen Bedingungen stattfanden. In drei der vier rheinischen Wahlkreise blieb das Zentrum die stärkste Partei. Aber im Wahlkreis Düsseldorf-Ost fiel es nun hinter der NSDAP und der KPD auf den dritten Rang zurück. In diesem Wahlkreis erreichten die Links- und Rechtsextremisten mit fast 58 Prozent eine große Mehrheit. Wie stark sich die Unterschiede der Konfessions- und Wirtschaftsverhältnisse auf das Wahlergebnis auswirkten, zeigt ein Vergleich des ländlich-katholischen Wahlkreises Koblenz-Trier mit dem von Städten und Industrie geprägten Wahlkreis Düsseldorf-Ost, der eine Mischung von Katholiken und Evangelischen aufwies. Die KPD erzielte in Koblenz-Trier 8,6 Prozent, in Düsseldorf-Ost 26,3 Prozent. Das Zentrum erreichte in Koblenz-Trier 46,2 Prozent, in Düsseldorf-Ost 20,6 Prozent. Die NSDAP bekam in Koblenz-Trier 28,8 Prozent der Stimmen, in Düsseldorf-Ost 31,6 Prozent. In der Rheinprovinz gelang es der NSDAP, die Zahl ihrer Mandate von zehn auf 19 zu steigern und nur noch knapp hinter dem Zentrum mit 21 Abgeordneten auf dem zweiten Platz zu kommen. Die KPD erreichte mit 13 Mandaten ein Plus von zwei gegenüber der Wahl von 1930 und war eindeutig die stärkere Partei als die SPD mit acht. DVP, CSVD und WP erhielten keine Mandate mehr.

Die Feinde der Verfassung, allen voran die Kommunisten und Nationalsozialisten, errangen in der Wahl am 31.7.1932 einen eindeutigen Sieg über die demokratischen Parteien. Sie besaßen nunmehr die Mehrheit im Reichstag. Die NSDAP verdoppelte ihren reichsweiten Stimmenanteil auf 37,5 Prozent. Sie wurde anstelle der SPD die mit Abstand stärkste Fraktion und stellte mit Hermann Göring (1893-1946, Amtszeit 1932-1945) erstmals den Präsidenten des Reichstags. Die Kommunisten legten noch leicht zu. DStP und DVP sowie die bürgerlichen Splitterparteien versanken in Bedeutungslosigkeit. DNVP und SPD verloren etwas an Zustimmung.

Der Termin für Wahl zum 7. Reichstag am 6.11.1932

war das Ergebnis eines Ränkespiels um den Reichspräsidenten. Reichskanzler von Papen erreichte die Auflösung des gerade im Juli gewählten Reichstags und Neuwahlen zum verfassungsmäßig spätestmöglichen Termin.

Diese Wahl war die dritte reichsweite in diesem Jahr und die letzte in der Weimarer Republik, die unter fairen Bedingungen für alle Parteien stattfand. Mit gut 80 Prozent Wahlbeteiligung war sie Ausdruck einer immer noch bemerkenswert großen Mobilisierung. In der Eifel und an der Mosel war die Wahlbereitschaft am geringsten, wo auch die Zahl der ungültigen Stimmen auffallend hoch ausfielen und als Ausdruck der Frustration und des Protestes über die wirtschaftliche Lage und die Agrarpolitik gewertet werden können. Die linksextreme KPD gewann im Reich 700.000 Stimmen, was einen Anstieg ihres Stimmenanteils um 2,6 Prozentpunkte bedeutete. Nach dem triumphalen Ergebnis im Juli 1932 war das Ergebnis für die NSDAP eher ernüchternd und alarmierte ihre machthungrigen Spitzenkräfte. Reichsweit verlor die NSDAP rund zwei Millionen Stimmen und in den vier rheinischen Wahlkreisen fünf der 19 Mandate. Die NSDAP veränderte die politische Landschaft am Mittelrhein und in Teilen des Hunsrücks. Dagegen waren die stark katholisch-ländlichen Gebiete weitgehend resistent. Die Hochburgen des katholischen Zentrums blieben immer noch intakt. Das Zentrum erhielt in der gesamten Rheinprovinz 21 der 57 Mandate.

Schon wegen der Kürze der Legislaturperiode dieses Reichstags war das Ergebnis dieses Urnengangs für die Reichspolitik praktisch ohne Bedeutung. Der Lärm der Debatten im Reichstag stand in einem Unverhältnis zur Unfähigkeit für konstruktive politische Entscheidungen.

Der gerade konstituierte Reichstag verlor faktisch seine verfassungsmäßig zugewiesene Rolle. Die Präsidialkabinette hatten für ihre Politik keine Mehrheiten. An eine Koalitionsbildung der Parteien im Reichstag war angesichts der Mehrheit der links- und rechtsextremen Republikfeinde nicht zu denken. Am 30.1.1933 wurde Hitler zum Reichskanzler eines Präsidialkabinetts aus konservativen Parteilosen, Stahlhelm-, DNVP- und NSDAP-Ministern ernannt. Den bestimmenden Ton in der Politik gab Hitlers NSDAP an. Um die errungene Macht durch eine Mehrheit abzusichern, konnte Hitler bei Reichspräsident Hindenburg die rasche Neuwahl des Reichstags erreichen. Die Reichsregierung setzte alle möglichen Mittel des Staatsapparats geschickt ein, um den Verlauf des Wahlkampfs zu ihren Gunsten zu beeinflussen, die politischen Konkurrenten einzuschüchtern oder auszuschalten und die Gelegenheit der Machtübernahme durch Wahlgänge überall zu nutzen. Insofern warben bei der Wahl zum 8. Deutschen Reichstag am 5.3.1933 zwar mehrere Parteien um die Stimmen der Wahlberechtigten. Allerdings fand der Wahlgang schon nicht mehr unter fairen Bedingungen statt. Die reichsweite Beteiligung von 88,8 Prozent der Wahlberechtigten nach einer langen Kette von Wahlgängen war Ausdruck einer enormen Politisierung der Bevölkerung. Im Reich erreichte die NSDAP 43,9 Prozent, in den vier Wahlkreisen der Rheinprovinz lag die Partei mit 30,1 bis 38,4 Prozent immer noch deutlich darunter. Wie stark das Zentrum seine katholischen Wähler im Rheinland binden konnte, macht der Vergleich seines Reichsergebnisses (mit der Bayerischen Volkspartei) von 13,9 Prozent mit den Ergebnissen von 40,9 Prozent (Wahlkreis Koblenz-Trier) und 35,9 Prozent (Köln-Aachen) deutlich. Im Wahlkreis Düsseldorf-Ost mit einem hohen Anteil von Industriearbeitern und einer starken sozialistischen Arbeiter-bewegung konnte die KPD 22,5 Prozent erzielen, während ihr Reichsergebnis bei nur 12,3 Prozent lag. In allen rheinischen Wahlkreisen lag die SPD zwischen 7 und 12 Prozent deutlich hinter ihrem Reichsdurchschnitt von 18,3 Prozent. Insgesamt blieb das Wahlergebnis hinter den Erwartungen der machthungrigen NSDAP zurück. Die erhoffte eigene absolute Mehrheit der Abgeordneten im Reichstag wurde verfehlt, sondern nur gemeinsam mit dem „Kampfbund Schwarz-Weiß-Rot“, einem Zusammenschluss aus DNVP, Stahlhelm und Landbund, erreicht. Hier wurde nachgeholfen. Bereits vor der Zusammenkunft des 8. Reichstags wurde am 8.3.1933 verkündet, dass die 81 gewählten Reichstagsabgeordneten der KPD, ihre Mandate nicht ausüben dürften. Dadurch erreichte die NSDAP eine hauchdünne absolute Mehrheit der Abgeordneten im Reichstag. Für das verfassungsändernde „Ermächtigungsgesetz“ vom 24.3.1933 stimmten noch die übrigen anwesenden Parteien außer der SPD. Das nationalsozialistische „Gesetz gegen die Neubildung von Parteien“ vom 14.7.1933 war formal das Ende der pluralistischen Weimarer Demokratie und der Beginn der Diktatur durch die einzig noch zugelassene NSDAP.

4. Fazit

Wahlsystem

Im Kaiserreich ging die absolute Mehrheitswahl von Einzelpersonen in unverbundenen Einerwahlkreisen ohne einen Ausgleich für die Unterlegenen („The winner takes all.“) von einer Persönlichkeitswahl und einer engen Bindung zwischen dem Abgeordneten und den Wahlberechtigten in einem relativ kleinen Wahlkreis aus. Die Parteizugehörigkeit sollte eher nachrangig sein. In einem gewissen Maße war dies der Fall. Im Ergebnis brachte dieses Wahlrecht Vorteile für mittlere und größere Parteien, deren Wähler regional konzentriert waren und eher auf dem Lande wohnten. Das Wahlrecht der Weimarer Republik war als Alternative zum Wahlrecht des Kaiserreichs ausgestaltet, welches man als diskriminierend erlebt hatte. Das weitgehend reine Verhältniswahlrecht in Großwahlkreisen mit gebundenen Parteilisten, einer festen Zuordnung eines Mandats für eine bestimmte Zahl von Wählern und einer zweistufigen Reststimmenverwertung in Wahlkreisverbänden und auf Reichsebene sollte jede Ungleichheit der Stimmenverwertung ausschalten. Dieses starre System der Parteienwahl beförderte eine intransparente Aufstellung von Kandidaten und einen nur lockeren persönlichen Bezug zwischen dem Abgeordneten und seinen Wahlkreis.

Parteienpräferenzen

Der Wechsel vom Mehrheits- und Persönlichkeitswahlrecht in kleinen Wahlkreisen zum Verhältnis- und Parteienwahlrecht in Großwahlkreisen modifizierte die Mandatserträge der Parteien entsprechend ihrer tatsächlichen Stimmenanteile zulasten des Zentrums und zugunsten der Links- und kleinen Parteien. Die fundamentalen Wahlpräferenzen blieben erhalten. Die Einführung des Frauenwahlrechts änderte nichts an den regionalen Präferenzen für bestimmte Parteien. Der Wechsel des politischen Systems von der Monarchie zur Republik inklusive eines gesellschaftlichen Umbruchs brachte auch keinen fundamentalen Wandel des Parteiensystems. Die Grundströmungen des „Fünf-Parteien-Systems“ seit 1848 lassen sich - bei etwas vergröberter Betrachtung - in der Weimarer Republik wiederfinden: Die Konservativen in der Gestalt der DNVP, der Rechtsliberalismus in der DVP, die Linksliberalen in der DDP, der politische Katholizismus fast unverändert im Zentrum und die sozialistische Arbeiterbewegung. Im letzten Fall spreizte sich das Spektrum in die traditionelle SPD und weitere links von ihr stehende politische Formationen auf. Der CSVD erfasste hauptsächlich eine Schnittmenge aus Anhängern, die im Kaiserreich die Partei Adolf Stoeckers oder die DNVP unterstützten. Daneben gab es eine Vielzahl von Kleinparteien, die jedoch im Rheinland keine wirkliche Rolle spielten. Allerdings kamen in den Jahren 1919/20 an den extremen Enden mit KPD und NSDAP Parteien auf, „die als radikale politische Innovationen das bisherige Parteiensystem sprengten“ (Hans-Ulrich Wehler).

Wenn sich diese Parteien bestimmte mehrheitsfähige Milieus erschließen konnten, gelang es ihnen, das Mandat eines Wahlkreises über eine längere Zeit zu gewinnen. Zu diesen mehrheitsfähigen Milieus gehörte zuerst die Zugehörigkeit zu einer christlichen Konfession. Die Wahlpräferenzen des 19. Jahrhunderts laufen entlang der Konfessionsgrenzen und den Konfessionsmehrheiten in den Wahlkreisen. Es ist insbesondere das katholische Milieu, das eine konfessionelle politische Vertretung des Katholizismus im Rheinland in der Gestalt des Zentrums bevorzugte. In den 35 Reichstagswahlkreisen in der Rheinprovinz konnte das Zentrum die Mehrheit der Mandate gewinnen, wobei der regionale Schwerpunkt deutlich in den linksrheinischen Mittelgebirgen und am linken Niederrhein lag, wo die Katholiken dominierten. Unter den Bedingungen des Verhältniswahlrechts in Großwahlkreisen konnte das Zentrum in der Weimarer Republik zwar nicht mehr die absolute Mehrheit der Mandate in der Rheinprovinz erreichen, blieb aber stets mit mehr oder weniger weitem Abstand zur Konkurrenz die stärkste Partei. Das Zentrum erfüllte umfassend die Rolle einer Volkspartei mit konfessioneller Identität. Nachweisbar ist der Zusammenhang von christlicher Konfession und Wahlentscheidung auch für den Protestantismus. Hier war die Parteienbindung lockerer als in den katholischen Gegenden mit der Präferenz zum Zentrum. Dort, wo die Bevölkerungsmehrheit evangelisch war, wurden konservative und liberale Parteien bevorzugt. Im ländlichen Protestantismus hatte der politische Antisemitismus seine ersten Wahlerfolge ab der zweiten Hälfte des Kaiserreichs. Die Industrialisierung wie in der bergischen Städteagglomeration prägte eine Arbeiterschaft aus, die großenteils säkularisiert war und ihre Identität als Arbeiter zum Leitmotiv für die Wahlentscheidung machte. Sie stand in Opposition zum politischen System des Kaiserreichs und bevorzugte immer mehr die Parteien der sozialistischen Arbeiterbewegung – auch über den Wechsel des politischen Systems hinweg. In Regionen und Städten, in denen im Kaiserreich Sozialdemokraten zu Abgeordneten gewählt wurden, blieben die Linksparteien in der Weimarer Republik auffallend stark. Das galt insbesondere für die USPD beziehungsweise die KPD. Die zunehmende Ausdifferenzierung der Gesellschaft in Weltanschauungen, Bekenntnissen, Lebensstilen und Lebensbedingungen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen spiegelte sich ein gutes Stück in der Formierung immer neuer Kleinparteien wider, die im Verhältniswahlrecht der Republik eine reelle Chance hatten. Der Antisemitismus fand Eingang in bürgerliche Kreise. Der Aufstieg der NSDAP in der Staats- und Wirtschaftskrise der Republik machte erstmals eine dezidiert antisemitische Partei dort salon- und regierungsfähig, wo weder die katholische Konfession noch die Ideologie der sozialistischen Arbeiterbewegung ein geschlossenes und unhinterfragtes Welt- und Lebensbild vermittelten.

Karl Jarres, Porträtfoto. (Stadtarchiv Duisburg)

Die rheinischen Abgeordneten in größeren Reichstagsfraktionen (vgl. Tabelle rechts)

Die starken Abweichungen der Wahlergebnisse in der Rheinprovinz im Verhältnis zu jenen im gesamten Deutschen Reich führten zu auffallenden Unterschieden bei den Zusammensetzungen der Fraktionen im Reichstag. Nimmt man den Anteil der Rheinprovinz an den Wahlberechtigten im Deutschen Reich zum Maßstab für das politische Gewicht der Rheinlande in der Reichspolitik, dann wird deutlich:

Zahl der Abgeordneten der Rheinprovinz in ausgewählten größeren Reichstagsfraktionen 1871-1932.

Im Jahr 1871 betrug der Anteil der Rheinprovinz 9,2 Prozent, der Anteil der Rheinländer in Zentrumsfraktion erreichte aber 36,5 Prozent, dagegen in der NLP-Fraktion 4 Prozent. Nach der Volkszählung 1887 hatte die Rheinprovinz 9,5 Prozent der Bevölkerung des Deutschen Reichs, aber 27,6 der Zentrumsabgeordneten kamen aus dem Rheinland, bei der ähnlich großen NLP-Fraktion waren es nur 3 Prozent. Bei der letzten Wahl des Kaiserreichs 1912 hatte die Rheinprovinz 11 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland, in Zentrumsfraktion waren die Rheinländer mit fast 29 Prozent weit überproportional vertreten, dagegen waren die Rheinländer bei der NLP (fast 7 Prozent) und bei der SPD (4,5 Prozent) deutlich unterrepräsentiert. Diese Proportionen blieben in der Weimarer Republik weitgehend konstant. Der Anteil der Wahlberechtigten aus der Rheinprovinz lag zwischen 11,2 (1920) und 11,7 (2. Wahl 1932) Prozent. Aus dem Rheinland kamen aber 31,3 (1920) beziehungsweise 30,0 (2. Wahl 1932) Prozent der Zentrumsabgeordneten. Mit Wilhelm Marx stellte das rheinische Zentrum auch einen Reichskanzler. Der einflussreiche Reichstagsabgeordnete Dr. Ludwig Kaas (1881-1952) wurde Partei- und Fraktionsvorsitzender des Zentrums. Insofern kann das Zentrum als „die rheinische Partei“ bezeichnet werden. Dies wird im Vergleich mit den anderen Reichstagsfraktionen deutlich. Die DVP als Nachfolgerin der Rechtsliberalen im Kaiserreich hatte 1920 nur 7,7 Prozent der Abgeordneten aus dem Rheinland, bei der zweiten Reichstagswahl 1932 sogar gar keinen mehr. Auch der Anteil der Rheinländer in der SPD-Fraktion verblieb bemerkenswert stabil bei unterdurchschnittlichen 5,9 (1920) beziehungsweise 5 (2. Wahl 1932) Prozent. Der KPD auf dem linken Flügel des politischen Spektrums gelang es sich im Rheinland zu etablieren. Ihre Abgeordneten aus dem Rheinland erreichten einen leicht über dem Durchschnitt liegenden Anteil an der Reichstagsfraktion mit 13 Prozent bei der zweiten Wahl im Jahr 1932. Der steile reichsweite Aufstieg der Nationalsozialisten bei den Wahlen während der Staats- und Wirtschaftskrise fand in der Rheinprovinz vergleichsweise sehr zögerlich statt. Bei der zweiten Wahl im Jahr 1932 erreichten die Rheinländer in der NSDAP-Reichstagsfraktion gerade einen unterdurchschnittlichen Anteil von 7,1 Prozent.

Statistische Quellen

Statistisches Reichsamt (Hg.), Statistik des Deutschen Reichs.

Falter, Jürgen/ Lindenberger, Thomas/ Schumann, Siegfried, Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer Republik, München 1986.

Ritter, Gerhard A., Wahlgeschichtliches Arbeitsbuch. Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1871-1918, München 1980.

Literatur

Büttner, Ursula, Weimar. Die überforderte Republik 1918-1933. Leistung und Versagen in Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur, Stuttgart 2008.

Halter, Winfrid, Innenpolitik im Kaiserreich 1871-1914, 2. Auflage, Darmstadt 2006.

Kolb, Eberhard, Die Weimarer Republik, 7. erweiterte Auflage, München 2009.

Mölich, Georg/ Veltzke, Veit/ Walter, Bernd (Hg.), Rheinland, Westfalen und Preußen. Eine Beziehungsgeschichte, Münster 2011.

Nipperdey, Thomas, Deutsche Geschichte 1866-1918, Band 2, München 1992.

Ribhegge, Wilhelm, Preußen im Westen. Kampf um den Parlamentarismus in Rheinland und Westfalen 1789-1947, Münster 2008.

Wehler,Hans-Ulrich, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Band 3 u. 4, München 1995/ 2003.

Weiß, Lothar, Wahlen im 19. und 20. Jahrhundert (Geschichtlicher Atlas der Rhein-lande, Karte und Beiheft V/6-8), Bonn 2006.

Online

Schlemmer, Martin, 1918 bis 1933 - Die Weimarer Republik, in: Internetportal Rheinische Geschichte. [Online]

Ludwig Kaas, Porträtfoto. (Bistumsarchiv Trier)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Weiß, Lothar, Reichstagswahlen und Reichstagsmandate der Rheinprovinz 1918 bis 1933, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/reichstagswahlen-und-reichstagsmandate-der-rheinprovinz-1918-bis-1933/DE-2086/lido/57d1372693f484.24248388 (abgerufen am 27.04.2024)