Zu den Kapiteln

Schlagworte

Als Präsident des Königlich Preußischen Statistischen Landesamtes beziehungsweise nach dem Ende der Monarchie des Preußischen Statistischen Landesamtes war Konrad Saenger von 1914-1934 einer der höchsten Verwaltungsbeamten des Preußischen Staats. Gleichzeitig war er auch der letzte Präsident des Statistischen Landesamtes, das 1934 im Statistischen Reichsamt aufging. Der anerkannte Wissenschaftler gab mehrere Zeitschriften heraus und engagierte sich in zahlreichen Fachvereinen sowie Fachverbänden. Im Kirchenkampf trat er in Berlin-Dahlem für die Bekennende Kirche ein.

Konrad Saenger kam am 19.2.1869 in Königswinter als Sohn des evangelischen Pfarrers Emil Saenger (1839–1921) und seiner Frau Marie Saenger, geborene Wehr (gestorben 1874), auf die Welt. Er besuchte ab Ostern 1880 das Königliche Gymnasium in Neuwied und verließ es Ostern 1887 mit dem Abiturientenexamen als Primus Omnium. Ab dem Sommersemester 1887 studierte er zunächst Evangelische Theologie in Greifswald. Dort trat er dem Verein Deutscher Studenten (VDSt) bei, zu dessen Mitgliedern später auch sein Bruder Hermann Saenger (1872–1934) und sein Halbbruder Reinhold Saenger (1891–1953) gehörten. In den VDSt brachte er sich im Lauf seines Studiums insbesondere bei der Förderung des sozialpolitischen Gedankens unter den Mitgliedern ein. Im Sommersemester 1888 setzte er sein Studium in Berlin fort, wo er zu den Rechts- und Staatswissenschaften wechselte. Im selben Semester wurde er als Fakultätsvertreter in den Ausschuss der Studenten der Universität gewählt (Wiederwahl Anfang Dezember 1888). 1888/1889 war er Mitglied der Berliner Vorortskommission, dem höchsten studentischen Gremium des Kyffhäuser-Verbandes der Vereine Deutscher Studenten. Während einer Sitzung des Berliner Studentenausschusses kam es zwischen Vertretern der Freien Wissenschaftlichen Vereinigung auf der einen sowie Konrad Saenger und Otto Eichler (1867–1917) als Vertretern des VDSt auf der anderen Seite zu einer Auseinandersetzung, die zu einem Pistolenduell führte, bei dem Saenger am 11.12.1888 als Eichlers Sekundant diente. Dieser traf den jüdischen Studenten Hugo Blum im dritten Kugelwechsel tödlich. Saenger wurde vom Senat der Universität im Januar 1889 relegiert und verließ nach dem anschließenden Schwurgerichtsprozess Berlin. Er führte sein Studium ab dem Sommersemester 1889 in Bonn fort. Im selben Semester war er Vorsitzender des VDSt. Zum Wintersemester 1889/1890 wechselte er an die Universität Leipzig. Am 26.3.1890 leitete er vor 200 Teilnehmern den "Bismarck-Jubel-Kommers" der rheinisch-westfälischen VDSter in Düsseldorf. 1891 promovierte er in Leipzig zum Dr. phil. Am 21.9.1891 bestand er die erste juristische Staatsprüfung in Berlin. Seine Dienstzeit als Einjährig-Freiwilliger absolvierte er anschließend 1891/1892 beim Feldartillerie-Regiment Prinzregent Luitpold von Bayern Nr. 4 in Magdeburg.

Nach Studienende durchlief er in verschiedenen Stationen eine typisch preußische Verwaltungsbeamtenkarriere. Ende 1892 wurde er Referendar beim Amtsgericht Königswinter, 1895 zum Regierungsreferendar ernannt und von der Regierung in Marienwerder übernommen. Im "Ersten Naumann-Streit" innerhalb des Kyffhäuser-Verbandes, bei dem sich eine Fraktion gegen den Einfluss von Friedrich Naumanns (1860–1919) national-sozialen Bestrebungen richtete, gehörte Saenger 1896 zu den Wortführern der Verteidiger Naumanns, der zu den VDSt-Gründern zählte.

Saenger bestand am 19.3.1898 die Prüfung für höhere Verwaltungsbeamte, wurde Regierungsassessor und anschließend dem Landrat in Karthaus (Regierungsbezirk Danzig) zugeordnet. Im Dezember 1900 wurde er der Regierung Hildesheim zugeteilt. Aus der am 18.6.1901 mit seiner Cousine Erna Wehr geschlossenen Ehe gingen die Kinder Liselotte (geboren 1903), Hellmut (geboren 1904), Hildegard (geboren 1907), Hans-Konrad (1908–1944), Ingeborg (geboren 1910) und Barbara (geboren 1916) hervor.

Am 22.5.1906 wurde er zum Regierungsrat ernannt und war in Hildesheim dem Dezernat für kommunale Sparkassen zugewiesen, ab Oktober 1906 der Regierung in Hannover. Dort bearbeitete er insbesondere Eisenbahn-, Kleinbahn-, Wege- und Enteignungssachen und leitete daneben die Ausbildung der Referendare. Im Januar 1908 wurde er an das Regierungspräsidium in Danzig versetzt, mit dem gleichen Tätigkeitsfeld wie in Hannover und darüber hinaus mit Hafen-, Schifferfeld-, Strom-, und Meeresangelegenheiten. Außerdem war er Mitglied im Bezirksausschuss und ab April 1909 als Dozent für Rechts- und Verwaltungskunde an der TH Danzig tätig. Mitte 1911 wurde er zum Geheimen Regierungsrat und Vortragenden Rat im Ministerium des Innern in Berlin und am 1.8.1914 zum Präsident des Königlich Preußischen Statistischen Landesamts ernannt. Vier Tage später rückte er als Hauptmann der Reserve ins Feld. Im Oktober 1914 erhielt er das Eiserne Kreuz II. Klasse als Munitionskolonnenführer beim Feldartillerie-Regiment Nr. 4. Ende 1915 wurde dem an der Westfront inzwischen als Batterieführer Dienenden der Bayerische Militärverdienstorden IV. Klasse mit Schwertern verliehen. Ausgezeichnet wurde er darüber hinaus auch mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse sowie dem Roten Adlerorden III. Klasse. Nachdem er von einer Verwundung im Sommer 1916 genesen war, diente er vom Oktober 1916 bis Januar 1917 an der Ostfront als Abteilungskommandeur im Feldartillerie-Regiment 36. „Wichtige kriegsstatistische Probleme“ machten es allerdings nötig, dass er anschließend die Leitung seines Amts übernahm. Vor dem Hintergrund einer kritischen Nahrungsmittelversorgung sollte die Anbau- und Erntestatistik straffer gehandhabt werden, um die während des Kriegs vernachlässigte Statistik mit den Erfordernissen der Nahrungsmittelerzeugung und -lenkung in Einklang zu bringen. Ziel war es, den „Schwund“ an Lebensmitteln, der sich durch falsche Angaben von Nahrungsmittelerzeugern auf landwirtschaftlich genutzten Flächen ergeben hatte, zu reduzieren. Insbesondere bei Großbetrieben und Großbauern sorgte Saenger mittels einer korrekten Flächenzuweisung für zuverlässigere Angaben. Die Richtigkeit der Erntestatistik blieb auch das Hauptaugenmerk Saengers bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Herbst 1934. Daneben fiel in seine Präsidentschaft der umfassende Ausbau der Reichsstatistik, welche den Aufgabenkreis der statistischen Landesämter stark erweiterte.

Seine Arbeit erfüllte er nach 1918 aus Pflichtbewusstsein und Vernunft. Während er bis zum Ende der Weimarer Republik fast durchgehend einer sozialdemokratischen geführten Landesregierung diente, blieb er im Herzen Monarchist. Zwar fühlte er sich der Deutschen Demokratischen Partei zugehörig, blieb aber insbesondere 1918/1919 Verwaltungsbeamter, um mit dazu beizutragen, ein von ihm befürchtetes Chaos zu verhindern. Dabei war er sich nach einer Aussage von 1926 bewusst, dass er seit der Revolution von 1918 unter Vorgesetzten arbeitete, die ihn loswerden wollten. Er reagierte darauf, indem er sich innerlich unabhängig machte. Neben seinen Vorgesetzten arbeitete beispielsweise auch die Kommunistische Partei an seinem Sturz. In ihrem Parteiorgan „Rote Fahne“ griff sie das Preußische Statistische Landesamt als „Unterschlupf für monarchistische Offiziere“ an, in dem „völkischer Rummel“ herrsche und dessen Präsident Stellenbewerbungen „nicht frei von seiner nationalistischen Einstellung“ behandele. Kritik zog sich Saenger von dieser Seite auch zu, als er zur Verbesserung der amtlichen Statistik – laut seinen eigenen Angaben als erstes deutsches Amt – Hollerith-Maschinen zur Verarbeitung von auf Lochkarten übertragenen Erhebungsergebnissen anschaffte. Arbeitsplätze waren dadurch jedoch nicht gefährdet, wie ein eigens eingesetzter parlamentarischer Untersuchungsausschuss 1930/1931 feststellte, der auch keine Missstände in der von Saenger verantworteten Personalpolitik erkannte.

Saenger engagierte sich neben seiner beruflichen Tätigkeit als Mitglied des Internationalen Statistischen Instituts, als Ehrenmitglied der Ungarischen Statistischen Gesellschaft, als Schatzmeister des Vereins für Socialpolitik sowie als Vorsitzender der Landesgruppe Berlin der Deutsch-Österreichischen Arbeitsgemeinschaft und als Stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Statistischen Gesellschaft. Daneben war er Mitglied der Deutschen Weltwirtschaftlichen Gesellschaft, der Staatswissenschaftlichen Gesellschaft und der Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und zur Pflege des Deutschtums. 1931 war er Mitglied im Großen Volksdeutschen Arbeitskreis des Deutschen Schutzbundes. Mitte der 1930er Jahre wurde er Mitglied der Deutschen Akademie in München. Um 1931 war er für wenige Jahre Vorsitzender des Altherrenbundes des VDSt Berlin.

Dem Nationalsozialismus stand Saenger ablehnend gegenüber. Insbesondere missfiel ihm, dass der Staat die evangelische Kirche immer mehr beeinflusste. Dagegen wandte er sich im Kirchenkampf auf Seiten der Bekennenden Kirche. Als Presbyter der St. Annenkirche, in der Martin Niemöller (1892–1984) predigte, stand Saenger im Zentrum der Auseinandersetzungen. 1937 gehörte er zu den Unterzeichnern des „Aufrufs zur Sammlung“ der Landeskirchlichen Konferenz/Konferenz der Altpreußischen Kirche. Durch seine Tätigkeit im Rechtsausschuss, beim Konsistorium, im Bruderrat und im Gemeindekirchenrat wurde Saenger eine der stärksten Stützen der Bekennenden Kirche in Berlin-Dahlem. Geehrt wurde er hierfür mit der Ehrenmitgliedschaft des Dahlemer Kirchengemeindrats.

Während des Kampfs um Berlin wurde er am 25.4.1945 in der Nähe seiner Berliner Wohnung von einer Kugel getroffen und verblutete.

Werke

Die englische Rentenschuld und die letzte Conversion derselben, Diss. Uni. Leipzig 1891.

Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919, Berlin 1920.

Das Preußische Statistische Landesamt 1805–1934. Ein Nachruf, in: Allgemeines Statistisches Archiv 24 (1934/35), S. 445–460

Herausgeberschaft

Preußische Statistik (Amtliches Quellenwerk).

Zeitschrift des Preußischen Statistischen Landesamts.

Statistische Korrespondenz.

Medizinalstatistische Nachrichten.

Literatur

Biewer, Ludwig, Rezension von „Dr. Konrad Saenger. Ein preußisches Beamtenleben“, in: Akademische Blätter 94 (1992), S. 65-66.

Deutsche Biographische Enzyklopädie, Band 8, München 1998, S. 493.

Saenger, Liselotte, Dr. Konrad Saenger. Ein preußisches Beamtenleben, Berlin 1991.

Zweikampf Eichler-Blum. Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des Schwurgerichts, Berlin 1889.

Nachruf

Quante, Peter, Konrad Saenger zum Gedächtnis, in: Allgemeines Statistisches Archiv 34 (1950), S. 192-194.

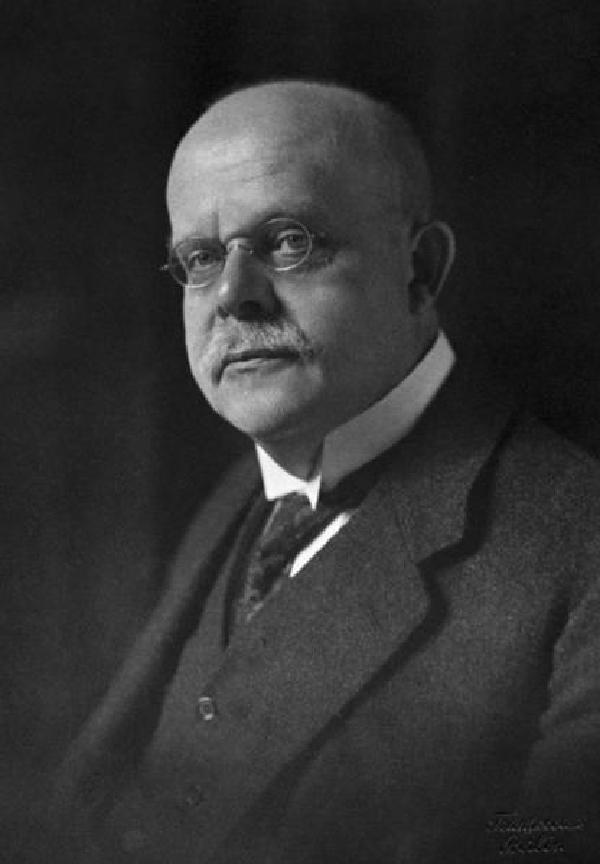

Konrad Saenger, um 1930, Porträtfoto.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Zirlewagen, Marc, Konrad Saenger, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/konrad-saenger/DE-2086/lido/57c94184af02a8.98051199 (abgerufen am 08.05.2024)