Zu den Kapiteln

Schlagworte

Der Pfarrer und Evangelist Wilhelm Busch hat als langjähriger Leiter des Essener Weigle-Hauses, durch seine Predigten und seine zahlreichen Veröffentlichungen eine große bundesweite Bekanntheit erlangt, die in einigen evangelischen Kreisen bis heute anhält. Dabei verstand er sich als Vertreter einer missionarischen Kirche, die den evangelischen Glauben und die Wahrheit der biblischen Botschaft in den Mittelpunkt seiner Verkündigung stellte.

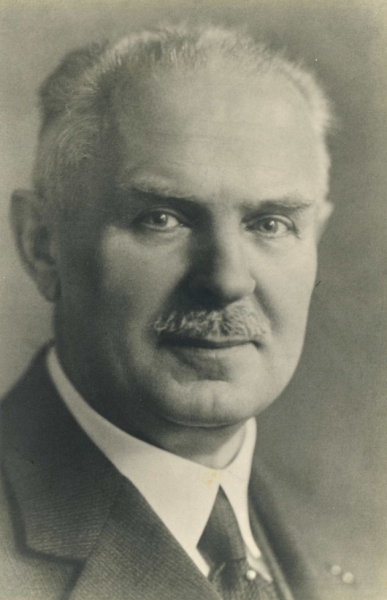

Wilhelm Busch stammte aus einer Pfarrersfamilie. Der Vater Dr. Wilhelm Busch (1868-1921) war zur Zeit der Geburt des Sohnes am 27.3.1897 Pfarrer in Elberfeld (heute Stadt Wuppertal), die Mutter Johanna Busch geborene Kullen (1869-1954) stammte aus dem schwäbischen Pietismus. Die familiäre Prägung – den Vater hat er als einen lutherischen Pietisten beschrieben – war für seine Glaubensentwicklung wichtig, auch wenn er später sein eigenes Bekehrungserlebnis herausstellte. Busch verbrachte einen Teil seiner Kindheit in Frankfurt-Sachsenhausen, wo sein Vater ab 1906 amtierte. Dort wuchs er mit sechs weiteren Geschwistern auf und verlebte eine glückliche Kindheit und Schulzeit, obwohl er auch von Schulängsten berichtete. Es war insgesamt ein im Ganzen bildungsbürgerliches Aufwachsen. Gleichzeitig reflektierte Busch später darüber, dass er die Glaubensgewissheit und Glaubenstiefe seiner Eltern in dieser Zeit nicht teilen konnte und immer wieder an seinem Glauben zweifelte.

Busch gehörte zu der Generation von Theologen, deren Leben und Denken durch die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs geprägt wurden. Busch meldete sich – zunächst gegen den Willen der Eltern – zum Militärdienst und wurde im Mai 1915 eingezogen; kurz darauf konnte er noch das Abitur ablegen. Von 1915 bis 1918 war er im Kriegseinsatz, unter anderem vor Verdun. Der Offizier Wilhelm Busch war ein typischer Vertreter des chauvinistischen nationalprotestantischen Denkens, der sich auch nach dem Krieg zunächst aktiv bei den Freikorps und schließlich auch beim Kapp-Putsch beteiligte und sich gegen die junge Demokratie stellte.

Gleichzeitig war es die Zeit, in der sich wohl der wichtigste Umbruch in seinem Leben ereignete, denn im Jahr 1918 erlebte Busch eine Bekehrung, von der er selbst später berichtete: „Als ich mich bekehrte, gehörte das zu den schönsten Erfahrungen meines neuen Christenstandes, daß mein verworrenes Leben nun eine Achse bekommen hatte, um die sich alles drehte – das Kreuz.“[1] Im Krieg erkannte er – angesichts des Todes von Kameraden im Schützengraben – die allumfassende Kraft Gottes, die direkt in sein Leben eingriff und vor der jedes Leben, auch das der toten Soldaten, seinen End- und Höhepunkt finden wird.

Nach dem Krieg ging Busch nach Tübingen, um dort Theologie zu studieren, der Entschluss dazu war schon vor seiner Bekehrung gefasst worden. Seine Lehrer waren insbesondere Karl Heim (1874-1958) und Adolf Schlatter (1852-1938), beides Theologen, die sich um eine biblische Grundlage der Theologie bemühten. Gerade Adolf Schlatter prägte Buschs Bibelverständnis mit einer konsequenten Anerkennung der Bibel als Wort Gottes, welches direkt zu den Menschen spricht und ihnen in allen Glaubensentscheidungen hilft. Von Karl Heim, mit dem er sein Leben lang verbunden blieb, lernte Busch die Bedeutung der Apologetik kennen sowie die Notwendigkeit, anschaulich und lebensnah zu predigen.

Nach dem Ersten Theologischen Examen 1921 in Herborn - Busch gehörte damals zur Nassauischen Kirche - besuchte er zunächst das dortige Predigerseminar und wechselte dann in die Landeskirche, in der auch sein Vater bis 1906 gewirkt hatte. Der westfälische Generalsuperintendent Wilhelm Zoellner (1860-1937) machte ihm das Angebot, Pfarrer im Industrierevier zu werden, – eine Herausforderung, die ihn reizte. Zu seiner Enttäuschung schickte die Kirche ihn aber zunächst nach Ostwestfalen in ein Lehrvikariat in Gellershagen bei Bielefeld. Nach dem Zweiten Theologischen Examen im Herbst 1922 in Münster, absolvierte er seine Hilfsdienstzeit in der Bielefelder Altstadtgemeinde.

Die Zeit in Ostwestfalen war für Busch in doppelter Weise wichtig. Hier lernte er seine Frau Emmi Lydia geb. Müller (1900-1984) kennen, die selbst mit 18 Jahren ein Bekehrungserlebnis hatte. Das Ehepaar bekam sechs Kinder, wobei beide Söhne jung starben, der älteste Sohn Wilhelm im Februar 1944 vor Leningrad. Die Buschs bildeten über mehrere Generationen eine bekannte Theologenfamilie – so war beispielsweise auch Wilhelm Buschs Bruder Johannes (1905-1956) Landesjugendpfarrer der westfälischen Kirche in Witten.

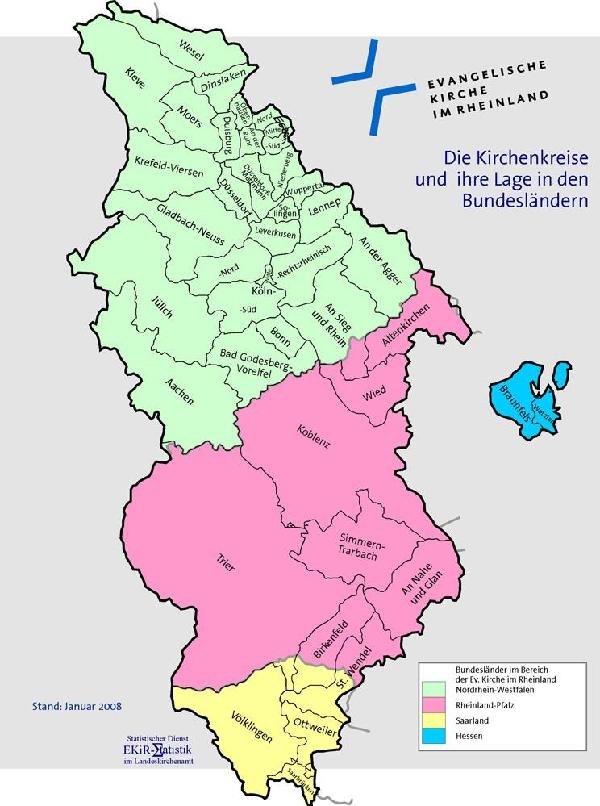

In Bielefeld machte Busch erste Erfahrungen mit der evangelischen Jugendarbeit. 1924 kam schließlich der entscheidende berufliche Wechsel in die rheinische Provinzialkirche, verbunden mit einem Ortswechsel nach Essen. Er wurde zum Pfarrer der Kirchengemeinde Essen-Altstadt berufen, einer Arbeitergemeinde im Zentrum des Ruhrgebiets.

Busch suchte in der Gemeinde auch die Auseinandersetzung mit den Sozialdemokraten und Kommunisten; er konzentrierte sich auf Gottesdienste, den Gemeindeaufbau und begann mit einer publizistischen Tätigkeit, für die er noch heute bekannt ist. In den Jahren der Gemeindearbeit fand Busch einen eigenen Kontakt zur Evangelisationsbewegung, insbesondere zur „Tersteegen-Ruh-Konferenz“ in Mülheim an der Ruhr und zum CVJM. Damit trat er in die Fußstapfen seines Vaters, der die Konferenzen auch schon besucht hatte und als Schriftleiter der Zeitschrift „Licht und Leben“ eine bekannte Persönlichkeit der Bewegung gewesen war. Neben der Gemeindearbeit und seinen Veröffentlichungen engagierte sich Busch über Essen hinaus, etwa im Evangelischen Jungmännerwerk oder beim CVJM-Westbund.

1929 wechselte er als Nachfolger von Pfarrer Wilhelm Weigle (1862-1932) in das Jugendpfarramt und die Leitung des später so genannten „Weigle-Hauses“, in dem in gewisser Unabhängigkeit von amtskirchlichen Strukturen erfolgreich evangelische Jugendarbeit für Jungen in der Industriestadt Essen angeboten wurde. Busch blieb hier bis zum Eintritt in den Ruhestand 1962.

Wilhelm Busch mit seinem Brudert Johannes in Essen, 1955, Foto: Hans Lachmann. (AEKR 8SL046 (Bildarchiv))

Als Pfarrer und Leiter des Weigle-Hauses hatte er eine Aufgabe gefunden, die seiner Energie und seinem Ideenreichtum entsprach. Neben Gottesdiensten und Bibelstunden, vielfältigen Freizeitangeboten, beispielsweise Fußball und Ausflügen, kümmerte er sich um die Schülerbibelkreise und baute in der Weltwirtschaftskrise eine „Universität für Erwerblose“ auf. Dieses breite Bildungsangebot erhielt von Busch durch so genannte „Weltanschauungsstunden“ eine Erweiterung im Sinne der Idee des „social gospel“ um, wie er selbst sagte, „evangelistische und seelsorgerliche Arbeit“.[2] Die Arbeit endete mit den kirchenpolitischen Auseinandersetzungen 1934.

Der Bedrohung seiner kirchlichen Jugendarbeit nach 1933 durch die Eingliederung der konfessionellen Verbände in die Hitlerjugend begegnete Busch, indem er die Arbeit als Gemeindepfarrer und Privatperson unter neuem Namen (ab 1934 „Weigle-Haus“) weiterführte. Busch, der die Machtübernahme der Nationalsozialisten politisch begrüßt und wahrscheinlich selbst die NSDAP gewählt hatte, wurde später ein Kritiker ihrer antikirchlichen Politik. Im Konflikt zwischen NS-Staat und Kirche meldete er sich als Kritiker der Deutschen Christen und als Gegner des NS-Totalitätsanspruchs deutlich zu Wort. Schon früh nahm er Partei für die Bekennende Kirche und unterstützte, wie auch sein Bruder Johannes, die Bewegung, – sei es in der Vikarsausbildung, sei es durch öffentliche Veranstaltungen, wozu auch Evangelisationen gehörten.

In diesen Auseinandersetzungen erhielt er 1939 schließlich ein reichsweites Redeverbot. Schon vorher war er von der Gestapo zu Verhören vorgeladen und mehrfach für kürzere Zeit in Schutzhaft genommen worden. Auch das rheinische Konsistorium war mehrmals disziplinarisch gegen ihn vorgegangen.

Seine missionarische und evangelistische Arbeit setzte er auch in der Zeit des Zweiten Weltkriegs trotz weiter zunehmender Repressalien fort, unter anderem durch Predigten und Feldpostbriefe. Nach dem Krieg berichtete Busch von mindestens 75 Verhören durch die Gestapo, über Angst und Einsamkeit, die er gespürt habe. Gleichzeitig sei die Zeit aber „wie eine Erweckungsbewegung“[3] gewesen, eine Zeit, in der „man wagte, wieder zu bekennen“. Diese Formulierungen weisen darauf hin, dass sich Busch nicht als Teil des politischen Widerstands verstand, sondern vielmehr seine evangelistische Aufgabe erfüllen wollte.

Hatte er schon in den 1930er Jahren mit Evangelisationsreisen und -wochen begonnen, so intensivierte er diese Arbeit nach 1945 deutlich. Neben dem Wiederaufbau der Arbeit im 1945 zerstörten Weigle-Haus, reiste Busch vielfach zu Evangelisationen und Vorträgen, insbesondere auch in die DDR.

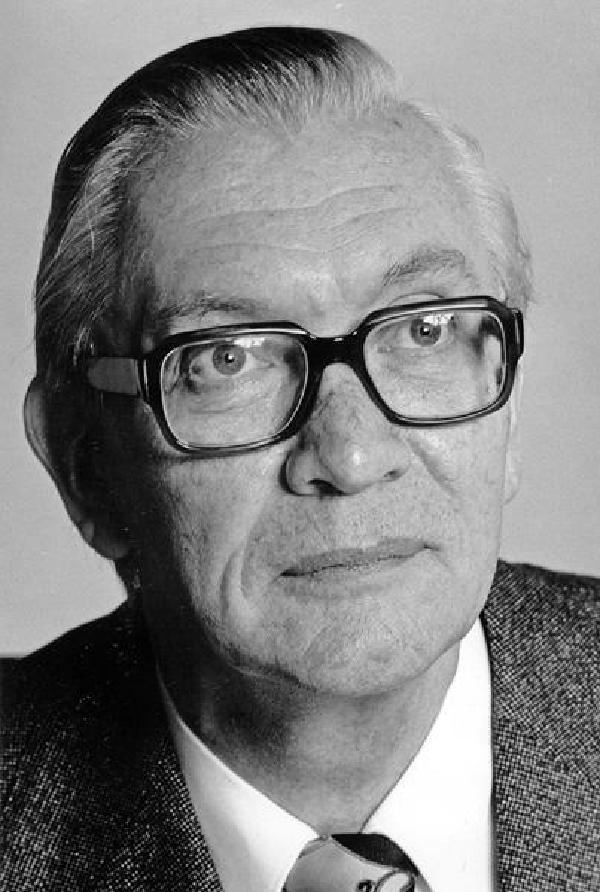

Wilhelm Busch in Dortmund, Foto: Hans Lachmann. (AEKR 8SL046 (Bildarchiv))

Als Schriftleiter der Zeitschrift „Licht und Leben“ und Autor vieler Andachts- und Erbauungsbücher mit sehr hohen Auflagen wurde Busch endgültig zu einem bekannten und geschätzten Vertreter eines landeskirchlich gebundenen Pietismus. Er nahm Stellung gegen die moderne Theologie (Rudolf Bultmann), kämpfte gleichzeitig gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland. Parteipolitisch stand er der Gesamtdeutschen Volkspartei, später der Sozialdemokratie nahe und arbeitete eng mit Gustav Heinemann zusammen.

Busch starb am 20.6.1966 in Lübeck auf der Rückreise von einer Evangelisation auf Rügen. Seine Beerdigung auf dem Ostfriedhof in Essen, an der Tausende Menschen, darunter Gustav Heinemann, teilnahmen, dokumentierte die große Wertschätzung, die Busch erfahren hat. Seine Bücher werden bis heute aufgelegt.

Literatur (Auswahl)

Becker, Wolfgang, Wilhelm Busch als evangelistischer Verkündiger, Neukirchen-Vluyn 2010.

Staebler, Martin, Pastor Wilhelm Busch. Biografische Notizen als Gestaltungsmittel der Verkündigung, Frankfurt/Main 2009. [mit umfangreicher Bibliographie]

Online

Audiodateien und PDFs zu Wilhelm Busch [Online]

Wilhelm Busch spricht auf der Beerdigung seines Bruders Johannes, 1956, Foto: Hans Lachmann. (AEKR 8SL046 (Bildarchiv))

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Friedrich, Norbert, Wilhelm Busch, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/wilhelm-busch/DE-2086/lido/653634e7cc0210.70582350 (abgerufen am 27.04.2024)