Zu den Kapiteln

Schlagworte

- Denkmal (Gedächtnisbauwerk)

- Denkmalpflege

- Industriebetrieb

- Unternehmer

- Zeit der Weimarer Republik

- Zeit des Nationalsozialismus

- Nachkriegszeit

- Bundesrepublik Deutschland (Zeitabschnitt)

- Arbeiter

- Arbeitsplatz (Platz)

- Architektur (Disziplin)

- Erwachsenenbildung

- Hüttenwerk

- Konzert (Veranstaltung)

- Musikverein

- Stadthalle

1. Einleitung

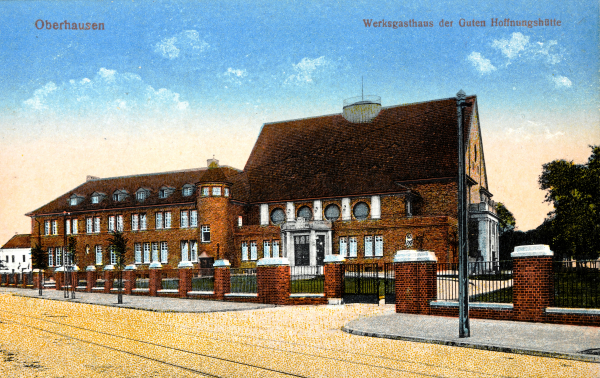

Das ehemalige Werksgasthaus der Gutehoffnungshütte (GHH) ist Bestandteil eines Ensembles historischer Gebäude in der Neuen Mitte Oberhausen, die früher zu einem der größten Hüttenwerke des Ruhrgebiets gehörten. Als Teil des Technologiezentrum Umweltschutz hat das Werksgasthaus eine nachindustrielle Folgenutzung erfahren.[1]

Zu diesem Ensemble erhaltener Gebäude zählen außerdem die Hauptverwaltungsgebäude I und II (1875), das Hauptlagerhaus von Peter-Behrens (1868-1940) samt Hauptverwaltung III (1925), der Wasserturm (1897), die Turbinenhalle und das Werkstor der Eisenhütte Oberhausen II (1909 und 1930), der Gasometer (1929), das Pförtnerhaus von Zeche Oberhausen (1911/1912) sowie die Beamtensiedlung Grafenbusch (1910-1923).[2]

Das Werksgasthaus der Gutehoffnungshütte ist eines der wenigen gut erhaltenen Gebäude seiner Art im Ruhrgebiet. Es ist darüber hinaus ein Bauwerk mit einer interessanten Geschichte, gewissermaßen ein Spiegel für die sozialgeschichtlichen Entwicklungen in der Schwerindustrie im Ruhrgebiet. Am Beispiel des Werksgasthauses lässt sich aufzeichnen, wie sich Hierarchien, Konflikte und politische Einflüsse in einem Großunternehmen wandelten.

2. Die GHH im Überblick

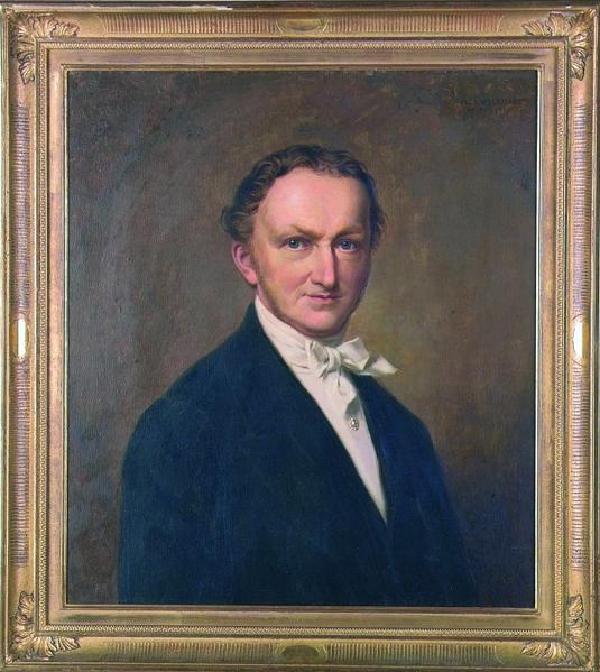

Die Gutehoffnungshütte war das erste schwerindustrielle Unternehmen des Ruhrgebiets. Sie geht zurück auf die drei ersten Hochofenwerke St. Antony-Hütte, gegründet 1785, Gute Hoffnung 1780 und Neu-Essen 1792. Unter Leitung der Ruhrorter Kaufleute Franz und Gerhard Haniel, des Koblenzer Hüttenmeisters Gottlob Jacobi (1770-1823) und des Essener Bürgermeisters Heinrich Huyssen (1779-1870) wurden die drei Werke 1808/1810 in einem Unternehmen vereint. Die Eisenhütte Gute Hoffnung in Oberhausen-Sterkrade entwickelte sich zum Zentrum für Maschinenbau und Stahlbau.

Die Eisen- und Stahlerzeugung wurde ab 1835 an einen neuen Standort an der Emscher angesiedelt. Auf das erste Puddel- und Walzwerk – die alte Walz – folgten die Eisenhütten Oberhausen I und II (1855 und 1907), das Stahl- und Walzwerk Neu-Oberhausen (1901) sowie viele weitere Werksanlagen. Im Jahr 1873 fielen zwei richtungsweisende Entscheidungen: Die alte Hüttengewerkschaft Jacobi, Haniel und Huyssen wurde in den Gutehoffnungshütte Actienverein umgewandelt, die Zentrale des Unternehmens von Sterkrade (heute Stadt Oberhausen) zum Hüttenwerk an der Emscher in Alt-Oberhausen umgesiedelt. Die Gemeinde Oberhausen war erst elf Jahre zuvor überhaupt gebildet worden. So entstanden in der aufstrebenden Gemeinde die zentralen Verwaltungsgebäude eines expandierenden Konzerns.[3] Bis zum Ersten Weltkrieg vergrößerte die GHH ihre Produktionskapazitäten kontinuierlich. In den 1920er Jahren avancierte der Stahlgigant durch Übernahmen und Beteiligungen zum Großkonzern, zu dem solch bedeutende Unternehmen gehörten wie die Deutsche Werft oder die MAN.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einschneidenden Veränderungen. Durch die Entflechtungspolitik der Alliierten wurden aus dem alten Konzern drei getrennte Unternehmen: Bergbau-AG Neue Hoffnung (Zechen), Hüttenwerk Oberhausen AG (Hochöfen und Stahlwerke in Oberhausen) und Gutehoffnungshütte (Maschinen- und Stahlbau in Sterkrade).[4] Im Zuge des Strukturwandels kamen die Zechen zur Ruhrkohle, die Hüttenwerke zum Thyssenkonzern und die GHH verschmolz mit ihrem früheren Tochterunternehmen MAN. Die Stahlerzeugung in Oberhausen endete mit der Stilllegung des Elektrostahlwerks im Jahr 1997.[5]

3. Baugeschichte des Werkgasthauses

Zur Verköstigung der leitenden Angestellten sowie zur Bewirtung von Kunden und Geschäftspartnern benötigte die GHH ein repräsentatives Gebäude in ihrer Konzernzentrale. In der Nähe des Wasserturms gab es für diesen Zweck ein Vereinshaus. Um 1913 fiel die Entscheidung zur Errichtung eines Nachfolgebaus, da das bisherige Casino den Ansprüchen des aufstrebenden Konzerns an Platz und Repräsentation nicht mehr genügte. Mit dem Entwurf zu einem Neubau wurde der Stuttgarter Architekt Carl Weigle (1849-1931 oder 1932) beauftragt[6]. Weigle konzipierte das Kasinogebäude im neobarocken Stil[7]. Für den Bau wurden einige Straßen verlegt, damit „es dem Beschauer von allen Seiten ein in der Massenverteilung glücklich gelöstes Bild zeigt.“ Ein 60 Zentimeter hoher Stahlbetonsockel schützte die Mauern vor Bergschäden[8] . Das Tragwerk wurde – zum Auftraggeber passend – aus 1.200 Tonnen Stahl errichtet, die Zwischendecken wurden schalldämpfend konstruiert, um die Fremdenzimmer in den Obergeschossen vor Lärm aus dem darunter liegenden Veranstaltungsaal zu schützen[9].

Den Bau der Stahltragwerke übernahm die Duisburger AG für Eisen-Industrie und Brückenbau vormals Johann Caspar Harkort.[10] Dass hier eine Fremdfirma beauftragt wurde, ist durchaus erwähnenswert. Immerhin verfügte die GHH selbst über eine eigene Abteilung für Brückenbau und Stahlhochbau in Oberhausen-Sterkrade. Das Stahlgerüst eines anderen repräsentativen Gebäudes, des Hauptlagerhauses von 1925, wurde von diesem Betrieb geliefert, was die GHH auch für die Eigenwerbung in Szene setzte.[11] Eine mögliche Erklärung dürfte eine hohe Auslastung der eigenen Betriebe gewesen sein, so dass dieser Auftrag fremdvergeben werden musste. Das Rohmaterial für J.C. Harkorts Stahlträger hatte indes das Oberhausener Stahlwerk der GHH hergestellt.[12]

Die Fertigstellung erfolgte im Laufe des Jahres 1913.[13] Ein eher anekdotischer Bericht ist in der Niederrheinischen Arbeiter-Zeitung überliefert, wo Vorwürfe über die Arbeitsbedingungen auf der Baustelle erhoben werden, insbesondere über den Zustand der Toiletten.[14] Die erste öffentliche Veranstaltung zur Einweihung der Bühne im großen Saal war eine Aufführung des seinerzeit bekannten Theaterstücks „Schneider Wibbel“ von Hans Müller Schlösser (1884-1956) am 18.7.1914.[15]

4. Beamten-Casino

Wie schon die Bezeichnung Beamtengesellschaftshaus zeigt, war das Gebäude den höheren Rängen in der betrieblichen Hierarchie vorbehalten. Die einzige Ausnahme bildeten auswärtige Mitglieder der Gesellschaft „Verein“.[16] Dabei handelte sich um eine der bürgerlichen Gesellschaften, in der sich die Honoratioren der Stadt organisierten.[17]

Werksgasthaus mit Rondell, Juli 1929. (LVR-Industriemuseum)

Dieser Zweck spiegelt sich auch in der recht komfortablen Ausstattung des Werksgasthauses wider. Neben dem großen Saal, der von vornherein für Veranstaltungen vorgesehen war, hatte das Werksgasthaus einen Speisesaal und mehrere separate Esszimmer sowie einen Büffetraum. Weitere Annehmlichkeiten boten ein Wintergarten, Kegelbahnen, Billard-, Bier- und Lesezimmer. Dem Aufsichtsrat war ein eigener Raum samt Vorzimmer vorbehalten. Für Gäste, die mit dem Auto anreisten, gab es zudem einen Aufenthaltsraum für deren Chauffeure. Gästezimmer befanden sich in den oberen Stockwerken.[18]

Den alltäglichen Betrieb des Werksgasthauses führte ein „Oeconom“ auf eigene Rechnung mit eigenem Personal und eigener Ausstattung. Dieser war kein Angestellter der GHH, sondern ein selbstständiger Gastwirt. Ein Mitarbeiter der GHH fungierte als Verbindung zum Unternehmen und teilte entsprechende Wünsche, Bestellungen, Zimmerreservierung usw. mit.

Der Dienstvertrag des Oeconomen verdeutlicht, wie sich die Hierarchie innerhalb der oberen Etage des Unternehmens im Betrieb des Werksgasthauses niederschlug. Die Aufgabe des Geschäftsführers war zum einen die Zubereitung eines Mittag- und Abendessens für die Beamten, das sogenannte Abonnenten-Essen, das, wie in modernen Kantinen, vorbereitete Tagesgerichte umfasste. Das Abonnenten-Essen sollte zum Selbstkostenpreis gereicht werden, einschließlich eines Kostenzuschusses der GHH. Zum anderen musste ein à-la-carte-Menü für Gäste angeboten werden, bestehend aus Suppe, Braten, Butter und Brot. Für Tagungsgäste sollte „einfacheres Essen“ angeboten werden. Den Ankauf und Ausschank von Wein und Spirituosen behielt sich die GHH selbst vor. Der Oeconom stellte nicht nur sein eigenes Personal an, sondern musste auch Geschirr und anderes Material anschaffen. Die GHH hielt dagegen das gute Geschirr für Vorstände und besondere Gäste selbst vor. Es wurde dem Betreiber nur für die Vorbereitung von besonderen Veranstaltungen ausgehändigt.[19]

Da überrascht es nicht, dass die alltägliche Verpflegung der Beamten nicht die höchste Priorität zu genießen schien. Über die Qualität des Essens kam es häufig zu Klagen, die die Verwaltung der GHH sich damit erklärte, dass die Köche lieber á-la-carte-Gerichte zubereiteten. Da die Betreiber des Werksgasthauses am Abonnenten-Essen nichts verdienten, ist dies betriebswirtschaftlich nicht ganz unverständlich. Die GHH zog aus den Beschwerden die Konsequenz, ihre Zuschüsse für das Abonnenten-Essen von der Zahl der servierten Gedecke abhängig zu machen.[20] Aber auch für die Verwaltung der GHH hatte die Bewirtung von Gästen offenbar größeres Gewicht. Darauf weist zumindest der Plan hin, das Abonnenten-Essen in das alte Vereinshaus zu verlegen, um im Werksgasthaus ausreichend Raum für andere Gäste zu haben.[21]

Speisesaal des Werkgasthauses, März 1936. (LVR-Industriemuseum)

Im Alltag führte die Aufteilung des Angebots zwischen einfachen Beamten und der Chefetage durchaus zu Konflikten. Aus der Beamtenschaft wurden Beschwerden über den Leiter des Werksgasthauses laut. Dessen Erklärung zu Folge lag der Grund für die Klagen darin, dass er den Beamten bestimmte Weine verweigert hatte. Manche Tropfen waren nämlich den Mitgliedern des Vorstands vorbehalten und durften nicht an die Beamten ausgeschenkt werden.[22] Die Auswahl der Weine für den Ausschank im Casino war übrigens Chefsache. Eine Liste der Teilnehmer einer Weinprobe im Werksgasthaus zeigt mit Namen wie Reusch, Kellermann und Dickertmann so etwas wie ein Who‘s who der GHH-Spitze.[23]

Ob sie nun berechtigt waren oder nicht – die häufigen Beschwerden führten letzlich dazu, dass die GHH das alte Betriebsmodell aufgab und die Leitung des Werksgasthauses einem neuen, fest angestellten Geschäftsführer übertrug.[24] Allerdings war das Werkgasthaus von vornherein nicht bloß als gehobenes Betriebsrestaurant gedacht, sondern auch als Veranstaltungs- und Tagungsort. Zu den hochrangigsten Gästen, die ins Werksgasthauses geladen wurden, zählten die in der Ruhrlade organisierten führenden Industriellen des Ruhrgebiets.[25]

Die gebotenen Freizeitveranstaltungen werfen ein Licht auf den Lebensstil gehobener Kreise. Zu deren klassischen Freizeitaktivitäten zählten Konzerte und Vorträge für die klassische Bildung. Für musikalische Unterhaltung sorgte schon der unternehmenseigene Sängerbund, zum Teil zusammen mit externen Künstlern. Aber auch die Beamten wurden zu wissenschaftlichen Vorträgen geladen, wie die Bekanntmachung eines Referats über „Bildfunk und elektrisches Fernsehen“ zeigt.[26] Nicht zu vergessen sind die Karnevalsfeiern, für die der große Saal aufwendig hergerichtet wurde.

Reusch-Abend, 1935. (LVR-Industriemuseum)

Offenbar spielte das Werksgasthaus auch eine Rolle für die Stadtgesellschaft Alt-Oberhausens. In Ermangelung eines großen Festsaals – die meisten Feiern der städtischen Honoratioren fanden in Gaststätten mit nur beschränkten Räumlichkeiten statt[27] – mieteten auch Vereine und Verbände die Säle an. Überliefert sind zum Beispiel eine Tagung des Verbands deutscher Ingenieure und ein Treffen der Vereinigung der Polizei-Offiziere Preußens.[28] Manchen Vereinen kam offenbar zugute, dass ihre Mitglieder Beamte der GHH waren.[29] Zu den prominentesten Gästen zählte die Oberhausener Unternehmergattin Martha Grillo, die ihre Silberhochzeit im Werksgasthaussaal begehen wollte.[30] Einige Damen der höheren Gesellschaft nutzen das Gasthaus zudem für einen Kurs in rhythmischer Gymnastik.[31]

5. Propagandabühne

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten hatte Auswirkungen auf das Werksgasthaus. Obwohl der Generaldirektor der GHH, Paul Reusch (1868-1956), eine ambivalente Haltung zu den neuen Machthabern einnahm[32], setzten sich im Unternehmen die nationalsozialistischen Rituale der „nationalen Arbeit“ durch. Um die alten Konflikte zwischen Arbeitnehmern und Unternehmensleitung zu überdecken, zelebrierte man in Oberhausen wie andernorts auch eine konstruierte Werksgemeinschaft.[33] Das Werksgasthaus wurde zum Schauplatz solcher Rituale. Das wichtigste Ritual war die jährliche Ehrung der Jubilare, womit das Unternehmen langjährige Treue belohnte. Im Jahr 1934 wurde erstmal ein zentraler Festakt für die Jubilare aller Abteilungen in der Hauptverwaltung abgehalten und eine Feier im großen Saal des Werksgasthauses ausgerichtet.[34] Zuvor war nur ein erlesener Kreis der wenigen Arbeiter und Angestellten, die ein 50-jähriges Betriebsjubiläum feiern konnten, in den Genuss einer Feier im exklusiven Werksgasthaus gekommen.[35] Direktor Hermann Kellermann (1875-1965) ordnete das neue Ritual der großen Jubilarehrung indes in die Tradition des eigenen Unternehmens ein, indem er hervorhob, dass es bis 1913 zentrale Jubilarfeiern gegeben habe und die GHH diesen Brauch wieder aufnehme.[36] So drückte er mehr oder weniger deutlich aus, dass die Haltung zur Arbeit eine Gemeinsamkeit zum nationalsozialistischem Regime darstelle.

Ein anderes, bedeutenderes Ritual war der „Tag der Nationalen Arbeit“ am 1. Mai. Dieser wurde in den einzelnen Abteilungen mit Aufmärschen und Reden begangen. Das Werksgasthaus öffnete am Abend seine Türen für die Belegschaft des Hochofenbetriebs. Andere Abteilungen feierten in verschiedenen Gasthäusern.[37]

Im Außenbereich des Gebäudes errichtete die GHH ein Denkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Unternehmensangehörigen. Das Mahnmal wurde am 6.5.1934 eingeweiht. Neben Direktor Kellermann hielt der Obmann der „Nationalsozialistischen Betriebszellen Organisation“ (NSBO) Jürgens eine Rede. Schließlich sangen die rund 1.500 versammelten Personen die Nationalhymne und das „Horst-Wessel-Lied“.[38] Auf den ersten Blick erscheint dies wie eine gut inszenierte Propagandafeier, die die Loyalität der GHH zu Vaterland und Partei öffentlich sichtbar machen sollte. Schaut man sich die Zusammenhänge genauer an, zeigt sich ein differenzierteres Bild.

Die GHH plante schon während des Ersten Weltkrieges, Mitte 1916, den Bau von Denkmälern für die Gefallenen. Zunächst waren zwei Monumente geplant, eins auf Eisenhütte Oberhausen II und eins in der Siedlung Jacobi-Schächte.[39] Die konkreten Planungen für das Mahnmal am Werksgasthaus begannen 1930. Für die Gestaltung wurde ein reichsweiter Künstlerwettbewerb ausgeschrieben. Die Wahl fiel auf den Münchener Bildhauer Professor Fritz Behn (1878-1970).[40] Aus der Planung der Einweihungsfeier am 6. Mai 1934 wird der Versuch der Verantwortlichen deutlich, sich der spezifisch nationalsozialistischen Fest- und Aufmarschkultur zumindest zum Teil zu entziehen. In einer internen Korrespondenz ordnete Direktor Kellermann zunächst an, nur Angehörige des Unternehmens zur Feier einzuladen und Behörden und Parteiorganisationen nicht dazu zu bitten. Er formulierte Bedenken, dass, sobald Politiker und Vertreter der Nationalsozialistischen Betriebszellen Organisationen eingeladen würden, auch die SA, die Hitler-Jugend, der Stahlhelm usw. Vertreter entsenden würden und so der Charakter der Gedenkfeier verloren ginge.[41] Hinter dieser Zurückhaltung gegen die Beteiligung der NS-Organisationen stand Paul Reusch, der Kellermann die Planung der Einweihungsfeier bis ins kleinste Detail diktierte. Dass schließlich doch zumindest die NSBO eine tragende Rolle bei der Veranstaltung spielte, erweckt den Eindruck einer Kompromisslösung, die einen drohenden Eklat mit lokalen Parteifunktionären gerade noch verhinderte.[42] Damit unterstrich die Einweihungsfeier des Ehrenmals am Werksgasthaus die ambivalente Haltung der GHH gegenüber den Nationalsozialisten: Einerseits teilte man die nationale Gesinnung und die Glorifizierung der Toten des Ersten Weltkriegs, andererseits hielt man eine gewisse Distanz zu den Ritualen der Nationalsozialisten.

Baulich wurden in den 1930er Jahren, also nach rund 20 Jahren Betrieb, die ersten Instandsetzungen notwendig. Zum Teil waren sie wohl auf normalen Verschleiß, zum Teil aber auch auf gewachsene Ansprüche zurückzuführen. So erhielten die Fremdenzimmer in den oberen Etagen um 1930 eingebaute Baderäume.[43] Zur Heizung wurde eine Leitung für Abwärme aus dem Walzwerk Oberhausen gelegt.[44] Außerdem erhielt das Werksgasthaus eine Klimaanlage, die allerdings zunächst nicht benutzt werden konnte, weil der Luftzug Generaldirektor Paul Reusch missfiel.[45] Die anderen Maßnahmen betrafen vor allem die Erneuerung von Anstrichen, Holzvertäfelungen und Ähnlichem.[46]

6. Kriegsschäden

Die ersten Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges zeigten sich bereits 1940, als die Zäune um das Gelände demontiert werden mussten, um das Metall für die Rüstungsindustrie zu recyceln.[47] Im weiteren Verlauf des Krieges wurde dem Werksgasthaus seine Lage zum Verhängnis. Unmittelbar neben dem Kasinogebäude erstreckten sich die Werksanlagen der GHH, die ein wichtiges Ziel alliierter Bomber bildeten. Das konnte das Werksgasthaus nicht unbeschadet überstehen. Im weiteren Schicksal des Werksgasthauses spiegeln sich die typischen Wirren der letzten Kriegstage und der Nachkriegszeit. Gemessen an der Menge überlieferter Dokumente scheinen die Verluste an Lebensmitteln, Wein, Schnaps, Zigarren, Geschirr und Möbeln schwerer gewogen zu haben als die Schäden durch Bomben. Ein mehrseitiges Dokument listet sämtliche Verluste auf. So wurde ein Bestand an Wein und Spirituosen zum Beispiel von deutschen Soldaten requiriert, andere „Plünderungen“ wurden den ehemaligen Zwangsarbeitern zugeschrieben.[48] Gleich nach Kriegsende wurden die schlimmsten Schäden am Gebäude beseitigt, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen.[49]

1946 wurden im Werksgasthaus zunächst englische Soldaten einquartiert.[50] Ein Versuch, das Gebäude zur vorübergehenden Unterbringung von sudentendeutschen Arbeitern zu nutzen, blieb indes erfolglos.[51] Nach dem Abzug der Soldaten nahm die GHH auf Bitte der Militärregierung die „Jugend-Vereinigung Oberhausen“ im Werksgasthaus auf.[52] Das zeigt, dass im zerstörten Oberhausen Mangel an Räumlichkeiten herrschte, weshalb die GHH ihre Säle auch an andere Gruppen vermietete. Im großen Saal des Werksgasthauses fanden 1947 unter anderem eine Turnmeisterschaft, ein neuapostolischer Gottesdienst, ein Boxkampf und eine Versammlung der KPD statt.[53]

7. Unter neuer Leitung

Nach dem Zweiten Weltkrieg ordneten die Alliierten die Schwerindustrie des Ruhrgebiets neu. In den deutschen Großkonzernen sahen sie die gesellschaftliche Basis und bereitwillige Unterstützer der nationalsozialistischen Machtübernahme. Um die Konzentration ökonomischer Macht in wenigen Händen zu brechen, wurden die alten Konzerne in einzelne Gesellschaften aufgespalten. Durch die sogenannte Entflechtung kamen die Hochöfen und Stahlwerke der GHH zur neugegründeten Hüttenwerk Oberhausen AG (HOAG). Damit wechselte auch das Werksgasthaus an der Essener Straße den Besitzer.

In einer zentralen gesellschaftlichen Frage erscheinen HOAG und GHH wie Gegenpole. Bei der HOAG wurde mit Arbeitsdirektor Karl Strohmenger ein Gewerkschafter zur führenden Persönlichkeit. Strohmenger trieb bei der HOAG die Montanmitbestimmung voran. Sein „Gegenspieler“ bei der GHH in Sterkrade wurde Hermann Reusch (1896-1971), Sohn und Nachfolger von Paul Reusch. Hermann Reusch kämpfte vergeblich erst gegen die Entflechtung des GHH-Konzerns dann gegen die Montanmitbestimmung.[54]

Die Nutzung des Werksgasthauses durch den Betriebsrat zeigt exemplarisch, welchen Stand die Arbeitnehmervertretung bei der HOAG im Gegensatz zu GHH hatte. Dass im Saal des Werksgasthauses Betriebsversammlungen abgehalten wurden, erscheint im Vergleich zur früheren Bedeutung des Gebäudes schon auffallend. Im Februar 1951 aber wurde das frühere Beamten-Kasino Ort einer symbolträchtigeren Veranstaltung. Nach dem Tode des Gewerkschafters und Architekten der Mitbestimmung Hans Böckler (1875-1951) wurde im großen Saal an Stelle der Belegschaftsversammlung eine Trauerfeier für den „Arbeiterführer“ abgehalten. Im Vorjahr hatte Hans Böckler noch eine Presskonferenz im Oberhausener Werksgasthaus gegeben.[55]

Dekoration des großen Saales für die Karnevalsfeier, 1935. (LVR-Industriemuseum)

Deutlich wird der Bedeutungswandel des Gebäudes auch daran, dass 1953 die Büros der Betriebskrankenkasse im Werksgasthaus untergebracht wurden. So fand eine Einrichtung der betrieblichen Sozialfürsorge Eingang in das früher exklusive Kasinogebäude.[56]

Über die offiziellen Veranstaltungen hinaus wurde das Werksgasthaus zum Ort vieler Freizeitaktivitäten der Belegschaft. An erster Stelle stehen hier die Wunschkonzerte des Werksorchesters und die Auftritte des Sängerbundes.[57] Außerdem sah der große Saal Vorstellungen der Bühnengruppe der HOAG, Tanzabende und Karnevalsfeiern für die Belegschaft sowie Betriebsfeiern anlässlich von Jubiläen einzelner Abteilungen oder Freizeitgruppen.[58] Die bedeutendsten Veranstaltungen im großen Saal des Werksgasthauses blieben jedoch die alljährlichen Jubilarfeiern.[59]

Das Werksgasthaus öffnete sich nicht nur der Belegschaft, sondern auch der gesamten Stadtgesellschaft. Noch immer fehlte ein ausreichend großer öffentlicher Veranstaltungssaal – die heutige Luise-Albertz-Halle wurde erst 1962 gebaut. So diente der Saal des Gasthauses auch als Bühne für Theatervorstellungen und andere öffentliche Veranstaltungen. Zum Beispiel gastierten die Ruhrfestspiele mit einer Aufführung von „Nathan der Weise“ oder der „Negerbassist“ Kenneth Spencer (1913-1964) mit einem Wohltätigkeitskonzert zu Gunsten des Roten Kreuzes.[60]

Bauarbeiten an der Fassade, 1953, Foto: Ruth Gläser. (Stadtarchiv Oberhausen)

Auch baulich wurden das Werksgasthaus und die Umgebung diesen Zwecken angepasst. Um Großveranstaltungen und Konzerte besser ausrichten zu können, wurde der Saal umgestaltet. Die Decke wurde dazu zwei Meter abgesenkt und mit Akustik-Platten verkleidet. Die Wände erhielten einen schallschluckenden Putz und wurden bis zu einer gewissen Höhe mit „afrikanischem Birnbaum-Holz“ verkleidet.[61] Im Außenbereich erhielt das Gasthaus einen Park mit Rosengarten, Terrarium für Reptilien und Teich.[62] Der Park diente regelmäßig als Spielort für Konzerte des Werksorchesters für die Belegschaft.[63] Als allerdings ab 1957 der neue Hochofen A gebaut wurde, musste das Werksgasthaus einen großen Teil der Parkfläche an die Eisenhütte Oberhausen II abtreten.[64]

Die größte Veränderung dürfte jedoch die Nutzung des großen Saales für das tägliche Mittagessen der Belegschaftsmitglieder sein. Das Angebot des Werksgasthauses richtete sich ab den 1950er Jahren ausdrücklich an alle Angestellten „vom Bürolehrling bis zum Vorstandsmitglied“. Das Essen kostete nun nur noch 1 DM.[65] In den 1920er Jahren hatte der Preis für ein Abonnenten-Mittagessen zum Beispiel bei 7 Mark gelegen.[66]

Werksgasthaus während des Baus des Hochofens A, 1958. (Historischer Verein Oberhausen-Ost)

Neben den vielen Veranstaltungen für die Belegschaft behielt das Werksgasthaus jedoch seine Bedeutung für die Unternehmensführung. Am deutlichsten wird dies an den jährlichen Hauptversammlungen, an denen viele prominente Vertreter der Schwerindustrie teilnahmen.[67] Außerdem blieb das Werksgasthaus der Ort für die Bewirtung wichtiger Gäste des Unternehmens. Im Anschluss an eine Besichtigung der Werksanlagen bot es das passende Ambiente für Gespräche und geschäftliche Verhandlungen. Hier spiegelt sich wiederum die allgemeine historische Entwicklung wider. So kamen zum Beispiel Vertreter nunmehr unabhängiger ehemaliger europäischer Kolonien nach Europa, um geschäftliche Kontakte zu knüpfen und die Industrialisierung ihrer Länder zu fördern. So berichtet die Werkszeitschrift „Echo der Arbeit“ etwa über den Besuch von Königen der Ashanti aus Ghana.[68]

Zum Ende der 1960er Jahre erlebte das Werksgasthaus einen zunehmenden Bedeutungsverlust. Der Prozess begann mit der Verlegung der Hauptversammlungen von der Essener Straße in die neue Oberhausener Stadthalle ab dem Jahr 1963.[69] Anschließend wanderten auch die Großveranstaltungen von der und für die Belegschaft in der Stadthalle ab. Am Ende des Jahrzehnts wurden sowohl die Jubilarehrungen als auch die Belegschaftsversammlungen in den städtischen Sälen abgehalten.[70] Auch kleinere Zusammenkünfte, wie die der Schwerbehinderten, fanden nicht mehr notwendigerweise im großen Saal an der Essener Straße statt.[71] Selbst die Karnevalisten von Grün-Weiß HOAG trafen sich in der Stadthalle.[72]

8. Thyssen Niederrhein

Ende der 1960er Jahre wurden die ersten Anzeichen der Krise der Eisen- und Stahlindustrie des Ruhrgebiets deutlich. Im Zuge dieser Krise vollzog sich ein umfangreicher Konzentrationsprozess, in dessen Verlauf auch die Hüttenwerke Oberhausen AG in einen Großkonzern eingegliedert wurden. Der Prozess begann mit der Übernahme der Aktienmehrheit durch die August-Thyssen-Hütte 1968[73]. Im folgenden Jahr sah das Werksgasthaus noch einmal eine Hauptversammlung der Aktionäre. Möglichweise genügte der Saal des Werksgasthauses wieder, weil mit dem Engagement Thyssens die Zahl der individuellen Anteilseigner zurückgegangen war. Bei dieser Hauptversammlung im Werksgasthaus fiel der Beschluss zur vollständigen Übernahme der HOAG in den Thyssen-Konzern[74]. 1971 wurde die HOAG mit einer anderen Thyssen-Tochter der Niederrheinischen Hütte zur Thyssen Niederrhein AG verschmolzen[75].

Delegation aus Ghana, 1959. (Sammlung Ursula Vermeltfoort, Eindhoven Niederlande)

Mit der Übernahme setzte sich der Bedeutungsverlust des Werksgasthauses fort. Nach der Eingliederung in den Thyssen-Konzern wurden die zentralen Entscheidungen nicht mehr an der Essener Straße getroffen, so dass das Werksgasthaus nicht mehr die erste Adresse für Aktionärsversammlungen oder Geschäftsverhandlungen war. In Konsequenz daraus wurde das Werksgasthaus im Jahr 1970 umgebaut[76]. Nach Entwurf durch den Essener Architekten Arthur Zilges erfolgte eine umfangreiche Umgestaltung der historischen Räume. Nach dreimonatigem Umbau wurde aus dem großen Saal eine Selbstbedienungskantine. In den Saal wurde eine Zwischendecke eingezogen, an den Seiten wurden Essensausgabe, Getränkeautomaten und ein Transportband für gebrauchtes Geschirr untergebracht. Die Werkszeitschrift berichtete: „Durch eine bessere räumliche Aufteilung des großen Saals sind 260 Sitzplätze geschaffen worden“. Tatsächlich wurden die Tische wohl einfach nur enger aufgestellt[77].

Mit bis zu 1.200 Mahlzeiten pro Tag war das Werksgasthaus nun vor allem Großkantine[78]. Für andere Veranstaltungen war das Gebäude nicht mehr geeignet, was sich beispielhaft am Werksorchester zeigt. Hatte es in den 1960er Jahren noch regelmäßig große Konzerte der werkseigenen Musiker im großen Saal gegeben, konnten sie jetzt lediglich einige Nebenräume für Proben nutzen. Große Auftritte blieben dem Orchester versagt, da es die Saalmiete für die Stadthalle nicht aufbringen konnte[79].

9. Strukturwandel

Auch nach der Übernahme durch Thyssen setzte sich der Niedergang der Oberhausener Hüttenwerke fort. Anfang der 1990er Jahre war ein Großteil der Werksanlagen stillgelegt. Damit stand die Stadt Oberhausen vor der Herausforderung, eine neue Nutzung für das frei gewordene Gelände des Hüttenwerks zu finden und gleichzeitig den gravierenden Folgen der Deindustrialisierung für den Arbeitsmarkt zu begegnen.

Auf dem ehemaligen Werksgelände entstand zwischen 1994 und 1996 die Neue Mitte Oberhausen mit dem überregional bekannten Freizeit- und Einkaufszentrum CentrO. Die Stadt verfolgte allerdings den Anspruch eines nachhaltigen Stadtentwicklungskonzepts, das mehr als eine Shopping-Mall umfassen sollte. Als Standort für kleine und mittlere Unternehmen im Dienstleistungs- und Technologiesektor nahm das Werksgasthaus eine zentrale Rolle in diesem Konzept ein[80].

Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Emscher Park (IBA) plante die Stadt Oberhausen die Gründung des Technologiezentrums Umweltschutz (TZU). Für diese Umnutzung wurde nach Entwurf der französischen Architekten Reich und Robert in Zusammenarbeit mit dem Oberhausener Büro Dratz & Dratz nicht nur das historische Werksgasthaus saniert, sondern auch mehrere Neubauten errichtet[81]. Das TZU umfasst heute drei Gebäude mit rund 15.000 Quadratmetern Büro- und Veranstaltungsfläche, davon 3.000 Quadratmeter im historischen Werksgasthaus. Zurzeit sind dort über 50 Unternehmen angesiedelt[82].

Die 100-jährige Geschichte dieses Industriedenkmals spiegelt die wechselvollen historischen und gesellschaftlichen Entwicklungen wider. Ursprünglich gebaut für die oberen Etagen und bedeutenden Gäste eines der größten Konzerne der Schwerindustrie, manifestieren sich in der Nutzung des Werksgasthauses die politischen und sozialen Umbrüche – über den Propagandabetrieb der NS-Zeit und den hoffnungsvollen Aufschwung in der Zeit von Wirtschaftswunder und Montanmitbestimmung bis zum Niedergang der Stahlindustrie in Oberhausen. Schließlich aber wurde das alte Kasino zu einem positiven Beispiel für Strukturwandel und für verantwortungsvollen Umgang mit einem besonderen Denkmal. Heute liegt dieses industrielle Schmuckstück an einer der meist befahren Kreuzungen Oberhausens und neben einer der meist besuchten Shopping-Malls des Landes. Es bildet den Auftakt der „Allee der Industriekultur“. So steht zu hoffen, dass der ästhetische und historische Wert dieses Bauwerks in das allgemeine Bewusstsein vordringt.

Quellen

Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln (RWWA)

Werksgasthaus 1912, 130-3001012/12a

Werksgasthaus 1913-1916, 130-3001012/13

Ökonom Fabricius. Werksgasthaus, 1913 – 1933, 130-3001012/76

Krieger-Ehrenmal am Werksgasthaus, 1918 – 1934, 130-400109/13

Werksgasthaus. Allgemeine Angelegenheiten. Band II, 1929 – 1930, 130-400109/53

Werksgasthaus-Umbau, 1937 – 1941, 130-400109/125

Literatur

Kursiv = Kurzzitierweise

_ Bähr_, Johannes, GHH und M.A.N. in der Weimarer Republik, im Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit (1920-1960), in: Bähr/Banken/Flemming, S. 231-371.

_ Banken_, Ralf, Die Gutehoffnungshütte: Vom Eisenwerk zum Konzern (1758-1920), in: Bähr/Banken/Flemming, S. 15-131.

_ Bähr_, Johannes/Banken, Ralf/Flemming, Thomas, Die MAN. Eine deutsche Industriegeschichte, 3., aktualisierte Auflage, München 2010.

_ Bruch_, Claudia, Lagergebäude Gutehoffnungshütte Oberhausen, München 2002.

_ Dellwig_, Magnus/Richter, Ernst-Joachim, Wirtschaft im Wandel. Oberhausen 1960–2010, in: Dellwig, Magnus/Langer, Peter (Hg.), Oberhausen. Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet, Band 4, Münster 2012, S. 53-139, 667-668.

_ Kawohl_, Helmut, „Schneider Wibbel“ zur Eröffnung. Vor 100 Jahren wurde das ehemalige Werksgasthaus der Gutehoffnungshütte gebaut, in: Jahrbuch Oberhausen 2013, Oberhausen 2012, S. 33-37.

_ Langer_, Peter, Macht und Verantwortung. Der Ruhrbaron Paul Reusch, Essen 2012.

_ Langer_, Peter, Die Nationalsozialistische Herrschaft. Oberhausen zwischen 1933 und 1939, in: Dellwig, Magnus/Langer, Peter (Hg.), Oberhausen. Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet, Band 3, Münster 2012, S. 145-310, 448-458.

_ Reif_, Heinz, Die verspätete Stadt. Industrialisierung, städtischer Raum und Politik in Oberhausen 1846–1929, 2 Bände, Köln [u.a.] 1992.

Umbau des großen Saales zur Kantine, 1970, Foto: Ruth Gläser. (Stadtarchiv Oberhausen)

- 1: as ehemalige Werksgasthaus der Gutehoffnungshütte (GHH) ist Bestandteil eines Ensembles historischer Gebäude in der Neuen Mitte Oberhausen, die früher zu einem der größten Hüttenwerke des Ruhrgebiets gehörten. Als Teil des Technologiezentrum Umweltschutz hat das Werksgasthaus eine nachindustrielle Folgenutzung erfahren.

- 2: u diesem Ensemble erhaltener Gebäude zählen außerdem die Hauptverwaltungsgebäude I und II (1875), das Hauptlagerhaus von Peter-Behrens (1868-1940) samt Hauptverwaltung III (1925), der Wasserturm (1897), die Turbinenhalle und das Werkstor der Eisenhütte Oberhausen II (1909 und 1930), der Gasometer (1929), das Pförtnerhaus von Zeche Oberhausen (1911/1912) sowie die Beamtensiedlung Grafenbusch (1910-1923).

- 3: ie Eisen- und Stahlerzeugung wurde ab 1835 an einen neuen Standort an der Emscher angesiedelt. Auf das erste Puddel- und Walzwerk – die alte Walz – folgten die Eisenhütten Oberhausen I und II (1855 und 1907), das Stahl- und Walzwerk Neu-Oberhausen (1901) sowie viele weitere Werksanlagen. Im Jahr 1873 fielen zwei richtungsweisende Entscheidungen: Die alte Hüttengewerkschaft Jacobi, Haniel und Huyssen wurde in den Gutehoffnungshütte Actienverein umgewandelt, die Zentrale des Unternehmens von Sterkrade (heute Stadt Oberhausen) zum Hüttenwerk an der Emscher in Alt-Oberhausen umgesiedelt. Die Gemeinde Oberhausen war erst elf Jahre zuvor überhaupt gebildet worden. So entstanden in der aufstrebenden Gemeinde die zentralen Verwaltungsgebäude eines expandierenden Konzerns.

- 4: ach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einschneidenden Veränderungen. Durch die Entflechtungspolitik der Alliierten wurden aus dem alten Konzern drei getrennte Unternehmen: Bergbau-AG Neue Hoffnung (Zechen), Hüttenwerk Oberhausen AG (Hochöfen und Stahlwerke in Oberhausen) und Gutehoffnungshütte (Maschinen- und Stahlbau in Sterkrade).

- 5: Dellwig/Richter, S. 124.

- 6: Oberbaurat Weigle und Söhne: Neubau Werksgasthaus der Gutehoffnungshütte A.V. Oberhausen/Rhld., Stuttgart September 1914, S. 1, Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln RWWA 130-400109/52.

- 7: Kawohl, S. 33-34.

- 8: Oberbaurat Weigle und Söhne: Neubau Werksgasthaus der Gutehoffnungshütte A.V. Oberhausen/Rhld., Stuttgart September 1914, S. 1, RWWA 130-400109/52.

- 9: Oberbaurat Weigle und Söhne: Verwendung von eisernen I Trägern zum Neubau des Werksgasthauses der Gutehoffnungshütte in Oberhausen/Rhld., 27.10.1914, RWWA 130-400109/52.

- 10: Vertrag über die Ausführung der Eisenkonstruktion zum Neubau eines Beamtengesellschaftshauses der Gutehoffnungshütte A.V., 8./.9.4.1913, RWWA 130-3001012/12a.

- 11: Bruch, S. 15-16.

- 12: Aktiengesellschaft für Eisen- Industrie und Brückenbau vormals Johann Caspar Harkort, Duisburg, Kostenvoranschlag, 31.3.1913, RWWA 130-3001012/12a.

- 13: Kawohl, S. 33.

- 14: Niederrheinische Arbeiter-Zeitung, 7.11.1913, RWWA 130-3001012/13.

- 15: Kawohl, S. 33

- 16: Vertrag zwischen der Gutehoffnungshütte und dem Oeconomen Victor Fabritius, 12.10.1921, RWWA 130-3001012/76.

- 17: Reif, S. 332.

- 18: Schönheitsreparaturen des Werksgasthauses, 5.5.1937, RWWA 130-400109/125.

- 19: Vertrag zwischen der Gutehoffnungshütte und dem Oeconomen Victor Fabritius, 12.10.1921, RWWA 130-3001012/76; GHH an Bonner Bürgerverein A.-G., Empfehlungsschreiben für den Oeconomen Victor Fabricius, 28.3.1933, RWWA 130-3001012/76.

- 20: An Fabritius, 24.5.1924, RWWA 130-3001012/76.

- 21: Bericht über den geplanten Umbau des alten Vereinshaus-Saales, o.D., wohl 1922, RWWA 130-3001012/76.

- 22: Fabritius an Schüring, 25.3.1923, RWWA 130-3001012/76.

- 23: Aktenvermerk, Abt. G, 6.9.1930, RWWA 130-400109/53.

- 24: Auszug aus dem Jahresbericht der Abt. G, o.D., wohl 1930, RWWA 130-400109/53.

- 25: Langer, Macht, S. 514.

- 26: Bekanntmachung „Vortrag mit Lichtbildern. An den Städten alter Kultur (Neapel, Vesuv und Pompeji), 9.5.1924; Handzettel „Konzert. Dienstag den 17. Juni 1924“; Bekanntmachung „Experimentalvortrag Bildfunk und elektrisches Fernsehen“, 11.10.1926, RWWA 130-301012/17.

- 27: Reif, S. 272-273.

- 28: Schüring an Polizeimajor Königs, 3.12.1930; Schüring an VDI Mülheim, 17.10.1930, RWWA 130-400109/53.

- 29: Kalthoff Abt. G an Betriebsdirekt O. Schmidt Eisenhütte Oberhausen, 27.9.1924, RWWA 130-400109/52.

- 30: Martha Grillo an Schüring, 12.3.1930, RWWA 130-400109/53.

- 31: Greta Merker an Kalthoff, 18.1.1926, RWWA 130-400109/52.

- 32: Langer, Macht, S. 740-743.

- 33: Langer, Nationalsozialistische Herrschaft, S. 252-253.

- 34: Werkszeitung der Gutehoffnungshütte 11 (1935), Nr. 1, S. 2-17.

- 35: Werkszeitung der Gutehoffnungshütte 1 (1925), Nr. 17, S. 7.

- 36: Werkszeitung der Gutehoffnungshütte 11 (1935), Nr. 1, S. 2.

- 37: Werkszeitung der Gutehoffnungshütte 13 (1937), Nr. 11, S. 3-9.

- 38: Werkspolizei an Schüring, 3.5.1934; Bericht über die Enthüllung des Ehrenmals der Gutehoffnungshütte für die Gefallenen des Weltkrieges am 6.5.1934, RWWA 130-400109/13.

- 39: Reusch an Prof. Hugo Leven, Königliche Zeichenakademie Hanau, 14.6.1918; Woltman an Hardung, 14.6.1918, RWWA 130-400109/13.

- 40: Wettbewerbsprogramm zur Herstellung eines Ehrenmals für die Gefallenen der Gutehoffnungshütte, 17.1.1930; Aktenvermerk, 18.1.1934, über Vergütung für Prof. Fritz Behn, München, RWWA 130-400109/13. Das Ehrenmal war eine sieben Meter hohe Skulptur aus Ziegeln in Form eines Adlers. Es überstand den Zweiten Weltkrieg, wurde aber in den 1970er Jahren abgebrochen, da die Leitung der HOAG es für baufällig hielt. Kawohl, S. 36-37.

- 41: Aktenvermerk von Hermann Kellermann, 20.4.1934, RWWA 130-400109/13.

- 42: Langer, Macht, S. 634-635.

- 43: Auszug aus dem Jahresbericht der Abt. G, o.D., wohl 1930, RWWA 130-400109/53.

- 44: Schüring an Hochbauabteilung, 23.9.1938, RWWA 130-400109/125.

- 45: Schüring an Plochmann (MAN), 15.2.1939, RWWA 130-400109/125.

- 46: Kostenvoranschlag Instandsetzungsarbeiten Werksgasthaus, 18.5.1937, RWWA 130-400109/125.

- 47: An Schüring Abt. G, 7.5.1940; Schüring an Hilbert (Wohnungsverwaltung der GHH), 30.4.1940; Der Neue Tag (Ruhrwacht): „Beseitigung aller eisernen Einfriedungen“, 27.4.1940, RWWA 130-400109/125.

- 48: Aufstellung über die im Werksgasthaus durch Plünderungen entwendeten Lebensmittel, Weine, Spirituosen, Möbel, Wäsche, Teppiche, Silber, Kücheneinrichtungen, Porzellan, Glas usw., o.D.; Notiz über verlorene Fässer 17.8.1948, RWWA 130-400109/313.

- 49: GHH an Oberbürgermeister, 4.6.1945, RWWA 130-400109/313.

- 50: Hilbert und Heinrichs (GHH) an Oberstadtdirektor der Stadt Oberhausen, 19.3.1946, RWWA 130-400109/313.

- 51: Hilbert und Frank (GHH) an Colonel Cowgill (Besatzungsbehörde), 30.8.1946, RWWA 130-400109/313.

- 52: Aktenvermerk Werksgasthaus/Jugendvereinigung, 27.6.1947, RWWA 130-400109/313.

- 53: „Ringfrei“ 1921 Oberhausen an GHH, 25.2.1947; Neuapostolische Kirchengemeinschaft Oberhausen an GHH, 18.2.1947; Stadtverband für Leibesübungen Fachschaft Turnen an Jung (GHH), 14.2.1947; KPD Kreisleitung Oberhausen an GHH, 6.2.1947, RWWA 130-400109/313.

- 54: Bähr, S. 341-348.

- 55: Der Steuermann ging von uns, in: Echo der Arbeit 2 (1951), H. 5, S. 2-7.

- 56: Echo der Arbeit 4 (1953), H. 17, S. 212-213.

- 57: Echo der Arbeit 2 (1951), H. 4, S. 10; H. 11, S. 10.

- 58: Echo der Arbeit 2 (1951), H. 3, S.5, 11; H. 11, S. 10; Echo der Arbeit 3 (1952), H. 9, S. 101; Hüttenwerker stellten sich vor, in: Echo der Arbeit 10 (1959), H. 17, S. 200.

- 59: Echo der Arbeit 2 (1951), H. 1, S. 4.

- 60: Echo der Arbeit 5 (1954), H. 12, S. 142; Echo der Arbeit 7 (1956), H. 8, S. 87.

- 61: Ein Saal gibt seine Visitenkarte ab, in: Echo der Arbeit 4 (1953), H. 1, S. 11.

- 62: Schenz, Zwischen Hochofen und Schlackenberg. Werkgasthaus bekam einen Spiegel, in: Echo der Arbeit 3 (1952), H. 12, S. 135.

- 63: Echo der Arbeit 6 (1955), H. 14, S. 157-159.

- 64: Echo der Arbeit 8 (1957), H. 17, S. 203; Echo der Arbeit 9 (1958), H. 13, S. 147.

- 65: ie größte Veränderung dürfte jedoch die Nutzung des großen Saales für das tägliche Mittagessen der Belegschaftsmitglieder sein. Das Angebot des Werksgasthauses richtete sich ab den 1950er Jahren ausdrücklich an alle Angestellten „vom Bürolehrling bis zum Vorstandsmitglied“. Das Essen kostete nun nur noch 1 DM.

- 66: Aushang im Werksgasthaus, 29.9.1921, RWWA 130-3001012-75-2.

- 67: Echo der Arbeit 2 (1951), H. 15, S. 6-10.

- 68: Schwarze Könige staunten, in: Echo der Arbeit 11 (1960), H. 11, S. 128.

- 69: Echo der Arbeit 14 (1963), H. 2, S. 26-30.

- 70: um Ende der 1960er Jahre erlebte das Werksgasthaus einen zunehmenden Bedeutungsverlust. Der Prozess begann mit der Verlegung der Hauptversammlungen von der Essener Straße in die neue Oberhausener Stadthalle ab dem Jahr 1963.

- 71: um Ende der 1960er Jahre erlebte das Werksgasthaus einen zunehmenden Bedeutungsverlust. Der Prozess begann mit der Verlegung der Hauptversammlungen von der Essener Straße in die neue Oberhausener Stadthalle ab dem Jahr 1963.

- 72: Echo der Arbeit 17 (1966/67), Weihnachtsausgabe 1966, S. 31.

- 73: Dellwig/Richter, S. 73.

- 74: Echo der Arbeit (1969/70), Juni 1969, S. 25.

- 75: Dellwig, Wirtschaft im Wandel, S. 73.

- 76: Echo der Arbeit (1970), April, S. 30.

- 77: Jeden Tag mehr Gäste, in: Echo der Arbeit (1970), September, S. 6-8, Zitat S. 7.

- 78: Echo der Arbeit 5/1973, S. 10-11.

- 79: Werksorchester – zu eigener und anderer Freude da, in: Echo der Arbeit 9-10/1972, S. 24-29.

- 80: Dellwig/Richter, S. 104-109.

- 81: Kawohl, S. 37.

- 82: TZU Management GmbH: Geschichte des TZU https://www.tzu.de/geschichte 2018-11-12.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Sobanski, Daniel, Das Werksgasthaus der Gutehoffnungshütte in Oberhausen, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/das-werksgasthaus-der-gutehoffnungshuette-in-oberhausen/DE-2086/lido/5f61bef827fcf7.96090359 (abgerufen am 09.05.2024)