Zu den Kapiteln

1. Einleitung

Im Mai 1940 wurde Köln erstmals Ziel eines britischen Luftangriffs. Weitere Luftangriffe folgten, die sich ab 1941 zu Flächenbombardements ausweiteten und am 30.5.1942 zu dem furchtbaren „1.000-Bomber-Angriff“ mit 1.047 englischen Bombern auf Köln führte, der die Kölner Innenstadt in Schutt und Asche legte und 45.000 Menschen obdachlos machte. Bis März 1945 hatte die Kölner Bevölkerung insgesamt 1.122 Fliegeralarme zu erdulden, wobei mindestens 20.000 Zivilpersonen starben. Infolge der Bombenangriffe mussten viele ihre Heimatstadt verlassen, sodass im Dezember 1944 in Köln nur noch 178.000 Menschen von ehemals 770.000 lebten.

Seit Anfang Oktober 1940 waren auch auf Höhenhaus und das benachbarte Dünnwald Bomben gefallen und hatten Verletzte und Todesopfer gefordert. Am 8.5.1944 starben durch eine Luftmine auf der Leuchterstraße fünf Dünnwalder. In den Monaten Juli bis September 1944 und besonders am 20. und 30.10.1944 gab es weitere schwere Luftangriffe mit Toten. Höhenhauser Zeitzeugen berichteten von - offiziell nicht nachweisbaren - Tieffliegern, die auf Menschen, sogar auf spielende Kinder geschossen haben sollen. Nach einer kurzen Beruhigung um die Jahreswende 1944/1945 entbrannten in den ersten Monaten des Jahres 1945 Artillerieschlachten in Höhenhaus. Auf der Berliner- und der Leuchterstraße entstanden größere Schäden und Verluste, wobei zehn Personen starben. In den Gärten der Höhenhauser Finnenhaussiedlung landete ein englischer Pilot, dessen Flugzeug von der deutschen Abwehr abgeschossen worden war. Das Sterbebuch von St. Johann Baptist verzeichnet unter dem 3. Januar, dem 8. und dem 14.4.1945 acht Höhenhauser, die durch Fliegerangriffe ums Leben kamen. Besonders tragisch war der Tod von drei Jungen im Alter zwischen sechs und neun Jahren, die am 6.5.1945 tödlich verunglückten, weil sie mit einer gefundenen Panzerfaust gespielt hatten. Am 13. und 14.3.1945 lag der Ort im Bereich der letzten Artilleriekämpfe. Panzerwagen durchfuhren die schmalen unbefestigten Wege. Die letzten deutschen Soldaten mussten am 10. April den Rückzug antreten. Ihnen folgte der Volkssturm, der zum sinnlosen Aufbau von Panzersperren und zum Ausheben von Verteidigungsgräben aufgefordert war. Am 14. April, kurz nach 14.00 Uhr, zogen die ersten Amerikaner in Höhenhaus ein. Noch bis zum 16. April leisteten SS– und HJ–Kampftruppen in den umliegenden Waldgebieten Widerstand.

2. Höhenhaus und die Finnenhaussiedlung Neue Heimat

Höhenhaus und Höhenfeld waren bis auf die Höfe Schönrath, Neurath und Rodderhof, der Bergischen Löwenbrauerei, einer Leimfabrik und einer Gastwirtschaft bis zum Ersten Weltkrieg weitgehend unbebaut. Daneben gab es im Weidenbruch etwa fünf und auf der Berliner Straße die „Denglerschen“ Häuser. Während der Jahre 1920 bis 1922 baute das „Carlswerk“ am Emberg die erste Siedlung. Der Emberg-Bebauung folgten 1931/1932 die GAG-Siedlung Neurath, 1931-1934 die „Randsiedlung“ um Birkenacker und Kiefernweg, die „Blumensiedlung“, die „Pastorensiedlung“ und 1937 die „Flusssiedlung“. Die Bevölkerungszahl stieg auf annähernd 7.000 Einwohner. Seit 1934 heißen Höhenhaus und Höhenfeld offiziell „Köln-Höhenhaus“. Mit der Finnenhaussiedlung „Neue Heimat“ und weiteren Bebauungen entwickelte sich, was den dann mit rund 14.000 Einwohnern besiedelten Vorort Höhenhaus ausmachte.

Pfarrkirche St. Johann Baptist, Honschaftsstraße, 1940er Jahre. (Privatbesitz Alfred Kemp, Köln-Höhenhaus)

Überall im Deutschen Reich, wo die Bombenangriffe Häuser und Wohnungen vernichtet und Menschen obdachlos gemacht hatten, begann die nationalsozialistische Reichsführung im Jahre 1943 sogenannte „Kriegswohnungen“ zu bauen. Dafür wurde auf Erlass Adolf Hitlers (1889–1945) das „Deutsche Wohnungshilfswerk“ (DWH) eingerichtet und dem Reichsorganisationsleiter Robert Ley, der gleichzeitig Leiter der Deutschen Arbeitsfront (DAF) war, unterstellt. Das DWH sollte einfache eingeschossige Behelfsbauten in Form von Wochenendhäusern erstellen. Es veranlasste die örtlichen Bürgermeister, Grundstücke für den Siedlungsbau kostenlos zur Verfügung zu stellen. Nach dem ausdrücklichen Willen Hitlers wurde noch im Oktober 1943 mit den Bauten, die bis Ende 1944 fertiggestellt sein sollten, begonnen. Geplant waren mindestens eine Million Häuser. Im Kölner Haus der Gauleitung trat am 26.11.1943 die Führung des „Deutschen Wohnungshilfswerks im Gau Köln-Aachen“ unter Leitung von Gauleiter und Gauwohnungskommissar Josef Grohé zusammen, um über die Vorgaben des DWH im Gau Köln-Aachen zu beraten. Bürgermeister Robert Brandes (1899–1987) führte unter anderem aus, dass viele Kölner Betriebe ihren bombengeschädigten „Gefolgschaftsmitgliedern“ beim Bau der neuen Heime behilflich sein wollten und die Stadt Köln Bauland zur Verfügung gestellt habe. Im März 1944 meldete die nationalsozialistische Tageszeitung „Westdeutscher Beobachter“ 500 im Bau befindliche „Finnenhäuser“ in Köln. Zu diesen zählte auch die Siedlung „Neue Heimat“ in Köln-Höhenhaus, in die schon im Jahre 1943 die ersten Ausgebombten aus Köln eingezogen waren. Dabei hatte das DWH auf ein bestehendes Projekt der im Mai 1940 von der DAF gegründeten „Neue Heimat – Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft“ zurückgegriffen. Diese hatte bald nach ihrer Gründung die Finnenhaussiedlung in Höhenhaus geplant und zur Finanzierung ein Reichsbaudarlehen in Höhe von rund 3,5 Millionen RM aufgenommen. Als Baugebiet stellte die Stadt Köln das Areal zwischen Zeisbusch-, Birken-, Main- und Donauweg zur Verfügung. Baubeginn war vermutlich noch im Jahr 1942. Da zu dieser Zeit viele deutsche Arbeitskräfte zum Kriegsdienst eingezogen waren, bediente sich die mit den Bauarbeiten beauftragte NS-Organisation „Todt“ osteuropäischer Zwangsarbeiter und deutscher KZ-Häftlinge. Die polnischen Staatsbürger Stefan Kwiatkowski (geboren 1922) und Tadeusz Grzelak (geboren 1923), die im Sommer 1995 die Finnenhaussiedlung besuchten, berichteten, dass sie 1942 nach Köln verschleppt wurden und für die „III. SS-Baubrigade“ Zwangsarbeit verrichten mussten, so auch im Herbst 1943 zum Bau der Finnenhaussiedlung in Höhenhaus. Dort entstanden in Fertigbauweise dunkelbraun gefirnisste, doppelwandige, eineinhalbstöckige Holzhäuser. Einige Häuser waren bereits bezugsfertig, als ein durch einen feindlichen Fliegerangriff verursachter Großbrand einige davon sowie Bauteile, die sich auf dem Lager am Lützenkircher Weg befanden, vernichtete. Das vermutliche Herkunftsland des Materials der Häuser sowie der in Schweden und Finnland übliche Baustil erklären den heute gebräuchlichen Namen „Finnenhaussiedlung“. Während der ersten Jahre ihres Bestehens, und für die älteren Bewohner noch heute, hieß sie, abgeleitet vom Namen der Siedlungsgesellschaft, einfach „Neue Heimat“. Erklärungen, die man hier und da in der Literatur findet, aber auch von Bewohnern der Siedlung verbreitet werden, die Holzhäuser seien ein Geschenk Norwegens als Entschädigungsleistung für ein beschädigtes deutsches U-Boot beziehungsweise der finnischen Regierung als Dank für deutsche Hilfe im russisch-finnischen „Winterkrieg“ 1939/1940 gewesen, lassen sich nicht belegen. Mit Wirkung vom 12.8.1954 an änderte die Gesellschaft ihren Namen und firmierte fortan unter „Rheinland – Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Köln“. Am 16.10.1986 ist die Finnenhaussiedlung in die Denkmalliste der Stadt Köln eingetragen worden. Dazu gehören folgende Häuser: Dierather Weg Nummern. 1–19, Höhscheider Weg Nummern. 18–20, Imbacher Weg Nummern 1–9, 2–28, Lippeweg Nummern 40–44 (Steinhäuser), 43–77, 85–95, 46–64, 72–82, Lützenkircher Weg Nummern 51–53, 2–16, 22–48, Mainweg Nummern 86–92, Pattscheider Weg Nummern 1–27, 2–24, Schaberger Weg Nummern 1–12, 2–4, Wipperfelder Weg Nummern 3–9, 2–16, Zeisbuschweg Nummern 40–42. Manche Zeitgenossen sehen die Siedlung heute als echte Attraktion oder bezeichnen sie als „Markenzeichen von Höhenhaus“, andere finden sie „putzig“, wähnen sich in einem „Gratis-Freilichtmuseum“ oder sogar in „Bullerbü“.

Die Vergabe der Häuser in der „Neuen Heimat“, zum Teil noch im Rohbau, erfolgte noch während des Krieges durch die Stadt Köln. Die ausgebombten Familien, die aus allen Stadtteilen kamen, begannen unverzüglich damit, die unfertigen Wohnungen herzurichten, bis große Kölner Firmen, insbesondere „Westwaggon“ (Vereinigte Westdeutsche Waggonfabriken, Köln-Deutz), „Deutz Motoren“ (Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln-Mülheim) und „Radium“ (Radium Gummiwerke, Köln-Dellbrück) die Fertigstellung der Häuser für ihre Werksangehörigen in die Hand nahmen. Nun galt es, sich in der neuen Umgebung den Mangelerscheinungen des Krieges zu stellen. Nicht nur Möbel und Hausrat fehlten, auch die Versorgungslage war kritisch. Alle Lebensmittel unterlagen der Rationierung und konnten nur auf Lebensmittelkarten bezogen werden. Die ständigen Bombardierungen einerseits, aber auch die schlechte Ernährungslage veranlassten die NSDAP-Kreisleitung in Köln-Mülheim, alle „unproduktiven“ Bevölkerungsgruppen zu evakuieren. Im September 1944 gab sie bekannt, dass alle Einwohner unter 14 und über 60 Jahre keine Lebensmittelkarten mehr erhalten und dass sie zwangsweise umgesiedelt werden sollten, um die restliche, arbeitsfähige Bevölkerung versorgen zu können. Die Betroffenen hatten sich an Sammelstellen einzufinden. Wer dem Aufruf nicht folge, werde mit „Flammenwerfern aus Kellern und Höhlen hinausgetrieben“, so die Drohung.

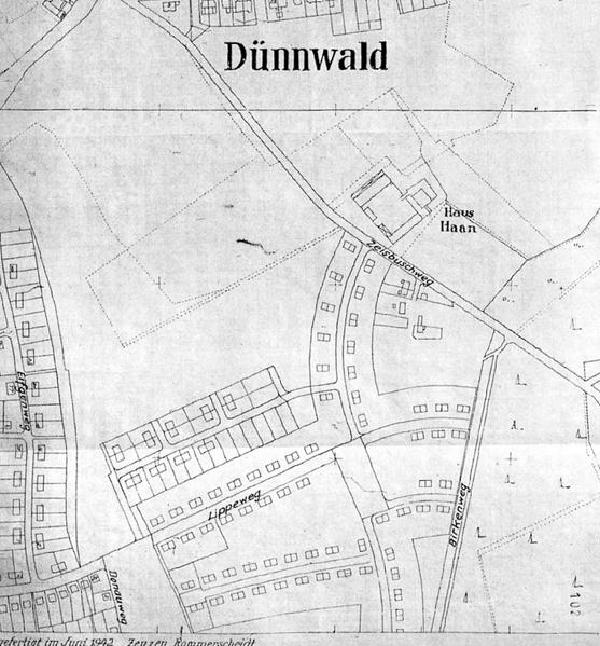

Lageplan Siedlung Neue Heimat, 1942. (Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland)

3. Das Leben in den ersten Nachkriegsjahren

Als am 6.3.1945 amerikanische Truppen in das linksrheinische Köln einmarschierten, trafen sie auf eine Stadt mit nur noch rund 42.000 Einwohnern. „Köln ist heute einer der großen Trümmerhaufen der Welt“, schrieb der von den Amerikanern herausgegebene „Kölnische Kurier“ am 9.4.1945 und machte gleichzeitig die für viele Kölner erleichternde Mitteilung: „Der Dom in Köln steht“. Am 9.3.1945 richteten die Amerikaner eine Militärverwaltung im Allianzhaus, Kaiser-Wilhelm-Ring 2, ein, das den Namen „Rathaus“ erhielt. Ihr Kommandeur war Leutnant Colonel John K. Patterson (geboren 1900). Am 4.5.1945, also noch vor der endgültigen Kapitulation Deutschlands, setzten sie den von den Nationalsozialisten verjagten Konrad Adenauer als Kölner Oberbürgermeister wieder ein, der aber, nachdem Köln am 21.6.1945 Teil der britischen Besatzungszone geworden war, schon im Oktober wieder abgesetzt wurde. Stattdessen ernannten die Briten den ehemaligen Zentrumspolitiker Hermann Pünder zum Oberbürgermeister und Wilhelm Suth (1881–1956) zum Oberstadtdirektor. Die erste Kommunalwahl in Köln war am 13.10.1946. In Höhenhaus entfielen auf die CDU 38,7 Prozent, auf die SPD 43,3 Prozent und auf die KPD 15,9 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Kinder in der Neuen Heimat, 1949. (Privatbesitz Willi Spiertz)

Zu Beginn ihrer Tätigkeit sah sich die Kölner Stadtverwaltung vor fast unüberwindliche Probleme gestellt. Zu Tausenden strömten die evakuierten und geflüchteten Kölner in ihre Stadt zurück. Sie mussten ernährt und in Wohnungen untergebracht werden. Die Versorgung mit Strom und Wasser war zusammengebrochen, die Straßen weitgehend unpassierbar. Entschuttung und Wegräumen der Trümmer in der Stadt waren unabdingbare Voraussetzung für einen Wiederaufbau. Hinzu kam die Schwierigkeit, dass sich einige Tausend ehemalige Zwangsarbeiter in der Stadt befanden, die, nun ohne Arbeit, Nahrung und „Arbeitgeber“, halb verhungert zur Selbsthilfe griffen, bis hin zur Ausraubung der einheimischen Bevölkerung. Die Militärregierung ging nur zögerlich gegen die aus ihrer Heimat verschleppten Opfer der nationalsozialistischen Diktatur vor. Ende Mai 1945 begann der Rücktransport der Zwangsarbeiter aus Deutschland. Die Rückbeförderung mache gute Fortschritte, verkündete der „Kölnische Kurier“ am 3.8.1945.

Im Laufe des Jahres 1945 bildeten sich im rechtsrheinischen Köln, das anfangs wegen der unzureichenden Verbindung zur Innenstadt - alle fünf Kölner Rheinbrücken lagen zerbombt oder gesprengt im Rhein - von der Stadtverwaltung nur schlecht erreicht werden konnte, sogenannte Ortsausschüsse, in Höhenhaus am 14.5.1945. Der Vorsitzende des zunächst aus fünf Personen bestehenden Höhenhauser Ortsausschusses erstattete dem Stadtrat am 15.11.1945 Bericht, in dem er ausführte, der Ortsausschuss habe bis zum 1.5.1945 in Höhenhaus 291 Wohnungen wohnfähig gemacht, „als Sofortmaßnahme die ‚Alte-Kämpfer-Siedlung’ der SA [das Gebiet um den Wupperplatz] weitgehendst geräumt und neu besetzt“ sowie das ehemalige Ortsgruppenhaus der NSDAP sichergestellt.

Die Straßenverbindungen in die Stadt war für die Höhenhauser eines ihres größten Sorgenkinder nach dem Krieg, weil die meisten Arbeitnehmer ihre Arbeitsstelle in Köln hatten. Im April 1945 wurde als erster Rheinübergang von den Amerikanern unterhalb der Südbrücke eine Militärpontonbrücke an der Schönhauser Straße in Bayenthal gebaut, die im Mai 1945 von einer aus Holz gebauten Pfahljochbrücke, neben den Trümmern der alten Deutzer Brücke, abgelöst wurde. Die Brücke wich der im Winter 1945/1946 von den Engländern errichteten Pattonbrücke zwischen dem Deutzer Messegelände und dem heutigen Theodor-Heuß-Ring. Durch Einrichtung einer Buslinie war damit erstmalig nach längerer Pause wieder ein Rhein überschreitender Personenverkehr möglich. Die wichtigste Rheinüberquerung für die Höhenhauser Bevölkerung, die Mülheimer Brücke, konnte erst am 8.9.1951 eingeweiht werden, sie ersetzte die Pattonbrücke. Von Oktober 1945 an verkehrte in Höhenhaus als erste Straßenbahn wieder die Linie S, aber nur von Dünnwald bis Mülheim. Die Linie 2 fuhr bis zur Autobahnüberführung (Am Weidenbruch) und in der Hauptverkehrszeit bis zum Emberg. Von 1949 an waren die Linie 2 regelmäßig bis Emberg und die Linie S bis Dünnwald eingesetzt. Mangels Masse setzte die KVB alte Straßenbahnwagen ein, so alte, dass die Höhenhauser klagten, „schon die Schwiegermutter des Königs Herodes sei vermutlich mit den Straßenbahnwagen gefahren“. Im Berufsverkehr waren die Bahnen so voll, dass die Leute, die mit der Linie S fahren und am Emberg einsteigen wollten, keinen Platz mehr fanden und häufig zu spät zur Arbeit kamen. Viele nutzten die Trittbretter und den Raum zwischen den Wagen, was natürlich lebensgefährlich war und zu schweren Unfällen führte. Den Schaffnern, die in jedem Wagen mitfuhren, war es oft nicht möglich, alle Fahrgäste abzukassieren, sodass immer von vielen Schwarzfahrern, oft ungewollt, auszugehen war. Einige mögen die Gelegenheit bewusst ausgenutzt haben, denn eine Einzelfahrt ohne Umsteigen kostete 20 Pfennig und eine Wochenkarte 1,80 DM, was dem Lohn für zwei Arbeitsstunden entsprach.

Bei Kriegsende stand die Siedlung „Neue Heimat“ unvollendet da. 81 Doppelhäuser mit 315 Wohnungen waren bewohnt. Einige Keller waren noch ohne Aufbauten, und die Straßen glichen im Winter und bei Regenwetter „Morastflächen und Sumpfgebieten“. Die Wohnungen im Erdgeschoss waren ungefähr 40 Quadratmeter groß, im Dachgeschoss entsprechend kleiner. Da die ersten Bewohner alles Mobiliar im Krieg verloren hatten, mussten sie es sich von überall her, zum Teil aus Trümmern, zusammensuchen. Es lebten bis zu acht Personen in einer Wohnung. Nachdem im Frühjahr 1946 die Straßen der „Neuen Heimat“ nach Orten im früheren Rhein-Wupper-Kreis beziehungsweise im Rheinisch-Bergischen Kreis benannt worden waren, wurden im Laufe des Jahres 1950 die Straßen befestigt und asphaltiert. Für die in der Siedlung lebenden Kinder war das eine neue Erlebniswelt: Lastwagen, Bagger, Bauwagen und riesige Schutthaufen, die im Rahmen der Entschuttung Kölns für den Straßenunterbau angefahren wurden, und auf denen sie spielen und vor allem, aus denen sie Metalle heraussuchen konnten, um diese beim Altwarenhändler zu dem erstem selbst verdienten Geld zu machen. Vom 1.9.1949 an nahm die Siedlungsgesellschaft „Neue Heimat“ einen weiteren Ausbau ihrer Siedlung vor. Die Häuser, für die die Keller bereits betoniert, aber wegen verbrannter oder nicht gelieferter Holzaufbauten noch nicht fertiggestellt waren, wurden nun als Steinbauten errichtet. Um die bauliche Einheit der Siedlung zu wahren, legte man Wert darauf, die neuen Häuser soweit wie möglich dem Stil der „Finnenhäuser“ nachzuempfinden. Insgesamt wurden 22 (Doppel-)Häuser mit 88 Wohnungen errichtet.

In den ersten Nachkriegsjahren war Nachbarschaft ein hohes, unverzichtbares Gemeingut. Der Kontakt und die gegenseitige Hilfe unter Nachbarn verliefen meistens reibungslos und waren oft lebenswichtig. Einer guten Nachbarschaft voran stand der Familienzusammenhalt, der besonders gepflegt wurde und häufige Verwandtenbesuche einschloss, die meistens zu Fuß erledigt wurden. Der weite Fußweg war dabei nicht das Schlimmste, sondern der Verschleiss der Schuhsohlen. Volksfeste waren in dieser Zeit die einzige Ablenkung vom sonst grauen Alltag, wie zum Beispiel der Kölner Karneval. Mit bunten Fransen an der Hose, das Gesicht mit einem Schnäuzer bemalt, einen Cowboyhut auf dem Kopf, bewaffnet mit einer Spielzeugpistole und den dazugehörigen Knallplättchen, ging es für die Jungen raus zum „Cowboy- und Indianer-Spielen“. Die Höhenhauser Schulchronik veranschaulicht die Zeit: „Trotz der Schwere der Zeit wurde das uralte und beliebte Kölner Volksfest nach jahrelanger Unterbrechung lustig gefeiert. Zahlreiche Kinder erschienen maskiert und erlaubten sich sonst unerlaubte Scherze und übermütige Störungen des Unterrichts. Es war eben ‚Fasteleer’.“ Natürlich gehörte zum Karneval auch der Besuch des Kölner Rosenmontagszuges, der ab 1949 wieder stattfand, und ab 1950 auch des Höhenhauser „Veedelszochs“ der Gesellschaften „Löstige Höhenhuuser“ und „Naaksühle“.

Siedlung Neue Heimat, 2012. (Privatbesitz Willi Spiertz)

Als größte und schwierigste Aufgabe nach dem Krieg galt überall in Deutschland, für die Ernährung der Bevölkerung zu sorgen. Wie die meisten Kölner haben natürlich auch die Höhenhauser viel Hunger gelitten. „Hunger“ war das Wort, das in der ersten Nachkriegszeit alles überschattete. Es begann, wie es in jenen Tagen hieß, die „schlechte“ oder „arme“ Zeit. Weil im Sommer 1945 wöchentlich circa 6.000 Zwangsevakuierte wieder in Köln eintrafen, erwies sich die Versorgungslage bald als so schwierig und katastrophal, wie während des ganzen Krieges nicht. Der Eintrag in der Höhenhauser Schulchronik aus dem Jahre 1947 bezeugt das eindrucksvoll: „Ein großer Teil unserer Schulkinder zeigt im Ausdruck des Gesichts und in der körperlichen Entwicklung traurige Spuren der Unterernährung. Das kann nicht anders sein. Seit Monaten sind die meisten Haushaltungen ohne Kartoffeln, und Gemüse, Nährmittel, Fleisch, Zucker werden selten und zumeist in sehr geringen Mengen ausgegeben, Fettzuteilung ist auf den Tag in wenigen g ‚zusammengeschmolzen’. Wenn das Ende der Woche herankommt, fragen die Hausfrauen bänglich, ob es in der nächsten Woche 2, 3 oder höchstens 4 [Pfund] Brot gibt, und sie wissen, daß sie für dieses tägliche Brot vor dem Laden des Bäckers stundenlang ‚in Schlange anstehen’ müssen.“ Manchem Höhenhauser Siedler stand ein Nutzgarten zur Verfügung, der allerdings nur in begrenztem Maße die Möglichkeit zur Selbstversorgung bot. Die Nahrungsmittelzuweisung betrug zeitweise unter 900 kcal pro Person und Tag, am 18.7.1946 zum Beispiel nur 751 kcal. Das waren kaum drei Scheiben trockenes Brot am ganzen Tag. Sehr wenig, wenn man bedenkt, dass der Mindestbedarf vom Völkerbund auf 2.400 Kalorien festgelegt war. Die Kölner kommunistische Tageszeitung „Volksstimme“ heizte der Bevölkerung mit dem Vergleich der Ernährung in den Konzentrationslagern des „Dritten Reiches“ ein: „800 Kalorien waren auch ungefähr der Satz, den die Nazis als hinlänglich bezeichneten, um Millionen in den Konzentrations- und Gefangenenlagern planmäßig dem langsamen Hungertod entgegenzutreiben“, schrieb sie in ihrer Ausgabe vom 7.11.1946. Die stark rationierten Lebensmittel gab es neben Geld nur auf sogenannte Lebensmittelkarten, die an die Vorlage eines gültigen Arbeitspasses gekoppelt waren. Der Besatzungsmacht gelang es nicht, diese nationalsozialistische Einrichtung, verbunden mit der Schaffung sogenannter Ernährungsperioden, neu zu organisieren. Die Höhenhauser erhielten ihre Lebensmittelmarken alle 14 Tage von der schon vor dem Krieg eingerichteten „Bezirksstelle 46 des Ernährungs- und Wirtschaftsamtes der Stadt Köln“ in der Gastwirtschaft Dengler, Berliner Straße 438. Es gab Marken für Brot, Nährmittel, Fleisch, Fett, Zucker, Marmelade, Eier, Fisch, Kartoffeln sowie für Kleider und Tabak. Daneben waren die zugeteilten Mengen, wie auf den Abschnitten aufgedruckt, nach Alters- und Beschäftigungsgruppen gestaffelt. Die Kosten für einzelne Lebensmittel waren von einem Durchschnittshaushalt vielfach nicht oder nur schwer aufzubringen. Man ließ in den Lebensmittelgeschäften, Bäcker- oder Metzgereien die gekaufte Ware „anschreiben“, die dann am Lohntag bezahlt wurde. Beispielsweise kosteten am 15.8.1946: Kaffee-Ersatz 0,86 RM/kg, Kartoffeln 0,95 RM/5 kg, Vollmilch 0,24 RM/l, Butter 3,60 RM/kg, Margarine 1,96 RM/kg, Brot 0,60 RM/kg, Leber- oder Blutwurst 1,00 RM/kg, Rindfleisch 1,90 RM/kg, Rotkohl 0,28 RM/kg. Dagegen stand das Einkommen einer Familie der mittleren Einkommensschicht von durchschnittlich 360 RM monatlich.

Entwürdigendes Anstehen vor den Lebensmittelgeschäften war trister Alltag. Dabei war der Stadtverwaltung bewusst, dass „Schlange stehen“ als Herd der Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Verwaltung galt und im Winter zum gesundheitlichen Debakel führen konnte. Vereinzelt musste die Stadt sogar Polizei einsetzen, um Unruhe zwischen den Schlange Stehenden zu vermeiden. Für eine größere Familie war es oft unmöglich, beim stundenlangen Schlange stehen auf die Hilfe der Kinder zu verzichten, die dadurch ihren Schulunterricht versäumten.

Schule Honschaftsstraße, 1940er Jahre. (Privatbesitz Alfred Kemp, Köln-Höhenhaus)

Ein wesentlicher Essensbeitrag und lebenswichtig für die Kinder war die Schulspeisung. Sie begann in Köln am 15.12.1945 aus britischen Armeebeständen mit Unterstützung der Schweizer Organisation „Schweizer Spende“. Zunächst wurden in Köln 17.000 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren dreimal wöchentlich, von Februar 1946 an täglich, mit je einem halben Liter Suppe versorgt. Darüber hinaus erhielten 7.000 Kinder jeden zweiten Tag in den Kindergärten eine Verpflegung, und zur Kleinkinderspeisung standen etwa 1.000 Portionen Pulvermilch zur Verfügung. Für viele Schulkinder war die Schulspeisung Hauptgrund, überhaupt zur Schule zu gehen. Für 25 Pfennig, später 6 Pfennig, gab es abwechselnd Nudel-, Erbsenmehl- oder Biskuitsuppe, auch Kakao- und Malzgetränke sowie Ölsardinen, ab Mai 1946 außerdem ein Brötchen. Geschirr und Besteck mussten die Kinder mitbringen. In den rund fünf Jahren Kölner Schulspeisung sind durchschnittlich täglich 50.000 Portionen ausgegeben worden.

Rosenmaarschule, 2001. (Rheinisches Bildarchiv Köln)

Tauschen oder „Maggeln“ war für die meisten Menschen in der Stadt, auch für die in dem dorfähnlichen Vorort Höhenhaus, oft der einzige Weg, an ausreichend Nahrungsmittel zu kommen. „Wer nicht maggelt, der waggelt“, hieß es in Köln. „Auf Hamsterfahrten, die oft bis zu 100 Kilometer ausgedehnt wurden, die auch wohl ‚Schwarzfahrten’ in andere Zonen waren, sind die Kinder unentbehrliche Träger gewesen“, hält die Höhenhauser Schulchronik fest. Da Hamstern als „ernsthafte Störung der Lebensmittelversorgung“ galt, war es verboten. Die Polizei beschlagnahmte alle Lebensmittel, die ihr bei Razzien auffielen, und verhängte gegen die Hamsterer Geldstrafen. Die „Rheinische Zeitung“ machte beispielsweise am 5.6.1946 ein Gerichtsurteil bekannt, welches einen Hamsterer mit einer Ordnungsstrafe von 300 Mark belegte, weil er Gemüse direkt vom Erzeuger bezogen hatte. Bei manchen blieb es nicht beim Maggeln. Diebstahl, Betrug und vor allem Schwarzhandel kamen hinzu. Banden von „Autospringern“, auch Kinder und Jugendliche, klauten alles, was für sie zu holen war. Sie sprangen auf Lastkraftwagen und Züge und warfen die Ladung ihren Kumpanen, die am Straßenrand warteten, zu. In Köln bildeten sich regelrechte Schwarzhändlerringe, unter anderem in Höhenhaus auf der Berliner Straße, denen bis zu 30.000 Personen angehörten. Die Schwarzmarktpreise für Lebensmittel lagen 1947 im Durchschnitt um das 77fache über den regulären Preisen. „Wir mußten auch erfahren, daß Jungen unserer Schule sich Kolonnen angeschlossen hatten, die hinter Aachen, auf belgischem Gebiet, ‚Einkäufe’ tätigten. Es waren gewagte Unternehmungen, da auf solche Grenzgänger geschossen wurde,“ hält die Höhenhauser Schulchronik fest. Die schlechte Ernährungslage verbesserte sich bis ins Jahr 1948 hinein nicht. Um der Not Herr zu werden, richtete die Kölner Stadtverordnetenversammlung am 18.7.1946 einen dringenden Appell an die Weltöffentlichkeit:

„Die Bevölkerung unserer Stadt hungert. Keine Beschönigung, welcher Art auch immer, täuscht darüber hinweg. Die einfache aufrüttelnde Tatsache bleibt bestehen: Köln hungert! Sofortige Hilfe ist geboten.“

Weil wegen der Mangelernährung, insbesondere der schlechten Brotversorgung, die Arbeit immer schwerer wurde, traten die Beschäftigten der Firmen „Westwaggon“ und „Klöckner Humboldt Deutz“ am 12.11.1946 spontan in einen Hungerstreik und legten für drei Stunden die Arbeit nieder. Weitere Betriebe schlossen sich in den nächsten Tagen an. In der Zeit vom 24.-28.3.1947 folgte eine zweite Streikwelle, während der rund 5.000 Beschäftigte der Firmen zum Kölner Rathaus zogen, um gegen die schlechte Ernährungslage zu protestieren. Den Ausschlag dazu hatte die Kürzung der Fettration von 200 auf 100 Gramm monatlich gegeben. Das sei der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe. Die Not werde immer größer, und nicht nur der Mangel an Brot, Fleisch, Fett, Kartoffeln, Eiern, Mehl, Hülsenfrüchten, Gemüse und Hausbrand, sondern auch die Mangelzustände auf anderen hauswirtschaftlichen Gebieten, wie Putzmaterial, Leib- und Bettwäsche, Kleidung und Schuhe, besonders Kinderschuhe, sei zu beklagen, so die „Rheinische Zeitung“. Einem dritten und vierten Streikaufruf folgten im Juni 1947 bis zu 30.000 und im Januar 1948 über 120.000 Beschäftigte aus Kölner Betrieben. Greifbaren Erfolg hatten diese Streiks nicht. Nur der heiße Sommer 1947 und der folgende milde Winter 1947/1948 erleichterten das Leben der Menschen.

Kommunionkinder vor der Pfarrkirche St. Joseph, 1949. (Privatbesitz Willi Spiertz)

Die Versorgung der Bevölkerung mit Heizmaterial war die nächstwichtigste Frage. Die Militärbehörden ließen vorrangig die Industrie zur Produktion von Gütern mit Kohle beliefern, zurück stand die Allgemeinheit, der der harte Winter 1946/1947 wegen des mangelnden Hausbrands zur Überlebensfrage wurde. Um an Brennholz zu kommen, gingen viele Höhenhauser Familien in die umliegenden Wälder und sammelten Äste und Zweige. Weit verbreitet war der „Kohlenklau“ von den Güterzügen, die durch Höhenhaus fuhren und häufig vor der eingleisigen Überführung der Berliner Straße anhalten mussten. Den „Dieben“ kam zugute, dass der Kölner Erzbischof, Kardinal Joseph Frings, in seiner aufsehenerregenden Silvesterpredigt am 31.12.1946 in der St. Engelbert-Kirche in Riehl verkündet hatte: „Wir leben in Zeiten, da der einzelne das wird nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es durch seine Arbeit oder durch Bitten nicht erlangen kann.“ Diese Quasi-Erlaubnis zum Diebstahl aus Not wird bis heute in Köln „fringsen“ genannt. Nicht nur Lebensmittel und Brennstoff für den Winter und zum Kochen, auch Kleidung war bei der Bevölkerung knapp. Die Kleidung der Kinder bestand hauptsächlich aus bereits getragenen oder gespendeten Sachen. Wenn den Kindern die Schuhe zu klein geworden waren, schnitt man die Spitze ab, damit die Zehen Platz hatten.

Am 20.6.1948, dem Tag „X“, besserte sich die Versorgungslage der Bevölkerung elementar. Die Alliierten, die Westdeutschland verwalteten, kamen nicht länger umhin anzuerkennen, dass die Reichsmark, deren Kaufkraft vollständig ausgehöhlt war, abgelöst werden musste. Nachdem Amerikaner, Briten und Franzosen ihre Besatzungszonen im August 1948 zur „Trizone“ - dem Kölner Karnevalisten Karl Berbuer (1900–1977) fiel dazu das „Trizonesien-Lied“ ein, das zuweilen bei internationalen Sportveranstaltungen die noch fehlende Nationalhymne ersetzte - vereinigt hatten, war die Voraussetzung geschaffen, die durch den verlorenen Krieg herbeigeführte Währungszerrüttung der Reichsmark zu beseitigen. Es kam zu einer Währungsreform. „Reichsmark durch Deutsche Mark abgelöst“ titelte die „Kölnische Rundschau“ am 19.6.1948. Am folgenden Tag, dem 20.6.1948, erhielt jede Person in den drei Westzonen ein „Kopfgeld“ von 40 DM und wenige Wochen später noch einmal 20 DM. „Für ehrliche Arbeit wieder ehrliches Geld“, formulierte der frühere Oberbürgermeister Hermann Pünder die Situation. Sparguthaben wurden stark abgewertet, Sachwerte behielten ihre Äquivalenz. Lebensmittel und Waren, die bis jetzt gehortet worden waren, gab es nun unbeschränkt zu kaufen. Mit dem neuen Geld waren die Menschen endlich wieder in der Lage, ihren unbedingt notwendigen Lebensunterhalt zu bestreiten.

4. Kinder- und Schulzeit

In Höhenhaus und der Siedlung „Neue Heimat“ wohnten überwiegend junge Familien mit für heutige Verhältnisse vielen Kindern. Neben Schule war Spielen die Hauptbeschäftigung der Kinder. Jede freie Minute wurde dazu genutzt, bei schönem Wetter draußen. Es waren zu jeder Tageszeit Kinder auf der Straße, die der gemeinsame Spielplatz war, anzutreffen. Vor Autos brauchte sich niemand zu fürchten, es gab nur wenige. Unter anderem der Burger Platz, eingerahmt von einem Bombentrichter und einem kleinen Busch, eignete sich bestens als Fußballfeld. Fußballspielen war für die Jungen die bevorzugte Sportart, auch, wenn es keinen richtigen Fußball gab oder schon mal die Fensterscheibe eines benachbarten Hauses zu Bruch ging. Wenn Jungen und Mädchen zusammenspielten, waren „Völkerball“, „Nachlaufen“ oder „Verstecken“ angesagt, Letzteres bei den vielen Sträuchern und Gebüschen in der Umgebung, zum Beispiel am Birkenweg, ein ideales Spiel. Der Birkenweg eignete sich auch hervorragend zum „Höppekästje-Spielen“. Man malte die „Höppekästje“ auf den Asphalt, nummerierte die einzelnen Kästchen und hüpfte auf einem Bein von Kästchen zu Kästchen. Wer auf die Begrenzung eines Kästchens trat, schied aus. Nicht zu vergessen, dass die Höhenhauser Kinder im Sommer ins naheliegende Dünnwalder Waldbad zum Schwimmen gingen. Der Eintritt kostete 20 Pfennige, für die meisten Familien viel Geld, das sie nicht immer aufbringen konnten. Da musste manchmal ein Loch im Zaun helfen. Der Herbst war die beste Zeit, Drachen steigen zu lassen. Die größeren Jungen bastelten sich einen Drachen aus Sperrholzstegen und buntem Papier, das mit Kartoffelleim befestigt wurde. Der Ehrgeiz bestand darin, seinen Drachen höher steigen zu lassen als den der anderen Jungen. Dazu brauchte man natürlich eine lange und vor allem starke Kordel. Wenn die Kordel riss, ging „dä Pattevujjel tritsche“, das heißt, er flog weg und war verloren. Im Winter waren Schneeballschlachten sehr beliebt, aber auch Schlittenfahren und „Rutschbahn schlagen“. Ein ganz populäres „Spiel“ war „Müsjetrecke“. Die Kinder klingelten an der Haustüre eines Nachbarn, und bevor jemand öffnete, waren sie verschwunden. Das ärgerte die Leute und freute die Kinder. Beliebt unter Kindern war in jener Zeit auch das Sammeln. Man sammelte Glanzbilder, Briefmarken oder Bilder, die den Zigaretten- und Kaugummipackungen beilagen. Es entstand ein reger Tauschhandel. Reichte das Geld, waren Kinobesuche im Kino Höller, der „Filmbühne“ oder im ehemaligen Bunker in der Honschaftsstraße eine wünschenswerte Unterhaltung. Für 80 Pfennige war das Billett „Rasiersitz“, das heißt in einer der ersten drei Reihen, von wo man während des ganzen Films den Kopf hochrecken musste, zu haben.

Die schulpflichtigen Höhenhauser Kinder gingen in die Honschaftsstraße zur Schule. Die Schule war 1913 als vierklassige Schule eröffnet worden. Weil sie nach einigen Jahren zu klein geworden war, wurden 1932 Schulbaracken aufgestellt. Die evangelischen Schüler erhielten 1933, als ihre Zahl auf 100 angestiegen war, eine eigene Schule, ebenfalls in der Honschaftsstraße. Der kleine Schulhof bei der Turnhalle hieß seitdem der „evangelische Schulhof“. Die nationalsozialistische Machtübernahme brachte am 1.4.1939 auch in Höhenhaus als Einheitsschule die „Deutsche Schule“. Die Arbeit der Kölner Schulen kam mit Fortschreiten des Krieges nach und nach völlig zum Erliegen, bis sie am 5.10.1944 ganz eingestellt werden musste. Nach Ende des Krieges ordnete das Schulamt an, dass alle volksschulpflichtigen Kinder, die zwischen dem 1.10.1931 und dem 30.9.1938 geboren waren, in der für sie zuständigen Volksschule anzumelden waren. Die Vorbereitungen für den Unterrichtsbeginn konnten Ende Mai 1945 aufgenommen werden. Dabei ergaben sich zunächst Schwierigkeiten, weil nur politisch unbelastete Lehrer und Lehrerinnen Aussicht hatten, im Schuldienst beschäftigt zu werden; immerhin waren 75 Prozent der männlichen und 20 Prozent der weiblichen Lehrkräfte Nationalsozialisten gewesen. Außerdem mussten die Unterrichtsräume gereinigt und aufgeräumt, Fenster mit Glas oder Pappe geschlossen, nationalsozialistische Schriften und Symbole beseitigt sowie Bücher, Bänke, Tische und Stühle repariert werden. Am 23.8.1945 wurde die Schule Honschaftsstraße wieder eröffnet, zunächst noch mit wenigen Kindern, doch nahm ihre Zahl ständig „durch Heimkehrer und durch sehr zahlreiche Familien, die durch Untermietung oder in den vielen kleinen Behelfsheimen und den ‚finnischen’ Holzhäusern bei Haus Haan eine neue Heimat gefunden hatten“, zu. Bald waren Klassenfrequenzen von 50 und mehr Schülern erreicht. Schicht- und verkürzter Unterricht war unumgänglich.

„Unterrichtsmittel standen nur mangelhaft zur Verfügung, weil alte Schulbücher nicht mehr benutzt werden durften und neue fehlten“, so die Schulchronik. Vorerst standen nur die Fächer Religion, Deutsch, Rechnen und Raumlehre auf dem Stundenplan, Geschichtsunterricht war verboten. Er konnte erst vom Winterhalbjahr 1947/1948 an wieder erteilt werden. Überschattet wurde der Schulunterricht im ersten Jahr von der Auseinandersetzung um die Konfessionsschule. Die Militärregierung ordnete am 19.2.1946 eine Abstimmung darüber an, zu der es im März kam. In Köln entstanden heftige Kontroversen zwischen den Kirchen und den politischen Parteien. Katholische und evangelische Kirche sowie die CDU sprachen sich für die Konfessionsschule, SPD, KPD und FDP für eine Gemeinschaftsschule aus. In Höhenhaus stimmten 89 Prozent der stimmberechtigten Eltern für die Einrichtung konfessioneller Schulen. Anfang Mai 1946 wurde der Schule in Höhenhaus die gewünschte Form gegeben, mit je einer katholischen und evangelischen Bekenntnisschule sowie einer Gemeinschaftsschule mit konfessionellem Religionsunterricht. Die Gefahr der Trennung der Kinder in verschiedene „Lager“ nahm man bewusst in Kauf. Nur verzögert kam es in den nächsten Monaten zu einem geordneten Schulunterricht. Während des Winters 1946/1947 musste zum Beispiel der Schulbetrieb vorübergehend wegen des mangelnden Heizmaterials eingestellt werden. Die Schüler begaben sich zur Schule, um ihre Hausaufgaben abzuholen beziehungsweise am nächsten Tag zur Durchsicht abzugeben.

Durch ständige Zuzüge in den Vorort Höhenhaus reichten die Kapazitäten der Schule ab Ende der 1940er Jahre nicht mehr aus; auch die Dünnwalder Schulen waren zu klein geworden. So musste an den Neubau einer Schule gedacht werden. Im September 1951 teilte die Stadtverwaltung den Höhenhauser Bürgern mit, dass in allernächster Zeit mit der Grundsteinlegung einer Schule am Rosenmaar zu rechnen sei. Nach ersten Planungen, die aus finanziellen Gründen einige Male unterbrochen wurden, konnten die Arbeiten für den Neubau der Schule am 15.10.1951 beginnen. Am 26.1.1952 wurde Richtfest gefeiert und am 11.6.1952 konnte die neue Schule in Benutzung genommen werden. „Es ist schade, dass Sie nicht die Freude in den Augen der Kinder gesehen haben, als diese am ersten Tage nach den Pfingstferien in das neue Haus einzogen.“ Mit diesen Worten begrüßte Schulleiter Heinz Kumetat (geboren 1909) die Festgäste, unter ihnen Bürgermeister und Schuldezernent Dr. Kaspar Linnartz (1878–1955), die zur offiziellen Einweihung der „Katholischen Volksschule Am Rosenmaar“ am 10.7.1952 gekommen waren. Eine neue, moderne Schule, die erste in Köln nach dem Krieg, war fertiggestellt und stand den Kindern der Siedlung „Neue Heimat“ und Umgebung zur Verfügung. Das neue Schulgebäude bestand aus einem Pavillontrakt mit sechs Klassen- und drei Gruppenräumen sowie einem zweigeschossigen Steinhaus, in dem eine Doppelklasse, das Lehrer- und Lernmittelzimmer, das Rektorzimmer, die Hausmeisterwohnung, die offene Pausenhalle, die Toiletten und der Heizungsraum untergebracht waren. Ein neues Lernkonzept, in dem die Gruppenarbeit im Vordergrund stand und den bisher üblichen Klassenverband auflockerte, trug dazu bei, die bei den Kindern festgestellten Kriegsnachwirkungen überwinden zu helfen. Das Lehrerkollegium entwickelte Lerngrundsätze, die sich auf den sogenannten Jenaplan von Peter Petersen (1884–1952) stützten. Die Schule sollte eine „Lebensgemeinschaftsschule“ und keine „Lernarena“ mehr sein. Es galt der Grundsatz, dass jeder Schüler Kind sein durfte und der Lehrer nur der Ältere, Erfahrene, und nicht mehr „der von Macht- oder Überlegenheitsbewußtsein erfüllte Fachmann“ war.

5. Das religiöse Leben

Die Höhenhauser Bewohner gehörten kirchlich ursprünglich neben Mülheim und Holweide hauptsächlich zu Dünnwald (St. Nikolaus), was weite Wege zur jeweiligen Kirche bedeutete. Für die Katholiken wurde am 6.5.1928 mit St. Johann Baptist die erste Kirche in Höhenhaus geweiht. Für die katholischen Bewohner der Siedlung „Neue Heimat“, die kirchenrechtlich weiterhin zu Dünnwald gerechnet wurden, stand das am 6.11.1933 zur Notkirche St. Joseph umfunktionierte Jugendheim in der Dünnwalder von-Diergardt-Straße als Gotteshaus zur Verfügung. Viele Kinder der „Neuen Heimat“ erlebten in der Notkirche St. Joseph ihre Erstkommunion und damit zum ersten Mal ein Fest, das ihnen selbst galt, das aber in den ersten Nachkriegsjahren nur in sehr bescheidenem Rahmen gefeiert werden konnte. Nicht alle Kinder waren mit dem für Jungen üblichen dunkelblauen Anzug mit Schirmmütze und dem für Mädchen obligatorischen weißen Kleid mit Kopfschmuck perfekt gekleidet. Im Pfarrarchiv St. Joseph ist die Kommunionfeier 1951 beschrieben: „Am Weißen Sonntag, den 1. April fand die Feier der ersten hl. Kommunion der Kinder statt. Es waren in diesem Jahre 75 Knaben und 52 Mädchen, die zum erstenmale zum Tisch des Herrn schritten. Die Kinder versammelten sich wieder im St. Nikolausstift um in Prozession zur alten Kirche zu ziehen. Da die Eltern der Kinder bei dem unfreundlichen Wetter neben ihren Kindern herschritten, war eine beträchtliche Unordnung bei der Prozession, die in späteren Jahren nicht wieder vorkommen darf. Auch die Ordnung in der Kirche ließ viel zu wünschen übrig, trotz des Einsatzes der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft. Am Nachmittag war um 3 Uhr Dankandacht.“ Für viele Kinder dieser Zeit begann nach der Erstkommunion, wie auch heute, die langsame Entfremdung von der Kirche. Der Dünnwalder Pfarrer hielt in der Pfarrchronik fest: „Unsere Jugend, die heute mit 15 Jahren die Volksschule verläßt, ist vielfach den Einflüssen dieser Welt schon so stark verfallen, oft auch von zu Hause aus so stark areligiös erzogen, daß manche beim Verlassen der Volksschule schon mit ihrer Religion ‚Schluß’ gemacht haben.“ Er führte das auf „die Enttäuschungen der vergangenen Jahre und das Zusammenbrechen der Idole des „Dritten Reiches“ zurück, die die Menschen „stumpf gegen jedes Ideal gemacht“ hätten.

Für die evangelischen Höhenhauser stand vorwiegend die in den Jahren 1937/1938 errichtete und 1948 als eigene Pfarrstelle eingerichtete Tersteegenkirche in Dünnwald zur Verfügung. Darüber hinaus bot die Kirche in einem Raum in der Schule Honschaftsstraße einen sonntäglichen Gottesdienst an. Die Einweihung der Pauluskirche im Dreisamweg am 12.4.1953 bot den evangelischen Christen in Höhenhaus endlich eine eigene religiöse Heimstatt. Für Kinder, die weder zur ersten heiligen Kommunion gingen noch konfirmiert wurden, stand am Ende der achtjährigen Schulzeit, ähnlich wie in der früheren DDR, eine „Jugendweihe“ an, bei der aber, anders als in der DDR, keine Abschlussurkunden verliehen wurden.

Nach dem Krieg waren so viele Fliegergeschädigte und Ausgebombte nach Höhenhaus und Dünnwald gezogen, dass es, insbesondere aufgrund der Siedlung „Neue Heimat“, erforderlich wurde, einen neuen Seelsorgebereich mit zugehöriger Kirche einzurichten. Konkrete Baupläne entstanden vorerst jedoch nicht. Der Dünnwalder Pfarrer August Brandt (geboren 1898) begründete das mit den Zeitverhältnissen und der Knappheit an Baustoffen und Arbeitskräften. Indessen instituierten die Bewohner der „Neuen Heimat“ und der umliegenden Siedlungen am 20.7.1947 im Pfarrsaal von St. Joseph in Dünnwald den „Kirchbauverein Höhenhaus–Neue Heimat“, der sich fortan mühte, das Interesse für den Kirchbau zu wecken und einen Fond für den Innenausbau zu bilden. Im April 1948 beauftragte der Kirchenvorstand im Einverständnis mit dem Kölner Generalvikariat die Architekten Wolfram Borgard und Fritz Volmer (geboren 1902) mit der Bauplanung. In seiner Sitzung am 10.1.1949 beschloss der Kirchenvorstand, ein etwa 30 Ar großes Grundstück am Lippeweg von der Stadt Köln zu kaufen. Der Kaufvertrag wurde am 9.3.1950 geschlossen. Am 9.12.1950 konnte im Beisein der Pfarrgeistlichkeit, des Kirchenvorstandes, des Vorstandes des Kirchbauvereins, der Architekten und einer Anzahl von Gemeindemitgliedern der erste Spatenstich vollzogen werden. Pfarrer Brandt verkündete, dass die neue Kirche der Heiligen Familie von Nazareth als Sinn- und Vorbild für die vielen jungen Familien in dem neuen Siedlungsgebiet geweiht werden soll. Die Bauplanung der Architekten sah im ersten Bauabschnitt den Bau einer Kirche vor, die sich in ihrer äußeren Form den Häusern der „Neuen Heimat“ und mit ihrer weißen Farbe den Siedlungshäusern der „Randsiedlung“ anpassen sollte. Kirchenvorstand und Architekten waren übereingekommen, die Kirche im Stahlskelettbau mit Ziegelsteinmauerwerk zu errichten. Sie sollte 30 Meter lang und 14,5 Meter breit werden und so Platz für 750 Gläubige bieten. Noch vor Weihnachten 1950 begannen freiwillige Helfer mit den Ausschachtungsarbeiten für die Fundamente der Kirche. Der 18.3.1951 war der Tag der Grundsteinlegung. In einer feierlichen Prozession zogen die Gläubigen von St. Joseph zum Bauplatz am Lippeweg. Obwohl die Finanzierung wegen zwei Lohnerhöhungen ins Wanken geraten war, konnte die Kirche nach nur fünf Monaten Bauzeit fertiggestellt werden. Am 30.9.1951 konsekrierte Weihbischof Joseph Ferche (1887–1965) die Kirche in einem feierlichen Festakt unter reger Beteiligung der Höhenhauser Bevölkerung. Mit Urkunde vom 3.2.1952 erhob der Kölner Erzbischof den Seelsorgebereich zum Rektorat.

6. Ergebnis

Dieser Beitrag versucht, den Alltag der Nachkriegszeit in Köln exemplarisch am Vorort Höhenhaus mit der Finnenhaussiedlung „Neue Heimat“ abzubilden. Er bietet Gelegenheit, die Zeitumstände ins Bewusstsein der heutigen Generation zu rücken und in Erinnerung zu halten. Dabei ist auf die Entstehung der Siedlung und über das entbehrungsreiche Leben der Höhenhauser Bevölkerung während der letzten Kriegs- und der ersten Nachkriegsjahre eingegangen worden. Die Zeitzeugen verbinden das letzte Kriegsjahr mit Fliegerangriffen und Flucht in den nahen Bunker oder Evakuierung in den Osten Deutschlands. Für die Meisten stand in den ersten Jahren nach dem Krieg ein Wort im Vordergrund: Hunger! Diese Erfahrung prägte ihr ganzes Leben. Alltag bedeutete der Jugend neben Schule und Kirche Bewegungsfreiheit, das heißt Spielen auf autoleeren Straßen und Plätzen. „Wir haben Ball gespielt und hatten keinen Ball“, charakterisierte ein Zeitzeuge die Verhältnisse treffend. Die Kinder wuchsen in einer großen Gemeinschaft, vergleichbar den heutigen Kindertagesstätten, auf, allerdings ohne pädagogische Anleitung. Die Kleinen lernten von den Großen. Von ganz besonderer Bedeutung waren für sie die Neubauten der Kirche und der Rosenmaarschule, einer Schule mit hellen Räumen und neuen Unterrichtsmethoden, die mehr Freiraum als in anderen Schulen ließ.

7. Quellen

Pfarrarchiv St. Joseph Köln–Dünnwald.

Pfarrarchiv Hl. Familie Köln-Höhenhaus.

Schularchiv Gemeinschaftsgrundschule Honschaftsstraße Köln-Höhenhaus.

Schularchiv Rosenmaarschule Köln-Höhenhaus.

Die Volksstimme 1946–1948.

Kölnische Rundschau 1946–1959.

Kölnischer Kurier 1945/1946.

Rheinische Zeitung 1946–1952.

Westdeutscher Beobachter 1943–1944.

8. Literatur

Kemp, Alfred, Köln-Höhenhaus zwischen damals und gestern, [Köln 2007]. Lindelauf, Edmund (Hg.), Kath. Pfarramt zur Hl. Familie Köln-Höhenhaus, Marktheidenfeld 1967.

Spiertz, Willi, „Wir haben Ball gespielt und hatten keinen Ball“. Die Nachkriegszeit in Köln am Beispiel der Höhenhauser Finnenhaussiedlung Neue Heimat mit Erinnerungen von ZeitzeugInnen, Berlin 2012 [dort weitere Literaturhinweise].

30 Jahre Evangelische Volksschule Köln-Höhenhaus Honschaftsstraße. Eine Festschrift. Den Bürgern von Köln-Höhenhaus 1963.

Grundsteinlegung der Kirche Zur Hl. Familie, 1951. (Pfarrarchiv)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Spiertz, Willi, Die Nachkriegszeit in Köln am Beispiel des Vorortes Höhenhaus, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-nachkriegszeit-in-koeln-am-beispiel-des-vorortes-hoehenhaus/DE-2086/lido/57d133495fc156.44752687 (abgerufen am 04.05.2024)