Zu den Kapiteln

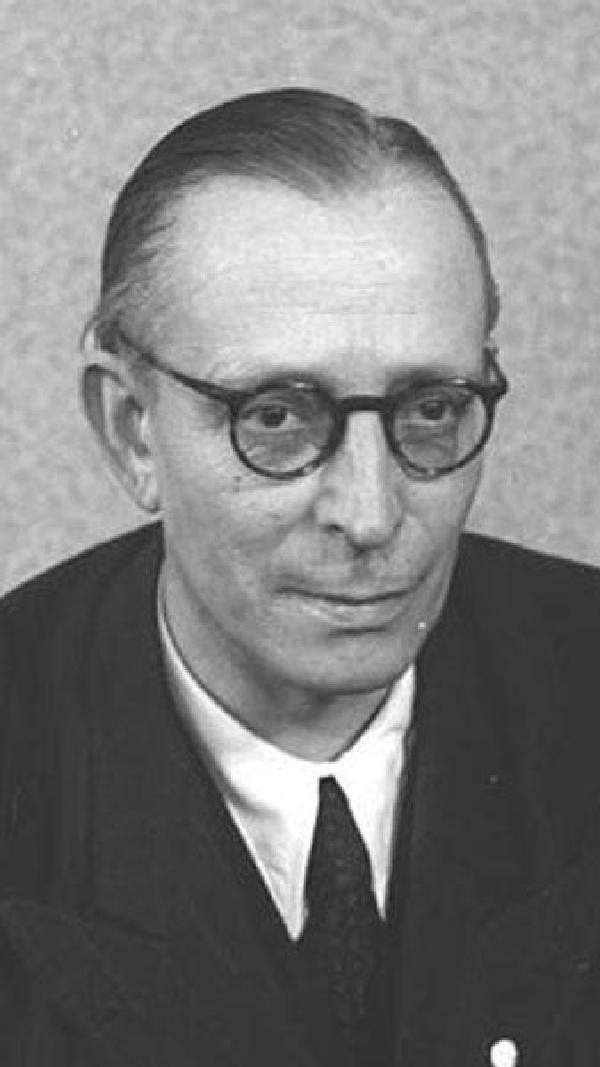

August Bach war von 1958 bis 1966 Vorsitzender der Christ-Demokratischen Union Deutschlands, der CDU der DDR.

August Bach wurde am 30.8.1897 in Rheydt (heute Stadt Mönchengladbach) als Sohn eines Provinzialbaurates geboren. „Evangelisch, Arier“ vermerkte er in seinem Lebenslauf im Januar 1939. Nach dem Besuch des Gymnasiums leistete er ab 1916 seinen Militärdienst. Bereits ein Jahr später geriet er in französische Kriegsgefangenschaft, aus der er wegen eines Herzleidens in ein Internierungslager in der Schweiz ausgetauscht wurde. Dem Deutschen Heer gehörte er dennoch bis 1918 an.

Im April 1918 nahm er das Studium der Germanistik und Geschichte an der Universität Bern auf, wechselte zur Universität Frankfurt am Main und schließlich an die Berliner Universität. Zeitgleich war er an der im Oktober 1920 gegründeten privaten Deutschen Hochschule für Politik in Berlin eingeschrieben, die anfangs lediglich 120 Studenten zählte. Der Gründer dieser Hochschule war Friedrich Naumann (1860–1919), zugleich erster Vorsitzender der eher linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP). Mitunter wird August Bach nachgesagt, er sei ein Anhänger der DDP gewesen, die 1930 in die tendenziell nationalistische und antisemitische Deutsche Staatspartei (DStP) aufging.

Im Frühjahr 1922 schloss der 24-jährige August Bach sein Studium als Historiker ab – und fand im März 1922 eine Anstellung. Über die schrieb er im Januar 1939: „Am 15. März 1922 trat ich in die Zentralstelle für Erforschung der Kriegsursachen ein, der ich bis zum 31. Dez[ember] 1936 angehörte. An diesem Tag erlosch die Zentralstelle. Innerhalb der Zentralstelle bestand meine Aufgabe in der Redigierung der von ihr herausgegebenen Zeitschrift ‚Die Kriegsschuldfrage‘, ab 1928 unter dem Titel ‚Berliner Monatshefte‘. Seit dem 1. Januar 1937 bin ich Herausgeber dieser Zeitschrift und Inhaber des Quaderverlages August Bach.“

Mithin wirkte August Bach über zwei Jahrzehnte lang an nichts geringerem mit, als einer staatlich finanzierten Kampagne gegen den Versailler Vertrag, trug zu dem Humus bei, der den Aufstieg der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) beförderte. Im Einzelnen: Das Auswärtige Amt richtete am 1.10.1921 ein „Kriegsschuldreferat“ ein, bezeichnet als „Zentralstelle für Erforschung der Kriegsursachen“. Es hatte keine andere Aufgabe, als die Unschuld Deutschlands am Ersten Weltkrieg „wissenschaftlich“ zu belegen. Zunächst als Geschäftsführer, dann als Leiter wurde der ehemalige Generalstabsoffizier Major a.D. Alfred von Wegerer (1880–1945) eingesetzt, der zuvor bei der Sicherheitspolizei tätig gewesen war. Er begründete in diesem Kontext am 1.7.1923 die Zeitschrift „Die Kriegsschuldfrage. Berliner Monatshefte zur internationalen Aufklärung“ mit einem Umfang von 60 bis 100 Seiten. August Bach redigierte darin nicht nur Beiträge, sondern veröffentlichte auch selbst in diesem Geist. 1929 erschien in der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart der von ihm verfasste 112-seitige Band „Poincaré und der Kriegsausbruch. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem 4. Band seiner Memoiren L'Union sacrée“ für 3,60 RM, das während des Nationalsozialismus viel Zustimmung fand, aber nach 1945 keine Rolle mehr spielte. Raymond Poincaré (1860–1934) war während des Ersten Weltkrieges Staatspräsident der Dritten Republik Frankreichs.

Die 98-seitige Arbeit von August Bach über „Englands Kriegsziele im Weltkriege“ aus dem Jahre 1940 wurde von der Deutschen Informationsstelle herausgegeben, die durch Reichsminister Joseph Goebbels kontrollierte wurde. Goebbels teilte mit August Bach einen Jahrgang, Rheydt als Geburtsstadt und war wohlmöglich auch ein „Freund“ von ihm, wie aus den Tagebüchern von Goebbels zu schlussfolgern ist. Nach 1945 landete die Analyse Bachs in der Sowjetischen Besatzungszone allerdings auf dem Index. Der Titel war aus den Bibliotheken auszusortieren. Sein Quader-Verlag selbst wurde 1944 ausgebombt, womit sich die Herausgabe der „Berliner Monatshefte“ erledigt hatte. Bach war bereits 1943 nach Weimar umgezogen.

Bemerkenswert ist schon, dass Bach überhaupt Verlagsleiter geworden war. Denn er hatte keinerlei Ausbildung an der dafür vorgeschriebenen Reichsschule Leipzig für Buchhändler erhalten, und gehörte lediglich der im April 1932 gegründeten Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) ab Oktober 1934 und der von Goebbels 1933 eingerichteten Reichsschrifttumskammer (RSK) sogar erst ab Oktober 1936 an – aber nicht der NSDAP oder einer anderen Gliederung.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war August Bach in Thüringen verlegerisch und politisch aktiv. Ihn zog es zugleich wieder in das Verlagswesen. Von Mai 1946 an leitete er den Verlag des „Thüringer Tageblattes“ in Weimar. Der Tageszeitung stand er von Februar 1949 bis 1958 auch als Chefredakteur vor, nachdem sein Vorgänger Heinrich Baumann (1901–1979) wegen angeblicher Spionage von den sowjetischen Besatzern verhaftet und zu 25 Jahre Arbeitslager verurteilt worden war.

August Bach war bereits im Juli 1945 Mitbegründer der liberal ausgelegten Thüringer Volkspartei (TVP), die von der sowjetischen Besatzungsmacht nicht lizenziert wurde. Bach trat dann der CDU bei. Im CDU-Landesvorstand Thüringen war er von April 1946 bis April 1947 und dann wieder von Mai 1948 bis August 1952 Beisitzer. Allerdings gehörte er seit Oktober 1945 dem geschäftsführerenden Ausschuss der CDU Thüringens an. Am 19.6.1950 wählte ihn die CDU Thüringens zu ihrem Vorsitzenden, nachdem er bereits ein Jahr lang die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden inne hatte. Bach trat damit die Nachfolge des langjährigen, dann gestürzten Vorsitzenden Siegfried Trommsdorffs (1902–1975) an. Er war nicht nur ab Oktober 1952 Mitglied des Präsidiums des CDU-Hauptvorstandes, sondern zuvor auch ab November 1950 erster Vizepräsident des Thüringer Landtags. Er „gehörte zu einer Gruppe von CDU-Funktionären in Thüringen“, resümiert Christopher Beckmanns vom Archiv für Christlich-Demokratische Politik in St. Augustin, „die eng mit der sowjetischen Militäradministration zusammenarbeiteten und innerhalb der eigenen Partei prokommunistische Positionen vertraten.“ Erwägungen innerhalb des Landesvorstandes, die „prokommunistische Gruppe um Bach“ (so der Historiker Michael Richter) durch gemäßigtere Funktionäre zu ersetzen, scheiterten. Immerhin war Bach nicht nur Mitglied der Deutsch-Sowjetischen Freundschaftsgesellschaft (DSF), sondern gehörte 1947 dem provisorischen Landesvorstand an, ab 1949 als stellvertretender Vorsitzender der DSF in Thüringen. Alsbald gehörte er auch dem Präsidium der DSF an.

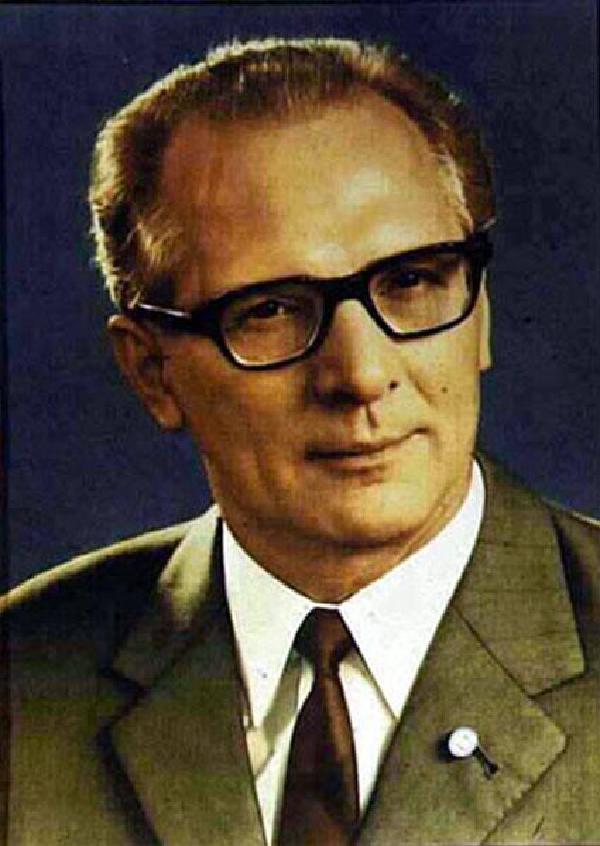

August Bach hatte sich in Thüringen profiliert und sich somit für höhere Aufgaben empfohlen. Er wurde Mitglied der am 7.10.1949 gebildeten provisorischen Volkskammer, dann ab Oktober 1950 der Volkskammer. Darin führte er als Vorsitzender von 1949 bis 1955 die CDU-Fraktion an. Seine Partei wählte ihn in den Jahren von Mai 1950 bis 1952 zum Vorsitzenden des CDU-Landesverbandes Thüringen. Anschließend war er Mitglied des Präsidiums des CDU-Hauptvorstandes. Von 1955 bis zur Selbstauflösung 1958 gehörte er der Länderkammer der DDR an, zugleich übernahm er den Posten des verstorbenen Präsidenten der Länderkammer, Reinhold Lobedanz (1880–1955). Im März 1958 fiel ihm die Funktion des im Dezember 1957 verstorbenen Otto Nuschke (1883–1957) als Vorsitzenden der CDU in der DDR zu, bis er selbst, 69-jährig, für seinen langjährigen Nachfolger Gerald Götting seinen Platz im Jahre 1966 hat räumen müssen. Gleichfalls gab er die Funktion eines Stellvertreters des Präsidenten und als Mitglied des Präsidiums der Volkskammer auf, die er seit 1963 inne hatte.

Am 23.3.1966 verstarb August Bach, wohlmöglich an einem Herzleiden. Bestattet wurde der vielfach ausgezeichnete Politiker und Präsident der Deutschen Schillerstiftung (1948–1966) auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin-Mitte. Das wandartige Grabmal ist noch heute zu besichtigen.

Schriften

Poincaré und der Kriegsausbruch 1914. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem 4. Band seiner Memoiren „L'union sacrée“, Stuttgart 1929.

Englands Entschluss zum Kriege ... Berlin 1932.

Deutsche Gesandtschaftsberichte zum Kriegsausbruch 1914. Berichte und Telegramme der badischen, sächsischen und württembergischen Gesandtschaften in Berlin aus dem Juli und August 1914. Hg. im Auftrag des Auswärtigen Amtes, Berlin 1937.

Sarajevo 1914. Erinnerungen des russischen Militärattachés in Belgrad, Berlin 1938.

Sir Nevile Hendersons Berliner Mission, Berlin 1940.

Englands Kriegsziele im Weltkriege, Berlin 1940, 2. Auflage 1941.

Hundert Jahre Deutsche Schillerstiftung. 1859–1959, Weimar 1959.

Die Aufgaben der CDU beim umfassenden Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1964.

Aus Reden und Aufsätzen 1946–1966, Berlin 1977.

Literatur

August Bach, in: Internationales Biographisches Archiv (1966)19 vom 2. Mai 1966. Beckmann, Christopher, August Bach, in: Becker, Winfried [u.a.] (Hg.), Lexikon der Christlichen Demokratie in Deutschland, Paderborn [u.a.] 2002, S. 183. Broszat, Martin/Weber, Hermann (Hg.), SBZ-Handbuch. Staatliche Verwaltungen, Parteien gesellschaftliche Organisationen und ihre Führungskräfte in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1945–1949, München 1993. Müller-Enbergs, Helmut/Reuter Elke, August Bach, in: Enbergs-Müller, Helmut [u.a.] (Hg.), Wer war wer in der DDR? Ein Lexikon ostdeutscher Biographien, Band 1, Berlin 2010, S. 53-54. Richter, Michael, Die Ost-CDU 1948–1952. Zwischen Widerstand und Gleichschaltung. Düsseldorf 1991. Schwießelmann, Christian, Norddeutsch, protestantisch, liberal – Gründerpersönlichkeiten der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, in: Historisch-Politische Mitteilungen 13 (2006), S. 25–46. Schwießelmann, Christian, Reinhold Lobedanz, in: Pettke, Sabine (Hg.), Biographisches Lexikon für Mecklenburg, Band 5, Rostock 2009, S. 201-204.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Müller-Enbergs, Helmut, August Bach, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/august-bach/DE-2086/lido/57b4131a6f2186.13111825 (abgerufen am 27.04.2024)