Zu den Kapiteln

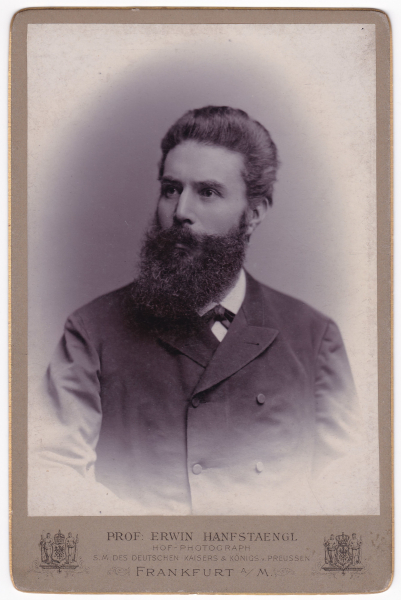

Wilhelm Conrad Röntgen entdeckte 1895 in Würzburg die Röntgenstrahlen und erhielt dafür 1901 als Erster den Nobelpreis für Physik.

Wilhelm Conrad Röntgen wurde am 27.3.1845 in Lennep (heute Stadt Remscheid) als Sohn des großbürgerlichen Tuchfabrikanten Friedrich Konrad Röntgen (1801-1884) und seiner Ehefrau Charlotte Constanze (1806-1880), geborene Frowein, geboren. 1848 zog die Familie nach Apeldoorn in den Niederlanden. Röntgen verbrachte seine Schulzeit in Holland, begann in Utrecht ein Studium, nahm 1865 in Zürich das Naturwissenschafts-, Mathematik-, Maschinenbau- und Physikstudium auf mit dem Ziel, Ingenieur zu werden. Nachdem er 1869 an der Zürcher Universität den Grad eines Doktors der Philosophie erworben und seine Ausbildung absolviert hatte, trat er 1870 eine physikalische Assistentenstelle in Würzburg an. Später ging er nach Straßburg, wo er 1874 an der Reichsuniversität habilitiert und zum Privatdozenten ernannt wurde.

Wilhelm Conrad Röntgen (links, sitzend) mit Studienkollegen in Utrecht, 1865 (Willem Cornelis van Dijk/Deutsches Röntgen-Museum).

1875 wurde Röntgen als Professor für Mathematik und Physik an die Landwirtschaftliche Akademie nach Hohenheim im Württembergischen berufen. 1876 kehrte er als außerordentlicher Professor für Physik nach Straßburg zurück, ging 1879 nach Gießen und von dort 1888 nach Würzburg, nachdem er Rufe nach Jena und Utrecht abgelehnt hatte. Im Jahre 1900 wechselte Röntgen an die Universität München über.

Am 19.1.1872 heiratete Röntgen in Apeldoorn die Zürcherin Bertha Ludwig (1839-1919). Aus dieser Ehe gingen keine Kinder hervor, jedoch hatte das Paar eine Adoptivtochter, die 1881 in Zürich geborene Josephina Bertha Donges-Röntgen, die ihre letzten Lebensjahre in Würzburg verbrachte; sie starb am 13.5.1972.

Als der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen 1895 die Röntgenstrahlen entdeckte, lebte er in einer Epoche, die noch vom Fortschrittsoptimismus in den Naturwissenschaften und der Medizin geprägt war. Es herrschte Aufbruchsstimmung – es war ja die Zeit der Gründerjahre –, die Forschung an den Universitäten hatte eine überaus hohe gesellschaftliche Akzeptanz und wurde mit enormen staatlichen Mitteln gefördert. Entsprechend hoch war die soziale Stellung der Professoren und Dozenten. Die Gelehrten fanden damals ideale äußere Bedingungen für ihre Forschungsarbeit vor und leisteten Großes.

Das Ende des 19. Jahrhunderts war eine Ära, in der zwei epochemachende Entdeckungen glückten: der Blick in die menschliche Seele, in das Unbewusste durch Sigmund Freud (1856-1939) und der Blick in den menschlichen Körper durch Röntgen. War dies ein Zufall?

Nachdem Röntgen 1888 als Physikprofessor und Institutsvorstand nach Würzburg gewechselt war, konnte er ein modernes, erst neun Jahre altes Institutsgebäude mit allen notwendigen Forschungseinrichtungen beziehen. Es galt seinerzeit als eines der am besten ausgestatteten physikalischen Institute Deutschlands. Die Familie Röntgen erhielt eine Dienstwohnung mit Wintergarten im Obergeschoss des Institutsgebäudes.

Bertha Röntgen und die Adoptivtochter Josephine Bertha Röntgen im Garten des Physikalischen Instituts in Würzburg, Foto: Wilhelm Conrad Röntgen, 8.6.1891 (Deutsches Röntgen-Museum).

Für das Ehepaar Röntgen war der Anfang in Würzburg bisweilen nicht ganz leicht gewesen: Als Reformierte hatten sie manche Anspielung und manchen Angriff durch streng katholische Würzburger Bürger durchzustehen, die auch mit der Berufung protestantischer und liberaler Professoren aus Norddeutschland in die Bischofsstadt nicht einverstanden waren. Im Vergleich zu seinem populären Vorgänger Friedrich Kohlrausch (1840-1910), dem Bauherrn des neuen Institutsgebäudes, hatte sich Röntgen auch mit geringeren Hörerzahlen zufriedenzugeben. Doch allmählich konnte Röntgen seine Stellung in Würzburg und bei seinen einheimischen Kollegen an der Alma mater festigen. Das zeigt sich auch darin, dass Röntgen 1893/1894 das Amt des Rektors der Würzburger Universität innehatte und so auch die Hochachtung der anderen Hochschullehrer genossen haben muss.

Nun zu den X-Strahlen, Röntgens weltberühmter Entdeckung. Am 8.11.1895 experimentierte Röntgen im Physikalischen Institut der Universität Würzburg mit Kathodenstrahlen in Hittorffschen und Lenardschen Röhren. Er hatte nicht die Absicht, den menschlichen Körper zu durchleuchten, war überhaupt nicht auf der Suche nach einer neuen Art von Strahlen. Er wollte lediglich die elektrische Leitfähigkeit von Gasen erforschen. Als er etwas wahrnahm, das er sich nicht erklären konnte, glaubte er zunächst, einer Sinnestäuschung erlegen zu sein. Gleich wollte er der Sache auf den Grund gehen, suchte und experimentierte rastlos weiter, wollte alle Fehlerquellen ausschalten. Aber irgendwie kam er nicht weiter, konnte das Geheimnis nicht aufklären: Im verdunkelten Zimmer trat aus einer schwarz umhüllten Röhre etwas heraus, was kein Auge wahrnehmen konnte, was jedoch entfernt liegende Kristalle fluoreszierend aufleuchten ließ und verschlossene photographische Platten belichtete.

Hörsaal im Physikalischen Institut, vor März 1900 (Deutsches Röntgen-Museum).

In der folgenden Zeit war Röntgen einsilbig, – fast möchte man sagen – schlecht gelaunt, wenn er aus seinem Laboratorium zu seiner Frau in die Dienstwohnung hinaufging. Er ließ sich oftmals auch die Mahlzeiten in sein Dienstzimmer bringen, schlug dort sogar ein Bett auf. Er arbeitete in jener Zeit unermüdlich, wollte er doch seine Beobachtungen genauestens niederschreiben. Nachdem Röntgen gegen Ende des Jahres 1895 seine Entdeckung in 17 Punkten schriftlich erläutert und am Ende dieser Abhandlung eine Erklärungsmöglichkeit vorsichtig angedeutet hatte, wandte er sich mit den Worten an seine Frau: „Die Leute werden sagen: ‚der Röntgen ist verrückt geworden.’“[1]

Im Januar 1896 kam Röntgens epochemachende Abhandlung „Ueber eine neue Art von Strahlen. Vorläufige Mittheilung“ heraus, die er sogleich als Sonderdruck an befreundete Kollegen versandte. Bereits am 23.1.1896 erschien Röntgens Schrift in englischer Sprache in der Londoner Zeitschrift „Nature“. Die „Frankfurter Zeitung“ vom 7.1.1896 berichtet euphorisch: „Es ist angesichts einer so sensationellen Entdeckung schwer, phantastische Zukunftsspekulationen im Stile eines Jules Verne von sich abzuweisen. So lebhaft dringen sie auf denjenigen ein, der hier die bestimmte Versicherung hört, es sei ein neuer Lichtträger gefunden, welcher die Beleuchtung hellen Sonnenscheins durch Bretterwände und die Weichteile eines tierischen Körpers trägt, als ob dieselben von kristallhellem Spiegelglase wären. Die Zweifel müssen sich bescheiden, wenn man vernimmt, daß das photographische Beweismaterial für diese Entdeckung vor den Augen ernster Kritiker bisher Stand zu halten scheint.“[2]

Versuchsaufbau von Wilhelm Conrad Röntgen in seinem Laboratorium in Würzburg, 1895 (Gemeinfrei).

Am 23.1.1896 hielt Röntgen vor der berühmten, noch heute bestehenden Physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Würzburg seinen epochemachenden Vortrag über die Entdeckung. Als er den überfüllten Hörsaal betrat, in dem sich Professoren, Studenten und Offiziere der Würzburger Garnison versammelt hatten, brach ein gewaltiger Beifallssturm los. Röntgen schilderte den gebannt lauschenden Zuhörern, wie es zu seiner Entdeckung kam: „Ich fand durch Zufall, daß die Strahlen durch schwarzes Papier drangen. Ich nahm Holz, Papierhefte, aber immer noch glaubte ich, das Opfer einer Täuschung zu sein. Dann nahm ich die Photographie zu Hilfe, und der Versuch gelang.“[3] Am Ende seines Vortrags bat Röntgen den anwesenden Schweizer Anatomen Albert von Koelliker (1817-1905), seine Hand durchleuchten und photographieren zu lassen. Die gelungene Photographie wurde im Publikum herumgezeigt, erneut brach tosender Beifall los.

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts befassten sich zahlreiche Physiker in Deutschland, England und Frankreich mit der Elektrizität, insbesondere mit ihrer Entladung durch verdünnte Gase. Reduziert man in einem mit Metallelektroden bestückten Glasgefäß, das mit Gas gefüllt ist, den Druck und legt eine ausreichende elektrische Spannung an, so kann man Leuchterscheinungen beobachten, die jedoch bei geringer werdendem Druck allmählich verschwinden. Je weiter man die Vakuumtechnik in den Griff bekam, um so öfter stellten sich aufsehenerregende Erscheinungen ein. Ein Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Kathodenstrahlen, die von der negativen Elektrode ihren Ausgang nehmen, um so weiter in den Gasraum vorstoßen, je größer die Verdünnung ist. Schließlich schritt die Technik so weit voran, dass die Strahlen bis hin zur gegenüberliegenden Gefäßwand gelangten und diese fluoreszieren ließen. Dieses Stadium erreichte man dank der Forschungen von Heinrich Hertz (1857-1894) und seines Assistenten Philip Lenard (1862-1947) schon lange Zeit vor 1895. So existieren beispielsweise aus dem Jahr 1890 Photographien, die unerklärlicherweise missglückt sind, weil sich die Fotoplatten in unmittelbarer Nähe eines Entladungsrohres befanden. Niemand maß derartigen Erscheinungen jedoch eine größere Bedeutung zu, bis Röntgen am 8.11.1895 bei Experimenten mit Entladungsröhren eine unbekannte Fluoreszenz in deren Umgebung wahrnahm. Röntgens Bedeutung als Physiker liegt also in erster Linie darin begründet, dass er diesem Phänomen nachging und eine zufällige Beobachtung, wie sie wohl bereits manch anderem Physiker gelungen sein mag, in die Kategorie einer naturwissenschaftlichen Entdeckung erhob.

Aufnahme von Albert von Koellickers Hand, 23.1.1896 (Gemeinfrei).

Röntgens Entdeckung sorgte schnell für Furore: Sofort sprach man auf nationaler wie auf internationaler Ebene von einer Sensation. Bei Röntgen war als Auslöser für seine Berühmtheit noch etwas anderes ausschlaggebend - die Erfüllung eines jahrhundertealten Traumes, des Wunsches vom Blick in den Menschen. Glückwünsche, Telegramme, Nachfragen, aber auch sorgenvolle Briefe, ja sogar Proteste gingen bei Röntgen ein. Die kritischen Äußerungen bezogen sich auf die Befürchtung, dass durch die Strahlen alles transparent gemacht, unter Umständen sogar das Privatleben zerstört werden könne, wenn durch Holz, Mauern oder Metall fotografiert werde. Schon im März 1896 bot eine Londoner Firma röntgenstrahlensichere Unterwäsche an. Jede Illustrierte war bemüht, Röntgenbilder von Knochen abzudrucken, es gab kaum einen Salon, wo die Neuentdeckung nicht Tagesgespräch gewesen wäre, kaum ein Witzblatt, das die neuen Strahlen nicht in Bild und Text für seine Zwecke verwendet hätte.

Röntgen jedoch legte keinen Wert auf Ruhm und nahm beispielsweise den ihm verliehenen Adel nicht an. Er galt bald als verschlossen und menschenscheu. Er hatte auch nicht die Absicht, seine Entdeckung in Gewinn umzumünzen. Die plötzliche Popularität ging ihm gegen den Strich. An seinen einstigen Assistenten Ludwig Zehnder (1854-1949) richtete er folgende Zeilen: „Mir war nach einigen Tagen die Sache verekelt [...], ich kannte aus den Berichten meine eigene Arbeit nicht wieder.“[4] Röntgen hatte diese Situation jedoch selbst mit heraufbeschworen, denn er überschritt kühn die Grenzen seines Faches und machte den menschlichen Körper durchsichtig. Die X-Strahlen waren nicht mehr nur ein Hilfsmittel in der Physik oder der Heilkunde. Margret Boveri (1900-1975), die Tochter des berühmten Würzburger Zoologen Theodor Boveri (1862-1915), die Röntgen persönlich kannte, schreibt: „Beim Anblick des gespenstischen Bildes schwarzer Knochen und der locker schwebenden Ringe im schattenhaften Umriss der Hand ging nicht nur ein Staunen, sondern auch ein Schaudern durch die Welt.“[5]

Röntgens Pioniertat wurde umfassend gewürdigt. So erhielt er 1901 als Erster den Nobelpreis für Physik. Den Geldbetrag des Preises, 50.000 Schwedische Kronen, stiftete er testamentarisch der Würzburger Universität. Die Summe fiel jedoch der Inflation nach dem Ersten Weltkrieg zum Opfer.

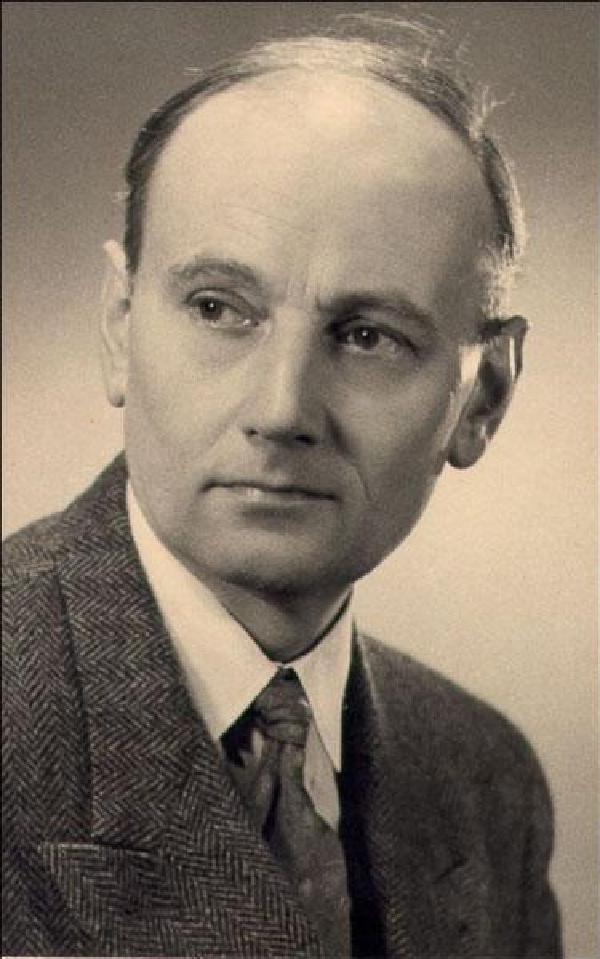

Der Physiker Professor Wilhelm Friedrich Kohlrausch (1855-1936) gratulierte Röntgen zu seiner Entdeckung, 6.4.1896 (Deutsches Röntgen-Museum).

Trotz nationaler und internationaler Auszeichnungen blieb Röntgen stets ein bescheidener Gelehrter: Er erhielt neben dem Nobelpreis ungefähr 80 wissenschaftliche Preise und wurde als Mitglied in zahlreiche gelehrte Gesellschaften aufgenommen. 1896 wurde er mit der Ehrendoktorwürde der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg ausgezeichnet. 1921 verlieh die Stadt Würzburg dem großen Gelehrten die Ehrenbürgerschaft. Zahlreiche Städte benannten Straßen nach seinem Namen.

Nachdem Röntgen im Jahre 1900 einem Ruf nach München gefolgt war, zog er sich immer weiter zurück. Röntgen starb einsam am 10.2.1923. Sein Leichnam wurde am 13.2.1923 in München eingeäschert, die Beisetzung der Urne erfolgte auf dem Alten Friedhof zu Gießen, neben seiner Frau Bertha und den Eltern.

Schriften

Studien über Gase, Zürich 1869, Dissertation, Eidgenössische polytechnische Schule Zürich.

Über die Bestimmung des Verhältnisses der spezifischen Wärmen der Luft, in: Annalen der Physik und Chemie, 2. Folge, Band 141, 1870, S. 552-566.

Über die elektromagnetische Drehung der Polarisationsebene des Lichtes in den Gasen, in: Annalen der Physik und Chemie, 3. Folge, Band 8, 1879, S. 278-298.

Über Töne, welche durch intermittierende Bestrahlung eines Gases entstehen, in: Annalen der Physik und Chemie, 3. Folge, Band 12, 1881, S. 155-159.

Über die durch Bewegung eines im homogen elektrischen Felde befindlichen Dielektrikums hervorgerufene elektrodynamische Kraft, in: Mathematische und Naturwissenschaftliche Mitteilungen aus den Sitzungsberichten der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Physikalisch-Mathematische Klasse, Band 7, 1888, S. 23-29.

Ueber eine neue Art von Strahlen. Vorläufige Mittheilung, in: Sitzungsberichte der Würzburger Physikalisch-medicinischen Gesellschaft, Bd. 9, 1895, S. 132-141.

Ueber eine neue Art von Strahlen. II. Mittheilung, in: Sitzungsberichte der Würzburger Physikalisch-medicinischen Gesellschaft, Bd. 1, 1896, S. 11-16.

Ueber eine neue Art von Strahlen. II. Mittheilung, Fortsetzung und Schluß, in: Sitzungsberichte der Würzburger Physikalisch-medicinischen Gesellschaft, Bd. 2, 1896, S. 17-19.

Eine neue Art von Strahlen, II. Mittheilung, Würzburg Ende 1895 (= Sonderdruck mit den beiden zuvorgenannten Titeln)

Weitere Beobachtungen über die Eigenschaften der X-Strahlen, in: Mathematische und Naturwissenschaftliche Mitteilungen aus den Sitzungsberichten der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Physikalisch-Mathematische Klasse, Bd. 27, 1897, S. 576-592.

Grundlegende Abhandlungen über die X-Strahlen, Leipzig 1954 (Originalgetreue Wiedergabe der Veröffentlichung in den Annalen der Physik und Chemie, N.F., Band 64, 1898).

Pyro- und piezo-elektrische Untersuchungen, in: Annalen der Physik, 4. Folge, Band 45, 1914, S. 737-800.

mit Abram Fjodorowitsch Joffe, Über die Elektrizitätsleitung in einigen Kristallen und über den Einfluss einer Bestrahlung darauf, in: Annalen der Physik, 4. Folge, Band 64, 1921, S. 1-195.

Literatur

Boveri, Margret, Wilhelm Conrad Röntgen. 1845-1923, in: Heimpel, Hermann/Heuss, Theodor/Reifenberg, Benno (Hg.), Die großen Deutschen. Deutsche Biographie, Band 4, Gütersloh 1978 [Neudruck d. überarb. Ausgabe 1966, 1. Ausgabe Frankfurt/M. u.a. 1956], S. 156-165.

Busch, Uwe (Hg.), Wilhelm Conrad Röntgen. Ein leuchtendes Leben für die Wissenschaft, Berlin, Heidelberg 2020.

Busch, Uwe/Rosendahl, Wilfried (Hg.), Wilhelm Conrad Röntgen – den X-Strahlen auf der Spur. 50 Stätten zur Entdeckung, Geschichte, Anwendung der Röntgenstrahlen in Deutschland und Nachbarländern, Oppenheim am Rhein 2020.

Fölsing, Albrecht, Wilhelm Conrad Röntgen. Aufbruch ins Innere der Materie, München 2002.

Gerabek, Werner E., Röntgen, Wilhelm Conrad, in: Gerabek, Werner E./Haage, Bernhard D./Wegner, Wolfgang (Hg.), Enzyklopädie Medizingeschichte, Berlin 2005, S. 1258-1259.

Glasser, Otto, Wilhelm Conrad Röntgen und die Geschichte der Röntgenstrahlen. Mit einem Beitrag „Persönliches über W. C. Röntgen“ von Margret Boveri, 2. Auflage Berlin [u.a.] 1959 [1. Auflage 1931].

Kant, Horst, Roentgen, Wilhelm Conrad, in: Neue Deutsche Biographie, Band 21, Berlin 2003, S. 732-734.

Leicht, Hans, Wilhelm Conrad Röntgen, München 1994.

Lemmerich, Jost, 100 Jahre Röntgenstrahlen 1895-1995. Ausstellungskatalog der Universität Würzburg, Würzburg 1995.

Lossau, Norbert, Röntgen. Eine Entdeckung verändert unser Leben, Köln 1995.

Rosenbusch, Gerd de/Knecht-van Eekelen, Annemarie, Wilhelm Conrad Röntgen. The Birth of Radiology, Cham (CH) 2019.

Schedel, Angelika, Keil, Gundolf, Der Blick in den Menschen – Wilhelm Conrad Röntgen und seine Zeit, München [u.a.] 1995.

Schug, Alexander/Mödder, Ulrich/Busch, Uwe, Deutsches Röntgen-Museum (Hg.), Die Augen des Professors. Wilhelm Conrad Röntgen. Eine Kurzbiografie, Berlin 2008.

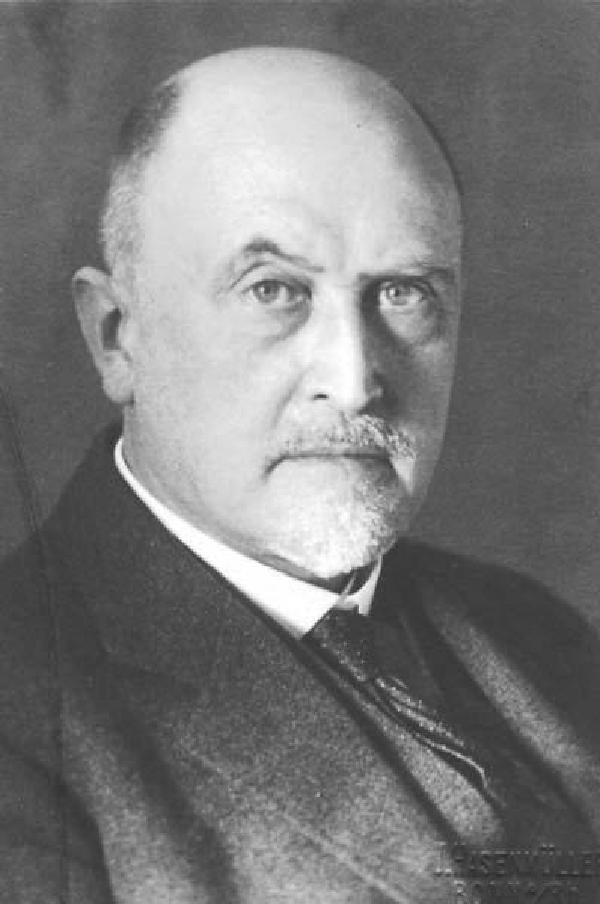

Portraitaufnahme von Wilhelm Conrad Röntgen, Foto: Gerhard du Prel, um 1921 (Deutsches Röntgen-Museum).

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Gerabek, Werner E., Wilhelm Conrad Röntgen, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/wilhelm-conrad-roentgen/DE-2086/lido/62fcd2c5355d68.47945668 (abgerufen am 11.05.2024)