Zu den Kapiteln

Schlagworte

Der Entdecker des Pergamonaltars war weder ausgebildeter Archäologe noch examinierter Ingenieur, sondern ein Selfmademan und vor allem ein Idealist. Der Zwang, eine Lungenerkrankung in milderem Klima zu überwinden, brachte ihn zur Archäologie. Humann war nicht nur der erste Ausgräber der Attalidenresidenz Pergamon, sondern lieferte auch die ersten brauchbaren Pläne anderer kleinasiatischer Ruinenstätten wie Hierapolis, Milet, Priene und Ephesos. 20 Jahre lang kämpfte er für Pergamon. Dabei lernte er Sprache und Mentalität der Türken wie der Nomaden kennen und mit ihnen umzugehen. Gleichzeitig war er, dessen erstes Anliegen die Rettung und Bewahrung von Altertümern war, Teil eines Prozesses, in dessen Verlauf die Wissenschaft und deren Institutionen eng verwoben waren mit der Welt der Politik.

Carl Wilhelm Humann wurde am 4.1.1839 in Steele (heute Stadt Essen) als Sohn des Gastwirts und Steinbruchbesitzers Franz Wilhelm Humann (1806-1870) und seiner Ehefrau Maria Catharina vom Kolke (1805-1887) als zweites von sechs Kindern geboren. Die Familie betrieb in Steele am Markt einen Gasthof mit Restaurationsbetrieb. Daneben unterhielt der Vater einen florierenden Weinhandel, gelangte zu Ansehen und wurde Stadtverordneter. Sohn Carl verlebte im ländlich geprägten Umfeld eine unbeschwerte Jugend. Mit seiner Heimat sollte er sich stets verbunden fühlen. In Steele – die noch selbständige Stadt verlieh ihm 1890 das Ehrenbürgerrecht – befindet sich auch das nach ihm benannte Gymnasium.

1850 kam Carl Humann auf das Königliche Gymnasium am Burgplatz in Essen, wo er im August 1859 das Abitur ablegte. Nach einem Praktikum als Ingenieursassistent beim Feldmesserdienst und beim Bau der Bahnstrecke Essen-Steele-Höntrop-Bochum studierte er ab Herbst 1860 an der Königlichen Bauakademie in Berlin. Besuche des Alten Museums sowie sein akademischer Lehrer Heinrich Strack (1805-1880), Erbauer der Nationalgalerie, der Siegessäule und des Joachimsthalschen Gymnasiums, verbanden Humanns jugendliche Begeisterung für die Antike mit dem Aspekt des tiefen Ernstes der Wissenschaft und ließen sein Interesse vor allem für die antike Baukunst wachsen.

Am 6.12.1860 wurde Humann in die studentische Verbindung „Motiv“ aufgenommen. In den Semesterferien 1861 wurde bei einem Besuch in Steele beim ihm Lungenleiden diagnostiziert, das einen raschen Klimawechsel gebot. Bruder Franz (gestorben 1893), der in Osmanischen Diensten auf Samos als Topograph und aus privatem Interesse an der Erforschung des dortigen Heratempels arbeitete, lud ihn nach Samos ein, wo Carl, sein Studium in Berlin vorzeitig beendend, am 15.11.1861 ankam.

Franz Humann setzte seinen Bruder auf die Erneuerung des Hafens Tigani an und führte ihn in die antike Bodenkunde ein. Franz entdeckte seinerzeit die antike Hafenmole und hatte mit Untersuchungen am berühmten Heratempel begonnen. Die Weiterführung der Grabung bot er Carl an, der 1862 einige Monate am Heraion grub, wobei ihm erste Erkenntnisse über den Grundriss und den Vorgängerbau gelangen. Anfang 1863 ging er nach Smyrna, um in den Handel mit Schmirgel, einem grobkörnigen Mineral, das auf der Insel Naxos ansteht, einzusteigen. Der ausbleibende Erfolg ließ ihn nach Istanbul ziehen, wo er für den britischen Botschafter Sir Henri Bulwer (1801-1872) auf der Insel Plati ein Sommerpalais baute. Vermutlich durch die Vermittlung Bulwers machte Humann die schicksalhafte Bekanntschaft des türkischen Großwesirs Mehmed Fuad Pascha (1814-1869). In dessen Auftrag erforschte er bis 1867 weite Teile des Osmanischen Reiches, um Trassen für Straßen- und Eisenbahnprojekte zu erschließen. Zwischen 1864 und 1866 standen eine Landesaufnahme zwischen Jaffa und Jerusalem sowie die Vermessung einer geplanten Eisenbahnlinie in Palästina an. Vom Gebirge des Ostbalkans bis zum nordwestlichen Kleinasien spannte sich die Untersuchung, die Humann wertvolle Kenntnisse über das Erkennen und Beurteilen des Terrains brachte. Seine Arbeit führte ihn im Winter 1864/1865 in die kleine Hafenstadt Dikeli an der ionischen Küste, nur fünf Stunden zu Pferd entfernt von Pergamon. Als er der alten Attalidenresidenz einen Besuch abstattete, zogen ihn der Ziegelbau des Serapeions, die selçukische Moschee, das Theater und vor allem der Burgberg mit seinen weiten Ruinenfeldern sofort in ihren Bann. Inmitten des gewaltigen Trümmerfeldes verfiel er in Grübeln über die Rätsel des Ortes. Gleichzeitig kam seine Entschlossenheit, die antiken Kunstschätze vor der Vernichtung zu bewahren, zum Tragen. Angesichts der vielen Brennöfen - durch das Verbrennen von Marmor wurde Kalk gewonnen - ließ er durch Eingreifen des Großwesirs das Kalkbrennen verbieten und beendete die Zerstörung weiterer marmorner Bauplastik auf der Burg. Während seines Besuches wohnte er bei dem griechischen Arzt Nikolaos Rallis, in dessen Haus er die erste Reliefplatte sah, die aus der Gigantomachie des Pergamonaltars stammte, was zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt war.

1867 erhielt sein Bruder Franz, mittlerweile ebenfalls in Istanbul ansässig, die Konzession des Sultans zum Bau von fünf Fernstraßen, an dem sich Carl und der drittjüngste Bruder Wilhelm beteiligen wollten. Für den Bau der Strecke Bahkesir-Bandrima und Ayvalik-Dikeli-Bergama-Kirkağaç schlug Carl Humann sein Hauptquartier 1868 in Ayvalik auf, ein Jahr später endgültig in Bergama. In staatlichem Auftrag arbeitend, mit einem Beamtenstab ausgestattet, hatte er vor Ort quasi Befugnisse wie ein Pascha und gebot über 2.000 Arbeiter, 1.000 Zugochsen und 500 Kamele, Esel und Pferde. Neben seiner eigentlichen Aufgabe kümmerte er sich weiterhin um die Rettung der Altertümer auf dem Burgberg. So ließ er einen Mann einsperren, der ein Hochrelief mit der Darstellung eines Gottes - es wurde später als zur Gigantomachie gehörig identifiziert - zu Treppenstufen zurechtgehauen hatte.

Ernst Curtius (1814-1896), Leiter des Antiquariums des Alten Museums in Berlin, Friedrich Adler (1827-1908), Baurat an der Akademie und Heinrich Gelzer (1847-1906), Stipendiat des in den Rang einer preußischen Staatsanstalt erhobenen Archäologischen Instituts, besuchten im Herbst 1871 Pergamon. Dort zeigte ihnen Humann die von ihm entdeckten beiden Reliefplatten, welche in der byzantinischen Stadtmauer verbaut waren. Curtius bat Humann, Planskizzen von Pergamon, Ephesos und Philadelphia aufzunehmen, die 1872 in den Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften veröffentlicht wurden. Gleichzeitig sollte Humann nach Möglichkeit durch kleinere Grabungen oder Kauf Ausstellungsstücke für die Berliner Museen beschaffen.

Am 9.12.1871 berichtete Humann in einem Brief an den deutschen Konsul Johannes Lührsen (1838-1903) in Smyrna über kämpfende Riesen in einem durchlaufenden Tempelfries. Am 19.12.1871 schrieb Humann an Curtius, er habe die beiden besagten Friesplatten aus der Mauer gebrochen; zusammen mit dem von Rallis geretteten Block stellten die drei Stücke Teile eines Frieses eines bedeutsamen Gebäudes dar. Zur gleichen Zeit wurde Humann bei den Arbeiten am Plan von Pergamon von der Schräglage eines Tores am antiken Theater alarmiert. Er folgte einer Reihe umgestürzter Säulen in dessen Achse durch die Felder. Am Ende befand sich ein großer Trümmerhaufen mit warmen Quellen. Da er für den Weg zehn Minuten brauchte, schloss Humann, es müsse sich um eine Prozessionsstraße handeln, die an einem weiteren in der Antike berühmten Monument endete: Er hatte das Asklepeion entdeckt. Dieses Heiligtum war seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. dem Kult des Gottes der Heilkunst gewidmet und stellte in der Antike einen bedeutenden Wallfahrtsort dar.

Humann hatte sich immer wieder bei Curtius für eine offizielle Grabung in Pergamon eingesetzt. Die Hohe Pforte - die Regierung des Osmanischen Reiches - war mit den Zahlungen für den Straßenbau derartig im Rückstand, dass das Unternehmen 1873 zusammenbrach. Humann übersiedelte nach Smyrna, wohin er seine Antikensammlung aus Pergamon bringen ließ. Hier baute er sich eine neue Existenz im Handel mit Schmirgel auf. Er holte die Genehmigung zur Ausfuhr seiner Privatsammlung nach Berlin ein, woraufhin bis 1874 fünf Reliefplatten in das Alte Museum gelangten, wo sie zunächst wenig beachtet wurden. Währenddessen setzte sich Humann weiterhin für eine Grabung in Pergamon ein, aber von Curtius kam keine Unterstützung mehr, da dieser die erste staatlich geförderte Ausgrabung des Deutschen Reiches und die erste derartige überhaupt weltweit in Olympia für 1875 vorbereitete.

Während einer Reise in die Heimat heiratete Humann am 24.11.1874 in Wattenscheid Louise Werwer (1843-1928). Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor: Tochter Maria (1875-1971), die 1901 den Archäologen Friedrich Sarre (1865-1945) heiratete, eine 1878 im Alter von einem Jahr verstorbene Tochter, Sohn Hans (1878-1933) sowie der 1889 siebenjährig verstorbene Sohn Karl. Während die Familie in Smyrna ihren Hausstand hatte, nutzte Humann die Jahre 1875-1877, um durch ausgedehnte Reisen in Griechenland seine archäologischen Kenntnisse zu verfeinern. Die Relieffragmente im Alten Museum hingegen fristeten weiter unerkannt ein Schattendasein und stellten ein ungelöstes Rätsel dar.

Die Antwort auf all die Rätsel gab schließlich ein einziger, schlichter Satz eines antiken Autors. Pergamo area marmorea magna, alta pedes quadraginta, cum maximis sculpturis; continent autem gigantomachiam.[1] Dieser kurze Eintrag aus dem Werk „Liber memorialis“ (8, 14) des römischen Schriftstellers Lucius Ampelius ist der einzige sichere Hinweis aus der Antike über den großen Marmoraltar in Pergamon, 40 Fuß hoch, mit großen Figuren, die eine Gigantenschlacht zeigen. Eine weitere Stelle bei Pausanias (5, 13, 8) nennt einen Altar in Pergamon. Horaz (Oden 2, 19, 21 – 24) liefert eine indirekte Beschreibung, da der Text nur verständlich wird, wenn der Dichter den Pergamonaltar selbst in Augenschein genommen hat.[2] Eine vierte Mitteilung im Neuen Testament (Offenbarung des Johannes 2, 13) ist hingegen nicht mit dem Altar in Verbindung zu bringen.

Als erster verwies Friedrich Wieseler (1811-1892) im Nachtrag zu seinem Artikel „Giganten“ im Ersch-Gruber 1858 auf Ampelius´ Nachricht. Es lässt sich nicht mehr ermitteln, wer wiederum als erster zwischen der Textstelle bei Ampelius und den Reliefplatten, die Humann nach Berlin gesandt hatte, eine Beziehung herstellte. Alexander Conze (1831-1914) selbst vermutete, dass es Friedrich Matz (1853-1874), Lehrstuhlinhaber in Berlin, gewesen war. Auch der Münchener Archäologe und große Neuerer bei der Beurteilung der Kunstepoche des Hellenismus Heinrich Brunn (1822-1894) hatte 1872 abermals auf diese Notiz hingewiesen.

Nun ging es darum, die losen Enden der Fäden zusammenzufügen - und Conze war der richtige Mann dafür. 1877 wurde Conze, der sich durch seine Feldforschungen auf Samothrake einen Namen gemacht hatte, Leiter des Skulpturenmuseums. Er erkannte die hohe Qualität der pergamenischen Bruchstücke. Er betrieb auch mit Unterstützung des preußischen Unterrichtsministers Adalbert Falk (1827-1900), dessen Referenten für Kunstangelegenheiten Richard Schöne (1840–1922) und des Kronprinzen Friedrich Wilhelm (Regentschaft 1888 als Kaiser Friedrich III.) die Erteilung einer Grabungserlaubnis für Pergamon.

Nun ging es darum, die losen Enden der Fäden zusammenzufügen - und Conze war der richtige Mann dafür. 1877 wurde Conze, der sich durch seine Feldforschungen auf Samothrake einen Namen gemacht hatte, Leiter des Skulpturenmuseums. Er erkannte die hohe Qualität der pergamenischen Bruchstücke. Er betrieb auch mit Unterstützung des preußischen Unterrichtsministers Adalbert Falk (1827-1900), dessen Referenten für Kunstangelegenheiten Richard Schöne (1840–1922) und des Kronprinzen Friedrich Wilhelm (Regentschaft 1888 als Kaiser Friedrich III.) die Erteilung einer Grabungserlaubnis für Pergamon.

Die fantastische Entdeckungsgeschichte eines der größten Figurenfriese der europäischen Kultur war von Anfang an ein Politikum. 1876 erschütterten Aufstände auf dem Balkan die türkische Herrschaft; nach dem für das Osmanische Reich desaströs verlaufenen Krieg gegen Russland 1877 musste die Hohe Pforte im Frieden von San Stefano vom März 1878 den Siegern erhebliche Zugeständnisse machen. Die Bedingungen dieses Friedensschlusses wurden auf dem Berliner Kongress im Juni/Juli 1878 zu Gunsten des Osmanischen Reiches erheblich gemildert. Betreiber der Revision war vor allem der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck (1815-1898, Reichskanzler 1871-1890). Wenigstens atmosphärisch wirkte dieser Hintergrund wohl auf die Haltung der Türken gegenüber den Deutschen ein. Bislang hatte das Osmanische Reich aus Reverenz für Deutschland bei der Fundteilung in Pergamon zwei Drittel seines Anteiles an Berlin abgetreten. Ein Vierteljahr nach den Beschlüssen des Berliner Kongresses verzichtete der Sultan durch ein „Iradé“, einen Erlass, nunmehr gänzlich auf jeden Anspruch unter der Voraussetzung, dass Berlin sich an den Kosten der Rückführung der türkischen Flüchtlinge aus den nun unabhängigen Balkanstaaten beteiligte. Wie bedeutsam die Gewinnung des Pergamonaltars für Preußen war, zeigt eine einfache Rechnung. Beliefen sich die Kosten für die Flüchtlingshilfe auf circa 20.000 Reichsmark, so kostete allein die erste Grabungskampagne in Pergamon 120.000 Reichsmark.

Was Pergamon betraf, kamen nun die Dinge schnell in Gang. Am 9.5.1878 wurde die Finanzierung der Grabung von Falk genehmigt, am 1. Juli informierte Conze Humann über die Verbindung der Reliefstücke zu Ampelius´ Textstelle und riet ihm, in Pergamon nicht länger nach einem Tempel für die Friesplatten zu suchen. Stattdessen sollte er Ausschau halten nach einem riesenhaften Altar, der ohne Überbau unter freiem Himmel gestanden hatte. Dies schloss Conze nun wiederum aus der Information bei Pausanias, der den Zeusaltar in Olympia - einen Aschehügel - mit einem oder dem Altar in Pergamon verglichen hatte. Am 17. August. traf die amtliche Grabungserlaubnis (Ferman vom 25.7.1878 [3. Schaban 1295, 25. Juli 1294]) beim Deutschen Konsulat in Smyrna ein, bei deren Verlängerung 1879 der „Iradé“ des Sultans in Kraft trat und damit alle Funde komplett den Ausgräbern überlassen wurden.

Am 9. September begannen die offiziellen Ausgrabungen in Pergamon. Doch wo sollte Humann ansetzen? Jetzt konnte er seine Fähigkeit, das Terrain „zu lesen“, zur Geltung bringen. Einen Tag vor dem offiziellen Grabungsbeginn entschied er sich für einen hügelartigen Schutthaufen am Westrand des Burgberges, der in dominierender Position nach Osten, Süden und Westen freie Sicht bot. Gleichzeitig sollte die westliche byzantinische Stadtmauer in Angriff genommen werden. Schon am 12. September. ging das Telegramm an Conze, durch das Carl Humann in die Geschichte einging: „Elf große Reliefs, meist mit ganzen Figuren, dreißig Bruchstücke und Ara gefunden. […]“[3]. Für den 1.5.1879 ergab das Inventar der Funde 66 Platten der Gigantomachie und 23 des Telephosfrieses, der den Aufsatz des Altarbaues geschmückt hatte, ferner 37 andere Skulpturen und 67 Inschriften. Humann rief erfreut aus: „Wir haben eine ganze Kunstepoche gefunden […]“[4]. Und tatsächlich trat durch Humanns Funde erstmals die Kunstepoche des Hellenismus in Erscheinung, die bisher nur durch die markante Laokoon-Gruppe und einige wenige Einzelstatuen bekannt war. Von dieser Sensation erfuhr die Welt erst, nachdem alle Teile des Altars nach Berlin transportiert waren. Die Fundstücke wurden vor Ort in Kisten verpackt und nach Dikeli geschafft. Dort konstruierte Humann eine Laderampe, über welche die Beladung der Transportschiffe abgewickelt werden konnte. Das Kanonenboot „Comet“ und das Aviso „Loreley“, beide nacheinander in Istanbul stationiert, übernahmen den Transport bis Smyrna. Hier organisierte der Österreichische Lloyd die Verschiffung nach Triest, und von dort aus ging die Ladung per Eisenbahn nach Berlin. Auf diese Weise reiste der Altar in 462 Kisten an seinen neuen Standort. Eine große Hilfe für Humann war Richard Bohn (1849-1898), der mit Wilhelm Dörpfeld, Curtius und Adler in Olympia gegraben hatte. Er kam im September 1879 nach Pergamon und begann die Dokumentation des Altars sowie die Grabungsleitung in Humanns Abwesenheit zu übernehmen.

Bis zur zunächst provisorischen Aufstellung der Funde im Alten Museum blieb die ganze Aktion geheim. Das war nicht weiter schwierig, denn die Welt wurde durch die Grabung in Olympia und noch mehr durch Heinrich Schliemanns (1822-1890) spektakuläre Entdeckung Troias in Atem gehalten. Ein Kadett der „Comet“, der vom Transport aus Pergamon und von Humann nach Hause berichtet hatte, musste sich von seinem Vater belehren lassen, dass der Ort doch Troia und der Mann Schliemann hieße.

Anfang November 1879 war der Transport nach Berlin abgeschlossen und Humann begann mit der Arbeit an seinem Plan von Pergamon im Maßstab 1:1.000. Bereits am 26. November fand in Berlin eine große Ausstellung der Funde aus Pergamon unter Beteiligung illusterer Personen wie Rudolf Virchow (1821-1902) und Iwan Turgenjew (1818-1883) statt. Im Februar 1880 betrieb Conze die Ausstattung der zweiten Grabungskampagne, und im April besuchte Humann seine Mutter in Steele. Während dieses Besuches wurde Humann anlässlich seines Vortrages im Literarischen Verein zu Essen von Justizrat Hans Niemeyer zu dessen Ehrenmitglied ernannt. Am 25. April reiste er nach Berlin.

Carl Humann war nun an einem Wendepunkt angelangt. Bar jeder akademischer Meriten wurde er zum wichtigsten Bindeglied der akademischen Wissenschaft bei der Erforschung des antiken Kleinasiens. Jakob Burckhardt (1818-1897) schwärmte 1882 geradezu von den Neufunden: „Wer meines Amtes ist und die pergamenischen Sachen nicht gesehen hat, ist ein armer Wurm. […] Diese Entdeckung hat den Archäologen ihre Systeme sauber durcheinandergeworfen! […] Der Styl stellenweise so, daß Phidias auf seinem Throne zittert. - Kurz, hievon muß unser Einer einen persönlichen Augenschein nehmen, gerade als wenn irgendwo ein paar Säle von Raffael neu entdeckt würden“[5]. Burckhardt war auch der erste, der die Bedeutung der Pergamonfriese für die griechische Kunstgeschichte erkannte.

In Berlin traf Humann mit Schöne zusammen, der zum Generaldirektor der Königlichen Museen bestellt worden war. Am 4.5. 1880 hielt Humann einen Vortrag bei der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin. Als er den Saal betrat, erhoben sich die Zuhörer spontan von ihren Sitzen. Vier Tage später trug er der Gesellschaft für Erdkunde vor und dinierte mit dem Kronprinzen. Am 6. August trat der neue Ferman für Pergamon in Kraft und am 24. August startete die zweite Kampagne. Im November des Jahres ehrte die Universität Greifswald Carl Humann mit der Ehrendoktorwürde. Sein Renommee hatte auch Auswirkungen auf die Grabungen in Pergamon. Diese in den professionellen Händen Bohns wissend, begann für Humann eine Zeit der spannenden Expeditionen im Dienste der akademischen Forschung und ihrer staatlichen Institutionen. Bei seinem Aufenthalt in Berlin bat ihn der Doyen der deutschen Altertumskunde, Theodor Mommsen (1817-1903), seit 1854 Professor für Alte Geschichte in Berlin, nach Möglichkeit eine Abformung des Monumentum Ancyranum durchzuführen. An den Wänden des Augustus- und Romatempels in Angora (heute Ankara) ist die beste Kopie der Tatenberichte des Kaisers Augustus (Res Gestae) erhalten. Bislang stützte sich die Forschung auf die Abschrift von Ogier Ghislain de Busbecq (1522-1592), eines Gesandten Kaiser Ferdinands I. (Regierungszeit als römisch-deutscher König ab 1531, Kaiser 1558-1564), aus dem Jahre 1554.

Gemeinsam mit dem Österreicher Alfred von Domaszewski (1856-1927) machte sich Humann 1882 im Auftrag der Akademie der Wissenschaften zu Berlin auf den Weg. In Istanbul, dem Ausgangsort der Expedition, machte Humann die Bekanntschaft von Osman Hamdi Bey (1842-1910), Direktor des von ihm gegründeten Müze-i Humayun ("Museum des Imperiums"), des heutigen Archäologischen Museums. Die beiden Brüder im Geiste verband zeitlebens eine enge Freundschaft. In Angora konnte die lateinische Inschrift schnell aufgenommen werden, wohingegen das Abformen der griechischen Version an der Außenseite des Tempels große Probleme machte. Drei Wohnhäuser waren an diese Wand angebaut und verdeckten Teile der Inschrift. Abermals bewährte sich Humanns Talent, mit einfachen Leuten türkischer Mentalität umgehen zu können. Ihm wurde gestattet, die Häuser zu betreten und sogar eine Rückwand herauszubrechen. Auf diese Weise wurde erstmals die 9. Kolumne der „Königin der Inschriften“ in ihrer griechischen Fassung dokumentiert. 194 Gipsplatten wurden von einem britischen Handelskontor nach Berlin versandt. Bei der Publikation 1889 gab Mommsen den Abformungen den Namen „Ectypa Humaniana“. Ein weiteres Mal wurde Humanns Name in der akademischen Wissenschaft unsterblich.

Kaum aus Angora zurückgekehrt, brach die Truppe am 24.7.1882 erneut auf. Ziel waren diesmal Boğazköy und Yazılıkaya. Conze hatte das Unternehmen initiiert, um die Inschriften von Yazılıkaya abformen zu lassen. Beide Orte waren geheimnisvoll. Der französische Forschungsreisende Charles Texier (1802-1871) dokumentierte bei einer Reise durch Zentralanatolien 1834 die Ruinen von Boğazköy und die Begräbnisstätte von Yazılıkaya, konnte beides aber keiner bekannten Zivilisation zuordnen. Humanns Expedition formte bis zum 4.8.1882 41 Gipsplatten der Inschriften ab und transportierte sie zur Verschiffung nach Samsun. Das Rätsel blieb ungelöst. Die Sensation ereignete sich erst bei den Ausgrabungen Georg Wincklers (1863-1913) 1906. Boğazköy war Hattuša, die Hauptstadt des Hethiterreiches, und das gefundene Tontafelarchiv entriss die hethitische Keilschrift der Vergessenheit.

1883 unternahm Humann bereits die nächste Expedition, denn es galt, ein weiteres Rätsel zu lösen; wieder war Humann der richtige Mann vor Ort. Im Winter 1881/1882 drang Kunde nach Berlin, der deutsche Ingenieur Karl Sester hätte von einer riesigen Ruinenstätte im östlichen Antitauros berichtet, die er als „assyrisch“ bezeichnete. Die Bergspitze des Nemrud Dağ war als Fixpunkt für Kartierungen bekannt, nicht aber durch eine Ruinenstätte. Otto Puchstein (1856-1911), Reisestipendiat des Deutschen Archäologischen Institutes in Ägypten, wurde von Conze und der Akademie beauftragt, Sester aufzusuchen und mit ihm zusammen den Nemrud Dağ zu überprüfen. Am 4.5.1882 erreichten beide ihr Ziel. Puchstein hatte das Rätsel schnell gelöst, in dem er an der Rückseite der Sessel der großen Sitzfiguren griechische Inschriften fand. Allerdings war das, was sie auf dem Nemrud Dağ vorfanden, nicht mit irgendetwas Bekanntem vergleichbar. Das rechtfertigte genauere Untersuchungen. Und wer außer Humann sollte das bewerkstelligen? Von İskenderun aus erreichte die Truppe am 7.7.1883 den Nemrud Dağ, wo Puchstein seine Ergebnisse des Vorjahres vortrug. Die Spitze des Berges war künstlich angelegt worden und die Inschriften wiesen auf den „großen König Antiochos“ hin. Nachdem die üblichen Gipsabdrücke genommen waren, marschierte die Expedition zurück nach İskenderun und verschiffte dort die 32 Kisten nach Triest. Otto Puchstein wertete die Ergebnisse der Expedition aus und identifizierte den Nemrud Dağ als ein Hierothesion. Diese monumentale Kombination aus Heiligtum und Grabanlage war nur in der Kultur des antiken Königreiches Kommagene (163-74 v. Chr.) verbreitet, die mit der Humann-Expedition ihren Weg zurück in die Geschichte gefunden hatte.

Nach diesem großen Erfolg lag eine weitere Erforschung der antiken Landschaft Kommagene auf der Hand, zumal Hamdi Bey seinem Freund Humann die Rechte zur Grabung an einer anderen derartigen Anlage wie der des Nemrud Dağ überlassen hatte. Aber im Oktober 1883 reiste Humann mit Conze nach Lesbos, um neue Projekte zu besprechen. Conze konnte aber Humann weder für seinen Plan, Lesbos gründlich zu untersuchen, noch für eine Zusammenarbeit mit dem jungen Robert Koldewey (1855-1925), dem späteren Ausgräber von Babylon, gewinnen.

1884 wurde Humann zum Auswärtigen Direktor der Antikensammlung Berlin mit Sitz in Smyrna ernannt und war damit für alle deutschen Unternehmungen im orientalischen Raum zuständig.

Nach topographischen Untersuchungen in Hierapolis 1887 wurde Humann und dem Archäologen Friedrich von Duhn (1851-1930) eine besondere Ehre zuteil. Humanns Freund Hamdi Bey lud beide nach Istanbul ein, um als erste europäische Fachleute den gerade entdeckten Alexandersarkophag zu begutachten.

Humann nutzte seine neue Stellung als Auswärtiger Direktor, um 1887 ein „Comité behelfs Erforschung der Trümmerstätten des alten Orients“ zu gründen. Neue Projekte mussten jährlich, etwa beim Archäologischen Institut oder den Königlichen Museen, beantragt werden. Da diese Institutionen an Etats gebunden waren, entstand oft eine längere Wartezeit. Mittels des Komitees sollten die Forschungen unabhängiger vom Instanzenweg werden. Auf diese Weise konnte schon für Frühjahr 1888 die erste vom Komitee organisierte und finanzierte Expedition anlaufen. Diese führte unter der Leitung Humanns nach Zincirli, jener Anlage im antiken Kommagene, die Hamdi Bey seinem Freund zur Untersuchung überlassen hatte. Die Kampagne verlief sehr erfolgreich, bis Humann sich Mitte Mai eine Lungenentzündung zuzog, die sich in einem Rückfall vom 1. Juni noch verschlimmerte. Gleichzeitig erreichte ihn ein Telegramm von Hamdi Bey, der ihn am 7. Juni in İskenderun treffen wollte. Es war bezeichnend für Humann, dass er trotz seines schlechten Zustandes mit seinem Arzt den beschwerlichen Ritt unternehmen wollte. Nach dem Treffen mit Hamdi Bey reiste Humann nach Istanbul, um die Fundteilung zu verhandeln. Das herausragende Ergebnis der Kampagne war die Stele des assyrischen Königs Asarhaddon, die im Tausch mit einem Apollontorso aus Tralles unter Vermittlung Hamdi Beys nach Berlin gebracht wurde.

Kaum genesen, nahm Humann noch im gleichen Jahr gemeinsam mit Dörpfeld einen Plan von Tralles auf. 1889 besuchte Humann mit seiner Familie Heinrich Schliemann in Athen und nahm ein Jahr später an der ersten Troia-Konferenz teil. 1891 bemühte sich Humann um eine Grabungserlaubnis für Milet, die er aber nicht mehr selbst beaufsichtigen konnte. Von 1890 bis 1893 grub Humann in Magnesia am Mäander und brachte monumentale Teile der Architektur aus Magnesia nach Berlin. 1894 unterstützte er die österreichische Grabungskampagne in Ephesos, in dem er durch seine Planaufnahme das technische Gutachten lieferte, auf dessen Basis die Grabungen verlaufen sollten. Am 16.9.1895 begann die Grabung in Priene, während derer Humanns Kräfte zu schwinden begannen. Er bat um Entsendung eines Assistenten. Der Stipendiat Theodor Wiegand traf daraufhin noch im September in Priene ein. Am 5. Oktober fühlte sich Humann so krank, dass er nach Smyrna abreiste. Am Tag vorher wurde kurz vor Sonnenuntergang noch ein Marmoraltar gefunden, auf dem als Inschrift nur ein Wort stand: dem Heros. Das war Carl Humanns letzter Fund. Am 12.4.1896 starb er in Smyrna und wurde dort auf dem katholischen Friedhof beigesetzt. Nach der Auflassung des Friedhofes 1963 wurden die sterblichen Überreste Humanns nach Pergamon überführt und dort, in der Nähe des Großen Altars, fand er in einer neu errichteten Gruft seine letzte Ruhestätte.

Quellen

Assmann, Erwin (Hg.), Luci Ampelii Liber Memorialis, Leipzig 1976.

König, Ingemar (Hg.), Lucius Ampelius. Liber memorialis. Was ein junger Römer wissen soll, 2. Auflage, Darmstadt 2011.

Menge, Hermann/Voessler, Martin (Hg.), Horaz. Oden und Epoden, München 1971.

Meyer, Ernst, Pausanias. Beschreibung Griechenlands, 2 Bände, Darmstadt 1968.

Werke

Geschichte der Unternehmung, in: Ergebnisse der Ausgrabungen zu Pergamon. Vorläufiger Bericht von Alexander Conze, Carl Humann, Richard Bohn, Hermann Stiller, Habbo Gerhardt Lolling und Otto Raschdorff, Berlin 1880, S. 5-34.

Arbeitsbericht, in: Ergebnisse der Ausgrabungen zu Pergamon 1880-1881. Vorläufiger Bericht von Alexander Conze, Carl Humann, Richard Bohn, Berlin 1882, S. 3-25.

Arbeitsbericht, in: Ergebnisse der Ausgrabungen zu Pergamon. Dritter Vorläufiger Bericht 1883-1886 von Alexander Conze, Carl Humann, Richard Bohn, Max Fränkel, Berlin 1888, S. 5-26.

Die Tantalosburg im Sipylos, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung 13(1888), S. 22–41.

[zusammen mit] Puchstein, Otto, Reisen in Kleinasien und Nordsyrien, Berlin 1890.

Ausgrabungen in Tralles (1888), Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung 18(1893), S. 394–403.

Magnesia am Mäander, in: Magnesia am Mäander. Bericht über die Ergebnisse der Ausgrabungen der Jahre 1895-1898, Berlin 1904, S. 1-7.

Topographie und Bauten, in: Carl Humann, Conrad Cichorius, Walther Judeich, Franz Winter, Altertümer von Hierapolis. Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts, Ergänzungsschrift 4, Berlin 1898, S. 1-17.

Bericht über die Ausgrabung von Senjirli 1888. Mittheilungen aus den Orientalischen Sammlungen der Königlichen Museen zu Berlin 12, Berlin 1898.

Literatur

Brunn, Heinrich, Über die kunstgeschichtliche Stellung der pergamenischen Gigantomachie, in: Jahrbuch der Königlich Preußischen Kunstsammlungen 5 (1884), S. 231-292.

Burckhardt, Jacob, Briefe. Vollständig und kritisch bearbeitete Ausgabe mit Benützung des handschriftlichen Nachlasses hergestellt von Max Burckhardt, Band 8, Basel 1974.

Dörner, Friedrich Karl u. Eleonore (Hg.), Von Pergamon zum Nemrud Dağ. Die archäologischen Entdeckungen Carl Humanns, Mainz 1989.

Gornig, Gilbert Hanno, Wem gehört der Pergamon-Altar? Völkerrechtliche Diskussion der Forderungen Griechenlands auf Rückgabe von Kulturgütern, in: Gornig, Gilbert Hanno/Schiller, Theo/Wesemann, Wolfgang (Hg.), Griechenland in Europa, Frankfurt/M. [u.a.] 2000, S. 61-98

Gossman, Jeffrey Lionel, Imperial Icon: The Pergamon Altar in Wilhelminian Germany, in: The Journal of Modern History 78 (2006), S. 551–587.

Kästner, Ursula, Carl Humann und die Entdeckung des Pergamonaltars. Vom Privatunternehmen zum Stattsauftrag, in: Trümpler, Charlotte (Hg.), Das Große Spiel. Archäologie und Politik zur Zeit des Kolonialismus (1860-1940). Begleitbuch zur Ausstellung "Das Große Spiel - Archäologie und Politik", Ruhr-Museum, Weltkulturerbe Zollverein, Essen, 11. Februar-13. Juni 2010, Köln 2008, S. 324-335.

Payne, Alina, On Sculptural Relief: Malerisch, the Autonomy of Artistic Media at the Beginnings of Baroque Studies, in: Hills, Helen (Hg.), Rethinking the Baroque, Farnham 2011, S. 39-62.

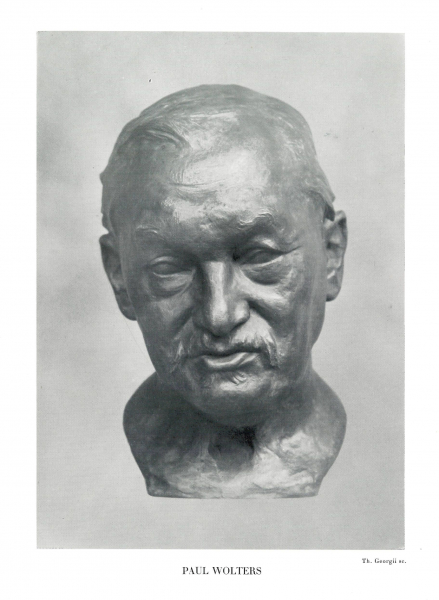

Pinkwart, Doris, Carl Humann, in: Lullies, Reinhard/Schiering, Wolfgang (Hg.), Archäologenbildnisse. Porträts und Kurzbiographien von Klassischen Archäologen deutscher Sprache, Mainz 1988, S. 69-70.

Radt, Wolfgang, Pergamon. Geschichte und Bauten einer antiken Metropole, 2. Auflage, Darmstadt 2011.

Schalles, Hans-Joachim, Der Pergamonaltar. Zwischen Bewertung und Verwertbarkeit, Frankfurt/M. 1988.

Schmolling, Ernst, Hat Horaz den pergamenischen Altar gekannt? Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Königl. Marienstifts-Gymnasiums zu Stettin. Ostern 1909. Pr. Nr. 206, Stettin 1909.

Schuchardt, Carl/Wiegand, Theodor (Hg.), Der Entdecker von Pergamon Carl Humann. Ein Lebensbild, Berlin 1931.

Schuchhardt, Walter-Herwig, Carl Humann, der Entdecker von Pergamon, in: Gymnasium 82 (1975), S. 293-308.

Schulte, Eduard (Hg.), Carl Humann, der Entdecker des Weltwunders von Pergamon. In Zeugnissen seiner Zeit 1839-1896. Geschildert von Eduard Schulte, Dortmund 1971.

Schulte, Eduard (Hg.), Chronik der Ausgrabung von Pergamon 1871-1886. Aus Berichten und Briefen des Humann-Kreises, Dortmund 1963.

Schulte, Eduard (Hg.), Der Pergamonaltar. Entdeckt, beschrieben und gezeichnet von Carl Humann, Dortmund 1959.

Stier, Hans Erich, Aus der Welt des Pergamonaltars. Geburt, Blüte und Schicksale der Hellenistischen Kultur, Berlin 1932.

Stupperich, Reinhard, Carl Humann, in: Stupperich, Robert (Hg.), Westfälische Lebensbilder 13 (1985), S. 130-155.

Weiss, Peter, Die Ästhetik des Widerstands, 3 Bände, Frankfurt/M. 1985.

Wieseler, Friedrich, Giganten, in: Ersch, Johann Samuel/Gruber, Johann Gottlieb, Allgemeine Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste. Unveränderter Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1818–1889, Graz 1969, hier: Band 67, S. 141-184.

Online

Peters, Klaus, Virtuelle Reise nach Pergamon. Geschichte und Monumente der antiken Stadt. [Online]

Schulte, Eduard, Humann, Carl, in: Neue Deutsche Biographie 10 (1974), S. 32-33. [Online]

Franz Humann im Jahr 1862, gezeichnet von seinem Bruder Karl auf Samos. (Carl-Humann-Stiftung)

- 1: Assmann, Erwin (Hg.), Luci Ampelii Liber Memorialis, Leipzig 1976, S. 17.n Gruft seine letzte Ruhestätte.

- 2: Schmolling, Horaz.

- 3: m 9. September begannen die offiziellen Ausgrabungen in Pergamon. Doch wo sollte Humann ansetzen? Jetzt konnte er seine Fähigkeit, das Terrain „zu lesen“, zur Geltung bringen. Einen Tag vor dem offiziellen Grabungsbeginn entschied er sich für einen hügelartigen Schutthaufen am Westrand des Burgberges, der in dominierender Position nach Osten, Süden und Westen freie Sicht bot. Gleichzeitig sollte die westliche byzantinische Stadtmauer in Angriff genommen werden. Schon am 12. September. ging das Telegramm an Conze, durch das Carl Humann in die Geschichte einging: „Elf große Reliefs, meist mit ganzen Figuren, dreißig Bruchstücke und Ara gefunden. […]“

- 4: Schuchardt/Wiegand, Entdecker, S. 29.

- 5: Brief vom 17.8.1882 an Robert Grüninger, in: Burckhardt, Briefe, Band 8, Nr. 977, S. 67.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Kirschbaum, Markus, Carl Humann, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/carl-humann-/DE-2086/lido/602a7c072f1792.76491427 (abgerufen am 26.04.2024)