Zu den Kapiteln

Johannes (Johann) Bückler, besser unter seinem Rufnamen Schinderhannes bekannt, war ein deutscher Räuber, der während der Jahre 1796 und 1802 gemeinsam mit seinen Spießgesellen über 130 Straftaten verübte, die von Viehdiebstahl bis Mord reichten. Trotzdem bietet die Figur des Schinderhannes bis heute Stoff für viele Geschichten, die den Räuber aus dem Hunsrück meist mehr als einen Robin Hood des Soonwaldes erscheinen lassen.

Am 21.11.1803 fand Johannes Bückler unter der Guillotine in Mainz den Tod. Es ist nicht bekannt, wann genau er geboren wurde, doch ist davon auszugehen, dass er bei seinem Tod zwischen 20 und 24 Jahren alt war. Der Zeitraum seiner Geburt wird demnach auf die Jahre 1777-1780 eingegrenzt. Es ist davon auszugehen, dass Bücker in Miehlen bei Nastätten geboren wurde, dem Heimatort seiner Mutter.

Johannes Bückler zeigt eine für seine Zeit typische „Karriere“ als Räuber. Die meisten Menschen, die im 18. und frühen 19. Jahrhundert in sogenannten „Räuberbanden“ aktiv waren, stammten aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Hintergrund war der rasche Bevölkerungsanstieg im 18. Jahrhundert. Viele dieser Menschen waren nicht sesshaft, sondern verdienten ihren Lebensunterhalt, indem sie über Land zogen. So auch der Vater des Johannes Bückler, der sich als Feldarbeiter und Tagelöhner verdingte. Seine Mutter, Anna Maria Schmitt, war bei ihrer Hochzeit bereits schwanger. Seine ersten Lebensahre verbrachte Johannes Bückler in Miehlen, doch nach einem Diebstahl seiner Mutter verließ die Familie den Ort überstürzt. Einige Zeit schloss sich Bücklers Vater als einfacher Soldat dem Militär an, dann desertierte er und zog mit seiner Familie in den Hunsrück. Da der Vater nirgends lange Arbeit hatte, zogen sie von Ort zu Ort.

Etwa ein Jahr nach seiner Konfirmation verließ der damals 15-jährige Johannes sein Elternhaus, nachdem er einen Wirt bestohlen hatte. Zunächst schlug er sich mehr schlecht als recht mit Viehdiebstählen durch, ging dann aber bei verschiedenen Schindern (Abdeckern) in die Lehre. In dieser Zeit entstand vermutlich der von ihm wenig geliebte Rufname „Schinderhannes“.

Einem seiner Meister, dem Abdecker Nagel in Bärenbach (heute Verbandsgemeinde Kirchberg/Hunsrück), stahl er sechs Kalbsfelle und eine Kuhhaut. Dafür erhielt er eine öffentliche Prügelstrafe, die ihn, wie er später behauptete, sehr geprägt hat. Vom weiteren Stehlen hielt sie ihn allerdings nicht ab. Gemeinsam mit diversen Verbündeten, zum Beispiel Jakob Fink, der auf Grund seiner roten Haare als der „rote Fink“ bekannt wurde, unternahm er vermehrt in den Jahren 1796/1797 Viehdiebstähle. Schließlich wurde Bückler in Kirn inhaftiert, konnte aber schon nach einem Tag aus dem Gefängnis fliehen.

Das erste Gewaltverbrechen des Schinderhannes, bei dem ein Mensch sein Leben verlor, fällt auf das Jahresende 1797. Gemeinsam mit dem roten Fink und einigen anderen Komplizen verprügelte er den Landstreicher und Pferdedieb Niklas Rauschenberger, genannt Plackenklos, nachdem dieser zwei Freundinnen Bücklers bedrängt und bestohlen hatte. Rauschenberger erlitt so starke Verletzungen, dass er diesen erlag.

Zu Beginn des Jahres 1798 ist der erste bewaffnete Raubüberfall des Schinderhannes und seiner Bande belegt. Auch er forderte ein Todesopfer. Weitere Überfälle folgten, darunter auf zwei Jüdinnen. Ansonsten fanden in dieser Zeit weiterhin Viehdiebstähle statt. Die Aktivitäten der Schinderhannesbande wurde durch die erneute Festnahme Bücklers kaum unterbrochen, da er wie schon zuvor nach kurzer Zeit aus dem Gefängnis in Saarbrücken fliehen konnte. Im selben Jahr war Johannes Bückler wiederum in einen Todesfall verwickelt. Es handelte sich um den Juden Simon Seligmann aus Seibersbach (heute Verbandsgemeinde Stromberg), der im Soonwald erschlagen wurde. Schinderhannes gab später an, nicht an der Tötung des Juden beteiligt gewesen zu sein. Er schob seinem Komplizen Peter Petry, auch als der schwarze Peter bekannt, die Schuld zu, gestand aber, dem Toten Wertgegenstände entwendet zu haben.

DE-2086, LVR_ILR_0000115513.

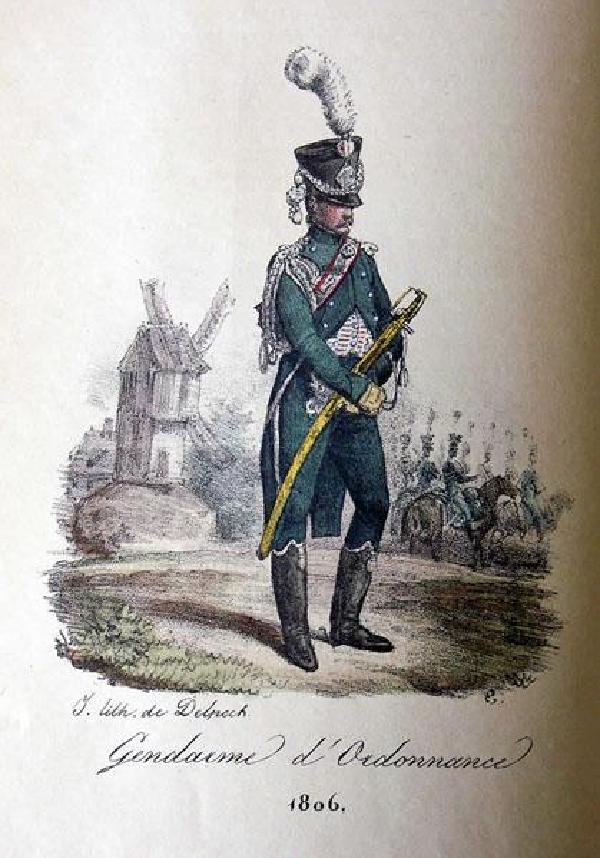

Die Gegend, in der Schinderhannes und seine Komplizen tätig waren, war wie das gesamte linksrheinische Deutschland seit 1794 von französischen Truppen besetzt. Die Franzosen setzten alles daran, ihn und seine Bande zu fassen. 1799 konnte die Nationalgendarmerie erstmals einen wirklichen Erfolg verbuchen. Bei einem Streifzug wurde Johannes Bückler in Schneppenbach (heute Verbandsgemeinde Kirn-Land) festgenommen und nach einigen Verhören in den Gefängnisturm von Simmern gebracht. Dieses Mal gelang dem Schinderhannes die Flucht erst nach knapp einem halben Jahr, im August 1799. Diese wiederholten Gefängnisausbrüche brachten ihm noch zu Lebzeiten den Ruf ein, er könne Wunder vollbringen und sich unsichtbar machen. Nach dem Ausbruch aus dem Turm von Simmern begann die eigentliche Hochphase der Aktivitäten des Schinderhannes. Er scharte wieder Gesellen um sich. Straßenraub, Einbrüche und Erpressung waren die Folge. Nach einiger Zeit war er neben seinem Rufnamen Schinderhannes auch unter dem Namen „der König vom Soonwald“ bekannt.

Die Bande des Schinderhannes entsprach allerdings nicht den heutigen Vorstellungen einer „Bande“, da es sich dabei nicht um eine feste Gruppe handelte, sondern um relativ spontane Zusammenrottungen, die nach der verübten Tat schnell wieder zerfielen. Eine hierarchische Ordnung bestand nur während der Zeit der Tat, und sie diente nur der erfolgreichen Durchführung. Die Bandenmitglieder wurden überwiegend aus der vagierenden Bevölkerungsschicht rekrutiert und man verständigte sich über geheime Zeichen (sogenannte Zinken) und eine eigene Geheimsprache, das sogenannte „Rotwelsch“. Diese Form von Räuberbanden war typisch für das 18. und frühe 19. Jahrhundert.

Von Januar bis März 1800 hielt sich Johannes Bückler auf der rechten Rheinseite auf, kehrte dann aber wieder ins Linksrheinische zurück. Bei Gefahr wechselte er allerdings gern zwischen den Rheinseiten hin und her, da dies es den französischen Behörden erschwerte, ihn zu fassen. Im Laufe der Zeit legte er sich sogar ein Pseudonym für seine Aufenthalte auf der anderen Rheinseite zu, um dort als fahrender Krämer seine Ware anzubieten, oder Märkte zu besuchen: Jakob Ofenloch von Altenbamberg. Ostern 1800 lernte er auf einer Tanzveranstaltung seine zukünftige Lebensgefährtin Juliana (Julchen) Bläsius (1781-1851) kennen. Die Beziehung zu ihr sollte ihm später beim Volk noch einen Sympathiebonus verschaffen, da er sich während des Prozesses als liebevoller, fürsorglicher Familienvater präsentierte.

DE-2086, LVR_ILR_0000115511.

1801 arbeitete er mit einer Gruppe der sogenannten „Niederländischen“ Räuberbande zusammen, deren Kern überwiegend aus Juden bestand. Unter dem Oberbefehl des niederländischen Räubers Abraham Picards beteiligte Johann Bückler sich an einem Überfall auf das Posthaus in Würges (heute Stadt Bad Camberg im Taunus), entwendete Picard allerdings auch einen Teil von dessen Beute und machte sich mit ihr rheinabwärts aus dem Staub. Nach dem Coup in Würges verständigten sich die Landesobrigkeiten auf mehr Zusammenarbeit bei der Verbrechensbekämpfung; die Bürger wurden unter Androhung von Strafe verpflichtet, im Falle von Raubüberfällen Alarm zu schlagen und Hilfe zu leisten. Das erschwerte die Arbeit der Schinderhannesbande erheblich. Immer öfter mussten die Räuber fliehen, oder sie wurde sogar nach einem Überfall von den Dorfbewohnern verfolgt.

Im Mai 1802 wurde Schinderhannes durch einen Zufall auf der rechten Rheinseite gefasst, weil er sich nicht ausweisen konnte. Zunächst wurde er nach Frankfurt gebracht und am 15. Juni dem französischen Nationalkommando in Mainz übergeben. Der Prozess gegen die Bande des Schinderhannes begann am 24.10.1803 und endete am 20. November des gleichen Jahres mit einem Todesurteil für Johann Bückler und 19 Mitangeklagte, welches am 21. November vollstreckt wurde. Julchen Bläsius wurde zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt, im Gefängnis gebar sie einen gemeinsamen Sohn. Zuvor hatte sie schon einmal ein Kind von Bückler bekommen, doch war es kurz nach der Geburt gestorben.

Die Erzählungen, die bereits zu seinen Lebzeiten ber den Schinderhannes und seine Bande kursierten, zeigen keinen groben, gewalttätigen Räuber, sondern stilisieren ihn zu einer Art Robin Hood, dessen Taten, wenn auch gesetzeswidrig, von edlen Motiven geleitet wurden. Drei Hauptmotive sind dabei entscheidend: Erstens Antisemitismus, zweitens politische Rebellion und drittens soziales Engagement. Keines dieser Motive wird tatsächlich für den Schinderhannes eine Rolle gespielt haben, doch kam es ihm natürlich stets zu Gute zu wissen, dass er eine gewisse Sympathie im Volk genoss, und er mag sich wohl auch dem entsprechend inszeniert haben, besonders während des Prozesses. Die Gerüchte machten ihm zum Rächer an den bei vielen einfachen Menschen verhassten Juden, obwohl er keine Berührungsängste hatte, mit jüdischen Gaunern zusammen zu arbeiten, sie stilisierten ihn zum Freiheitskämpfer gegen die Franzosen, obwohl er keine Tendenz dazu erkennen lässt, und sie machten ihn zum Sozialrebellen, obwohl er und seine Bande nur auf persönliche Bereicherung aus waren. Die Geschichten entsprachen den heute schwer nachvollziehbaren Wünschen und Sehnsüchten der damaligen Zeit und nicht der historischen Person des Johannes Bückler.

Quellen

Becker, Johannes Nikolaus, Actenmäßige Geschichte der Räuberbanden an beyden Ufern des Rheins, Köln 1804, Reprint Leipzig 1988.

Literatur

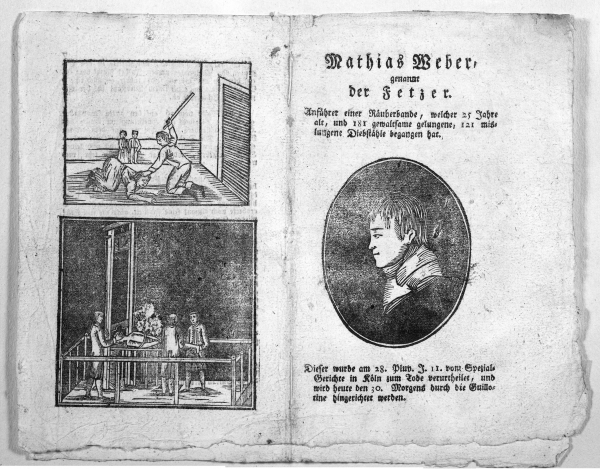

Boehncke, Heiner (Hg.), Die rheinischen Räuberbanden. Schinderhannes, Fetzer und Co, Frankfurt a. M. 1993.

Finzsch, Norbert, Obrigkeit und Unterschichten. Zur Geschichte der rheinischen Unterschichten gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Stuttgart 1990.

Fleck, Udo, „Diebes-Räuber-Mörder“ Studie zur kollektiven Delinquenz rheinischer Räuberbanden an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, (PDF-Datei der Dissertation von 2003 auf dem Hochschulschriftenserver der Universität Trier).

Fleck, Udo, "Die Geißeln der Menschheit" - Die Bande des 'Schinderhannes' Johannes Bückler, in: Unrecht und Rechtr. Kriminaliät und Gesellschaft im Wandel von 1800-2000. Wissenschaftlicher Begleitband der gemeinsamen Landesausstellung der rheinland-pfälzischen und saarländischen Archive in Trier 2002, Koblenz 2002, S. 340-359.

Fleck, Udo, "Ein Messer in der Hand und eins im Maul!" - Die Schinderhannesbande (1796-1803), in: Schmitt, Sigrid/Matheus, Michael (Hg.), Kriminalität und Gesellschaft in Spätmittelalter und Neuzeit, Stuttgart 2005, S. 95-117 [Mit Karte der Orte, wo die Bande tätig war und Angabe der Delikte].

Lutz, Dagmar, „Ein Mann wie er im Buche steht.“ Versuch einer Lebensbeschreibung des Johannes Bückler, genannt Schinderhannes, in: Schurke oder Held? Historische Räuber und Räuberbanden; [Ausstellung des Badischen Landesmuseums 27.09.1995-07.01.1996], Thorbecke 1995.

Mathy, Helmut, Der Schinderhannes. Zwischen Mutmaßungen und Erkenntnissen, Mainz 1989.

Scheibe, Mark, Die Strafjustiz in Mainz und Frankfurt/Main, 1796-1803: unter besonderer Berücksichtigung des Verfahrens gegen den Serienstraftäter Johannes Bückler, genannt Schinderhannes, 1802/03, Kelkheim 2009.

Online

Artikel "Mathias Weber" im Internetportal Rheinische Geschichte. [Online]

Artikel "Räuber und Gauner im Rheinland" im Internetportal Rheinische Geschichte. [Online]

DE-2086, LVR_ILR_0000115509.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Becker, Lydia, Johannes Bückler, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/johannes-bueckler-/DE-2086/lido/57c58a6c1b8fd3.60387402 (abgerufen am 27.04.2024)