Zu den Kapiteln

1. Einleitung

Angesichts des zunehmenden Interesses für Fußball in der Sowjetunion rief der Fußballbund der UdSSR im Mai 1960 die erste sowjetische Fußballzeitschrift Futbol („Fußball“) ins Leben. Das neue Fachperiodikum begleitete den Sieg der sowjetischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Frankreich (1960). Diese wöchentliche Sonntagsbeilage zur renommierten Sportzeitung Sovetskij sport („Sowjetsport“) erschien zwischen 1967 und 1990 unter dem Namen Futbol-Chokkej („Fußball und Eishockey“) und heißt ab 1990 wieder Futbol[1]. Das Magazin, das die „Verbesserung der Qualität des sowjetischen Fußballs“ als seine wichtigste Aufgabe ansah, etablierte sich schnell als die führende Sportzeitschrift der Sowjetunion: Im Januar 1968 erreichte seine beachtliche Auflage 1,5 Millionen Exemplare[2]. Während der wichtigsten Fußballereignisse (Welt- und Europameisterschaften) – zum Beispiel während der Weltmeisterschaft in England (1966), bei der die sowjetische Auswahl das Halbfinale erreichte und erst das Spiel um den dritten Platz gegen Portugal verlor – betrug die Auflage der Zeitschrift sogar 2,5 Millionen Exemplare[3]. Das Fachmagazin profitierte dabei insbesondere von der Tatsache, dass das sowjetische Staatsfernsehen in den 1960er und 1970er Jahren relativ wenig Fußball zeigte.

Die bekannten sowjetischen Sportjournalisten Martyn I. Meržanov, Lev I. Filatov, Viktor V. Ponedel’nik, Oleg S. Kučerenko und ihre Kollegen machten ihre Leser mit den Spielen der sowjetischen Nationalmannschaft, mit der sowjetischen Oberliga und auch mit der Entwicklung des Fußballs außerhalb des Landes vertraut. Die Ostpolitik Willy Brandts (1913-1992) und die damit verbundene Verbesserung der Beziehungen zwischen der BRD und der Sowjetunion verstärkten in der UdSSR das Interesse für Westdeutschland und unter anderem für das Sportleben in diesem westeuropäischen Land. So setzte sich die sowjetische Sportpresse in den 1970er Jahren intensiv mit dem westdeutschen Fußball auseinander: Die Triumphe der DFB-Auswahl bei der Europameisterschaft (1972) und bei der Weltmeisterschaft in eigenem Land (1974) wurden registriert. FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach spielten eine wichtige Rolle in den europäischen Pokalen. Mit besonderem Interesse verfolgte die sowjetische Sportzeitschrift das Phänomen Borussia Mönchengladbach und befasste sich mit diesem Verein aus der Provinz, der in den 1970er Jahren fünf westdeutsche Meisterschaften gewonnen, zweimal den UEFA-Pokal geholt, sich durch eine attraktive offensive Spielweise ausgezeichnet hat und zudem zahlreiche Stars hatte, welche auch in der Nationalmannschaft Akzente setzten. Die in der Forschung bisher nicht analysierte Berichterstattung des Futbol-Chokkej über Borussia Mönchengladbach steht im Mittelpunkt dieses Beitrages.

2. Spitzenmannschaft aus der Bundesliga

Die aufmerksamen Futbol-Chokkej-Leser waren über die Entwicklungen in der Bundesliga gut informiert: Die sowjetische Zeitschrift veröffentlichte regelmäßig – meist nach der Hin- und nach der Rückrunde – umfassende Berichte über diese westeuropäische Liga. Die Berichte wurden entweder von sowjetischen Journalisten oder vor allem von Redakteuren des Nürnberger Kicker-Sportmagazins vorbereitet. Mit dem Kicker, den man für „die renommierteste“ Sportzeitschrift der Bundesrepublik Deutschlands hielt[4], pflegte der Futbol-Chokkej eine enge Verbindung. So schilderten der Kicker-Chefredakteur Karl-Heinz Heimann und seine Kollegen in ihren sowjetischen Publikationen den rasanten Aufstieg des „Dorfvereins“ Borussia Mönchengladbach, den die französische Fachzeitschrift France Football als „Team des Jahres 1975“ auszeichnete[5]. Man beschäftigte sich mit dem erbitterten Zweikampf zwischen FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga, wobei die Sympathie eher auf der Seite des „Dorfvereins“ aus dem sozialdemokratisch regierten Nordrhein-Westfalen war, während ihr Rivale aus München als ein Team aus dem von der „reaktionären“ CSU dominierten Bundesland Bayern wahrgenommen wurde[6].

Im Hinblick auf Borussia Mönchengladbach ist der im Januar 1975 erschienene Beitrag des sowjetischen Trainers Valentin A. Nikolaev (1921-2009) besonders erwähnenswert. Nach der Weltmeisterschaft (1974) besuchte Nikolaev zusammen mit einigen Kollegen die Bundesrepublik Deutschland, Polen, die Niederlande und Jugoslawien. Die sowjetischen Trainer sollten den Fußballbetrieb in diesen Ländern näher kennenlernen. Angesichts der beachtlichen Erfolge der DFB-Auswahl und westdeutscher Vereine in Europa-Pokalen vertrat Nikolaev Anfang 1975 die Ansicht, man solle die Entwicklung des Fußballs in der BRD aufmerksam beobachten, um von den westdeutschen Erfahrungen zu profitieren. Insgesamt 18 Tage durfte er bei Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und Bayern München hospitieren. Bestrebt, den sowjetischen Lesern die Organisation des westdeutschen Profifußballs zu erklären, bezeichnete Nikolaev diese Vereine als „Geschäftsunternehmen“, die sehr eng mit der Wissenschaft zusammenarbeiten würden. In Mönchengladbach beobachtete der Gast aus der Sowjetunion eine „ausgezeichnete“ Trainingsanlage. Für Nikolaev eher ungewöhnlich war die Tatsache, dass der Spitzenreiter der Bundesliga, die Borussia, weder über einen Mannschaftsarzt verfüge – die Spieler würden von einer Klinik in Mönchengladbach betreut –, noch ein Stadion besäße. Das Stadion am Böckelberg, auf der die Mannschaft ihre Heimspiele in der Liga austrage, gehöre der Stadt und werde an den Bundesligisten günstig vermietet.

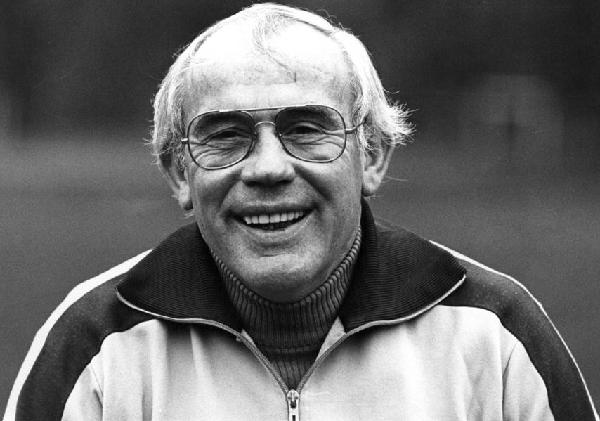

In seinem Beitrag stellte Valentin Nikolaev das Mannschaftstraining (physische Vorbereitung, taktische und technische Übungen, Testspiele) und den gewöhnlichen Wochenablauf der deutschen Spitzenmannschaft dar. Er betonte, dass in Mönchengladbach unter der Leitung des Cheftrainers Hennes Weisweiler und des für die physische Vorbereitung des Teams zuständigen Konditionstrainers Karl-Heinz Drygalsky (geboren 1937) diszipliniert, zielgerichtet und motiviert gearbeitet werde[7].

Die nationalen und internationalen Erfolge der Borussia waren angesichts dieser exzellenten physischen und taktischen Vorbereitung nicht überraschend: 1972 gewann das Team den DFB-Pokal. 1970, 1971, 1975, 1976 und 1977 triumphierte es in der Bundesliga. 1978 verpasste die Mannschaft aus Mönchengladbach nur knapp ihren vierten Meistertitel in Folge. In diesem Zusammenhang berichtete der Futbol-Chokkej über den legendären „Skandal des Jahres 1978“ im westdeutschen Fußball: Am 29.4.1978, am letzten Spieltag der Saison 1977/1978, ging Borussia Dortmund (BVB) in der in Düsseldorf ausgetragenen Partie gegen Borussia Mönchengladbach 0:12 hoffnungslos unter. Dieser kuriose Kantersieg verbesserte zwar erheblich die Tordifferenz der Mannschaft aus Mönchengladbach, jedoch ging der fünffache Meister nur als zweiter Sieger aus dem Fernduell gegen den 1. FC Köln hervor, der die Meisterschaft für sich entschieden hat. Das Spiel in Düsseldorf analysierend, konzentrierte man sich primär auf die desaströse Leistung der Dortmunder Spieler, die sich hätten regelrecht abschießen lassen und von der Vereinsführung dafür mit einer Geldstrafe von 2.000 DM bestraft worden seien. Die Leser erfuhren zudem, dass der Übungsleiter der Dortmunder – späterer Europameister mit Griechenland (2004) –, Otto Rehagel (geboren 1938), nach der Blamage seiner Mannschaft entlassen wurde[8].

1979 gewann Borussia Mönchengladbach souverän den UEFA-Pokal. Ein Jahr später stand sie erneut im Endspiel dieses Turniers. Die sowjetischen Journalisten und ihre westdeutschen Kollegen ließen sich von den letzten bemerkenswerten Erfolgen des Bundesligisten aus Mönchengladbach nicht beeindrucken. Bereits 1977 waren sie der Meinung, die „goldene Ära“ der Borussia nähere sich ihrem Ende[9]. Drei Jahre später hob man die schwache Leistung der Mannschaft in der Bundesliga hervor. Gleichzeitig wurde auf einen jungen talentierten Borussia-Spieler hingewiesen[10], der einer der größten deutschen Fußballstars der 1980er und 1990er Jahre werden sollte: Der junge Mann hieß Lothar Matthäus (geboren 1961).

Hennes Weisweiler während eines Trainingslagers in Schöneck, Juli 1970. (Privatarchiv Heini Seith / CC BY-SA 3.0)

3. Mönchengladbach erobert Europa

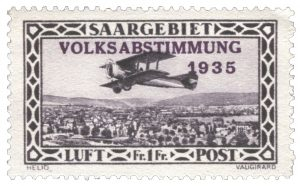

Zwischen 1973 und 1980 bestritt Borussia Mönchengladbach insgesamt fünf Endspiele der europäischen Pokale: 1975 und 1979 holte sie den UEFA-Pokal. Bereits 1971 zählte der Futbol-Chokkej Borussia zum „Favoritenkreis“ für den Sieg im Europapokal der Landesmeister[11]. Die sowjetische Zeitschrift zeigte sich dabei von den Leistungen der Borussia in der Bundesliga und von ihrem Auftritt im Europapokal der Landesmeister 1970 beeindruckt. Damals deklassierten die Borussen in der ersten Runde den zyprischen Meister EPA Larnaca FC und verloren in der nächsten Runde erst im Elfmeterschießen gegen das englische Spitzenteam FC Everton[12]. Auch 1971 kam der westdeutsche Meister nicht über die zweite Pokalrunde hinaus. Das sowjetische Sportmagazin berichtete ausführlich über das dramatische Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Inter Mailand am 20.10.1971, das für viel Aufregung auf dem Rasen und auch außerhalb des Spielfeldes gesorgt hatte. Im Hinspiel in Mönchengladbach erzielte Borussia einen fulminanten 7:1-Sieg, der die drückende Überlegenheit der deutschen Gastgeber widerspiegelte. Der Auslöser des Skandals war die Verletzung des italienischen Torjägers Roberto Boninsegna (geboren 1943) in der ersten Halbzeit: Von einer aus dem Publikum geworfenen Dose getroffen, konnte er das Spiel nicht fortsetzten. Der Täter wurde von der Polizei zwar umgehend festgenommen, es kam daraufhin jedoch auf den Rängen zu Tumulten zwischen deutschen und italienischen Fans. Die italienische Mannschaft wurde von den deutschen Fans hemmungslos ausgepfiffen und verbal beleidigt. Währenddessen baute die Mönchengladbacher Fohlenelf ihre verdiente Führung aus und lag nach der ersten Halbzeit mit 5:1 vorne. In der zweiten Halbzeit kassierte Inter zwei weitere Tore und schien somit die Chance auf das Weiterkommen endgültig vertan zu haben. Nach dem „Büchsenwurfspiel“ legten die Mailänder bei der UEFA Protest ein, indem sie die Aberkennung des Ergebnisses und eine technische Niederlage für Borussia forderten[13].

Der Futbol-Chokkej verfolgte die Affäre und informierte seine Leser über die Entscheidung der UEFA, ein Wiederholungsspiel einzusetzen, eine Strafe von 10.000 Schweizer Franken gegen Borussia zu verhängen[14] und außerdem den Inter-Mittelfeldsspieler Mario Corso (geboren 1941) aufgrund seiner Attacken gegen den Schiedsrichter bis Ende des Jahres 1971 zu sperren[15].

Vor dem Wiederholungsspiel fand das Rückspiel zwischen Inter und Borussia am 3. November in Mailand statt. Die sowjetische Zeitschrift hob die besonderen Sicherheitsmaßnahmen in Mailand hervor: 1.350 Polizisten hätten während der Partie für Ordnung gesorgt, im Stadion seien keine Getränke verkauft worden und die italienischen Presse habe die Tifosi zur Mäßigung aufgerufen. Der Futbol-Hokkej bemerkte, dass sich diese Maßnahmen als wirkungsvoll erwiesen hätten: Außerhalb des Spielfeldes seien keine besonderen Vorkommnisse registriert worden[16]. Inter bezwang Borussia in diesem torreichen Spiel mit 4:2.

Im Hinblick auf das brisante Wiederholungsspiel ging die UEFA auf den Vorschlag der Borussia ein: Die deutsche Mannschaft wollte dieses Spiel nicht in Bern – wie Inter dies ursprünglich gefordert hatte[17] – sondern in West-Berlin austragen lassen, wo man mit einer großen Unterstützung des Publikums rechnen konnte. Diese Unterstützung der deutschen Fans benötigte die Fohlenelf angesichts einer deutlichen Niederlage in Mailand.

Der Futbol-Chokkej berichtete, dass auch bei diesem Spiel zahlreiche Polizisten eingesetzt worden seien, welche erneute Krawalle verhindern sollten. Die Italiener verbrachten das Spiel überwiegend in der Defensive und erkämpften mit Glück – Borussia Mönchengladbach verschoss einen Elfmeter – ein torloses Remis. Das einzige Mitglied der italienischen Delegation, das an diesem ersten Wintertag des Jahres 1971 wohl nicht ausgelassen gefeiert hat, war der Inter-Trainer Giovanni Invernizzi (1931-2005): Während seine Mannschaft um den Einzug in die Runde der besten Acht kämpfte, wurden aus seinem Hotelzimmer etwa 600.000 Lira gestohlen. Die sowjetische Sportzeitschrift spottete in diesem Zusammenhang über die Westberliner Polizei, die anscheinend mit dem Spiel überfordert gewesen sei und die Sicherheit der italienischen Gäste außerhalb des Rasens nicht mehr habe gewährleisten können, und wunderte sich über den italienischen Übungsleiter, der sorglos sein Geld im Hotelzimmer gelassen habe[18].

UEFA-Pokal-Finale am 21. Mai 1975 zwischen FC Twente und Borussia Mönchengladbach (1:5), Johan Zuidema nimmt den Ball volley, Foto: Hans Peters / Anefo. (Nationaal Archief / CC0 1.0)

Spätestens seit dem Skandalspiel am 20.10.1971 genoss das Stadion am Böckelberg in Mönchengladbach einen schlechten Ruf in der Sowjetunion und stand stellvertretend für den in der UdSSR scharf kritisierten Hooliganismus im westlichen Fußball. Am 11.4.1973 sorgte diese Arena erneut für negative Schlagzeilen: An diesem Tag empfing Borussia im ersten Halbfinale des UEFA-Pokals FC Twente Enschede aus den Niederlanden. Nachdem Borussias Torjäger Jupp Heynckes (geboren 1945) im Strafraum beim Spielstand von 2:0 gefoult worden war und einen Elfmeter bekam, musste die Polizei angreifen, um die Zusammenstöße zwischen deutschen und holländischen Fans auf den Rängen zu unterbinden. Der Futbol-Chokkej bemerkte in seinem Spielbericht, dass Heynckes diese unerwartete Spielunterbrechung geschickt genutzt habe, um sich vor dem Strafstoß zu erholen und diesen sicher zu verwandeln. Die Borussia habe vor allem dank des überragenden Spielmachers Günter Netzer souverän gewonnen und den Weg ins Endspiel gegen den FC Liverpool geebnet[19]. In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre ging die sowjetische Zeitschrift kaum noch auf das Stadion in Mönchengladbach ein, denn die Borussia trug ihre internationalen Spiele in den benachbarten Städten (vor allem in Düsseldorf oder auch in Duisburg) aus, die über größere Arenen verfügten[20].

Die Spiele gegen die englischen Mannschaften verliefen für die Fohlenelf in den 1970er Jahren eher unglücklich. 1970 warf FC Eveton die Borussen aus dem Europapokal der Landesmeister. 1973 scheiterte Borussia am FC Liverpool, wobei die deutsche Mannschaft die 3:0-Niederlage im Hinspiel am 10. Mai fast wegstecken konnte und nach der ersten Halbzeit im Rückspiel am 23. Mai mit 2:0 führte. Mehr konnten die Deutschen allerdings nicht erreichen. Das zweite Spiel war aus der sowjetischen Sicht besonders relevant: Der damals beste sowjetische Schiedsrichter Pavel N. Kazakov (1928-2012) leitete souverän die Partie in Mönchengladbach[21]. Am 25.5.1977 traf Borussia Mönchengladbach im Endspiel des Europapokals der Landesmeister erneut auf den englischen Meister FC Liverpool und ging mit 1:3 als zweiter Sieger enttäuscht vom Rasen des Olympiastadions in Rom[22].

In den 1970er Jahren stellte der Futbol-Chokkej Borussia Mönchengladbach als eine Mannschaft dar, die durch voreingenommene Schiedsrichter in Europa-Pokalen oft benachteiligt werde. Pavel Kazakovs faire Leistung im zweiten Endspiel des UEFA-Pokals (1973) sei für die Borussen daher eher eine Ausnahme gewesen: Im April 1974 kritisierte das sowjetische Sportmagazin den spanischen Schiedsrichter Franco Martinez, der das Rückspiel zwischen der Borussia und dem AC Mailand im Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger am 24. April leitete. Nach einer 2:0-Niederlage in Mailand mussten die Borussen in Düsseldorf mindestens drei Tore erzielen, um das Endspiel zu erreichen. Nach der ersten Halbzeit führte Mönchengladbach mit 1:0. In der zweiten Halbzeit verweigerte Martinez den Gastgebern drei klare Elfmeter[23]. AC Mailand erreichte das Finale in Rotterdam und verlor dort am 8.5.1974 gegen den 1.FC Magdeburg aus der DDR.

Die Vertreter des 1. FC Magdeburg, der stellvertretende Klubvorsitzende Günter Behne und der Trainer Günter Konczak, beobachteten das Rückspiel zwischen der Borussia und dem AC Mailand am Rhein-Stadion in Düsseldorf. Das DDR-Sportmagazin Die Neue Fußballwoche betonte in ihrem Spielbericht, dass die Gäste aus der DDR „einen Catenaccio in Perfektion“ gesehen hätten, der den Italienern den Einzug ins Endspiel beschert habe. Das Mönchengladbacher Spielkonzept wurde als „völlig untauglich“ bezeichnet. Die in der UdSSR hervorgehobene umstrittene Schiedsrichter-Leistung wurde nicht einmal erwähnt[24].

In der UdSSR und insbesondere in der DDR schien man über den Ausgang des Halbfinales zwischen der Borussia und dem AC Mailand nicht besonders enttäuscht gewesen zu sein: Zwar hätte der Sieg einer DDR-Mannschaft im Finale eines Europapokals über ein Spitzenteam aus der BRD, zudem noch am 8. Mai, am 29. Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland, eine große propagandistische Bedeutung haben können, befürchtete man jedoch vermutlich eine unangenehme Niederlage im brisanten deutsch-deutschen Duell.

Der Niederländer Leonardus van der Kroft (1929-2016) entwickelte sich am 17.3.1976 zum Feindbild der Borussia-Fans. Als Schiedsrichter leitete er an jenem Abend in der spanischen Hauptstadt die zweite Viertelfinale-Partie des Europapokals der Landesmeister zwischen Real Madrid und der Borussia. Das erste Spiel in Düsseldorf hatte 2:2-Unentschieden geendet, wobei die Borussen eine 2:0-Führung gegen die Gäste aus Spanien verspielt hatten. Nach der ersten Halbzeit lag Borussia in Madrid mit 1:0 in Führung. Ein umstrittener Elfmeter für die Gastgeber und zwei für die Gäste nicht anerkannte Tore aber entschieden die Partie[25]. Der spanische Meister mit dem ehemaligen Borussia-Idol Günter Netzer (geboren 1944) marschierte in das Halbfinale ein und verlor dort gegen FC Bayern München. Van der Kroft wurde von der UEFA nach einem Protest der Borussia suspendiert und dufte – wie der Futbol-Hokkej betonte – keine internationalen Spiele mehr leiten[26].

In den 1970er Jahren spielte Borussia Mönchengladbach erfolgreich in verschiedenen Europa-Pokalen. Zu ihrem ersten und einzigen Duell mit einer sowjetischen Mannschaft kam es aber erst im April 1977: Im Europapokal der Landesmeister trafen sich Borussia Mönchengladbach und der sowjetische Meister Dynamo Kiev, der 1975 seine ersten internationalen Titel (Europapokal der Pokalsieger, UEFA-Supercup) geholt und 1977 im Viertelfinale den FC Bayern ausgeschaltet hatte.

Vor dem Duell zwischen Mönchengladbach und Kiev setzte sich der Futbol-Hokkej ausführlich mit dem westdeutschen Meister auseinander. Der Dynamo-Gegner galt als „Spitzenklub aus einer kleinen Stadt“, deren Schlüsselspieler Berti Vogts (geboren 1946) und Jupp Heynckes zwar bereits den Zenit ihrer Karriere überschritten hätten, in der DFB-Auswahl jedoch eine Schlüsselrolle spielten[27]. Der Chefredakteur Lev Filatov sprach von einem „interessanten Gegner“ mit den großen Stars wie Vogts, Heynckes oder Rainer Bonhof (geboren 1952), der imstande sei, die Auswärtsspiele zu gewinnen[28].

In seinem Spielbericht über das Hinspiel am 6.4.1977 betonte Filatov, dass die Gäste vor 102.000 Zuschauern im ausverkauften Zentralstadion in Kiev äußerst vorsichtig, defensiv und zurückhaltend gespielt und auf ein torloses Remis gesetzt hätten. Nur sporadisch habe Borussia ihre blitzschnellen Angriffe durchgeführt. Die von Valerij V. Lobanovskij (1939-2002) geleitete sowjetische Mannschaft habe das Spiel zwar gewinnen wollen, sei jedoch nicht bereit gewesen, risikoreich zu agieren. Das Endergebnis 1:0 habe die spielerische Überlegenheit von Dynamo Kiev widergespiegelt. Der denkbar knappe Dynamo-Sieg stimmte Lev Filatov nicht gerade optimistisch: In Kiev habe man einen Gegner gesehen, der wesentlich stärker als die im Viertelfinale bezwungenen FC Bayern sei. Der Ausgang des Duells schien nach dem Hinspiel weiterhin offen zu sein[29].

Am 20. April erlebte der große Trainer Valerij Lobanovskij in Düsseldorf eine der bittersten Niederlagen seiner langen Trainerkarriere: Die erste Halbzeit gehörte den Borussen, die ohne den verletzen Heynckes spielten und vor 70.000 Zuschauern in der 21. Minute in Führung gingen. Rainer Bonhof verwandelte einen Elfmeter, den der sowjetische Torhüter Evgenij Rudakov (1942-2011) verschuldet hatte. Nach dem ersten Tor leistete sich die für ihre Sicherheit bekannte Dynamo-Abwehr ungewöhnlich viele Fehler. Allerdings vermochten die Gastgeber nicht, ihren Vorsprung auszubauen. In der zweiten Halbzeit bestimmten die Gäste aus Kiev das Spiel und verpassten zahlreiche Chancen zum Ausgleich. Stattdessen kassierte Dynamo acht Minuten vor dem Schluss den zweiten Treffer, der das Ausscheiden des sowjetischen Meisters endgültig besiegelte[30].

Die Dynamo-Niederlage bedeutete einen schweren Schlag für den sowjetischen Fußball: Der Traum vom Sieg im wichtigsten europäischen Vereinsturnier ging nicht in Erfüllung. Viktor Ponedel'nik (geboren 1937), sowjetischer Nationalspieler in den 1960er und renommierter Sportreporter in den 1970er Jahren, saß am 20. April im Düsseldorfer Rhein-Stadion und sah mit an, wie die Mannschaft seines Freundes Lobanovskij den Einzug ins Finale verspielte. Ponedel’nik war 1963 ins Blickfeld des sowjetischen KGB geraten, der sein Verhalten während eines Gastspieles von Spartak Moskau in Israel missbilligte. Damals trat er zusammen mit seinen Kollegen im israelischen Fernsehen auf und sang von Gefühlen überwältigt die israelische Nationalhymne mit. Nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen der UdSSR und Israel nach dem Sechstagekrieg (1967) wurde ihm dieser Vorfall übel genommen[31]. Nach dem Abschluss seiner Spielerkarriere Ende der 1960er Jahre durfte Ponedel'nik sechs Jahre lang nicht ins Ausland reisen; und die Aufhebung seines Ausreiseverbots verdankte er nicht zuletzt dem einflussreichen Trainer Lobanovskij[32].

In seinem Spielbericht für den Futbol-Chokkej stellte Ponedel'nik fest, dass Dynamo Kiev in der Bundesrepublik Deutschland als „eine der stärksten Mannschaften Europas“ geachtet würde. Viel Lob erntete der „Weltklassespieler“ Rainer Bonhof, der als bester Borussia-Spieler des Rückspiels geschildert wurde[33]. Lev Filatov machte das Duell zwischen „Europas Fußballer des Jahres 1975“ Oleg Blochin (geboren 1952) und dem deutschen Welt- und Europameister Berti Vogts zu einem Schlüsselmoment der Begegnungen: Der von Vogts geschickt gedeckte sowjetische Stürmer habe keine Tore erzielen können und zudem etliche Torchancen in Düsseldorf vergeben. Vogts, der sich im Endspiel um die Weltmeisterschaft (1974) gegen Johann Cruyff (1947-2016) behauptet habe und dem der Futbol-Chokkej noch vor kurzem das Ende seiner großen Spielerkarriere prophezeit hatte, habe seine Weltklasse in den Spielen gegen Dynamo Kiev erneut eindrucksvoll bewiesen[34].

Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre berichtete der Futbol-Chokkej weiterhin über Borussia aus Mönchengladbach: Das deutsche Team spielte zwar nicht mehr gegen die Mannschaften aus der Sowjetunion, machte aber durch seine Leistungen im UEFA-Pokal (Pokalsieger 1979, Pokalfinalist 1980) auf sich aufmerksam[35].

4. Borussia Mönchengladbach als Meisterwerk Hennes Weisweilers

Borussia Mönchengladbach der ersten Hälfte der 1970er Jahre galt als ein Meisterwerk des herausragenden Trainers Hennes Weisweiler, der dieses Team 1964 übernommen, zu großen nationalen und internationalen Erfolgen geführt und zahlreiche große Spieler der DFB-Auswahl (Netzer, Vogts, Bonhof unter anderem) ausgebildet habe[36]. 1975 schwärmte der sowjetische Trainer Valentin Nikolaev von Weisweiler, dem ehemaligen Assistenten des Bundestrainers Sepp Herberger (1897-1977) und dem Dozenten an der Deutschen Sporthochschule in Köln: Er lasse sein stabiles, technisch und taktisch ausgezeichnet vorbereitetes Team einen attraktiven offensiven Fußball spielen und wende dabei fortschrittliche wissenschaftlich geprüfte Trainingsmethoden an[37]. Weisweiler wurde vom Futbol-Chokkej außerdem als ein ambitionierter, selbstsicherer und manchmal überheblicher Übungsleiter dargestellt. An dieser Stelle kann exemplarisch auf die Berichterstattung des sowjetischen Sportmagazins über das Europapokalviertelfinalspiel der Landesmeister 1973/1974 hingewiesen werden: Im Hinspiel gewann Borussia auswärts 2:0 gegen den nordirischen Außenseiter Glentoran FC. Der Futbol-Chokkej bemerkte, dass Weisweiler – überzeugt vom Gesamtsieg seines Teams – dem Rückspiel am 20. April in Mönchengladbach ferngeblieben sei. Er sei zuhause geblieben und habe sich die Übertragung des Spiels zwischen den beiden potentiellen Halbfinalgegnern seiner Mannschaft, zwischen Sporting Lissabon und dem FC Zürich, angeschaut[38]. Tatsächlich konnte sich Weisweiler dieses unkonventionelle Verhalten leisten: Die Nordiren hatten im Rückspiel keine Chancen und verabschiedeten sich mit einer 0:5-Niederlage aus dem Wettbewerb. Im Halbfinale erwartete die Borussen jedoch nicht Sporting, das den FC Zürich bezwungen hatte, sondern AC Mailand. In einem Spielbericht nach dem Hinspiel in Mailand (2:0 für die Gastgeber) zitierte die sowjetische Zeitschrift Weisweiler, der zugeben musste, er habe den Gegner, der sich in der Serie A eher schwach präsentiere, unterschätzt[39].

Weisweilers Abschied von Borussia nach elf erfolgreichen Jahren wurde vom Futbol-Chokkej 1975 registriert: Durch seinen Wechsel zum spanischen Spitzenklub FC Barcelona habe Weisweiler seine finanzielle Lage erheblich verbessert. Sein Nachfolger Udo Lattek werde dem offensiven Spielstil Weisweilers treu bleiben[40].

Die sowjetische Zeitschrift verfolgte die Karriere von Udo Lattek (1935-2015): Es wurde etwa über seine Entlassung beim FC Bayern 1975 berichtet[41]. Bis zum Duell gegen Dynamo Kiev im Europapokal der Landesmeister blieb er allerdings im Schatten seines renommierten Vorgängers Weisweiler[42]. Erst der Sieg über Dynamo Kiev (1977) brachte ihm in der Sowjetunion Respekt und Anerkennung ein. So empörte sich der Futbol-Chokkej über eine „Verschwörung“ unzufriedener Borussia-Spieler, die am 24.3.1979 zuhause halbherzig gegen den FC Bayern gespielt, 1:7 verloren und die vorgezogene Beurlaubung des Übungsleiters erzwungen hätten[43]. Dem Nachfolger Latteks, der Vereinsikone Jupp Heynckes, traute man den Durchbruch nicht zu: Man erwartete eher einen rasanten Abstieg der Mannschaft, die ihre wichtigsten Spieler (Vogts, Bonhof, Herbert „Hacki“ Wimmer, Allan Simonsen unter anderem) verloren und zudem einen unerfahrenen Übungsleiter verpflichtet habe, der nun seine früheren Mitspieler trainieren solle[44].

Im Gegensatz zu Lattek oder Heynckes galten der Nationaltrainer Helmut Schön (1915-1996) und insbesondere Hennes Weisweiler als zwei der besten Trainer Europas. Weisweilers Rückkehr in die Bundesliga (1976) und seine westdeutsche Meisterschaft mit dem 1. FC Köln (1978) wurden wohlwollend zum Kenntnis genommen[45]. Als Meister-Trainer veröffentlichte Weisweiler im Mai 1979 einen Gastbeitrag im Futbol-Chokkej, in dem er seine Spielphilosophie pointiert erklärte: In seiner Borussia-Zeit habe er sich keine gestandenen teuren Spieler leisten können. Aus der Not habe er auf junge Talente gesetzt, die seinen offensiven Fußball verinnerlicht hätten. Er habe immer nach psychologisch und moralisch festen, zielstrebigen, findigen, einfallsreichen und kompromisslosen Fußballern gesucht, die das Spiel hätten lesen und mit dem Ball umgehen können sowie auch in 1-gegen-1-Situation gingen. Ein besonderes Augenmerk habe er dabei auf die Torjäger gelegt[46].

5. Als Berti Vogts nach Georgien kam

In den 1970er Jahren beschäftigte sich die sowjetische Sportzeitschrift mit zahlreichen herausragenden Spielern aus Westdeutschland: Franz Beckenbauer (geboren 1945) und Gerd Müller (geboren 1945) genossen den Ruf der größten Stars ihres Jahrzehnts[47]. Mit seinen Toren ließ Müller den Borussia-Stürmer Jupp Heynckes hinter sich. Heynckes galt als „zweitbester“ westdeutscher Torjäger[48] und wurde sogar als „Halb-Müller“[49] bezeichnet, der einen erheblichen Beitrag zu den internationalen Erfolgen seines Vereins geleistet habe[50].

Günter Netzer – der bester Borussia-Spieler zu Anfang der 1970er Jahre – wurde als ein temperamentvoller „Künstler“ und herausragender „Weltklassespieler“ charakterisiert[51]. Mit seinen Leistungen habe er die Auszeichnung „Europas Fußballer des Jahres 1972“ verdient: der vom France Football verliehene „ballon d’or“ allerdings ging an Franz Beckenbauer, der zwei Stimmen mehr als seine Nationalmannschaftskollegen Netzer und Müller erhalten habe[52]. Im Fall Netzer sprach die sowjetische Sportpresse von einem Ausnahmetalent, dessen Karriere in der Nationalmannschaft eher unglücklich verlaufe: Die Weltmeisterschaft in Mexiko (1970) habe er aufgrund seiner Verletzung verpasst. Er sei jedoch nach Mexiko gefahren und habe dort als Experte für die in der UdSSR heftig angegriffene Bild-Zeitung gearbeitet. In diesem Boulevard-Blatt habe Netzer die Leistungen des WM-Dritten aus der BRD scharf kritisiert[53]. In der DFB-Auswahl, die 1974 die Heimweltmeisterschaft gewonnen hatte, habe Netzer keine wichtige Rolle gespielt. Der Mittelfeldspieler – damals bei Real Madrid unter Vertrag – sei in einer schlechten Verfassung gewesen und habe vor allem die Reservebank gedrückt[54]. Im Hinblick auf die Gruppenphase der Weltmeisterschaft wurde „die größte Sensation der Vorrunde“, der Sieg der DDR-Auswahl im Spiel gegen die WM-Gastgeber (1:0) in Hamburg, gefeiert. Im Spielbericht über diese denkwürdige Partie wollte der Futbol-Chokkej seine Freude über den großen Erfolg des „sozialistischen Bruderlandes“ nicht verheimlichen und zitierte zufrieden Günter Netzer. Netzer war in der zweiten Halbzeit nach lauten Forderungen der Hamburger Zuschauer gegen Wolfgang Overath (geboren 1943) eingewechselt worden, konnte aber keine Impulse setzen. Nach dem Spiel habe er kein Blatt vor den Mund genommen, in seiner typischen Manier über die enttäuschende Leistung seines Teams gesprochen und zudem keinen Hehl daraus gemacht, dass die DDR verdient gewonnen habe. Um im Turnier weiter zu kommen, müsse die DFB-Auswahl ihr Spiel erheblich verbessern[55].

Netzers schlechte Form bei der WM 1974 wurde auch im bereits erwähnten Beitrag des sowjetischen Trainers Valentin Nikolaev im Januar 1975 aufgegriffen. Nikolaev zitierte Netzers ehemaligen Vereinstrainer Hennes Weisweiler, der den Wechsel seines wichtigsten Spieler zu Real missbilligte und nun im Gespräch mit dem sowjetischen Kollegen – die Bedeutung seiner eigenen Trainingsmethoden betonend – bemerkte, Netzer sei deshalb nicht der wichtigste Spieler im BRD-Team geworden, weil er das physische Training während der Saison in Spanien vernachlässigt und den entstandenen Rückstand nicht mehr habe nachholen können[56]. Netzer galt als eigensinnig, ambitioniert, „äußerst selbstverliebt“ und „überempfindlich“. Aber seine Neigung zur Improvisation und seine Fähigkeit zu herausragenden Strafstößen und brillanten Vorlagen wurden gewürdigt. Man bedauerte sogar, dass die UdSSR nicht über Fußballer mit solchen Qualitäten verfüge[57].

Bemerkenswert ist, dass sich der Futbol-Chokkej nicht nur mit dem Fußballprofi Netzer, sondern auch mit dem Menschen Netzer beschäftigte. Die sowjetischen Leser erfuhren, dass der von Verletzungen geplagte „Fußballer Deutschlands der Jahre 1972 und 1973“[58] ein profitorientierter Geschäftsmann sei, der in der ersten Hälfte der 1970er Jahre die Borussia-Stadionzeitung FohlenEcho herausgegeben habe. Netzer habe zwar selbst keine Artikel geschrieben, jedoch habe er in erster Linie mit Anzeigen in diesem in Mönchengladbach beliebten Magazin Geld verdient[59]. 1973 wurde berichtet, dass Netzer musikalisch begabt sei. Sein Privatleben aber habe er noch zu regeln; eine Lebenspartnerin habe der Fußballer noch nicht gefunden. Sogar Netzers Markenzeichen – seine Frisur, die dem in der konservativen Sowjetunion propagierten Haarmodestil zuwiderlief – wurde wohlwollend erwähnt: Man bemerkte, dass der selbstironische westdeutsche Spieler langes Haar nach seinen eigenen Bekundungen trage, weil er kein schönes Gesicht habe. Die gewählte Frisur mache ihn attraktiver[60].

Netzers spektakulärer Wechsel zu Real Madrid wurde in der Sowjetunion eher negativ wahrgenommen: Noch 1972 zitierte der Futbol-Chokkej-Redakteur Oleg Kučerenko den Nationalspieler, der einen Vereinswechsel ausgeschlossen und betont habe, er werde Borussia Mönchengladbach, in der er sich optimal entfalten könne, nicht verlassen[61]. Nur ein Jahr später ging Günter Netzer jedoch nach Madrid, wo er einen deutlich besser dotierten Vertrag erhalten habe, während eine satte Ablöse von etwa 600.000 DM in die Kasse von Borussia geflossen sei[62]. In den nächsten Jahren hoben Karl-Heinz Heimann und weitere Kicker-Redakteure im Futbol-Chokkej übereinstimmend hervor, dass Netzer 1973 eine falsche Entscheidung getroffen habe: Seine Karriere sei in Madrid ins Stocken geraten[63]. An seine früheren Leistungen in der Nationalmannschaft habe er nicht mehr anknüpfen können[64].

Spätestens nach seinem Wechsel zu Real wurde Netzer zum Symbol der Kommerzialisierung des westlichen Profifußballs: Vom Verkauf von Spielern, teuren Transfers und der Verpflichtung von „Landsknechten“ (der sowjetischer Terminus für Legionäre)[65] hielt man in der sozialistischen Sowjetunion nicht viel. Aus diesem Grund ist es nicht überraschend, dass sich die sowjetische Fußballzeitschrift über die enttäuschende Leistung von Real Madrid im UEFA-Pokal 1973/74 freute: Die favorisierten Spanier überstanden nicht einmal die erste Pokalrunde, während die nach dem Abgang ihres Schlüsselspielers Netzer geschwächte Borussia Mönchengladbach ihren Spitzenplatz in der Bundesliga verteidigte und zudem das Viertelfinale des Europapokals der Pokalsieger 1973/1974 erreichte. In dieser Konstellation sah man die Bestätigung einer alten Fußballweisheit: Geld allein schießt keine Tore und bringe nicht automatisch Siege[66].

Die Publikationen über Netzers Wechsel veranschaulichen eine für den Futbol-Chokkej der 1970er Jahre charakteristische negative Berichterstattung über Real Madrid. Sie soll im Kontext der sowjetischen Auseinandersetzung mit der Franco-Diktatur in Spanien betrachtet und kann nicht zuletzt durch den Einfluss der eher Real-kritischen westdeutschen Zeitschrift Kicker erklärt werden: So wurde den Spaniern zum Beispiel übel genommen, der Nationalmannschaftskarriere von Real-Spielern Günter Netzer und Paul Breitner (geboren 1951) sowie ihres dänischen Kollegen Henning Jensen (geboren 1949) im Wege zu stehen[67]. Borussia Mönchengladbach wurde als Opfer des reichen spanischen Klubs dargestellt, der die besten Spieler des Bundesligisten systematisch abgekauft habe: zunächst Netzer und später Jensen und Uli Stielike (geboren 1954)[68]. Mitte 1977 spekulierte man zudem über den bevorstehenden Wechsel nach Spanien von Rainer Bonhof, der das sowjetische Publikum auf sich in den Spielen gegen Dynamo Kiev kurz zuvor aufmerksam gemacht hatte[69]. Tatsächlich spielte Bonhof zwischen 1980 und 1983 in der Primera División, allerdings nicht für Real, sondern für den FC Valencia.

In den 1970er Jahren zeigte der Futbol-Chokkej, dass Günter Netzer nicht der einzige westdeutsche Weltklassespieler war, der bestrebt war, seine finanzielle Lage zu verbessern: So berichtete die sowjetische Fußballzeitschrift im Vorfeld der Weltmeisterschaft in Argentinien (1978) über den Kapitän der westdeutschen Nationalmannschaft Berti Vogts, der satte Prämien für seine Mitspieler beim DFB ausgehandelt habe[70]. Vogts, der im Gegensatz zu Netzer seine ganze Karriere bei Borussia Mönchengladbach verbrachte, galt als einer der weltweit besten Verteidiger der 1970er Jahre. Dieser zuverlässige und robuste Spieler, der nicht selten gelbe Karten bekommen habe[71], gab im April 1977 – am Vorabend des Duells zwischen Borussia Mönchengladbach und Dynamo Kiev – der sowjetischen Fußballzeitschrift ein Interview. In diesem Interview schilderte der „westdeutsche Fußballer“ der Jahre 1971 und später auch 1979 seinen bemerkenswerten Lebensweg von einem fußballbesessenen Waisenkind im Nachkriegsdeutschland zum Weltklasseverteidiger und Kapitän der DFB-Auswahl[72].

1979 war ein besonderes Jahr im Leben der Weltmeister 1974 Berti Vogts und Günter Netzer: Als Manager leistete Netzer einen erheblichen Beitrag zum Triumph des Hamburger SV in der Bundesliga[73]. Vogts beendete in diesem Jahr seine Spielerkarriere und heuerte als Trainer bei dem DFB an. 1979 fand zudem das Abschiedsspiel von Berti Vogts statt, über das auch in der UdSSR berichtet wurde: Die Futbol-Chokkej-Leser erfuhren, dass Vogts die westdeutsche Nationalmannschaft im letzten Spiel seiner Karriere gegen eine Auswahl von Weltstars auftreten lasse wolle, während Gerd Müller – der beste Torjäger der Bundesliga beziehungsweise der deutschen Nationalmannschaft und aus sowjetischer Sicht ein deutlich bedeutenderer Spieler als sein Kollege Vogts – ein wesentlich bescheideneres Abschiedsspiel plane: eine Partie zwischen dem FC Bayern und einer DFB-Auswahl[74]. Vogts ambitionierter Plan platzte: Bei seinem Abschiedsspiel verlor Borussia Mönchengladbach gegen eine Auswahl westdeutscher Fußballer mit 2:6[75].

Als DFB-Trainer unternahm Berti Vogts 1979 eine ungewöhnliche Reise in die Sowjetunion: Während die deutsche Nationalmannschaft ein Freundschaftsspiel gegen die UdSSR in der georgischen Hauptstadt Tbilisi absolvierte, spielte die von Vogts betreute U21-Auswahl in Stalins Heimatstadt Gori gegen das sowjetische U21-Team[76]. Der junge Trainer hätte sich damals wohl nicht vorstellen können, dass er – fast 30 Jahre später – als einer der besten Trainer der 1990er Jahre in den Kaukasus zurückkehren würde, um seine beachtliche Trainerkarriere als Nationaltrainer Aserbaidschans auszuklingen lassen.

Abschließend soll auf die „dänischen Landsknechte“ von Borussia Mönchengladbach hingewiesen werden, über die der Futbol-Chokkej sporadisch berichtete. Gemeint waren die 1972 verpflichteten Nationalspieler Dänemarks Henning Jensen und Allan Simonsen. Während Jensen 1976 zu Real ging, dort Günter Netzer beerbte und später die spanische Primera División wegen ihrer groben Spielweise scharf kritisierte[77], blieb Simonsen bis zu seinem Wechsel zum FC Barcelona (1979) in Mönchengladbach. Als erster Borussia-Spieler überhaupt wurde er 1978 überraschend als bester Spieler Europas mit dem „goldenen Ball“ ausgezeichnet[78].

6. Zusammenfassung

Willy Brandts Ostpolitik und die abzeichnende Annährung zwischen der BRD und der Sowjetunion prägten die sowjetische Berichterstattung über Westdeutschland und auch über den Fußball in diesem Land. Vom Nürnberger Kicker-Sportmagazin erheblich beeinflusst, vermittelte die führende sowjetische Sportzeitschrift Futbol-Chokkej in ihren Publikationen über Borussia Mönchengladbach in den 1970er Jahren ein wohlwollendes Bild des sympathischen Vereins aus der westdeutschen Provinz, der – professionell geführt und mit bescheidenen finanziellen Mitteln ausgestattet – sich an der Spitze des westdeutschen und europäischen Vereinsfußballs etablierte und mehrere nationale und internationale Titel holte. Insbesondere wurde die Leistung des Meistertrainers Hennes Weisweiler gewürdigt, der mit seinem attraktiven offensiven Fußball Europa begeisterte und zahlreiche herausragende Spiele ausbildete. Ohne die Borussia-Stars Günter Netzer, Berti Vogts, Jupp Heynckes oder Rainer Bonhof wären die fulminanten Erfolge der westdeutschen Nationalmannschaft nicht zustande gekommen. Im Gegensatz etwa zu Real Madrid verkörperte die Fohlenelf aus Mönchengladbach die besseren Seiten des westlichen Fußballs. Seine schlechteren Seiten – Verkauf von Spielern, Ausschreitungen von Fans – wurde ebenfalls am Beispiel des Vereins aus Mönchengladbach beleuchtet.

In der UdSSR blieb Borussia Mönchengladbach nicht nur als eine der wichtigsten europäischen Vereinsmannschaften der 1970er Jahre in Erinnerung. 1977 zerstörten Vogts, Bonhof, Heynckes und ihre Kollegen den Traum von Millionen sowjetischer Fußballfans. Die von Udo Lattek geführte und von Schiedsrichtern systematisch benachteiligte Borussia versperrte dem sowjetischen Meister Dynamo Kiev den Weg ins Endspiel des Europapokals der Landesmeister. Während Borussia Mönchengladbach zweimal das Finale des Europapokals der Landesmeister erreichte, blieb dieser Erfolg den sowjetischen Mannschaften versagt.

Günther Netzer während einer Autogrammstunde, 1975, Foto: Friedrich Magnussen. (Stadtarchiv Kiel / CC BY-SA 3.0 DE)

- 1: Die Veränderung des Formates kann auf zwei Tatsachen zurückgeführt werden: Im Eishockey war die UdSSR deutlich erfolgreicher als im Fußball. Außerdem bevorzugte die sowjetische Staats- und Parteiführung um Leonid I. Brežnev (1906-1982) die Wintersportart. Hierzu siehe Vladykin, Aleksandr, „Uveren, Vy 'Futbol' ne prop'ete“. Istorija sozdanija i procvetanija samogo avtoritetnogo eženedel'nika strany, in: Futbol 22 (2008), S. 12-15, hier S. 14.

- 2: Vgl. Vladykin, Aleksandr, „Uveren, Vy 'Futbol' ne prop'ete“. Istorija sozdanija i procvetanija samogo avtoritetnogo eženedel'nika strany, in: Futbol 22 (2008), S. 12-15.

- 3: Vgl. Meržanov, Martyn, Kak sozdavalsja „Futbol”, in: Futbol-Chokkej 30 (1979), S. 13-14.

- 4: Nekerman, Gjunter, „Komanda goda“. No kakogo? Zametki o futbole v FRG, in: Futbol-Chokkej 9 (1976), S. 14-15, hier S. 14.

- 5: Nekerman, Gjunter, „Komanda goda“. No kakogo? Zametki o futbole v FRG, in: Futbol-Chokkej 9 (1976), S. 14-15. Hierzu siehe beispielsweise Hejman, Karl-Hejnc, Bločnaja sistema, in: Futbol-Chokkej 50 (1972), S. 14-15; Hejman, Karl-Hejnc, Na pricele – pervenstvo mira, in: Futbol-Chokkej 35 (1973), S. 10-11; Hejman, Karl-Hejnc, Čto ėto za komanda?, in: Futbol-Chokkej 9 (1974), S. 7; Hejman, Karl-Hejnc, O superkubke i novom sopernike kievljan, in: Futbol-Chokkej 34 (1974), S. 12-13; Hejman, Karl-Hejnc, Ėintracht Frankfurt – sopernik Dinamo (Kiev), in: Futbol-Chokkej 42 (1974), S. 12; Hejman, Karl-Hejnc, S popravkoj na vesnu, in: Futbol-Chokkej 16 (1976), S. 8-9; Šaffer, Gans, Sezon ne iz lučšich, in: Futbol-Chokkej 27 (1973), S. 12-13; Šaffer, Gans, Stabilizacija ravnovesija, in: Futbol-Chokkej 2(1974), S. 14-15; Kammerman, Verner, Logika vopreki…logike, in: Futbol-Chokkej 27 (1975), S. 13-15.

- 6: Vgl. zum Beispiel S prošlogodnim bagažom, in: Futbol-Chokkej 3 (1971), S. 14; Predislovie k žereb'ëvke, in: Futbol-Chokkej 27 (1971), S. 14-15; Sem' mesjacev – dve operacii, in: Futbol-Chokkej 13 (1976), S. 15; Radčuk, G., Blesk i otbleski. So stranic zarubežnoj pečati, in: Futbol-Chokkej 8 (1977), S. 14-15; Filatov, Lev, I otvet, i vopros, in: Futbol-Chokkej 15 (1977), S. 6-7.

- 7: Vgl. Nikolaev, Valentin, Čto za ich igroj?, in: Futbol-Chokkej 2 (1975), S. 11-14.

- 8: Vgl. Ėcho skandala goda, in: Futbol-Chokkej 31 (1978), S. 15.

- 9: Vgl. Rolli, D., Na vjanuščej volne. Zametki o sezone v FRG, in: Futbol-Chokkej 27 (1977), S. 14-15.

- 10: Vgl. Sjužet na vybor, in: Futbol-Chokkej 10 (1980), S. 14; Smelost' v gostjach, in: Futbol-Chokkej 15 (1980), S. 13; Svoj kriterij, in: Futbol-Chokkej 19 (1980), S. 16; Kubok Uefa, in: Futbol-Chokkej 21 (1980), S. 16.

- 11: Vse tri – v odnich rukach, in: Futbol-Chokkej 28 (1971), S. 8-9.

- 12: Zu diesen Spielen siehe V ožidanii favorita, in: Futbol-Chokkej (38) (1970), S. 14; Vne reglamenta, in: Futbol-Chokkej 39 (1970), S. 15; Roždenie favorita, in: Futbol-Chokkej 43 (1970), S. 14-15; Pri odnom otložennom, in: Futbol-Chokkej 45 (1970), S. 14.

- 13: Vgl. Nakal strastej, in: Futbol-Chokkej 43 (1971), S. 14-15. Siehe auch Kubok čempionov, in: Futbol-Chokkej 38 (1971), S. 14; Kubok čempionov, in: Futbol-Chokkej 40 (1971), S. 12.

- 14: Vgl. Likvidacija sensacii, in: Futbol-Chokkej 44 (1971), S. 13.

- 15: Vgl. Sankcii UEFA, in: Futbol-Chokkej 45 (1971), S. 12.

- 16: Vgl. Povyšenie ranga, in: Futbol-Chokkej 45 (1971), S. 14.

- 17: Vgl. Likvidacija sensacii, in: Futbol-Chokkej 44 (1971), S. 13.

- 18: Vgl. S opozdaniem... „Inter“, in: Futbol-Chokkej 49 (1971), S. 16.

- 19: Vgl. Kubok Uefa, in: Futbol-Chokkej 16 (1973), S. 15.

- 20: Vgl. Rolli, D., Bol'šaja komanda malen'kogo goroda, in: Futbol-Chokkej 14 (1977), S. 15.

- 21: Vgl. Propiska vnov' anglijskaja, in: Futbol-Chokkej 21 (1973), S. 16.

- 22: Vgl. Četvertyj original, in: Futbol-Chokkej 22 (1977), S. 12.

- 23: Vgl. Kubok kubkov, in: Futbol-Chokkej 17 (1974), S. 7.

- 24: Perfekter Milan-Catenaccio. Zwei 1. FCM-Beobachter beim Düsseldorfer 0:1 des AC Mailand gegen Mönchengladbach und ihre Schlußfolgerungen, in: Die Neue Fußballwoche 19 (1974), S. 3.

- 25: Vgl. Perspektiva sochranjaetsja, in: Futbol-Chokkej 10 (1976), S. 14-15; Smeščenie predela, in: Futbol-Chokkej 12 (1976), S. 14-15; Signal trevogi, in: Futbol-Chokkej 45 (1976), S. 12-13.

- 26: Vgl. Nekerman, Gjunter, Velikolepnaja neopredelennost', in: Futbol-Chokkej 34 (1976), S. 11-13.

- 27: Vgl. Rolli, D., Bol'šaja komanda malen'kogo goroda, in: Futbol-Chokkej 14 (1977), S. 15.

- 28: Vgl. Filatov, Lev, I otvet, i vopros, in: Futbol-Chokkej 15 (1977), S. 6-7.

- 29: Vgl. Filatov, Lev, I otvet, i vopros, in: Futbol-Chokkej 15 (1977), S. 6-7. In ihrem knappen Spielberichte stellte die DDR-Fußballzeitschrift Die Neue Fußballwoche fest: „Nach langandauernder Feldüberlegenheit glückte Dynamo erst spät das Siegestor. Neben vielen Schussversuchen ergaben sich aber für den sowjetischen Meister nicht allzu viele klare Chancen, das Ergebnis gegen die konsequent verteidigende BRD-Elf höher zu gestalten.“ Einziger Auswärtssieger: Die „Reds“ aus Liverpool! Hinspiele der EC-Wettbewerbe: Die Briten so gut wie im Finale, in: Die Neue Fussballwoche 15 (1977), S. 9.

- 30: Vgl. Ponedel'nik, Viktor, Stesnennoe vzaimodejstvie, in: Futbol-Chokkej 17 (1977), S. 6-7, hier S. 7.

- 31: Vgl. Vladykin, Aleksandr, „Uveren, Vy 'Futbol' ne prop'ete“. Istorija sozdanija i procvetanija samogo avtoritetnogo eženedel'nika strany, in: Futbol 22 (2008), S. 12-15; Siehe auch Vasil'ev, Viktor/Ponedel'nik, Viktor, Ja znaju, kto „stučal“ v našej futbol'noj sbornoj, in: Ogonek 14 (2002), http://www.ogoniok.com/archive/2002/4742/14-58-61/ (Zugriff am 05.01.2014).

- 32: Vgl. Vladykin, Aleksandr, „Uveren, Vy 'Futbol' ne prop'ete“. Istorija sozdanija i procvetanija samogo avtoritetnogo eženedel'nika strany, in: Futbol 22 (2008), S. 12-15.

- 33: Vgl. Ponedel'nik, Viktor, Stesnennoe vzaimodejstvie, in: Futbol-Chokkej 17 (1977), S. 6-7.

- 34: Vgl. Filatov, Lev, I otvet, i vopros, in: Futbol-Chokkej 15 (1977), S. 6-7; siehe auch Ponedel'nik, Viktor, Stesnennoe vzaimodejstvie, in: Futbol-Chokkej 17 (1977), S. 6-7. Im Spielbericht der Neuen Fußballwoche aus der DDR hieß es: „Abwehrschwächen warfen in erster Linie den sowjetischen Meister aus dem Rennen”. Finalspiele im EC 76/77 sind komplett, in: Neue Fußballwoche 17 (1977), S. 12.

- 35: Vgl. Rezul'tativnost' sochranjetsja, in: Futbol-Chokkej 11 (1978), S. 15; Po vsej škale, in: Futbol-Chokkej 13 (1978), S. 15; Usložnenie zadači, in: Futbol-Chokkej 14 (1978), S. 15; Znakomaja tendencija, in: Futbol-Chokkej 16 (1978), S. 15; Poteri i priobretenija, in: Futbol-Chokkej 45 (1978), S. 14-15; Kubok Uefa, in, Futbol-Chokkej 10 (1979), S. 16; Kubok Uefa, in Futbol-Chokkej 13 (1979), S. 15; Kubok Uefa, in: Futbol-Chokkej 19 (1979), S. 16; Kubok Uefa, in: Futbol-Chokkej 21 (1979), S. 13; Sjužet na vybor, in: Futbol-Chokkej 10 (1980), S. 14; Smelost' v gostjach, in: Futbol-Chokkej 12 (1980), S. 15; Svoj kriterij, in: Futbol-Chokkej 15 (1980), S. 13; Kubok Uefa, in: Futbol-Chokkej 19 (1980), S. 16; Kubok Uefa, in: Futbol-Chokkej 19 (1980), S. 16; Kubok Uefa, in: Futbol-Chokkej 21 (1980), S. 16.

- 36: Vgl. Skvoz' osedajuščuju pyl'. Obzor zarubežnoj pressy, in: Futbol-Chokkej 6 (1972), S. 14-15. Siehe auch Kammerman, Verner, Logika vopreki…logike, in: Futbol-Chokkej 27 (1975), S. 13-15; Rolli, D., Bol'šaja komanda malen'kogo goroda, in: Futbol-Chokkej 14 (1977), S. 15.

- 37: Vgl. Nikolaev, Valentin, Čto za ich igroj?, in: Futbol-Chokkej 2 (1975), S. 11-14.

- 38: Vgl. Kubok kubkov, in: Futbol-Chokkej 10 (1974), S. 13; Kubok kubkov, in: Futbol-Chokkej 12 (1974), S. 13.

- 39: Vgl. Kubok kubkov, in: Futbol-Chokkej 15 (1974), S. 7.

- 40: Vgl. Kammerman, Verner, Logika vopreki…logike, in: Futbol-Chokkej 27 (1975), S. 13-15.

- 41: Vgl. „Bavarija“ menjaet trenera, in: Futbol-Chokkej 4 (1975), S. 11.

- 42: Vgl. Nekerman, Gjunter, „Komanda goda“. No kakogo? Zametki o futbole v FRG, in: Futbol-Chokkej 9 (1976), S. 14-15.

- 43: Vgl. A doma – serednjaki, in: Futbol-Chokkej 13 (1979), S. 15.

- 44: Vgl. Rozov, G., Perezarjadka batarej. Zametki o sezone v FRG, in: Futbol-Chokkej 31 (1979), S. 14-15.

- 45: Vgl. Rolli, D., Torpediruja drug druga. Zametki o čempionate FRG, in: Futbol-Chokkej 50 50 (1977), S. 14-15.

- 46: Vgl. Hennes Vajsvajler, Kriterij poiska, in: Futbol-Chokkej 5 (1979), S. 14-15.

- 47: Zu Müller siehe zum Beispiel Radov, G., Sezon odnogo igroka, in: Futbol-Chokkej 25 (1969), S. 14-15; Razžalovanie otloženo, in: Futbol-Chokkej 8 (1970), S. 14-15; Meksikanskij azimut, in: Futbol-Chokkej 16 (1970), S. 15; „Zolotaja butsa“ Gerda Mjullera, in: Futbol-Chokkej 41 (1970), S. 13; Klub Grigorija Fedotova, in: Futbol-Chokkej 24 (1971), S. 8-12, insbesondere S. 8-9; Četyre mjača Mjullera, in: Futbol-Chokkej 26 (1971), S. 13; „Skakun v medvež'ej škure“, in: Futbol-Chokkej 3 (1972), S. 14-15; Prežnij nomer Mjullera, in: Futbol-Chokkej 23 (1974), S. 14; Polagajus' na vračej, in: Futbol-Chokkej 5 (1977), S. 15; Uchod Mjullera, in: Futbol-Chokkej 15 (1978), S. 16. Zu Müller siehe auch Friedman, Alexander, „Nur Müller kann uns ein Tro schießen“ – Die Auseinandersetzung mit dem westdeutschen Fußball in der Sowjetunion in den 1970er Jahren am Beispiel von Gerd Müller, in: Dietz, Manuela, Thomas, Michael und Ulfkotte, Josef (Hg.), Sportgeschichte mitten in Deutschland. Sammeln-Erforschen-Zeigen, Hildesheim 2015, S. 254-266. Im Herbst 1978 erfuhren die sowjetischen Leser, dass Franz Beckenbauer einen Autounfall verursacht, vom Tatort geflüchtet und dafür 50.000 DM habe zahlen müssen. Er habe außerdem seinen Führerschein für zehn Monate abgeben müssen. Vgl. Vse že opoznali, in: Futbol-Chokkej 38 (1978), S. 15.

- 48: Vgl. Kammerman, Verner, Logika vopreki…logike, in: Futbol-Chokkej 27 (1975), S. 13-15; Volnovat'ja ne prichoditsja, in: Futbol-Chokkej 1 (1976), S. 15; Benefis pod ugrozoj, in: Futbol-Chokkej 9 (1979), S. 15.

- 49: Vgl. Filatov, Lev, I otvet, i vopros, in: Futbol-Chokkej 15 (1977), S. 6-7.

- 50: Vgl. etwa Kubok Uefa, in: Futbol-Chokkej 12 (1973), S. 15; Kubok Uefa, in: Futbol-Chokkej 16 (1973), S. 15; Kubok Uefa, in: Futbol-Chokkej 17 (1973), S. 15; Srazu že naprjaženno, in: Futbol-Chokkej 38 (1974), S. 12-13; Šaffer, Gans, Stabilizacija ravnovesija, in: Futbol-Chokkej 2 (1974), S. 14-15; Posle toržestv, in: Futbol-Chokkej 39 (1974), S. 12-13; Somnenija sochranjajutsja, in: Futbol-Chokkej 10 (1975), S. 13; Het-trik Hejnkesa, in: Futbol-Chokkej 21 (1975), S. 15; Povtornye dokazatel'stva i svežie argumenty, in: Futbol-Chokkej 38 (1975), S. 6-7; Predpočtenie superklubam 9 (1977), S. 15.

- 51: Vgl. Kučerenko, Oleg, Ataka s vosklicatel'nym znakom, in: Futbol-Chokkej 27 (1972), S. 10-11; Pod diktovku svoego stilja, in: Futbol-Chokkej 33 (1972), S. 12; Pervye nomera v Evrope, in: Futbol-Chokkej 8 (1973), S. 13.

- 52: Vgl. Svobodnaja traktovka, in: Futbol-Chokkej 2 (1973), S. 14-15; Filatov, Lev, Charakter peremen, in: Futbol-Chokkej 26 (1974), S. 8-9.

- 53: Vgl. Kučerenko, Oleg, Ataka s vosklicatel'nym znakom, in: Futbol-Chokkej 27 (1972), S. 10-11.

- 54: Vgl. X. Čempionat mira. Matč za matčem, in: Futbol-Chokkej 25 (1974), S. 10-11.

- 55: Vgl. GDR-FRG: 1:0, in: Futbol-Chokkej 26 (1974), S. 12-13.

- 56: Vgl. Nikolaev, Valentin, Čto za ich igroj?, in: Futbol-Chokkej 2 (1975), S. 11-14.

- 57: Vgl. Šagajuščij dribler, in: Futbol-Chokkej 34 (1973), S. 12-13.

- 58: Vgl. Šaffer, Gans, Sezon ne iz lučšich, in: Futbol-Chokkej 27 (1973), S. 12-13; Filatov, Lev, Charakter peremen, in: Futbol-Chokkej 26 (1974), S. 8-9.

- 59: Vgl. Filatov, Lev, Charakter peremen, in: Futbol-Chokkej 26 (1974), S. 8-9.

- 60: Vgl. Šagajuščij dribler, in: Futbol-Chokkej 34 (1973), S. 12-13.

- 61: Vgl. Kučerenko, Oleg, Ataka s vosklicatel'nym znakom, in: Futbol-Chokkej 27 (1972), S. 10-11.

- 62: Vgl. So stranic ispanskoj pressy, in: Futbol-Chokkej 31 (1973), S. 12-13.

- 63: Vgl. Nekerman, Gjunter, „Komanda goda“. No kakogo? Zametki o futbole v FRG, in: Futbol-Chokkej 9 (1976), S. 14-15.

- 64: Vgl. Šaffer, Gans, Sezon ne iz lučšich, in: Futbol-Chokkej 27 (1973), S. 12-13; Hejman, Karl-Hejnc, Na pricele - pervenstvo mira, in: Futbol-Chokkej 35 (1973), S. 10-11; Filatov, Lev, Charakter peremen, in: Futbol-Chokkej 26 (1974), S. 8-9; Ešče odin čempionat, in: Futbol-Chokkej 51 (1975), S. 12-14.

- 65: Vgl. O landsknechtach, in: Futbol-Chokkej 49 (1974), S. 14.

- 66: Vgl. „Bednaja Borussija“, in: Futbol-Chokkej 47 (1973), S. 14.

- 67: Vgl. Brajtner prositsja v sbornuju, in: Futbol-Chokkej 4 (1975), S. 13; V svoem amplua, in: Futbol-Chokkej 48 (1975), S. 14.

- 68: Vgl. Rolli, D., Na vjanuščej volne. Zametki o sezone v FRG, in: Futbol-Chokkej 27 (1977), S. 14-15; Rolli, D., Torpediruja drug druga. Zametki o čempionate FRG, in: Futbol-Chokkej 50 (1977), S. 14-15.

- 69: Vgl. Rolli, D., Na vjanuščej volne. Zametki o sezone v FRG, in: Futbol-Chokkej 27 (1977), S. 14-15; Rolli, D., Torpediruja drug druga. Zametki o čempionate FRG, in: Futbol-Chokkej 50 (1977), S. 14-15.

- 70: Vgl. Moment konsolidacii, in: Futbol-Chokkej 7 (1978), S. 14-15.

- 71: Vgl. Hejman, Karl-Hejnc, Na pricele - pervenstvo mira, in: Futbol-Chokkej 35 (1973), S. 10-11; Liš' Fogts dovolen, in: Futbol-Chokkej 52 (1974), S. 13; Kammerman, Verner, Logika vopreki…logike, in: Futbol-Chokkej 27 (1975), S. 13-15); Nekerman, Gjunter, „Komanda goda“. No kakogo? Zametki o futbole v FRG, in: Futbol-Chokkej 9 (1976), S. 15; Predpočtenie superklubam, in: Futbol-Chokkej 9 (1977), S. 15; Samyj populjarnyj, in: Futbol-Chokkej 48 (1979), S. 14.

- 72: Vgl. Branickij, Viktor, „Emu vse vremja, vse sily...“, in: Futbol-Chokkej 21 (1977), S. 14.

- 73: Vgl. Faktor postojanstva, in: Futbol-Chokkej 28 (1979), S. 14-15; Rozov, G., Perezarjadka batarej. Zametki o sezone v FRG, in: Futbol-Chokkej 31 (1979), S. 14-15; Svoj put' „Gamburga“, in: Futbol-Chokkej 41 (1979), S. 14.

- 74: Vgl. Benefis pod ugrozoj, in: Futbol-Chokkej 9 (1979), S. 15.

- 75: Vgl. Benefis Fogtsa, in: Futbol-Chokkej 19 (1979), S. 15.

- 76: Vgl. Hajman, Karl-Hejnc, Novaja komanda Dërvalja, in: Futbol-Chokkej 46 (1976), S. 16.

- 77: Vgl. Festival' Ensena, in: Futbol-Chokkej 35 (1975), S. 13; Nekerman, Gjunter, „Komanda goda“. No kakogo? Zametki o futbole v FRG, in: Futbol-Chokkej 9 (1976), S. 14-15; Samyj žestokij, in: Futbol-Chokkej 4 (1979), S. 15; Benefis pod ugrozoj, in: Futbol-Chokkej 9 (1979), S. 15.

- 78: Vgl. „Zolotoj mjač“ Alana Simonsena, in: Futbol-Chokkej 1 (1978), S. 15; Avgustovskij teletajp, in: Futbol-Chokkej 35 (1978), S. 15; Uspech – v čužich vorotach, in: Futbol-Chokkej 49 (1978), S. 15; Kubok Uefa, in: Futbol-Chokkej 21 (1979), S. 13.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Friedman, Alexander, „Warum trägt Günter Netzer langes Haaг?“ Die sowjetische Sportzeitschrift Futbol-Chokkej über Borussia Mönchengladbach, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/warum-traegt-guenter-netzer-langes-haa%25D0%25B3-die-sowjetische-sportzeitschrift-futbol-chokkej-ueber-borussia-moenchengladbach/DE-2086/lido/5de50426d2ea83.53024332 (abgerufen am 07.05.2024)