Zu den Kapiteln

Schlagworte

Der Dominikaner Franziskus Maria Stratmann zählte zu den Schlüsselfiguren der deutschen Friedensbewegung. Unter den deutschen Katholiken ragte er heraus, da er die friedenspolitischen Impulse der Päpste Benedikt XV. (1854–1922) und Pius XI. (1857–1939) aufnahm und im nationalen Diskurs der 1920er Jahre theologisch und politisch wirksam entfaltete. Er stellte die klassische Kirchenlehre zum gerechten Krieg radikal in Frage und lenkte sie in neue Bahnen. Mit seinem Engagement zählte er zu den „heimlichen Führern“ (Dieter Riesenberger) des Friedensbundes Deutscher Katholiken (FDK). Als unbeirrter und unbequemer Pionier und „Friedenskämpfer“ (Paulus Engelhardt) war er der erste Dominikaner, der von den Nationalsozialisten 1933 verhaftet und später verfolgt wurde. Im Nachkriegsdeutschland engagierte er sich 1948 bei der Neugründung des FDK und stand in enger Verbindung zu Pax Christi.

Stratmann, der am 8.9.1883 in Solingen geboren und auf den Namen Johannes getauft wurde, lebte in einem bürgerlich geprägten Elternhaus. Sein Vater Carl Josef (1856–1908) war Direktionsmitglied der Solinger Bank. Die Familie, mit Mutter Antonie, geb. Wiese und der Schwester Henriette Paula (*1886), zog 1902 nach Saarbrücken, wo Hans Stratmann 1905 sein Abitur machte. Es folgte ein einsemestriges Jurastudium in Lausanne und eine kurze Etappe an der Schauspielschule in Düsseldorf. 1905 entschied er sich, dem Dominikanerorden im holländischen Venlo beizutreten, wo er ab dem 9.10.1905 lebte. Venlo gehörte zur deutschen Ordensprovinz Teutonia.

Sein Theologiestudium absolvierte Stratmann von 1906 bis 1913 in Düsseldorf und lehrte ab 1913 als Dozent am St. Josephs Kolleg in Vechta. Am 16.10.1906 legte er das einfache und am 16.10.1909 das feierliche Ordensgelübde ab. Er nahm den Namen Franziskus Maria an, vertrat eine radikale Moral, lebte eine harte persönliche Askese und pflegte eine traditionelle Kirchlichkeit. Zum Priester wurde er am 10.8.1912 in Köln geweiht.

Eine wegweisende Entscheidung seiner Ordensoberen führte ihn kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs nach Berlin. Auf Wunsch des 1914 verstorbenen Studentenseelsorgers Bonaventura Krotz OP (1862–1914) wurde Stratmann dessen Nachfolger. Bis 1923 war er Seelsorger für die katholischen Studenten und mit Kriegsausbruch stellvertretender Divisionspfarrer. Der junge Prediger zählte in diesen Jahren noch keineswegs zu den Friedenspropheten – ganz im Gegenteil. Wie viele seiner Zeitgenossen teilte Stratmann die Kriegsbegeisterung und Siegeseuphorie und forderte von seinen Studenten an der Front heroischen Einsatz.

Seine Gedanken spiegeln sich in seinem Buch „Veritas“ (Wahrheit) wider, das er 1916 auf Bitten von Carl Sonnenschein für die Akademiker im Feld verfasste. Es erschien ein Jahr später. Er bewertete darin den Krieg als „gerecht“, insofern er für den Staat ein „Mittel“ darstelle, den Sieg herbeizuführen. Den Krieg verstand er als Strafe und Heilmittel Gottes. Diese Auslegung orientierte sich an der thomistisch orientierten kirchlichen Moralvorstellung. Demnach sei Töten im Krieg erlaubt, wenn es sich um einen gerechten Krieg handle.

Stratmanns Wendung zum Friedensaktivisten lässt sich auf drei Faktoren zurückführen. Die Entrüstung seiner Leser angesichts der Schrecken der Kriegswirklichkeit blieb nicht aus. Die Konfrontation mit dieser Wirklichkeit offenbarte seine bisherige Verkennung der Situation. Die inhaltliche Fundierung erfolgte über die Lektüre der Schrift „Weltpolitik und Weltgewissen“ des Ethikers Friedrich Wilhelm Förster (1869–1966), nach dessen Überzeugung sich die Politik den Regeln der christlichen und humanen Moral zu unterstellen habe. Schließlich begeisterte Stratmann die Friedensinitiative von Papst Benedikt XV. während des Ersten Weltkriegs. Dessen politischen Appelle und die theologische Friedenslehre gründeten im Gebot der Nächstenliebe, sowohl unter den einzelnen Menschen als auch unter den Staaten.

Nach dem Waffenstillstand gab sich Stratmann reumütig. Im Oktober 1918 verkündete er in seiner Akademikerpredigt, dass seine bisher vertretene Position nicht der Wahrheit entsprochen habe. Ihm wurde die Doppelmoral vom „gerechten Krieg“ bewusst und er distanzierte sich von der klassischen Kirchenlehre. Die vorhandenen Exemplare seines Buches seien zu verbrennen und eine Zeit nationaler Buße stünde an. Stratmann bildete insofern eine Ausnahme, als es im deutschen Sprachraum nur vereinzelt Persönlichkeiten und Gruppen gab, die sich „vorbehaltlos hinter die päpstliche Friedensnote“ (Klaus Große Kracht) vom 1.8.1917 stellten.

Seine Vorstellungen legte Stratmann in „Weltkirche und Weltfrieden“ (1924) dar. 1923 wurde er vom Amt des Studentenpfarrers entbunden und ließ sich nach Köln versetzen. Hier entwarf er eine neue Perspektive auf den Krieg. Die augustinisch-thomistische Lehre, vor allem die auf dem Naturrecht fußende Kirchenlehre des gerechten Krieges, setzte er in Beziehung zu pazifistischen Entwicklungen seiner Zeit und zum modernen Völkerrecht. Der von ihm entworfene 10-Punkte-Katalog legte so hohe Maßstäbe fest, dass im Grunde keine Form der gewaltsamen kriegerischen Auseinandersetzung mehr „gerechte Kriege“ rechtfertige. Angesichts der Zerstörungskraft und der Opfer an Soldaten und Zivilbevölkerung sei modernen Kriegen damit eine vertretbare Logik entzogen.

Bereits von Berlin aus stand er in Verbindung mit dem Freiburger Priester Max Josef Metzger (1887–1944), der 1919 den überwiegend von Laien getragenen „Friedensbund Deutscher Katholiken“ (FDK) gründete. Stratmann avancierte zum geistigen Führer der Bewegung. Sein Buch „Weltkirche und Weltfrieden“ bildete die religiös-sittliche und moraltheologische Grundlage, die in die Hildesheimer Richtlinien des FDK 1924 einflossen. Stratmann übernahm 1920 die Verantwortung für den Friedensbund in Norddeutschland und wurde 1933 Vorsitzender des Gesamtverbandes. Unter dem Wahlspruch „Pax Christi in regno Christi“ sollte Politik aus dem Glauben gestaltet werden. Rückhalt fand der FDK als zweitgrößte pazifistische Organisation in Deutschland im linkskatholischen Milieu. Wenig Unterstützung erhielt der FDK vom Episkopat. Erst spät erklärte sich der Münchener Kardinal Michael Faulhaber (1869–1952) bereit, als Protektor zu wirken.

Stratmann ging 1926 von Köln zurück nach Berlin und arbeitete neben seinem Engagement für den FDK vorwiegend als Krankenhausseelsorger. In Berlin gehörte er zum Konvent in der Oldenburger Straße und zählte zu den „renommiertesten Gestalten der Berliner Dominikaner“ (Rainer Maria Groothuis ). Der Konvent wurde zentraler, intellektueller und spiritueller Mittelpunkt des kirchlichen Lebens in Berlin. Geistliche Würdenträger und politische Persönlichkeiten der katholischen Zentrumspartei fanden hier zusammen.

Stratmanns öffentlichkeitswirksames Medium wurde in diesen Jahren der intellektuelle Protest in Wort und Schrift. In der Verbandszeitschrift „Die katholische Friedenswarte“ (1924-1926) und „Der Friedenskämpfer“ (1926-1933) publizierte er, unter anderem ab 1926 die Artikelserie „Auf der Wacht.“ Er erklärte dem „Krieg den Krieg“. Dafür unterstützte er die Aussöhnung mit Frankreich und Polen, legte Wert auf die Erziehung der Jugend zum Frieden, sprach sich für Abrüstung sowie politische Lösungen bei internationalen Spannungen aus und warb für den Beitritt Deutschlands zum Völkerbund. Er lehnte nicht zuletzt Nationalismus und Revanchismus ab. Die Weltanschauung des Nationalsozialismus verwarf er als unchristlich, so etwa in seiner Rede über „Katholizismus und Militarismus“ auf der 8. Reichstagung des Friedensbundes 1931. Er entlarvte die Doppelmoral der Großmächte bei ihren Aufrüstungsplänen, obwohl sie von Abrüstung und Frieden sprächen.

Den Aufstieg des Nationalsozialismus verfolgte Stratmann mit großen Sorgen. Im „Friedenskämpfer“ verurteilte er 1932 den Führerkult, den Totalitätsanspruch, die heilsversprechende Rassen- und Reichsideologie und die nazistische, auf den „deutschen Menschen“ fokussierte Perspektive aufs Schärfste. Angesichts des Unrechts an Juden schrieb er am 10.4.1933 erbittert an Kardinal Faulhaber einen Brandbrief: „Die Seelen der Gutgesinnten sind durch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft aufgewühlt […] Insbesondere tritt die Personalpolitik und die Judenverfolgung jedes Rechtsgefühl mit Füßen. Eine barbarische, nie erlebte geistige und materielle Enteignung wird gegen Zehntausende Unschuldige, Wehr- und Rechtslose durchgeführt, und keine autoritative Stimme erhebt sich in der Öffentlichkeit dagegen […].“ Der Dominikaner erfasste die Situation infolge des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7.4.1933. Weitsichtig sorgte er sich, dass Kirche und Katholiken ein ähnliches Schicksal erleiden würden. Wie Rainer Maria Groothius es bezeichnet, ist Stratmanns Hiobsbotschaft eines der „frühesten Zeugnisse des Protestes eines engagierten Priesters gegen die Gewaltmaßnahmen der neuen Reichsregierung, besonders jene gegen Juden.“ Der Dominikanerpater forderte den öffentlichen Protest der Bischöfe. Dem Zentrum warf er vor, leichtfertig dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt zu haben.

Provinzial P. Laurentius Siemer (1888–1956), der wenig Verständnis für Stratmanns Friedens- und Protestengagement zeigte und in distanzierter Haltung zu ihm stand, legte Wert auf ein ungetrübtes Verhältnis zum Staat und verfolgte die Strategie des „Stillhaltens und Abwartens“. Stratmanns Engagement wurde deshalb auch in den Augen seiner Oberen kritisch gesehen.

Mit dem Machtwechsel 1933 wurde das Berliner Dominikanerkloster aufgrund der regimekritischen christlichen Gewerkschaftler, katholischen Politiker, Intellektuellen und Publizisten als Hochburg katholischer Widerständigkeit deklariert. Predigten wurden überwacht, Patres ins Visier genommen. Stratmann wurde aufgrund seiner Verantwortung im FDK, der 1933 verboten wurde, der erste Dominikaner, den die Gestapo am 5.7.1933 in Berlin verhaftete. Er kam zum Verhör in das Gefängnis am Alexanderplatz und wurde am 17.7.1933 in das Spandauer Gefängnis verlegt. Die Anklage lautete „Landesverrat“. Es folgte ein Aufenthalt in der Untersuchungshaftanstalt Moabit, zunächst nach Spandau zurückgebracht, schlossen sich sechs Wochen „Schutzhaft“ in Frankfurt am Main an. Über Intervention des Provinzials Siemer, des Berliner Domkapitulars Prälat Bernhard Lichtenberg (1875–1943) und des Breslauer Kardinals Adolf Bertram (1859–1945) konnte Stratmann entlassen werden. Im Kölner Dominikanerkloster blieb er in Gewahrsam. Trotz des Hausarrests predigte er zum Christkönigsfest mit Spitzen gegen die Nationalsozialisten. Dies soll ihm eine erneute Anklage wegen „Beleidigung der Reichsregierung“ eingebracht haben. Siemer ermöglichte ihm 1933 den freien Weg nach Rom. An der Basilika S. Maria Maggiore in Rom konnte er als Pönitentiar (Beichtvater) tätig werden.

Für den Prediger folgte ein Leben auf Wanderschaft und Flucht. Stratmanns Vorhaben, in Rom ein neues Buch zu verfassen, wurde von Siemer unterbunden. Er befürchtete restriktive Auswirkungen, sollte der Exilant sein Schweigegebot brechen und sich zur Lage in Deutschland äußern. Anonym erschien von ihm 1936 in London „Peace and the clergy“. Darüber hinaus plante Stratmann gemeinsam mit der jüdischen Konvertitin Lisamaria Meirowsky (1904–1942) die Gründung einer Dominikanerinnengemeinschaft, entwickelte Pläne für einen festen Standort der Friedensbewegung in Wien und bot 1938 Konventsexerzitien in Kern (Schweiz) an. Aufgrund der sich zuspitzenden Lage zog es ihn 1938 in das Dominikanerkloster in Venlo. Mittlerweile war er aus Deutschland ausgebürgert worden und verlor damit die Staatsangehörigkeit. Von der Kriegserklärung gegen Holland erfuhr er am 8.5.1940 in Sluis bei Vlissingen (Zeeland). Verfolgt von der Gestapo, kam Stratmann auf seiner Irrfahrt von Holland nach Belgien in mehreren Klöstern unter. Von 1940 bis 1945 fand er bei den Bethanienschwestern ein Versteck. 1946 veröffentlichte er zum Dank das Buch „Bethanien Predigt“ und publizierte seine Erinnerungen „In der Verbannung“ 1962. Nach Kriegsende gab ihm das Dominikanerkloster in Gent bis 1947 Zuflucht. Seine deutschen Mitbrüder hatten ihn für verstorben erklärt.

Erst am 6.8.1947 betrat Stratmann nach 14-jährigem Exil deutschen Boden. Im Studienhaus Walberberg (heute Stadt Bornheim) fand er eine neue Heimat. Er wurde, wie Paulus Engelhardt es sieht, ein „profiliertes Mitglied der Gemeinschaft, anerkannt in seiner Ordensstrenge und klösterlichen Stille, streitend und bestritten in seinen oft scharfen und sarkastischen Äußerungen zu den neuen Fragen um Krieg und Frieden.“ Sein früherer Mitstreiter aus dem FDK, Walter Dirks (1901–1991), bereitete publizistisch seine Rückkehr in die Friedensbewegung vor. Im April 1947 votierte er im Berliner Petrusblatt und bei Auftritten auf der Aachener Friedenswoche 1947 für deren Wiederbelebung. Auf dem Mainzer Katholikentag 1948 hielt er die Friedensrede, in der er den Krieg als Mittel zur Lösung internationaler Konflikte verurteilte. Die Neugründung des FDK erfolgte im Herbst 1948. Mit der neuen, von Frankreich ausgehenden Pax Christi-Bewegung war ein Schulterschluss in Erwägung gezogen worden, beispielsweise bei Pilgerfahrten.

Im Nachkriegsdeutschland avancierte Stratmann erneut zum „Vordenker der neuen Friedensbewegung“ (Timmermann/Steubl). Sein Buch „Krieg und Christentum heute“ (1950) nahm Stellung zum Ost-West-Konflikt und zu den Atomwaffen. Jedoch zeigte sich, dass der FDK kaum breite Resonanz fand. Es fehlte an Engagement alter Mitglieder, die spirituell-religiös orientierte Pax Christi-Bewegung fand einen größeren Kreis an Anhängern und schließlich mag auch bischöflicher Druck nicht unerheblich gewesen sein. Schließlich entschieden sich die FDK-Führungsspitzen 1951 zur Auflösung und votierten bei den Mitgliedern für die Unterstützung von Pax Christi.

In den folgenden Jahren wurde es um Stratmann trotz anhaltender Publikationstätigkeit ruhiger. In seinen Äußerungen priorisierte er weiterhin ein politisch-öffentliches Profil der Friedensbewegung. Den Wandel zur Politisierung bei Pax Christi in den späteren 1960er Jahren begrüßte er. Seine Themen waren vielfältig und reichten von der Frage des Einflusses des Pazifismus, über die Kriegsdienstverweigerung bis hin zu atomaren Kampfmitteln. Demnach blieb seine Stimme im linkskatholischen Spektrum vernehmbar. Die letzte Lebensstation fand Stratmann seit 1965 auf Wunsch seines Provinzialoberen mit 77 Jahren im Dominikanerinnenkloster als Seelsorger in Hochdahl bei Düsseldorf.

Stratmann starb am 13.5.1971 und wurde auf dem Friedhof des Klosters Walberberg begraben. Der Dominikanerpater findet seitdem in der Friedens- und Ordensforschung Erwähnung. Zugleich wird an ihn mit einer 2007 am ehemaligen Dominikanerinnenkloster in Erkrath-Hochdahl eingeweihten Gedenktafel und einem nach ihm benannten Weg erinnert.

Werke (Auswahl)

Veritas: den Akademikern im Felde entboten von deutschen Dominikanern, hg. v. dem Sekretariat Soz. Studentenarbeit, Mönchengladbach 1917.

Weltkirche und Weltfriede. Katholische Gedanken zum Kriegs- und Friedensproblem, Augsburg 1924.

Richtlinien des Friedensbundes Deutscher Katholiken. Erläutert von P. Franziskus M. Stratmann OP, München 1925.

Regina Pacis. Eine Lehre vom Frieden. Dargestellt am friedenreichen Wesen und Leben unserer lieben Frau, Berlin 1927.

Peace and the Clergy, London 1936.

Bethanien Predigt. Vom Geiste des Paters Lataste, Luzern 1946.

Krieg und Christentum heute, Trier 1950.

Thesen zum gerechten und ungerechten Krieg, in: Atomare Kampfmittel und christliche Ethik. Diskussionsbeiträge deutscher Katholiken, München 1960, S. 34-39.

In der Verbannung. Tagebuchblätter 1940-1947, Frankfurt a.M. 1962.

Gaben und Aufgaben: Über die religiöse Bedeutung der 7 Gaben des Heiligen Geistes, Frankfurt a.M. 1962.

Die Heiligen und der Staat, 5 Bände, Frankfurt a. M. 1949-1958.

Zahlreiche Artikel in der Zeitschrift des F.D.K. "Katholische Friedenswarte" beziehungsweise Der Friedenskämpfer (1924-1933). Weitere Artikel in den Zeitschriften Das Junge Zentrum, Abendland, Petrusblatt, Das Neue Reich, Die Erfüllung, Das Neue Ufer, Das Heilige Feuer [u.a.]

Literatur (Auswahl)

Breitenborn, Konrad, Der Friedensbund Deutscher Katholiken, Berlin (Ost) 1981.

Brüne, Rolf, Franziskus Maria Stratmann OP (1883–1971) – Ein (fast) vergessener Friedensaktivist aus Solingen, in: Die Heimat, Neue Folgen, 20 (2004), S. 52-60.

Gerster, Daniel, Friedensdialoge im Kalten Krieg. Eine Geschichte der Katholiken in der Bundesrepublik 1957-1983, Frankfurt a. M./New York 2012.

Gerster, Daniel, Schreiben als Protest. Zum Verhältnis von Walter Dirks, katholischen Friedensaktivisten und gesellschaftlichen Protestbewegungen nach 1945, in: Brunner, Benedikt/Großbölting, Thomas/Große Kracht, Klaus/Woyke, Meik (Hg.), „Sagen, was ist“. Walter Dirks in den intellektuellen und politischen Konstellationen Deutschlands und Europas, Bonn 2019, S. 149–172.

Engelhardt, Paulus OP, Friedensidee und Friedensarbeit zwischen den Weltkriegen, in: Dirks, Walter (Hg.), Die Aufgabe der Christen für den Frieden – Max Josef Metzger und die christliche Friedensarbeit zwischen den Weltkriegen, München/Zürich 1987, S. 41-56.

Engelhardt, Paulus OP, Um des Friedens Willen. Zum hundertsten Geburtstag von Franziskus Maria Stratmann, in: Christ in der Gegenwart 35 (1983), S. 300-302.

Flessati, Valerie, Peace and the Clergy, in: New Blackfriars, 67 (1986), S. 271-276.

Groothuis, Rainer Maria, Im Dienste einer überstattlichen Macht. Die deutschen Dominikaner unter der NS-Diktatur, Münster 2002.

Große Kracht, Klaus, „Die Menschen geistig mündig machen“. Der Friedensbund Deutscher Katholiken im politisch-religiösen Gefüge der Weimarer Republik, in: Aschmann, Birgit/Justenhoven, Heinz-Gerhard (Hg.), Dés le Début. Die Friedensnote Papst Benedikt XV. von 1917, Paderborn 2019, S. 219-245.

Höfling, Beate, Katholische Friedensbewegung zwischen zwei Kriegen. Friedensbund Deutscher Katholiken 1917-1933, Waldkirch 1979.

Oboth, Jens, Pax Christi Deutschland im Kalten Krieg 1945–1957. Gründung, Selbstverständnis und »Vergangenheitsbewältigung«, Paderborn 2017.

Riesenberger, Dieter, Geschichte der Friedensbewegung in Deutschland. Von den Anfängen bis 1933, Göttingen 1985.

Riesenberger, Dieter, Stratmann, Franziskus Maria, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band 11 (1996), Sp. 20-23.

Seiler, Jörg, Friedensbund Deutscher Katholiken oder Pax Christi? Das friedenspolitische Engagement von Franziskus Maria Stratmann (1947-1951), in: Bald, Detlev/Wette, Wolfram (Hg.), Friedensinitiativen in der Frühzeit des Kalten Krieges 1945-1955, Essen 2010, S. 87-105.

Timmermann, Alke/Steubl, Dieter, Pater Franziskus Maria Stratmann O.P. (1883–1971). Die Biografie eines unermüdlichen Friedenskämpfers, München 2009.

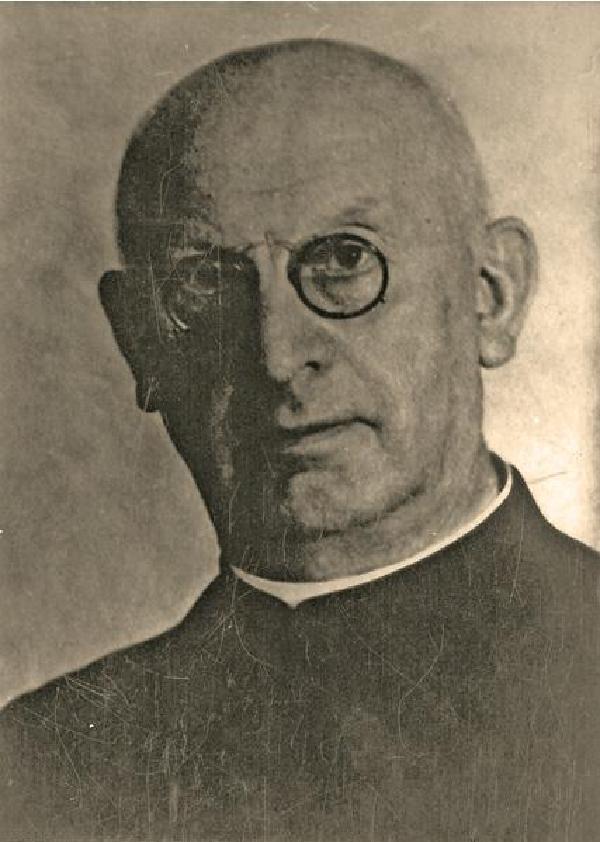

Fotografie von Franziskus Maria Stratmann. (Archiv der Dominikanerprovinz Teutonia, Köln)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Oelgemöller, Simon, Franziskus Maria Stratmann O. P., in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/franziskus-maria-stratmann-o.-p./DE-2086/lido/628213fbb4a0e9.61676028 (abgerufen am 26.04.2024)