Zu den Kapiteln

1. Einleitung und Forschungsstand

Der anarchosyndikalistische Widerstand gegen den Nationalsozialismus ist ohne Zweifel ein weitgehend unbekannter Teil des Widerstands. Schon die Frage nach dem Anarcho-Syndikalismus dürfte weitgehend auf Unkenntnis stoßen. Trotzdem bildete der Anarcho-Syndikalismus beziehungsweise übergeordnet der Anarchismus neben der Sozialdemokratie und dem Kommunismus den dritten Zweig der deutschen Arbeiterbewegung, der allerdings in der Geschichtswissenschaft praktisch keine Berücksichtigung fand und findet. Nur wenige Historiker haben sich bislang mit dem Thema beschäftigt. Zu den wichtigsten Arbeiten gehören die von einem Kölner Autorenkollektiv stammende Untersuchung „Anarcho-Syndikalistischer Widerstand an Rhein und Ruhr“ von 1980, ferner „Es lebt noch eine Flamme. Rheinische Anarcho-Syndikalisten/-innen in der Weimarer Republik und im Faschismus“ von Ulrich Klan und Dieter Nelles, 1990 in zweiter Auflage erschienen. Am aktuellsten sind die Werke von Helge Döhring, insbesondere die 2013 erschienene Untersuchung „Anarcho-Syndikalismus in Deutschland 1933–1945“.

Um eine einführende Erläuterung zum Anarcho-Syndikalismus und zur Genese der deutschen anarchosyndikalistischen Gewerkschaft, der "Freien Arbeiter Union Deutschland" (FAUD) zu geben, ist vor der Behandlung des Widerstands noch ein kurzes Kapitel vorangestellt. Danach folgt das Widerstandskapitel, in dem die unterschiedlichen Aspekte des anarchosyndikalistischen Widerstands im Rheinland vorgestellt werden. Als geographischer Rahmen dient das Rheinland, insbesondere wird der Blick auf die Orte gelenkt, die in der Weimarer Zeit unter der "Provinzial Arbeitsbörse Rheinland", einer organisatorischen Einheit der FAUD, zusammengefasst waren. Diese konzentrierten sich nahezu ausschließlich auf das rheinische und teilweise westfälische Ruhrgebiet. Es folgt ein grober Abriss über die Geschichte der FAUD vor 1933, ebenfalls nur knapp wird dann ein Blick auf die Entwicklungen im Rheinland geworfen.[1]

2. Historische und theoretische Genese der FAUD bis 1933

Nach der endgültigen Spaltung der Sozialdemokratie Eisenacher und Lassalleanischer Richtung nahestehenden Gewerkschaftsvereine in 26 "Zentralvereine" und fünf "Lokalvereine" auf dem Gewerkschaftskongress von Halberstadt 1877 entwickelte sich aus den "Lokalvereinen" 1897 die "Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften" (FVdG). Ihre Auffassung von gewerkschaftlicher Arbeit unterschied sich bereits stark von den der Sozialdemokratie nahestehenden Gewerkschaften. So propagierten sie unter anderem einen revolutionären Klassenkampf, die "Direkte Aktion"[2], sie waren konsequent antimilitaristisch, basisdemokratisch, föderativ und lehnten die Eroberung politischer Macht strikt ab. Die endgültige Trennung von der Sozialdemokratie zeigt ein Beschluss der SPD von 1908, der eine Doppelmitgliedschaft in SPD und FVdG ausschloss. Dadurch verlor die FVdG circa die Hälfte ihrer Mitglieder und konnte zu Kriegsbeginn circa 6.000 Arbeiter in 65 Ortsvereinen organisieren. Diese kamen in der Mehrzahl aus traditionelleren, handwerklichen und hochqualifizierten Berufsgruppen wie Kupfer-, Gold- und Silberschmiede, Klaviermacher, Bandweber oder Fliesenleger. Ihr Verständnis vom Sozialismus unterschied sich von dem des "Massenarbeitertypus".

In der Vorkriegszeit wendete sich die Vereinigung vermehrt dem aus der französischen Arbeiterschaft stammenden revolutionären Syndikalismus zu, der sich in seinen Grundprinzipien auf die Erste Internationale berief und dessen Aufgaben mit den folgenden zwei Punkten zusammenzufassen sind: 1. Den Forderungen der Produzenten nach Sicherung und Anhebung des Lebensstandards Geltung zu verschaffen. 2. Die Arbeiter mit dem technischen Management der Produktion und des ökonomischen Lebens allgemein vertraut zu machen und sie darauf vorzubereiten, den sozio-ökonomischen Organismus in ihre Hände zu nehmen und nach sozialistischen Prinzipien zu gestalten.[3]

Verbreitung anarchosyndikalistischer Ortsvereine in der Rheinprovinz um 1927, rote Markierungen vom Autor. (Gemeinfrei)

Die FVdG entwickelte sich auf diesen Grundsätzen nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zu einer Massenorganisation, da sich die vielen radikalisierten Arbeiter unter anderem ihr zuwandten. Aus 60.000 Mitgliedern am Ende des Krieges wurden im Laufe des Jahres 1919 bereits bis zu 110.000 Mitglieder, die sich in der nun zu "Freie Arbeiter Union Deutschland" (FAUD) umbenannten Gewerkschaft organisierten. Als theoretische Grundlage fungierte die "Prinzipienerklärung des Syndikalismus" von Rudolf Rocker (1873-1958).[4]

Im Jahr 1921 erreichte die FAUD mit bis zu 150.000 Mitgliedern und einer Auflage von 120.000 Exemplaren ihrer Zeitung "Der Syndikalist" ihren organisatorischen Höhepunkt. Die Zusammensetzung der Gewerkschaft änderte sich naturgemäß, so kamen nun in hoher Zahl ungelernte, ökonomisch verelendete und politisch verbitterte Arbeiter zur FAUD. Für das Rheinland ist zu beobachten, dass hauptsächlich Bergarbeiter und Arbeiter aus der eisen- und stahlproduzierenden Großindustrie des Ruhrgebiets in großer Zahl in die Organisation eintraten. Gemessen an den Mitgliederzahlen und dem betrieblichen Einfluss bildete das Rheinland, genauer das Ruhrgebiet, einen Schwerpunkt der Bewegung, so stammten von den 110.000 Mitgliedern Ende des Jahres 1919 allein 50.000 aus dem Rheinland.

Die Größe und der betriebliche Einfluss sanken aber im Laufe der Weimarer Republik rapide, zeitgleich mit dem generellen Abflauen der revolutionären Stimmung im Land. Auch die Zusammensetzung veränderte sich wieder hin zur Vorkriegssituation, da sich der Massenarbeitertypus mit tendenziell kurzfristigen Zielen und drängenden Nöten eine zähe und auf langfristige Arbeit ausgelegte Gewerkschaft schlicht nicht leisten konnte. Dennoch konnte die FAUD einen festen und stabilen Kreis an Mitgliedern, oft durch biographische Begebenheiten bedingt, bis in die 1930er Jahre halten. Für die illegalen Aktivitäten während der NS-Zeit spielten hauptsächlich die jungen Mitglieder eine Rolle, die in der Weimarer Zeit und unter anderem in Feindschaft zur NSDAP beziehungsweise zur SA politisiert wurden. Dazu kam noch die "Alte Riege", die bereits in der Vorkriegszeit und teilweise sogar noch während der Sozialistengesetze politisiert worden und hochgradig ideologisiert war.

Die Anfänge einer regionalen rheinländischen Organisationsstruktur der Syndikalisten gingen der Gründung der FAUD voraus. Bereits im September 1919 trafen sich in Düsseldorf 105 Delegierte von mehr als 130 Ortsgruppen des Rheinlands zur Gründung eines regionalen Zusammenschlusses.

In den zahlreichen Streiks der frühen 1920er Jahre im Rheinland nahmen in großem Umfang auch die Anarcho-Syndikalisten teil, so zum Beispiel 1921 in Düsseldorf, als insgesamt 20.000 Metallarbeiter streikten, 1922, ebenfalls in Düsseldorf, als insgesamt zwischen 45.000 (Zahl der Polizei) und 100.000 (Zahl der Streikleitung) Arbeiter der Metall- und Bauindustrie streikten oder bei einem kurz darauf stattfindenden Streik der Metall- und Textilarbeiter in Oedt, Süchteln (heute Stadt Viersen), Dülken (heute Stadt Viersen), Lobberich (heute Stadt Nettetal), Mönchengladbach, Viersen und Krefeld. Auch wenn diese Streiks meist nicht auf Initiative der FAUD stattfanden und nicht komplett von ihr getragen wurden, so konnte sie dennoch großen Einfluss darauf ausüben, insbesondere, wenn die Erwartungen der Arbeiter von den Tarifvereinigungen der Zentralgewerkschaften enttäuscht wurden oder bei wilden Streiks. Ebenfalls kam es im Großraum Köln zu einigen Streiks mit Beteiligung der Syndikalisten, so unter anderem bei den Farbenfabriken in Leverkusen Anfang 1921 oder 1922 in Knapsack (heute Stadt Hürth).

Auf dem Gebiet der 1924 gegründeten Provinzial Arbeitsbörse Rheinland, die die Provinz Rheinland und Westfalen (bis es dort zu einer PAB-Gründung kam) abdecken sollte, gab es 1922 110 Ortsvereine, hauptsächlich aus der Metall- und Bergbaubranche mit noch circa 23.500 Mitgliedern. Zur Aufgabe der PAB Rheinland gehörten zuallererst die Propaganda und die Agitation ihrer Ideen, ab 1926 auch die Zahlungen von Solidaritätsgeldern im Streikfall und Regelung organisatorischer Fragen. Wie im gesamten Reichsgebiet gingen die Mitgliedszahlen bis 1930 rapide zurück, so waren in den Strukturen der PAB Rheinland 1927 noch 58 Ortsvereine mit circa 2.500 Mitgliedern, Ende 1930 46 Ortsvereine mit 1.380 Mitgliedern organisiert.

3. Im Widerstand

Schon vor 1933 begann die antifaschistische Agitation der Anarcho-Syndikalisten. Beispielhaft hierfür sollen die sogenannten "Schwarzen Scharen" vorgestellt werden, die 1929 so zum ersten Mal im für die FAUD eigentlich unbedeutenden Oberschlesien auftraten. Die einzige belegte Gruppe des Rheinlands kam aus der Wuppertaler Jugendbewegung der FAUD, der sogenannten Syndikalistisch-Anarchistischen Jugend Deutschland (SAJD), mit der die Schwarze Schar dort wohl auch personell identisch war und circa 20–25 Mitglieder vereinte. Die Schwarzen Scharen verstanden sich als antifaschistische Kampforganisation, vergleichbar mit dem Rotfrontkämpferbund der KPD. Zu diesem Zweck besaß die Gruppe in Wuppertal auch mehrere Revolver und einen Karabiner, in deren Benutzung sie unterrichtet worden waren. Allerdings richtete sich die Gruppe nicht allein gegen Angriffe der örtlichen SA, auch Schutz vor den Kommunisten war notwendig. Die Gründung der Schwarzen Scharen nur auf eine reine Funktion als "Saalschutztruppe" zu reduzieren, würde allerdings zu kurz greifen. Sie verdeutlichte den Versuch einer Neuausrichtung in der Zeit, als der betriebliche Einfluss nur noch punktuell existent war. Es zeigt sich, dass die sie tragenden Jugendlichen allesamt nicht im Ersten Weltkrieg gekämpft hatten, sondern in den politischen und wirtschaftlichen Wirren der Weimarer Republik und insbesondere durch die politische Gewalt auf den Straßen geprägt und politisiert wurden. In Wuppertal war die Schwarze Schar durch besonders hohe Aktivität und Entschlossenheit gekennzeichnet. Dies zeigt unter anderem der Gebrauch von Schusswaffen zur Verteidigung gegen die SA. Ihre Mitglieder versuchten, durch komplett schwarze Kleidung inklusive schwarzem Sowjetstern und einer Fahne mit der Aufschrift „Tod dem Faschismus" ein einheitliches Bild abzugeben, das allerdings aufgrund knapper finanzieller Mittel nicht komplett umgesetzt werden konnte. Die SA hielt die Schwarze Schar auch nach der Aussage eines Anarcho-Syndikalisten für weitaus größer als sie eigentlich war und hatte des Öfteren Probleme mit ihr.

Die Gruppe führte, neben den proletarischen Arbeitsverhältnissen, einen höchst aktivistischen Alltag mit unterschiedlichen Formen der Betätigung, der im Kleinen zeigt, dass es sich bei der anarcho-syndikalistischen Bewegung Anfang der 1930er Jahre um mehr als eine politische Sekte handelte. Folgendes Zitat eines Tapetendruckers aus Sonnborn (heute Stadt Wuppertal) verdeutlicht das eindrucksvoll: „Morgens mußt ich um 6 raus – wenn ich verschlafen hab, hieß es ohne Frühstück auf's Fahrrad springen und nach Sonnborn. Nach der Arbeit haben wir [die SAJD] uns meistens gleich irgendwo getroffen – damals war ja immer was los: Schlägereien mit den Nazis, Diskussionen am Rathaus mit den Kakaophilosophen, Flugblätter machen oder verteilen, am Gewerkschaftshaus oder auf der Straße. Abends gingen wir immer zu den anderen Organisationen in ihre Versammlungen, um uns da einzumischen. Oder wir waren unter uns zusammen. Ich bin damals glaub ich selten vor zwölf ins Bett gekommen – und dann hab ich oft noch bis 3 gelesen[...].“[5] Dazu kamen noch außerordentliche Veranstaltungen wie Demonstrationen, an denen sich die Schwarze Schar als solche beteiligte, sowohl in Wuppertal selbst als auch im nahen Umfeld.

Bereits Ende 1932 hatte die FAUD beschlossen, sich im Falle eines nationalsozialistischen Wahlsieges rechtzeitig selbst aufzulösen, um einem Verbot zuvorzukommen, da sie mit einer längeren Diktatur rechnete. So geschah es dann auch im Februar 1933, die Gruppen der FAUD lösten sich offiziell auf und überführten ihre Strukturen in die Illegalität.

Spontane Aktionen gegen die Wahl Adolf Hitlers (1889-1945) zum Reichskanzler durch Anarcho-Syndikalisten sind beispielhaft in Wuppertal gut durch Zeitzeugenberichte greifbar. Hans Schmitz, ein junger Anarcho-Syndikalist aus der SAJD und der Schwarzen Schar aus Wuppertal, berichtete, wie er sich am 31.1.1933 anlässlich eines Fackelzugs der SA durch Elberfeld mit Genossen traf und sie durch Seitenstraßen mehrere Male von hinten auf die feiernde Masse am Rande drängten, diese damit in den Fackelzug schubsten und somit den Zug störten. Bereits am Tag zuvor war es zu spontanen Demonstrationen in ganz Wuppertal gekommen, an denen auch örtliche anarchosyndikalistische Gruppen teilgenommen hatten.

Die im Folgenden beschriebenen Widerstandsaktionen lassen sich alle unter der Kategorie „Umsturzversuch“ zusammenfassen. Wie auch das OLG Hamm feststellte, ging es den Anarcho-Syndikalisten hauptsächlich um die Aufrechterhaltung der Strukturen der FAUD. Die Ziele und Bestrebungen waren weiterhin darauf ausgerichtet, den freiheitlichen Sozialismus zu erreichen, der dem Nationalsozialismus diametral gegenüberstand. Daraus resultierte auch, dass (fast) alle Angeklagten im großen Prozess 1937 wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ verurteilt wurden.

Im Rheinland kam es in der ersten Hälfte des Jahres 1933 zu einer überregionalen Neuvernetzung, die hauptsächlich von dem Duisburger Autoschlosser Julius Nolden (1875-1973) aufgestellt und gehalten wurde. Als Grabredner der deutschen Feuerbestattungskasse und als ehemaliger Kassierer der Provinzial Arbeitsbörse Rheinland hatte er die besten Voraussetzungen, um halbwegs unauffällig mit dem Rad die einzelnen Orte, in denen es widerständige Gruppen gab, zu erreichen. Auch weitere Anarcho-Syndikalisten waren am regionalen Netzwerk beteiligt. Die meisten kannte Nolden persönlich und sie bildeten dann den Verbindungsknoten in die jeweiligen Orte hinein. Über dieses Netzwerk wurden unter anderem illegale Schriften geschmuggelt und verteilt, Gelder gesammelt und verteilt oder Informationen ausgetauscht, worauf noch zu kommen zu sein wird.

3.1 Fluchthilfe

Zur wichtigsten Aufgabe der illegalen Organisation, auch bedingt durch die grenznahe Lage, zählte die Fluchthilfe. Bereits auf dem letzten offiziellen Kongress der FAUD 1932 wurde in geheimen Absprachen eine Fluchtroute für gefährdete Mitglieder über Duisburg, Viersen, Dülken, Kaldenkirchen (heute Stadt Nettetal) nach Venlo aufgestellt. Als zentrale Anlaufstelle für Flüchtende aus dem Reichsgebiet diente Noldens Wohnung in Duisburg. Ab Juni 1933 hatte er regelmäßig Kontakt zur Geschäftskommission (GK, die reichsweite Koordinierungsstelle der FAUD) in Erfurt und ab Juli zu Albert de Jong (1891-1970), einem niederländischen Anarcho-Syndikalisten, der wiederum Kontakt zum neu gegründeten Auslandskomitee der FAUD in Amsterdam hatte. Damit waren die logistischen Strukturen vorhanden, um effektive Fluchthilfe zu leisten. Im Abstand von circa vier bis sechs Wochen trafen Anarcho-Syndikalisten und Anarchisten in Noldens Wohnung ein. Von dort wurden sie dann in einen grenznahen Ort gebracht, mit Reisegeldern ausgestattet und von ortsansässigen Genossen über die Grenze gebracht.

Porträtfoto von Rudolf Rocker, ca. 1930. (Gemeinfrei)

Der Anarcho-Syndikalist Helmut Kirschey (1913-2003) berichtete 2001, wie er per Motorrad von Duisburg nach Viersen gefahren, dort von zwei Frauen ein paar Tage versorgt und anschließend zu einem günstigen Zeitpunkt von zwei mit Pistolen bewaffneten Männern zu Fuß über die grüne Grenze gebracht wurde. Sie entkamen nur knapp einer SS–Patrouille, die bereits auf sie zielte, es aber nicht wagte, über die Grenze zu schießen. In Venlo wurde Kirschey in Empfang genommen und mit einer Fahrkarte nach Amsterdam ausgestattet, wo ihn dann zwei Exilanten in Empfang nahmen. Bis April 1934 gelang bereits circa 50 Anarcho-Syndikalisten über diese Niederrhein-Route die Flucht ins Ausland, ab Herbst 1934 nahm die Fluchtbewegung aber stark ab, um dann im Sommer 1936 im Rahmen der Spanischen Revolution während des Bürgerkriegs noch einmal kurz anzusteigen, da die deutschen Anarcho-Syndikalisten auf Seiten der spanischen Schwestergewerkschaft CNT-FAI gegen den Faschismus kämpfen wollten.[6]

Eine zweite Fluchtroute lief über Düsseldorf und Aachen. Zwar hatte die Ortsgruppe der FAUD in Aachen keinen Kontakt zum Netzwerk im Rheinland, jedoch nach Süd- und Mitteldeutschland. Bis 1934 gelangten 30-40 Flüchtende (zumeist Genossen, vereinzelt aber auch Menschen jüdischen Glaubens) über den direkten Weg nach Vaals beziehungsweise Kelmis (La Calamine), 1934–1936 etwa 20 über Merkstein (heute Stadt Herzogenrath) und bis 1940 nur noch Vereinzelte über die Eifel ins Ausland. Allerdings bestand in Aachen eine Gruppe der „Föderation Kommunistischer Anarchisten" (FKA), die Kontakt nach Düsseldorf und darüber zum Netzwerk der ehemaligen PAB Rheinland hatte. Als Startpunkt für diese Route diente die Wohnung von Ernst Binder (geb. am 30.07.1899) aus Düsseldorf und die Flüchtenden wurden von dort aus von dem Aachener Simon Wehren nach Aachen und über die Grenze gebracht. Eine genaue Anzahl ist schwer zu ermitteln. Nach Aussagen Binders waren es Hunderte, die Zahl ist im Vergleich zu den anderen Routen jedoch wohl weit übertrieben. Diese Route kam spätestens mit der Flucht Simon Wehrens und seiner Familie Ende 1936 im Rahmen der Zerschlagung des Netzwerks zum Erliegen. Ob es danach noch Fluchthilfe gab, ist nicht zu ermitteln. Falls ja, dann ist sie unter dem Radar der Verfolgungsbehörden geblieben und wohl auch nicht so umfangreich geschehen als vorher. Spätestens mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges und den damit einhergehenden Grenzverschiebungen konnte es logischerweise keine direkte Fluchthilfe mehr im Rheinland geben.

Porträtfoto von Helmut Kirschey. (Privatarchiv Dieter Nelles)

3.2 Schriftenschmuggel

Einen zweiten für den organisatorischen Zusammenhalt wichtigen Zweig des anarchosyndikalistischen Widerstands im Rheinland bildete der Schriftenschmuggel. Über die gleichen Verbindungen, über die die Flüchtenden aus dem Reich flohen, kamen Schriften nach Deutschland. Für den Schmuggel aus Venlo war hauptsächlich Heinrich Hillebrandt (geb. am 6.12.1900) aus Dülken verantwortlich, der per Fahrrad nach Venlo fuhr, das Schmuggelgut zwischen Reifen und Felgen seines Fahrrads versteckte und dann das Material an Nolden weitergab. Von Nolden wurde das Material dann verteilt und wurde so von Person zu Person beziehungsweise von Familie zu Familie weitergegeben, bis es am Ende des Netzwerks ankam. Dann wurde das Material entweder vernichtet oder wieder zurückgegeben, um in andere Orte gebracht zu werden. Falls möglich, gaben die einzelnen Lesenden ein freiwilliges Lesegeld mit den Schriften wieder zurück. Dieses Geld wurde dann entweder für die Fluchthilfe oder als Unterstützung für die Familien von Inhaftierten eingesetzt. Daneben kam es aber auch zu individuellen Schmuggelaktionen, wie zum Beispiel durch die Kölnerin Margarete Saballa. Sie fuhr per Zug oder Anhalter direkt nach Amsterdam und schmuggelte, wohl begünstigt durch geschlechtsspezifische Rollenzuteilungen der Gesellschaft, Schriften auf demselben Weg zurück.

Zu den eingeschmuggelten und anschließend verteilten Schriften zählten neben unterschiedlicher anarchosyndikalistischer Literatur auch sozialdemokratische Schriften oder Zeitschriften deutscher Emigranten, die in Venlo frei käuflich waren. Die am weitesten verbreitete, anarchosyndikalistische Schrift war die unter dem Namen "Eßt deutsche Früchte und ihr bleibt gesund" getarnte Broschüre, die die anarchosyndikalistischen Ziele verdeutlichen sollte und zum Widerstand gegen den NS-Staat aufrief. Im späteren großen Syndikalistenprozess wurden sie allerdings zum Hauptbeweismittel gegen die Angeklagten. Solche Broschüren oder ähnliche Flugblätter gelangten durch die Aktivisten auch über Briefkästen oder durch Türschlitze in die Wohnungen der Arbeiterschaft. Es ist jedoch davon auszugehen, dass dies aufgrund der hohen Gefahr der Entdeckung und des recht hohen Aufwands, viele Menschen zu erreichen, nicht im großen Stil betrieben wurde, sondern eher klandestin und in kleinerem Umfang.

Auch über Aachen wurden Schriften eingeschmuggelt. So ließ eine Düsseldorfer Gruppe rund um Anton Rosinke (1881-1937) und die Gebrüder Fritz, Willy und August „Eugen“ Benner bis 1934 über ihren Kontakt nach Aachen ein eigenes Mitteilungsblatt in Vaals drucken und einschmuggeln. Sie verteilten es unter zuverlässigen Genossen beziehungsweise gaben sie über Rosinke an Gerhard Lasarzick (geb. am 10.1.1901), der seinerseits mit Nolden und der Wuppertaler Gruppe im Kontakt stand.

Neben der Einfuhr von Schriften produzierten und vervielfältigten die einzelnen Ortsgruppen in der Illegalität auch eigene Schriften. So besaß praktisch jede noch existierende Gruppe im Rheinland eine Möglichkeit zur Vervielfältigung, vom improvisierten Drucken mithilfe einer Wringmaschine in Wuppertal, simplem Abschreiben auf Schreibmaschinen durch die Düsseldorferinnen Marie und Lotte Gottschalk, einer eigenen Druckerei beim Düsseldorfer Paul Helberg (1905-1989) oder einer Abzugsmaschine zur Produktion von Flugblättern in einem Ehrenfelder Gartenhäuschen.

3.3 Lokaler Widerstand

Daraus ist zu erkennen, dass es neben der regionalen Ebene des Netzwerks auch lokale Aktionen widerständiger Natur in den einzelnen Knoten des Netzwerks gab. Weitere solche Aktionen sollen nun vorgestellt werden, ohne in einer zu kleinteiligen und listenhaften Aufzählung zu versumpfen. Hier dient zuerst die Wuppertaler Gruppe wieder als Möglichkeit, politischen Widerstand auf kleiner Ebene zu beleuchten.

Der Bruder eines Wuppertaler Anarcho-Syndikalisten war bei der SA, dem er gelegentlich beim Verteilen von NS-Zeitschriften half; dabei merkte er sich die Adressen von führenden SA-Mitgliedern in Wuppertal. Diese ließ er dann über das Netzwerk an Kölner Genossen weiterleiten, welche selbst im Besitz von Adressen führender SA-Mitglieder aus Köln waren. Nun schrieben die Kölner Anarcho-Syndikalisten Briefe an die Wuppertaler SA-Leute im Namen ihrer Kölner Kameraden, in denen sich die angeblichen Absender negativ und kritisch über aktuelle politische Ereignisse äußerten. Ob und wie sehr die heute wohl als Kommunikationsguerilla bezeichnete Taktik für Verwirrung oder gar für Spannungen innerhalb der SA sorgte, ist nicht bekannt, aber anzunehmen.

Innerhalb Wuppertals gingen die Aktivisten rasch dazu über, nicht mehr die mit Heringsbrühe und Kalk in der Stadt geklebten Propagandazettelchen zu verwenden, da diese von Gefangenen mit bloßem Finger wieder abgekratzt werden mussten, sondern sie schrieben mit Farbe kurze Botschaften direkt auf die Wände der Stadt, sozusagen antifaschistische Graffiti.

Hans Schmitz berichtete außerdem von einer Methode, die er selbst als "Koffer abstellen" bezeichnete. Dafür wurden alte, farbesaugende Materialien in Form von Buchstaben, die kurze Botschaften bildeten, unter einen Koffer geklebt. Mit diesem Koffer zogen die Aktivisten des Abends durch die Vorstädte, tunkten die Buchstaben in Farbe, gingen an den gewünschten Platz, stellten den Koffer ab und verschwanden in einem günstigen Zeitpunkt rasch wieder in eine dunkle Seitengasse, um das Prozedere zu wiederholen. Besonders erfolgversprechend scheint diese Methode nicht gewesen zu sein, sie unterstreicht aber den Einfallsreichtum, der an den Tag gelegt werden musste.

In Düsseldorf konnten die Anarcho-Syndikalisten auf ein vergleichsweise gutes finanzielles Polster zurückgreifen, das auf der langen betrieblichen Bindung der FAUD bei den Düsseldorfer Fliesenlegern basierte. Nach Aussagen von Karl Windhoff (1872-1941) lag der Kassenbestand der anarchosyndikalistischen Fliesenleger in Düsseldorf zum Zeitpunkt der Auflösung 1933 bei 2.000 RM. Diese hatte er zwar, laut seiner eigenen Angabe, mit der Auflösung an die ehemaligen Mitglieder liquidiert, es ist aber anzunehmen, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil davon für Aktionen gegen den NS-Staat zur Verfügung stand. Damit wäre auch zu erklären, dass die Düsseldorfer die klammen Wuppertaler Genossen finanziell unterstützen konnten und in der Lage waren, das Mitteilungsblatt in Vaals drucken zu lassen. Zusätzlich sammelten sie, wie alle anderen Ortsgruppen auch, bis möglicherweise Ende 1936, das heißt bis zur Verhaftungswelle, Spendengelder ein. Die Spenden gelangten über dieselben Wege wie die Lesegelder an Nolden, der sie an die Stellen weitergab, die diese Gelder benötigten. Für die Dauer der Sammlungstätigkeiten widersprechen sich die Aussagen; das ist jedoch einfach durch eine unterschiedlich lange Spendentätigkeit der einzelnen Mitglieder beziehungsweise Ortsgruppen zu erklären. Diese Sammel- und Verteilungstätigkeiten unterstreichen erneut den guten organisatorischen Zusammenhalt und den Grad an Organisation der illegalen PAB Rheinland in der NS-Zeit.

Für eine weitere finanzielle Unterstützung sorgte Schwarzarbeit, wie Hans Schmitz aus Wuppertal berichtete. Durch die Schwarzarbeit, die an sich schon eine Form von Widerstand darstellte, konnten sich die Wuppertaler mehrere Fahrräder leisten, mit deren Hilfe sie als Amateursportler getarnt, Botengänge für die FAUD durchführten. Auch beim Thema Spendensammlung kam es im Sommer 1936 zu einem erneuten Aufschwung der Tätigkeiten, da Gelder für Spanien gesammelt wurden. Für Düsseldorf berichtete Ernst Binder über eine „rührige Sammeltätigkeit"[7], mit der mehrmals einige hundert und bis zu tausend Reichsmark gesammelt wurden. Diese Gelder wurden mit Hilfe von Simon Wehren über Aachen ins Ausland und wahrscheinlich durch die Freiwilligen nach Spanien gebracht.

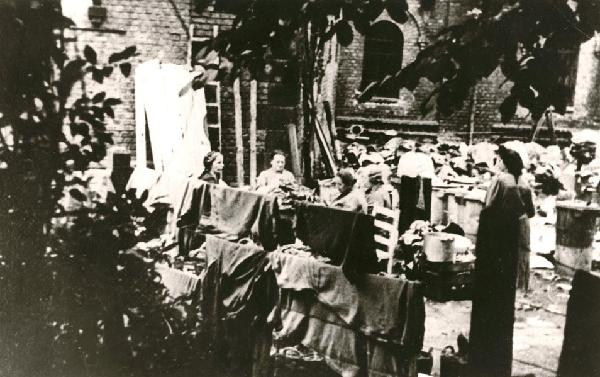

Aufnahme aus einem Fotoalbum von Hans Schmitz von einem Ausflug nach Kaub (früher: Caub), ca. 1935. (FAU-IKA (fau.org) / Nachfolgeorganisation der FAUD/AS)

In einigen Fällen verlagerten beziehungsweise erweiterten sich die Aktivitäten der (jungen) Anarcho-Syndikalisten im Laufe der Zeit. So ist sowohl für die Wuppertaler als auch die Kölner Gruppe bekannt, dass sie sich in der aufkommenden Bewegung unangepasster Jugendlicher wie den Edelweiß- oder Düsselpiraten engagierten und eigene Fahrten aus Wuppertal beziehungsweise Köln organisierten. Es ist allerdings festzuhalten, dass es sich hierbei nicht um anarchosyndikalistischen Widerstand handelte, sondern eher um eine anarchosyndikalistisch begründete Motivation für unangepasstes Verhalten Jugendlicher.

Die einzige Gruppe, die einen festeren Kontakt über die eigenen Organisations- und Ideologiegrenzen hinaus hatte, kam aus Mönchengladbach. Dort traf man sich regelmäßig mit örtlichen Kommunisten der KAPD und der KPDO an öffentlichen Orten wie dem Kaiserpark, vor dem Arbeitsamt oder in einer Billardhalle, um über politische Geschehnisse zu diskutieren, den anderen von den Inhalten des Moskauer Senders zu berichten oder gelesene (illegale) Schriften weiterzugeben, die unter anderem die Mönchengladbacher Anarcho-Syndikalisten von den Genossen aus Dülken, Süchteln und Viersen bekamen. Der Grund für die in der Form für das Rheinland einzigartigen Kontakte zu anderen Gruppierungen liegt wohl an personellen Überschneidungen beziehungsweise „Überläufern", die die Gruppen während der Weimarer Zeit verbanden und zudem an einer Unterschätzung der Stabilität und Gefährlichkeit des Nationalsozialismus, da sie der Meinung waren, dieser hätte rasch abgewirtschaftet.

Trotz der unsteten und vergleichsweise offenen Form der Diskussionsrunden wurde die Gestapo erst gegen Ende 1936 durch einen Spitzel auf die Treffen aufmerksam, woraufhin die Verhaftungswelle begann, die auch die restlichen anarchosyndikalistischen Gruppierungen des Rheinlandes erfasste. Zuerst kamen die Verfolgungsbehörden über Mönchengladbach jedoch nur an die Viersener, Dülkener und Süchtelner Gruppen. Zur selben Zeit erlitt Julius Nolden allerdings einen Verkehrsunfall und bei ihm wurde ein kleiner Zettel gefunden, der die Daten zum "Sender Barcelona" enthielt. Bei der darauffolgenden Hausdurchsuchung wurde ein Verteilerschlüssel der Schriften und für die eingenommenen Lesegelder gefunden. Daher konnte nun auch der Rest der rheinländischen Anarcho-Syndikalisten verhaftet und mit den bereits verhafteten Gruppen in Verbindung gebracht werden.

3.4 Der Prozess

Der darauffolgende Syndikalistenprozess wurde in zwei Etappen Anfang 1937 vor dem OLG Hamm verhandelt. Angeklagt waren 88 Personen, wovon sechs freigesprochen wurden, der Großteil aber wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu mehrjährigen Zuchthaus- oder Gefängnisstrafen verurteilt wurde. Allerdings waren bereits im Vorfeld mehrere Verhaftete unter teilweise ungeklärten Umständen zu Tode gekommen. Dazu gehörten Michael Delissen aus Mönchengladbach (nach „verschärftem Verhör" in der Zelle erhängt), Anton Rosinke aus Düsseldorf (sein „ganze[r] Körper war mit Schlagwunden, wie von Seitengewehrhieben bedeckt"[8]) und Emil Mahnert (gest. am 26.1.1937) aus Duisburg (Sturz aus dem zweiten Stock des Duisburger Gefängnis, unklar ob Selbstmord, Unfall oder Mord). Der Prozess gegen Julius Nolden fand nicht in Hamm, sondern in Berlin vor dem Volksgerichtshof statt. Nolden wurde zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Beim großen Prozess wurden die Angeklagten zu insgesamt 168 Jahren und sechs Monaten Zuchthaus sowie 25 Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt.

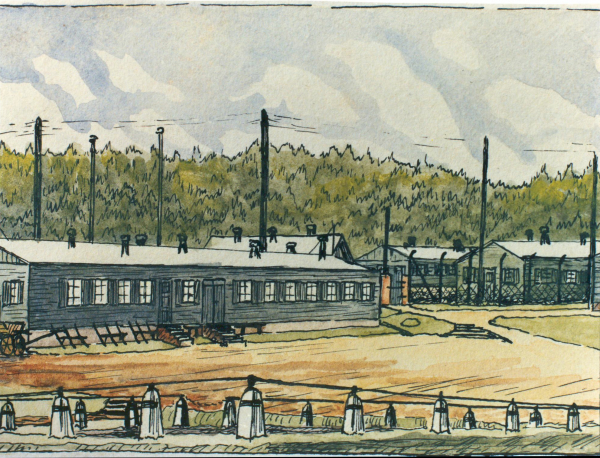

Mitglieder der Anarcho- und Düsselpiraten nach 1933 in Dünntal. (FAU-IKA (fau.org) / Nachfolgeorganisation der FAUD/AS)

Danach war die illegale Organisation der FAUD im Rheinland de facto zerschlagen. Es gibt zwar noch vereinzelte Berichte darüber, dass die nicht angeklagten Frauen der Inhaftierten weiter Fluchthilfe leisteten, worüber aber leider keine gesicherten Informationen verfügbar sind. Es kam noch zu individuellen Formen des anarchosyndikalistisch motivierten Widerstands, wie beispielsweise die Kölner Margarete und Johann Saballa berichteten. Sie legten im Kölner Hauptbahnhof Handzettel in die Waggons, die die Soldaten für die Westfront über ihre Rolle im Nationalsozialismus aufklären sollten oder es kam zu Schwarzarbeit, Krankmachen etc. Hans Schmitz aus Wuppertal berichtete noch, dass er nach Entlassung aus dem Zuchthaus weiterhin mit unangepassten Jugendlichen wie den Düsselpiraten unterwegs war und kleinere Botengänge für seine kommunistische Tante machte. Weiteres ist darüber aber nicht bekannt und fällt auch nicht in den hier behandelten Themenkomplex.

Die Rolle der Frauen im anarchosyndikalistischen Widerstand stellt ein noch wenig untersuchtes Feld der Forschung dar. In der Literatur wird äußerst selten explizit darauf eingegangen. Immerhin gibt es in einigen Veröffentlichungen einzelne Kapitel über die Frauenorganisationen der FAUD während der Weimarer Republik. Allerdings ist es auch noch schwieriger, stichhaltige Quellen für den Widerstand von Frauen zu finden. In den Akten der Verfolgungsbehörden tauchen sie selten auf. So waren unter den 88 Angeklagten des großen Prozesses lediglich zwei Frauen. Ob dies auch den realen Anteilen entsprach, kann nicht abschließend geklärt werden. Es ist allerdings anzunehmen, dass Frauen eine größere Rolle am Widerstand hatten, als aus den Akten zum Prozess erkennbar ist. So waren nach den meisten Zeitzeugenberichten oft Frauen aktiv; bereits genannt wurden Lotte und Marie Gottschalk und Margarete Saballa. Im Prozess waren dazu Käthe Windhoff aus Düsseldorf und Ellewine Reichenbach aus Duisburg-Hamborn angeklagt. Auffällig ist, dass es sich meistens um Frauen von anarchosyndikalistischen Aktivisten handelte. Nur bei Lotte und Marie Gottschalk ist ungeklärt, ob sie mit zwei Brüdern, die jedoch nicht bekannt sind, verheiratet oder aber Schwestern waren. Eine genauere Untersuchung dieses geschlechtergeschichtlichen Aspekts wäre wünschenswert.

4. Schlussbetrachtung

Nachdem der Genese und der Struktur der Freien Arbeiter-Union Deutschlands nachgegangen wurde, folgte die Auseinandersetzung mit dem Widerstand der Anarcho-Syndikalistinnen und Syndikalisten und ihrer Neuorganisation im Rheinland. Diese nutzten sie zur Aufrechterhaltung der Strukturen der FAUD, obwohl sie stark personell beschränkt waren. Dennoch entsprach die grundlegende Struktur der illegalen Organisation die der legalen. Ihren Kern bildeten die Ortsgruppen, die weiterhin ihre Autonomie behielten.

Die überregionale Position, die Nolden einnahm, war nicht weisungsbefugt oder gar herrschend über die Ortsgruppen, sondern bildete auf der einen Seite eine Kommunikationsmöglichkeit zwischen den Ortsgruppen, um so Widerstandsaktionen durchführen zu können, die über eine Stadt hinausgingen. Dazu fiel dem Netzwerk die Aufgabe zu, Schriften, Informationen und Geld von der einen Stelle an die andere zu bringen. Das war eine notwendige neue Struktur, da dies auf „offiziellem“ Wege nicht mit der illegalen Organisation vereinbar gewesen wäre. Die überregionale Vernetzung war ein wichtiger Aspekt im Widerstand. Sie unterstütze den Willen zum Widerstand durch die Möglichkeit zur Flucht, da sie die finanzielle Situation von Familienmitgliedern verbesserte und auf eine breitere Unterstützerbasis stellen konnte. Aber auch die Möglichkeit, anarchosyndikalistische Propaganda lesen und verbreiten zu können, stärkte die Organisation und den Willen zum Widerstand.

In den einzelnen Orten war es enorm hilfreich, dass sich die einzelnen Personen bereits lange vor 1933 kannten und vertrauen konnten. Dadurch konnte lange Zeit ein Zugriff der Verfolgungsbehörden verhindert werden und erst durch einen Spitzel, Folter und durch einen Unfall Noldens wurde eine so große Verhaftungswelle möglich, dass danach kein organisatorischer Zusammenhalt mehr zustande kam.

Der Widerstand der Anarcho-Syndikalisten fand nicht auf ökonomischem Feld statt, wie es noch vor der offiziellen Auflösung der FAUD gefordert wurde. Sie mussten zwangsläufig auf politische Propaganda umstellen, die dann in den Ortsgruppen durchgeführt wurde. Dabei lässt sich allerdings kein starker Bruch erkennen. Vielmehr war die Machtübernahme durch den Nationalsozialismus der Endpunkt einer Entwicklung der FAUD, die bereits in den 1920er Jahren begann und sich mit den Stichworten Mitgliederverlust, Bedeutungsverlust in den Betrieben und dem damit einhergehenden Verlust von Reichweite zusammenfassen lässt.

An ihren Zielen hielten sie allerdings fest. Die Aufrechterhaltung der Organisation war verbunden mit der Vorstellung, dass nach dieser Krise die Möglichkeit für eine freiheitlich-sozialistische Gesellschaft gegeben war. Zumindest jedoch trugen sie die Organisation weiter, um in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft die Idee des freiheitlichen Sozialismus wieder verbreiten zu können. Dafür spricht auch die Gründung der „Föderation Freiheitlicher Sozialisten“ (FFS) im Jahre 1947 aus den Reihen der Überlebenden. Wie weit diese neue Organisation Charakteristika beziehungsweise Merkmale der alten FAUD aufwies oder wie sie sich veränderten wäre eine wichtige Untersuchungsfrage unter anderem für die Untersuchung der Biographien der überlebenden Anarcho-Syndikalisten, der hier aber nicht nachgegangen werden soll.

Im Endeffekt haben sie aber mit ihrem Widerstand nicht viel nach außen erreichen können. Die Propaganda unterstützte die innere Überzeugung der Teilnehmer der Verteilerkreise und half dabei, der geistigen Isolation entgegenzuwirken. Für eine breit gefächerte, öffentlichkeitswirksame Propaganda, die tatsächlich die Möglichkeit gehabt hätte, zu einem Umsturz aufzurufen, war sie allerdings (gezwungenermaßen) zu klandestin.

Die Wirksamkeit des Widerstandes, die praktische Solidarität der gegenseitigen Hilfe, lässt sich sehr gut anhand der Solidaritätssammlungen und -zahlungen erkennen. Diese hat, bei einem Blick von außen auf die illegale Organisation, den Anschein der Selbstbehauptung. Da es sich aber um keine organische Gruppe handelte, sondern um unterschiedliche, meist sich unbekannte Menschen, die sich auf Grund der selben Überzeugung halfen um dem Staatsterror entgegen zu wirken und zudem die illegale Organisation stützten, ist hierbei von Widerstand zu reden.

Einen ähnlichen Charakter besaß die Fluchthilfe, die wichtigste Einrichtung der illegalen Organisation. Dadurch wurden nicht nur zahlreiche Anarcho-Syndikalistinnen und Syndikalisten vor den Verfolgungsbehörden in Sicherheit gebracht, sondern auch der Wille zu illegalen, widerständigen Aktionen gestärkt. Durch die ein und aus geschmuggelten Informationen über die Kontakte über die Grenzen konnten die Anarcho-Syndikalisten in Deutschland die Falschinformationen der deutschen Presse umgehen und die Menschen außerhalb Deutschlands unverfälschte Informationen aus Deutschland erhalten. Eine tiefergreifende Analyse des Informationsflusses und der Verwertung und Wirkung dieser in ausländischen Presseerzeugnissen erfolgt hier nicht. Eine solche könnte aber einen zusätzlichen Aspekt der Widerstandsarbeit der deutschen und rheinischen Anarcho-Syndikalistinnen und Syndikalisten zu Tage bringen.

Ebenfalls untersuchenswert wäre die Einordnung und der Vergleich der illegalen FAUD mit ähnlich ausgerichteten Organisationen links der KPD. Dadurch würde eine breitere Sicht auf die Arbeit der Anarcho-Syndikalisten und beispielsweise der Unionisten im Nationalsozialismus geliefert werden können.

Unter Berücksichtigung der Erfolge des Widerstands beziehungsweise des Nicht-Erfolgs ihres Umsturzziels durch die Anarcho-Syndikalistinnen und Syndikalisten kann resümiert werden, dass ein wirklich effektiver Widerstand, der den Sturz eines totalitären Systems nach sich ziehen würde, kaum mehr möglich ist, wenn der Staat komplett vereinnahmt ist. Ein Eingreifen vor der absoluten und stabilisierten Herrschaft eines totalitären, menschenfeindlichen Systems ist der weitaus ökonomischste Widerstand.

Anhang

Liste der Angeklagten: Diese wird vergrößerbar in der rechten Marginalspalte angezeigt.

Gedruckte Quellen

Barwich, Franz/Studienkommision der Berliner Arbeiterbörse. "Das ist Syndikalismus". Die Arbeiterbörsen des Syndikalismus, Frankfurt a.M. 2005.

Der Syndikalist. Organ der FAUD (AS), Berlin, Jg. 8 (1926) Nr. 12; Jg. 9 (1927) Nr. 43; Jg. 13 (1931) Nr. 10; Jg. 14 (1932) Nr. 21-25, 48, 52.

Ungedruckte Quellen

Abschrift der Anklageschrift der Generalstaatsanwaltschaft, Hamm, Westfalen 6.10.1937 (6O. Js. 1/37), Nr. 609.

International Institute of Social History (ILSG) Amsterdam, Rudolf Rocker Papers:

Fritz Benner. Göteborg, 17.9.1939, Nr. 56.

Fritz Benner an Rudolf Rocker, 21.9.1947.Nr. 56.

Fritz Benner an Rudolf Rocker, undatiert, Nr. 56.

Bericht von Ernst Binder, 24.8.1946, Nr. 59.

Antonie und Ernst Binder an Rudolf Rocker, 24.8.1946, Nr. 59.

Ernst Binder an Rodulf Rocker, 26.5.1947, Nr. 59.

Gustav Doster an Rudolf Rocker, 12.4.1934, Nr. 85.

Gustav Doster an Rudolf Rocker, Amsterdam, 20.11.1934, Nr. 85.

August Benner an Fritz Benner, 17.7.1945, Nr. 234.

Eingabe Karl Windhoff. Ernst Binder an Rudolf Rocker, 13.6.1947, Nr. 606.

Literatur

Aigte, Gerhard, Die Entwicklung der revolutionären syndikalistischen Arbeiterbewegung Deutschlands in der Kriegs- und Nachkriegszeit. [Online] abgerufen am 09.08.2018.

Berner, Rudolf, Die Unsichtbare Front. Bericht über die illegale Arbeit in Deutschland (1937), hg., annotiert u. ergänzt durch eine Studie zu Widerstand und Exil deutscher Anarchisten und Anarchosyndikalisten von Andreas G. Graf und Dieter Nelles, Berlin/Köln 1997, S. 84.

Bock, Hans Manfred. Anarcho-Syndikalismus in Deutschland. Eine Zwischenbilanz, in: Skrzypczak, Henryk (Hg.), Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung (IWK), Jahrgang 25, Heft 3. Berlin 1989. S. 293 – 358.

Döhring, Helge, Anarcho-Syndikalismus in Deutschland 1933–1945, Stuttgart 2013.

Döhring, Helge, Kein Befehlen, kein Gehorchen! Die Geschichte der syndikalistisch-anarchistischen Jugend in Deutschland seit 1918, Bern 2011.

Döhring, Helge, Schwarze Scharen. Anarcho-Syndikalistische Arbeiterwehr (1929–1933), Lich/Hessen 2011.

Döhring, Helge, Syndikalismus in Deutschland 1914–1918. "Im Herzen der Bestie“, Lich/Hessen 2013.

Graf, Andreas G., Selbstbehauptung und Widerstand deutscher Anarchisten und Anarcho-Syndikalisten, in: Graf, Andreas G. (Hg.), Anarchisten gegen Hitler. Anarchisten, Anarcho-Syndikalisten, Rätekommunisten in Widerstand und Exil, Berlin 2001, S. 35–61.

Hoffmann, Volker/Lange, Jörg/Nelles, Dieter, "Umsonst is dat nie – Arbeiterjugend und Nationalsozialismus in Wuppertal". 1993. YouTube. Zuletzt abgerufen am 28.8.2018. [Online]

Linse, Ulrich, Die "Schwarzen Scharen". Eine antifaschistische Kampforganisation deutscher Anarchisten, Moers 2010. - Nachdruck aus: Braunschädel, Wolfgang/Materna, Johannes (Hg.), Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit (AGWA) 9 (1989), S. 47–66.

Nelles, Dieter, Ein Lehrer des Widerstands. Hermann Steinacker, in: Forschungsgruppe Wuppertaler Widerstand (Hg.), "se krieje us nit kaputt". Gesichter des Wuppertaler Widerstandes, Essen 1995, S. 65–70.

Nelles, Dieter/Klan, Ulrich, "Es lebt noch eine Flamme". Rheinische Anarcho-Syndikalisten/-innen in der Weimarer Republik und im Faschismus, 2. Auflage, Grafenau-Döffingen 1990.

Regin, Cornelia, Hausfrau und Revolution. Die Frauenpolitik der Anarchosyndikalisten in der Weimarer Republik, in: Skrzypczak, Henryk (Hg.), Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung (IWK) 25/3 (1989). S. 379–397.

Rübner, Hartmut, Anarcho-Syndikalismus in Deutschland. [Online] abgerufen am 09.08.2018.

Rübner, Hartmut, Rudolf Rocker. Lehrer des Freiheitlichen Sozialismus, Moers 2009.

Schüngeler, Heribert, Widerstand und Verfolgung in Mönchengladbach und Rheydt 1933–1945, Mönchengladbach 1985.

Stowasser, Horst, Anarchie! Idee – Geschichte – Perspektiven, 4. Auflage, Hamburg 2004.

Theissen, R./Walter, P./Wilhelms, J., Anarcho-Syndikalistischer Widerstand an Rhein und Ruhr, Meppen 1980.

Tunger, Robin, "Nur die Tat kann uns helfen!" Die FAUD im Raum Köln, Moers. 2016.

Ünlüda, Tȃnia, Anarcho-Syndikalisten, Widerstandskämpfer, Rebellen. Drei Zugriffe auf die Geschichte der Brüder Benner, in: Graf, Andreas G., Anarchisten gegen Hitler. Anarchisten, Anarcho-Syndikalisten. Rätekommunisten in Widerstand und Exil, Berlin 2001, S. 225–251.

StaPo-Foto von Hans Schmitz (1914-2007), Angehöriger der SAJD und der "Schwarzen Schar Wuppertal". (FAU-IKA (fau.org) / Nachfolgeorganisation der FAUD/AS)

- 1: Weiterführende Informationen zur Entwicklung der FAUD: https://www.anarchismus.at/texte-anarchosyndikalismus/die-historische-faud.

- 2: Direkte Aktion als Taktik von Gewerkschaften umschreibt im Grunde alle Kampfformen, die keinen "Umweg" über Vertretungen nehmen, sondern ein Problem direkt angehen, zum Beispiel anstatt einem Abgeordneten aufzutragen, im Parlament für den Acht-Stunden-Tag zu stimmen, wäre als direkte Aktion denkbar, dass alle Arbeiter geschlossen früher Feierabend machen als eigentlich vorgesehen und somit nicht mehr als acht Stunden arbeiten. Vgl. dazu auch Stowasser, Anarchie, S. 373.

- 3: Rocker, Rudolf, Anarchismus und Anarchosyndikalismus. Moers. S. 25. (Im Original wurde der verwendete Text 1937 in London veröffentlicht, der vorliegende Text ist in neuem Druck vom Syndikat-A Verlag aus Moers veröffentlicht, allerdings ohne Jahresangabe oder Übersetzer).

- 4: Zu Rocker vgl. Diefenbacher, Hans, Rocker, Rudolf, in: Neue Deutsche Biographie 21 (2003), S. 686-687 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118601687.html.

- 5: Nelles/Klan, Es lebt noch eine Flamme, S. 249.

- 6: Weiterführende Informationen zur Spanischen Revolution während des Bürgerkriegs: https://www.anarchismus.at/texte-zur-spanischen-revolution-1936

- 7: Bericht von Ernst Binder vom 24.8.1946, in: IISG Amsterdam, Rocker Papers Nr. 59.

- 8: Antonie und Ernst Binder an Rudolf Rocker am 24.8.1946, in: IISG Amsterdam,Rocker Papers Nr. 59.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Biernat, Yannic, Der anarchosyndikalistische Widerstand gegen den Nationalsozialismus im Rheinland, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/der-anarchosyndikalistische-widerstand-gegen-den-nationalsozialismus-im-rheinland/DE-2086/lido/5f92a36f426e52.28133255 (abgerufen am 02.05.2024)