Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Am Vorabend des Weltkrieges

Alles ließ sich friedlich und fortschrittlich an in diesem scheinbaren Bilderbuchsommer. Die Stadt und ihre Bürger lebten in der Gewissheit, dass sie Teil einer Gesellschaft waren, mit der es wirtschaftlich und kulturell aufwärtsging. „[Euskirchen][1] erweckt den Eindruck einer vom Geist des 20. Jahrhunderts empor getragenen Stadt, die gegründet ist auf rastlosen Handel und Gewerbefleiß […] und so konnte sie insbesondere im letzten Jahrzehnt [vor dem Weltkrieg] einen erstaunlichen Aufstieg beginnen.“ Alle „wetteiferten in Entwicklungsplänen“. Die öffentlichen Bauten boten die augenfälligsten Akzente: Amtsgericht und Landratsamt, Waisenhaus und Hospital, Postamt und Schlachthof, Volksschulen und vor allem ein prachtvolles) Gymnasium. Im Juni 1914 war die Provinzial-Taubstummenanstalt für die nördliche Rheinprovinz eingeweiht worden, der Grundstein für die Baugruppe der Provinzial-Fürsorge-Erziehungsanstalt Erlenhof an der Kölner Landstraße war gelegt, eine große Infanterie-Kaserne am westlichen Stadtrand sollte im Oktober 1914 bezogen werden. Die verkehrsmäßige Infrastruktur hatte die Voraussetzung für die städtische Industrialisierung sowie für ihre Rolle als Garnisons- und Etappenort im August 1914 geschaffen.

Bahnhofsvorplatz Euskirchen mit Kriegerdenkmal, um 1912. (Stadtarchiv Euskirchen)

Die gewerbebürgerliche Stadtgesellschaft war offen und vielschichtig; eine Ausnahme machten die Tuchfabrikanten mit ihren interfamiliären Heiraten. Die Kommunalpolitik war um Ausgleich bemüht und von Persönlichkeiten bestimmt. Die konfessionelle Homogenität, die der Katholizismus als vorherrschende Religion schuf, kam politisch der Zentrumspartei zugute. Sie bildete die vorherrschende politische Strömung. Ein entscheidender Repräsentant wurde Thomas Eßer (1870-1948), der redegewandte und tatkräftige Gründer des Vereins selbständiger Handwerker und Gewerbetreibender (1898), Leiter der Gewerbebank (1900) und Gründer der Euskirchener Volkszeitung (1904).

Euskirchen hatte keine Militärtradition. Soldaten waren im Straßenbild selten zu sehen, Offiziere spielten keine gesellschaftliche Rolle. Die Merkmale rheinisch, gewerblich, katholisch schienen eine Gewähr für einen zivilistischen Geist zu sein. Doch das schien nur so. Seit der Jahrhundertwende mehrten sich die Anzeichen eines Zeitgeistes, für den der Krieg das Denken und Fühlen bestimmte. Seit 1903 stand auf dem Bahnhofsvorplatz ein Kriegerdenkmal. Eines der ersten großen Bauprojekte des seit 1910 amtierenden Bürgermeisters Gottfried Disse (1877-1945) war der Plan einer Infanterie-Kaserne, die im Juni 1914 im Rohbau fertig gestellt war und im März 1915 bezogen wurde.

Thomas Eßer, 1917. (Stadtarchiv Euskirchen)

2. Der Krieg bricht aus – Euskirchen in den ersten Augusttagen

„Gerade sollte die industrielle Entwicklung der Stadt durch die Ansiedlung einer großen Brückenbau-Montagefirma in den Seebenden gefördert werden, als der unerwartete Kriegsausbruch den Faden der günstigen Zeitverhältnisse abriss […]“, so erinnerte Bürgermeister Disse im rückblickenden Verwaltungsbericht. Die unmittelbaren Zeitzeugnisse geben einen anderen Einblick in die Dramatik der Tage zwischen Frieden und Krieg. Am Freitagnachmittag, dem 31.7.1914, wurde der Zustand der Kriegsbereitschaft erklärt; ein Bahnschutz sowie Straßensperren wurden eingerichtet[1]. Da Russland seine Mobilmachung nicht wie gefordert zurücknahm, erfolgte am Samstag, dem 1. August, die deutsche Kriegserklärung an das Zarenreich. Im Bezirk des VIII. Armeekorps wurde der Kriegszustand ausgerufen. Die Artikel 5-7, 27-29, 30 und 36 der Preußischen Verfassung von 1850 waren außer Kraft gesetzt. Dem Euskirchener Bürgermeister wurde auf dem Rathaus im Beisein der Beigeordneten Gissinger, Goebel und Thomas Eßer gegen 18.00 Uhr die Mobilmachungsdepesche überreicht; zur gleichen Zeit hing am Postamt das Plakat: „Mobilmachung angeordnet!“ Der Bürgermeister „verkündete vom Rathausfenster der draußen in tiefem Schweigen harrenden Menge das weltgeschichtliche Ereignis. Mit fester Stimme ermahnte er seine Mitbürger erneut zur Ruhe und Besonnenheit und forderte sie zur treuesten Pflichterfüllung auf.“ Es folgte die Öffnung der versiegelten Kiste mit den Mobilmachungsvorschriften, erste Befehle wurden erteilt. „Draußen wogten die Menschenmassen hin und her [...] Gegen halb 1 Uhr nachts kam eine starke Gruppe von Turnern vor das Rathaus und brachte in stürmischer Begeisterung ein Gelöbnis der Treue zum Ausdruck“.[2]

In den ersten Augusttagen machte sich eine panikartige Stimmung breit, der öffentlich gegengesteuert wurde. Die Versorgung mit Lebens- und Futtermitteln sei gesichert, hieß es. Die Angst vor Geldknappheit hielt jedoch an, weshalb so viel Geld von den Konten abgehoben und zuhause gehortet wurde, dass Dechant Stollmann der Städtischen Sparkasse und der Gewerbebank mit Kleingeld aus Kirchenkollekten aushelfen musste[3].

Hilfsdienst für Soldaten am Bahnhof Euskirchen, 1914: Der Vaterländische Frauenverein und Mitglieder des DRK, in der Mitte die Vorsitzende Susanne Kaufmann, Ehefrau des Landrats. (Stadtarchiv Euskirchen)

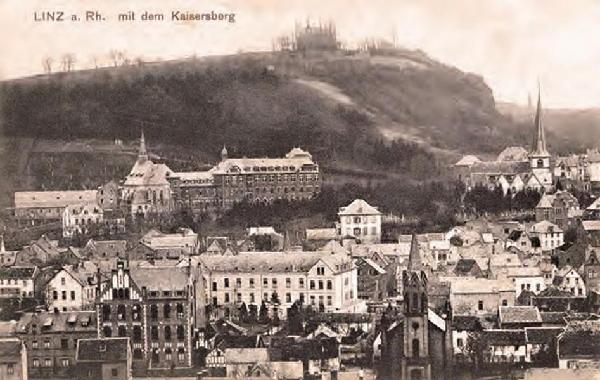

Der Sonntag, 2. August, war ein regnerischer Tag. Die deutsche Mobilmachung begann. Fahrzeuge und Pferde wurden auf dem Platz an der Erftbrücke neben der Kölner Straße unter dem Vorsitz des Landrats und Bürgermeisters ausgehoben. Auf der Bahnstrecke rollten die ersten Militärtransporte, eine Bahnhofskommandantur wurde eingerichtet. Im Saal Pohé stellte das Bezirkskommando Bonn ein Landsturmbataillon (VIII/6) zusammen. Mit der ablehnenden Note Belgiens am 3. August begann der deutsche Einmarsch. Nachmittags kam es zur Kriegserklärung des Deutschen Reichs an Frankreich. Das britische Ultimatum und der Abbruch der diplomatischen Beziehungen am 4. August waren gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung Großbritanniens an das Deutsche Reich, die am 5. August um 12.52 Uhr erfolgte. Die Euskirchener erfuhren an diesem Tage den Wortlaut der kaiserlichen „Thronrede“ und damit die offizielle Lesart über die Art des Krieges: „Uns treibt nicht Eroberungslust, uns beseelt der unbeugsame Wille, den Platz zu bewahren, auf den uns Gott gestellt hat“, sagt Wilhelm II. (Regentschaft 1888-1918).

Euskirchen entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Etappenort. „Das Rote Kreuz erbaute am Bahnhof eine Kaffeeküche und Verpflegungsstation. In ununterbrochenem Tag- und Nachtdienst wurden Liebesgaben an die durchziehenden Truppen verteilt. Die Eisenbahnabteilung des großen Generalstabs richtete in den ersten Tagen unter Hauptmann Heubes im Hotel zur Post eine Truppenweiterleitungsstelle ein. Über eine halbe Million Soldaten durchfuhr die Station in Zugfolgen von 10 Minuten während der ersten Tage und Nächte. In das Marienhospital wurden die ersten Verwundeten von Lüttich in Kraftwagen überführt. Reservelazarette wurden in der Taubstummen-Anstalt sowie vorüber gehend im Lyzeum der Dominikanerinnen eingerichtet und alsbald mit Verwundeten belegt. […] Während der Kriegsjahre durchfuhren täglich Truppentransporte und Etappenzüge den Bahnhof Euskirchen.“[4] Bis Mai 1915 betrug die Anzahl der in der Kaserne untergebrachten Soldaten 5.000 Mann, danach bis zum Kriegsende 1.800.

Auf dem alten Markt in Euskirchen am 1. August 1914. (Stadtarchiv Euskirchen)

Eine Woche nach Kriegsausbruch zog der Lokalredakteur der Euskirchener Zeitung am 10.8.1914 unter der Schlagzeile „Kriegszeiten“ eine erste Bilanz über die Stimmungslage in der Stadt. „Wie hat sich doch alles in kürzester Zeit verändert […] Mit einem Schlage hat sich unser Tagesleben gewandelt, unsere Empfindungswelt ist eine andere geworden […] Wir empfinden, dass Ungeheures über uns gekommen ist […] Ein einiges Deutschland, das wir Gott sei Dank auch heute wieder haben, ist noch nie besiegt worden.“[5] Von einer Woge des nationalen Hochgefühls wurde auch die rheinische Kleinstadt erfasst. Die Euskirchener Turner, Seminaristen und Gymnasiasten bekundeten scharenweise in den Straßen ihren Patriotismus, in den sich nicht selten eine Portion Abenteuerlust mischte. Viele junge Männer meldeten sich als Freiwillige zur Armee. Auch die Frauen und Mädchen, die an den Bahnstationen die Soldaten in den Militärzügen mit Butterbroten, Kaffee, Limonade und Zigarren versorgten oder an den Landstraßen die Marschtruppen mit Getränken erfrischten, bezeugten den Gemeinschaftsgeist dieser Tage. „Mit lautem Jubel“ wurden die Waggons begrüßt, die mit Grünzeug geschmückt waren und aggressive Aufschriften trugen (Jeder Stoß ein Franzos – Jeder Schuß ein Ruß o.ä.). Opfergesinnung und Spendenfreudigkeit waren nicht erzwungen, sie zeigten sich unabhängig von Alter und Geschlecht, Klasse und Konfession. Die städtische Verwaltung und Politik, die an staatliche Autorität und obrigkeitlichen Dienst gewöhnt war, versuchten mit Routine und sachgemäßem Handeln die Unsicherheiten der Zeit zu überspielen und die neuen Aufgaben zu bewältigen.

Trotzdem ist beim Blick in die veröffentlichten Zeitzeugnisse in und um Euskirchen festzustellen: Markige Worte voller Kriegspathos gaben nicht den Hauptton an, das Hurra-Geschrei bestimmte nicht die Kommentare. Eine kriegstreiberische Aggressivität fehlte. Viel stärker suchten die Menschen einen Halt in der Religion. Dorf- und Schulchroniken, Zeitungen und Tagebücher liefern zahlreiche Belege, dass die Eifeler fromme Leute sind. In den ersten Kriegstagen wurden Gebetsstunden und Bittandachten gehalten, Prozessionen gingen zu Kapellen. Kriegsandachten waren so zahlreich besucht, dass sogar der Platz draußen besetzt war.

Für die Kreisstadt und das Umland gilt: Das deutsche Volk als Notgemeinschaft, die zusammensteht, war anfangs nur eine Propaganda-Idee. Die kleinstädtische und ländliche Bevölkerung fühlte und handelte individuell und damit menschlich oft anders, als die nationalen Manifestationen es verkündeten. Die Unterschiede zwischen deutsch-nationalem und katholisch-ultramontanem Milieu wurden in den ersten Augusttagen wieder sichtbar, obwohl die Mehrheit der Euskirchener wilhelminisch und patriotisch dachte, wie es die offizielle Politik vorgab.

3. Auf dem Weg in die totale Gesellschaft

Sammlung von Liebesgaben für Soldaten in Euskirchen, 1914. (Stadtarchiv Euskirchen)

3.1 Militarisierung

Die Verordnungen des Belagerungs- und Kriegszustandes brachten sofort einschneidende Beschränkungen des gewohnten Lebens. Der Gouverneur der Festung Köln, der nun die höchste staatliche Exekutive war, erließ schon am 31. Juli eine 26 Punkte umfassende Pressezensur. Sie verbot unter anderem die Weitergabe von Nachrichten über Truppenbewegungen, den Eisenbahnschutz, Einquartierungen und Bahnhofsanlagen. Die Fahrpläne der „Sonderzüge für Einberufene“ wurden ebenso wie die „Anmeldungstage der Landsturmpflichtigen“ öffentlich bekannt gegeben. Dass vor allem die Feldpost der Zensur unterlag und keine Nachrichten zur Gefechtslage weitergegeben werden durften, muss nicht eigens betont werden.

Der Geist des Militärs bestimmte schon in Friedenszeiten die Gesellschaft des Kaiserreichs. Bei Ausbruch der Kampfhandlungen verwundert es nicht, dass neben der Militarisierung des Erwachsenenalltags die Kinder und Jugendlichen für den Krieg eingeübt wurden. Vor Ort belegen das zwei Phänomene: die Schaffung von „Jugendwehren“ und die Einrichtung von sogenannten Kriegsvorträgen. Im Rahmen des europäischen und speziell des deutschen Wettrüstens war es ein öffentliches Anliegen, die „nationale Wehrkraft“ in der turnerischen Erziehung zu steigern. An Kaisers Geburtstag (27. Januar) und am Sedantag (2. September) waren militärische Rituale üblich, Kinder posierten mit Gewehr und Säbel, Pickelhaube und Uniform.

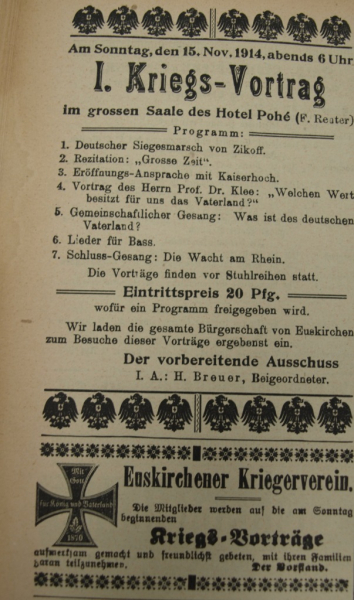

Euskirchener Zeitung vom 14.11.1914. (Stadtarchiv Euskirchen)

Mit Kriegsausbruch wurde aus dem Spiel Ernst. Nicht wenige Volksschullehrer rechneten es sich zur Ehre an, möglichst wirklichkeitsnah ihre Schüler auf den Kampf und den Feind vorzubereiten. Schon früh berichtete die Euskirchener Presse über den Wetteifer der Schuljugend in der „Erfüllung vaterländischer Pflichten und in der Hilfsbereitschaft“[6] und bereits am 13. September wurde zur Gründungsversammlung im Tivoli eines „Wehrbundes“ für die 16- bis 25-Jährigen aufgerufen[7]. In der Stadtverordnetenversammlung am 17. September war die militärische Vorbereitung der Jugend ebenfalls ein Thema. Die Aufgabe lag in der Hand des Vorsitzenden des Kriegervereins Johann Kreis, „der (sie) mit der ihm eigenen schöpferischen Initiative in die Hand nahm“.[8] Ende September hatte der Wehrbund bereits 250 Mitglieder in zwei Kompanien, die an der Erft und in Turnhallen ihre Übungen abhielten.[9]

Als im Herbst 1914 die Hochstimmung der Augusttage abgeklungen war und die Hoffnung auf einen kurzen Krieg sich nicht erfüllte, musste die deutsche Staatsführung die Bevölkerung auf eine lange Dauer des Krieges einstimmen. Soldaten und Zivilisten durften den Glauben an einen gerechten Kampf, der jede Unterstützung verdiente und von allen getragen werden musste, nicht verlieren. Die Stunde der Propaganda war gekommen, die deutsche Gesellschaft für den Krieg zu mobilisieren, wofür Euskirchen ein Spiegelbild dessen bietet, was reichsweit geschah.

Wehrbundpioniere bei einer Übung vor der Stadt, 1917, Foto: Dr. Anton Inhoffen. (Stadtarchiv Euskirchen)

Für die gesamte Bevölkerung und Generationen übergreifend waren die Kriegsvorträge gedacht, für deren Durchführung eigens ein Bürgerausschuss eingerichtet wurde. Die Vorträge sollten in monatlicher Folge die Vaterlandsliebe und das „Einheitsgefühl“ beleben sowie die „edlen Regungen der Volksseele“ bestärken, die „der Krieg in wunderbarer Weise zur Entfaltung gebracht hat“.[10]

Die kriegspropagandistische Veranstaltungsreihe der Stadt Euskirchen konnte im Unterschied zu anderen Gemeinden auf staatlich empfohlene „Wanderredner“ aus den Kreisen des Militärs und der Lehrerschaft verzichten[11]. Mit tatkräftiger Unterstützung des Bürgermeisters, vor allem aber durch das Engagement und die Beziehungen des Stadtverordneten Thomas Eßer wurden einflussreiche Referenten aus dem kirchlich-katholischen Lager verpflichtet.

Mit Beginn der Kampfhandlungen schlug auch die Stunde des nationalen Sanitätswesens, wofür vor allem das Rote Kreuz stand. In Preußen wie im örtlichen Zweigverein sah es sich als eine Vorfeldorganisation des Kaiserreichs und teilte dessen politisch-ideologisches Selbstverständnis. Das Rote Kreuz war auf den Krieg vorbereitet. Die zusätzlichen Aufgaben des Lazarettdienstes übernahm man in Abstimmung mit den kirchlichen Krankenpflegeeinrichtungen. In Euskirchen hatte 1913 das katholische Marien-Hospital einen Anbau erhalten, der für Zwecke der neuen Kaserne errichtet und von der Intendantur des VIII. Armeekorps finanziert worden war. Im Kriegsfall musste er als Militärlazarett dienen[12]. Zum Stichtag 15.9.1914 waren von 35 Betten schon 15 belegt. An Reservelazaretten im Stadtgebiet standen weiter zur Verfügung: die Provinzial-Taubstummenanstalt mit 270, das Lyzeum der Dominikanerinnen mit 42 und das Lehrerseminar mit circa 200 Betten, im Notfall konnte man noch auf den Pohéschen Saal und die Nordschule zugreifen. In den neuen Hilfslazaretten arbeiteten Hilfsschwestern vom Roten Kreuz und des Vaterländischen Frauenvereins. Es ist offensichtlich, dass man mit einem schnellen und blutigen Krieg rechnete, was besondere Anforderungen an den Etappenort Euskirchen mit sich brachte. Direkt hinter der Front gelegen und als Eisenbahnknotenpunkt war es wichtig, die militärische Infrastruktur vorzuhalten.

Die Infanterie-Kaserne in der Commerner Straße, 1915, Feldpostkarte. (Stadtarchiv Euskirchen)

Trotz hoher deutscher Verluste in den ersten Kriegswochen kam es nicht zu einer großen Welle von Verwundetentransporten in die Stadt. So wurde der erste Soldat, der im Hilfslazarett Taubstummenanstalt an seinen Verletzungen gestorben war, erst am 18. September auf dem Ehrenfeld des Euskirchener Friedhofs mit dem Ritual der Kriegervereine beigesetzt. Dass der Kriegstod allgegenwärtig zu werden begann, macht ein Blick in die „Verlustlisten“ der Zeitungen deutlich. Bis Ende 1914 waren bereits 76 Euskirchener gefallen.

3.2 Kriegswohlfahrt und Kriegsfürsorge

Die Aufgaben waren gewaltig. Den Soldaten an der Front sollte geholfen werden, aber größere Verpflichtungen hatte man gegenüber den Familien der Hinterbliebenen. Dazu zählten alle, deren Männer einberufen wurden, wie diejenigen, die Kriegswitwen und Kriegswaisen wurden. Private, gesellschaftliche und staatliche Wohltätigkeit und Fürsorge mussten ins Werk gesetzt werden[13]. Nach ersten unkoordinierten Appellen wurden die unterschiedlichen Bemühungen seit dem 13. August in einer „Städtischen Kriegs-Sammlung“ zusammengefasst. Bei der „Geld-Sammlung für die Familien der Kriegsteilnehmer der Stadt Euskirchen“ sollten die „Mitbürger“ den Frauen und Kindern der Soldaten im Felde durch materielle Unterstützung aushelfen. Verwaltungsspitze und Stadtverordnete arbeiteten mit dem Vaterländischen Frauenverein und dem Elisabethenverein zusammen. Konten bei der Sparkasse, der Dürener oder Gewerbebank wurden eröffnet. Die Spender wurden aufgelistet und namentlich in der Presse bekannt gegeben. Am 13., 22. und 31. August konnte man lesen, wer wie viel und wann gegeben hatte. Man kann sich leicht den psychologischen Effekt vorstellen, den das auslöste. Und die Beträge entsprachen durchaus der sozialen Stellung der Spender. Sie reichten von 10 und 400 Mark bei Privatleuten und bis zu 4.500 Mark bei Firmen. Der Bürgermeister und die Behördenleiter waren ebenso vertreten wie die Geistlichkeit, die größten Summen kamen von einigen Tuchfabrikanten – nicht alle halfen -, umliegende dörfliche Gemeinden beteiligten sich, Schüler und Vereine bis hin zum Israelitischen Frauen- und Männer-Verein und mehreren Kegelclubs. Am 31. August war ein Geldbetrag von 4.457,45 Mark zusammen gekommen. Für die kommunale Initiative war das ein Erfolg, berücksichtigt man, dass zeitgleich das Rote Kreuz eine ähnliche Aktion durchführte. „Gebt Spenden für das Rote Kreuz!“ hatte es am 17. August geheißen. Man hoffte auf finanzielle wie materielle Hilfe. Sachspenden konnten an den Sammelstellen Oststraße 7 und Kirchstraße 2 abgeliefert werden, Geld konnte auf zwei Bankkonten eingezahlt werden. Die namentlich genannten Förderer waren meist dieselben wie bei dem städtischen Hilfswerk – auch die Beiträge hielten sich im bekannten Rahmen. Überall entstanden in Zusammenarbeit mit den Frauenverbänden Nähstuben, in den Schulen strickten die Mädchen, Wolle wurde günstig abgegeben. Statistiken über abgelieferte Fußlappen und Hemden, Socken und Pulswärmer, Leibbinden, Unterhosen und Schals waren in den Zeitungen zu lesen. Der „Vaterlandsdank“ sammelte entbehrliche Gold- und Silbergegenstände für die „Nationalstiftung für die Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen“, die bereits 1871 geschaffen worden war. Es gab einen „Kriegsausschuss für warme Unterkleidung“, eine „Reichswollwoche“ und Werbung für „Kreuz-Pfennig-Marken“.

Die staatliche Familienunterstützung im Kriege reichte über die herkömmliche Armenhilfe hinaus. Trotzdem wurde es für die Betroffenen schwierig, nicht in Armut zu geraten, da die Lebensmittelpreise schon bald stiegen[14]. Gegen Ende des Jahres 1914 wurde jedem der Ernst der Lage immer klarer. Mit der Fortdauer der Kriegshandlungen entstanden immer mehr Hilfswerke. Kleine örtliche Vereine sammelten für ihre in Not geratenen Mitglieder oder Hinterbliebenen. Die traditionellen Großorganisationen wetteiferten miteinander um die höchsten Spendenaufkommen, aber auch neue gemeinnützige Einrichtungen aus dem militärischen Umfeld entstanden. Die Gebefreudigkeit stieß nicht selten an ihre Grenzen, selbst wenn eine Straßensammlung für die „Ludendorff-Spende“ im Juni 1918 noch einen beachtlichen Betrag erbrachte[15].

Im Verwaltungsbericht der Stadt Euskirchen von 1928 werden die Ergebnisse der neun staatlichen Kriegsanleihen aufgelistet. Die Bürger der Kreisstadt zeichneten bei Banken und Sparkassen Anleihen in Höhe von 70.162.600 Mark. Die erste Anleihe 1914 zur Finanzierung der deutschen Kriegskosten erbrachte über 5 Millionen Mark, die höchste Summe wurde im Frühjahr 1918 mit über 11 Millionen Mark eingeworben, selbst im Oktober desselben Jahres kurz vor Kriegsende kamen fast 7,5 Millionen Mark zusammen. Diese erstaunliche Bereitschaft von Privatpersonen und Institutionen über die ganze Dauer des militärischen Konflikts hinweg dem Deutschen Reich die Geldmittel zur Kriegführung vorzustrecken, ist nur vor dem Hintergrund eines ungebrochenen Glaubens an den Sieg zu erklären.

3.3 Kriegswirtschaft

Die Tuchherstellung bildete das traditionell vorherrschende Gewerbe in Euskirchen. 23 Textilfabriken (1913) mit knapp 1.200 Arbeitern stellten fast ausschließlich Uniformstoffe (75 Prozent) her, die an den preußischen Staat geliefert wurden, gelegentlich sogar bis nach Übersee. Es waren Familienbetriebe, die auf der Tatkraft und dem Unternehmergeist ihrer Gründer aufgebaut waren und über Generationen fortgeführt wurden. Sie hatten eine Belegschaft zwischen 20 und 250 Arbeitern[16].

Die örtlichen Tonvorkommen lieferten den Rohstoff für die keramische Industrie. Die Westdeutschen Steinzeug-, Schamotte- und Dinas-Werke in Bahnhofsnähe mit annähernd 500 Beschäftigten produzierten überwiegend Rohre für die Kanalisation und waren mit Großfertigungen sogar auf der Weltausstellung vertreten. Während der Rüben-Kampagne im Herbst beschäftigte die Zuckerfabrik Pfeifer und Langen, ein weiterer Großbetrieb, circa 500 Saisonarbeiter. Die eisenverarbeitende Industrie war durch Fabriken vertreten, in denen Küchengeräte und Laternen, Sicherheits- und andere Nadeln, Landmaschinen, Ventilatoren und Saugpumpen hergestellt wurden. Zur Diversität der industriellen Angebote gehörten auch die Lacke und Farben einer Bleiweißfabrik. Die Tuchfabrikanten besaßen allerdings die Monopolstellung auf dem einheimischen Arbeitsmarkt[17].

Mit Kriegsausbruch nahm die Bedeutung der Behörden als kontrollierende, planende und verwaltende Organe zu. Die Abhängigkeit von Rohstoffen aus dem Ausland sowie Blockade- und Embargomaßnahmen der Entente machten von Beginn an die prekäre Lage Deutschlands evident. Auftragsstornierungen, Transportschwierigkeiten und zunehmende Arbeitslosigkeit waren die Folge. Angesichts der gewaltigen Kriegsaufgaben glaubte der preußische Staat, dass ein „rascher, autoritativer Eingriff“[18] von seiner Seite notwendig sei, um die Lenkungs- und Verwaltungsaufgaben von zentraler Stelle aus zu bewältigen. Das System der Kriegswirtschaft war ein streng gelenktes. Schon am 13. August wurde eine Kriegsrohstoffabteilung (KRA) im preußischen Kriegsministerium gegründet, die zunächst mit fünf Mitarbeitern ihre Arbeit aufnahm. Sie wuchs im Verlaufe des Krieges zu einer umfangreichen Behörde an, mit schließlich etwa 200 Kriegsgesellschaften, zahlreichen Ämtern und Referaten sowie 33.000 Angestellten. Die KRA wurde zum Wächter, Lenker und Regulierer. Sie übernahm die staatliche Aufsicht für Fragen der Beschlagnahmung, Überwachung und Preisfestsetzung. Die wirtschaftlichen Aufgaben wurden von „Kriegsgesellschaften“ übernommen, die als Aktiengesellschaften organisiert waren mit Vorstand und Aufsichtsrat, jedoch weder Dividenden noch Gewinne ausschütteten und eng an das preußische Kriegsministerium angebunden waren. Für den Bereich der Tuchwirtschaft war dies neben der Kammwoll AG vor allem die Kriegswollbedarf AG (KWB), gegründet im September 1914. Sie beschaffte und verteilte die Rohwolle. Am Ende des Krieges waren in ihr 2.100 Menschen beschäftigt. Die Heeresaufträge organisierte der im Oktober 1914 gegründete Kriegstuchverband. Ende 1914 gehörten 352 Militärtuchfabrikanten der KWB an, darunter auch die Euskirchener.

So widersprüchlich es klingen mag: Die Textilstadt Euskirchen erlebte nach den anfänglichen Panikeinkäufen und der Sorge um die Sicherung der Ernährung mit Kriegsbeginn einen unbestreitbaren Wirtschaftsboom. Die preußische Heeresverwaltung hatte mit der Rekrutierung von Millionen von Soldaten einen zusätzlichen militärischen Bekleidungsbedarf, der den einheimischen Tuchfabriken, die seit jeher auf die Lieferung von Uniformtuchen spezialisiert war, zugute kam. Bereits Anfang September 1914 berichtete die örtliche Presse unter der Schlagzeile „Hochkonjunktur der heimischen Militärtuchindustrie“ von einer um ein Drittel gestiegenen Mitgliederzahl in der Krankenkasse der Tuchmacher[19] . Verschiedene Fabriken arbeiteten in Tag- und Nachtschichten, um die Aufträge der Militärverwaltung bewältigen zu können. Die Produktion lag weit über der in Friedenszeiten. Dem schon früh erkennbaren Rohstoffmangel begegnete die KWB damit, dass sie die belgische Textilindustrie demontierte. In Euskirchen kamen vollgepackte Güterwagen mit Wolle aus Verviers an, um sie weiter zu verarbeiten. Der Rohstoffmangel führte allerdings im Sommer 1915 zu den ersten Einschränkungen der Arbeitszeiten und im Jahr 1917 zu einer zeitweisen Schließung der Fabriken. Die Einfuhren waren inzwischen so gut wie zum Erliegen gekommen und die in die Höhe geschnellten Preise für Rohwolle mussten begrenzt werden.

Das Kriegsministerium war in erster Linie daran interessiert, das Heer schnell und gut einzukleiden, und setzte daher die Höchstpreise auf das Niveau des Juli 1914. Zwar garantierte der Staat die Abnahme der den Fabriken zugewiesenen Tuche, aber dafür musste die im Verlauf des Krieges immer minderwertiger werdende Ware zu Festpreisen bezogen werden. Anfang 1915 regte die KRA die Verwendung von Abfallprodukten an[20]. Reisswolle, die aus einem Recyclingprozess alter Wollkleidungsstücke entsteht, ersetzte die Rohwolle. Die Tuchfabrik Müller in Kuchenheim unternahm Spinnversuche mit Pergamentpapier und bemühte sich um Aufträge mit solchem Material[21]. Der Euskirchener Geschäftsmann Moritz Marx versuchte eine Produktion mit Kunstbaumwolle.

Während diese Bewirtschaftungsprogramme zunächst eine Art spontanes Kriegsmanagement waren, nahm die behördliche Dominanz mit dem von der Obersten Heeresleitung initiierten „Hindenburgprogramm“ weiter zu. Die Bewirtschaftung zielte nun nicht mehr allein auf die Mangelverwaltung, sondern auf die weitere Erhöhung der Ressourcen. Die Höchstleistungsbetriebe wurden ausgerufen. Zu ihnen zählten alle Euskirchener Betriebe. Leistungsschwache Betriebe sollten geschlossen werden[22].

Für die Unternehmer bedeutete die zentralistisch gelenkte Wirtschaft, dass Arbeitskräfte, Arbeitszeiten, Material und Rohstoffe mühsam einzeln bei den staatlichen Behörden beantragt und begründet werden mussten. Die Reglementierung bedeutete einen ungeheuren bürokratischen Aufwand.

Ab 1917 warben sämtliche Industriezweige um Arbeiterinnen. Ein städtischer Kinderhort und Kindergarten wurde errichtet, in denen 120 Kindern, deren Mütter durch Arbeit tagsüber von zu Hause abwesend waren, von zwölf freiwilligen Helferinnen betreut wurden. Dies darf nicht darüber hinweg täuschen, dass die Frauen gerade in der Tuchindustrie die Facharbeiter nicht ersetzen konnten. Als ungelernte Arbeiterinnen waren sie hauptsächlich in der Nopperei, Zwirnerei und Kettschererei beschäftigt. Bei Kriegsende schieden die meisten von ihnen als Arbeitskräfte wieder aus[23].

Ebenso suchten die nun auf die Rüstungswirtschaft verpflichteten Steinzeugwerke wie auch die Düngerfabrik nach einer großen Zahl von neuen Arbeitern[24]. Wurden vor dem Krieg Steinzeuge für die Kanalisation und feuerfeste Erzeugnisse hergestellt, so fertigte man nun Salpetersäure und Pulver. Die Eisen- und Metallfabriken stellten ihre Produktion um auf die Fertigung von Granaten, Munition, Geschossen, Seeminen und Feldschmieden[25]. Die gelenkte Kriegswirtschaft entsprach in diesen Industriezweigen der der Tuchindustrie. Die meisten Einbußen verspürte die Zuckerindustrie, denn durch die niedrigen Preise ging der Rübenanbau zurück. Die Zwangsbewirtschaftung des Zuckers endete erst im Oktober 1923.

3.4 Kriegsgefangenenarbeit

Die Mobilmachung und die in Schüben erfolgenden Einberufungen hatten große Lücken auf dem Arbeitsmarkt entstehen lassen. Es fehlte überall an Fachkräften, vor allem in den kleinen Familienwirtschaften auf dem Lande. Die aus Wahn (heute Stadt Köln) überstellten Gefangenen kamen von der Ostfront und waren fast ausschließlich Russen. Franzosen, Engländer oder Belgier im Mannschaftsgrad wurden seltener im Linksrheinischen eingesetzt – auch um die Flucht zu verhindern, und wenn, dann eher in Großbetrieben und in geschlossenen Abteilungen. Die kriegswichtigen Euskirchener Industriebetriebe wie Dünger-, Zuckerfabrik und die Westdeutschen Steinzeugwerke beschäftigten russische Gefangene in eigens hierzu geschaffenen Räumen. Ein weiteres Filiallager existierte in der Eisenbahnbetriebswerkstatt Euskirchen. Die Unterkünfte wurden als Massenquartiere hergerichtet und nach den Vorschriften ausgestattet. Die Rechnungen belegen, welche Leistungen die kommerziellen Lieferanten erbrachten: Stacheldraht und Schaufeln, Kohlen, Kartoffeln und Reis, Strohsäcke, Decken und Betttücher, Schüsseln, Öfen und Kochkessel, Desinfektionsmittel und Seife. Ein waffenkundiges Bewachungspersonal war verpflichtet.

Einen näheren Einblick, wie die Fabrikarbeit für Gefangene organisiert werden konnte, liefert das Beispiel der Zuckerfabrik in den Jahren 1915/1916. Der Personalbedarf war wie die Produktion saisonal, in den Monaten Oktober und November wurde dann mit Pausen von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends (oder sogar in Nachtschichten) gearbeitet. Während der sogenannten Rübenkampagne brauchte man Hunderte von Arbeitern, was im Krieg zwangsläufig erschwert wurde. Was lag also näher, als die Lücke mit Kriegsgefangenen zu schließen. Die Lösung war ein zeitlich befristetes, man könnte sagen – improvisiertes Lager, das neben den schon bestehenden aufgebaut wurde. Die Unternehmensleitung hatte vom Stammlager Wahn die Zusage über 200 Gefangene ab Anfang Oktober 1915. Der Amtsbürgermeister wollte für Unterkunft und Beköstigung in Kuchenheim sorgen. Zwei Sammelplätze für je 100 Mann entstanden zusätzlich in den Sälen der Gaststätten Rosen und Bitz. 200 Betten samt Zubehör sowie Wäsche und Geschirr waren durch den Arbeitgeber Pfeifer und Langen auf seine Kosten angeschafft worden. Die Verpflegung hatte man dem Restaurant Jac. Koenen jr. übertragen. Mit der Arbeit der Russen war die Zuckerfabrik zufrieden. Diese beschwerte sich beim Bürgermeister jedoch schon am 16. Oktober über mangelhafte Brotrationen, die mit 362 Gramm das geforderte „Sollgewicht“ von 600 Gramm nicht einhielten. „Wenn infolge solcher Profitjägerei seitens der Unternehmer ein Gefangener flüchtig wird, und uns die Heeresverwaltung die 200 Gefangenen entzieht, stehen wir vor der gänzlichen Unmöglichkeit, das wertvolle Rübenmaterial […] seiner Bestimmung zuzuführen. […] Ein unabsehbarer Schaden wäre die Folge einer solchen leicht auszumerzenden Unregelmäßigkeit.“ Die Kommandantur Wahn schickte daraufhin einen Kontrolloffizier, der, auch nach Befragung der Russen, sofortige Abhilfe verlangte. Die Unternehmensleitung drohte ihrerseits am 8. November, um die Gefangenen nicht zu verlieren, die Verpflegung in eigene Hände zu nehmen. Da eine Endaufstellung vom Dezember vorliegt, ist anzunehmen, dass der Streitfall einvernehmlich geregelt wurde[26].

Feldpostkarte des 3. Bataillon des 160. Infanterie-Regiments. (Stadtarchiv Euskirchen)

3.5 Ernährungslage

Erst allmählich wurde den Zeitgenossen die entbehrungsreiche Kehrseite des Wirtschaftsmarktes bewusst. Man weiß heute, dass die deutsche Militärführung von einem kurzen Krieg ausging. Infolgedessen hatte man trotz der Teilabhängigkeit von Agrarimporten keine langfristige Vorratshaltung an Lebensmitteln betrieben. Reichsweite Pläne für die Versorgung der Bevölkerung bestanden nicht. Die Städte und Gemeinden entschieden selbst, was zu tun war. Es kam also zu unorganisierten Vorgängen, im Herbst 1914 sogar zu einem Überkonsum. Die überreichen „Liebesgaben“-Pakete geben davon ein Zeugnis. Die öffentliche Bewirtschaftung begann mit der Einführung der Höchstpreise am 28.10.1914. In Euskirchen war mit einer Preisüberwachungskommission unter Leitung von Thomas Eßer eine erste planwirtschaftliche Organisationsform geschaffen worden[27]. Die Anfänge einer neuen Staatswirtschaft waren gelegt, auch wenn diese im ersten Kriegshalbjahr kaum in Erscheinung trat. Ihre Kennzeichen waren Rationierung und Kontrolle, Regulierung und Requisitionen. Die Planung endete oft in einem heillosen Durch- und Gegeneinander. Am Ende des Krieges konnten Hunger und Mangel auch systembedingt nicht mehr verhindert werden. Je mehr Gemeinnützigkeit gewollt wurde, umso mehr Kriegsgewinnler und Wucherer brachte das System hervor. Der Schleichhandel blühte, aus den Städten zogen Massen von Hamsterern über Land.

Bürgermeister Gottfried Disse bilanzierte im Verwaltungsbericht der Stadt Euskirchen nüchtern und zutreffend die Anfänge der kommunalen Kriegswirtschaft: „Die Volkswirtschaft im Kriege gehört zu den bedeutendsten Kapiteln. Vor allem spielten Ernährungs- und Bekleidungsfragen nach der Umstellung auf Rüstungsindustrie neben den Finanz- und Rohstoffsorgen eine maßgebende Rolle. […] Im Interesse der Volksernährung traf die Stadt in den ersten Mobilmachungstagen Maßnahmen durch Ankauf von 2000 Zentner Mehl, von Frühkartoffeln, Speck sowie Erbsen, um den Preissteigerungen zu begegnen, insbesondere aber auch als Vorsichtsmaßregel für den Notfall. Da eine kurze Dauer des Krieges allgemein erhofft wurde, so blieb die freie Lebensmittelwirtschaft bestehen, indem hier und da mit Höchstpreisen zu helfen versucht wurde. Im Laufe der Kriegswochen stellte sich aber heraus, dass die Ernährungsdecke zu kurz werden könnte. Deshalb kam im Oktober 1914 das Verbot, Brotgetreide zu verfüttern. Die Bestandsaufnahme an Getreide und Mehl im Dezember ergab die Notwendigkeit der Beschlagnahme im Januar 1915. Die Kriegsgetreidegesellschaft und die Reichsverteilungsstelle wurden ins Leben gerufen. Durch Bundesratsverordnung wurden Mehl und Getreide zugunsten des Kommunalverbandes beschlagnahmt. Damit fing die Zwangswirtschaft und die Kreisgetreideversorgung an. Brot musste gestreckt werden, für Minderbemittelte mussten Kartoffeln seitens der Stadt eingelagert werden. Im Januar 1915 wurde das große Schweineschlachten angeordnet, das sich bald als verfehlt herausstellte. Der Obst- und Gemüsebewirtschaftung wurde ein besonderes Augenmerk gewidmet. Im Herbst 1914 sowie 1915 wurden in der Umgegend reife Pflaumen aufgekauft und in der Malzfabrik von Frings gedörrt. Desgleichen wurden in jedem Herbst während der Kriegszeit große Mengen von Weißkohl beschafft und alsbald an die Bevölkerung und die Geschäfte verteilt. Der nicht abgesetzte Teil wurde von der Stadt als Sauerkraut eingemacht. Im November 1916 begann ein eiskalter Winter, in dem zudem die Lebensmittelvorräte sich dem Ende neigten. Kälte und Hunger hielten bis Ende Februar an. Im Februar schlossen dann die Schulen und Kinos, öffentliche Veranstaltungen wurden verboten. Der Mangel an Kohle war zu groß.“[28]

Nach dem Steckrübenwinter versuchte man durch Erhebungen und Zählungen der Ernteflächen, des Viehs und einer Volkszählung den Pro-Kopf-Verbrauch für Lebensmittel und Energie zu berechnen und schuf damit ein weiteres Kontrollinstrument und ein weiteres Element, die Gesellschaft total zu erfassen.

3.6 Meinungslenkung und Gemeinschaftsideologie

Als im Herbst 1914 die Hochstimmung der Augusttage abgeklungen war und die Hoffnung auf einen kurzen Krieg sich nicht erfüllte, kam eine Riesenaufgabe auf die deutsche Staatsführung zu: Die Bevölkerung musste auf eine lange Dauer des Krieges eingestimmt werden. Soldaten und Zivilisten durften den Glauben nicht verlieren, dass Deutschland einen gerechten Kampf führte, der jede Unterstützung verdiente und von allen getragen werden musste. Die Stunde der Propaganda war gekommen und eines bis dahin beispiellosen Einsatzes all der Mittel und Instrumente, mit denen das Denken und Empfinden von Menschen gesteuert werden kann. Auf unterschiedlichsten Ebenen und bei vielfältigen Anlässen wurde die deutsche Gesellschaft für den Krieg mobilisiert, und Euskirchen bietet ein Spiegelbild dessen, was überall im Reich geschah.

Für die Zeitgenossen in Euskirchen bestand von Anfang an kein Zweifel an der Berechtigung, zu den Waffen zu greifen. Der Krieg war – so die allgemeine Meinung wie die in der Kleinstadt -, dem Deutschen Reich aufgezwungen worden. Zur Verteidigung seiner Existenz und damit „für Kaiser, Volk und Vaterland“ musste man sich „gegen eine Welt von Feinden“ zur Wehr setzen. Eine gemeinschaftsbildende Begrifflichkeit stützte die Kriegsapologetik und verwischte die Grenze zwischen Armee und Zivilgesellschaft. Man sprach von „Volkskrieg“, „Heimatfront“ und „Heimarmee“. Als sich die Offensiven zum Stellungskrieg wandelten und aus dem kurzen ein langer Kampf wurde, kam auch die lokale Öffentlichkeit nicht umhin, sich mit den Fragen eines Sieg- oder Verständigungsfriedens zu beschäftigen.

Was man in der Kleinstadt und in der Eifel hören, sehen und lesen konnte, war gesteuert wie überall im Reich. Die veröffentlichte Meinung unterlag zwar der Zensur, aber diese war gleichsam nur die Kehrseite der Propaganda. Man hat den Eindruck, dass die Zeitgenossen bereitwillig die positiven Selbstbekundungen der deutschen Heeresführung übernahmen, ihre „Bekanntmachungen“ und „Kriegsdepeschen“ wahrheitsgemäß die militärischen Vorgänge wiedergaben. Kaiser Wilhelms Rede vor dem Reichstag, nach der es keine Parteien mehr geben dürfe, sondern nur noch Deutsche, hatte das Signal für einen bis dahin nicht gekannten Gemeinschaftsgeist der Kriegsjahre gegeben. Er war anfangs nicht aufgezwungen, vielmehr verstärkte er sich wechselseitig. Die Euskirchener Bevölkerung ließ sich von einer Welle des Patriotismus und der Opferbereitschaft erfassen. Die öffentliche Sprache vor Ort übernahm eine pathetische Begrifflichkeit. Nach der Kriegsbegeisterung der ersten Phase ließ die Siegeszuversicht auch in den Durchbruchschlachten des Stellungskrieges nicht nach. Die Stimmung, gegen „Flaumacherei“ durchzuhalten überwog bis zuletzt.

In der lokalen Öffentlichkeit herrscht lange Zeit die Siegeszuversicht vor. Man konnte sich nur einen Frieden vorstellen, dessen Inhalte das Deutsche Reich bestimmte. Ein „erstes Friedensangebot des Kaisers“ im Dezember 1916 bildete danach den Auftakt. Dessen Ablehnung wie das Scheitern der päpstlichen Aktion und der Friedensresolution des Reichstags im September 1917 wurde den Gegnern angelastet. Vor allem der amerikanische Präsident Woodrow Wilson (1856-1924, Amtszeit 1913-1921) mit seinen Forderungen nach einer Demokratisierung des Deutschen Reiches stieß bei den Euskirchenern auf Ablehnung. Für die beiden städtischen Zeitungen „verhetzte“ er den Kaiser. Der Stadtrat sah in den diplomatischen Schritten der USA „unerträgliche Einmischungsversuche“[29]. In der Sitzung vom 30.9.1917 gab er „im Namen der gesamten Bürgerschaft der höchsten Entrüstung Ausdruck über die unerhörte Anmaßung des amerikanischen Präsidenten Wilson, dem freien deutschen Volke zuzumuten, eine Unterweisung von ihm über innerdeutsche Angelegenheiten hinzunehmen und weist mit tiefster Verachtung den Versuch zurück, das Band der Liebe und Treue zu lockern, welches das deutsche Volk mit seinem Kaiser [...] verbindet.“ (Anmerkung: StA EU III, 5)

In Euskirchen erreichten im Herbst 1917 die Erscheinungsformen von Chauvinismus und Gemeinschaftskult mit der Ehrenbürgerschaft Hindenburgs und den Kampagnen zum Durchhalten einen Höhepunkt. Ein markantes Beispiel lieferte der 70. Geburtstag des Generalfeldmarschalls. Wie vielfach im Lande wurde er in Euskirchen als „Feldherr, Staatsmann und Erzieher“ gefeiert. Die Lobeshymnen übertrafen sich, wenn sie von der „Hermannsschlacht bei Tannenberg“ sprachen, die Jugendkraft seines biblischen Alters rühmten sowie Seelengröße, Gottesfurcht und Pflichttreue, Schlichtheit und unerschütterlichen Siegeswillen. Die Gymnasiasten sammelten für die „Hindenburggabe“, um die der Militärbefahlshaber innerndeihe gebeten hatte. Zahlreiche Schulen veranstalteten Geburtstagsfeiern[30]. Die Euskirchener lasen am 10. Oktober in der Zeitung von der einstimmigen Verleihung der Ehrenbürgerrechte an Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg (1847-1937) durch die Stadtverordneten. Die Kleinstadt am Rande der Eifel zählte damit zu den ersten, die ihm diese öffentliche Ehrung antrugen.

Wie gerade in der Schlussphase des Kampfes Stimmung gemacht und die Bevölkerung manipuliert wurde, zeigt die Kampagne zur VII. Kriegsanleihe vom September und Oktober 1917. Die in den Zeitungen geschaltete Werbung war graphisch von Künstlern gestaltet und mit Texten unterlegt, die Agitation und Propaganda wirkungsvoll verbanden. Die Serie bezeugt einen Werbefeldzug im Agitprop-Stil, wie er ‚moderner’ nicht hätte sein können. Er belegt auch, wie mit fortschreitendem Krieg die öffentliche Meinung in einer Art gelenkt wurde, der sich der Einzelne kaum noch entziehen konnte. Eine Vielzahl von Sammelaktionen im privat-karitativen, im städtischen oder nationalen Rahmen appellierte immer wieder an den Bürger beziehungsweise Einzelnen, gemeinnützig zu handeln. Der Öffentlichkeit seines eigenen Handelns konnte man sich schwerlich entziehen. Aus der freiwilligen Spende wurde schnell eine Pflichtabgabe. Die proklamierte „Volksgemeinschaft“ und „Heimarmee“ musste auch in der Wahrnehmung der Euskirchener Zeitgenossen die Züge einer total erfassten Gesellschaft annehmen.

Überhaupt schien man die Wende in der nationalen Politik hin zu mehr Parlamentarisierung und zu einem Frieden ohne Annexionen vor Ort nicht mit zu vollziehen. Dass der Reichstagsabgeordnete des Zentrums, Matthias Erzberger (1875-1921), sich vom Vertreter eines Siegfriedens zum Verfechter und Vorkämpfer einer Annäherung wandelte, wollten die lokalen Zentrumsakteure offensichtlich nicht wahrhaben. Stattdessen erfuhr der Zeitungsleser, dass die „christlich-nationalen Arbeiterführer“ beim Empfang der Obersten Heeresleitung (OHL) die „Aufgaben der Heimatarmee“, das heißt den Arbeitereinsatz in der Rüstungsindustrie, tatkräftig zu unterstützen versprachen[31].

Die Quartalsberichte aus den Bürgermeistereien und Gemeinden des Kreises Euskirchen sprechen zwar übereinstimmend von einer gedrückten Stimmung in der Bevölkerung, betonen gleichzeitig jedoch die „Entschlossenheit zum wirtschaftlichen Durchhalten“. Unruhen seien nicht zu befürchten, solange die Ernährungsgrundlage gesichert sei. Der Wille, sich „bis zur Entscheidung im Völkerkampfe“ zu behaupten, wurde auch als eine Folge der „steten Aufklärung bei jeder sich bietenden Gelegenheit“ hingestellt und auf die Arbeit durch Geistlichkeit und Lehrerschaft zurückgeführt. Kirche und Schule bildeten also eine wesentliche Stütze für den Staat in der Endphase des Krieges[32].

4. Das Kriegsende – Revolution und Rückzug

Dass das Scheitern der letzten deutschen Offensive und der Rückzug von der Marne im Juli 1918 den entscheidenden militärischen Wendepunkt bildeten, ging nicht aus den offiziellen Heeresberichten hervor, wohl aber konnte es der Euskirchener Zeitungsleser erahnen, da beide lokalen Blätter auch unzensiert französische Lageberichte brachten[33].

Die Stunde des Waffenstillstands am 11.11.1918 war auch die Stunde der Unruhen und inneren Umwälzungen in Stadt und Land. In Euskirchen hatte man in der Nacht von Freitag auf Samstag die Bataillonskammer in der Kaserne geplündert, beteiligt waren Soldaten des Ersatzbataillons und Zivilisten. Schon am darauffolgenden Morgen jedoch hatte ein Soldatenrat die Ordnung wieder hergestellt, zu Ausschreitungen war es nicht gekommen. Beklagenswert war nur – so die Lokalpresse -, dass „ganze Scharen von Schulkindern lärmend und tobend“ jedem Soldaten mit roter Schleife hinterher gejagt seien. Am Vormittag bemühte sich eine Versammlung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Gasthof Joisten um die Sicherung der Arbeitsplätze; die städtische Zivilverwaltung setzte sich mit dem Soldatenrat ins Benehmen und lud für 6 Uhr zu einer Volksversammlung im Tivoli ein. Der Saal war „mit einer aus allen Kreisen unserer Einwohnerschaft sich zusammensetzenden erwartungsvollen Menge“ gefüllt.

Für Bürgermeister Disse konnte die „heutige Bewegung nur zum Guten führen, wenn sie auch auf die Völker der uns feindlichen Gegner“ übergriffe. Die nachfolgende „eindrucksvolle Rede“ des Beigeordneten Thomas Eßer skizzierte die politische Lage. „Wir haben seit heute Morgen keinen Kaiser mehr, das deutsche Kaiserreich gehört der Vergangenheit an. Wer aber auch die Geschicke des Landes in die Hand nehmen möge, wir müssen in ihm die gottgewollte Obrigkeit erblicken und mit ihm arbeiten zum Wohle des Ganzen. Zu kleinlichem Parteihader ist jetzt nicht die Zeit.“ Der Abgesandte des Kölner Arbeiter- und Soldatenrats, der Redakteur der Rheinischen Zeitung und Sozialdemokrat Peter Trimborn (gestorben 1941), ergänzte und präzisierte unter „lebhaft anhaltendem Bravo“ der Versammlung: „Dem Militarismus ist durch unsere Bewegung endgültig der Todesstoß versetzt worden. Aber wir wollen nicht die Anarchie.“ Der Kadavergehorsam müsse durch einen echten Gehorsam aus freiem Willen ersetzt werde, die Ordnung auch in der gegenwärtigen Lage durch Mithilfe der Bürger gewährleistet sein.

Dem anschließend gegründeten Soldaten-, Arbeiter- und Bürgerrat von Euskirchen gehörten folgende Mitglieder an:

– Jakob Breuer, Tuchmacher

– Wilhelm Flory, Major

– Josef Kessel, Former

– Ferdinand Kleinertz, Tuchfabrikant

– Erik Lucas, Soldat

– Max Mayer, Soldat

– Max Müller, Soldat

– Josef Peters, Fortbildungsschuldirektor

– Ulrich Pohl, Leutnant

– Hans Schänzler, Soldat

– Matthias Schäven, Sandformer

– Johann Schmitz, Tuchmacher

– Winand Schuhmacher, Keramarbeiter

– Johann Strick, Tuchmacher.

Mit einem „Hoch das neue Deutschland!“ und einem Aufruf an die Bürgerschaft zur freiwilligen Disziplin unter die neuen Sicherheitsorgane endete die Versammlung. Der Rat arbeitete im Einvernehmen mit der Stadtverwaltung. Auf Befehl der britischen Heeresleitung löste er sich am 20.12.1918 in seiner 19. Vollsitzung auf.

Es war viel, was den Deutschen und speziell den Rheinländern in den Novembertagen 1918 zugemutet wurde. Als weitere Herausforderung kam hinzu, dass die Bedingungen des Waffenstillstands eine Rückführung des deutschen Heeres hinter die Rheinlinie bis zum 4. Dezember vorsahen. Die linksrheinische Zivilbevölkerung stellte das zusätzlich vor materielle, organisatorische und humanitäre Aufgaben. Was sie im August 1914 schon für die Hunderttausende auf dem Weg zur Front geleistet hatte, musste sie nun in einem sich auflösenden Staatsgefüge und bei äußerster wirtschaftlicher Notlage improvisieren. Der städtische Verwaltungsbericht, Zeitungen und Schulchroniken geben ein Bild der Ereignisse und Stimmungen. Von Tag zu Tag anwachsend fluteten die Armee-Einheiten aus Belgien und Nordfrankreich zurück. Die Vorhuten - das waren meist die Einheiten aus der Etappe - tauchten schon am 15. November auf. Die einheimische Bevölkerung wurde aufgefordert, ihnen „ein herzliches Willkommen“ zu bereiten. In überfüllten Zügen saßen und standen die Feldgrauen, oft mit roten Armbinden. Geschlossene Truppenformationen – zu Fuß, mit Kraftwagen oder Pferdefuhrwerken und allen möglichen Gegenständen -, passierten die Stadt Euskirchen über die Kommerner und Kölner Straße. Ehrenpforten an den Eingängen der Stadt wurden errichtet und viele Häuser beflaggt. Vorkehrungen für die kurzfristige Unterbringung von 10.000 Mann wurden getroffen. Die Hausbesitzer konnten dafür Quartierscheine abholen. Mit besonderer Herzlichkeit wurde das Res. Inf. Reg Nr. 239, das überwiegend aus Euskirchenern bestand, in der Kaserne erwartet. Bis zum 21. November haben die Euskirchener 15.000 Soldaten ein Quartier gegeben, und vor Ort „ergaben sich keine Schwierigkeiten“ – weder die vom VIII. Armeekorps befürchteten Auflösungserscheinungen der Truppen noch Plünderungen der Lebensmittelvorräte oder Ausschreitungen. Am 6. Dezember erschienen die ersten britischen Besatzungstruppen.

Aus heutiger Sicht hat man den Eindruck, dass zu diesem Zeitpunkt des Umbruchs in Euskirchen traditionelle Sehweisen wieder hochkamen, die älteren entsprachen als die neu eingeübten Kdonventionen des wilhelminischen Kaiserreichs. Die anti-borussischen und anti-militaristischen Einstellungen des katholischen Rheinländers zählen ebenso dazu wie die Epochen übergreifende Heimatideologie.

Wer war schuld an der Niederlage? Die Auseinandersetzung um die Deutungshoheit begann auch bei den Euskirchenern schon im November 1918, als vorrangig die Alltagsprobleme gelöst werden mussten – die Lebensmittelversorgung und die Arbeitsplätze, die Quartierleistungen und die öffentliche Sicherheit. Erste Umrisse des Streits zeichneten sich bereits Mitte Oktober ab. Mit Hindenburgs Aufruf an das Heer vom 12. November wurden erste Schlagworte populär: „Bis zum heutigen Tag haben wir unsere Waffen in Ehren geführt, in treuer Hingabe und Pflichterfüllung hat die Armee Gewaltiges vollbracht. In siegreichen Abwehrschlachten […] aufrecht und stolz gehen wir aus dem Kampf, in dem wir über vier Jahre gegen eine Welt von Feinden standen.“[34] Als die Euskirchener Zeitung einen Leitartikel ihres Schwesterblattes, der Kölner Zeitung, am 21.11.1918 mit dem Titel „Den Unbesiegten“ veröffentlichte, war auch für das Euskirchener Publikum eine Argumentationslinie vorgegeben, die mit der Dolchstoßlegende eine verheerende Wirkung auf die Weimarer Republik hatte. Die Frontlinien in dieser Streitfrage wurden vor Ort schnell parteipolitisch besetzt. Das besetzte Rheinland und damit auch Euskirchen bekam einen Frieden, der noch keiner war. Es folgten Jahre, die in der lokalen Erinnerung so hart und beschwerlich waren wie die Kriegsjahre.

Quellen

Verwaltungsbericht. Stadt Euskirchen 1907 bis 1928, hg. von Gottfried Disse 1928., Stadtarchiv Euskirchen EU IV, 253

Euskirchener Zeitung, Stadtarchiv Euskirchen

Euskirchener Volksbaltt, Stadtarchiv Euskirchen

Literatur

Der Erste Weltkrieg in regionalen Zeitzeugnissen = Geschichte im Kreis Euskirchen 22 (2008).

Disse, Gottfried (Hg.), Aus dem Verwaltungsbericht der Stadt Euskirchen über die Kriegsjahre 1914-1918, in: Der Erste Weltkrieg in regionalen Zeitzeugnissen = Geschichte im Kreis Euskirchen 22 (2008), S. 15-30.

Im Kaiserreich. Die Zeit Wilhelms II. im Kreis Euskirchen = Zur Geschichte des 20. Jahrhunderts Band 1 = Geschichte im Kreis Euskirchen 13 (1999).

Rünger, Gabriele, Soziale Unterstützung im Ersten Weltkrieg, in: Im Kaiserreich. Die Zeit Wilhelms II. im Kreis Euskirchen = Geschichte im Kreis Euskirchen 13 (1999), S. 299-318.

Stender, Detlef, „Ein wirkendes Rad in der großen Maschine der Zeit“- Skizzen zur Industriegeschichte Euskirchen, in: Die Zeit Wilhelms II. im Kreis Euskirchen = Geschichte im Kreis Euskirchen 13 (1999), S. 113–133.

Vor 20 Jahren. Artikelserie, erschienen 1934 im Euskirchener Volksblatt, in: Der Erste Weltkrieg in regionalen Zeitzeugnissen = Geschichte im Kreis Euskirchen 22 (2008), S. 31-49.

In der Samenhandlung Inhoffen, Neustraße 9, wurden am 1.3.1917 400 Zentner Felderbsen verkauft, Foto: Dr. Anton Inhoffen. (Stadtarchiv Euskirchen)

- 1: Disse, Verwaltungsbericht, S. 15-16.

- 2: Vor 20 Jahren, S. 33-34.

- 3: Disse, Verwaltungsbericht, S. 15-16.

- 4: Verwaltungsbericht 1928, S. 129.

- 5: Euskirchener Zeitung vom 10.8.1914.

- 6: Euskirchener Zeitung vom 3.9.1914.

- 7: Euskirchener Zeitung vom 12.9.1814.

- 8: Vor 20 Jahren, S. 39.

- 9: Euskirchener Zeitung vom 13.11.1914 und 21.11.1914.

- 10: Euskirchener Zeitung vom 5.11.1914.

- 11: Stadtarchiv Euskirchen, Kuchenheim I 701.

- 12: it Beginn der Kampfhandlungen schlug auch die Stunde des nationalen Sanitätswesens, wofür vor allem das Rote Kreuz stand. In Preußen wie im örtlichen Zweigverein sah es sich als eine Vorfeldorganisation des Kaiserreichs und teilte dessen politisch-ideologisches Selbstverständnis. Das Rote Kreuz war auf den Krieg vorbereitet. Die zusätzlichen Aufgaben des Lazarettdienstes übernahm man in Abstimmung mit den kirchlichen Krankenpflegeeinrichtungen. In Euskirchen hatte 1913 das katholische Marien-Hospital einen Anbau erhalten, der für Zwecke der neuen Kaserne errichtet und von der Intendantur des VIII. Armeekorps finanziert worden war. Im Kriegsfall musste er als Militärlazarett dienen

- 13: ie Aufgaben waren gewaltig. Den Soldaten an der Front sollte geholfen werden, aber größere Verpflichtungen hatte man gegenüber den Familien der Hinterbliebenen. Dazu zählten alle, deren Männer einberufen wurden, wie diejenigen, die Kriegswitwen und Kriegswaisen wurden. Private, gesellschaftliche und staatliche Wohltätigkeit und Fürsorge mussten ins Werk gesetzt werden

- 14: ie staatliche Familienunterstützung im Kriege reichte über die herkömmliche Armenhilfe hinaus. Trotzdem wurde es für die Betroffenen schwierig, nicht in Armut zu geraten, da die Lebensmittelpreise schon bald stiegen

- 15: ie staatliche Familienunterstützung im Kriege reichte über die herkömmliche Armenhilfe hinaus. Trotzdem wurde es für die Betroffenen schwierig, nicht in Armut zu geraten, da die Lebensmittelpreise schon bald stiegen

- 16: ie Tuchherstellung bildete das traditionell vorherrschende Gewerbe in Euskirchen. 23 Textilfabriken (1913) mit knapp 1.200 Arbeitern stellten fast ausschließlich Uniformstoffe (75 Prozent) her, die an den preußischen Staat geliefert wurden, gelegentlich sogar bis nach Übersee. Es waren Familienbetriebe, die auf der Tatkraft und dem Unternehmergeist ihrer Gründer aufgebaut waren und über Generationen fortgeführt wurden. Sie hatten eine Belegschaft zwischen 20 und 250 Arbeitern

- 17: ie örtlichen Tonvorkommen lieferten den Rohstoff für die keramische Industrie. Die Westdeutschen Steinzeug-, Schamotte- und Dinas-Werke in Bahnhofsnähe mit annähernd 500 Beschäftigten produzierten überwiegend Rohre für die Kanalisation und waren mit Großfertigungen sogar auf der Weltausstellung vertreten. Während der Rüben-Kampagne im Herbst beschäftigte die Zuckerfabrik Pfeifer und Langen, ein weiterer Großbetrieb, circa 500 Saisonarbeiter. Die eisenverarbeitende Industrie war durch Fabriken vertreten, in denen Küchengeräte und Laternen, Sicherheits- und andere Nadeln, Landmaschinen, Ventilatoren und Saugpumpen hergestellt wurden. Zur Diversität der industriellen Angebote gehörten auch die Lacke und Farben einer Bleiweißfabrik. Die Tuchfabrikanten besaßen allerdings die Monopolstellung auf dem einheimischen Arbeitsmarkt

- 18: it Kriegsausbruch nahm die Bedeutung der Behörden als kontrollierende, planende und verwaltende Organe zu. Die Abhängigkeit von Rohstoffen aus dem Ausland sowie Blockade- und Embargomaßnahmen der Entente machten von Beginn an die prekäre Lage Deutschlands evident. Auftragsstornierungen, Transportschwierigkeiten und zunehmende Arbeitslosigkeit waren die Folge. Angesichts der gewaltigen Kriegsaufgaben glaubte der preußische Staat, dass ein „rascher, autoritativer Eingriff“

- 19: o widersprüchlich es klingen mag: Die Textilstadt Euskirchen erlebte nach den anfänglichen Panikeinkäufen und der Sorge um die Sicherung der Ernährung mit Kriegsbeginn einen unbestreitbaren Wirtschaftsboom. Die preußische Heeresverwaltung hatte mit der Rekrutierung von Millionen von Soldaten einen zusätzlichen militärischen Bekleidungsbedarf, der den einheimischen Tuchfabriken, die seit jeher auf die Lieferung von Uniformtuchen spezialisiert war, zugute kam. Bereits Anfang September 1914 berichtete die örtliche Presse unter der Schlagzeile „Hochkonjunktur der heimischen Militärtuchindustrie“ von einer um ein Drittel gestiegenen Mitgliederzahl in der Krankenkasse der Tuchmacher

- 20: as Kriegsministerium war in erster Linie daran interessiert, das Heer schnell und gut einzukleiden, und setzte daher die Höchstpreise auf das Niveau des Juli 1914. Zwar garantierte der Staat die Abnahme der den Fabriken zugewiesenen Tuche, aber dafür musste die im Verlauf des Krieges immer minderwertiger werdende Ware zu Festpreisen bezogen werden. Anfang 1915 regte die KRA die Verwendung von Abfallprodukten an

- 21: Stender, Ein wirkendes Rad, S. 125 ff.

- 22: Vgl. Scholtyseck, Joachim, Der Aufstieg der Quandts. Eine deutscher Unternehmergynastie, München 2011, S. 53.

- 23: b 1917 warben sämtliche Industriezweige um Arbeiterinnen. Ein städtischer Kinderhort und Kindergarten wurde errichtet, in denen 120 Kindern, deren Mütter durch Arbeit tagsüber von zu Hause abwesend waren, von zwölf freiwilligen Helferinnen betreut wurden. Dies darf nicht darüber hinweg täuschen, dass die Frauen gerade in der Tuchindustrie die Facharbeiter nicht ersetzen konnten. Als ungelernte Arbeiterinnen waren sie hauptsächlich in der Nopperei, Zwirnerei und Kettschererei beschäftigt. Bei Kriegsende schieden die meisten von ihnen als Arbeitskräfte wieder aus

- 24: benso suchten die nun auf die Rüstungswirtschaft verpflichteten Steinzeugwerke wie auch die Düngerfabrik nach einer großen Zahl von neuen Arbeitern

- 25: benso suchten die nun auf die Rüstungswirtschaft verpflichteten Steinzeugwerke wie auch die Düngerfabrik nach einer großen Zahl von neuen Arbeitern

- 26: inen näheren Einblick, wie die Fabrikarbeit für Gefangene organisiert werden konnte, liefert das Beispiel der Zuckerfabrik in den Jahren 1915/1916. Der Personalbedarf war wie die Produktion saisonal, in den Monaten Oktober und November wurde dann mit Pausen von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends (oder sogar in Nachtschichten) gearbeitet. Während der sogenannten Rübenkampagne brauchte man Hunderte von Arbeitern, was im Krieg zwangsläufig erschwert wurde. Was lag also näher, als die Lücke mit Kriegsgefangenen zu schließen. Die Lösung war ein zeitlich befristetes, man könnte sagen – improvisiertes Lager, das neben den schon bestehenden aufgebaut wurde. Die Unternehmensleitung hatte vom Stammlager Wahn die Zusage über 200 Gefangene ab Anfang Oktober 1915. Der Amtsbürgermeister wollte für Unterkunft und Beköstigung in Kuchenheim sorgen. Zwei Sammelplätze für je 100 Mann entstanden zusätzlich in den Sälen der Gaststätten Rosen und Bitz. 200 Betten samt Zubehör sowie Wäsche und Geschirr waren durch den Arbeitgeber Pfeifer und Langen auf seine Kosten angeschafft worden. Die Verpflegung hatte man dem Restaurant Jac. Koenen jr. übertragen. Mit der Arbeit der Russen war die Zuckerfabrik zufrieden. Diese beschwerte sich beim Bürgermeister jedoch schon am 16. Oktober über mangelhafte Brotrationen, die mit 362 Gramm das geforderte „Sollgewicht“ von 600 Gramm nicht einhielten. „Wenn infolge solcher Profitjägerei seitens der Unternehmer ein Gefangener flüchtig wird, und uns die Heeresverwaltung die 200 Gefangenen entzieht, stehen wir vor der gänzlichen Unmöglichkeit, das wertvolle Rübenmaterial […] seiner Bestimmung zuzuführen. […] Ein unabsehbarer Schaden wäre die Folge einer solchen leicht auszumerzenden Unregelmäßigkeit.“ Die Kommandantur Wahn schickte daraufhin einen Kontrolloffizier, der, auch nach Befragung der Russen, sofortige Abhilfe verlangte. Die Unternehmensleitung drohte ihrerseits am 8. November, um die Gefangenen nicht zu verlieren, die Verpflegung in eigene Hände zu nehmen. Da eine Endaufstellung vom Dezember vorliegt, ist anzunehmen, dass der Streitfall einvernehmlich geregelt wurde

- 27: rst allmählich wurde den Zeitgenossen die entbehrungsreiche Kehrseite des Wirtschaftsmarktes bewusst. Man weiß heute, dass die deutsche Militärführung von einem kurzen Krieg ausging. Infolgedessen hatte man trotz der Teilabhängigkeit von Agrarimporten keine langfristige Vorratshaltung an Lebensmitteln betrieben. Reichsweite Pläne für die Versorgung der Bevölkerung bestanden nicht. Die Städte und Gemeinden entschieden selbst, was zu tun war. Es kam also zu unorganisierten Vorgängen, im Herbst 1914 sogar zu einem Überkonsum. Die überreichen „Liebesgaben“-Pakete geben davon ein Zeugnis. Die öffentliche Bewirtschaftung begann mit der Einführung der Höchstpreise am 28.10.1914. In Euskirchen war mit einer Preisüberwachungskommission unter Leitung von Thomas Eßer eine erste planwirtschaftliche Organisationsform geschaffen worden

- 28: ürgermeister Gottfried Disse bilanzierte im Verwaltungsbericht der Stadt Euskirchen nüchtern und zutreffend die Anfänge der kommunalen Kriegswirtschaft: „Die Volkswirtschaft im Kriege gehört zu den bedeutendsten Kapiteln. Vor allem spielten Ernährungs- und Bekleidungsfragen nach der Umstellung auf Rüstungsindustrie neben den Finanz- und Rohstoffsorgen eine maßgebende Rolle. […] Im Interesse der Volksernährung traf die Stadt in den ersten Mobilmachungstagen Maßnahmen durch Ankauf von 2000 Zentner Mehl, von Frühkartoffeln, Speck sowie Erbsen, um den Preissteigerungen zu begegnen, insbesondere aber auch als Vorsichtsmaßregel für den Notfall. Da eine kurze Dauer des Krieges allgemein erhofft wurde, so blieb die freie Lebensmittelwirtschaft bestehen, indem hier und da mit Höchstpreisen zu helfen versucht wurde. Im Laufe der Kriegswochen stellte sich aber heraus, dass die Ernährungsdecke zu kurz werden könnte. Deshalb kam im Oktober 1914 das Verbot, Brotgetreide zu verfüttern. Die Bestandsaufnahme an Getreide und Mehl im Dezember ergab die Notwendigkeit der Beschlagnahme im Januar 1915. Die Kriegsgetreidegesellschaft und die Reichsverteilungsstelle wurden ins Leben gerufen. Durch Bundesratsverordnung wurden Mehl und Getreide zugunsten des Kommunalverbandes beschlagnahmt. Damit fing die Zwangswirtschaft und die Kreisgetreideversorgung an. Brot musste gestreckt werden, für Minderbemittelte mussten Kartoffeln seitens der Stadt eingelagert werden. Im Januar 1915 wurde das große Schweineschlachten angeordnet, das sich bald als verfehlt herausstellte. Der Obst- und Gemüsebewirtschaftung wurde ein besonderes Augenmerk gewidmet. Im Herbst 1914 sowie 1915 wurden in der Umgegend reife Pflaumen aufgekauft und in der Malzfabrik von Frings gedörrt. Desgleichen wurden in jedem Herbst während der Kriegszeit große Mengen von Weißkohl beschafft und alsbald an die Bevölkerung und die Geschäfte verteilt. Der nicht abgesetzte Teil wurde von der Stadt als Sauerkraut eingemacht. Im November 1916 begann ein eiskalter Winter, in dem zudem die Lebensmittelvorräte sich dem Ende neigten. Kälte und Hunger hielten bis Ende Februar an. Im Februar schlossen dann die Schulen und Kinos, öffentliche Veranstaltungen wurden verboten. Der Mangel an Kohle war zu groß.“

- 29: n der lokalen Öffentlichkeit herrscht lange Zeit die Siegeszuversicht vor. Man konnte sich nur einen Frieden vorstellen, dessen Inhalte das Deutsche Reich bestimmte. Ein „erstes Friedensangebot des Kaisers“ im Dezember 1916 bildete danach den Auftakt. Dessen Ablehnung wie das Scheitern der päpstlichen Aktion und der Friedensresolution des Reichstags im September 1917 wurde den Gegnern angelastet. Vor allem der amerikanische Präsident Woodrow Wilson (1856-1924, Amtszeit 1913-1921) mit seinen Forderungen nach einer Demokratisierung des Deutschen Reiches stieß bei den Euskirchenern auf Ablehnung. Für die beiden städtischen Zeitungen „verhetzte“ er den Kaiser. Der Stadtrat sah in den diplomatischen Schritten der USA „unerträgliche Einmischungsversuche“

- 30: Euskirchener Zeitung vom 1.10., 3.10., 10.10.1917.

- 31: Euskirchener Zeitung vom 2.10.1917.

- 32: Kreisarchiv Euskirchen I 168.

- 33: EV vom 30.07.1938.

- 34: Euskirchener Zeitung vom 14.11.1918.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Rünger, Gabriele, Weitz, Reinhold, Euskirchen 1914–1918. Der Krieg an der Heimatfront, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/euskirchen-1914%25E2%2580%25931918.-der-krieg-an-der-heimatfront/DE-2086/lido/5e8b313b42b043.72169086 (abgerufen am 09.05.2024)