Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Einleitung

Ist im Zusammenhang mit dem katholischen Gesundheitssystem im Kaiserreich von Konkurrenzsituationen die Rede, wird man nicht nur an den Wettbewerb mit anderen Konfessionen sowie mit weltlichen Trägern von Einrichtungen des Gesundheitssystems denken müssen; auch innerhalb der katholischen Kirche gab es Auseinandersetzungen, beispielsweise zwischen einzelnen in der Krankenfürsorge tätigen Priestern und Ordensangehörigen. Die Konflikte spielten sich vor dem Hintergrund neuartiger Wanderbewegungen vor allem von Arbeit suchenden jungen Männern und Familien ab. Die Menschen fanden sich vielfach in der Diaspora wieder; Alteingesessene wurden mit einer anderen Konfession konfrontiert. Ein einheitliches Agieren der Kirchenverantwortlichen vor Ort ist nicht festzustellen. Einige wählten einen konfrontativen Kurs, andere suchten nach Möglichkeiten der Kooperation.

2. Der Wettbewerb mit Andersgläubigen

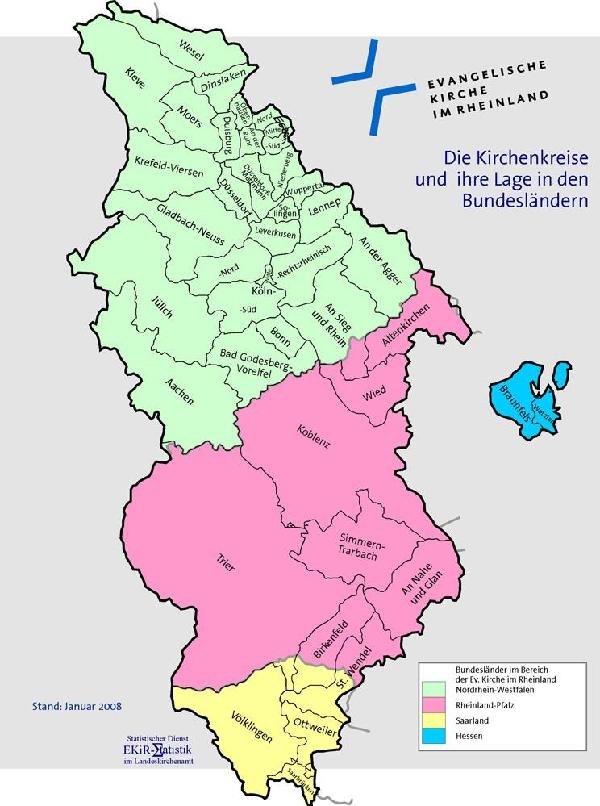

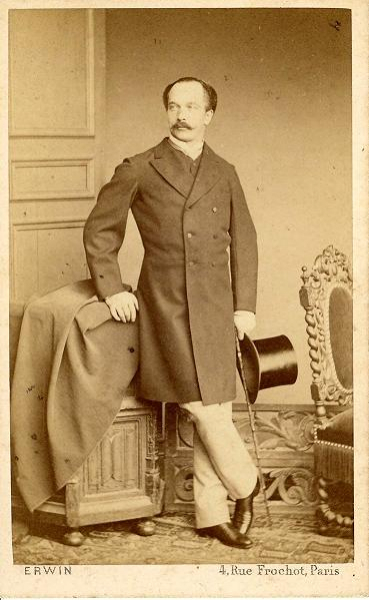

Die konfessionelle Wettbewerbssituation wird bei Betrachtung der gemischtkonfessionellen Gebiete Deutschlands oder der an Konfessionsgrenzen liegenden Regionen besonders deutlich, stärker jedenfalls als beim Blick auf die katholisch dominierten Gegenden oder die Landstriche, in denen die Katholiken in der Diaspora lebten.[1] Außerhalb der katholisch geprägten Regionen Deutschlands wuchs in den Jahrzehnten des Kaiserreichs der gesellschaftliche Druck auf Katholiken in einer Weise, dem sie auch angesichts einer immer stärker werdenden Wanderungsbewegung aus Sicht der Kirchenoberen oft nicht gewachsen waren. Über eine Million Menschen seien in den vergangenen Jahrzehnten allein aufgrund der fortschreitenden Industrialisierung und der „Einwanderung so vieler Katholiken in protestantische Gegenden“ verloren gegangen, klagten immer wieder Priester unter Berufung auf frühe Erhebungen des Paderborner Bischofs Konrad Martin (1812-1879, Episkopat 1856-1879). Es hört sich wie eine Klage über die Globalisierung der Gegenwart an, wenn es heißt, heute würden Tausende als Beamte oder Fabrikarbeiter „durch die ganze Welt geworfen“ und müssten „nun leben unter solchen, die zwar Christen, aber nicht ihres Glaubens“ seien.[2] In diesen Gebieten gebe es oft keine katholischen Kirchen, keine katholischen Schulen und auch keine katholischen Krankenhäuser. Der Kirchenführung ging es nicht primär um Missionierung, sondern um die Festigung der Kirchlichkeit.

Selbst in katholisch geprägten Gebieten wie dem Rheinland wurde angesichts der zunehmenden Binnenmigration die Werbewirkung eines funktionierenden, mit dem Katholizismus verbundenen Gesundheitswesens erkannt. Die Strategien waren je nach Situation des örtlichen Katholizismus höchst unterschiedlich. In einer Stadt wie Bonn trat der Klerus selbstbewusst auf und es mangelte nicht an Invektiven gegenüber Andersgläubigen. Dennoch sah man sich selbst hier in einer Defensivposition. Das katholische Gesundheitswesen war so gut ausgebaut, dass man sich in erster Linie um die seelsorgerische Betreuung der Kranken sorgte.

Der Pfarrer, in dessen Territorium das in Innenstadtnähe liegende Johanneshospital lag, formulierte 1894 ein Gesuch zur Anstellung eines eigenen Krankenhausgeistlichen, in dem sämtliche Gegner Berücksichtigung fanden, von den Altkatholiken über die Protestanten bis zu den verweltlichten Wissenschaftlern: „Die Seelsorgearbeiten in der Pfarre Dietkirchen und den zu ihr gehörenden Anstalten haben einen solchen Umfang angenommen, daß die bis jetzt vorhandenen Seelsorgekräfte dieselben auf die Dauer nicht zu bewältigen vermögen. Bei den großen Schwierigkeiten, welche die Seelsorge in Bonn bietet, genügen die angestellten Seelsorgerpriester kaum für die große Pfarre. In Bonn ist der Hauptsitz des Altkatholicismus, der hier seine Hauptvertreter hat und noch immer sehr rührig ist. Der Protestantismus ist in den Jahren des Kulturkampfes zu einer Macht geworden, der wir nur mit der größten Anstrengung Paroli bieten können. […] Dazu kommt, daß die Vertreter der Wissenschaft an der hiesigen Universität, abgesehen von der katholisch-theologischen Fakultät, fast alle auf Seiten unserer Gegner stehen, die obendrein noch über sehr große Geldmittel verfügen. Die Pfarrgeistlichkeit von Dietkirchen hat nun außerhalb der Pfarrseelsorge auch noch die Krankenseelsorge in vielen Anstalten, nämlich den Universitätskliniken, dem St. Johannishospital, der Provincial-Irrenanstalt, dem Männer-Asyl und theilweise im Noth- und Hülfshospital. In den Universitätskliniken sind im vorigen Etatjahr 1893/94 im Ganzen 3056 katholische Kranke verpflegt worden. Davon gehörten 1164 der chirurgischen Klinik an, welche wegen der vielen Verunglückten und der Operationsbedürftigen, die dort Aufnahme finden, in ganz besonderer Weise die Seelsorgethätigkeit in Anspruch nimmt. Im St.-Johannes-Hospital werden durchschnittlich immer über 100 Kranke und in der Provinzial-Irrenanstalt über 300 Personen katholischer Confession verpflegt. […] Eine große Entlastung würde für uns herbeigeführt, wenn für die Krankenhausseelsorge in den Universitäts-Kliniken und dem St.-Johannes-Hospital ein eigener Geistlicher angestellt würde, der zugleich den Gottesdienst in der Kapelle des St.-Johannes-Hospitals versehen könnte. […] Die für diesen Herrn nöthige Besoldung kann, wie ich annehmen möchte, erwirkt werden. Das St.-Johannes-Hospital könnte 1000-1200 Mark entrichten. Die Universitäts- resp. Staatskasse zahlt bis jetzt […] 700 Mark".[3]

Der Pfarrer erfuhr breite Zustimmung, auch vom Dechanten und vom Generalvikariat, so dass 1895 der zusätzliche Seelsorger angestellt wurde.[4] Die Geistlichen dieser Bonner Gemeinde gewöhnten sich an, finanziell aufwendige Maßnahmen an den Krankenhäusern mit der als Bedrohung aufgefassten evangelischen Konkurrenz zu begründen. Noch im März 1918 bemerkte der Pfarrer, der für Krankenbetreuung zuständige Rektoratsgeistliche müsse jährlich 400 Mark für „Lesestoff“ aufwenden, „insbesondere für die gefallenen Mädchen der Frauenklinik“, „wenn er der rührigen Agitation der Protestanten entgegentreten soll“.[5]

Abbildung des Bischofs Konrad Martin. (Erzbistumsarchiv Paderborn (EBAP))

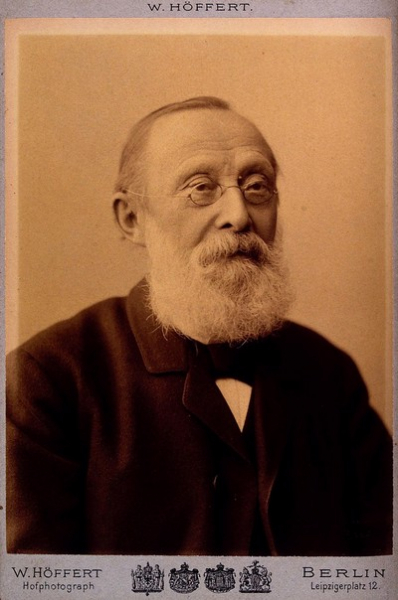

Freilich war das konkrete Handeln von der örtlichen Situation abhängig. Denn in der benachbarten Kessenicher Pfarrgemeinde argumentierte man ganz anders. Dort hatte ein vermögender Protestant, der Hamburger Ministerresident Hermann von Heeren (1833-1899), „eine bedeutende Quantität von Möbeln, Hausgeräthen, Leinwaren etc. geschenkt, sowie 350 Mark“ Sach- und Geldmittel zur Begründung einer Einrichtung gespendet, die unter anderem der Krankenpflege dienen und von den Olper Franziskanerschwestern betrieben werden sollte.[6] Nachdem der Kessenicher Pfarrer vom Bonner Dechant Karl Neu (1831-1902) darauf hingewiesen worden war, dass formal die Initiative von den Franziskanerinnen auszugehen habe und die Bischöfe von Paderborn und Köln zugestimmt hatten, waren 1887 bereits sechs Schwestern „zur Krankenpflege & Leitung der Kinderbewahrschule“ in Kessenich gemeldet.[7] Ganz im Sinne von Pastor Franz Wolter (1838-1911) und Dechant Neu verlief die Entwicklung jedoch nicht. Noch 1911 stellte der Kessenicher Pfarrer Franz Wolter fest: „Das Franziskushospital ist […] wenig von katholischen Patienten besucht, wohl infolge der verschiedenen andersgläubigen dort tätigen Aerzte.“[8]

Ähnlich war die Gründungsgeschichte des nahen und bedeutenderen Marienhospitals verlaufen.[9] Hier war ein protestantischer Bürger namens Rudolf Jung der großzügige Spender. 1890 erhielten die Franziskanerinnen von ihm „ein großes 10–12 Morgen umfassendes Grundstück auf dem Wege zwischen Poppelsdorf und dem Venusberg […] zur Erbauung eines Klosters und Krankenhauses geschenkt“.[10] Diese Tatsache berichtete der Bonner Dechant 1892 in einer Zusammenfassung zwar dem Generalvikariat ohne weiteren Kommentar, betonte dann aber die Notwendigkeit der Bauten und die mit ihnen verbundene Chance, mit den Einrichtungen der evangelischen Christen gleichzuziehen: „Die Errichtung entspricht einem längst gefühlten dringenden Bedürfnisse. Die bisher von den Schwestern benötigten Räume waren für die große Zahl der Schwestern völlig unzureichend. Außerdem existierte bis jetzt für die ganze Bürgermeisterei Poppelsdorf kein Krankenhaus und wurden deshalb vielfach Kranke der Gemeinde und der industriellen Etablissements in das protestantische Krankenhaus gebracht. Außerdem fehlte bis jetzt für die Gemeinde u. Bürgermeisterei Poppelsdorf ein Waisenhaus. Das neu errichtete Gebäude kann diesem Bedürfnisse abhelfen und wird auch hoffentlich für solche Zwecke gebraucht werden. Ferner wird es einem andern [sic] Uebelstand abhelfen, welcher sehr beklagt wird. Die Protestanten in Bonn und Godesberg haben in letzterem Orte ein sog. ‚Kinderheim’ seit vielen Jahren errichtet, worin schwächliche Kinder untergebracht werden. Darunter befinden sich nicht wenige kathol. Kinder aus Bonn und Umgegend, da hierorts eine derartige Veranstaltung nicht besteht. Die General-Oberin der Franziskanerinnen hat sich nun bereit erklärt, einige Räume für solche Kinder in dem neuen Kloster einzurichten und dieselben gegen billige Vergeltung aufzunehmen. Die Ausdehnung und prächtige gesunde Lage macht das Haus auch für diesen Zweck besonders geeignet.“[11]

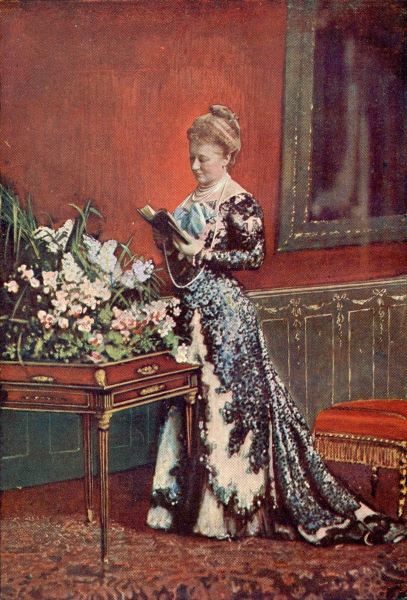

Fotografie von Hermann von Heeren, Fotograf: Erwin Hanfstaengl, ca. 1875. (Gemeinfrei)

Das vom Kölner Erzbischof 1892 genehmigte Poppelsdorfer Gesamtprojekt beruhte also wesentlich auf der Spendenbereitschaft evangelischer Bürger, wurde aber gleichwohl als Instrument betrachtet, Katholiken evangelischem Einfluss zu entziehen[12].

Die Olper Franziskanerinnen gehörten offenkundig nicht zu denjenigen, die an der Spitze der die Konfessionen segregierenden Aktivitäten standen. Im Gegenteil gerieten sie in Konflikt mit dem für sie zuständigen Rektor Schwidden, der im Marienhospital antikatholische Einflüsse ausmachte, unter anderem weil er in einem Kinderkrankenzimmer evangelische Schriften gefunden hatte[13]. Die Franziskanerin Schwester Hyacintha, sich offenbar in der Defensive wähnend, berichtete infolge der Anschuldigungen ausführlich an den Superior in Paderborn: „Seit vielen Jahren wird wöchentlich für die protestantischen Kranken unserer Häuser, von einem sogenannten Diakon oder Missionar eine Bibelstunde gehalten und zwar in dem Speisesaal unserer Kranken III. Cl. und Arbeiter. Es wird dabei weder laut gebetet noch gesungen, sodaß [sic] keinerlei Störung dadurch entsteht. Auch hat noch nie ein kath. Patient versucht oder gewünscht, der Bibelstunde beizuwohnen. Wir haben uns damals der Einführung dieser Bibelstunde widersetzt, allein mit Rücksicht darauf, daß die kath. Kranken Gottesdienst im Hause hatten und die Protestanten die Gelegenheit des Kirchenbesuches sogar mißbrauchten, bestand Herr Prof. Witzel darauf. Da ferner in allen größeren Krankenhäusern Bonns und selbst im St. Johanneshospital, zu dessen Kuratorium auch der verstorbene Herr Dechant Neu gehörte, die Bibelstunde gehalten wurde, waren wir genöthigt, dieselbe gegen unseren Willen zu gestatten. Bis jetzt ist dieselbe noch von keiner Seite beanstandet worden. Protestantische Schriften sind von dem Prediger ebenfalls an die Kranken verteilt worden, doch wachen die Schwestern sehr darüber, daß keine Katholiken dieselben lesen.“

Der den katholischen Rektoratspfarrer alarmierende Vorfall wird von Schwester Hyacintha wie folgt beschrieben: „Das protest. Kind, aus der [Bibel-]Stunde kommend, [hat] den [protestantischen] Kalender mitgebracht, als Herr Rektor eben das Kinderzimmer betrat. Er ließ sich darauf den Kalender von der Schwester bringen, da ihn der Inhalt interessiere. Als er denselben zurückgab, verbrannte ihn die Schwester sofort. Auch sonstige Schriften und Blättchen wurden sofort verbrannt. Öfter kam die Schwester in Verlegenheit, wenn der Prediger die Sachen zurück verlangte, deshalb hat sie den Kindern verboten, weder Bücher noch sonstige Schriften anzunehmen [sic], was auch befolgt wurde. Ferner erlauben wir noch zu berichten, daß wir drei kath. Assistenzärzte haben, nur Dr. Wenzel ist Protestant, seine Mutter ist katholisch.“[14]

Auch in Köln teilte man die Empörung des Rektors nicht und ordnete lediglich knapp an, man möge darüber „wachen, daß die aus Anlaß der Besuche protestantischer Diakone oder Missionare etwa vertheilte antikatholische Schriften nicht in die Hände von Katholiken, insbesondere von katholischen Kindern gelangen“[15]. Das Generalvikariat ließ sich also nicht ohne weiteres in konfessionelle Kämpfe verwickeln. Zugleich reichte das konfessionelle Argument auch nicht zur Begründung eins jeden Wunsches nach katholischer Krankenpflege aus. Als sich 1894 eine Privatklinik für Frauenkrankheiten etablierte und dessen Leiter, ein Professor Krukenberg, zwei Franziskanerinnen erbat, unterstützte ihn der Bonner Dechant Neu energisch, „als sonst der Herr Professor genöthigt sein“ werde, „Laien zur Pflege zu nehmen oder gar prot. Diakonissen oder altkatholische Krankenschwestern (eine neuerdings ins Leben getretene Einrichtung), was im Interesse der vielfach katholischen Kranken nicht erwünscht“ sein könne[16] . Das Generalvikariat antwortete knapp, Seine Eminenz erteile eine entsprechende Erlaubnis nicht[17].

So sehr sich die Bonner Geistlichkeit von anderen Konfessionen bedroht sah, so gefestigt musste am Rhein doch der Katholizismus zur Jahrhundertwende erscheinen. In einer anderen Situation befand er sich in den zu Wuppertal zusammenwachsenden Städten. Hier war der Katholizismus in einer Minderheitenposition, so dass man auch im Gesundheitswesen darum rang, an Einfluss zu gewinnen.

Typisch für die dortige Situation war das katholische Petrus-Krankenhaus, wo über die Hälfte der behandelten Patienten zur evangelischen Konfession zählten. Hier billigte man dem evangelischen Pfarrer 1906 gerne zu, „in einem besonderen Raume des Hauses die Kranken zu versammeln u. ihnen eine Ansprache zu halten“[18]. In anderen katholischen Krankenhäusern war dies längst Praxis und auch das Generalvikariat erhob keinerlei Bedenken[19]. Diese Großzügigkeit war im konkreten Fall mit der Hoffnung auf ein Entgegenkommen der evangelischen Kirche beziehungsweise der protestantisch geprägten Stadt verbunden. Der katholische Pfarrer argumentierte offen, katholisches Wohlwollen könne im Gegenzug „in dem städtischen Krankenhaus, in welchem, durch Krankenkassen u. Behörde gezwungen, sehr viele Katholiken unter stark protestantischer Leitung untergebracht u. verpflegt werden, eine günstigere Position für die seelsorgerische Behandlung derselben“ ermöglichen[20]. Es dauerte jedoch noch bis ins Kriegsjahr 1915, bis die katholische Sonntagsmesse in der evangelischen Krankenhauskapelle gestattet wurde. Katholisches Pflegepersonal gab es freilich in ausreichender Zahl. Die Statistik verzeichnet hier zwanzig katholische Rot-Kreuz-Schwestern bei bis zu 60 katholischen Patienten[21].

Auch in der ambulanten Krankenpflege sorgten sich die minoritären Katholiken um eine adäquate Betreuung. Der Elberfelder Pfarrer berichtete 1897 nach Köln von der Notwendigkeit, sich mit einem Pflegeorden in Verbindung zu setzen, „sollen die Katholiken nicht auf die Dienste der Diakonissen angewiesen sein“[22]. Als Anfang des Jahrhunderts in Unterbarmen eine neue katholische, von Arbeitern geprägte Gemeinde gegründet wurde, war es ein prioritäres Anliegen, die ambulante Krankenversorgung durch Ordensschwestern, hier Augustinerinnen, sicher zu stellen[23].

Ähnlich war die Situation zu gleicher Zeit in Düsseldorf-Oberbilk. Dort trug sich ein Arzt mit der Absicht, eine Privatklinik zu gründen, musste jedoch erfahren, dass Ordensschwestern in der Regel keine bischöfliche Genehmigung für die Tätigkeit in derartigen Häusern erhielten. Der Arzt namens Fischer erklärte sich daraufhin bereit, als Angestellter in ein von den Vincentinerinnen selbst gegründetes und betriebenes Krankenhaus einzutreten. Mit dieser Lösung erklärte sich das Generalvikariat einverstanden. Interessant ist, dass ein sozial engagierter und katholisch geprägter Arzt sehr deutlich die konfessionelle Konkurrenzsituation markierte. In seinem, das Kölner Generalvikariat endlich überzeugenden Schreiben heißt es: „Ich bemerke noch, daß das Krankenhaus hauptsächlich der Oberbilker Bevölkerung, also Fabrikarbeitern dienen soll, die ein solches Krankenhaus mit Freuden begrüßen würden, zumal bei den schweren Verletzungen, wie sie dort so häufig vorkommen, ein weiter Transport der Verletzten nötig ist. Ueberdies ist vom religiösen Standpuncte aus ein solches Unternehmen schon zu befürworten, zumal die Regierung die Zustimmung gegeben hat, weil es doch der kirchlichen Behörde nicht gleichgültig sein kann, wenn ein solches Liebeswerk nicht zu Stande kommt, ist doch jetzt schon auf einer Fabrik in Oberbilk eine Diakonissin von einer Fabrikkrankenkasse angestellt worden, welche auch Kranke in katholischen Familien besucht. In Oberbilk sieht jetzt bald die protestant. Kirche ihrer Vollendung entgegen. Da die Klinik derselben fast gegenüber zu liegen kommt, so wird es bald bekannt werden, weshalb katholischerseits das Unternehmen scheiterte u. es steht dann zu befürchten, daß dann, nachdem einmal der Gedanke einer Klinik besprochen ist, auf protestantischer Seite das Werk entstehen wird, was katholische Schwestern mit meiner Unterstützung u. meiner Tätigkeit in die Wege leiten möchten. Außerdem steckt für die Schwestern in dem Unternehmen gar kein Risiko, da sie für die ersten 3 Jahre keine Miete zahlen u. ich dem Unternehmen auch später nach besten Kräften zur Seite stehen werden. […] Es handelt sich also auch um eine Bedürfnisfrage, da Oberbilk mit seiner großen katholischen Bevölkerung kein Krankenhaus hat, also auch keines, das speciell unter katholischer Leitung steht. In das neue städtische Krankenhaus werden Rote Kreuzschwestern berufen.“[24]

In Düsseldorf hatten die Katholiken schon um 1870 Nachholbedarf gesehen. Der Vorstand der dortigen Cellitinnen stellte 1872 fest, dass es nach der Errichtung eines allgemeinen städtischen und eines evangelischen Krankenhauses an der Zeit sei, ein katholisches Haus zu errichten[25]. Die Vorbereitungen für ein solches Marienhospital hatten schon vor Gründung des Kaiserreichs begonnen und sahen trotz der üblichen Öffnung für nichtkatholische Patienten eine eindeutig katholische Führung des Hauses vor. So zählte das von König Wilhelm 1870 bestätigte Statut den Oberbürgermeister von Düsseldorf zwar zu den geborenen Mitgliedern des Krankenhausvorstands, sollte dieser jedoch einer anderen Konfession angehören, verfiel dieses Amt zugunsten des katholischen Stellvertreters[26].

3. Der Wettbewerb mit weltlichen Institutionen

Die mit dem konfessionellen Gesundheitswesen während des Kaiserreichs verbundene Dichotomie ist offenkundig und schon öfter beschrieben worden. Einerseits waren die weltlichen Behörden auf die Dienste der Kirchen im Gesundheitswesen angewiesen. Oder vielleicht besser: Man hatte sich an die christliche Karitas so sehr gewöhnt, dass eine mit einer adäquaten Bezahlung sämtlicher Pflegekräfte verbundene Vollfinanzierung des Gesundheitswesens durch Kommunen oder Staat nicht ernsthaft in Betracht gezogen wurde. Selbst Rudolf Virchow (1821-1902) ist bekanntlich in seinem Eifer für ein säkularisiertes Gesundheitswesen nicht von einer Vollbezahlung der weltlichen Krankenschwestern ausgegangen. Anderseits galt gerade diesen sich als fortschrittlich gerierenden Kräften, die für eine klare Trennung kirchlicher und weltlicher Aufgabengebiete eintraten, das christliche Gesundheitswesens als ein fragwürdiges Instrument der Missionierung.

Der damalige Erzbischof Philipp Krementz, Köln, Dom, Kapitelsaal. (Dombauarchiv Köln)

In gewisser Weise zu Gute kam dem katholischen Gesundheitswesen paradoxerweise der Kulturkampf. Das Klostergesetz von 1875 zwang die Ordensschwestern, sich ganz auf die allein erlaubte Krankenpflege zu spezialisieren. Und auch Bismarcks Krankenversicherung (1883) bedeutete für die konfessionelle medizinische Versorgung einen Fortschritt. Sie sicherte die Finanzierung der entstehenden kirchlichen Krankenhäuser, deren Erträge aus Spenden kaum ausreichten[27]. Die grundsätzliche Kritik wurde deshalb nicht leiser. Andererseits wurde gerade in liberalen Kreisen ganz grundsätzliche Kritik an der konfessionell geprägten Krankenpflege laut. Rudolf Virchow hielt sie für unvereinbar mit der Idee der Trennung von Kirche und Staat[28]. 1869 kritisierte er, dass kirchliche Krankenpflege immer auch der Kirche dienen solle. In den konfessionellen Krankenhäusern würden „die Sachen“ nicht „rein sachlich angesehen“: „An die Stelle von technischen Personen“ träten „kirchliche Personen, an die Stelle von sachlichen Aufgaben kirchliche Aufgaben“[29]. Vor dem Preußischen Abgeordnetenhaus wurde er 1875 im Ton noch schärfer. Die Bevölkerung müsse geschützt werden vor der „infektiösen Natur, welche in dem modernen Ordenswesen“ liege[30]. Eine unabhängige (durchaus christlich inspirierte) Frau wie Florence Nightingale (1820-1910) nannte Virchow immer wieder als vorbildlich für die Krankenpflege[31]. Auf jeden Fall sollte es zur Praxis der staatlichen oder kommunalen Krankenhäuser gehören, eine Krankenpflegeschule zur Ausbildung weltlicher Pflegerinnen und Pfleger geben[32]. Aber Virchow nutzte – wie bereits angedeutet – den Idealismus junger Menschen, als 1876 der von ihm maßgeblich initiierte erste Kurs der Krankenpflegeschule am Berliner Städtischen Krankenhaus Friedrichshain begann. Christoph Schweikardt kritisiert: „Anstatt unabhängig von einer christlichen oder humanitären Ethik attraktive Bedingungen hinsichtlich Lohn, Arbeitsbedingungen [sic], Karriereaussichten, Status und sozialer Absicht zu propagieren und durchzusetzen, forderte Virchow vom Krankenpflegepersonal, es sollte ohne entsprechenden Lohn, hauptsächlich mit der Aussicht auf innere Befriedigung tätig sein und propagierte damit ein säkularisiertes Dienstideal.“[33]

Zur gleichen Zeit, also während des Kulturkampfs, gab es auch in der Provinz Bestrebungen zur Säkularisierung der Krankenpflege. Die Bezirksregierung Düsseldorf erließ 1875 eine Ausbildungsordnung und sorgte an kommunalen Krankenhäusern in Krefeld und Elberfeld für entsprechende Ausbildungsplätze[34]. Bald stellte sich jedoch heraus, dass die neuen Möglichkeiten auf wenig Interesse stießen. Für das Jahrfünft 1880 bis 1885 hat Schweikardt durchschnittlich weniger als vier Personen pro Jahr gezählt, die sich in Elberfeld (auf städtische Kosten) oder in Krefeld (auf eigene Kosten) hatten ausbilden lassen wollen[35]. Hinzu kam, dass „die gewerbliche Krankenpflege im Gegensatz zu der von Ordensschwestern und Diakonissen nicht anerkannt“ wurde[36]. Für Virchow blieb freilich die nichtkonfessionelle Krankenpflegeausbildung ein Ideal. 1898 würdigte er etwa im Abgeordnetenhaus die nichtkonfessionellen „Victoriaschwestern“, die im 1883 gegründeten, und auf „Kaiserin Friedrich“ zurückgehenden Berliner Victoriahause ausgebildet wurden[37].

Auf katholischer Seite wurden die Anfangsschwierigkeiten der weltlichen Schwesternausbildung mit Schadenfreude kommentiert. Das „Sonntagsblatt für katholische Christen“ schrieb 1876 beispielsweise: „Um zu beweisen, daß die Krankenpflege der Ordensschwestern leicht ersetzt werden könne, wurde liberalerseits sofort im Regierungs-Bezirk Düsseldorf eine weltliche Anstalt ins Leben gerufen, in welche weltliche Krankenpflegerinnen ausgebildet werden sollen. Eine heile, ganze Krankenpflegerin hat sich gemeldet. Der Bericht der Düsseldorfer Regierung über diese liberale Schmerzensangelegenheit ist etwas kleinlaut, und Cultusminister Falk hat jetzt an sämtliche Regierungen einen diesbezüglichen Erlass versandt, welcher ebenfalls zwischen den Zeilen läßt, wie wenig er selbst augenblicklich Hoffnung hat, daß bald weltliche Anstalten die Klöster in der Krankenpflege ablösen können.“[38]

Der Paderborner Liboriusbote, ein wahres Kampfblatt, bemerkte 1883: „Über Krankenpflege läßt sich Herrliches schreiben und raisonnieren, ihr Herren Liberalen, aber selbst mit Aufopferung der Gesundheit und oft des Lebens die Kranken pflegen – das ist etwas anderes. Eine nur des Verdienstes wegen am Krankenbett stehende Pflegerin mag echt liberal sein, aber opferwillig ist sie nicht. Zudem ist uns wohl klar, daß allenfalls sich ein Herr Freimaurer oder Gründer oder irgend ein anderer mit Geld versehener Reichsfreund auch für Geld eine solche Pflegerin verschaffen kann, wenn er krank wird. Allein wie steht es dann mit den Armen, mit dem Arbeiterstande, wo fremde Hülfe in der Krankheit, wenn nicht die ganze Familie verarmen soll, gerade am notwendigsten ist? Oder hört das die liberale Humanität auf?“[39]

Kostensparende uneigennützige Nächstenliebe war das Pfund, mit dem die katholische Krankenpflege wucherte. Da sie diese bei weltlichen Institutionen nicht erwartete, sah sie in jenen weit weniger eine ernsthafte Konkurrenz als in anderen religiös motivierten Krankenpflegeorganisationen, etwa der evangelischen Kirche.

4. Interne Konflikte

Natürlich aber stellte die Krankenpflege trotz des karikativen Grundimpulses einen ganz erheblichen ökonomischen Faktor dar. Die Folge waren bisweilen auch innerkatholische Konkurrenzsituationen. Zur Veranschaulichung mag ein kleines Beispiel reichen. 1909 errichteten die Dominikanerinnen von Arenberg in Elberfeld eine Klinik, „um mit Hilfe der Einnahmen aus derselben unser Heim für Arbeiterinnen, Stellenlose, invalide u. gefährdete Menschen, überhaupt die ganze Fürsorgetätigkeit aufrecht halten zu können“.[40] Zumindest kurzfristig gelang dieser Kostenausgleich nicht und man sah sich zu einer großen Sonderkollekte veranlasst[41]. Als dann noch Gerüchte aufkamen, die Dominikanerinnen wollten ihre Klinik erweitern, reagierte der für das 1857 gegründete katholische St.-Joseph-Hospital Mitverantwortung tragende Elberfelder Pfarrer Neumann in einem Schreiben an das Kölner Generalvikariat ungewöhnlich scharf und stellte das konkurrierende Haus als letztlich überflüssig dar: „Bereits vor einigen Jahren gab ich dem Bedauern Ausdruck, daß es den hiesigen Dominikanerinnen gestattet worden sei, ein Krankenhaus zu errichten zu derselben Zeit, als das Kuratorium des St. Joseph Hospitals das letztere mit einem Kostenaufwande von 500.000 Mk erweitert hatte. Ein Bedürfnis zu dem Neubau eines Krankenhauses durch die Dominikanerinnen lag nicht vor, da im St. Joseph-Hospitale seit dessen Erweiterung auch in den Tagen der größten Inanspruchnahme noch immer eine stattliche Zahl von Betten frei und zur Verfügung standen. Nichtsdestoweniger besteht nach zuverlässigen Mitteilungen, welche der Vorsteherin des St. Joseph-Hospitales sind zuteil geworden, die Absicht, das Krankenhaus der Dominikanerinnen zu vergrößern.“

Eine entsprechende Genehmigung solle nicht erteilt werden, da man „ohnehin einen schweren Stand angesichts“ der großen städtischen Anstalten, sowie der privaten Krankenhäuser, welche von den Diaconissen u. dem Vaterländischen Frauen-Verein“ geführt werden, „nicht zu reden von den mannigfaltigen Privatkliniken“. Dabei war auch die ungerechte Verteilung betuchter Patienten ein Thema. Wörtlich schreibt Pfarrer Neumann: „Nur nebenbei sie noch erwähnt, daß die Dominikanerinnen sich hauptsächlich auf die Pflege der besser situierten Kranken – der Kranken I. u. II. Klasse – verlegen u. durch die Wegnahme derselben es dem St.-Joseph-Krankenhause unmöglich machen, arme Kranke in großer Zahl, wie bisher, unentgeltlich zu verpflegen, wodurch dem Seelsorger die Möglichkeit genommen wird, armen Patienten, die außer der leiblichen Pflege einer besonderen Fürsorge fürs Seelenheil bedürfen, unentgeltlich in einem katholischen Krankenhause unterzubringen und dadurch deren unsterbliche Seele vor dem ewigen Untergang zu bewahren.“[42]

Neumann unterstellte den Dominikanerinnen also nicht weniger als zumindest unwissentlich durch ihr Verhalten dem Teufel zuzuarbeiten. Ökonomische und seelsorgerische Aspekte blieben eng miteinander verknüpft. Indes konnte das Generalvikariat Neumann besänftigen. Aus finanziellen Gründen war an einen Ausbau der Dominikanerinnenklinik nicht zu denken[43].

Bereits dieser erste Blick in die Quellen, der noch der Ergänzung detaillierter und quantitativer Analyse bedarf, offenbart, dass trotz aller aus heutiger Perspektive bisweilen engstirnig erscheinenden Eifersüchteleien der Wettbewerb zwischen den unterschiedlichen Trägern dem Gesundheitssystem sicher nicht schadete. Das, was man heute Profilierung zu nennen pflegt, wurde befördert. Dies gilt auch, wie andere Quellenbestände zeigen, für den engsten Bereich der medizinischen Versorgung, wenn sich – etwa auf dem Gebiet der Hygiene – ein Wettbewerb entwickelte.

Quellen

Historisches Archiv des Erzbistums Köln, Bestand GVA überhaupt

Virchow, Rudolf, Ueber Hospitäler und Lazarette (Vortrag, gehalten im December 1866 im Saale des Berliner Handwerker-Vereins), in: Virchow, Rudolf, Gesammelte Abhandlungen aus dem Gebiete der öffentlichen Medicin und der Seuchenlehre, Berlin 1879, Band 2, S. 6-22.

Virchow, Rudolf, Die berufsmäßige Ausbildung der Krankenpflege, auch ausserhalb der kirchlichen Organisationen (Rede, gehalten am 6. Nov. 1869 in der Conferenz der Frauenvereine zu Berlin), in: Virchow, Rudolf, Gesammelte Abhandlungen aus dem Gebiete der öffentlichen Medicin und der Seuchenlehre, Band 2, Berlin 1879, S. 47-56.

Literatur

Kursiv = Kurzzitierweise

Andree, Christian, Rudolf Virchow, Leben und Ethos einen großen Arztes, München 2002.

Forsbach, Ralf, Christus medicus, in: GesundheitsWirtschaft 10 (2016), H. 4, S. 52– 54.

Forsbach, Ralf, Das katholische Gesundheitswesen des Kaiserreichs im Wettbewerb. Zu Auseinandersetzungen mit Andersgläubigen, säkularen Einrichtungen und innerkirchlicher Konkurrenz, in: Groß, Dominik/Karenberg, Axel (Hg.), Medizingeschichte im Rheinland. Beiträge des „Rheinischen Kreises der Medizinhistoriker“, Kassel 2009, S. 277–288.

Gatz, Erwin, Kirche und Krankenpflege im 19. Jahrhundert. Katholische Bewegung und karitativer Aufbruch in den preußischen Provinzen Rheinland und Westfalen, Paderborn [u.a] 1971.

Goschler, Constantin, Rudolf Virchow. Mediziner – Anthropologe – Politiker, Köln [u.a.] 2003.

Höpfner, Hans-Paul, Bonner Krankenhausgeschichte. 175 Jahre Universitätskliniken, Bonn 1992.

McLeod, Hugh, Piety and Povertty. Working-Class Religion in Berlin, London and New York 1870–1914, New York/London 1996.

Owzar, Armin, „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“, Konfliktmanagement im Alltag des wilhelminischen Obrigkeitsstaates, Konstanz 2006.

Schatz, Klaus, Zwischen Säkularisation und Zweitem Vatikanum. Der Weg des deutschen Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1986.

Schweikardt, Christoph Johannes, Die Entwicklung der Krankenpflege zur staatlich anerkannten Tätigkeit im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Das Zusammenwirken von Modernisierungsbestrebungen, ärztlicher Dominanz, konfessioneller Selbstbehauptung und Vorgaben preußischer Regierungspolitik, Habil. Bochum 2005.

Porträtfotografie Rudolf Virchows von W. Höffert aus dem Jahr 1893. (CC BY 4.0/WellcomeCollection)

- 1: Der Beitrag geht in seinen Ursprüngen zurück auf Forschungen im Rahmen des von Walter Bruchhausen geleiteten DFG-Projekts „Gesundheit und Medizin im politischen, sozialen und intellektuellen Katholizismus des Deutschen Kaiserreichs (1871–1918)“ (2007–2009). Vgl. sehr ähnlich Forsbach, Gesundheitswesen sowie die knappe Skizze Forsbach, Christus medicus.

- 2: Zitiert nach Owzar, Reden ist Silber, S. 190.

- 3: Historisches Archiv des Erzbistums Köln (HAEK) GVA überhaupt, Bonn überhaupt 11 I, t. Johannes-Hospital der Schwestern vom hl. Karl Borromäus, Paulus/Pfarrer von Dietkirchen, Gesuch um Anstellung eines eigenen Geistlichen für die Krankenseelsorge im St. Johanneshospital und in den Universitätskliniken, 4.8.1894.

- 4: HAEK GVA überhaupt Bonn überhaupt 11 I, t, Anmerkung Dechant Neu, 7.8.1894 und Antwortkonzept Generalvikariat an Paulus über Neu, o. D.

- 5: HAEK GVA überhaupt, Bonn überhaupt 11 I, St. Johannes-Hospital der Schwestern vom hl. Karl Borromäus, Pfarrer an Dietkirchen an Generalvikariat, 21.3.1918.

- 6: HAEK GVA überhaupt, Bonn überhaupt 52, Filiale der Franziskanerinnen aus Olpe, Pfarrer Franz Wolter/Kessenich an Dechant Neu/Bonn, 10.11.1885.

- 7: HAEK GVA Dechant Neu an Erzbischof Krementz, 29.12.1885;, Erzbischof. Krementz an Dechant Neu, 4.1.1886, Pfarrer Franz Wolter an Dechant Neu, 10.11.1885; Schwester Maria Paula in Abwesenheit der ehrwürdigen Mutter an Erzbischof Krementz 27.4.1886.

- 8: HAEK GVA übrhaupt Bonn überhaupz 52, Pfarrer Franz Wolter/Kessenich an Generalvikariat, 5.7.1911.

- 9: Zu Höpfner, Krankenhausgeschichte.

- 10: HAEK GVA überhaupt, Bonn überhaupt, 56, Marienhospital am Venusberg, Dechant Neu an Generalvikariat, 8.2.1892.

- 11: HAEK GVA überhaupt, Bonn überhaupt, 56, Marienhospital am Venusberg, Dechant Neu an Generalvikariat, 8.2.1892.

- 12: HAEK GVA überhaupt Bonn überhaupt 56, Genehmigung des Erzbischofs, 17.2.1892.

- 13: HAEK GVA überhaupt Bonn überhaupt 56, Dechant Neu an Generalvikariat, 8.2.1892.

- 14: er den katholischen Rektoratspfarrer alarmierende Vorfall wird von Schwester Hyacintha wie folgt beschrieben: „Das protest. Kind, aus der [Bibel-]Stunde kommend, [hat] den [protestantischen] Kalender mitgebracht, als Herr Rektor eben das Kinderzimmer betrat. Er ließ sich darauf den Kalender von der Schwester bringen, da ihn der Inhalt interessiere. Als er denselben zurückgab, verbrannte ihn die Schwester sofort. Auch sonstige Schriften und Blättchen wurden sofort verbrannt. Öfter kam die Schwester in Verlegenheit, wenn der Prediger die Sachen zurück verlangte, deshalb hat sie den Kindern verboten, weder Bücher noch sonstige Schriften anzunehmen [sic], was auch befolgt wurde. Ferner erlauben wir noch zu berichten, daß wir drei kath. Assistenzärzte haben, nur Dr. Wenzel ist Protestant, seine Mutter ist katholisch.“

- 15: HAEK GVA überhaupt Bonn überhaupt 56, Generalvikariat an Pfarrer Mennicken/Bonn (St. Martin), 12.6.1903.

- 16: HAEK GVA überhaupt Bonn überhaupt 56, Dechant Neu an Generalvikariat, 1.9.1894.

- 17: HAEK GVA überhaupt Bonn überhaupt 56, Generalvikariat an Dechant Neu, Randkonzept, 7.9.1894.

- 18: HAEK GVA überhaupt, Barmen überhaupt 3a, St. Petruskrankenhaus/Marienkrankenhaus, Pfarrer Taepper/Barmen an Generalvikar Kreutzwald, 26.2.1906.

- 19: HAEK GVA überhaupt, Vermerk Generalvikariat, 2.3.1906.

- 20: HAEK GVA überhaupt, Vermerk Generalvikariat, 2.3.1906.

- 21: HAEK GVA überhaupt, Barmen überhaupt 6, Städtische Krankenanstalten.

- 22: HAEK GVA überhaupt, Elberfeld überhaupt 12, Filiale de Augustinerinnen, Pfarrer Neumann/Elberfeld (St. Laurentius) an Generalvikariat, 27.7.1897; Genehmigung der Niederlassung durch das Generalvikariat, 14.9.1897.

- 23: uch in der ambulanten Krankenpflege sorgten sich die minoritären Katholiken um eine adäquate Betreuung. Der Elberfelder Pfarrer berichtete 1897 nach Köln von der Notwendigkeit, sich mit einem Pflegeorden in Verbindung zu setzen, „sollen die Katholiken nicht auf die Dienste der Diakonissen angewiesen sein“

- 24: HAEK GVA überhaupt, Düsseldorf überhaupt 36, St. Josephskrankenhaus, Fischer/Düsseldorf an Generalvikar, 11.11.1897.

- 25: n Düsseldorf hatten die Katholiken schon um 1870 Nachholbedarf gesehen. Der Vorstand der dortigen Cellitinnen stellte 1872 fest, dass es nach der Errichtung eines allgemeinen städtischen und eines evangelischen Krankenhauses an der Zeit sei, ein katholisches Haus zu errichten

- 26: HAEK GVA überhaupt, Düsseldorf überhaupt 21, Marienhospital, Statur, am 2.10.1870 von König Wilhelm bestätigt.

- 27: Vgl. Schatz, Säkularisation, S. 159; Gatz, Kirche, S. 604.

- 28: Vgl. Schweikardt, Entwicklung, S. 62; zu Virchows humanistisch-naturwissenschaftlicher Ethik jenseits von Religion und Utilitarismus vgl. Goschler, Virchow, S. 358 ff.

- 29: Virchow, Ausbildung, S. 48; vgl. auch Virchow, Hospitaeler, S. 20.

- 30: Zitiert nach Schweikardt, Entwicklung, S. 63.

- 31: Vgl. Schweikardt, Entwicklung, S. 63-64; Virchow, Ausbildung, S. 51; Virchow, Hospitaeler, S. 20.

- 32: Vgl. Virchow, Ausbildung, S. 57; vgl. auch Schweikardt, Entwicklung, S. 64.

- 33: Schweikardt, Entwicklung, S. 66-67; zum Verhältnis Virchows zur Religion vgl. Andree, Virchow, S. 169 ff.

- 34: Vgl. ausführlich Schweikardt, Entwicklung, S. 76-77.

- 35: Vgl. Schweikardt, Entwicklung, S. 82.

- 36: Schweikardt, Entwicklung, S. 82.

- 37: Andree, Virchow, S. 255-256.

- 38: Archiv der Barmherzigen Schwestern/Clemensschwestern Münster, Chronik der Barmherzigen Schwestern, 14, 1868-1878, Band 1 (zusammengestellt 1959), S. 130.

- 39: Archiv der Barmherzigen Schwestern/Clemensschwestern Münster, Chronik der Barmherzigen Schwestern, 14, 1868-1878, Band 1 (zusammengestellt 1959), S. 130.

- 40: HAEK GVA überhaupt, Elberfeld überhaupt 10, St. Marienheim, Schwester M. Theresia/Elberfeld an Generalvikariat, 23.12.1910.

- 41: HAEK GVA überhaupt, Elberfeld überhaupt 10, St. Marienheim, Schwester M. Theresia/Elberfeld an Generalvikariat, 23.12.1910.

- 42: HAEK GVA überhaupt, Elberfeld überhaupt 1, Pfarrer Neumann/Elberfeld an Generalvikariat, 20.9.1912.

- 43: HAEK GVA überhaupt, Elberfeld überhaupt 1.Randbemerkung Kapitularvikar an Neumann, 20.9.1912.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Forsbach, Ralf, Konkurrenzen, Konflikte, Kooperationen – das Krankenhauswesen als Betätigungsfeld von Katholiken und Protestanten um 1900, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/konkurrenzen-konflikte-kooperationen-%25E2%2580%2593-das-krankenhauswesen-als-betaetigungsfeld-von-katholiken-und-protestanten-um-1900-/DE-2086/lido/5e81f7d7abae84.69795760 (abgerufen am 26.04.2024)