Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Einleitung

Die grundlegenden Veränderungen als Folge des Ersten Weltkrieges rückten das Rheinland für einige Jahre in den Brennpunkt der europäischen Politik. Gegensätzliche Erwartungen der beteiligten Länder an die Friedensordnung von 1919 – nicht nur im Verhältnis zu Deutschland, sondern auch zwischen den Siegerstaaten – wurden unübersehbar nach dem Beginn der umstrittenen französisch-belgischen Ruhraktion Anfang 1923. Insgesamt gilt die Zwischenkriegszeit als gut erforscht. Seit den 1960er Jahren haben sich Historiker aus mehreren Ländern bis in die jüngste Zeit in einer Reihe von Monographien mit der deutsch-französischen Geschichte im Rheinland nach 1918 befasst. In diesem Zusammenhang werden stets bestimmte Ereignisse, Entwicklungen und Persönlichkeiten genannt, dazu zählen unter anderem der Versailler Vertrag, die Rheinlandbesetzung, die Ruhraktion und die Reparationsfrage mit ihren komplexen Folgen sowie Politiker wie Konrad Adenauer, Gustav Stresemann (1878-1929), Georges Clemenceau (1841-1929) und Raymond Poincaré (1860-1934) oder die Separatistenführer Hans Adam Dorten (1880-1963), Josef Smeets (1893-1925) und Joseph Friedrich Matthes (1886-1943).

Was jedoch haben der Kölner Kardinal Schulte, die Bischöfe von Mainz, Trier und Speyer, der päpstliche Nuntius Eugenio Pacelli (der spätere Papst Pius XII., Pontifikat 1939-1958) oder ein französischer Bischof namens Paul Rémond (1873-1963) mit der rheinischen Politik in der Zeit nach 1918 zu tun? In einschlägigen Darstellungen der rheinischen Geschichte wird zu Recht auf die Unterstützung der Rheinstaatbewegung durch einzelne Geistliche hingewiesen,[1] die Auseinandersetzung der Kirchenführung mit den politischen Herausforderungen der Rheinlandpolitik nach dem Ende des Weltkrieges wurde bisher jedoch von der Geschichtsschreibung vernachlässigt.

Es zeigte sich nach 1918, dass viele Bereiche staatlicher und kirchlicher Zusammenarbeit neu gestaltet werden mussten, dass es neben gemeinsamen Interessen auch jeweils eigene Interessen von Kirche und Staat zu berücksichtigen galt. Die katholische Kirche im Rheinland geriet dabei auch in das komplexe Spannungsfeld außen- und kirchenpolitischer Interessen zwischen Paris, Berlin und dem Heiligen Stuhl. Erstaunlicherweise wurde bis vor kurzem dieser bemerkenswerte Aspekt der Rheinlandpolitik von der Geschichtsschreibung kaum zur Kenntnis genommen. Frankreichs Kirchenpolitik im besetzten Gebiet besaß für Verantwortliche in Kirche und Regierung beider Länder, aber auch für den Vatikan große Bedeutung, wenn sie bis 1923 auch kaum öffentlich wahrgenommen wurde: Frankreich versuchte, das katholische Rheinland der eigenen Politik dienstbar zu machen.

Zahlreiche innen- und außenpolitische Faktoren, nicht zuletzt die geographische Nähe der Siegermacht Frankreich, trugen dazu bei, dass im Westen des Reiches unmittelbar nach dem verlorenen Krieg angesichts einer ungewissen Zukunft und schwieriger sozialer Bedingungen diffuse, unreflektierte und wenig realistische Erwartungen in Bezug auf die Schaffung neuer staatlicher Strukturen im Rahmen des Reiches entstanden. Das Ende des Kaiserreichs bedeutete gleichzeitig das Ende der Monarchie in Preußen. Die bisherige Ordnung hatte keinen Bestand mehr.

Im Westen des Reiches, in Köln, aber auch in einigen anderen Städten, befürchtete man nach dem Rückzug der deutschen Truppen zeitweise die Annexion durch Frankreich. Bürgerliche Kreise der Kölner Zentrumspartei und ihres Umfeldes hofften, durch eine Lockerung der Bindungen des Rheinlandes zu Preußen größere politische Eigenständigkeit der Region erlangen und mögliche französische Begehrlichkeiten verhindern zu können. Ebenso hoffte man, dem seit langem mit Skepsis, teilweise auch mit Ablehnung begegneten Einfluss der protestantischen Zentrale in Berlin zu entgehen. Die übergroße Mehrheit der linksrheinischen Bevölkerung (circa 80-90 Prozent) war katholisch, die Bindung der Gläubigen an die Institution Kirche und der Einfluss von Klerus und Episkopat weitaus stärker als heute.

Radikale schul- und kirchenpolitische Maßnahmen der sozialistischen Übergangsregierung Preußens führten im November 1918 zu einer schweren Krise zwischen Kirche und Staat. Die scharfe Ablehnung der Berliner Weisungen sowie die Unsicherheit hinsichtlich der politischen Zukunft der überwiegend katholischen Gebiete auf dem linken Rheinufer verbanden sich mit der Hoffnung auf eine politische Neuordnung im Westen des Reiches. Diese Rheinstaatbestrebungen, häufig undifferenziert als „Rheinischer Separatismus“ bezeichnet, entstanden im Dezember 1918 in Kölner Zentrumskreisen und in einigen anderen rheinischen Städten.

Die Verbindung zwischen den verschiedenen Konzepten einer Rheinstaatgründung und einer bald erkennbaren eigenständigen französischen Kirchenpolitik ist bisher noch nicht untersucht worden. Paris beabsichtigte nach dem Ersten Weltkrieg, die katholische Bevölkerung im Rheinland auf lange Sicht für die französische Politik geneigt zu stimmen. Über die Voraussetzungen, Instrumente, Protagonisten und Handlungsbedingungen dieses Bestrebens, aber auch über die Reaktion der deutschen Verantwortlichen in Kirche und Staat ist kaum etwas bekannt. Schließlich verdient auch das Handeln des Heiligen Stuhls in der komplexen Auseinandersetzung um kirchlich-religiöse und politische Fragen zwischen Frankreich und Deutschland besondere Aufmerksamkeit, da in beiden Ländern hohe Erwartungen und nationale Interessen auf dem Spiel standen.[2]

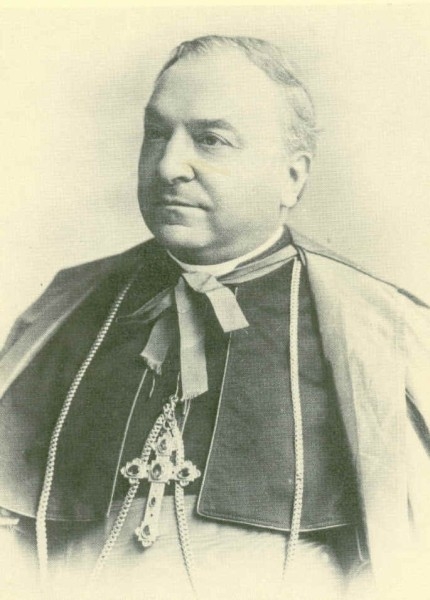

Erzbischof Karl Joseph Kardinal Schulte, Porträtfoto. (Dombauarchiv Köln)

2. Kriegsende, Versailler Vertrag und politische Neuordnung

Bereits wenige Monate nach Kriegsende geriet die Rheingrenze ins Blickfeld der französischen Regierung, wurde jedoch im Verlauf der folgenden Jahre mit unterschiedlicher Intensität verfolgt. Das linke Rheinufer als Kriegsziel war in erster Linie strategischen Erwägungen geschuldet – dem Schutz vor erneuten deutschen Angriffen. Aber auch wirtschaftliche Erwägungen – Kohlevorkommen im Ruhrgebiet und an der Saar – spielten eine Rolle.

Für Deutschland endete der Versuch, in diesem Krieg eine Hegemonie auf dem europäischen Kontinent zu erringen, im November 1918 nicht nur mit einer faktischen Kapitulation auf dem Schlachtfeld, sondern auch mit dem Untergang der bisherigen politischen Ordnung. Die Gesellschaft im Kaiserreich war nicht länger in der Lage, die ungeheuren Belastungen der Kriegsführung zu tragen. Den Alliierten gelang es, mit den Waffenstillstandsbedingungen entscheidende Weichenstellungen für die späteren Friedensverhandlungen festzulegen. Deutsche Truppen mussten alle alliierten Länder räumen und sich hinter die Rheinlinie zurückziehen, Elsass-Lothringen fiel wieder an Frankreich. Alliierte Streitkräfte besetzten das Gebiet westlich des Rheins. Marschall Ferdinand Foch (1851-1929), seit Frühjahr 1918 Oberkommandierender der alliierten Streitkräfte, hatte diese Klauseln konzipiert. Zwar entsprachen sie vor allem den Interessen Frankreichs als Pfand für künftige Sicherheit und Reparationen, waren aber noch keine Festlegung in einem Friedensvertrag.

Am 18.1.1919 wurde in Paris die Friedenskonferenz eröffnet – ohne Beteiligung der Deutschen. Das zähe Ringen Clemenceaus, Lloyd Georges (1863-1945, Premierminister 1916-1922), Vittorio Emanuele Orlandos (1860-1952, Ministerpräsident 1917-1919) und des amerikanischen Präsidenten Wilson (1856-1924, Präsident 1913-1921) um eine Friedensregelung offenbarte teilweise gravierende Interessenunterschiede der Alliierten und stand mehrmals vor dem Scheitern. Clemenceaus Position vor dem Beginn der Verhandlungen ging auf Überlegungen Marschall Fochs zurück und zielte darauf ab, Deutschland das Rheinland als Operationsbasis für künftige Offensiven gegen Frankreich wegzunehmen. Dazu waren unter anderem neue, unabhängige Staaten auf linksrheinischem Gebiet vorgesehen, für deren Sicherung die Alliierten zu sorgen hätten. Östlich des Rheins sollte eine militärisch neutrale Zone entstehen. Diese Pläne stießen auf den Widerstand der Briten und Amerikaner, die längere Verpflichtungen auf dem Kontinent vermeiden und ihre Truppen möglichst rasch zurückführen wollten. Lloyd George und Wilson lehnten territoriale Veränderungen ohne Zustimmung der betroffenen Bevölkerung ab und fürchteten eine dadurch hervorgerufene nachhaltige Störung des wirtschaftlichen Gleichgewichtes in Europa. Mit anderen Worten: Sie lehnten eine territoriale, politische und militärische Hegemonie Frankreichs auf dem Kontinent ab. Erst der von Lloyd George vorgeschlagene Plan eines angloamerikanischen Beistandspaktes für den Fall eines nichtprovozierten deutschen Angriffs ließ die französische Regierung einlenken. Clemenceau konnte den Bruch mit den Alliierten und eine völlige Isolierung seines Landes nicht riskieren, da er um dessen Abhängigkeit von britischer und amerikanischer Hilfe wusste. Großbritanniens Beistandspflicht stand allerdings unter dem Vorbehalt der Ratifizierung des geplanten Vertrages durch den amerikanischen Senat.

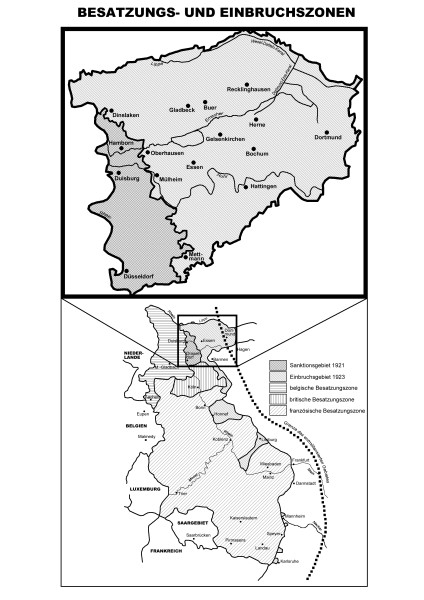

Der schließlich am 28.6.1919 unterzeichnete Versailler Vertrag wurde im Grunde von allen Beteiligten als unbefriedigend angesehen, von Deutschland als Diktat empfunden, da er ohne Beteiligung des Reiches und nur unter erheblichem Druck seitens der Alliierten zustande gekommen war. Für die westlichen Gebiete des Reiches bedeutete der Friedensvertrag die Abtretung Elsass-Lothringens an Frankreich, Eupen-Malmedys an Belgien, eine fünf bis15 Jahre dauernde alliierte Besetzung des linken Rheinufers, die Entmilitarisierung einer 50 Kilometer breiten Zone östlich des Rheins, außerdem Reparationen in einem zunächst noch nicht festgelegten Umfang.

Ebenfalls am 28.6.1919 wurden das sogenante Rheinlandstatut und das Saarstatut als integrale Bestandteile der Friedensregelung unterzeichnet. Sie traten ebenso wie der gesamte Versailler Vertrag am 10.1.1920 in Kraft. Im Rheinlandstatut war die Schaffung der Haute Commission Interalliée des Territoires Rhénans (H.C.I.T.R) geregelt. An der Spitze dieser obersten zivilen Besatzungsbehörde standen vier Hohe Kommissare, je ein Kommissar der Besatzungsmächte Frankreich, Großbritannien, Belgien und USA. Präsident der H.C.I.T.R. wurde der französische Hohe Kommissar Paul Tirard. Aufgaben der Rheinlandkommission waren die Koordination der Besatzungspolitik und die Verbindung zu deutschen Behörden im Besatzungsgebiet. Während die Souveränität des Reiches und die Zuständigkeit der Länder formell erhalten blieben, konnte die H.C.I.T.R. sogenannte „Ordonnanzen“ (Verordnungen) mit Gesetzeskraft erlassen. Damit erhielt sie die Möglichkeit, die deutsche Gesetzgebung ganz oder teilweise zu suspendieren, konnte also Staat im Staate werden.

Bei der Friedenskonferenz forderte Clemenceau unter Berufung auf historische Gründe Frankreichs die Annexion des Saarbeckens. Die anderen Alliierten lehnten dies ab; als Kompromiss einigte man sich darauf, das Gebiet für 15 Jahre dem Völkerbund zu unterstellen. Das sogenannte Saarstatut regelte als Teil des Versailler Vertrages die Einzelheiten. Frankreich erhielt für diese Zeit den Besitz an den dortigen Kohlegruben als Ersatz für deutsche Zerstörungen während des Krieges. Das Saarbecken umfasste etwa zu etwa drei Vierteln Gebiete im Süden der preußischen Rheinprovinz, zu einem Viertel Gebiete der bayerischen Saarpfalz. Eine Regierungskommission sollte das Territorium im Auftrag des Völkerbundsrates verwalten. Ihre Zusammensetzung ließ deutlichen Einfluss Frankreichs erkennen. Offiziell änderte sich nichts an der deutschen Staatsangehörigkeit der Bewohner, die Regierungskommission übte alle Befugnisse aus, die zuvor das Reich beziehungsweise Preußen und Bayern hatten. Nach 15 Jahren sollten die Bewohner über den künftigen politischen Status des Saargebietes entscheiden: Zugehörigkeit zum Reich, zu Frankreich oder die Beibehaltung der Völkerbundsverwaltung.

Nach dem Ende der Dynastien durch die Novemberrevolution 1918 wurde auch Preußens politische und verfassungsrechtliche Vorherrschaft im Reich in Frage gestellt. Das Rheinland, seit dem Wiener Kongress Teil Preußens, hatte von Anfang an ein ambivalentes Verhältnis zur Regierung in Berlin. Seit den konfessionellen und kulturpolitischen Spannungen zur Zeit des Kulturkampfes herrschte in der katholischen Bevölkerung vielfach ein bleibendes Misstrauen gegen die preußischen Behörden, das erst während des Ersten Weltkrieges allmählich wich, als die Repräsentanten des deutschen und des rheinischen Katholizismus die deutsche Kriegsführung vorbehaltlos unterstützten. Die Bewohner in den westlichen Provinzen fühlten sich jedoch „betont als Bürger des Reiches und weniger als Angehöriger des preußischen Staates“.[3] Um diese Zeit kam es im Rheinland und besonders in Köln zu Bewegungen, die unter Parolen wie „Los von Berlin“ und „Los von Preußen“ regionale Selbständigkeit forderten. Reichsregierung und preußische Regierung waren aufs höchste alarmiert. Sie lehnten alle Bestrebungen ab, die eine Abtrennung oder Verselbständigung von Teilen Preußens und des Reiches zum Ziel hatten. Es gelang der revolutionären Übergangsregierung und der später gewählten Regierung jedoch, die Integrität des preußischen Staates gegenüber Neuordnungsplänen des Reiches zu behaupten.

Vertreter der rheinischen Zentrumspartei sprachen sich seit langem für eine föderalistische Reichsstruktur aus, und in der Umbruchzeit 1918/1919 dürfte die Mehrheitsmeinung für einen rheinischen oder rheinisch-westfälischen Bundesstaat gewesen sein. Das Zentrum war jedoch gespalten in der Frage nach der künftigen Rolle Preußens im Reich. Die Aufteilung Preußens hätte zu einer spürbaren Schwächung des deutschen Katholizismus geführt. Solche Überlegungen sowie die Erwartung, künftig in der Regierung auf Verfassung, Politik und Verwaltung Einfluss zu nehmen, bewogen das preußische Zentrum, den Status quo des Landes beizubehalten. Als Voraussetzung für die Neugliederung von Ländern sah die neue Reichsverfassung eine positive Volksabstimmung vor. Die Aktivitäten der Rheinstaatbewegung wurden schließlich vorläufig beendet durch eine in der Reichsverfassung festgelegte Sperrfrist von zwei Jahren.

3. Frankreichs Interesse am katholischen Rheinland

Seit der Besetzung linksrheinischer Gebiete durch alliierte Besatzungstruppen verfolgte Frankreich mit großem Interesse die zur gleichen Zeit von Kölner Zentrumskreisen ausgehende Rheinstaatbewegung. Die dortigen Aktivitäten und die gleichzeitige publizistische Kampagne unter der Parole „Los von Berlin“ der Kölnischen Volkszeitung (K.V.) sind seit langem bekannt und ausführlich dokumentiert.[4] Da auch mehrere katholische Geistliche - unter anderem Oberpfarrer Bertram Kastert (1868-1935) und der K.V.-Redakteur Pater Dr. Joseph Froberger (1871-1931) - öffentlich oder im Hintergrund erheblichen Einfluss dieser für die preußische Regierung überraschenden Entwicklung ausübten, richtete sich das Interesse Frankreichs auch auf das Erzbistum Köln und seinen Bischof. Zwar lag die größte Stadt des Rheinlandes im britisch besetzten Gebiet, doch zwei Geistliche im Offiziersrang sondierten als Mitarbeiter einer französischen Verbindungsstelle die Einstellung des Klerus in der Umgebung Kardinal von Hartmanns. Einer von ihnen war der Jesuitenpater Albert Dugout (1877-1960), Mitarbeiter des Militärgeheimdienstes Deuxième Bureau im Rang eines Capitaine. Er hatte gelegentlich persönlichen Kontakt zum Kardinal.

Felix Kardinal von Hartmann, Porträtfoto, um 1913..

Mit seiner konservativ-monarchischen Einstellung war Erzbischof Felix von Hartmann ein Vertreter der untergegangenen politischen Ordnung. Die deutsche Kriegsführung hatte er uneingeschränkt unterstützt. Es fiel ihm schwer, den seiner Bedeutung entsprechenden Platz in der schwierigen Nachkriegssituation nach dem verlorenen Krieg mit neuen demokratischen Regierungen in Preußen und im Reich zu finden. Er wandte sich scharf gegen die kirchenfeindlichen Maßnahmen der preußischen Übergangsregierung im Winter 1918/1919 und sah in ihnen zunächst einen ungewollten Auslöser der von ihm abgelehnten Los-von-Berlin-Bewegung. Ende Februar 1919 relativierte Hartmann seine Einstellung insofern, als er nun glaubte, nur ein zwischen Frankreich und Preußen befindlicher Rheinstaat im Rahmen des Reiches könne die Gefahr der Annexion verhindern. Er sicherte dem preußischen Kultusminister Konrad Haenisch (1876-1925, Kultusminister November 1918-1921) zu, „mit verdoppeltem Druck auf die Geistlichkeit einzuwirken, damit sie alles aufbietet, die Bevölkerung in nationaler Gesinnung zu stärken und zu befestigen“.[5] Das unkluge Taktieren der Zentrumspolitiker Kastert und Carl Joseph Kuckhoff (1878-1944) mit dem französischen General Charles Mangin (1866-1925) unmittelbar vor der vom Separatistenführer Dorten ausgerufenen Rheinischen Republik am 1.6.1919 hielt der Kardinal für „ungeheuere Entgleisungen, […] aber ohne jede symptomatische Bedeutung“.[6]

Es war Paul Tirard, der spätere Präsident der H.C.I.T.R., der bereits im Winter 1918/1919 als Contrôleur Général im Auftrag Marschall Fochs die Voraussetzungen für den später beherrschenden französischen Einflusses im Besatzungsgebiet legte und dabei sein Augenmerk auch auf die Bedeutung der Kirche richtete. Foch konzipierte in Übereinstimmung mit Clemenceau und der gesamten französischen Führung eine Organisation, die die Kontrolle der Verwaltung, Politik und Wirtschaft im besetzten deutschen Gebiet übernehmen sollte. Paul Tirard, Absolvent der École des Sciences Politiques, hatte bereits den Aufbau der Zivilverwaltung im neuen französischen Protektorat Marokko geleitet. Er stützte sich nun auf fähige junge Reserveoffiziere aus verschiedenen Verwaltungsbereichen. Anfang 1919 betonte Außenminister Stéphen Pichon (1857-1933, Außenminister 1906-1911, 1917-1920) das Bemühen um Schaffung einer Frankreich wohlgesonnenen Geisteshaltung in der linksrheinischen Bevölkerung als Voraussetzung einer aktiven Rheinland- und Besatzungspolitik. Die Bevölkerung solle sich möglichst mit den französischen Interessen identifizieren. Bei einer entsprechenden Haltung könne man ihr eine bessere Behandlung – zum Beispiel geringere Belastung mit Reparationen – in Aussicht stellen. Dies entsprach den Empfehlungen, die Marschall Foch zuvor in einem von Tirard verfassten Memorandum der Regierung Clemenceau gegeben hatte. Die wirtschaftliche Orientierung des Besatzungsgebietes nach Frankreich schien Tirard der geeignete Weg, zu gegebener Zeit einen autonomen rheinischen Staat zu bilden. Erst Clemenceaus Schwenk bei der Friedenskonferenz zugunsten des angloamerikanischen Beistandspaktes führte zu einer stärkeren Beteiligung der anderen Siegermächte an der bis dahin weitgehend französisch geprägten Besatzungsverwaltung. Zwar erhielt Tirard im April 1919 formal gleichberechtigte alliierte Kollegen, setzte jedoch im Wesentlichen mit Wissen und stillschweigender Billigung seiner Regierung die bisherige Politik im Besatzungsgebiet fort.

Mit dem am 28.6.1919 unterzeichneten Rheinlandstatut erklärten die Alliierten die H.C.I.T.R. zur obersten zivilen Besatzungsbehörde. Sie war dem Militär übergeordnet, stützte sich aber auf die Streitkräfte zur Durchsetzung der Besatzungspolitik. Paul Tirard war der Garant für die Kontinuität der französischen Politik. Seine Bedeutung zeigte sich unter anderem darin, dass er als Frankreichs Hoher Kommissar in Personalunion Präsident der H.C.I.T.R war und sein Votum bei Entscheidungen mit Stimmenggleichheit doppelt zählte. Die Hohen Kommissare fungierten in ihrer Zone als oberste Repräsentanten der jeweiligen Regierung, gemeinsam trugen sie Verantwortung für die Gesamtheit des Besatzungsgebietes. Ohne Absprache mit den anderen Kommissaren traf Tirard häufig Entscheidungen in der französischen Zone, aber oft wurde nicht deutlich, in welcher Funktion er gerade handelte.

4. Die Kirche in der Konzeption Tirards

Schon vor der Unterzeichnung des Versailler Vertrages entwickelte Paul Tirard als oberster ziviler Verwaltungsbeamter der französischen Besatzungszone Pläne zur Realisierung der Pariser Rheinlandpolitik. Frankreichs Werte und Kultur, den Geist der Freiheit und demokratische Prinzipien galt es zu vermitteln. Deutschland und besonders Preußen erschienen ihm als die Verkörperung antidemokratischer Prinzipien.

Frankreichs Präsenz am Rhein war in Tirards Augen ein wichtiges Mittel, die fortbestehende staatliche Einheit des Reiches zu schwächen, unter anderem durch die Unterstützung autonomistischer Bestrebungen in West-und Süddeutschland. Den Versailler Vertrag sah er als unzureichend für Frankreichs Sicherheit an und hielt deshalb eine grundlegend andere Struktur des Reiches für erforderlich. Die föderalistisch orientierte Zentrumspartei erschien ihm eine geeignete Kraft gegen die befürchtete preußische Restauration. Er erwartete eine lang andauernde Besetzung des Rheinlandes und beabsichtigte, während dieser Zeit möglichst direkte politische, wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zur Bevölkerung aufzubauen, um sie vor einer preußischen Hegemonie abzuschirmen. Von Beginn an berücksichtigte er, dass die Mehrheit der Bevölkerung im Besatzungsgebiet katholisch war. Bis zum Frühjahr 1919 stützten sich seine Analysen auf Berichte der örtlichen Delegierten Frankreichs. Sie lassen einen verzerrten Blick auf die Rolle der Kirche und des Klerus erkennen: Alle Geistlichen galten als aktive Propagandisten des Zentrums und die Zentrumsabgeordneten der preußischen Landesversammlung als Instrumente des Klerus.

Erst danach konnte Tirard sich auf den kompetenten Sachverstand des Jesuitenpaters Albert Dugout zurückgreifen, der als Angehöriger des Militärgeheimdienstes Deuxième Bureau sein Verbindungsmann zu kirchlichen Persönlichkeiten und Zentrumspolitikern war. Über Dugouts Aktivitäten waren bei besonderen Anlässen sogar Außenminister Pichon und Ministerpräsident Clemenceau informiert. Vor der Unterzeichnung des Friedenvertrages sollte Dugout zum Beispiel in Weimar verdeckt Kontakt zu Zentrumsabgeordneten aufnehmen – zweifellos um deren Haltung zum Vertrag zu sondieren. Dugout lehnte es persönlich ab, dabei geheime finanzielle Mittel einzusetzen. Der in Trier stationierte Capitaine gewann das Vertrauen zahlreicher hoher Geistlicher im Rheinland und unterhielt gute, teilweise herzliche Beziehungen zu mehreren Bischöfen. Seine zumeist geheimen Analysen und Bewertungen waren fast immer treffsicher und zeugen von großer Sachkenntnis und Vertrautheit mit den Themen und Personen, über die er berichtete. Er sprach Deutsch und besaß fundierte Kenntnisse der kirchenrechtlichen Lage in den verschiedenen rheinischen Bistümern. Tirard verließ sich bis zum Amtsantritt des Armeebischofs Rémond bei kirchlichen Sachverhalten hauptsächlich auf Capitaine Dugouts Expertise, aber auch später schätzte er dessen Wissen und seine guten Verbindungen zum rheinischen Klerus.

Am 12.5.1919, nachdem die Regierung in Paris offiziell Abstand von Plänen der Abtrennung des Rheinlandes genommen hatte, legte Dugout dem Stab Tirards eine umfangreiche Studie zum grundsätzlichen Verhältnis zwischen den französischen Besatzungstruppen und dem rheinischen Klerus vor. Ausgehend von der Feststellung, das Rheinland sei tiefreligiös, konstatierte er den enormen Einfluss von Bischöfen und Geistlichen. Dies, forderte er, müsse unbedingt beachtet werden. Man dürfe sie unter keinen Umständen zum Gegner machen und solle allen religiösen Überzeugungen mit Respekt begegnen. Er plädierte für eine aktive und kluge Politik der Durchdringung (politique de pénétration); es gelte, gemeinsam mit den Bischöfen – keinesfalls gegen sie – auf den Klerus einzuwirken. Alles andere sei zum Scheitern verurteilt und werde negative Auswirkungen nach sich ziehen, eventuell sogar Frankreichs Beziehungen zum Vatikan tangieren. Dugout sah eine Chance darin, die engen Beziehungen zwischen der Zentrumspartei und der Kirche in ähnlicher Weise zu nutzen. Mit anderen Worten: er forderte eine vorsichtige, aber vertrauensvolle Zusammenarbeit der Besatzungsmacht mit Klerus, Episkopat und der Zentrumspartei im Rheinland. In seinen Kontakten zu kirchlichen Persönlichkeiten bemühte er sich, diesem Anspruch gerecht zu werden, ohne dabei französische Interessen aus dem Blick zu verlieren. Tirard stimmte weitgehend mit Dugouts Sicht überein, aber zu deren Umsetzung fehlte es in der französischen Zone an einer klar strukturierten und koordinierten Kirchen- und Religionspolitik.

Die von der Besatzungsmacht als Mittel der pénétration pacifique betriebene Kulturpolitik war kaum geeignet, die Erwartungen Tirards und Dugouts zu erfüllen. Von der Presseabteilung der französischen Hohen Kommission in Koblenz wurden seit Mai 1919 zweisprachige Publikationen herausgegeben, die sich an ein gebildetes Publikum richteten („Le Rhin Illustré/Der Rhein im Bild“ beziehungsweise „Revue Rhénane/Rheinische Blätter“). Religiöse Themen waren darin eher selten. Wie auch die anderen Maßnahmen der Kulturpolitik (historische Gedenkfeiern, Ausstellungen, Vorträge. Konzerte, Theateraufführungen) blieben sie „immer einseitig, bezogen die Deutschen nicht als Partner ein, blieben einer indirekten Machtexpansion verpflichtet“.[7] Erst ab März 1920 gewann die propagande réligieuse im Rahmen der friedlichen Durchdringung eigenständige Bedeutung. Hohe Offiziere scheinen aus politischen Gründen ihre katholische Einstellung demonstriert zu haben. Bekannt wurde dies beispielsweise von den Generalen Mangin (Mainz) und de Metz (Speyer). Katholische Geistliche erhielten kostenlos die „Revue Rhénane“ oder wurden zu Wallfahrten nach Lourdes eingeladen, gelegentlich erhielten sie sogar Geld oder Kohle zur Verwendung für karitative Zwecke. Konsequent überging die religiöse Propaganda die in Frankreich nach wie vor bestehende Trennung von Staat und Kirche. Das Bemühen, Frankreich als katholisches Land darzustellen und vermeintliche Gemeinsamkeiten zwischen den Gläubigen beider Länder herauszustellen, zeigte sich besonders in dem durch und durch politischen Versuch, den Kult der Jeanne d’Arc im Besatzungsgebiet einzuführen.[8]

Paul Tirard, Porträtfoto..

Außer offiziellen Feiern in zahlreichen Standorten der Armee und größeren Städten des französischen Besatzungsgebietes fanden in Rheinhessen und der Pfalz aufdringliche Versuche statt, dortige Katholiken für den Kult zu begeistern und Jeanne als neue Schutzpatronin der besetzten Gebiete zu preisen.[9] Nach dem Beginn der Besatzung war der Kontakt zwischen französischen Militärs und kirchlichen Stellen zumeist von der Haltung der Siegers gegenüber den Besiegten geprägt. Eigenmächtiges Handeln lokaler Kommandeure erwies sich oft als wenig sensibel und führte in der Bevölkerung und im Pfarrklerus häufig zu großem Unmut. Obwohl Tirard darüber informiert war und er die Beziehung zu Vertretern der Kirche im Sinne der Empfehlungen Dugouts prinzipiell auf eine neue Basis stellen wollte, zögerte er bis März 1921, die Bischöfe der im Besatzungsgebiet liegenden Diözesen zu einem Meinungsaustausch einzuladen. Keiner der eingeladenen Oberhirten nahm daran teil, stattdessen schickten sie ihre Generalvikare oder andere Prälaten. Die ungeklärte Jurisdiktion der formal den deutschen Bischöfen unterstehenden französischen Militärgeistlichen nahm dabei besonderen Raum ein. Dieses Problem war Tirard wie auch den Verantwortlichen der französischen Regierung seit langem bekannt und sowohl im Quai d’Orsay als auch im Haut Commissariat Français in Koblenz hatte man sich um eine Lösung bemüht.

5. Ein Bischof für die Rheinarmee

Nach langen Auseinandersetzungen zwischen der laizistischen Republik und der katholischen Kirche kam es im Juli 1904 zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Frankreich und dem Vatikan. Das Gesetzeswerk von 1905 zur Trennung von Staat und Kirche postulierte die strikte Neutralität des Staates in Angelegenheiten des Kultus, Kirchengebäude gingen in öffentliches Eigentum über. Die große Mehrheit der französischen Katholiken war empört und empfand dies als staatlich organisierten Raub. Der Heilige Stuhl verurteilte das Trennungsgesetz, die Beziehungen zwischen Staat und Kirche blieben in der Folge äußerst gespannt.

Erst das bedingungslose Eintreten der französischen Katholiken für die Sache der Nation im Ersten Weltkrieg und ihre Loyalität gegenüber der Union Sacrée führte wieder zu einer vorsichtigen Annäherung von Kirche und Staat. Durch den patriotischen Einsatz der Katholiken veränderte sich die öffentliche Bewertung der alten religiösen Streitfragen, Vorurteile schwächten sich ab und leiteten nach dem Ende des Krieges zwar nicht das Ende des Antiklerikalismus, aber den Beginn einer neuen Politik gegenüber der katholischen Kirche ein.

Unter den Staatspräsidenten Paul Deschanel (1855-1922, Staatspräsident 17.2.-21.9.1920) und Alexandre Millerand (1859-1943, Staatspräsident 1920-1924) kam es 1920/1921 zu Verhandlungen mit dem Heiligen Stuhl. Ende 1920 stimmten Abgeordnetenhaus und Senat der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zu. Die Heiligsprechung der Jungfrau von Orléans durch Papst Benedikt XV. (Pontifikat 1914-1922) am 16.5.1920 sahen Zeitgenossen bereits als Konzession des Vatikans gegenüber Frankreich im Hinblick auf die erwartete Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen. Von der Erneuerung der diplomatischen Beziehungen zum Heiligen Stuhl versprach man sich auch eine positive Einwirkung des Vatikans zugunsten Frankreichs auf die rheinischen und süddeutschen Katholiken.

Seit Spätsommer 1919 gab es im Stab Tirards Überlegungen, wie die Tätigkeit der Militärgeistlichen für die Gewinnung der katholischen Rheinländer genutzt werden könne. Während des Krieges hatte die laizistische Führung die relativ geringe Zahl der Militärgeistlichen lediglich geduldet, obwohl Millionen von Katholiken und Tausende Priester im Feld standen. Es gab keine vom Staat anerkannte Regelung der Militärseelsorge. Sowohl von Seiten der militärischen Führung als auch von der Besatzungsverwaltung Tirards wurde dieser Zustand als unbefriedigend empfunden wegen der ungeklärten Rechte der Aumôniers im Bereich der deutschen Ortsbischöfe. Als Hoher Kommissar Frankreichs verkannte Paul Tirard nicht die Probleme, die einer erfolgreichen Umsetzung der Einflussnahme auf die katholische Bevölkerung des Rheinlandes entgegenstanden. Die Besatzer, Repräsentanten eines laizistischen Staates, stießen allenthalben auf Misstrauen bei den Menschen, bestenfalls auf Gleichgültigkeit. Als Chance für einen glaubwürdigeren Umgang zwischen Siegern und Besiegten sahen daher die Verantwortlichen in Koblenz und Paris die Annäherung von Kirche und Staat in Frankreich.

Der katholische Religionswissenschaftler Louis Canet (1883-1958) wirkte seit Januar 1920 als Berater für kirchliche Angelegenheiten im Pariser Außenministerium. Er prägte in seinem Wirkungsbereich für mehr als zwei Jahrzehnte die französische Außenpolitik. Zur gleichen Zeit, als sich im Frühjahr 1920 die Mitarbeiter Tirards Gedanken um eine neue Struktur der Militärseelsorge im Besatzungsgebiet machten, befasste sich Louis Canet im Quai d’Orsay mit den möglichen Folgen diplomatischer Beziehungen zum Heiligen Stuhl auf die französische Kirchenpolitik im Rheinland. Nach genauer Darlegung der religiösen und kirchenrechtlichen Gegebenheiten in den Bistümern Köln, Mainz, Trier und Speyer forderte er in einer Studie, dass sich die Vertreter Frankreichs wohlwollend gegenüber dem Katholizismus zeigen und bemühen sollten, auf den dortigen Episkopat, den Welt- und Ordensklerus, aber auch auf die öffentliche Meinung einzuwirken. Die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zum Heiligen Stuhl biete geeignete Wirkungsfelder: Bischofsernennungen, die Haltung der Zentrumspartei und das Verhalten der Orden. Deutschlands Gewicht in Rom sowie Nuntius Pacellis Einfluss in Deutschland müsse konterkariert werden. Die Zukunft des Rheinlandes, der Saar und der Pfalz, so Canet, entscheide sich nicht in Koblenz, sondern in Rom.

Nach verschiedenen Überlegungen zur Ordnung der Militärseelsorge im Besatzungsgebiet schloss sich Tirard dem Vorschlag des Befehlshabers der Rheinarmee an. General Jean-Marie Degoutte (1866-1938) brachte einen Aumônier Général mit Bischofswürde als Vorgesetzter der Militärgeistlichen für die Besatzungstruppen ins Gespräch. Der schließlich gefundene Kandidat für das Amt eines Militärbischofs, der Geistliche Paul Rémond, war Religionslehrer in Besançon Er entsprach auch den Erwartungen Canets. Kardinalstaatssekretär Pietro Gasparri (1852-1934) zeigte sich anfangs gegenüber den französischen Vorstellungen reserviert, akzeptierte sie aber Ende Januar 1921. Die auf Druck der Regierung in Paris erzielte Ernennung eines Militärbischofs für die Rheinarmee stellte nach der Kanonisation der Jeanne d’Arc ein weiteres Zeichen guten Willens des Vatikans zur Normalisierung der diplomatischen Beziehungen mit Frankreich dar.

Paul Rémond war zu diesem Zeitpunkt 47 Jahre alt. Nach Studien in Besançon, Freiburg und Rom wurde er 1899 zum Priester geweiht. Er sprach fließend Deutsch, besaß einen Doktorgrad in Theologie und Philosophie und wirkte bis zu seiner Einberufung 1914 als geistlicher Lehrer. Fast den gesamten Krieg erlebte er als Offizier in vorderster Linie, wurde mehrfach verwundet und erhielt hohe militärische Auszeichnungen. Am 29.5.1921 erfolgte seine Weihe zum Titularbischof von Clysma, zwei Wochen später die Ernennung zum Aumônier Inspecteur, der im Rang einem Brigadegeneral gleichgestellt war.[10]

Rémonds Jurisdiktion erstreckte sich auf die Geistlichen der Besatzungstruppen, die französischen Einrichtungen (Schulen, Krankenhäuser usw.), die Soldaten und Beamten der Besatzung sowie deren Familien. Bei zwei Audienzen mit Papst Benedikt XV. rückte er die Beziehungen zwischen den Besatzungsbehörden, den lokalen Kirchenvertretern und die religiöse Lage im Rheinland in ein sehr positives Licht. Da es im Sinne einer friedlichen Besatzung von größtem Interesse sei, den dortigen Klerus auf den vom Geist der Versöhnung geprägten Charakter der französischen Politik hinzuweisen, bat er den Papst konkret um eine entsprechende Einwirkung auf die rheinischen Bischöfe. Im April 1922 informierte ihn Nuntius Pacelli, der neue Papst, Pius XI., halte eine solche Weisung für nicht angebracht, da sie als politische Wertung aufgefasst werden könne. Auf päpstliche Unterstützung konnte Rémond somit nicht verweisen. Die politische Absicht seiner Mission im Rheinland wurde dadurch zweifellos erschwert.

Gegenüber seiner Regierung stellte Tirard Mitte 1921, also etwa zum Zeitpunkt der Ernennung des Armeebischofs, die Beziehungen der H.C.F. zu den deutschen Bischöfen und zum Klerus optimistisch als offen und vertrauensvoll dar. Der neue Aumônier Inspecteur traf bei seinem Antrittsbesuch im Rheinland bei seinen deutschen Amtsbrüdern auf eine vorsichtige, aber dennoch überwiegend wohlwollende Zurückhaltung. Während die rheinischen Bischöfe in erster Linie Verbesserungen im praktischen Miteinander von Armeegeistlichen und deutschem Klerus erwarteten, gab Rémond den politischen Aspekt seiner künftigen Aufgabe nicht zu erkennen.

Die Doppelstrategie Tirards bestand darin, mit Hilfe des Aumônier Inspecteur und seiner Feldgeistlichen nach außen die Pflege herzlicher Beziehungen zwischen rheinischem und französischem Katholizismus zu demonstrieren, das eigentliche Ziel bestand indes in der Unterstützung der Rheinlandpolitik des Haut Commissaire Français: Lockerung der Bindungen zum übrigen Deutschland und im günstigsten Fall die Selbständigkeit der rheinischen Gebiete. Von Beginn an legte Tirard Wert darauf, Einfluss auf das Agieren des Armeebischofs zu nehmen, denn dieser sollte die französische Kirchenpolitik im Rheinland repräsentieren und um ihre Unterstützung durch den Vatikan werben.

Jeanne d’Arc auf dem Scheiterhaufen. Wandgemälde im Panthéon von Jules Eugène Lenepveu, um 1890.

Im Herbst 1921 sah der Armeebischof beim rheinischen Episkopat und Klerus eine zunehmend wohlwollende Haltung und wegen der insgesamt schlechten wirtschaftlichen Lage in der Besatzungszone gute Chancen für Frankreichs Politik. Die vordergründig altruistische Haltung religiöser Versöhnung wurde damit klar für die langfristigen Ziele der französischen Besatzungspolitik instrumentalisiert. Da der Armeebischof es für wenig wahrscheinlich hielt, dass Deutschland seine Verpflichtungen aus dem Versailler Vertrag würde erfüllen können, sah er in einer verlängerten Besatzungszeit Möglichkeiten der Realisierung der Pariser Pläne für das linke Rheinufer.

Trotz seiner politischen Mission, den zahlreichen Kontakten mit deutschen Bischöfen im Besatzungsgebiet und häufigen Reisen nach Paris und Rom gelang es Rémond, das neue Militärbistum gut zu organisieren. Es umfasste ganz oder teilweise acht deutsche Diözesen, der Aumônier Inspecteur war Vorgesetzter von circa 40 Militärgeistlichen und vor der Ruhrbesetzung zuständig für insgesamt etwa 160.000 Franzosen. Bei seinen Begegnungen mit Vertretern des deutschen Katholizismus trat er außerordentlich gewandt und liebenswürdig auf, nutzte geschickt seine Beredsamkeit und Intelligenz. Bis zur Ruhrbesetzung agierte er zumeist mit beachtlichem Taktgefühl und diplomatischem Geschick als religiöser Repräsentant und Vermittler der französischen Rheinlandkommission. Seine Untergebenen warnte er vor politischen Initiativen, betonte ihren seelsorgerlichen Auftrag und wollte keinesfalls die Beziehungen zum rheinischen Klerus gefährden. Die Feldgeistlichen der Armee verhielten sich nicht generell antideutsch, waren aber deutlich von dem Bewusstsein geprägt, Vertreter der Siegernation zu sein.

Nuntius Pacelli bei der Beisetzung des Breslauer Weihbischofs Josef Deitmer, Berlin 1929. (Bundesarchiv, Bild 102-08838)

6. Wer kann sich behaupten?

Während des Ersten Weltkrieges wurden deutsche Interessen beim Heiligen Stuhl durch zwei deutsche Vertreter wahrgenommen, den preußischen Gesandten Otto von Mühlberg (1863-1966) und den bayerischen Gesandten Otto von Ritter (1864-1940). Erst nach Kriegsende nahm das Reich diplomatische Beziehungen mit dem Heiligen Stuhl auf. Nach der Aufhebung der preußischen Gesandtschaft wurde der erst im Mai 1919 ernannte Diplomat Diego von Bergen (1872-1944) Ende April 1920 erster Botschafter des Reiches beim Heiligen Stuhl. Eugenio Pacelli, bisher päpstlicher Nuntius in Bayern mit Sitz in München, übernahm Ende Juni 1920 zunächst in Personalunion auch die Vertretung im Reich. Eine Besonderheit während der Weimarer Republik war das gleichzeitige Bestehen der Reichsbotschaft und der bayerischen Gesandtschaft beim Heiligen Stuhl. Es lag im Interesse beider Seiten, die Beziehungen zwischen Kirche und Staat nach dem Untergang der alten Ordnung neu zu regeln.

Bereits Anfang 1920 erklärte Kardinalstaatssekretär Pietro Gasparri den Gesandten Preußens und Bayerns, dass der Vatikan „nie und nimmer die Hand dazu bieten werde, die Einheit des Deutschen Reiches zu sprengen oder auch nur zu lockern“ und „ […] dass alle Versuche Frankreichs, sich des Vatikans zu bedienen, um die Einheit Deutschlands zu sprengen, scheitern würden“.[11]

In Frankreich beobachtete man seit Kriegsende nicht nur aufmerksam die kirchliche Lage im Besatzungsgebiet, sondern auch alle deutschen Schritte, die die Präsenz am Vatikan betrafen. Im Interesse der französischen Politik hielt es auch Louis Canet im Quai d’Orsay für unabdingbar, dass Paris dort ebenfalls vertreten sei.[12] Paris hatte bereits seit langem das Wirken Nuntius Pacellis misstrauisch beobachtet, der als deutschlandfreundlich galt. Tirard glaubte, Pacelli stehe der rheinischen Unabhängigkeit ablehnend gegenüber, sein Ziel sei die größtmögliche Sicherung der religiösen Freiheiten in Deutschland. Außer durch die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zum Vatikan suchte Paris auf einer weiteren diplomatischen Ebene, seine langfristigen Ziele in Deutschland zu erreichen. Die Aufmerksamkeit richtete sich unter anderem auf die bayerische Politik und die kirchliche Lage in Süd- und Südwestdeutschland. Die bayerische Rheinpfalz und das Saargebiet lagen im französischen Besatzungsgebiet bzw. standen unter starkem französischen Einfluss. In einem einseitigen Schritt errichtete Paris Mitte Juli 1920 in München eine eigene Gesandtschaft unter der Leitung des Diplomaten Émile Dard (1871-1947), der auf eine Stärkung separatistischer Tendenzen in Bayern durch den BVP-Politiker Georg Heim hoffte. Außer mit dem Quai d’Orsay stand der Gesandte in häufigem Kontakt mit Armeebischof Rémond, bayerischen Kirchenführern, Politikern und Nuntius Pacelli. Dies erlaubte ihm eine genaue Beobachtung der Lage im französisch besetzten Rheinland und im Saargebiet. Sein eigentliches Ziel bestand darin, mit Hilfe der Kirche separatistisch-partikularistische Tendenzen und eine Entfremdung Bayerns vom Rest des Reiches zu fördern. Letztlich erwiesen sich die französischen Bemühungen in Bayern als vergeblich. Dard kehrte im Sommer 1922 nach Paris zurück.

Kirche und Staat waren nach dem Ende der Monarchie in Deutschland und der raschen Verabschiedung einer neuen Verfassung bestrebt, eine Neuordnung ihrer Beziehungen zu erreichen. Schon Ende 1919 bekräftigten Vertreter der Reichsregierung, Preußens und Nuntius Pacelli diese Absicht. Der Nuntius war daran interessiert, die kanonischen Rechte der Kirche in einem Reichskonkordat festzuschreiben, aber vor allem die von Pacelli geforderte Einbeziehung der Schulfrage verhinderte wegen unterschiedlicher Interessen der Länder eine schnelle Realisierung. Einzelstaatliche Konkordate hätten wiederum Auswirkungen auf ein Reichskonkordat gehabt.

Angesichts des anhaltenden französischen Drucks in den westlichen Teilen Preußens führte die ungelöste Konkordatsfrage Ende 1921 zu erheblicher Nervosität in der Reichsregierung und der preußischen Regierung, aber auch zu deutlichen Spannungen zwischen dem Kölner Kardinal Schulte und Nuntius Pacelli. Anlass war die seit Kriegsende ungeklärte Frage der Fortgeltung alter Vereinbarungen zwischen Staat und Kirche, konkret um die päpstliche Bulle „De salute animarum“ von 1821. Frankreich bestritt nicht nur die weitere Geltung dieser Bulle, sondern auch die des bayerischen Konkordats von 1817, drängte den Vatikan mit Verweis auf die offene kirchenrechtliche Lage zur Neuordnung der Kirchenorganisation im Saargebiet und beanspruchte ein Mitspracherecht bei der Ernennung eines neuen Bischofs in Trier.

Gemäß dem Versailler Vertrag erhielt Belgien im September 1920 die endgültige Souveränität über die Kreise Eupen und Malmedy. Zwar protestierten das Reich, Preußen und Kardinal von Hartmann – später auch Kardinal Schulte - energisch gegen die Abtrennung der seit 100 Jahren zum Erzbistum Köln gehörenden Gebiete. Letztlich blieb dies jedoch ohne Erfolg.[13]

Französische, aber auch vatikanische Erwartungen an rheinische Bischöfe wurden erstmals nach dem Tod des Kölner Kardinals von Hartmann Anfang November 1919 erkennbar. Die erste Vakanz nach dem Ende der Monarchie in Preußen bot der Kurie eine Chance, die Bestimmungen des neuen Canon Iuris Canonici (CIC) von 1917 hinsichtlich des unbeschränkten päpstlichen Ernennungsrechtes anzuwenden. Viele Zeichen ließen erkennen, dass die Kurie und Nuntius Pacelli die Fortgeltung der Bulle „De salute animarum“ von 1821 zu bestreiten beabsichtigten, in dem das freie Wahlrecht des Domkapitels festgeschrieben war. Nunmehr sollte das freie Ernennungsrecht des Papstes gemäß dem CIC gelten. Frankreich ließ großes Interesse an der Person eines neuen Bischofs erkennen, von dem man nicht nur in kirchlicher Hinsicht bis weit über seinen Sprengel hinaus enormen Einfluss auf Klerus und Gläubige erwartete. Bis Anfang 1920 betonte Tirard mehrmals, es sei wichtig, auf dem Kölner Bischofsstuhl keinen erklärten Gegner rheinischer Autonomie zu haben. Preußen und das Reich hofften hingegen auf eine national gesinnte Persönlichkeit, deren Autorität angesichts der von Paris geförderten separatistischen Tendenzen deutsche Position unterstützte. Das Kölner Domkapitel und die preußische Regierung rangen gemeinsam hart mit Nuntius Pacelli um die Fortgeltung der alten Rechte. Auf die Beteiligung des Domkapitels an der Bischofswahl wollte Preußen ohne umfassende Neufassung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche nicht verzichten. Schließlich bot die Person des von allen Seiten akzeptierten Kandidaten Domkapitel, Regierung und Nuntius die Chance eines Kompromisses: der Paderborner Bischof Karl Joseph Schulte wurde nach Maßgabe der Bulle von 1821 gewählt, aber die Wahl sollte nicht als Präzedenzfall für künftige Regelungen mit dem Heiligen Stuhl gelten. Bischof Schulte wurde am 15.1.1920 zum Erzbischof von Köln gewählt und unmittelbar darauf von der preußischen Regierung bestätigt. Schließlich waren alle Beteiligten überzeugt, mit Bischof Schulte „ihren“ Kandidaten durchgesetzt zu haben.

Pietro Gasparri, Porträt, undatiert.

Wegen einer schweren Krankheit des Mainzer Bischofs Georg Maria Kirstein (1858-1921) übernahm Domdekan Dr. Ludwig Bendix (1877-1954) Ende 1919 Verwaltung und Leitung des Bistums, ab Februar 1920 auch als Generalvikar. Er erwies sich als durchsetzungsstarke und machtbewusste Schlüsselfigur bei der Nachfolgeregelung des erkrankten Bischofs. Da er regen Kontakt zur französischen Besatzungsmacht unterhielt, unterstellte man ihm von deutscher Seite separatistische Neigungen. Bendix wandte sich vertraulich an Nuntius Pacelli, der offenbar keine Bedenken hatte, das Domkapitel durch einen vom Papst eingesetzten Koadjutor mit dem Recht der Nachfolge zu übergehen. Dieses Vorgehen bot dem Vatikan eine Chance, die Interessen der verschiedenen Parteien auszuloten, gegeneinander auszuspielen oder zu einem Konsens zu führen. Es gelang dem Nuntius und Bendix, alle mit der Personalie befassten Stellen (Domkapitel, Reichsregierung, Hessen, Frankreich) zu düpieren und die Zustimmung der Kurie für einen Kandidaten zu erhalten, den niemand erwartet hatte: Ludwig Maria Hugo (1871-1935), den bisherigen Regens des Priesterseminars in Speyer. Nur einen Tag nach Bischof Hugos Amtsübernahme in Mainz am 14.4.1921 starb Altbischof Kirstein. Der unbefangene Umgang Hugos mit Armeebischof Rémond und anderen Vertretern Frankreichs wurde von deutschen Stellen nicht als ungebührliche Anbiederung empfunden. Generalvikar Bendix blieb zunächst im Amt, trat jedoch noch im Herbst zurück, offenbar nach zunehmenden Spannungen mit seinem Bischof.

Entsprechend seiner langfristig konzipierten Kirchenpolitik hatte Paris großes Interesse daran, über die Person eines neuen Trierer Bischofs Einfluss auf die künftige Kirchenstruktur im Saargebiet zu nehmen. Etwa drei Viertel dieses Gebietes gehörten zum Bistum Trier, und es galt, dort bis zur geplanten Volksabstimmung 1935 alle Chancen für eine Umgestaltung der bestehenden Verhältnisse zu nutzen. Dem Trierer Bischof kam damit eine Schlüsselstellung zu. Französische Stellen (der Gesandte Dard in München, Rémond, Tirard und Canet), aber auch Preußen und das Reich befassten sich seit Mitte 1921 mit der Nachfolge des greisen Bischof Korum. Das Für und Wider verschiedener Kandidaten wurde ausführlich erörtert. Die Frage der Bischofswahl in Preußen war jedoch seit der Kölner Sedisvakanz weiter ungeklärt, hinzu kamen die schwierigen Konkordatsverhandlungen zwischen dem Reich, Preußen, Bayern und Nuntius Pacelli. Nach dem Tod Bischof Korums am 4.12.1921 erwarteten Kardinal Schulte als Metropolit des Trierer Bistums und die preußische Regierung ein ähnliches Einlenken der Kurie wie nach dem Tod Kardinal von Hartmanns. Sie rechneten aber auch mit Schwierigkeiten von französischer Seite. Während Kardinalstaatssekretär Gasparri französische Erwartungen zurückwies, beim Prozess der Bischofswahl berücksichtigt zu werden, versuchte Nuntius Pacelli, unter Hinweis auf die ungelöste Schulfrage in einem Konkordat, Druck auf Preußen auszuüben.

Bischof Heinrich Maria Kirstein, Porträtfoto, 1904.

Erst nach dem überraschenden Tod Papst Benedikts XV. am 22.1.1922 zeichnete sich eine Lösung ab. Kardinal Schulte gelang es offenbar beim Konklave zur Wahl des neuen Papstes (2.-6.2.1922), die Verantwortlichen der Kurie zu bewegen, einer Wahl durch das Domkapitel in Trier zuzustimmen. Sein Kandidat: Der Kölner Weihbischof mit Sitz in Aachen, Franz Rudolf Bornewasser. Das Vorgehen Schultes ließ Pacellis versuchte Einschüchterung Preußens ins Leere laufen, das Domkapitel folgte Kardinal Schultes Vorschlag und wählte Bornewasser Ende Februar 1922 zum neuen Bischof von Trier.

Trotz der offensichtlichen Zurückweisung der Pariser Mitsprachewünsche bei der Trierer Bischofswahl durch den Heiligen Stuhl, beeilte sich Tirard, das Ergebnis in Paris positiv darzustellen. Der Armeebischof vernahm vom Mainzer Bischof Hugo und seinem ehemaligen Generalvikar allerdings eine andere Sicht: Schultes Einfluss sei offensichtlich, Frankreichs Einfluss hingegen gleich null gewesen. Sowohl bei der Neubesetzung in Mainz, als auch in Trier konnte sich Frankreich nicht durchsetzen. Die Kurie räumte der deutschen Position eindeutig Vorrang ein, ohne dies nach außen deutlich zu machen. Sie hatte Interesse an einem stabilen Verhältnis zum Reich, gesichert durch Konkordate und Verlass auf geeignete Bischöfe. Gegenüber den kirchenpolitischen Interessen Frankreichs hatte die in Aussicht genommene Verbesserung des Status quo im Verhältnis zum Deutschen Reich Vorrang.

7. Eskalation an Saar und Ruhr (1923)

Der südliche Teil des preußischen Regierungsbezirks Trier und der westliche Zipfel der bayerischen Saarpfalz erhielten durch den Versailler Vertrag einen Sonderstatus und bildeten das Saargebiet. Obwohl im Saarstatut ein politischer Anschluss an Frankreich nicht vorgesehen war, verfolgte Paris insgeheim dieses Ziel. Mit Hilfe einer dem Völkerbund unterstellten Regierungskommission hoffte Paris, die Bindungen des künstlichen Gebildes zum Deutschen Reich zu lockern, und, wenn möglich, ganz zu beseitigen. Als eine wichtige Maßnahme galt die Veränderung der kirchlichen Zugehörigkeit des Territoriums zu den deutschen Bistümern Trier und Speyer durch eine neue kirchliche Struktur. Bevor das Saargebiet dem Völkerbund unterstellt wurde, hatte Marschall Foch dort für die Voraussetzung einer langfristigen französischen Einflussnahme gesorgt. Ihre weitgehende Realisierung fand sie dann im Saarstatut. Ungenaue Formulierungen dieser Satzung führten zu mannigfachen Problemen. Regierungskommission und Frankreich stritten um die Auslegung mit der Reichsregierung, den preußischen und bayerischen Behörden sowie mit den Bischöfen von Trier und Speyer. Es war nicht vorauszusehen, dass gerade die dortige Kirchenpolitik zu einem Feld heftiger Auseinandersetzungen zwischen staatlichen und kirchlichen Stellen in Deutschland einerseits und Frankreich andererseits führte. Beide Seiten suchten den Vatikan für ihre Position zu gewinnen.

Zum Bistum Trier gehörten etwa drei Viertel des Saargebietes, ein Viertel zum Bistum Speyer, die Bevölkerung war zu mehr als 70 Prozent katholisch. Nach Kriegsende stellte sich für beide Bistümer die Frage der Fortgeltung der im 19. Jahrhundert geschlossenen Vereinbarungen zwischen Kirche und Staat. Frankreich sah hier, wie im Rheinland, die Chance, durch eine aktive Politik neue kirchliche Strukturen zu schaffen. Die Schaffung eines neuen Landesbewusstseins, so hofften die Verantwortlichen in Paris, werde den Ausgang der Volksabstimmung 1935 günstig beeinflussen. Wie im besetzten Teil des übrigen Reiches, stellte Frankreich auch an der Saar die Fortgeltung alter Vereinbarungen zwischen Staat und Kirche in Frage und sah eine Chance, durch neue kirchliche Strukturen und Hierarchien bisherige Festlegungen zu eigenem Vorteil zu verändern. Das Reich, Preußen, Bayern sowie die betroffenen Bischöfe von Trier und Speyer lehnten diese Sicht und jegliche Veränderung des Status quo ab. Alle französischen Versuche zur Neuordnung liefen letztlich darauf hinaus, den als besonders hoch eingeschätzten Einfluss der deutschen Ortsbischöfe auf Klerus und Gläubige im Saargebiet zu beseitigen oder zumindest zu schwächen. Die von Frankreich propagierte Einsetzung eines Apostolischen Administrators scheiterte am hartnäckigen Widerstand der Oberhirten von Trier und Speyer, ihres Klerus und der Gläubigen. Das Reich, Preußen und Bayern teilten diese Haltung und suchten die Unterstützung des Heiligen Stuhls. Rom verwies bis zur Wiederherstellung diplomatischer Beziehungen mit Frankreich auf die gängige vatikanische Praxis, in politisch ungelöste territoriale Fragen nicht mit kirchlichen Maßnahmen einzugreifen. Ein weiteres Argument von deutscher Seite war das Fehlen jeglicher Aussage im Saarstatut zu den Beziehungen von Staat und Kirche. Kardinalsstaatssekretär Pietro Gasparri erklärte im Sommer 1922 den deutschen Diplomaten beim Heiligen Stuhl, vor dem Plebiszit 1935 werde die Zugehörigkeit der Saar zu den deutschen Diözesen nicht angetastet.

Neben der von Frankreich und der Regierungskommission geplanten Entmachtung der Bischöfe von Trier und Speyer gab es weitere Konfliktfelder zwischen Staat und Kirche an der Saar: die sog. Domanialschulen, französische Ordensgründungen und die Gehaltszahlung für Saargeistliche in Francs.

Enorme politische Wirkung hatte ein regionaler Katholikentag, der Anfang Juni 1923 in Saarbrücken stattfand. Vor allem durch das Auftreten des Trierer Bischofs Bornewasser erhielt die von 70.000 Teilnehmern besuchte Veranstaltung einen betont nationalen Charakter mit einem klaren Bekenntnis zu den Heimatdiözesen. Frankreich, wegen der gleichzeitigen Zuspitzung der Ruhrkrise ohnehin sehr nervös, verstärkte nun gemeinsam mit der Saarregierung beim Heiligen Stuhl seine Forderung, einen Apostolische Administrator für das Saargebiet zu ernennen, um den Einfluss des dortigen Klerus und der Bischöfe zu beenden. Rom ließ sich Zeit, lehnte aber im Februar 1924 das Ansinnen ab, bot jedoch an, zur Überprüfung der kirchlichen Lage den apostolischen Delegaten Gustavo Testa (1886-1969) an die Saar zu entsenden.

Ein seit 1922 für Ende August 1923 geplanter deutschlandweiter Katholikentag in Köln unter dem Thema „Pax Christi in regno Christi“ (Der Friede Christi im Reich Christi) wurde nicht zuletzt nach den Saarbrücker Erfahrungen auf französischen Druck verhindert. Paris fürchtete eine weitere nationale Manifestation in der größten Stadt Westdeutschlands. Die britische Regierung, verantwortlich für die Kölner Zone, beugte sich einem französischen Ersuchen, das auf die Unzuträglichkeit einer Massenveranstaltung im besetzten Gebiet hinwies. Mitte Juli 1923 zwang London mehr oder weniger widerwillig über diplomatische Kanäle die deutschen Behörden und das lokale Organisationskomittee zur Absage der Veranstaltung. Der Heilige Stuhl zog sich aus der Affäre und überließ die Entscheidung dem Schirmherrn, Kardinal Schulte.

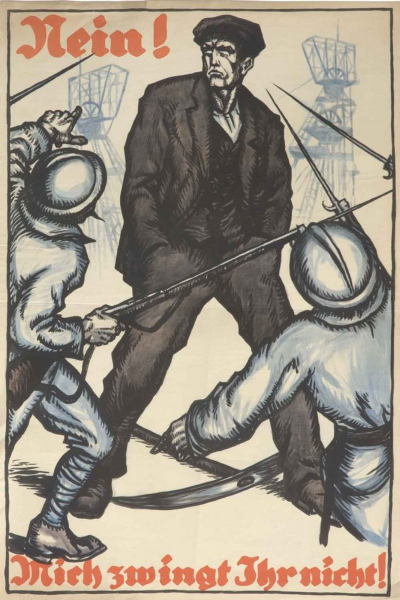

Ihren Höhepunkt erreichte die französische Kirchenpolitik im Rheinland mit der Ruhrbesetzung 1923/1924. Von Anfang an wandten sich Erzbischof Schulte und seine Suffraganbischöfe in Münster, Paderborn und Trier mit öffentlichen Appellen, Hirtenbriefen, vor allem jedoch mit einer internationalen publizistischen Kampagne klar und entschieden gegen die französisch-belgische Militäraktion und die damit verbundenen Repressalien gegen die Bevölkerung. Der Kardinal vertrat eine dezidiert nationale Position und billigte den passiven Widerstand. In Frankreich stießen die von März bis August 1923 weltweit aus Köln verbreiteten Propagandaschriften („Nachrichten aus dem katholischen Deutschland/Échos de l’Allemagne catholique“) auf heftige Ablehnung.

Franz Rudolf Bornewasser, Porträt. (Stadtbibliothek/ Stadtarchiv Trier)

Die Kurie drängte darauf, die innerkirchliche Polemik zu beenden. Schultes Aufforderungen an Papst Pius XI. (Pontifikat 1922-1939), öffentlich gegen die gewaltsamen Maßnahmen an der Ruhr Stellung zu nehmen, wich der Heilige Stuhl aus mit Hinweis auf nicht eindeutige Bestimmungen des Versailler Vertrages. Einzelne französische Bischöfe, vor allem jedoch Armeebischof Rémond verteidigten das rigorose Vorgehen des Militärs im Industriegebiet.

Zur Beruhigung der aufgeheizten Atmosphäre entsandte der Heilige Stuhl den Vatikandiplomaten Gustavo Testa ins Ruhrgebiet – offiziell zur Überprüfung der dortigen kirchlichen Lage, de facto zur Vermittlung zwischen Deutschen und Franzosen und zur Berichterstattung an die Kurie. Beide Seiten begrüßten die Maßnahme und hofften auf die Unterstützung des Heiligen Stuhls für ihre jeweilige Position. Armeebischof Rémond bemühte sich durch häufigen Kontakt zu Testa um dessen Vertrauen und informierte seine zivilen und militärischen Vorgesetzten sowie die Regierung in Paris über die Einschätzungen des Gesandten. Testa suchte im Revier das Gespräch mit zahlreichen Franzosen und deutschen Verantwortlichen über die humanitäre, kirchliche und politische Lage.

Das linksrheinische Besatzungsgebiet ab 1923, das Sanktionsgebiet Düsseldorf / Duisburg 1921 und das Gebiet der Ruhrbesetzung. (Karte: Hans-Ludwig Selbach).

Den Brief Pius XI. an Kardinalstaatssekretär Gasparri von Ende Juni 1923, in dem der Papst Franzosen und Deutsche zum Einlenken und zum Akzeptieren einer unparteiischen Schiedsstelle aufforderte, lehnte Ministerpräsident Raymond Poincaré (1866-1934, Ministerpräsident 1912-1913, 1922-1924, 1926-1929) als Affront schroff ab. Testas Mission stand kurz vor dem Scheitern.

Nach dem Ende des passiven Widerstandes Ende September 1923, als Paris an der Ruhr sein Ziel erreicht zu haben schien, drohte das Reich auseinanderzubrechen. Kardinal Schulte und die anderen rheinisch-westfälischen Bischöfe der besetzten Gebiete baten wegen der materiellen Not breiter Bevölkerungsschichten ausländische Katholiken um Hilfe. Die unübersichtliche politische Lage im Rheinland mit dem Erstarken separatistischer Gruppen beunruhigte den Kölner Erzbischof. Er setzte sich bei Tirard für den Ansatz Konrad Adenauers ein. Der Oberbürgermeister von Köln galt als wichtigster Politiker im Westen des Reiches, der als Ausweg aus der Krise Verhandlungen mit dem Ziel eines auf legalem Weg zu errichtenden Bundesstaates im Verband des Reiches vorschlug. Schulte lehnte das Vorgehen der Separatisten ebenso ab wie Tirards Plan einer unabhängigen und neutralen Rheinischen Republik. In der Pfalz brach die Separatistenherrschaft nach zunehmender Isolierung Frankreichs, britischem Widerstand und öffentlichen Stellungnahmen Bischof Sebastians Mitte Februar 1924 zusammen.

Der zu Beginn von Tirard, Canet und Rémond verfolgte Ansatz einer langfristigen französischen Kirchenpolitik im Rheinland wurde mit der Ruhraktion obsolet. Das harte Vorgehen der Besatzungstruppen im Revier, tausende von Ausweisungen und Verurteilungen und die prekäre Versorgungslage machten das angestrebte Ziel, die Gewinnung der Rheinländer als katholisches „Brudervolk“ für die Sache Frankreichs unglaubwürdig und unrealistisch. Armeebischof Rémond erwies sich immer deutlicher als unnachgiebiger Befürworter französischer Interessenpolitik, der in Kardinal Schulte mehr und mehr seinen politischen, später auch wohl auch persönlichen Gegner sah.

8. Das Ende der französischen Pläne

Poincarés Einverständnis mit einer internationalen Expertenkommission zur Regelung der Reparationsfrage erfolgte Ende Oktober 1923, als Frankreich scheinbar den Höhepunkt seiner Nachkriegsposition erreicht hatte und Deutschland an vielerlei radikalen Kräften zu zerbrechen drohte. In Wirklichkeit waren die vordringlichen Ziele der Regierung in Paris, Sicherheit und dringend benötigte Reparationen, noch keineswegs erreicht, da es eine enge Verflechtung gab zwischen den Beziehungen der Siegermächte untereinander, den eigenen Reparationsansprüchen sowie der Frage der interalliierten Schulden. Seit langem war die Einheit der Sieger brüchig geworden.

Bei den Verantwortlichen der Hauptkontrahenten Frankreich und Deutschland wuchs die Einsicht, dass nur mit einer realistischeren Sicht, verbunden mit beiderseitiger Konzessionsbereitschaft, ein Ausweg aus der verfahrenen Lage gefunden werden könne. Ende April 1924 stimmte Frankreich den Empfehlungen der Dawes-Kommission zu, nachdem sich Großbritannien, Belgien, Italien und das Reich bereits zuvor damit einverstanden erklärt hatten. Die Parlamentswahlen Anfang Mai in Frankreich und Deutschland führten in beiden Ländern zu Verschiebungen der politischen Mehrheiten. Reichskanzler Wilhelm Marx (Zentrum) und Außenminister Gustav Stresemann (DVP) führten jedoch in einer Minderheitsregierung die bisherige Linie der Außenpolitik fort, während in Frankreich Ministerpräsident Poincaré und der „Bloc national“ von einem Linkskartell unter Edouard Herriot (1872-1957) abgelöst wurden. Mit der Unterzeichnung des Londoner Abkommens vom August 1924 (Dawes-Plan) erzielten das Reich und die Siegermächte des Ersten Weltkrieges eine Regelung der Reparationsfrage. Damit verbunden waren Vereinbarungen über das Ende der Ruhrbesetzung und eine internationale Anleihe für Deutschland.

Der zu Beginn von Tirard, Canet und Rémond verfolgte Ansatz einer langfristigen französischen Kirchenpolitik im Rheinland wurde mit der Ruhraktion obsolet. Das harte Vorgehen der Besatzungstruppen im Revier, tausende von Ausweisungen und Verurteilungen und die prekäre Versorgungslage machten das angestrebte Ziel, die Gewinnung der Rheinländer als katholisches „Brudervolk“ für die Sache Frankreichs, unglaubwürdig und unrealistisch. Armeebischof Rémond erwies sich immer deutlicher als unnachgiebiger Befürworter französischer Interessenpolitik, der in Kardinal Schulte mehr und mehr seinen politischen, später wohl auch persönlichen Gegner sah. Es gelang diesem bischöflichen Vertreter der Besatzungsmacht Frankreich nicht, den Heilige Stuhl für die Sache seines Landes zu gewinnen. Frankreichs Kirchenpolitik im Rheinland scheiterte nahezu auf ganzer Linie. Was gegen Ende der Ruhraktion noch davon übrig war, glaubte der Aumônier Inspecteur durch wenig glaubwürdige Propagandaaktionen noch retten zu können, in denen er die Hilfsbedürftigkeit der rheinischen Bevölkerung in Zweifel zog und das Vorgehen der Besatzung rechtfertigte.

Die Kirchenpolitik als Teil einer von Paris verfolgten Gesamtstrategie zur Schaffung von Voraussetzungen für eine Hinwendung der linksrheinischen Bevölkerung nach Frankreich war gescheitert. Die Gründe sind vielschichtig, unter anderem konnte der Spagat kaum gelingen, einerseits als Siegermacht mit der Besetzung großer Teile Westdeutschlands den Anspruch auf Reparationen und Sicherheit zu untermauern, andererseits Menschen dort konziliant zu begegnen. Zu präsent war auf beiden Seiten noch die unversöhnliche Konfrontation während des Krieges. Auch zwischen den Katholiken beider Länder dauerte der „Krieg in den Köpfen“[14] fort. Für den Heiligen Stuhl begann nach der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen mit Frankreich eine heikle Gratwanderung zwischen den Interessen der beiden Staaten, ohne die grundsätzliche Solidarität mit Deutschland in Frage zu stellen. Im Interesse des Friedens und der europäischen Stabilität handelte der Heilige Stuhl in der bislang schwersten Krise nach dem Weltkrieg zugunsten Deutschlands. Dessen Schwächung zugunsten französischer Forderungen hätte das ohnehin labile Gleichgewicht in Mitteleuropa gefährdet.

Literatur

Bischof, Erwin, Rheinischer Separatismus 1918-1924. Hans Adam Dortens Rheinstaatbestrebungen, Bern 1969.

Erdmann, Karl Dietrich, Adenauer in der Rheinlandpolitik nach dem Ersten Weltkrieg, Stuttgart 1966.

Klöcker, Michael, Katholikentage im Erzbistum Köln 1919/20. Analysen und Dokumente mit besonderer Berücksichtigung des Kreises Jülich, Jülich 2002.

Köhler, Henning, Adenauer und die rheinische Republik. Der erste Anlauf 1918-1924, Opladen 1986.

Köhler, Henning, Novemberrevolution und Frankreich. Französische Deutschland-Politik 1918-1919, Düsseldorf 1980.

Krumeich, Gerd, Versailles 1919. Der Krieg in den Köpfen, in: ders., in Zusammenarbeit mit Silke Fehlemann (Hg.), Versailles 1919: Ziele-Wirkung-Wahrnehmung, Essen 2001, S. 53-64.

Mayeur, Jean-Marie, La politique religieuse du gouvernement français et l’affaire rhénane (1920-1923), in: Problèmes de la Rhénanie 1919-1930. Die Rheinfrage nach dem Ersten Weltkrieg. Centre de recherches relations internationales de l’université de Metz. Actes du Colloque d’Otzenhausen 14-16 octobre 1974, Metz 1975, S. 29-58.

Pabst, Klaus, Das „Bistum Eupen und Malmedy“ 1921-1925. Kirche und Nationalismus nach dem Ersten Weltkrieg im Aachener Raum, in: Boonen, Philipp (Hg.), Lebensraum Bistum Aachen. Tradition-Aktualität-Zukunft, Aachen 1982, S. 26-62.

Reimer, Klaus, Rheinlandfrage und Rheinlandbewegung (1918-1933). Ein Beitrag zur Geschichte der regionalistischen Bestrebungen in Deutschland, Frankfurt /Main 1979.

Schlemmer, Martin, „Los von Berlin“. Die Rheinstaatbestrebungen nach dem Ersten Weltkrieg, Köln [u. a.] 2007.

Selbach, Hans-Ludwig, Katholische Kirche und französische Rheinpolitik nach dem Ersten Weltkrieg. Nationale, regionale und kirchliche Interessen zwischen Rhein, Saar und Ruhr (1918-1924), Köln 2013 (Libelli Rhenani; 48). Auch als: Niederrheinische Regionalkunde; 20. –Zugl.: Düsseldorf, Univ., Diss., 2012.

Zeitgenössisches Foto Gustavo Testas auf dem Titelblatt der Zeitschrift. (Verlag B. Kühlen, Mönchengladbach)

- 1: Klöcker, Katholikentage, S. 36-38.

- 2: Selbach, Katholische Kirche, u.a. S. 163-323; S. 402-507.

- 3: Morsey, Rudolf Morsey, Die Rheinlande, Preußen und das Reich 1914-1945, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 30 (1965), S. 182.

- 4: Klöcker, Katholikentage, S. 14-16; zuletzt hierzu: Schlemmer, „Los von Berlin“, S. 84-103.

- 5: Selbach, Katholische Kirche, S. 143, Anm. 46.

- 6: Hartmann am 7.6.1919 gegenüber Reichsaußenminister Graf Brockdorff-Rantzau, zit. nach Selbach, Katholische Kirche, S. 145, Anm. 50.

- 7: Brunn, Gerhard, Französische Kulturpolitik in den Rheinlanden nach 1918 und die Wiesbadener Kunstausstellung des Jahres 1921, in: Peter Hüttenberger und Hansgeorg Molitor (Hg.), Franzosen und Deutsche am Rhein 1789-1918-1945, Essen 1989, S. 223.

- 8: Gerd Krumeich, Jeanne d’Arc in der Geschichte: Historiographie-Politik-Kultur, Sigmaringen 1989, S. 221.

- 9: Selbach, Katholische Kirche, S. 179-182.

- 10: Mayeur, La politique religieuse, S. 35f.

- 11: Selbach, Katholische Kirche, S. 229, Anm. 44.

- 12: Selbach, Katholische Kirche, S. 228.

- 13: Pabst, Das „Bistum Eupen und Malmedy“, S. 30f.

- 14: Krumeich, Gerd, Nach dem Waffenstillstand, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (Beilage Bilder und Zeiten), Nr. 265 v. 14.11.1998; ders., Versaillles 1919. Der Krieg in den Köpfen, S. 55f.; S. 64.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Selbach, Hans-Ludwig, Katholische Kirche und französische Rheinlandpolitik nach dem Ersten Weltkrieg, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/katholische-kirche-und-franzoesische-rheinlandpolitik-nach-dem-ersten-weltkrieg/DE-2086/lido/57d135f30a99a1.51722996 (abgerufen am 27.04.2024)