Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Einleitung

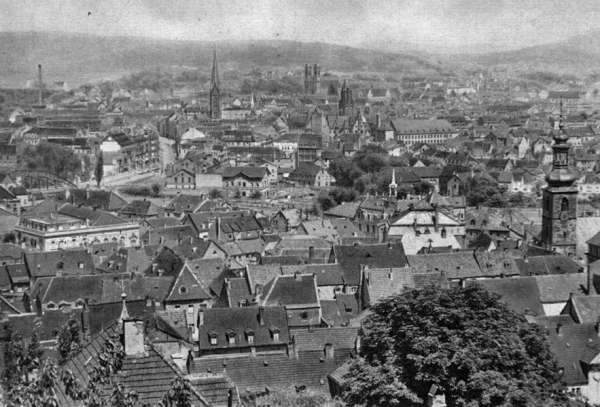

Wenn die so genannten „shrinking cities“,[1] die prophezeiten „Schrumpfstädte“ das scheinbar bedrohliche Szenario einer schon nahen Zukunft als das Ergebnis des demografischen Wandels im 21. Jahrhundert darstellen, dann mag es schon verwundern, wenn sich Historiker heute einer Urbanisierungsvariante erinnern, die im Deutschen Kaiserreich geradezu klassisch war im Kontext von Industrialisierung, Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum: die industriellen Riesendörfer, vor allem entlang der Emscher, die die Geschichte der Stadtentwicklung im Ruhrgebiet so nachhaltig und bis heute spürbar geprägt haben.[2]

Was ist dran an diesem seltsamen Phänomen?

Wie sind sie entstanden, diese Agglomerationen, die als Prototypen „defizienter Urbanisierung“[3] in die Geschichte eingingen?

Was lässt sich historisch lernen, wenn man Innenansichten dieser ebenso belasteten, wie die Menschen belastenden Verhältnisse in den Industriedörfern entwickelt?

2. Industriedörfer als „Urbanisierungsvariante“

Industriedörfer waren im Kaiserreich eine Urbanisierungsvariante, die es eigentlich gar nicht geben durfte, zumindest wenn man der Mehrzahl von Historikern folgt, die die deutsche Stadtgeschichte gleichsam als eine „Erfolgsgeschichte“ auf der Einbahnstraße „Modernisierung“ darstellen: Eine Geschichte ohne Brüche, Stagnationen, Widersprüche, Umwege, Abwege oder gar Verlierer. Diese aber gab es ohne Zweifel, denn die Riesendörfer an der Emscher wie Altenessen, Borbeck, Bottrop, Hamborn, Meiderich, Osterfeld, Schalke, Sterkrade, Wanne oder Eickel, um nur die bekannteren zu nennen, waren zu stadtähnlichen Gebilden aufgeblähte Zusammenballungen von industriellen Werken, Gemengelagen aus Arbeitersiedlungen, Halden, Brachen, Schienenwegen mit mehr oder weniger provisorischen Bahnhöfen und ungepflasterten Verkehrswegen.[4]

Die Ruhrgebietsliteratur bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts mit ihrem Hang zu „animistischen Metaphern“ wählte gern kraftvolle Vergleiche wie „barbarische Steinhaufen“ (Max Barthel 1929) oder „unförmige Giganten“ (Fritz Lötte 1936).[5] Sie meinten damit die riesigen Industriedörfer vor allem an der Emscher mit ihren geradezu exponentiellen Wachstumsraten. Städtische Funktionen ließen diese nur in Ansätzen erkennen, wenngleich die vor Ort hoffnungslos unterrepräsentierten bürgerlichen Zwischenschichten immer wieder gern so taten „als ob“. Über ein paar Vorzeigeobjekte, die einen Hauch von Urbanität vorgaukelten, gelangte der ebenso gequälte wie behinderte Planungseifer kommunaler Verwaltung dann auch selten hinaus. Ringsum dominierte eine industriedörfliche Tristesse, die sich jedem planvollen Verwaltungshandeln entzog.[6]

Die Rekonstruktion ihrer Geschichte führt also unweigerlich auch zu Fragen nach

-

den Kosten industriellen Wachstums,

-

den politischen Interessen,

-

den ökonomischen Zwängen,

-

den bürokratischen Pannen und Pleiten

im Zusammenhang der Gestaltung menschlicher Lebensräume.

3. Einige Zahlen zur „Urbanisierungsvariante“

Industriedörfer waren vor allem die im schwerindustriellen Boom der Hochindustrialisierung expandierenden Landgemeinden der Emscherzone, die gleichsam über Nacht rasante Aufstiege in heute unvorstellbaren Wachstumsraten erlebten. Wenn heute von der „klassischen Phase der Urbanisierung“[7] die Rede ist - Städte wuchsen in den Jahren nach 1870 in Deutschland noch schneller als in den USA -, dann hatten diese Industriedörfer daran ganz erheblichen Anteil: häufig erreichten sie nach den Maßstäben der Zeit respektable Größen von über 10.000 Einwohnern, von denen es 1871 - bezogen auf ganz Preußen - zwar erst ganze fünf, 40 Jahre später aber bereits 106 gab.[8]

Tradition trifft Moderne: Schule an der Emscher. (Stadtarchiv Herne)

Wenn solche Riesendörfer schließlich – wie das rheinische Hamborn - die 100.000 Einwohner-Grenze überschritten, quantitativ also im Prinzip Großstadtniveau erreichten, dann war dies für die Zeitgenossen weniger ein spektakulärer Anlass zum Feiern als vielmehr ein öffentlicher Skandal, der solche Gemeinden auch überregional in die Schlagzeilen brachte: die kommunale Selbstverwaltung, das heißt die Stadtrechte, wurden ihnen nämlich vorenthalten. Was blieb ihnen anderes übrig als der Wettstreit um das eher zweifelhafte Etikett, „Preußens größtes Dorf“ zu sein.

„Revier der großen Dörfer“, dies ist eine populäre Umschreibung für die Eigentümlichkeit, die sich der schwerindustrielle Ballungsraum bis in die heutige Zeit bewahrt hat.[9] Dies meint zum einem „Polyzentralität“, aber auch „Unfähigkeit zur Stadtentwicklung“ und bringt damit diese Eigentümlichkeit auf den Punkt: Jenseits seiner wirtschaftlichen Bedeutung konnte das Revier zu keiner Zeit Metropolencharakter gewinnen,[10] wurden dort erwirtschaftete Gewinne vielmehr an dessen Rändern verzehrt. Die großen Industriedörfer – vornehmlich entlang der Emscher - bildeten bis ins 20. Jahrhundert hinein mehr als ein Drittel des Urbanisierungskonglomerates „Ruhrgebiet“. So wohnten 1910 im Deutschen Reich 2,47 Millionen Menschen in nichtstädtischen Gemeinden von über 10.000 Einwohnern. Von den 121 Gemeinden dieses Typs entfielen auf das Ruhrgebiet 31 mit zusammen 861.829 Einwohnern.[11]

Kurz vor dem Ersten Weltkrieg war die rasante Aufbauphase des Ruhrgebiets weitgehend abgeschlossen, die räumliche Ausdehnung stand in ihren Umrissen fest. Aber es handelte sich, so Jürgen Reulecke, um eine „gigantische(n) Agglomeration mit höchst krankhaften und auf Dauer selbst zerstörerischen Zügen“.[12] Oder mit den Worten des Stadthistorikers Lewis Mumford: „Das Zeitalter, das sich seiner maschinellen Triumphe und seiner wissenschaftlichen Weitsicht rühmte, überließ seine gesellschaftliche Entwicklung dem Zufall. (…). Die Industriedörfer, diese Zusammenballungen von Fabriken waren in sozialer Hinsicht primitiver als die Dörfer unter dem frühmittelalterlichen Feudalsystem. (…) Ihre vorherrschende Farbe war schwarz. Schwarze Rauchwolken quollen aus den Fabrikschornsteinen, und die Eisenbahnanlagen, die oft tief in die Stadt hinein schnitten, verbreiteten Ruß und Asche. Sheffield, Birmingham, Pittsburgh, Essen, Lille: In dieser neuen Umwelt war schwarze Kleidung nur eine Schutzfarbe, kein Zeichen von Trauer. Unter solchen Verhältnissen musste man alle Sinne abstumpfen, um leben zu können. Dunkel, farblos, beißend und übel riechend war diese neue Umwelt…“.[13]

4. Innenansichten

Schauen wir etwas genauer auf die inneren Strukturen eines Industriedorfes. Qualitativ drückte sich der Urbanisierungsprozess dort, wo wahllos Arbeitskräfte und Produktionsanlagen zusammengezogen worden waren, aus durch

-

fragmentarische Infrastruktur,

-

chronische Unterversorgung der Bevölkerung,

-

ökologische Verwüstung,

-

urbane Defizite.[14]

Dem Prozess personeller und räumlicher Verdichtung folgte erst sehr viel später die Entwicklung eines Systems professioneller Daseinsvorsorge.[15] Die Infrastrukturförderung der öffentlichen Hand hatte dabei vor allem die Industrie im Auge, die Möglichkeiten der Verkehrs- und Transportwege waren für die Firmenansiedlung von entscheidender Bedeutung.

Bestenfalls nachrangig war dagegen die Versorgung der Neubevölkerung. Weitaus vorteilhafter musste es dabei sein, wenn sich nicht die Kommunen, sondern die Unternehmen selbst sich in die Pflicht genommen fühlten und im Werkswohnungsbau vergleichsweise attraktive Siedlungen erstellten, die mehrere Vorteile vereinten: sie stärkten die Loyalität zum Betrieb und zur neuen Lebensumwelt der Zuwanderer.

Die örtliche Infrastruktur der „verhinderten Städte“ konnte nicht nur auf dem Gebiet des Wohnungsbaus, sondern auch bei der hygienischen, medizinischen und energetischen Versorgung der Bevölkerung in den Quartieren, der Entsorgung und Kanalisation, der kommerziellen und kulturellen Versorgung nicht mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten. Mangelhafte hygienische Verhältnisse bei der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung führten häufig zu Seuchen und Epidemien. Die Profitorientierung privater Versorgungseinrichtungen, die in den Industriedörfern dominierten, überließ die Entsorgungsprobleme den finanzschwachen Kommunen, deren Unwille oder Unfähigkeit zu Grundlageninvestitionen die Emscherzone schließlich bis an den Rand einer ökologischen Katastrophe brachte, wie noch 1901 im Raum Gelsenkirchen, wo ein aufstrebender Industrieort wie Schalke damals über keinerlei geschlossene Kanalisation verfügte.[16]

Es waren die großen Industriewerke, die mit der Wahl ihres Standorts, mit der Schubkraft ihrer räumlichen Expansion und der Sogwirkung ihres Arbeitskräftebedarfs das Siedlungsgefüge an Ruhr und Emscher diktiert haben.[17] So bildeten sich nahezu überall zufällige Gemengelagen von Arbeits- und Wohnstätten heraus, und damit eine Fülle von miteinander unverbundenen (Klein)Zentren.[18] Auf diese Weise entstanden also die riesigen Industriedörfer mit ihren exponentiellen Wachstumsraten, ohne dabei ein wirklich städtisches Leben zu entfalten.

Verstärkt seit der Jahrhundertwende realisierte sich infrastrukturelle Modernisierung dann doch als öffentlich begriffene Aufgabe in einzelnen Renommierprojekten wie der elektrischen Beleuchtung der Hauptverkehrswege und gewerblichen Transitstraßen, in kommunalen Straßenbahnlinien oder in ästhetisierter Viertelbildung der physisch unterrepräsentierten, bürgerlichen Gesellschaft in den Dörfern. Diese standen regelmäßig vor dem finanziellen Kollaps, wenn ihre aufwendigsten Investitionen in Tiefbau und Schulwesen die „Selbstheilungskräfte“ der gebeutelten und krisenanfälligen, gewerblich und sozial monostrukturierten Kommunen überzogen.[19] Was mochte es nutzen, wenn Zeitgenossen noch um 1912 wie in der Zeitung von Wanne feststellten: „Ein merkwürdig nüchternes Aussehen haben unsere Gemeinden behalten. Leute, die zum Vergnügen hier im Industriegebiet wohnen, gibt es wohl nicht.“.[20]

Zeche Osterfeld, 1904.

5. Machtstrukturen

Gemeinden wie zum Beispiel Wanne, Eickel und viele andere verfolgten eine den Grundbesitz und die Industrie schonende Steuerpolitik, die sie zu echten Steuerparadiesen werden ließ, sodass man noch 1911 auf jedwede Kanalisation, Straßenpflasterung oder Beleuchtung verzichten musste, geschweige denn ausreichende soziale Fürsorge- oder Schulsysteme entwickeln konnte.[21] Änderung war kaum in Sicht, wurden diese knappen finanziellen Ressourcen doch in einem Spektrum sich gegenseitig überlagernder Interessensgruppen und Machtblöcke verwaltet, die der schwach ausgebildeten örtlichen Bürokratie nur enge Spielräume boten für planvolle Gestaltung, zwingend notwendige Investitionen, kulturelle Angebote oder gar soziale Fürsorge. Mit anderen Worten: Die Unfähigkeit zur Stadtentwicklung lag vor allem an der eigentümlichen Machtstruktur im Dorf.

Dort versuchte eine kleine, aber alt eingesessene Bevölkerungsschicht sich den als bedrohlich empfundenen Entwicklungen entgegenzustellen und in vielen Einzelkämpfen ihre gewohnten Rechte zu verteidigen. Wo aber weder Industrialisierung noch Besiedelung aufzuhalten waren, setzten schließlich gewaltige Bodenspekulationen ein. Dadurch fanden sich ehemals noch genügsame bodenständige Bauern reihenweise als rasant verbürgerlichte Rentiers und „Schlotbarone“ in Gemeinde- oder Stadträten wieder. Und fanden offensichtlich auch Gefallen an einer Politik, die den Verwaltungen Steine in den Weg legte, wenn diese – anfangs oftmals in den Hinterzimmern von Gaststätten - bemüht waren, wenigstens die gröbsten Fehlentwicklungen noch irgendwie in den Griff einer städtischen Ordnung zu bekommen.[22]

Ein Revier-Bürgermeister wiederum - wenn er mit seinen Gemeinderäten eine vernünftige Siedlungs- und Sozialpolitik verfolgen wollte - hatte also neben den geradezu erdrückenden Interessen der Industrie auch mit den inneren Querelen der Führungsschicht, deren oftmals irrationaler Beharrungskraft und der eigenen Verwaltung zu rechnen.

Im Rheinland wurden die Gemeinderäte unter den Bedingungen eines zugespitzten Dreiklassenwahlrechtes von alten und neuen Grundbesitzern dominiert, deren Interessen sich vornehmlich in dem Punkte trafen, die öffentliche Verwaltung kurz zu halten. Nach dem „Meistbegüterten-Recht“ saßen 1908 beispielsweise im Altenessener Gemeinderat 20 Meistbegüterte, aber nur zwölf gewählte Mitglieder, Tendenz steigend.[23] In Westfalen begünstigte das Gemeindewahlrecht die Unternehmen, sodass die Vertreter der Industrie und ihre Anhänger bald das altheimische Element aus der Dorfpolitik verdrängten, eine latente Konfliktsituation zwischen Industrieinteressen und Bodenbesitz aber weiter bestand.[24]

Vor diesem Hintergrund waren die Interessen der Bevölkerung eines Industriedorfes zunächst geradezu marginal. Die Masse der Bevölkerung trug zu den direkten Steuern und über die Kommunalzuschläge zum Gemeindehaushalt wenig oder nichts bei und hatte so meist keine hörbare Stimme im Gemeinderat. Zudem war diese Bevölkerung überwiegend jung und dabei extrem mobil. „Allenfalls bei Umzügen, Kirmessen, durch Saufereien und Raufereien, in denen sich allgegenwärtige Frustration in einer Unzahl von mehr oder minder organisierten Gelegenheiten entlud, wurden sie als Polizeiproblem aktenkundig“.[25] Vor allem aber konnten sich neue, zwischenbürgerliche Schichten aus kleinen und mittleren Gewerbetreibenden, freien Dienstleistungsberufen und Angestellten außerhalb der großen Industriewerke nur zögernd etablieren, waren gegenüber der Arbeiterbevölkerung geradezu hoffnungslos unterrepräsentiert.

Dort wo also die Bürgersteige fehlten, war die bürgerliche Gesellschaft selbst im Hintertreffen. Und gerade auf diese hätten sich kommunale Verwaltungen noch am ehesten stützen können - gegen die eigene „Selbstverwaltung“, die von Industrie und Bodenspekulation beherrscht wurde und die Masse der Bevölkerung draußen ließ. Um dies zu ändern bedurfte es besonderer Strategien, wenn sich eine randständige bürgerliche Gesellschaft in Allianz mit den kommunalen Verwaltungen zu Trägern der Planung im Dienste des „Allgemeinwohls“ aufschwingen wollte. Immerhin wurde die „defiziente Urbanisierung“ der gigantisch wuchernden Industriedörfer durchaus als Gefahr für den sozialen Frieden, vor allem aber als Hemmschuh für die freie Entfaltung des Kommerzes erkannt. Was war zu tun?

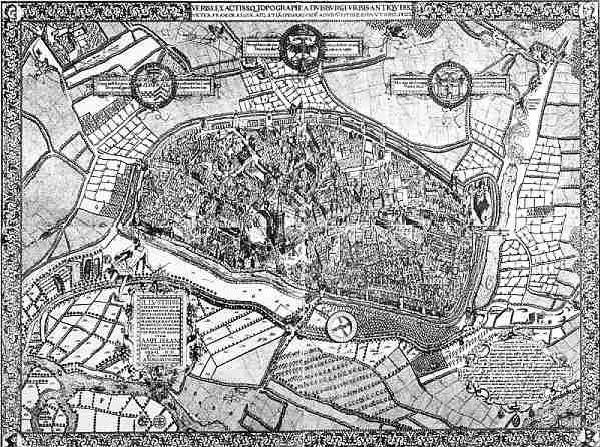

6. Auswege und Abwege: Die Stadtrechtskampagnen

In dieses industriedörfliche Dilemma aus begrenzten finanziellen Ressourcen, mangelhafter Planung und blockierten politischen Handlungsspielräumen kam etwa ab den 1890er Jahren Bewegung durch die Debatte um den Erwerb von Stadtrechten.[26] An kaum einer anderen Stelle ihrer Geschichte wird das Machtgefüge der Industriedörfer von innen her besser transparent als beim Vorgang der um die Jahrhundertwende kumulierenden Stadterhebungsgesuche. Als organisationsarme Gebilde haben sie der Nachwelt hier seltene Quellen hinterlassen und gestatten damit exemplarische Einblicke in die politischen Konzepte im Urbanisierungsprozess.[27]

Stadterhebungsantrag Altenessen, 1899. (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz)

Verallgemeinernd lässt sich daraus folgende Perspektive beschreiben:

Zumeist handelte es sich bei den Stadterhebungsanträgen der industriellen Landgemeinden im Ruhrgebiet zwischen 1870 und 1914 um die mehr oder weniger verkrampften Versuche einer Allianz aus Verwaltungsspitzen und zahlenmäßig unbedeutendem Kleinbürgertum, die erstarrten lokalen Machtverhältnisse durch einen kommunalrechtlichen Statuswechsel aufzubrechen, durch die Einführung des reinen Dreiklassenwahlrechtes die politische Basis der Selbstverwaltung zu verändern und damit für größere Unabhängigkeit von Grundbesitz und Industrie zu sorgen.

Die Idee dabei war: Über Steuerrevisionen wollte man neue Finanzquellen erschließen zum Wohle einer gleichsam nachträglichen Stadtplanung, die die Arbeitergemeinden insgesamt „urbaner“ gestalten sollte. Die Attraktivität eines selbständigen städtischen Gemeinwesens sollte die bürgerlichen Zwischenschichten stärken, gewerbliche und administrative Funktionen anziehen, Kultur zentral inszenieren und damit weiteren Mittelstand anlocken, der seine Geschäftsgewinne dann am Ort verzehren und Steuern zahlen würde. Der Traum vom Stadtrecht wurde geradezu zur Zauberformel bürgerlicher Urbanitätsphantasien im Industriedorf und sorgte für allgemeine Begeisterung.

Tatsächlich haben etliche der Dörfer zwischen Oberhausen und Hamm vor dem Ersten Weltkrieg jahrzehntelange Kampagnen für die Erlangung kommunaler Selbständigkeit geführt, Anträge gestellt, die aber häufig auf einem langen, zumeist dornenreichen Marsch durch die Institutionen auf den Schreibtischen der preußischen Bürokratie oder bereits weit im Vorfeld lokalpolitischer Animositäten und Querelen verendeten. Wenngleich einige Industriedörfer vom preußischen Innenministerium zu Städten erhoben wurden, die Mehrzahl dieser Gesuche blieb erfolglos, auch weil die Ergebnisse sprunghaft unkontrollierten Wachstums die politisch Verantwortlichen in Preußen erst erstaunten, dann erschreckten und schließlich sogar militärisch mobilisierten.[28]

7. Urbanisierung und soziale Kontrolle

Die Stadtrechtskampagnen hatten in der Regel ihre Rechnungen ohne eine ganze Reihe von Wirten gemacht, insbesondere ohne die Perspektive der staatlichen Zentralinstanzen, wo die Städtebildung in der Phase eines forcierten Urbanisierungsprozesses vorrangig den Stellenwert eines Mechanismus sozialer Kontrolle gewann. Der preußische Innenminister als letzte Entscheidungsinstanz für die Vergabe von Stadtrechten wurde seinerzeit bestens über die Lage in den Landkreisen von den zuständigen Landräten unterrichtet; persönlich war die Ministerialbürokratie seit der Jahrhundertwende nur selten zum Ortstermin im Revier zu bewegen. Die Landräte wirkte als verlängerter Arm des fernen Ministeriums. Häufig gelang es diesen, die ehrgeizigen Projekte ihrer Landgemeinden erfolgreich zu hintertreiben. Ihre Einlassungen zur Sache waren in der Regel negativ, aus nahe liegenden Gründen, führten sie doch indirekt auf diese Weise einen bisweilen trickreichen Abwehrkampf gegen die drohende Auflösung ihrer Einflussbereiche, indem sie den Minister durch dramatische Lageberichte zur Vorsicht gegenüber allen Selbstverwaltungsambitionen mahnten.[29]

Tatsächlich lavierte die Ruhrgebietspolitik des preußischen Staates seit den großen Streiks am Ende der 1880er Jahre zwischen

-

Radikalenphobie,

-

Destabilisierungsängsten

-

und ebenso repressiver wie straffer Polizeiaufsicht

über die wuchernden Dörfer in Preußens „wildem Westen“.

Spätestens seit den blutigen Krawallen in Herne 1898, das zwei Jahre zuvor mit städtischen Selbstverwaltungsrechten ausgestattet worden war, hatte sich die anfangs noch liberale und durchaus wohlwollende Behandlung dieser Gesuche durch das Preußische Innenministerium endgültig verbraucht. Denn diese Gesuche berührten auch das örtliche Polizeisystem - und das war in obrigkeitsstaatlicher Perspektive ein echtes Problem. 1906 wurde den Dörfern entlang der Emscher durch Erlass des Innenministeriums pauschal jede Aussicht auf den Erwerb von Stadtrechten genommen.[30] Warum? Die Vergabe von Stadtrechten an „problematische“ Arbeitergemeinden hätte zugleich die Selbstverwaltung der Polizeiaufgaben bedeutet, sie wäre „städtisch“ geworden. Und genau dem galt es in obrigkeitsstaatlicher Perspektive gegenzusteuern. Landkreise sicherten die Polizeipräsenz des Staates in Person der Landräte, die als vorgeschobene Posten der Staatsaufsicht gerade im sozio-politisch brisanten Ballungsgebiet strategisch platziert schienen.[31] Das Hauptargument der landrätlichen Gutachten lautete: Angesichts der stürmischen Bevölkerungsentwicklung und der ständigen Fluktuation hochmobiler, fremdländischer Arbeiter sei an die Gewährung der Städteordnung vorerst nicht zu denken. Über die Regierungspräsidenten gelangten die Lageberichte iins Ministerium. Dort konnte man beispielsweise in der Stellungnahme zum Antrag der Landgemeinde Altenessen von 1898 Folgendes lesen:

“Von den 22384 Einwohnern gehören 29 zu den Gewerbetreibenden in Großbetrieben, 2101 zu Gewerbetreibenden in Kleinbetrieben, 112 zum Stande der selbständigen Landwirte, 1670 zu den Staats-, Gemeinde- und Privatbeamten aber 18157 zu den stark fluktuierenden Bergleuten und anderen gewerblichen Arbeitern, die also 81,1% der ganzen Bevölkerung ausmachen, während ein Hauptkriterium städtischen Lebens, der sesshafte Bürgerstand, überhaupt fehlt. (…) Zu dem Nachteil ultramontaner pp Stadtverordneten Mehrheiten und der durch sie beeinflussten Bürgermeisterwahlen würden also städtische, und zwar von der Aufsicht des Landrates ganz losgelöste Polizeiverwaltungen treten. Zu welche Folgen dieser eine straffe Staatsaufsicht ausschließende Zustand in Zeiten wirtschaftlicher Krisen oder politischer Gärung im dichtest bevölkerten Industriegebiet des Preußischen Staates führen könnte, liegt auf der Hand, so dass ich mich mit dem Landrat von Essen auch aus diesen politischen Gründen grundsätzlich gegen die Verleihung der Städte-Ordnung an die fraglichen Arbeitergemeinden, in diesem Falle Altenessen, aussprechen(..) muss.“.[32]

Gegenüber solchen Perspektiven trat die Frage nach dem wirklichen Leben in den Gemeinden mit all seinen Belastungen, Defiziten und Versorgungsengpässen in den Hintergrund. Mit hochfliegenden Urbanisierungsphantasien des kaufmännischen Bürgertums hatte die Masse der Arbeiterbevölkerung im Industriedorf wenig im Sinn. Für sie machte es auch wenig Unterschied, von welcher Art Gemeindewahlrecht sie von der politischen Mitbestimmung ausgeschlossen blieb, von welcher Polizei sie überwacht oder schikaniert wurde. Die Lösung außerbetrieblicher Problemlagen wurden noch am ehesten von der Sozialpolitik der Arbeitgeber erwartet.[33] Demgegenüber stand die Frage nach der Stadtentwicklung von Industriedörfern in einem abgehobenen Zusammenhang, der sich vollständig der Partizipation entzog. Kollektiv geäußert haben sich die Arbeiter – so weit erkennbar – zu solchen Fragen jedenfalls kaum.[34]

Die Stadtentwürfe des industrieprovinziellen Bürgertums sahen ihre Träger im Zentrum der Macht, im Genuss kultureller Angebote und öffentlicher Dienstleistungen, abgeschlossen gegen Industrie und Arbeiterschaft. Sie orientierten sich an der Produktion von Raffinement in den Metropolen, deren bürgerliche Zwischenschichten die ganze Ambivalenz der Urbanisierungserfahrungen nicht nur thematisierten, sondern, ausgestattet mit technischen „know how“, Macht- und Finanzmitteln, sich die Sublimierung ihrer Alpträume auch etwas kosten lassen konnten. Im Revier aber, wo sich das Reich seine Waffen schmieden ließ, verkümmerten solche Entwürfe exklusiver Aufbrüche aus der Provinzialität auf dem Papier: urbane Phantasien ließen sich in Industriedörfern, wo es an wirklichen Macht- und Geldeliten fehlte, nicht realisieren. So schlicht diese Konzepte im Prinzip gestrickt waren, so erfolglos blieben sie.

Und die weitere Entwicklung?

Die Eingemeindungswellen vor dem Ersten Weltkrieg, denen die gebeutelten Industriedörfer dann sozusagen „zum Opfer fielen“, änderte nur wenig an der Geographie der sozialen Klassen. Infrastrukturleistungen wurden allenfalls zögernd in die neuen Vororte exportiert. Dies trug zu dem spezifischen Koloniecharakter vieler Siedlungszusammenhänge bei und war mit dafür verantwortlich, dass die Identifikation der Bevölkerung des Ruhrgebiets sich bis heute weniger auf „die Stadt als solche“, als vielmehr auf einzelne ihrer Teile richtet.[35]

Was also lässt sich aus der Geschichte der Industriedörfer im Ruhrgebiet historisch lernen? Lutz Niethammer hat einmal gesagt: „Bereits die oberflächliche Kenntnis eines großen Industriedorfes legt die Einsicht nahe, dass Urbanisierung nicht zwangsläufig aus Industrialisierung folgt.“.[36] Ich möchte hinzufügen, dass in der klassischen Phase der Urbanisierung die Entwicklungsmuster des Reviers langfristig festgelegt wurden. Sie brachte quasi als „Nachgeburt“ auch die Fiktion einer urbanen Zukunft der industriellen Provinz, der aber selbst als Entwurf wirklich humane Qualitäten fehlten.[37] Von der Realität des Lebensumfeldes der Bevölkerung ganz zu schweigen.

Doch zurück zu den schrumpfenden Städten in Gegenwart und Zukunft. Über 150 Jahre war Stadtentwicklung als Urbanisierung unter industriellen Bedingungen an die Perspektive scheinbar unbegrenzten Wachstums gebunden. Diese Zeiten sind vorbei. Eine Gelegenheit, über die Chancen des Schrumpfens nachzudenken?

Literatur

Atlas der schrumpfenden Städte 2006: Atlas der schrumpfenden Städte / Atlas of Shrinking Cities, hg. von Oswalt, Philipp/Rieniets, Tim, Ostfildern 2006.

Brepohl 1957: Industrievolk im Wandel von der agraren zur industriellen Daseinsform, dargestellt am Ruhrgebiet, Tübingen 1957.

Brepohl 1958: Brepohl, Wilhelm, Der Aufbau des Ruhrvolkes im Zuge der Ost-West-Wanderung, Recklinghausen 1958.

Brüggemeier 1983: Brüggemeier, Franz, Leben vor Ort. Ruhrbergleute und Ruhrbergbau 1889-1919, München 1983.

Croon 1955: Croon, Helmuth, Die Einwirkungen der Industrialisierung auf die gesellschaftliche Schichtung der Bevölkerung im rheinisch-westfälischen Industriegebiet, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 20(1955), S. 301-316.

Croon 1960: Croon, Helmuth, Die gesellschaftlichen Auswirkungen des Gemeindewahlrechtes in den Gemeinden und Kreisen des Rheinlandes und Westfalens im 19. Jahrhundert, Köln, Opladen 1960.

Frank/Gandy 2006: Frank, Susanne/Gandy, Mathew, Hydropolis: Wasser und die Stadt der Moderne, Frankfurt/Main 2006.

Günter 2000: Günter, Roland, Im Tal der Könige, Essen 2000.

Jahoda/Lazarsfeld/Zeisel 1978: Jahoda, Maria/Lazarsfeld, Paul F./Zeisel, Hans, Die Arbeitslosen von Marienthal, (1933), 2. Auflage, Frankfurt 1978. Dort auch die relevante weiterführende Literatur und Quellenhinweise.

Kluge/Schramm 1986: Kluge, Thomas/Schramm, Ernst, Wassernöte. Umwelt- und Sozialgeschichte des Trinkwassers, Aachen 1986.

Krabbe 1997: Krabbe, Wolfgang: Kommunalpolitik und Industrialisierung: Die Entfaltung der städtischen Leistungsverwaltung im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Stuttgart 1997.

Van Laak 2001: Van Laak, Dirk, Land der Städte, Städtestadt. Literatur über das Phänomen Ruhrgebiet 1911-1961, in: Online-Bibliothek des „Forums Geschichtskultur an Ruhr und Emscher“, November 2001 (http://www.geschichtskultur-ruhr.de/medien/index.html).

Matzerath 1985: Matzerath, Horst, Urbanisierung in Preußen 1815-1914, Stuttgart 1985.

Mumford 1979: Mumford, Lewis, Die Stadt. Geschichte und Ausblick, München 1979.

Niethammer 1979: Niethammer, Lutz, Umständliche Erläuterung der seelischen Störung eines Communalbaumeisters in Preußens größtem Industriedorf oder: die Unfähigkeit zur Stadtentwicklung, Frankfurt/Main 1979.

Reif 1993: Reif, Heinz, Die verspätete Stadt. Industrialisierung, städtischer Raum und Politik in Oberhausen 1846–1929, Text- und Tafelband, Köln/Bonn 1993.

Reulecke 1981: Reulecke, Jürgen, Metropolis Ruhr? In: Die alte Stadt 8 (1981), S. 13-30.

Reulecke 1985: Reulecke, Jürgen, Urbanisierung in Deutschland, Frankfurt 1985.

Reulecke 1990: Reulecke, Jürgen, Das Ruhrgebiet als städtischer Lebensraum, in: Köllmann, Wolfgang u. a. (Hg.), Das Ruhrgebiet im Industriezeitalter. Geschichte und Entwicklung, Band 1, Düsseldorf 1990, S. 67-120.

Sassen 2000: Sassen, Saskia, Cities in a World Economy, Thousand Oaks 2000.

Vonde 1989: Vonde, Detlef,: Revier der großen Dörfer. Industrialisierung und Urbanisierung im Ruhrgebiet, Essen 1989.

Vonde 1997: Vonde, Detlef, „Den Mangel verwalten“. Die Finanzierung von Infrastruktur in der Stadt und im Landkreis Essen um die Jahrhundertwende, in: Wisotzky, Klaus/Zimmermann, Michael (Hg.), Selbstverständlichkeiten, Strom, Wasser, Gas und andere Versorgungseinrichtungen: Die Vernetzung der Stadt um die Jahrhundertwende, Essen 1997, S. 216–230.

Vonde 2000: Vonde, Detlef, Gottesfurcht, Vaterlandsliebe, monarchische Gesinnung. Schulverhältnisse im Kaiserreich, in: Ruhrlandmuseum Essen (Hg), Die Erfindung des Ruhrgebiets Arbeit und Alltag um 1900, Essen 2000, S. 239-256.

Vonde 2009: Vonde, Detlef, Wenn Dörfer Städte werden (wollen), in: Braßel, Frank/Clarke, Michael/Objartel-Bartel, Cornelia (Hg.), „Nichts ist so schön wie…“ Geschichte und Geschichten aus Herne und Wanne-Eickel, 2. Auflage, Essen 2009.

Wehling 2002: Wehling, Hans-Werner, Die industrielle Kulturlandschaft des Ruhrgebiets. Historische Entwicklungsphasen und zukünftige Perspektiven, in: Umwelt Ruhr, Essener Unikate 19, Essen 2002, S. 111-119.

Inszenierungsversuche: Kaiserpassage Wanne, 1904. (Stadtarchiv Herne)

- 1: Sassen 2000; Atlas der schrumpfenden Städte 2006.

- 2: Niethammer 1979.

- 3: Niethammer 1979, S. 16.

- 4: Vonde 1989; dort auch alle Quellenangaben und weiterführende Literatur zum Thema.

- 5: Fritz Lötte 1936: „Die kleinen Städte an der Ruhr und die Dörfer an der Emscher blähen sich zu unförmigen Giganten. Straßen und Häuser wuchsen aus der Erde.“ Zitiert nach Van Laak 2001.

- 6: Brepohl 1958, S.80-82, Brepohl 1957, S.19-22.

- 7: Reulecke 1985, S. 9.

- 8: Vgl. Jahoda/Lazarsfeld/Zeisel 1978, S.32-35 mit einer prägnanten Typologie der „Industriedörfer“; vgl. Vonde 1989, S. 16.

- 9: Aber auch „Reich der Riesenschlote und Hochöfen, Reich des schwarzen Diamanten, Regional-Stadt, Provinz, Metropole, Megalopolis, Motopia, Bandstadt, Stadtschaft, Profitopolis, Stadtlandschaft, multipliziertes Dorf, Vorortstadt, schwarze Metropolis, Werkstatt für Europa, Schwarze Sphinx, ein in Permanenz erklärter Stammtisch, Ruhrstadt, Ruhr-Emscherstadt, massierte Kapitalansammlung, Ruhrrevier, altindustrieller Ballungsraum, Gigant im Westen, Waffenschmiede des Reiches, Kohlenpott, Ruß-Land, Land der Autobahnen, Rauchstadt, Versuchsfeld Europas, Sonderfall der Sozialgeschichte, der schwarze Baal, Industrieland, graues Revier, rußige Werktagswelt, Raubbaulandschaft, Ruhrland, Häuserhaufen, Ruhrgau, Verbundstadt, Regionalstadt, Städteverbund, Ruhr-Lippestadt, Riesenmontanstadt, steingewordene Hoffnungslosigkeit, Kohlenrevier, Schlotenland, Gigant an der Ruhr, Stadt der Städte. Ruhrprovinz, Ein lausiger Pelz von Häusern und Fabriken mit riesigen Mottenflecken dazwischen, eines Bettlers zerlumpter Mantel, Kohlenland, Rheinisch-Westfälisches Industriegebiet, Revierland, Land der tausend Feuer, Land an der Ruhr, Land ohne Grenzen.“ Vgl. Van Laak 2001, S. 19.

- 10: Reulecke 1981, S. 13.

- 11: Matzerath 1985, S. 257-258.

- 12: Reulecke 1985, S. 86.

- 13: Mumford 1979, S. 547.

- 14: Vgl. Vonde 1989, S. 127-141.

- 15: Krabbe 1997; vgl. auch Reulecke 1985, S. 118-131.

- 16: 1901 kam es im Bereich Gelsenkirchen zu einer Typhus-Epidemie mit 3.200 Erkrankten und 350 Todesfällen. Das fragliche Gebiet wurde von Grillos privatem „Wasserwerk für das nördliche Kohlenrevier“ mit zum Teil ungeklärtem Flusswasser aus der Ruhr versorgt. In der Essener Gerichtsverhandlung 1904 wurde die Firma für schuldig befunden, das Trinkwasser lebensgefährlich verunreinigt zu haben. Vgl. Frank/Gandy 2006, S. 79 sowie Kluge/Schramm 1986, S.122-125.

- 17: Vgl. Reif 1993.

- 18: Günter 2000, S. 22 ff.

- 19: Vonde 2000.

- 20: Wanner Zeitung Nr. 175, 1912.

- 21: Vonde 2009, S. 66-67.

- 22: Und dieses Unterfangen konnte seltsame Blüten treiben, wie das Beispiel des Borbecker „Communalbaumeisters“ Voßkühler zeigt. Der hatte 1893 für sein aufstrebendes Industriedorf eine Straße geplant: „Noch als Feldweg erhielt sie den Namen Kaiserallee, war hier doch eine “Prunkstraße“ mit vielfachen Baumreihen und 6m tiefen Vorgärten vorgesehen. Die Planungsunterlagen des Konsortiums lassen die beiden Opponenten erkennen, an denen sich Voßkühlers letzter Versuch brach, eine städtebauliche Kontur in das verwinkelte Dorf und seine Streusiedlungen zu bringen. Auf der Karte, mit der die Anlage der Kaiserallee beantragt wurde, finden sich an der Stelle, wo ihre Trasse den Garten der Dienstvilla des Bürgermeisters kürzte, erregte Durchstreichungen mit Blaustift und daneben von dessen Hand: „kommt derzeit überhaupt nicht in Frage.“ Um sicher zu gehen, erteilte er auch in diesem Fall alsbald eine Genehmigung, mitten in die Verlängerung des Straßendurchbruchs zur Ortsmitte hin ein Haus bauen. Damit war die Kaiserallee eine Sackgasse und wurde bald zur Fürstenstraße degradiert, später sogar nach dem angesehensten Dorfpastor erneut umbenannt“, Niethammer 1979, S. 34.

- 23: Vonde 1997, S. 223.

- 24: Croon 1960; Croon 1955.

- 25: Niethammer 1979, S. 26.

- 26: Vonde 1989, S. 146-147.

- 27: Vgl. dazu die umfangreichen Aktenbestände im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin, vor allem Geheimes Zivilkabinett, Rep.2.2.1, Inneres Städte und Ministerium des Innern, Rep. 77.

- 28: Reulecke 1990, S. 85-86; Vonde 1989, S.166-176.

- 29: So bezeichnete etwa 1908 der Landrat des Kreises Dinslaken, Wülfing, das aufstrebende Industriedorf Hamborn mit seinerzeit über 100.000 Einwohnern als „ungesund vergrößerte Gemeinde“, die dringend unter Kreisaufsicht verbleiben solle, da insbesondere Bürgermeister Schrecker „bei aller Anerkennung seiner Rührigkeit und seiner persönlichen Tüchtigkeit infolge seiner mangelhaften Vorbildung ebenfalls besser noch einige Jahre unter örtlicher Aufsicht“ bleiben solle. Und zwei Jahre später denunzierte er Schrecker noch immer als dilettantischen Dorfbürokraten mit einer „an Schlappheit grenzenden Gutmütigkeit“, den Gemeinderat als dessen willfähriges Werkzeug und die Industrie als Vertreter von gemeindefernen Sonderinteressen. Vor allem aber sei Hamborn „der gegebene Mittelpunkt und Ausgangsort für alle Arbeiterbewegung an der unteren Ruhr.“ Dieser Umstand verlange nach einer straffen Polizeiaufsicht, da sich jeder Aufstand von hier aus zum Flächenbrand entwickeln könne. Der Landrat hatte offensichtlich ein sicheres Gespür für wirksame Argumente in obrigkeitsstaatlicher Perspektive, Vonde 1989, S. 95.

- 30: Vonde 1989, S. 174.

- 31: Vgl. Kommunale Praxis. Wochenschrift für Kommunalpolitik und Gemeindesozialismus. 8. Jahrgang 1908, Heft 1: „Die staatliche Polizei im Ruhrgebiet“.

- 32: Zitiert bei Niethammer 1979, S. 86.

- 33: Brüggemeier 1983.

- 34: „Was die von der Unfähigkeit zur Planung Betroffenen litten blieb weitgehend stumm. Ihre Erfahrungen hat die Zeit verwischt, ihre Lebensläufe sind nur noch in der Strichliste einer Volkszählung zu greifen.“ (Lutz Niethammer, 1979, S. 70).

- 35: Wehling 2002.

- 36: Niethammer 1979, S. 9.

- 37: „Jede Vision braucht jemanden, der an sie glaubt,“ hieß es im Kontext des medialen Wirbels um die „RUHR.2010“, jenes großangelegten Versuches der „Kulturhauptstadt Ruhrgebiet“, gleichsam im Nachgang die alte Beschwörungsformel von der „Metropole Ruhr“ für den weiteren Strukturwandel zu reaktivieren. Ob es wirklich gelungen ist, die Realität urbaner Metropolen nicht bloß zu imitieren und die Region nur kurzfristig mit Kultur zu möblieren, sondern einen nachhaltigen Ausbau kultureller und sozialer Infrastruktur einzuleiten und dabei diesmal die gesamte Bevölkerung mit zu nehmen, wird noch nachzuweisen sein.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Vonde, Detlef, Von „unförmigen Giganten“ und „barbarischen Steinhaufen“ - Industriedörfer und die „Unfähigkeit zur Stadtentwicklung“ im Ruhrgebiet, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/von-unfoermigen-giganten-und-barbarischen-steinhaufen---industriedoerfer-und-die-unfaehigkeit-zur-stadtentwicklung-im-ruhrgebiet/DE-2086/lido/57d12eecdcfe43.34909795 (abgerufen am 27.04.2024)