Zu den Kapiteln

1. Die Anfänge von Lonnig

Wer durch das Dorf Lonnig auf dem Maifeld fährt, das heute zur Stadt Polch gehört, dessen Blick fällt unwillkürlich auf die Kirche, denn ein Kirchengebäude von dieser Größe und baulichen Qualität erwartet man in einem Dorf mit etwa 1.200 Einwohnern nicht ohne Weiteres.

An dieser Stelle entstand um 1142 ein nicht erhaltener Zentralbau (äußerer Durchmesser der Rotunde: circa 23 Meter), zu dem im Westen ein längsrechteckiger, zweistöckiger Vorbau gehörte. Östlich des Zentralbaus wurde in den beiden ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts eine heute noch vorhandene Choranlage errichtet, begleitet von einem Nordturm mit fünf Geschossen und einem Südturm, von dem nur das Erdgeschoss gebaut worden ist. Dem zuständigen Erzbischof in Trier wurde berichtet, beim Singen im Chor sei man häufiger Regen und Schnee ausgesetzt. Dieser stauferzeitliche Bau ist nie vollendet worden – über Jahrhunderte haben die Gottesdienste in einer Art Provisorium stattgefunden. In den 1830er Jahren restaurierte und erweiterte der Koblenzer Architekt Johann Claudius von Lassaulx diese Kirche, die 1961 noch einmal verlängert wurde. Dieser bedeutende Bau gehörte zu einem von den 1140er Jahren bis 1326 am Ort bestehenden Stift von Augustiner-Chorherren, einer Gemeinschaft von Kanonikern, die nach der Regel des heiligen Augustinus (354-430) lebten. Die Geschichte dieses Stifts soll hier kurz dargestellt werden.

Um 1120 wurde in Lonnig, gelegen in der Pfarrei Kobern, auf Initiative des Trierer Ministerialen Werner eine Kapelle errichtet, an der sich bald eine religiöse Gemeinschaft aus Männern und Frauen bildete. Leiter war ein Mann namens Lutold. Vermutungen, er sei mit dem Eremiten Liutolf identisch, bei dem sich Norbert von Xanten, später Gründer des Prämonstratenserordens und Erzbischof von Magdeburg, um 1115 einige Zeit aufhielt, werden sich kaum letztlich klären lassen.

Nach dem Tod Lutolds übertrug der Gründer Werner die Kapelle (wohl zwischen 1119 und 1123) dem Propst des Augustiner-Chorherrenstiftes Springiersbach. Weil Werner ein Ministeriale, also unfreien Standes war, konnte er diese Übertragung nur mit Zustimmung seines Herrn, des Erzbischofs, vornehmen; diese ist daher anzunehmen.

Damit geriet die Zelle zu Lonnig in das Konfliktfeld zwischen dem Erzbischof, der als Inhaber des Erzstiftes Trier auch Landesherr eines weltlichen Territoriums war, und dem rheinischen Pfalzgrafen. Diesem gehörten neben einem großen Bezirk um Kröv, in dem Springiersbach lag, auch Positionen auf dem Maifeld (die daher Pellenz heißen), die Burgen Cochem und Treis sowie das moselabwärts gelegene Alken; er war zudem Obervogt des Erzstiftes. Seine Ministerialen hatten das Stift Springiersbach gegründet. Sowohl der Erzbischof als auch der Pfalzgraf waren bemüht, ihre Besitzungen und Rechte auf Kosten des jeweils andern zu erweitern und abzusichern. Mittel in dieser Auseinandersetzung waren auch Gründung und Förderung geistlicher Institutionen.

1128 bestätigte Papst Honorius II. (Pontifikat 1124-1130) dem Stift Springiersbach den Besitz der Zelle im Dorf Lonnig (Lunnecho); dies ist die erste urkundliche Erwähnung von Lonnig. Die Leitung der Zelle war kurz zuvor einem Mann namens Borno übertragen worden, der vorher Abt in Klosterrath / Rolduc (Kerkrade, Niederlande) gewesen war, dieses Kloster aber nach Ausbruch von Streitigkeiten verlassen hatte und nach Springiersbach gegangen war; er kehrte 1134 nach Klosterrath zurück.

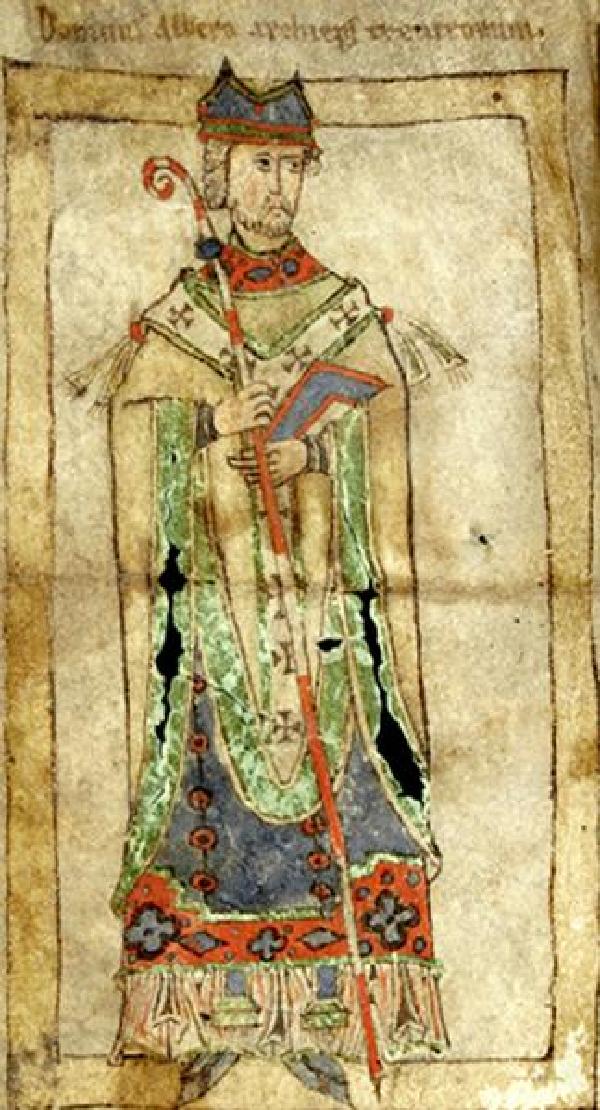

2. Die Erhebung zur Abtei

1136 regelte Albero von Montreuil, Erzbischof von Trier, die rechtliche Stellung der Zelle Lonnig neu. Er erhob sie in den Rang einer Abtei, das heißt einer selbständigen geistlichen Institution. Die dortigen Kanoniker sollten künftig ihren Abt frei wählen. Gab es im eigenen Haus keinen geeigneten Kandidaten, konnte der auch aus einem anderen Konvent der Augustiner-Chorherren kommen. In jedem Fall bedurfte der neue Leiter der Zustimmung des Erzbischofs.

Bisher hatte der Abt von Springiersbach Aufsichtsrechte über die Zelle Lonnig wahrgenommen. Auch wenn der Erzbischof ausdrücklich feststellte, dass Lonnig weiter zur Springiersbacher Klosterfamilie gehören solle, schwächte er doch durch die Erhebung Lonnigs zur Abtei erheblich den bis dahin bestehenden Einfluss des Springiersbacher Abtes - und somit auch den des Pfalzgrafen. Die Vogtei über Lonnig, das heißt die Ausübung der weltlichen Gerichtsbarkeit, behielt sich der Erzbischof 1136 ebenfalls vor; sie wurde von einem Beauftragten wahrgenommen.

Zur weiteren Absicherung erhielten die Kanoniker von Lonnig im April 1137 in Viterbo von Papst Innocenz II. (Pontifikat 1130-1143) eine Bestätigungsurkunde. Deren Wortlaut orientierte sich an dem, was in den vorangegangenen Jahrzehnten für Stifte der Augustiner-Chorherren üblich geworden war: dem Propst und seinen Nachfolgern wurde das Recht zur Anleitung und Mahnung der Kanoniker eingeräumt. Niemand, der im Stift Profess geleistet hatte, durfte es ohne Zustimmung des Propstes und der Mitbrüder verlassen. Eine Aufnahme dieser Männer in anderen geistlichen Institutionen wurde ausgeschlossen. Nach dem Tod des Leiters sollte der Nachfolger durch die Wahl der Kanoniker mit Rat frommer Männer aus anderen (Augustiner-Chorherren-) Stiften gewählt werden. Schließlich wurden dem Stift Lonnig die (nicht aufgezählten) Besitzungen bestätigt.

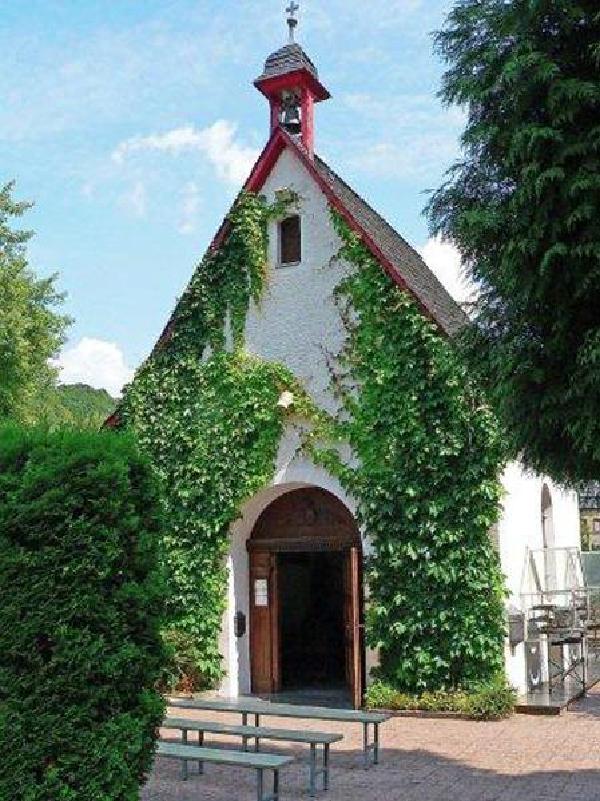

Seitenansicht der katholischen Pfarrkirche in Lonnig. (Ortsgemeinde Lonnig)

Auf diese Weise wurden die 1136 vom Erzbischof geschaffenen Strukturen in aller Form festgeschrieben. In der 1139 vom Papst für das Stift Springiersbach ausgestellten Urkunde wird – anders als in den früheren Urkunden – die Tochtergründung Lonnig nicht mehr erwähnt. Dafür, dass die Initiative dazu nicht vom Stift Lonnig, sondern vom Erzbischof ausgegangen war, spricht die Tatsache, dass der Leiter Folmar sich auch 1137 noch als Propst bezeichnete, also nicht die 1136 vom Erzbischof eingeräumte Möglichkeit wahrnahm, den Titel eines Abtes zu führen. Wenige Jahre später trieb der Erzbischof die Entwicklung weiter voran. In einer am 22.10.1142 ausgestellten Urkunde referierte er zunächst die Geschichte des Stifts seit der Gründung durch den Ministerialen Werner, die Übergabe an Lutold und danach an den Abt von Springiersbach. Der aber habe auf den Rat frommer Männer hin die Zelle Lonnig dem heiligen Petrus - das heißt der Trierer Kirche - übertragen. Dann hätten die dortigen Brüder mit Rat des Erzbischofs einen Abt gewählt und dem Erzbischof vorgestellt. Anschließend wiederholte der Erzbischof die Regelungen, die er 1136 getroffen hatte, insbesondere die Vogt- und Zehntfreiheit des Stifts.

Dadurch, dass Papst Eugen III. (Pontifikat 1145-1153) im Jahr 1145 festschrieb, dass nur noch die durch Pröpste, nicht aber die durch Äbte geleiteten Stifte zum Generalkapitel in Springiersbach zu erscheinen hätten, wurde diese Entwicklung abgeschlossen. Springiersbach und Lonnig standen gleichberechtigt nebeneinander. Der Erzbischof hatte das Stift auf dem Maifeld erfolgreich weiter gefördert und so dem Einfluss des Abtes von Springiersbach - und dem hinter diesem stehenden Pfalzgrafen - entzogen.

3. Die Trennung von Frauen- und Männerkonvent

In den ersten Jahren hatten in Lonnig fromme Frauen und Männer gemeinsam gelebt. Der in Springiersbach bestehende Frauenkonvent war 1127/1128 vom dortigen Abt nach Andernach verlegt worden. Am 24.10.1143 bekundete Erzbischof Albero, er habe auf Bitten des Lonniger Abtes Folmar - der hier erstmals mit diesem Titel bezeichnet wird - den dortigen Frauenkonvent nach Schönstatt bei Vallendar verlegt. Begründet wurde dies durch für Frauen unerträglichen und schädlichen Lebensbedingungen in Lonnig. Der Erzbischof gewährte der neuen Gründung die gleichen Privilegien wie Lonnig (Vogt- und Zehntfreiheit), er übertrug ihr auch die Besitzungen in Adenroth (heute Gemeinde Breitenau) und Vallendar; aus späteren Urkunden geht hervor, dass Schönstatt auch in Lonnig begütert blieb. Der Abt von Lonnig blieb weiterhin der geistliche Vorgesetzte der Nonnen in Schönstatt.

4. Die Verlegung nach Mayen 1326/1327

Am 13.2.1147 bestätigte Papst Eugen III. dem Abt und der Kirche St. Marien zu Lonnig die von seinem Vorgänger gewährten Privilegien und nahm das Stift in seinen besonderen Schutz. In dieser Urkunde werden auch die Besitzungen genannt. Demnach besaß das Stift Lonnig einen Hof in Mendig, ein Gut mit Kapelle und Zubehör in Minkelfeld (heute Gemeinde Kerben) sowie die vom Erzbischof geschenkten Besitzungen in Vallendar und Adenroth, die aber zur Ausstattung von Schönstatt gedient hatten. Besitz am Ort selbst wird man hinzuzurechnen haben. Damit war die Gründungsphase abgeschlossen.

Aus der Folgezeit sind nur wenige Urkunden erhalten geblieben; die zeitlichen Abstände sind groß. Die rechtlichen Verhältnisse waren ja geklärt, die Ausstattung mit Gütern und Rechten entsprach der Größe des Konvents (1229: sechs „Herren“). Streitigkeiten mit Nachbarn - etwa dem Pfalzgrafen, der sich mehr und mehr aus der Region zurückzog - scheint es nicht mehr gegeben zu haben.

Zu Beginn des 13. Jahrhunderts kam es zu Streitigkeiten um Zehntrechte in Lonnig. Das Stift berief sich auf die durch die Päpste und Erzbischof Albero ausgestellten Urkunden. Erzbischof Johann (Episkopat 1190-1212) zwang den Adligen, der die Ansprüche erhoben hatte, 1209 zum Verzicht; 1210 stimmte Agnes von Malberg (gestorben 1237) als Lehnsherrin diesem Verzicht zu.

In den folgenden Jahrzehnten geriet das Stift in eine schwere Krise. Vermutlich hat man sich beim Neubau der Kirche finanziell übernommen. Mehrfach hat Erzbischof Dietrich von Wied (Episkopat 1212-1242) zugunsten des Stifts eingegriffen, um dessen wirtschaftliche Situation zu verbessern. Wohl aus den ersten Regierungsjahren des Erzbischofs stammt eine undatierte Urkunde, die die Verhältnisse in Lonnig schildert: wegen der vielen Kriege, die den Weg - die Straße von Koblenz nach Trier, die damals noch nicht am Moselufer verlief - gefährlich machten, und wegen der Armut des Stifts sei die Kirche noch nicht vollendet. Beim Singen im Chor sei man häufig Regen oder Schnee ausgesetzt, die unvollendeten Wände drohten ruinös zu werden. Der Erzbischof, der sich persönlich von den Zuständen überzeugt hatte, nahm das Stift in seinen Schutz und gewährte für Schenkungen einen Ablass von 30 Tagen. Aus den so erzielten Einnahmen und den Erlösen der nunmehr einsetzenden Verkäufe war wohl eine Beseitigung der Mängel möglich; die Kirche blieb aber ein Fragment.

Die Urkunden der Folgezeit legen nahe, dass es innerhalb des Stifts zu Parteiungen gekommen ist. Eine Gruppe - mit dem Prior - versuchte eine Sanierung durch Verkäufe, eine andere - zu der der Abt gehörte -, dem durch eine im November 1234 bei Papst Gregor IX. (Pontifikat 1227-1241) beschaffte Urkunde gegenzusteuern. 1235 berichtete der Abt dem Papst, einige Angehörige des Stifts seien gegeneinander handgreiflich geworden, andere hätten – gegen die Ordensregel – Privateigentum behalten und dem Abt gegenüber nicht den geforderten Gehorsam bewiesen. Wieder andere hätten sich durch Simonie Kanonikate im Stift verschafft. Der Papst beauftragte den Erzbischof von Trier und den Abt von Lonnig, diese Missstände abzustellen. 1237 wird letztmals ein Abt (ohne Namensnennung) erwähnt. Weil die Anzahl der Kanoniker sich vermutlich verringert hatte, schien dieses Amt wohl nicht mehr sinnvoll. Deutlich wird so das Bild einer tiefen Krise, zu dem auch die sich fortsetzenden Verkäufe passen.

Zu Beginn des 14. Jahrhunderts mussten erneut Streitigkeiten innerhalb des Stifts geschlichtet werden. Künftig sollte der Prior jährlich am Veitstag (15. Juni) über Einnahmen und Ausgaben an Getreide und Wein Rechnung legen. Schlüssel für den Kasten, in dem das Siegel aufbewahrt wurde, sollten künftig der Prior, ein als Schlüsselherr (claviger) bezeichneter Kanoniker und der Senior, also das älteste Mitglied des Stifts, besitzen. Sie konnten nur gemeinsam das Siegel herausnehmen, also im Namen des Stifts Urkunden besiegeln und es so nach außen vertreten. Kein Mitglied des Konvents sollte über Mobilien und Immobilien des Stifts verfügen, sofern die ihm nicht ausdrücklich überlassen worden waren. Dieser Schiedsspruch wurde in einer Kapitelversammlung von allen Beteiligten angenommen.

Selbst wenn so die inneren Streitigkeiten beigelegt worden sind - die wirtschaftliche Situation des Stiftes war und blieb kritisch. Begründet war dies – wenigstens aus Sicht des Stiftes – durch die geographische Lage weit entfernt von Wald, aus dem das lebensnotwendige Bau- und Brennholz daher nur unter großen Kosten beschafft werden konnte. Die auf den Feldern des Klosters wachsenden Früchte wurden vielfach von denen geplündert, die auf der stark befahrenen Straße vorbeizogen „und den Namen Gottes nicht fürchten“.

Diese prekäre Lage des Stifts hat wohl den Erzbischof Balduin von Luxemburg, der eine systematische Politik zur Förderung seiner Städte betrieb, dazu bewogen, das Stift Lonnig mit Urkunde vom 1.12.1326 an die Pfarrkirche von Mayen zu verlegen. Diese hatte bis dahin dem Stift St. Florin zu Koblenz gehört, das angemessen entschädigt wurde. Im Mai 1327 erwarben Prior und Konvent der Regularkanoniker der St. Marienkirche von Lonnig innerhalb der Mauern von Mayen (wie man sich jetzt gemäß der vom Erzbischof getroffenen Regelung nannte) tauschweise Grundstücke in Mayen, die den aktuellen Erfordernissen entsprachen und den Neubau der bis heute stehenden Pfarrkirche St. Clemens zuließen. Dort ist das Stift bis zur Säkularisation ansässig geblieben. Die Benennung nach Lonnig hat man bald aufgegeben.

Im Dorf Lonnig selbst erinnern daher nur noch die älteren, aus dem Mittelalter stammenden Teile der jetzt dem Apostel Jakobus geweihten Kirche an die Zeit, in der dort ein Augustiner-Chorherrenstift ansässig war.

5. Liste der urkundlich belegten Äbte, Prioren und Kanoniker

Borno: Prior 1127/1128-1134.

Folmar: 1137 Propst, wohl 1142 zum Abt gewählt, 1143 und 1148 als solcher erwähnt.

Wichmann: 1180 Abt; mit ihm werden der Prior Arnold sowie die Priesterkanoniker Lambert und Friedrich genannt.

Johann: 1218, 1219 und 1220 als Abt belegt; mit ihm wird 1218 der Prior Zacharias genannt.

Hermann, Heinrich, Peter, Engelbert, Giselbert und Konrad werden 1229 als Herren - das heißt Kanoniker - zu Lonnig genannt.

Ohne Namensnennung wird 1235 und 1237 ein Abt erwähnt.

Ein namentlich nicht genannter Prior wurde 1256 von einem socius Engelbert begleitet, der wohl mit dem 1229 genannten Kanoniker identisch ist.

Ein Prior mit der Initiale H. kommt 1277 vor, er ist wohl mit dem 1292 als verstorben bezeichneten Prior Hermann identisch.

Engelbert war 1293 Prior. Wenn er mit dem gleichnamigen, 1229 und 1256 belegten Kanoniker identisch ist, hätte er ein hohes Lebensalter erreicht.

Conrad: 1300 Prior. Ein Streit zwischen dem Prior C. (Conrad?) und dem Konvent wurde durch die Kanoniker Arnold und Friedrich beigelegt.

Heinrich: Kanoniker, 1307.

Friedrich: Prior, 1321.

Heinrich: 1327 Prior des Stiftes Lonnig zu Mayen. Er hatte das Amt möglicherweise schon bei der Verlegung inne.

6. Besitzungen des Stifts Lonnig

An den folgenden Orten besaß das Stift Lonnig Güter und Rechte. Ein wesentlicher Teil stammt wohl aus der Gründungszeit. Auch aus den folgenden Jahrhunderten sind Schenkungen an das Stift belegt. Es handelte sich um bebaute und unbebaute Grundstücke, die meist an Dritte verliehen waren, die dafür Abgaben in Geld und Naturalien (Getreide, Wein) zu leisten hatten.

Adenroth (Westerwaldkreis): eine dortige Schenkung an das Stift Lonnig wurde 1147 vom Papst bestätigt. Damit war 1143 das aus Lonnig nach Schönstatt verlegte Nonnenkloster ausgestattet worden; dieser Besitz wird daher in der Folgezeit nicht mehr erwähnt.

Gondorf (Kreis Mayen-Koblenz): hier besaß das Stift einen Hof, aus dem eine Abgabe an den Ortsherrn fällig war (1351).

Güls (Stadt Koblenz): aus Urkunden der Jahre 1318 und 1321 geht hervor, dass der örtliche Schultheiß des Klosters Siegburg und seine Schwester dortige Güter an das Stift Lonnig geschenkt hatten. Abt und Konvent zu Siegburg erteilten dazu ihre Zustimmung.

Karden (Kreis Cochem-Zell): 1236 waren dem Stift Lonnig Weingärten zu Karden geschenkt worden, die 1277 gegen einen Zins auf dessen Lebenszeit an einen Vikar des Stifts Karden verliehen wurden. Im 14. Jahrhundert war das Stift im Besitz eines Hofes zu Karden, zu dem auch eine Kelter gehörte (diese lohnte sich nur für einen größeren Besitz). Mit dem Hof waren umfangreiche Rechte und Pflichten verbunden, unter anderem ein Holzrecht im Treiser Wald.

Kerben (Kreis Mayen-Koblenz): wegen seiner dortigen Güter hatte das Stift Lonnig einen Beauftragten zu den jährlichen Gerichtstagen zu entsenden. Von dieser Verpflichtung wurde es vor 1248 befreit.

Kobern (Kreis Mayen-Koblenz): Wiesen in der Gemarkung Kobern waren 1344 im Besitz des Stiftes Lonnig.

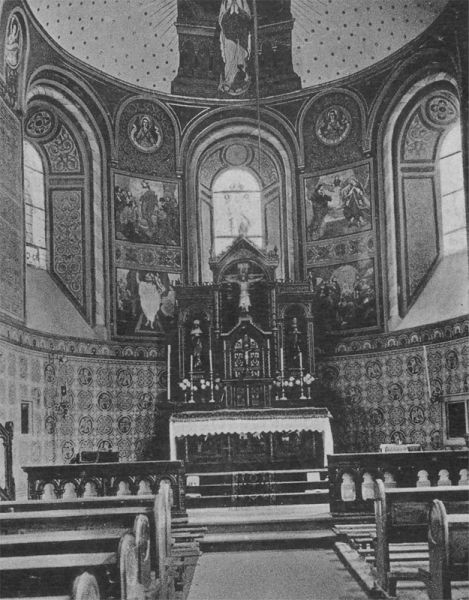

Innenansicht der Pfarrkirche. (Ortsgemeinde Lonnig)

Koblenz: 1292 schenkten zwei Beginen dem Stift Lonnig ein Haus in der Weißergasse. Dafür war ein Jahrtag für die Schenkerinnen und weitere Verwandte zu halten.

Küttig (Kreis Mayen-Koblenz): eine Korngülte von vier Maltern aus Gütern zu Küttig hat das Stift Lonnig im Jahr 1322 erworben.

Leutesdorf (Kreis Neuwied): gegenüber von Andernach (also wohl in Leutesdorf) stand dem Stift Lonnig eine Abgabe aus einem Weingarten zu (nicht aber der Weingarten selbst). Diese ging 1308 an das Zisterzienserkloster Marienstatt im Westerwald über.

Lonnig: hier besaß das Stift seit seiner Gründung einen Hof, dessen Zubehör nach und nach vermehrt wurde. Zinse, die der Herr von Kobern aus bestimmten Häusern und Grundstücken am Ort forderte, wurden 1301 abgelöst.

Minkelfeld (Kreis Mayen-Koblenz): ein Gut mit zugehöriger Kapelle nennt die päpstliche Besitzbestätigung von 1147. Rechte, die der Graf von Virneburg daran hatte, schenkte er 1219 dem Stift für sein Seelenheil. Zwölf Morgen Land, die das Stift einem Kanoniker von St. Kastor zu Koblenz verkauft hatte, schenkte dieser später dem Stift zur Abhaltung einer Memorie (Jahrtag mit Gebeten für den Verstorbenen).

Obermendig (Kreis Mayen-Koblenz): ein Hof mit Zubehör wird in der päpstlichen Besitzbestätigung von 1147 erwähnt.

Pellenz, Wüstung bei Treis (Kreis Cochem-Zell): Zinse aus Grundstücken, die an Dritte verliehen waren, werden 1277 erwähnt. Das 1329 belegte Holzrecht im Treiser Wald ist durch die Rechte in Pellenz zu erklären. Dieser Besitz ist wohl stets als Zubehör des Hofes in Karden angesehen worden.

Platten (Kreis Bernkastel-Wittlich): Äcker, Weingärten und Wiesen zu Platten wurden 1229 vom Stift Lonnig an das Kloster St. Thomas an der Kyll verkauft.

Pommern (Kreis Cochem-Zell): hier besaß das Stift Lonnig einen Hof, der 1237 in Händen eines Gläubigers war, der in diesem Jahr abgefunden wurde. Aus dem Hof wurden vermutlich Weingärten bearbeitet, die Eigentum des Klosters St. Trond (im heutigen Belgien) waren. Daraus schuldete das Stift Lonnig im Jahr 1263 diesem Kloster einen Weinzins.

Rheinbachweiler, Stadt Rheinbach (Rhein-Sieg-Kreis): ein Hof in Weiler ist 1219 als Besitz des Stifts Lonnig belegt; dabei könnte es sich auch um den Weilerhof (siehe dort) handeln. 1247 tauschte das Stift Lonnig Grundstücke zu (Rheinbach-) Weiler mit dem am Ort ebenfalls begüterten Zisterzienserkloster Himmerod. 1256 wurde der Lonniger Hof durch einen Trierer Domherrn erworben, der ihn für sein Seelenheil an das Kloster Himmerod schenkte.

Vallendar (Kreis Mayen-Koblenz): nach Schönstatt bei Vallendar wurde 1143 das Nonnenkloster aus Lonnig verlegt. Der Ort wird noch in der päpstlichen Besitzbestätigung für Lonnig aus dem Jahr 1147 genannt. 1210 erhielt das Stift Lonnig dort erneut eine Schenkung; dieser Weingarten und ein angrenzendes Grundstück wurden später nicht mehr erwähnt, sie dürften – eventuell im Tausch – an das benachbarte Kloster Schönstatt abgegeben worden sein.

Weilerhof bei Pyrmont (Kreis Cochem-Zell): dieser Hof war später im Besitz des Stifts Mayen. Aus einem Hof Weiler standen 1219 dem Stift Lonnig Abgaben zu. Möglicherweise handelt es sich um den Weilerhof (in Frage kommt auch Rheinbachweiler).

Winningen (Kreis Mayen-Koblenz): ein Haus mit Hofreite, zuvor in Händen des Aachener Marienstifts, von diesem auch weiterhin beansprucht und 1180 zurückgegeben.

Quellen

Das Archiv des Stiftes Lonnig ist Teil des Archivs des Stiftes Mayen im Landeshauptarchiv Koblenz (Best. 140). Signaturen und Kurzregesten der Urkunden finden sich auf der Internetseite des Landeshauptarchivs.

Heinrich Beyer / Leopold Eltester / Adam Goerz, Urkundenbuch zur Geschichte der mittelrheinischen Territorien, 3 Bände, Coblenz 1860-1874.

Adam Goerz, Mittelrheinische Regesten, 4 Bände, Coblenz 1876-1886.

Literatur

Lonnig auf dem Maifeld. Geschichte und Gegenwart, Lonnig 1994.

Peters, Wolfgang, Kanonikerreform in der Eifel – Springiersbach, in: Mötsch, Johannes/Schoebel, Martin (Hg.), Eiflia Sacra. Studien zu einer Klosterlandschaft 1. Auflage Mainz 1994, S. 203-220; 2. Auflage Mainz 1999, S. 205-220.

Mötsch, Johannes, Das Augustiner-Chorherrenstift St. Marien zu Lonnig, in: Mötsch, Johannes/Schoebel, Martin (Hg.), Eiflia Sacra. Studien zu einer Klosterlandschaft, 1. Auflage Mainz 1994, S. 221-239, 2. Auflage Mainz 1999, S. 221-237 [beide Fassungen mit Belegen].

Pauly, Ferdinand, Springiersbach. Geschichte des Kanonikerstifts und seiner Tochtergründungen im Erzbistum Trier von den Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, Trier 1962.

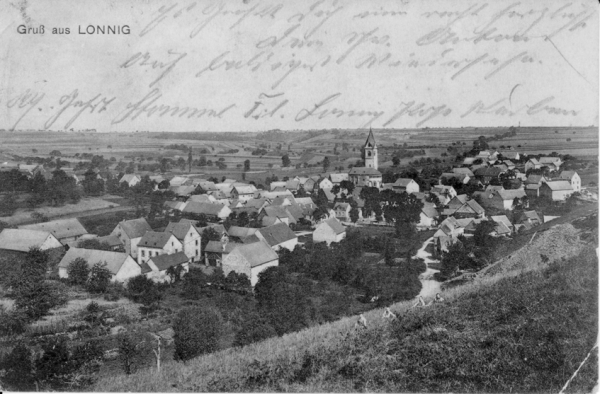

Aussicht auf Lonnig auf einer Ansichtskarte. (Ortsgemeinde Lonnig)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Mötsch, Johannes, Das Augustiner-Chorherrenstift St. Marien zu Lonnig, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/das-augustiner-chorherrenstift-st.-marien-zu-lonnig/DE-2086/lido/603e019f03a3c3.35589541 (abgerufen am 26.04.2024)