Zu den Kapiteln

1. Einleitung

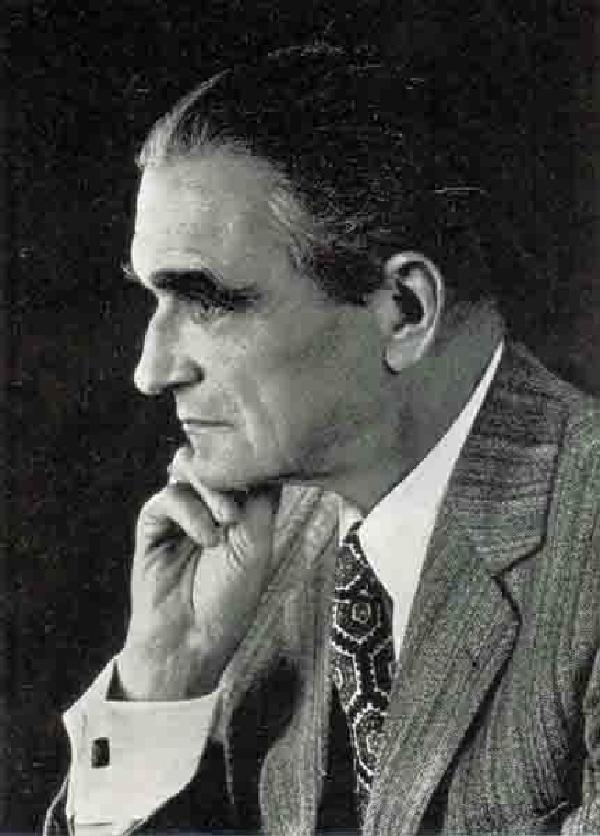

Für die einen war er der „Kronjurist des III. Reiches“[1] und ein „Zuhälter der Gewalt“[2], für die anderen ein moderner „Klassiker des politischen Denkens“[3]. Leben und Werk des Staats- und Völkerrechtlers Carl Schmitt (1888-1985) polarisieren bis heute und ein Ende ist nicht abzusehen. Seine Beraterrolle bei der Demontage der parlamentarischen Demokratie im Präsidialsystem der späten Weimarer Republik, sein nationalsozialistisches Engagement, der Illiberalismus seiner Werke und der tief sitzende antisemitische Affekt liegen dank der nicht mehr zu überschauenden Forschung und der Edition zahlreicher Schmittscher Selbstzeugnisse in erschreckender Weise offen zu Tage. Und doch darf der aus dem kleinen westfälischen Plettenberg stammende Jurist heute als einer der meistgelesenen und einflussreichsten politischen Denker des letzten Jahrhunderts gelten.

In Faszination und Abscheu liegen Fokus und Fluchtpunkt der Beschäftigung mit Carl Schmitt allzu oft auf dem „trahison de clerc“ (Julien Benda), dem Verrat des Intellektuellen an den Schlüsselwerten seiner geistigen Existenz zugunsten einer menschenverachtenden Diktatur und ihrem Wahn, von dem sich Schmitt nie mehr erholte.[4] Sein Engagement für den Nationalsozialismus war genauso wie seine Enttäuschung über diesen gewiss kein Zufall, vor diesem viel vielbeachteten Fall des Staatslehrers, im doppelten Wortsinne, lag jedoch der überschattete Aufstieg eines jungen Rechtsgelehrten: Der Beginn der 1920er Jahre brachte dem Dozenten der existenzgefährdeten Münchner Handelshochschule den ersten Ruf auf einen Lehrstuhl in Greifswald (1921/1922) und nur kurze Zeit später den Wechsel an eine der renommiertesten Universitäten der noch jungen Republik nach Bonn.

Trotz eines grundlegenden Frühwerks, in dem er das positivistische Rechtsverständnis verwarf, Individualismus und Mentalität des deutschen Bürgertums als „Politische Romantik“ (1919) kritisierte und „Die Diktatur“ (1921) in Rechts- wie Geistesgeschichte ausleuchtete, wird Schmitt erst im Rheinland, wie es sein Biograph Reinhard Mehring hervorgehoben hat, „als Jurist mit seinen Überzeugungen greifbar.“ Erst am Rhein „wird er der politische Autor, als den man ihn heute kennt.“[5] Sicherlich wurde seine Positionierung durch einen Lehrstuhl an einer großen und bedeutenden Universität wie Bonn erleichtert, doch es war - wie oftmals hingewiesen - die dramatische Krisenlage der um ihre Existenz ringenden Weimarer Republik sowie die Situation des Rheinlandes nach dem verlorenen Weltkrieg, die den jungen Bonner Professor zu seinen ersten Interventionen motivierte.[6] Wie positionierte sich der aufstrebende Staatslehrer in seiner Zunft und welche Bonner oder auch allgemein rheinischen Bezüge seines Werkes sind erkennbar? Diese durchaus ambivalente Beziehungsgeschichte soll im Folgenden skizziert werden.

2. Der Wechsel nach Bonn: Eine Juristische Fakultät zwischen Kontinuität und Wandel

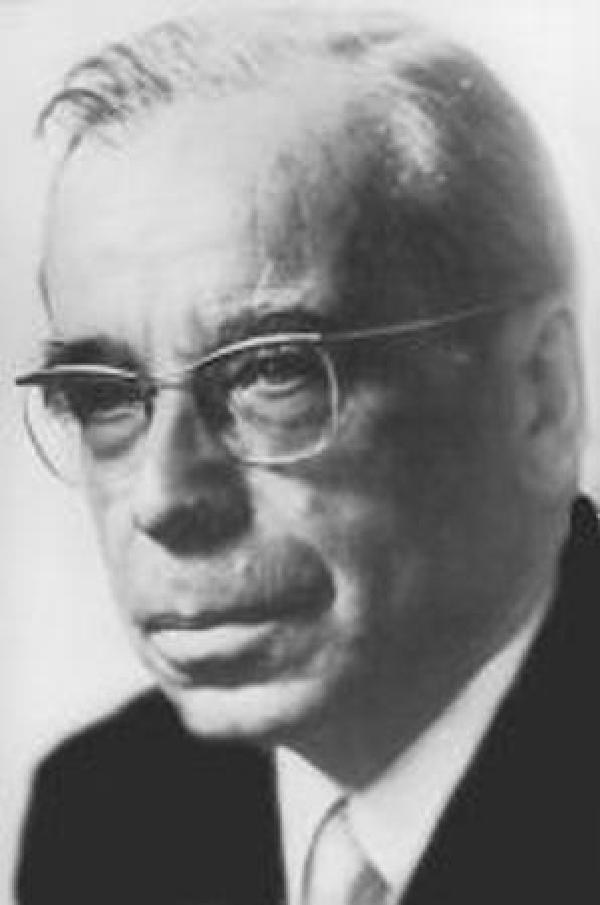

Schmitts Wechsel aus seinem nur einsemestrigen „Greifswalder Intermezzo“[7] nach Bonn vollzog sich äußerst rasch: Mit Erlass des preußischen Kultusministers vom 25.3.1922 wurde er an die rheinische Alma Mater versetzt. Die Juristische Fakultät erfuhr erst am 30. März von seinem Amtsantritt zum 1. April.[8] Schon früh war Schmitts Name für den freiwerdenden Lehrstuhl des nach Berlin wechselnden Staats- und Kirchenrechtlers Rudolf Smend (1882-1975) im Gespräch gewesen und es ist Smend sowie seinem Kollegen, dem Völkerrechtler Erich Kaufmann (1880-1972) zu verdanken, dass sich Schmitt trotz Bedenken der Fakultät gegen die anderen in Betracht kommenden Gelehrten durchsetzen konnte.[9] Der Wechsel stellte einen erheblichen Karrieresprung für Schmitt dar: Von der kleinsten preußischen Universität wechselte er zur zweitgrößten, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zur zweiten preußischen Endstationsuniversität für Professorenlaufbahnen nach Berlin entwickelt hatte.[10]

Die als Bollwerk des protestantischen Preußens im katholischen Rheinland gegründete Universität Bonn hatte jedoch in Folge der Niederlage und der Revolution von 1918 erheblich an Glanz eingebüßt. Die Gloriole der einstigen Prinzenuniversität war mit dem Umbruch zur Republik verblasst. Mit der Gründung der Universität Köln war ihr zudem 1919 in direkter Nachbarschaft Konkurrenz erwachsen. Schlimmer als all das wirkte nur noch die alliierte Besatzung des Rheinlandes – in Bonn zuerst durch britische, ab 1920 durch französische Truppen. Diese Einbußen hatte auch der Jurist und Rektor Ernst Zitelmann (1852-1923) im Blick, als er zur bescheidenen Hundertjahrfeier der Universität am 3.8.1919 das verlorene „Gut der Freiheit“ beschwor, der Gefallenen gedachte und in Dankbarkeit an die enge Verbundenheit mit der verschwundenen Hohenzollernmonarchie erinnerte.[11]

Zitelmann selbst gehörte neben Ernst Landsberg (1860-1927), Karl Bergbohm (1849-1927), Carl Crome (1859-1931), Heinrich Göppert (1867-1937), Kaufmann und Smend zu den herausragenden und prägenden Köpfen der Bonner Juristischen Fakultät. Ihre Ausstattung nahm sich zu Schmitts Zeiten allerdings bescheiden aus: Das Juristische Seminar belegte das Erdgeschoss des kurfürstlichen Residenzschlosses in der Franziskanerstraße 13 am Stockentor, wo es lediglich über ein allgemeines Dozentenzimmer und nur einige wenige Assistenten und Hilfskräfte verfügte.[12] Betrachtet man die personelle Zusammensetzung der Fakultät zu Beginn der 1920er Jahre, dominierte noch ein Lehrkörper, der – zum wesentlichen Teil vor 1900 ernannt – seine größten Leistungen im wilhelminischen Kaiserreich gefeiert hatte. Schmitt kam in einen einsetzenden Generationenwechsel hinein nach Bonn, denn bis zum Ende des Jahrzehnts erneuerte sich die Fakultät mit einer jüngeren Juristengeneration, die sich zu neuen Ufern aufmachen sollte, grundlegend.[13]

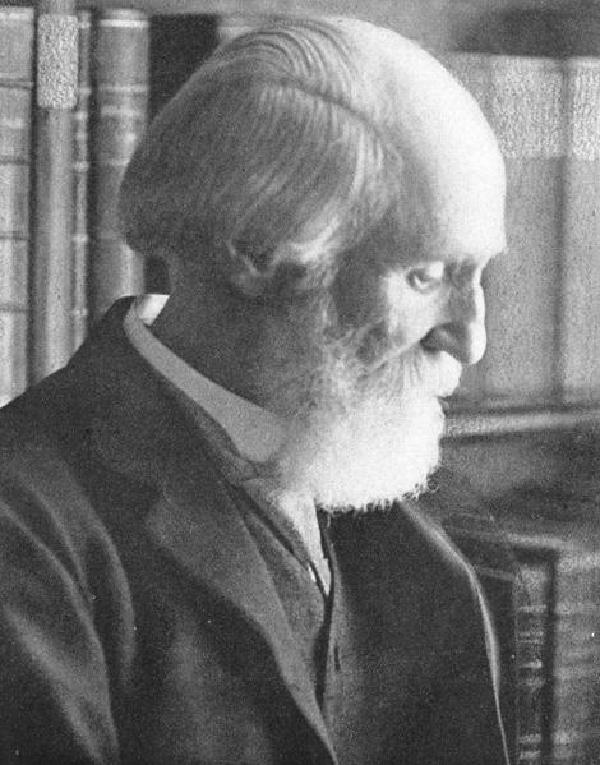

Die Juristische Fakultät konnte bei allem Wandel auf eine lange und große Tradition zurückblicken, in der das Römische Recht einen hohen Stellenwert einnahm. Der 1919 emeritierte Paul Krüger wirkte zusammen mit Theodor Mommsen (1817-1903) an der Edition des Corpus Iuris civilis. Neben ihm mehrte vor allem Ernst Landsberg, von Hause aus Romanist und der erste Privatdozent jüdischen Glaubens an der Fakultät[14], in der Nachfolge seines akademischen Lehrers Roderich von Stintzing Ruhm und Bedeutung der Rechtsgeschichte in Bonn. Nach der Errichtung des kirchenrechtlichen Instituts durch Ulrich Stutz im Jahre 1904 und seiner Grundlagenarbeit fand ebenso die historische Kanonistik stete Berücksichtigung durch die nachfolgenden Bonner Rechtshistoriker. Als intellektuelles Haupt der alten Fakultät galt der stärker auf das angewandte Recht ausgerichtete Ernst Zitelmann, welcher mit dem ausgewiesenen Kenner des Code civil, Carl Crome, in einem Rangstreit um Bedeutung und Prestige stand.[15]

Die Fakultät wandte sich allerdings auch neuen Rechtsgebieten zu. Landsberg, als Enkel der Bankiersfamilie Bamberger und Schwager des rheinischen Großindustriellen Paul Silverberg eng mit der Wirtschaftswelt verbunden, ermöglichte zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden von Bayer Leverkusen und Präsidenten der 1917 ins Leben gerufenen Gesellschaft der Freunde und Förderer der Universität Bonn (Geffrub), Carl Duisberg die Einrichtung eines Lehrstuhls für Handels- und Industrierecht, den 1919 der Unterstaatssekretär im Preußischen Bewirtschaftungsamt, Heinrich Göppert einnahm.[16] Göppert verhalf mit grundlegenden Arbeiten über das Verhältnis von Staat und Wirtschaft dem neu gegründeten Industrierechtlichen Seminar zu großer Anerkennung und wirkte über bedeutende Schüler fort, zu denen auch Ernst Rudolf Huber zählte, der 1926 bei Schmitt promovieren sollte.[17]

Mit dem Ersten Weltkrieg, dem Untergang des alten europäischen Mächtesystems westfälischer Prägung und der Etablierung einer liberalen Nachkriegsordnung, die das Selbstbestimmungsrecht der Völker proklamierte und vom ius ad bellum abrückte, vollzog sich zugleich der Übergang vom sogenannten klassischen zum modernen Straf- und Völkerrecht. Dies spiegelte sich auch im Wirken der Bonner Juristen wider. Im Völkerrecht wies Karl Bergbohm mit seiner Lehre vom letztlich nur auf Staatswillen und Staatsautonomie gründenden internationalen Recht noch lange weit ins 19. Jahrhundert zurück.[18] Nachdem Fakultät und Berliner Kultusministerium erfolglos versucht hatten, Max Weber (1864-1920) auf einen für ihn maßgeschneiderten Bonner Lehrstuhl für Staatslehre und Politik zu holen, wurde 1920 mit Erich Kaufmann ein Völkerrechtslehrer berufen, der das internationale öffentliche Recht nicht mehr länger als bloße Subordinationsordnung, sondern vielmehr als komplexe Koordinierungsordnung verstand.[19]

Allerdings war Kaufmann als Berater des Auswärtigen Amtes (AA) für die vom Versailler Vertrag geschaffenen Rechtsprobleme Deutschlands in Bezug auf Osteuropa und Minderheitenfragen seit 1922 fast ständig beurlaubt, was eine erhebliche Belastung der eh schon personellen Fluktuationen unterworfenen Fakultät darstellte.[20] Schmitt lehrte daher nur vom Wintersemester 1924/1925 bis zum Sommersemester 1926 neben Kaufmann, während andere Bonner Größen wie Landsberg oder Göppert durchgängig in der Lehre tätig waren.[21] Gemeinsam mit Kaufmann, gegen den er wohl nicht zuletzt aufgrund der ständigen Beurlaubungen langsam Aversionen entwickelte, übernahm Schmitt 1923 die Leitung des durch Zusammenlegung bestehender Seminare neu entstandenen Instituts für internationales Recht und Politik.[22]

Ab Mai 1922 begann er Staatsrecht, Verwaltungs- und Völkerrecht sowie Politik und politische Ideengeschichte zu lesen. Auch wenn seine Ankündigungen im Vorlesungsverzeichnis sehr allgemein gehalten waren und ein Standardrepertoire gehalten werden musste, lassen sich doch ein paar Auffälligkeiten festhalten: 1923/1924 als auch 1926/1927 übernahm Schmitt in Vertretung für Kaufmann mit dem Völkerrecht ein Fachgebiet, auf dem er bis dahin kaum in Erscheinung getreten ist. Bemerkenswert ist ebenfalls die große Zahl an Veranstaltungen zur Ideengeschichte und Staatstheorie, die neben der Lehrstuhl- und Seminarausrichtung auch seinem eigenen geistesgeschichtlichen Arbeitsansatz geschuldet sein dürfte.[23]

Neben dem einsetzenden Vorlesungsbetrieb machte sich der neue Professor in seinem ersten Bonner Semester mit dem Lehrkörper der Fakultät vertraut. Zu den vorläufig engsten Kollegen zählten Kaufmann und Landsberg, mit denen er auch privat verkehrte und sich gegenseitig in den Vorlesungen besuchte.[24] Wie eng sich der private Verkehr mit Landsberg anfänglich gestaltete, illustriert auch Schmitts Kontakt zu dessen Sohn, Paul Ludwig Landsberg (1901-1944), eines bei Max Scheler (1874-1928) in Köln promovierenden Philosophen, der die „Politische Romantik“ begeistert gelesen hatte und auf seinen Vater Einfluss zu Gunsten von Schmitts Berufung geübt haben mag.[25]

Zu den direkten Kollegen der Zunft traten schnell einige Verbindungen zu anderen Fachvertretern. Unter ihnen ragen früh wegen ihres recht ungetrübten freundschaftlichen Umgangs der katholische Kirchen- und Kunsthistoriker Wilhelm Neuß und der Musikwissenschaftler Arnold Schmitz (1893-1980) heraus, welche die kunstinteressierte und religiös-individualistische Saite des Juristen zum Klingen brachten.[26] Schmitt scheint insgesamt sehr schnell und freundlich von der überschaubaren Bonner Gelehrtenwelt und seinen Fachkollegen aufgenommen worden zu sein, was er allerdings bei einzelnen Personen, die seine Position berührten, mit sehr gemischten Gefühlen oder gar Ressentiments beantwortete.

3. Der Weimarer Methodenstreit und die Bonner Staatsrechtslehre

Der Erste Weltkrieg und sein Ausgang stellten wissenschaftsübergreifend einen epochalen Einschnitt dar. Die deutsche Historikerzunft erhielt mit der Kriegsschuldfrage ein die gesamte Nation bewegendes Thema, an dem sie sich regelrecht abarbeitete. Die protestantische Theologie musste den Verlust des ordnungsstiftenden Summespiskopus verarbeiten, während die katholische Theologie vor der Aufgabe stand, einen Umgangsmodus mit dem neuen freiheitlichen Staat zu finden. Die Rechtswissenschaft, ihrer eigenen Grundlagen nicht mehr sicher, hatte den Weg zur liberalen Demokratie erst noch zu suchen.

Es kam innerhalb der juristischen Zunft zu einem, seit 1926 auch selbst diagnostizierten „Methodenstreit“, der deutliche Züge eines Generationenkonflikts in sich trug.[27] Eine bedeutende Zahl herausragender Köpfe erkannte in ihm den vorläufigen Schlusspunkt einer lange schon vor dem Weltkrieg einsetzenden Krise, die zunehmend den „Zentralnerv des Faches“ berührte[28], nämlich die Frage nach Weg und Ausrichtung der deutschen Staatsrechtslehre in der Weimarer Republik. Gegen den Versuch des österreichischen Staats- und Völkerrechtlers Hans Kelsen (1881-1973), das Rechtsdenken von jedem metajuristischen Einfluss abzuschneiden, formierte sich eine heterogene Gruppe Antipositivisten, zu denen deutschnationale Skeptiker wie Smend und Kaufmann ebenso gehörten wie der entschiedene Republikaner Hermann Heller (1891-1933) und die somit wissenschaftliche Fronten schufen, die „quer zu den politischen“ verliefen.[29] Nicht nur vor dem Hintergrund des „Methoden-“ oder auch „Richtungsstreits“[30] der Weimarer Staatsrechtslehre allein ist es lohnenswert, einen Blick auf die Stellung der Bonner Staatsrechtslehre in dieser Auseinandersetzung und damit auf das nähere Umfeld von Schmitts eigener Positionierung zu werfen.

Mochten viele wie Ernst Zitelmann dem Glanz und der Protektion durch die Hohenzollernmonarchie nachtrauern, vom monarchischen Gedanken ließ sich nicht nur keine staatliche Legitimität mehr ableiten, er hatte auch längst nicht mehr als Begründungsbasis gedient. Mit Karl Bergbohm als Bonns vielleicht wichtigstem Rechtsphilosophen hatte der Positivismus um die Jahrhundertwende am Rhein Einzug gehalten. In scharfer Frontstellung sowohl zum Naturrecht als auch zur Historischen Rechtsschule erklärte Bergbohm das zu „Recht“, was auch tatsächlich praktiziert werde und somit von Wünschen oder Anschauungen klar zu trennen sei.[31] Schmitt selbst erkannte Jahre nach seiner Bonner Zeit an, dass der Positivismus in Bergbohms Rechtslehre seinen „klaren und besten Ausdruck gefunden“ habe.[32] Er vergaß aber an anderer Stelle nicht, sie ein „derbes Beispiel naivsten Gesetzespositivismus“ zu heißen.[33] Mit der Berufung Rudolf Smends nach Bonn wurde ab 1914 schließlich eine Abkehr vom Positivismus eingeleitet. Seine spätere und bis in die jüngere Vergangenheit hinein gefeierte Integrationslehre war im Wesentlichen schon in seinen Bonner Jahren angelegt.[34] Seine dort aufgenommenen rechtshistorischen Studien veranschaulichten ihm, dass sowohl die Interpretation als auch die Anwendung von Rechtsnormen im Laufe der Zeit einem starken Wandel unterliegen können. „Recht“ bedeutete für ihn in diesem Zusammenhang nicht das staatlich gesetzte Recht allein, sondern auch die Rechtspraxis. Rechtsprinzipien und -normen galten ihm folglich eher als Richtlinien zulässiger Interpretationen und Entwicklungsmöglichkeiten.[35]

Nur wenig überschnitt sich Smends Bonner Wirken mit dem von Erich Kaufmann, dessen Lehre im Laufe seines wechselvollen Lebens im „Zeitalter der Extreme“ (Eric Hobsbawm) starken Veränderungen ausgesetzt war. In seiner Bonner Zeit richteten sich Kaufmanns Überlegungen mehr und mehr gegen den Positivismus. Kants Trennung von Sein und Sollen folgend, unterschied Kaufmann zunächst zwischen positivem Recht und Naturrecht, was ihm allerdings bald mehr als fraglich erschien.[36] Er unternahm daraufhin den Versuch, das Sein der Macht mit dem Sollen des Rechts zu verknüpfen. Das Individuum und die Macht hätten es gemeinsam in der Hand, die sittliche Grundlage des Rechts zu realisieren oder zum Schaden seiner Legitimität zu verwerfen. Mittels der clausula rebus sic stantibus (Bestimmung der gleichbleibenden Umstände) zeigte er die Möglichkeit auf, dem positiven Recht Grenzen zu setzen.[37]

Schmitt, der sich in seinem Frühwerk schon antipositivistisch festgelegt hatte, gleichwohl ohne dabei deutlich machen zu wollen, in welchem Sinne er diese Grundlegung gebrauchen werde, stieß mit der Bonner Staatsrechtslehre zu einer Fachausrichtung, die sich im angebrochenen „Methodenstreit“ Weimars dem Kampf gegen den Rechtspositivismus verschrieben hatte. In methodischer wie inhaltlicher Richtung wird an Schmitts Kollegen und seinen zumindest in ihrem Antipositivismus mit ihm übereinstimmenden Bundesgenossen Smend und Kaufmann eine anhaltend starke Bedeutung der Rechts- und Staatsphilosophie als auch ihrer Geschichte in Bonn deutlich, die diese Rechtsgelehrten als Angehörige einer „geisteswissenschaftlichen Richtung“[38] ihres Faches auswies und als Gruppe von Bonner Staatsrechtslehrern eine in der juristischen Zunft spezifische und abgrenzbare Grundposition verlieh. Erst nach Schmitts Weggang aus Bonn sollte mit Richard Thoma, dem Nachfolger auf seinem Lehrstuhl, 1928 eine Spielart des Positivismus an die Fakultät zurückkehren, die sich mit einem soziologischen Ansatz reformiert gab, aber auch in entscheidenden Momenten auf die Historiographie als Wertargument zurückgriff.[39]

4. Schmitt als Bonner Staatslehrer: Eine Ankunft im katholischen Milieu?

Schmitts Leben in Bonn verlief wie auch schon zuvor in unruhigen Bahnen. Der allein lebende Professor logierte zuerst bei einer Generalswitwe in der Meckenheimer Allee 45, ehe er im April 1924 sein Pensionszimmer für eine Wohnung in der Endenicher Allee 20 aufgeben und schließlich im Herbst 1926 in Bad Godesberg-Friesdorf ein eigenes Haus beziehen konnte.[40] Während der ersten Wochen und Monate standen der Anschluss an den Universitätsbetrieb und die anlaufende Lehrtätigkeit im Mittelpunkt. Sein Tagesablauf war bestimmt von der manchmal eher mäßigen Vorbereitung seiner Lehrveranstaltungen und ausgiebigen Restaurant- und Cafébesuchen mit seinen neuen Bekannten. Zum geradezu legendären Treffpunkt abendlicher Runden mit Schülern und Freunden avancierte die Weinstube Streng am Mauspfad (heute Irish Pub James Joyce), an die sich später Ernst Rudolf Huber wegen der „Ebene freimütiger Diskussion, aus der sich auch zwischen uns Jüngeren eine so starke Bindung fürs Leben entwickelt hat“, noch gern erinnerte.[41]

Ende Juli 1922 besuchte Ludwig Feuchtwanger (1885-1947), Cheflektor und Syndikus bei Schmitts Hausverlag Duncker & Humblot, seinen Autor in Bonn. Man wird davon ausgehen können, dass in diesen Tagen die Publikation von Schmitts „Politischer Theologie“ verabredet worden ist, die noch im Kontext seiner Münchner Zeit steht. Ihre ersten drei Kapitel erschienen im Dezember 1922 im zweiten Band der „Erinnerungsgabe für Max Weber“, an dessen Dozentenseminar Schmitt in München teilgenommen hatte. Das vierte Kapitel „Zur Staatsphilosophie der Gegenrevolution“ schrieb Schmitt in seinem ersten Bonner Sommer, um sie der Ende des Jahres erscheinenden Gesamtschrift hinzuzufügen.[42]

Die Gesamtschrift hebt mit einem von Schmitts bekanntesten Sätzen an: „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.“[43] Er führte in dieser Konsequenz die Souveränität als Grenzbegriff in die moderne Staatsrechtslehre ein, der er ins Stammbuch schreiben wollte, dass die fundamentalen Elemente einer staatlichen Rechtsordnung, Norm und Entscheidungsmacht, im Moment des Ausnahmezustandes auseinanderfallen. Der programmatische Titel der Schrift ergab sich aus der zweiten starken These Schmitts: „Alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre sind säkularisierte theologische Begriffe.“[44] Er meinte eine Wahlverwandtschaft zwischen Absolutismus und Theismus zu erkennen und sah im Deismus eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung des modernen Rechtsstaates, wies diese Entdeckungen aber Hans Kelsen zu[45], der ihm über die Frage des Zusammenhangs von Weltanschauung und Staatsform zum Gegner wurde. Während dieser im Geist des Relativismus eine liberale und pluralistische Demokratie verbürgt sah, garantierte für Schmitt nur eine theistisch-personalistische Weltsicht feste politische Autorität.[46] Die dabei aufgezeigte Konkurrenz und Fragilität einer solchen Weltsicht schien ihn bei seiner hieran anschließende Parteinahme für eine „Staatsphilosophie der Gegenrevolution“, wie er sie bei den reaktionären Theoretikern Joseph de Maistre (1753-1821), Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald (1754-1840) und besonders Juan Donoso Cortés (1809-1853) vorfand, allerdings nicht weiter beunruhigt zu haben.

Während Schmitt die Gegenrevolution staatsphilosophisch beschwor, schlug auf der Bühne der Weimarer Republik die politische Konterrevolution zu: Angehörige der rechtsterroristischen Organisation Consul ermordeten am 24.6.1922 Reichsaußenminister Walter Rathenau (1867-1922). Das Attentat schockierte auch Schmitt, der früh mit dem Ermordeten einige Briefe gewechselt hatte. Wiederholt beschäftigte der politische Mord seine Kollegen und Bekannten in Gesprächen mit ihm.[47] Sein Schock wich aber bald dem Mitleid mit den Tätern, die schließlich gestellt wurden und den Tod fanden: „Es hat doch Stil und Größe. Inzwischen bin ich ganz auf ihrer Seite, die armen Kerls, die monatelang von der Polizei gehetzt wurden.“[48] Der Mord an Rathenau mobilisierte die Menschen reichsweit für die Weimarer Demokratie, so auch in einer Demonstration auf dem Bonner Beethovenplatz, die Schmitt als schlicht „lächerlich“ wahrnahm.[49]

Die Rathenau-Attentäter wollten mit ihrem Mordanschlag die Republik schwächen und mittels Aufruhr und Bürgerkrieg den Weg in eine nationale Diktatur ebnen. Schmitt knüpfte für sein nächstes Werk jedoch nicht an Donoso Cortés an, mit dem er die Wendung gegenrevolutionären Denkens von der dynastischen Legitimität zur Diktatur nachvollzogen hatte. Er entschied sich im Zuge seiner Arbeiten am Essay „Römischer Katholizismus und politische Form“ für das Lob de Maistres auf die Autorität der römischen Kirche: Vom „antirömischen Affekt“ ihrer Gegner ausgehend, erklärte er diesen aus der kirchlichen Struktur als complexio oppositorum heraus[50], die eine Vielzahl von unterschiedlichen Tendenzen und Strömungen in sich vereine. Für ihn repräsentierte die Kirche nichts geringeres als die „wahre Erbin der römischen Jurisprudenz“.[51] Ihre umfassende und hierarchische Form konnte insofern Vorbild für den Staat sein, als sie eine autoritäre Herrschaftsordnung mit einem theologisch-dogmatischen Fundament verband, während etwa Kaufmann, der Schmitts Souveränitätsbegriff persönlich gelobt hatte, dies mangels unterstelltem kirchlichen Machtwillen bestritt.[52] Der religiöse Inhalt des Katholizismus blieb hierbei allerdings ausgeklammert. Schmitts hohes Lied blieb somit offen für Interpretationen von einer Kirche als Ordnungsanker des ungefestigten Verfassungsstaates bis hin zu einer Kirche der weltlichen Macht.

Mochte die Stoßrichtung auch dunkel sein, Schmitt positionierte sich mit dem Essay als betont katholischer Staatslehrer in einer Bewegung des erneuerten und intellektuellen Katholizismus, wie ihn etwa der Hochland-Gründer Carl Muth (1867-1944) oder der Historiker Hermann Hefele (1885-1936) verkörperten. Zum anderen zeigt diese Positionierung auch Differenzen, auf die Manfred Dahlheimer zurecht aufmerksam gemacht hat: Sowohl zum christlichen Naturrecht als auch zur Wiederaufnahme eines katholischen Reichsgedankens hielt Schmitt Distanz. Demnach erscheint Andreas Koenens These, Schmitt sei Protagonist einer publizistischen Gruppe gewesen, die ihren gemeinsamen Fluchtpunkt in der sogenannten „Reichstheologie“ gefunden habe, mehr als überspitzt.[53] Nicht von ungefähr notierte Schmitt nach einem Treffen mit Wilhelm Neuss, dem Archivar Wilhelm Kisky sowie dem Zentrumspolitiker Georg Schreiber (1882-1963) im Sommer 1922 in sein Tagebuch: „Ich gehöre wirklich nicht in dieses Zentrumsmilieu.“[54] Schmitt suchte zweifellos die Wirkung über Bekanntschaften und Netzwerke, aber nicht über einen Kreis allein.[55]

Zudem bot ihm seine katholische Option nur begrenzte Wirkungsmöglichkeiten. Mit seinen Ambitionen brachte Schmitt auch seine Eheprobleme mit nach Bonn, die ihn persönlich arg belasteten. Nach der Entscheidung des Bonner Landgerichts vom 18.1.1924, das die erste Ehe Schmitts wegen arglistiger Täuschung durch seine hochstaplerische Ehefrau, die falsche Adelstochter Carita (von) Dorotić (1883-1968) für nichtig erklärte, strengte er auch eine kirchliche Nichtigkeitserklärung an, die allerdings ausblieb. Noch vor dem Berufungsurteil, das ebenfalls negativ ausfallen sollte, heiratete Schmitt am 8.2.1926 seine damalige Assistentin Duška Todorović (1903-1950) standesamtlich und lebte fortan in Exkommunikation. Dies war eine persönliche Wendung, die Ansehen und Glaubwürdigkeit als katholischer Staatslehrer sehr schwächte.[56]

5. Der Staatslehrer in Weimars Krisenjahr 1923

Schmitt hatte sich den Ausnahmezustand sowie die ideengeschichtlichen Voraussetzungen von Autorität und Demokratie vor Augen geführt, als die Weimarer Republik mit Beginn des Jahres 1923 in die politische und ökonomische Sackgasse rutschte. Französische und belgische Truppen besetzten im Januar das Ruhrgebiet, um sich so „produktive Pfänder“ auf noch ausstehende Reparationen des Reiches zu sichern. Der passive Widerstand gegen die Besatzer ließ die Hyperinflation galoppieren. Im Rheinland erhob sich mit Unterstützung der Franzosen der Separatismus und in München putschten Hitler und Ludendorff. Auf die zunehmend handlungsunfähige Regierung Wilhelm Cuno (1876-1933) folgte die große Koalition unter Gustav Stresemann (1878-1929). Rundum durchlebte der Weimarer Parlamentarismus seine erste tiefgreifende und lebensbedrohliche Krise.[57]

Schmitt registrierte all diese Einzelkonflikte und ihre Vorboten, die sich gegenseitig zu einer umfassenden Krisenlage potenzierten. Hatte er im Weltkrieg einen angsterfüllten Hass auf den vermeintlich preußischen Militarismus entwickelt, so war nun die französische Besatzungsmacht das Objekt seiner Furcht.[58] Das französische Militär zeigte im beschaulichen Bonn nicht nur dauerhafte Präsenz, es verfügte auch über das Recht zur Einquartierung, der Requisition sowie der Ausweisung missliebiger Personen. Durch die allgemein empörte Stimmung nach dem Ruhreinbruch, die sich in erneuten Demonstrationen artikulierte, sah sich die Besatzungsmacht besonders herausgefordert. Auch bei Schmitts Vermieterin wurden die Franzosen zwecks Requisition vorstellig. Er selbst hörte auf einer Kuratssitzung bei Landsberg von der zunehmend schlechten Behandlung der Universität durch die französischen Besatzer und von deren Überlegungen sie sogar zu schließen.[59] Ständige Sorge bereitete dem Juristen zudem seine finanzielle Sicherheit, die nicht nur durch den nervös beobachteten Wertverfall der Mark allein bedroht war.[60] So wurden die Lohngelder der Hochschulbediensteten in die Universität geschmuggelt, um sie im feuerfesten Urkundenschrank des Historischen Seminars (damals noch im Westflügel des Schlosses) dem Zugriff der französischen Gendarmerie zu entziehen.[61]

Im Mai begann Schmitt mit seiner umfassenden Parlamentarismuskritik, so dass „Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus“ in der „Bonner Festgabe“ zum 50-jährigen Doktorjubiläum von Ernst Zitelmann erscheinen konnte. Mit seinem Festschriftbeitrag, der kurze Zeit später leicht überarbeitet auch als Broschüre erschien, präsentierte sich Schmitt nicht nur als Teil der Bonner juristischen Zunft, seine Schrift lässt sich auch als Antwort auf seinen Lehrstuhlvorgänger Smend und seine Überlegungen zur weiteren Entwicklung des deutschen Parlamentarismus lesen.[62] Smend hatte 1919 in seinem Aufsatz über die „Verschiebung der konstitutionellen Ordnung“ durch das mit der Republik eingeführte Verhältniswahlrecht die Befürchtung geäußert, dass das Parlament seine integrative Funktion durch die ihm „eigentümliche schöpferische Dialektik“ einbüße und damit zu einer bloßen Fassade des Fraktionsstreits verkomme.[63] Das war kein rein reaktionärer Reflex auf einen Umbruch, wie die Zersplitterung der Weimarer Parteienlandschaft bald bewies.

Schmitt zeichnete in seiner Kritikschrift den Weg politischer Legitimierung nach: „Die Entwicklung von 1815 bis 1918 läßt sich darstellen als die Entwicklung eines Legitimitätsbegriffs: von der dynastischen zur demokratischen Legitimität.“[64] Die demokratische Legitimität legte er mit Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) als „Identität von Regierenden und Regierten“ und somit als Homogenität oder grundsätzliche Einmütigkeit aus.[65] Seit der französischen Revolution erkannte Schmitt den revolutionären Drang einer Selbstaufhebung des relativen Rationalismus, wie er dem parlamentarischen Denken des Ausgleichs und der Diskussion zu eigen sei, hin zu einem absoluten, der die höchst vermittelte Demokratie „im Namen der wahren, erst noch zu schaffenden Demokratie“ suspendieren wolle.[66] Den Parlamentarismus seiner Gegenwart sah Schmitt vor der Herausforderung durch irrationalistische „Theorien unmittelbarer Gewaltanwendung“, die einen gewalttätigen Aktivismus miteinander teilten.[67] Wie sehr diese Parlamentarismuskritik als eine Antwort auf Smend aufgefasst werden kann, zeigt dessen Reaktionsbrief an Schmitt, in dem er sich verstanden und zustimmend gab: „Ich bin weithin sehr einverstanden und dankbar: Den Liberalismus im Ganzen faße ich ebenso auf […].“ Ihn wunderte es nicht, dass „der Zusammenhang von D.[emokratie] und Parlamentarismus nur höchst zufällig“ sei.[68] In eben diese Kerbe sollte Schmitt seinen verfassungsrechtlichen Hauptschlag führen.

Derweilen spitzte sich gegen Jahresende die politische Situation weiter zu. In Bonn erlebte Schmitt den Belagerungszustand, der nach dem Putschversuch rheinischer Separatisten und ihrem Sturm auf das Bonner Rathaus am 23.10.1923 ausgerufen worden war.[69] Nach dem kläglich gescheiterten Marsch der Nationalsozialisten auf die Feldherrnhalle in München, wo er nur wenige Wochen zuvor Ludwig Feuchtwanger besucht hatte, zeigte er sich gegenüber diesem elektrisiert, in so „eine[r] sensationelle[n] Situation, der berufsmäßige Beobachter des heutigen politischen Schauspiels zu sein.“[70] Nachdem alle großen Angriffe auf die Republik abgeschlagen waren, stürzte die große Koalition unter Gustav Stresemann durch ein Misstrauensvotum. Die Weimarer Republik ging nach dem Krisenjahr 1923, ohne an stabileren Parlamentsverhältnissen zu gewinnen, in eine Phase der relativen Beruhigung über. Die Frage stabiler Mehrheiten sollte Schmitt allerdings weiter beschäftigen.

6. „Die Diktaturgewalt des Reichspräsidenten“: Eine verfassungsrechtliche Debatte

Weimar ist als eine Republik der Überforderung und der Polarisation in das politisch-historische Gedächtnis eingegangen. Auch die in einer Neuorientierung begriffene Staatsrechtslehre stand zu Beginn der 1920er Jahren vor der Gefahr einer Spaltung in unterschiedliche Lager. Der hochangesehene Berliner Ordinarius Heinrich Triepel (1868-1946) antwortete darauf mit der Gründung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, die sich bis heute eine herausragende Stellung bewahrt hat. Für den April 1924 lud Triepel zur mittlerweile zweiten Tagung der Vereinigung nach Jena ein, deren Programm aus zwei hoch aktuellen Beratungsgegenständen bestand: „Der deutsche Föderalismus in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“, über den Gerhard Anschütz (1867-1948) und Carl Bilfinger (1879-1958) referierten, zum anderen „Die Diktaturgewalt des Reichspräsidenten nach Art. 48 der Reichsverfassung“, wofür Carl Schmitt und Erwin Jacobi (1884-1965) vorgesehen waren.[71]

Weitläufige Bekanntheit hat der Artikel 48 durch den Untergang der Weimarer Demokratie erhalten, bei dem dieser das maßgebliche Instrument zur Entmachtung des Parlaments und der Aushebelung der Grundrechte darstellte.[72] Die Perspektive auf den Artikel 48 und die Entwicklung der deutschen Notstandsgesetzgebung muss aber vielmehr auf den Beginn der Republik und damit auf den Ausgangspunkt wie Wissensstand der Handelnden umgekehrt werden. Der Sinn des im Verfassungstext entformalisierten Ausnahmezustands war die freie Wahl und Verfügbarkeit der Notstandsgewalt, da sich die Republik seit ihrer Geburt in äußerer Bedrängnis und innerer Krisensituation befand. Und in der Tat erwies sich der Artikel 48 in den unruhigen Folgejahren bald als eines der wichtigsten Mittel zur Verteidigung des Weimarer Staates, auch wenn sich schon Extensionstendenzen abzeichneten.[73] Ernst Rudolf Huber, Chronist wie Mithandelnder, stellte schon für die Zeitgenossen problematisierend heraus: „Es war offenbar, dass der Notzustand sich künftig vom Normalzustand nicht mehr wie früher zeitlich genau abgrenzen lassen werde.“[74] Nicht umsonst forderte die Weimarer Verfassung daher von den parlamentarischen Instanzen für die Zukunft ein Ausführungsgesetz, das den Artikel 48 im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung näher bestimmen und umgrenzen sollte.[75]

Schon am 4. Februar hatte Schmitt per Eilbrief die Nachricht von Triepel erhalten, dass er „ein Referat auf dem Staatsrechtslehrer-Kongress“ halten sollte.[76] Gleichwohl Schmitt gesellschaftlich und arbeitsmäßig viel beschäftigt war, sagte er zu und betrat am 14. April den Katheder vor der Vereinigung. Vor 43 anwesenden Staatsrechtslehrern, darunter sein Antipode Hans Kelsen und sein kollegialer Freund Rudolf Smend, sezierte er mit seinem begriffsgeschulten Instrumentarium detailreich Wortlaut wie Entstehungsgeschichte des Artikels 48, um in aller Klarheit vor dem drohenden Verlust von Gewaltenteilung und -kontrolle zu warnen. Schmitt versuchte die allgemeinen Befugnisse des Staatsoberhauptes von den außerordentlichen zu trennen, „[d]enn es muß irgendeine Grenze der Befugnis des Reichspräsidenten gefunden werden.“ Für ihn stellte sich nur die scharf formulierte Frage, „ob die Grenze mit Hilfe einer Scheinargumentation, oder im vollen juristischen Bewusstsein der Besonderheit und Schwierigkeit des Art. 48 Abs. 2 WRV gefunden werden soll.“[77] Für das bisherige Ausbleiben des umgrenzenden Ausführungsgesetzes benannte er nicht unkorrekt die Schwäche des Weimarer Parlamentarismus. Schmitt forderte demgegenüber eine sowohl sachgerechte als auch pragmatische Regelung, welche die Auslegung klären würde.[78]

Trotz der Unterstützung seines Mitreferenten Jacobi hagelte es in der Diskussion Widerspruch von den versammelten Juristen. Schmitt selbst fühlte sich in seinem schwer zu stillenden Ehrgeiz gekränkt.[79] Sein Anliegen, die Hegung der präsidialen Diktaturgewalt, hörte er jedoch nicht auf, weiter auszuformulieren. In einer Reihe von Artikeln, sowohl in einem Fachorgan wie dem Archiv des öffentlichen Rechts als auch in der Kölnischen Volkszeitung warb er für seine Regelungsidee. In einem zur Reichspräsidentenwahl 1925 von der Volkszeitung gewünschten Artikel warnte er äußerst hellsichtig für den unter Hindenburg einsetzenden Verfassungswandel: „Mit einem neuen Präsidenten kann die Weimarer Verfassung ein völlig neues Gesicht erhalten.“[80] Noch warnte er und versuchte mit seinen Vorstellungen das zu verhüten, an dem er später als „Anwalt des Reiches“[81] selbst mitarbeiten sollte: Die autoritäre Umformung der Weimarer Demokratie mit ihren eigenen verfassungsmäßigen Mitteln.

Schmitts „Antrittserklärung in der Zunft“[82] hatte jedoch noch ein anderes Nachspiel: Durch einen vernichtenden Tagungsbericht über das Jenaer Treffen sowie eine negative Rezension von Schmitts Parlamentarismusschrift zog der Kölner Staatsrechtler Fritz Stier-Somlo (1873-1932), den geballten Zorn seines einige Kilometer rheinaufwärts sitzenden Fachkollegen zu. Schmitt antwortete seinerseits auf die Kritik des wertrelativen Rechtspositivisten jüdischer Abstammung, dem die neu gegründete Kölner Universität einen Gutteil ihres juristischen Profils zu verdanken hatte, mit einem überzogenen Verriss. Nach harschen Reaktionen konnte Schmitt davon abgebracht werden, den Rezensionskrieg weiter eskalieren zu lassen.[83] Sich selbst sah er wieder einmal in die gern gepflegte Rolle eines Außenseiters gedrängt. Gegenüber Smend ließ er seinen Ressentiments ungebremst freie Bahn: „Ich fühle mich in meinem Beruf isoliert, […]. Dazu […] die lächerliche Situation, daß Wittmayer, Stier-Somlo, Mendelssohn Bartholdy und Nawiasky, - 4 Juden gegen einen Christen – in sämtlichen Zeitschriften über mich herfallen, und niemand merkt, um was es sich handelt.“[84]

Das war nicht der einzige antisemitische Bannstrahl, der seine Fachkollegen traf. Auch zu den bisher engen Fakultätskollegen Landsberg und Kaufmann notierte er wachsende Distanz in seinem Tagebuch. Ein Bonner Kinobesuch bot Anlass zu ähnlichen Worten: „[...] the Kid, weil Landsberg das so gerühmt hatte; Dreck, jüdische Sentimentalität. Sah die Entfernung zu diesen Leuten.“[85] Fortan hinterließ er immer wieder solch trübe und ressentimentgeladene Gedanken. Ganz gewiss war Schmitt zu diesem Zeitpunkt nicht der kämpferische Antisemit, der er später sein sollte.[86] Seine Positionierung in der juristischen Zunft weckte aber Misstrauen und antisemitische Affekte. Gefestigten Kontakten, gerade zu den eigenen Bonner Fachkollegen, war dies erst recht nicht förderlich. Schmitt fand so keinen verbindenden Halt in der Fakultät und wandte sich weiter seinen akademischen Schülern und befreundeten Kollegen der Nachbarfakultäten zu.[87]

7. Mit dem Rechtsprinzip gegen Genf und Versailles

Das Rheinland war für den gebürtigen Sauerländer Schmitt eine zweite Heimat. Vielen seiner Freunde und langjährigen Bekannten war er schlicht weg nur als Rheinländer bekannt. Gerne bezeichnete er sich immer wieder als Moselaner, auch wenn dies auf die Herkunft seiner Familie nur unzureichend zutrifft.[88] Dem Westen des Reiches war er vor allem durch seine zum Teil sehr prägenden Studien- und Ausbildungsjahre verbunden gewesen. Zwischen seinem Studium im Wilhelminismus und dem „Dritten Reich“ verbrachte er mit Unterbrechungen ungefähr 13 Jahre entlang des Rheins in Straßburg (1908-1910), Düsseldorf (1910-1915), Bonn (1922-1928) sowie Köln (1933) – und damit in einer Grenzregion, die im 20. Jahrhundert noch stärker als zuvor Objekt nicht nur deutsch-französischer Machtrivalität, sondern auch des Ringens um eine letztlich gültige und stabile Friedensordnung Europas wurde.

Schon seine Straßburger Studienzeit stellte eine „erste Grenzlanderfahrung [dar], die ihn für spätere nationalistische Wahrnehmungen sensibilisierte.“[89] Während die aber von Schmitt unbehandelt gebliebene Problematik Elsass-Lothringens von dem Versuch geprägt gewesen war, die selbstbewusste Kulturregion als nicht gleichberechtigten Gliedstaat in das Kaiserreich zu integrieren, so war das Rheinland nach dem Ersten Weltkrieg primär durch die französische Außen- und Besatzungspolitik, durch Annexion oder Separation bedroht. Schmitt hat sich durch die Rheinlandfrage und den damit verbundenen Gesamtproblemen des Versailler Friedens dazu herausgefordert gefühlt, die Machtverhältnisse begrifflich zu fassen sowie die Frage nach dem Recht dieser aus Niederlage und Diktatfrieden hervorgegangenen Ordnung zu stellen. Somit stieß er auch auf das noch von ihm gänzlich unbearbeitete Gebiet des Völkerrechts vor, wo er zugleich für Erich Kaufmann als Lehrersatz aushelfen musste.

Den ersten Auftakt machte im Dezember 1924 eine Besprechungsabhandlung für Schmollers Jahrbuch über „Die Kernfrage des Völkerbundes“, die er passend zum Aufnahmegesuch Deutschlands in den Völkerbund im Frühjahr 1926 zur gleichnamigen Monographie ausarbeitete. Er stellte darin heraus: „Nicht die Garantie des territorialen Status quo, sondern die Garantie der Legitimität des heutigen Status quo ist das eigentliche Problem des Völkerbundes.“[90] Mit Erich Kaufmanns auf das Völkerrecht angewandte clausula rebus sic stantibus wandte er gegen die Völkerbundssatzung ein, dass ein Prinzip zur Abänderung von legitimen Besitzständen nicht benannt werde und dringend gefunden werden müsse, da andernfalls jede Änderung Unrecht wäre oder im Völkerbund trotz der hehren Ziele Rechtsunsicherheit herrsche.[91] Die Legitimität eines „wirklichen Bundes liegt in einem Minimum von Garantie und Homogenität“, hielt Schmitt dem entgegen.[92] In der Monographiefassung erläuterte er dies am Beispiel der Heiligen Allianz und der Monroe-Doktrin ausführlicher. Für ihn ergab sich das zwingende Erfordernis gemeinsamer Verfassungsstandards: „Kein Bund ohne Homogenität, keine zwischenstaatliche ohne innerstaatliche Ordnung.“[93] Nicht von ungefähr warnte er vor juristischen Legitimierungsversuchen der Politik, wie bei Interventionen oder gegenseitigen Garantien territorialer Unversehrtheit, in der er ein Deutschland diskriminierendes „Instrument zum Schutz der Sieger von Versailles und zur Legalisierung ihrer Beute“ ausmachte.[94]

Zwar sprach er sich mit keinem Wort gegen den Völkerbundsbeitritt des Reiches aus, gleichwohl lehnte er die Locarno-Politik Stresemanns, die Deutschlands Weg in den Völkerbund durch die Festschreibung seiner Westgrenze ebnete, strikt ab. Während Kaufmann die Locarno-Verträge im persönlichen Gespräch als „eine große Sache“ rühmte, hielt Schmitt sie schlicht für „ein großes Unglück“.[95] In einem Artikel für das Hochland über den europäischen Status quo scheint sein ganzer Schrecken vor der Normalisierung der Genfer und Versailler Nachkriegsordnung auf: Der gegenwärtige Zustand garantierte für ihn keinen dauerhaften Frieden, weil er von zu heterogenen Interessen und Anschauungen gestützt werde, was er zum ersten Mal näher am Beispiel des Rheinlandes im Geflecht der Mächteinteressen erläuterte.[96] Von der Perpetuierung des an Legitimitätsprinzipien unsicheren und zu unbalancierten Friedens erwartete Schmitt nur neue Konflikte, gar hin zu der „Legalisierung eines unerträglichen Zwischenzustandes von Krieg und Frieden“.[97]

Welche Mechanismen genau dabei wirken und welche begriffspolitische Verwirrung hierdurch entstehen konnten, beleuchtete er in seinem ersten großen politischen Aufritt, dem Vortrag über „Die Rheinlande als Objekt internationaler Politik“ auf der „Jahrtausendfeier“ der Rheinischen Zentrumspartei am 14.4.1925 in Köln. Schmitt blieb, gleichwohl er von vielen als ein rechter Zentrumsmann betrachtet wurde, auf Distanz zur parteipolitischen Organisation des deutschen Katholizismus. Im März 1924 hatte er das Angebot des Zentrums erhalten, auf einem sicheren Listenplatz für den Reichstag zu kandidieren, und es umgehend ausgeschlagen. Seine erneute Ehe schob auch einem späteren Versuch, Schmitt zur politischen Mitarbeit zu bewegen, einen Riegel vor. Das Interesse des rheinischen Zentrums an Schmitt, wenn schon nicht als Kandidat, so doch als Redner, liegt dabei auf der Hand: Hier war ein katholischer Staats- und Völkerrechtler, der eine rechtswissenschaftliche Fundamentalopposition zu den Vertragssystemen von Genf und Versailles formulierte, die für das Rheinland so schwerwiegende Folgen zeitigten.[98]

Anlass und Rahmen seines Vortrags spielten in die damalige Brisanz und Aktualität von Schmitts Beschäftigung mit hinein. 1925 beging das Rheinland mit einer Vielzahl von Feierlichkeiten die tausendjährige Wiederkehr der Zugehörigkeit des alten Stammesherzogtums Lotharingien zum Ostfränkischen Reich. Im engeren Sinne wurde damit die „Zugehörigkeit eines Verlustes“ gefeiert[99], die sich jedoch als historisches Feierdatum allein aus der Abwehrhaltung gegen die französische Rheinlandpolitik sowie die nach wie vor bestehenden separatistischen Tendenzen empfahl und damit geeignet erschien, rheinisches Eigen- und Selbstbewusstsein in Verbundenheit zum Deutschen Reich zu demonstrieren. In Köln und Aachen versammelten Jahrtausendausstellungen Kunst- und Kulturschätze des Rheinlandes und veranschaulichten seine Bedeutung bis in die Gegenwart. Schmitt selbst geriet über die Kölner Ausstellung ins Schwärmen, wenn er sie gegenüber Smend als „etwas so Großartiges, dabei Unwiederholbares“ beschrieb.[100] Der Anlass machte die Feierlichkeiten aber auch zu einem akademischen Ereignis, denn wer schien geeigneter zu sein, die Geschehnisse auszudeuten, als bedeutende Wissenschaftler der heimischen Universitäten?

Vor der gesamten Prominenz der rheinischen Zentrumspartei, darunter Oberbürgermeister Konrad Adenauer und Landeshauptmann Johannes Horion – beide treibende Kräfte hinter den gesamten Feierlichkeiten, entfaltete Schmitt auf der „Jahrtausendfeier“ ein Panorama von Herrschaftsformen. Er meinte eine Entwicklung zu erkennen, die bestrebt sei, „aus den Rheinlanden ein Objekt internationaler Politik zu machen und den Objektcharakter zu organisieren und zu legalisieren“.[101] Deutschland sah er durch eine Zahl unbestimmter Rechtsbegriffe gebunden, die „unabsehbare Auslegungen“ möglich machten.[102] „Die Folge dieser Methode ist, daß Worte wie Unabhängigkeit, Freiheit, Selbstbestimmung, Souveränität ihren alten Sinn verlieren.“[103] Das politische Vokabular machte er im Zeitalter der Ideologien als eine Waffe aus, welche die bisherige Staatlichkeit untergrabe. Dem „Unrecht der Fremdherrschaft“ mit ihrem „Betrug der Anonymität“ durch instrumentalisierte Begrifflichkeiten[104], hinter denen er nicht nur politische, sondern auch ökonomische Interessen vermutete, stellte er klare und rechtssichere Herrschaftsverhältnisse gegenüber, die er mit einem überkommenen christlichen Ordnungsrahmen begründete. Er forderte daher Klarheit und Rechtssicherheit ein und schloss mit dem pathetischen Ruf nach „Wahrheit, Freiheit und Recht“ als Grundvoraussetzungen einer stabilen Staatenordnung.[105]

Schmitts Vortrag rief bald als Broschüre ein umfassendes und begeistertes Echo hervor.[106] Für den Autor bestand jedoch kein unmittelbarer Grund zu Freude, denn er fürchtete wieder eine vermeintliche Nichtachtung: „Mein Vortrag über die Rheinlande ist ganz verloren gegangen, vermutlich, weil niemand mit einem Vortrag zu tun haben wollte, der bei einer Zentrums-Veranstaltung gehalten wurde“.[107] Sein anthropologischer Pessimismus täuschte ihn wieder einmal. Schmitts völkerrechtliche Abhandlungen waren nur ein kurzer Ausflug, der nicht umsonst in einem zeitlich partiellen Zusammenhang mit der Vertretung Erich Kaufmanns und der sich für Deutschland und seinen Westen wandelnden internationalen Lage gestanden haben dürfte. Schon bald verlegte er sich wieder auf verfassungsrechtliche und demokratietheoretische Studien.

Foto der Gartenseite der Villa in Friesdorf im Juni 1927; links stehend ist Schmitts Schwester Anna neben den Eltern abgebildet. (© Carl-Schmitt-Gesellschaft e.V.)

8. Eine „Bonner Ernte“?: Der Begriff des Politischen und die Verfassungslehre

Schmitt schloss aus seinem Angriff auf Genf und Versailles sowie die Lage der europäischen Nachkriegsordnung, dass das deutsche Volk eines stärkeren politischen Willens zur Selbstbehauptung und Anfechtung einer ihm aufgezwungenen Ordnung benötige.[108] Wie war nur dieser zu haben, wo der Parlamentarismus so instabil war? Die Suche begann mit seiner aus einem Vortrag vor der Juristischen Gesellschaft zu Berlin hervorgegangenen Arbeit über „Volksentscheid und Volksbegehren“, die er als einen „Beitrag zur Auslegung der Weimarer Verfassung“ betitelte. Die Weimarer Reichsverfassung räumte dem direkten Volkswillen nicht nur durch die Direktwahl des Reichspräsidenten viel Gewicht ein, sie erlaubte auch Plebiszite auf Reichsebene, die von der politischen Rechten als Mobilisierungsinstrument gegen die Republik verwendet wurden.[109] Schmitts Ziel bestand zunächst darin, die „natürlichen Grenzen der unmittelbaren Demokratie“ zu eruieren[110], dessen Begrifflichkeit er in der Arbeit auf den staatsrechtlichen Gegensatz von einfachem Volk und Magistrat im antiken Rom zurückführte.[111]

Genau hier traf er sich mit einem immens wichtigen Gesprächspartner seiner Bonner Jahre, mit dem protestantischen Theologen Erik Peterson (1890-1960). Peterson, dem Schmitt schon kurz während seiner Münchner Zeit begegnet war[112], folgte 1924 einem Ruf auf den Bonner Lehrstuhl für Alte Kirchengeschichte und Neues Testament. Der junge Theologe war mit seiner Dissertations- und Habilitationsschrift „Heis Theos“, die sich der Akklamation in Antike und frühem Christentum widmete, in eine Schnittfläche von Religions-, Rechts- und politische Geschichte vorgestoßen.[113] Peterson stieg rasch zum wichtigsten Gegenüber neben Wilhelm Neuß auf, der wegen Schmitts zweiter Ehe aus dem engeren Freundeskreis ausschied. Die beiden Professoren sahen sich beinahe täglich.[114] Der protestantische Theologe teilte mit Schmitt die Betonung des autoritativ-dogmatischen Inhalts des Christentums als auch die Ablehnung des Liberalismus, in Politik wie Theologie.[115]

Anzeichen dafür, wie sehr Peterson bei Schmitt einen Nerv getroffen haben muss, ist der Verweise des Juristen auf die Arbeit des Theologen: In „Volksentscheid und Volksbegehren“ lobte er Petersons „grundlegende, in ihrer wissenschaftlichen Bedeutung weit über den Rahmen ihres Sonderfachs hinausgehende Untersuchung“ über die Akklamation.[116] Petersons Schluss von der Akklamation einer Menge auf deren Rechtsfähigkeit half Schmitt bei der Konstituierung des Volkes als eine politische Person. Umgekehrt verdankte auch Peterson seinem juristischen Gesprächspartner Anregungen. So entstammen die Ausführungen zum juristischen Gehalt der Liturgie, die er „Heis Theos“ hinzufügte, eindeutig der gemeinsamen Bonner Zeit.[117]

Für die Moderne begab sich die Akklamation in die Abhängigkeit von den gestellten, vor allem einfachen Fragen, denn für die Komplexität gilt: „Die Unmittelbarkeit der Demokratie lässt sich nicht organisieren, ohne daß sie aufhört, unmittelbar zu sein.“[118] Das stieß Schmitt, der in der vermittelten Demokratie um die Lebendigkeit und Stärke der politischen Willensbildung bangte, auf den „folgenreiche[n] Zwiespalt zwischen Liberalismus und Demokratie“[119], der sich auf finanziellem Gebiet durch die Homogenität gefährdende ökonomische Machtballung besonders auswirke und den er bis in die Spannungen von „Legalität und Legitimität“ weiter zuspitzen sollte. So mündete die Auseinandersetzung mit der liberalen Nachkriegsordnung in einen identitären und für totalitäre Auslegungen anfälligen Demokratiebegriff.

Seinen Angriff auf den Liberalismus führte Schmitt mit seinem berühmt-berüchtigt gebliebenen „Begriff des Politischen“ auf einen Höhepunkt und formulierte staatstheoretische Grundsätze, die auch in die „Verfassungslehre“ eingingen. Beide von Schmitts Namen nicht zu trennende Arbeiten sind in der Tat eine „Bonner Ernte“[120], wie sie Mehring nannte, denn sie verdanken ihre Entstehung Bonner Umständen und Ergebnissen. Im Frühjahr 1927 erhielt Schmitt eine Einladung der Hochschule für Politik in Berlin zu einem Vortragsabend über Problemstellungen der Innenpolitik. „Der Begriff des Politischen“, welcher ursprünglich laut Tagebuch als Kapitel eines größeren Werkes gedacht war, verselbstständigte sich da unter seiner Hand.[121] Schmitt testete seine Überlegungen, wenn auch sehr rasch zu Papier gebracht, zunächst in seiner aktuellen Bonner Vorlesung aus.[122] Nach genügender Erprobung trug er am 20.5.1927 den „Begriff“ in der Hochschule für Politik vor und hielt seinen, wieder einmal durchwachsenen Eindruck im Tagebuch fest: „[...] verlor die Übersicht, kein guter Vortrag, deprimiert. Abscheuliche Diskussion (der Assistent Bloch von Sombart, Paul Landsberg sehr schön, Heller verteidigte mich rührend)“.[123]

Die Begriffsschrift liegt in mehreren Fassungen vor, aber schon in der Fassung von 1927 lassen sich in wenigen Grundsätzen die theoriebildenden Ansprüche skizzieren. Schmitts erster und bekanntester Grundsatz lautet: „Der Begriff des Staates setzt den Begriff des Politischen voraus.“[124] Das Politische war für Schmitt etwas vorstaatliches, auf dem der Staat als eine Gruppenkonstruktion aufbauen kann. Es handelt sich bei dem Politischen demnach um eine Kategorie von Handlungs- und Motivoptionen, für die Schmitt festhielt: „Die spezifisch politische Unterscheidung, auf welche sich die politischen Handlungen und Motive zurückführen lassen, ist die Unterscheidung von Freund und Feind.“[125] Für die Charakterisierung einer Kategorie des Politischen führte er seine klassisch gewordene Freund-Feind-Unterscheidung ein, die sich allerdings anders gestaltet als das landläufige Klischee einer solchen Unterscheidung es annimmt. Mit Schmitts Unterscheidung war ein duales Verhältnis umschrieben, das von Intensitäten und Spannungsverhältnissen, von nahen und fernen, vertrauten und fremden oder eben feindlich und freundlich gesinnten Akteuren des Politischen ausgeht.[126]

Dennoch rief er dazu auf, dies im Gegensatz zu einem ökonomisierenden und daher nivellierenden Liberalismus als existentiell, das heißt selbst- und gruppenkonstituierend, zu begreifen, wie er es auf dem Feld eines ungehegten, quasi zum offenen Ausbruch gebrachten Freund-Feind-Verhältnisses darlegte: „Der Krieg folgt aus der Feindschaft, denn diese ist die seinsmäßige Negierung eines anderen Seins. Krieg ist nur die äußerste Realisierung der Feindschaft.“[127] Die Begriffsschrift lässt sich in direkter Folge dieser Grundlegungen auch als eine nationalistische Kampfschrift mit Wendung nach außen lesen.[128] Gegen die bloße Idee des universalistischen Genfer Völkerbundes verwies er auf die souveränen Eigenrechte jedes einzelnen Staates, zu denen auch das Recht zur Kriegsführung und damit zur Feindbestimmung gehöre. Ein Weltstaat würde daher „jeden politischen Charakter verlieren“.[129] Seine Furcht vor dem Verschwimmen von Krieg und Frieden in einer von Krisen bedrohten Welt fand ihre vermeintliche Quelle in einem Zerrbild liberaler Werte: „[...] an die Stelle einer klaren Unterscheidung der beiden verschiedenen Status 'Krieg' und 'Frieden' tritt der Dauerzustand ewiger Konkurrenz und ewiger Diskussion.“[130] Die Beschäftigung mit den äußeren Problemen Deutschlands und des Rheinlandes schlug auf die inneren Verhältnisse Weimars zurück.

Von einer grundsätzlichen Kritik am Liberalismus, in die der „Begriff“ mündete, ging auch die Verfassungslehre aus. Früh hatte Schmitt, der im Wintersemester 1926/1927 erneut Vertretung für Erich Kaufmann leistete, Gedanken zu einem umfassenden „Lehrbuch des Völkerrechts“ gehegt.[131] Ludwig Feuchtwanger lockte den auf seine Konditionen bedachten Schmitt schließlich erfolgreich mit den weiteren Verlagsplanungen von Duncker & Humblot, unter die auch ein „Staatsrecht“ fiel, von dem Gerhard Anschütz zurückgetreten war. Er verschwieg seinem Autor dabei nicht, dass Rudolf Smend zeitgleich an einem eigenen Verfassungsrecht saß[132], und eröffnete somit ein Rennen zwischen den freundschaftlichen Konkurrenten Smend und Schmitt um das Erscheinen ihrer großen Hauptwerke, die sie beide 1928 auf den Markt warfen. Gegenüber Smend gab Schmitt als Ziel seiner Arbeit an, „dem Liberalismus die Totenmaske abzunehmen“.[133] Auch wenn er unter den Mühen der Arbeit und Korrektur klagte, reichte er das Manuskript Anfang Dezember per Post ein. Da befand er sich schon auf dem Sprung nach Berlin, wo er im Frühjahr 1927 mittels seines väterlichen Freundes und Mentors aus der Düsseldorfer Referendarzeit, Hugo am Zehnhoff (1855-1930), der frisch aus dem Amt des preußischen Justizministers ausgeschieden war, und seines steten Förderers aus Münchner Tagen, Moritz Julius Bonn (1873-1965) ausgeforscht hatte, wie seine Aussichten auf eine Professur an der Handelshochschule der Reichshauptstadt standen. Nach einer Kette von Absagen und Verhandlungen nahm Schmitt am 5.10.1927 den Ruf schließlich an.[134] Auch wenn dies einen vorläufigen Abstieg in der Hochschullandschaft des Reiches bedeutete und Schmitt noch lange schwankte, so zog ihn doch letztlich die Nähe zur Politik an.[135] Die „Verfassungslehre“, Schmitts einziges großes Werk aus einem Guss, beschloss somit die Bonner Jahre und zog inhaltlich ihre Summe.

Die „Verfassungslehre“ stellt kein bloßes Verfassungsrecht dar, da es die Weimarer Reichsverfassung nicht allein behandelt, sondern die Verfassungstheorie insgesamt in den Blick nimmt. Die für eine Verfassungsordnung grundlegenden Entscheidungen bezeichnete Schmitt als „Substanz“, die er von den einzelnen Verfassungsnormen unterschieden wissen wollte. Er forderte daran anschließend in der Verfassungsinterpretation die ständige Berücksichtigung der „Substanz“ und eine notwendige Relativierung einzelner geltender Verfassungsnormen gegenüber diesen Grundentscheidungen.[136] Diese Unterscheidung ist durchaus ein „verfassungspolitischer Hebel zur Affirmation und Kritik“, denn er kann auch umgekehrt und damit zur Relativierung des Verfassungsrechts als solches gegenüber einer bloß angenommenen „Substanz“ verwendet werden.[137]

Trotz dieses Kippbildes erweckt die Verfassungslehre in weiten Teilen nicht den Eindruck von einem Verfassungsskeptiker geschrieben worden zu sein. Das mag wohl am meisten an Schmitts Passagen zum Rechtsstaat liegen. Im zweiten Teil seines Werkes ging er zu den Grundlagen des bürgerlichen Rechtsstaates über und beschrieb die Grundrechte sowie die Gewaltenteilung als Ordnungsprinzipien des Verfassungsstaates.[138] Und doch: Im bedeutungsschweren Kapitel „Bürgerlicher Rechtsstaat und politische Form“ wandte er seine Unterscheidung von Liberalismus und Demokratie so konsequent an, dass er sich sogar zu dem Urteil verstieg, eine rechtsstaatliche Verfassungsordnung stelle keine Staatsform dar, sondern nur die Verwirklichung ihrer Idee von der eigenen konstitutionellen Hegung.[139] Geradezu prophetisch, wie schon einige Aussagen des Bonner Carl Schmitt, ließ er den Teil über das parlamentarische System mit dem „Auflösungsrecht des Reichspräsidenten“ enden.[140] In gewisser Weise spiegelte dies die Verfassungswirklichkeit wieder, in welche die Weimarer Republik schon bald eintreten sollte.

9. Schluss

„Wenn ich an die Gespräche denke, die wir 1921-1928 in Bonn geführt haben, so komme ich mir leichtsinnig vor“, bekannte Carl Schmitt in einem Brief aus dem vom Krieg zerstörten Berlin des Jahres 1946 an seinen alten Freund Wilhelm Neuß. „Wer weiß, ob wir die Früchte unserer Forschungen und Erfahrungen noch einmal in einem schönen Gespräch ernten können?“[141] Das war weitaus mehr als der Versuch einer Kontaktaufnahme durch einen Mann, der am vorläufigen Ende seiner Karriere angelangt nicht nur im metaphorischen Sinne in Trümmern stand. Es war auch die Erinnerung an geistig äußerst rege und anregungsreiche Zeiten.

An der Juristischen Fakultät der Universität Bonn stieß Schmitt zu einer geisteswissenschaftlichen Fachausrichtung, die sich wie er gegen den Rechtspositivismus stellte. Die Fakultät zeichnete sich trotz eines Generationswechsels und der vielen Umbrüche in Wissenschaft und Politik durch große thematische Kontinuität aus. Bestimmend blieb für die Bonner Staatsrechtslehre eine starke Stellung der Rechtsgeschichte und der Staatsphilosophie, auf die auch Schmitt in seinem begriffsbetonten Zugang immer wieder zurückgriff. Einzig auf dem für Bonn so erfolgreichen und innovativen Gebiet des Wirtschaftsrechts fand er keine eigenen Anknüpfungspunkte, was sich aus seinem stärker artikulierenden Illiberalismus und Unbehagen an der Ökonomie erklären lässt. Mag er auch kenntnisreich an die Schriften seiner Kollegen und damit an die Bonner Rechtslehre angeknüpft haben, gefestigte Bande zu der Fakultät und ihren Mitgliedern ergaben sich nicht.

Die äußere Lage Deutschlands und das durch Besatzung und Separation bedrohte Rheinland, mit dem sich Schmitt als eine zweite Heimat verbunden fühlte und von dessen Problemen er als Bonner Professor selbst betroffen war, motivierten ihn dazu, exemplarisch anhand des Rheinlandes den Kampf mit der von ihm als rechtsunsicher und diskriminierend gebrandmarkten Nachkriegsordnung von Genf und Versailles aufzunehmen. Die hier gewonnenen Einsichten in die Notwendigkeit einer starken politischen Willensbildung schlugen auf die wieder aufgenommenen verfassungsrechtlichen Arbeiten zurück und führten zu dem Vorhaben einer Ausdifferenzierung von Liberalismus und Demokratie, die gefährliche Implikationen mit sich brachte und noch immer mit sich bringt.

Schmitts politische Positionen sind gründlich diskreditiert und haben sich – gleichwohl die sogenannte „Neue Rechte“ an sie anzuknüpfen versucht – überlebt, wie auch Nationalismus und Etatismus Weimars verschwunden sind. Aus der Auseinandersetzung mit Schmitt zieht allerdings nur der einen Gewinn, der sich auf die juristisch-staatstheoretischen Argumente, nicht auf seine Ressentiments und Verzerrungen einlässt. So ließe „sich mit Carl Schmitt gegen Carl Schmitt“ lernen.[142]

Quellen

Ungedruckte Quellen

Landesarchiv NRW, Abteilung Rheinland (LAV NRW R)

Nachlass Carl Schmitt (RW 265)

Sammlung Tommissen (RW 579)

Universitätsarchiv Bonn (UA Bonn)

Personalakten (PA)

Universitäts- und Landesbibliothek Bonn (ULB Bonn)

Nachlass Wilhelm Neuß (NL Neuß 19:044)

Schriften Carl Schmitts

Schmitt, Carl, Die Diktatur des Reichspräsidenten nach Art. 48 der Reichsverfassung, in: Der deutsche Föderalismus. Die Diktatur des Reichspräsidenten. Referate von Gerhard Anschütz, Karl Bilfinger, Carl Schmitt und Erwin Jacobi. Verhandlungen der Tagung deutscher Staatsrechtslehrer zu Jena am 14. und 15. April 1924, Berlin 1924, S. 63-104.

Schmitt, Carl, Römischer Katholizismus und politische Form, München/Rom 1925.

Schmitt, Carl, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, 2. Auflage, München/Leipzig 1926.

Schmitt, Carl, Volksentscheid und Volksbegehren. Ein Beitrag zur Auslegung der Weimarer Verfassung und zur Lehre von der unmittelbaren Demokratie, Berlin/Leipzig 1927.

Schmitt, Carl, Verfassungslehre, München/Leipzig 1928.

Schmitt, Carl, Über die drei Arten rechtswissenschaftlichen Denkens, Hamburg 1934.

Schmitt, Carl, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft, Tübingen 1950.

Schmitt, Carl, Ex Captivitate Salus. Erfahrungen der Zeit 1945/47, Köln 1950.

Schmitt, Carl, Reichspräsident und Weimarer Verfassung (1925), in: Schmitt, Carl, Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, hg. v. Günter Maschke, Berlin 1995, S. 24-32.

Schmitt, Carl, Die Kernfrage des Völkerbundes (1924), in: Schmitt, Carl, Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924-1978, hg. v. Günter Maschke, Berlin 2005, S. 1-25.

Schmitt, Carl, Die Rheinlande als Objekt internationaler Politik, in: Schmitt, Carl, Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924-1978, hg. v. Günter Maschke, Berlin 2005, S. 26-50.

Schmitt, Carl, Der Status quo und der Friede (1925), in: Schmitt, Carl, Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924-1978, hg. v. Günter Maschke, Berlin 2005, S. 51-72.

Schmitt, Carl, Die Kernfrage des Völkerbundes (1926), in: Schmitt, Carl, Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924-1978, hg. v. Günter Maschke, Berlin 2005, S. 73-128.

Schmitt, Carl, Der Begriff des Politischen (1927), in: Schmitt, Carl, Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924-1978, hg. v. Günter Maschke, Berlin 2005, S. 194-239.

Schmitt, Carl, Demokratie und Finanz (1927), in: Schmitt, Carl, Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar – Genf – Versailles 1923-1939, 4. Auflage, Berlin 2014, S. 97-99.

Schmitt, Carl, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, 10. Auflage, Berlin 2015.

Tagebücher Carl Schmitts

Schmitt, Carl, Der Schatten Gottes. Introspektionen, Tagebücher und Briefe 1921 bis 1924, hg. v. Gerd Giesler, Ernst Hüsmert u. Wolfgang H. Spindler, Berlin 2014.

Schmitt, Carl, Tagebücher 1925 bis 1929, hg. v. Martin Tielke u. Gerd Giesler, Berlin 2018.

Briefwechsel Carl Schmitts Grothe, Ewald (Hg.), Carl Schmitt – Ernst Rudolf Huber. Briefwechsel 1926-1981, Berlin 2014.

Mehring, Reinhard (Hg.), „Auf der gefahrenvollen Straße des öffentlichen Rechts". Briefwechsel Carl Schmitt – Rudolf Smend 1921-1961, Berlin 2010.

Rieß, Rolf (Hg.), Carl Schmitt – Ludwig Feuchtwanger. Briefwechsel 1918-1935, Berlin 2007.

Sonstige gedruckte Quellen

Friesenhahn, Ernst, Juristen der Universität Bonn, in: Alma Mater. Beiträge zur Geschichte der Universität Bonn 25/26, Bonn 1970, S. 21-48.

Gurian, Waldemar, Carl Schmitt, der Kronjurist des III. Reiches, in: Hürten, Heinz (Bearb.), Deutsche Briefe 1934-1938. Ein Blatt der katholischen Emigration, Band 1, Mainz 1969, S. 52-54.

Harnack, Adolf von, Marcion. Das Evangelium vom fremden Gott. Eine Monographie zur Geschichte der Grundlegung der katholischen Kirche, 2. Auflage, Leipzig 1924.

Heller, Hermann, Die Krisis der Staatslehre, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 55 (1926), S. 289-316.

Kaufmann, Erich, Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie. Eine Betrachtung über die Beziehungen zwischen Philosophie und Rechtswissenschaft, Tübingen 1921.

Kaufmann, Erich, Das Wesen des Völkerrechts und die Clausula rebus sic stantibus. Rechtsphilosophische Studie zum Rechts-, Staats- und Vertragsbegriff, Tübingen 1911.

Kelsen, Hans, Gott und Staat, in: Logos 11 (1922/23), S. 261-284.

Mosler, Hermann (Hg.), Die Verfassung der Weimarer Republik vom 11. August 1919, Stuttgart 2009.

Peterson, Erik, Heis Theos. Epigraphische, formgeschichtliche und religionsgeschichtliche Untersuchungen zur Antiken "Ein-Gott"-Akklamation (Ausgewählte Schriften 8), Würzburg 2012.

Schmitt, Carl, Das Seminar für internationales Recht und Politik, in: Chronik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn für das akademische Jahr 1923/24, Bonn 1925, S. 41-42.

Schwinge, Erich, Der Methodenstreit in der heutigen Rechtswissenschaft, Bonn 1930.

Smend, Rudolf, Ungeschriebenes Verfassungsrecht im monarchischen Bundesstaat (1916), in: Smend, Rudolf, Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze, 2. Auflage, Berlin 1968, S. 39-59.

Smend, Rudolf, Die Verschiebung der konstitutionellen Ordnung durch die Verhältniswahl (1919), in: Smend, Rudolf, Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze, 2. Auflage, Berlin 1968, S. 60-67.

Zitelmann, Ernst, Die Bonner Universität, Bonn 1919.

Literatur

Baumgarten, Marita, Professoren und Universitäten im 19. Jahrhundert. Zur Sozialgeschichte deutscher Geistes- und Naturwissenschaftler, Göttingen 1997.

Becker, Thomas, Geistesgrößen und Gefahren. Theologie, Philosophie und Rechtswissenschaft an der Universität Bonn in den zwanziger Jahren, in: Meyer-Blanck, Michael (Hg.), Erik Peterson und die Universität Bonn, Würzburg 2014, S. 97-112.

Blasius, Dirk, Carl Schmitt. Preußischer Staatsrat in Hitlers Reich, Göttingen 2001.

Bracher, Karl Dietrich, Die Auflösung der Weimarer Republik. Eine Studie zum Problem des Machtverfalls in der Demokratie, Königstein im Taunus 1978.

Brand, Gregor, Non ignobili stirpe procreatum: Carl Schmitt und seine Herkunft, in: Tommissen, Piet (Hg.), Schmittiana. Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts, Band 5, Berlin 1996, S. 225-298.

Dahlheimer, Manfred, Carl Schmitt und der deutsche Katholizismus 1888-1936, Paderborn 1998.

Degenhardt, Frank, Zwischen Machtstaat und Völkerbund. Erich Kaufmann (1880-1972), Baden-Baden 2008.

Friedrich, Manfred, Geschichte der deutschen Staatsrechtswissenschaft, Berlin 1997. Grothe, Ewald, Zwischen Geschichte und Recht. Deutsche Verfassungsgeschichtsschreibung 1900-1970, München 2005.

Huber, Ernst Rudolf, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band 6: Die Weimarer Reichsverfassung, Stuttgart 1981.

Huber, Ernst Rudolf, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band 7: Ausbau, Schutz und Untergang der Weimarer Republik, Stuttgart 1984.

Huber, Ernst Rudolf, Carl Schmitt in der Reichskrise der Weimarer Endzeit, in: Quaritsch, Helmut (Hg.), Complexio Oppositorium. Über Carl Schmitt. Vorträge und Diskussionsbeiträge des 28. Sonderseminars 1986 der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, Berlin 1988, S. 33-70.

Koenen, Andreas, Der Fall Carl Schmitt. Sein Aufstieg zum Kronjuristen des Dritten Reiches, Darmstadt 1995.

Korioth, Stefan, Rudolf Smend (1882-1975), in: Grundmann, Stefan/Kloepfer, Michael/Paulus, Christoph G./Schröder, Rainer/Werle, Gerhard, Festschrift 200 Jahre Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Geschichte, Gegenwart und Zukunft, Berlin/New York 2010, S. 583-604.

Maetschke, Matthias, Ernst Rudolf Huber. Im Schatten Carl Schmitts – Ernst Rudolf Hubers Bonner Jahre 1924-1933, in: Schmoeckel, Mathias (Hg.), Die Juristen der Universität Bonn im „Dritten Reich“, Köln [u.a.] 2004, S. 368-386.

Mehring, Reinhard, Carl Schmitt. Aufstieg und Fall. Eine Biographie, München 2009. Mehring, Reinhard, „... mit symbolischer Bedeutung in der Bahnhofstraße“: Carl Schmitts (1888-1985) Greifswalder Intermezzo, in: Lege, Joachim (Hg.), Greifswald – Spiegel der deutschen Rechtswissenschaft 1815-1945, Tübingen 2009, S. 323-353.

Meier, Christian, Der Historiker und der Zeitgenosse. Eine Zwischenbilanz, München 2014.

Möllers, Christoph, Der Methodenstreit als politischer Generationenkonflikt. Ein Beitrag zum Verständnis der Weimarer Staatsrechtslehre, in: Der Staat 25 (2004), S. 399- 424.

Nichtweiß, Barbara, Erik Peterson. Neue Sicht auf Leben und Werk, Freiburg [u.a.] 1992.

Noack, Paul, Carl Schmitt. Eine Biographie, Berlin/Frankfurt am Main 1993.

Rennert, Klaus, Die „geisteswissenschaftliche Richtung“ in der Staatsrechtslehre der Weimarer Republik. Untersuchungen zu Erich Kaufmann, Günther Holstein und Rudolf Smend, Berlin 1987.

Rüthers, Bernd, Entartetes Recht. Rechtslehren und Kronjuristen im Dritten Reich, München 1988.

Schmoeckel, Mathias, Carl Schmitt in Bonn, in: Meyer-Blanck, Michael (Hg.), Erik Peterson und die Universität Bonn, Würzburg 2014, S. 237-268.

Schmoeckel, Mathias/Düppe, Till, Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, in: Becker, Thomas/Rosin, Philip (Hg.), Geschichte der Universität Bonn, Band 3: Die Buchwissenschaften, Göttingen 2018, S. 193-471.

Seiberth, Gabriel, Anwalt des Reiches. Carl Schmitt und der Prozess „Preußen contra Reich“ vor dem Staatsgerichtshof, Berlin 2001.

Siebels, Volker, Ernst Landsberg (1860–1927). Ein jüdischer Gelehrter im Kaiserreich, Tübingen 2011.

Smend, Rudolf, Die Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer und der Richtungsstreit, in: Ehmke, Horst/Kaiser, Joseph H./Kewening, Wilhelm A./Meessen, Karl Matthias/Rüfner, Wolfgang, Festschrift für Ulrich Scheuner zum 70. Geburtstag, Berlin 1973, S. 575-589.

Stolleis, Michael, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Band 3: Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft in Republik und Diktatur 1914-1945, München 1999.

Tripp, Dietrich, Der Einfluss des naturwissenschaftlichen, philosophischen und historischen Positivismus auf die deutsche Rechtslehre im 19. Jahrhundert, Berlin 1983.

Online

Lang-Hinrichsen, Dietrich, Bergbohm, Karl Magnus, in: Neue Deutsche Biographie 2 (1955), S. 77. [Online]

Liermann, Hans, Kaufmann, Erich in: Neue Deutsche Biographie 11 (1977), S. 349-350. [Online]

Münkler, Herfried, Erkenntnis wächst an den Rändern – Der Denker Carl Schmitt beschäftigt auch 20 Jahre nach seinem Tod Rechte wie Linke, in: Die Welt. [Online]

Otto, Martin, Stier-Somlo, Fritz, in: Neue Deutsche Biographie 25 (2013), S. 354-355. [Online]

Die im Jahr 1928 von Schmitt verfasste "Verfassungslehre". (© Carl-Schmitt-Gesellschaft e.V.)

- 1: Gurian, Kronjurist des III. Reiches, S. 52-54.

- 2: Christian Graf von Krockow im FAZ-Magazin vom 18.4.1986, S. 28; zitiert nach: Rüthers, Entartetes Recht, S. 155.

- 3: Münkler, Erkenntnis wächst an den Rändern.

- 4: Vgl. beispielsweise Koenen, Der Fall Carl Schmitt u. Blasius, Preußischer Staatsrat.

- 5: Vgl. Mehring, Aufstieg und Fall, S. 140.

- 6: Vgl. Noack, Schmitt, S. 65; Mehring, Aufstieg und Fall, S. 189.

- 7: Mehring, Greifswalder Intermezzo, S. 323-353.

- 8: Vgl. Schreiben des Universitätskurators Norrenberg vom 30.3.1922 an Schmitt, in: UA Bonn PA 8888; Schmitt am 9.3.1922 an Rudolf Smend, in: Mehring (Hg.), Schmitt – Smend, S. 20-21.

- 9: Vgl. Koenen, Der Fall Carl Schmitt, S. 31-32.

- 10: Vgl. Baumgarten, Professoren, S. 168-169, 177, 248.

- 11: Zitelmann, Bonner Universität, S. 3, 8-9.

- 12: Vgl. Friesenhahn, Juristen der Universität Bonn, S. 44-45.

- 13: Vgl. Schmoeckel, Schmitt in Bonn, S. 241; jüngst auch Schmoeckel/Düppe, Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, S. 299.

- 14: Landsberg gilt gar als erster jüdischer Privatdozent an einer preußischen Rechtsfakultät, jedenfalls war er es sicher für Bonn; vgl. Siebels, Ernst Landsberg, S. 24, 33.

- 15: Vgl. Friesenhahn, Juristen der Universität Bonn, S. 36.

- 16: Vgl. Schmoeckel, Schmitt in Bonn, S. 245-246; Schmoeckel/Düppe, Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, S. 302-303.

- 17: Zu Hubers Bonner Werdegang vgl. Maetschke, Im Schatten Carl Schmitts, S. 368-386.

- 18: Vgl. Lang-Hinrichsen, Bergbohm, S. 77.

- 19: Vgl. ausführlich Liermann, Kaufmann, S. 349-350; Degenhardt, Machtstaat und Völkerbund.

- 20: Vgl. Erich Kaufmann am 1.6.1923 an Schmitt, LAV NRW R RW 265-7314. Zur Beratertätigkeit für das AA und andere Institutionen vgl. Degenhardt, Machtstaat und Völkerbund, S. 91-109.

- 21: Vgl. Mehring, Aufstieg und Fall, S. 141; Mehring (Hg.), Schmitt – Smend, S. 20 Anm. 5.

- 22: Vgl. Schmitt, Schatten Gottes, S. 202, 315 u. zum neuen Institut Schmitt, Seminar für internationales Recht und Politik, S. 41-42.

- 23: Eine nicht ganz vollständige Übersicht über Schmitts Bonner Lehrveranstaltungen bietet Mehring, Aufstieg und Fall, S. 616 Anm. 6.

- 24: Vgl. Schmitt, Schatten Gottes, S. 77-79.

- 25: Vgl. Schmitt, Schatten Gottes, S. 79.

- 26: Zu den ersten Nennungen im Tagebuch vgl. Schmitt, Schatten Gottes, S. 90ff., 114ff.

- 27: Hermann Heller diagnostizierte als erster eine grundlegende Krise, vgl. Heller, Krisis der Staatslehre, S. 289-316. Die Bezeichnung „Methodenstreit“ prägte hingegen Schwinge, Methodenstreit. Zu Generationsmerkmalen vgl. Möllers, Generationenkonflikt, S. 399-424.

- 28: Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts, S. 155.

- 29: Grothe, Verfassungsgeschichtsschreibung, S. 150.

- 30: Smend, Richtungsstreit, S. 575-589.

- 31: Tripp, Positivismus, S. 278-279.

- 32: Schmitt, Über die drei Arten, S. 32.

- 33: Schmitt, Lage der europäischen Rechtswissenschaft, S. 32.

- 34: Vgl. so etwa Korioth, Rudolf Smend, S. 590-593.

- 35: Vgl. Smend, Ungeschriebenes Verfassungsrecht, S. 39-59.

- 36: Vgl. Kaufmann, Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie.

- 37: Schmoeckel/Düppe, Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, S. 309-310.

- 38: Rennert, Klaus: Die „geisteswissenschaftliche Richtung“.

- 39: Vgl. Schmoeckel, Schmitt in Bonn, S. 254-255; Schmoeckel/Düppe, Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, S. 314-315.

- 40: Vgl. Schmitt, Schatten Gottes, S. 75 Anm. 220, 99, 324-325, 340; Schmitt, Tagebücher 1925 bis 1929, S. 82 Anm. 498. Schmitts angemietetes Haus trägt heute die Adresse Godesberger Allee 155.

- 41: Ernst Rudolf Huber am 8.7.1978 an Schmitt, in: Grothe (Hg.), Carl Schmitt – Ernst Rudolf Huber, S. 388.

- 42: Vgl. Mehring, Aufstieg und Fall, S. 124, 151.

- 43: Schmitt, Politische Theologie, S. 13.

- 44: Schmitt, Politische Theologie, S. 43.

- 45: Schmitt konnte dies mit gewissem Recht tun; vgl. Kelsen, Gott und Staat, S. 261-284.

- 46: Vgl. Schmitt, Politische Theologie, S. 46-55, 64ff.

- 47: So etwa mit Landsberg jun. und Göppert, der Rathenau gekannt hatte; vgl. Schmitt, Schatten Gottes, S. 106, 124.

- 48: Schmitt, Schatten Gottes, S. 116-117.

- 49: Schmitt, Schatten Gottes, S. 106.

- 50: Damit zitiert er ohne Verweis einen Ausdruck Harnacks; vgl. Harnack, Marcion, S. 7, 9, 12-13.

- 51: Schmitt, Römischer Katholizismus, S. 26.

- 52: Vgl. Kaufmann, Wesen des Völkerrechts, S. 136.

- 53: Vgl. Dahlheimer, Schmitt und Katholizismus, S. 56-81, 82-84. Zu Koenens Ausführungen in Bezug auf die Bonner Zeit siehe Koenen, Der Fall Carl Schmitt, S. 32-62.

- 54: Schmitt, Schatten Gottes, S. 96.

- 55: Vgl. so Mehring, Aufstieg und Fall, S. 152.

- 56: Vgl. Koenen, Der Fall Carl Schmitt, S. 85-87.

- 57: Zum Krisenjahr 1923 und seinen verfassungsgeschichtlichen Konsequenzen vgl. Huber, Verfassungsgeschichte, Band 7, S. 390-401.

- 58: Als immer wiederkehrendes Motiv vgl. Schmitt, Schatten Gottes, S. 140, 145, 192, 203.

- 59: Schmitt, Schatten Gottes, S. 139-140.

- 60: Schmitt, Schatten Gottes, S. 142-143, 151, 159.

- 61: Vgl. Becker, Geistesgrößen und Gefahren, S. 104-105.

- 62: Vgl. Mehring, Aufstieg und Fall, S. 158.

- 63: Smend, Verschiebung der konstitutionellen Ordnung, S. 64.

- 64: Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage, S. 39.

- 65: Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage, S. 20.

- 66: Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage, S. 37.

- 67: Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage, S. 77.

- 68: Rudolf Smend am 22.12.1923 an Schmitt, in: Mehring (Hg.), Schmitt – Smend, S. 24-25.

- 69: Vgl. Schmitt am 28.10.1923 an Ludwig Feuchtwanger, in: Rieß (Hg.), Schmitt – Feuchtwanger, S. 38-39 mit Anm. 4.

- 70: Schmitt am 24.11.1923 an Ludwig Feuchtwanger, in: Rieß (Hg.), Schmitt – Feuchtwanger, S. 46.

- 71: Vgl. Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts, S. 186-189; Friedrich, Geschichte der Staatsrechtswissenschaft, S. 320-324.

- 72: Vgl. Bracher, Auflösung der Weimarer Republik, S. 47-52, 56-57.

- 73: Vgl. Huber, Verfassungsgeschichte, Band 6, S. 688-689; Bracher, Auflösung der Republik, S. 47-48.

- 74: Huber, Verfassungsgeschichte, Band 6, S. 689.

- 75: Art. 48 Abs. 4 WRV: „Das Nähere bestimmt ein Reichsgesetz.“

- 76: Schmitt, Schatten Gottes, S. 311. Der Originalbrief Triepels vom 3.2.1924 befindet sich im Nachlass: LAV NRW R RW 265-16399. Schmitt, Schatten Gottes, S. 311. Der Originalbrief Triepels vom 3.2.1924 befindet sich im Nachlass: LAV NRW R RW 265-16399.

- 77: Schmitt, Diktatur des Reichspräsidenten, S. 81.

- 78: Schmitt, Diktatur des Reichspräsidenten, S. 82-104.

- 79: Schmitt, Schatten Gottes, S. 337.

- 80: Schmitt, Reichspräsident und Weimarer Verfassung, S. 27.

- 81: Seiberth, Anwalt des Reiches.

- 82: Mehring, Aufstieg und Fall, S. 168.

- 83: Vgl. Ludwig Feuchtwanger am 23.3.1925 an Schmitt, in: Rieß (Hg.), Schmitt – Feuchtwanger, S. 127 u. zum Kontrahenten Otto, Stier-Somlo, S. 354-355.

- 84: Schmitt am 21.5.1925 an Rudolf Smend, in: Mehring (Hg.), Schmitt – Smend, S. 44.

- 85: as war nicht der einzige antisemitische Bannstrahl, der seine Fachkollegen traf. Auch zu den bisher engen Fakultätskollegen Landsberg und Kaufmann notierte er wachsende Distanz in seinem Tagebuch. Ein Bonner Kinobesuch bot Anlass zu ähnlichen Worten: „[...] the Kid, weil Landsberg das so gerühmt hatte; Dreck, jüdische Sentimentalität. Sah die Entfernung zu diesen Leuten.“