Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Erster Weltkrieg 1914-1918

Das Attentat serbischer Extremisten auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand (1863-1914) und seine Frau Sophie (1868-1914) in Sarajewo am 28.6.1914 löste auch in der Region des Siebengebirges Entsetzen und Empörung aus. Die Unterstützung des deutschen Bundesgenossen Österreich-Ungarn zu einem energischen Vorgehen gegen Serbien stellte daher eine Selbstverständlichkeit dar. In den ersten Juliwochen blieb es sommerlich ruhig, da die deutsche Regierung nur hinter den Kulissen die Bewältigung der immer bedrohlicheren Krise betrieb. Ende Juli aber versuchte jeder an Neuigkeiten über die dramatische Entwicklung der Ereignisse zu kommen. Das Geschäftslokal der Lokalzeitung „Echo des Siebengebirges“ in Königswinter war bald von einer Menschenmenge umlagert, die hier die aktuellsten Extrablätter mit den neuesten Nachrichtenmeldungen erwartete. In Königswinter, so berichtete die Zeitung am 27.7.1914, war die Stimmung bei Bekanntwerden der Kriegserklärung Österreichs an Serbien sehr patriotisch: in den Hotels und Restaurationen seien das Deutschlandlied, „Es braust ein Ruf wie Donnerhall“, „Heil dir im Siegerkranz“ und „Gott erhalte Franz den Kaiser“ gesungen worden.

Der Beginn des Krieges durch die Anordnung des Kriegszustandes am 31.7.1914, der Mobilmachung und der Kriegserklärung des Deutschen Reiches an Russland am 1.8.1914 wurde fast wie ein Naturereignis, wie das lang ersehnte Gewitter nach einem heißen Tag, empfunden und begrüßt: „Krieg! Wie ein Blitz schlug das Telegramm der Mobilmachung ein.“ Mit diesen Worten beginnt die „Kriegschronik“ der katholischen Volksschule Oberkassel. Der Wirt des Königswinterer Westfalenhofes und Dichter Fritz Klein (1855-1922) textete auf die Musik des Liedes „In des Waldes finstern Gründen“ sein „An die Gewehre!“ betiteltes neuestes Werk:

„In des Balkans Mörderschmiede

Jahrelang die Funken sprüh´n

Unaufhörlich Wetterleuchten

Bis die Bombe platzt in Wien.

[…]

Auf Germania du hehre

Zieh´ das alte deutsche Schwert

Und beschütze Weib und Kinder

Wehr den Feind von Haus und Herd.

[…]“

Trotz des Hurra-Patriotismus in den ersten Kriegstagen ahnte und mahnte das „Echo des Siebengebirges“ aber bereits bei Kriegsausbruch: „Ernste Zeiten stehen uns bevor.“[1]

Bereits am 31.7.1914 waren die ersten Einberufungen ergangen und ein steter Strom von Männern zog in die Kasernen. An den Bahnsteigen verabschiedeten sie sich von den Angehörigen und Schaulustigen. Durchfahrenden Zügen mit Soldaten wurde gewunken. Ob die Züge wie andernorts anhielten und die Männer von Freiwilligen mit Lebensmitteln und Getränken versorgt wurden, ist nicht überliefert.

Da die Truppenbewegungen größtenteils über die Eisenbahn erfolgten, war der Friedensfahrplan außer Kraft gesetzt worden. Auf der Rheinstrecke fuhren nur noch zwei Personenzüge täglich. Alles andere waren Truppentransporte. Am Oberkasseler Güterbahnhof wurden hölzerne Rampen gebaut, um Truppen und Kriegsgerät zu verladen. Sie blieben jedoch ungenutzt und wurden ein halbes Jahr später wieder abgebaut. Zur Mobilmachung gehörte auch die Einberufung des Landsturms und die Musterung von Pferden und Transportmitteln. Bald schon gab es Aufrufe an Jugendliche als „die Nachkommen des erprobten Landsturms vom Siebengebirge“ (1813/1814) in die Jugendwehr einzutreten, die es offenbar in jeder Kommune gab.

Diese unternahm in den nächsten Jahren paramilitärische Übungen zur Vorbereitung auf den Kriegseinsatz. Die Bonner Jugendwehr kam dazu auch ins Siebengebirge.

Die hektische Betriebsamkeit verursachte Aufregung und Nervosität, Gerüchte über geheime Goldtransporte und Spione machten die Runde. Ein Photograph, der in jenen Augusttagen das Oberkasseler Trajekt als Ansichtskartenmotiv aufnehmen wollte, wurde von der Oberkasseler Polizei verhaftet und abgeführt, aber bald wieder auf freien Fuß gesetzt.

Es ist unbekannt, wie viele Männer aus der Region des Siebengebirges Kriegsdienst leisten mussten. Es dürften mehrere Tausend gewesen sein. Ende August erschienen in den Lokalzeitungen die ersten Todesanzeigen für die aus der Region stammenden Gefallenen, bis zum Kriegsende sollten es rund 1.000 sein. Sie starben in Belgien, Frankreich, Russland und Italien. Bemerkenswert ist das Schicksal des Maschinenmaats Carl Schmitz (1893-1918) aus Königswinter, der beim Absturz des Afrika-Luftschiffes LZ 104 / L 59 am 7.4.1918 in der Straße von Otranto ums Leben kam. Wie viele Soldaten aus der Region des Siebengebirges verwundet wurden und wie viele in Gefangenschaft gerieten, ist nicht bekannt.

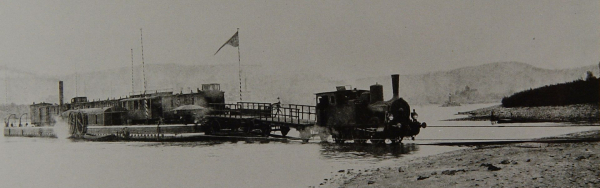

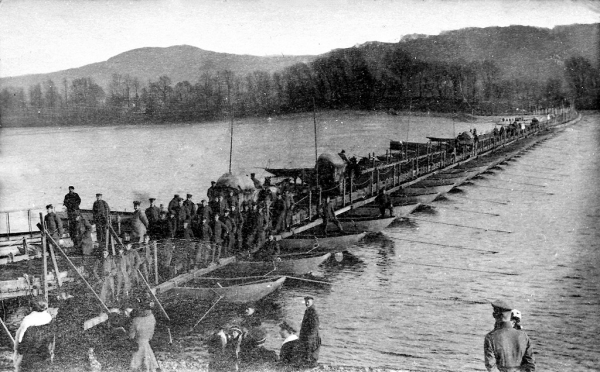

Das Trajekt Bonn-Oberkassel, hier die Ponte im Bonner Fährhafen, um 1900. (Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek, Bonn)

Zu einiger Berühmtheit kam der aus Königswinter stammende Kapitän Karl Spindler (1887-1951), dem es im März 1916 – also noch vor Graf Luckner (1881-1966) – gelang, mit seinem als Norweger getarnten Handelsschiff die britische Seeblockade zu durchbrechen und die irische Westküste zu erreichen. Die Übergabe einer Waffenladung, welche die Iren für ihren Osteraufstand benutzen wollten, scheiterte an der Verschiebung des Aufstandes um einen Tag, so dass die britische Marine das deutsche Schiff stellen konnte. Spindler versenkte Schiff und Ladung vor dem Hafen von Cork und ging mit seiner Mannschaft in Gefangenschaft. Im Juli 1917 unternahm er einen Fluchtversuch, wurde aber wieder gefangen. Im April 1918 kam er bei einem deutsch-englischen Gefangenenaustausch in die Niederlande. Nach dem Krieg verfasste er ein Buch über seine Erlebnisse, dem er den Titel „Das geheimnisvolle Schiff“ gab. In Irland ist Spindler noch immer in guter Erinnerung.

Schon früh riefen die Ortsgruppen der Vaterländischen Frauenvereine vom Roten Kreuz zum Eintritt auf. Da es in Königswinter noch keinen Verein gab, erfolgte am 6. August ein Aufruf zur Gründung eines solchen. Der Stadtrat von Königswinter beschloss eine Kreditaufnahme und die Bereitstellung der Geldmittel für den Kauf von Lebensmitteln für die Verpflegung der zu erwartenden Verwundeten. Noch im August 1914 richtete der Vaterländische Frauenverein die ersten Lazarette in Königswinter im Hotel Düsseldorfer Hof und in der Turnhalle am Palastweiher ein. Anfang September kamen die ersten Verwundeten in die Krankenhäuser von Königswinter und Oberkassel. Die Zahl stieg rasch, so dass weitere Häuser Verwundete aufnahmen. So diente vorübergehend auch die Eisenbahnerschule in Niederdollendorf als Lazarett. In Honnef wurde die von den Nonnenwerther Franziskanerinnen getragene Schule St. Josef teilweise als Lazarett genutzt. Die Schwestern pflegten in den nächsten Jahren weit über 1.000 Verwundete. Die in den Lazaretten verstorbenen Soldaten fanden ihr Grab auf den Friedhöfen, wo Ehrengräber für sie angelegt wurden.

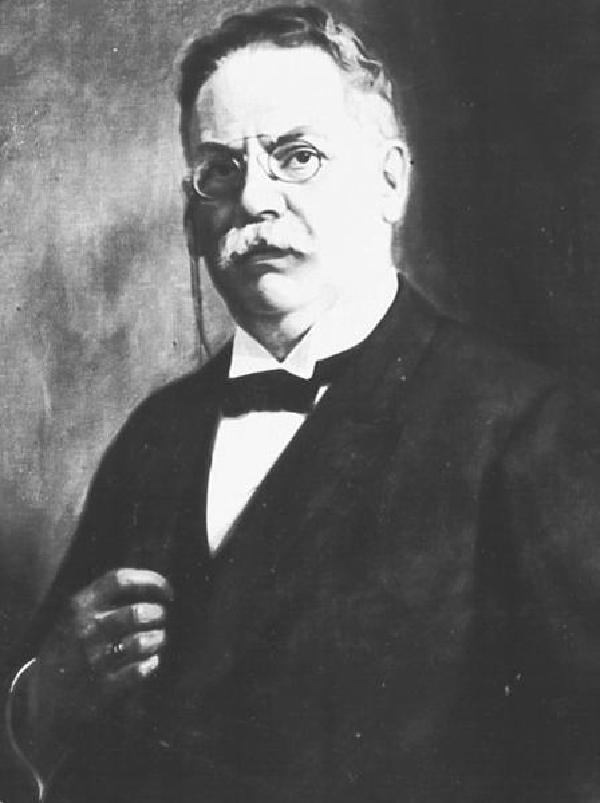

Kapitän Karl Spindler, undatiert. (public domain)

Um den Kontakt zu den Soldaten im Feld zu halten und deren Stimmung zu heben, sammelten die Gemeinden so genannte Liebesgaben und sendeten Pakete mit Lebensmitteln und Geschenken an die Männer. Durch die Einberufungen herrschte ein Mangel an Arbeitskräften, so dass Frauen vermehrt in Wirtschaftbetrieben arbeiteten. In den Niederdollendorfer Industriewerken waren russische Kriegsgefangene eingesetzt.

Je länger der Krieg dauerte, desto ungewisser entwickelte sich die Versorgungslage für die Bevölkerung. Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs wurden knapp. Die Einführung eines Bezugsscheinsystems sollte für eine gerechte Verteilung sorgen. Für die Rüstungsindustrie gab es regelmäßige Sammlungen von wertvollen Rohstoffen. Um an Metall zu kommen, mussten die Kirchenglocken abgeliefert werden. Zur Finanzierung des Krieges rief der Staat zur Zeichnung von Kriegsanleihen auf.

Die Kommunen im Siebengebirge wurden nach der Gemeindeordnung beziehungsweise Rheinischen Städteordnung von 1856 geführt. Die beiden Städte Honnef und Königswinter konnten ihre Bürgermeister selbst wählen, die sieben Gemeinden der Ämter Königswinter-Land, Oberkassel und Oberpleis nicht. Gewählt wurde in der preußischen Rheinprovinz nach dem so genannten Dreiklassenwahlrecht, das heißt, die Wähler wurden nach der Höhe ihrer Steuerzahlungen in eine Liste eingetragen und dann in drei Abteilungen eingeteilt, wobei die erste Abteilung die höchsten Steuerzahler enthielt, die zusammen ein Drittel des gesamten Steueraufkommens erreichten. Die zweite Abteilung setzte sich aus den folgenden Wählern zusammen bis wieder ein Drittel erreicht war. Alle anderen gehörten in die dritte Abteilung. Jede Abteilung besaß die gleiche Anzahl von Vertretern im Stadt-, Amts- oder Gemeinderat. Auf kommunaler Ebene, insbesondere in den Kleinstädten und Dörfern des Siebengebirges, spielten Parteien keine große Rolle, hier - wo jeder jeden kannte - waren es meist Personenwahlen.

Anders verhielt es sich bei den Wahlen zum Reichstag. Bei der letzten Wahl am 12.1.1912 hatte sich mit 78,9 Prozent der Stimmen in der katholisch geprägten Region der der Zentrumfraktion angehörende Kölner Landesgerichtsrat und bisherige Abgeordnete Karl Georg Becker (1858-1914) erneut deutlich durchgesetzt. Sein nationalliberaler Gegenkandidat, der in Honnef lebende Korvettenkapitän a.D. Heinrich Ludwig von Holleben (geboren 1848) erhielt lediglich 11,8 Prozent der Stimmen. Der ebenfalls dem Zentrum zuzuzählende Pfarrer Lambert Lambertz (1868-1958) aus (Simmerath-) Dedenborn kam auf 6 Prozent. Da Becker bereits im Februar 1912 sein gerade wiedergewonnenes Mandat aufgab, kam es am 1.3.1912 zu einer Nachwahl in den beiden Landkreisen Siegkreis und Waldbröl, die den Wahlkreis Köln 5 bildendeten. Diesmal gewann der dem Zentrum angehörende Kölner Justizrat Karl Trimborn sogar 98,8 Prozent der Stimmen in der Region.

Während des Krieges fanden keine Wahlen statt. Gemäß dem „Burgfrieden“ sollten politische Auseinandersetzungen bis nach Kriegsende zurückgestellt werden. Die Dauer des Krieges aber ließ diesen bröckeln. Anhänger eines Siegfriedens und Befürworter eines Verhandlungsfriedens rangen im Reichstag um den richtigen Weg aus dem Krieg und um Mehrheiten. Gegen einen Verständigungsfrieden und Reformen im Inneren formierte sich alsbald Widerstand außerhalb des Parlaments. Im Sommer 1917 entstand die Deutsche Vaterlandspartei, eine neue politische Organisation der „nationalen Opposition“, die sich zunächst den Namen „Hindenburg-Partei“ hatte geben wollen. Im August 1917 fand ein letztes Vorbereitungstreffen, am 2.9.1917 die konstituierende Sitzung der neuen Partei statt. Ihr erster Vorsitzender war Alfred von Tirpitz (1849-1930), der zweite Vorsitzende Wolfgang Kapp (1858-1922). Die Vaterlandspartei trat als „Einigungspartei“ auf, die über alle sozialen Grenzen hinweg alle Deutschen um sich sammeln wollte. Außenpolitisch plädierte sie für eine siegreiche Beendigung des Krieges und einen „deutschen Frieden“ mit weitreichenden Annexionen. Innenpolitisch sprach sie sich zunächst gegen die preußische Wahlrechtsreform und die Parlamentarisierung der Reichspolitik aus, zog ihre Forderungen aber offiziell rasch wieder zurück. Die Partei verstand sich als außerparlamentarische Opposition, die nach Auflösung des Reichstages einen „starken Mann“ an der Spitze des Staates stellen wollte.

Im Oktober 1917 warben der Landesverein und die Ortsgruppe Bonn-Bad Godesberg in ganzseitigen Aufrufen in den Lokalzeitungen um Beitritte und für das Weiterkämpfen bis zum Siegfrieden: „Wir haben den Sieg, wir haben den Frieden, wie wir ihn brauchen, wenn wir nur noch diese letzte Strecke des Weges aushalten.“ Im November 1917 lud sie zu Veranstaltungen in Köln und Bonn (Ortsgruppe Bonn und Umgegend) ein. Im Juli 1918 bestanden in ganz Deutschland bereits 2.536 Ortsvereine. Die extrem nationale Partei fand auch Anhänger im Siebengebirge. Es gelang ihr die Gründung einer Ortsgruppe in Honnef.

2. Novemberrevolution 1918

Die für viele Deutsche überraschend eingetretene militärische Niederlage und die mit ihr verbundene Erkenntnis, dass alle Entbehrungen und Opfer des Krieges letztlich umsonst gewesen waren, löste einen regelrechten Schock in der überwiegend national gesinnten Bevölkerung des Siebengebirges aus. Gleichzeitig fiel durch die niemals für möglich gehaltene Abdankung des Kaisers die gewohnte innere Ordnung in sich zusammen und die Angst um Leben, Hab und Gut griff um sich. Die Waffenstillstandsbedingungen, die Besetzung des Rheinlandes durch alliierte Truppen und schließlich die harten Bestimmungen des Versailler Vertrages wurden als nationale Schmach empfunden. Diese Erfahrungen prägten das politische Bewusstsein der Menschen und die Auswirkungen dieses Traumas lassen sich kontinuierlich in der Weimarer Zeit nachweisen. Der Präsident der Bonner Handelskammer, der Unternehmer Alfred Soennecken (1881-1954), beschrieb 1918 die Fassungslosigkeit des Bürgertums angesichts der Zustände mit eindringlichen Worten: „Mit unerhörter Wucht ist fast über Nacht über unser Vaterland ein geradezu vernichtendes Geschick hereingebrochen. [...] Eine politische Umwälzung im Inneren hat Platz gegriffen, wie sie selbst eine glühende Phantasie niemals für möglich erachtet hätte, und alle Begriffe von Autorität und Disziplin scheinen über den Haufen geworfen zu sein.”[2]

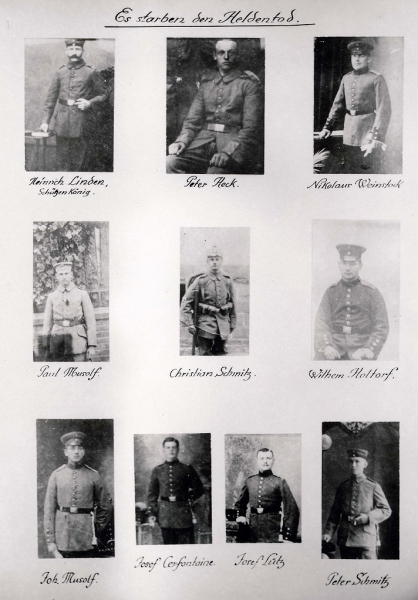

Gefallene Junggesellen aus Oberkassel, ca. 1918. (Heimatverein Oberkassel)

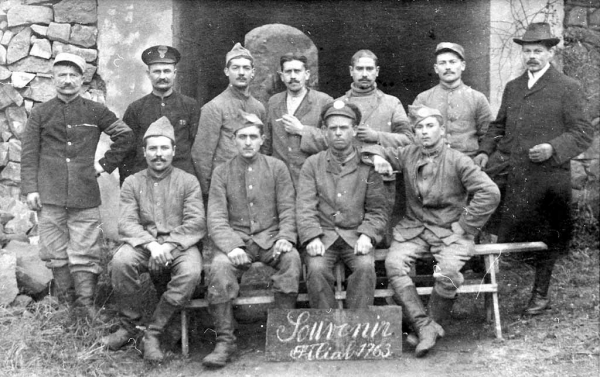

Kriegsgefangene in Oberdollendorf vor dem Steinbruch, vor 1918. (Heimatverein Oberkassel)

Dabei waren die letzten Kriegsmonate im Bonner Raum, wie Helmut Vogt in seinem Beitrag der Bonner Stadtgeschichte feststellte, „eher von Lethargie, Kriegsmüdigkeit und Vertrauensverlust in die politische Führung als von Streiks und Auflehnung gekennzeichnet”.[3] Auch im Siebengebirge entstand keine politische Massenbewegung, die wie andernorts mit Friedens- und Hungerstreiks gegen den Krieg aufbegehrte. Selbst in dem am meisten industrialisierten Gebiet, im Amt Oberkassel, blieb es still. Hier war die Bereitschaft für einen Verständigungsfrieden mit den Westmächten weitverbreitet. Die innenpolitische Frage nach mehr Mitspracherecht und Demokratisierung des Staates fand kaum Interesse. Der Oberkasseler Amtsbürgermeister konnte in seinem Bericht vom 28.3.1918 nur „Verständnislosigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber den auf Umgestaltung der Verfassung gerichteten Bestrebungen” feststellen.[4]

Als im September 1918 die Oberste Heeresleitung gegenüber der deutschen Öffentlichkeit völlig unerwartet das Eingeständnis machte, dass Deutschland den Krieg militärisch nicht mehr gewinnen könne und der Reichsregierung umgehend Friedensverhandlungen mit den Feindmächten empfahl, bedeutete dies einen abrupten Umschwung des bisher auf den „Siegfrieden” ausgerichteten Kurses. Der Krieg war also schon verloren, bevor der Burgfrieden von 1914 endgültig seine Wirkung verlor und die Revolution ausbrach.

Nur so ist es zu verstehen, dass sich in der bürgerlichen Honnefer Volkszeitung am 30.10.1918 ein letzter Durchhalte- und Sammlungsaufruf für die „Heimatfront” findet, der bereits den Boden für die spätere so genannte Dolchstoßlegende bereitete: „Unsere Schuld. Wenn man vor kurzem die deutschen Zeitungen in die Hand nahm, konnte man glauben, wir lebten nicht in einem Krieg gegen die halbe Welt, sondern in einem Bürgerkrieg. Wir haben unter ewiger Krittelei an den wirtschaftlichen Einrichtungen unseren Willen zur Selbsterhaltung so geschwächt, daß der Feind einen Erfolg erringen konnte, der ihm sonst versagt geblieben wäre. Jetzt muß in jedem Deutschen die Erkenntnis der ernsten Stunde geweckt werden. Der Feind ist willens, in unsere Heimat einzubrechen. Das wird ihm aber nie gelingen, wenn wir die durch die Wirksamkeit feindlicher Agenten zersplitterten Kräfte unseres Deutschtums sammeln. Noch sind wir imstande, großes Unheil zu verhüten. Handeln wir darnach und bezeugen wir auch unseren Soldaten, daß wir ihnen die verdiente Achtung nicht versagen. Da der Krieger heute nicht mehr soviel Liebesgaben wie früher erhalten kann, so muß er dafür täglich fühlen, daß seine Treue durch Treue vergolten wird.”[5]

Im November 1918 erfasste die von Wilhelmshaven und anderen norddeutschen Häfen ausgehende Revolution auch das Rheinland. Allerdings hatte, wie Wilhelm Janssen es formuliert, „am Rhein kein eigenständiger revolutionärer Funke gezündet”[6], vielmehr brachten anreisende Matrosen aus Kiel den Umsturz in die preußische Rheinprovinz. Nach dem Sieg der Bewegung in Köln verbreitete sie sich rasant im Umland. Verlauf, Art und Umfang der Umsturzbewegung in den kleinen Städten und Ämtern des Siebengebirges ähneln sich dabei.

Zunächst einmal herrschte in den bürgerlichen Bevölkerungsschichten Besorgnis über die stürmische Entwicklung, die ganz Deutschland erfasst hatte. Sie fürchteten vor allem um ihr Hab und Gut. Alle ihre Befürchtungen über anarchistische Zustände schienen sich mit einem Mal zu bewahrheiten. In Köln und Bonn war es zu Plünderungen gekommen, die sich allerdings zum größten Teil auf das Staatseigentum in den nunmehr unbewachten Kasernen beschränkten. Um nicht in der revolutionären Welle unterzugehen, ergriffen die Einwohner selbst die Initiative. Rasch gründeten sich Arbeiter-, Bürger- und Soldatenräte sowie Bürgerwehren, die neben die Stadt- beziehungsweise Amtsverwaltungen und die bisherigen Kommunalparlamente traten. Für sie alle galt die „Parole”, wie sie der Königswinterer Rat formulierte: „Neuordnung, aber keine Unordnung.”[7] Der Eintrag in der Chronik der Niederdollendorfer Katholischen Volksschule für den 9.11.1918 jedoch ließ nichts Gutes hoffen: „Sowohl auf dem Lande wie in den Städten wurde die bisherige Behörde plötzlich abgesetzt, und an deren Stelle setzte man Volksbeauftragte, durch deren Unkenntnis in kurzer Zeit Ruhe und Ordnung im Lande schwinden wird.”

In Honnef, wo die Arbeiterbewegung zwar schon durch die Freie Gewerkschaft vertreten war, aber noch nicht so richtig hatte Fuß fassen können, bildete sich bereits am 9.11.1918 ein Arbeiter- und Soldatenrat. Er übernahm die Polizeigewalt und kontrollierte die Lebensmittelverteilung. Zum ersten Beauftragten und Leiter wurde einen Tag später von der Zentralstelle des Arbeiter- und Soldatenrates in Köln der Soldat Peter Mahlberg ernannt. Als Stellvertreter fungierten der Soldat Wilhelm Wierich und der Bürger Johann Kachel. Ab diesem Zeitpunkt zeichnete das neue Gremium mit „Arbeiter-, Soldaten- und Bürgerrat” (ABS). Die neue Bezeichnung spiegelte eine Beteiligung des lokalen Bürgertums vor, die so nicht vorhanden war. Der Schreiner Kachel gehörte seit langem dem Lager der Arbeiter an: Er war schon vor dem Ersten Weltkrieg Vorsitzender der sozialdemokratisch dominierten Freien Gewerkschaft in Honnef gewesen und der einzige Funktionär der SPD im Siegkreis, der nicht im Untergrund lebte.

Die Antwort des Bürgertums auf die drohende Machtübernahme durch die Arbeiterschaft war die Mobilisierung von militanten Abwehrkräften. Am 18.11.1918 erfolgte durch einen Aufruf des Bürgermeisters die Gründung einer Bürgerwehr. Gleichzeitig fand eine Annäherung der beiden nebeneinander bestehenden Institutionen statt. Der Arbeiterrat und das Stadtverordnetenkollegium kamen zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen. Weniger reibungslos verliefen die Beziehungen zwischen dem ABS und der Stadtverwaltung, der „passiver Widerstand” vorgeworfen wurde.

Der damalige Oberkasseler Amtsbürgermeister Richard Nücker, undatiert. (Heimatverein Oberkassel)

Widerstand entwickelte sich vor allem von politischer Seite her. Am 25.11.1919 fand in Honnef eine Volksversammlung statt, auf welcher der Reichstagsabgeordnete für den Siegkreis, Karl Trimborn, sprach. Der Staatssekretär a.D. warnte eindringlich vor den Gefahren des Bolschewismus. Der ABS nahm dazu Stellung und distanzierte sich von dem „Treiben der sogenannten Spartacusleute”. Die Bürgerlichen drängten jetzt auf eine Teilhabe an der revolutionären Rätebewegung, um ihren Einfluss nicht völlig zu verlieren. Auf einer weiteren Volksversammlung am 4.12.1918 unter der Leitung des Stadtverordneten Engelbert Kickel im Kurhaus waren fast 500 wahlberechtigte Bürger anwesend. Als Ergebnis der Veranstaltung wurde für die Aufhebung des ABS und stattdessen für die Bildung eines Volksrates votiert, dem auch Bauern, Handwerker, Gewerbetreibende und Beamte angehören sollten. Die Kosten von rund 8.000 Mark für den Rat und die Bürgerwehr übernahm auf Antrag des Rates die Stadtkasse.

Auf einer weiteren Versammlung am 9. Dezember sprach das Mitglied des Verwaltungsausschusses von Siegburg, Wilhelm Schack (SPD), über die aktuelle Lage. Die Äußerungen des Sozialdemokraten über die Religion stießen auf Empörung. Der bisherige Arbeiter-, Bürger- und Soldatenrat vereinigte sich aber auf dieser Versammlung mit dem vorher gewählten Volksrat (Vorsitzender Mathias Kickel) und beide bildeten zusammen den so genannten Verwaltungsausschuss. Dieser sprach dem Bürgermeister sein Misstrauen aus. Der neue Verwaltungsausschuss, der parallel zum Stadtrat fungierte, setzte Kommissionen für die Lebensmittelversorgung, Arbeitsvermittlung und Notstandsarbeiten ein. Gleichzeitig ordnete er August Cremer dem Bürgermeister bei, so dass die Stadtverwaltung ihn nun als ein weiteres Aufsichts- und Kontrollorgan dulden musste. Der Ausschuss betonte, dass er die „Wiederherstellung des guten Verhältnisses zwischen Bürgerschaft und Stadtverwaltung” anstrebe.

In seiner Stadtgeschichte von Honnef beschreibt 1925 der Lehrer Johann Joseph Brungs (1853-1942) mit beißender Ironie das Schicksal des ABS: „Schon ehe [...] Truppen hier durchzogen, hatte ein Arbeiter-, Bürger- und Soldatenrat am 11. Nov. 1988 [sic!, Druckfehler, gemeint ist 1918] die Verwaltung der Stadt an sich gerissen. Doch nur vier Wochen dauerte diese Herrlichkeit, da löste ihn ein Verwaltungsausschuß ab.”[8]

In gemäßigteren Bahnen verlief die „Revolution” in Königswinter. Am 10.11.1918 wurde hier zunächst auf Anregung des Bürgermeisters eine Bürgerwache aus beurlaubten Soldaten aufgestellt. Am Nachmittag des 11.11.1918 bildete sich ein Soldatenrat aus Bürgern der Stadt, am Abend des folgenden Tages wurde ergänzend ein Bürger- und Arbeiterrat gewählt. Vorsitzende waren Christian Linzbach (als Vertreter des Soldatenstandes), Karl Lorke (Arbeiter) und Michael Schoop (Bürger). Hier funktionierte die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung offenbar besser: Dem ebenfalls neuen Sicherheitsausschuss standen Bürgermeister Josef Clever und Christian Linzbach gemeinsam vor. Am 18.11.1918 erfolgte der Aufruf zur Bildung einer Bürgerwehr, die Anspruch auf Löhnung haben sollte.

Die Verwaltung des Amtes Oberkassel schaltete sich sogar aktiv in die Rätebewegung ein und bildete nach einer Unterredung mit Vertretern des Soldatenrates am 12.11.1918 eine Arbeiter-, Bürger- und Soldatenwehr. Erst zwei Tage später wurde auf einer öffentlichen Versammlung der Arbeiter-, Bürger- und Soldatenrat gewählt. Er war dem am 9.11.1918 in Siegburg gegründeten Soldatenrat unterstellt und nahm sogleich die öffentliche Gewalt in seine Hände. Auch hier fand die Aufstellung einer Sicherheitstruppe statt, die eine „Wache Kalkuhl” am Ortsende von Oberkassel einrichtete. Von dort aus gingen regelmäßig Patrouillen durch die Gemeinde. Alle besonderen Vorkommnisse wurden ab dem 15. November in ein Wachbuch eingetragen. Es blieb ruhig.

Im Gegensatz zu den Rheinorten gab es in der Bergregion keine Arbeiter- und Soldatenräte. In der Gemeinde Aegidienberg wurde zwar der Versuch unternommen, einen Soldatenrat zu gründen, der aber an der Interessenlosigkeit der dort ansässigen Bauern scheiterte. Jedoch bildete sich auch hier eine Bürgerwehr, die bei Dunkelheit die Dorfeingänge bewachte. Das Amt Oberpleis blieb bei den revolutionären Ereignissen außen vor.

Nach ihrer Etablierung blieben die Räte einerseits bemüht, sich von den alten Autoritäten abzugrenzen und ihre Eigenständigkeit zu betonen, andererseits bedurften sie der Unterstützung durch die Stadt- und Amtsverwaltungen. In Königswinter wurde der Bürgermeister darauf hingewiesen, alle Briefe ungeöffnet weiterzuleiten. Gleichzeitig erfolgte eine Einladung zur Teilnahme an der nächsten Sitzung.

Doch nicht nur mit den zivilen Vertretern der alten Herrschaft mussten sich die Räte auseinandersetzen. Mitte November 1918 war als neuer Machtfaktor in der Region das zurückgehende deutsche Militär erschienen. Bei den Verhandlungen über einen Waffenstillstand war von den Alliierten die Räumung Belgiens, Nordfrankreichs und Elsass-Lothringens gefordert worden. Zusätzlich sollten das linke Rheinufer und einige Brückenköpfe auf dem rechten Ufer von alliierten Truppen besetzt werden.

Karl Trimborn, Porträtfoto. (Rheinisches Bidlarchiv)

Am 15.11.1918 trafen als erster Truppenteil aus Nordfrankreich und Belgien 120 Mann einer Fliegerabteilung mit Lastautos in Königswinter ein. Honnef erhielt seine erste Einquartierung zwei Tage später. Am 22.11.1918 rückte Königswinter vollends in das Operationsgebiet. Das Oberkommando der Heeresgruppe B nahm seinen Sitz in Königswinter. Ende November strömten über eine schwere Brücke aus Rheinkähnen zwischen Königswinter und Mehlem alle Waffengattungen und über eine leichte Pontonbrücke zwischen Niederdollendorf und Rüngsdorf Fußtruppen des deutschen Feldheeres über den Rhein zurück. Die Stadt Königswinter mit ihren zahlreichen Einquartierungen glich in diesen Tagen „einem großen Heerlager”[9]. Zusätzlich wurden die Königswinterer Dampffähre und die Motorboote der Schiffer eingesetzt, um die Feldtruppen in der knapp bemessenen Räumungsfrist über den Fluss zu setzen. Die Bevölkerung der Region begrüßte die Truppen freudig, beflaggte die Häuser und schmückte die Straßen bei ihren Durchzug.

Mit der Ankunft des Militärs und dem Übergang in dessen Operationsgebiet setzten diese die Militärgesetze in Kraft. Der Ortskommandant von Königswinter, Hauptmann von Kröscher, der im Hotel Europäischer Hof wohnte, wo auch das Geschäftszimmer untergebracht war, erließ am 22.11.1918 einen „Ortsbefehl”, in dem er die an diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften der Bevölkerung mitteilte. Jeder Sicherheitsdienst mit der Waffe ging nun auf die bewaffnete Macht über. Das jetzt als Ordnungsmacht auftretende Militär kontaktierte zwar den Bürgermeister, nicht aber den revolutionären Rat.

In dieser kritischen Situation suchten die Räte gegenüber dem Militär ihre Position zu behaupten. Den im „Echo des Siebengebirges“ veröffentlichten und im Schaufenster des Geschäftslokals der Zeitung aushängenden „Ortsbefehl” empfanden sie als eine Übergehung. Zunächst verlangten sie die sofortige Entfernung des „Ortsbefehls” aus dem Fenster, was auch geschah. Des Weiteren wandten sie sich mit einem Schreiben an das Militär, worin sie die Zusammenarbeit mit dem Ortskommandanten wünschten und sich gegen die Missachtung verwahrten. Künftig, so verlangten sie, müsse ihnen jede Veröffentlichung vorgelegt werden und so rechtzeitig, dass eine Zensur möglich sei. Zur Begründung gaben sie an: „Auch diese Massregelung bezweckt weiter nichts, als Verhütung von auf Bürgerkrieg und Gegenrevolution abzielende Propaganda.”[10] Dem Ortskommandanten von Kröscher wurde mitgeteilt, dass „nicht lediglich allein der Bürgermeister, sondern vor allem der S.A.B. Königswinter” anzusprechen sei.[11]

Das dringendste Problem, dem sich die nun Verantwortlichen gegenüber sahen, war die Versorgung der Bevölkerung. In Königswinter entschied der Rat nach dem Vorbild der Stadt Bonn, einen auf dem Rhein festliegenden Kahn mit Einwilligung des Besitzers, der Firma Stinnes, zu beschlagnahmen und die an Bord befindliche Kohle an das Militär, das Gaswerk und an Familien zu verteilen. Gegenüber dem in Berlin sitzenden Reichskommissar für die Kohlenverteilung, der dies als einen „unzulässigen Eingriff in meine von der jetzigen Regierung anerkannten Befugnisse” verurteilte, verwiesen die Räte darauf, zu dieser Tat gezwungen gewesen zu sein, „um der größten Not abzuhelfen und eine etwaige Revolte zu vermeiden.”[12]

Das Schicksal der Revolution entschied sich im fernen Berlin. Auf dem reichsweiten Arbeiter- und Soldatenkongress vom 16.-21.12.1918 beschlossen die Delegierten den Weg in Richtung Parlamentarismus einzuschlagen und entmachteten sich zugunsten demokratischer Wahlen zu einer Nationalversammlung. Zu keinem Zeitpunkt in der Weimarer Republik erreichte die Arbeiterbewegung wieder die Mehrheit. Und die bürgerlichen Parteien hatten wenig Interesse daran, tiefgreifende Veränderungen politischer und personeller Art durchzuführen. Die Revolution wurde nicht mehr vorangetrieben, ihr Schwung erlahmte, alte Strukturen und altes Denken blieben erhalten und vorherrschend.

Das endgültige Ende der Räte im Siebengebirge kam ebenfalls recht unspektakulär. Die einrückenden Alliierten erkannten die Räte nicht als Behörden an und der Kölner Regierungspräsident verfügte auf Anordnung des britischen Generalgouverneurs, dass sie sich in den besetzten Gebieten jeglicher Einwirkung auf Staats- oder Kommunalbehörden zu enthalten hätten. Außerdem wurde ihnen die Benutzung von Gebäuden und Einrichtungen der Kommunen untersagt. In Oberkassel wurde der Arbeiter-, Bürger- und Soldatenrat am 12.11.1918 beim Einmarsch der britischen Truppen aufgelöst. Die Räte im unbesetzten Teil konnten noch bis März 1919 bestehen bleiben, bis die Bestimmungen auch auf die rechtsrheinische entmilitarisierte Zone ausgedehnt wurden.

Die Besetzung des Rheinlandes durch die Alliierten erfolgte rasch. Bereits am 4.12.1918 hatte der Abbau der Brücken durch die Firma Hüser & Cie. Oberkassel begonnen. Die einquartierten deutschen Truppen zogen weiter nach Osten. Eine bereits in Richtung Stieldorf abmarschierte Einheit musste allerdings noch einmal in Königswinter Quartier nehmen, da die Straßen total überfüllt und verstopft waren. Noch im Dezember 1918 rückten kanadische Truppen nach, um die Besetzung des Rheinlandes durchzuführen. Die Errichtung eines Brückenkopfes Köln bedeutete, dass eine Zone mit einem Radius von 30 Kilometer auf rechtsrheinischem Gebiet ebenfalls von den Alliierten besetzt wurde. Die Grenze dieses Brückenkopfs verlief mitten durch die Ämter Oberkassel und Oberpleis. Die Gemeinden Oberkassel und Stieldorf mussten Besatzungstruppen aufnehmen. Die zunächst ebenfalls am 12.12.1918 besetzten Orte Oberdollendorf und Niederdollendorf sowie Söven und Bockeroth wurden am 31. Dezember wieder geräumt, weil sie nicht zum Besatzungsgebiet gehörten. Auch aus Königswinter rückten die bereits dort einquartierten kanadischen Truppen wieder ab.

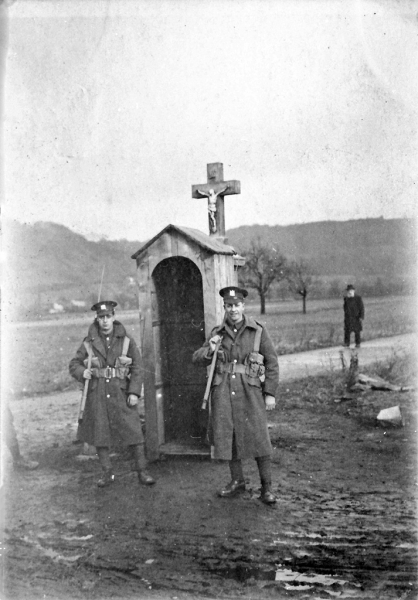

Pontonbrücke bei Niederdollendorf, 1918. (Heimatverein Oberkassel)

Die Trennung der beiden Ämter in einen besetzten und einen unbesetzten Teil schnitt tief in den gewachsenen Kommunalverband ein und stellte die Verwaltung vor Probleme. Es entstand eine Grenze, die zunächst nur schwer zu passieren war. Die Engländer, die am 21. Januar die Kanadier abgelöst hatten, führten Personalausweise und Pässe ein. In Oberkassel entstanden vorübergehend ein eigenes Telegrafenamt (Januar 1919 bis Mai 1920) und eine Zollstation (Mai 1921 bis Mai 1922). Zur Vereinfachung der Amtsgeschäfte richtete die Oberpleiser Bürgermeisterei in Stieldorf beim Gemeindevorsteher ein eigenes Verwaltungsbüro ein, das unter anderem Geburts- und Sterbeanzeigen aufnahm.

Die als nationale Schmach empfundene Niederlage im Krieg verstärkte sich infolge der Besetzung des Rheinlandes durch die Feindmächte, wo die Sieger die Besiegten dies auch spüren ließen. Als besonders demütigend empfanden die Besetzten die Grußpflicht aller männlichen Personen den fremden Offizieren gegenüber, die bis kurz vor dem Abschluss des Friedensvertrages von Versailles dauerte. Die Schuldigen für die Notlage, den Hunger und den verlorenen Krieg waren schnell ausgemacht. Die „Dolchstoßlegende” verbreitete sich schon früh. Das Stimmungsbild der damaligen Zeit illustriert ein Artikel im „Echo des Siebengebirges“ vom 10.12.1918: „Aus den Tagesgesprächen gewinnt man immer denselben Grundton der Unterhaltung: wir haben unselige Zustände, die uns noch ins Verderben bringen! Ist man sich auch klar darüber, wer diese Zustände letzten und tiefsten Grundes verschuldet hat? Nichts als die Revolution! Während unsere Feldtruppen, Soldaten und Offiziere, auf ihren Posten ausharrten und kämpften, wie nur je in den Tagen unserer Siege, weil sie wußten, daß alles darauf ankam, bis zum Waffenstillstand den feindlichen Einfall ins Heimatland fernzuhalten, haben Matrosen und Soldaten der Garnison, plötzlich auftauchende Fahnen flüchtige und befreite Militär- und Civilgefangene die Offiziere und Mannschaften entwaffnet und den stolzen Bau des deutschen Heeres in einen Haufen Trümmer verwandelt. Damit hat aber die Revolution nicht nur dem Kriege ein Ende gemacht, sondern auch Deutschland seinen Feinden ausgeliefert, deren Waffenstillstandsbedingungen und mehr noch die brutale Unmenschlichkeit mit der die Feinde auf ihre Durchführung bestehen, das Deutsche Volk der furchtbaren Gefahr des Hungers und der Anarchie entgegentreiben. Aber noch nicht genug der Schuld! Nachdem die äußere Disziplin gebrochen ist, wenden sich die ,Volksbeauftragten´ gegen das eigene Volk. Radaufrohe, ungezügelte Massen terrorisieren das Volk und suchen mit Maschinengewehren die Bildung eines Mehrheitswillens durch die Nationalversammlung zu verhindern, in unsinnigster Weise vergeuden sie die Reichsfinanzen und stellen alle wirtschaftlichen und kulturellen Güter in Frage. Da ist allerdings das Urteil am Platz: Wir haben unselige Zustände; das muß anders werden.”

Obwohl die Arbeiter- und Soldatenräte zum größten Teil lediglich Kontrollfunktionen ausüben und keine tiefgreifenden Veränderungen herbeiführen konnten – die Stadtverwaltungen blieben intakt, kein Beamter wurde abgesetzt – erhielten sich die Ressentiments des Bürgertums gegenüber einer revolutionären Arbeiterschaft. Das Gefühl der Bedrohung durch die Sozialdemokratie verstärkte sich durch die sich langsam auch im Siebengebirge formierende Arbeiterbewegung. Im Laufe des Dezember 1918 fanden Arbeiterversammlungen wie in Königswinter im „Hotel Petersberg” (15. Dezember) und „Im Tubak” (22. Dezember) statt. Aus ihnen gründeten sich Anfang 1919 die ersten Sozialdemokratischen Vereine, die organisatorischen Vorläufer der späteren Ortsvereine.

3. Wahlen 1919

Angesichts der starken Vorbehalte gegen die Arbeitervertreter wurde im Wahlkampf von Seiten des Bürgertums heftig polarisiert. Unter der Überschrift „Was will die Sozialdemokratie?” stellte das Zentrum im Echo des Siebengebirges“ am 16.1.1919 klar, vor wem der Bürger sich in Acht zu nehmen hatte: „Der Erzfeind bei den kommenden Nationalratswahlen ist die Sozialdemokratie. Denn sie will: 1. Die Alleinherrschaft im Staate. Die bürgerlichen Parteien sollen selbst in der Nationalversammlung zu einer Minderheit ohne praktischen Einfluß herabgedrückt werden. Wie in dieser Revolutionszeit, sollen sie dauernd ,Zaungäste´ der Regierung bleiben. 2. Auf kulturellem Gebiet will die Sozialdemokratie völlige Entrechtung der Kirche, gänzliche Verdrängung des Christentums aus dem öffentlichen Leben gemäß dem Erfurter Programm. 3. Auf wirtschaftlichem Gebiet die Enteignung alles Privateigentums an Produktionsmitteln mit mehr oder minder großer Schnelligkeit. Der Rock auf dem Leibe und das Brot in der Hand ist beinahe alles, was man den einzelnen lassen will.”

Diese Anklage spiegelt exakt die Befürchtungen des Bürgertums wider: Verlust der Teilhabe an der politischen Macht, der christlichen Identität und des Besitzes. Das Zentrum selbst präsentierte sich folgerichtig als Garant des Pluralismus der Parteien, der freien Religionsausübung und einer sozial-liberalen Wirtschaft. Der Wahlkampfslogan des Zentrums orientierte sich an den Zeitumständen und lautete interessanterweise: „Nieder mit dem falschen Kapitalismus – hoch der christliche Sozialismus!”

Der eindeutige Sieger bei den Wahlen in der Anfangsphase der Weimarer Republik war das Zentrum. Dessen Werte bei der Wahl zur Nationalversammlung am 19.1.1919 lagen insgesamt überall bei über 60 Prozent, im Amt Oberpleis erhielt es den Spitzenwert von 80 Prozent der Stimmen. Das „schlechteste” Ergebnis erzielte das Zentrum im Amt Oberkassel mit 61,5 Prozent und in der Gemeinde sogar „nur” mit 53,3 Prozent.

Dementsprechend sahen die Ergebnisse der anderen Parteien aus. Die SPD erhielt rund 15 Prozent der Stimmen. Im Amt Oberkassel gewann sie insgesamt 19,1 Prozent, im Wahlbezirk Ober- und Niederdollendorf sogar 20,2 Prozent. Auch in Oberpleis schnitt sie mit 17,7 Prozent überraschend gut ab. Am schwächsten waren die Sozialdemokraten in Königswinter, wo sie lediglich auf 10,3 Prozent kamen. Die USPD kam im ganzen Siebengebirge lediglich auf sechs Stimmen und blieb damit völlig bedeutungslos.

Die bürgerlichen Parteien teilten sich ebenfalls weniger als ein Fünftel der Stimmen. Die DDP hatte ihre Hochburg im Amt und in der Gemeinde Oberkassel (13,9 Prozent und 19,9 Prozent). DVP und DNVP schnitten am besten in Honnef ab (5,3 Prozent und 8,7 Prozent). Im Amt Oberpleis kamen alle drei Parteien zusammen nur auf knapp 2 Prozent.

Mit leichten Verschiebungen in den Einzelwerten hatten diese Ergebnisse auch für die Wahlen zur verfassunggebenden preußischen Landesversammlung, die eine Woche später, am 26.1.1919, stattfanden, Gültigkeit.

Während damit auf Reichs- und Landesebene neue Parlamente gewählt waren, setzte sich der Wahlkampf fort, diesmal für die Gemeindevertretungen. Aufgrund der teilweisen Besetzung durch die Alliierten gab es keinen einheitlichen Wahltermin, so dass die Bevölkerung der Orte im unbesetzten Teil, Königswinter und Honnef, bereits im März und April 1919 ihre Kommunalvertretungen wählen konnten, während die Bürger der zum Teil besetzten Gemeinden Oberkassel und Oberpleis erst im November 1919 zur Kommunalwahl schritten.

Bei den vorausgegangenen Wahlkämpfen hatte sich gezeigt, dass die Parteien manchmal recht heftig aufeinander stießen. Auf kommunaler Ebene hatte es so etwas vor 1918 kaum gegeben. Das Dreiklassenwahlrecht hatte nicht nur eine ökonomische Separation der Bevölkerung bedeutet, sondern auch – zumal in der höchsten Klasse – die Personen in den Vordergrund gestellt. Das neue allgemeine, freie und gleiche Wahlrecht sollte für ein anderes Bild in den Kommunalvertretungen sorgen.

Die erste Kommunalwahl nach den neuen Gegebenheiten fand in Königswinter statt. Im Vorfeld appellierte das „Echo des Siebengebirges“ am 8. Februar 1919 an seine Leserschaft, „die Bedürfnisse unseres Städtchens nicht allein durch die Parteibrille” anzusehen, sondern „wenn auch nicht jeder Richtung Rechnung getragen werden kann, man doch die gerechten Forderungen eines jeden Standes erfüllen muß.” Die Zeitung erteilte den Parteien eine Absage und sprach sich für eine Personenwahl aus: „Eine ausschließlich parteipolitische Wahl zu den Gemeindeorganen ist für jeden kleineren Ort von Uebel. Für große Städte läßt sich wohl kein anderer Ausweg finden, aber in einem kleinen Orte, wo einer den anderen kennt, kann es sich nicht um die ausgesprochene Zugehörigkeit zu einer Partei handeln, sondern hier kann einzig und allein nur entscheiden, ob der Betreffende für den Posten geeignet ist.” Rücksicht sollte aber auch auf die Stände genommen werden, so „daß möglichst jeder Stand, zum wenigsten jede Standesorganisation vertreten ist.” Gleichwohl schränkte die Zeitung aber wieder ein: „Denn jeder Stand kann und muß verlangen, daß er vertreten ist, wenn er geeignete Kandidaten hat.” Am Ende des Artikels stand die Mahnung zu einer friedlichen politischen Auseinandersetzung: „Vor allen Dingen keine Gehässigkeit, denn jeder muß von dem anderen voraussetzen, daß er nur das Beste will.”

Auch auf der Versammlung des Bürger-Vereins am 19.2.1919, zu der alle Wahlberechtigten zur freien Aussprache zum Thema Stadtratswahlen eingeladen waren, betonte der Vorsitzende Vogel, das Hauptziel sei, „dass jegliche Reibereien vermieden würden”.[13] Doch schon während der Veranstaltung kam es zu persönlichen Angriffen. Trotz aller Appelle brach über die Aufstellung der Listen in Königswinter sogleich ein Streit aus. Das Zentrum und die DNVP beschlossen, sich gemeinsam zur Wahl zu stellen. Von den 18 Kandidaten der „vereinigten Parteien” waren acht bereits Mitglied der alten Stadtvertretung gewesen. Die weiteren Plätze sollten an Vertreter der verschiedenen Stände und Wirtschaftsgruppen gehen. Die Arbeiterschaft stellte drei Kandidaten, die Beamtenschaft zwei. Um auch eine Frau präsentieren zu können, wurde Frau Emma Bachem vorgeschlagen. Die DNVP und der Wirtestand erhielten noch einen dritten Kandidaten und der Mittelstand noch zwei weitere. Bei der Verteilung der Listenplätze kam es zu der Entscheidung, die alten Stadtverordneten an die Spitze zu setzen, gefolgt von Emma Bachem, einem Vertreter der Arbeiterschaft und einem der Beamtenschaft. Die Reihenfolge der restlichen sieben wurde ausgelost. Das Angebot an den Wähler nannte sich nach dem Spitzenkandidaten, dem Steinbruchbesitzer Wilhelm Bachem, „Liste Bachem”.

Mittlerweile hatten sich hauptsächlich die Gewerbetreibenden in Königswinter gegen die vereinigten Parteien ausgesprochen und eine eigene Liste aufgestellt, angeführt von dem alten Stadtverordneten und Hotelbesitzer Bernhard Rieffel. Eine Abstimmung über den Vorschlag, auch eine Frau zu nominieren, wurde verweigert. Durch die Aufstellung von Kandidaten aus den Reihen der Arbeiter war es der Vereinigten Partei gelungen, das Lager der Arbeiterbewegung zu spalten. Bei einer Veranstaltung der SPD äußerte der Redner, Parteisekretär Oehmke, seine Zweifel, ob genug Vertreter seiner Klientel aufgestellt worden waren. Die Kandidaten der Arbeiter auf der Liste der vereinigten Parteien wiesen ihn zwar auf ihre Aufstellung hin, doch als die Wahlvorschläge bekannt gemacht wurden, war als dritte Liste die der Sozialdemokraten hinzugekommen. Dies sahen die Freien und die Christlichen Gewerkschaften wiederum als Affront und distanzierten sich davon. Sie hatten zwar mit den Sozialdemokraten Anfang März eine gemeinsame Liste aufgestellt, da aber die Vereinigten Parteien die Annahme von drei Arbeitern in Aussicht gestellt hatten, war entschieden worden, dieses Angebot anzunehmen und auf eine gesonderte Aufstellung zu verzichten. Im Wahlkampf versuchten daher zwei Parteigruppen die Stimmen der Arbeiter zu gewinnen. Die Sozialdemokraten warben darüber hinaus, da eine richtige Arbeiterschaft in Königswinter fehlte, um Kleinhandwerker, Kleingewerbetreibende und Unterbeamte.

Die Wahlen brachten den bürgerlichen Parteien eine überwältigende Mehrheit. Die Listen Bachem und Rieffel gewannen 13 beziehungsweise vier Sitze. Die hoffnungslos unterlegenen Sozialdemokraten mussten sich mit einem Sitz begnügen (10,2 Prozent).

Während im April das Zentrum in Honnef allein antrat, suchten dort die Bürgerlichen einander. Eine Vereinigung von DNVP, DVP und DDP trat als dritter Wahlvorschlag auf. Beiden, Zentrum wie Bürgerblock, ging es vor allem darum, der Arbeiterpartei SPD entgegenzutreten, von der sie befürchteten, überrannt zu werden. So warnte das Zentrum noch einmal eindringlich die Bürger: „Jede nicht abgegebene Stimme fördert die Sozialdemokratie!!”[14] Das dem ganz und gar nicht so war, zeigt das Ergebnis der Kommunalwahlen. Zentrum und Bürgerblock gewannen 15 beziehungsweise vier Sitze, die SPD respektable fünf Sitze (22,5 Prozent).

Ebenso erging es den Sozialdemokraten in den Ämtern Oberkassel und Oberpleis. Obwohl sie am 16.11.1919 in der Gemeinde Oberkassel ihr bestes Ergebnis erzielten (28 Prozent) und fünf Sitze gewannen, blieb ihr Einfluss doch begrenzt. Die bürgerlichen Parteien besaßen mit 13 Sitzen eine Übermacht. In Niederdollendorf erhielt die SPD zwei, in Oberdollendorf einen Sitz. In Oberpleis gewann das Zentrum 13 Sitze, die Sozialdemokraten kamen auf fünf, in Stieldorf erhielt das Zentrum 15, die Vereinigten Sozialdemokraten (VSPD) drei Sitze. Damit hatten sich die bürgerlichen Listen gleich zu Anfang gegenüber den Sozialdemokraten auf ganzer Linie durchgesetzt. Der SPD sollte es während der gesamten Weimarer Zeit nicht gelingen, entscheidenden Einfluss in den Kommunalparlamenten zu erhalten.

Quellen

Stadtarchiv Bad Honnef

Stadtarchiv Königswinter, Bestand Königswinter, Bestand Oberkassel

Stadtarchiv Bonn, Bestand Oberkassel

Archiv des Rhein-Sieg-Kreises, Bestand Landratsamt Siegkreis

Schulchroniken

Katholische Volksschule Niederdollendorf

Katholische Volksschule Oberkassel

Katholische Volksschule Königswinter

Zeitungen

„Echo des Siebengebirges“ (Königswinter), Jahrgänge 1914-1919. [online]

„Honnefer Volkszeitung“, Jahrgänge 1914-1919. [online]

„Oberkasseler Zeitung“, Jahrgänge 1914-1919. [online]

Literatur

Brungs, J[ohann] J[oseph], Die Stadt Honnef und ihre Geschichte, Honnef 1925, ND 1978].

Gast, Karl, Aegidienberg im Wandel der Zeiten, Aegidienberg 1964.

Janssen, Wilhelm, Kleine rheinische Geschichte, Düsseldorf 1997.

Klein, Ansgar Sebastian, Aufstieg und Herrschaft des Nationalsozialismus im Siebengebirge, Essen 2008.

Klein, Ansgar Sebastian, Oberkassel in der Zeit des Nationalsozialismus, in: Bonner Geschichtsblätter 57/58 (2008), S. 319-344.

Metzmacher, Helmut, Der Novemberumsturz in der Rheinprovinz, in: Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein 168/169 (1967), S. 135-265.

Neu, Heinrich, Eine britische Armee am Rhein. Geschichte der englischen Besatzung des Bonner Raumes im Jahre 1918/1919, in: Aus Geschichte und Volkskunde von Stadt und Raum Bonn. Festschrift Josef Dietz, hg. v. Edith Ennen u. Dietrich Höroldt, Bonn 1973, S. 448-504.

Rösch, Hermann, Ruude Fööß op schwatze Ääd. Die Oberkasseler SPD in der Weimarer Republik, in: 75 Jahre SPD Oberkassel 1919-1994, hg. v. SPD-Ortsverein Küdinghoven-Ramersdorf-Oberkassel, Bonn 1995.

S[track], H[erbert], Kriegsbrücken über den Rhein in Bad Godesberg, in: Godesberger Heimatblätter 30 (1992), S. 119-122.

Vogt, Helmut, Bonn in Kriegs- und Krisenzeiten (1914-1948), in: Geschichte der Stadt Bonn, Band 4: Von einer französischen Bezirksstadt zur Bundeshauptstadt, hg. v. Dietrich Höroldt, Bonn 1989, S. 437-638.

Vorwärts gegen den Strom. 75 Jahre SPD-Ortsverein Bad Honnef 1919-1994, hg. v. SPD-Ortsverein Bad Honnef, Bad Honnef 1994.

Wahlergebnisse der Städte, Bürgermeistereien und Ämter im Gebiet der heutigen Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises (Stadt Bonn, Landkreis Bonn, Kreis Rheinbach, Siegkreis), Reichstag 1877, 1919, 1920, 1933, Bundestag 1949, Landtag NW 1947, zusammengestellt v. Manfred van Rey u. Herbert Weffer, Siegburg 1978.

Weber, Wilhelm, Die Geschichte der Kommunalverwaltung im Amte Oberpleis. Vortrag gelegentlich der Tausendjahrfeier der Pfarrgemeinde Oberpleis im September 1948, Maschinenschriftliches Manuskript. Oberpleis 1948 (Stadtarchiv Königswinter).

Weißbecker, Manfred, Deutsche Vaterlandspartei, in: Fricke, Dieter [u.a.], Lexikon zur Parteiengeschichte. Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien und Verbände in Deutschland (1789-1945), Band 2, Leipzig 1984, S. 391-403.

Alliierte Wachposten im Amt Oberkassel, 1918/1919. (Heimatverein Oberkassel)

- 1: Echo des Siebengebirges, 5.8.1914.

- 2: Aussage des Bonner Handelskammerpräsidenten Alfred Soennecken, zitiert nach Helmut Vogt: 150 Jahre Interessenvertretung des Einzelhandels in der Region Bonn, Bonn 1995, S. 29.

- 3: Vogt, S. 470.

- 4: Archiv Rhein-Sieg-Kreis, Bestand Landratsamt Siegkreis 306, Bericht des Amtsbürgermeisters von Oberkassel an den Landrat, 28.3.1918.

- 5: Honnefer Volkszeitung, 30.10.1918

- 6: Wilhelm Janssen, Kleine rheinische Geschichte, Düsseldorf 1997, S. 375.

- 7: Stadtarchiv Königswinter, Bestand Königswinter 2535, Soldaten-, Arbeiter- und Bürgerrat an Graf von der Schulenburg, 24.11.1918.

- 8: J[ohann] J[oseph] Brungs: Die Stadt Honnef und ihre Geschichte, Honnef 1925, S. 205.

- 9: Echo des Siebengebirges, 26.11.1918.

- 10: Stadtarchiv Königswinter, Bestand Königswinter 2535, Soldaten-, Arbeiter- und Bürgerrat an Graf von der Schulenburg, 24.11.1918.

- 11: Stadtarchiv Königswinter, Bestand Königswinter 2535, Schreiben Soldaten-, Arbeiter- und Bürgerrat an Ortskommandanten Kröscher, 25.11.1918.

- 12: Stadtarchiv Königswinter, Bestand Königswinter 2535, Schreiben Reichskommissar für die Kohlenverteilung Berlin an Soldatenrat, 3.12.1918 und Schreiben Arbeiter- und Soldatenrat Königswinter an den Reichskommissar für die Kohlenverteilung, 6.12.1918.

- 13: Echo des Siebengebirges, 22.2.1919.

- 14: Honnefer Volkszeitung, 5.4.1919.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Klein, Ansgar S., Die Novemberrevolution 1918 im Siebengebirge, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-novemberrevolution-1918-im-siebengebirge/DE-2086/lido/5d930e7b9f5e14.49641192 (abgerufen am 27.04.2024)