Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Zu Herkunft, Bedeutung und Aktualität des Begriffs „Rheinischer Kapitalismus“

Der Begriff „Rheinischer Kapitalismus“ ist nicht eine Erfindung rheinischer Kabarettisten und Karnevalisten, ebenso wenig die Selbstbeschreibung der Wirtschaftsordnung der so genannten Bonner Republik. Auch eine etwaige Nähe zum Begriff des „Kölschen Klüngels“ scheint eher die Assoziation und Vermutung eines „ordnungspolitisch interessierte(n) Westfale(n)“[1] denn eine wissenschaftliche Aussage zu sein. Vielmehr handelt es sich um einen Begriff, der sich in der wissenschaftlichen Debatte erst relativ spät, nämlich im Anschluss an den französischen Ökonomen und Manager Michel Albert (geboren 1930) und sein 1990 erschienenes Buch „Kapitalismus contra Kapitalismus“ (deutsch: 1992) entwickelte und eine Kategorisierung der unterschiedlichen Kapitalismusformen ermöglichte. Im Verständnis der meisten Theoretiker, die sich mit dem Begriff des Rheinischen Kapitalismus und seiner Bestimmung beschäftigt haben, meint er den Inhalt der Sozialen Marktwirtschaft – oft mit dem Fokus auf deren spezifischer Realisierung seit der Nachkriegszeit.[2] Er stellt jedenfalls eine terminologische Präzisierung dar, wodurch er auf ein internationales Level gehoben wurde. Damit wurde „die Grundlage für den Vergleich zwischen einem neoliberalen, angloamerikanischen Kapitalismusverständnis und einem Kapitalismus mit christlicher Werteordnung“[3] gelegt. Sehr häufig ist diesbezüglich auch die Rede von einem „dritten Weg“ zwischen einem individualistischen Kapitalismus und einem sozialistischen Kapitalismus.

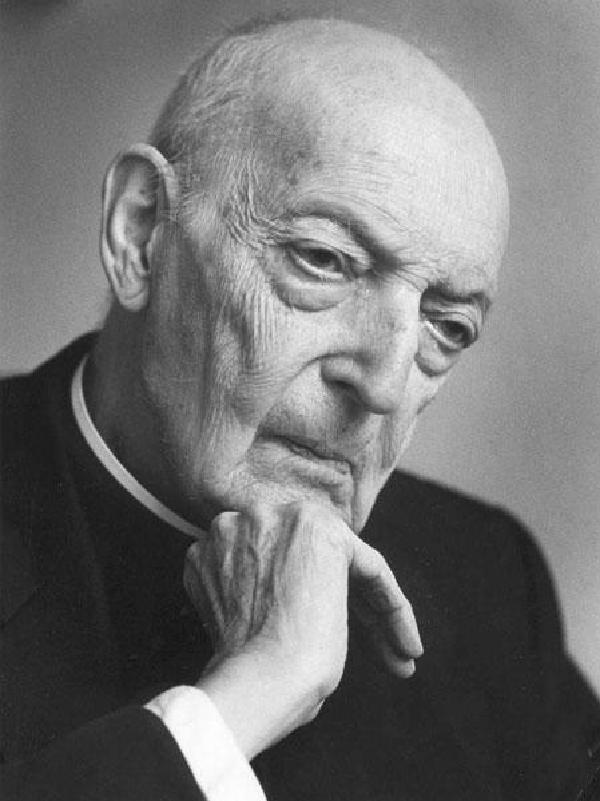

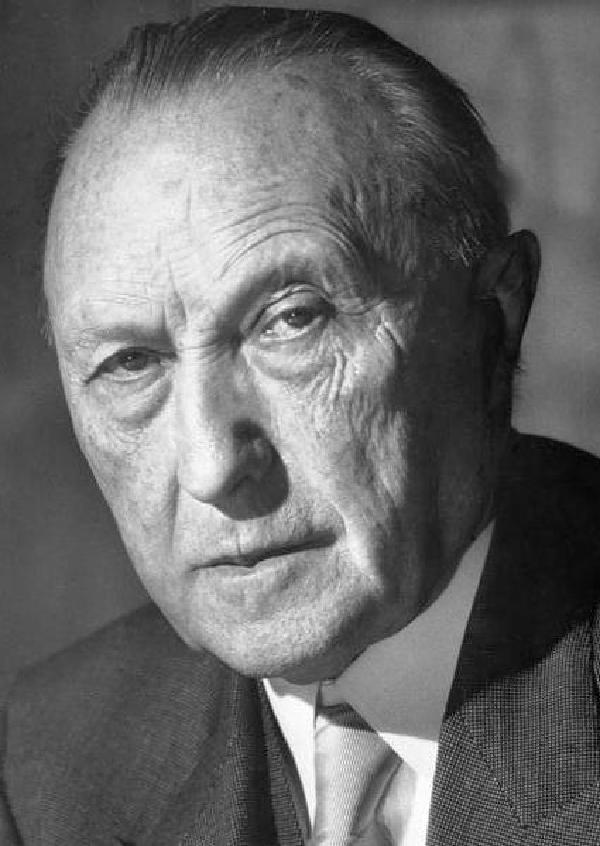

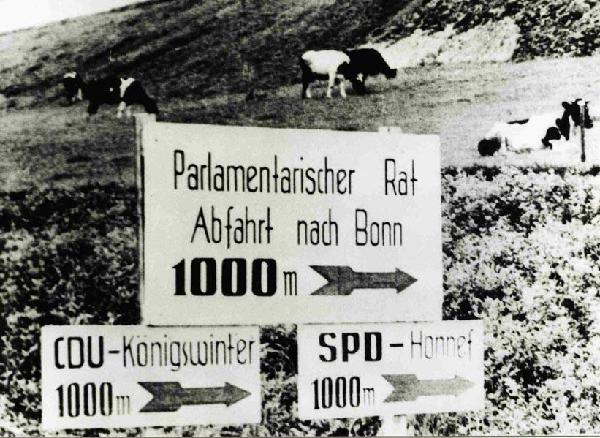

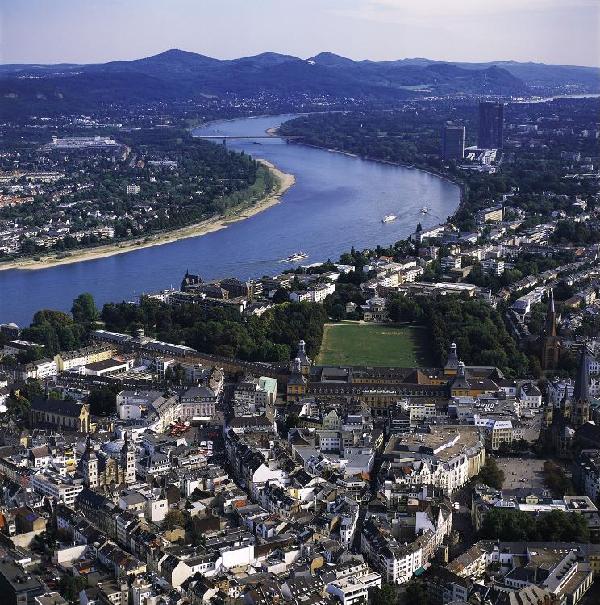

Das Attribut „rheinisch“ verweist natürlich auch auf die geographischen und zeitgeschichtlichen Wurzeln dieser spezifischen Kapitalismusform[4] : Auch wenn eine starke Säule des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft in der Freiburger Schule um Walter Eucken (1891-1950) besteht, so ist sicherlich eine zweite, für die konkrete politische Umsetzung ebenso bedeutsame Säule im Rheinland zu finden. Das zeigt zum einen die Tatsache, dass die Entwicklung und Umsetzung des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft untrennbar verbunden ist mit der Bonner Republik und den Adenauerschen Entscheidungen, denn „[o]hne Adenauer und das katholische Rheinland hätte sich Westdeutschland niemals zu dem bewunderten Rechts- und Sozialstaat, ja selbst Erhard nicht der Vater des deutschen Wirtschaftswunders werden können.“[5] . Zum anderen ist auch auf der Theorieebene mit Alfred Müller-Armack, dem Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Ludwig Erhards und späteren Professor für Volkswirtschaftslehre in Köln der Namensgeber und Mitbegründer des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft rheinischer Provenienz zu nennen. Entscheidend ist sein 1946 verfasstes Buch „Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft“.

Der Bundestag in Bonn, 1954, Foto: Brodde. (Bundesarchiv, B 145 Bild-F002349-0009)

Erneute Aktualität hat der Rheinische Kapitalismus im Kontext der Suche nach krisensicheren globalen Wirtschaftsstrukturen bekommen. Die Krise am Finanzmarkt im Jahr 2008, nachfolgend die Krise der realen Wirtschaft und seit längerem die Währungs- und Schuldenkrise zahlreicher Euro-Staaten haben in den letzten Monaten und Jahren überdeutlich werden lassen, dass wirtschaftlicher Erfolg und wirtschaftliches Wachstum kein nationalstaatliches Naturrecht ist, ebenso kein nahezu automatisch sich einstellendes Ergebnis bei Befolgung bestimmter volks- und auch betriebswirtschaftlicher Regeln.

In der kritischen Analyse der Ursachen, aber auch in den Überlegungen zur Problembehebung des aktuellen Krisenszenarios, ist immer wieder die Rede vom Staatsversagen beziehungsweise von der Rolle des Staates, aber auch vom Marktversagen beziehungsweise von der Rolle des Marktes, von der Gier der Hauptakteure, aber auch von fehlenden Regeln und Strukturen weltweit, vom notwendigen Ende des Kapitalismus, aber auch von der Notwendigkeit, zu differenzieren zwischen kurzfristiger staatlicher Nothilfe und langfristiger Sicherung freier Märkte. Letztlich aber – und das zeigt die ganze Wucht und Erschütterung durch die Krise – werden auch fundamental die freiheitlichen Systeme von Demokratie und Marktwirtschaft insgesamt in Frage gestellt. Bei aller Differenz der Analysen im Detail wird eins auf jeden Fall deutlich: Es steht wesentlich mehr an als die Suche nach einer schnellen neuen, leicht handhabbaren Strategie. Letztlich geht es um eine fundamentale Rückbesinnung auf die Grundlagen des Wirtschaftens - ein „ad fontes“ ist gefragt.

2. Differenzierungen im Kapitalismus-Begriff

Hatte es nach dem Scheitern des Kommunismus Anfang der 1990er Jahre des letzten Jahrhunderts zunächst so ausgesehen, als sei der Kapitalismus das siegreiche System und als sei mit dem Wegfall des ideologischen Widerparts auch, wie Francis Fukuyama (geboren 1952) behauptete, das Ende der Geschichte gekommen, so stellte sich diese Überzeugung doch schnell als Irrtum heraus. Es wurde deutlich, dass zwar die Debatte zwischen den Systemen des Kapitalismus und des Kommunismus weitgehend zu Ende ist, dass aber innerhalb des Systems Kapitalismus die Debatte weitergeführt wird und dabei hinsichtlich der gemeinten Form des Kapitalismus sorgfältig differenziert werden muss. In diesem zeitlichen Zusammenhang entstand Michel Alberts Unterscheidung zwischen dem neo-amerikanischen Kapitalismusmodell des schnellen Gewinns, der kurzfristigen Effizienz und der nahezu ausschließlichen Wallstreet-Orientierung, und dem „andere(n) Kapitalismus“,[6] dem rheinischen Modell mit seiner Betonung des Unternehmers, der vorherrschenden Rolle der Banken, der langfristigen Investitionen und des sozialen Sicherungssystems zur Absicherung der zentralen Lebensrisiken (wie Krankheit, Alter, Unfall, Arbeitslosigkeit, später der Pflegebedürftigkeit), der Mitbestimmung und des Konsenses.[7] Dabei macht Albert übrigens schnell klar, dass es hier nicht um etwas rein Deutsches geht: „Deutschland ist nur eine besondere Verkörperung dieses rheinischen Modells des Kapitalismus. Ein Modell, das kaum bekannt ist und wenig verstanden wird, das von Nordeuropa bis in die Schweiz reicht und dem auch Japan teilweise angehört.“[8]

Alfred Müller-Armack, Porträtfoto. (Konrad-Adenauer-Stiftung/Archiv für Christlich-Demokratische Politik - Fotoarchiv)

Auch kirchlicherseits hat Papst Johannes Paul II. (Pontifikat 1978-2005) in seiner Enzyklika „Centesimus annus“ von 1991 durch eine hilfreiche Differenzierung deutlich gemacht, dass man nicht einfach von dem Kapitalismus sprechen kann: „Wird mit »Kapitalismus« ein Wirtschaftssystem bezeichnet, das die grundlegende und positive Rolle des Unternehmens, des Marktes, des Privateigentums und der daraus folgenden Verantwortung für die Produktionsmittel, der freien Kreativität des Menschen im Bereich der Wirtschaft anerkennt, ist die Antwort sicher positiv. Vielleicht wäre es passender, von »Unternehmenswirtschaft« oder »Markwirtschaft« oder einfach »freier Wirtschaft« zu sprechen. Wird aber unter »Kapitalismus« ein System verstanden, in dem die wirtschaftliche Freiheit nicht in eine feste Rechtsordnung eingebunden ist, die sie in den Dienst der vollen menschlichen Freiheit stellt und sie als eine besondere Dimension dieser Freiheit mit ihrem ethischen und religiösen Mittelpunkt ansieht, dann ist die Antwort ebenso entschieden negativ.“ (CA 42). Wenn auch die positiv bewertete Spielart des Kapitalismus in dem päpstlichen Schreiben aus guten Gründen nicht Soziale Marktwirtschaft und auch nicht Rheinischer Kapitalismus genannt wird, so ist inhaltlich doch genau das beschrieben. Wilhelm Röpke (1899-1966) bringt ebenfalls bereits 1956 diese Unterscheidung ein und beschreibt mit seiner positiv konnotierten Form der Marktwirtschaft exakt das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft mit ihren unverzichtbaren Elementen: „Marktwirtschaft einer atomisierten, vermaßten und proletarisierten Gesellschaft ist etwas völlig anderes als diejenige einer Gesellschaft mit breiter Eigentumsstreuung, standfesten Existenzen und einer Fülle echter und den Menschen Halt gebenden Gemeinschaften, mit Gegengewichten gegen Wettbewerb und Preismechanik, mit Individuen, die verwurzelt und deren Existenz nicht von den natürlichen Lebensankern losgerissen ist, mit Gleichgewicht der Machtgruppen und einem breiten Stand mittlerer und selbständiger Existenzen, mit gesundem Verhältnis zwischen Stadt und Land, Industrie und Landwirtschaft und mit vielen anderen Dingen, die hier zu nennen wären.“[9]

3. Die normative Basis des Rheinischen Kapitalismus

Nach Alfred Müller-Armack kann der Begriff der Sozialen Marktwirtschaft „als eine ordnungspolitische Idee“ definiert werden, „deren Ziel es ist, auf der Basis der Wettbewerbswirtschaft die freie Initiative mit einem gerade durch die marktwirtschaftliche Leistung gesicherten sozialen Fortschritt zu verbinden“.[10] Der Begriff der Freiheit, der den grundlegenden Zielwert Sozialer Marktwirtschaft darstellt und durch Markt und Wettbewerb realisiert wird, wird in einer Definition Ludwig Erhards folgendermaßen präzisiert: „Freiheit darf nicht zu einem Götzendienst werden, ohne Verantwortung, ohne Bindung, ohne Wurzeln. Die Verbindung zwischen Freiheit und Verantwortung bedarf vielmehr der Ordnung.“[11] Und noch einmal Ludwig Erhard: „Der tiefe Sinn der Sozialen Marktwirtschaft liegt darin, das Prinzip der Freiheit auf dem Markt mit dem sozialen Ausgleich und der sittlichen Verantwortung jedes Einzelnen dem Ganzen gegenüber zu verbinden.“[12]

Der Sozialethiker und Dominikaner Wolfgang Ockenfels (geboren 1947) spricht von der Sozialen Marktwirtschaft als einer „anspruchsvolle(n) Kulturpflanze“,[13] die aufgrund ihrer spezifischen Beschaffenheit einer entsprechenden Pflege bedarf. Marktwirtschaft beziehungsweise Kapitalismus funktioniert also nicht einfach im Sinne eines Automatismus nach einem formalen Regelsystem, sondern baut „auf einem sozialen und grundrechtlichen Wertesystem auf […], das zu einem bestimmten moralischen Verhalten und zu gesellschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen drängt.“[14]

Papst Johannes Paul II., 1993.

Bei der Suche nach dem Spezifikum dieser Kapitalismusform geht es mithin nicht vorrangig um einzelne ökonomische Fragen, sondern vielmehr um die fundamentalen ethischen Fragen nach Freiheit und Verantwortung, nach Ordnung und sozialer Gerechtigkeit, nach Verlässlichkeit von Strukturen und Einstellungen, um Fragen, die in den letzten beiden Jahrzehnten bis in die Gegenwart hinein in der volkswirtschaftlichen Theoriebildung weitgehend vernachlässigt wurden. Diese normative Basis der Sozialen Marktwirtschaft ist in enger Verbindung mit der christlich-abendländischen Kultur im Allgemeinen, mit der evangelischen Sozialethik und mit dem Menschenbild und den Sozialprinzipien der katholischen Soziallehre im Besonderen entstanden und zu verstehen. Hier ist noch einmal auf die spezielle, oben bereits erwähnte Bedeutung des katholischen Rheinlands hinzuweisen: der Einfluss der katholischen Kirche auf die Nachkriegsbevölkerung, die größtenteils noch der römisch-katholischen Kirche angehörte, und damit auf die Politik des jungen deutschen Staates machte sich deutlich bemerkbar sowohl in der Opposition gegen den Sozialismus und Kommunismus als auch in der deutlichen Absetzung von der menschenverachtenden Ideologie und Politik des Dritten Reiches. Zunächst war es in der Nachkriegszeit der Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings, später dann vor allen Dingen und detaillierter noch sein einflussreicher Nachfolger Joseph Kardinal Höffner, die die Verbindung zwischen der katholischen Soziallehre und der entstehenden neuen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ordnung immer wieder deutlich herauszustreichen wussten.[15]

4. Weichenstellungen für den Rheinischen Kapitalismus beziehungsweise die Soziale Marktwirtschaft durch die christlich-soziale Bewegung

Die Entstehung der Sozialen Marktwirtschaft ist allerdings nicht nur und noch nicht einmal vorrangig eine Frage der Theorieentwicklung, sondern basiert auch und wesentlich auf den geschichtlichen sozialen Bewegungen, die vor allen Dingen im 19. Jahrhundert in der Auseinandersetzung mit der aufkommenden Industrialisierung und virulent werdenden sozialen Frage das Fundament für eine wertebasierte und sozial verantwortete liberale Wirtschaftsordnung gelegt haben. In diesem Zusammenhang spielt auch die christlich-soziale und christlich-politische Bewegung eine nicht marginale Rolle.

4.1 Die Herausforderung durch die soziale Frage des 19. Jahrhunderts

Dabei stellt die katholische Kirche neben der sozialistischen Arbeiterbewegung[16] einen entscheidenden Akteur im Kontext der Beschäftigung mit der sozialen Frage des 19. Jahrhunderts dar. Zu Beginn dieser Entwicklung stand sie jedoch vor einer doppelten Herausforderung: Nicht nur war sie nach der Säkularisation 1803 ihrer finanziellen und damit der materiellen Basis vieler ihrer bisherigen Mittel der Seelsorge beraubt. Sie stand darüber hinaus auch zunächst ohne fest formuliertes Sozialideal den Problemen und Nöten der Zeit gegenüber und suchte nach Antwortmöglichkeiten auf die soziale Frage. Diese tangiere – so formulierte es einer ihrer zentralen Repräsentanten, der Mainzer Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-1877, Episkopat 1850-1877) im Jahr 1864 – das depositum fidei, also die Grundlagen des Glaubens, und von daher stellten viele Tendenzen der industriellen Revolution, die mit der Würde des Menschen nicht vereinbar waren, aus der Perspektive des christlichen Glaubens eine spezielle und unübersehbare Herausforderung für Kirche und Christen dar.

Joseph Kardinal Höffner. (Archiv des Erzbistums Köln)

In Deutschland vollzog sich die Industrialisierung im Vergleich zu England und Frankreich mit einer Verzögerung von drei Generationen, Deutschland wurde eigentlich erst zwischen 1870 und der Jahrhundertwende zum Industriestaat. Der Pauperismus entstand mithin als Ausläufer der alten, vorindustriellen Armut, allerdings verschärft durch die neue soziale Schicht der völlig verarmten Industriearbeiter, für welche die Not eine ganz eigene Qualität und Quantität hatte.

4.2 Die katholische Romantik

Angesichts der Neuartigkeit der Problematik konnte die Kirche nicht gleich ein einziges umfassendes fertiges Lösungskonzept präsentieren. Vielmehr wurden verschiedene Wege und Ansatzpunkte in den Blick genommen und auf ihre Tauglichkeit für die Menschen hin untersucht.

Ein erster Ansatz war der der katholischen Romantik, deren wichtige Vertreter wie etwa Joseph Görres, Adam Heinrich Müller (1779-1829) oder Franz von Baader (1765-1841) nach einer präzisen Analyse der gesellschaftlichen Situation eine totale Sozialreform forderten, die die Entwicklung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Liberalismus grundsätzlich zu beenden suchte durch eine Rückkehr zum Mittelalter und seiner geschlossenen Gesellschaftsordnung - als (theologisch legitimierter) Ständeordnung (Medioevalismus).

4.3 Die katholisch-soziale Bewegung um Bischof Ketteler

Sehr bald aber setzte sich die Erkenntnis durch, dass das Rad der Geschichte nicht zurückzudrehen und deshalb auch die einmal begonnene Entwicklung nicht rückgängig zu machen war. Wichtige Vertreter der so argumentierenden katholisch-sozialen Bewegung wie zum Beispiel Franz-Joseph Ritter von Buß (1803-1878), Wilhelm Emmanuel von Ketteler oder Georg von Hertling (1843-1919), erkannten im Laufe ihrer Beschäftigung mit der sozialen Frage, dass nicht das ganze marktwirtschaftliche System des Teufel sei, sondern dass es darauf ankomme, Änderungen innerhalb des Systems anzustreben.

Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler, 1870, Porträtfoto.

Bischof Ketteler kam im Laufe seiner Beschäftigung mit der Problematik endgültig zu der Erkenntnis, dass es „gar nicht abzusehen (ist), dass das moderne Industriesystem in naher Zukunft durch ein anderes, besseres ersetzt werde.“[17] Keine Macht der Welt werde trotz der nicht zu leugnenden schädlichen Auswirkungen die Fortentwicklung der modernen Industrie und der modernen Volkswirtschaft aufhalten können.[18] Da das System nun einmal unumstößlich zu sein schien, könne es nur um Veränderung innerhalb desselben gehen. Es komme also auf eine partielle Sozial- und Gesellschaftspolitik[19] an, die die Arbeiter an den Segnungen des Systems möglichst weitgehend teilhaben lasse und seine negativen Folgen zu mildern versuche.[20]

Kettelers konkrete Forderungen hatten die Wiederherstellung und Achtung der Menschenwürde im Auge. Dabei bezog er die Menschenrechte, die im politisch-liberalen Umfeld im Sinne der persönlichen Freiheits- und Abwehrrechte intensiv diskutiert wurden, deutlich zurück auf die Menschenwürde und kam zu der Frage: „Was helfen die sogenannten Menschenrechte in den Konstitutionen, wovon der Arbeiter wenig Nutzen hat, solange die Geldmacht die sozialen Menschenrechte mit Füßen treten kann?“[21] Während es in den Verfassungsdebatten seiner Zeit nur um die liberalen Freiheits- und Abwehrrechte ging, hatte Ketteler vorrangig die sozialen Menschenrechte im Blick, die in der Situation seiner Zeit den Arbeitern de facto vorenthalten waren. Damit waren seine Forderungen orientiert an einer bis zur Gegenwart gültigen und zentralen Kategorie sozialethischer Entscheidungen. War bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts christliche Nächstenliebe und Sorge um die Armen ausschließlich bei der Caritas und der Fürsorge verortet, so eröffnete sich hier eine neue institutionelle Dimension christlicher Mitsorge um die Gestaltung der Gesellschaft und ihrer Strukturen.

4.4 Bischof Ketteler, die Sozialenzyklika „Rerum novarum“ und die zentralen Akteure zur Lösung der sozialen Frage

Mit der ersten Sozialenzyklika Rerum novarum hob Papst Leo XIII. (Pontifikat 1878-1903) im Jahr 1891 diese Erkenntnisse und auch die konkreten Vorstellungen und Konzepte der katholisch-sozialen Bewegung auf die Ebene der kirchlichen Verkündigung. Er nahm entscheidende strukturelle Weichenstellungen vor, die die Richtung vorgaben, in der auch der spätere Rheinische Kapitalismus liegt. Dabei wurden drei Akteure genannt, denen in gemeinsamer Verantwortung die soziale Frage zur Lösung aufgetragen waren:

(1) Der Staat. Ketteler und auch Rerum novarum erkannten die Möglichkeit und die Pflicht des Staates, einen gewissen Rechtsschutz für den Bereich der Arbeit und damit für die arbeitenden Menschen zu gewährleisten; „ […] so muß doch der Staat beim Rechtsschutze zugunsten der Privaten eine ganz besondere Fürsorge für die niedere, besitzlose Masse sich angelegen sein lassen.“ (RN 29). Der um sich greifenden Individualisierung wurde eine Schutzpflicht des Staates entgegengehalten. Der Mensch sei eben christlichem Menschenbild zufolge nicht nur ein Individual-, sondern auch ein Sozialwesen. Damit war der Weg hin zu einer staatlichen Sozialpolitik gewiesen, die sowohl die Sozialversicherung umfasste als auch das Bemühen um eine Arbeiterschutzgesetzgebung. Gleichzeitig war das Sozialstaatsprinzip als Verfassungsprinzip postuliert – eine Forderung, die heute im bundesdeutschen Grundgesetz verwirklicht ist. Gerade bezüglich der Sozialversicherung ist der über Jahrzehnte prägende Einfluss des Kettelerschen Gedankengutes gut zu erkennen. Es war Ferdinand Heribert von Galen (1831-1906), der 1877 den ersten sozialpolitischen Antrag im Deutschen Reichstag einbrachte und mit seinen Forderungen zur Arbeiterschutzgesetzgebung den Anfang der systematischen Sozialpolitik des Zentrums bildete.

(2) Die Arbeiter-Selbsthilfe in Form von Gewerkschaften. Gerade diese Selbsthilfe zielte auf das heute als wichtiges soziales Menschenrecht bezeichnete Recht auf Koalitionsfreiheit ab. Konkret ging es um die „Vereinigung der Arbeiter“,[22] die jenen, sonst völlig vereinzelt der geballten Macht des Kapitals gegenüberstehenden Arbeitern[23] die Möglichkeit geben sollte, ihre Interessen mit vereinter Kraft geltend zu machen und ihre Rechte einzufordern. Hier liegen die Wurzeln des im Rheinischen Kapitalismus zentralen Gedankens der Sozialpartnerschaft, das heißt der Kooperation zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden mit dem Ziel, Interessenkonflikte durch Konsens zu lösen, der Mitbestimmung und der Tarifautonomie. Speziell dem Sozialkatholizismus ging es bei dieser Forderung nach Vereinigungen nach Gewerkschaften immer darum zu beachten, dass letztlich nicht „der Kampf zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeiter [...] das Ziel sein (muss), sondern ein rechtmäßiger Friede zwischen beiden“.[24] Die kirchliche Sozialverkündigung spricht später davon, dass die Gewerkschaften teilnehmen „am Kampf für die soziale Gerechtigkeit“, dass dieser Kampf jedoch ein „normaler Einsatz für ein gerechtes Gut“, aber „kein Kampf gegen andere“ sein dürfe. (Vgl. LE 20,3.)

(3) Als dritter Akteur im 19. Jahrhundert ist in historischer Perspektive schließlich die Kirche mit ihrer caritativen Tätigkeit zu nennen, denn „Christus ist nicht nur dadurch der Heiland der Welt, dass er unsere Seelen erlöst hat, er hat auch das Heil für alle anderen Verhältnisse der Menschen, bürgerliche, politische und soziale, gebracht.“[25] Die Kirche verstand sich nicht (mehr) als die alleinige Größe zur Lösung der sozialen Frage, blieb aber natürlich dennoch von Bedeutung, sowohl im Blick auf das Religiös-Sittliche, auf ihre Motivationskraft als auch auf ihre konkrete (Arbeiter-) Pastoral.

Sowohl der Staat als auch die Arbeiterselbsthilfe in Form von Gewerkschaften sind bis in die Gegenwart hinein zentrale Akteure im Bereich der Sozial- und Gesellschaftspolitik geblieben, ihre Relevanz wird im Konzept der Sozialen Marktwirtschaft deutlich betont. Was den dritten Akteur, die Kirche betrifft, so muss man sicher einerseits feststellen, dass der Kirche in der gegenwärtigen pluralistischen Gesellschaft nicht mehr die gleiche Autorität in gesellschaftlichen Belangen zukommt wie noch im 19. Jahrhundert. Andererseits kann doch festgehalten werden, dass sie nach wie vor ein gefragter Gesprächspartner in Fragen der Wirtschaft ist und mit ihrer Soziallehre und Caritas gleichermaßen eine große Bedeutung im Umfeld von Arbeitswelt und Arbeitslosigkeit hat. Schließlich zeigt der Blick auf die historisch gewachsene Bedeutsamkeit der verschiedenen Akteure insgesamt einen wesentlichen Aspekt der Sozialen Marktwirtschaft: Der Begriff des Sozialen ist in diesem Terminus in seiner ursprünglichen Bedeutung von Gesellschaft gebraucht, nicht im Sinne der zweiten, späteren Wortbedeutung: der Mildtätigkeit. Von daher wird offenkundig, dass die Soziale Marktwirtschaft eine Veranstaltung der Gesellschaft als Ganzer ist.

5. Systematische Grundlagen des Rheinischen Kapitalismus

Der Rheinische Kapitalismus ist, wie der Blick in die Geschichte des 19. Jahrhunderts gezeigt hat, auch zu verstehen als eine Antwort auf die sich entwickelnde Moderne mit den Megatrends der Individualisierung und Pluralisierung: es geht um Humanisierung der Wirtschaftsordnung und um Gerechtigkeit der gesellschaftlichen Ordnung. Damit ist auch sein systematisches Spezifikum bereits angesprochen.

5.1 Wirtschaft und menschenwürdige Entfaltung

„Unter Wirtschaft verstehen wir das Insgesamt der Einrichtungen und Verfahren zur planmäßigen, dauernden und gesicherten Deckung des menschlichen Bedarfs an jenen Sachgütern und Diensten, die den einzelnen und den Sozialgebilden die gottgewollte [beziehungsweise menschenwürdige] Entfaltung ermöglichen.“[26] So definiert Joseph Höffner, der bei dem zentralen Protagonisten der Freiburger Schule, Walter Eucken, im Jahr 1940 seine wirtschafswissenschaftliche Dissertation schrieb, in unterschiedlichen Zusammenhängen. Er brachte damit ein Spezifikum des Rheinischen Kapitalismus zum Ausdruck: Wirtschaften ist kein Selbstzweck, vielmehr geht es um die Menschen und die Interessen des ganzen Landes in der Gegenwart und in der Zukunft. In der aktuellen Krise scheint – zunehmend und mit gravierenden Folgen – der zweite Teil der Höffnerschen Definition, die Ausrichtung auf das umfassende Ziel und den Sinn des menschlichen Lebens, in Vergessenheit geraten zu sein. Ausgehend nur noch vom Eigennutz und im Vertrauen auf die „invisible hand“ von Adam Smith hatte man sein Augenmerk vorrangig beziehungsweise sogar ausschließlich auf Gewinn und shareholder value gerichtet. Jeder Fortschritt in diesem Bereich hatte die Frage nach dem Menschen, nach seiner Menschenwürde, nach Freiheit und Gerechtigkeit für eine gewisse Zeit unterdrücken können.

5.2 Wirtschaft auf der Basis von Sachkenntnis und Moral

Eine der entscheidenden Grundlagen des Rheinischen Kapitalismus, wenn nicht die zentrale Grundlage überhaupt ist mithin die Erkenntnis, dass Wirtschaft und Moral notwendig miteinander verknüpft sind. Wirtschaften hat immer etwas mit menschlichem Entscheiden und Handeln zu tun und ist darum niemals losgelöst von Wertvorstellungen, Strukturen und Haltungen. Selbstverständlich wird damit die Bedeutung der ökonomischen Sachkenntnis nicht geschmälert, es werden auch nicht Markt und Moral einander gegenüber gestellt. Vielmehr liegt erst in ihrer Verbindung die Stärke einer ethisch verantworteten und menschengerechten Wirtschaftsordnung. ‚Was ist sachlich-realistisch möglich?‘ und ‚Was ist ethisch gerecht?‘ lauten dabei die beiden entscheidenden Grundfragen. Der Nestor der katholischen Soziallehre, Oswald von Nell-Breuning, sprach von einer Prämisse faktischer Art und einer Prämisse normativer Art, die zusammenkommen müssen. Aber sie müssen eben auch zusammenkommen und es darf nicht eine auf Kosten der anderen die Vorherrschaft gewinnen. Oder, um es mit Karl Kardinal Lehmann zu sagen, man soll die Ökonomie nicht einfach den Ökonomen überlassen.[27]

Papst Leo XIII., Porträtfoto.

5.3 Fundamentaler Bezugspunkt: Der Mensch als Person, nicht als Produktionsfaktor

Den fundamentalen Bezugspunkt des Rheinischen Kapitalismus als Wirtschaftssystems bildet das Verständnis vom Menschen als Person in seiner unveräußerlichen Würde und Freiheit. Ihre Wurzeln hat diese Grundüberzeugung in der Idee der Gottebenbildlichkeit und Geschöpflichkeit des Menschen. Säkular-philosophisch findet das Verständnis des Menschen als Person seine Begründung in der Selbstzwecklichkeitsformel des kategorischen Imperativs von Immanuel Kant: „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest.“[28] Seit Kant ist diesbezüglich auch die Unterscheidung zwischen zwei Formen von Wert relevant: „Im Reich der Zwecke hat alles entweder einen Preis, oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes, als Äquivalent, gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, hat eine Würde.“[29] Wenn der Mensch nun keinen Preis und kein Äquivalent hat, so kommt ihm auch entsprechend die Würde zu, die unbedingte Anerkennung und Achtung verlangt.

Vor diesem Hintergrund verbietet sich jede ausschließliche Funktionalisierung des Menschen, im Kontext der Wirtschaft bedeutet das, dass es nicht darum gehen kann, den Menschen nur als Produktionsfaktor zu sehen. Vielmehr ist der personale Faktor – so Höffner –, das heißt die Berücksichtigung des Menschen als Menschen in seiner personalen Würde und Freiheit – die notwendige, wenn auch noch nicht hinreichende Bestimmung des Menschen im Wirtschaftsbetrieb. Die kirchliche Sozialethik formuliert diesen Maßstab jeglichen Handelns folgendermaßen: „Wurzelgrund nämlich, Träger und Ziel aller gesellschaftlichen Institutionen ist und muss auch sein die menschliche Person“ (GS 25).

Für die Wirtschaft bedeutet das: Sie ist kein Selbstzweck, sondern sie hat im Hinblick auf den Menschen eine „dienende Stellung“. „Trotz ihrer selbstverständlichen Unentbehrlichkeit“ lebt der Mensch „nicht vom Brot allein“.[30] Wirtschaften hat einen instrumentellen Wert im Dienst am Menschen und zielt auf eine menschenwürdige Ordnung der Gesellschaft.

6. Freiheit als Grundwert der Sozialen Marktwirtschaft

Wenn vor dem Hintergrund des gerade skizzierten Verständnisses jede Verkürzung des Menschen auf seine Bedeutung als Produktionsfaktor ausgeschlossen ist, dann kann auch Freiheit nicht allein ökonomische Freiheit meinen.

6.1 Ökonomische Freiheit als Teil der umfassenden menschlichen Freiheit

Die Freiheit der Menschen, die im Rheinischen Kapitalismus eins der Ziele ist, hat zwar durchaus etwas zu tun mit deren ökonomischer, unternehmerischer Freiheit – Joseph Höffner formulierte sehr treffend, dass „(d)ie Geschichte lehrt, dass Freiheit und Würde des Menschen weithin vom Ordnungssystem der Wirtschaft abhängen“.[31] Aber die Freiheit des Menschen ist nicht mit dieser identisch. Vielmehr ist die unternehmerische und ökonomische Freiheit eine zentrale Ausdrucks- und Erfahrungsform menschlicher Freiheit und zugleich auch deren Grundlage. Um diese ökonomische Freiheit verantwortlich zu realisieren, ist eine marktwirtschaftliche Ordnung die entscheidende Möglichkeitsbedingung. Ludwig Erhard bezeichnet die „Marktwirtschaft […] [als] diejenige Wirtschaftsordnung, die ein Maximum an Produktivität, Wohlstandsmehrung und persönlicher Freiheit verbindet.“[32] Die Einbeziehung ökonomischer Freiheit in ein Konzept umfassenderer Freiheit macht Alfred Müller-Armack auch deutlich, wenn er vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Erfahrung in seinem Buch Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft von 1946 schreibt:

„Es gilt heute Klarheit darüber zu gewinnen, wie wenig es möglich ist, die Ideale menschlicher Freiheit und persönlicher Würde zu verwirklichen, sofern die wirtschaftliche Ordnung, die wir wählten, dem widerspricht. Es ist kein Zufall gewesen, wenn in der Vergangenheit alle politischen Systeme, die die Menschenwürde verachteten und die geistige Freiheit mit Füßen traten, auch wirtschaftlich den Hang zu stärksten Eingriffen verrieten. Wer die Geschichte der Wirtschaftslenkung in den letzten Jahrzehnten verfolgt, sieht, wie unaufhaltsam sich nicht nur das Netz wirtschaftlichen Zwanges zusammenzog, sondern auch politische Grundrechte aufgehoben und der individuellen Freiheit der Garaus gemacht wurde.“ Aus dieser Perspektive ist es übrigens auch interessant, die gegenwärtige Entwicklung in China zu beobachten: Ist das Bemühen um wirtschaftliche Freiheit ein ernst gemeintes Bemühen um Freiheit und bringt es dann entsprechende politische und individuelle Freiheit mit sich? Oder handelt es sich um einen rein ökonomisch ausgerichteten, staatlichen Kapitalismus, der mit umfassender Freiheit im skizzierten Sinne nichts gemeinsam hat?

Der hier gemeinte Freiheitsbegriff ist mithin ein ethisch gehaltvoller. Freiheit wird nicht als Willkürfreiheit angesehen, auch nicht nur als negative „Freiheit von“. Vielmehr artikuliert sie sich sehr viel mehr als eine positive „Freiheit zu“. Als konstitutiv erweist sich die Einbindung des Grundwertes Freiheit in die Dimension der Verantwortung und des Gemeinwohls der Gesellschaft. Deutlich ist, dass der Grundwert der Freiheit im Konzept des Rheinischen Kapitalismus niemals ohne Bezug zur Frage nach der sozialen Gerechtigkeit verstanden werden kann. Die sozialpolitische Dimension, letztlich der Sozialstaat, ist nicht ein Superadditum, das je nach Situation auch weggelassen werden könnte.

Im Konzept der Sozialen Marktwirtschaft meint damit der Begriff „Marktwirtschaft“ folglich auch nicht – wie heute oftmals in der so genannte „Neoliberalismuskritik“ behauptet wird[33] – einen hemmungslosen Wettbewerb, der in einen unerbittlichen, nahezu sozialdarwinistischen Ausleseprozess führt. Das System einer sozial verantworteten Marktwirtschaft, so formuliert es wiederum kirchlicherseits Papst Johannes Paul II, in seiner Sozialenzyklika Centesimus annus (1991), ist gerade nicht zu verwechseln mit einem Wirtschaftssystem, das „die absolute Vorherrschaft des Kapitals, des Besitzes der Produktionsmittel und des Bodens über die freie Subjektivität der Arbeit des Menschen festhalten will“ (CA 35,2) und gegen das dann im Namen der Gerechtigkeit anzugehen sei. Auf der gleichen Linie liegt die volkswirtschaftliche Argumentation: Wohl aber sei unter Marktwirtschaft das System zu verstehen, „in dem in der Tat die Marktkräfte den Wirtschaftsablauf bestimmen, aber eingebettet in die Spielregeln des Rechtsstaates, mit Gesetzen, die Vertragsfreiheit und Eigentumsrechte garantieren.“[34]

6.3 Der Markt als Ort der Entfaltung von ökonomischer Freiheit

Das Konzept des Rheinischen Kapitalismus geht von der Erkenntnis aus, dass das primäre Ziel jedes Wirtschaftens, nämlich die optimale Güterversorgung aller Menschen, nur zu realisieren ist durch die Freiheit der Wirtschaftssubjekte, durch ihre ökonomische Kreativität, zu deren Entfaltung die Instanz des Marktes dient. Das Konzept basiert auf dem Grundsatz, dass alle Menschen aufgrund ihrer unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten verpflichtet sind, aber auch die Fähigkeit haben, einen Beitrag zu dieser optimalen Güterversorgung zu leisten. Mit dieser Betonung von Freiheit und Individualität, aber auch von Rechten und Pflichten jedes Einzelnen, schließt sich wiederum der Kreis zum oben skizzierten christlich-abendländische Menschenbild mit seinem Verständnis vom Menschen als Person.

Oswald von Nell-Breuning, Porträtfoto. (Nell-Breuning-Berufskolleg Frechen)

Von einer solchen anthropologischen Grundlage her kann man – ganz anders, als populäre Ressentiments es heute in der Gesellschaft glauben machen möchten – mit Recht die Schlussfolgerung ziehen, dass ein marktwirtschaftliches Modell für die (christliche) Sozialethik grundsätzlich zustimmungsfähig ist. Denn der Markt ist jener Ort sozialer Interaktion, auf dem unter den Bedingungen eines rechtlich geordneten Wettbewerbs der Einzelne seine wirtschaftliche Leistung dem vergleichenden Urteil seiner Mitmenschen aussetzt.[35] Damit ist der Markt auch der Ort, der notwendig ist, um zentrale Grundrechte des Menschen realisieren zu können - etwa das die freie Wahl des Berufs, des Arbeitsplatzes und des selbstverantwortlichen Umgangs mit Eigentum. Folglich ist die Institution des Marktes nicht nur prinzipiell zustimmungsfähig, sondern vielmehr eine notwendige Institution und Konsequenz zur Realisierung von Freiheit als einer Grunddimension menschlichen Lebens. Eine marktwirtschaftliche Ordnung erweist sich zur Realisierung konkreter Freiheit mithin als Korrelat zur politischen Ordnung der Demokratie.

6.4 Der Wettbewerb als Instrument

Bei aller prinzipiellen Zustimmung zu einem marktwirtschaftlichen Modell ist jedoch aus der Perspektive des Rheinischen Kapitalismus im Blick zu behalten, dass Freiheit immer gepaart sein muss mit der Wahrnehmung einer entsprechenden Verantwortung, individuelle Freiheit ist also zusammenzudenken mit dem Streben nach (sozialer) Gerechtigkeit. Papst Pius XI. (Pontifikat 1922-1939) bringt diese Zusammengehörigkeit und Differenzierung bereits in der Sozialenzyklika „Quadragesimo anno“ von 1931 zum Ausdruck, wenn er deutlich macht, dass etwa die Wettbewerbsfreiheit „innerhalb der gehörigen Grenzen berechtigt und von zweifellosem Nutzen“ ist, aber „unmöglich regulatives Prinzip der Wirtschaft sein“ kann und, so müsste man ergänzen, schon gar nicht zum gesellschaftsgestaltenden Prinzip werden darf, in dem Wettbewerb gleichgesetzt wird „mit dem Überleben des Stärkeren, d.i. allzu oft des Gewalttätigeren und Gewissenloseren“ (QA 107). Vor dem Hintergrund der sozialen Wirklichkeit des 19. und frühen 20. Jahrhunderts und in Frontstellung gegen einen menschenverachtenden Sozialdarwinismus erhalten die Aussagen gegen das Prinzip der Wettbewerbsfreiheit eine gewisse Plausibilität. So heißt es in dem Text weiter, dass die Wettbewerbsfreiheit der Lenkung durch höhere und edlere Kräfte bedürfe, die als „soziale Gerechtigkeit und soziale Liebe“ benannt werden (QA 88). In die Terminologie des Rheinischen Kapitalismus übersetzt bedeuten diese Formulierungen: Wirtschaftlicher Wettbewerb ist demzufolge ein notwendiges Mittel, niemals aber ein Selbstzweck beziehungsweise Ziel der Sozialen Marktwirtschaft.

Ludwig Erhard mit seinem Buch, Foto: Doris Adrian. (Bundesarchiv, B 145 Bild-F004204-0003)

7. Der Grundwert der (sozialen) Gerechtigkeit

Das Spezifikum des Rheinischen Kapitalismus ist die konstitutive Verknüpfung der beiden entscheidenden Grundwerte Freiheit und sozialer Ausgleich resp. soziale Gerechtigkeit. Damit korrespondieren die Strukturelemente Markt und Gemeinwohlautorität, so, wie es die (Freiburger) Vertreter des Ordoliberalismus und die (rheinisch denkenden) Väter der Sozialen Marktwirtschaft formuliert haben.

7.1 Sozialpolitik, Gesellschaftspolitik und Partizipation

Soziale Gerechtigkeit, die zweite Säule der Sozialen Marktwirtschaft, meint nicht vorrangig die durch den Staat geleistete und gewährleistete möglichst weitgehende ökonomische Gleichheit und Absicherung aller Bürger. Sie meint auch nicht primär das Ergebnis staatlicher Umverteilungspolitik, die im Nachhinein durch den Markt entstandene Ungleichheiten beseitigen soll. Walter Eucken sieht es als wesentlich an, „dass die eigentliche Sozialpolitik etwas ganz anderes ist, als was man früher häufig darunter verstand. Hier Löhne erhöhen, dort Unfälle in den Betrieben verhindern oder Wohlfahrtseinrichtungen schaffen usw., ist zwar wichtig, aber es genügt nicht. Diese punktuelle Behandlung der Probleme muss zurücktreten. Aber nicht, weil das Anliegen der Sozialpolitik im bisherigen Sinne nebensächlich geworden wäre, im Gegenteil. Weil es so vordringlich ist, muss es für das gesamte Denken über die Wirtschaftsordnung mitbestimmend sein.“[36] Mit anderen Worten: Sozialpolitik zielt nicht vorrangig auf Verteilungsgerechtigkeit, sondern vielmehr ist das Ziel soziale Gerechtigkeit als Beteiligungsgerechtigkeit. Bei der Beteiligungsgerechtigkeit handelt es sich um die zentrale Aufgabe einer jeden politischen Gemeinschaft, die es mit der Menschenwürde und den daraus resultierenden Freiheitsrechten und Mitwirkungsrechten ernst meint. Sie hat sich auch um die Voraussetzungen zu kümmern, ohne die sich ein menschenwürdiges Leben kaum realisieren lässt. Darin liegt auch letztlich die entscheidende Begründung des Sozialstaates beziehungsweise der sozialpolitischen Komponente des Konzepts Sozialer Marktwirtschaft. Konkret bedeutet das, dass die Politik sich um die Schaffung von Rahmenbedingungen zu kümmern hat, innerhalb derer die einzelnen Bürger und kleineren Einheiten agieren und Wirtschaftsprozesse gestalten können. Dies wäre das Konzept des ermöglichenden oder subsidiären Sozialstaats, das zumindest gegenwärtig wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken ist. War Sozialpolitik im Kontext der frühen Industrialisierung oder der Nachkriegszeit eher gerichtet auf die materielle Sicherung des (Über-)Lebens, so hat inzwischen eine deutliche Akzentverschiebung stattgefunden. Nils Goldschmidt weist darauf hin, dass selbstverständlich eine „materielle Mindestausstattung nach wie vor eine Voraussetzung zur Einbeziehung in die Gesellschaft“ [37] ist, dass aber der Schwerpunkt heute an anderer Stelle liegt: Sozialpolitik wird zur umfassenden Gesellschaftspolitik. Diese Auffassung liegt dabei durchaus auf der Linie der Väter der Sozialen Marktwirtschaft. So heißt es bereits bei Winfried Schreiber (1904-1975), dem „Vater“ des Generationenvertrages: „Wenn wir heute noch Sozialpolitik brauchen - und wir brauchen sie in der Tat -, dann müssen wir zumindest eine saubere Zweiteilung vornehmen. Es gilt zu sorgen für eine Fülle von schuldlos Darbenden, von schuldlos in Not Geratenen, von Menschen, die sich tatsächlich nicht selber helfen können. [...] Das wollen wir tun. Aber ich würde das nicht mehr Sozialpolitik nennen. Man wird einen deutlichen und sauberen Strich machen müssen zwischen Versorgung und Fürsorge auf der einen Seite und konstruktiver Sozialpolitik auf der anderen."[38]

Die von Schreiber gemeinte konstruktive Sozialpolitik ist, um es mit Nils Goldschmidt zu sagen, „weniger eine quantitative als vielmehr eine qualitative Sozialpolitik.“ [39] Qualitative Sozialpolitik zielt auf Partizipation und Inklusion, deren notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung die Teilhabe am Markt ist. Die ökonomisch-materielle Sicherheit reicht allein nicht aus, um individuelle Teilhabe zu garantieren. Hinzukommen müssen die Dimensionen der Familienpolitik, der Bildungspolitik und der Arbeitsmarktpolitik, um ökonomische und umfassendere gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

7.2 Eine Kultur der Solidarität und der Subsidiarität

Ethisch sind der Sozialstaat und die Sozialpolitik zu verstehen als Ausdruck einer „Kultur der Solidarität“. Dabei geht es nicht um eine Instrumentalisierung der sozialen Dimension der menschlichen Person, der zufolge Solidarität nur dazu diente, die Menschen möglichst leistungsstark am Markt teilnehmen zu lassen. Richtig und umfassend verstanden, ist die Solidarität vielmehr konstitutiv für das Gelingen menschlichen Lebens überhaupt. Gemäß ihrer Bestimmung ist allen Menschen Anteil an den Gütern der Erde zu geben. Um dieses Ziel zu erreichen, genügt aber die Institution des Marktes mit ihrer Garantie wirtschaftlicher Freiheit, Selbstbestimmung und Handlungsfähigkeit nicht. Ein Blick auf die „Marktschwachen“ und „Marktpassiven“, also auf die, die noch nicht, nicht mehr oder überhaupt nicht an Markt und Gesellschaft teilnehmen können, macht eine wesentliche Implikation diese Prinzips deutlich: Nicht einfachhin völlige Nivellierung ist in der gegenwärtigen Situation der Sozialstaatsdebatte angesagt. Es geht vielmehr darum, die Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit und tatsächliche Leistung der (Markt-)Aktiven in Anspruch zu nehmen, damit Solidarität realisiert werden kann. Zunächst müssen die Leistungsfähigen etwas leisten und auch leisten dürfen, damit dann diejenigen, die auf die Solidarität und Unterstützung angewiesen sind, die Hilfe (im Sinne einer ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘) auch in Anspruch nehmen können. Hierin artikuliert sich das Subsidiaritätsprinzip.

8. Rahmenordnung und individuelle Freiheit

Der Grundgedanke, der alle Vertreter des erwähnten (Freiburger) Ordoliberalismus auf der einen Seite und das Wirtschaftsordnungsmodell der Sozialen Marktwirtschaft auf der anderen Seite miteinander verbindet, besteht darin, durch eine (staatlich gesetzte und garantierte) Rahmenordnung Freiheit im marktwirtschaftlichen Agieren zu ermöglichen. Diese Freiheit konkretisiert sich als verantwortetes Handeln im Blick auf das Gemeinwohl und die Gerechtigkeit.

8.1 Primat der Ordnungspolitik

Damit der freie Markt, der, so formuliert Johannes Paul II, in seiner letzten Sozialenzyklika, „das wirksamste Instrument für den Einsatz der Ressourcen und für die beste Befriedigung der Bedürfnisse zu sein (scheint)“ (CA 34; Hervorhebung durch die Verfasserin), überhaupt funktionieren kann, bedarf es notwendig der Strukturen und Institutionen. Sie sollen es tendenziell jedem Mitglied der Gesellschaft ermöglichen, entsprechend den eigenen Wert- und Zielvorstellungen zu agieren. Strukturen haben damit eine ethisch höchst relevante Funktion: Sie sind freiheitsermöglichend und freiheitsstabilisierend und wirken damit auch entlastend - für den einzelnen und für die Gesellschaft. Die unverzichtbare Rahmenordnung für eine Marktwirtschaft ist nun so anzulegen, dass die Vorteile des Marktes, die individuelle und gesellschaftliche Ausrichtung auf die Freiheit, ermöglicht werden. Zugleich aber müssen die Nachteile abgefedert werden – hier geht es vor allem um den Blick auf die so genannte „Marktpassiven“ beziehungsweise „Marktschwachen“, die nicht allein oder gar nicht über den Markt ihr Überleben sichern können. In concreto geht es bei dieser Rahmenordnung wesentlich um die Bereitstellung öffentlicher Güter: die Absicherung existentieller Risiken (Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Alter, Pflegesituation) in der Sozialversicherung sowie um weitere sozialpolitische Maßnahmen. Auch erwähnt sei auf Verwaltungsebene die Notwendigkeit eines Kartellamtes zur Vermeidung von Monopolbildung und damit zur Vermeidung von Machtausübung.

8.2 Institutionenethik und individuelles Ethos

Zentral an diesem Ansatz, der sich sowohl im Ordoliberalismus als auch in der modernen Institutionenethik (Karl Homann) findet, ist die Betonung der – vor allem in einer hoch komplexen Gesellschaftsordnung wie der unseren – unverzichtbaren Bedeutung der Strukturen und Rahmenordnung, innerhalb derer, ganz dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend, die Einzelnen agieren können. Zugleich aber gilt es sich bewusst zu halten – und das hat die Finanzmarktkrise uns nur allzu deutlich vor Augen geführt –, dass Strukturen, so wichtig sie auch sind – nicht alles sind. Mit Strukturen und gelungenen Gesetzen allein lässt sich das Marktgeschehen nicht so lenken und organisieren, das es auf diesem mechanistischen Weg „automatisch“ soziale Gerechtigkeit und sozialen Ausgleich produziert und nahezu zwangsläufig erreicht. Vielmehr lässt eine Rahmenordnung immer Handlungsspielräume, die von den einzelnen auszufüllen sind. So kommen auch hier moralische Grundüberzeugungen der einzelnen Akteure zum Tragen, unabhängig davon, ob dadurch ein wirtschaftlicher Vorteil entsteht oder nicht. Zudem braucht es immer auch die kritische Begleitung und Überprüfung solcher Regelwerke. Positiv gewendet heißt das in Bezug auf den Bereich des Wirtschaftens: Damit das Wirtschaften seinen Sinn, nämlich ein menschenwürdiges Dasein möglich zu machen, auch wirklich erfüllen kann, bedarf es der rechtlichen Rahmenordnung und des persönlichen Ethos, eines Miteinanders von Struktur- und Individualethik.

9. Aktuelle Herausforderungen und zukünftige Perspektiven

Das Wirtschaftsordnungsmodell der Sozialen Marktwirtschaft ist, wenn es auch bereits viele vorherige Überlegungen und Weichenstellungen gab, konkret entstanden in der Nachkriegszeit. Es „war der zentrale Schlüssel für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Westdeutschland und gleichzeitig Schlüssel für den politischen Erfolg des christlich-demokratischen und christlich-sozialen Lagers nach 1949.“[40] Heute muss sich die Soziale Marktwirtschaft neuen Herausforderungen stellen, die vor allem zu tun haben mit dem entscheidenden gegenwärtigen Megatrend: der Globalisierung. Sie werden in den einleitend bereits genannten Finanz- und Wirtschafts-, Währungs- und Schuldenkrise konkret und drängend. Grundlegend dokumentieren sich diese Herausforderungen darin, dass neue soziale und auch ökologische Fragen auf eine zumindest europaweite, aber mehr noch: auf eine weltweite marktwirtschaftliche Ordnung drängen. Schon in den 80-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es das Bemühen um eine gerechte Weltwirtschaftsordnung, heute zielen die Bestrebungen vor allem auf eine globale Rahmenordnung ab. Hier klingt ein zentrales Element der Sozialen Marktwirtschaft an. Die Debatte, ob das Modell der Sozialen Marktwirtschaft beziehungsweise des Rheinischen Kapitalismus europa- oder gar weltweit tauglich ist, wird intensiv und kontrovers geführt.

Walter Eucken, Porträtfoto. (Walter-Eucken-Institut der Universität Freiburg)

Immerhin ist die Soziale Marktwirtschaft bereits im „Lissabon Vertrag“ der Europäischen Union in Art. 3 Abs. 3 aufgeführt. Dort heißt es: „Sie [sc. die Europäische Union] wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin.“ [41] Damit ist die Soziale Marktwirtschaft als Ziel mit Blick auf einen europäischen Binnenmarkt formuliert. Sie muss sich nun institutionell bewähren in Auseinandersetzung mit anderen wirtschaftspolitischen Modellen. In der Formulierung des Lissabon-Vertrags werden wiederum die beiden verschiedentlich genannten und miteinander verwobenen Komponenten deutlich: Es geht sowohl um den freien Wettbewerb einerseits als auch um die soziale Sicherheit beziehungsweise den sozialen Fortschritt und Nachhaltigkeit andererseits. Für das hier gemeinte Nachhaltigkeitskonzept ist die Vernetzung der Ziele ‚ökonomische Effizienz‘, ‚sozialer Ausgleich‘ und ‚ökologische Verträglichkeit‘ konstitutiv.

Das Leitbild der Nachhaltigkeit verweist auf die bereits genannte Verbindung zwischen Freiheit und Verantwortung. Verantwortung für alle Menschen weltweit und für die nachfolgenden Generationen ist bei den Vätern der Sozialen Marktwirtschaft noch nicht expressis verbis angesprochen, ist aber hier anzuschließen als eine Dimension, die, bezogen auf die Gegenwart und Zukunft, das ursprünglich Gemeinte entfalten kann. Das Nachhaltigkeitsparadigma hat sich entwickelt zu einem integrativen Konzept, das davon ausgeht, dass die gesamte Entwicklung auf Zukunft hin den Bedürfnissen der heutigen Generation entsprechen soll, ohne dabei aber die Möglichkeiten kommender Generationen zu gefährden. Der entscheidende sozialethische Ausgangspunkt ist vor allem die globale und die intergenerationelle Gerechtigkeit, die realisiert werden muss durch eine solidarische Grundausrichtung, die nicht nur die jetzt lebenden Menschen im Blick hat, sondern eine zeitliche Ausdehnung erfährt auf die kommenden Generationen sowie geographische auf alle weltweit lebenden Menschen, vor allem die Armen. So gesehen, ist das Konzept der Nachhaltigkeit als Erweiterung des Solidaritätsprinzips um eine diachrone Dimension zu verstehen.

Die Frage der Nachhaltigkeit impliziert jedoch auch für die Gegenwart eine zentrale Frage: Wollen wir unsere Verantwortung für die kommenden Generationen wahrnehmen und ihnen eine Welt hinterlassen, die ihnen Chancen auf Leben und Entwicklung, auf Menschenwürde und Wohlfahrt gibt? Wilhelm Röpke war es, der die heute angesichts der Wirtschaftskrise wieder höchst aktuelle und präsente Erkenntnis, dass Markt nicht alles und nicht alles Markt ist, in die prägnante Formel „Jenseits von Angebot und Nachfrage“ gekleidet hat: Gerade jenseits des Marktes entscheide sich das Gelingen der marktwirtschaftlichen Ordnung.

Sprach die CDU in ihrem Diskussionspapier von 2001 noch von einer neuen sozialen Marktwirtschaft, so hat es sich in den letzten Jahren eher eingebürgert, von der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft zu sprechen. Damit möchte man aufmerksam machen auf die unumgängliche Notwendigkeit, die ökologische Dimension und das Leitbild der Nachhaltigkeit konstitutiv in das Konzept Sozialer Marktwirtschaft einzubeziehen. Der Blick auf die systematischen Grundlagen dieses Wirtschaftsordnungsmodells hat indes deutlich gezeigt, dass das Prinzip der Nachhaltigkeit nicht etwas ganz Neues, bis dato gar nicht Gekanntes in unser Wirtschaftsordnungsmodell einträgt. Es kommt nicht additiv zur sozialen Dimension der Marktwirtschaft nun noch eine weitere Dimension hinzu. Darum braucht es auch keine ‚neue Soziale Marktwirtschaft‘. Gehen wir aus von den zentralen Elementen Freiheit und Verantwortung, Gerechtigkeit und Gemeinwohl, so ist die Frage der Nachhaltigkeit eine Ausfaltung des sozialen Elements global und auf Zukunft bezogen. Das soziale Element war dabei schon für die Väter der Sozialen Markwirtschaft hinsichtlich des Gelingens von Markt und Wettbewerb konstitutiv: Das Soziale beziehungsweise die Sozialpolitik, so betont Nils Goldschmidt mit Blick auf Walter Eucken, „ist weder gegen noch für den Markt, sie ist als Sozialpolitik mit dem Markt zu verstehen, als eine Politik der sozialen Ordnung.“[42] Es geht also nicht um eine Politik, die das für einen mehr oder weniger großen Teil der Gesellschaft eventuell schädliche Ergebnis des Marktgeschehens nachträglich abzumildern oder zu korrigieren sucht. Auch die Sorge um die kommenden Generationen und die weltweite Entwicklung wäre in solcher Lesart ein Aspekt, der ex post bedacht und von dem aus dann gegebenenfalls im Nachhinein Ergebnisse marktwirtschaftlichen Handelns korrigiert werden müssten. Vielmehr muss auch Aspekt der Nachhaltigkeit im Kontext des Sozialen bereits bei den Überlegungen zur Ausgestaltung der Wirtschaftsordnung mitlaufen.

Da allerdings die ökologische Frage und das Prinzip der Nachhaltigkeit erst in den letzten Jahrzehnten in ihrer wachsenden und für das Überleben der Weltgesellschaft konstitutiven Bedeutung erkannt wurde, ist es durchaus sinnvoll, diesen Aspekt gesondert in der Kennzeichnung des Wirtschaftsordnungssystems zu benennen, um seine hohe Relevanz hervorzuheben.

9.1 Europa und die ökologische Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft

Fragen der Nachhaltigkeit lassen sich vor dem Hintergrund der sich globalisierenden Welt nicht mehr in nationalstaatlichen Alleingängen lösen. Für die deutsche Perspektive ist in einem letzten die Frage nach der Rolle mindestens Europas bei der ökologischen Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft mit zu bedenken. Zwei Punkte sind hier wichtig:

(1) Die Natur ist ein globales Gemeingut, die Erhaltung der natürlichen Ressourcen mithin eine Aufgabe, die nur weltweit angegangen werden kann, denn „(k)ein einzelnes Land wird in der Lage sein, die notwendigen Schutzmaßnahmen allein zu ergreifen.“[43] Das Prinzip der Nachhaltigkeit angemessen zu realisieren, kann mithin nicht Aufgabe und Verpflichtung Europas beziehungsweise der EU allein sein. Es müssen globale Lösungen entwickelt werden. Allerdings kommt in diesem Zusammenhang dann der „Grundsatz der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten“[44] zum Tragen. Dieses Prinzip, so das Dokument der COMECE von 2008, „wurde von allen Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen angenommen. Es erkennt die globale Verantwortung zum Schutz des Klimasystems unserer Erde an und strebt eine weltweite Kooperation an. Dies führt im Hinblick auf Inhalt und Bedingungen zu unterschiedlichen Verpflichtungen. Die Industriestaaten einschließlich der Mitgliedstaaten der Europäischen Union tragen hier eine besondere Verantwortung.“ [45] Europa kann also die ökologische Problematik nicht allein lösen und die Dimension der Nachhaltigkeit nicht allein realisieren. Aber auf der Basis der eigenen spezifischen technologischen und finanziellen Mittel sowie auch auf der Basis der breiten Erfahrung mit solchem kooperativem Handeln ist Europa verpflichtet, einen entsprechenden und spezifischen Beitrag zu leisten. Die Europäische Union sei – so die COMECE - aufgefordert, dabei besonders jene im Blick zu haben, zu deren Lasten eine Nicht-Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsdimension am ehesten geht, nämlich die Armen weltweit und die künftigen Generationen.

(2) Ein zentraler Punkt im Konzept der Sozialen Marktwirtschaft und bei ihren wissenschaftlichen Vätern ist die Rolle des Staates, der als ein starker und wirkmächtiger, aber nicht als ein totaler Staat gedacht wird. Er soll mittels einer staatlichen Ordnung – so, wie Jahre später der Wirtschaftsethiker Karl Homann spricht bereits Ludwig Erhard von den Spielregeln – den wirtschaftlichen Prozess so steuern, dass die Ziele der Gerechtigkeit und des Gemeinwohls angestrebt werden. Wenn es nun um eine erneuerte Soziale Marktwirtschaft im Kontext Europas geht, dann ist genau hiermit ein problematischer Punkt markiert: Europa hat keine solche, einem Einzelstaat vergleichbare staatliche Autorität, die diese Rahmenordnung formulieren und durchsetzen könnte – auch wenn die Rufe nach der Stärkung zentraler Kompetenzen aktuell mit Blick auf die Regulierung der Finanzmärkte nicht verstummen. Das gleiche Problem findet sich auf der Weltebene in noch größerem Umfang. Sicherlich gibt es auf der Ebene der EU Institutionen, die geeignet und verpflichtet sind, für die Implementierung und Durchsetzung bestimmter Elemente einer Wirtschaftsordnung zu sorgen, aber das unterscheidet sich deutlich von dem staatlichen Handeln in einer Volkswirtschaft. Eine europaweite oder sogar globale Soziale Marktwirtschaft würde eine spezifische strukturelle Ausgestaltung benötigen, indes gibt es hier momentan noch deutliche Defizite theoretischer und auch politischer Art.

Einen für diesen Kontext höchst bedeutenden Akteur betont Papst Benedikt XVI. (Pontifikat seit 2005), der in seiner ersten Sozialenzyklika Caritas in veritate (2009) ein neues Element in die Tradition der kirchlichen Soziallehre eingeführt hat: Er hebt hervor, dass die Wirtschaftstätigkeit nicht nur, wie gemeinhin immer formuliert, zwei, sondern drei Subjekte hat: neben Markt und Staat noch die Zivilgesellschaft (vgl. CiV 38). Der Staat könne die Sorge für die Solidarität nicht allein tragen. Dafür bedürfe es, so der Papst, der Zivilgesellschaft. Gemeint sind damit dann etwa die Nichtregierungsorganisationen, Vereine, Verbände, Stiftungen, Non-profit-Unternehmen, Institutionen wie der deutsche Caritasverband oder Caritas internationalis. Die Zivilgesellschaft sei unter den Bedingungen der Gegenwart zur Realisierung von Gerechtigkeit unabdingbar. Im Blick auf die Frage der Nachhaltigkeit und der Ökologie ist hervorzuheben, dass es die besondere Fähigkeit dieser zivilgesellschaftlichen Akteure ist, ganz im Sinne des Grundsatzes der Subsidiarität und Solidarität durch effektive Kontakte und Strukturen schnell und frühzeitig auf Probleme aufmerksam zu machen, aber auch an neuartigen Lösungswegen und -möglichkeiten für schwierige Fragestellungen mitzuarbeiten und diese wiederum sowohl den politischen Kräften, als auch in die Gesellschaft und den öffentlichen Diskurs hinein zu kommunizieren. Von daher kommt der Zivilgesellschaft für diese Thematik, darüber hinaus aber auch für die konsequente Weiterentwicklung der ursprünglichen Intention eine ganz besondere Rolle zu. Hinsichtlich der Grundwerte Freiheit und Gerechtigkeit, hinsichtlich der Orientierung an Gemeinwohl und Solidarität sowie für die Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft bildet sie einen Unterbau, den die Väter der Sozialen Marktwirtschaft und des rheinischen Kapitalismus in dieser Form wohl noch nicht im Blick hatten.

Literatur

Albert, Michel (1992), Kapitalismus contra Kapitalismus. Frankfurt/New York.

Aretz, Jürgen (2011), Zur Geschichte und Aktualität des Rheinischen Kapitalismus, in: Spangenberger, Michael (Hg.), Rheinischer Kapitalismus und seine Quellen in der Katholischen Soziallehre, Münster, S. 1–7.

Benedikt XVI (2009), Caritas in veritate, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 186, Bonn.

Butterwegge, Christoph/Lösch, Bettina/Ptak, Ralf (2008), Kritik des Neoliberalismus. 2. Auflage, Wiesbaden.

Erhard, Ludwig (1961), Freiheit und Verantwortung. Ansprache vor dem Evangelischen Arbeitskreis der CDU, Hamburg 2. Juni 1961, zitiert nach: Schlecht, Otto (2001), Ordnungspolitik für eine zukunftsfähige Marktwirtschaft. Erfahrungen, Orientierungen und Handlungsempfehlungen, Frankfurt am Main.

Erhard, Ludwig (1962), Deutsche Wirtschaftspolitik. Der Weg der Sozialen Marktwirtschaft.

Euchner, Walter (2005),Ideengeschichte des Sozialismus, Teil I, in: Euchner, Walter/ Grebing, Helga [u. a.] (Hg.), Geschichte der sozialen Ideen in Deutschland. Sozialismus - katholische Soziallehre - protestantische Sozialethik ; ein Handbuch, 2. Auflage, Wiesbaden, S. 15–350.

Eucken, Walter ([1952]/2004), Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 7. Auflage, Tübingen.

Gemper, Bodo (2007), Die rheinischen Wegbereiter der Sozialen Marktwirtschaft. Zur Inkulturation einer neuen Ordnung, in: Die Neue Ordnung 61/H. 6 (2007), S. 407–422.

Goldschmidt, Nils (2007), Der Streit um das Soziale in der Marktwirtschaft (Kirche und Gesellschaft, Nr. 344, hg. von der Kath. Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle Mönchengladbach), Köln.

Grebing, Helga (2005), Ideengeschichte des Sozialismus, in Deutschland,Teil II, in: Euchner, Walter/Grebing, Helga [u. a.] (Hg.), Geschichte der sozialen Ideen in Deutschland. Sozialismus - katholische Soziallehre - protestantische Sozialethik; ein Handbuch, 2. Auflage, Wiesbaden, S. 355–862.

Höffner, Joseph (1962/2011), Christliche Gesellschaftslehre, hg., bearb. u. ergänzt von L. Roos. 3. Auflage, Erkelenz.

Höffner, Joseph (1985), Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsethik. Richtlinien der katholischen Soziallehre. Eröffnungsreferat des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda. o.O. (Bonn) (12).

Issing, Otmar (2001), Liberaler Kapitalismus und Soziale Marktwirtschaft. Unveröffentlichtes Manuskript, 28. Juni 2001, Berlin.

Johannes Paul II (1981), Laborem exercens, in: Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands (KAB) (Hg.): Texte zur katholischen Soziallehre. Kevelaer.

Johannes Paul II (1991), Centesimus annus, in: Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands (KAB) (Hg.): Texte zur katholischen Soziallehre. Kevelaer.

Kant, Immanuel, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785), in: Kant, Immanuel, Gesammelte Schriften, hg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (= AA), Band 4, Berlin 1903, S. 385-463.

Ketteler, Wilhelm Emmanuel von (1864), Die Arbeiterfrage und das Christentum, in: Iserloh, Erwin (Hg.) (1977), Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler: Sämtliche Werke und Briefe (1, Abteilung 1), S. 367-515.

Ketteler, Wilhelm Emmanuel von (1869), Fürsorge der Kirche für die Fabrikarbeiter, in: Iserloh, Erwin (Hg.) (1978), Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler: Sämtliche Werke und Briefe (2, Abteilung 1), S. 429-451.

Ketteler, Wilhelm Emmanuel von (1869, Die Arbeiterbewegung und ihr Streben in Verhältnis zu Religion und Sittlichkeit, in: Iserloh, Erwin (Hg.) (1978), Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler: Sämtliche Werke und Briefe (2, Abteilung 1), S. 406-428.

Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen (COMECE): Eine christliche Sicht auf den Klimawandel.

Lehmann, Karl Kardinal (2008), Der Schatten des Homo oeconomicus. Zur Notwendigkeit einer integrativen und lebensdienlichen Ethik des Wirtschaftens. Vortrag von Karl Kardinal Lehmann, Bischof von Mainz, beim Michaelsempfang des Kath. Büros am 17. September 2008 in der Katholischen Akademie in Berlin.

Leo XIII (1891), Rerum novarum, in: Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands (KAB) (Hg.), Texte zur katholischen Soziallehre, Kevelaer.

Merz, Friedrich (2011), Der „Rheinische Kapitalismus“ und die Welt von morgen, in: Spangenberger, Michael (Hg.), Rheinischer Kapitalismus und seine Quellen in der Katholischen Soziallehre, Münster, S. 37–44.

Müller-Armack, Alfred (1956), Artikel Soziale Marktwirtschaf, in: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Band 9, Stuttgart/Tübingen, S. 390–392.

Müller-Armack, Alfred (1947/1990), Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft [Neuauflage], München.

Ockenfels, Wolfgang (2011), Was haben Rheinischer Kapitalismus und Soziale Marktwirtschaft mit der Katholischen Soziallehre zu tun?, in: Spangenberger, Michael (Hg.),Rheinischer Kapitalismus und seine Quellen in der Katholischen Soziallehre, Münster, S. 9–21.

Pius XI (1931), Quadragesimo anno in: Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands (KAB) (Hg.), Texte zur katholischen Soziallehre, Kevelaer.

Roos, Lothar (1997), Ethische Grundlagen und zukünftige Gestalt der Sozialen Marktwirtschaft, in: Jaschke, Hans-Jochen (Hg.), Auf dem Weg zum Heiligen Jahr 2000: Christen vor der Zukunft. Unsere Verantwortung für die Gesellschaft, Bonn, S. 40-63.

Röpke, Wilhelm (2009), Jenseits von Angebot und Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft ist nicht alles, in: Röpke, Wilhelm, Marktwirtschaft ist nicht genug. Gesammelte Aufsätze. Hg. von Hans Jörg Hennecke, Waltrop, S. 303–314.

Rüstow, Alexander (2001), Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus, 3. überarb. Auflage, Marburg.

Schallenberg, Peter (2011), Der Rheinische Kapitalismus zwischen deutscher Geschichte und europäischer Zukunft, in: Spangenberger, Michael (Hg.), Rheinischer Kapitalismus und seine Quellen in der Katholischen Soziallehre, Münster, S. 29–35.

Schreiber, Wilfried (1959), [Diskussionsbeitrag], in: Rüstow, Alexander [u.a.] (Hg.): Sinnvolle und sinnwidrige Sozialpolitik. Vorträge und Diskussionen der zwölften Arbeitstagung der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft am 22. und 23. Januar 1959 in Bad Godesberg, Ludwigsburg.

Schwarz, Gerhard (2009), Liberalismus trotz allem. Eine Handvoll Bemerkungen zum Umgang mit der Gegenreformation der Staatsanbeter. HWWI Research Paper. Hamburg (HWWI Policy Paper, 5-2).

Spangenberger, Michael (2011), Prolog, in: Spangenberger, Michael (Hg.), Rheinischer Kapitalismus und seine Quellen in der Katholischen Soziallehre, Münster, S. VII–X.

Stegmann, Franz Josef (1969), Geschichte der sozialen Ideen im deutschen Katholizismus, in: Grebing, Helga (Hg.), Geschichte der sozialen Ideen in Deutschland, München, S. 325–560.

Stegmann, Franz Josef/Langhorst, Peter (2005), Geschichte der sozialen Ideen im deutschen Katholizismus, in: Euchner, Walter/Grebing, Helga [u. a.] (Hg.), Geschichte der sozialen Ideen in Deutschland. Sozialismus - katholische Soziallehre - protestantische Sozialethik; ein Handbuch. 2. Auflage, Wiesbaden, S. 599–862.

Vaticanum II. (1989): Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute Gaudium et spes vom 7.12.1965, in: Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands (KAB) (Hg.), Texte zur katholischen Soziallehre. Kevelaer.

Wünsche, Horst Friedrich (2001): Was ist eigentlich "Soziale Marktwirtschaft"?, in: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 87, 42-52.

Online

Europäische Union (2010), Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Europäische Union. (Amtsblatt der Europäischen Union, C 83). [Online]

Konrad Adenauer, 1952, Foto: Katherine Young, New York. (Bundesarchiv, B 145 Bild-F078072-0004 / Katherine Young, New York / CC-BY-SA)

- 1: Merz (2011), S. 37.

- 2: Vgl. dazu unter anderem Aretz (2011), S. 5.

- 3: Spangenberger (2011), S. VIII, ebenso Aretz (2011).

- 4: Helmut Linssen hält den im Attribut „rheinisch“ mitschwingenden Verweis auf die lokalen Wurzeln gerade für nicht sonderlich hilfreich für die „Popularisierung“ dieses Konzepts und befürchtet, dass „zu leicht […] bei manchem Zeitgenossen der Gedanke aufkommen [könnte], dass mal wieder am deutschen Wesen die Welt genesen solle“.

- 5: Gemper (2007), S. 408.

- 6: Albert (1992), S. 103 u.ö.

- 7: Vgl. Albert (1992), S. 103-127.

- 8: Albert (1992), S. 104.

- 9: Röpke (2009), S. 311.

- 10: Müller-Armack (1956), S. 390.

- 11: Erhard (1961).

- 12: Erhard, zitiert nach Wünsche (2001), S. 2.

- 13: Ockenfels (2011), S. 21.

- 14: Ockenfels (2011), S. 21.

- 15: Vgl. Schallenberg (2011), S. 30.

- 16: Vgl. Grebing (2005) sowie Euchner (2005).

- 17: W. E. v. Ketteler (1869), S. 433.

- 18: Vgl. W. E. v. Ketteler (1869), S. 438.

- 19: Vgl. zu dieser Terminologie und Unterscheidung zwischen totaler Sozialreform bzw. ständisch-sozialer Reorganisation und partieller Sozial- beziehungsweise Gesellschaftspolitik Stegmann (1969) beziehungsweise Stegmann, Langhorst (2005). Die von Stegmann benutzte Terminologie hat sich beim Autor selbst in der Neuauflage gewandelt beziehungsweise präzisiert.

- 20: Vgl. W. E. v. Ketteler (1869), S. 438.

- 21: W. E. v. Ketteler, S. 418.

- 22: W. E. v. Ketteler (1869), S. 409.

- 23: Vgl. W. E. v. Ketteler (1869), S. 410, wo er sagt, der „Arbeiter mit seiner Kraft wurde [...] isoliert, die Geldmacht dagegen wurde zentralisiert. Der Arbeiterstand wurde in lauter vereinzelte Arbeiter aufgelöst, wo jeder gänzlich ohnmächtig war die Geldmacht verteilte sich aber nicht in mäßige Kapitalanteile, sondern im Gegenteil sammelte sich zu immer größeren und übermäßigen Massen.“

- 24: W. E v. Ketteler (1869), S. 415.

- 25: W. E. v. Ketteler (1864), S. 370.

- 26: Höffner (1962/2011), S. 178.

- 27: Vgl. Lehmann (2008), S. 12.

- 28: Kant (1785), AA IV, S. 429.

- 29: Kant (1785), AA IV, S. 434.

- 30: Rüstow (2001), S. 142.

- 31: Höffner (1985), S. 5.

- 32: Erhard (1962), S. 302.

- 33: Vgl. dazu etwa die Position von Butterwegge [u.a.] (2008).

- 34: Issing 28.6.2001, S. 1-2.

- 35: Vgl. Roos (1997), S. 44.

- 36: Eucken ([1952]/2004), S. 313.

- 37: Goldschmidt (2007), S. 11.

- 38: Schreiber (1959), S. 72.

- 39: Goldschmidt (2007), S. 12.

- 40: Aretz (2011), S. 3.

- 41: Europäische Union 30.3.2010.

- 42: Goldschmidt (2007), S. 9.

- 43: Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft (COMECE), S. 24.

- 44: Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft (COMECE), S. 24.

- 45: Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft (COMECE), S. 24.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Nothelle-Wildfeuer, Ursula, Rheinischer Kapitalismus, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/rheinischer-kapitalismus/DE-2086/lido/57d12d45a8e0b4.57920275 (abgerufen am 08.05.2024)